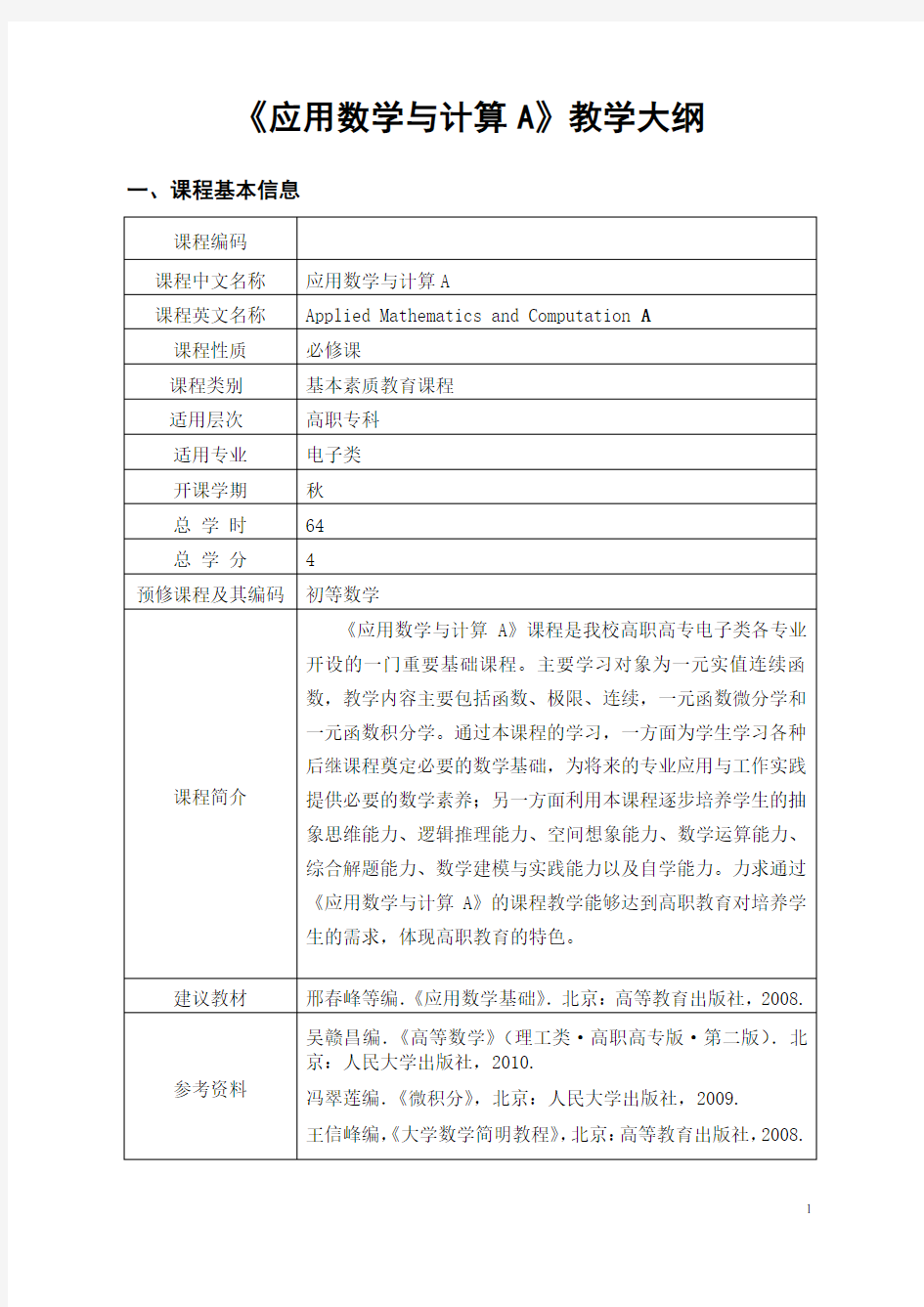

《应用数学与计算A》教学大纲一、课程基本信息

二、课程教学目标

本门课程的教学目标是:学生通过对该门课程的学习,在知识方面达到对一元函数微积分中的基本概念有较清楚的理解,对重要的数学思想、方法与理论有较直观的认识,并学会一些简单的数值计算的方法。在能力方面,除了要培养学生基本逻辑推理能力和一定的抽象思维能力,着重培养学生的形象直观和空间想象能力。在素质方面,除了要培养学生具有直观数学思想和基本计算的能力,着重促进学生良好数学素质的养成,特别是使具备一定的解决简单实际问题的能力。

三、课程教学内容与要求

第一章 函数、极限和连续 1.1函数 1.1.1 内容

(1) 函数的概念

函数的定义 函数的表示法 分段函数 (2) 函数的性质

单调性 奇偶性 有界性 周期性 (3) 反函数

反函数的定义 反函数的图象 (4) 基本初等函数

幂函数 指数函数 对数函数 三角函数 反三角函数 (5) 复合函数 (6) 初等函数 1.1.2 重点与难点

重点:函数的定义与性质,基本初等函数的图象与性质,复合函数的概念。 难点:函数的定义,复合函数的概念。 1.1.3 基本要求

(1)理解函数的概念;会求函数的表达式、定义域及函数值。会求分段函数的定义域及函数值,会作出简单的分段函数的图象。 (2)了解函数的单调性、奇偶性、有界性和周期性。 (3)了解函数)(x f y = 与其反函数)(1

x f y -=的关系(定义域、值域、图象),

会求单调函数的反函数。

(4)熟练掌握基本初等函数的性质及其图象。

(5)理解复合函数的概念,会分析复合函数的复合过程。 (6)了解初等函数的概念。

(7)会建立简单实际问题的函数关系式。 1.2 极限 1.2.1内容

(1)数列极限的概念 数列 数列极限的定义 (2)函数极限的概念

自变量趋于一点0x (0x x →,+→0x x ,-

→0x x )时函数的极限。

极限存在的充要条件

自变量趋于无穷(∞→x ,+∞→x ,-∞→x )时函数的极限。 (3)函数极限的运算

极限的四则运算法则 两个重要极限 (4)无穷小与无穷大

无穷小与无穷大的定义 无穷小与无穷大的关系 无穷小的性质 1.2.2 重点与难点

重点:函数极限的定义与极限存在的充要条件,极限的四则运算及两个重要极限。 难点:极限思想的理解及应用,两个重要极限的应用及一些未定式 (

0 00∞∞-∞?∞∞

,,,)极限的求法。 1.2.3 基本要求

(1)理解极限的概念,会求函数在一点处的左右极限,了解函数在一点处极限存在的充分必要条件。

(2)熟练掌握极限的四则运算法则。 (3)掌握用两个重要极限求极限的方法。

(4)理解无穷小、无穷大的概念,掌握无穷小的性质、无穷小与无穷大的关系。 1.3 函数的连续 1.3.1 内容

(1)函数连续的概念

函数在一点处连续的定义 函数间断点的定义

(2)初等函数的连续性

1.3.2 重点与难点

重点:函数在一点处连续的判定,间断点的求法。

难点:函数在一点处连续的判定。

1.3.3 基本要求

(1)理解函数在一点处连续与间断的概念,理解函数在一点处连续与极限的关系,掌握判断函数(含分段函数)在一点处的连续性的方法。

(2)会求函数的间断点。

(3)了解初等函数在其定义区间上的连续性,会利用连续性求极限。

第二章导数与微分

2.1一元函数的导数

2.1.1 内容

(1)导数的概念

导数的定义导数的几何意义

2.1.2 重点与难点

重点:导数的定义与几何意义。

难点:导数的定义。

2.1.3 基本要求

(1)理解导数的概念及几何意义,会求曲线上一点处的切线方程。

(2)会用导数描述或解释一些简单实际问题。

2.2 导数的运算

2.2.1 内容

(1)求导法则与导数的基本求导公式

导数的四则运算基本初等函数的求导公式

(2)求导方法

复合函数的求导法

(3)高阶导数

高阶导数的定义高阶导数的计算。

2.2.2 重点与难点

重点:基本初等函数的求导公式及求导法则,复合函数求导法则。

难点:复合函数的求导法则。

2.2.3 基本要求:

(1)熟练掌握导数的四则运算法则、基本初等函数求导公式、复合函数的求导法则。

(2)会求简单函数的高阶导数。 2.3 函数的微分 2.3.1 内容

(1)微分的定义及运算 (2)可微与可导的关系 2.3.2 重点与难点

重点:微分的概念及计算。 难点:微分的定义。 2.3.3 基本要求:

(1)理解函数微分的概念。

(2)了解可微与可导的关系,掌握函数微分的运算。 第三章 导数微分的应用 3.1洛必达(L’Hospital)法则 3.1.1 内容

(1)洛必达(L’Hospital)法则

(2)应用洛必达法则解决(00型、∞

∞

型)未定式极限。

3.1.2 重点与难点

重点:洛必达(L’Hospital)法则使用条件。

难点::洛必达(L’Hospital)法则解决其它未定式极限问题。 3.1.3 基本要求

(1)会用洛必达法则求未定型(

00型、∞

∞

型)的极限。 (2)会用洛必达法则求未定型(型∞-∞∞?,0)的极限。 3.2函数的单调性与极值 3.2.1 内容

(1)函数的单调性 (2)函数的极值与极值点。 (3)函数的最大值与最小值。

3.2.2 重点与难点

重点:函数的单调区间与极值,实际问题的最大值和最小值。

难点:函数极值的概念及极值点与驻点之间的关系。

3.2.3 基本要求

(1)掌握利用导数判定函数的单调性及求函数的单调增减区间的方法。

(2)理解函数极值的概念。掌握求函数的极值、最大值与最小值的方法。

(3)掌握简单实际问题的最大值、最小值的求解。

3.3曲线的凹凸性与拐点

3.3.1 内容

(1)曲线的凹凸性及判定。

(2)曲线的拐点及求法。

3.3.2 重点与难点

重点:曲线的凹凸区间与拐点。

难点:曲线凹凸性的概念及拐点的横坐标与二阶导数等于零的点之间的关系。

3.3.3 基本要求

(1)掌握曲线的凹凸性判别方法,会求曲线的拐点。

(2)了解微分学在一些简单实际问题中的应用。

第四章不定积分

4.1 不定积分的概念

4.1.1 内容

(1)原函数的概念

(2)不定积分的定义及性质、不定积分的几何意义

(3)基本积分表。

(4)不定积分的计算方法(直接法、凑微分法)。

4.1.2 重点与难点

重点:原函数的概念。

难点:不定积分的定义,不定积分的凑微分法。

4.1.3 基本要求

(1)理解原函数与不定积分的概念及其关系,了解不定积分的几何意义。

(2)熟练掌握不定积分的基本积分公式。

(3)掌握不定积分的两种积分方法。

第五章定积分及其应用

5.1 定积分概念和性质

5.1.1 内容

(1)定积分的基本思想

(2)定积分的定义与几何意义

(3)定积分的性质

5.1.2 重点与难点

重点:定积分的定义与几何意义,定积分的性质。

难点:定积分的定义(定积分的基本思想)

5.1.3 基本要求

(1)了解定积分的基本思想。

(2)掌握定积分的基本性质。

5.2 微积分基本定理

5.2.1 内容

(1)变上限的定积分牛顿—莱布尼兹公式。

5.2.2 重点与难点

重点:微积分基本定理。

难点:变上限定积分的定义,

5.2.3 基本要求

(1)理解微积分基本定理,了解变上限的定积分,会对变上限定积分求导。

(2)熟练掌握牛顿-莱布尼兹公式。

5.3 定积分的计算

5.3.1 内容

(1)直接积分法

(2)换元积分法(凑微分法和第二类换元法)

5.3.2 重点与难点

重点:直接积分法,凑微分法

难点:凑微分法。

5.3.3 基本要求

(1)掌握定积分的直接积分方法。

(2)掌握定积分的凑微分法和一些简单第二类换元法。

5.4 定积分的应用

5.4.1 内容

(1)平面图形的面积

(2)旋转体体积

5.4.2 重点与难点

重点:平面图形的面积和旋转体体积的计算。

难点:定积分的实质(微元法的思想)

5.4.3 基本要求

(1)了解定积分微元法的思想。

(2)会计算直角坐标系下平面图形的面积。

(3)会计算直角坐标系下旋转体的体积。

该课程学时分配表

四、作业

按章节注明课程作业及其要求,包括课内和课外(根据所选用教材自行制订)。

五、教学方法

该课程的教学采用的是传统教学手段(黑板+粉笔)以及现代化的教学手段(多媒体)辅助教学相结合的形式。

该课程教学注意以下几个方面:

1.注重培养学生的基本能力

高职数学课以适量的基本计算例题与练习题为依托,培养学生的基本演算能力。

2.注重对基本数学方法的讲解,加强直观性教学

高职数学课要加强直观性教学、尽量以数学思想方法的直观解释代替数学证明。

3.逐步引入数学建模思想

在高职数学课程改革与教学中,我们强调从实例引入问题,以问题为引线,进行数学的应用、概念及其实际意义及其实际内涵、数学的思想方法及其实际用途等方面的介绍,用大量的实例反映数学的应用,并逐步引入数学建模的思想。

六、考核方式

期末考试形式为闭卷考试,每学期按学院集中安排期中考试,至少集中安排阶段测验2次。(无期中考试的学院需至少安排不少于三次的阶段测试)。

七、成绩评定

成绩评定方式采取下式计算:

平时成绩(期中考试+阶段测试+出勤+作业)占50% + 期末笔试成绩占50% 。

具体成绩评定方式如下:

1.期末考试成绩占50%;

2.期中考试成绩占20%;

3.阶段测验成绩占10%;

4.课外作业(小测验)和学习笔记成绩共占15%;

5.课堂考勤等其它环节成绩占5%。

(注:平时成绩可根据实际教学中单元测试的次数灵活掌握,但把握平时成绩的权重不得高于50%。)

执笔人:张耘戈西元

所在单位:北京联合大学

制订时间:2011年 5 月

《应用数学与计算B》教学大纲一、课程基本信息

二、课程教学目标

该门课程的教学以培养财经类各专业专门人才为目标。其教学目标可从知识、能力、素质三方面着手,知识方面,使学生对线性代数及概率统计中的基本概念、基本运算等方面有较清楚的理解及运算能力。能力方面,培养学生具有较直观的数学思想,并培养学生具备一定的解决相关实际问题的能力。在素质方面,着重促进学生良好数学素质的养成,培养学生使用离散的数学方法处理相关专业问题的能力。

三、课程教学内容与要求

第一章线性代数基础

1.1 矩阵

1.1.1内容

(1)矩阵的概念及运算

矩阵的定义矩阵的加减法、数乘、乘法、矩阵的转置及方阵的幂等运算。

(2)矩阵的初等变换及矩阵的秩

矩阵的初等行变换行阶梯型矩阵行最简阶梯型矩阵矩阵的秩

1.1.2 重点与难点

重点:矩阵的运算法则,用矩阵的初等行变换求方阵的逆。

难点:矩阵的乘法运算,矩阵的初等行变换的定义,方阵的逆的定义。

1.1.3 基本要求

(1)理解矩阵的定义,理解特殊矩阵(零矩阵、方阵、单位矩阵、行矩阵、行阶梯形矩阵)的概念,了解方阵的幂的概念。

(2)熟练掌握矩阵加减法,数乘矩阵,矩阵乘法及矩阵转置的运算。

(3)熟练掌握矩阵初等行变换,并会求简化阶梯矩阵、矩阵的秩。

1.2 线性方程组

1.2.1内容

(1)消元法解线性方程组。

(2)齐次线性方程组的解。

(3)非齐次线性方程组的解。

1.2.2 重点与难点

重点:用初等行变换求解线性方程组。

难点:线性方程组解的判定及通解的表示。

(1)了解线性方程组中增广矩阵的秩和系数矩阵的秩与方程组解的关系。

(2)掌握用初等行变换的方法求解线性方程组。

第二章概率论基础

2.1 随机事件及概率

2.1.1 主要内容

(1)随机现象,随机事件,样本空间,事件之间的关系与运算。

(2)随机事件的概率:频率与概率、古典概率。

(3)概率的运算:加法公式、乘法公式。

(4)事件的相互独立。

2.1.2 重点与难点

重点:古典概型的计算,加法公式与乘法公式,事件独立性。

难点:事件的独立性。

2.1.3 基本要求

(1)理解随机事件的概念,了解样本空间的概念,掌握事件之间的关系与运算。

(2)了解概率的古典定义及概率的基本性质,会计算古典概型的概率。

(3)掌握概率的加法公式,乘法公式。

(4)理解事件独立性的概念,掌握应用事件独立性进行概率计算的方法。

2.2 随机变量及分布和数字特征

2.2.1 主要内容

(1)离散型随机变量及概率分布律,常见离散型随机变量概率分布(0-1分布、二项分布)。

(2)连续型随机变量及其概率密度, 常见连续分布:均匀分布、正态分布。

(3)离散型随机变量数字特征:数学期望及方差的概念、性质、计算。

(4)连续型随机变量的数字特征:数学期望及方差的概念、性质、计算。

2.2.2 重点与难点

重点:利用离散型随机变量的分布律与连续型随机变量的概率密度计算概率,并会计算一些常见分布的数学期望及方差。

难点:随机变量的定义;正态分布的概率计算;连续型随机变量的期望与方差的计算。

(1)理解离散型随机变量及其概率分布的概念,掌握0-1分布、二项分布及其应用。

(2)理解连续型随机变量的概率密度函数的概念,掌握均匀分布与正态分布及应用。

(3)会计算常见随机变量(两点、二项、均匀、正态)的数学期望与方差。

该课程学时分配表

四、作业

按章节注明课程作业及其要求,包括课内和课外(根据所选用教材自行制订)。

五、教学方法

该课程的教学采用的是传统教学手段(黑板+粉笔)以及现代化的教学手段(多媒体)辅助教学相结合的形式。

该课程教学注意以下几个方面:

1.本课程尊重学科性不恪守学科性,强调实用性,打破了传统线性代数、概率统计课程各自的体系,重点讲述各种概念、各种方法的应用实际背景、直观解释和应用范围,适当削弱理论推导,建立起自身的教学模式。

2.注意与《应用数学与计算A》的衔接,着重把离散与随机的思想引进实际的数学教学。

3.本课程根据相应内容,分别着重强调“离散”与“随机”观念的建立与数学处理,为后续的专业课程打下必要的离散与随机数学基础。

六、考核方式

期末考试形式为闭卷考试,至少集中安排阶段单元测验二次。(由于课时原因,建议本学期不安排期中考试)。

七、成绩评定

成绩评定方式采取下式计算:

平时成绩(出勤+作业+单元测试+读书笔记)占50% + 期末笔试成绩占50% 。

具体成绩评定方式如下:

1.期末考试成绩占50%;

2.二次阶段单元测验成绩共占20%;

3.课外作业占10%;

4.课堂考勤占10%;

5.学习读书笔记占10%(为敦促学生课上、课下撰写读书笔记,提高自学能力,采取的措施)。

(注:平时成绩可根据各学院实际教学情况灵活掌握,但把握平时成绩的权重不得高于50%。)

执笔人:张耘戈西元

所在单位:北京联合大学

制订时间:2011年 5 月

《应用数学与计算D》教学大纲一、课程基本信息

二、课程教学目标

本门课程的教学目标是:在知识方面,使学生通过对该门课程的学习达到对常微分方程及线性代数中基本概念有较清楚的理解,并学会工程实践应用中重要的相关数学内容、方法与运用。在能力方面,培养学生具有直观数学思想和基本计算能力的同时,培养学生具备一定的解决相关实际问题的能力。在素质方面,着重促进学生良好数学素质的养成,培养学生使用数学方法处理相关专业问题的能力。

三、课程教学内容与要求

一、常微分方程

1.1微分方程的基本概念

1.1.1 内容

(1)微分方程的概念

微分方程的定义、阶、解、通解、初始条件、特解。

1.1.2 重点与难点

重点:微分方程的基本概念。

难点:微分方程通解与特解的定义,初始条件。

1.1.3 要求

(1)理解微分方程的概念。

(2)理解微分方程的阶、解、通解、初始条件和特解等概念

1.2 一阶微分方程

1.2.1 内容

(1)可分离变量的微分方程

(2)齐次型微分方程

(3)一阶线性微分方程

(4)一阶微分方程的应用

1.2.2 重点与难点

重点:可分离变量与一阶线性微分方程的解法。

难点:一阶线性微分方程的解法,一阶微分方程的应用

1.2.3 要求

(1)掌握可分离变量微分方程的解法。

(2)会齐次型微分方程的解法。

(3)掌握一阶线性微分方程的解法。

(4)会用一阶微分方程的概念解决有关简单实际问题。

二、线性代数基础

1.1 矩阵

1.1.1主要内容

(1)矩阵的概念

矩阵的定义矩阵的相等一些特殊矩阵。

(2)矩阵的运算

矩阵的加减法数乘矩阵矩阵乘法矩阵的转置。

(3)矩阵的初等变换

矩阵的初等行变换阶梯矩阵简化阶梯矩阵。

(4)矩阵的秩及逆矩阵

矩阵的秩逆矩阵解矩阵方程。

1.1.2 重点与难点

重点:矩阵的运算法则,用矩阵的初等行变换求方阵的逆。

难点:矩阵的乘法运算,矩阵的初等行变换的定义,方阵的逆的定义。

1.1.3 基本要求

(1)理解矩阵的定义,理解特殊矩阵(零矩阵、对角矩阵、方阵、单位矩阵、行矩阵、列矩阵、行阶梯形矩阵)的概念,了解方阵的幂的概念。

(2)熟练掌握矩阵加减法,数乘矩阵,矩阵乘法及矩阵转置的运算。

(3)熟练掌握矩阵初等行变换,掌握利用矩阵初等行变换求逆矩阵的方法。

(4)理解矩阵秩的概念,并会求矩阵的秩。

(5)会求方阵的逆,并会求解矩阵方程。

1.2 线性方程组

1.2.1 主要内容

(1)消元法解线性方程组。

(2)齐次线性方程组的解。

(3)非齐次线性方程组的解。

1.2.2 重点与难点

重点:用初等行变换求解线性方程组。

难点:线性方程组解的判定及通解的表示。

1.2.3 基本要求

(1)会将一个线性方程组用矩阵乘法表示,了解线性方程组中增广矩阵的秩和系数矩阵的秩与方程组解的关系。掌握用初等行变换的方法求解线性方程组。

(2)会解决与线性代数有关的一些简单实际问题。

该课程学时分配表

四、作业

根据所选用教材按章节注明课程作业及其要求(包括课外)。

五、教学方法

该课程的教学采用的是传统教学手段(黑板+粉笔)以及现代化的教学手段(多媒体)辅助教学相结合的形式。

该课程教学注意以下几个方面:

1.本课程尊重学科性不恪守学科性,强调实用性,打破了传统常微分方程、线性代数课程各自的体系,重点讲述各种概念、各种方法的应用实际背景、直观解释和应用范围,适当削弱理论推导,建立起自身的教学模式。

2.注意与《应用数学与计算A》的衔接,着重把常微分方程与线性代数的思想引进实际的数学教学。

3.本课程根据相应内容,分别着重强调“常微分方程”与“线性代数”观念的建立与数学处理,为后续的专业课程打下必要的数学基础。

4.逐步引入数学建模思想

在高职数学课程改革与教学中,我们强调从实例引入问题,以问题为引线,进行数学的应用、概念及其实际意义及其实际内涵、数学的思想方法及其实际用途等方面的介绍,用大量的实例反映数学的应用,并逐步引入数学建模的思想。

六、考核方式

期末考试形式为闭卷考试,至少集中安排阶段单元测验二次。(由于课时原因,建议本学期不安排期中考试)。

七、成绩评定

成绩评定方式采取下式计算:

平时成绩(出勤+作业+单元测试+读书笔记或网络学习)占50% + 期末成绩占50%。

具体成绩评定方式如下:

1.期末考试成绩占50%;

2.二次阶段单元测验成绩共占20~25%(与5共同占30%);

3.课外作业占10%;

4.课堂考勤占10%;

5.学习读书笔记或网络学习占10%~5%(为敦促学生课上、课下撰写读书笔记,自觉网络学习,采取的措施)。

(注:平时成绩可根据各学院实际教学情况灵活掌握,但把握平时成绩的权重不得高于50%。)

执笔人:戈西元张耘

所在单位:北京联合大学

制订时间:2011年 5月