肌肉的收缩原理

一肌肉的收缩过程

(一)肌丝滑动学说在十九世纪就已经用光学显微镜观察到肌小节中的带区。同时还观察到,当肌肉缩短或被牵张时肌小节的长度发生变化。Andrew F. Huxley 和R. Niedergerke用特制的干涉显微镜精确地测量肌小节的长度,在1954年确认了十

九世纪的报告,即在肌肉缩短时A带的宽度保持不变,而I带和H区变窄。在肌肉被牵张时,A带的宽度仍然保持不变,而I带和H区变宽。同年,Hugh E. Huxley 和Jean Hanson 报告,用相差显微镜观察到在肌小节缩短或被牵张时,肌球蛋白丝和肌动蛋白丝的长度不变,而肌球蛋白丝和肌动蛋白丝重叠的程度发生变化。主要基于这两方面的证据,H. E. Huxley 和 A. F. Huxley 在1954年分别独立的提出肌肉收缩的肌丝滑行学说(sliding-filament theory of muscle con

traction)。这个学说认为在收缩时肌小节的缩短(也就是肌肉的缩短)是细肌丝(肌动蛋白丝)在粗肌丝(肌球蛋白丝)之间主动地相对滑行地结果。肌小节缩短时,粗肌丝、细肌丝地长度都不变,只是细肌丝向粗肌丝中心滑行。由于粗肌丝地长度不变,因之 A 带地宽度不变。由于肌小节中部两侧地细肌丝向 A 带中间滑行,逐渐接近,直到相遇,甚至重叠起来,因此H 区地宽度变小,直到消失,甚至出现反映细肌丝重叠地新带区。由于粗肌丝、细肌丝相向运动,粗肌丝地两端向Z 线靠近,所以I 带变窄。当肌肉牵张或被牵张时,粗肌丝、细肌丝之间地重叠减少。

肌丝滑行学说根本不同于早期地肌肉收缩学说。早期有些研究者曾经提出,肌肉收缩是由于蛋白质分子本身地缩短。蛋白质分子地缩短或是由于折叠型分子增加折叠地结果;或是由于螺旋形分子改变螺旋距或直径地结果。与此相反,肌丝滑行学说主张长度不变地肌丝主动相对滑行是由于肌球蛋白横桥地活动在肌球蛋白丝与肌动蛋白丝之间产生力的结果。

在完整机体内,肌肉的收缩是由运动神经以冲动形式传来的刺激引起的。神经冲动经神经肌肉接点传至肌膜,首先引起肌细胞兴奋,继而触发横桥运动,产生肌肉收缩,收缩肌肉又必须舒张才能进行下一次收缩。因此,从肌细胞兴奋开始,肌肉收缩的过程应包括三个互相衔接的环节:①肌细胞兴奋触发肌肉收缩,即兴奋一收缩耦联;②横桥运动引起肌丝滑行;③收缩肌肉的舒张。

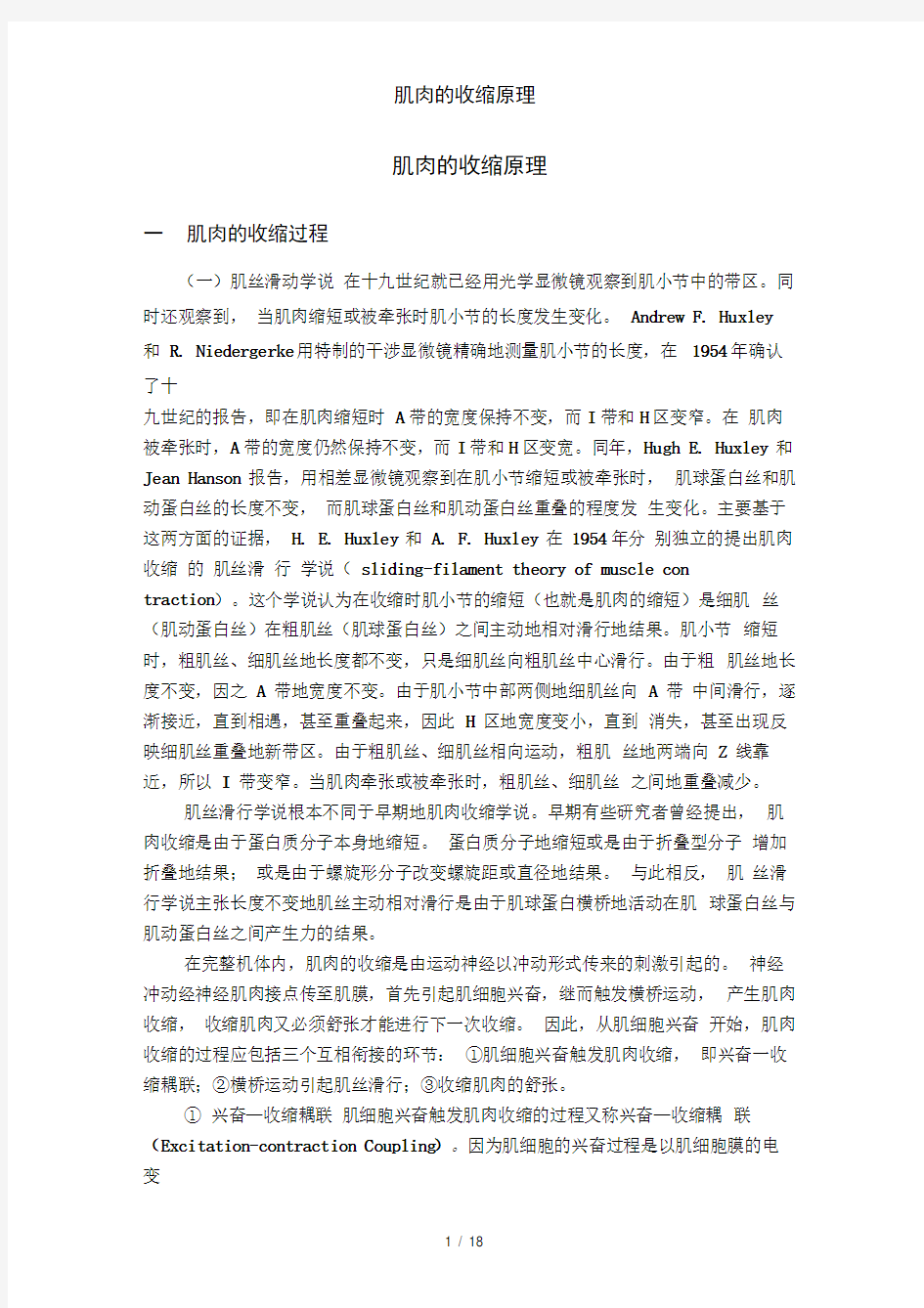

①兴奋—收缩耦联肌细胞兴奋触发肌肉收缩的过程又称兴奋—收缩耦联(Excitation-contraction Coupling)。因为肌细胞的兴奋过程是以肌细胞膜的电变

化为特征的,而收缩过程则以肌丝滑行为基础, 它们有着不同的生理机制,兴奋 —

收缩耦联就是将上述两个过程联系起来的中介过程。

在脊椎动物的骨骼肌上,运动轴突末梢的动作电位引起神经递质乙酰胆碱 的释

放,这又引起肌肉终板上产生突出后电位, 即终板电位。终板电位又相继引 起肌纤

维膜上全或无的肌肉动作电位。 动作电位从终板两端传播开,使整个肌纤 维膜兴

奋。在动作电位达到顶点之后几毫秒肌纤维产生全或无的收缩(见图

4-

13))肌膜上的动作电位出发肌纤维收缩的一系列过程叫做兴奋收缩耦联。 目前认为兴奋一收缩耦联至少包括三个步骤:动作电位通过横管系统传向 肌纤

维深处;三联管结构传递信息;纵管系统对钙离子的释放和再聚积。 即当肌

细胞兴奋时,动作电位沿横管系统进入三联管,横管膜去极化并将信息传递给纵 管系

统,使相邻的终池膜对钙离子的通透性增大, 钙从贮存的终池内大量释放出 来,并

扩散到肌浆中,使肌浆钙的浓度迅速升高(图

1-9)(由安静时10-7ml/l , 在很短时间内升高到10-5ml/l ,约增大100倍),随后触发肌肉收缩。钙离子被认 为

是兴 奋一收缩耦联的媒介物。

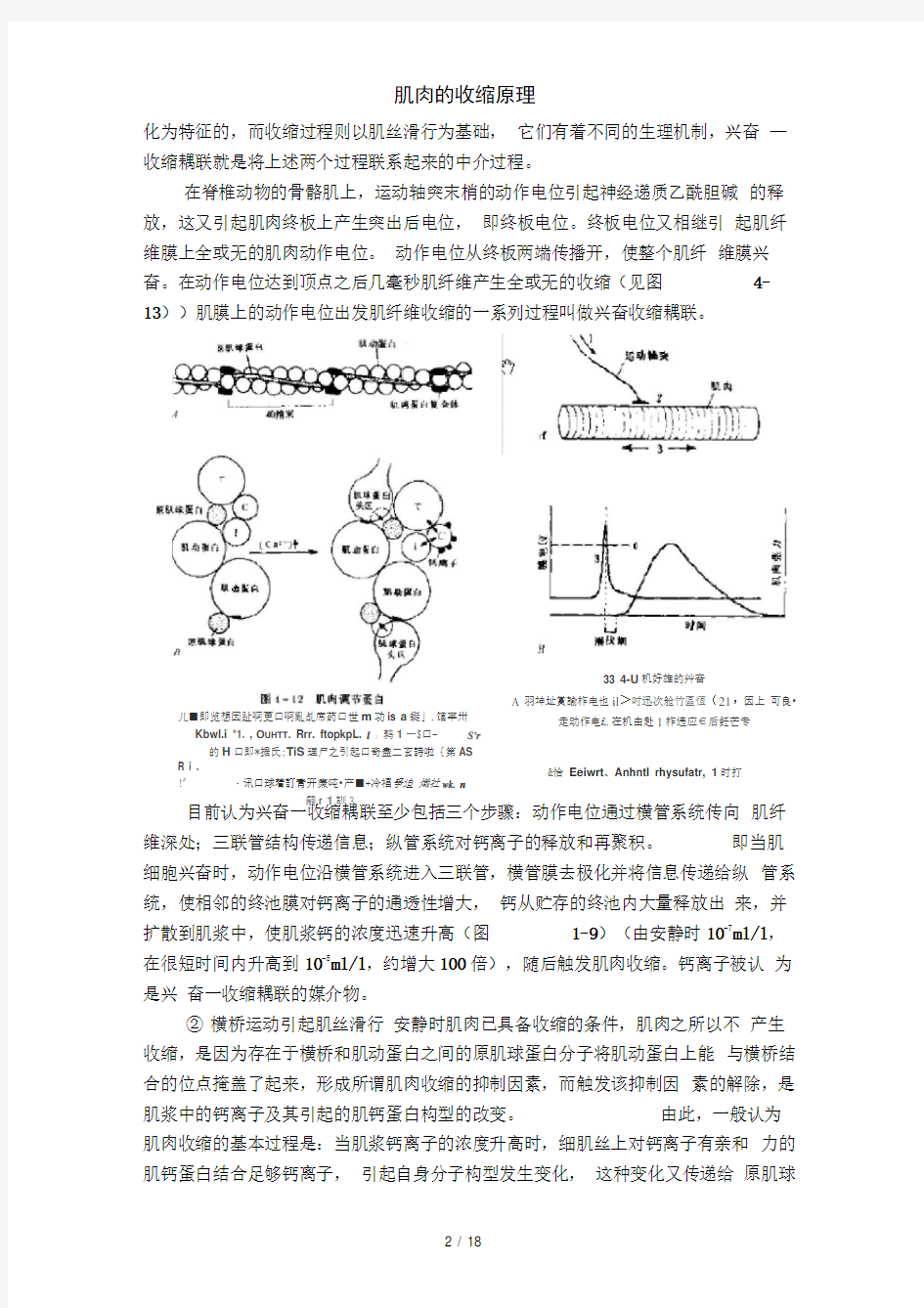

② 横桥运动引起肌丝滑行 安静时肌肉已具备收缩的条件,肌肉之所以不 产生

收缩,是因为存在于横桥和肌动蛋白之间的原肌球蛋白分子将肌动蛋白上能 与横桥结

合的位点掩盖了起来,形成所谓肌肉收缩的抑制因素,而触发该抑制因 素的解除,是

肌浆中的钙离子及其引起的肌钙蛋白构型的改变。 由此,一般认为

肌肉收缩的基本过程是:当肌浆钙离子的浓度升高时,细肌丝上对钙离子有亲和 力的

肌钙蛋白结合足够钙离子, 引起自身分子构型发生变化, 这种变化又传递给

原肌球&恰 Eeiwrt 、Anhntl rhysufatr, 1时打 儿■即览想因趾啊更口啊亂乩席药口世m 功is a 蜒」.馆率卅 Kbwl.i *1. , O UHTT . Rrr. ftopkpL. l T 鹑1一$口-

S'r 的H 口即*据氏;TiS 理尸之引起口奇盡二玄詩啦{第AS R i .

!' ?讯口球着訂青开廉吨?产■+冷福爭迫 熾社wk. n

嗣r 1訓3 33 4-U 机好雄的艸奋

A 羽坤址賞諭柞电也il >吋迅次舱竹區恆(21,因上 可良?

走动作电£.在机由赴1柞违应€后飪芒专

蛋白分子,使后者构型亦发生变化,其结果,原肌球蛋白分子的双螺旋体从肌动蛋白双螺旋结构的沟沿滑到沟底,抑制因素被解除,肌动蛋白上能与横桥结合的位点暴露出来。横桥与肌动蛋白结合形成肌动球蛋白,后者激活横桥上A TP酶的活性,在镁离子参与下,结合在横桥上的ATP分解释放能量,横桥获能发生向粗肌丝中心方向倾斜摆动,牵引细肌丝向粗肌丝中央滑行。当横桥角度发生变化时,横桥上与ATP结合的位点被暴露,新的ATP与横桥结合,横桥与肌动蛋白解脱,并恢复到原来垂直的位置。紧接着横桥又开始与下一个肌动蛋白的位点结合,重复上述过程,进一步牵引细肌丝向粗肌丝中央滑行。只要肌浆中钙离子浓度不下降,横桥的运动就不断进行下去,将细肌丝逐步拖向粗肌丝中央,肌节缩短,肌肉出现缩短(图1-10)。

横桥活动地详细情况还未确定,现将目前已了解地总结如下:

A 肌球蛋白地横桥头部一系列位点地第一个首先附着于肌动蛋白丝相应地位点上,接着第二、第三、第四……个位点附着于肌动蛋白丝其他相应地位点上,每一个位点都比前一个位点有更强地肌球蛋白-肌动蛋白结合力。

B 这种结合产生肌球蛋白头部地转动,牵伸肌球蛋白头部与粗肌丝之间地横桥连接。横桥接连地弹性使头部步进式转动不致产生大的突然地张力。

C 横桥连接中地张力传递给肌球蛋白丝,产生滑行运动,由牵伸横桥连接引起地张力消失。

D 头部转动完成后,肌球蛋白头部与肌动蛋白丝分离,转回到舒张时的位置。Mg2*—ATP附着于头部酶位点水解。ATP水解引起肌球蛋白头部构象变化,使头部处于贮能状态。当肌球蛋白头部再次附着于肌动蛋白丝时,贮存的能量用于头部顶着肌动蛋白转动,产生主动滑行。接着肌球蛋白与肌动蛋白丝分离,沿着肌动蛋白丝再前进一步重复这个周期性的活动。这样,肌小节中无数的横桥的附着、转动和分离活动一小步一小步的产生着滑行运动。

上述过程有两点值得注意,首先,ATP 并不是直接用于产生横桥力,而是先附着于肌球蛋白头部使之与肌动蛋白丝分离,ATP水解产生的能量贮存再分离的肌球蛋白头部,然后肌球蛋白头部才能重新附着于肌动蛋白,利用这些能量重复这种周期性活动。其次,横桥附着活动要求细胞内游离的钙离子浓度在10—7

摩以上才能进行。

肌肉收缩是横桥活动的结果,但是横桥活动引起肌肉缩短只能发生在外负荷允许肌肉缩短时(等张收缩)。如果外负荷阻碍肌肉缩短(等长收缩),横桥活动仍然产生张力。

③. 收缩肌肉的舒张当刺激中止后,终池膜对钙离子通透性降低,纵管膜上的钙泵作用加强,不断将肌浆中的钙离子回收进入终池,肌浆钙离子浓度下降,

钙与肌钙蛋白结合消除,肌钙蛋白恢复到原来构型,继而原肌球蛋白也恢复到原 来构

型,肌动蛋白上与横桥结合的位点重新被掩盖起来, 肌丝由于自身的弹性回 到原来

位置,收缩肌肉产生舒张。

因此可以从神经肌肉兴奋过程进行对从刺激神经到肌肉收缩这一系列过程

进行概述,动物体内整个神经肌肉的兴奋过程大致概述如下:

出與御t ;酸需朕肚辽腕库匡■ 井匸说明址正丈?

(Erktrcj Rnrqmi 珂1丫利钿

1) 中枢神经系统内地运动神经元由于细胞体或树突受到突触活动地影响可 以

引发动作电位,并在运动轴突(传出纤维)上传播。

2) 运动轴突上地动作电位引起神经肌肉接点上地轴突末梢释放乙酰胆碱。

3) 乙酰胆碱与终膜上地受体结合。

4) 这种结合激活了受体地离子通道,产生终板电极。

5) 终板电极引起肌膜去极化达到阀电位,再启动肌肉动作电位,传遍肌膜。

6) 乙酰胆碱被终膜上地胆碱酯酶迅速分解。

7)

肌纤维膜上地动作电位沿横管传到肌纤维深部(图

4-16)。 8) 电信号沿横管传播,由于某种现在还不清楚地原因影响到肌质网。

9) 肌质网侧囊释放钙离子。

10) 细胞质终钙离子浓度由静息时在10-7摩以下增加到激活水平10-6摩或更 高。钙与肌钙蛋白结合,产生构象变化。

11) 这种构象变化引起原肌球蛋白位置地变化,消除了对横桥与肌动蛋白丝 结

合的空间障碍。

12) 横桥头部一位点附着于肌动蛋白丝,接着一系列位点相继附着,引起肌 球

蛋白头部推动肌动蛋白丝并牵伸横桥连接。

13) 这种牵伸使得肌动蛋白丝向 A 带终主动滑行。肌小节缩短一小段。

14) Mg 2+

ATP 附着于肌球蛋白头部ATP 酶位点,头部与肌动蛋白丝分离,ATP 水解,水解产生的能量使肌球蛋白分子发生构象变化,

然后其头部再附着于肌动

||

l.lKiK -1

蛋白丝的下一个位点,重复12)—13)的周期活动。在一次单收缩中,横桥多次重

复12)—13)的周期活动。

15)最后,由于肌质网主动将钙离子吸入侧囊,肌浆中钙离子浓度下降,肌 钙

蛋白重新抑制横桥的附着活动,因之肌肉舒张,直到下一次去极化。

(二)钙在肌肉收缩中的作用

)3^15

九X,?白陆?电弭黑ID (T )从曲丁駅詬植朽冃mrt U )和裙带血比

u?p F.界吋禹氐斤〒嵐氏■的井摹苗 &||灯山4阿…"T.冊紂 ftis 侦1初?|种加

钙离子在肌肉收缩中起着重要的作用,但这在钙螯合剂

EDTA 、EGTA 发现

以前是不容易察觉的。因为钙离子起作用的浓度很低(10— 7摩或以上),一般情 况下很难使钙离子浓度低于这个水平,甚至双蒸馏水所含钙离子的浓度也超过 10—

5摩。现在已经研究清楚,肌肉细胞内钙离子浓度低于 10— 7

摩时,肌肉不能 收缩。这是由于肌动蛋白丝上有两种调节蛋白(肌钙蛋白复合体与原肌球蛋白) 在

起着抑制收缩的作用。S. Ebashi 的试验指出,肌钙蛋白复合体和原肌球蛋白妨 碍横桥附着在肌动蛋白丝上。肌钙蛋白是脊椎动物横纹肌肌丝中仅有的能与钙离图

1-iO

横桥运动引起肌丝滑行过程

戯■上—代

ADP ? ftATI"

Ifl I 但闵兴鬲?铁皿朋密小见圏 Cft [>. S. hwilEcid 肌动俊白尝

肌球鬣白丝

阪审电豪 址*■

肌肉的收缩原理子结合的蛋白质。每个肌钙蛋白复合体可以结合 4 个钙离子。沿着肌动蛋白丝每40 纳米有 1 个肌钙蛋白复合体与肌动蛋白丝和原肌球蛋白相连接。在静息状态时,原肌球蛋白所处的位置妨碍肌球蛋白头部与肌动蛋白丝结合。肌钙蛋白复合体与钙离子结合后构象发生变化,使原肌球蛋白离开原位,让肌球蛋白横桥附着于肌动蛋白位点(图4-12)。钙离子与肌钙蛋白结合,解除了对横桥活动的经常性的抑制,引起肌肉收缩。除去肌肉中的钙离子则收缩停止,而肌肉中钙离子浓度的调节又与肌膜上的电活动相关联。

二单收缩和强直收缩

(一)单收缩

整块肌肉或单个肌纤维接受一次短促的刺激后,先产生一次动作电位,紧接着所进行的一次机械性收缩,称为单收缩(Single Muscle Twitch)。单收缩反映了肌肉收缩的最基本特征。在生理实验中,通过记录肌肉单收缩曲线(如图1-11),可显示肌肉收缩分为三个时期,即潜伏期、收缩期和舒张期。潜伏期(latent period)从肌肉接受刺激开始,到肌肉开始收缩为止,这一时期肌肉无明显的外部表现,系肌肉接受刺激产生兴奋、兴奋传导、以及兴奋—收缩耦联所经历的时间。

快纤维的潜伏期短到10 毫秒,而慢纤维的潜伏期可达100毫秒或更长。收缩期与舒张期以肌肉收缩时张力或长度变化达到最大时为界。从肌肉开始收缩到收缩的最高点,这段时间叫做收缩期(con traction period)。从收缩的最高点到肌肉恢复惊

喜状态,这段时间叫做舒张期(relaxation period)。显然,舒张期的时间要比收缩期时间长得多,单收缩曲线是非对称曲线。

(二)强直收缩

实验时,如果给予肌肉一连串的刺激,只要每次刺激的间隔时间不短于单收缩所需要的时间,肌肉即出现一连串的单收缩。若增加刺激的频率,使每次刺激的间隔短于单收缩所持续的时间,肌肉的收缩将出现融合现象,即肌肉不能完全舒张(如图1-12 所示),为强直收缩。强直收缩有两种。一种在增加刺激频率时,肌肉未完全舒张就产生第二次收缩,肌肉收缩出现部分的融合,称为不完全强直收缩(Incomplete Tetanus。不完全强直收缩曲线呈锯齿状。另一种,如果继续增加刺激频率,使肌肉在前一次收缩期末就开始第二次收缩,肌肉收缩反应出现完全的融合,称为完全强直收缩(Complete Tetanus。)完全强直收缩曲线为一条平整的光滑曲线,其收缩反应远远大于单收缩,有报道,在最大完全强直收缩时,肌肉收缩产生的张力是单收缩的4倍。人体进行各种运动时,其肌肉收缩都属于完全强直收缩,而强直收缩的持续时间,则受神经传来的冲动所控制。

强直收缩产生的力量比单收缩要大,是因为,在单收缩时一部分能量消耗

肌肉的收缩原理

在反复克服肌肉结缔组织和肌中其它成分的长度变化上,而在强直收缩时,由于不允许肌肉回到其静息长度,故不需要把这部分能量消耗在反复克服组织内部的阻力上,使收缩的能量更多地用于肌肉做功。

引起肌肉完全强直所需要的最低刺激频率,称为临界融合频率,它取决于肌肉单收缩时间的长短。临界融合频率与单收缩的收缩时间成反比,收缩时间越短则临界融合频率越高。不同肌肉临界融合频率是不一样的。如猫眼内直肌收缩时间为7.5毫秒,临界融合频率为每秒350次,腓肠肌的收缩时间为25-40毫秒,临界融合频率为每秒100次,比目鱼肌的收缩时间为90- 120毫秒,临界融合频率为每秒30次。眼内直肌则为每秒300次。肌肉的兴奋和收缩是不同的过程,在完全强制收缩中,收缩可以完全融合,但肌肉的动作电位并不融合,而是各自分离的锋电位。

(三)刺激强度、刺激频率与肌肉收缩的关系

甘附/毫£

尊长收媚的总和

暫.S Ut务掛就蝎澈(Of I jsfiHrtn* Vanrl**r 肓nd

Shuiro&n* Huwiii Function iind Struttmc > L&73)

用单电震刺激神经引起所支配的肌肉收缩。如前所述,如刺激强度低于阀强度则不引起肌肉的反应。冈寸刚可以引起肌肉最小收缩反应的最低强度称为阀强度,这种强度的刺激称为阀刺激。逐步增加刺激强度则肌肉收缩反应逐步增大。

刺激坐骨神经引起骨骼肌收缩的全过程

1.刺激坐骨神经,引起骨骼肌收缩的全过程 A.AP的产生 在坐骨神经一端施加一个阈上刺激,使膜除极达到阈电位,Na+通道开放,Na+内流,引起膜的去极化和反极化,此时Na+通道迅速失活,K+通道通透性增加,K+ 外流,引起膜的复极化和超极化,动作电位产生,引起兴奋。 B.兴奋的传导 分为有髓纤维传导和无髓纤维传导。无髓纤维冲动传导的机制又称局部电流学说,指的是兴奋部位与邻近部位之间存在电位差,产生局部电流,其方向是在膜内电流由兴奋部位流向未兴奋部位,膜外由未兴奋部位流向兴奋部位。局部电流的流动使邻近部位除极达到阈电位,邻近部位兴奋。依此方式,兴奋沿神经纤维传导。有髓纤维冲动传导的机制又称跳跃传导学说,有髓纤维有髓鞘处称节间段,髓鞘间断处称郎飞节。节间段处因脂质厚,离子不能跨膜流动,故有髓纤维受刺激时,兴奋总是在郎飞节处产生,传导兴奋时总是在兴奋的郎飞节和邻近的郎飞节形成局部电流,使邻近的郎飞节兴奋,即兴奋的传导是从一个郎飞节跳跃到另一个郎飞节。这也是有髓纤维冲动传导比无髓纤维快的原因。 C.N-M接头处兴奋的传递 神经末梢的终末小支深入肌纤维膜的凹陷中,称为神经-肌肉接头。神经终末的膜构成接头前膜即终末膜,肌纤维膜称为接头后膜即终板膜。AP 传递至终末膜,膜上Ca2+通道开放,Ca2+内流,引起递质小泡前移,释 放递质乙酰胆碱,乙酰胆碱与终板膜上n型受体结合,n型受体是离子 通道偶联受体,结合后通道打开,Na+内流,K+ 外流,产生终板电位 EPP。EPP是局部电位,以电紧张的方式影响邻近肌膜,其强度积累达 到肌膜阈值后,引起肌膜发生动作电位,并沿肌纤维传导。 D.兴奋-收缩偶联 肌膜的兴奋通过T管膜传向肌细胞内三联体和肌节近旁,三联体处T管膜除极引起Ca2+内流,该信息传递给终末池上受体引起Ca2+的释放。 E.肌细胞的收缩 当肌肉收缩引起肌质内的Ca2+浓度升高时, Ca2+ 与肌钙蛋白的TnC结合,TnI与肌钙蛋白的结合力下降,原肌球蛋白变构移位,暴露出肌动蛋白 与横桥的结合位点。横桥与肌动蛋白结合,消耗ATP,拖动细肌丝向肌 节中央的M线方向滑行,肌节缩短,即肌肉收缩。 2.刺激、AP、RP、TP、锋电位、兴奋、兴奋性之关系 刺激:能为人体感受并引起组织细胞、器官和机体发生反应的内外环境变化统称为刺激 RP(静息电位): 细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差; TP(阈电位):细胞膜达到AP时的需要最小的膜电位水平; SP(锋电位):AP的一个过程之一,AP的除极和复极过程的前半部分进行极为迅速,且变化幅度很大,记录出来的尖波即为锋电位; AP(动作电位):在RP的基础上,产生的一种可传导的电位波动,包括锋电位和后电位两个过程; 兴奋是细胞受刺激产生AP的反应,只有细胞产生动作电位才能说它是兴奋; 兴奋性:细胞受刺激产生AP的能力。 3.从N-M接头传递和跨膜信号转导,谈谈细胞通讯过程;信号转导在生命活动中的意义 A.多细胞生物是由不同类型的细胞组成的社会,这个社会中的单个细胞间必须通过细

实验一肌肉的收缩特征 [目的和原理]目的:观察肌肉收缩的形式及刺激频率与肌肉收缩反应之间的关系。原理:当给神经肌肉标本一个阈上刺激时,肌肉即发生一次收缩反应。用记录仪描记收缩过程,可得到一次单收缩曲线。每个单收缩曲线依次分为三个时期,即潜伏期、收缩期与舒张期。如相继给两个以上阈刺激,刺激之间的间隔超过一个单收缩的持续时间,则肌肉将出现一连串各自分离的单收缩;若刺激间隔时间比单收缩的持续时间短,则前一个收缩还未结束就开始后一个收缩,这样两次收缩就会重叠起来,这种现象称复合收缩。如果后一个收缩是在前一个收缩的舒张期内发生,各自收缩复合的结果,会出现一持续的锯齿状的收缩曲线,这种收缩称为不完全强直收缩。若刺激之间的间隔时间比单收缩的收缩期短,后一收缩就在前一收缩期内发生,结果会出现一持续的收缩曲线,完全看不到舒张期的形迹,这样的持续收缩状态称为完全强直收缩。 [实验动物]蟾蜍 [实验器材与药品]肌槽、万能支台、蛙板、蛙类手术器械、肌肉张力换能器、RM6240多道生理信号采集处理系统、任氏液。 [实验步骤] (一)制作坐骨神经腓肠肌标本 1、破坏脑和脊髓:取蟾蜍一只,左手握住蟾蜍,用食指压住头部前端使头前俯,右手持探针从枕骨大孔垂直刺入(图4-1A),然后向前刺入颅腔,左右搅动捣毁脑组织;将探针抽出再由枕骨大孔向后刺入脊椎管捣毁脊髓,此时如蟾蜍的四肢松软,表示脑脊髓已完全破坏,否则应按上法再进行捣毁。 2、剪除躯干上部及内脏:在骶髂关节水平以上0.5~1 cm处剪断脊柱(图4-1B),左手握蟾蜍后肢,用拇指压住骶骨,蟾蜍头与内脏自然上垂,右手持大剪刀沿两侧除内脏及头胸部(图4-1C),仅留下后肢、髋骨、脊柱及由它发出的坐骨神经。 3、剥皮:左手提脊柱断端,右手捏住其上的皮肤边缘(图4-1D),向下剥掉全部后肢皮肤将标本放在盛有任氏液的培养皿中。

肌肉的收缩原理 一肌肉的收缩过程 (一)肌丝滑动学说 在十九世纪就已经用光学显微镜观察到肌小节中的带区。同时还观察到,当肌肉缩短或被牵张时肌小节的长度发生变化。Andrew F. Huxley和R. Niedergerke用特制的干涉显微镜精确地测量肌小节的长度,在1954年确认了十九世纪的报告,即在肌肉缩短时A带的宽度保持不变,而I带和H区变窄。在肌肉被牵张时,A带的宽度仍然保持不变,而I带和H区变宽。同年,Hugh E. Huxley 和Jean Hanson 报告,用相差显微镜观察到在肌小节缩短或被牵张时,肌球蛋白丝和肌动蛋白丝的长度不变,而肌球蛋白丝和肌动蛋白丝重叠的程度发生变化。主要基于这两方面的证据,H. E. Huxley 和A. F. Huxley 在1954年分别独立的提出肌肉收缩的肌丝滑行学说(sliding-filament theory of muscle contraction)。这个学说认为在收缩时肌小节的缩短(也就是肌肉的缩短)是细肌丝(肌动蛋白丝)在粗肌丝(肌球蛋白丝)之间主动地相对滑行地结果。肌小节缩短时,粗肌丝、细肌丝地长度都不变,只是细肌丝向粗肌丝中心滑行。由于粗肌丝地长度不变,因之A带地宽度不变。由于肌小节中部两侧地细肌丝向A带中间滑行,逐渐接近,直到相遇,甚至重叠起来,因此H区地宽度变小,直到消失,甚至出现反映细肌丝重叠地新带区。由于粗肌丝、细肌丝相向运动,粗肌丝地两端向Z线靠近,所以I带变窄。当肌肉牵张或被牵张时,粗肌丝、细肌丝之间地重叠减少。 肌丝滑行学说根本不同于早期地肌肉收缩学说。早期有些研究者曾经提出,肌肉收缩是由于蛋白质分子本身地缩短。蛋白质分子地缩短或是由于折叠型分子增加折叠地结果;或是由于螺旋形分子改变螺旋距或直径地结果。与此相反,肌丝滑行学说主张长度不变地肌丝主动相对滑行是由于肌球蛋白横桥地活动在肌球蛋白丝与肌动蛋白丝之间产生力的结果。 在完整机体内,肌肉的收缩是由运动神经以冲动形式传来的刺激引起的。神经冲动经神经肌肉接点传至肌膜,首先引起肌细胞兴奋,继而触发横桥运动,产生肌肉收缩,收缩肌肉又必须舒张才能进行下一次收缩。因此,从肌细胞兴奋开始,肌肉收缩的过程应包括三个互相衔接的环节:①肌细胞兴奋触发肌肉收缩,即兴奋—收缩耦联;②横桥运动引起肌丝滑行;③收缩肌肉的舒张。 ①兴奋—收缩耦联肌细胞兴奋触发肌肉收缩的过程又称兴奋—收缩耦

第二章肌肉收缩 (一)单选题 1.在完整机体内各种形式的躯体运动得以实现,都依赖于()。 A.骨骼肌的紧张性收缩; B.骨骼肌的收缩和舒张; C.中枢神经系统的精细调节; D.神经系统控制下的骨骼肌活动。 2.细胞具有兴奋性,表现为在有效刺激作用下产生()。 A.局部反应; B.局部兴奋; C.电位变化; D.可传播的电位变化。 3.评价神经肌肉兴奋性的简易指标是()。 A.刺激强度; B.阈强度; C.时值; D.时间阈值。 4.评价神经与肌肉兴奋性的常用指标是()。 A.基强度; B.利用时; C.时值; D.阈强度。 5.与耐力性项目运动员相比,短跑运动员股四头肌的时值()。 A.较长; B.较短; C.无区别; D.先短后长。 6.细胞兴奋性维持是因为()。 A.安静时膜对K+有通透性; B.兴奋时膜对Na+通透性增加; C.Na+和K+的易化扩散; D.膜的Na+-K+泵作用。 7.组织兴奋后处于绝对不应期时,其兴奋性为()。 A.零; B.无限大; C.大于正常; D.小于正常。 8.若减少细胞外液中Na+浓度,可导致()。 A.静息电位绝对值增大; B.动作电位幅度降低; C.动作电位幅度增大; D.静息电位绝对值减少。 9.下列有关局部兴奋的错误叙述是()。 A.局部兴奋由阈下剌激引起; B.局部兴奋可实现时间或空间的总和; C.局部兴奋可向周围传播,且幅度不变; D.局部兴奋向邻近部位呈电紧张性扩布。 10.静息电位的大小接近于() A.钠平衡电位; B.钾平衡电位; C.钠平衡电位与钾平衡电位之和; D.钠平衡电传与钾平衡电传之差。 11.动作电位的特点之一是() A.刺激强度小于阈值时,出现低幅度动作电位;

肌肉收缩 肌肉收缩是肌肉对刺激所产生的收缩反应现象 分类 肌肉对单个刺激发生的机械反应称为单收缩。根据肌肉收缩时肌长度和肌张力的变化, 可将肌肉收缩分为三种形式。 缩短收缩 又叫向心收缩,特点:张力大于外加阻力,肌长度缩短。 作用:是肌肉运动的主要形式,是实现动力性运动的基础(如挥臂、高抬腿等)。 (1)等张收缩 外加阻力恒定,当张力发展到足以克服外加阻力后,张力不再发生变化。但在不同的关节角度时,肌肉收缩产生的张力则有所不同。在关节运动的整个范围内,肌肉用力最大的一点称为“顶点”。在此关节角度下,骨杠杆效率最差。 如:推举杠铃,关节角度在120°时肱二头肌收缩张力最大,关节角度在30°时肱二头肌收缩张力最小。 最大等长收缩时,只有在“顶点”即骨杠杆效率最差的关节角度下,肌肉才有可能达到最大收缩。而在其他关节角度下,肌肉收缩均小于自身最大力量。在整个关节活动的范围内,肌肉做等张收缩时所产生的张力往往不是肌肉的最大张力。 (2)等动收缩 在整个关节活动范围内,肌肉以恒定速度进行的最大用力收缩。但器械阻力不恒定。 等动练习器: 在离心制动器上连一条尼龙绳,由于离心制动作用,扯动绳子越快,器械产生的阻力就越大。 特点:器械产生的阻力与肌肉用力的大小相适应。 等动收缩的优点: 外加阻力能随关节活动的变化而精确地进行调整,使肌肉在整个关节活动范围内都能产生最大的肌张力。 拉长收缩 离心收缩,又叫特点:张力小于外加阻力,肌长度拉长。

作用:缓冲、制动、减速、克服重力。 如:蹲起运动、下坡跑、下楼梯、从高处跳落等动作,相关肌群做离心收缩可避免运动损伤。 等长收缩 特点:张力等于外加阻力,肌长度不变。 作用:支持、固定、维持某种身体姿势。其固定功能还可为其他关节的运动创造适宜条件。 如:站立、悬垂、支撑等动作。 三种收缩形式的比较 (1)力量:收缩速度相同情况下,离心收缩产生的张力最大。(比向心收缩大50%,比等长收缩大25%) (2)代谢:输出功率时,离心收缩能量消耗低,耗氧量少。 (3)肌肉酸痛:离心收缩疼痛最显著,等长收缩次之,向心收缩最轻。 等长训练 等长训练是指在肌肉两端(起止点)固定或超负荷的情况下进行肌肉收缩的一种训练方式。收缩时肌肉的长度不能缩短,只能产生张力。这种长度不变张力增加的收缩又称为“等长收缩”等长训练提高肌肉力量快,用时少。 训练效果在很大程度上取决于做动作时所选用的角度。如某块肌肉某个部位比较薄弱,那就应选择好练这薄弱部位的最淮动作角度进行超负荷训练。 每次训练课一个部位的肌肉应反复进行等长收缩1一5次,然后休息2一3分钟,休息时可练其他部位的肌肉,因等长训练时间较短,消耗能量相对较少,不易发生酸疼。每周进行一次正规的等长训练就能保持增长的力量。等长训练可引起血压增高,因此高血压、心脏病及动脉硬化者一般不宜进行等长训练。 等张训练 肌肉长度缩短张力不变的收缩训练,称为等张训练。每次训练课一个部位的肌肉应以最大重量进行3旬4组的练习,每组做166次。负荷标准是以能重复的最多次数(RM)来表示。一个RM指尽全力只能举一次的重量;两个RM指尽全力只能举两次的重量。依此类推。显然,RM越小,重量越大。实践证明,用次数少、接近最大重量的练法最能增长力量,也最能长肌肉。等张训练一般比等长训练时间长,消耗的能量多,易使人疲劳,引起肌肉酸痛。因此,等张训练后需要较长的时间休息恢复。 等张训练要先练大肌群,若先练小肌群,身体疲劳了,再练大肌群效果就不会好。 等动训练 动作速度不变。器械的阻力与练习者用的力量成正比,保证动作过程中肌肉始终受到最大的负荷刺激。这种练法称为等动训练。等动训练是通过等动练习器(联合器械)进行的。

运动按肌肉收缩的方式分类 (一)等长运动 等长运动时关节不发生活动,肌肉长度不变,等长阻力训练(Isometric resistance exercise;IRE)是增加肌力的最迅速的方法。经过大量的实验和观察,除按一般等长收缩原理进行的简单训练外(如下肢被石膏固定于伸直位时,让患者经常主动收缩股四头肌),目前常用的还有短暂的等长最大收缩(Brief Isometric maximal exercise,BIME)和短暂重复等长最大收缩(Brief repetition Isometric maxlmal exercise,BRIME)训练,现将二者的实验和临床依据介绍如下: 1)短暂等长最大收缩训练(EIME):EIME是Rose及其同事提出的,他们企图将Hettinger 和Muller的研究结果用于临床,他们要求受试者用股四头肌提起能维持5秒的最大重量,维持期间即对受试者的股四头肌,进行了只有5秒的短暂的等长最大收缩训练,以后每天增加0.6kg。一直到肌力增加曲线进入平台区为止。经过39~90天的训练,发现肌力增长80~162%,用于患者时也得到相类似的结果。 关于其原理,一些作者认为,维持5~6秒的最大负荷等长收缩期间,由于肌肉强烈收缩,进入肌内的血流近于被阻断,此时肌内的能量主要依靠无氧酵解来维持,此时将产生一定数量的乳酸和H+。肌肉松弛后,由于局部pH值下降,促使毛细血管扩张,从而使肌组织获得较多的营养,有利于肌力的增加。但在强烈收缩的时间上,认为不宜长于6~10秒,否则肌肉将因血流阻断过长而受损。对于病肌,更应审慎,因而认为一般不宜长于5~6秒。 2)短暂重复等长最大收缩训练(BRIME) BRIME是Liberson等人提出的,BRIME与BIME的不同点,在于不是等长收缩一次,而是每于重复收缩6~20次,每次持续5~6秒,每次间隔至少20秒。实验证明:这种方法的效果优于BIME的。 至于BRIME效果较好的原因,一些作者认为是①由于肌力与肌电积分图之间存在有线性关系,实验证明PRE时肌电积分图幅度,只相当于BRIME时的25%,故认为BRIME效果较佳,是BRIME时肌肉的神经支配程度和肌肉的激活程度比其他方法高的缘故;②肌肉在静息长度下,比缩短时效率更高的事实,已被人们发现了有一世纪之久,而等长收缩正是肌肉在这种长度上的收缩,因而效率较高;③BRIME中的重复收缩,符合增强肌力应遵从的原则中,训练次数宜多的原则。 (二)等张运动 等张运动是运动时肌肉缩短,关节角度发生变化的训练,例如屈肘关节举哑铃的动作,即为等张收缩的运动,肌肉的等长收缩与等张收缩不同。 渐进性抗阻训练法(Progressive resistance exercise,PRE)是有效的等张法,该训练法是根

骨骼肌的收缩形式 等长收缩:肌肉在收缩时其长度不变而只有张力增加,这种收缩称为等长收缩,又称为静力收缩。肌肉等长收缩时由于长度不变,因而不能克服阻力做机械功。等长收缩可以使某些关节保持一定的位置,为其他关节的运动创造条件。要保持一定得体位,某些肌肉就必须做等长收缩,如做蹲起动作时,肩带和躯干的肌肉发生等长收缩以保证躯干的垂直姿势。 等张收缩:是骨骼肌中向心收缩的一种。等张收缩时,肌肉的收缩只是长度的缩短而张力保持不变,这是在肌肉收缩时所承受的负荷小于肌肉收缩力的情况下产生的。可使物体产生位移,因此可以做功。所谓"等长",是指外加阻力恒定时,当张力发展到足以克服外加阻力后,张力不再发生变化。但在不同的关节角度时,肌肉收缩产生的张力则有所不同:在关节运动的整个范围内,肌肉用力最大的一点称为“顶点”。在此关节角度下,骨杠杆效率最差,但可达到最大肌张力;与同为向心收缩的等动收缩不同,等长收缩往往无法达到最大肌张力。在整体的情况下,往往是等张收缩与等长收缩都有的混合形式收缩。 单收缩:肌组织对于一个阈上强度的刺激,发生一次迅速的收缩反应,称为单收缩。单收缩的过程可分为3个时期:潜伏期、收缩期和舒张期。 两个相同强度的阈上刺激,相继作用与神经-肌肉标本,如果刺激间隔大于单收缩的时程,肌肉则出现两个分离的单收缩;如果刺激间隔小于单收缩的时程而大于不应期,则出现两个收缩反应的重叠,称为收缩的总和。 强直收缩:当同等强度的连续阈上刺激作用与标本时,则出现多个收缩反应的叠加,此为强直收缩。当后一收缩发生在前一收缩的舒张期时,称为不完全强直收缩;后一收缩发生在前一收缩的收缩期时,各自的收缩则完全融合,肌肉出现持续的收缩状态,此为完全强直收缩。 例如:正常情况下,肌肉或肌细胞收到一次短促刺激时产生一次动作电位,紧接着进行一次收缩,这是肌肉的一个单收缩,刺激停止,收缩的肌肉舒张,单收缩结束。如果给予肌肉的是一连串短促的刺激,每次刺激的间隔攒与单收缩所持续的时间,即增加的频率大于单收缩的频率,此时肌肉的收缩将出现融合现象,肌肉来不及完全舒张,紧接着就进行下一次收缩,这种现象就是强直收缩。强直收缩又分为不完全强直收缩和完全强直收缩。正常的强直收缩受神经机制控制,是一种正常的生理反应,没有不良症状,受意识支配。但长时间、大强度训练时,尤其是局部肌肉负荷较大,或进行间歇时间较短的重复练习时,肌肉过快地连续收缩,而放松时间太短,以致收缩与放松不能协调、成比例地交替进行,肌肉得不到充分舒张的机会,从而出现痉挛现象,既是我们所说的肌肉抽筋。

第一章练习 一、是非题: ()1、肌肉收缩需要有A TP的分解,而肌肉舒张即无需ATP的参与。 ()2、肌肉舒张也需要A TP,是因为钙泵将Ca2+泵回肌浆网需要ATP。 ()3、等速收缩的特点是收缩过程中阻力改变,而速度不变。 ()4、ATP不仅是肌肉活动的直接能源,也是腺体分泌、神经传导、合成代谢等各种生理活动的直接能源。 ()5、在等长收缩时,肌肉收缩成分的长度完全不变。 ()6、短跑时,要求尽量抬高大腿(屈髋)其作用之一是利用弹性贮能。 ()7、剧烈运动时,肌肉中CP含量下降很多,而ATP的含量变化不大。 ()8、快肌纤维的收缩速度大于慢肌纤维,主要原因之一是快肌纤维的氧化生能速度快。()9、要使ST优先发生适应性变化,训练时强度要小,时间要短。 ()10、快肌纤维百分比高的人适合于长跑运动。 ()11、动作电位的产生,是由于当膜电位降低到阈电位水平时,膜对Na+、K+的通透性突然增大而触发的。 ()12、新陈代谢一旦停止,生命也就结束。 ()13、运动电位又称Na+平衡电位,它是不能传播的。 二、选择题: ()1、在骨骼肌兴奋-收缩偶联中起关键作用的离子是: A、Na+ B、K+ C、Mg2+ D、Ca2+ E 、Cl- ()2、吊环十字支撑是: A、向心收缩 B、等长收缩 C、等张收缩 D、离心收缩 E、等速收缩 ()3、快肌纤维75%以上的人,较为适宜于 A、800M跑 B、1500M跑 C、100M跑 D、1万米跑 E、1500M游泳 ()4、在下楼梯时,股四头肌做: A、向心收缩 B、等动收缩 C、离心收缩 D、等长收缩 E、等张收缩 ()5、骨骼肌中的收缩蛋白是指 A、肌动蛋白 B、肌动蛋白和原肌球蛋白 C、肌球蛋白 D、肌球蛋白和肌动蛋白 E、原肌球蛋白 ()6、骨骼肌中的调节蛋白是指 A、肌球蛋白和肌钙蛋白 B、原肌球蛋白和肌钙蛋白 C、肌钙蛋白和肌动蛋白 D、肌球蛋白和原肌球蛋白 E、肌球蛋白和肌动蛋白 ( )7、安静时,阻止横桥与肌动蛋白结合的结构是 A、肌钙蛋白 B、原肌球蛋白 C、肌钙蛋白I单位 D、肌球蛋白 E、以上都不是()8、肌肉中的弹性成份是 A、肌动蛋白丝 B、肌球蛋白丝 C、肌中结缔组织、肌腱、Z线 D、肌原纤维 E、肌动-球蛋白复合体 ()9、在等张收缩时,负荷与速度的关系是 A、负荷恒定,速度恒定 B、负荷改变,速度改变 C、负荷恒定,速度改变 D、速度恒定,负荷改变 E、二者同步变化 ()10、按照物理学定律,等长收缩时肌肉 A、做正功 B、做负功 C、先做正功后做负功 D、未做功 E、做外功 ()11、慢肌纤维在80%以上的人,较为适宜于

肌肉收缩的形式 肌肉对单个刺激发生的机械反应称为单收缩。根据肌肉收缩时肌长度和肌张力的变化, 可将肌肉收缩分为三种形式。 1、缩短收缩(向心收缩) 特点:张力大于外加阻力,肌长度缩短。 作用:是肌肉运动的主要形式,是实现动力性运动的基础(如挥臂、高抬腿等)。 (1)等张收缩 外加阻力恒定,当张力发展到足以克服外加阻力后,张力不再发生变化。但在不同的关节角度时,肌肉收缩产生的张力则有所不同。在关节运动的整个范围内,肌肉用力最大的一点称为“顶点”。在此关节角度下,骨杠杆效率最差。 如:推举杠铃,关节角度在120°时肱二头肌收缩张力最大,关节角度在30°时肱二头肌收缩张力最小。 最大等长收缩时,只有在“顶点”即骨杠杆效率最差的关节角度下,肌肉才有可能达到最大收缩。而在其他关节角度下,肌肉收缩均小于自身最大力量。 在整个关节活动的范围内,肌肉做等张收缩时所产生的张力往往不是肌肉的最大张力。

(2)等动收缩 在整个关节活动范围内,肌肉以恒定速度进行的最大用力收缩。但器械阻力不恒定。 等动练习器: 在离心制动器上连一条尼龙绳,由于离心制动作用,扯动绳子越快,器械产生的阻力就越大。 特点:器械产生的阻力与肌肉用力的大小相适应。 等动收缩的优点: 外加阻力能随关节活动的变化而精确地进行调整,使肌肉在整个关节活动范围内都能产生最大的肌张力。 2、拉长收缩(离心收缩) 特点:张力小于外加阻力,肌长度拉长。 作用:缓冲、制动、减速、克服重力。 如:蹲起运动、下坡跑、下楼梯、从高处跳落等动作,相关肌群做离心收缩可避免运动损伤。 3、等长收缩

特点:张力等于外加阻力,肌长度不变。 作用:支持、固定、维持某种身体姿势。其固定功能还可为其他关节的运动创造适宜条件。 如:站立、悬垂、支撑等动作。 4、三种收缩形式的比较 (1)力量:收缩速度相同情况下,离心收缩产生的张力最大。(比向心收缩大50%,比等长收缩大25%) (2)代谢:输出功率时,离心收缩能量消耗低,耗氧量少。 (3)肌肉酸痛:离心收缩疼痛最显著,等长收缩次之,向心收缩最轻。

不同刺激强度、刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响机能学实验 杂谈 【摘要】目的1、通过观察刺激强度与肌肉收缩的关系,明确阈刺激、阈上刺激、最大刺激的概念;2、观察不同刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响。方法使用生物信号采集处理系统,通过设定不同的强度和频率参数对激蟾蜍坐骨神经进行刺激,记录分析数据结果。结果阈刺激强度为0.17V,最大刺激强度为0.3V,最大刺激强度时,单收缩的刺激频率为2.0Hz,不完全强直收缩的刺激频率为4.52Hz、完全强直收缩的最小刺激频率为23.6Hz 。结论刺激强度到达阈刺激时腓肠肌开始收缩,在最大刺激收缩力前随刺激强度增大而增大,到达最大刺激强度后,收缩力不发生明显改变;在最大刺激强度条件下,某较小频率使腓肠肌发生单收缩,频率增大,单收缩变为不完全强直收缩,频率继续增大,不完全强直收缩变为完全强制收缩。 【关键词】刺激;强度;频率;腓肠肌 肌肉、神经和腺体组织称为可兴奋组织,它们有较大的兴奋性。不同组织、细胞的兴奋表现各不相同,神经组织的兴奋表现为动作电位,肌肉组织的兴奋主要表现为收缩活动。因此,观察肌肉是否收缩可以判断它是否产生了兴奋。一个刺激是否能使组织发生兴奋,不仅与刺激形式有关,还与刺激时间、刺激强度、强度-时间变化率三要素有关。此实验通过观察所用电刺激强度与腓肠肌收缩曲线的关系,从而明确阈下刺激,阈上刺激,最适刺激,单收缩,复合收缩等概念以及更好的分析不同刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响。 1材料与方法 1.1实验动物

健康蟾蜍一只 1.2实验器材和药品 蛙类手术器械一套(粗剪刀一把、组织剪一把、眼科剪一把、镊子一把、探针一根、玻璃分针2把、蛙钉4个、培养皿1个,蛙板一个、滴管一个、棉线若干),张力换能器,肌槽,刺激电极,铁架台,生物信号采集处理系统,微机,任氏剂。 2.1实验步骤 2.1.1蛙类坐骨神经—腓肠肌标本的制备 2.1.1.1捣毁蟾蜍脑脊髓:取蟾蜍一只,用自来水冲洗干净。左手握蛙,用食指下压头部前端,拇指按压背部,使头前俯。中指与无名指夹其前肢,无名指与小指夹其后肢,使整个躯干做最大屈曲。把探针自枕骨大孔处垂直刺入,到达椎管,即将探针改变方向刺入颅腔,向各侧不断搅动,彻底捣毁脑组织;再将探针原路退出,刺向尾侧,捻动探针使其逐渐刺入整个椎管内,完全彻底捣毁脊髓。脊髓破坏完全的标志是:下颌呼吸运动消失,反射消失,四肢松软。 2.1.1.2剪除躯干上部和内脏,去皮,制备下肢标本: 用粗剪刀在骶髂关节前1厘米处剪断脊柱,握住蟾蜍下肢,沿躯干两侧(避开坐骨神经)剪开腹壁。此时躯干上部及内脏即全部下垂。剪除全部躯干及内脏组织。剪去肛周皮肤;用圆头镊子夹住脊柱,注意不要碰到坐骨神经,捏住皮肤边缘,逐步向下牵拉剥离皮肤。将全部皮肤剥除后,把标本置于盛有任氏液的培养皿中。 2.1.1.3洗净双手和用过的全部手术器械。 2.1.1.4 分离两下肢: 避开坐骨神经,用粗剪刀从背侧剪去骶骨,然后沿中线将脊柱剪成左右两半,再从耻骨联合中央剪开,将已分离的标本浸入盛有任氏液的培养皿中。 2.1.1.5 取出一下肢,用蛙钉固定于蛙板上,固定时要注意,坐骨神经和腓肠肌朝上。先用玻璃分针沿脊柱侧游离坐骨神经腹腔部,然后循股二头肌和半膜肌之

华南师范大学实验报告 学生姓名何茂辉学号20062501302 专业生物科学年级、班级06科三 课程名称生理学实验实验项目 实验类型□验证□设计□综合实验时间09 年 3 月30 日 实验指导老师黄秀明、胡学军实验评分 骨骼肌收缩特性和收缩形式的观测 实验目的: 1.学习电刺激方法及肌肉收缩的记录方法。 2.观察刺激强度与肌肉收缩反应的关系。 3.观察骨骼肌单收缩过程。 4.观察肌肉收缩的总和以及强直收缩现象 实验材料: 虎纹蛙的腓肠肌标本,常用手术器械,生理学信号采集系统,张力传感器(100g),双针形露丝刺激电极,支架,双凹夹,肌槽,培养皿,滴管,任氏液,橡皮泥,棉线。 实验方法: 1.实验仪器用品的准备 打开生理学采集系统,连接张力传感器与刺激输出。将标本的股骨固定在基槽的固定孔,腓肠肌肌腱上的扎线与张力传感器的应变梁相连,坐骨神经搭在肌槽内的两个金属电极上,电极接头与刺激输出线接通。调节扎线松紧度,使肌肉自然拉平。 2.计算机采集系统的准备 开通与张力传感器相连的通道,选择张力信号输入,然后启动波形显示图标,此时显示通道中出现扫描线。调节刺激装置的设置,将延时、波宽及刺激强度调至适当大小,选择好刺激方式。启动刺激图标,调节扫描基线接近刺激标记线后即进行实验。 3.实验观察 (1)观察刺激强度与收缩反应的关系。 (2)观察腓肠肌单个收缩的过程。 (3)观察肌肉收缩的总和现象。 (4)观察肌肉的强直收缩。

Document1 C h a n n e l 1 (m V ) C h a n n e l 2 (V )图1 虎纹蛙腓肠肌单个收缩 Document1 C h a n n e l 1 (m V ) C h a n n e l 2 (V ) 图2 虎纹蛙腓肠肌多次收缩 Document1 C h a n n e l 1 (m V )C h a n n e l 2 (V ) 图3 虎纹蛙腓肠肌不完全强直收缩 Document1 C h a n n e l 1 (m V )C h a n n e l 2 (V )图4 虎纹蛙腓肠肌完全强直收缩

Actin(细肌丝)&myosin(粗肌丝)的相对滑动 actin附着到myosin头部(ATPase,— myosin on a prehydrolysis ATP state unbound to actin), 结合后引起myosin头部弯曲, 同时水解ATP→ADP+Pi+能量, 产生一获能的myosin头部(an ADP-Pi-myosin state bound to actin), 发生旋转(pivot), 在依赖Ca2+条件下, 头部结合在相邻的另一个新的actin亚基上↓ 在Pi, ADP相继释放过程中, myosin头部又发生构象变化, 拉动肌动蛋白纤维, 使肌动蛋白纤维细丝与myosin发生相对滑动。 The coupling of ATP hydrolysis to movement of myosin along an actin filament 肌球蛋白与肌动蛋白的相对滑动与ATP水解相偶联的过程。

肌肉收缩—骨骼肌细胞的收缩单位: 肌原纤维(myofibrils)①粗肌丝-肌球蛋白②细肌丝-肌动蛋白(主)+原肌球蛋白+肌钙蛋白 来自脊髓运动神经元的神经冲动 ↓轴突传递 肌肉细胞膜去极化(动作电位产生) ↓T-小管 肌质网: 肌细胞中特化的光面内质网(钙库) 肌质网去极化释放Ca2+至肌浆中 ↓ Ca2+/肌钙蛋白Tn-C结合引起构象变化?actin与Tn I脱离, 变成应力状态; Tn T使原肌球蛋白(Tm)移到actin蛋白螺旋沟深处, 消除actin&myosin结合的障碍(原肌球蛋白Tm位移) ↓ Actin/myosin相对滑动:水解ATP, 化学能转化为机械能; If Ca2+ still 存在继续下一个循环, myosin沿肌动蛋白细丝滑动 ↓ Ca2+回收:神经冲动一经停止, 肌质网主动运输回收Ca2+, 收缩周期停止。

胸大肌杠铃 目标肌肉:胸大肌 训练目的:肌力肌耐力 器械名称:杠铃 动作名称:仰卧杠铃推举 设计原理:胸大肌向心收缩时可以使大臂在肩关节水平屈,该动作阻力向下,克服阻力向上做功时包含肩关节水平屈的动作,所以此动作可以训练胸大肌。 身体位置:仰卧,两脚自然打开,踩实地面,收腹挺胸,让整个的后背靠在训练凳上,眼睛和杠铃杆一条直线。双手采用正握闭握中握距的方式。 身体姿态与稳定:收腹,挺胸,从侧面看耳肩宽一条直线。 运动轨迹:由下向上 运动幅度:向下时肘关节和肩关节同高,大小臂成90度。向上时肘关节自然伸直。 呼吸:向下时吸气,向上时呼气 时间:向下2-4秒,向上2-4秒 安全提示:收腹保持身体稳定,不要耸肩防止肩颈损伤,手腕保持中立位防止腕关节损伤,向上时肘关节不超伸不锁死,防止肘关节损伤。 是否有保护:有保护。 胸大肌器械 目标肌肉:胸大肌 训练目的:肌力肌耐力 器械名称:坐姿推胸训练器 动作名称:坐姿推胸 设计原理:胸大肌向心收缩时可以使大臂在肩关节水平屈,该动作阻力向后,克服阻力向前做功时包含肩关节水平屈的动作,所以此动作可以训练胸大肌。 身体位置:调整座椅高度和配重。坐姿,两脚自然打开,脚尖向前,膝盖冲着脚尖方向,踩实地面,收腹挺胸,让整个的后背靠在训练靠背上,双手采用正握闭握中握距的方式。 身体姿态与稳定:收腹,挺胸,从侧面看耳肩宽一条直线。 运动轨迹:由后向前 运动幅度:向后时肘关节和肩关节同高,大小臂成90度,使胸大肌充分伸展,向前时肘关节自然伸直,使胸大肌充分收缩。 呼吸:向后吸气,向前呼气 时间:下2-4秒上2-4秒 安全提示:收腹保持身体稳定,不要耸肩防止肩颈损伤,向上时肘关节不要过伸防止肘关节损伤,手腕保持中立位防止腕关节损伤。 是否有保护:无保护。 胸大肌自重 目标肌肉:胸大肌 训练目的:肌力肌耐力 器械名称:自重

肌肉如何收缩 肌的节律性收缩推动血液循环,骨骼肌的收缩产生各种躯体运动,而平滑肌的收缩则引起内脏器官及血管的活动。尽管这三者的结构,分布与机能特点各不相同,但从分子生物学观点看来,三种肌细胞的收缩原理是相似的。 对肌肉收缩形式的分类,目前运用最多的是根据肌肉收缩时产生的张力和长度的变化进行划分,分为缩短收缩、拉长收缩和等长收缩。如果从肌肉收缩时其牵拉骨杠杆运动的方向角度来考虑,缩短收缩又称为向心收缩,拉长收缩又称为离心收缩。

缩短收缩 缩短收缩指肌肉收缩时产生的张力大于外加阻力,肌肉收缩,长度变短,通常缩短收缩还可继续细分为两种不同的收缩形式,不同学者又有不不同的叫法,有的称为等张收缩和等动收缩,有的称为非等动收缩和等动收缩。 等张收缩 理解等张收缩,首先要清楚它定义的基础是缩短收缩,即要符合肌肉产生的张力大于外加阻力。等张收缩时,其负荷即外加阻力在整个收缩过程中是恒定的,而当张力发展到足以克服外加阻力时后,其张力在收缩过程中不再变化,但肌肉在收缩过程中,或由于肌肉长度的变化,或由于负荷臂与重力的相互关系的变化等因素,其能发挥的力量大小,在不同关节角度就有所不同,其收缩速度有所不同。 等动收缩 等动收缩时通过的等动负荷器来实现,该器械使得负荷随关节运动进程得到精确,即在关节角度的最弱点负荷最小,而在关节角度张力的最强点负荷最大。在整个关节范围内肌肉产生的张力始终与负荷相等,肌肉能以恒定的速度或等同的强度收缩。 拉长收缩 拉长收缩又叫离心收缩,当肌肉收缩产生的张力小于外力时,肌肉虽然积极收缩但仍然被拉长了。 等长收缩 对等长收缩概念的描述,当肌肉收缩产生的张力等于外力时,肌肉虽积

肌肉的收缩原理

肌肉的收缩原理 一肌肉的收缩过程 (一)肌丝滑动学说 在十九世纪就已经用光学显微镜观察到肌小节中的带区。同时还观察到,当肌肉缩短或被牵张时肌小节的长度发生变化。Andrew F. Huxley和R. Niedergerke用特制的干涉显微镜精确地测量肌小节的长度,在1954年确认了十九世纪的报告,即在肌肉缩短时A带的宽度保持不变,而I带和H区变窄。在肌肉被牵张时,A带的宽度仍然保持不变,而I带和H区变宽。同年,Hugh E. Huxley 和Jean Hanson 报告,用相差显微镜观察到在肌小节缩短或被牵张时,肌球蛋白丝和肌动蛋白丝的长度不变,而肌球蛋白丝和肌动蛋白丝重叠的程度发生变化。主要基于这两方面的证据,H. E. Huxley 和A. F. Huxley 在1954年分别独立的提出肌肉收缩的肌丝滑行学说(sliding-filament theory of muscle contraction)。这个学说认为在收缩时肌小节的缩短(也就是肌肉的缩短)是细肌丝(肌动蛋白丝)在粗肌丝(肌球蛋白丝)之间主动地相对滑行地结果。肌小节缩短时,粗肌丝、细肌丝地长度都不变,只是细肌丝向粗肌丝中心滑行。由于粗肌丝地长度不变,因之A带地宽度不变。由于肌小节中部两侧地细肌丝向A带中间滑行,逐渐接近,直到相遇,甚至重叠起来,因此H区地宽度变小,直到消失,甚至出现反映细肌丝重叠地新带区。由于粗肌丝、细肌丝相向运动,粗肌丝地两端向Z线靠近,所以I带变窄。当肌肉牵张或被牵张时,粗肌丝、细肌丝之间地重叠减少。

肌丝滑行学说根本不同于早期地肌肉收缩学说。早期有些研究者曾经提出,肌肉收缩是由于蛋白质分子本身地缩短。蛋白质分子地缩短或是由于折叠型分子增加折叠地结果;或是由于螺旋形分子改变螺旋距或直径地结果。与此相反,肌丝滑行学说主张长度不变地肌丝主动相对滑行是由于肌球蛋白横桥地活动在肌球蛋白丝与肌动蛋白丝之间产生力的结果。 在完整机体内,肌肉的收缩是由运动神经以冲动形式传来的刺激引起的。神经冲动经神经肌肉接点传至肌膜,首先引起肌细胞兴奋,继而触发横桥运动,产生肌肉收缩,收缩肌肉又必须舒张才能进行下一次收缩。因此,从肌细胞兴奋开始,肌肉收缩的过程应包括三个互相衔接的环节:①肌细胞兴奋触发肌肉收缩,即兴奋—收缩耦联;②横桥运动引起肌丝滑行;③收缩肌肉的舒张。 ①兴奋—收缩耦联肌细胞兴奋触发肌肉收缩的过程又称兴奋—收缩耦联(Excitation-contraction Coupling)。因为肌细胞的兴奋过程是以肌细胞膜的电变化为特征的,而收缩过程则以肌丝滑行为基础,它们有着不同的生理机制,兴奋—收缩耦联就是将上述两个过程联系起来的中介过程。 在脊椎动物的骨骼肌上,运动轴突末梢的动作电位引起神经递质乙酰胆碱的释放,这又引起肌肉终板上产生突出后电位,即终板电位。终板电位又相继引起肌纤维膜上全或无的肌肉动作电位。动作电位从终板两端传播开,使整个肌纤维膜兴奋。在动作电位达到顶点之后几毫秒肌纤维产生全或无的收缩(见图4-13)。肌膜上的动作电位出发肌纤维收缩的一系列过程叫做兴奋收缩耦联。

骨骼肌收缩实验 一.实验目的 1.肌肉标本收缩现象的描记及单收缩的分析,获得该肌肉收缩的阈值。 2.了解刺激强度对骨骼肌收缩的影响。 3.学习掌握刺激器和张力换能器的使用。 4.加强对神经和肌肉了解,熟练解剖。、 二.实验原理 1.肌肉标本收缩现象的描记 利用刺激器可诱发蛙的离体神经肌肉标本发生兴奋收缩现象,可利用适当的参数和图形,客观、详细、准确地描述收缩的生理过程与现象。 骨骼肌受到一次短促的阈上刺激时,先是产生一次动作电位,紧接着出现一次机械收缩,称为单收缩。收缩的全过程可分为潜伏期、收缩期和舒张期。在一次单收缩中,肌峰电位的时程(相当于绝对不应期)仅1~2毫秒,而收缩过程可达几十甚至上百毫秒(蛙的腓肠肌可达100毫秒以上)。 2. 张力换能器 换能器是一种能将机械能、化学能、光能等非电量形式的能量转换为电能的器件或装置,并线性相关。利用物理性质和物理效应制成的物理换能器种类繁多,原理各异。张力换能器是一种能把非电量的

生理参数如力、位移等转换为电阻变化的间接型传感器,属于电阻应变式传感器。通常由弹性元件、电阻应变片和其他附件组成。弹性元件采用金属弹性悬梁,可根据机械力的大小选用不同厚度的弹性金属。弹性悬梁的厚度不同,张力换能器的量程亦不同。两组应变片 R1、R4及R2、R3分别贴于梁的两面。两组应变片中间接一只调零电位器,并用5~6V直流电源供电,组成差动式的惠斯登桥式电路(非平衡式电桥)输出电压值与应变片所受力的大小成正比,即力的变化转换成电桥输出电压的变化。此电信号经过记录仪器的放大处理,就能描记出肌肉收缩变化的过程。 实验时,根据测量方向将换能器用“双凹夹”固定在合适的支架上。但由于双凹夹在支架上移位不方便,很难在小范围内做出精细的移位;移位不当,可能引起标本的损伤和换能器的损坏。故现多采用“一维微调固定器”,由上下位置调节钮控制,可在小范围内(上下)精细的移位。这不仅方便了实验操作,也有利于前负荷的控制。测量的方向,即力与位移的方向,要与张力换能器弹性悬梁的前端上下移动的方向保持一致。使能量转换和线性关系良好,符合张力换能器设计与使用上的要求。一般张力换能器的调零电位器设计为暗调节,为了方便使用,其暗调节孔朝上,故张力换能器有暗调节孔的一面为上。 3. 影响骨骼肌收缩效能的因素 肌细胞最本质的功能是将化学能转变为机械功,产生张力和缩短。肌肉收缩效能表现为收缩时产生的张力和/或缩短程度以及产生张力或缩短的速度。横纹肌的收缩效能由收缩前或收缩时承受的负

肌肉拉伸 什么是柔韧性?美国运动医学院专家认为,柔韧性应该跟整个瑜伽体能训练结合起来,发展并保持一系列的活动。柔韧性使运动员有很大的活动自由度,关节能够流畅自如地在整个围活动。肌肉的拉伸被看作最容易、最安全的保持柔韧性的方法。 肌肉拉伸的好处有: 1. 减少受伤的风险; 2. 减少肌肉紧; 3. 保持所有肌肉的正常功能; 4. 舒缓关节紧; 5. 增加关节活动围; 6. 纠正肌肉的不平衡; 7. 增加运动的类型; 8. 促进整体功能的发挥和运动自由度; 9. 增强姿势; 10. 发展身体意识; 11. 减少身体的酸痛; 12. 促进血液循环; 13. 让你的感觉和运动更好; 14. 帮助你提高平衡性和稳定性。 既然拉伸肌肉有这么多的好处,那么为什么还是有人不太愿意进行这个运动呢?一些人认为柔韧性训练枯燥无味,认为结果并不明显。这些误解增加了障碍,可能为我们懒于进行肌肉拉伸训练提供借口。而有的人并不知道肌肉拉伸,也不知道如何拉伸。这也是不进行肌肉拉伸的原因。不幸的是,当这些人受伤之后才意识到肌肉拉伸的重要性。记住,练习肌肉拉伸永远都不嫌迟。 那么怎样才能成功地进行练习,受到很好的效果呢?下面列出瑜伽锻炼的指导原则: 1. 征得医生的允许,明确你是参加瑜伽锻炼还是其他体能锻炼; 2. 找到一个安静的没有干扰和噪音的地方。这个地方应该温度适宜,使肌肉保持适当的灵活性。若有必要,在练习之前,打开暖气,让室升温;

3. 树立切实可行的目标。如果你每天只能够抽出15分钟锻炼,那么就不要指望练习30个姿势。不必贪多,坚持练习比什么都重要; 4. 调整你的瑜伽练习,每个时期都有一定的训练目标。例如,日期逢单,那么练习这些,日期逢双,练习那些。另外一个例子是,某天特别注意调整身体的肩部、下背以及腹部,而另外一天特别注意调整臀部、髋关节以及腹部,等; 5. 空腹时练习瑜伽效果最好。吃个水果、喝杯果汁也是可以接受的,不要吃煎饼等; 6. 练习瑜伽时,肌肉、关节和神经不应该感到酸痛。肌肉拉伸时有轻微的酸痛很正常,但是疼痛就不行。做动作要轻柔、有耐心。记住,冰冻三尺非一日之寒; 7. 注意修正姿势,特别留意身体对每个姿势的反映; 8. 每个姿势之间不要跳跃。尽可能自然巧妙地移动这些姿势,形成“静态”的姿势。动作不连贯或者幅度大可能会拉伤肌肉; 9. 记住拉伸相对的肌肉。这将使对应肌肉得到同等锻炼和休息的机会。例如,当准备拉伸腿筋时,有必要拉伸或者活动股四头肌; 10. 一直保持腹部的参与很有帮助。也就是说,一直注意“将肚脐吸向脊椎”。这可以帮助支持腰椎。另外,“将胸廓提离腰部”,以支持较好的姿势,并增加肺活量; 11. 不要过度拉伸已经拉伸过的区域,这可能造成“过度灵活”。过犹不及,关节的正常功能跟柔韧性一样重要; 12. 对瑜伽练习和高尔夫挥杆充满热情。多看我的讲义,多理解生物力学知识; 13. 保持积极的态度,认识到练习瑜伽对身体有明显的促进作用。马上行动,亡羊补牢,为时未晚; 14. 从瑜伽姿势练习中收获乐趣。

肌肉活动的基本运动形式和训练方法 1.被动运动:被动运动是指全靠外力帮助来完成的运动,即由治疗师、患儿健肢或器械力量协助完成的动作,被动运动适用于各种原因引起的肢体运动障碍,可松弛肌肉痉挛、牵伸挛缩肌腱和韧带;保持和增强关节活动,防止肌肉萎缩,防治关节粘连和挛缩,并可增强本体感觉,诱发肢体屈伸反射,为主动运动作好准备。 被动运动手法和注意点:①活动的肢体应置于舒适、放松的肢位;②活动的顺序从近端关节到远端关节;③治疗师的手越接近关节越好,以一手控制拟活动的关节附近,另一手扶托关节远端;④操作动作应缓慢、柔和、有节律,逐渐增大活动范围至最大限度;⑤施力以不引起疼痛为度,避免突然施加暴力和冲击力,以防进一步损伤软组织。 2.助力运动:助力运动也称主动——辅助运动。即凭借治疗师、患者健肢、器械装置(如滑轮、回旋器)、气垫气球、水浴等方法的辅助或消除重力的影响下,引导和帮助患儿主动完成的运动。助力常加于肌肉开始收缩和结束时,尽量使主动运动为主,助力运动为辅。 3.主动运动:即在没有辅助情况下患儿自己完成的运动。主动运动能增强肌力、改善局部和全身机能。对小儿可设法采用趣味性的游戏活动,以引导患儿作自主运动。年龄稍大的脑瘫患儿,可指导他作医疗体操。 主动运动肌肉收缩的形式主要有两类: (1)等张收缩:就是肌肉收缩时,肌纤维长度改变,在肌张力基本不变的情况下所产生的关节活动;可分为等张缩短(向心性收缩)和等张延伸(离心性收缩)两种。肌肉等张收缩时,肌肉起止点两端缩短、接近。例如:股四头肌收缩产生伸膝动作;腘绳肌收缩产生屈膝动作。 (2)等长收缩:即肌肉收缩时,肌纤维长度基本不变,但肌张力明显增高,不产生关节活动,多用于成人瘫痪的早期康复和促进肌力。 4.抗阻运动:患儿在作主动运动过程中,除克服自身重力外,无其他负荷时,称随意主动运动。如需克服某些外加阻力,称抗阻主动运动。抗阻运动是在对抗外力的情况下所进行的主动运动,如利用沙袋负重训练等。此法可易化更多肌梭,促进和恢复肌力与耐力,增强关节的稳定性,抗阻运动注意事项:①仅适用于软瘫和手足徐动型患儿,痉挛型患儿不宜使用,否则会加重痉挛;②治疗师将阻力施加在受累关节的远端;③在活动范围的起始或终末施加最小的阻力;在动程中13段施加最大的阻力。 5.放松运动:在肌肉放松的情况下所进行的运动,分为主动放松运动和被动放松运动。放松运动常适用于痉挛性瘫痪,但脑瘫患儿常不易配合进行。 (二)增强关节活动范围、改善肌张力的训练: 脑瘫患儿运动障碍、关节活动减少。日久发生组织粘连或肌腱痉挛,使关节活动范围进一步缩小。关节周围有致密的韧带和疏松结缔组织等组成成分,在关节制动的情况下,韧带因受不到牵拉会自动缩短并失去弹性,疏松结缔组织则发生增生变性而成为致密的结缔组织,从而可造成挛缩。临床上常见预防挛缩比治疗挛缩容易得多也重要得多。在康复治疗中,首先要保持良好的肢位并保持关节的正常活动度。此法可分主动和被动关节活动训练。 1.牵张方法:牵张法适用于肌张力增高和痉挛肌群,张力低下者忌用。由于纤维组织具有粘滞弹性,当组织被牵张时,牵张应力逐渐增大,使组织延长;如维