体温调节中枢

- 格式:doc

- 大小:36.00 KB

- 文档页数:2

发热第一节概述体温的中枢调节以调定点学说来解释。

发热的概念:指由于致热原的作用使体温调定点上移而引起的调节性体温升高(超过0.5℃)。

过热的概念:调定点未发生移动,而是由于体温调节障碍或散热障碍及产热器官功能异常等导致的被动性体温升高。

第二节病因和发病机制一、发热激活物概念:能激活产内生致热原细胞产生和释放内生致热原的物质。

种类:(一)外致热原1.细菌:革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、分枝杆菌2.病毒3.真菌4.螺旋体5.疟原虫(二)体内产物1.抗原抗体复合物2.类固醇3.体内组织的大量破坏二、内生致热原概念:产内生致热原细胞在发热激活物的作用下,产生和释放的能引起体温升高的物质。

(一)内生致热原的种类1.白细胞介素-12.肿瘤坏死因子3.干扰素4.白细胞介素-65.巨噬细胞炎症蛋白-1(二)内生致热原的产生和释放EP产生的过程:产EP细胞的激活、EP的产生和释放产EP细胞种类:单核细胞、巨噬细胞、肿瘤细胞等产内生致热原的活化方式:1.Toll样受体(TLR)介导的细胞活化LPS和LPS结合蛋白结合---LBP转移LPS给sCD14形成复合物---复合物与单核巨噬细胞的表面受体CD14结合---作用于TLR---TLR激活NF-κB---启动细胞因子表达产生致热原。

2.T细胞受体介导的T淋巴细胞活化途径三、发热时的体温调节机制(一)体温调节中枢分为正调节中枢和负调节中枢。

正调节中枢包括视前区-下丘脑前部(POAH),内含有温度敏感神经元。

通过正调节介质使体温升高。

负调节中枢包括中杏仁核(MAN)和腹中隔(VSA)。

通过负体温调节介质使体温下降。

(二)致热信号传入中枢的途径1.EP通过血脑屏障转运入脑2.EP通过终版血管器作用于体温调节中枢(三)发热中枢调节介质1.正调节介质(1)前列腺素E(2)环磷酸腺苷cAMP(3)中枢Na+/Ca2+比值(4)促肾上腺皮质激素释放激素(5)一氧化氮2.负调节介质(1)精氨酸加压素(2)黑素细胞刺激素(3)膜联蛋白A1(4)白细胞介素-10(四)发热时体温调节的方式及发热的时相发热机制:发热激活物作用于产EP细胞---引起EP的产生和释放---EP经血液循环到POAH 或OVLT附近---引起中枢介质的释放---中枢介质作用于神经元使调定点上移---体温升高---负调节介质产生---抑制调定点和体温的上升发热的三个时相:1.体温上升期特点:正调节占优势,调定点上移,减少散热,增加产热,导致体温升高。

体液调节与神经调节的关系第1课时体液调节与神经调节的比较和体温调节[学习目标] 1.举例说明体液调节除激素外,其他体液成分也参与稳态调节。

2.概括比较体液调节和神经调节的特点。

3.以体温调节为例,概括神经调节和体液调节的关系。

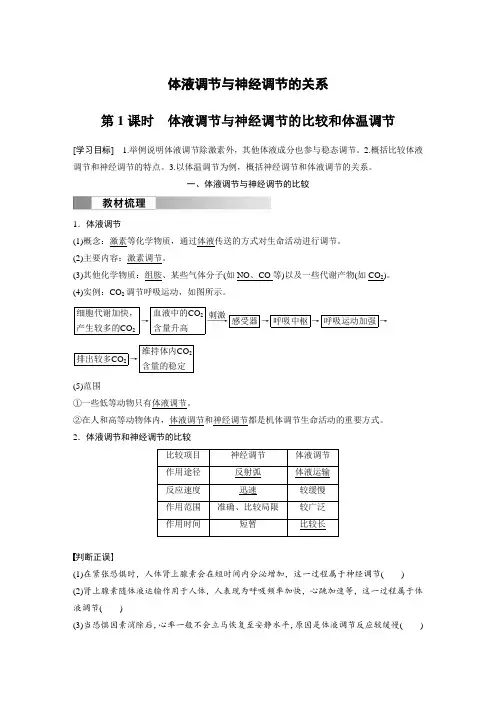

一、体液调节与神经调节的比较1.体液调节(1)概念:激素等化学物质,通过体液传送的方式对生命活动进行调节。

(2)主要内容:激素调节。

(3)其他化学物质:组胺、某些气体分子(如NO、CO等)以及一些代谢产物(如CO2)。

(4)实例:CO2调节呼吸运动,如图所示。

细胞代谢加快,产生较多的CO2→血液中的CO2含量升高――→刺激感受器→呼吸中枢→呼吸运动加强→排出较多CO2→维持体内CO2含量的稳定(5)范围①一些低等动物只有体液调节。

②在人和高等动物体内,体液调节和神经调节都是机体调节生命活动的重要方式。

2.体液调节和神经调节的比较比较项目神经调节体液调节作用途径反射弧体液运输反应速度迅速较缓慢作用范围准确、比较局限较广泛作用时间短暂比较长判断正误(1)在紧张恐惧时,人体肾上腺素会在短时间内分泌增加,这一过程属于神经调节()(2)肾上腺素随体液运输作用于人体,人表现为呼吸频率加快,心跳加速等,这一过程属于体液调节()(3)当恐惧因素消除后,心率一般不会立马恢复至安静水平,原因是体液调节反应较缓慢()(4)体液调节作用范围较广泛、作用时间较短()答案(1)√(2)√(3)×(4)×特别提醒①神经调节反应速度迅速的原因:主要以电信号的形式进行传导,信号直达效应器。

体液调节反应速度较缓慢的原因:激素分泌出来需要通过体液运输。

②神经调节作用范围准确、较局限的原因:由效应器决定,且神经元分布固定;体液调节作用范围较广泛的原因:有相应受体的细胞都可受调控。

③神经调节作用时间短暂的原因:神经递质作用后立即被分解或被转移走;体液调节作用时间比较长的原因:激素被靶细胞接受后被灭活;但是由于激素随血液运到全身,血液中的激素活性可保持一段时间。

体温调节的主要中枢下丘脑体温调节中枢的某些对体温变化起调节作用的神经结构。

约在100年前就有人报告,局部损毁狗的下丘脑会引起体温升高。

本世纪40年代,神经生理学家曾以定向刺激法和局部毁损法证明下丘脑前部为散热在枢,后外侧部为产热中枢。

60年代后,先后发现中存在对温度敏感的神经元,特别是在下丘脑的视前区和前部对温热刺激敏感的热敏神经元的反应最灵敏。

温热刺激该部位时引起散热反应,以冷刺激时结果相反。

为了解释正常人的体温能维持37℃左右,生理学上采用体温中枢的学说,来解释下丘脑的中枢是怎样实现对体温调节的。

该学说认为,体温调节类似恒温器的调节机制。

恒温动物有一确定的调定点数值(如人类为37℃),如果体温偏离这个数值,则通过反馈系统将信息送回调节中枢,对产热或散热活动加以调节,以维持体温的恒定。

体温调节的调定点学说可帮助人们理解一些病理现象和药物作用机理。

如感染性发热初期的寒颤现象,按调定点学说可解释为感觉性发热是下丘脑神经原受到热源的作用,从而提高了调定点数值之故。

如果调定点由37℃上升到38℃,则体温在37℃时就会出现产热过程加强和散热过程减弱的种种表现,如寒颤、竖毛、皮肤血管收缩等等,直到体温升高到38℃以上才会发生散热反应。

这样体温也就稳定在38℃左右。

致热源的致热作用,可能通过前列腺素对细胞作用这一中间环节。

能抑制前列腺素的合成,阴断致热源的作用,使调定点降回到37℃,因此起到退热作用。

但对感染性发热的根本治疗,仍应是消灭释放致热源的病菌。

(一)体温调节中枢的部位根据对多种恒温动物脑的实验证明:切除大脑皮层及部分皮层下结构后,只要保持下丘脑及其以下的神经结构完整,动物虽然在行为上可能出现一些缺欠,但仍具有维持恒定体温的能力。

如进一步破坏下丘脑,则动物不再能维持相对恒定的体温。

以上实验说明,调节体温的主要中枢位于下丘脑。

一般认为它应包括视前区——下丘脑前部和下丘脑后部。

已如前述,在视前区——下丘脑前部存在着较多的热敏神经元和少数冷敏神经元。

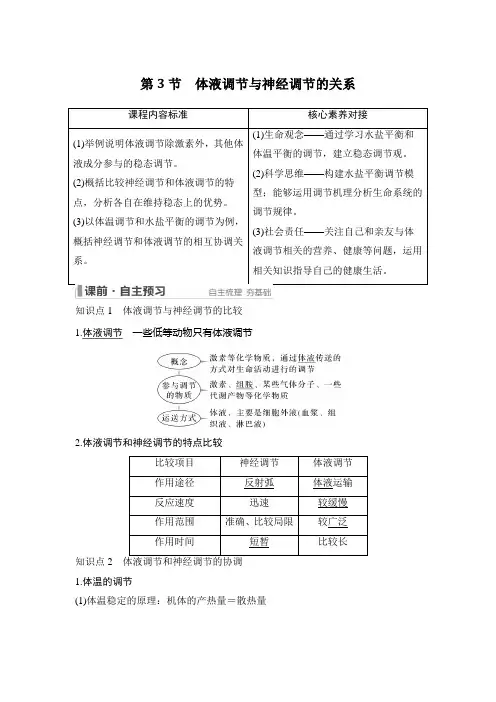

第3节体液调节与神经调节的关系课程内容标准核心素养对接(1)举例说明体液调节除激素外,其他体液成分参与的稳态调节。

(2)概括比较神经调节和体液调节的特点,分析各自在维持稳态上的优势。

(3)以体温调节和水盐平衡的调节为例,概括神经调节和体液调节的相互协调关系。

(1)生命观念——通过学习水盐平衡和体温平衡的调节,建立稳态调节观。

(2)科学思维——构建水盐平衡调节模型;能够运用调节机理分析生命系统的调节规律。

(3)社会责任——关注自己和亲友与体液调节相关的营养、健康等问题,运用相关知识指导自己的健康生活。

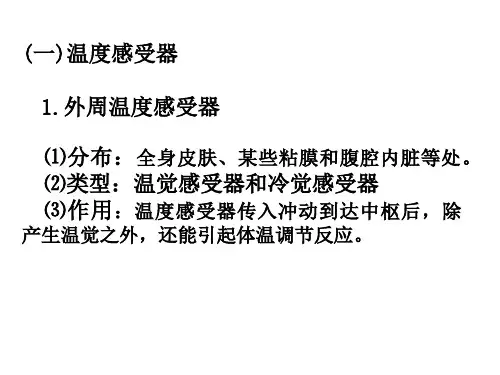

知识点1体液调节与神经调节的比较1.体液调节一些低等动物只有体液调节2.体液调节和神经调节的特点比较比较项目神经调节体液调节作用途径反射弧体液运输反应速度迅速较缓慢作用范围准确、比较局限较广泛作用时间短暂比较长知识点21.体温的调节(1)体温稳定的原理:机体的产热量=散热量(2)体温调节过程①体温调节中枢:下丘脑。

②温度感受器:包括冷觉感受器和热觉感受器。

③调节途径体温调节是由神经调节和体液调节共同实现的。

2.水和无机盐平衡的调节(1)水和无机盐的摄入和排出(2)水盐平衡调节中枢:下丘脑。

(3)水盐平衡调节过程(4)血钠平衡调节①相关激素:肾上腺皮质分泌的醛固酮。

②作用效果:促进肾小管和集合管对Na+的重吸收。

3.体液调节和神经调节的关系一方面,不少内分泌腺直接或间接地受中枢神经系统的调节,在这种情况下,体液调节可以看作神经调节的一个环节。

另一方面,内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能。

(1)某些低等动物只有体液调节,没有神经调节。

(√)(2)组胺等化学物质对机体的调节都属于激素调节。

(×)(3)体温感觉中枢与体温调节中枢都在下丘脑。

(×)(4)经测量某人体温在24小时内都处于39 ℃,由此可判断此人的产热量大于散热量。

(×)(5)出汗可使血浆渗透压降低。

(×)(6)血钠升高时,肾上腺髓质分泌降低,血液中醛固酮减少。

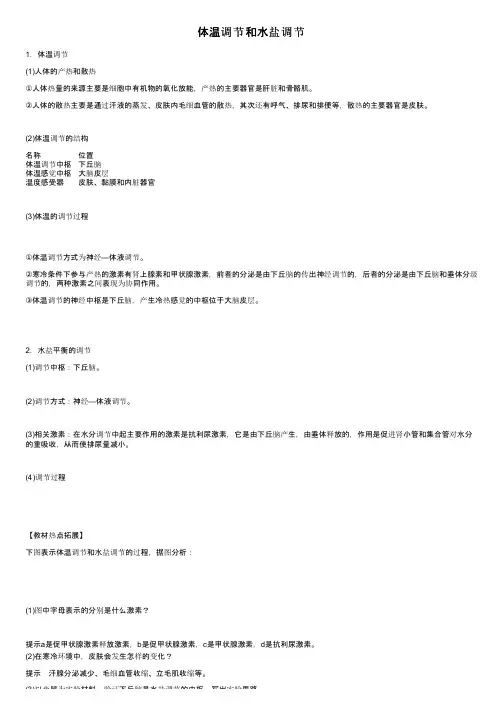

体温调节和水盐调节1.体温调节(1)人体的产热和散热①人体热量的来源主要是细胞中有机物的氧化放能,产热的主要器官是肝脏和骨骼肌。

②人体的散热主要是通过汗液的蒸发、皮肤内毛细血管的散热,其次还有呼气、排尿和排便等,散热的主要器官是皮肤。

(2)体温调节的结构名称位置体温调节中枢下丘脑体温感觉中枢大脑皮层温度感受器皮肤、黏膜和内脏器官(3)体温的调节过程①体温调节方式为神经—体液调节。

②寒冷条件下参与产热的激素有肾上腺素和甲状腺激素,前者的分泌是由下丘脑的传出神经调节的,后者的分泌是由下丘脑和垂体分级调节的,两种激素之间表现为协同作用。

③体温调节的神经中枢是下丘脑,产生冷热感觉的中枢位于大脑皮层。

2.水盐平衡的调节(1)调节中枢:下丘脑。

(2)调节方式:神经—体液调节。

(3)相关激素:在水分调节中起主要作用的激素是抗利尿激素,它是由下丘脑产生,由垂体释放的,作用是促进肾小管和集合管对水分的重吸收,从而使排尿量减小。

(4)调节过程【教材热点拓展】下图表示体温调节和水盐调节的过程,据图分析:(1)图中字母表示的分别是什么激素?提示a是促甲状腺激素释放激素,b是促甲状腺激素,c是甲状腺激素,d是抗利尿激素。

(2)在寒冷环境中,皮肤会发生怎样的变化?提示 汗腺分泌减少、毛细血管收缩、立毛肌收缩等。

(3)以小鼠为实验材料,验证下丘脑是水盐调节的中枢。

写出实验思路。

(3)以小鼠为实验材料,验证下丘脑是水盐调节的中枢。

写出实验思路。

提示 将小鼠分为实验组与对照组两组,实验组破坏下丘脑,对照组不作处理,两组供给相同的水量,测定各自的尿量。

(2017·全国Ⅱ,30)将室温(25 ℃)饲养的某种体温为37 ℃的哺乳动物(动物甲)随机分为两组,一组放入41 ℃环境中1 h(实验组),另一组仍置于室温环境中(对照组)。

期间连续观察并记录这两组动物的相关行为。

结果:实验初期,实验组动物的静卧行为明显减少,焦虑不安行为明显增加,回答下列问题:(1)实验中,实验组动物皮肤的毛细血管会________,汗液分泌会________,从而起到调节体温的作用。

调定点

调定点理论认为体温调节类似于恒温器的调节,在体温调节中枢内有一个调定点,体温调节机构围绕着这个调定点来调控体温。

体温调定点机制是人体的一个调节机制。

人体最重要的体温调节中枢位于下丘脑。

恒温动物下丘脑中存在调定点机制,即体温调节类似恒温器的调节机制。

恒温动物有一确定的调体温定点的数值(如37摄氏度),如果体温偏离这个数值,则通过反馈系统将信息送回下丘脑体温调节中枢。

下丘脑体温调节中枢整合来自外周和体核的温度感受器的信息,将这些信息与调定点比较,相应地调节散热机制或产热机制,维持体温的恒定。

体温调定点不是一成不变的,相反,体温的变化恰恰是根据体温调定点而改变的。

发热时,首先是中枢感受器感受到刺激,从而导致体温调定点上升,然后机体的代谢增加以达到体温调定点。

例如,一个人感染高烧39℃,他的体温调定点先达到39度,随之机体也达到39度,因为机体这个精密的仪器认为,这个39度时候的代谢刚好能达到清除感染或者坏死物的最佳状态。

如果发热消退,体温调定点也回到37.3。

神经调节对体温的影响体温是人体内部稳定的一个重要指标,它受到神经调节的影响。

神经系统通过自主神经系统、体温感受器、体温调节中枢等组成的复杂机制,对人体体温进行调节和保持。

本文将探讨神经调节对体温的影响。

一、自主神经系统与体温调节自主神经系统是神经调节体温的关键组成部分。

它由交感神经系统和副交感神经系统组成。

交感神经系统主要负责调节体温的上升,而副交感神经系统则主要负责调节体温的下降。

交感神经系统在体温调节过程中通过释放肾上腺素等神经递质,在体表血管收缩、汗腺分泌减少等途径上升体温。

相反,副交感神经系统释放乙酰胆碱等神经递质,使体表血管扩张、汗腺分泌增加等途径降低体温。

自主神经系统对体温的调节作用是一个相对平衡的过程。

二、体温感受器的作用体温感受器位于皮肤、脑脊液、消化系统等处,是体温调节的重要感受器官。

它能够感知体温的变化,并向体温调节中枢传递这些信息。

当体温升高或降低时,体温感受器会发出相应的信号,从而启动体温调节机制。

这些信号通过神经纤维传递至体温调节中枢,引发相应的体温调节反应。

三、体温调节中枢的功能体温调节中枢位于大脑的下丘脑,是神经调节体温的主要结构。

它接收来自体温感受器的信号,并作出相应的反应。

当体温升高时,体温调节中枢会通过神经纤维传递指令,使血管收缩、汗腺分泌减少,从而降低体温。

当体温降低时,体温调节中枢则会使血管扩张、汗腺分泌增加,以提高体温。

体温调节中枢通过与交感神经系统和副交感神经系统紧密配合,实现体温的稳定。

四、周围神经系统对体温的调节除了自主神经系统和体温调节中枢外,周围神经系统也对体温的调节起到重要作用。

一些研究发现,神经递质、神经肽等物质通过其作用于体温调节中枢或其他相关结构,能够影响体温调节的过程。

例如,一些神经递质具有调节副交感神经系统作用的能力,从而影响体温的下降。

此外,神经肽如神经生长因子等也与体温调节密切相关。

综上所述,神经调节对体温的影响是一个复杂的过程。

输液退烧的原理输液退烧的原理主要是通过双向调节体温中枢来实现的。

体温中枢位于脑下垂体的周围,是控制体温升降的重要调节中心。

当身体受到外界刺激或内部病理状态引起发热时,体温中枢被激活,体温上升。

输液退烧的基本原理是通过向体内输入液体,调节体液平衡,从而影响体温中枢的调节功能,降低体温。

输液退烧的主要机制包括以下几个方面:1. 增加体液容量:输液可以增加机体的血容量,从而提高体温传递效率。

因为当血液循环量足够时,血流速度会加快,热量可快速从局部向全身散发,降低体温。

2. 扩张血管:输液中加入了一定浓度的溶液,如盐水等,其渗透压比人体细胞内液高,通过渗透作用可增加血浆量,使血管扩张,血管扩张能够提高体表血管的散热效果,通过散热来降低体温。

3. 促进尿液排泄:输液可以增加尿液产量,加速热能的排出。

尿液中含有大量的水分,通过排尿,可以将体内过多的热量带走,从而有助于降低体温。

4. 促进药物吸收和代谢:输液可以将退烧药物直接输送到血液中,加快其吸收和代谢。

例如,解热镇痛药物,如布洛芬等,通过输液途径给予,可以迅速进入血液循环,发挥退烧作用。

5. 维持电解质平衡:输液中的溶液可以补充体内缺失的水分和电解质,保持电解质的平衡。

因为体温升高时,身体出汗增多,容易导致电解质的流失。

输液中的含有适量的氯化钠、葡萄糖等成分,能够补充电解质,维持机体的正常代谢功能。

需要注意的是,输液退烧虽然可以帮助降低体温,但并不能消除病因。

退烧只是一种对症治疗,治标不治本。

在实际应用中,还需要根据不同的病因和病情,选用合适的退烧药物和控制感染等方法,全面治疗疾病,恢复机体的正常状态。

此外,输液退烧并非适用于所有的退烧情况。

在一些非感染性发热的情况下,如中暑、高温中的过度劳累等,输液退烧可能并不能发挥明显的疗效。

因此,在选择退烧方法时还需要综合考虑病情,对症治疗。

体温调节的机制与调节方法身体的体温在健康的状态下是相对稳定的。

但是如果体温波动较大,就会给身体健康造成危害。

因此,如何保持体温的稳定就显得尤为重要。

本文将介绍人体体温调节的机制与调节方法。

一、人体体温调节的机制人体能够保持稳定的体温,是因为身体在体温升高或降低时会启动相应的调节机制。

这一机制由偏暖中枢、偏寒中枢、体温传感器、血管和汗腺等多个部分组成。

1. 偏暖中枢:位于下丘脑的前庭下核,是体温调节的主要中枢之一。

当体温下降时,偏暖中枢会刺激身体释放新陈代谢产生的热量,使体温升高。

2. 偏寒中枢:位于下丘脑的髓束周围区,是对体温降低的响应器官。

当体温升高时,偏寒中枢会刺激身体排汗,以散发体内多余的热量,使体温下降。

3. 体温传感器:分布于身体的许多部位,能够检测身体的温度变化。

当体温变化时,体温传感器会将刺激信号发给偏暖中枢或偏寒中枢,以便身体对体温进行调节。

4. 血管:主要作用是通过扩张或收缩来控制身体的热量散发。

当体温升高时,血管会扩张,增加排热量;当体温下降时,血管会收缩,减少热量流失。

5. 汗腺:与血管一样,也是通过排出体内的水分来控制体温。

当体温升高时,汗腺会分泌大量的汗液,以散发体内热量;当体温过低时,汗腺分泌的汗液会减少。

二、体温调节的方法由于人体在面对不同的温度变化时,需要很快地启动相应的调节机制,因此体温调节的方法并不相同。

以下是体温调节的几种方法:1. 穿着合适的衣服和鞋子:寒冷的天气里,穿戴厚衣服可以有效地保持身体的温度不过低,同时还能减少受凉感冒的风险。

夏天,则应穿轻薄透气的衣服,以便体内热量能够散发出来。

2. 吃辣和热性食品:辣和热性食品能够增加身体的代谢率,使身体自发地产生热量。

但是,这种方法并不适合所有人,特别是那些有胃肠和心脏问题的人,因为它可能增加这些部位的负担。

3. 运动:运动可以帮助身体发热,并促进汗腺的排汗,从而散发体内多余的热量。

但是需要注意的是,运动的时间、区域、温度等都需要控制好,以免造成身体的不适。

体温调节中枢

根据体温调节中枢定位问题的早期研究,认为调节体温的主要中枢在下丘

脑:视交叉后方的下丘脑较靠前侧的区域主要是促进散热,较靠后侧的区域主要

是促进产热,这两个区域之间保持着交互抑制的关系,使体温维持相对恒定。最

近一些实验证明,上述各神经结构的活动都受视前区—下丘脑(preoptic anterior

hypothalamus,POAH)一些细胞群的控制。POAH构成了下丘脑体温调节中枢

中起整合作用的部分。

下丘脑的某些对体温变化起调节作用的神经结构。约在100年前就有人报

告,局部损毁狗的下丘脑会引起体温升高。本世纪40年代,神经生理学家曾以

定向刺激法和局部毁损法证明下丘脑前部为散热在枢,后外侧部为产热中枢。60

年代后,先后发现中枢神经系统中存在对温度敏感的神经元,特别是在下丘脑的

视前区和前部对温热刺激敏感的热敏神经元的反应最灵敏。温热刺激该部位时引

起散热反应,以冷刺激时结果相反。为了解释正常人的体温能维持37℃左右,

生理学上采用体温中枢的调定点学说,来解释下丘脑的体温调节中枢是怎样实现

对体温调节的。该学说认为,体温调节类似恒温器的调节机制。恒温动物有一确

定的调定点数值(如人类为37℃),如果体温偏离这个数值,则通过反馈系统将

信息送回调节中枢,对产热或散热活动加以调节,以维持体温的恒定。

体温调节的调定点学说可帮助人们理解一些病理现象和药物作用机理。如感

染性发热初期的寒颤现象,按调定点学说可解释为感觉性发热是下丘脑神经原受

到热源的作用,从而提高了调定点数值之故。如果调定点由37℃上升到38℃,

则体温在37℃时就会出现产热过程加强和散热过程减弱的种种表现,如寒颤、

竖毛、皮肤血管收缩等等,直到体温升高到38℃以上才会发生散热反应。这样

体温也就稳定在38℃左右。致热源的致热作用,可能通过前列腺素对细胞作用

这一中间环节。阿司匹林能抑制前列腺素的合成,阴断致热源的作用,使调定点

降回到37℃,因此起到退热作用。但对感染性发热的根本治疗,仍应是消灭释

放致热源的病菌。

(一)体温调节中枢的部位

根据对多种恒温动物脑的实验证明:切除大脑皮层及部分皮层下结构后,只

要保持下丘脑及其以下的神经结构完整,动物虽然在行为上可能出现一些缺欠,

但仍具有维持恒定体温的能力。如进一步破坏下丘脑,则动物不再能维持相对恒

定的体温。以上实验说明,调节体温的主要中枢位于下丘脑。一般认为它应包括

视前区——下丘脑前部和下丘脑后部。已如前述,在视前区——下丘脑前部存在

着较多的热敏神经元和少数冷敏神经元。实验还证明产热和散热的反应均可由刺

激此区而引起:当这一部位加温时,热敏神经元兴奋,促进散热反应;如使其冷

却时,冷敏神经元兴奋,促进产热反应。如果以上述温度刺激下丘脑后部,效果

不显著,以电刺激下丘脑后部则能使骨骼肌紧张性增强,增加产热。因此,现在

认为视前区——下丘脑前部接受温度刺激后,把信息传到下丘脑后部进行整合,

调节产热和散热的过程,使体温保持相对稳定。

(二)调定点学说

关于体温调节的机制,即如何把体温维持在37℃这一水平上,一般用调定

点学说来解释。这个学说认为,人和高等恒温动物的体温类似恒温器的调节。调

定点的作用相当于恒温箱的调定器,是调节温度的基准。下丘脑前部视前区的温

敏神经元与冷敏神经元起着调定点的作用。这两类神经元活动的强度依下丘脑温

度的高低而改变,其变化的特点,呈钟形曲线,如图9-6所示。这两条曲线的交

叉点,就是已经调试完毕的体温基准点,简称调定点。正常人此点温度定为37℃。

若流经此处血液的温度超过37℃时,温敏神经元放电频率增加,引起散热过程

加强,产热过程减弱;如流经此处的血温不足37℃时,则引起相反的变化。皮

肤温度感受器的传入信息,通过中枢整合作用,也可影响调定点的活动。

在正常情况下,调定点的变动范围很窄,但也可因生理活动或病理反应发生

一定的改变。如细菌感染导致发热,致热原可使温敏和冷敏两类神经元活动改变,

调定点上移(如38℃)。调定点上移后,产热与散热过程将在较高的水平(38℃)

上达到平衡。解热镇痛药的作用机制,就是使调定点下降,从而使体温恢复到正

常水平。