1目的

通过调查分析事故,找出事故发生的原因,处理事故责任者,教育相关人员,采取措施加以控制,防止事故再发生。

2围

适用于公司发生经营、生产、安全、环保、设备、保卫等方面事故的调查处理。

3定义

3.1人身伤亡事故:指员工在工作过程中发生的人身伤害或死亡的事故。

3.2火灾爆炸事故:是厂区生产、检修或运输过程中发生失控着火或爆炸的事故。

3.3污染事故:在生产活动过程中对周边环境造成污染的事故。

3.4财产损失事故:因管理不当、工作失误、职责缺失,导致财产、质量、产量损失的事故。

3.5交通事故:人员在上下班途中发生机动车辆事故。

3.6虚惊事故:由于设备和人为差错等诱发因素造成的事故,但由于人或其它保护装置等原因,未造成职工伤亡或财产损失的事故。

3.7四不放过:事故原因不查清不放过,事故责任者不受到处理不放过,相关人员没受到教育不放过,安全防措施未落实不放过。

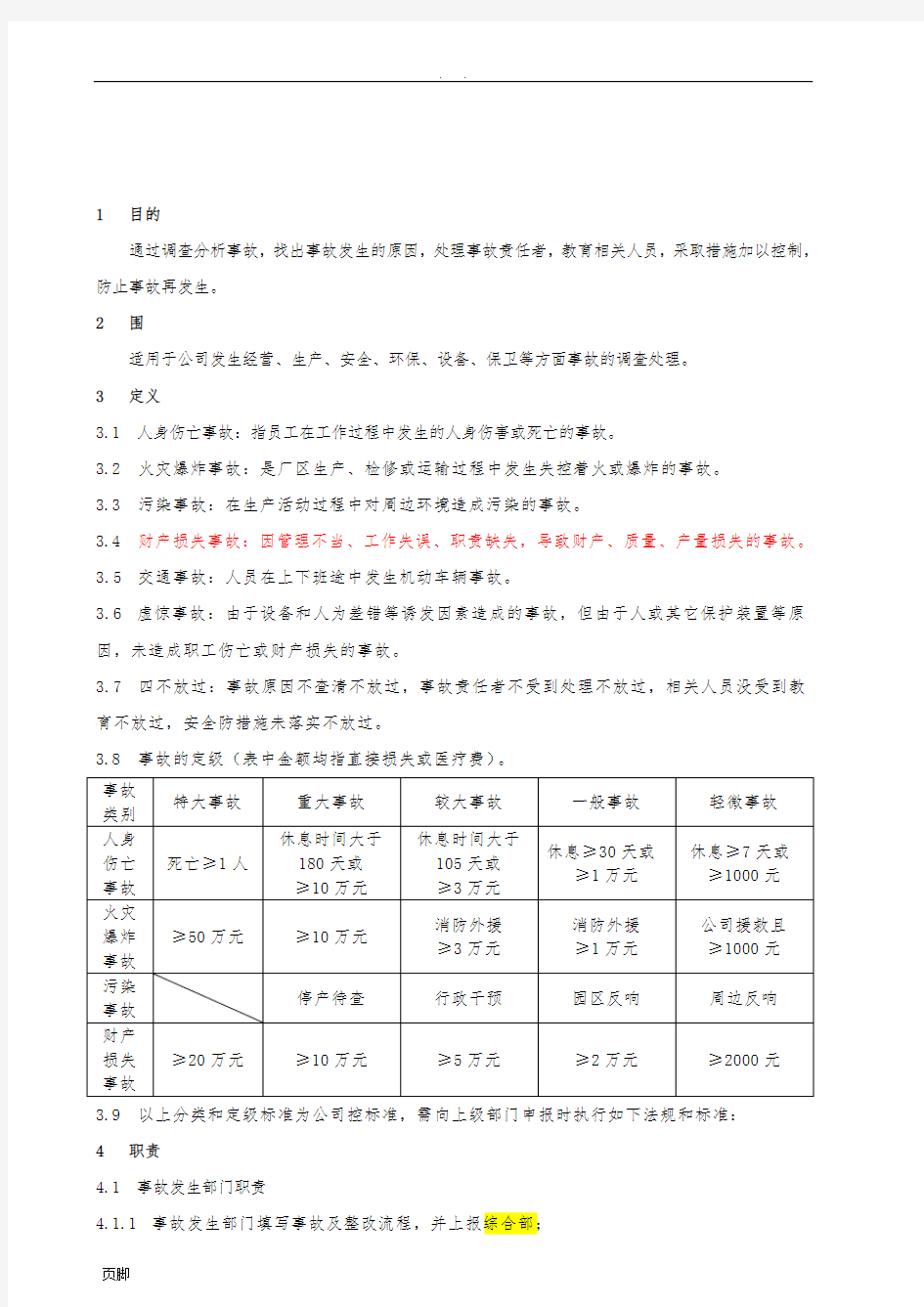

3.8事故的定级(表中金额均指直接损失或医疗费)。

3.9以上分类和定级标准为公司控标准,需向上级部门申报时执行如下法规和标准:

4职责

4.1事故发生部门职责

4.1.1事故发生部门填写事故及整改流程,并上报综合部;

4.1.2协助综合部对事故进行调查;

4.1.3针对事故原因,提出整改和整改措施;

4.1.4对整改和整改措施进行确认并对实施的过程和结果进行跟踪和验证。

4.2综合部职责

4.2.1主持对事故进行调查和分析;

4.2.2确认事故造成经济损失的金额和影响程度(财务部协助);

4.2.3对事故进行等级判定、责任区分和处理拟订;

4.2.4对预防事故再次发生提出的纠正措施进行审核、批准并追踪检查落实情况。

4.3综合部:负责各类事故的统计,并协调或监督各类事故的调查报告和处理工作,确保该程序的有效运行。

5工作流程图

无

6程序

6.1事故报告

6.1.1任何部门任何人都有义务和责任在紧急事件发生时及时向公司有关部门报告,并采取恰当补救措施避免事件扩大。

6.1.2紧急事件报告按下表所列时限报告相应受理部门(报告):

6.1.3对6.1.2所规定事件,事故受理部门应立即做出响应,并指导部门采取适当措施,以降低事故危害。

6.2响应

6.2.1一般及轻微事故、虚惊事件由事故发生部门自行受理,主持调查取证、处理并落实整改措施,执行以下规定:

6.2.1.1有关人员报告至部门主管/行政部;

6.2.1.2发生部门应立即组织应急处置和自救,以挽回损失或避免损失继续扩大;

6.2.1.3事故发生后应将“责任事故处理单”交至综合部;

6.2.1.4综合部/品质中心/研发中心视情况决定是否开展事故调查;

6.2.2较大及以上事故由管理中心受理,并主持调查取证、处理并落实整改措施。

6.3事故处理流程

6.3.1事故调查分析和处理

6.3.1.1事故发生时,责任部门应及时上报,并在2日填写好“责任事故处理单”,上报综合部;

6.3.1.2事故受理部门接到报告后,及时对事故进行现场调查,公司其它相关部门应协助调查;根据调查事实在5日填写“责任事故处理单”;

6.3.1.3对于较大以上事故,事故受理部门应组织召开事故分析会,由事故责任部门人员、综合部、员工代表等相关部门和人员参加,对“责任事故处理单”的调查事实进行确认,并分析事故发生的原因和讨论预防事故再发生的对策等;

6.3.1.4“责任事故处理单”确认事故损失金额和影响程度由受理部门进行核实,无法及时、准确核算的可进行预估;

6.3.1.5事故受理部门按损失确定事故的等级,并拟订责任人或责任领导处分意见;

6.3.1.6凡属客观原因且不可预防的重大事故,经事故受理部门核实,总经理批准后,仅作报告、分析、改善,不作责任追究;

6.3.1.7对责任分配持不同意见时,由当事人报公司安委会做最终裁决;

6.3.1.8一般及以下事故在应7天完成处理,重大及较大事故在30天完成处理。

6.4事故纠正和纠正措施

6.4.1事故责任车间/部门应做纠正,并制定书面纠正措施,由事故受理部门进行确认;

6.4.2事故责任车间/部门实施纠正和纠正措施并进行记录;

6.4.3事故受理部门对纠正和纠正措施的实施进行跟踪和验证;

6.4.4将“责任事故处理单”等记录由管理中心归档保存;

6.4.5事故调查的结果应及时与相关部门和员工代表进行沟通。

6.5事故的处分标准

6.5.1如发生事故不及时报告的,按执行双倍处罚;

6.5.2特大事故,经济处罚由公司安委会研究决定;

6.5.3对事故责任人的考核规定

●事故总赔偿额度由事故受理部门确定,由事故的所有直接责任人按照责任进行分摊;

●属于生产、质量类事故的主管及以上管理人员应承担管理责任,责任额度不少于上款

总额度的60%;

●如发生特大事故的,主管及以上管理人员年底绩效考核减除20-50分。

7相关记录

7.1《事故申报处理表》

修改记录

检测报告管理程序 编写人: 日期:审核人: 日期:批准人:日期:

1.目的: 对检测报告的容、格式、编制、修改、签发、存档等过程进行控制,确保为客户提供准确、可靠的检测结果和客观而有效的检测报告。 2.围: 适用于本检测中心出具的检测报告的管理。 3.权责: 3.1…负责检测数据的记录、汇总、分析和检测报告的编制。 3.2…负责检测报告的审核。 3.3…批准检测报告的签发。 3.4…负责检测报告盖章、发放、副本(或拷贝)存档。 4.定义:无。 5.工作程序: 5.1对完成的每一次或每一系列检测项目要准确、清晰、明确和客观地出具检测报告, 在为部客户进行检测或与客户有书面协议的情况下,可以简化的方式报告结果,但有关信息可从本检测中心随时调用。 5.2检测报告的格式和容 5.2.1检测报告由封面、检测容、检测结果、检测结论及检验、审核、批准人签名等 组成。报告的格式、容应满足客户或检测方法中规定的要求,适用于所进行 的各种检测类型,尽量减小产生误解或误用的可能性,并且提供足够的信息, 这些信息通常是以下要求的容: 5.2.1.1标题:检测报告; 5.2.1.2本检测中心的名称和地址; 5.2.1.3检测报告的唯一性标识:在报告上编制编号和页码、以确保能够识别 证书的唯一性和完整性,并打印“以下空白”作为报告的结束语; 5.2.1.4客户的名称或地址:标明委托方单位的名称和地址; 5.2.1.5所用方法的标识:给出检测所依据的文件名和编号; 5.2.1.6检测样品的描述、状态和明确标识; 5.2.1.7日期:检测日期、有效日期,有必要时,给出抽样日期或委托/接收日 期; 5.2.1.8抽样计划和抽样程序的说明; 5.2.1.9检测结果:应按检测方法的要求给出结果(适用时,带有法定测量单 位); 5.2.1.10检测人、审核人、批准人的、职务、签字或等效标识;

检测结果质量控制程序 1 目的 为保证检测结果的准确可靠,全面检查实验室的检测能力,验证检测结果的准确性和可靠性,为管理者和 客户提供足够的信任度,特编制本程序。 2 范围 适用于中心内部的各项质量控制活动及参加外部的质量控制活动。 3 职责 3.1 技术负责人负责质量控制活动计划的审批,并组织质量控制计划的实施,对计划结果进行评审。 3.2 各检测室技术负责人负责质量控制计划的制定。 3.3 监督员负责检测过程的监督。 3.4 检测人员负责按要求实施质量控制计划。 4 工作程序 4.1 中心的质量控制计划包括内部质量控制和外部质量控制,根据有证标准物质的来源情况、检 测的特性和范围以及人员的多少来制定内部质量控制计划。 4.1.1 内部质量控制计划所采用的技术可包括,但不限于: (1)在日常分析检测过程中使用有证标准物质或次级标准物质进行结果核查; (2)由同一操作人员对保留样品进行重复检测; (3)由两个以上人员对保留样品进行重复检测; (4)使用不同分析方法(技术)或同一型号的不同仪器对同一样品进行检测等。 4.1.2 外部质量控制包括参加实验室间比对或能力验证。 4.2 编制的“质量控制计划”可包括两部分:一是内部质量控制计划,二是外部质量控制计划。 4.2.1 内部质量控制计划的内容可包括: (1)计划控制项目及控制方法; (2)控制频率/时间; (3)控制结果的记录方式; (4)计划评价的时间(时机); (5)控制结果的评价准则;

(6)控制实施责任人; (7)评审/评价栏。 4.2.2 外部质量控制计划(参加能力验证和实验室间比对) (1)比对实验项目,目的、发起单位、参加单位; (2)样品准备与分发、样品保管、运送要求; (3)比对的实验方法、依据; (4)进行比对的时间、频率; (5)比对结果的分析方法,可根据具体需要选择分析方法; (6)检测质量制定准则。 4.2.3 质量控制计划的制定 在技术负责人组织下,技术部根据监测的具体情况,专业范围、技术特点选择适宜的控制方法,制定年度的内部质量控制计划。外部控制计划由技术部组织相关技术人员进行编制. 4.2.4 质量控制计划的审批 质量控制计划由中心技术负责人审批后,由各检测室具体实施。 4.3 质量控制计划的实施 4.3.1 技术负责人组织人员实施内部质量控制计划,对相关项目结果质量进行控制,做好控制 记录,并对控制结果的数据分阶段进行分析评价,如果发现异常或出现某种不良趋势,应及时查找影响原因,根据原因分析,采取相应的预防措施或纠正措施。 4.3.2 技术部根据外部质量控制计划的要求,组织相关人员参加能力验证计划;负责联系、协 调各部门参加实验室间比对计划,并负责比对结果的分析评价,填写“比对、验证活动记录”。 4.3.3 对执行质量控制计划过程中出现的不符合或经分析认为可能存在的隐患,执行《不符合 检测工作控制程序》、《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》,采取相应的预防措施或纠正措施。 4.3.4 在控制过程中,可采用适当的统计技术,对一些项目进行连续或多次的控制,对其结果 进行分析,从中及时发现可能出现的变异性,检查其质量可否得到保证。 4.3.5 在实验室间比对活动中,若检测结果分析存在离散现象严重时,由技术负责人组织相关 人员,对该项目进行综合评价,找出影响结果的原因,按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。 4.4 质量控制计划实施的有效性评价 4.4.1 内审组组织相关人员就质量控制活动实施的有效性进行评审。经评价发现计划有不相适 应的部分,查明原因,并重新对控制计划进行调整,经中心技术负责人批准后实施。

质量事故报告处理制度 一、术语 1.1质量事故 凡不能通过简单返工、返修处理或进行让步接收,且所造成的经济损失超过1万元的质量问题即构成质量事故,如:抹灰大面积空鼓需返工、结构未达到规定强度要求需加固、重要大型设备基础未达到规定强度、承重梁板裂缝超过规范要求等。 1.2严重质量事故 出现下列情况之一的质量事故为严重质量事故: 1.2.1基础出现超过规范规定的不均匀沉陷,建筑物倾斜、偏移,结构开裂,主体结构强度严重不足; 1.2.2影响结构安全和建筑物使用年限或严重影响设备及相应系统的使用功能(如屋面大面积漏雨,隔热、隔声达不到设计要求)的质量事故; 1.2.3质量低劣达不到合格标准,需加固补强,且改变了建筑物的外形尺寸,造成永久性缺陷的质量事故; 1.2.4直接经济损失超过5万元,不满10万元的质量事故。 1.3重大质量事故 出现下列情况之一为重大质量事故: 1.3.1建筑物或构筑物的主要结构倒塌或报废; 1.3.2事故的直接经济损失超过10万元。

二、质量事故的调查、报告 2.1分公司所属项目质量事故调查、报告 2.1.1分公司所属项目出现质量事故,由项目施工员组织保护好现场,质量工程师做好记录、标识,于24小时内上报分公司质量部门,质量部门接到报告后及时报告分公司主管领导; 2.1.2分公司主管领导组织工程部门、技术部门、质量部门和项目经理、技术负责人、施工员、技术人员、质检人员到现场调查; 2.1.3调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生原因后提出《质量事故通知单》,发项目技术负责人1份、分公司工程部门、技术部门、质量部门各1份; 2.1.4调查分析后,由技术部门组织提出处置措施,明确返工或返修处置意见、完成时间,由分公司总工程师审批; 2.1.5经批准的处置措施由项目生产或机电经理组织实施,分公司工程部门派人对处置过程进行监督,质量部门派人按设计图纸、国家相应的规范、地方标准重新检验,验证合格后关闭。 2.2公司直管项目质量事故调查、报告 2.2.1在施工过程中,出现质量事故,由项目施工员组织保护好现场,质量工程师做好记录、标识,于24小时内上报公司质量保证部; 2.2.2质量保证部负责人组织公司项目工程部、科技部、机电管理部和项目经理、技术负责人、施工员、技术人员、质检人员到现场调查;

编写人: 日期: 审核人: 日期: 批准人:日期: 1.目的: 对检测报告的内容、格式、编制、修改、签发、存档等过程进行控制,确保为客户

提供准确、可靠的检测结果和客观而有效的检测报告。 2.范围: 适用于本检测中心出具的检测报告的管理。 3.权责: 3.1…负责检测数据的记录、汇总、分析和检测报告的编制。 3.2…负责检测报告的审核。 3.3…批准检测报告的签发。 3.4…负责检测报告盖章、发放、副本(或拷贝)存档。 4.定义:无。 5.工作程序: 5.1对完成的每一次或每一系列检测项目要准确、清晰、明确和客观地出具检测报告, 在为内部客户进行检测或与客户有书面协议的情况下,可以简化的方式报告结果,但有关信息可从本检测中心随时调用。 5.2检测报告的格式和内容 5.2.1检测报告由封面、检测内容、检测结果、检测结论及检验、审核、批准人签名 等组成。报告的格式、内容应满足客户或检测方法中规定的要求,适用于所 进行的各种检测类型,尽量减小产生误解或误用的可能性,并且提供足够的 信息,这些信息通常是以下要求的内容: 5.2.1.1标题:检测报告; 5.2.1.2本检测中心的名称和地址; 5.2.1.3检测报告的唯一性标识:在报告上编制编号和页码、以确保能够识别 证书的唯一性和完整性,并打印“以下空白”作为报告的结束语; 5.2.1.4客户的名称或地址:标明委托方单位的名称和地址; 5.2.1.5所用方法的标识:给出检测所依据的文件名和编号; 5.2.1.6检测样品的描述、状态和明确标识; 5.2.1.7日期:检测日期、有效日期,有必要时,给出抽样日期或委托/接收日 期; 5.2.1.8抽样计划和抽样程序的说明; 5.2.1.9检测结果:应按检测方法的要求给出结果(适用时,带有法定测量单 位); 5.2.1.10检测人、审核人、批准人的姓名、职务、签字或等效标识; 5.2.1.11需要时应注明检测结果仅对样品或批次有效及不得部分复印报告的 声明。 5.2.2当需要对检测结果做出解释时,检测报告中还应包括下列信息: 5.2.2.1对检测方法的偏离、增添或删节,以及特殊检测条件的说明,如环境 条件; 5.2.2.2根据检测方法中规定的技术要求给出符合或不符合的声明;

药品质量事故处理和报告管理制度 一医院不得购进、销售假劣药品。 二医院不得购进和销售未经药品监督管理部门批准的经营企业、生产企业的药品。 三验收人员不得误验,漏验造成假劣药品调剂室销售。 四在xx中不得养护管理不善造成药品变质、失效。 五以上情况因责任心不强,造成质量事故发生后,各岗位人员将发生事故的该品种批次的药品收回。 六质量管理员将发生问题的情况,及时填写“药品质量事故报告单”报质量管理小组。 七药房质量管理负责人对质量事故进行调查,了解并提出处理意见,必要时按照规定及时上报有关部门。 八医院重视发生的质量问题,xx事故原因,明确事故责任,并对药剂人员进行教育,针对性的指定政改防范措施。 九对发生的质量事故不得虚报隐瞒。如发现虚报瞒报者严肃处理,确保患者用药安全。 十凡发生重大质量事故者,要追查当事者及主管领导的责任,视情节轻重给予批评,扣发奖金或纪律处分。 注: ﹙一﹚质量事故分为一般事故和重大事故: 重大事故范围: 违规购进使用假劣药品,造成严重后果。 未严格执行质量验收制度,造成不合格药品上架。 使用药品出现差错或其他质量问题,并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。 一般质量事故范围:

违反进货程序购进药品,但未造成严重后果的。 保管、养护不当致使药品质量发生变化的。 ﹙二﹚质量事故的报告程序、时限 1 发生重大质量事故,造成严重后果,应在12小时内上报区食品药品监督管理局等相关部门。 2 应认真xx事故原因,并在7日内向区食品药品监督管理局等有关部门书面汇报。 3 一般质量事故应认真xx事故原因,及时处理。 4 发生事故后,应及时采取必要的控制补救措施。 5 处理事故时,应坚持事故原因不xx不放过原则,并制定整改防范措施。

BY/CX-29-2015 B/0 结果报告管理程序 (第B版) 程序控制状态:受控■非受控□ 受控章: 发放编号: 总页数: 6 页(含封面) 编制人: 审核人: 批准人: 上海XXXX检测技术服务有限公司 发布日期:2013年9月20日修改日期:/年/月/日实施日期:2013年9月20日

修改记录表

1.目的 确保本公司客观、准确、清晰、完整地出具检测报告,对报告的规范性、编制、应涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量控制。 2.范围 适用于本公司出具的各类检测报告的编制、核验、签发、修改等活动。 3.职责 3.1 技术负责人 3.1.1 负责组织对报告的定期检查。 3.2 授权签字人 3.2.1 负责终审和批准检测报告。 3.3 项目负责人 3.3.1 负责报告的二审。 3.4 另一名报告编制人 3.4.1 负责报告的一审。 3.5 报告编制人 3.5.1 负责报告的录入编制。 3.6 主要检测人员 3.6.1 负责及时、准确、完整地提供原始检测记录和其他相关信息。 3.7 各检测项目随同检测人员 3.7.1 负责校核原始数据。 3.8 实验室管理员 3.8.1 负责报告的发放、存档。 4. 工作程序 4.1 检测报告的信息内容 4.1.1 具体执行《质量手册》 5.10的要求。 4.2 检测报告输入信息(原始记录)审核 4.2.1 检测室设专人负责检测原始记录的审核工作,审核的主要内容包括:

4.2.1.1 检测工作是否按有关标准规范、方法等完成; 4.2.1.2 仪器设备使用是否匹配; 4.2.1.3 环境条件是否符合要求; 4.2.1.4 所得数据是否合理; 4.2.1.5 检测结论是否正确; 4.2.2 审核无误后签字确认。 4.3 报告的编制 4.3.1 报告编制人根据检测活动项目以及标准规范的规定及客户的要求确定适合的报告格式; 4.3.2 报告编制人依据原始记录编制报告;同时要做到以下几点: 4.3.2.1 检测报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明确。 4.3.2.2 报告内容必须涵盖必要的检测信息,符合标准规范、规程的要求及《质量手册》相应章节的要求,且与相应的原始记录保持一致。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关,或客户有要求,或不确定度影响到对结果符合性的判定时,报告中还需要包括不确定度的信息; 4.3.2.3 报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。 4.3.2.4 报告格式必须包含规定的封面、首页、内页、结尾页。必须有唯一性标识,包括唯一的报告编号(与样品编号一致)、页数/总页数。 4.3.3 若客户有要求特殊,可不出具检测报告,只提供检测结果汇总。 4.4 检测报告的审核、签发 4.4.1 打印好的报告由报告审核人员审核整个报告的内容及原始数据录入的准确性。最后由授权签字人批准。试验、计算、审核、签字人签字应在其授权领域范围内依次进行,不得越级、越权或代人签字。 4.4.2 经技术负责人批准的报告一式二份,一份由资料员存档,另外一份由样品管理员保存发放,并加盖检测专用章,报告发放需填写《报告发放回收登记表》。 4.4.3 若客户有特殊要求,可在检测结果汇总中加盖检测专用章。 4.4.4 若需以电话、传真或其它方式传送检测结果时,经技术负责人批准后传送并做好登

工程质量事故处理办法(试行) 第一章总则 第一条为了明确长临高速主体工程质量事故的划分,规范工程质量事故处理的程序、方法,根据交通运输部颁发的《公路工程质量管理办法》、《公路工程质量事故等级划分和报告制度》及其它工程质量事故管理的有关规定,结合本项目的特点制定本办法。 第二条质量事故处理实行“四不放过”原则:事故原因未查明不放过:事故责任人未处理不放过;整改措施未落实不放过;相关人员未受到教育不放过。 第三条长临高速各参建单位均须按照本办法的规定对建设工程中出现的工程质量事故进行处理。 第二章事故的划分 第四条工程质量事故是指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在施工过程及设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷或因构造物倒塌造成人身伤亡、财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。 第五条工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类,具体分类及分级标准按《公路工程质量事故等级划分和报告制度》(交通部1999年2月24日发布)中相关规定执行。 第三章事故的报告 第六条质量事件(事故)的发生及报告 (一)质量事故发生后,施工单位应迅速采取有效措施,防止事

故扩大,并保护事故现场。事发单位质量责任人第一时间赶到事故现场。 (二)监理单位认为发生了质量事故时,应书面向施工单位发出监理指令,施工单位应按指令要求执行。 (三)质量事故发生后,施工单位应立即通知监理单位,施工单位应立即填写质量事故报告单,以书面形式报告质量事故的详细情况和产生原因,上报监理单位,由监理单位立即通知长临公司,按照《公路工程质量事故等级划分和报告制度》的规定,一般质量事故需在3天内报企业上级主管部门及质量监督局,重大质量事故必须在2小时内速报山西省交通运输厅及质量监督局,并在12小时内报出《公路工程重大质量事故快报》。 第七条《工程质量事故报告》内容 (一)质量事故发生的时间、地点、工程项目名称及工程概况(建设、设计、施工、监理等单位名称); (二)质量事故状况的描述,包括分布状态及范围、发生事故的类型、缺陷程度及直接经济损失,是否造成人身伤亡及伤亡人员数量; (三)质量事故现场勘查笔录,事故现场证物照片、录像、质量事故的证据资料、质量事故的调查笔录; (四)质量事故的发展变化情况(是否已经稳定,是否需要采取临时应急防护措施等); (五)事故原因的初步判断; (六)事故涉及人员与主要责任者的情况等。 第四章事故的处理 第八条质量问题的处理

不良事件报告制度及处理程序 一、目的:明确医疗器械不良事件报告制度,加强医疗器械的监督管理,提高医疗器械使用安全和服务质量。 二、定义:医疗器械不良事件是指获准上市的、合格的医疗器械在正常使用情况下,发生的或可能发生的任何与医疗器械预期使用效果无关的有害事件。 三、适用范围:适用于各部门医疗器械不良事件报告方面的管理。 四、职能部门:质量管理部、经营部、零售连锁公司 五、报告及处理: 1、经营部应注意向医院及零售企业收集医疗器械不良事件情况,如有发生,应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况,并做好记录,迅速上报公司质量管理部。 2、零售连锁公司各门店应注意收集顾客反馈的医疗器械不良事件情况,若情况确实,应及时填表反馈。 3、各部门负责人应协助公司质量管理部,进一步了解医疗器械不良事件发生的情况。 4、质量管理部将经营部和零售连锁所收集的调查材料汇总后,及时向生产、经营单位反映,并按规定填写“医疗器械不良事件报告表”,及时报药品监督管理局。 5、对严重罕见的不良事件应随时报告,并建档保存。 一、质量否决制度 一、目的:为控制影响医疗器械质量的各种因素,消除发生质量问题的隐患,特制定本制度。 二、质量管理部是公司行使质量否决权的职能部门,它有权在下列情况下作出否决:

1、医疗器械供应单位,经审核或考察不具备生产、经营法定资格及相应质量保证条件,有权要求经营部门停止采购。 2、医疗器械销售对象,经审核不具备购进医疗器械法定资格的,有权要求经营部门停止销售和收回已售出的医疗器械。 3、来货验收中,对不符合公司《医疗器械验收制度》的医疗器械,有权拒收。 4、对养护检查中发现的不合格医疗器械,有权出具停售、封存通知,并决定对该医疗器械的退货、报损、销毁。 5、售出的医疗器械发现质量问题,有权要求经营部追回。 6、对不适应质量管理需要的设备、设施、仪器、用具,有权决定停止使用,并提出添置、改造、完善建议。 7、对不符合公司《首营企业审核制度》、《首营品种审核制度》的首营企业、首营品种,有权提出否决。 8、对经审批的首营企业在实际供货中质量保证能力差;对经审批的首营品种在经营中质量不稳定或不适应市场需要的,向经营部和总经理室提出终止关系,停止购进的否决意见。 9、有权对购进计划中质量保证差的企业或有质量问题的品种进行否决。 10、对医疗器械质量有影响的其他事项。 二、医疗器械购进管理制度 一、为保证购进医疗器械的质量和使用安全,杜绝不合格医疗器械进入本公司,特制定本制度。 二、经营部为医疗器械购进职能部门。 三、经营部根据市场和经营需要按年、月认真编制进货计划。 四、进货计划应以医疗器械质量为重要依据。编制计划应有质量管理部参加审核,协同把好进货质量关。 五、购进的医疗器械应符合以下基本条件: 1、合法企业所生产或经营的医疗器械; 2、应当符合医疗器械国家标准或医疗器械行业标准;

质量安全事故定义及管理控制程序 撰写人:___________ 部门:___________

质量安全事故定义及管理控制程序 1、目的: 建立质量安全事故与不良事件报告控制程序,规范公司质量安全事故处理流程,有效控制质量风险,最大限度减少事故发生率,对发现的问题及时采取措施,防止此类问题的再次发生。 2、适用范围: 本程序文件适用于对产品质量安全事故的所有出现方式处理。 3 、权责: 3.1产品质量安全事故第一发现者:发现事故立即采取报告及补救措施,并详细记录事故情况。 3.2事故发生部门主管:立即组织相关人员对产品事故的现场进行处理,防止事故蔓延,并调查事故发生原因,提出采取的补救措施。 3.3品管部主管:组织相关部门主管展开事故调查,并汇总意见,提出采取的补救措施,报送总经理。发生重大质理事故时,到现场参与抢救,对事故的处理结果进行确认。 3.4 业务部:质量问题的收集及客户意见的反馈,内外部相关方协调与沟通。 3.5 生产部:按照产品规格、货期生产加工,相关工艺及质量事故处置、改进活动。 第 2 页共 2 页

3.6 工程部:产品规格、标准制定,协助工艺改进及质量异常判定。 3.7 总经理:负责质理事故最终决策,发生重大质理事故时,到现场指挥抢险。 3.8 执行部门经理:组织实施事故处理。 3.9 现场品管员:对处理过程进行监督、检查。 4 、定义 4.1 质量安全事故:产品不能满足预期或规定的用途,存在潜在的质量隐患可能会造成经济损失或人员伤亡及其他损失的意外情况。 4.2 产品质量安全事故的定义与划分: 4.2.1 一般质量事故: (1)产品在交付后使用期内由于质量问题在一年内累计退货、换货数量达本批号产品的50%以下者; (2)产品流通前发生混淆、异物混入或其它质量问题; (3)产品生产中因质量问题,造成成品整批返工者; (4)一般质量事故应由品管部按月上报总经理; 4.2. 2 重大质量事故: (1)产品生产中因质量问题造成成品整批报废者; 第 2 页共 2 页

公司管理文件编号:SPR2009-0040 题目:不良事件报告处理程序 制(修)订人:制(修)订日期:2009-6-22 审核人:审核日期:2009-6-28 批准人:批准日期:2009-6-30 执行日期:2009-7-2 复印数: 4 复印序号:0040 分发部门:总经理办公室、储运部门、销售部门、质量管理部门 目的:及时发现产品不良事件,应收集、记录、调查、评定、处理、报告办法,确保该过程系统化、标准化、控制化,保证产品质量和客户的使用安全。适用范围:适用于本公司经营的所有产品。 责任者:总办、储运部、销售部、质管部对实施本程序负责。 程序: 一、公司按销售规定,对产品的质量进行跟踪考察,总办负责公司产品的不良事 件的管理工作,质管部协助执行。 二、销售部收到公司产品的不良事件,应尽量明确该产品有关信息,并尽快告知 质量管理部。 三、质量管理部应对本公司的产品的安全有效问题进行密切追踪,随时收集所有 可疑不良事件。 四、质量管理部对公司产品的不良事件,按照《产品不良事件登记表》记录。 五、质量管理部应按以下程序对公司产品的不良事件,予以调查、评定和处理。 1、应审查该批号品种进货记录及生产单位,必要时由质管部对产品进行复验。 2、必要时应会同相关部门对发生产品不良事件的单位或个人进行用户访问,认 真听取有关意见。 3、如果该产品不良事件属产品质量事故,则按质量事故处理。 4、应按规定,对产品的不良事件按季度向质管部报告,内容应包括:产品介绍、该产品生产单位及购进单位情况、使用说明书、对不良事件的跟踪随访情况、用户联系方式、给使用者的相关信息、事件发生可能的原因、补救措施和改进方案、本公司经营的同类产品名称、标识及临床应用情况。 六、公司应经常对本单位经营的产品出现的可疑不良事件和不良事件进行分析、评价,并采取积极手段或措施防止和减少不良事件的蔓延和再次发生。公司还

1.目的 通过对检测报告的管理,确保实验室准确、清晰、明确和客观地报告每一项检测或一系列的检测的结果,并符合检测方法中规定的要求。 2.适用范围 适用于检测报告的管理控制。 3.职责 质量负责人负责执行本程序; 检测人员负责检测报告的编制; 报告签发人员负责检测报告的签发和修改; 档案管理员负责检测报告的发放和副本的存档,以及报告的日常监督管理。 4.控制程序 4.1检测报告要求 对公司外部签发的检验报告的要求: 一般要求:本实验室检验报告的内容应包括客户需求的、为说明检测结果所需以及检测方法要求的全部信息。 特殊要求:当需对检测结果作出解释时,还应有特殊要求。当需对检测结果作出解释时,且含抽样结果在内的检测报告还应另有特殊要求。在客户允许的情况下可适当简化。 对公司内部签发的细菌检验报告的控制要求: 本实验室细菌检验报告的内容应包括公司需求的、为说明检测结果所需的全部信息,可适当简化。 4.2检测人员负责制定检测报告,每份检测报告应至少包括下列信息: a.标题(例如“检测报告”); b.实验室的名称和地址,进行检测的地点(如果与实验室的地

址不同); c.检测报告证书的唯一性标识(如系列号)和每一页上的标识, 以确保能够识别该页是属于检测报告的一部分,以及表明检 测报告结束的清晰标识; d.客户的名称和地址; e.所用方法的识别; f.检测物品的描述、状态和明确的标识; g.对结果的有效性和应用至关重要的检测物品的接收日期和进 行检测的日期; h.如与结果的有效性和应用相关时,实验室或其他机构所用的 抽样计划和程序的说明; i.检测的结果,适用时,带有测量单位; j.检测报告批准人的姓名、职务、签字或等效的标识; k.相关之处,结果仅与被检测物品有关的声明。 未经实验室书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。 4.3解释和说明 4.3.1当需对检测结果作出解释时,除4.1中所列的要求之外,检测报告中还应包括下列内容: a.对检测方法的偏离、增添或删节,以及特殊检测条件的信息,如环境条件;此项内容要符合《测试方法确认程序》。 b.需要时,符合(或不符合)要求和/或规范的声明; c.适用时,按《测量不确定度评估程序》评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关,或客户的指令中有要求,或当不确定度影响到对规范限度的符合性时,检测报告中还需要包括有关不确定度的信息; d.适用且需要时,提出意见和解释; e.特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。

1.目的 规范对超标检验结果(以下简称:“OOS”)进行调查处理,保证超标结果得到全面分析和正确处理。 2.范围 工厂实验室检验结果超标。 3.职责 品质部:负责监督检查和分析异常检验结果。 4.内容 4.1异常检验结果的报告 4.1.1得到意想不到的结果,化验员应立即评估检验结果的正确性。 如果发生了明显错误(如:样品溶液有洒出或样品成分的未完全转移,或计算错误),检验员应该记录并重新检验或计算。 4.1.2若化验员不能找出超标原因,则应保留实验样品并填写化验室初级调查表中化验品名、规格、批号、超标项目及数值,立即交化验室负责人。 4.2初步调查 4.2.1参加人员:化验员、化验室负责人,工作期限为两个工作日。 4.2.2 一旦OOS结果被确定,化验室负责人应该客观、及时地按照化验室初级调查表内容进行调查评估。 4.2.3初步调查结果处理(重检) 1)如结果是由化验室差错(化验员差错、仪器设备或试剂、标准、系统适用性失败)造成的,则保留原始结果并清楚注明测定结果无效,进行原样复验。同时对近阶段检验的样品进行重新检验,以排除可能的检测结果错误。 2)重新检测所需样品用原始实验室样品,若有证据证明原有样品不具代表性或检测前已被污染或分解,或同批样品不够重检使用量,此时重新取样。重新取样必须经品质部主管批准后方可取样,重新取样量至少是该项目检验所需数量的

3倍。 3)重检首先由原分析人员执行重检,若检验结果正常,由本人对所得数据整理分析,则判符合规定;若原分析人员检验结果仍出现异常,则由品质部主管指定第二人进行再次检验。 4)如果第二人检验结果仍出现异常,由本人对所得数据整理分析,并经品质部主管共同确认检验无误,则判不符合规定。 5)如果第二人检验结果正常(第一人检验结果异常),则由品质部主管指定第三人进行再次检验,但必须由第一人、第二人、品质部主管在场观察第三人检验操作情况,根据第三人检验结果作出最终判定,若检验结果正常,则判符合规定。 6)如果第三人检验结果仍然异常,则判检品不符合规定,该批产品则按《不合格品管理程序》进行处理。 4.3其他复检 1)微生物检查应完成两次重检。调查、复检在7个工作日内完成。 2)在中间体检测或过程控制中,对分层取样所得原始样品进行的检测,其结果发生OOS,则可增加取样量来说明分层取样部分检测结果的准确度,而不认为是重新的取样。 3)所有重新取样所得数据均应保留在实验室记录内。 4)若结果原因未找到,完成初步调查记录,则应保留实验样品并填写超标检验结果全面调查基本表中化验品名、规袼、批号、超标项目及数值,立即交质量负责人,开始全面调查。 4.3全面调查 4.3.1实验室阶段的调查 1)参加人员:化验员、化验室负责人、品质部负责人。 2)工作期限:为7工作日。 3)品质部负责人应该客观、及时地进行按照超标检验结果全面调查评估。 4)调查因素,逐一排查:仪器设备、方法/规程、标准品/标准溶液、样品制备、环境、历史等影响因素。 4.3.2复检

不良事件报告控制程序 1.目的 对不良事件的监测、报告、处理和发布忠告性通知进行控制。 2.范围 本公司产品在临床过程中或上市销售后发生的技术隐患、问题和各相关单位通报的不良事件。 3.定义 3.1不良事件 是指本公司获准上市、合格的产品在正常使用情况下,发生的或可能发生的任何与产品预期使用效果无关的有害事件。 3.2忠告性通知 产品上市后,由企业发布的通知,旨在以下方面给出补充信息或建议采取的措施: a)产品使用时应注意的补充事宜; b)产品的改动; c)产品的召回; d)产品的销毁。 3.3不良事件分为一般不良事件、严重不良事件、不良反应、严重不良反应。 3.3.1一般不良事件 患者或相关接触人员发现有非预期的病状或副作用出现时,但尚未达到严重不良事件的条件。这种症状无论是否与产品相关均属于不良事件(例如操作

不当、未按说明书规定使用、或与医疗器械不相干的病症等)。 3.3.2严重不良事件 患者或相关接触人员发现有如下非预期的病状或副作用出现时,这种症状无论是否与产品相关均属于严重不良事件。包括以下几种情况: a)死亡; b)危及生命; c)导致病人住院或延长住院时间; d)导致永久或严重残疾/功能障碍; e)导致先天异常或畸胎;影响工作能力或导致先天畸形; f)其他严重症状的。 3.3.3不良反应和严重不良反应 上述两种情况中,已经确定是由产品本身(包括设计缺陷、材料缺陷等)造成的,称为医疗器械不良反应和严重不良反应。 3.3.4国家相关管理当局 国家、广东省、深圳市、龙岗区食品药品监管局及不良事件监测机构;必要时国家卫生部、广东省卫生厅、深圳市卫生局。 4.职责 4.1市场部负责同不良事件的各相关方(患者、医疗机构相关技术专家、国家管理当局、公司各职能部门)进行协调,及时通报或汇报不良事件处理的进展和相关信息。负责整理和保存不良事件处理的一切资料。 4.2市场部负责组织相关部门对产品上市后风险的分析、再评价。 4.3总经理批准发布忠告性通知和批准上报不良事件。并授权市场部对外公开发布有关信息。

QP-15: PROCEDURE FOR PREPARING OF THE CERTIFICATE 1OVERVIEW Responsibilities Activities Related Documents 1.1 Laboratory staff ?OWO ?Calibration record, certificate and associated files ? 1.2 Head of Group Head of Group verifies the correctness of the measurement results and other relevant data on the certificates and sends back to the responsible Laboratory staff. ?OWO ?Calibration record, certificate and associated files ? 1.3 Laboratory staff The Laboratory staff prints out the certificate. Additionally, prepare the calibration label and then send the online verified work order and submit all paper documents to the Head of Department. ?OWO ?Printed certificate ?Calibration label ? 1.4 Head of Department ?OWO ?Printed certificate ?Calibration label ? Edition: 09 Prepared by: QSWG Section Page Number: 1 Revision: 01 Issued on: 8 December 2017 Section Number of Pages: 6 QP-15:Procedure for Preparing of the Certificate

不良事件监测、报告控制程序 1、目的:为加强对医疗器械产品的监督,确保本公司生产医疗器械安全有效,对本公司上市后医疗器械不良事件实施有效监测、报告、评价和控制。 2、范围:适用于已交付的医疗器械产品的不良事件的监测。 3、职责 3.1供销部、质检部负责对本公司生产上市的医疗器械的不良事件信息收集工作;3.2质检部负责医疗器械不良事件的信息记录、整理和分析、评价工作; 3.3质检部、生产技术部负责开展不良事件与产品的相关性研究; 3.4质检部负责不良事件报告和管理工作。 4、定义 4.1医疗器械不良事件:是指获准上市的、合格的医疗器械在正常使用的情况下发生的,导致或可能导致人体伤害的任何与医疗器械预期使用效果无关的有害事件。 4.2医疗器械不良事件监测:是指对上市后医疗器械不良事件的发现、报告、评价和控制。 4.3严重伤害:是指有下列情况之一者: 4.2.1危及生命; 4.2.2导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤; 4.2.3必须采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或损伤。 5、程序内容: 5.1供销部应对本公司生产上市的医疗器械实施有效监测和信息收集,并及时将信息回馈给质检部。 5.2 质检部如发现可疑医疗器械不良事件时应填写《可疑医疗器械不良事件报告表》,并向所在省、自治区、直辖市药品不良反应监测中心报告,其中严重伤害事件应于发现后10个工作日内报告,死亡事件应于24小时内报告;死亡病例还应同时报送国家药品不良反应监测中心。 5.3质检部在报告与医疗器械有关的死亡或严重伤害事件后20个工作日内,应向所在省、自治区、直辖市药品不良反应监测中心提交企业对该产品的补充报告。内容应包括:产品介绍、使用说明书、对不良事件的跟踪随访情况、用户联系方式、给使用者的相关信息、事件发生可能的原因、补救措施和改进方案、本企业生产同类产品名称、标识及临床应用情况。

1.目的 建立质量事故报告控制制度,规范公司质量事故处理流程有效控制质量风险,最大限度减少事故发生率,对发现的问题及时采取措施,防止此类问题的再次发生。 2.适用范围 本程序适用于工厂所有质量事故的处理。 3.职责 供销部:质量问题的收集及客户意见的反馈,内外部相关方协调与沟通。 生产部:按照产品规格、货期生产加工,相关工艺及质量事故处置、改进活动。 质量部:产品的检测,生产工艺监控,纠正预防监督,质量问题处置,改善对策的执行与跟进,并对相关部门开展质量事故的教育,预防类似质量事故再发生。。 研发部:产品规格、标准制定,协助工艺改进及质量异常判定。 总经理室:文件及质量报告的审批,最终裁决。 4.定义 质量事故:是指企业在生产和经营活动中,因产品质量、工艺质量、生产作业质量和服务质量未满足,或违反国家法律、法规、行业标准、国家标准、规范或设计文件、合同规定的要求,造成的经济损失、财产损失、信誉损失、停工返工、退赔或人身伤亡的责任事故。 5.内容 5.1.质量事故分类 5.1.1.从责任上分责任事故和非责任事故。 5.1.1.1.符合下列条件之一均为责任事故: a)因生产、检验、贮存、公司内运输装卸不当而造成质量问题。 b)因部门单位或个人不按正确的规范或程序操作而造成质量问题。 c)因部门单位或个人的不作为行为造成质量问题。(不履行职责) d) 因个人故意破坏行为造成质量问题。 5.1.1.2.符合下列条件之一均为非责任事故

a)生产、检验、贮存、公司内运输过程中有不可抗拒外力造成质量问题。如:突然停水、停电、停汽等,或遇自然灾害,或为了避免更大的损失或人身伤害而紧急避险。 b)经认证确因技术水平局限,未整改前的质量事故。 c)确认无法确定原因的质量事故。 5.1.2.从事故性质上分为一般质量事故、重大质量事故 5.1.2.1.一般质量事故 a)产品在有效期内由于质量问题在一年内累计退货、换货数量达本批号产品的50%及以上。 b)产品流通前发生混淆、异物混入或其它质量问题。 c)产品生产中因质量问题造成成品整批次返工。 d)不按标准操作规程执行造成返工 5.1.2.2.重大质量事故 a)未按照标准操作规程执行,造成整批产品报废 b)产品在有效期内由于质量问题造成整批退货 c)因质量问题造成产品退货索赔影响恶劣 5.2.质量事故报告 5.2.1.所有质量事故的第一发现者必须立即向部门负责人报告。 5.2.2.发生质量事故的部门负责人在接到报告后,必须在1小时内报告质量部负责人和主管厂级领导。 5.3.事故应急处理 5.3.1.事故发现者或事故发生部门必须立即采取补救措施,防止事故蔓延扩大。 5.3.2.发生质量事故时,车间负责人应到现场指挥,必要时设警戒线。 5.3.3.质量事故的发现者或事故发生部门应注意保护现场或取得有关凭证。 5.4.质量事故调查 5.4.1.质量事故发生部门对质量事故应做好前期调查、取证工作(调查内容:品名、规格、批号、事 故发生时间、第一发现者姓名、事故类型、性质、采取的应急措施、事故原因、损失评估、现场检查情况等),并评估事态的严重程度及危害性。 5.4.2.质量部会同有关部门对事故的性质、类型进行技术鉴定,以便作进一步调查。 5.4.3.对一般质量事故,由质量部组织相关部门进行调查,事故责任部门在3个工作日内完成质量事 故调查报告,并报质量部及厂级分管领导审批。 5.4.4.对重大质量事故,由公司成立联合调查小组负责全权处理并按照有关规定对事故进行调查,联 合调查小组在7个工作日内完成质量事故调查报告,并报厂级分管领导及总经理审批。

1目得 对不良事件得监测、报告、处理进行控制;通过对医疗器械使用过程中出现得可疑不良事件进行收集、报告、分析与评价,发现与识别上市后医疗器械存在得不合理风险,对存在安全隐患得医疗器械采取有效得控制措施,提高产品得安全性,防止伤害事件得重复发生与蔓延,从而保障公众用械安全。 2范围 适用于公司产品交付后直至产品得寿命周期终结。 3职责 3、1市场部负责不良事件信息得收集,与不良事件得各相关方(用户/患者、医疗机构相 关技术专家、国家管理当局、欧盟及销售目得地国家管理当局、公司各职能部门) 进行协调,及时通报或汇报不良事件处理得进度与相关信息。 3、2 文控中心负责整理与保存不良事件处理得资料。 3、3 总经理批准发布忠告性通知与批准上报不良事件,并授权市场部对外公布相关信息。 3、4其它职能部门按总经理与技术得要求参与调查、处理与改进工作。 4定义 4、1不良事件:就是指本公司获准上市,合格得产品在正常使用情况下,发生得或可能 发生得任何与产品预期使用效果无关得有害事件。不良事件分为一般不良事件、严 重不良事件、不良反应、严重不良反应。 4、1、1 一般不良事件:用户/患者或相关接触人员发现非预期得病状或副作用时 出现时,但尚未达到严重不良事件得条件。这种症状无论就是否与产品相关 均属于不良事件(例如操作不良、未按说明书规定使用、或与医疗器械不相 干得病症等)。 4、1、2 严重不良事件:用户/患者或相关接触人员发现有如下非预期得病状或副 作用出现时,这种症状无论就是否与产品相关均属于严重不良事件。包括以

下同种情况: a)死亡; b)危及生命; c)导致病人住院或延长住院时间; d)导致永久或严重残疾/功能障碍; e)导致先天异常或畸胎;影响工作能力或导致先天畸形; f)其她严重症状得。 4、1、3 不良反应与严重不良反应:上述二种情况中,已确定就是由产品本身(包 括设计缺陷、材料缺陷等)造成得,称为医疗器械不良反应与严重不良反应。 4、2 国家有关管理当局:国家、广东省、顺德区食品药品监管局及不良事件监测机构; 必要时国家卫生部、广东省卫生厅。 4、3 欧盟及销售目得地管理部门:欧盟成员国管理当局与产品销售目得地国家管理部门。5作业程序 5、1 不良事件得监测工作程序: 5、1、1市场部业务员密切关注客户使用产品时发生得不良事件,填写《市场信息反 馈表》,并及时回传至公司。市场部收到后进一步调查、核实,如有可疑不良 事件应及时填写《可疑医疗器械不良事件报告表》。 5、1、2 市场部应售后服务人员应密切留意同类产品在国内外得临床使用过程中发 生得不良事件得相关情况,必要时组织相关部门评价公司产品就是否存在相 同隐患,如有,可按5、3相关要求提前介入处理。 5、2 不良事件得报告原则: 5、2、1基本原则:造成患者、使用者或其它人员死亡、严重伤害得事件已经发生, 并且可能与所使用得医疗器械有关,需要按可疑医疗器械不良事件报告。 5、2、2濒临事件原则:有些事件当时并未造成人员伤害,但临床医务人员根据自 已得临床经验认为再次发生同类事件时会造成患者或医务人员死亡或严重