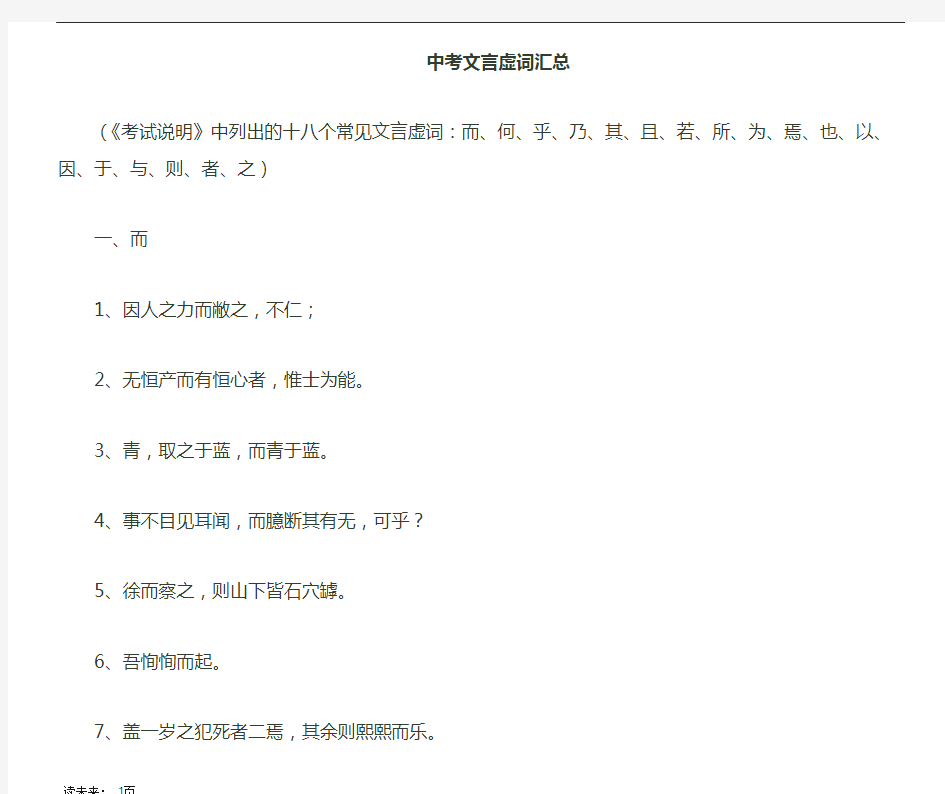

中考文言虚词汇总

(《考试说明》中列出的十八个常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之)

一、而

1、因人之力而敝之,不仁;

2、无恒产而有恒心者,惟士为能。

3、青,取之于蓝,而青于蓝。

4、事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?

5、徐而察之,则山下皆石穴罅。

6、吾恂恂而起。

7、盖一岁之犯死者二焉,其余则熙熙而乐。

8、谈笑而死,断头置城上。

9、老妇恃辇而行。

10、人而无信,不知其可。

11、吾攻赵,旦暮且下,而诸侯敢救者。

12、敏而好学,不耻下问。

13、地势极而南溟深,天柱高而北辰远。

14、蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者。

15、秦师轻而无礼。

16、择其善者而从之,其不善者而改之。

17、朝济而夕设版焉。

18、置之地,拔剑撞而破之。

19、灭滑而还。

20、军惊而坏都舍。

21、而翁归。

22、若欲死而父。

23、而母立于兹。

答案:1-4表示转折关系,相当于“然而”、“可是”、“却”。 5-9表示偏正关系,连接状语和中心词,相当于“着”、“地”等,或不译。10-11表示假设关系,连接主语和谓语,相当于“如果”、“假使”。 12-15表示并列,相当于“而且”、“又”、“和”或不译。16-19表示承递关系,相当于“而且”、“并且”、“就”或不译。20通“如”:好像,如同。21-23通“尔”,你,你的。

二、何

1、君何以知燕王?

2、一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?

3、客何为者?

4、又何往而不金玉其外、败絮其中也哉?

5、却看妻子悉何在。

6、豫州今欲何至?

7、胡为乎遑遑欲何之? 8、水何澹澹,山岛竦峙。

9、吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中国!

10、作计何不量! 11、昔取之而有馀,今守之而不足,何也?

12、肉食者谋之,又何间焉?13、所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

14、齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?

15、吾何爱一牛?16、徐公何能及君也?

17、信臣精卒陈利兵而谁何。(谁何:呵问他是谁何意思是检查盘问。)

18、吾欲之南海,何如?19、今日之事何如?君谓皇上何如人也?

20、以五十步笑百步,则何如?21、女行无偏斜,何意致不厚?

22、何乃太区区!23、万钟于我何加焉!24、何其衰也!

25、如太行、王屋何?26、其如土石何?

答案:1-3什么。4-7哪里。8-10多么。11-14为什么。15、16怎么。17何:通“呵”,喝问。18-20“何如”怎么样,怎样。21“何意”岂料,哪里料到。22“何乃”怎么能。23“何加”有什么益处。24‘何其“多么。25、26“如……何”译为“对……怎么样”。

三、乎

1、丈夫亦爱怜其少子乎?

2、壮士,能复饮乎?

3、齐桓、晋文之事,可得闻乎?

4、若寡人者,可以保民乎哉?

5、学而时习之,不亦说乎?

6、布衣之交尚不相欺,况大国乎?

7、吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

8、故今之墓中全乎为五人也。9、忽乎吾将行兮。

10、日食饮得无衰乎?

11、圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

12、王之好乐甚,则齐国其庶几乎。13、师劳力竭,远主备之,无乃不可乎?

14、今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。15、吾尝疑乎是。

16、醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

17、生乎吾前,其闻道也固先乎吾?18、君子博学而日参省乎己。

19、幽独处乎山中。20、呜呼!孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎!

21、今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?22、无以,则王乎?

答案:1-3表示疑问语气,相当于“吗”、“呢”。4-7表示反问语气,相当于“吗”、“呢”。8、9形容词词尾,有时相当于“地”。11-13表示测度语气,相当于“吧”。14-19同“于”,对,于。20表示感叹语气,相当于“啊”、“呀”。 21-22表示商量语气,相当于“吗”,“吧”。

四、乃

1、乃入见。

2、陈涉乃立为王号为张楚。

3、良乃入,具告沛公。

4、怀王乃悉发国中兵。

5、设九宾于廷,臣乃敢上璧。

6、度我至军中,公乃入。

7、丞相非在梦中,君乃在梦中耳!8、老臣今者殊不欲食,乃自强步。

9、今君乃亡赵走燕。10、彼能是,而我乃不能是。

11、当立者乃公子扶苏。12、以其乃华山之阳名之也。

13、若事之不济,此乃天也。14、嬴乃夷门抱关者也。

15、问今是何世,乃不知不汉。16、今其智乃反不能及。

17、而陋者乃以斧斤考击而求之。18、夫我乃行之,反而求之,不得吾心。

19、作计乃尔立。20、尔其无忘乃父之志。

答案:1-4于是,5、6才,这才。7-10却。11-14是,就是,原来是。15-17竟然。18、19这样。20你,你的。

五、其

1、今其智乃反不能及。

2、以其无礼于晋,且贰于楚也。

3、郯子之徒,其贤不及孔子。

4、蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。

5、于乱石间择其一二扣之。

6、其不率教者常有一二。

7、既其出。8、余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

9、不敢以其富贵骄士。10、以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?

11、其孰能讥之乎?12、且行千里,其谁不知?

13、其为死君乎?14、怀其璧。15、既其出,则或咎其欲出者。

16、不嫁义郎体,其往欲何云?17、其真无马邪?其真不知马也?

18、天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

19、越国以鄙远,君知其难也。20、攻之不克,围之不继,吾其还也。

21、与尔三矢,尔其无忘乃父之志!

22、圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

23、则齐国其庶几乎?24、其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳。25、其若是,孰能御之?

答案:1-3用作第三人称,表示领属关系,相当于“他、她、它(们)的。”4-6其中,其中的。7-9活用作第一人称。相当于“我们”“我(的)”、“自己(的)。”10-13在句中表示反问语气,相当于“难道”、"怎么"。14-16指示人、事、物,多表示远指,相当于“那”之类的词。17、18表示选择关系,相当于"是......还是......"19指示人、事、物,有时表示近指,相当于“这”“这件事”之类的词。20、21在句中表示祈使语气,相当于“可要”、“还是”“一定”。22、23在句中表示揣测语气,相当于“恐怕”、“或许”、“大概”、“可能”。24、25表示假设关系,相当于“如果”。

六、且

1、别君去兮何时还?且放白鹿青崖间。

2、卿但暂还家,吾今且报府。

3、誓不相隔卿,且暂还家去。

4、不出,火且尽。

5、若属皆且为所虏。

6、旦夕且死。

7、吾攻赵,旦暮且下。

8、且以一譬之故逆强秦之欢,不可。9、以其无礼于晋,且贰于楚也。

10、且立石于其墓之门。11、且矫诏纷出。

12、且燕赵处秦革灭殆尽之际。13、且使遽告于郑。

14、且秦强而赵弱。15、且相如素贱人。16、且行千里,其谁不知?

17、且吾不以一眚掩大德。18、臣死且不避,卮酒安足辞!

19、示赵弱且怯也。20、磐石方且厚。21、四体康且直。

22、不义而富且贵,于我如浮云。23、又有若老人咳且笑于山谷中者。

24、无有不过而拜且泣者25、且夫天下非小弱也。

答案:1-3暂且,姑且。4-7将,将要。8-13而且,并且。14-17况且,再说。18尚且,还。19-22连接两个形容词,表示关系:又,又......又......。23-24连接两个动词表示并列关系:一面......,一面......;一边......,一边......。25“且夫”句首助词,表示下文是更进一步的议论。

七、若

1、若舍郑以为东道主,行李之往来,供其乏困。

2、若止印三二本,未为简易。

3、若无兴德之言,则责攸之、允等之慢,以彰其咎。

4、若有所教,仆固愿闻也。

5、万里赴戎机,关山度若飞。

6、海内存知己,天涯若比邻。

7、形若土狗。呆若木鸡。

8、若寡人者,可以保民乎哉?9、若无罪而就死地。

10、其若是,孰有御之。11、若毒之乎?

12、若翁廉,若辈得无苦贫乎?13、若何为生我家?

14、若入前为寿。15、不者,若属皆且为所虏。16、以若所为,求若所欲。

答案:1-4如果,假如。5-10像,好像。11-15你(的),你们(的)。16此,如此,这样。

八、所

1、乐土乐土,爰得我所!

2、成反复自念,得无教我猎虫所耶?

3、又间令吴广之次所旁丛祠中

4、某所,而母立于兹。

5、渔人一一为具言所闻。

6、失其所与,不知。

7、道之所存,师之所存也。

8、荆柯有所待,欲与俱。

9、东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。

10、师者,传道受业解惑也。11、故释先王之成法,而法其所以为法。

12、强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾二人在也。

13、胜所以自附于婚姻者,以公子之高义,为能急人之困。

14、臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

15、所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

16、非吾所谓传其道解其惑者也。17、此所谓战胜于朝廷。

18、郦道元所谓环水也。19、石之铿然有声音者,所在皆是也。

20、急趋之,折过墙隅,迷其所在。21、宫阙山陵之所在,去之茫茫。

22、寻其方面,乃知震之所在。

答案:1-4处所,地方。5-9用在动词或者“介词+动词”之前,组成名词性词组,相当于“......的事、物”? “......的地方”、“......的人”等。10-11“所以”表示行为所凭借的方式。方法或依据,相当于"用来......的方法""是用来......的"等。12-15表示原因。相当于“......的原因(缘故)”。16-18“所谓”所说的。19-22“所在”到处。所在之处,处所。

九、为

1、身死人手,为天下笑者。

2、竟为秦所灭。

3、为仲卿母所遣。

4、而为秦人积威之所劫。

5、夫子何命焉为?

6、何辞为?

7、秦则无礼,何施之为?8、何故怀瑾握瑜而自令见放为?

9、且在邦域之中,何以伐为?10、予尝求古仁人之心,或异二者之为?

11、慎勿为妇死。12、为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我欤?

13、今为宫室之美为之。14、今日嬴之为公子亦足矣!

15、为击破沛公军。16、谁为大王为此计者?

17、公为我献之。18、汝来床前,为说稗官野史可喜之事,聊资一欢。

19、于是为长安君约车百乘。20、于是秦王不怿,为一击缶。

21、请以赵十五城为秦王寿。22、君为我呼入。

23、为君翻作《琵琶行》。24、臣请为王言乐。

25、为长者折技。26、为之奈何?27、不足为外人道也。

28、为天下唱,宜多应者。29、如姬为公子泣。

30、非为织作迟,君家妇难为。31、非不贤也,为其不可得而法。

32、凡天下之无地而得安宁者,为君也。

33、为其来也,臣请缚一人过而行。

答案:1-4介词“被”。5-9句末语气词,表示疑问或反诘。10指心理活动。11-13为了。14--25给,替。 26-29对,向。30-32因为。 33在,当

十、焉

1、三人行,必有我师焉。

2、不复出焉。

3、积土成山,风雨兴焉。

4、针针丛棘,青麻头伏焉

5、且焉置土石?

6、非再至,焉知其若此?

7、焉有仁人在位,罔民而可为也?8、不入虎穴焉得虎子

9、则牛羊何择焉?10、一羽之不举,为不用力焉。

11、今其室十无一焉。12、至丹以荆卿为计,始速祸焉。

13、悲予志焉。14、则牛羊何择焉?15、而惴惴焉摩玩之不已。

16、谨食之,时而献焉。17、以俟夫观人风者得焉。

18、犹且从师而问焉。

19、夫五人之死,去今之墓而葬焉,其为时止十有一月耳。

答案:1-4相当于“于之”、“于此”、“于彼”。5、疑问代词“哪里” 6-8疑问副词,译为“哪里,怎么” 9-14作语气助词,用于句末。15作词尾,相当于“然”、“......的样子”。16-19相当于代词“之”。

十一、也

1、廉颇者,赵之良将也。

2、沛公之参乘樊哙者也。

3、是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

4、师者,所以传道受业解惑也。

5、鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也。

6、雷霆乍惊,宫车过也。

7、"他人有心,予忖度之。"──夫子之谓也。

8、余闻之也久。9、其闻道也亦先乎吾。10、是说也,人常疑之。

11、孔文子何以谓之"文"也?12、公子畏死邪?何泣也?

13、此不知人之祸也。14、而以公子为长者,能下士也。

15、鸣呼!灭六国者六国也,非秦也。16、不知将军宽之至此也。

17、使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?

18、其业有不精……岂他人之过也?

19、攻之不克,围之不继,吾其还也。

20、毋从俱死也。21、岂非计久长,有子孙相继为王也哉?

22、穷予生之光阴以疗也哉?23、岂独伶人也哉!

答案:1-3用在句末,表示判断语气4-7用在句末,表示陈述或解释语气。

8-10用在句中,表示语气停顿。11、12用在句末,表示疑问语气。13-16用在句中或句末,表示肯定、感叹的语气。17、18用在句末,表示反诘语气。19、20用在句末,表示祈使语气。

21-23(也哉)语气助词连用,为加强语气,多有感叹或反诘之意。

十二、以

1、怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪

2、卒以吾郡这发愤一击,不敢复有株治。

3、不赂者以赂者丧。

4、夫夷以近,则游者众。

5、忽魂悸以魄动。

6、樊哙侧其盾以撞。然而隐忍以行。

7、若潜师以来,国可得也。

8、遂自投汨罗以死。9、各各竦立以听。10、淫侈之俗日日以长。

11、君臣固守以窥周室。12、属予作文以记之。

13、请立太子为王,以绝秦望。14、必以长安君为质,兵乃出。

15、以乱易整,不武。16、愿以十五城请易璧。

17、老臣以媪为长安君计短也。18、皆以美于徐公。

19、域民不以封疆之界。20、以勇气闻于诸侯。

21、久之,能以足音辨人。22、皆好辞而以赋见称。

23、策之不以其道。24、今以实校之。

25、今以蒋氏观之,犹信。26、贵以近知远。

27、固以怪之矣。28、日以尽矣。29、无以,则王乎?

30、余乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。31、以八月十三斩于市。

32、以崇祯十七年夏,自京师徒步入华山为黄冠。

33、果予以未时还家,而汝以辰时气绝。

34、医之好治不病以为功!35、吾始闻汝名,以为豪。

36、南取百越之地,以为桂林、象郡。(以为:把它设为。)

37、人人自以为必死。38、臣窃以为其人勇士。

39、以为“非我莫能为”也。40、然得而腊之以为饵。

41、铸以为金人十二

答案:1-3因为,由于。4、5连词,表并列。6-8表示承接关系,可译为"而"或省去。9-10表示修饰关系,连接状语和中心语,11-13表示目的关系,"以"后的动作行为,往往是前一动作行为的目的或结果。可译"而""来""用来""以致"等。14-16介词,可译为把,拿,用。17、18以为,认为。19-22凭,靠。23、24按照、依据。25、26是介词“根据”。27、28通“已”,已经。29通“已”,止。30-33译为介词“在”。34-36“以为”即“以之为”,译为“把......当作”或“把.....作为”。37-39是“认为”,与今同。40-41是译为“把......制成”

十三、因

1、因取刃杀之。

2、因屏人曰。

3、因拔刀斫前奏案。

4、因左手把秦王之袖。

5、因谗之曰。

6、变法者因时而化。

7、善战者因其势而利导之。8、因其固然。

9、高祖因之以成帝业我欲因之梦吴越。

10、衡乃拟班固《两都》作《二京赋》,因以讽谏。

11、伺者因此觉知。12、因河为池。13、因利乘便,宰割天下,分裂山河。

14、又因厚币用事者臣靳尚。15、不如因而厚遇之。16、因击沛公于坐。

17、因入京师观太学。18、因宾客至蔺相如门谢罪。

19、因造玉清宫,伐山取材,方有人见之。

20、后因伐木,始见此山。21、中国未闻有因变法而流血者

22、于今无会因。23、因遗策。

答案:1-5于是,就。6-8依照,根据。9-14依靠,凭借。15-17趁着,趁此。18通过,经由。19-21因为。22缘由,机缘。23沿袭。

1、贫者语于富者曰。

2、爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉。

3、其于人也,乃曰:“能有是,是亦足矣。”

4、于众人广坐之中。

5、乃设九宾礼于庭。

6、缙绅、大夫、士萃于左丞相府,莫知计所出。

7、故燕王欲结于君。8、平原君不敢自比于人。

9、灌水之阳有溪焉,东流入于潇水。

10、从径道亡,归璧于赵。11、子墨子闻之,起于鲁。

12、青,取之于蓝,而青于蓝。13、荆国有余地而不足于民。

14、于人为可讥,而在己为悔。15、孔子曰:“苛政猛于虎也。”

16、人固有一死,或重于泰山。17、君幸于赵王。

18、受制于人。19、故内惑于郑袖,外欺于张仪。

20、事急矣,请求救于孙将军。

答案:1-3对,对于。4-6在。7、8与,跟,同。9、10到。11、12从,自。13、14在......方面。15、16比。17-19被。20向。

十五、与

1、寡人不知其力之不足也,而又与大国执仇

2、秦伯说,与郑人盟。

3、不孝不慈,而不能与汝相养以生,相守以死。

4、相如闻,不肯与会。

5、苏子曰:“客亦知夫水与月乎?

6、惟江上之清风,与山间之明月。

7、去年孟东野往,吾书与汝曰

8、失其所与,不知9、与嬴而不助五国也。

10、怨于诸侯,然后快于心与?11、王之所大欲,可得闻与?

12、龟玉毁于椟中,是谁之过与?

答案:1-4介词“和、跟”,5、6是连词“和、与”,7-9是动词,“给”“联合”“结交”,10-12是句子末尾的语气助词,同“欤”

1、至则无可用,放之山下。

2、于其身也,则耻师焉。

3、手裁举,则双超忽而跃。

4、刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

5、视其缶,而吾蛇尚存,则弛然而卧。

6、则秦国之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

7、向吾不为斯役,则久已病矣8、学而不思则罔,思而不学则殆。

9、居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。

10、则纵情以傲物。竭诚则胡越之一体,傲物则骨肉为行路。

11、位卑则足羞,官盛则近谀。

12、夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。

13、木受绳则直,金就砺则利。14、小则获邑,大则得城。

15、入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。

16、则者岳阳楼之大观也。17、秦则无礼何施之为?

18、不然,则其所疏远。19、徐而察之,则上皆石穴罅。

20、临视,则虫集冠上。21、郑穆公使视客馆,则束载、厉兵,秣马矣。

22、追之,及诸河,则在舟中矣。

答案:1-3却,可是。4-7那么,就。8-15用在对比句中,相当于“就”。16-18就是。19、20原来是。21、22原来已经。十七、者

1、有复言令长安君为质者,老妇必唾其面!

2、当其南北分者,古长城也。

3、谁为大王为此计者?

4、廉颇者,赵之良将也。

5、师者,所以传道受业解惑也。

6、屈原者,名平,楚之同姓也。

7、吾妻之美我者,私我也。

8、臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

9、蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

10、何者?严大国之威以修敬也。

11、或异于二者之为,何哉?(二者:两种心情。)

12、此数者用兵之患也。(此数者:这几点。)

13、求人可使报秦者,未得。(定语是“可使报秦者”,中心词是“人”。

14、石之铿然有声者。15、近者奉辞伐罪。

16、古者以天下为主,君为客。17、远者数世,近者及身。

答案:1-3指人、物、事、地点等,相当于“......的”或“......的人(东西、事情、地方)。”

4-6放在主语之后,表示提顿或判断。7-9放在一个词或一组词后边,起提顿作用,引出原因。10放在疑问句末,表示疑问。

11、12放在数词之后(翻译时,要根据所列事物,在数词词后加上相应的量词和名词)。13、14放在后置的定语这后,相当于“的”。15-17放在时间词之后,表示停顿,起语助作用。

十八、之

1、我见相如,必辱之。

2、后秦击赵者再,李牧连却之。

3、送之至湖口,因得观所谓石钟者。

4、简能而任之,择善而从之。

5、渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨

6、关山难越,谁悲失路之人;萍水相逢,尽是他乡之客。

7、东割膏腴之地,北收要害之郡。8、奚以之九万里而南为?

9、又有剪发杜门,佯狂不知所之者。

10、有牵牛而过堂下者。王见之,曰:“牛何之?”(后一个之“之”。)

11、均之二策,宁许以负秦曲。

12、之二虫又何知?13、何陋之有?14、宋何罪之有?

15、句读之不知。16、何功之有哉?

17、诗云:“他人有心,予忖度之。”──夫子之谓也。(后一个“之”。)

18、君将哀而生之乎?19、不知将军宽之至此也!

20、以是知公子恨之复返也。

21、臣乃市井鼓刀屠者,而公子亲数存之。22、今单车来代之,何如哉?

23、寡君之以为戮,死且不朽。24、辍耕之垄上,怅恨久之。(后一个“之”。)

25、久之,能以足音辨人。

26、天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。

27、臣闻求木之长者必固其根本。

28、不患其志行之少耻也,而患其众之不足也。29、石之铿然有声者。

30、人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!

答案:1-4他,她,它(们)。5-7结构助词“的”。8-10动词“往,到......去。”

11、12代词“这,此”。13-17助词,作宾语前置的标志,无实义。18-23第一人称代词“我”“我们”。24、25音节助词,起调整音节的作用,无实义。

26-28助词,用在主谓结构中,表示取消句子独立性。29、30是助词,作定语后置的标志

中考数学知识点总结 一、常用数学公式 公式分类公式表达式 乘法与因式分解a2-b2=(a+b)(a-b) a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2) a3-b3=(a-b(a2+ab+b2) 三角不等式|a+b|≤|a|+|b| |a-b|≤|a|+|b| |a|≤b<=>-b≤a≤b |a-b|≥|a|-|b| -|a|≤a≤|a| 一元二次方程的解-b+√(b2-4ac)/2a -b-√(b2-4ac)/2a 根与系数的关系X1+X2=-b/a X1*X2=c/a 注:韦达定理 判别式 b2-4ac=0 注:方程有两个相等的实根 b2-4ac>0 注:方程有两个不等的实根 b2-4ac<0 注:方程没有实根,有共轭复数根 某些数列前n项和 1+2+3+4+5+6+7+8+9+…+n=n(n+1)/2 1+3+5+7+9+11+13+15+…+(2n-1)=n2 2+4+6+8+10+12+14+…+(2n)=n(n+1) 12+22+32+42+52+62+72+82+…+n2=n(n+1)(2n+1)/6 13+23+33+43+53+63+…n3=n2(n+1)2/4 1*2+2*3+3*4+4*5+5*6+6*7+…+n(n+1)=n(n+1)(n+2)/3 正弦定理a/sinA=b/sinB=c/sinC=2R 注:其中R 表示三角形的外接圆半径 余弦定理b2=a2+c2-2accosB 注:角B是边a和边c的夹角 二、基本方法 1、配方法 所谓配方,就是把一个解析式利用恒等变形的方法,把其中的某些项配成一个或几个多项式正整数次幂的和形式。通过配方解决数学问题的方法叫配方法。其中,用的最多的是配成完全平方式。配方法是数学中一种重要的恒等变形的方法,它的应用十分非常广泛,在因式分解、化简根式、解方程、证明等式和不等式、求函数的极值和解析式等方面都经常用到它。 2、因式分解法 因式分解,就是把一个多项式化成几个整式乘积的形式。因式分解是恒等变形的基础,它作为数学的一个有力工具、一种数学方法在代数、几何、三角等的解题中起着重要的作用。因式分解的方法有许多,除中学课本上介绍的提取公因式法、公式法、分组分解法、十字相乘法等外,还有如利用拆项添项、求根分解、换元、待定系数等等。 3、换元法 换元法是数学中一个非常重要而且应用十分广泛的解题方法。我们通常把未知数或变数称为元,所谓换元法,就是在一个比较复杂的数学式子中,用新的变元去代替原式的一个部分或改造原来的式子,使它简化,使问题易于解决。 4、判别式法与韦达定理

中考文言文重点实词与虚词归纳中考复习 一、初中常见文言实词集录 1.安:(1)形容词,安定的、安逸的。如:然后知生于忧患,死于安乐也。 (2)形容词,安稳的、稳定的。如:风雨不动安如山。(3)疑问代词,怎么。如:安得广厦千万间。(4)动词,养。如:衣食所安,弗敢专也,必以分人。 2.把:动词,拿、持。如:把酒话桑麻。 3.比:(1)动词,挨着,对着。如:天涯若比邻。(2)动词,比作。如:每自比于管仲、乐毅。 (3)动词,相比。如:曹操比于袁绍。 4.兵:(1)士兵、军队。如:可汗大点兵。( 2)兵器、武器。’如:兵革非不坚利也。 5.池:(1)名词,古代护城河。如:城非不高也,池非不深也。(2)名词,水池。如:墨池记。6.出:(1)动词,出现、露出。如:我以日始出时去人近。(2)动词,出去、出来。如:不复出焉。 (3)动词,拿出。如:皆出酒食。(4)动词,产生.如:江山代有才人出。 7.处:(1) chu,名词,地方。如:几处早莺争暖树。 (2) chu,名词,时候、时间。如:乡书何处达?(3) chu,动词,处在。如:处江湖之远。 8次:(1)名词,层次。如:不可计其层次矣。(2)动词,编次、编排。如:陈胜、吴广皆次当行。 (3)动词,驻扎、停留。如:又间令吴广之次所旁丛祠中。 9.从:(1)动词,跟从,跟随。如:择其善者而从之。(2)动词,依从。如:乃诈自称公子扶苏、项燕,从民欲也。 (3)形容词,从前的,以前的。如:来从楚国游。(4)形容词,从容。 10.道:(1)动词,说。如:不足为外人道也。(2)名词,道路。如:古道西风瘦马。 (3)名词,道德。如:伐无道,诛暴秦。(4)名词,规则、正确的方法。如:以谘诹善道。 (5)名词,学问。如:既加冠,益慕圣贤之道。(6)名词,道义。如:大道之行也,天下为公。11.得:(1)动词,得到。如:既出,得其船。(2)动词,达到。

中考常用文言虚词复习 一、导入新课 大家都知道:在文言文中,根据词是否具有实在意义,可分为两大类,一类是实词,另一类是虚词。这两类词在文言中的作用也不同。曾有人这样说,如果说实词是文言文的肉体,那么虚词则是文言文的灵魂。虚词为何有如此重要的地位呢?这是由它的灵活性决定的,它的意义会随着语境的变化而变化。但也正因为这一点,加大了虚词学习的难度。而虚词从去年开始又成为我们临沂中考的考点。我们就必须把握一些常见的文言虚词的用法和意义。不过大家不用怕,今天我们就一块来归纳复习几个常用文言虚词的用法。 二、复习目标 1.了解文言虚词复习要点:去年临沂中考试题,文言虚词的考查主要包括以下两个方面的内容: 一、常用虚词的用法与意义; 二、虚词在文言句中的翻译; 2.掌握“之、而、以、于”等虚词的意义与用法。 三、考什么 首先请同学们看一下,我们临沂2013年中考《语文考试说明》中规定的14个文言虚词:之、而、其、以、于、为、焉、者,也、乎、且、则、乃其中“之、而、其、以、于、为”使用的频率很高,当然考试的几率也就更大一些,这节课我们就先来复习这几个虚词的用法。 四、怎么考 复习之前,我们先来看一道题,是2012年我们临沂市的中考题。 11、下列各句中加点的“以”和“宅边有五柳树,因以为号焉”中的“以”意思和用法相同的一项是()(2分) A.不以物喜,不以己悲(《岳阳楼记》)因为 B.家贫,无从致书以观(《送东阳马生序》)来 C.历历在目,以亿万计(《山市》)用 D.固国不以山溪之险(《得道者多助,失道者寡助》)凭借,依靠 从这道中考题中可以看出: 1、题型设置:为选择题,选项为四个,题干要求判断加点词意义和用法的意同。 2、题料来源:四个选项全选自课内所学课文。 同时,这道中考题告诉我们,必须灵活把握常用文言虚词的一般用法,才能得心应手,做对题目,把这两分轻松的收入囊中。那接下来我们就来借助题目归纳总结常见文言虚词的用法和意义。 五、复习归纳 一、“之” (一)指出下列句子中“之”字的用法。 1、二世杀之()

最新中考英语知识点汇总中考英语知识点:名词所有格 【速记口诀】 名词所有格,表物是"谁的"。 若为生命词,加"‘s"即可行。 词尾有s,仅把逗号择。 并列名词后,各自和共有。 前者分别加,后者最后加。 若为无生命词,of所有格。 前后须倒置,此是硬规则。 【妙语诠释】

①有生命的名词所有格一般加s,但如果名词以s结尾,则只加"‘"; ②并列名词所有格表示各自所有时,分别加"‘s",如果是共有,则只在最后名词加"’s"; ③如果是无生命的名词则用of表示所有格,这里需要注意它们的顺序与汉语不同,A of B要翻译为B的A. 中考英语知识点:宾语从句用法巧记口诀 【速记口诀】 宾语从句须注意,几点事项应牢记。 一是关键引导词,不同句子词相异。 陈述句子用that;一般疑问是否(if,whether)替; 特殊问句更好办,引导还用疑问词。 二是时态常变化,主句不同从句异。

主句若为现在时,从句时态应看意; 主句若为过去时,从句时态向前移。 三是语序要记清,从句永保陈述序。 【妙语诠释】 宾语从句应注意三点: ①引导词,陈述句一般由that引导,这时的that可以省略;一般疑问句则由if或whe-ther引导;而特殊疑问句则由特殊疑问词引导。 ②时态,主句是现在时态,从句可用所需要的任何时态;但如果主句是过去时态,从句时态所表示时间一般往前移一个时间段。 ③语序,宾语从句永远要用陈述句顺序。 中考英语知识点:语法学习口诀 1、最初的简单动词的学习。

来是come,去是go.点头yes,摇头no.再见要用goodbye,谢谢要说thankyou. 2、关于Be的用法:BTH 我用am,你用are,is用在他、她、它,凡是复数都用are.不能错来,不能差。 3、关于冠词的使用:BTH 不见原因(元音),别施恩(n)。 4、不用冠词的部分情况:BTH 季节、月份、节假日,三餐、球类和星期。 5、以-fe结尾变复数只加s的单词: gulf roof chief serf belief proof handkerchief 海湾边,屋顶上,首领奴仆两相望,谁说他们无信仰,证据写在

初中文言虚词归纳 一、之(一)作助词用主要用法有三种类型: 1、相当于“的”,是定语的标志。例如:①菊之爱,陱后鲜有闻。③水陆草木之花。 2、用在主谓之间,取消句子独立性,起舒缓语气作用,无实义。例如: ①予独爱莲之出淤泥而不染。②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 3、起补足调音节和舒缓语气作用,无实义。例如:①公将鼓之。②久之。 ③怅恨久之。 (二)作代词用(可以代人,代事,代物) 1、人称代词,相当于现代汉语“我”、“他们”、“她们”、“它”、“它们”。例如:①具答之。②亲戚畔之。③彼竭我盈,故克之。 2、指示代词,相当于现代汉语“这”、“这样”“这件事”、“那”、“那样”等。例如:①渔为甚异之。 (三)作动词用相当于“到”、“往”、“去”。例如:①辍耕之垄上。②送杜少府之任蜀州。 (四)语法作用(1)宾语前置的标志,无实义。例如:①何陋之有?②宋何罪之有? (2)定语后置标志,无实义。如:①马之千里者。②居庙堂之高则忧其民。 二、乎1、语气词(一般用在句未):表提问或反问,也可表猜测、感叹。如:①死国可乎?②王侯将相宁有种乎?③是亦不可以已乎! 2、介词(一般用在句中):类似于“于”的用法。如:①在乎山水之间也 ②颓然乎其间者 三、者1、结构助词,译“……的人”“……的事物”“……的情况”等,相当于名词性短语。如:①若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。 2、语气助词,用在作主语的名词或名词性短语之后表示停顿,谓语部分一般用“也”字结尾,起判断作用。如:①陈胜者,阳城人也,字涉。②北山愚公者,年且九十。 四、以1、用作介词,表示动作行为所涉及的的工具、物件、时间等可以译为“把”、“用”、“拿”、“在”、“从”等,或表示动作、行为所凭借

初中常见文言虚词 1.之 zhī ①动词,去、到、往吾欲之南海《为学》 寡助之至 辍耕之垄上《陈涉世家》②代词,代人、代物、代事 二世杀之《陈涉世家》 钟鼓乐之(“窈窕淑女”) 又数刀毙之《狼》 莫不奇之 望之蔚然而深秀者 名之者谁 左右采之(代荇菜) ③助词,的嗟来之食《乐羊子妻》 燕雀安知鸿鹄之志哉《陈涉世家》 在河之洲 山之僧智仙也 ④结构助词,(不译) 人之立志《为学》 而不知太守之乐其乐也 久之,目似瞑,意暇甚《狼》 怅恨久之《陈涉世家》 何陋之有宋何罪之有 2. 者 ①结构助词望之蔚然而深秀者 ②结构,的下者飘转沉塘坳《茅屋为秋风所破歌》 ③指代人,物,事, 宜多应者 夫环而攻之,必有得天时者也《孟子二章》 为之,则难者亦易矣 ④……的原因然而不胜者,是天时不如地利也《孟子二章》 ⑤语气词,不译北山愚公者,年且九十

3. 夫 ①成年男子(名词)此庸夫之怒也《唐睢不辱使命》 ②发语词,无义夫专诸之刺王僚也《唐睢不辱使命》 夫环而攻之《得道多助,失道寡助》 ③那予观夫巴陵胜状《岳阳楼记》 ④丈夫,女子的配偶夫齁声起《口技》 4. 其 ①人称代词,自己、我、我的,他、他们,它 而不知太乐之乐其乐也(自己的)《醉翁亭记》 操蛇之神闻之,惧其不已(他) ②指示代词,这,那专其利三世(这种) 3.副词,表推测或委婉语气,大概,也许,难道 其如土石何(加强反问语气) 其真无马邪道(难道) 5. 而 ①转折连词,但是,却人不知而不愠《论语·述而》 而不知其所 然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐 由是则生而有不用也 未有问而不告《送东阳马生序》 足肤皲裂而不知《送东阳马生序》②修饰连词,相当于“地”, 面山而居 恂恂而起 呼尔而与之 ③顺承连词,可不译酿泉为酒,泉香而酒冽 觉而起,起而归 ④表顺承的连词,然,这样 困于心,衡于虑,而后作 ⑤表顺承的连词,就温故而知新《论语·为政》 先帝创业未半而中道崩殂 ⑥表顺承的连词,来挟天子而令诸候《隆中对》 ⑦表递进的连词,而且国险而民附《隆中对》

中考常用文言虚词归纳 一. 之 1.代词 第三人称代词,可以代人、代事、代物。 代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”、“它(它们)”。 如:①公与之乘,战于长勺。②肉食者谋之。(《曹刿论战》) ③策之不以其道,食之不能尽其材……执策而临之,曰:“天下无马!”(《马说》) 2.助词 (1)结构助词,译为“的”,有的可不译。 如:①予尝求古仁人之心。(《岳阳楼记》) ②小大之狱,虽不能察,必以情。(《曹刿论战》) (2)结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。 如:①予独爱莲之出淤泥而不染。(《爱莲说》) ②专诸之刺王僚也,彗星袭月(《唐雎不辱使命》) (3)音节助词。用来调整音节,无义,一般不翻译。 如:①公将鼓之(《曹刿论战》) ②久之,目似瞑,意暇甚(《狼》) (4)结构助词,是宾语前置的标志。译时应省去。 如:①何陋之有?(《陋室铭》) ②宋何罪之有?(《公输》) (5)结构助词,是定语后置的标志。 如:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。(《岳阳楼记》) 3.动词,可译为“到”、“往”。 如:辍耕之垄上(《陈涉世家》) 4、表方位或时间的限定,相当于“以” ①一室之内②郊田之外③四海之内① 二.而 主要作连词用,可以表示以下关系: l.并列关系,相当于“而且”、“又”、“和”或不译。 如:①望之蔚然而深秀者(《醉翁亭记》) ②中峨冠而多髯者为东坡(《核舟记》) 2.承接关系,可译作“就”“接着”,或不译。 如:①日出而林霏开,云归而岩穴暝(《醉翁亭记》) ②温故而知新((论语)十二则》) 3.转折关系,译作“但是”“可是”“却” 如:①人不知而不愠,不亦君子乎?(《论语》十二则》) ②予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖……可远观而不可亵玩焉(《爱莲说》)4.递进关系,译作“而且”“并且”或不译。 如:饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也(《醉翁亭记》) 5.修饰关系,可译为“地”“着”,或不译。 ①面山而居(《愚公移山》)②杂然而前陈者,太守宴也。(《醉翁亭记》)三.以 (一)介词 1.表示原因,可译为“因为”“由于”。 如:①不以物喜,不以己悲(《岳阳楼记》) ②是以先帝简拔以遗陛下(前一个“以”表原因,后一个“以”表目的。)(《出师表》) ③以中有足乐者,不知口体之奉不若人也(《送东阳马生序》) 2.表示凭借,可译为“凭借”“按照”“依靠”等。 ①策之不以其道,食之不能尽其材(《马说》) ②以残年余力,曾不能毁山之一毛(《愚公移山》) ③乃入见。问:“何以战?”(《曹刿论战》) 3.表示工具、方式、方法,可译作“把”、“拿”、“用”等。 如:①屠惧,投以骨(《狼》) ②以衾拥覆(《送东阳马生序》) ③故临崩寄臣以大事《出师表》 (二)连词 1.表示目的,相当于现代汉语里的“来”“用来” 如:①将隧入以攻其后也(《狼》) ②以光先帝遗德(《出师表》) ③属予作文以记之(《岳阳楼记》) 2.表示结果,可译作“以致”“因而”。 如:①不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也(《出师表》) ②以伤先帝之明(《出师表》) 3.通“已”,已经。例:固以怪之矣。 (三)动词(属于实词),可译为“认为”。 如:①皆以美于徐公(《邹忌讽齐王纳谏》) 四.者 (一)代词,译作“……的”“……的人”“……的事物”“……的情况”“……的原因”等,相当于名词性短语。 如:①遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤(《愚公移山》) ②若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏(《出师表》) ③而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。(《唐雎不辱使命》) (二)语气助词,用在主语之后表示停顿,谓语部分一般用“也”字结尾,起判断作用。 如:①北山愚公者,年且九十(《愚公移山》)②诸葛孔明者,卧龙也。(《隆中对》) 五.其 (一)代词 1.第三人称代词,可译作“他(她)”“他(她)的”“他们”“他们的”“它”“它们”“它们的”。 如:①择其善者而从之,其不善者而改之(《〈论语〉十则》) ②屠大窘,恐前后受其敌(《狼》) 2、第一人称。相当于“我(的)”、“自己(的)。 如:①并自为其名。(《伤仲永》)

中考选择1-7填空9-11知识点总结 一、数与代数 能根据特定的问题查阅资料,找到所需要的公式,并会 代入具体的值进行计算;能通过代数式的适当变形求代 数式的值。 能合理运用整式的概念及其加减运算构造多项式, 进一步解决数学问题。

能够利用判别式说明含有字母系数的一元二次方程 根的情况;能由方程根的情况确定方程中待定系数的取值范围;会用配方法对代数式作简单的变形;能求解有实际背景的方程问题 的交点,解决二次函数与其他知识结合的有关问题。 二、空间与图形 立体图形、视图、展开图 中心投影和平行投影 线段、射线、直线:会用两点之间距离的知识解决有关问题。 角及角平分线 相交线、平行线 比例线段 三角形 等腰三角形和直角三角线 相似三角形

多边形 平行四边形:会用平行四边形的知识解决一些实际问题。 矩形:会用矩形的知识解决一些实际问题。 菱形:会用菱形的知识解决一些实际问题。 正方形:会用正方形的知识解决一些实际问题。 相似多边形 勾股定理及其逆定理 锐角三角函数:能运用三角函数解决与直角三角形有关的简单实 际问题。 解直角三角形:能综合运用直角三角形的性质解决简单的实际问 题。 圆的有关概念 圆周角 垂径定理 切线长 弧长 扇形 圆锥的侧面积和全面积 直线与圆的位置关系。 圆和圆的位置关系 轴对称 平移:能运用平移的知识解决简单的计算问题;运用平移的知识 进行图案设计。 旋转:能运用旋转的知识解决简单的计算问题;运用旋转的知识 进行图案设计。 位似变换

三、统计与概率 平均数、众数、中位数 极差、方差 频数、频率 事件 概率 中考选择1-7填空9-11考查的知识点练习一.绝对值相反数倒数 1.-5的绝对值是 . 2. 1 2 -的相反数是. 3. 1 2 -的绝对值是_________;-2的相反数是; 3 2 -的倒数是___________. 4. 绝对值为4的数是( ). A. ±4 B. 4 C. -4 D. 2 5.- 3 1 的相反数是( ). A.3 B.-3 C. 3 1 D.- 3 1 6.3-的倒数是 A.3 B. 1 3 - C.3- D. 1 3 7.5 -的相反数是 A.5 B.5 - C. 1 5 - D. 1 5 8. 如果一个数的倒数是-2,那么这个数是( ). A. 2 1 B. 2 C. -2 D. 2 1 - 9. 下列各组数中是互为相反数的是( ). A. -2与- 2 1 B. 2 -与2 C. -2与()22- D. -2与38- 10.2的算术平方根是() A.2 B.2 ± C.4 D.4 ±

初中文言文常见文言虚词用法一览表 虚 词 用法例句常见短语. 之. (1)【动】往,到……去. (2)【代】他,她,它. (3)【助】的(有时可不译). (4)【助】用于主谓之间,取消句 子独立性,起舒缓语气的作用。不 译. (5)【助】起调节音节的作用,不 译. (6)【助】宾语前置的标志。译时 省去. 辍耕之垄上(《陈涉世家》). 学而时习之(《论语》);策之不以其道 (《马说》). 恢弘志士之气(《出师表》). 予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》). 公将鼓之(《曹刿论战》). 宋何罪之有(《公输》);菊之爱(《爱莲 说》). . 以. (1)【动】认为,以为. (2)【介】用,把,拿. (3)【介】因为,由于. (4)【介】凭借,依靠,依照. (5)【连】相当于“而”(表承接). (6)【通】“已”,已经. (7)【连】连接上下东西往来等字. (8)【介】去,来,用来(表目的). (9)【连】以至、因而. 臣以王之攻宋也,为与此同类(《公输》). 以刀劈狼首(《狼》);投以骨(《狼》). 不以物喜,不以己悲(《岳阳楼记》). 以君之力(《愚公移山》). 无从致书以观(《送东阳马生序》). 固以怪之矣(《陈涉世家》). 十年以前;北京以东. 以光先帝遗德(《出师表》);意将隧入 以攻其后也(《狼》). 以塞忠谏之路也(《出师表》). 【以为】认为;作为。. 【以是(是以)】因此。. 于. (1)【介】在,到,向,从,对, 对于,由于,在……之中(方面)(用 在动词后引出对象). (2)【介】被. (3)【介】同,和,跟. (4)【介】比,胜过. 战于长勺(《曹刿论战》);告之于帝(《愚 公移山》);青,取之于蓝,而青于蓝; 箕畚运于渤海之尾(《愚公移山》);苟 全性命于乱世(《出师表》);生于忧患, 死于安乐(《孟子》). 不戚戚于贫贱(《五柳先生传》). 曹操比于袁绍(《隆中对》). 苛政猛于虎也. 【于是】①与现代汉语相 同;②这时,当时;在这, 从这。. 者. (1)【代】……人;……事物;…… 时候;……的情况. (2)【助】引出判断(原因、解释), 不译. 作亭者谁?有亭翼然临于泉上者(《醉 翁亭记》);或异二者之为(《岳阳楼记》). 陈胜者,阳城人也(《陈涉世家》). 【……者,……也】或【者 也】……是……. 乎. (1)【助】吗,呢,哪,吧;啊, 呀,哇. (2)【通】“于”。“在,从,向,给, 对”. 不亦乐乎?(《论语》). 醉翁之意不在酒,在乎山水之间也(《醉 翁亭记》). . 也. (1)【助】啊,呀,呢,吧,可不 译(表判断、肯定,表疑问、反问, 表感叹). (2)【助】句中表示舒缓、停顿, 可不译. 吴广者,阳夏人也(《陈涉世家》);徐 公何能及君也(《邹忌讽齐王纳谏》). 【也哉】呢,吗(表疑问 或反问)。. 故. (1)【名】原因,缘故. (2)【形】老的,旧的,原来的; 从前的,原来的;故旧,老友. (3)【副】故意,特意. (4)【连】因此,所以. (5)【动】死亡. 既克,公问其故(《曹刿论战》). 温故而知新,可以为师矣。(《论语》). 广故数言欲亡,忿恚蔚。(《陈涉世家》). 故余虽愚,卒获有所闻(《送东阳马生 序》). 已故. 【故人】老朋友。. 其. (1)【代】他(的),她(的),它 (的);他们(的),她们(的),它 们(的). (2)【代】那,那个,那些,那里. (3)【副】大概,或许,还是(表 推测). 安求其能千里也(《马说》). 余则缊袍敝衣处其间(《送东阳马生 序》). 其人视端容寂(《核舟记》). 其恕乎!己所不欲,勿施于人(《论语》); 其真不知马也(《马说》). .

中考语文 常见文言虚词专项讲解 方法指导 理解常见文言文虚词在稳重的意义和用法时,重要遵循以下原则: 1、带入筛选法; 2、语境推断法; 3、句位分析法; 4、语法分析法。 1、带入筛选法。 这是我们最常用的方法。如果我们书记某个虚词的基本用法和意义,在阅读和解题时,就可将他的每个用法带入句子,挑选其中讲得通的一项,从而获得正确的答案。以“而”为例,其主要用法有:表并列关系、表转折关系、表顺承关系、表递进关系、表修饰等。要弄清下列各句中“而”的不同意思,例句:①望之蔚然而深秀者;②学而不思则罔;③面山而居;④日出而林霏开;⑤饮少辄醉,而年又最高。一一带入进行理解和筛选即可。 2、语境推断法。 文言文阅读离不开具体的语境,常见的虚词大多有多种用法,词性词义变换较为复杂,要确定其具体意义和用法,必须结合上下文,利用

文意解题。此法对起关联词作用的虚词特别有效。如“扶苏以数谏故,上使外将兵”,前句行为是导致后句行为发生的原因,前后句为因果关系,因此“以”在此处为表原因的“因为”。 3、句位分析法。 一些虚词在句中位置不同,所起的作用也就不同。如“其”,在句首,一般是语气副词,表揣测,相当于“恐怕”“或许”“大概”“可能”,如“其真无马邪”;在句中,动词后一般是代词。如“择其善者而从之”,名(代)词后一般是语气副词,如“安陵君其许寡人”。4、语法分析法。 很多文言虚词在句子结构中有着特殊的语法功能,因而,据此也可以推断出虚词的用法。以“之”为例:

之 一、用作代词 1、用作一般代词(动词+之) 可以代人、代物、代事。译为“他”(他们)、“它”(它们)、“这件事”。 例:①二世杀之(他)②悉以咨之(他们) ③愿终守之(它)④故以怪之(这件事) 2、用作指示代词(之+名词) 可以译为“这” 例:公输盘为楚造云梯之械(这) 二、用作助词

2020中考英语精华知识点全汇总! 一.英语语法重点与难点 1、as…as…结构: You’re a boy as good as Tom.=You’re as good a boy as Tom. 你和汤姆是一样好的孩子。 2、 (1)too…to与so…that sb. can’t…的句型转换:前者为简单句,主语只有一个,而后者为复合句,主语有两个,试比较: The man was too angry to be able to speak. The man was so angry that he wasn’t able to speak. (2) too…to…与not enough to句型的转换: He is too young to get married.=He is not old enough to get married. The book is too difficult for me to read.= The book is not easy enough for me to read. 3、形容词原级表示比较级含义:

约翰不象迈克那么笨。 John is not so stupid as Mike. John is less stupid than Mike. John is cleverer than Mike. 4、用比较级表示最高级:约翰是班里最高的男生。 John is taller than any other boy in the class. John is the tallest boy in the class. 5、the more….. the more….表示“越……越……”: The more books you read, the wider your knowledge is. The more food you eat, the fatter you are. 6、 more and more….表示“越来……越……”: More and more students realized the importance of a foreign language. Our country is getting stronger and stronger. 二.中考考点—词组

初中文言文常见11个虚词的用法 作第三人称代词,可以代人、代事、代物。代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”、“它(它们)”。如:①公与之乘,战于长勺。(《曹刿论战》)②陈胜佐之,并杀两尉。(《陈涉世家》)③肉食者谋之。(《曹刿论战》) 有时也作第一人称,译为“我”。如:太尉苟以为可教而辱教之,又幸矣。(《上枢密韩太尉书》)(二)助词 1.结构助词,译为“的”,有的可不译。如:①予尝求古仁人之心。(《岳阳楼记》)②小大之狱,虽不能察,必以情。(《曹刿论战》) 2.结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。如:①医之好治不病以为功。(《扁鹊见蔡桓公》)②于独爱莲之出淤泥而不染。(《爱莲说》)③臣以王吏之攻宋也,为与此同类。(《公输》)3.音节助词。用来调整音节,无义,一般不翻译。如:①公将鼓之(《曹刿论战》)②久之,目似瞑,意暇甚(《狼》)③怅恨久之(《陈涉世家》) 4.结构助词,是宾语提前的标志。如:①何陋之有?(《陋室铭》)②宋何罪之有?(《公输》)③而城居者未知之也。(《满井游记》) 5.结构助词,是定语后置的标志。如:①居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。(《岳阳楼记》)②北顾黄河之奔流。(《上枢密韩太尉书》) (三)作动词,可译为“到”、“往”。如:吾欲之南海,何如?(《为学》) 二、者 (一)结构助词,译作“……的”“……的人”“……的事物”“……的情况”“……的原因”等,相当于名词性短语。如:①遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤(《愚公移山》)②若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏(《出师表》)③为之,则难者亦易矣,不为,则易者亦难矣(《为学》)④而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。(《唐雎不辱使命》) (二)语气助词,用在主语之后表示停顿,谓语部分一般用“也”字结尾,起判断作用。如:①北山愚公者,年且九十(《愚公移山》)②诸葛孔明者,卧龙也。(《隆中对》) 三、而 主要作连词用,可以表示以下关系: l.并列关系,一般不译,有时可译为“又”。如:①温故而知新,可以为师矣《(论语)十则》)②中峨冠而多髯者为东坡(《核舟记》) 2.承接关系,可译作“就”“接着”,或不译。如:①扁鹊望桓候而还走(《扁鹊见蔡桓公》)②尉剑挺,广起,夺而杀尉(《陈涉世家》)③环而攻之而不胜。前一个“而”就表示承接关系。《得道多助,失道寡助》 3.转折关系,译作“但是”“可是”“却”。如:①而未始知西山之怪特。(《始得西山宴游记》)②予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖……可远观而不可亵玩焉(《爱莲说》)③欲信大义于天下,而智术浅短(《隆中对》)④环而攻之而不胜。后一个“而”字表示转折关系。《得道多助,失道寡助》4.递进关系,译作“而且”“并且”或不译。如:①饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也(《醉翁亭记》)②学而时习之,不亦说乎(《(论语)十则》 5.修饰关系,可译为“地”“着”,或不译。①河曲智叟笑而止之曰(《愚公移山》)②施施而行,漫漫而游。(《始得西山宴游记》) 6、表示因果关系的连词,译作“因此”“所以”“因而”。 ①酿泉为酒,泉香而酒洌。(《醉翁亭记》) ②刘备天下枭雄,与操有隙,寄寓于表,表恶其能而不能用他。(《资治通鉴.赤壁之战》) ③非夫人之物而强假焉,必虑人逼取,而惴惴焉摩玩之不已。(《黄生借书说》) 7、表目的相当于现代汉语里的“来”。

中考文言虚词 一、“乎” 1.“乎”用作语气助词。可表示各种语气。如: ①学而时习之,不亦说乎? ②有朋自远方来,不亦乐乎? ③人不知而不愠,不亦君子乎? ④王侯将相宁有种乎? ⑤是亦不可以已乎? 2.“乎”还可用在形容词词尾,译作“……的样子”。如: ①颓然乎其间者,太守醉也。 3.“乎”用作介词,相当于“于”,可译为“在”“对”“对于”。如: ①醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。 二、而 (一)“而”用作连词,主要有以下五种情况: 1.表示并列关系,可译为“又”、“也”等,也可不译。如: ①舍鱼而取熊掌者也 ②舍生而取义者也。 2.表示承接关系,译作“然后”“就”。如: ①学而时习之,不亦说乎? ④水落而石出 3.表示转折关系,译作“但是”“然而”“却”“可是”。如: ①人不知而不愠,不亦君子乎? ②予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖……可远观而不可亵玩焉。 ③千里马常有,而伯乐不常有。 4.表示递进关系。译作“而且”“并且”或不译。如: ①敏而好学。 ②饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。 5.表示修饰关系,可译为“地”“着”或不译。如: ①潭西南而望 ②万钟则不辩礼义而受之 ④呼尔而与之/蹴尔而与之 ⑤朝而往,暮而归 (二)用作副词。常依附在表示时间的词语后面,无实意,一般不译。如: ①既而儿醒,大啼(《口技》) ②俄而百千儿哭,百千犬吠(《口技》)。 三、“之” (一)用作代词,有以下两种情况: 1. “之”可以代人、代物、代事。译为“他”、“她”(他们)、“它”(它们)等。如: ①愿陛下亲之信之……事无大小悉以咨之(代人,他们) ②肉食者谋之(代事,这件事) 2.“之”用作指示代词,表近指,可译为“这”。如: ①有良田、美池、桑竹之属。(《桃花源记》)

中考常用文言虚词归纳 一.之 1.代词 第三人称代词,可以代人、代事、代物。 代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”、“它(它们)”。 如:①公与之乘,战于长勺。②肉食者谋之。(《曹刿论战》) ③策之不以其道,食之不能尽其材……执策而临之,曰:“天下无马!”(《马说》) 2.助词 (1)结构助词,译为“的”,有的可不译。 如:①予尝求古仁人之心。(《岳阳楼记》) ②小大之狱,虽不能察,必以情。(《曹刿论战》) (2)结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。 如:①予独爱莲之出淤泥而不染。(《爱莲说》) ②专诸之刺王僚也,彗星袭月(《唐雎不辱使命》) (3)音节助词。用来调整音节,无义,一般不翻译。 如:①公将鼓之(《曹刿论战》) ②久之,目似瞑,意暇甚(《狼》) (4)结构助词,是宾语前置的标志。译时应省去。 如:①何陋之有(《陋室铭》) ②宋何罪之有(《公输》) (5)结构助词,是定语后置的标志。 如:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。(《岳阳楼记》) 3.动词,可译为“到”、“往”。 如:辍耕之垄上(《陈涉世家》) 4、表方位或时间的限定,相当于“以” ①一室之内②郊田之外③四海之内① 二.而 主要作连词用,可以表示以下关系: l.并列关系,相当于“而且”、“又”、“和”或不译。 如:①望之蔚然而深秀者(《醉翁亭记》) ②中峨冠而多髯者为东坡(《核舟记》) 2.承接关系,可译作“就”“接着”,或不译。如:①日出而林霏开,云归而岩穴暝(《醉翁亭记》) ②温故而知新((论语)十二则》) 3.转折关系,译作“但是”“可是”“却” 如:①人不知而不愠,不亦君子乎(《论语》十二则》) ②予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖……可远观而不可亵玩焉(《爱莲说》)4.递进关系,译作“而且”“并且”或不译。 如:饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也(《醉翁亭记》) 5.修饰关系,可译为“地”“着”,或不译。 ①面山而居(《愚公移山》)②杂然而前陈者,太守宴也。(《醉翁亭记》) 三.以 (一)介词 1.表示原因,可译为“因为”“由于”。 如:①不以物喜,不以己悲(《岳阳楼记》) ②是以先帝简拔以遗陛下(前一个“以”表原因,后一个“以”表目的。)(《出师表》) ③以中有足乐者,不知口体之奉不若人也(《送东阳马生序》) 2.表示凭借,可译为“凭借”“按照”“依靠”等。 ①策之不以其道,食之不能尽其材(《马说》) ②以残年余力,曾不能毁山之一毛(《愚公移山》) ③乃入见。问:“何以战”(《曹刿论战》) 3.表示工具、方式、方法,可译作“把”、“拿”、“用”等。 如:①屠惧,投以骨(《狼》) ②以衾拥覆(《送东阳马生序》) ③故临崩寄臣以大事《出师表》 (二)连词 1.表示目的,相当于现代汉语里的“来”“用来” 如:①将隧入以攻其后也(《狼》) ②以光先帝遗德(《出师表》) ③属予作文以记之(《岳阳楼记》) 2.表示结果,可译作“以致”“因而”。 如:①不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也(《出师表》) ②以伤先帝之明(《出师表》) 3.通“已”,已经。例:固以怪之矣。

中考语文知识点归纳(最新完整版) 第一部分:语文知识数字归纳记忆 两种语言类型:口语、书面语。 两种论证方式:立论、驳论。 两种说明语言:平实、生动。 两种说明文类型:事理说明文、事物说明文。 两种环境描写:自然环境描写----烘托人物心情,渲染气氛。社会环境描写-----交代时代背景。 两种论据形式:事实论据、道理论据。 三种感情色彩:褒义、贬义、中性。 小说三要素:人物(根据能否表现小说主题思想确定主要人物)、情节、环境。 议论文三要素:论点、论据、论证。 议论文结构三部分:提出问题(引论)、分析问题(本论)、解决问题(结论)。三种说明顺序:时间、空间、逻辑。 语言运用三原则:简明、连贯、得体。 四种文学体裁:散文、小说、诗歌、戏剧。 四种论证方法:举例、道理、比喻、对比。 句子的四种用途:陈述、疑问、祈使、感叹。 小说情节四部分:开头、发展、高潮、结局。 引号的四种用法:①表引用;②表讽刺或否定;③表特定称谓;④表强调或着重指出。 五种表达方式:记叙、说明、议论、描写、抒情。 破折号的五种用法:表注释,表插说,表声音中断、延续,表话题转换,表意思递进。 六种逻辑顺序:①总←→分;②现象←→本质;③原因←→结果;④概括←→具体; ⑤部分←→整体;⑥主要←→次要。 省略号的六种用法:①表内容省略;②表语言断续;③表因抢白话未说完;④表心情矛盾;⑤表思维跳跃;⑥表思索正在进行。 六种常用写作手法:象征、对比、衬托(铺垫)、照应(呼应)、直接(间接)描写、抑扬。 七种常见短语类型:并列、偏正、主谓、动宾、后补、“的”字短语、介宾短语。七种主要复句类型:并列、转折、条件、递进、选择、因果、假设。 八种常用修辞方法:比喻-----使语言形象生动,增加语言色彩。 拟人-----把事物当人写,使语言形象生动。 夸张-----为突出某一事物或强调某一感受。 排比-----增强语言气势,加强表达效果。 对偶-----使语言简练工整。 引用-----增强语言说服力。

人教版初中语文常见文言虚词用法 一、之 1、用作代词 (1)常用于代指人或事或物,相当于“他(她、它)们”、“它”、“这”等。一般用在动词后面,作宾语。 例句:1、问所从来,俱答之。《桃花源记》——代人,指桃花源中的人,相当于“他们” 2、用作助词 ①用于定语和名词之间,相当于“的”。 例句:1、蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。《为学》 ②用于主谓之间,取消句子独立性,可不译。 例句:1、予独爱莲之出淤泥而不染。(《爱莲说》) ③在句中表示动词宾语提前,即宾语前臵的标志,没有实在意义。 例句:1孔子云:何陋之有?(《陋室铭》)2宋何罪之有?(《公输》) ④在句中表示定语臵后,即定语后臵的标志,可译为“的”。 例句:1马之千里者。《马说》 2 居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。 ⑤音节助词,在句中补足音节,没有实在意义,可不译。 例句:1、久之,目似瞑,意暇甚。《狼》 3、用作动词译作“到”、“往”、“去”等,后面一般跟地点名词 例句:1辍耕之垄上。《陈涉世家》 二、而 主要作连词用,连结词与词,短语与短语,句子与句子,表示前后两部分的并列、承接、转折、递进、修饰等关系。可以表示以下关系: ①并列关系,一般不译,有时可译为“又”。 例句:1中峨冠而多髯者为东坡《核舟记》 ②顺承关系,可译作“就”、“接着”、“然后”,或不译。 例句:1扁鹊望桓侯而还走《扁鹊见蔡桓公》 ③转折关系,译作“但是”“可是”“却”。 例句:1而未始知西山之怪特。《始得西山宴游记》 ④修饰关系,可译为“地”“着”,或不译。 例句:1河曲智叟笑而止之曰《愚公移山》 ⑤递进关系君将哀而生之乎 三、以 1、介词 ①介绍动作行为产生的原因,可译为“因为”“由于”。 例句:1不以物喜,不以己悲《岳阳楼记》 ②介绍动作行为所凭借的条件,可译为“凭借”、“按照”、“靠”、“根据”等。 例句:1策之不以其道,食之不能尽其材《马说》 ③表示动作行为的方式,可译作“把”、“拿”、“用”等。 例句:1屠惧,投以骨《狼》——把2能以径寸之木,为…(《核舟记》) 2、作连词, ①表示目的,相当于现代汉语里的“来”、“用来” 例句:1意将隧入以攻其后也《狼》2以光先帝遗德《出师表》3属予作文以记之 ②表示结果,可译作“以致”、“因而”。

2015年迎中考8个文言虚词的用法及示例梳理 [而、之、以、于、为、其、则、乎] 【而】意义或用法: 1、表顺承可译为“然后”“就” ①聚室而谋曰②为坛而盟,收而攻蕲。③夺而杀尉 2、表转折可译为“然而”、“却”“可是” ①其家甚智其子,而疑邻人之父②予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖……可远观而不可亵玩焉。③人不知而不愠④环而攻之而不胜⑤千里马常有,而伯乐不常有。 3、表并列可译为“又”“并且”,或不译 ①蔚然而深秀者②中峨冠而多髯者为东坡③然后知生于忧患,而死于安乐也。 4、表修饰,表示偏正关系,连接状语和中心词,不译①佣者笑而应曰②河曲智叟笑而止之③面山而居④呼尔而与之⑤朝而往 5.表示因果关系,“因而” 四时之景不同,而乐亦无穷也。 【之】意义或用法: 1、作代词 (1)指代人、事、物,译作“他(们)”“她”“它(们)”“这件事”等。 ①愿陛下亲之信之②属予作文以记之 ③人皆吊之。④以刀劈狼首,又数刀毙之。

⑵复指代词:这,此。 例:①以君之力,曾不能损魁父之丘②有良田、美池、桑竹之属。③公输盘为楚造云梯之械。 2、动词“往”,“到......去” 例:①吾欲之南海,何如?②辍耕之垄上 ③送杜少府之任蜀州④送孟浩然之广陵 3、结构助词,用在定语和中心语(名词)之间,可译为“的”,也可不译。 ①近塞之人,死者十九。②小大之狱③渤海之尾④公输盘之攻械尽 4、助词,用在主谓之间,取消句子独立性,无实意。 ①孤之有孔明,犹鱼之有水也。②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。③大道之行也,天下为公。④甚矣,汝之不惠。 5、助词,凑足音节,无实义。 ①怅恨久之②鸣之而不能通其意。③久之,目似瞑,意暇甚。④卒之为众人⑤公将鼓之 6、作宾语前置的标志,无义。 ①何陋之有?②宋何罪之有?③莲之爱,同予者何人 7、作定语后置的标志。 例:①居庙堂之高,处江湖之远②马之千里者 8、表方位或时间的限定,相当于“以” ①一室之内②郊田之外③四海之内④数月之后 【以】意义或用法: 1、表行为动作的原因。译为“因为”“由于” ①不以物喜,不以己悲②扶苏以数谏故③以其境过清,不可久居,乃记之

中考英语核心知识点汇总 中考英语核心知识点汇总英语语法重点与难点 1、as…as…结构:你和汤姆是一样好的孩子。 You’re a boy as good as Tom.=You’re as good a boy as Tom. 2、(1)too…to与so…that sb. can’t…的句型转换:前者为简单句,主语只有一个,而后者为复合句,主语有两个,试比较:The man was too angry to be able to speak. The man was so angry that he wasn’t able to speak. (2) too…to…与 not enough to句型的转换: He is too young to get married.=He is not old enough to get married. The book is too difficult for me to read.= The book is not easy enough for me to read. 3、形容词原级表示比较级含义: 约翰不象迈克那么苯。 John is not so stupid as Mike. John is less stupid than Mike. John is cleverer than Mike. 4、用比较级表示最高级:约翰是班里最高的男生。 John is taller than any other boy in the class. John is the tallest boy in the class. 5、the more….. the more….表示“越……越……”: The more books you read, the wider your knowledge is. The more food you eat, the fatter you are. 6、more and more….表示“越来……越……”: