运用数学建模方式设计《种群的数量变化》一节课的教案

南宁三中郭文娟

一、教学设计说明

1、基本理念

《新课程标准》强调关注学习兴趣,倡导体验、实践、参与、合作与交流的学习方式和任务型的教学途径,发展学生的综合运用能力,培养理论联系实际意识。教学要符合多元智能理论与智慧教育,为学生创设良好的语言环境,使学生在愉快和自信的情绪中,充分发挥他们的想象力、创造力、实践力,培养学生的合作意识,与生物实际相练习,运用科学的研究方法,将课堂引导成学生自主探索,获得新知的,体验科学研究成就感的场所。

2、整体设计思路

针对教材的特点和学生的特点,做了如下尝试:将数学建模的方式引入到学生的学习当中,利用简单的数学建模,将以往学生难以理解的“J”型“S”型曲线,增长率和增长速率,其他种群数量变化的方式等概念更清晰的呈现和理解;引入多个现实例子,让学生体验到数学建模在现实生活中的应用;通过对模型的不断修正,学生体验科学家在研究科学问题时不断改进和探索的过程。

二、学情分析

通过前面的学习学生已经掌握了有关种群的特征,生物因素中种内关系和种间关系等生物知识,可以用来解释和分析本节内容中的有关问题。

三、教学目标

1.知识目标

理解种群数量的变化以及研究种群数量变化的意义。

2.能力目标

通过研究种群数量变化的“J”型和“S”型曲线,学会运用数学方法解决生物学问题以及建立数学模型的观念。

3.情感目标

通过对实际生物例子的分析,体验学以致用的快乐

四、教学重点

种群数量的变化,

五、教学难点

1.难点:种群数量的变化

2.突破策略种群的数量变化涉及的内容多而复杂,又难于理解,是本节教学的难点。对于这一难点的突破,可以采用多种方法。如数学建模思想的引入,运用数学方法剖析一个典型种群、分析每种种群数量变化曲线的条件、分析不同曲线所代表的种群数量变化的含义等。

六、教学方法

讲授法、谈话法、分析归纳法、多媒体模拟法、讨论法、图表分析法

七、教法设计

模块一、情景创设:

视频埃及“蝗灾”进军以色列、刀鱼稀缺只因生态恶化过度捕捞,两组视频形成强烈对比,一个是种群数量过大造成灾难,一个是种群数量过少资源枯竭,如何解决这样的难题呢?其实这些都是关于种群数量变化的问题,这就是今天我们要学习的重点,只有了解了种群数量变化的规律,才能更好的解决野生生物资源的合理利用、害虫的防治等问题

模块二、重难点突破:

1.数学建模的引入

研究数量变化关系在数学上有着很经典的方法——数学建模,而在生物数量研究上建立一个数学模

型,首先就要有一种合适的研究对象即模式生物,引导学生思考,模式生物要满足什么条件。学生一般都可以想到容易培养、繁殖世代短等特点,那么通常具有这样特点的生物果蝇、酵母菌便可以顺理成章的出现。

2.研究方法的探索

这里可以提示学生联系前面学过的科学研究方法,其实孟德尔就是一个很好的例子,他成功的关键之一就是在做研究的时候先从简单的一对性状研究,然后再到两对性状,这样从易到难的方法对我们也同样适用。在从前面的知识中我们学到影响生物种群数量的因素有很多,如果把它们都考虑进去,就会使研究变得很困难,因此这里可以引导学生先抛开这些因素的影响,然后再逐渐加入一些因素,从最简单的模型不断完善,于是先引出理想状态下的数量变化类型。

3.“J”型增长的探索

(1)学生活动

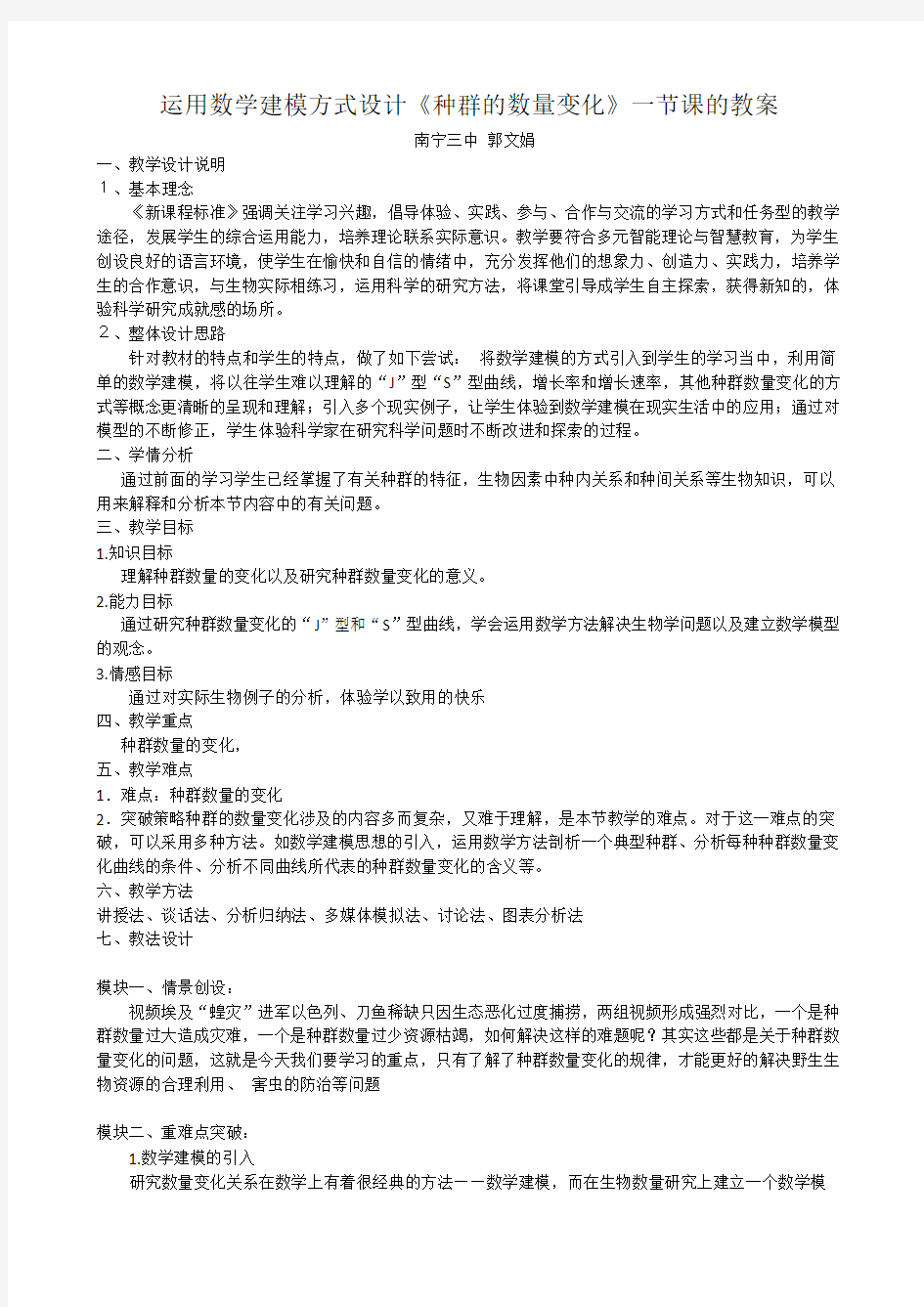

给出材料:细菌每20分钟繁殖一代,假定原先有两单位

的细菌,在理想条件下,能否用折线图的方式画出细菌数量变

化曲线?

通过学生合作、讨论等方式,开始用一个相对简单的数学

模型完成一个简单的推论,可以树立学生接下来进一步探究的

信心。

(2)公式推导

完成简单的绘图后,总结由于这个曲线看来很像英文字母

“J”,所以被称为“J”型曲线。根据图中发现,每一代繁殖后都

是上一代的2倍,可以把这个数字用一个常数“λ”表示,结合

课本知识在理想环境下由于出生率和死亡率是稳定的,所以下一年的种群数量跟上一年的比值就是恒定的,这个数就是“λ”,“J”型增长的种群数量关系可表示为N1=N0×λ,N2=N1×λ……N t=N0×λt。

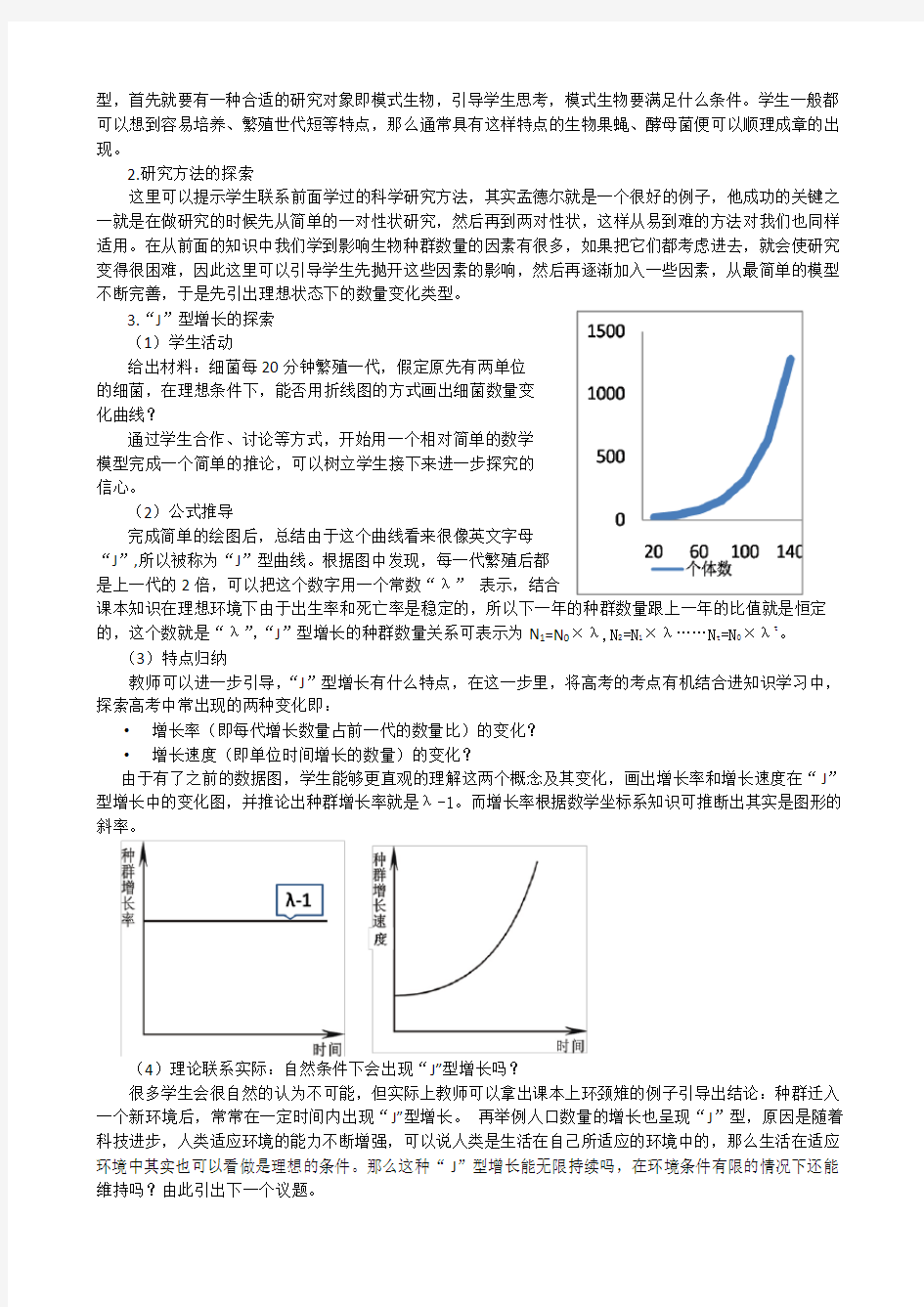

(3)特点归纳

教师可以进一步引导,“J”型增长有什么特点,在这一步里,将高考的考点有机结合进知识学习中,探索高考中常出现的两种变化即:

?增长率(即每代增长数量占前一代的数量比)的变化?

?增长速度(即单位时间增长的数量)的变化?

由于有了之前的数据图,学生能够更直观的理解这两个概念及其变化,画出增长率和增长速度在“J”型增长中的变化图,并推论出种群增长率就是λ-1。而增长率根据数学坐标系知识可推断出其实是图形的斜率。

(4)理论联系实际:自然条件下会出现“J”型增长吗?

很多学生会很自然的认为不可能,但实际上教师可以拿出课本上环颈雉的例子引导出结论:种群迁入一个新环境后,常常在一定时间内出现“J”型增长。再举例人口数量的增长也呈现“J”型,原因是随着科技进步,人类适应环境的能力不断增强,可以说人类是生活在自己所适应的环境中的,那么生活在适应环境中其实也可以看做是理想的条件。那么这种“J”型增长能无限持续吗,在环境条件有限的情况下还能维持吗?由此引出下一个议题。

4.“S”型增长的探索

(1)学生活动

学生根据自己的设想预测当用一定容量一定营养的培养基培养酵母菌的时候,酵母菌的数量变化趋势,引导学生对比自己的预测和生态学家高斯培养大草履虫的结果,总结出生物种群的“S”型增长。

(2)曲线趋势和“K”值的理解

“S”型曲线与“J”型曲线之间的差距实际是就是由于环境阻力造成的,那什么是环境阻力呢,这可以引导学生去根据之前学过的生态因素进行总结。

有条件的学生可以利用数学方法来理解“S”型曲线出现的原因。由于环境条件有限,所以种群数量始终不能突破一个上线,这个就是“K”值即环境容纳量,也就是有限资源中看容纳的最多该生物种群的数量,假定资源看做1,那么每个个体所占有的环境资源就是1/K,如果个体数为N,那么所占有的资源就是N/K,剩余资源就是1-N/K,那么当种群数量N相对比较少的时候,剩余资源就比较多,环境压力可以忽略不计,这时就会出现类似“J”型的增长,而当N 比较大时,剩余资源就比较少,环境压力越来越大,那么种群数量的增长势必减缓。

(3)特点归纳

①S型曲线的种群增长速度变化?

从之前的的数学模型中知道增长速度是数量图形的斜率,所以是先增快,

后减弱,从图上看出当种群数量为K/2的时候,种群增长速度最快。

②延伸练习

如图表示某物种迁入新环境后,种群增长速率随时间的变化关系。在第10

年时经调查该种群数量为200只,估算该种群在此环境中的环境负荷量约为

A.100只

B.200只

C.300只

D.400只

5.种群数量的其他变化

教师展示其他几种种群数量变化图,学生讨论形成这样变化的原因

如:雪兔和猞猁的周期性波动

蚜虫随季节数量变化

通过以上探究,学生通过由理想状态,到有限环境条件,不断的完善种群数量变化模式,再研究特殊原因所造成的数量变化,其实也是一种不断完善的建模,可以体会科学家在研究中不断完善科研的过程中

严谨的态度。

模块三、关于种群数量变化的应用

1.研究种群数量变化的意义

理论的研究结束后,学生更感兴趣的是对现实问题的解决,

可以通过例题进行练习和巩固:

(1)野生生物资源的合理利用和保护

①如图是某种鱼类的增长曲线图,图中表示种群增长速度

最快的一点是

②既要获得最大的捕捞量,又要使鱼类资源的更新能力不受

到破坏,从理论上分析,应该使种群的数量保持在图中哪一点代表的水平上?

(2)害虫的防治

①如图是蝗虫的增长曲线图,为了控制蝗虫的数量,什么时候进行防治

效果最好?

②为了防止环境污染,应该采取什么方法进行防治?

2.延伸探究

家鼠繁殖力极强,善于打洞,偷吃粮食,传播疾病危害极大,应该采取哪些措施控制家鼠数量?

学生可以讨论出很多的方法,然而能够够有效控制鼠害又对环境破坏性比较小,而且能够防止鼠害的反弹方法是什么呢?

八、板书设计

主板书:

种群与生物群落

二、种群的数量变化

1.“J”型增长

条件:理想环境(新入环境短时间内或适应环境)

特点:N t=N0×λt

种群增长率=λ-1,种群增长速率越来越快

2.“S”型增长

条件:有限条件下

特点:K值=环境容纳量

种群增长速率先增快后减慢,当种群数量为K/2是最大

三、其他种群数量变化

稳定、波动、衰退、

四、研究种群数量变化的意义

1.野生生物资源的合理利用和保护

2.害虫防治

副板书:学生板书即公式推导