文化与时间——中美时间观对照与分析

- 格式:pdf

- 大小:2.74 MB

- 文档页数:75

从中美节假日看文化的差异★第一篇:从中美节假日看文化的差异从中美节假日看文化的差异[摘要] 节日承载着一个民族历史形成和积淀下来的诸多民族文化深层结构内涵,是民族精神在特定的社会土壤中长期孕育的结果和重要载体。

透过中美两国节日表征,从时序规律、信仰及价值重心取向、道德趋向和精神追求等方面分析差异,以求畅通交流,取长补短。

[关键词] 中国;美国;传统节日;文化差异节日风俗以旖旎的风情和独特的风貌展现在人们面前,从不同的角度和侧面,反映着民族的历史风貌和社会生活,具有鲜明的民族特色和浓郁的乡土气息。

它包涵着一个民族历史形成和积淀下来的性格、心理、信仰、观念、思维方式、道德情操、审美情趣以及诸多民族文化深层结构内涵的价值取向,是民族精神在特定的社会土壤上长期孕养的结果和载体,是一个民族生存形态最突出、最具特色的展示。

节日习俗浅显易见,易于表现,而民族精神则深嵌于各种表象之下。

因此,对比研究中美传统节日异同,可以透过其表征,揭示两个民族的性格、心理、文化价值取向和民族精神。

1.中国传统节日时序构成规律体现了中国历史发展中农耕文明的主导地位,较清晰地记录了历史轨迹;而美国节日时序反映了西方人的宗教信仰在生活中的地位以及文艺复兴之后对人性的回归。

中国的传统节日主要有:春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节、腊八节等,这些节日按照时令顺序相继排列。

腊八节、春节、元宵节在冬季,清明节在春季,端午节、七夕节在夏季,而中秋节、重阳节在秋季。

这一构成规律恰好体现了中国历史发展中农耕文明的主导地位。

历史上的中国是以农业为主的国家,传统上重视气候变换对农业的影响。

我国最古老的节日是农事节日,而农事节日又源自节气,都是岁时节令,即受天候、物候、气候的周期性转换所影响,节日活动的目的都与世俗的农事生产直接相关。

如中国最隆重的节日—春节,就起源于上古时期的腊祭,由一年农事后的报答神的恩赐而来。

再如清明节,“清明前后,点瓜种豆”,正是春耕播种的大好时节。

中美时间概念差异的对比分析及教学建议作者:严墨晰来源:《文教资料》2020年第15期摘; ;要:作为一种基于结构主义,传统又实用的第二语言教学法,对比分析被广大对外汉语教师应用于教学实践。

该方法具有深刻的理论与实际意义,不可避免存在一定的局限。

其中注重两种语言结构的对比而忽略彼此语义、语用、文化等方面的比较,是对比分析具有争议的一点。

本文通过分析文献资料并结合实际教学中的相关事例,对了解语言承载的中美民族时间概念差异在对比分析中的必要性进行阐释。

同时给出教学建议,为对外汉语教师提供参考,以提高教学效率。

关键词:对比分析; ; 时间概念; ; 之前; ; 之后语言和文化有着密切的关系,是文化的载体。

人们的情感交流、信息傳递和思维表达都要以它作为最主要的媒介。

除此之外语言本身也是文化的一部分,文化具有的民族性、系统性、发展性等特征语言同样具备,是不可割裂、彼此依附且互相促进的。

学习一门语言必然要了解背后承载的文化和对应民族的思维方式,否则对外汉语教学的二语学习者很容易将目的语学习流于表面,无法掌握地道的汉语。

再者,不能站在目的语母语者的角度观察体悟汉语的特点,容易在学习过程中达到“事倍功半”的效果。

因此,教师在使用对比分析法的时候,除了将两种语言的结构进行对比外还需要将文化因素纳入比较的范畴。

目前,关于对比分析本身的研究,笔者在CNKI的中英文文献中检索出近万篇相关论文:从早期,Paul Markham回顾了对比分析的心理基础,以及与该方法相关的语言发展。

同时对对比分析的主要批评进行了回顾,并得出了结论[1](25-29),包括在今天的第二语言课堂中使用该方法的基本原理。

至近期,赵琴通过实验证实了使用该方法预判、诊断和纠正“中式英语”的表达现象,从而提高学生水平[2]。

可以说对比分析在第二语言教学中得到了广泛应用,现阶段关于此方面的研究成果是非常充分的。

目前关于中美时间观念差异的研究成果相对较少,笔者于CNKI检索出525篇相关文章,其中大部分论文聚焦于此种不同的成因及在跨文化交际中产生的现象。

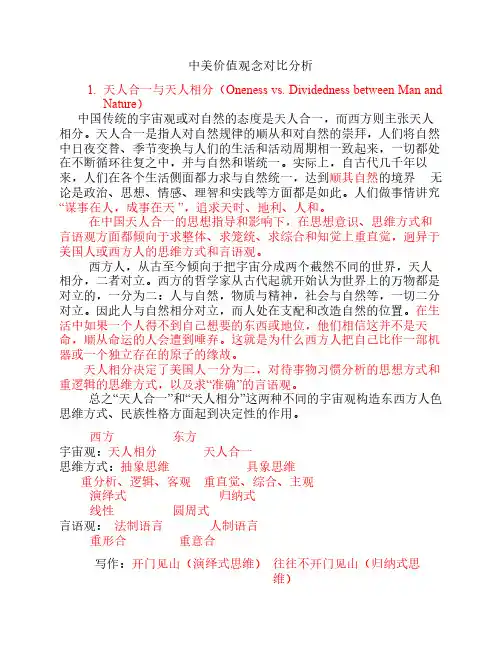

中美价值观念对比分析1. 天人合一与天人相分(Oneness vs. Dividedness between Man andNature)中国传统的宇宙观或对自然的态度是天人合一,而西方则主张天人相分。

天人合一是指人对自然规律的顺从和对自然的崇拜,人们将自然中日夜交替、季节变换与人们的生活和活动周期相一致起来,一切都处在不断循环往复之中,并与自然和谐统一。

实际上,自古代几千年以来,人们在各个生活侧面都力求与自然统一,达到顺其自然的境界无论是政治、思想、情感、理智和实践等方面都是如此。

人们做事情讲究“谋事在人,成事在天 ”,追求天时、地利、人和。

在中国天人合一的思想指导和影响下,在思想意识、思维方式和言语观方面都倾向于求整体、求笼统、求综合和知觉上重直觉,迥异于美国人或西方人的思维方式和言语观。

西方人,从古至今倾向于把宇宙分成两个截然不同的世界,天人相分,二者对立。

西方的哲学家从古代起就开始认为世界上的万物都是对立的,一分为二:人与自然,物质与精神,社会与自然等,一切二分对立。

因此人与自然相分对立,而人处在支配和改造自然的位置。

在生活中如果一个人得不到自己想要的东西或地位,他们相信这并不是天命,顺从命运的人会遭到唾弃。

这就是为什么西方人把自己比作一部机器或一个独立存在的原子的缘故。

天人相分决定了美国人一分为二,对待事物习惯分析的思想方式和重逻辑的思维方式,以及求“准确”的言语观。

总之“天人合一”和“天人相分”这两种不同的宇宙观构造东西方人色思维方式、民族性格方面起到决定性的作用。

西方东方宇宙观:天人相分天人合一思维方式:抽象思维具象思维重分析、逻辑、客观重直觉、综合、主观演绎式归纳式线性圆周式言语观:法制语言人制语言重形合重意合写作:开门见山(演绎式思维)往往不开门见山(归纳式思维)2. 群体取向与个人主义取向(Group vs. Individualism Orientation)群体取向表现在两个方面,一是群体取向,二是他人取向。

中美文化价值观对比研究文化是一个群体(可以是国家、也可以是民族、企业、家庭)在一定时期内形成的思想、理念、行为、风俗、习惯、代表人物,及由这个群体整体意识所辐射出来的一切活动。

传统意义上所说的,一个人有或者没有文化,是指他所受到的教育程度。

后者是狭义的解释,前者是广义的解释。

文化是一种社会范畴,是指一个社会所具有的独特的信仰、习惯、制度、性格、审美观、价值观、兴趣、思维方式等的总模式,是一个社会的整个生活方式,每一种文化都有其独特的方式。

文化并没有对与错之分,只是体现了不同的人有不同的行为方式。

价值观是指一个人对周围的客观事物(包括人、事、物)的意义、重要性的总评价和总看法。

像这种对诸事物的看法和评价在心目中的主次、轻重的排列次序,就是价值观体系。

价值观和价值观体系是决定人的行为的心理基础。

价值观是人们对社会存在的反映。

是社会成员用来评价行为、事物以及从各种可能的目标中选择自己合意目标的准则。

价值观通过人们的行为取向及对事物的评价、态度反映出来,是世界观的核心,是驱使人们行为的内部动力。

它支配着人们的信念、态度和行为。

价值观是文化中最深层的部分,不同的国家有着不同的价值观,价值观有助于解释并理解文化差异,在表面上体现为两国文化风俗信仰的不同,在本质上体现为文化价值观念的差异。

中国和美国在文化传统上有很大的不同。

一个是五千年的文化古国,儒家是华夏固有的价值体系;另一个是只有几百年历史的西方文化,是由来自世界各地不同民族融合组成的国家,形成了一个全新的价值体系,表现出很大的弹性与包容性。

中国的儒家、道家和佛教对中国人思维方式的形成产生很大影响。

这三种哲学思想都很重视悟性,因此中国人的所作所为都比较含蓄和委婉,要让人经过思考后才明白其中的真正意思。

在这一点上西方人与中国人有很大不同。

美国的哲学背景是亚里士多德严密的形式逻辑,以及后来从十六世纪到十八世纪弥漫于欧洲的理性主义。

理性主义注重形式论证,对欧洲自然科学的发展起推动作用。

中美时间观差异之研究摘要语言是跨文化交际的一个主要方面,时间作为非言语交际的一个重要方面,其信息传递也深受其影响。

时间在交际过程中起着不可忽视的作用,如何对待时间及如何使用时间,在很大程度上影响了跨文化交际的效果。

本文试图从非正式时间、过去和将来、长期和短期以及单向制计时和多项制计时四个角度对中美时间观进行比较研究并提出建议,以提高跨文化交际的有效性。

关键词跨文化交际;中美时间观差异;文化差异随着社会经济的发展和文化传播的进步,跨文化交际一直是普遍和长期的文化现象,在社会发展和国际交流方面发挥了至关重要的作用。

作为非语言交际的一个重要方面,时间对人际交往产生直接影响。

霍尔认为,时??间是基本制度和时空法规的一部分,每一种文化都有自己的时间规范。

中国和美国的文化分别属于东西方文化,他们在很多方面有所不同,比如宗教信仰和历史发展。

本篇论文给出了来自不同文化背景的人一些建议。

1 中美时间观差异时间观是非言语交流的一种方式,简单地说,就是人们对时间的观念。

更确切地说,它是人们对时间的理解以及对时间的进一步反映,它是人类社会的自然产物。

时间会说话。

它比语言表达得更直率。

它所传递的信息清楚明晰。

由于时间不是那么可以任人摆布,因此相对而言,时间就不像话语那么容易被歪曲。

时间能响亮地说出真相,而语言会撒谎(霍尔,1959)。

大家都知道,由于文化差异,中美文化在时间观念上有很大的不同,包括哲学、宗教、社会实践和历史。

下面我们主要探索中国和美国时间观的差异。

2 非正规时间爱德华·霍尔提出了每种文化的时间系统:技术时间,正规时间和非正规时间。

非正规时间是一个难以理解的抽象概念,它对于不同人具有不同的含义。

2.1 准时性中国和西方国家在对时间的态度上存在着巨大差异。

美国人年轻,他们已经学会了严肃对待时间,守时对他们来说是强制性的[1]。

例如,中国人习惯提前或准时参加家庭聚会,因为他们想帮助主人提前做好准备。

相反,如果美国人被邀请参加一个聚会,为了以防打扰主人准备就不会提前出现。

跨文化视野下中美时间观念的研究分析英文版AbstractBecause of the differences in geographical location, daily habbits and history, a variety in Chinese and Western cultures, especially in Chinese and American cultures have evolved. Time concept differences of Chinese and American are directly caused by the two regions’people holding many different values in their daily lives, studies, and work. Some people are born with an impatient personality, while others with a slow temperament. Some people are always very punctual, while others may be frequently late to appointments. These differences are reflected in Chinese and American different time concepts. In the following paper, supported by scientific sources and researches, the author will discuss the time concept of Chinese and American in cross-cultural communication, and try to avoid cultural conflicts.Keywords: Chinese and American cultures; time concept; cross-cultural communication摘要由于地域、日常习惯和历史的差异,孕育出了多样化的中西方文化,尤其是中美文化。

中美时间观念的异同中美时间观念的异同惜阴守时,在美国似乎已成习惯。

校车去各社区接送中小学生,每天总是准时到达预定的地点,绝无任何差错。

出席会议,不会有人迟到早退。

亲朋友好相会,也都按时赴约。

美国人做什么事,都讲个时间观念,故此而得到世人的好评。

比起那些磨磨蹭蹭,不守时间不讲效益的人群,是大大地进化了。

遵守时间,还包括按时上下课,按时放学,少开会,开短会,长话短说。

约会有度,走访限时,邮车按时送取邮件,环卫车准时收取废物,等等。

如何对待时间,在这里,已由一种观念,进入实际的价值取向。

在这里,普遍实行以钟点计酬。

有人把孩子送到邻居家帮忙看两天,完了非付80美金不可。

不收也得收,理由是占用了你的时间。

公司约请外面的技术员前来咨询有关事项或向客户解说技术问题,作顾问等,均按小时支付报酬。

若用去4个小时,该技术员每小时工资为45美金,则起码应付给不少于200美金的劳酬,折合人民币约1400元。

最近,美国官方公布,最低工资由每小时7美元,提高到每小时8美元(有学者提出最低工资制不利劳工就业)。

无论是合同工,还是长期固定工,工资都以小时工资为基本单位计算。

比如,某技术员小时工资40元,那他的日工资就是320元,一月一年的工资便可照此标准计算出来。

计件工的付酬,都是把产品转换为生产时间来计算的。

这就为人的社会价值取向确立了依据和遵循,从而兑现了时间就是金钱的理念。

因为我们从事任何活动,做任何一件事,无不与时间发生关系。

没有时间,何谈做事?外出打工,实际上就是出卖时间;雇请别人做工,也就是购买被雇者的时间。

学习需要时间,劳作需要时间。

干家务需要时间,完成工程需要时间。

建设需时间,连破坏也需要时间。

挣钱吃饭,需要付出时间。

劳动致富,更需要时间。

时间就是财富,时间就是金钱。

如果随便浪费别人或自己的时间,就等于直接或间接地糟踏别人或自己的财富和金钱。

要是有意占用他人的时间来为自己牟取利益,这叫占人便宜。

而无条件地占用他人的劳动时间为自己服务,无疑就是剥削了。

中美在跨文化交际中时间取向的差异分析作者:王康英来源:《信息教研周刊》2013年第14期摘要:非语言交际作为人类交际两种手段(语言交际与非语言交际)之一,也像交际语言一样拥有一定的交际规则。

时间取向属于文化的深层结构,每当人们发现其他人的思维或行为方式与自己的不同,就会感到无奈或是无法理解,因为人们总是理所当然地觉得自己的时间取向以及使用时间的方式是正确的,这样以来就会给交际带来困难。

随着中美交流与合作的不断加深,中国文化传统时间观正在被改变,美国文化的传统时间观也渐渐受到其他文化时间观的影响。

冲突与融合将是中美文化时间观共统发展和存在的主要途径。

通过对中美时间取向的比较研究,我们可以克服中美人们因在时间取向方面的差异而引发的误解和矛盾,从而达到成功交际的目的。

关键词:时间取向;时间习惯;差异随着全球进入一体化格局,具有不同语言及文化背景的人们之间的接触日益增多,跨文化交际已成为不可回避的现实。

时间取向是跨文化交际的一个重要方面。

时间学作为人类活动的主要组成部分,对人类交际产生潜移默化的影响。

不同时间取向是导致跨文化交际误解和失败的一个不容忽视的重要因素,因而我们非常有必要研究不同文化群体之间时间取向的文化差异。

东西方文化分别代表着两种不同文化氛围,也起源于不同的传统。

基于不同哲学基础的中国文化及美国文化,在这方面的表现尤为明显。

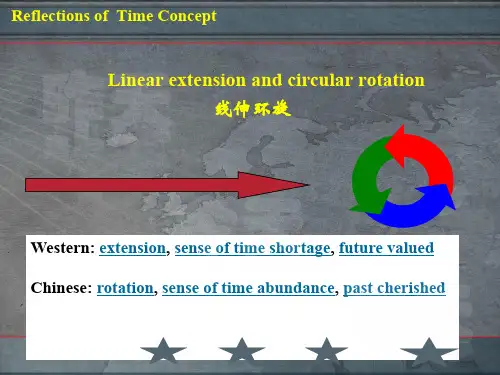

中国是典型过去时间取向为主的社会,而美国则是未来取向的社会。

因此,由于时间取向的不同,中美两国人民存在很大的文化差异,为了避免交流中出现文化障碍及误解,我们有必要仔细探讨一下中美两国之间的时间取向差异。

一、从文化背景的不同看中美时间观念的差异时间观作为非语言交际的要素之一,对跨文化交际的影响已越来越受到众多学者的重视。

过去取向与未来取向属于时间的取向问题,属于心理时间范畴,是指不同文化分别对过去与未来的认识,以及人们对过去与未来所赋予的意义及重视程度。

过去取向的特征是在该文化中人们尊重祖先和历史经验,信奉“历史是现实的一面镜子”。

中美文化差异下商务礼仪行为中时间观念的比较论文中美文化差异下商务礼仪行为中时间观念的比较论文[摘要]随着中美经贸往来的日益频繁,中美商务合作项目涉及的领域和范围日益扩展,商务礼仪作为商务活动中必须遵循的行为规范和准则,承载着中美两国特定的文化内涵,发挥着不可替代的作用。

通过比较中美两国文化差异下的商务礼仪在时间上的差异和规律,分析由此带来的对商务活动的影响,以期找到有效的交流沟通渠道,促进中美商务合作。

[关键词]中美文化差异;商务礼仪;时间观念一、商务礼仪概述(一)商务礼仪的涵义礼仪是一种行为规范和准则,指人们在社会交往活动中为维系社会正常生活、正常秩序而约束个人行为、共同遵守的道德规范,包括社交礼仪、商务礼仪、服务礼仪、政务礼仪、涉外礼仪等。

商务礼仪是指人们在从事商务活动中广泛遵循的、体现相互尊重的行为规范和准则,既有礼仪的基本内容,也有商务礼仪的特点。

世界经济贸易活动的深入发展,需要各国都遵循商务活动中的商务礼仪行为规范和准则。

(二)商务礼仪的作用1.有助于塑造良好形象商务活动中商务人员个人和团体的形象是通过良好的礼仪体现出来的,而且礼仪深层次还体现一个人文化底蕴、文明程度、社会公德等内容,是赢得对方好感和继续交往的启门砖。

塑造企业形象和个人职业形象对于现代企业和商务从业人员来说成为一项重要的任务。

其实在商务活动中,良好的个人形象和企业形象能提升对方的可信任度。

若商务人员能做到举止有度,言辞得当,落落大方,从容不迫,那么对方就会产生信任感、安全感,就會增进你在对方心中的重要性,为彼此之间的沟通做好良好的铺垫,从而促进商务活动的发展,为取得成功奠定基础。

反之,如果商务人员在沟通中表现出懒散拖沓,举止不得当规范,则会产生不良效果。

2.有助于建立良好的人际关系首先,良好的礼仪举止给人亲近感,使沟通双方更容易相互接受。

给对方留下好的第一印象只需要做到微笑,文明礼貌,着装整洁,也要牢记他人姓名,懂得倾听,善于倾听。

时间文化教案:认识各国文化中对时间的态度和价值观。

中国人对时间的态度作为一个拥有悠久历史和文化的东方国家,中国人对时间的态度和价值观也是独特的。

在中国文化中,时间被视为一种有限而珍贵的资源,因此,时间管理尤为重要。

在中国人的日常生活中,时间可以被视为一种用于尊重他人的礼仪。

例如,在商务会谈中,到场时间是非常重要,在中国商务会谈中,晚到是不礼貌的行为。

此外,中国人有一个很有趣的观念,那就是时间是一个循环的重复,它是不断重复的过去和未来,这种思想被称为“周期时间”。

根据中国的农历传统,每个月的第一个日历日期被称为“初一”,每个月的十五日被称为“十五”,这些都代表着循环时间的节律。

日本人对时间的态度日本人对时间的态度源自于他们古老的文化和传统,他们尊重时间,珍视时间。

他们的工作日非常长,因为他们非常重视工作和责任感。

在日本,按时到达远远不够,“准时”才是最重要的事情。

这是因为日本人相信,准时的表现代表着你对工作、对公司、对客户和同事的尊重。

此外,日本人还有一个很有趣的文化现象,那就是“和时计”。

它实际上是一种在家庭中传承的文化,意思是不仅要信任一个人,还要相信他的时间感。

在和时计中,每个人都需要遵循同样的时间表,这样彼此之间才能取得协调和共识。

印度人对时间的态度印度是一个注重宗教和精神生活的国家,他们对时间有着独特的理解和处理方式。

在印度文化中,时间被视为一种精神的体验,而不仅仅是数量上的东西。

印度人认为,时间是一种非常神秘的东西,它可以带来各种各样的幸福和灾难。

在印度,对待时间的态度非常不同,这也证明了他们思想与西方国家有所不同。

在印度,时间经常被用作一种修行的方式,许多印度人花费大量的时间用于冥想和反思,以换取内心的静和心灵上的安定。

因此,在印度,时间并不是为了工作或者生活而存在的,而是为了修行成为更好的人而存在的。

美国人对时间的态度美国是一个非常独立、富有和多样化的国家。

在美国,时间被视为一种资源,人们非常受时间的约束。

让时间说话——从时间维度解读中美文化差异

陈春卿

【期刊名称】《牡丹江大学学报》

【年(卷),期】2008(017)004

【摘要】时间观是非语言交际中非常重要的一部分,不同的文化对于时间有着不同的态度.本文在介绍时间分类的同时,对中美时间行为差异进行对比研究:中国是典型过去时间取向为主的、圆式的、多向时制社会,而美国则是未来取向的线式的、单向记时制社会.而后从制定时间表、最后期限,守时、预约、等候和排队等方面比较两国的时间差异.通过比较,我们可以挖掘出造成这种差别的原因,以促进两国人们之间更好的交流.

【总页数】4页(P40-42,58)

【作者】陈春卿

【作者单位】三明学院教育系,福建,三明,365000

【正文语种】中文

【中图分类】G04

【相关文献】

1.关于建筑时间维度的思考——叙事视野下的刘家琨创作实践的解读 [J], 王瑞

2.疏离与回归——《背影》的时间维度解读 [J], 李彦超

3.从时间角度解读马克思政治哲学的正义维度 [J], 臧峰宇

4.古典诗词中有关时间维度的解读 [J], 李岩鹏

5.从影片《少年时代》解读时间维度的叙事艺术 [J], 肖丹

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

南京师范大学硕士学位论文文化与时间--中美时间观对照与分析姓名:李康申请学位级别:硕士专业:外国语言文学;俄语语言文学指导教师:张向阳20120516中文摘要时间是大多数人类社会共同享有的认知概念,会对人们的言行举止产生潜移默化的影响。但人们并不都是从同一角度看待时间。文化传统不同,人们对待时间的态度和利用时间的行为也就不可能没有差异。自改革开放以来,中美两国在经济政治等方面的往来日益增长,而跨文化交际中由于时间观不同而引发的误解与冲突不容忽视。通过对中美时间观的对比研究,我们可以看到中美两国人时间观念的不同,理解导致差异的文化根源,明确应如何克服因时间观差异而引发的交际冲突和烦恼,从而促进两国人民更好地交流。本研究以跨文化交际学、社会语言学、哲学等为理论基础,以跨文化交际学为统一的理论框架对中美文化中的时间观念进行分析研究。在探讨了诸多学者对时间观的研究之后,本文从文化语境出发,对中美不同的时间观进行了对比分析,并从文化理论上探究了导致中美时间观差异的文化根源。为了避免研究陷入文化定势的境地,本文还结合情景语境理论,进行了中国人时间观的动态分析。揭示了中美时间观在时间取向、时间形态和时间体系三方面存在较大差异。本文同时指出,在跨文化交际的过程中,人们应该重视时间观带来的交际影响,从而避免由其产生的误解和冲突,促进跨文化交际的顺利进行。关键词:时间观;文化差异;文化根源;动态分析;跨文化交际

UAbstractTime,acognitiVeconceptsharedbymostofthehumansocieties,imposesstrong

impacton

human’s

sayingand

doingsubtlyandinvisibly:However’noteveryoneinthe

wo订dViewsmetimeinthesameway.Infact,culturesdif琵rintheirattitudestoward

timeaJldbehaViorsoftimeusage.Sincerefomingandopening,economicandp01itical

exchangesbetweenChinaandAm谢cahasgrownbyleaps

a11dbounds.I:IoweVer,itis

thediVersityoftemporalconc印tsthatoRencreatesmisunderstandinga11dconnictsof

interculturalcommunicationbetweenthesetwocultllres.BythecontrastiVestudiesof

temporalconceptsbetweenChineseandAmericans,wecannotonlysee

thecultllral

dif.ferencesintemporalconc印t,butalsounderstandthedeep—seatedculturalfactorswhichunderliethesedif.ferences.AndmenwemaybeclearabouthowtoresolVetheconnictsaJldproblemstriggeredbytemporalconc印t,soastocommunicatesmoothly

andsuccess如lly.

Basedonstudiesonintercultllralcommunication,sociallinguisticsandphilosophM

thisresearchisdeVeloped

withinterculturalcommunication

as

a行锄ework,discussing

di毹renttemporalconc印tsinChineseandAm嘶caJlcultures.ThereViewonme

preViousstudiesconductedbynumeroussch01arsservesasabaseofmismesis.Thenundermecontextofcultllre,meauthormakesacontrastiVeanalysisonthetemporal

conc印tdif|ferencesbetweenChineseaIldAm嘶caIls.Besides,theculturalroots

underlyingsuchdifjfIerencesareexplored

to

betterinstnlctmeintercultural

communication.IIlaVoidanceofstereotypesandin印plicationofmecontext也eory,this

thesismakesadyn锄icaIlalySisabouttheV撕ationsofChinesetemporalconc印t.This

mesisuncoversmatChinese’s

temporalconc印tdi虢rS舶mAm舐can’smainly

in缸ee

aspects:n锄ely,timeorientation,timepattemandtimesyStem.Meallw.hile,people

shouldValuetemporalconc印ta11dtrytoaVoidmemisunderstalldingaIldconnictsresulting6.0mittofacilitatetheprocessofinterculturalcommunication.1沁ywords:tempOralconcept;culturediffIerences;culturalroots;

dyn锄ic

analysis;

intercultllralcommunication—1厶—jL日lJ百

交通工具和通讯手段的迅猛发展,多媒体的诞生以及经济的高度全球化使得不同的民族、国家之间的交往日益加强,具有不同语言及文化背景的人们之间的接触日益增多。而对于处在现代社会中的个人而言,为了能受益于这种文化交织的大潮,只有设法成为具有跨文化能力的现代人。胡文仲与贾玉新指出:“在多元文化并存的时代中,个人之间、社会群体之间、民族之间乃至国家之间,无不存在着文化差异甚至文化沟壑。培养对文化差异的敏感性,缩短文化距离,。发展跨文化交际能力,已经成为新时代的迫切需求。”(引自外教社跨文化交际丛书总序)时间作为文化的重要组成部分,自古就是哲学家们的研究重点之一。学者们从古希腊罗马时期就开始探究时间的实质,从亚里士多德到现代物理学领域,再到现代语言学的各个学科,时间问题从未脱离学者们的研究视野。作为跨文化交际的要素之一,时间对人类的交际有着潜移默化的影响。时间观是人们在长期社会实践中自然形成的,时间观一旦形成,人们的言行就不知不觉地接受它的制约和支配。反过来,一定的言行又反映一定的时间观,传递关于时间观的某种信息。美国人类学家EdwardHaU(1959:1)指出:“时间会说话,而且比有声语言更为直截了当、清晰明白。由于它不大受人意识的控制,也不会像口头语言那样容易为人所曲解,所以在词语撒谎的地方,它便能高声宣告真相。”虽然时间是人类社会共有的认知概念,但分属不同文化的人们的历史传统不同,宗教信仰不同,各自形成的价值观不同,人们赋予时间的意义和使用时间的方式也就不可能没有差异。JellemyRiVkin在《时间的战争》中提到:“时间带着口音发言。每一种文化都有自己独特的时间指纹。认识一个民族,其实就是认识它如何使用时间。”(LeVine1997:1)因此当来自不同文化的人们进行交际时,时间作为一种无形的向导,就会对人们的言行产生重要的影响,从而使交际产生误解或冲突。在西方,对时间观念与时间行为的研究已进行了多年,且研究学者分布于诸多学科,以心理学与人类学为胜。在众学者中,美国文化人类学家EdwardHall,以研究人们利用时空的文化差异而闻名于西方学术界。HaU极为重视时间在交际中的作用,曾在多部著作中加以论述。HaU(1959:140.161)把人类认知的时间划分为三大类:显性时间、技术性时间以及隐性时间。而且他进一步根据人们利用时间的不同方式,提出一元时间(或译为单时制)和多元时间(或译为多时制)两大系统(1983:42.45)。人类学家Florence对ucl(1101111与S仃Ddtbeck(196l:12)提出的价值取向理论中将时问取向分为三类:过去取向,现在取向以及未来取向。另外,据一些学者的观点,时间与空间存在着某种契合,这就产生两种时间观,即线式和圆式两种观念。此外,美国社会心理学家RobenLevine(1997)系统地研究了时间与文化以及时间与社会的关系。Levine(1997:1)认为时间带着口音发言,认识一个民族,其实就是去认识它如何使用时间。进而他指出通过考察一个城市的居民的步行平均速度、工作速度等因素,就能得出当地生活节奏的总指数(ibid:9)。中国的学者做了许多关于中美或中西时间观念比较的研究,而且许多采用西方理论结合中国实际取得了意义重大的成果。关世杰(1995)在《跨文化交流学——提高涉外交流能力的学问》一书中,从三种时间观角度对比分析中西文化差异:过去、现在和将来时间观念,直线式时间观念与环形时间观念以及单向时间习惯与多向时间习惯。关世杰(1995:288)还指出:“世界上不同文化对时间的不同观念,在跨文化交流中也会引起误解。”随后贾玉新就中美两国不同的文化背景,也探讨了两国不同的时间观。贾玉新(1997)认为,受中国历史文化传统的影响,中国属于过去时间导向、圆式时间以及多项时间。与中国文化的时间观相反,西方人,尤其是美国人,属于未来取向、线式时间以及单项时间。也有部分学者考虑到时代的变迁、文化的变化,指出了中国人时间观的变化。如林大津(1996:272)在《跨文化交际研究——与英美人交往指南》中专辟一章论述中国文化的动态特征,并指出:“中国人办事风格,由多元时间制向一元时间制转化的速度加快了。”无独有偶,胡文仲(1999:114)也提出:“我们中国人基本上属于单时制,在大城市中生活速度日益加快,人们越来越重视时间的安排。”本文试图从跨文化交际学的角度对中美时间观进行对比研究。在总结现有文化时间观的研究理论基础之上,本文将时间观细化为:时间形态、时间取向和时间体系,更加注重将时间观置于文化环境当中去进行研究。对比结束后本文还进一步深入探讨了导致时间观差异的文化根源,希望能够找出交际失败的症结所在,“对症下药”,从而“药到病除”,促进跨文化交际的顺利进行。最后为了避免研究陷入文化定势的境地,本文还结合情景语境理论,进行了中国人时间观的动态分析。文章总体包括六个部分。第一部分主要阐述了撰写这篇论文的研究原因和意义、研究问题、研究方法、研究目的以及文章框架;第二部分是文献综述,首先阐述了文化、非言语交际和时间观等定义,其次回顾和评述了中外关于时间观研究的历史和现状,最后探讨了语境的定义及语境理论。一、二章解释说明了研究文化时间观的重要性及必要性。在第二部分的理论基础上,第三部分以时间取向、时间形IV