高三物理原子核结构

- 格式:ppt

- 大小:403.50 KB

- 文档页数:11

鲁科版高三物理选修3《原子核结构》说课稿一、课程背景介绍本次课程是高三物理选修3《原子核结构》的说课稿。

该课程是高中物理选修课程的一部分,主要涉及原子核结构的相关内容。

通过本课程的学习,学生将深入了解原子核的组成、结构、性质以及核反应等重要内容,为他们进一步学习核物理以及相关学科打下坚实的基础。

二、课程目标本节课的主要教学目标如下: 1. 掌握原子核的基本组成和结构。

2. 了解原子核的性质,如原子核的稳定性和放射性等。

3. 理解原子核中的核力、库伦排斥力以及守恒定律等重要概念。

4. 掌握阿尔法衰变、贝塔衰变和伽马射线的基本概念和特征。

5. 培养学生的实验操作技能和科学思维能力。

三、教学重点和难点1.教学重点:原子核的基本组成和结构、核力和核稳定性、阿尔法衰变、贝塔衰变和伽马射线。

2.教学难点:核力和守恒定律的理解、核反应的基本概念和特征。

四、教学过程1. 导入(5分钟)通过一个生动的实例引入,让学生了解原子核的重要性。

例如,介绍原子核的发现历史,以及原子核是物质世界中极小而且核力很大的基本组成部分。

2. 知识讲解(20分钟)根据教材内容,系统讲解原子核的基本组成和结构。

由浅入深,逐步引入核子、质子和中子的概念,解释原子核为何稳定或不稳定,引导学生理解原子核的核力和库仑排斥力之间的作用。

3. 实例分析(15分钟)通过几个具体的实例案例,让学生深入理解原子核的稳定性和放射性。

例如,解释为何镭元素比铀元素更具放射性,并通过图表展示原子核的半衰期和衰变过程。

4. 概念巩固(15分钟)通过问题和讨论,巩固学生对核反应的基本概念和特征的理解。

例如,提问学生哪些元素会经历阿尔法衰变和贝塔衰变,并要求他们解释衰变过程的特点和能量变化。

5. 实验操作(20分钟)通过小组实验操作,让学生亲自进行核反应实验,进一步巩固所学知识。

例如,设计一个模拟阿尔法衰变实验,让学生观察阿尔法粒子的路径和能量转移。

6. 总结与拓展(5分钟)对本节课学习的核心知识进行总结,并给出学习拓展的方向。

高考物理原子核知识点总结物理是高考中的一门重要科目,而原子核是其中的一个重要知识点。

原子核是物质的基本组成单位之一,研究原子核的性质对于理解物质的本质和原子结构非常重要。

本文将对高考物理中的原子核知识点进行总结,旨在帮助考生提升对这一知识点的理解和掌握。

一、原子核的基本结构原子核由质子和中子组成,质子带正电,中子带中性。

质子和中子的质量几乎相等,质子的质量约为1.67×10^-27千克。

原子核的直径约为10^-15米,相比于整个原子而言非常小。

质子和中子集中在原子核中心,而外部则通过电子云来保持整个原子的稳定。

二、原子核的组成原子核的组成与原子的元素有关。

在同一元素的原子核中,质子的数量是固定的,称为元素的原子序数,决定了一个元素的化学性质。

例如,氢原子核中只有一个质子,氧原子核中有8个质子。

而中子的数量可以有所不同,同一元素的不同核素就是由中子数量不同组成的。

核素的质量数指的是质子和中子的总数,通常用A表示。

例如,氢原子的质量数为1,氢同位素的质量数为2和3,在质量数不同的核素中,化学性质都是相同的。

三、原子核的相对稳定性原子核的相对稳定性与核内质子和中子之间的相互作用有关。

质子的电荷相互排斥,而核力使得质子和中子之间产生吸引力,起到核内结合的作用。

当核内的质子和中子数量接近时,核力可以克服质子之间的相互排斥,维持原子核的相对稳定性。

当核内的质子或中子数量过多或过少时,核力无法平衡相互排斥力,原子核就会发生放射性衰变,变为其他核素。

四、核反应和核能核反应是指原子核发生的变化。

核反应可以分为裂变和聚变两种形式。

核裂变是指重原子核分裂成两个或多个轻原子核,伴随着释放大量能量。

核聚变是指两个轻原子核合并成一个更重的原子核,也伴随着能量的释放。

核能是一种巨大的能量资源,广泛应用于核电站和核武器等领域。

五、放射性衰变放射性衰变是指原子核自发地发出射线,变为其他核素的过程。

放射性衰变可以分为α衰变、β衰变和γ衰变。

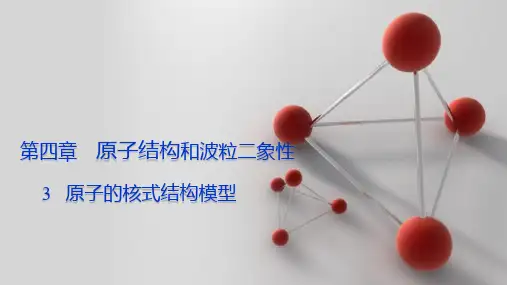

18.2 原子的核式构造模型★新课标要求(一)学问与技能1.理解原子构造模型建立的历史过程及各种模型建立的根据。

2.知道α粒子散射试验的试验方法和试验现象,及原子核式构造模型的主要内容。

(二)过程与方法1.通过对α粒子散射试验结果的探讨与沟通,培育学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理实力。

2.通过核式构造模型的建立,体会建立模型探讨物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学开展过程中的作用。

3.理解探讨微观现象。

(三)情感、看法与价值观1.通过对原子模型演化的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学看法和不畏权威、敬重事实、敬重科学的科学精神。

2.通过对原子构造的相识的不断深化,使学生相识到人类对微观世界的相识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学探讨方法的正确运用对科学开展的重要意义。

★教学重点1.引导学生小组自主思索探讨在于对α粒子散射试验的结果分析从而否认枣糕模型,得出原子的核式构造;2.在教学中浸透和让学生体会物理学探讨方法,浸透三个物理学方法:模型方法,黑箱方法和微观粒子的碰撞方法;★教学难点引导学生小组自主思索探讨在于对ɑ粒子散射试验的结果分析从而否认枣糕模型,得出原子的核式构造★教学方法教师启发、引导,学生探讨、沟通。

★教学用具:投影片,多媒体协助教学设备★课时支配1 课时★教学过程(一)引入新课讲解并描述:汤姆生发觉电子,根据原子呈电中性,提出了原子的枣糕模型。

学生活动:师生共同得出汤姆生的原子枣糕模型。

点评:用动画展示原子枣糕模型。

(二)进展新课1.α粒子散射试验原理、装置(1)α粒子散射试验原理:汤姆生提出的枣糕原子模型是否对呢?原子的构造特别严密,用一般的方法是无法探测它的内部构造的,要相识原子的构造,须要用高速粒子对它进展轰击。

而α粒子具有足够的能量,可以接近原子中心。

它还可以使荧光屏物质发光。

假如α粒子与其他粒子发生互相作用,变更了运动方向,荧光屏就可以显示出它的方向变更。

高三物理原子核知识点总结随着高三物理学习的深入,原子核知识的掌握对于学生们来说至关重要。

本文将对高三物理原子核知识点进行详细总结和阐述,以帮助学生们更好地理解和掌握这一内容。

1. 原子核的组成原子核由质子和中子组成。

质子是带正电荷的粒子,质子数决定了原子的元素特性;中子是带中性的粒子,中子数决定了同位素的特性。

2. 原子核的结构原子核呈球形结构,质子和中子分别位于核心区域。

质子和中子之间通过强相互作用力保持稳定。

3. 原子核的电荷原子核整体呈正电荷,这是因为质子带正电荷,中子不带电。

原子整体呈电中性,是因为电子数等于质子数。

4. 原子核的质量原子核的质量主要由质子和中子质量之和决定。

质子和中子的质量相当,各为1个原子质量单位(u)。

5. 原子核的大小原子核的大小在10^-15m数量级,相较于整个原子来说非常小,核大小主要与质子和中子的数量有关。

6. 原子核的稳定性原子核的稳定性取决于质子和中子的数量比例。

当质子数与中子数适当匹配时,原子核相对稳定。

若质子数过大或过小,则原子核会不稳定,导致放射性衰变。

7. 放射性衰变放射性衰变是指不稳定原子核自发地转变为其他核的过程。

常见的放射性衰变有α衰变、β衰变和γ衰变。

8. α衰变α衰变是指原子核放出一个α粒子的过程,其中α粒子由2个质子和2个中子组成。

α衰变会使原子核质量减小4个单位,原子序数减小2个单位。

9. β衰变β衰变分为β+衰变和β-衰变两种形式。

β+衰变是指原子核放出一个正电子和一个中微子的过程,β-衰变是指原子核放出一个负电子(即β粒子)和一个反中微子的过程。

β衰变会导致原子核中质子数或中子数改变,从而改变原子序数。

10. γ衰变γ衰变是指原子核释放出γ射线的过程。

γ射线是电磁波,不带电荷和质量,能够穿透物质。

11. 原子核的相对质量和能量根据爱因斯坦的质能方程E=mc^2,原子核的质量与能量之间存在着等效关系。

原子核的能量主要由核内的相互作用力和核外的库仑排斥力决定。

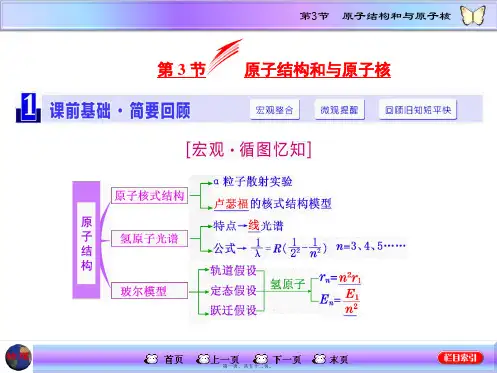

高三物理教案原子的核式结构教案鉴于大家对十分关注,小编在此为大家搜集整理了此文高三物理教案:原子的核式结构教案,供大家参考!本文题目:高三物理教案:原子的核式结构教案原子的核式结构玻尔理论天然放射现象一、知识点梳理1、原子的核式结构(1) 粒子散射实验结果:绝大多数粒子沿原方向前进,少数粒子发生较大偏转。

(2)原子的核式结构模型:在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核,原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间绕核旋转.(3)原子核的大小:原子的半径大约是10-10米,原子核的半径大约为10-14米~10-15米.2、玻尔理论有三个要点:(1)原子只能处于一系列的不连续的能量状态中,在这些状态中原子是稳定的.电子虽然绕核旋转,但并不向外辐射能量,这些状态叫定态.(2)原子从一种定态跃迁到另一定态时,它辐射(或吸收)一定频率的光子,光子的能量由这两个定态的能量差决定.即h=E2-E1(3)原子的不同能量状态对应于电子沿不同圆形轨道运动.原子的定态是不连续的,因而电子的可能轨道是分立的. 在玻尔模型中,原子的可能状态是不连续的,各状态对应的能量也是不连续的,这些不连续的能量值的能量值叫做能级。

3、原子核的组成核力原子核是由质子和中子组成的.质子和中子统称为核子.将核子稳固地束缚在一起的力叫核力,这是一种很强的力,而且是短程力,只能在2.0X10-15的距离内起作用,所以只有相邻的核子间才有核力作用.4、原子核的衰变(1)天然放射现象:有些元素自发地放射出看不见的射线,这种现象叫天然放射现象.(2)放射性元素放射的射线有三种:、射线、射线,这三种射线可以用磁场和电场加以区别,如图15.2-1 所示(3)放射性元素的衰变:放射性元素放射出粒子或粒子后,衰变成新的原子核,原子核的这种变化称为衰变.衰变规律:衰变中的电荷数和质量数都是守恒的.(4)半衰期:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间称为半衰期.不同的放射性元素的半衰期是不同的,但对于确定的放射性元素,其半衰期是确定的.它由原子核的内部因素所决定,跟元素的化学状态、温度、压强等因素无关.(5)同位素:具有相同质子数,中子数不同的原子在元素周期表中处于同一位置,互称同位素。

高中物理原子结构和原子核原子结构和原子核是高中物理中一个非常重要的内容。

在这篇文章中,我们将从基本概念开始,逐步展开对原子结构和原子核的讲解。

一、原子结构原子结构是指原子的内部构造。

早在古希腊时期,人们就意识到物质是由非常小的粒子构成的,而这些粒子就是原子。

但直到19世纪末,科学家们才通过实验证据确信原子是物质的基本单位。

1.原子的基本构成原子是由三种基本粒子组成的:质子、中子和电子。

质子和中子位于原子的核心,被称为原子核,而电子则绕着原子核旋转。

质子和中子的质量相近,质量大约为1.67x10^-27千克,而电子的质量则非常小,大约为9.11x10^-31千克。

原子核的半径约为0.1纳米,而电子的轨道半径约为0.1埃。

2.原子的电荷质子带有正电荷,记为+e,其中e为元电荷的基本单位。

电子带有负电荷,记为-e。

中子没有电荷,是中性粒子。

原子总的电荷是零,因为质子和电子数量相等。

3.原子的元素特性每种元素的原子的质子数是固定不变的,被称为原子序数或核电荷数。

根据元素的原子序数从小到大排列,可以得到元素周期表。

电子的数量和排布方式则决定了元素的化学性质。

二、原子核原子核是原子的核心部分,由质子和中子组成。

原子核的直径约为10^-15米,相比整个原子的尺寸非常小。

但是原子核却凝聚着原子99.95%的质量。

1.质子质子带有正电荷,质量较大。

质子数决定了原子的元素特性,因为不同元素的质子数是不同的。

质子数可以通过查看元素周期表获得。

2.中子中子没有电荷,是中性粒子。

中子的质量和质子相近。

中子数可以通过减去原子的质子数来得到。

3.原子的核外电子原子的核外电子按能级分布在轨道上。

能级较低的电子离原子核较近,能级较高的电子离原子核较远。

根据一套量子数规则,电子的能级和轨道数量是有限的。

电子的排布方式决定了元素化学性质的差别。

三、原子结构的实验验证原子结构的理论模型得到广泛接受,主要是基于一系列实验证据得出的。

1.序列反应一些放射性原子的衰变过程表明有一种带正电的粒子存在于原子核中。

3eud教育网 http://www.3edu.net 百万教学资源,完全免费,无须注册,天天更新! 3eud教育网 http://www.3edu.net 教学资源集散地。可能是最大的免费教育资源网! 18.2 原子的核式结构模型 ★新课标要求

(一)知识与技能 1.了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型建立的依据。 2.知道粒子散射实验的实验方法和实验现象,及原子核式结构模型的主要内容。 (二)过程与方法 1.通过对粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理能力。 2.通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用。 3.了解研究微观现象。 (三)情感、态度与价值观 1.通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神。 2.通过对原子结构的认识的不断深入,使学生认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义。 ★教学重点 1.引导学生小组自主思考讨论在于对粒子散射实验的结果分析从而否定枣糕模型,得出原子的核式结构; 2.在教学中渗透和让学生体会物理学研究方法,渗透三个物理学方法:模型方法,黑箱方法和微观粒子的碰撞方法; ★教学难点 引导学生小组自主思考讨论在于对ɑ粒子散射实验的结果分析从而否定枣糕模型,得出原子的核式结构 ★教学方法

教师启发、引导,学生讨论、交流。 ★教学用具: 投影片,多媒体辅助教学设备 ★课时安排 1 课时 ★教学过程 (一)引入新课 讲述:汤姆生发现电子,根据原子呈电中性,提出了原子的枣糕模型。 学生活动:师生共同得出汤姆生的原子枣糕模型。 3eud教育网 http://www.3edu.net 百万教学资源,完全免费,无须注册,天天更新! 3eud教育网 http://www.3edu.net 教学资源集散地。可能是最大的免费教育资源网! 点评:用动画展示原子枣糕模型。 (二)进行新课 1.粒子散射实验原理、装置 (1)粒子散射实验原理: 汤姆生提出的枣糕原子模型是否对呢? 原子的结构非常紧密,用一般的方法是无法探测它的内部结构的,要认识原子的结构,需要用高速粒子对它进行轰击。而粒子具有足够的能量,可以接近原子中心。它还可以使荧光屏物质发光。如果粒子与其他粒子发生相互作用,改变了运动方向,荧光屏就能够显示出它的方向变化。研究高速的粒子穿过原子的散射情况,是研究原子结构的有效手段。 学生:体会粒子散射实验中用到科学方法;渗透科学精神(勇于攀登科学高峰,不怕苦、不怕累的精神)的教育。 教师指出:研究原子内部结构要用到的方法:黑箱法、微观粒子碰撞方法。 (2)粒子散射实验装置 粒子散射实验的装置,主要由放射源、金箔、荧光屏、望远镜和转动圆盘几部分组

2017高考物理原子的核式结构知识点原子由原子核和绕核运动的电子组成,为大家整理了物理原子的核式结构知识点,希望大家认真阅读做好复习!1、原子的核式结构(1) 粒子散射实验结果:绝大多数粒子沿原方向前进,少数粒子发生较大偏转。

(2)原子的核式结构模型:在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核,原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间绕核旋转.(3)原子核的大小:原子的半径大约是10-10米,原子核的半径大约为10-14米~10-15米.2、玻尔理论有三个要点:(1)原子只能处于一系列的不连续的能量状态中,在这些状态中原子是稳定的.电子虽然绕核旋转,但并不向外辐射能量,这些状态叫定态.(2)原子从一种定态跃迁到另一定态时,它辐射(或吸收)一定频率的光子,光子的能量由这两个定态的能量差决定.即hν=E2-E1(3)原子的不同能量状态对应于电子沿不同圆形轨道运动.原子的定态是不连续的,因而电子的可能轨道是分立的.在玻尔模型中,原子的可能状态是不连续的,各状态对应的能量也是不连续的,这些不连续的能量值的能量值叫做能级。

3、原子核的组成核力原子核是由质子和中子组成的.质子和中子统称为核子.将核子稳固地束缚在一起的力叫核力,这是一种很强的力,而且是短程力,只能在2.0X10-15的距离内起作用,所以只有相邻的核子间才有核力作用.4、原子核的衰变(1)天然放射现象:有些元素自发地放射出看不见的射线,这种现象叫天然放射现象.(2)放射性元素放射的射线有三种:、射线、射线,这三种射线可以用磁场和电场加以区别,如图15.2-1 所示(3)放射性元素的衰变:放射性元素放射出粒子或粒子后,衰变成新的原子核,原子核的这种变化称为衰变.衰变规律:衰变中的电荷数和质量数都是守恒的.(4)半衰期:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间称为半衰期.不同的放射性元素的半衰期是不同的,但对于确定的放射性元素,其半衰期是确定的.它由原子核的内部因素所决定,跟元素的化学状态、温度、压强等因素无关.(5)同位素:具有相同质子数,中子数不同的原子在元素周期表中处于同一位置,互称同位素。