教育最新K122017-2018学年高二历史下学期第三次月考试题(含解析)

- 格式:doc

- 大小:199.00 KB

- 文档页数:17

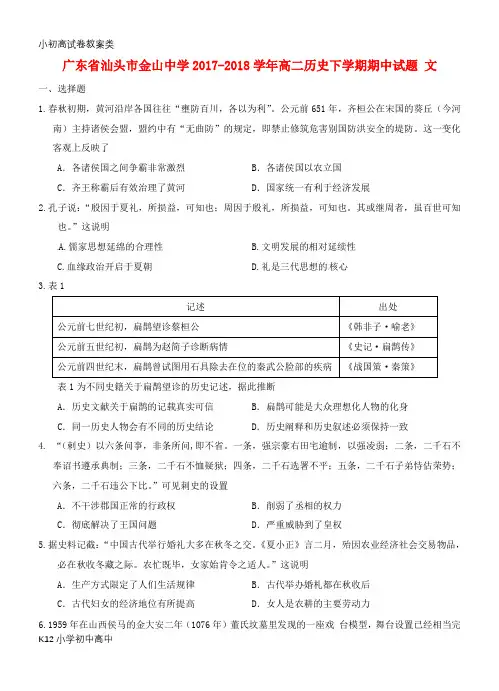

广东省汕头市金山中学2017-2018学年高二历史下学期期中试题文一、选择题1.春秋初期,黄河沿岸各国往往“壅防百川,各以为利”。

公元前651年,齐桓公在宋国的葵丘(今河南)主持诸侯会盟,盟约中有“无曲防”的规定,即禁止修筑危害别国防洪安全的堤防。

这一变化客观上反映了A.各诸侯国之间争霸非常激烈 B.各诸侯国以农立国C.齐王称霸后有效治理了黄河 D.国家统一有利于经济发展2.孔子说:“殷因于夏礼,所损益,可知也;周因于殷礼,所损益,可知也。

其或继周者,虽百世可知也。

”这说明A.儒家思想延绵的合理性B.文明发展的相对延续性C.血缘政治开启于夏朝D.礼是三代思想的核心3.表1表1为不同史籍关于扁鹊望诊的历史记述,据此推断A.历史文献关于扁鹊的记载真实可信 B.扁鹊可能是大众理想化人物的化身C.同一历史人物会有不同的历史结论 D.历史阐释和历史叙述必须保持一致4. “(剌史)以六条问亊,非条所问,即不省。

一条,强宗豪右田宅逾制,以强凌弱;二条,二千石不奉诏书遵承典制;三条,二千石不恤疑狱;四条,二千石选署不平;五条,二千石子弟恃估荣势;六条,二千石违公下比。

”可见刺史的设置A.不干涉郡国正常的行政权 B.削弱了丞相的权力C.彻底解决了王国问题 D.严重威胁到了皇权5.据史料记截:“中国古代举行婚礼大多在秋冬之交。

《夏小正》言二月,殆因农业经济社会交易物品,必在秋收冬藏之际。

农忙既毕,女家始肯令之适人。

”这说明A.生产方式限定了人们生活规律 B.古代举办婚札都在秋收后C.古代妇女的经济地位有所提高 D.女人是农耕的主要劳动力6.1959年在山西侯马的金大安二年(1076年)董氏坟墓里发现的一座戏台模型,舞台设置已经相当完备,上边五个角色正在“作场”,末、旦、丑、净全有,神态逼真。

这说明A.考古资料完全复原历史场景B.宋代是古代戏曲的高峰时期C.山西是当时戏曲的繁荣之地D.宋代舞台戏曲已有相当规模7.下面是某学生在探究中国地方行政制度时,所选用的四幅有关北京地区的古代行政区划图。

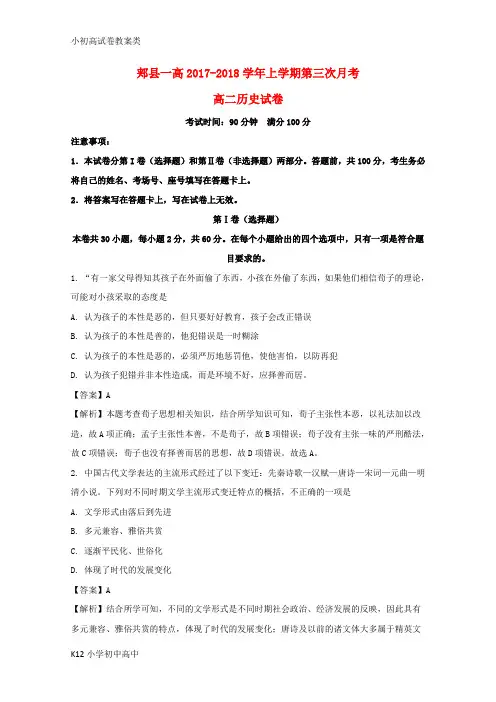

郏县一高2017-2018学年上学期第三次月考高二历史试卷考试时间:90分钟满分100分注意事项:1.本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

答题前,共100分,考生务必将自己的姓名、考场号、座号填写在答题卡上。

2.将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

第Ⅰ卷(选择题)本卷共30小题,每小题2分,共60分。

在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. “有一家父母得知其孩子在外面偷了东西,小孩在外偷了东西,如果他们相信荀子的理论,可能对小孩采取的态度是A. 认为孩子的本性是恶的,但只要好好教育,孩子会改正错误B. 认为孩子的本性是善的,他犯错误是一时糊涂C. 认为孩子的本性是恶的,必须严厉地惩罚他,使他害怕,以防再犯D. 认为孩子犯错并非本性造成,而是环境不好,应择善而居。

【答案】A【解析】本题考查荀子思想相关知识,结合所学知识可知,荀子主张性本恶,以礼法加以改造,故A项正确;孟子主张性本善,不是荀子,故B项错误;荀子没有主张一味的严刑酷法,故C项错误;荀子也没有择善而居的思想,故D项错误。

故选A。

2. 中国古代文学表达的主流形式经过了以下变迁:先秦诗歌—汉赋—唐诗—宋词—元曲—明清小说。

下列对不同时期文学主流形式变迁特点的概括,不正确的一项是A. 文学形式由落后到先进B. 多元兼容、雅俗共赏C. 逐渐平民化、世俗化D. 体现了时代的发展变化【答案】A【解析】结合所学可知,不同的文学形式是不同时期社会政治、经济发展的反映,因此具有多元兼容、雅俗共赏的特点,体现了时代的发展变化;唐诗及以前的诸文体大多属于精英文学,深沉庄重,简洁精练;宋词及以后的诸文体更倾向于平民文学,故B、C、D三项正确,不符合题意,排除;不同的文学形式各有特点,不能说文学形式由落后到先进,故D项错误,符合题意。

3. 梁启超称黄宗羲的《明言待访录》为一部“怪书”,它“的确含有民主主义的精神,虽然很幼稚,对于三千年专制政治思想为极大胆的反抗。

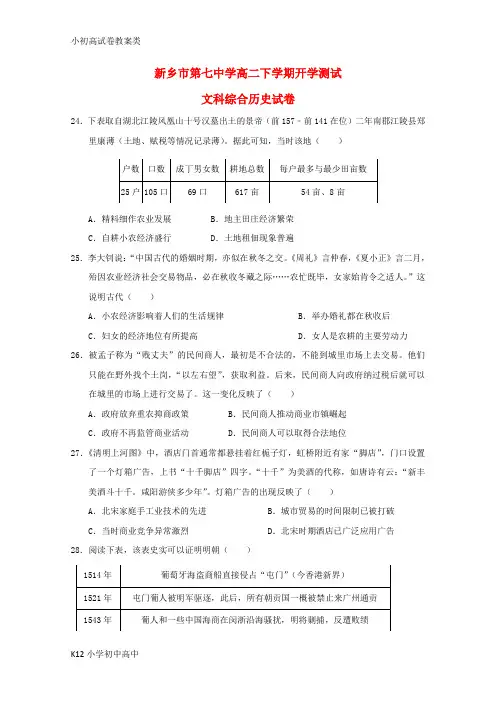

新乡市第七中学高二下学期开学测试文科综合历史试卷24.下表取自湖北江陵风凰山十号汉墓出土的景帝(前157﹣前141在位)二年南郡江陵县郑里康薄(土地、赋税等情况记录薄)。

据此可知,当时该地()A.精料细作农业发展B.地主田庄经济繁荣C.自耕小农经济盛行D.土地租佃现象普遍25.李大钊说:“中国古代的婚姻时期,亦似在秋冬之交。

《周礼》言仲春,《夏小正》言二月,殆因农业经济社会交易物品,必在秋收冬藏之际……农忙既毕,女家始肯令之适人。

”这说明古代()A.小农经济影响着人们的生活规律 B.举办婚礼都在秋收后C.妇女的经济地位有所提高 D.女人是农耕的主要劳动力26.被孟子称为“贱丈夫”的民间商人,最初是不合法的,不能到城里市场上去交易。

他们只能在野外找个土岗,“以左右望”,获取利益。

后来,民间商人向政府纳过税后就可以在城里的市场上进行交易了。

这一变化反映了()A.政府放弃重农抑商政策B.民间商人推动商业市镇崛起C.政府不再监管商业活动D.民间商人可以取得合法地位27.《清明上河图》中,酒店门首通常都悬挂着红栀子灯,虹桥附近有家“脚店”,门口设置了一个灯箱广告,上书“十千脚店”四字。

“十千”为美酒的代称,如唐诗有云:“新丰美酒斗十千。

咸阳游侠多少年”。

灯箱广告的出现反映了()A.北宋家庭手工业技术的先进 B.城市贸易的时间限制已被打破C.当时商业竞争异常激烈 D.北宋时期酒店已广泛应用广告28.阅读下表,该表史实可以证明明朝()A.海禁政策是外患的根源 B.海禁政策阻止了殖民扩张C.实行海禁有一定合理性D.海禁禁止外国人来华贸易29.江南制造总局是个十足的封建衙门。

管理者是以督办为首的一群大大小小的官吏。

他们对军器制造一窍不通,一切生产技术大权都操纵于洋人手中。

有些洋匠不懂技术,招摇撞骗,因造不出火药,竟称“中国天气异于外国,与造此药不宜”。

这表明,洋务企业()A.管理体系逐步完善B.过度依赖西方技术C.逐渐成为外资企业 D.所雇洋匠皆为外行30.1953年我国开始实行粮食的计划收购与计划供应政策,统购价格由中央规定,对城市人民和农村缺粮人民实行粮食计划供应,严禁私商自行经营粮食。

![【配套K12】[学习]宁夏石嘴山市第三中学2017-2018学年高二历史下学期期末考试试题](https://uimg.taocdn.com/2a2dc330fad6195f302ba60d.webp)

市三中2017—2018学年(二)高二期末考试历史试卷满分:120分考试时间:120分钟一、选择题(本题共50小题,每小题1分,共50分)1.有学者认为,秦国与匈奴战争期间,每消耗192石粮食才有1石供应到军队,完全可以说“运输决定战争”。

能佐证这一观点的是,在征服南越的战事中,秦修建了A.郑国渠B.灵渠C.都江堰D.直道2.西汉《氾胜之书》记载了“强土弱之”、“弱土强之”的办法,即过于坚硬的土壤(强土),可以在开春时犁过,然后再耙,等上面草长起来,再翻一遍,下过小雨之后,又再犁过,使土里不见硬块为止。

据古农书上说:“田虽薄恶,收可亩十石”,材料意在强调农业生产应该注重()A.因地制宜B.适时播种C.精耕细作D.使用绿肥3.西汉文景时期,粮食增产,粮价极低。

国家收取的实物田租很少甚至免除,但百姓必须把粮食换成钱币,缴纳较高税额的人头税。

富商大贾趁机操纵物价,放高利贷,加剧了土地兼并、农户流亡,这反映出当时A. 重农抑商政策未能实行B. 自耕农经济发展受阻C. 粮价低抑制了生产热情D. 富商大贾操纵税收4.丝织业是中国古代重要的手工业部门。

下列项中有关中国古代丝织业的叙述错误的有①新石器时代已经出现人工育蚕技术②汉代提花技术相当成熟③唐代中期后,官营丝织业作坊兴起④元代丝绸成为民众的主要衣料A.①② B.①④ C.②③D.③④5.有学者提出:古代中国经济发展经历了从“头枕三河(河内、河南、河北)面向草原”向“头枕东南、面向海洋”的转变。

下列史实中,可以佐证这一转变的是①南阳太守创制水排②瓷器通过“海上丝绸之路”大量外销③日升昌票号的创立④粤海关“一口贸易”A.①②B.①③C.②④D.③④6. 西方人眼中的中国文明“象征”,两千年前是丝绸,一千年前是瓷器,五百年前是茶叶。

这反映了古代中国()A.小农经济结构不断变化 B.手工业水平领先世界C.“丝绸之路”始终畅通 D.海外贸易的丰厚利润7. 据史料记载:今(唐代)所货木棉,特其细紧者尔。

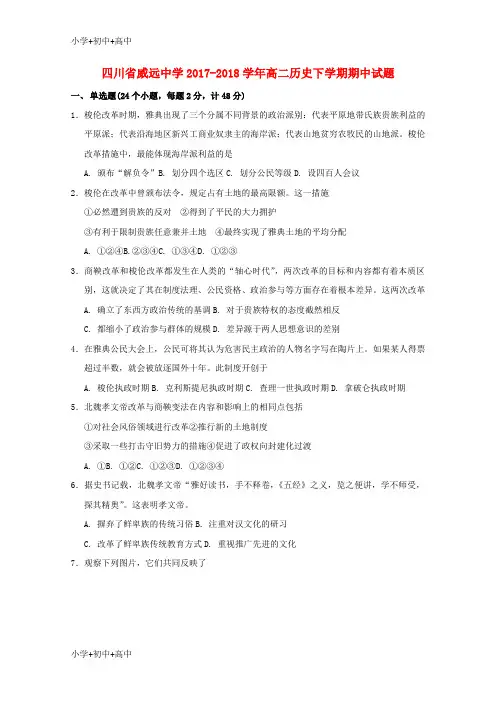

四川省威远中学2017-2018学年高二历史下学期期中试题一、单选题(24个小题,每题2分,计48分)1.梭伦改革时期,雅典出现了三个分属不同背景的政治派别:代表平原地带氏族贵族利益的平原派;代表沿海地区新兴工商业奴隶主的海岸派;代表山地贫穷农牧民的山地派。

梭伦改革措施中,最能体现海岸派利益的是A. 颁布“解负令”B. 划分四个选区C. 划分公民等级D. 设四百人会议2.梭伦在改革中曾颁布法令,规定占有土地的最高限额。

这一措施①必然遭到贵族的反对②得到了平民的大力拥护③有利于限制贵族任意兼并土地④最终实现了雅典土地的平均分配A. ①②④B.②③④C. ①③④D. ①②③3.商鞅改革和梭伦改革都发生在人类的“轴心时代”,两次改革的目标和内容都有着本质区别,这就决定了其在制度法理、公民资格、政治参与等方面存在着根本差异。

这两次改革A. 确立了东西方政治传统的基调B. 对于贵族特权的态度截然相反C. 都缩小了政治参与群体的规模D. 差异源于两人思想意识的差别4.在雅典公民大会上,公民可将其认为危害民主政治的人物名字写在陶片上。

如果某人得票超过半数,就会被放逐国外十年。

此制度开创于A. 梭伦执政时期B. 克利斯提尼执政时期C. 查理一世执政时期D. 拿破仑执政时期5.北魏孝文帝改革与商鞅变法在内容和影响上的相同点包括①对社会风俗领域进行改革②推行新的土地制度③采取一些打击守旧势力的措施④促进了政权向封建化过渡A. ①B. ①②C. ①②③D. ①②③④6.据史书记载,北魏孝文帝“雅好读书,手不释卷,《五经》之义,览之便讲,学不师受,探其精奥”。

这表明孝文帝。

A. 摒弃了鲜卑族的传统习俗B. 注重对汉文化的研习C. 改革了鲜卑族传统教育方式D. 重视推广先进的文化7.观察下列图片,它们共同反映了A. 鲜卑政权的封建化B. 北方社会经济的繁荣C. 北方民族融合趋势D. 门阀士族腐朽生活8.北魏孝文帝改革成功的根本原因是A. 改革措施行之有效B.顺应历史发展潮流C.掌握最高权力D. 得到汉族地主的支持9.王安石变法的措施中引起争议最大的是①青苗法②募役法③均输法④市易法A. ①②B. ②③C. ①④D. ②④10.北宋建立后,统治者加强中央集权的措施以集中军权为首,这是因为。

![【配套K12】[学习]内蒙古北重三中2017-2018学年高二历史下学期期末考试试题](https://uimg.taocdn.com/58f815daba0d4a7302763a41.webp)

北重三中2017~2018学年度第二学期高二年级期末考试历史试题考试时间:2018年7月满分:100分考试时长:90分钟第一部分选择题(共60分)本卷共40个小题,每小题1.5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.从血缘意义上说,受到祭祀的祖先应是本族群的直系先祖。

然而春秋后,人们在祭祀祖先时,祖先已不单纯具有血缘上的意义。

如出身于“夷狄”地区的舜与文王,因为他们的观念和行为合乎“中国”的规范,也成为公认的圣人,受到祭祀。

这一变化A.反映了宗法制遭到破坏B.推动礼乐制度的世俗化C.有助于华夏民族的发展D.加速王权与族权的分离2.商周时期,士是贵族的最低阶层,有一定数量的“食田”,能文能武,生活无忧,春秋战国之际,士发生分化,或成为传授知识的教师,或变为主持仪式的赞礼人,或发展为新兴地主。

士阶层的分化A.成为百家争鸣的根源B.导致土地私有的出现C.有利于推动社会变革D.是宗法制瓦解的产物3.“自殷以前,天子诸侯君臣之分未定也。

……逮克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子……由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君;……盖天子诸侯君臣之分始定于此。

”这反映出分封制A.血缘关系为唯一纽带B.已实现权力高度集中C.具有等级森严的特点D.体现王权与神权结合4.周初建立的分封制度“政权并不集中在最高的王的手上,这是个一层层重叠着的权力金字塔,每个贵族都分享着一部分权力,王奈何不得侯,侯也奈何不得公,一直到士都是如此。

”这表明分封制A.家国同构的政治结构B.森严的等级制度特征C.权力分散未能形成中央集权D.分权与制衡的原则5.有人发现秦国与其它诸侯国实行分封制不同,“每占领一地都设立由国君直接任命长官的县……或者由国君委派庶长对该地区进行军事统治”这反映了秦国A.宗族势力的弱小B .庶民政治的建设C.官僚体制的探索D .等级秩序的破除6.在周代,天子和诸侯对下一等级可以使用亲属称谓,而大夫对国君、诸侯对天子则不能使用亲属称谓,否则将被视为“大不敬”。

郏县一高2017-2018学年上学期第三次月考高二历史试卷考试时间:90分钟满分100分注意事项:1.本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

答题前,共100分,考生务必将自己的姓名、考场号、座号填写在答题卡上。

2.将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

第Ⅰ卷(选择题)本卷共30小题,每小题2分,共60分。

在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. “有一家父母得知其孩子在外面偷了东西,小孩在外偷了东西,如果他们相信荀子的理论,可能对小孩采取的态度是A. 认为孩子的本性是恶的,但只要好好教育,孩子会改正错误B. 认为孩子的本性是善的,他犯错误是一时糊涂C. 认为孩子的本性是恶的,必须严厉地惩罚他,使他害怕,以防再犯D. 认为孩子犯错并非本性造成,而是环境不好,应择善而居。

【答案】A【解析】本题考查荀子思想相关知识,结合所学知识可知,荀子主张性本恶,以礼法加以改造,故A项正确;孟子主张性本善,不是荀子,故B项错误;荀子没有主张一味的严刑酷法,故C项错误;荀子也没有择善而居的思想,故D项错误。

故选A。

2. 中国古代文学表达的主流形式经过了以下变迁:先秦诗歌—汉赋—唐诗—宋词—元曲—明清小说。

下列对不同时期文学主流形式变迁特点的概括,不正确的一项是A. 文学形式由落后到先进B. 多元兼容、雅俗共赏C. 逐渐平民化、世俗化D. 体现了时代的发展变化【答案】A【解析】结合所学可知,不同的文学形式是不同时期社会政治、经济发展的反映,因此具有多元兼容、雅俗共赏的特点,体现了时代的发展变化;唐诗及以前的诸文体大多属于精英文学,深沉庄重,简洁精练;宋词及以后的诸文体更倾向于平民文学,故B、C、D三项正确,不符合题意,排除;不同的文学形式各有特点,不能说文学形式由落后到先进,故D项错误,符合题意。

3. 梁启超称黄宗羲的《明言待访录》为一部“怪书”,它“的确含有民主主义的精神,虽然很幼稚,对于三千年专制政治思想为极大胆的反抗。

育才学校2017—2018学年第二学期期末考试高二(实验班)历史(本卷满分:100分,时间:90分钟)一、选择题(每题2分,共50分)1.台湾学者柏杨在《中国人史纲》中说:“最重要的问题是权力的继承,……父亲遗留下的财产,每一个儿子都有一份。

但父亲遗留下来的如果是一个不能均分的宝座,或是一个不能均分的世袭爵位,只能由一个儿子继承时,问题就发生了。

必须有适当的方法解决,才可以保持国家和家族的完整。

”西周时“适当的方法”应该是指()A.禅让制B.嫡长子继承制C.王位世袭制D.礼乐制2.《吕氏春秋》载:“纣之同母三人,其长曰微子启,其次曰仲衍,其次曰受德。

受德乃纣也,甚少矣。

纣母生微子启与仲衍,尚为妾,已而为妻而生纣。

纣之母欲置微子启以为太子。

太史据法而争之曰:‘有妻之子,而不可置妾之子。

故纣为后。

”对上述材料理解错误的是()A.纣母所生三子依次是微子启、仲衍、受德B.商纣得以继位最主要原因是大臣支持C.纣继承王位是因其母由妾成妻身份的变化D.商朝末期嫡长子继承制已经确立3.秦始皇统一六国后,根据战国时期阴阳家邹衍“水德代周而行”的论断,认为秦灭周,得水德,尚黑,并为此进行了一系列符合水德要求的改革,遂成为邹衍“五德终始说”的第一个实践者。

材料本质上说明秦始皇()A. 强调其统治的合法性B. 提倡君权神授的理论C. 信奉阴阳五行的学说D. 遵循以德治国的思想4.秦汉官员以俸禄多少确定等级,汉代有十七八等级,最高者月俸350斛,每月收入为21875斤栗;最低的月俸8斛,合500斤粟。

这说明秦汉()A. 官员职业性特征明显B. 官员对百姓剥削残酷C. 官僚体制严重失衡D. 贵族政治已经废止5.“书坊自经史子集事类,州县所试程文,专刊小板,名曰夹袋册,高价竞售,专为怀挟(夹带)之具,则书不必读日期矣。

”下列对这段材料理解不正确的是()A.肯定了书坊在普及知识上的贡献B.商品经济渗透到科举考试中C.反映的内容与印刷术发展有关D.反映了科举考试中存在的问题6.中国古代王朝加强中央集权,往往通过采取政治架构的设计与职权的变更来削弱相权、加强监察等手段来实现。

河南省南阳市第一中学2017-2018学年高二历史上学期第三次月考试题(含解析)一、选择题(每题1.5分,共60分)1. 加拿大学者哈罗德·伊尼斯在《传播的偏向》中写道:“梭伦寻求善世的真理。

他相信,违背公正必然要扰乱公众的生活。

个人对自己的行为负责。

于是,权威的根基就被摧毁了。

”下列能印证“权威的根基就被摧毁了”的史实是A. 所有公民都有机会参与管理国家事务B. 以财产取代出身作为权利分配的标准C. 以“陶片放逐法”对付别有企图的野心家D. 废除一切债务和债务奴隶制【答案】B【解析】试题分析:梭伦改革中按财产的多少来划分等级冲击了贵族特权,说明“权威的根基就被摧毁了”,故答案为B项。

梭伦改革中按财产多寡划分等级,其中第四等级无权担任公职,所以A不正确;“陶片放逐法”是克里斯提尼改革的内容,所以C不正确;废除债务奴隶制,而不是废除一切债务,所以D不正确。

考点:古代希腊罗马的政治制度·希腊的民主政治·梭伦改革【名师点睛】梭伦改革废除债务奴隶制,解除了债务奴隶制对平民的威胁,一定程度上抑制了土地兼并,打击了贵族利益;使平民获得经济上的独立,为争取政治权利奠定了经济基础,巩固了雅典民主政治的基础,即稳定的公民群体。

确立财产等级制,使工商业奴隶主进入统治阶层,财产不平等取代了身份不平等,打破了贵族的垄断地位,但下层平民仍因贫穷而无法享受真正的政治权利。

2. 当梭伦改革实行后,“穷人……只能作为公民大会的成员或作为陪审员来参与国政。

但这两种权利,尤其是后一种权利,到后来却证明是非常重要的,绝大多数的争执最后都要经过这些陪审员来解决,包括高级官吏决的案件,他们就渐渐成为法律和城邦的真正主人。

”下列解读正确的是A. 平民成为城邦的最高统治者B. 赋予了平民直接管理国家事务的权力C. 贵族在政权中已无足轻重D. 雅典已经建立了完善的公民民主制度【答案】B【解析】材料强调了穷人作为“陪审员”来参与国政,但绝大多数的争执最后都要经过这些“陪审员”来解决、真正主人等足以证明雅典赋予了平民直接管理国家事务的权力,即选B 是符合题意的,正确;奴隶主贵族才是城邦的最高统治者,选项A不符合题意,排除;贵族在政权中仍然是重要的,选项C不符合题意,排除;雅典的民主政治并不完善,选项D不符合题意,排除;故本题选B。

陕西省榆林一中2017-2018学年高二历史下学期期末考试试题(含解析)注意事项:1.本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

满分100分,考试时间90分钟。

答卷前,考生务必将自己的班级、姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答第I卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

第I卷一、选择题:本大题共24个小题,每小题2分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.与商朝相比,西周时期很多封国的中下层社会结构虽没发生改变,但是出现了受天子册封的上层管理者。

这一变化A. 加强了周天子对地方的控制B. 建立起周天子的集权政治C. 有利于统治集团内部的稳定D. 扩大了周天子的统治范围【答案】A【解析】“出现了受天子册封的上层管理者”的信息说明天子加强了对于地方的管理,A正确;西周时期没有实现集权统治,B错误;C属于宗法制的特点;D属于分封制的影响,排除。

2.春秋时代的战争,通常采用车阵战,一经交战,即刻决出胜负。

战国时期,作战军队的数量大为增加,步兵、骑兵为主的野战和包围战逐渐代替车阵战,战争往往旷日持久,残酷性大大加剧。

这一变化的主要原因是A. 各诸侯国人口大幅增长B. 战争目的由争霸到兼并C. 战争科技出现重大突破D. 礼乐制度已经受到冲击【答案】B【解析】春秋时期的战争仅仅是争霸,而战国时期的战争已经是兼并战争,所以战争会更残酷,时间更长,军队数量会更多,选B是符合题意的,正确;各诸侯国人口大幅增长只是这一变化的次要原因,选项A不符合题意,排除;战争科技并未出现重大突破,选项C不合史实,不符合题意,排除;材料根本就不涉及礼乐制度,选项D不符合题意,排除;故本题选B。

3.隋文帝时,“朝之众务,总归于台阁,尚书省事无不总”,唐中宗任命尚书省左右仆射时,只给其中一人加上同中书省门下衔,形成“专拜仆射者,不复为宰相”的局面。

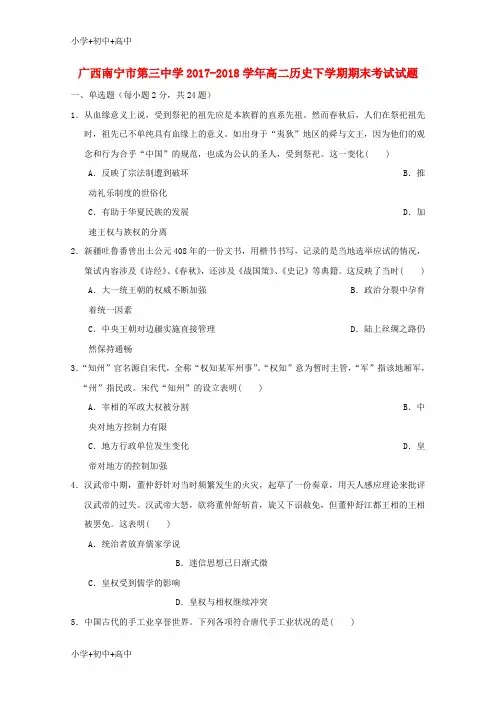

广西南宁市第三中学2017-2018学年高二历史下学期期末考试试题一、单选题(每小题2分,共24题)1.从血缘意义上说,受到祭祀的祖先应是本族群的直系先祖。

然而春秋后,人们在祭祀祖先时,祖先已不单纯具有血缘上的意义。

如出身于“夷狄”地区的舜与文王,因为他们的观念和行为合乎“中国”的规范,也成为公认的圣人,受到祭祀。

这一变化( )A.反映了宗法制遭到破坏 B.推动礼乐制度的世俗化C.有助于华夏民族的发展 D.加速王权与族权的分离2.新疆吐鲁番曾出土公元408年的一份文书,用楷书书写,记录的是当地选举应试的情况,策试内容涉及《诗经》、《春秋》,还涉及《战国策》、《史记》等典籍。

这反映了当时( ) A.大一统王朝的权威不断加强 B.政治分裂中孕育着统一因素C.中央王朝对边疆实施直接管理D.陆上丝绸之路仍然保持通畅3.“知州”官名源自宋代,全称“权知某军州事”。

“权知”意为暂时主管,“军”指该地厢军,“州”指民政。

宋代“知州”的设立表明( )A.宰相的军政大权被分割 B.中央对地方控制力有限C.地方行政单位发生变化 D.皇帝对地方的控制加强4.汉武帝中期,董仲舒针对当时频繁发生的火灾,起草了一份奏章,用天人感应理论来批评汉武帝的过失。

汉武帝大怒,欲将董仲舒斩首,旋又下诏赦免,但董仲舒江都王相的王相被罢免。

这表明( )A.统治者放弃儒家学说B.迷信思想已日渐式微C.皇权受到儒学的影响D.皇权与相权继续冲突5.中国古代的手工业享誉世界。

下列各项符合唐代手工业状况的是( )A.冶铁业中开始使用灌钢法B.开通丝绸之路产品远销欧亚C.民营手工业占据主导地位D.形成南青北白两大制瓷系统6.明清以前,中国是以钱钞为主要货币的,但在明清时期白银成了主要货币。

对此合理的解释是( )A.商品经济的繁荣B.白银相对于钱钞更值钱C.自给自足的自然经济模式D.政府的推动7.元曲名家马致远写得最多的是“神仙道化”剧,其主要倾向多是宣扬浮生若梦、富贵功名不足凭,要人们在山林隐逸和寻仙访道中获得解脱与自由。

福建师大附中2017-2018学年度下学期期末考试卷高二文科历史时间:90分钟满分:100分第I卷(选择题)一、单选题(本大题共32小题,每小题1.5分,共48分)1.殷商晚期,商王的配偶逐渐有了妻妾之分。

在此基础上,西周将其进一步严格化,并将其由天子、诸侯推广到卿大夫、士等各级贵族阶层。

这一变化( )A. 强化了天子权力B. 有利于加强政权稳定性C. 降低了女性地位D. 标志着贵族政治的形成2.周代的乐舞,经常出现在各种政治、宗教仪式中,主要表现武王伐纣、平复南国等史事,是贵族子弟年幼时学习的必修课。

这表明周代的乐舞( )A. 具有政治意义和教化作用B. 形成重视传承的社会风尚C. 满足官僚政治的文化需要D. 开创乐舞追颂功德的先河3.西汉时郡守自行辟除椽属(自行招聘府内幕僚)就已成为通制,东汉时把辟除郡县吏作为仕进之路的风气更甚,一些名流贤士也以被辟举公府为荣,两汉时期地方长官辟椽属( )A. 对中央造成巨大财政负担B. 对专制主义集权形成威胁C. 是寒门学子入仕的主要途径D. 利于保证政治生态的清明4.虽然汉以后,曾有过南北朝的割据局面,但南北政权都争以“中国”为正统。

隋唐两朝,天下一统,在修史时,将历史上分裂的南北政权,都归入“中国”,纳入正史。

据此可知从汉到隋唐( )A. 统治者注重从法统上坚持统一意识B. 南北方形成了共同的民族认同感C. 专制主义中央集权的统治逐渐加强D. 中国的内涵随着时代发展而发展5.右图所示为《唐书》所载830名进士的出身分布比例。

这一现象的出现主要是由于( )A.科举制注重出身门第B.士族阶层占据主导地位C.各阶层文化素养不同D.维护统治集团利益需6.宋神宗打算杀掉一个职位不算太高的转运使,宰相蔡确反对,理由是“祖宗以来,未尝杀士人。

”宋神宗又准备把这个转运使刺配,门下侍郎章惊认为“如此,即不若杀之”,原因是“士可杀,不可辱。

”宋神宗于是感叹:“快意事更做不得一件!”这一故事从本质上说明了当时( )A. 皇帝成为虚位君主B. 中央内部矛盾尖锐C. 士人地位空前提高D. 官僚政治较为成熟7.满清崛起与白山黑水之际,实行军民合一的八旗制度,军国大事由八旗旗主及满族王公共同讨论决定。

永城实验高中2017-2018学年下学期期末考试高二历史试题本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

满分100分、考试时间90分钟。

第Ⅰ卷(选择题共60分)一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共计60分)1. 有学者认为,古希腊土质薄而硬,山地多,开垦难,但易发现金属,铁器使用早于其他地区,生产力水平较高,氏族成员个体经济实力较强,他们对氏族群体的维系力量大大削弱,所以平民对贵族的斗争往往能够取胜。

其意在表明( )A. 政治文明完全由自然地理环境决定B. 希腊地理环境只能导致内部矛盾激化C. 希腊的地理环境只能`导致民主制度D. 地理环境是希腊民主形成的重要因素2.公元前536年,郑国把刑书铸刻在青铜鼎上;公元前449年,古罗马颁布《十二铜表法》法律条文刻写于12块铜牌之上。

这表明( )A. 中国比西方更早进入法治社会B. 中西方很早就有法治文明交流C. 成文法体现了文明发展的诉求D. 法律文献保证了社会稳定发展3.公元前5世纪的一天,全体雅典公民集会于卫城。

人们对泰米斯托克利言论纷纷,说这位民主派领袖、反波斯英雄正变得专横跋扈,并将他的名字划在碎陶片或贝壳上,最终他得票过半而遭放逐海外。

由此可见,古代雅典民主是( )A.公民民主B. 人民民主C. 间接民主D. 代议制民主4. 公元前一世纪古罗马的著名政治家西塞罗曾说:《十二铜表法》是“必要的诗歌,小孩子可得而诵读之”。

据此可知,该法( )A. 是口头流传的生活习惯B. 是古罗马专门的儿童保护法C. 是古罗马的成文法D. 是脍炙人口的儿童文学作品5.古希腊历史上有一个耐人寻味的现象,就是那些著名的思想家,都对民主持批评或否定的态度,如柏拉图是拥有民主权利的雅典公民,但他却反对雅典的民主制。

这是因为古代雅典的( )A.民主制不能够确保公平和正义 B.民主制剥夺了贵族的政治权利C.下层公民没有享受到民主权利D.民主制使平民和贵族矛盾激化6.“它超越了城邦制狭隘的政治框架,创立了一个将地中海世界的不同国家合为一体的世界国家”。

沁县中学2017-2018学年度第二学期期中考试高二历史答题时间:90分钟,满分:100分一、选择题(25小题,每小题2分,共50分。

每题只有一个正确的选项)1.梭伦改革前和商鞅变法前都曾进行了大辩论,下列对这些辩论的理解不正确的是()A.改革往往会引起既得利益者的反对B.改革者在最初阶段往往招致社会各阶层的攻击C.重大改革的推行不会是一帆风顺的D.推行改革要求改革者须具有非凡的勇气和胆识2.下列选项对下图中史实共同特征的表述最恰当的是()A.工业文明促进政治改革 B.资本主义制度广泛建立C.启蒙思想的传播与扩展 D.工业文明冲击下的回应3.为纪念在塞浦路斯举行的国际会议而发行的梭伦纪念邮票,上面有梭伦的名言“避免极端”。

梭伦改革的措施最能体现他这一主张的是()A.确立财产等级制度B.恢复公民大会为国家最高权力机构C.建立公民陪审法庭D.禁止粮食出口并坚决抑制粮食涨价4.世人对秦国人有着“薄恩礼,好生分”的印象,这与商鞅变法哪一措施有关()A.奖励军功 B.奖励耕种 C.焚烧诗书 D.什伍连坐和告奸制度5.北魏统一黄河流域后,国家赋税的征收和徭役的征发主要依靠地方众多的宗主进行,这种方式()A.有效地保障了国家财政收入 B.减轻了农民负担C.奠定了地方分裂的物质基础 D.缓和了阶级矛盾6.“商君遗礼谊,弃仁恩,并心于进取。

行之二岁,秦旧俗败。

故秦人家富子壮则出分,家贫子壮则出赘。

”此现象对秦政权的积极意义在于()A. 有利于推动土地私有制以调动劳动积极性B. 有利于实行连坐法以加强政府对人民的控制C. 有利于增加户口数以提高政府的赋税收入D. 有利于刺激兵士斗志以增强军队的战斗力7.《资治通鉴》载:魏主下诏,以为“北人谓土为拓,后为拔。

魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。

夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。

诸侯臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之”。

孝文帝提出进行姓氏改革的依据是()A.鲜卑族和汉族有共同的祖先B.鲜卑族和汉族都崇拜黄帝C.鲜卑族和汉族自古以来都生活在黄河流域D.鲜卑族和汉族风俗习惯相同8.下列现象能反映孝文帝改革中生活习俗改进内容的是()①汉族年轻女子“褰裙逐马如卷蓬,左射右射必叠双” ②中原地区广泛流行吃烧烤③洛阳商业发达,成为贸易中心④中原地区农田大量得到开发A.①②③④ B.①②③C.①②④D.①②9.“州郡之民,或因年俭流移,弃卖田宅,漂居异乡,事涉数世。

2017----2018学年高二第二学期期中考试历史试卷一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分, 在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

)1. 有人认为顾炎武的思想“不超出儒家政治的陈词滥调”,另一些学者则认为顾炎武提出了以制度保障民主的宝贵近代思想。

以下顾炎武的言论中能用于论证后一种观点的是A. 夫治天下犹曳大木然,君与臣,共曳木之人也B. 夫天下之治乱,不在一姓之兴亡,然在万民之忧乐C. 必使治天下之法具出于学校,天子不敢自以为是,然公其是非于学校D. 其身正,不令而行;其身不正,虽令不从【答案】C【解析】试题解析:本题主要考查顾炎武的思想。

依据所学知识分析选项可知,C项符合题意,提出了要对君权进行限制的思想主张;ABD三项都是传统儒家思想的继承与发展。

故选C。

2. 西方化不可能是一个不彻底的过程,要么完全照抄,要么完全否定。

工具方面的西方化必然导致思想和制度上的西方化。

因此,西方的科学不可能用来维护儒家文明,相反,必将削弱这一文明。

下列最符合材料原意的是A. 批判洋务派中体西用的思想B. 西方的科学必将削弱儒家文明C. 批判康有为托古改制的做法D. 向西方学习应该全面而且彻底【答案】C【解析】试题分析:本题主要考察的是对材料的理解分析能力。

由“西方化不可能是一个不彻底的过程”、“工具方面的西方化必然导致思想和制度上的西方化”、“西方的科学不可能用来维护儒家文明”等信息可知作者对洋务运动期间只学习西方技术,而不学习制度和思想的批判,故A项正确,B项错误;A项维新派的主张;D项是新文化运动。

故选A。

考点:经济结构的变动与资本主义的曲折发展·晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起·洋务运动3. 顾炎武在《日知录》中说:“孰知今日之清谈,有甚于前代者。

昔之清谈谈老庄,今之清谈谈孔孟。

……不习六艺之文,不考百王之典,不宗当代之务,举夫子论学论政之大端一切不问。

宣威五中2018年春季学期期末检测试卷高二历史第I卷(选择题)一、单选题(共40题,每小题1.5分,共60分)1.1.王国维在《殷周制度论》中说:“然所谓‘立子以贵不以长,立嫡以贤’,乃传子法之精髓,当时虽未必有此语,固已用此意矣。

盖天下之大利莫如定,其大害莫如争。

任天者定,任人者争。

”这表明A. 宗法传子有利于社会的稳定B. 贵族统治有利于政治垄断C. 立嫡以长加强了对地方控制D. 宗法制有利于选拔优秀官员【答案】A【解析】材料信息“然所谓‘立子以贵不以长,立嫡以贤’,乃传子法之精髓……盖天下之大利莫如定,其大害莫如争。

任天者定,任人者争”说明了宗法传子制度有利于社会的稳定,故A 项正确;材料信息未涉及政治垄断,故B项错误;宗法制是继承制度,和地方控制、选拔官吏都无关,故C、D项错误。

2.2.历史典故“周幽王烽火戏诸侯”讲述的是西周时期诸侯因义务所在,看见烽火,蜂拥而至勤王。

这一典故所反映的政治制度是A. 郡县制B. 禅让制C. 分封制D. 宗法制【答案】C【解析】试题分析:根据材料信息,结合所学知识可知“周幽王烽火戏诸侯”和分封制度有关,因为分封制度规定了诸侯的具体的义务,选C是符合题意的,正确;周幽王时期还没有郡县制,选项A不符合题意,排除;周幽王时期不再推行禅让制,选项B不符合题意,排除;周幽王烽火戏诸侯”和分封制度有关,而和宗法制没有直接的联系,选项D不符合题意,排除;故本题选C。

考点:古代中国的政治制度•商周时期的政治制度•分封制3.3.有学者指出:战国时代晚期,国家已是由君主与专业官吏治理,秦汉后经过逐渐改革,专业的文官构成统治机构的主体。

这反映了A. 中央集权制度已经形成B. 皇帝制度确立C. 官僚政治逐步确立D. 科举制度形成【答案】C【解析】材料未涉及中央控制地方的问题,不能说明中央集权制度已经形成,故A错误;皇帝制度的特征是皇权至高无上、皇位世袭,材料并未涉及皇帝制度,故B错误;材料“专业的文官构成统治机构的主体”反映了官僚政治的确立,故C正确;秦汉时期没有科举制度,故D错误。

西安中学2017-2018学年度第二学期期末考试高二历史试题(时间:90分钟满分:100分)一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。

每小题只有一项正确答案)1.西周时,周天子作为封国主权持有者以“册封”的形式“委任”诸侯作为地方封国统治的代理人,并非拥有独立主权的诸侯接受周王授权而进行代理统治。

对此解释正确的是A. 西周是主权统一的国家B. 西周没有出现最高统治权威C. 诸侯在封国内独立实行统治D. 分封体制以宗法血缘为基础【答案】A【解析】周天子作为封国主权持有者以“册封”的形式“委任”诸侯作为地方封国统治的代理人,表明二者之间形成君臣关系,西周已成为主权统一的国家。

故答案为A项。

周王代表最高统治权威,排除B项;诸侯在自己的封地内拥有较大的自主性,并非“独立实行统治”,排除C 项;D项材料没有反映,排除。

点睛:西周通过实行分封制,加强了周天子对地方的统治,周天子具有至尊权威,国家政权逐渐由松散趋向严密。

2.历史叙述一般分为史料呈现、史实陈述、历史评价、历史解释等几种方式,下表中历史叙述属于历史解释的是A. AB. BC. CD. D【答案】B【解析】B项从礼对于上下尊卑等角度阐述作用,属于历史解释,本题选择B符合题意;A和D属于史料呈现;C属于历史评价,不符合题意。

3.儒家崇尚知仁行义的谦谦“君子”;墨家推崇分人以财、助人以力的“兼士”;法家则以循名责实、公正无私的“铁腕”实行者为道德极峰。

这说明先秦士子A. 提倡政治参与意识B. 注重个人道德修养C. 主张规范伦理道德D. 讲究胸怀宽容博大【答案】B【解析】无论是儒家、墨家还是法家,都要求人具有良好的品德,因此本题选择B选项。

A选项材料没有体现这一点;C选项错误,三纲五常是儒家思想的内容,故排除;D选项材料没有体现,故排除。

点睛:本题解题的关键点在于要明白“兼士”、道德极峰等均强调了人道德修养。

4.《史记·平准书》:“(汉兴)为秦钱重难用,更令民铸钱,一黄金一斤,约法省禁。

小学+初中+高中 小学+初中+高中 淇县一中高二下期历史第三次月考 一、单项选择题(共30题,每小题2分) 1. 斯塔夫里阿诺斯在他的名著《全球通史》中这样写道:“东周时期,周王只是名义上的统治者……实际上,周王之所以能幸存到公元前256年,主要是因为他们(周王朝)提供了精神上的领导。周王朝还起到了高级祭司的作用。”依据作者的观点,周天子的名号能够存在到战国时期是因为 A. 中国统一民族的逐渐形成 B. 封建礼教力量的作用 C. 诸侯国需要精神力量的支撑 D. 周初中央集权制度的影响 【答案】A 【解析】试题分析:研读材料,排除错误的选项:东周时期全国性的中央集权制度尚未形成,封建礼教更未出现,排除B、D。结合所学,经过西周的长期统治,黄河流域已经形成共同的文化、共同的语言、共同地域、共同经济生活的共同体。统一的华夏民族正逐渐形成。再根据题干“(周王朝)提供了精神上的领导。周王朝还起到了高级祭司的作用”可以得出,周天子已经成为当时中国精神上的天下共主。这种天下共主的地位,诸侯国并不需要周王,但是他们也不得不表面上承认周天子的地位,这也是他们能把周天子的名号维持到前256年的原因。 考点:古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·西周统一民族的形成 2. 西周时期,一诸侯王娶了一位妻子,为他生了一个女儿;再娶了一个妾,为他生了大儿子;后来妻子又为他生了二儿子,妾为他生了三儿子。当该诸侯王死后,继承他的王位的是( ) A. 女儿 B. 大儿子 C. 二儿子 D. 三儿子 【答案】C 【解析】试题分析:本题主要考查学生对历史基本概念的准确理解。此题考查嫡长子继承制,嫡长子就是王(或诸侯)的正妻所生的第一个儿子,即便妾生的儿子年龄大,也不是嫡长子,不具备王位继承权。所以,本题的二儿子是正妻所生的第一个儿子。故选C。 考点:古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·嫡长子继承制 3. 王夫之在《论秦始皇废分封行郡县》中说:“郡县者,非天子之利也,因祚所以不长也;而为天下计,则害不如封建之滋也多矣。呜呼!秦以私天下之心而罢侯置守,而天假其私以行其大公。存乎神者之不测,有如是夫!”下列说法与材料观点一致的是 A. 郡县制的推行是秦速亡的原因之一 B. 秦行郡县的目的是为了“行其大公” 小学+初中+高中 小学+初中+高中 C. 封建社会取代奴隶社会“为害滋多” D. 反对实行君主制 【答案】A 【解析】试题分析:本题主要考查学生材料的理解分析能力。从材料的描述中可以看出,实行郡县制,对天子并不利,所以国家的寿命是不长久的;王夫之认为实行郡县制是秦朝没有长久的原因。所以答案选A。秦行郡县的目的是加强中央对地方的控制,排除B;CD与题意无关,排除。 考点:古代中国的政治制度•秦朝中央集权制度的形成•郡县制 4. 钱穆在《中国历代政治得失》中说:“皇室的权,总是逐步升,政府的权,总是逐步降。”下列史实体现这一观点的是 ①西汉设立中朝 ②文臣任知州,设通判 ③“制其钱谷,收其精兵” ④隋唐实行三省六部制 A. ①② B. ①④ C. ②④ D. ①③ 【答案】B 【解析】试题分析:西汉时期的内外朝制度有利于加强君主专制,隋唐时期的三省六部制也有利于削弱相权,加强君主专制,故选①④。其余两项属于宋朝加强中央集权的措施,它与加强皇权无关,故错误。在此,学生要明白中央集权与君主专制的概念、区别。综上,本题选B。 考点:古代中国的政治制度.汉到元政治制度的演变.元朝 5. 下面四幅图最能体现中国历史上皇权变化特征的是( )

A.

B. 小学+初中+高中

小学+初中+高中 C.

D. 【答案】B 【解析】试题分析:本题以图为切入点,考查理解分析的能力,依据已学史实可知在古代中国政治制度的发展过程中,相权因分化而逐渐削弱,直至明朝朱元璋时废除,皇权日益集中,不断强化,因此B对皇权的反映是符合史实,故选B。 考点:古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·皇权的不断加强 6. 假设在唐太宗时国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程的实施涉及众多机构,请问它的修建需要中央政府如何运转:( ) A. 尚书省—中书省—门下省—工部 B. 中书省—门下省—尚书省—工部 C. 尚书省—门下省—中书省—工部 D. 门下省—中书省—尚书省—工部 【答案】B 【解析】唐朝实行三省六部制度,中书省负责草拟文件,门下省负责审核,尚书省负责执行,尚书省下设六部,水利工程属于工部,故B项正确;A、C和D运行顺序不符合,排除。 7. 中国古代官吏的选拔经历了“世袭制——察举制——九品中正制——科举制”的过程。下列说法与“科举制”相一致的是:( ) A. 上品无寒门,下品无士族 B. 唐制,取士之多,多因隋旧,取寒门庶族 C. 立嫡以长不以贤 D. 举秀才,不知书;举孝廉,父别居 【答案】B 【解析】试题分析:本题材料提到,中国古代官吏的选拔经历了“世袭制——察举制——九品中正制——科举制”的过程。结合所学知识可知,“唐制,取士之多,多因隋旧”与“科举制”相一致,因此选B。A属于九品中正制,C属于嫡长子继承制,D属于察举制,排除。 小学+初中+高中 小学+初中+高中 考点:古代中国的政治制度·从汉至元政治制度的演变·科举制 【易错警示】本题主要考查察举制、九品中正制、科举制的相关知识。属于高考的重点知识之一。科举制是我国封建社会最重要的选拔官吏制度。始创于隋朝;完善于唐朝;发展于北宋;衰落于明清。科举应该是中国历史上最好的人才选拔制度,他最大限度的为官僚队伍提供源源不断的人才,为寒门贫民提供了走向仕途的途径,这也一定程度上稳定了社会秩序。相对于科举,察举制和九品中正制则限制了人才的出仕,汉末与晋末的衰颓也一定程度上与人才选拔制度有关,而且无论察举制还是九品中正制,他们都造成了官僚小集体,士族代代相传的后果,为官僚腐败无能提供了途径,更能造成地方割据,诸侯征伐不休,引起国家分裂。 8. 下列属于削弱相权以加强皇权的措施有:( ) ①西汉“中朝”形成 ②东汉设尚书台 ③隋唐实行三省制 ④宋朝设参知政事 A. ①②③ B. ①③④ C. ①② D. ①②③④ 【答案】D 【解析】西汉时期,汉武帝重用身边的侍从参政,形成“中朝”制度,以削弱宰相为首的“外朝”; 隋唐时期实行三省六部制,三省的长官都是宰相,互相牵制,削弱了相权,保证了君权的独尊;北宋时增设参知政事、枢密使、三司使,分割宰相的行政权、军权和财权;东汉光武帝始设尚书台,综理政务。魏始以尚书台为独立机构,国家正式政务中枢,故尚书台不利于加强皇权,排除含②的选项,故排除ACD,选B。 9. 中国半殖民地半封建社会完全确立的标志是( ) A. 《天津条约》的签订 B. 《辛丑条约》的签订 C. 《南京条约》的签订 D. 《马关条约》的签订 【答案】B

考点:近代列强发动的侵华战争和签订的不平等条约。 小学+初中+高中

小学+初中+高中 点评:从1840年到1919年的80年间,中国人民对外来侵略进行了英勇顽强的反抗,这些反侵略斗争具有重大的历史作用,但是历次的反侵略战争都是以中国的失败而告终,中国政府被迫签订了一系列丧权辱国的条约。这些不平等条约的签署,使中国一步步沦为半殖民地半封建社会。 10. 电影《甲午风云》中有这样的场景:北洋舰队士兵,捕获一外国间谍,水师提督丁汝昌欲审问之,该间谍却在堂上大声咆哮,抗议中国人破坏了外国在华取得的“某项权利”。该间谍说的“某项权利”指的是( ) A. 片面最惠国待遇 B. 领事裁判权 C. 设立租界的特权 D. 在通商口岸传教、租地和居住权 【答案】B 【解析】试题分析:题目中的间谍借助于《南京条约》附件中的“领事裁判权”的规定来抗议中国的官员,领事裁判权规定一国通过驻外领事等对处于另一国领土内的本国国民根据其本国法律行使司法管辖权的制度。这是一种治外法权,是对中国司法主权的干涉和破坏,故选B。片面最惠国待遇-是指一国在通商、航海、税收或公民法律地位等方面给予另一国享受现时或将来所给予任何第三国同样的一切优惠、特权或豁免等待遇,排除A;租界是指两个国家议订租地或租界章程后,在其中一国的领土上为拥有行政自治权和治外法权(领事裁判权)的另一国设立的合法的外国人居住地,排除C;D项不符合题意。 考点:近代中国的民主革命•1840至1900年间列强侵略与中国人民的反抗斗争•领事裁判权 11. 在《马关条约》各条款中,对中国民族工商业打击最为沉重的是( ) A. 割辽东半岛、台湾及附属岛屿、澎湖列岛给日本 B. 赔偿日本军费白银二亿两 C. 增开重庆、沙市、苏州、杭州为商埠 D. 允许日本在中国的通商口岸开设工厂 【答案】D 【解析】试题分析:本题主要考查《马关条约》的影响。依据所学,《马关条约》中关于“允许日本在中国的通商口岸开设工厂”严重影响了中国民族工业的发展,因为列强的企业资本雄厚、技术先进,又享有在中国的各项特权,中国的民族企业无法与其竞争。所以应选D。 考点:近代中国的民主革命·1840至1900年间列强侵略与中国人民的反抗斗争·《马关条约》的影响 12. “神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。……一概鬼子都杀尽,大清一统庆升平。”反映小学+初中+高中 小学+初中+高中 义和团认识到了( ) A. 农民阶级与外国侵略势力的矛盾是主要矛盾 B. 人民大众与封建主义的矛盾占主要地位 C. 西方列强与中国政府的矛盾尖锐 D. 帝国主义与中华民族的矛盾是主要矛盾 【答案】D 【解析】“只”因鬼子闹中原足以证明帝国主义与中华民族的矛盾是主要矛盾,选D是符合题意的,正确;中华民族与外国侵略势力的矛盾是主要矛盾,选项A不符合题意,排除;人民大众与封建主义的矛盾占次要地位,选项B不符合题意,排除;西方列强与中华民族而非中国政府的矛盾尖锐,选项C不符合题意,排除;故本题选D。 点睛:本题解题的关键点在于要明白义和团发生的根源在于帝国主义与中华民族的矛盾的矛盾异常尖锐。

13. 太平天国运动时期出现两个纲领性文件,即《天朝田亩制度》和《资政新篇》,下列有关两者的说法不正确的是:( ) ①前者突出了农民要求建立以小农经济为基础的理想社会的愿望 ②后者提倡发展资本主义工商业,主张私有制 ③两者都能调动农民参加革命斗争的积极性 ④两者都顺应了中国近代化发展的潮流 A. ①② B. ③④ C. ②③④ D. ①③④ 【答案】B 【解析】试题分析:本题主要考查学生回忆、再现所学知识,比较、分析,并作出准确判断的能力。根据题干信息,本题考查太平天国相关内容——对《天朝田亩制度》和《资政新篇》的认识。结合所学知识,分析、判断选项,可知:①项表述正确,要建立以小农经济为基础绝对平均主义的理想社会;②项表述正确,《资政新篇》是在近代中国首次提出发展资本主义的方案;③④两项的表述均不符合史实,表述不正确。故,本题正确答案选B。 考点:近代中国的民主革命·太平天国运动·对《天朝田亩制度》和《资政新篇》的认识 14. 太平天国颁布的《天朝田亩制度》和《资政新篇》的共同特点是:( ) A. 都试图在中国发展资本主义 B. 主要代表了农民阶级的利益 C. 都具有反封建的性质 D. 体现了绝对平均主义的思想