神经心理行为发育

Neuropsychological development bases on central nervous system maturation Newborn 390g, 8% of weight

9m 660g

2yr 900-1000g

7yr 1350-1400

Adult 1400g, 4% of weight

Nervous Reflex in Infants

1.unconditional reflex: existing at birth and disappearing before 6m after birth Rooting reflex. A reflex seen in newborn babies, who automatically turn their face toward the stimulus and make sucking (rooting) motions with the mouth when the cheek or lip is touched. The rooting reflex helps to ensure breastfeeding.

Moro reflex.Moro reflex is one of the infantile reflexes. This reflex is a response to unexpected loud noise or when the infant feels like it is falling.

It is believed to be the only unlearned fear in human newborns.

It is normally present in all infants/newborns up to 4 or 5 months of age.

Grasp reflex .When you touch the palm of your baby's hand, the fingers will curl around and cling to your finger or an object.

This is a good reflex to allow the baby to "hold" their hand.

This reflex also makes it difficult to obtain handprints until it disappears at about 6 months

Step reflex.When you touch the palm of your baby's hand, the fingers will curl around and cling to your finger or an object.

This is a good reflex to allow the baby to "hold" their hand.

This reflex also makes it difficult to obtain handprints until it disappears at about 6 months

Neck tonic reflex (颈强直反射)In the supine position, the examiner turns the baby's head to one side, extending the upper and lower limbs on the same side as the baby's face, and flexing the upper and lower limbs on the opposite side.

3-4mon disappear

2.tendon reflex:

Knee-reflex: 1yr. negative or accentuation亢进

Achilles tendon reflex跟腱反射:1yr. negative or accentuation

3.Superficial reflex

Abdominal refelex

Elicitation: Stroke the skin of the abdomen from the lateral end towards the midline Response: Contraction of the abdominal muscles of the same side towards the site of stimulation.<1yr. negative

Cremaster reflex提睾反射

Elicitation: Stroke the skin of the medial side of the thigh from above downwards Response: Contraction of cremasteric muscle &elevation of the testicle on the stimulated side.<1yr. negative

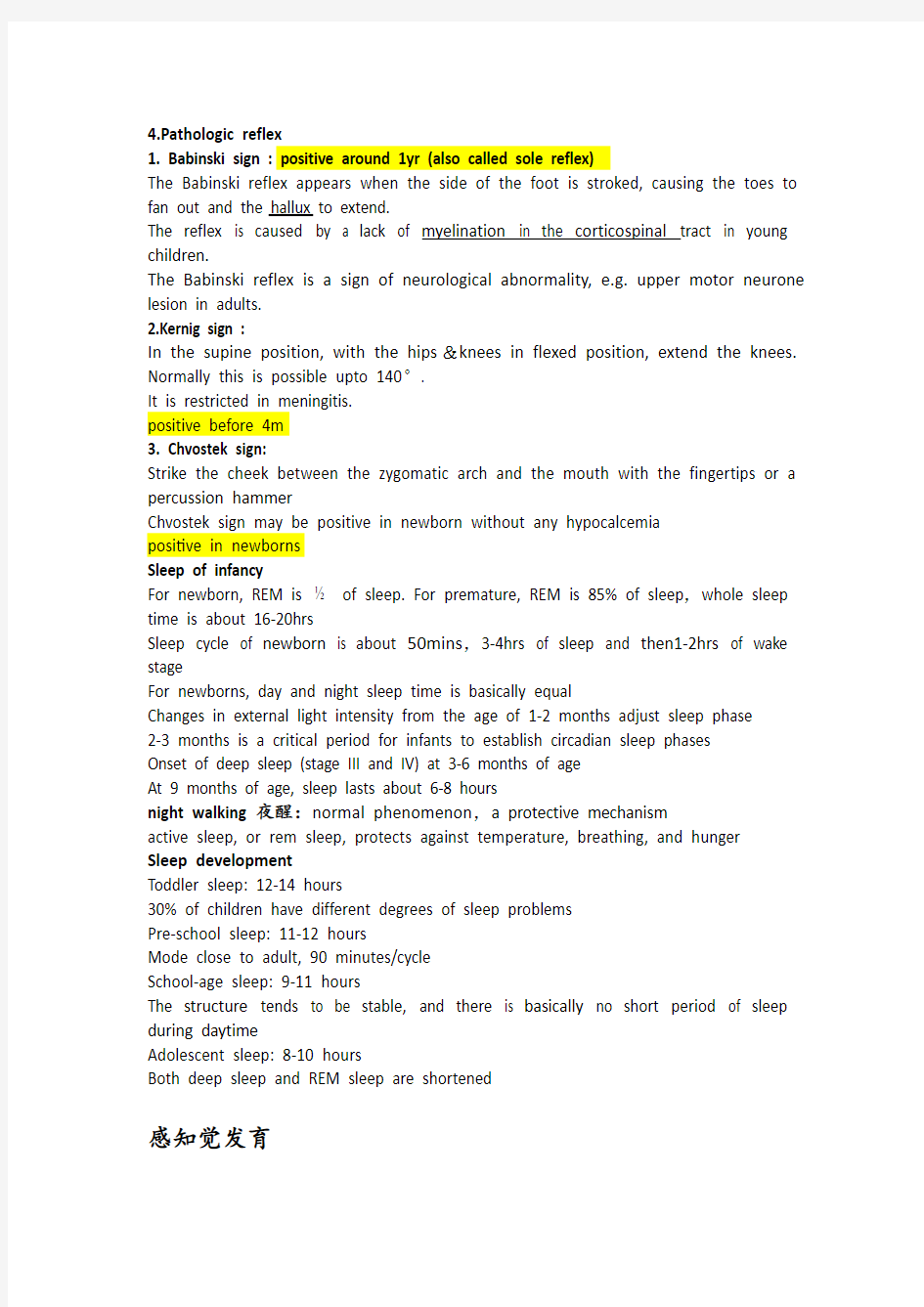

4.Pathologic reflex

1. Babinski sign : positive around 1yr (also called sole reflex)

The Babinski reflex appears when the side of the foot is stroked, causing the toes to fan out and the hallux to extend.

The reflex is caused by a lack of myelination in the corticospinal tract in young children.

The Babinski reflex is a sign of neurological abnormality, e.g. upper motor neurone lesion in adults.

2.Kernig sign :

In the supine position, with the hips &knees in flexed position, extend the knees. Normally this is possible upto 140°.

It is restricted in meningitis.

positive before 4m

3. Chvostek sign:

Strike the cheek between the zygomatic arch and the mouth with the fingertips or a percussion hammer

Chvostek sign may be positive in newborn without any hypocalcemia

positive in newborns

Sleep of infancy

For newborn, REM is ?of sleep. For premature, REM is 85% of sleep,whole sleep time is about 16-20hrs

Sleep cycle of newborn is about 50mins,3-4hrs of sleep and then1-2hrs of wake stage

For newborns, day and night sleep time is basically equal

Changes in external light intensity from the age of 1-2 months adjust sleep phase

2-3 months is a critical period for infants to establish circadian sleep phases

Onset of deep sleep (stage III and IV) at 3-6 months of age

At 9 months of age, sleep lasts about 6-8 hours

night walking夜醒:normal phenomenon,a protective mechanism

active sleep, or rem sleep, protects against temperature, breathing, and hunger Sleep development

Toddler sleep: 12-14 hours

30% of children have different degrees of sleep problems

Pre-school sleep: 11-12 hours

Mode close to adult, 90 minutes/cycle

School-age sleep: 9-11 hours

The structure tends to be stable, and there is basically no short period of sleep during daytime

Adolescent sleep: 8-10 hours

Both deep sleep and REM sleep are shortened

感知觉发育

1.Vision

Newborn:To gaze (blink reflex),To recognize facial expressions (smiles) as similar, even when they appear on different faces.

3m: voluntary muscle movements generate predictable visual sensations , moving head to follow object with eyes.

6m: voluntary muscle movements generate predictable tactile and visual sensations, finding object and catching it .

9m: visual depth perception developing—locates object accurately.

12m: to differentiate simple figures.

18m: to differentiate complicated figures

2yr: eyes coordinate well. To differentiate Vertical and transverse lines

3yr: to imitate circle

4yr: square ,5yr:triangle,6yr:diamond

6yr: to differentiate 6 from 9 、b from d

2.Audition

When a baby can hear ?

Newborn but not at once, at 3-7days after birth.

amniotic fluid

How dose audition develop?

(key age: newborn, 3-4m, 5-6m, 9m, 1yr, 2yr.)

Newborn: Sound at 50~70 dB causing different breathe rate , blink, to frown at 3-7days after birth.

3~4m: voluntary muscle movements generate predictable audible sensations , moving head to follow voice .

5~6m: to show favoritism to mother’s voice .

9m: to located the sound source and know different meaning of words.

1yr: a special respond to the name of himself.

2yr: understanding some orders.

3.Olfaction and Taste

Newborn: smelling milk smell to look for mammary papilla or nursing bottle.

3m: differentiating good smell or not.

7~8m: delighting to fragrance.喜欢香味

A Newborn has different facial expressions when give them something with sweet taste and sour taste .

4~5m: to taste food sensitively

actility (skin sensation)

tactile sensation: sensitiveness in newborn

temperature sensation: sensitiveness in newborn (crying not escaping)

pain perception: dull or slow in newborn

运动发育

Gross motor skills

Include lifting one's head, rolling over, sitting up, crawling, and walking

Gross motor development usually follows a pattern.

Generally large muscles develop before smaller ones, thus, gross motor development is the foundation for developing skills in other areas (such as fine motor skills). Development also generally moves from top to bottom. The first thing a baby usually learns to control is his eyes.

Law of development of Gross Motor

1. Up to down(korulla law) (head, chest, waist, legs)

2. Near to far

3. Forward to backward

4. From generalization to concentration

5. From discordance to concordance

1.lift head :3m

2.roll over : 6m

3.sit: 7m

4.creep:8m

5.stand:9-11m

6.deliberate step:10m-12m

7.walk alone :15m

Fine motor skills

Include the ability to manipulate small objects, transfer objects from hand to hand, and various hand-eye coordination tasks.

Fine motor skills may involve the use of very precise motor movement in order to achieve an especially delicate task.

Some examples of fine motor skills are using the pincer grasp (thumb and forefinger) to pick up small objects, cutting, coloring, writing, or threading beads.

Fine motor development refers to the development of skills involving the smaller muscle groups.

1.Grasp object : 5m

2.Transfer object: 6~7m

3.Thumb-finger grasp:9-10m

4.scribbles:12-15m

https://www.doczj.com/doc/ea3782018.html,nguage development

The precondition of Language development

1. auditory perception normally

2. phonatory organ functionally

3.the function of brain normally

4. Language acquisition depends critically on environmental input.

The process of Language development

pronunciation (voice)

Understand (Verbal reception)

Expression (talking)

Receptive language, the understanding of others' speech, appears to have a gradual course of development : 6 months.

Expressive language, the production of words, moves rapidly after its beginning :1.5yrs

"vocabulary explosion" of rapid word acquisition occurring in: 2-2.5yrs Grammatical rules and word combinations appear :2yrs.

Mastery of vocabulary and grammar continue gradually through the preschool and school years.

Adolescents still have smaller vocabularies than adults and experience more difficulty with constructions like the passive voice.

4.psychological development

1) cognition : Sense and perception ----precondition

attention

memory

thinking

imagination

2) emotion

3) will

cognition

A theory of cognitive development--Genetic epistemology (Jean Piaget,1896-1980.a psychologist .Switzerland)

1.Sensorimotor stage 0-2yr:A major milestone is the achievement (about 9 mo) of object constancy -- Object permanence

2.preoperation stage 2-7yr:Milestone: magical (Symbolic) thinking

3.concrete operation stage 7-12yr:Milestone:Permanent law

4.formal operation stage 12yr-:Milestone: abstraction

Personal-social skill

Acquired during growth and development

self-care ability &interpersonal skill

Include: self-service ability, knowing oneself, acclimatization(adapt environment), communicate with others.

Smile and stop crying when comfort:2-3m

Social reactive laugh: 3-4m

Be bashful: 6m

Like looking into the mirror and peekaboo:9-10m

Point and say demands, imitate gestures:12-18m

Self-control and play themselves:18m

Self-care ability: 2y

Learn rules:3y

Role play games: 5y

一静、二笑三玩手,四月大笑、五听声认母

六月开始认生熟。观察成人认识物

此时月龄七、八、九,十个月再见会招手

一岁会玩小把戏,主动交际渐成熟

The evaluation of neuropsychological development-------Psychometry(using a quantificat experimental method to evaluate the sense and perception , motor , language and psychological development of children.)

Intelligent quotient, IQ

Development quotient, DQ

An important parameter of psychometry

Measurement

IQ is an artificial measure of relative intelligence development.

mental age(MA)

IQ= -----------------------x100

chronological age(CA)

DQ is the result of mental development evaluation of infants.

developmental items : perception, movement and language.

DQ is used to test the degree of development achieved by children.

Development age(DA)

DQ=——————————————X100%

chronological age(CA)

Some common IQ test

Grading of IQ

IQ grading percentage

>130 excellent 2.3

115-129 above average 13.59

85-114 average 68.26

70-84 below average 13.59

<70 retardation 2.3

Social adaptive behavioral test ,SAB

Social abilities :

the ability to enter smoothly into new relationships ;

the capacity to time and stage interactions effectively ;

the appropriate degree of sensitivity to social feedback cues;

the knowledge of how to resolve social conflict without aggression;

The adaptive use of language in social contexts (verbal pragmatics);

The ability to establish truly reciprocal (sharing) relationships with others (especially peers);

The inclination to overcome one's innate egocentricity to praise or nurture others. standard scores assessment

>13 outstanding非常优秀

12 excellent 优秀

11 above average高常

10 average正常

9 below average 边缘

8 mild retardation轻度低下

7 moderate中度低下

6 severe重度低下

5 profound极度低下

Psychological disorders

1. developmental-behavioral problems of children

Sucking fingers

breath holding

Enuresis

Mental retardation

ADHD

enuresis or bed-wetting

Enuresis is defined as the voluntary or involuntary repeated discharge of urine into clothes or bed after a developmental age when bladder control should be established.

Most children with a mental age of 5 have obtained bladder control during the day and night .

The prevalence of enuresis

At age 5 yr it is 7% for males and 3% for females.

At age 10 yr, it is 3% for males and 2% for females,

At age 18 yr, it is 1% for males and extremely rare in females

Classification of enuresis

Bed-wetting may be divided into :

①Persistent (primary) type, in which the child has never been dry at night

②Regressive (secondary) type, in which a child who has been continent for 6 mo or more then begins to wet the bed

Primary enuresis: represents approximately 90% of all cases, involving physiological factors

Secondary enuresis:represents approximately 10% of all cases, involving psychological factors and pathological factors.

Primary nocturnal enuresis is the most common and well studied subtype, usually involving nocturnal enuresis (voiding urine at night) .

Diurnal enuresis is more common in girls and rarely occurs after the age of 9 yr . The most common cause of daytime enuresis in the preschool child is waiting until the last minute to void urine .

Etiologic factors to consider in diurnal enuresis include a urinary tract infection, chemical urethritis, associated constipation, diabetes, and giggle or stress incontinence .

The diagnosis of enuresis :

Urine is voided twice a week for at least 3 consecutive months or clinically significant distress occurs in areas of the child's life as a result of the wetting .

The treatment of enuresis

It is important to enlist the cooperation of the child to deal with the problem. Rewarding the child for being dry at night is a useful step.

The child should void before retiring.

Punishment or humiliation of the child by parents or others should be strongly discouraged.One study showed that consistent dry bed training (as earlier) with

positive reinforcement has a success rate of 85% or more

1.Bell and pad alarm systems

2.To improve bladder capacity

3.To improve the function of sphincter muscle

Pharmacotherapy for enuresis is second-line treatment .

desmopressin acetate (DDAVP)

Mental retardation:Mental retardation to a group of disorders that have in common deficits of adaptive and intellectual function and an age of onset before maturity is reached.

Etiology of MR

Mild mental retardation, which is associated with environmental influences

Severe mental retardation, which is linked to biologic causes

Mild mental retardation is 4 times more likely to be found in the offspring of women who have not completed high school than in women who have graduated .

This is presumably a consequence of both genetic (i.e., children may inherit a cognitive impairment) and socioeconomic (i.e., poverty, undernutrition) factors.

The most common biologic causes of mild mental retardation :

Genetic syndromes with multiple minor congenital anomalies

Fetal deprivation,

Perinatal insults

Intrauterine exposure to drugs of abuse

Sex chromosomal abnormalities.

Familial clustering is also frequent.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD

Definition of ADHD:

Attention deficit hyperactivity disorder

ADHD is one of the most common neurodevelopmental disorders of childhood. Children with ADHD may have trouble paying attention, controlling impulsive behaviors, or be overly active.

It is usually first diagnosed in childhood and often lasts into adulthood.

Core symptoms of ADHD:attention defect,impulsivity,hyperactivity.

Other symptoms:

Emotional and behavioral abnormalities

learning difficulty

Social problems

Overall prevalence 3% to 10% in school-aged children

Diagnosed in boys 4 to 9 times more often than

in girls

Persists in 20% of patients into adolescence and adulthood (symptom profile may change)

Clinical Manifestations

1. Attention deficit: including increased distractibility and difficulty sustaining attention

2. poor impulse control and decreased self-inhibitory capacity

3. motor overactivity and motor restlessness

4. academic underachievement

5. Co-occurs with other emotional, behavioral, language and learning disorders

6. Social problems

Attention deficit type

Impulsive hyperactivity type

Combined type

诊断九条符合六条并且大于六个月

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 幼儿心理发展与教育幼儿(幼儿园)幼儿心理发展与教育一、幼儿生理的发展与其他动物相比,人类要经历一个相对较长的生理发育期。 海狸在出生几个小时就能够潜水、屏住呼吸游泳;田鼠和家鼠从出生到发育成熟只要几个星期;而人类需要生命的五分之一的时间去完成其成熟过程。 幼儿的生理发育主要是指身体各部分、各种器官、组织结构和机能的生长发育过程。 生长是指数量的增加,是指整个身体和器官可以用度量衡量出来的变化,如身高、体重和各器官的增长。 发育是指质的变化,如各器官组织结构和功能的不断分化、成熟等。 幼儿生理的发展是心理发展的基础和前提,了解幼儿的生理发育特点将使我们更加懂得该怎样对待幼儿,理解并尊重幼儿。 二、幼儿动作的发展正是由于人类动作在长期进化过程中形成的高度复杂性、控制性、协调性和灵活性,使得动作的发展成为个体发展的重要任务。 幼儿动作的发展成为个体发展的重要任务。 幼儿的动作发展是其生活、游戏、学习活动顺利进行的直接前提,也是其心理发展的外在表现。 动作的发展本身有着严密的内在规律,遵循一定的原则,存在一 1 / 6

定的常规,是一个复杂多变而又有规律可循的动态发展系统。 研究幼儿动作的发展过程,掌握动作发展的规律,有助于丰富人类对幼儿成长过程的了解和对人类自身发展的理解。 三、幼儿注意的发展我们平时常说的侧耳倾听、聚精会神、目不移睛,实际上都是人在注意时的一种状态,即人在注意时的外在表现,心理学上说的注意不是一种独立的心理过程,而是伴随在其心理过程中的一种独特的心理现象。 当人们处在观察、思考、想象等心理过程时,实际上都存在着一种大致相同的心理状态,存在着对某种事件和现象的心里倾向性。 正是因为有这种特殊的集中,即注意的集中才能完成观察、思考、想象等心理过程,否则就不能完成任何活动,即使是最简单的活动。 因此、注意总是有一定对象的,并且是一种能动的、积极的状态。 四、幼儿感知与观察的发展如果你将一只苹果放在 7 个月大的婴儿面前,他一定会伸手去抓。 苹果的红色,在他的眼中引起视觉;苹果的香气刺激他的鼻子,引起他的嗅觉;抓到苹果后,苹果光滑的表层,苹果的温度引起他皮肤的触摸觉和温觉;苹果的重量引起他的本体觉;咬在嘴里的甜汁会引起他的味觉。 。 。 。 。

第一章发展理论概述 在讲发展理论之前我们有必要了解一下什么才可称为发展,发展理论研究些什么东西;学发展理论又有什么用。抓住了这些,学习才能做到有的放矢。本章将详细为您介绍这些内容。 发展的含义:获得新结构或引起心理结构发生改变的过程。 发展包括三个要素: 1、发展是一个在个体内部进行的变化; 幼儿从外面进入教室。幼儿发展了吗? 2、这种变化是连续的、稳定的; 当你从明处走入暗处,视网膜上的光化学物质会发生变化,使视觉感受性 大大提高,这就是众所周知的暗适应。反之,从暗处走入明处,又会发生 过程相反的明适应。这种内部变化是为了重建机体的正常平衡,其最终结 果是回复到原先的状态。这不能称为发展。 思考:具有可逆性的周期变化可称为发展吗?(否) 所有内部变化都是发展吗?(否) 3、发展最终导致结构性改变(如获得一个新结构或由一个旧结构演变为一个新结构) 发展理论的作用 人类的科学史已经证明,科学不是事实的单纯积累。只有当事实被整理成一个概念体系时,才能变成有用的知识。这个概念体系就是理论。那你想过我们为什么要学习理论吗?发展理论对教育实践有什么作用吗?

1.组织信息 我们从事学前教育的教师,每天工作在第一线,与幼儿生活在一起,对学前儿童的行为特征、兴趣、游戏内容、生活规律都有丰富的经验。如果我们不去总结、概括这些经验,那么,它们永远是个人的感受,既不一定正确、也不一定具有普遍意义。只有把这些感性经验纳入一定的理论框架,用一定的理论指导去整理、分析、归纳,才能形成理性认识,才能从纷繁、零散的事实中揭示出规律性的东西,从而正确地认识事物、解释现象、预测趋势。概而言之,达到科学的"解释"功能。所谓解释,就是把一些现象归纳到一个理论体系之中的过程。这就是发展理论的第一个作用:组织信息。 通俗地讲,你所掌握的大量事实,就好比拥有大量的砖头瓦片。砖头瓦片并不具备房屋的功能。只有当你根据蓝图将砖瓦搭成一定的结构才能充当房屋的主人。建筑蓝图就是理论,没有它,无论你占有多少材料,也只是一个"无房户"。 2.指导研究 理论的第二的功能是指导研究。理论能启发思考、指导观察和产生新信息。 幼教工作者具有从事学前儿童心理和教育研究的独特条件。但事实上并不是每一个幼教工作者都能开展真正的科学研究。之所以出现这种情况,并不是她们没有科研的兴趣,也不是缺乏科研的条件或方法,在大多数情况下,她们缺乏一个用以指导科研的明确理论。没有理论指导,就提不出问题、提不出假设、甚至也看不见事实,更谈不上分析综合了。 爱因斯坦说:"你能不能观察到眼前的现象取决于你运用什么样的理论,理论决定着你到底能观察到什么。" 这就是说,凡是要从事科学研究的人,都必须选定一个理论,并在这个理论的指导下从事具体的资料收集(如观察、实验等),然后,又在这个理论的指导下分析、整理和解释资料,证实或修正假设。因此,理论具有指导研究的功能。 理论的分类 提示: 理论的分类是介绍有关理论的几种形态。无论哪一种理论形态,都是理论与资料(数据)之间的关系的反映。对于这一内容,只需稍作了解,无须深究。 1、模型 (例如:记忆流程图:瞬间记忆→短时记忆→长时记忆)

儿童的神经心理发育 一、神经系统发育 神经系统的发育是儿童心理发育的物质基础,神经系统发育正常与否与儿童心理发育密切相关。 (一)脑发育的可塑性 胎儿期神经系统的发育在各系统中居领先地位。生后前3年,尤其第1年特别迅速。新生儿出生时脑重约390g,只有成人的1/3;9个月时约660g,较新生儿期增加一倍;3岁小儿脑重达900~1000g,为成人脑重的2/3;6~7岁时接近成人脑重的90%。儿童出生时大脑神经细胞数目已基本与成人相同(约1000亿),但细胞分化还在继续。3岁时大脑皮质6层结构才基本完成,8岁已接近成人。 脊髓在胚胎时期即已开始发育,出生时形态结构已较完善,2岁时与成人近似。可见,儿童早期大脑有很强的可塑性。 (二)环境对脑发育的影响 大脑发育并非随婴儿年龄增长而自然成熟,除新陈代谢所需营养物质外,重要的是需要外界环境的刺激和影响。外界刺激愈频繁,愈强烈,则脑细胞发育速度就愈快。即在外界环境对神经系统的刺激过程中,大脑才能得到充分的发展和完善。因此,应抓紧3岁以前的关键年龄段对小儿进行早期教养。 二、运动语言行为发育 (一)运动发育 儿童的运动能力的发展与其脑的形态及功能有关,此外尚与脊髓及肌肉的功能有关。运动发育是婴幼儿神经精神发育的一个重要体现,同时运动发育又能促进儿童的神经精神发育。 1.运动发育的规律儿童运动的发育有一定的顺序,即不同年龄阶段出现不同的运动行为,而且运动的发展还遵循着一些规律: (1)从泛化到集中:婴儿最初的动作是全身性的、不精确的,以后逐步分化为局部的、精确的动作,由不协调到协调。 (2)从上到下:儿童动作的发展是自头端向足端进行。 (3)从近到远:儿童动作的发展是从身体中部开始,越接近躯干的部位动作发展越早,然后逐渐向肢体远端发展。 (4)先正后反:即儿童正面的动作先于反面的动作。 2.大运动发育程序儿童的姿势或全身的活动称之为大运动,其主要发育程序为:2个月俯卧抬头,4个月竖头稳定,6~7个月会坐,8~9个月会爬行,12~15个月独走稳,2岁会跑、会双脚跳,4岁独脚跳。 3.精细动作发育程序儿童手和手指的运动和手眼协调操作物体的能力称之为精细动作。其发育程序为:6个月伸手够抓面前的玩具,8个月会双手传递,10个月能用拇指、示指对指取小物品。2岁叠6~7块积木,能一页一页地翻书,3岁叠10块积木,会穿珠子。 (二)语言发育 语言为人类所特有,是人们交往、思维的工具。语言的发展离不开听觉器官、发音器官和大脑功能的完善。任何一项功能的异常均可出现语言障碍。正常儿童语言的发展经过发音、理解和表述三个方面。 1岁以前儿童主要是咿呀作语和初步理解阶段,听懂几样物品的名称,会招手“再见”,或拍手表示“欢迎”。以后开始学说话,1岁时有意识地叫“爸爸”、“妈妈”,2岁说短句子,会用代词“我”,3岁会说歌谣、识性别。

第二章儿童青少年心理发展与教育 一、名词解释 自我意识:是个体对自己与周围事物的关系的意识。 图式:一种认知结构或心理结构,支配儿童行动的心理模式,儿童通过这种认知结构感性地适应并组织他们周围的环境。 同化:个体与环境相互作用)过程中,使客体(外界事物)纳入已有认知结构或行为模式中的过程。 顺应:个体在原有认知结构或行为模式不能同化新经验时,调整原有认知结构或行为模式,以适应环境变化的过程。 泛灵论:将人类的特征赋予无生命的物体,认为任何物体都有生命。 二、选择题 1.前运算阶段的儿童,其思维的典型特点是( A)。 A.自我中心性B.客体永久性C.守恒性D.可验证性 2.( B ) 阶段是青少年儿童开始发展自我同一性的时期。 A.小学B.初高中C.大学D.成年 3.使人格各部分整合和统一起来的核心力量是( D )。 A.生理自我B.社会自我C.心理自我D.自我意识 4.已有研究表明,儿童口头语言发展的关键期一般在( A )。 A.2岁B.4岁C.5岁以前D.1~3岁 5.人格发展阶段理论的提出者是( C )。 A.皮亚杰B.柯尔伯格C.埃里克森D.华生 6.自我意识的成分不包括( D )。 A.自我认识B.自我体验C.自我监控D.自我感觉 7.人格是指决定个体的外显行为和内隐行为并使其与他人的行为有稳定区别的( C )。 A.行为系统B.意识特点C.综合心理特征D.品德与修养8.有能力、独立性强、自信、知足、爱探索、善于控制自己、喜欢交往、表现得最成熟,具有以上品质的儿童是在( C ) 教养方式下成长起来的。 A.放纵型B.专制型C.民主型D.自由型

9.根据控制、成熟的要求、儿童与父母的交往、父母的教养水平等四个指标,将父母的教养行为分为三种教养模式,以下哪个不是以上的教养模 式( B )。 三、简答题 1、个体心理发展的特征有哪些 2、认知发展与教学的关系 (一)认知发展制约教学的内容和方法的选择 (二)教学促进学生的认知发展 3、认知差异的教育意义 认知方式没有优劣好坏之分,只是表现为学生对信息加工方式的某中偏爱,主要影响学生的学习方式。 智力是学习成绩的一个可靠的预测指标,它主要影响学习的速度、数量、巩固程度和学习的迁移。 教师应该根据学生认知的特点,不断改革教学,努力因材施教。首先,应该创设适应学生认知的教学组织形式;其次,采用适应认知差异的教学方式,努力使教学方式个别化;最后,运用适应认知差异的教学手段。 4、介绍埃里克森的人格发展阶段 每个阶段都有一个生物学的成熟与社会文化环境、社会期望之间的冲突和矛盾决定的发展危机 (1)基本的信任感对基本的不信任感(0~1.5岁) (2)自主感对羞耻感与怀疑(2~3岁) (3)主动感对内疚感(4~5岁) (4)勤奋感对自卑感(6~11岁) (5)自我同一性对角色混乱(12~18岁) (6)亲密感对孤独感(成年早期20-40) (7)繁殖感对停滞感(成年中期40-60) (8)自我整合对绝望感(成年晚期,老年期) 5、心理社会发展理论的教育意义: 从理论上探讨了文化和社会因素对人发展的重要作用。不仅阐释了自我概念、同一性获得等基本概念,而且对个体与社会环境相互作用过程中的诸多因素进行了深入细致的探讨。

第一篇总论第一章导论 第一节概述 一、儿童发展心理学与发展心理学的关系 从狭义上说,发展心理学就是个体发展心理学,是指个体从受精卵开始到出生、成熟、直至衰老的生命全程中心理发生、发展的特点和规律的科学。 从广义上说,发展心理学包括动物心理学或比较心理学——比较动物演进过程中不同阶段的代表性心理,研究动物种系心理发展的图景与规律;比较处于人类不同历史时期的各民族的心理,研究人类种系心理发展的历史轮廓和规律,以及研究人类一生心理发展规律的个体发展心理学。 现在的发展心理学已逐步分化出各个以专门年龄阶段为研究对象的分支学科。它主要包括婴儿心理学、幼儿心理学、儿童心理学、青年心理学、成年心理学、中年心理学和老年心理学。 儿童发展心理学是发展心理学的一门分支学科,是研究儿童心理发展规律的科学。 儿童发展心理学所研究的儿童有一个科学的年龄范围,不同于常识所称的“儿童”,一般是指从出生到青年前期,即从出生到17、18岁左右。 二、儿童发展心理学研究的内容 主要集中在以下几个方面: 1、描述儿童心理发展的普遍模式从上到下由近到远由粗到细 行为模式是指个体在成长过程中所表现出来的现实的心理发展水平,它既包括外显的行为特质,也包含内隐的心理特征。 2、揭示儿童心理发展的原因和机制 对心理发展原因和机制的揭示,不仅有助于我们构建有关心理发展的理论体系,更好地遵循儿童心理发展的规律,也使我们对儿童心理发展的培养与干预具有了科学的依据。3、解释和测量个别差异

尽管心理发展遵循相同的模式,必须注意到发展的个体差异是巨大的:不仅发展的速度、最终达到的水平各不相同,各种心理过程和个性心理特征也不相同。 4、探究不同环境对发展的影响 遗传的作用在孩子出生时就已经充分体现了,环境则在儿童成长过程中不断地施加影响。儿童生活的环境各种各样,这些环境因素也被视为儿童行为的生态圈。在这些生态环境中,儿童接触时间最长、影响最大的几个因素分别是家庭、学校和社区。 就家庭而言,父母的养育方式、文化水平与职业状况、父母个性、亲子关系的质量、家庭类型(完整家庭还是单亲家庭)、家庭的物质生活条件等是对儿童发展产生影响的主要因素。 学校中的师生关系、同伴关系、班级凝聚力、教师的教学与管理方式等,对不同的儿童会产生不同的影响。 在社区环境方面,邻里关系、社区文化娱乐设施、社区社会支持体系等是较为重要的环境变量。 5、提出帮助和指导儿童发展的具体方法 描述儿童心理发展的模式,测量和解释发展的个别差异,揭示儿童心理发展的原因和机制,探究不同的外在环境对心理发展的影响,其最终目的是为了帮助儿童顺利地度过每个发展阶段,帮助儿童解决发展中遇到的困难或暂时的障碍。 例如,通过对儿童早期依恋现象的探讨,提出有助于儿童形成安全依恋的有效方法。 通过对学龄初期儿童认知与行为特点的探讨,可以提出培养儿童注意力集中、行为自我控制的有效手段,从而减少儿童的多动行为三、儿童心理学研究课题的来源 (1)对儿童发展过程本身的探究和描述。 (2)对基本理论假设的检验。 (3)儿童的社会实际问题。

第四章行为主义发展理论 一。华生行为主义心理学的基本观点 行为主义心理学是心理学领域中的一个具有重大影响的派别,虽然,现在它已不再占据主导地位,但仍有广泛影响,在一定的范围里,它仍然是具有使用价值。尤其在学前教育、特殊教育和行为矫治的领域中,仍被广泛使用。那么,什么是行为主义心理学呢?行为主义心理学的基本内容可以从行为主义创始人华生和新行为主义者斯金纳、班杜拉的观点中反映出来。 行为主义创始人----华生 二.斯金纳操作行为主义的体系 我们通常把华生的行为主义称为经典行为主义,而把斯金纳的行为主义称为新行为主义。那么,斯金纳"新"在哪里呢?学习完本部分的各小节之后,我们将会对斯金纳的各种观点有较为清晰的认识。 行为主义的领袖---斯金纳 三.班杜拉社会学习理论的基本观点 华生强调刺激对行为的重要性;斯金纳强调强化对行为的重要性;而班杜拉则认为,儿童获得一个行为并不一定需要得到强化。事实上,人的许多行为只要经过观察别人的行为就能习得。于是,班杜拉很强调观察学习。

社会学习理论的重要代表人物---班杜拉 四.对行为主义发展理论的评析 行为主义心理学是心理学史中的一个极重要的派别。"行为主义是心理学的一个特定的历史形态,它的出现是西方实验心理学内在矛盾的产物,它的发展构成西方心理学历史逻辑的一个环节。" (高申春:《人性辉煌之路》,湖北教育出版社,2000年,第292页。)把行为主义放在心理学发展的历史进程中来加以考察,就能充分地认识到它的意义、价值和它的局限性。 出于这样的基本观点,教材对华生、斯金纳和班杜拉的理论分别作出了评析。 (一)行为主义的界定 传统的心理学把学科的注意力放在研究意识上,所使用的方法又是主观性极强的内省,其研究内容、结果和方法都缺乏可观性,根本无法使心理学厕身于自然科学的行列,与物理学、化学、生理学平起平坐。要想改变这种状况,唯有改造心理学,改变心理学的研究对象和研究方法,使它的研究对象变为可观察、可测量、可验证,研究方法变得可控制、可纪录、可重复。于是,华生揭竿而起,宣称心理学应把人的行为当作研究的对象,而把意识赶出心理的研究领域,从而在心理学中发动了一场革命。 行为主义的创始人华生宣称心理学应把人的行为当作研究的对象,那么什么是华生所谓的行为呢? 华生认为,行为就是有机体用来适应环境的反应系统。它的构成单位是反射,而反射就是刺激(stimulus)与反应(response)的联结。(S-R) 那么,什么是刺激和反射呢? 华生认为,刺激指的是外部环境和身体内部组织所起的任何变化。 反应就是随着某种刺激而引起的肌肉和腺体的变化。 根据这样的定义,华生把心理学简化为研究S-R的科学,任何复杂的行为,都是刺激与反应的关系,心理学就是研究刺激与反应之间的因果关系。于是,心理学终于被纳入了自然科学的行列。 二)如何研究人类行为 既然行为主义心理学认为人的行为就是刺激与反应的联结,那么,研究行为的方法就在于寻找刺激与反应之间的关系。只要发现某一种刺激能引起哪一种反应,或发现某一种反应是由哪一种刺激引起的,就能找到一种刺激与一种反应之间的特定的因果关系。这正是研究的目的。用公式来表示,就是:

0~6岁小儿神经心理发育检查表 姓名:性别:测查日期:年月日 大运动:社交行为: 身高:厘米体重:公斤出生日期:年月日精细运动:全量表分: 头围:厘米实足年龄:年月日适应能力:智龄: 语言:发育商: 项目/月龄 1 2 3 4 5 6 大运动1□拉腕坐起头竖直片 刻(2秒) 7□拉腕坐起头竖直 短时(5秒) 13□俯卧抬头45° 21□俯卧抬头 90° 29□轻拉腕部即坐起 35□仰卧翻身8□俯卧头抬离床面 14□抱直头稳(10 秒) 22□扶腋可站片 刻2-3秒 30□独立头身前顷5秒 精细运动2□触碰手掌握握拳9□拨浪鼓留握片刻15□两手握一起 3-4秒23□摇动并注视 拨浪鼓 31□抓住近处玩具2.5cm 36□会撕纸 16开16□拨浪鼓留握 0.5分钟 37□把弄到桌上一积木 适应能力3□眼跟红球过中线 10□立刻注意大玩 具 17□眼跟红球 180° 24□偶然注意小 丸1~2次32□拿住一积木注视另一 积木 38□两手同时拿住两块积木4□听声音有反应 25□找到声源 (一侧即可) 39□玩具失落会找 语言5□自发细小喉音11□发a、o、e等母 音 18□笑出声 26□高声 叫(高兴或不 满时) 33□对人及物发声40□叫名字转头 27□伊语作 声(无音节无 意) 社交行为6□眼跟踪走动的人12□逗引时有反应19□灵敏模样 28□认亲人34□见食物兴奋 41□自喂饼干(咀嚼)20□见人会笑42□会躲猫猫

项目/月龄7 8 9 10 11 12 大运动43□独坐自如10分钟51□双手扶物可站 立5秒 58□会爬65□拉栏站起 72□扶物蹲下取物(要 站起) 80□独站稳10秒 59□拉双手会走三部 以上 66□扶栏可走3 步以上 73□独站片刻81□牵一手可走2步以上 精细运动44□把弄到小丸52□拇它指捏小丸 60□拇食指捏小丸 67□指食指动作 熟练 74□打开包积木的纸 82□试把小丸投小瓶45□自己取一积木,再 取一块 53□试图取第三块 积木 83□会掌握笔留笔道 适应能力46□积木换手 54□持续用手追逐 玩具 61□从杯中取出积木 68□拿掉扣积木 杯玩积木 75□积木放入杯中 84□盖瓶盖(不需拧紧)47□伸手够远处玩具 (欠身取) 55□有意识地摇铃62□积木对敲 69□寻找盒内东 西 76□模仿推玩具小车 语言48□发da-da、ma-ma 无所指 56□模仿声音(弄舌 或咳嗽) 63□会欢迎,再见 70□模仿发语 声 (爸爸/妈 妈/拿/走) 77□有意识地发一个字 音(拿/走/姨/奶/鸡/ 等,不求音准) 85□叫妈妈爸爸有所指 86□向他/她要东西知道给 社交行为49□对镜有游戏反应57□懂得成人面部 表情 64□表示不要(摇头或 推开) 71□懂得常见物 及人名称会表 示 (注视) 78□懂得“不”87□穿衣知配合 项目/月龄15 18 21 24 27 30 大运动88独走自如96扔球无方向(手举过 肩,一臂远)103脚尖走(散步)111双足跳离地 面(同时并离地2 次以上) 118独自上楼3级以上126独脚站2秒104扶墙上楼(熟练 三级以上) 119独自下楼3级以上 精细动作89自发乱画97模仿画道道(方向不 限)105玻璃丝穿过扣眼 (线过0.5cm) 112穿扣后拉过 线 120模仿画竖道127模仿搭桥(示范) 90从瓶中拿到小丸128穿扣子3~5个 适应能力91翻书二次98积木搭高四块(1/3)106积木搭高7~8块113一页页翻书3 页121认识大小(2/3)129知道1与许多(多和1 个) 92盖上圆盒(盖严) 99正放圆积木入型板 (不教)107倒放圆积木入型 板 114式样板放准 三块(不教) 122正确放置倒放型板130知道红色(出示红黄蓝 绿) 语言93会指眼、耳鼻、口 手(3/5)100懂得三个投向108回答简单问题115说两句以上 儿歌 123说8~10个字的句子 (星期天妈妈带我去公 园) 131说出图片10样(10/18) 94说3~5个字(除爸妈)101说十个字(除爸妈)109说3~5个字句子 (主谓语) 116问“这是什 么?” 社交行为95会脱袜子102白天会控制大小 便110开口表示个人需 要 117说常见物用 途(碗笔板凳球3 124脱单衣或裤(不解 扣) 132来回倒水不洒(倒两次)

6岁的孩子是最难应付的了。从4岁-5岁可以看出孩子有显著的进步;但是从5岁-6岁很多大人怀疑他们好像停止了成长似的。 孩子的成长过程宛如一座山,有小坡、也有大坡,而6岁的孩子就处在大坡的年龄,这对他们而言是个混乱期。一旦超越这种混乱期就会步入另一个转折点,在到7岁之前应该会变成一个较规矩的家庭教育优秀作文选写作指导">小学生。这是因为“小学”的新生活会发生很大的作用;但相反的,孩子与父母为了适应这个新的生活都会经历各种困难。 人们眼中的6岁儿通常是粗鲁而忙碌的。不论做什么事他们总是全力以赴,甚至有人阻挠他们玩游戏时,他们还会毫不客气地把对方赶走;因此有很多母亲会生气地说:“这个家就好像是小孩子个人的一样。” 6岁儿对别人的态度也显得傲慢无礼,5岁时的温柔似乎已经完全消失了。所以有些母亲不禁又摇头说:“这孩子真是越来越不像话了。”但是孩子高兴的时候还是很听话的,并非一直都难以应付。另外,他们与同伴之间的纠纷会急剧增加,也因此容易受到大孩子的排斥及比他年幼小孩子的畏惧。而且6岁儿的感觉很敏感,一点芝麻小事就耿耿于怀或产生不安的倾向。常会在白天因恐惧和不安而啼哭。因此很多小孩会因过于紧张和疲倦体重减轻很多,不论父母如何注意6岁儿,他还是有很多令人不解的地方。 善变的天使 6岁儿的心情常被称为“晴时多云偶阵雨”,前一刻还高高兴兴的,这会儿又马上因为一点芝麻小事而发脾气,尤其是被责备时情绪更为激动。 比如妹妹分到的蛋糕比他的大;正在专心堆积木时,被父亲的大衣不小心碰倒;或者叫妈妈时,妈妈未能即刻出现等,都是他发脾气的原因。 这时候大人可能会考虑以权威来纠正他们,但是这么做,对一个正在发脾气的小孩是不太有效的,因为他们根本听不进别人的话。要使孩子平静下来必须视儿童的个性而定,没有一定的方法。例如比较内向的孩子让他独处一会儿即能恢复平静;相反的,有些小孩一独处反而更闹得不要收拾,大人最好设法了解他们的个性与当时的心情。不过,不论是哪一类型的小孩,在他发脾气时恐怕没人可应付得了的。 重要的是,等他们的脾气平息下来以后,一定要让他们反省自己为何如此?如何才能防止?他发脾气时周遭的人有多难过……。大多数的6岁儿脾气一旦发过后,只要心平气和的告诉他,他都能承认并存有改过之心。 不过,尽管经常反省,6岁儿仍然有善变的情形而且产生极端的变化。比如,有时非常疼爱家中饲养的小狗,有时又把它扔在地上又踢又喊地说:“我要杀死你!”那是因为他们对自己的心情和行动缺乏控制能力,这上点和两岁儿的情形有点相似。

儿童神经心理发育及评价 (讲课人:李磊) 一、感知觉发育 感知(sensation and perception)在婴儿神经心理发育过程中感知是一个基本的心理过程。照顾婴儿的行为本身就对婴儿的视、听、嗅、味和触觉提供了刺激,所有这些刺激在婴儿的认知发育中起重要作用。 视觉刺激在儿童与其环境联系中可提供重要信息,学习过程中约70%的信息来源于视觉。因此视感知的发展在婴儿早期发展中占重要地位。新生儿出生时鼓室没有空气,所以听力低下,听觉阈限高于成人10~20分贝。生后3~7天听觉敏锐度有很大提高。婴儿视听感知发展程序见表2-2-1。正常儿童的听觉强度为0~20分贝。如果听觉强度在20~40分贝为轻度听觉障碍,40~60分贝为中度听觉障碍,60~80分贝为重度听觉障碍,大于80分贝为极重度听觉障碍。应早期发现儿童先天和后天性听觉障碍,并及时进行听力语言康复。 表1 婴儿视听感知发展程序 月龄视感知发展听感知发展 1月2月4月6月9月12月短暂注视 目光跟随物体移动90° 目光跟随物体移动180° 目光跟随落地物体 长时间看远处人物的移动 偏爱注视小物品 对铃声有反应 区别笛声和铃声 听悦耳声音时微笑 对母亲语音有反应 可迅速、直接地寻找声源 听懂自己的名字,对声音的反 应可以控制 新生儿的触觉有高度灵敏性,小婴儿就能对接触身体的襁褓或被褥任何不舒服的刺激表示强烈反应。特别敏感的是嘴唇、手掌,脚掌、前额、眼帘等处。例如物体接触嘴唇时,会引起新生儿口部动作;物体接触手掌时,他立刻就会抓握。大腿、前臂、躯干则比较迟钝。随动作发育,婴儿的手逐渐在触觉发育中占主导地位。 二、运动发育 运动(motor)在儿童早期神经心理发育过程中,运动发育也是婴儿心理发育的重要基础。儿童运动发育有一定的顺序,即不同年龄阶段出现不同的运动行为,而且运动的发育还遵循着如下规律:(1)从泛化到集中:婴儿最初的动作为全身性、且欠精确,以后逐步分化为局部、精确动作,也由不协调到协调。 (2)从上到下:儿童动作发育是自头端向足端。 (3)从近到远:即儿童动作发育是身体中部开始,越接近躯干的部位动作发育越早,然后逐渐向远端发育。

答案以官方为准,仅供参考。不是全对,后果自负。侵删 第一章 1.【单选题】学前期是指:()。 答案:3-6岁 2.【单选题】意大利幼儿教育家蒙台梭利提出1-3岁是:()。 答案:口语学期关键期 3.【多选题】儿童心理发展具有一些规律性,这些规律性表现在:()。 答案:发展具有连续性和阶段性发展具有方向性和 顺序性发展具有不平衡性发展具有个别差异 4.【多选题】定性观察法指以质化的方式收集资料,并且以描述性的语言形式来呈现研究结果的方法,包括:()。 答案:实况详录法日记描述法轶事记录法

5.【多选题】在运用观察法研究学前儿童时需要注意:()。 答案:对儿童的观察一般应在较长时间内系统地反复进行,以排除偶然性因素在实施观察的过程中.尽 量使儿童保持自然的状态,减少观察者对被观察儿童的影响观察记录必须详细、准确、客观,既要记录 行为本身,又要记录行为的前因后果,必要时可借助表格、录音和录像等辅助手段观察者在观察前要做 好准备工作,确定观察计划、观察内容和记录方式等,并对观察人员进行必要的培训 第二章 1.【多选题】美国著名心理学家斯滕伯格将胎儿的发育划分为以下哪些阶段()。 答案:胚胎期胎儿期胚芽期 2.【单选题】过去人们一直认为,婴儿大脑的生长是一个恒定的过程,当其生长达到某一特定水平后就不再有变化。但现在研究发现,婴儿的大脑发展在很大程度上受后天环境的影响和制约。换句话说,婴儿的大脑具有较强的()。

答案:可塑性 3.【单选题】美国心理学家埃里克森将心理社会发展第一阶段的任务定义为获得“基本信任”。而发展信任感的关键因素是:()。 答案:敏感、及时、一致的照顾 4.【多选题】母婴之间的依恋类型包括:()。 答案:矛盾型依恋回避型依恋安全型依恋混乱型依恋 5.【多选题】安全型婴儿的母亲都有哪些表现:()。 答案:母亲的行为倾向于敏感性而非调谐错误、接受而非拒绝、合作而非控制,提供情绪上的可获得性而非疏离在婴儿哭泣时能很快地抱起他们,并充满柔情和关怀地抱着他们 第三章 1先学前期是指:(D)。 A0-3岁

《儿童心理发展特点及常见心理行为问题》习题 一、选择题 1、幼儿园的儿童处于学龄前,是心理发展的( B ),也是各种心理行为问题发展的萌芽期。 A. 早期 B.中期 C.活跃期 D.敏感期 2、学龄前儿童神经系统调节( A )过程占主导,容易被误以为是“多动症”,实际是此期儿童的心理特点。 A. 兴奋 B.呆板 C.逆反 D.安静 3、( D )是儿童语言迅速发育的重要时期。 A.1-3岁 B.2-4岁 C.3-6岁 D.1岁以前 4、下列关于幼儿记忆发展的规律的说法正确的是 ( A )。 A. 幼儿记忆的有意性较低 B. 幼儿多用机械记忆的方法 C.幼儿的记忆要以抽象逻辑为主 D. “记忆恢复”现象在年幼儿童身上表现的不普遍 5、孤独症的临床表现有:不说话、不理睬人、对一些非生物的东西(B )、注意力分散等。 A.排斥 B. 有特殊依恋 C.恐惧 D.厌恶 6、以下不是影响儿童心理发展的因素的是( B ) A.人际关系 B.物理因素 C.社会环境 D.过高要求 7、学龄前期儿童常出现的强迫行为有(B)、控制大小便能力差、多动症、夹腿综合症。 A.口吃 B.吮指、咬指甲 C.不说话 D.不理睬人 8、幼儿记忆态度发展的表现是( C )。 A.记忆空间的增加 B.记忆容量不断扩大 C.无意记忆向有意记忆转变 D.记忆保持时间变长 9、学龄前儿童的游戏主要是(B)。 A.合作游戏 B.规则游戏 C.练习游戏 D.象征性游戏 10、学前儿童思维的主要方式是( B )。 A.直觉行动思维 B.具体形象思维 C.抽象逻辑思维 D.经验型逻辑思维 11、教师应注意“问题家庭”儿童、残疾儿童和( A )的心理健康。 A.独生子女 B.男性儿童 C.女性儿童 D. 最低龄儿童 12、关于儿童记忆的说法错误的是(B)。 A.首先发展短时记忆 B.儿童越大长时记忆的容量越大 C.儿童长时记忆的发展随着年龄有所发展 D.儿童短时记忆容量随着年龄增加 13、以下不属于儿童情绪问题的是(D)。 A.焦虑症 B.恐怖症 C.孤独症 D.吮手指、咬指甲 14、以下不属于口吃的原因的是(D)。 A.火警、地震、亲人死亡 B.模仿 C.父母在学说话时过于急躁 D.食物因素 15、以下性教育方式中错误的是(D)。 A.注意性卫生习惯的培养 B.儿童出现夹腿行为时应当恰当干预 C.性不良行为的干预一定要注意儿童的心理健康 D.儿童提出性相关问题时应该直接拒绝回答 16、对多动症应采取心理和( A )治疗方法。 A.行为 B.药物 C.手术 D.针灸 17、以下不属于影响性格形成的因素是( C)。 A.遗传因素 B.气质特点 C.五官相貌 D.生理因素 18、较严重的口吃患者需要( D )治疗,由专业的治疗师指导儿童进行训练。 A.行为 B.药物 C.手术 D.言语 19、加强儿童性卫生习惯的培养可以减少一些不良行为的发生。儿童要勤洗澡、勤换内裤,女童要每晚(B)清洁会阴,保持外生殖器官的清洁卫生。 A.用湿纸巾 B.用水 C.用毛巾 D.用纸

《儿童心理发展理论》模拟试卷一 考试形式:闭卷考试时间:120分钟 站点:_________ 姓名:______ 学号:______ 成绩:_______ 一、名词解释(每小题3分,共15分) 1、发展方向的原则:发展具有一定的方向性。即由上到下,由中心到边缘,由粗大动作到精细动作发展。 2、可知度:知觉行为的可行程度,反映的是行为与环境之间的关系。 3、停滞(固结):在里必多发展过程中,有一部分心理机能由于得到过度满足或过度失望而停留在原先的阶段,不在继续发展到下个阶段。 4、运算:内化的可逆的动作。 5、关键期:个体在一生中有某些特定的时期对特定的刺激较为敏感,这时的学习效果比更早或更晚都要更明显。 二、单项选择题(每小题1分,共15分) 1、替代强化是谁的理论中的一个重要概念?( a ) a. 班杜拉 b.埃里克森 c.铁钦纳 d.华生 2、弗洛依德认为本我实行什么原则?( c ) a. 节约原则 b.经济原则 c.快乐原则 d. 压抑原则 3、操作行为主义的代表人物是谁?( c ) a. 华生 b. 格塞尔 c. 斯金纳 d. 埃里克森 4、霍妮认为当儿童的人际关系出现困扰后,就会出现什么?( d ) a. 神经症 b.退缩 c.社交恐惧感 d.基本焦虑 5、弗洛里德认为“自我”实行什么原则? ( a ) a.现实原则 b.经济原则 c.节约原则 d.开放原则 6、格塞尔认为儿童行为的变化有时好有时差,因而具有什么样特性?( b ) a.冲突性 b.周期性 c.矛盾性 d.方向性 7、埃里克森把人的一生的发展划分为几个阶段?( a ) a.8个 b. 6个 c.5个 d.4个 8、班杜拉认为当一个人达到自设的标准时,他会对自己实行什么?( c ) a.自我封闭 b.自我控制 c.自我强化 d. 自我体验 9、皮亚杰认为,在一些心理发展水平低下的人身上,始终保持着什么状态:a a.自我中心 b.思维混乱 c.不守恒 d.迷信鬼神 10、格塞尔既重视儿童的行为模式,还重视什么?( b ) a.量变 b.个别差异 c.质变 d.相互作用 11、埃里克森把从出生到死亡的一生称为什么?( c ) a.生命循环 b.生物圈 c.生命周期 d.生物链 12、霍妮理论中的“离众”,指的是患者总是与他人怎样?( a ) a.保持距离 b.不交往 c.不理睬 d.不加入活动 13、内化的、可逆的动作称为什么?( b ) a.适应 b.运算 c.平衡 d.认知结构 14、格塞尔把儿童机能一侧占优势的现象称为什么?( c ) a.单侧原则 b.偏好原则 c.不对称原则 d.主导性原则 15、斯金纳把人想要消退一个已习得行为的过程称为什么?( b ) a.退化 b.矫正 c.消亡 d.遗忘 三、多项选择题(每小题2分,共10分) 1、根据行为的发生,华生将人的行为分为哪两类?( B ,C) A、习惯行为 B、非习得行为 C、习得行为 D、非习惯行为 E、去习惯行为 2、皮亚杰认为,平衡是哪两方面形成的适应状态?(A ,B) A、同化 B、顺化 C、主体 D、客体 E、相互作用

此资料根据重点所着,只供学习参考,不可用于商业行为!! 第一章 一、发展心理学:人类个体发展心理学,它研究个体从受精卵形成到死亡的整个生命过程中心理和行为的发生与发展的规律,以及人生各个阶段的心理年龄特征。 二、儿童发展心理学(年龄范围出生到17-18岁左右):是发展心理学的一门分支学科,是研究儿童心理发展规律的科学。 三、儿童发展心理学研究的内容:①描绘儿童心理发展的普遍模式;②揭示儿童心理发展的原因和机制;③解释和测量个别差异;④探究不同环境对发展的影响;⑤提出帮助和指导儿童发展的具体方法 四、遗传决定论以优生学创始者高尔顿为代表,他认为个体发展及其品性早在生殖细胞的基因中就决定了,发展只是内在因素的自然展开,环境与教育仅起引发作用。 五、环境决定论以行为主义创始人华生为代表。 六、相互作用论的代表人物是皮尔杰。相互作用论的基本论点:①遗传与环境的作用是相互制约、相互依存的;②遗传与环境的作用是相互渗透、相互转化的;③遗传与环境、成熟与学习对发展的作用是动态的 七、关键期:它是从植物学、生理学和形态学移植过来的,人类胎儿在胚胎期(2—8周)是有机体体内系统(呼吸系统、消化系统、神经系统等)和器官迅速发育生长的时期。这时的有机体对外界抵抗力十分微弱,胎儿受到不良刺激影响,很容易造成先天缺陷,这个时期就是生长发育的关键期。 八、最佳学习期——劳伦兹 九、德国生理学家、实验学家普莱尔在1882年出版了第一部科学的、系统的儿童心理学着作《儿童心理》。它标志着科学儿童心理学的正式诞生,普莱尔则成为科学儿童心理学的奠基人。 十、最早讲授儿童心理学的儿童心理学家是陈鹤琴,其着作《儿童心理之研究》是我国较早的儿童心理学教科书,他用日记法进行了3年的追踪观察。 十一、横向研究:在同一时间里,对不同年龄的儿童进行观察,实验或测量,探究心理发展规律或特点的研究优点——时间短、取样大。缺点——由于被试来自不同年龄的个体,不一定能正确地反映心理发展的连续过程和特点。十二、纵向研究:对同一个或同一群体,在较长的时间内进行定期的观察、实验或测验,探究心理发展规律。优点——通过对个别或若干个体的长期追踪性研究,可以获得心理发展连续性和阶段性的资料,尤其是可以弄清发展从量变到质变的飞跃,探明早期发展与以后阶段心理发展的关系。缺点——时间长、耗资多 十三、跨文化研究(交叉文化研究):是指同一个课题通过对不同社会文化背景的儿童进行研究,以期探讨儿童心理发展的共同规律和不同的社会生活条件对儿童心理发展的影响。 第二章 一、胎儿正常发育的条件:①孕妇的营养②孕妇的疾病③药物④辐射⑤孕妇的情绪 二、身体的发展——儿童生长具有的四个显着的时期:①从出生到2岁,发展十分迅速;②2岁到青春发育期,发展较平缓;③青春发育期开始,发展急剧迅速,变化极大;④15、16岁到成熟,发展又趋缓慢 三、动作发展的规律:①从上至下;②由近及远;③由粗到细或由大到小 第三章 一、评定新生儿感觉的几种方法:①发射行为;②定向反射习惯化和去习惯化;③身体运动和脸部表情;④视觉偏爱 二、定向反射:当一个新异刺激出现时,一个个体,包括新生儿都会产生定向反射 三、习惯化:同样的刺激如果反复地呈现,最后就会使原先出现的定向反射完全消失的现象 四、去习惯化:在个体已对某种刺激形成习惯之后,又出现新的刺激,这时的个体又产生了反射行为,表明个体能将新刺激与旧刺激加以区别的这种对新事物的兴趣现象。 五、新生儿(颜色视觉)①近视眼;②色盲 六、形状知觉:①婴儿是带着观察复杂的模式超过简单的模式的偏爱而出生的;②婴儿还喜欢看清晰的图像;③婴儿还喜欢看活动的和轮廓多的图形;④在其他情况相同的条件下,新生儿更喜欢注视曲线,不喜欢注视直线或角 七、深度知觉:新生儿产生深度知觉是在9个月的时候。 八、视崖实验:吉尔森和瓦尔克做的实验。描述:P70

答案以官方为准,仅供参考。不是全对,后果自负。 侵删 第一章 1.【单选题】学前期是指:()。 答案:3-6岁 2.【单选题】意大利幼儿教育家蒙台梭利提出1-3岁 是:()。 答案:口语学期关键期 3.【多选题】儿童心理发展具有一些规律性,这些规 律性表现在:()。 答案:发展具有连续性和阶段性发展具有方向性和顺 序性发展具有不平衡性发展具有个别差异 4.【多选题】定性观察法指以质化的方式收集资料,并且以描述性的语言形式来呈现研究结果的方法,包 括:()。 答案:实况详录法日记描述法轶事记录法

5【.多选题】在运用观察法研究学前儿童时需要注意: ()。 答案:对儿童的观察一般应在较长时间内系统地反复 进行,以排除偶然性因素在实施观察的过程中.尽量使儿童保持自然的状态,减少观察者对被观察儿童的影响观察记录必须详细、准确、客观,既要记录行为本身,又要记录行为的前因后果,必要时可借助表格、录音和录像等辅助手段观察者在观察前要做好准备工作,确定观察计划、观察内容和记录方式等,并对观察人员进行必要的培训 第二章 1.【多选题】美国著名心理学家斯滕伯格将胎儿的发 育划分为以下哪些阶段()。 答案:胚胎期胎儿期胚芽期 2.【单选题】过去人们一直认为,婴儿大脑的生长是一个恒定的过程,当其生长达到某 一特定水平后就不再有变化。但现在研究发现,婴儿的大脑发展在很大程度上受后天环 境的影响和制约。换句话说,婴儿的 大脑具有较强的()。

答案:可塑性 3.【单选题】美国心理学家埃里克森将心理社会发展第一阶段的任务定义为获得“基本 信任”。而发展信 任感的关键因素是:()。 答案:敏感、及时、一致的照顾 4.【多选题】母婴之间的依恋类型包括:()。答案:矛盾型依恋回避型依恋安全型依恋混乱型依 恋 5.【多选题】安全型婴儿的母亲都有哪些表现: ()。 答案:母亲的行为倾向于敏感性而非调谐错误、接受而非拒绝、合作而非控制,提供情绪上的可获得性而非疏离在婴儿哭泣时能很快地抱起他们,并充满柔情和关怀地抱着他们 第三章 1先学前期是指:(D)。 A0-3岁

儿童发展心理学复习题及答案. 《儿童发展心理学》复习题及答案 一、填空: (3)1、(2)乳儿期,1)新生儿期,参照国内外现行的年龄阶段划分方式,我们将儿童心理发展分为((7)青年早期。(5)童年中期,(6)童年晚期或少年期,婴儿期,(4)童年早期或幼儿期, 信息加工理论认为信息加工经历这几个阶段:感觉登录、注意、知觉、短时记忆、长时记忆。2、

帮助儿童克服害怕的心理治疗方法有:对抗性条件作用、系统脱敏法、模特塑造法、认知疗法。3、在有关人格发展阶段的理论阐释中,弗洛伊德强调本能的作用,自我是伊底和超我的奴仆;埃里克森4、更强调自我的作用,相信超我能引导心理性欲向着社会所规定的方向发展。(4)(3)创造性游戏,(2)教学游戏,5、按照进行的目的性分类,幼儿的游戏分为:(1)建筑性游戏,活动性游戏等几类。根据班杜拉的社会学习理论,儿童的攻击性行为是通过外部强化、替代性强化和观察与模仿范性获得6、 的。儿童获得道德认识上的发展必须摆脱自我中心和实在论,理解到别人有着与自己不同的看法,从而发7、 展自己与别人不同的自我概念。 二、选择: 1、我国最早讲授儿童心理学的是儿童心理学家(2)。 (1)肖孝嵘(2)陈鹤琴(3)黄翼 2、(3)是具有特定遗传功能最小单位,是储存特定遗传信息的功能单位。 (1)染色体(2)DNA (3)基因 3、弗洛伊德的心理性欲发展阶段中,3—7岁儿童处于(3)阶段。

(1)口唇期(2)肛门期(3)性器期(4)潜伏期(5)生殖器 4、(1)是儿童个性实现社会化的重要场所。 (1)家庭(2)幼儿园(3)儿童游乐场所 5、(3)可以帮助儿童克服冲动与攻击性行为,还有助利他行为的实践。 (1)观点或角色的采择(2)交往技能的训练(3)角色扮演 三、判断: (√)1、儿童的先天素质不是单纯由遗传基因决定的,儿童的先天素质是遗传基因和胎儿发育的环境因素之间复杂的相互作用的结果。 (×)2、儿童大脑各区的成熟程序是由前往后分别进行的,其程序是枕叶、颞叶、顶叶、额叶。 (×)3、后天环境的优劣将影响儿童心理发展的速度、水平和特点。 (√)4、情绪作为一种适应能力是通过后天的学习获得的。 (√)5、儿童的个性,从一开始就带着自身已有的特点在于周围的人、周围的环境发生相互作用中发展起来。 (×)6、男女两性认知差异的年龄倾向反映了男女儿童在认知差异上的不平衡性。 (√)7、儿童与同伴交往的能力和水平是衡量个性和社会性成熟的重要标志。 (√)8、游戏是一种现实与想象相结合的,为了满足认识和身体需要的轻松自由的学习活动。 (×)9、儿童社会化的内容就是使儿童了解社会,成为一个适应社会的人。 (√)10、道德情感的发展是一个从外部控制向内部控制转移的、不断内化的过程,有了良心和羞愧感,就有可能使儿童自觉地克制不良行为。 四、概念解释: 1、元认知:儿童对自己认知功能的认识和控制力。 2、智力:是适应环境的能力,是学习的能力;是抽象思维能力,是问题解决和决策能力。 3、性别角色:是被社会认可的男性和女性在社会上的一种地位,也是社会对男性和女性在行为方式和态度上期望的总称。 4、移情:指儿童在觉察他人情绪反映时所体验到的与他人共有的情绪反映,是理解和共享其他人的感情的能力。