第三章 反渗透、纳滤、超滤和微滤(习题解答) 3-1试分别求出含NaCl 3.5%的海水和含NaCl 0.1%的苦咸水25℃时的理想渗透压。若用反渗透法处理这两种水,并要求水的回收率为50%,渗透压各为多少? 哪种水需要的操作压力高?

解:(1):理想溶液渗透压可用van ’t Hoff 定律计算。海水中的NaCl 可认为完全解离为Na +和Cl -,即形成渗透压的离子浓度为NaCl 浓度的两倍,故含3.5%NaCl 的海水在298K 时的理想渗透压为:

含0.1%NaCl 的苦咸水在298K 时的理想渗透压为:

(2):水回收率为50%时,被(理想)反渗透浓缩后的海水中,NaCl 浓度增为3.5%/0.57.0%=

(3):水回收率为50%时,被(理想)反渗透浓缩后的苦咸水中,NaCl 浓度增为0.1%/0.50.2%=

由此可知,因海水中NaCl 的浓度远比苦咸水中高,其所需的操作压力也远比苦咸水来得高。其次,苦咸水的回收率达到50%,则反渗透压力将增高一倍。

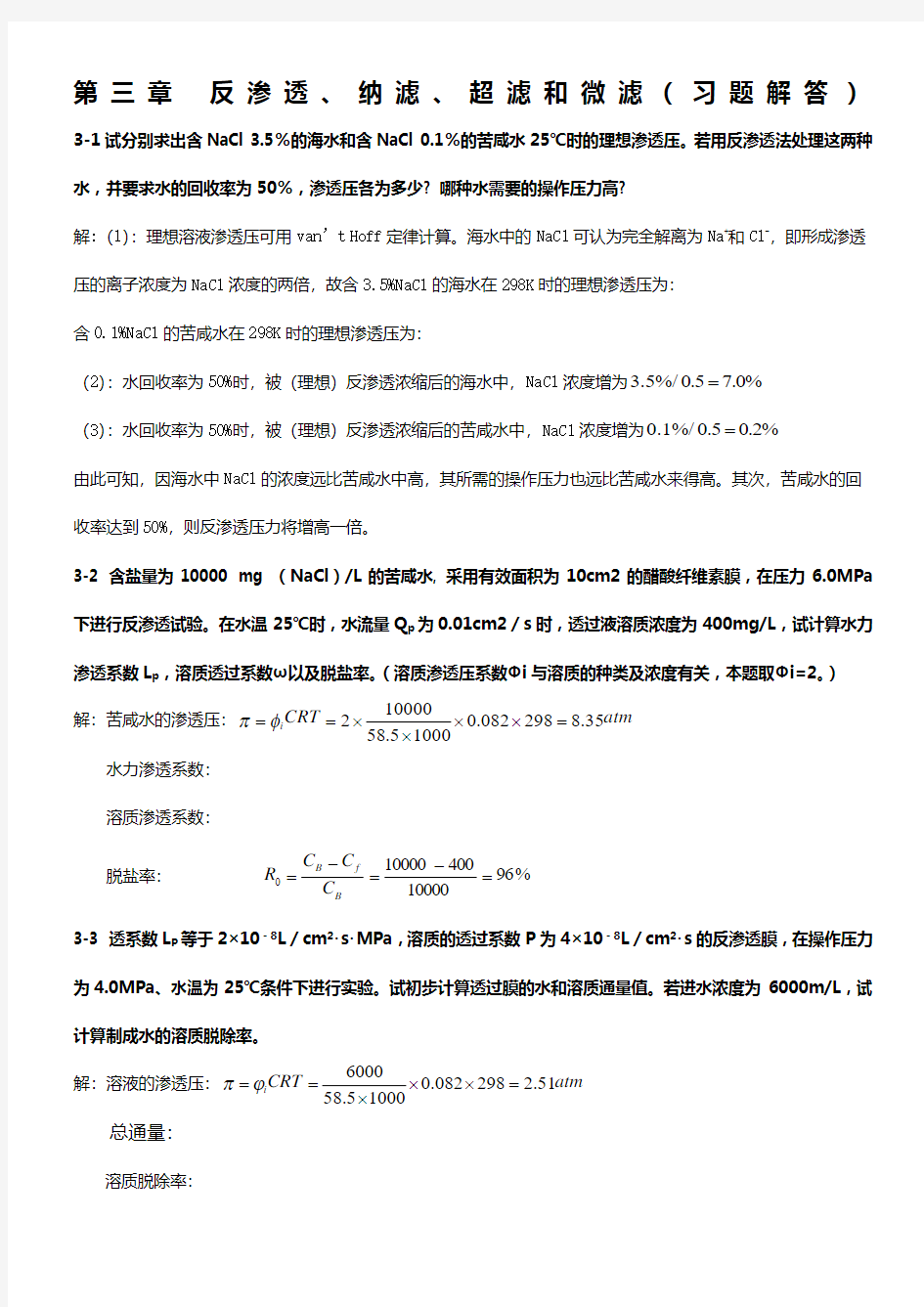

3-2 含盐量为10000 mg (NaCl )/L 的苦咸水, 采用有效面积为10cm2的醋酸纤维素膜,在压力6.0MPa 下进行反渗透试验。在水温25℃时,水流量Q p 为0.01cm2/s 时,透过液溶质浓度为400mg/L ,试计算水力渗透系数L p ,溶质透过系数ω以及脱盐率。(溶质渗透压系数Φi 与溶质的种类及浓度有关,本题取Φi=2。) 解:苦咸水的渗透压:atm CRT i 35.8298082.010005.58100002=????

==φπ 水力渗透系数:

溶质渗透系数:

脱盐率: %9610000

400100000=-=-=B f

B C C C R 3-3 透系数L P 等于2×10-8L /cm 2·s ·MPa ,溶质的透过系数P 为4×10-8L /cm 2·s 的反渗透膜,在操作压力为4.0MPa 、水温为25℃条件下进行实验。试初步计算透过膜的水和溶质通量值。若进水浓度为6000m/L ,试计算制成水的溶质脱除率。 解:溶液的渗透压:60000.082298 2.5158.51000

i CRT atm π?==??=? 总通量:

溶质脱除率:

∵001/()()

S V S m S m S V S p S p R J J J P C P R C J C L p C L p ππ-?====???-???-? ∴8

1107

410[1][1]94.9%()7.510m p P R L p π----?=+=+=?-?? 产品水溶质浓度:0(1)6000(10.949)306/p f C C R mg L =-=-=

∴溶质渗透通量:

3-4 将直径为0.86cm 的管式超滤膜浸入盛有水的烧杯中,浸入水中的膜管长2.59cm ,膜管内注入0.03mol/L 的葡萄糖溶液,恒温在25℃,在实验中首先将管内外的溶液和水调整到相等高度,并在大气压下保持1.62h ,这时管内溶质浓度降低了0.4%,溶液总体积增加了0.35%。在再次实验中,仍将管内的溶液和水调整到相等高度,使溶液保持在大气压下,水保持在0.096MPa 的负压下,放置0.49h ,溶质浓度降低了0.125%,溶液总体积亦降低了0.05%,求通过超滤膜的传递系数L p 、σ、ω及σ’。

解:渗透压3

8.3142980.03100.07433RTc MPa π==???=

实验一: ∵溶液通量()27320.864 2.590.35% 1.2910/()0.86 2.59 1.623600

v J cm cm s ππ-???==????? ∴7

61.2910 1.736100.07433v

v p p J J L L σπσπ--?=?===?-------(1) ∵溶质通量()1321122 1.50370.03 1.50900.0310.004 5.413210/()0.86 2.59 1.6236001000

S V c V c J mol cm s St π-?-??--===?????? ∴()()7130.0311 1.29100.07433 5.4132101000

S S v J c J σωπσω--=-+??

?-??+?=?----(2) 实验二: ∵0.1010.0960.005p MPa ?=-=

∵溶液通量()28320.864 2.590.05% 6.0810/()0.86 2.590.493600

v J cm cm s ππ-???==????? ∴()()7

''

81.29100.074330.005 6.08100.07433v p p J L p L σπσ--?=-???-==?-------(3) ∵溶质通量

∴()()''8120.0311 6.08100.07433 6.5134101000

S S v J c J σωπσω--=-+???-??+?=?----(4) 联立方程(1)、(2)、(3)、(4)即可求得L p 、σ、ω及σ’。

3-5浓度为5g/L 的葡聚糖(M w 70000)溶液2m 3,用内径1.25cm 、长3m 的超滤膜浓缩10倍。膜对这种葡聚糖的截留率为l00%,纯水的渗透系数为5×10-3cm 3/cm 2· MPa ·s 。在流量6 L /min ,压力0.2MPa ,液温25℃条件下浓缩6小时时,试求需要多少根膜。葡聚糖溶液的密度及粘度可用下式计算。

ρ=0.997+0.59×10-4 (g /cm 3)

μ=0.821+0.0343C 一2.617×10-5C 2+1.093×10-6C 3+6.689×10-9C 4(CP)

式中,C 的单位为g /L ,温度为25℃。

解:对于5g/L 的葡聚糖(M w 70000)溶液来说,根据密度计黏度的计算公式计算得:

由于浓度较低,渗透压可忽略不计:

管式膜的线速度: 2

6100081.53/600.785 1.25u cm s ?==?? 雷诺数: 40.99730.8153 1.25Re 1010245.70.9920

h ud ρμ??==?= 施密特准数: 3

311

0.99201013757.70.9973107.2310Sc D μρ--?===??? 根据判断公式: Re 13757.710245.70.012550003

h Scd l ??=>(应在湍流范围内) ∴计算k :()()()110.750.330.750.3367.23100.04Re 0.0410245.713757.7 5.47100.0125h D k Sc d --???===??

? 当传质系数和初始渗透速率已给定时,可用下式计算一定时间内将料液浓缩到一定浓度所需膜的面积:

其中在本题中302V m =,352500.2V m =?=,6t h =

最后用matlab 软件编程计算得:28.357m A m =(也可解常微分方程,得到方程后代入计算m A ) ∴需要的膜管数:8.357710.0125 3.143

m A n S ==≈?? 3-6 由膜评价实验测得相对分子量为2000的溶质,其过滤系数L P 为2×10-11 m 3/m 2· Pa ·s ,反射系数δ为0.85。总渗透率P M 为10-6m/s ,在室温及0.2MPa 压力下,使用1.15cm 内经的管式膜,在流量2.5L/min 下进行超滤时,求该条件下超滤的表观截留率R 0。由于浓度较低,渗透压可忽略不计;假定溶液的透过通量近

似等于溶剂透过通量,即J V ≈J W 。若流量增加到5L/min ,求超滤表观截留率。(假定常温下液体粘度为9×10-7m 2/s ,扩散系数为2.3×10-10m 2/s )

解:由于渗透压可以忽略不计,

真实截留率为

流体线速度:2.5/min L 时为22.5100040/600.785 1.15

u cm s ?==??,则5/min L 时为80/cm s 。 2.5/min L 时的雷诺数为5100,为完全湍流区,所以由式0.8750.25Re

0.023Sh Sc N N N =得: 因此由式(){}()

111exp obs V R R R J k =+-得: 同理可得:()0.655/min obs R L =

3-7用纳滤过程净化农药污染的地表水,已知污染水中三种残留农药的含量分别为10μg/L 、14μg/L 和17μg/L 。膜对这3种微污染物的截留率分别为92%,95%和90%。假定渗透物中农药总浓度不能超过5μg/L ,求最大回收率;若要求渗透物中某一农药浓度不超过2μg/L ,且农药总浓度不能超过5μg/L ,求最大回收率。 解:设10μg/L 的农药为A ,14μg/L 的农药为B ,17μg/L 的农药为C ,回收率为η

(1):渗透物中农药总浓度不能超过5μg/L

∵()()()192%+195%+190%5/A B C c V c V c V c g L V μη---=

≤ ∴100.08140.05170.10.640.645

ηη?+?+?≤=?≤ (2):渗透物中某一农药浓度不超过2μg/L ,且农药总浓度不能超过5μg/L

∵()()()()()()192%+195%+190%5/192%195%190%2/A B C A B C c V c V c V c g L V c V c V c V g L V V V μημηηη---?=≤???---???≤??

∴100.08140.05170.10.640.6450.35100.08140.05170.1=0.40=0.35=0.85222ηηηηηη?+?+??≤

=?≤???≤?????≤≤≤??、、 3-8用管式纳滤膜浓缩低分子量蛋白质,该管式膜直径为1.5cm ,对蛋白质的截留率为100%,水的渗透系数为4.35 L/(m 2·h ·bar )。操作压力为40bar ,原料流量为3.6 m 3/h ,流速为2m/s 下,将原料中蛋白质浓度从

1%(质量)浓缩至20%。试计算所需膜面积。该条件下存在浓差极化现象。蛋白质溶液的渗透压为 2.17.0C =π,扩散系数为D 蛋白质=5×10-10m/s 。

解:蛋白质溶液的粘度及密度分别用:

当质量分数为1%时,溶液黏度为20.001/N s m ,密度为31/g cm ,直径为1.5cm ,流速为2m/s ∴100020.015Re 3000050000.001ud ρμ??===> 10

0.00120001000510Sc D μρ-===?? ∴()()()100.750.330.750.3355100.04Re 0.04300002000 3.73100.015h D k Sc d --???===??

? ∵通量33.60.013.6 3.42/0.2

J m h ?=-= ∴联立各式:()1.2exp 0.7v m b m v p v J c c k c J L p S J J ππ???= ???????=??=?-???=?,解方程组得:2118v S J J m ==

3-9采用反渗透法脱盐,将水中的含盐量从5000ppm (以NaCl 计)降低到300ppm 。已知膜的水渗透系数为30 L/(m 2·h ·MPa ),在ΔΡ=1.5MPa ,5000ppm 情况下,对盐的截留率为97%。设水的流量为25m 3/h ,。分别计算操作压强为1.5MPa 和3.0MPa 下过程所需膜面积。

解:(1):设压强为1.5MPa 时溶液的回收率为 1.5η,温度为常温20℃

∴()()()110.97

31.5300110.51250.5112.751500010.97R P f c J m h c R η--????=-=-=?=?= ? ? ? ?--??

?? ∵50003008.3142930.19658.5

RT c MPa π-?=?=??= ∴()()230 1.50.19639.12/()v p J L p L m h π=?-?=?-= ∴1.5MPa 时过程所需膜面积()3212.7510

39.12326v S J J m ==?= (2):设压强为3.0MPa 时溶液的回收率为 3.0η

根据第二章2-11题的解法求得0.99R ≈

∴()()()110.9933.0300110.84250.84211500010.99R P f c J m h c R η--????=-=-=?=?= ? ? ? ?--????

∴()()230 3.00.19684.12/()v p J L p L m h π=?-?=?-=

∴3.0MPa 时过程所需膜面积()32211084.12250v S J J m ==?=

3-11在20℃下,用反渗透过程处理含硫酸钠7.6g/L 的物料,可获得浓缩液及回用水。若处理流量为3 m 3/h ,过程的回收率为92.5%,盐截留率为R =99.5%,操作压力为6.0MPa ,水渗透系数为L p =1.0 L/(m 2·h ·MPa )。计算反渗透过程的膜面积。

解:透过液浓度: ∴7.60.58.314293100030.4717110

RT c MPa π-?=?=????= ∴()()21.0 6.00.4717 5.5283/()v p J L p L m h π=?-?=?-= ∴反渗透过程的膜面积()323100.925 5.5283502v S J J m ==??=

3-14采用醋酸纤维素中空纤维膜进行苦咸水脱盐实验,苦咸水中的含盐量以NaCl 计为0.1%,所得通量为2000 L/(m 2·d),实际截留率为94%,传质系数为k=5.4×10-5m/s 。试计算浓差极化比和表观截留率。

解:由式表观截留率(){}()

111exp obs V R R R J k =+-得: ∴浓差极化比52000/1000243600exp exp 1.51 5.410m v b x J x ck -?? ????=== ? ????? ???

3-15在压力为1.0MPa 时,利用直径为7.5cm 的透析池,进行水透过膜的渗透实验,测得1小时后水的透过量为

4.6 mL 。将浓度为10g /L 蔗糖(M W =342g/mol )水溶液放入透析池的一个腔室内,已知该腔室体积为44 mL ,另一腔室为纯水,进行渗透平衡实验,2小时后蔗糖室内的液体体积增加了0.57mL ,而蔗糖的浓度下降了1.16 %。试根据以上二个实验结果,计算膜的反射系数σ,水力渗透系数L P 和溶质渗透系数ω。

解:水力渗透系数L P :

∵渗透压差108.31429310000.07123342RTc MPa π?==??

?= ∵()63220.57 1.79310/()2360047.5

v p J L cm cm s σππ-=?==???? ∴膜的反射系数651.79310 2.9100.860.07123

v p

J L σπ--??===?

∵溶质通量()()32

1044101 1.16%44.571034212360047.5S S v J c J σωππ-?-?-??????=-+?=??? ∴溶质渗透系数()921 6.510/()S S v J c J mol cm s MPa σωπ

---==?? 3-17透系数L P 等于2×10-8L /cm 2·s ·MPa ,溶质的透过系数P 为4×10-8L /cm 2·s 的反渗透膜,在操作压力为4.0MPa 、水温为25℃条件下进行实验。试初步计算透过膜的水和溶质通量值。若进水浓度为6000m/L ,试计算制成水的溶质脱除率。

解:溶液的渗透压:60000.082298 2.5158.51000

i CRT atm π?==??=? 总通量: 溶质脱除率: ∵001/()()

S V S m S m S V S p S p R J J J P C P R C J C L p C L p ππ-?====???-???-? ∴8

1107410[1][1]94.9%()7.510

m p P R L p π----?=+=+=?-?? 产品水溶质浓度:0(1)6000(10.949)306/p f C C R mg L =-=-=

∴溶质渗透通量:

3-18用一扩散池测定纳滤膜对葡萄糖(M w =180g/mol )、蔗糖 (M w =342 g/mol )和甘露糖(M w =504 g/mol )的截留系数。一个腔室内装有浓度为18g/L 的糖水,另一个腔室为纯水,45min 后,葡萄糖、蔗糖和甘露糖的体积分别增加1.0%,0.6%和0.51%。已知膜的水渗透系数为L p =10-5 g /cm 2·s ·bar ,糖腔室的体积为56mL ,膜面积为13.2cm 2,计算这几种糖的反射系数。

解:(1):葡萄糖(M w =180g/mol ):

∵渗透压188.3142981000 2.48180

RTC bar π==???= ∵溶液通量53256 1.0%1 1.5710/13.24560W P V J L cm cm s At σπ-??====??? ∴反射系数5

51.57100.6310 2.48

w p J L σπ--?===? (2):蔗糖 (M w =342 g/mol ):

∵渗透压188.3142981000 1.30342

RTC bar π==??

?= ∵溶液通量532560.6%10.9410/13.24560W P V J L cm cm s At πσ-??====??? ∴反射系数5

50.94100.7210 1.30

w p J L σπ--?===? (3):甘露糖(M w =504 g/mol ) ∵渗透压188.31429810000.88504

RTC bar π==??

?= ∵溶液通量532560.51%10.8010/13.24560W P V J L cm cm s At πσ-??====??? ∴反射系数5

50.80100.90100.88

w p J L σπ--?===? 3-19采用间歇微滤过程浓缩细胞悬浮物,将细胞悬浮液浓度从1%浓缩至10%,在浓缩过程中通量可保持在100 L/(m 2·h)。设初始发酵液体积为0.5 m 3,微滤膜面积为0.5 m 2。假设膜对细胞的截留率为100%,计算间歇操作所需时间。 解:渗透体积31%10.510.4510%f R c V V m c ?

????=-=?-= ? ???

?? ∴间歇操作所需时间30.459100100.5V t h JS -?=

==??

生物大分子分离技术综述 摘要:生物大分子包括核酸DNA和RNA、多糖、酶、蛋白质以及多肽等。生物大分子分离技术是生物研究中的核心技术之一,当前医学,药学及生命科学学科之间的交叉渗透为大分子分离技术的发展提供了更多的契机。本文对以沉淀、透析、超滤和溶剂萃取为代表的传统分离技术, 以及色谱, 电泳等现代分离技术的发展概况、方法、特点及应用进行了综述。 关键字:分离技术生物大分子 1前言 生命科学的发展给生物大分子的分离技术提出了新的要求。各种生化、分子研究要求提取分离高纯度,结构完整和具有生物活性的活性的生物大分子样品,这就使得分离技术在各项研究中起着至关重要的作用。对生物大分子分离技术的研究也就随之产生。同时,随着各学科之间的交叉渗透,纳米材料、计算机自动化等技术的发展也为生物大分子技术的发展提供了更多的空间。 生物大分子的制备具有如下特点:生物样品的组成极其复杂,许多生物大分子在生物样品中的含量极微,分离纯化的步骤繁多,耗时长;许多生物大分子在分离过程中就非常容易失活,因此分离过程中如何保证生物大分子的活性,也是提取制备的困难之处;生物大分子的制备几乎都是在溶液中进行的,温度、PH值、离子强度等各种参数对溶液中各种组成的综合影响,很难准确估计和判断。这些都要求生物大分子的分离技术以此为依据,突破这些难点,优化分离程序以获得符合要求的生物大分子试剂。 2传统分离技术 被广泛应用传统的生物大分子分离方法有透析、溶剂萃取、沉淀和超滤等,它们都是一些较早就建立起来比较完善的的分离方法。 2.1透析法 1861年Thomas Graham发明透析方法,已成为生物化学实验中最简易常用的分离纯化技术之一。在生物大分子的分离过程中,除盐、少量有机溶剂、生物小分子杂质和浓缩样品等都需用到透析。现在,除半透膜的材料更加多样化,透析方式也更加多样。透析法主要是利用小分子物质在溶液中可通过半透膜,而大分子物质不能通过半透膜的性质,达到分离的方法。例如分离和纯化DNA、蛋白质、多肽、多糖等物质时,可用透析法以除去无机盐、单糖、双糖等杂质。反之也可将大分子的杂质留在半透膜内,而将小分子的物质通过半透膜进入膜外溶液中,而加以分离精制:透析是否成功与透析膜的规格关系极大。透析膜的膜孔有大有小,要根据欲分离成分的具体情况而选择。透析膜有动物性膜、火棉胶膜、羊皮纸膜、蛋白质胶膜、玻璃纸膜等。分离时,加入欲透析的样品溶液,悬挂在纯化水容器中,经常更换水加大膜内外溶液浓度压,必要时适当加热,并加以搅拌,以利透析更快。最后,透析是否完全,须对透析膜内溶液进行检测。

分离技术论文 目录 一.超临界萃取技术的简介 二.超临界萃取技术的原理 三.超临界萃取技术的特点 四.超临界萃取技术的技术应用 五.超临界萃取技术的装置 六.综述 一.超临界萃取技术的简介 超临界为超临界流体,是介于气液之间的一种既非气态又非液态的物态,这种物质只能在其温度和压力超过临界点时才能存在。超临界流体的密度较大,与液体相仿,而它的粘度又较接近于气体。因此超临界流体是一种十分理想的萃取剂。 超临界流体的溶剂强度取决于萃取的温度和压力。利用这种特性,只需改变萃取剂流体的压力和温度,就可以把样品中的不同组分按在流体中溶解度的大小,先后萃取出来,在低压下弱极性的物质先萃取,随着压力的增加,极性较大和大分子量的物质与基本性质,所以在程序升压下进行超临界萃取不同萃取组分,同时还可以起到分离的作用。 温度的变化体现在影响萃取剂的密度与溶质的蒸汽压两个因素,在低温区(仍在临界温度以上),温度升高降低流体密度,而溶质蒸汽压增加不多,因此,萃取剂的溶解能力时的升温可以使溶质从流体萃取剂中析出,温度进一步升高到高温区时,虽然萃取剂的密度进一步降低,但溶质蒸汽压增加,挥发度提高,萃取率不但不会减少反而有增大的趋势。 除压力与温度外,在超临界流体中加入少量其他溶剂也可改变它对溶质的溶解能力。其作用机理至今尚未完全清楚。通常加入量不超过10%,且以极性溶剂甲醇、异丙醇等居多。加入少量的极性溶剂,可以使超临界萃取技术的适用范围进一步扩大到极性较大化合物。二.超临界萃取技术的原理 所谓超临界流体,是指物体处于其临界温度和临界压力以上时的状态。这种流体兼有液体和气体的优点,密度大,粘稠度低,表面张力小,有极高的溶解能力,能深入到提取材料的基质中,发挥非常有效的萃取功能。而且这种溶解能力随着压力的升高而急剧增大。这些特性使得超临界流体成为一种好的萃取剂。而超临界流体萃取,就是利用超临界流体的这一强溶解能力特性,从动、植物中提取各种有效成份,再通过减压将其释放出来的过程。 超临界流体萃取法是一种物理分离和纯化方法,它是以CO2为萃取剂,在超临界状态下,加压后使其溶解度增大。将物质溶解出来,然后通过减压又将其释放出来。该过程中CO2循环使用。在压力为8--40MPa时的超临界CO2足以溶解任何非极性、中极性化合物,在加入改性剂后则可溶解极化物。该技术除可替代传统溶剂分离法外,还可以解决生物大分子、热敏性和化学不稳定性物质的分离,因而在食品、医药、香料、化工等领域受到广泛重视。超临界流体的萃取流程 三.超临界萃取技术的特点 (1)、超临界萃取可以在接近室温(35~40℃)及CO2气体笼罩下进行提取,有效地防止了热敏性物质的氧化和逸散。因此,在萃取物中保持着药用植物的有效成分,而且能把高沸点、低挥发性、易热解的物质在远低于其沸点温度下萃取出来; (2)、使用SFE是最干净的提取方法,由于全过程不用有机溶剂,因此萃取物绝无残留的溶剂物质,从而防止了提取过程中对人体有害物的存在和对环境的污染,保证了100%的纯天

正渗透膜分离技术 研究背景 随着世界人口数量的迅速增长和矿物燃料的急剧消耗,水资源和能源已成为地球上两种至关重要的资源。水资源匮乏和能源危机困扰着全球许多不同的团体。据报导,世界上至少十二亿的人缺乏洁净安全的饮用水,有二十六亿的人缺少足够多的环境卫生设备。 膜技术是近几十年迅速发展起来的高效分离技术,因其节能、高效、经济、简单方便、无二次污染等一系列优点,在水处理中已被广泛地用于苦咸水淡化、海水淡化、工业给水处理、纯水及超纯水制备、废水处理、污水回用等。作为一种低能耗、低污染的绿色技术,新型的膜分离技术,正渗透(Forward osmosis,FO),在供水和产能方面拥有着巨大的潜能,甚至在食品加工行业、医药行业也有很好的应用前景,正逐渐成为人们关注和研究的热点。 膜分离技术 作为一种广泛应用的分离技术,膜处理的分离原理主要是在常温下使溶质和溶剂通过半渗透膜,达到分离、浓缩和纯化的目的,在这个过程中,驱动力一般为压力驱动或电位驱动。该技术的特点有以下几个方面: (1)膜分离过程在常温下进行分离。 (2)膜分离过程无相变化。 (3)膜分离技术的适用范围较广。 (4)膜分离效率高,分离效果好。 (5)膜分离技术采用装置简单,操作方便。 通常来说,膜分离技术,能够对不同的微粒、分子、离子进行有效的分离,膜材料亦丰富为醋酸纤维素(CA)、聚丙烯腈(PAN)、聚酰胺(PA)、聚砜(PS)、聚丙烯(PP)、聚偏氟乙烯(PVDF)、陶瓷膜等。 常见水处理膜分离技术主要有以下几类: (1)微滤(MF):由0.01~0.2 MPa的外加压力作为驱动力。膜的微孔直径处于微米范围,可截留粒径为0.1~10μm的悬浮物颗粒、纤维等。 (2)超滤(UF):超滤以0.1~1.0 MPa左右的压力差为推动力。分离膜的孔径在 0.0015~0.02μm之间。 (3)反渗透(RO):以1~70MPa左右的压力差为推动力。 (4)纳滤(NF):由0.5~1.5MPa的外加压力作为驱动力。 正渗透 在正渗透中,用于分离的驱动力主要为FO膜两侧的汲取液和原料液之间的渗透压差,使水从原料液(较低渗透压)一侧自发传递到汲取液(较高渗透压)。不同于传统的靠压力驱动的膜分离技术,比如微滤、超滤、纳滤与反渗透等,正渗透由于运行的原理不同,因此有着独有的优势,例如施加较低或不施加压力,导致更低的能耗,降低运行成本;正渗透的分离能力强,对污染物有着较高的截留率;正渗透污染几乎为可逆污染,因而清洗效率高;正渗透的膜装置组成简单,操作容易等。在众多领域内,正渗透近几十年来均有着广泛的应用,特别的,在一些重要领域如海

膜分离技术与分子蒸馏技术 摘要:分离分析技术在生产和生活中有着广泛的用途,选择合适的分离分析方法关乎着实验与生产的成败,根据物质的性质不同所采用的的分离技术也有所差别,本文主要对膜分离技术和分子蒸馏技术的原理特点及在医药方面的应用做了简单的介绍。 关键词:膜分离技术分子蒸馏技术原理特点应用 前言 膜分离技术是一项新兴的高效分离技术,已经被国际公认为20世纪末到21世纪中期最有发展前途的一项重大高新生产技术,成为世界各国研究的热点,目前已被广泛应用医药、食品、化工、环保等各个领域;分子蒸馏技术是一种特殊的液液分离技术,它产生于20世纪20年代,是伴随着人们对真空状态下气体运动理论的深入研究以及真空蒸馏技术的不断发展而逐渐兴起的一种新的分离技术。目前,分子蒸馏技术已成为分离技术中的一个重要分支。 1 膜分离技术 1.1膜分离技术的原理及特点 膜分离是利用具有一定选择透过特性的过虑介质,以外界能量或化学位差为推动力,对多组分混合物进行物理的分离、纯化和富集的过程。膜分离法有许多的种类,虽然各种膜分离过程具有不同的原理和特征,即使用的膜不同,推动力、截流组分不同,适用的对象和要求也不同,但其共同点为过程简单、经济、节能、高效,无两次污染。大多数膜分离过程中物质不发生相变,分离系数较大,操作温度可为常温,可直接放大,可专一配膜等。相对与传统工艺,膜分离具有以下优点:艺简化,一次性投资少,方便维护、操作简便,运行费用低,节省资源;运行无相变,不破坏产品结构,分离效率高,提高产品的收率和质量;不需用溶剂或溶剂用量大大减少,因而废水处理也变得更加容易[1]。 1.2 膜分离技术的种类 目前,国内外在制药和医疗上常用的膜分离技术主要有微滤、超滤、纳滤、

正渗透技术处理水和废水 1 引言 膜分离技术由于出水水质高、设备简单易操作、能耗相对较低、适应性强等特点,在水处理领域获得越来越多的关注.目前应用于水处理领域的几种膜分离技术.其中微滤(microfiltration,MF)、超滤(ultrafiltration,UF)、纳滤(nanofiltration,NF)和反渗透(reverse osmosis,RO)由机械压力驱动传质过程,是水和废水处理的常规技术.其他膜技术,如温度差驱动的膜蒸馏技术(membrane distillation,MD),电场驱动的电渗析技术(electro-dialysis,ED),一些由化学反应驱动的膜吸收技术(membrane absorption,MA)等也成为水处理领域的新型技术.正渗透(forward osmosis,FO)是一种由渗透压(浓度差)驱动的新型膜技术.可用于海水脱盐、废水处理等方面. FO膜是一种渗透膜.名义孔径在1 nm以下,用于截留溶解性离子和盐类等物质,与RO 相当.但与RO相比,FO无需外加机械压力,具有低压操作、低膜污染、高截留的优点,近年来在水处理领域受到较多关注. 2 FO原理(Basic principle of FO) FO膜是一种选择性渗透膜,膜的一侧是低渗透压的待处理水,另一侧是高渗透压的汲取液,水分子透过FO膜从低渗透压侧扩散到高渗透压侧,从而实现水与杂质的分离(图 1).该过程的驱动力是膜两侧溶液的渗透压差,不需外界提供压力. 图 1 FO工艺的原理示意图 2.1 FO应用与运行效果 2.1.1 海水(浓盐水)脱盐 FO已被用于含盐废水、含盐地下水、盐湖水和海水的脱盐.大多数为实验室规模的小试研究,汲取液采用难挥发性(NaCl,Na2SO4,MgSO4等)或挥发性(NH3/CO2和NH4HCO3)盐溶液.其中Zhao等进行的盐湖水脱盐,回收率达到70%.McGinnis等采用中试规模的FO处理高盐水(TDS>70,000 ppm),回收率达到60%,与蒸发浓缩技术相当,出水水质达标(美国宾州

新型分离技术 化学专业学生:汤婷(11130225) 指导教师:彭钢 摘要:目前运用较多且有很大发展前景的新型分离技术有超临界流萃取技术、分子蒸馏技术和膜分离技术,在中药制药、农产品加工和工程中都得到了广泛应用。 关键词:C5 馏分分离技术超临界流体萃取分子蒸馏膜分离技术分离技术 引言 国内外对分离技术的发展十分重视,但由于应用领域十分广泛,原料、产品和对分离操作的要求多种多样,决定了分离技术的多样性。按机理划分,可大致分为五类:生成新相以进行分离(如蒸馏、结晶);加入新相进行分离(如萃取、吸收);用隔离物进行分离(如膜分离);用固体试剂进行分离(如吸附、离子交换)和用外力场或梯度进行分离(如离心萃取分离、电泳)等。现在运用较多且有很大发展前景的新型分离技术有分子蒸馏技术、超临界流体萃取技术和膜分离技术。[1] C5馏分分离技术 传统技术虽经历了时间的考验,但也存在一些问题,像流程、能耗、二烯烃的损失、吸收剂的合理配置等方面,都需要研究者或使用者进行近一步合理的改善,以满足企业发展及工艺先进化的需要。下面的几种新技术都在研究中尚未进入工业化,也是 C5馏分分离技术未来的发展趋势。 1.1 催化加氢除炔技术 该技术是为了克服第二吸收单元的能耗高、溶剂损失多的缺点而设计的,这也就是现在常说的一段吸收工艺。来自第一吸收单元的化学级异戊二烯进入选择性加氢反应器中,在多金属催化剂的作用下,将占总量的0.1% ~2%异戊烯炔和2 -丁炔等炔烃加氢除去,在经过脱轻塔、脱重塔的处理,最终在塔顶得到聚合级异戊二烯。北京化工研究院[2]经过模拟加氢前后的流程,得出结论: 加氢后的异戊二烯的收率和质量都要高于加氢前的,而且能耗和生产成本都大幅降低,提高了整个分离过程的经济效益。美国专利显示[3],催化加氢反应器中的适合温度为 20~ 80 ℃,压力为 0.3 ~ 4.0 MPa,其中的一种催化剂的配方为:3% 铜+ 0.03% 银 + 0.03% 钯 + 0.3% 钾。 1. 2 反应精馏技术 该技术的核心就是集原有的二聚反应器和其配套的蒸馏塔为一体的反应精馏塔。在该塔中,既可以选择性的发生环戊二烯的二聚反应,又能分出粗环戊二烯。北京化工总院[4]采用此技术做相关实验,与现有技术比较,发现环戊二烯的转化率相应的提高了,而且双环戊二烯的纯度也要高于现有技术下的。该技术的的独特之处在于简化了流程及操作,从而降低

离子液体及其在萃取中的应用 姓名: 许文洁专业: 物理化学学号: 030130248 摘要:环境问题日益成为人们关注的焦点。离子液体作为一种绿色溶剂可以较好的解决原有的挥发性有机溶剂造成的环境污染问题。本文阐述了离子液体在萃取分离中的应用进展。重点介绍了离子液体在萃取分离有机物、金属离子和生物分子及燃料脱硫方面的应用研究。 关键词:离子液体;绿色溶剂;金属离子;萃取;分离 Abstract:Environmental problem is increasingly become the focus of attention. As a green solvent, ionic liquid is a good solution to the original environment pollution problem caused by the volatile organic solvents. This paper expounds the application of ionic liquids in extraction and separation. Focus on the ionic liquids applied research in extraction and separation of organic matter, metal ions and biological molecules and fuel desulfurization aspects. Key Words:ionic liquid;green solvent;metal ions;extraction;separation 1.离子液体 离子液体是指呈液态的离子化合物,最简单常见的离子液体是处于熔融状态的氯化钠。由于一般的离子化合物都是固体,所以在以往的印象中离子液体必然是与高温相联系的。但高温状态下物质的活性大、易分解,很少可以作为反应、分离溶剂使用。室温离子液体是指在室温附近很大的温度范围内均为液体的离子化合物,它很好的解决了高温条件下的不稳定问题,因此室温离子液体具有很大的潜力作为溶剂使用。现在在研究当中称离子液体一般即指室温离子液体。离子液体体系中没有分子而均为离子,因此液体具有很高的导电性,常被用于作为电池的电解液[1,2]。由于离子液体是离子态的物质,挥发性很低,不易燃,对热稳定,这就保证了它对环境没有以往挥发性有机溶剂(VOC)所无法避免的污染。正是如此,它被称为是一种绿色溶剂,可以被用来替代原有的有机溶剂作为反应和分离介质来开发清洁工艺[2,3]。由于环境的压力在逐渐加大,室温离子液体的研究开发逐渐得到更多的重视。 2.离子液体的合成方法 离子液体的合成步骤一般包括阴离子和阳离子的合成以及阴阳离子的反应结合。以烷基咪唑类离子液体为例,合成时首先在咪唑的1,3 位上引入烷基基团变成氯化1-甲基-3-乙基咪唑,然后与目标阴离子进行阴离子交换反应形成所需产物。以往一般使用银作为与目标阴离子配对的阳离子,然后银盐和氯化1-甲基-3-乙基咪唑在水相或者在甲醇水体系中进行离子交换。这种方法的缺点在于它需要使用价格较高的银。现在的离子交换反应一般在非水相中进行,也就是采用将氯化1-乙基-3-甲基咪唑溶解在丙酮或乙腈中,然后将铵化阴离子再溶解到其中形成需要的离子液体化合物,这一步的关键是在于NH4Cl 在有机相中不溶,从而可以推动整个反应趋向平衡[5]。 3.离子液体的性质研究 室温离子液体研究的一个关键问题是如何降低体系的熔点,这直接关系到离子液体的使用温度范围。离子液体的熔点是通过选用不同的阴阳离子来调节的,为了削弱离子键,一般都使阳离子在结构上不对称,分子尺寸相对较大。对于烷基咪唑类和烷基吡啶类的离子液体,烷基侧链的分子数越多,则分子尺寸越大,熔点就越低,然而当分子数增加到一定时,不同的烷基链间的分子间作用力加强,有可能会抵消离子键的削弱,反而会导致熔点升高。J.D.Holbrey 等[4]对1,3-二烷基咪唑类离子液体中烷基的碳原子个数多少对熔点的影响作了研究。以[BF4]- 为阴离子的1-烷基-甲基咪唑,碳原子数目在5~9时熔点最低达到- 90。C,如果再增加碳原子的数目熔点反

1引言 国内外对分离技术的发展十分重视,但由于应用领域十分广泛,原料、产品和对分离操作的要求多种多样,决定了分离技术的多样性。按机理划分,可大致分为五类:生成新相以进行分离(如蒸馏、结晶);加入新相进行分离(如萃取、吸收);用隔离物进行分离(如膜分离);用固体试剂进行分离(如吸附、离子交换)和用外力场或梯度进行分离(如离心萃取分离、电泳)等。现在运用较多且有很大发展前景的新型分离技术有超临界流体萃取技术、分子蒸馏技术和膜分离技术。 2超临界流体萃取技术及其应用 超临界流体萃取是_种以超临界流体代替常规有机溶剂对目标组分进行萃取和分离的新型技术。其原理是利用流体(溶剂)在临界点附近区域(超临界区)内与待分离混合物中的溶质具有异常相平衡行为和传递性能,且对溶质的溶解能力随压力和温度的改变而在相当宽的范围内变动来实现分离的。由于二氧化碳具有无毒、不易燃易爆、廉价、临界压力低、易于安全地从混合物中分离出来,所以是最常用的超临界流体。相对于传统提取分离方法(煎煮、醇沉、蒸发浓缩等)具 作者简介:周芙蓉,女,中北大学化工与环境学院研究生有以下优点:萃取效率高、传递速度快、选择性高、提取物较干净、省时、减少有机溶剂及环境污染、适合于挥发油等脂溶性成分的提取分离。 超临界流体萃取技术特点 ⑴由于在临界点附近,流体温度或压力的微小变化会引起溶解能力的极大变化,使萃取后溶剂与溶质容易分离。 ⑵由于超临界流体具有与液体接近的溶解能力,同时又保持了气体所具有的传递性,有利于高效分离的实现。 (3)利用超临界流体可在较低温度下溶解或选择性地提取出相应难挥发的物质,更好地保护热敏性物质。 (4)萃取效率高,萃取时间短。可以省却清除溶剂的程序,彻底解决了工艺繁杂、纯度不够且易残留有害物质等问题。 (5)萃取剂只需再经压缩便可循环使用,可大大降低成本。 (6)超临界流体萃取能耗低,集萃取、蒸馏、分离于_体,工艺简单,操作方便。 (7)超临界流体萃取能与多种分析技术,包括气相色谱、高效液相色谱、质谱等联用,省去了传统方法中蒸馏、浓缩溶剂的步骤。避免样品的损失、降解或污染,因而可以实现自动化。

正渗透的应用和技术优势 姓名:班级:学号: 16121229 指导教师:于海琴 正渗透的应用和技术优势 摘要:作为一种新型膜处理技术,正渗透技术自20世纪50年代建立以来,在环保、能源、海水淡化等领域受到越来越广泛的关注;其经历了从实验室研究,中试实验,到少量的商业化应用,技术日臻完善。正渗透技术是利用自然渗透压差为驱动力的一种净水技术,为水资源和环境问题提供了低能耗、高效率的解决方法。该文介绍了正渗透的技术优势,以及正渗透在海水淡化、废水处理、污水回用、能源开发以及食品加工等领域的应用。 关键词:正渗透、技术优势、海水淡化、废水处理 I 1.引言

正渗透(Forward osmosis, FO)是近年来发展起来的一种浓度驱动的新型膜分离技术,它是依靠选择性渗透膜两侧的渗透压差为驱动力自发实现水传递的膜分离过程,是目前世界膜分离领域研究的热点之一。 1.1正渗透技术的原理和技术特点 1.1.1正渗透技术的原理 正渗透是浓度驱动型的膜过程,它依靠选择性渗透膜两侧的渗透压差为驱动力来自发的实现水在膜中的传递。也就是指水从较高的水化学势(或较低渗透压)一侧区域通过选择透过性膜流向较低水化学势(或较高渗透压)一侧区域的过程。在具有选择透过性膜的两侧分别放置两种具有不同渗透压的溶液,一种为具有较低渗透压的原料液(feed solution,FS),另一种为具有较高渗透压的汲取液(draw solution,DS)。正渗透正是依靠正渗透膜两侧的汲取液(draw solution,DS)和原料液(feed solution,FS)间的自然渗透压差,使水分子自发地从低渗透压侧(FS侧)传输到高渗透压侧(DS侧)而污染物被截留的膜分离过程,具体如图1所示。 图1.正渗透过程示意图 不同于传统膜分离过程,正渗透利用低水化学势的DS从高水化学势的FS吸取纯水,无需投入额外的驱动压力,因而其能耗低[1]。 1.1.2正渗透技术的技术特点 正渗透不同于压力驱动膜分离过程,它不需要额外的水力压力作为驱动力,而依靠汲取液与原料液的渗透压差自发实现膜分离。这一过程的实现需要几个必要条件:(1)可允许水通过而截留其他溶质分子或离子的选择性渗透膜及膜组件;(2)提供驱动力的汲取液;(3)对稀释后的汲取液再浓缩途径[2]。 早期关于正渗透过程研究均采用反渗透复合膜,发现膜通量普遍较低,主要原因是复合膜材料的多孔支撑层产生了内浓差极化现象,大大降低了渗透过程的效率。20 世纪90 年代,Osmotek 公司(Hydration Technologies Inc.(HTI)公司前身)开发了一种支撑型高强度正渗透膜,已被应用于多种领域,是目前最好的商

分离技术的发展现状和展望 摘要: 简要阐述了分离技术的产生和发展概况,各主要常规和新型分离技术的发展现状、研究前沿及未来的发展方向,并讨论了分离技术将继续推动现代化工和相关工业的发展,并在高新技术领域的发展中大显身手。 关键词:分离技术;发展现状;展望 Development Status and prospect on separation technology Abstract:The history of produce and development on separation engineering is briefly introduced. The status and study advance of most traditional and new separation techniques and its developing direction in future is briefed. In the past, separation technology brought into important play in chemical engineering.It is discussed that it will also impel modern chemical engineering and relative industries in future. Moreover it will strut its stuff in high technology. Key words: separation technology; development; prospect 本文从分离技术的产生和发展概况入手,综述了精馏、吸附、干燥等常规分离技术和超临界流体分离、膜分离、耦合分离等新型分离技术的研究,并分析了各种技术在现代化工中的重要作用。

结晶分离技术 摘要:概述了结晶分离技术的原理, 综述了冷却剂直接触冷却结晶、反应结晶、蒸馏结晶耦合、氧化还原结晶液膜、萃取结晶、磁处理结晶等结晶分离方法。并且介绍了结晶分离新技术在一些领域的应用。 关键词:结晶;分离;应用; 溶液结晶在物质分离纯化过程中有着重要的作用, 随着工业的发展, 高效低耗的结晶分离技术在石油、化工、生物技术及环境保护等领域的应用越来越广泛, 工业结晶技术及其相关理论的研究亦被推向新的阶段, 国内外新型结晶技术及新型结晶器的开发设计工作取得了较大进展。 结晶理论的发展 结晶分离过程为一同时进行的多相非均相传热与传质的复杂过程。多年来,众多研究者在结晶热力学、结晶成核、晶体生长动力学、结晶习性、晶体形态及杂质对结晶过程的影响等方面进行了大量基础性研究并提出了描述结晶过程的理论[1 ] ,例如,粒数衡算理论及其相关理论、评价熔融结晶过程以及熔化过程的一些关系式的提出等; Kirwan 和Pigford 基于活化状态模型发展了熔融液中晶体生长的界面动力学绝对速度理论[2 ] ;将计算流体力学的方法与粒数衡算理论相结合,通过模拟的方法揭示沉析动力学和流体力学之间的相互作用等。结晶是一个重要的化工过程,溶质从溶液中结晶出来要经历两个步骤:晶核生成和晶体生长。晶核生成是在过饱和溶液中生成一定数量的晶核;而在晶核的基础上成长为晶体,则为晶体生长。影响整个结晶过程的因素很多,如溶液的过饱和度、杂质的存在、搅拌速度以及各种物理场等。例如声场对结晶动力学的影响,张喜梅等[3 ]就系统地研究了声场对溶液成核、溶液稳定性及晶体生长的影响,并深入探讨了其影响机理,为创造一种靠外力场强化工业结晶过程新单元操作提供了理论依据,将促进溶液结晶理论的发展。在过饱和溶液中附加声场,会产生空化气泡,气泡的非线性振动以及气泡破灭时产生的压力,使体系各点的能量发生变化。体系的能量起伏很大,使分子间作用力减弱,溶液粘度下降,增加了溶质分子间的碰撞机会而易于成核,且气泡破灭时除产生的压力外,会产生云雾状气泡,这有助于降低界面能,使具有新生表面的晶核质点变得较为稳定,得以继续长大为晶核。这些都丰富了结晶理论,为结晶理论的进一步发展开辟了新领域。结晶过程所形成的组织结构主要由结晶过程固液界面的形态、晶体生长特征所决定。近年来,国际上越来越多的研究者认识到,开展对结晶过程晶体形貌结构特征的研究,对控制晶体的微观结构并获得所期望的材料性能具有重要意义。 1.结晶分离技术的研究进展 结晶分离技术近年来发展很快,传统结晶法进一步得到发展与完善,新型结晶技术也正在工业上得到应用或推广。随着国际化工市场的竞争日趋激烈,要求化工产品的质量不断提高而成本则不断降低,因此,人们在研究开发新的结晶技术过程中更加重视结晶方法的选择、新型结晶器的开发及结晶工艺的设计。 2.结晶分离技术的分类 结晶分离技术近年来发展很快, 传统结晶法进一步得到发展与完善, 新型结晶技术也正在工业上得到应用或推广。随着国际化工市场的竞争日趋激烈, 要求化工产品的质量不断提高而成本则不断降低, 因此, 人们在研究开发新的结晶技术过程中更加重视结晶方法的选择、

水处理中正渗透膜分离技术的应用 摘要:渗透(osmosis)是一种仅依靠渗透压驱动的分离过程,基于渗透现象发展起来的正渗透膜分离技术,目前该技术在国际都得到了广泛的应用。本文章综述了水处理中正渗透膜分离技术应用过程的基本原理、应用现状以及水处理正渗透膜分离技术的应用领域,并对未来水处理中正渗透膜分离技术的应用方向提出了展望。希望在未来其技术能得到更加广泛的应用与发展。 关键词:正渗透应用水处理膜分离技术 一、前言 20世纪60年代起,对膜分离技术从实验室研究已经进入到了工业行业的实际应用,直至现在,它已应用到水处理,食品加工,制药工程,医学以及能源等不同的领域。正渗透(Forward osmosis,FO)是一种不需外加压力做驱动力,而仅依靠渗透压驱动的膜分离过程。正渗透膜分离技术与外加压力驱动的膜分离技术最大的区别就是正渗透膜分离技术不需要外加压力或在较低的外加压力下运行,并且膜污染情况相对较轻,在持续长时间运行后无需清洗。水处理中正渗透膜分离技术目前在国际上诸如美国、新加坡、欧洲等国家和地区已得到大量研究和应用。 二、水处理中正渗透膜分离技术的基本原理 正渗透是浓度驱动型的膜过程,它依靠选择性渗透膜两侧的渗透压差为驱动力来自发的实现水在膜中的传递。也就是指水从较高水化学势(或较低渗透压)一侧区域通过选择透过性膜流向较低水化学势(或较高渗透压)—侧区域的过程。在具有选择透过性膜的两侧分别放置两种具有不同渗透压的溶液,一种为具有较低渗透压的原料液(Feed solution),另一种为具有较高渗透压的驱动液(Draw solution),正渗透正是应用了膜两侧溶液的渗透压差作为驱动力,才使得水能自发地从原料液一侧透过选择透过性膜到达驱动液—侧。当对渗透压高的一侧溶液施加一个小于渗透压差的外加压力的时候,水仍然会从原料液压一侧流向驱动液—侧,这种过程叫做压力阻尼渗透(Pressure-retarded osmosis,PRO)。压力阻尼渗透的驱动力仍然是渗透压,因此它也是一种正渗透过程。水处理中正渗透膜分离技术应用正是基于这种原理。 三、水处理正渗透膜分离技术应用现状 正渗透膜过程,具有三低优势,即低压操作,低能耗和低污染,在水处理领域已得到了一定的应用。但是国内并不多见其应用报道,所以说应用不是很多,尽管如此,这一技术仍然具有很大的应用价值和光明的应用前景。如果要大范围普及正渗透膜分离技术,仍需做很多努力。包括了我国对正渗透膜分离技术研究不多,特别是在水处理应用上缺乏经验参数,这需要进行大量的实验,从而积累经验;目前所拥有的正渗透膜性能太低,品种不全、不优;缺少既经济又高效的汲取液体系和汲取液再浓缩途径。 鉴于水处理正渗透膜分离技术仍存在比较多的问题,在今后的研究和应用方面应该从这些方面的着手突破,极大推动正渗透技术在水处理中的广泛应用,以促进新一代水处理工艺的高效发展。总之,对水处理正渗透膜分离技术的研究,都应该围绕如何提高正渗透过程的水回收率、如何提高正渗透过程中的分离效率、以及如何降低正渗透过程的运行成本等方面进行。 四、水处理中正渗透膜分离技术应用领域

泡沫浮选分离技术--曹肖烁 摘要:综述了泡沫浮选技术的定义、分类以及原理,介绍了泡沫浮选分离技术中使用的试剂(捕收剂、起泡剂、活化剂、无机调整剂、有机调整剂)、浮选机械等因素对分离效果的影响,并介绍了泡沫浮选分离技术的应用,指出了泡沫浮选分离技术的发展前景。 一.泡沫浮选的定义与分类 泡沫浮选是以气泡分离介质来浓集表面活性物质的一种新型分离技术,主要特点是利用气泡的气-液界面,分离被水润湿性不同的物料。疏水的物料随气泡漂浮到水面上,形成含某种成分很高的泡沫层;而被水润湿的物料,沉于水中,因而可以把它们分开[1]。人们通常把凡是利用气体在溶液中鼓泡,以达到分离或浓缩目的的这类方法总称为泡沫浮选分离技术,简称泡沫浮选技术。 根据被分离物质的不同,它可以分为两类:一类是本身具有表面活性物质的分离以及各种天然或合成表面活性剂的分离,例如医药生物工程中蛋白质、酶、病毒的分离;另一类是本身为非表面活性剂,但可以通过配合或其它方法使其具有表面活性,这类体系的分离被广泛地用于工业污水中各种金属离子如铜、锌、铁、汞、银等的分离回收。 根据被分离物质的溶解性,泡沫分离也可以分为不溶物的浮选和溶解物的浮选两大类。矿物浮选在不溶物浮选中最重要,也是最成熟的。表面活性剂在固体颗粒的表面形成半胶束单分子吸附层,且呈亲水基向里憎水基向外的状态,从而降低固体表面的润湿性,表现出疏水性吸附至气泡界面的倾向,使浮选得以进行。离子浮选是溶解物浮选的一类。其过程和前述过程十分相似,所不同的是表面活性剂并非吸附在被浮选物的表面。气泡形成时气液界面有表面活性剂吸附层,被浮选的离子通过静电吸引被束缚在气泡的界面上而随气泡上升。分子浮选是溶解物浮选的另一类别,是将少量溶解的分子如点白纸、醇等有机物从水中分离的过程。被分离物被气泡气液界面表面活性剂半胶束单分子层增溶富集而随气泡上升,得以浮选[2]。

膜分离技术应用综述 摘要:膜分离工程技术是一项新兴的高效分离技术,已广泛应用于化工、电子、轻工、纺织、石油、食品、医药等工业,被认为是20世纪末到21世纪中期最有发展前途的高技术之一。由于膜分离的优势,越来越多的中药研究者正致力于开发膜技术在中药工业中的应用。膜分离技术 (微滤、超滤、纳滤、反渗透膜技术)在中药领域中发挥着非常重要的作用,可应用于中药提取液的纯化、浸膏制剂的制备、口服液的生产、注射剂的制备以及热原的去除等。膜分离技术将在中药现代化进程中发挥重大作用,并对中药的规范化和标准化生产起到一定的促进作用。由于历史的原因,生物技术发展初期,绝大多数的投资是在上游过程的开发,而下游处理过程的研究投入要比上游过程少得多,因而使得下游处理过程的研究明显落后,已成为生物技术整体优化的瓶颈,严重地制约了生物技术工业的发展,因此,当务之急是要充实和强化下游处理过程的研究,以期有更多的积累和突破,使下游处理过程尽快达到和适应上游过程的技术水平和要求。 关键词:生物分离下游工程膜分离 正文: 1、常用的膜分离过程 1.1微滤 鉴于微孔滤膜的分离特征,微孔滤膜的应用范围主要是从气相和液相中截留微粒、细菌以及其他污染物,以达到净化、分离、浓缩的目的。 具体涉及领域主要有:医药工业、食品工业(明胶、葡萄酒、白酒、果汁、牛奶等)、高纯水、城市污水、工业废水、饮用水、生物技术、生物发酵等。 1.2超滤 早期的工业超滤应用于废水和污水处理。三十多年来,随着超滤技术的发展,如今超滤技术已经涉及食品加工、饮料工业、医药工业、生物制剂、中药制剂、临床医学、印染废水、食品工业废水处理、资源回收、环境工程等众多领域。1.3纳滤 纳滤的主要应用领域涉及:食品工业、植物深加工、饮料工业、农产品深加工、生物医药、生物发酵、精细化工、环保净水和污水处理及其资源化工业。1.4反渗透 由于反渗透分离技术的先进、高效和节能的特点,在国民经济各个部门都得到了广泛的应用,主要应用于水处理和热敏感性物质的浓缩,主要应用领域包括以下:食品工业、牛奶工业、饮料工业、植物(农产品)深加工、生物医药、生物发酵、制备饮用水、纯水、超纯水、海水、苦咸水淡化、电力、电子、半导体工业用水、医药行业工艺用水、制剂用水、注射用水、无菌无热源纯水、食品饮料工业、化工及其它工业的工艺用水、锅炉用水、洗涤用水及冷却用水。 1.5其他常用膜分离过程 除了以上四种常用的膜分离过程,另外还有渗析、控制释放、膜传感器、膜法气体分离等。

膜分离技术应用综述 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

《食品科学概论》课程论文 论文题目:膜分离技术应用综述 学 院 :生物工程学院 专 业 :食品科学与工程 年级班别 :09级一班 学 号 :10122 学生姓名 :齐莹 学生 指导教师 :陈清禅 2011年 5 月 24 日 JINGCHU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

膜分离技术应用综述 齐莹 10122 摘要综述膜分离技术的特点、种类及分离机理,介绍国内外膜分离技术的研究进展及其在各个领域的应用现状,同时指出该技术存在的问题,提出选用更佳的膜材料以及多种膜分离技术联用是其今后的发展方向。 关键词膜分离技术微滤超滤食品工业 膜分离是在20世纪初出现,上世纪60年代后迅速崛起的一门分离新技术。膜分离技术由于兼有分离、浓缩、纯化和精制的功能,又有高效、节能、环保、分子级过滤及过滤过程简单、易于控制等特征,因此,目前已广泛应用于食品、医药、生物、环保、化工、冶金、能源、石油、水处理、电子、仿生等领域,产生了巨大的经济效益和社会效益,已成为当今分离科学中最重要的手段之一。据统计,膜销售每年以14%~30%的速度增长,而最大的市场为生物医药市场[1] 。 1膜分离的简介 1. 1 膜的定义 膜是一种起分子级分离过滤作用的介质,当溶液或混和气体与膜接触时,在压力下,或电场作用下,或温差作用下,某些物质可以透过膜,而另些物质则被选择性的拦截,从而使溶液中不同组分,或混和气体的不同组分被分离,这种分离是分子级的分离。 1. 2 膜的种类 分离膜包括:反渗透膜(0. 0001~0. 005μm) ,纳滤膜(0. 001 ~0. 005μm) 超滤膜(0. 001 ~0. 1μm) 微滤膜(0. 1~1μm) 、电渗析膜、渗透气化膜、

膜分离技术及其原理的介绍

人们对膜进行科学研究是近几十年来的事。反渗透膜是膜分离技术发展中是一个重要的突破,使膜分离技术进入了大规模工业化应用的时代。其发展的历史大致为:20世纪30年代微孔过滤;40年代透析;50年代电渗析;60年代反渗透;70年代超滤和液膜;80年代气体分离;90年代渗透汽化。此外,以膜为基础的其它新型分离过程,以及膜分离与其它分离过程结合的集成过程也日益得到重视和发展。 一、膜分离原理 膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质,当膜两侧存在某种推动力(如压力差、浓度差、电位差、温度差等)时,原料侧组分选择性地透过膜,以达到分离、提纯的目的。不同的膜过程使用不同的膜,推动力也不同。目前已经工业化应用的膜分离过程有微滤(MF)、超滤(UF)、反渗透(RO)、渗析(D)、电渗析(ED)、气体分离(GS)、渗透汽化(PV)、乳化液膜(ELM)等。 二、膜分离技术 反渗透、超滤、微滤、电渗析这四大过程在技术上已经相当成熟,已有大规模的工业应用,形成了相当规模的产业,有许多商品化的产品可供不同用途使用。这里主要以反渗透膜和超滤膜为代表介绍一下。 反渗透膜(RO)

反渗透膜使用的材料,最初是醋酸纤维素(CA),1966年开发出聚酰胺膜,后来又开发出各种各样的合成复合膜。CA膜耐氯性强,但抗菌性较差。合成复合膜具有较高的透水性和有机物截留性能,但对次氯酸等酸性物质抗性较弱。这两种材料耐热性较差,高温度大约是60℃左右,这使其在食品加工领域的应用中受到限制。 超滤膜(UF) 超滤膜也是使用CA做材料,后来各种合成高分子材料得以广泛应用。其材料多种多样,共同特点是具有耐热、耐酸碱、耐生物腐蚀等优点。 以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。

正渗透水处理关键技术研究进展 [摘要]正渗透是一种新型的膜分离技术,其分离的驱动力来源于原料液和汲取液之间自然存在的渗透压差,近年来正渗透技术已在国际上得到广泛关注。简述了基于此技术的正渗透水处理过程的基本原理,指出了这种新型水处理过程的关键技术——正渗透膜和汲取液,根据各自的技术特点对其进行分类概述,并从实验室基础研究和技术的商业化进程两方面介绍了这两项关键技术取得的最新研究进展。从水通量角度对不同体系进行了简单比较,分析了各材料和方法的优缺点,并对它们的应用前景进行了展望。 [关键词]正渗透;水处理;汲取液;海水淡化 [中图分类号] TQ028.8 [文献标识码] A [文章编号] 1005-829X(2012)05-0005-05 Advance in the key techniques of forward osmosis water treatment Zhang Qian1,Shi Qiang2,Ruan Guoling1,Chu Xizhang1 Abstract: Forward osmosis(FO) is a kind of new membrane separation technique. Its driving force comes from the naturally existing osmotic pressure difference between feed solution and draw solution. Forward osmosis (FO) technology has become increasingly attractive internationally,in recent years. The basic principles of the FO water treatment are introduced and the key techniques of the new type of water treatment process-FO membrane and draw solution -are pointed out. According to their own technical characteristics,the key techniques are classified and summarized. The newest research progress in the key techniques is introduced from the aspects of fundamental research in labs and the schedule of technique commercialization. Different systems are compared simply from the angle of water flux. The advantages

新型分离技术在化工生产中的应用 摘要:本文主要介绍了膜分离技术、超临界萃取技术、分子蒸馏技术、耦合分离的技术原理及应用 关键词:化工分离、分离工程、膜分离、萃取、吸附分离 引言:化工分离技术是化学工程的一个重要分支, 任何化工生产过程都离不开这种技术,原料的精制、中间产物以及产品的分离提纯、废气废水的处理等等,都离不开化工分离技术。化工分离技术应用领域广泛、分离要求多种多样,这就决定了分离技术的多样性。精馏、萃取、吸收、吸附等都是传统的化工分离技术,无论是技术还是应用方面都发展得很成熟。然而,随着基础工业和高科技的发展,分离技术越来越面临着新的挑战:石油、天然气、煤炭等资源的不可再生要求分离过程必须充分得利用资源,降低能耗;迅速发展的生物医药工程对产品纯度、活性等指标的限制对分离技术提出了更高的要求;由环境保护意识的增强提出的各种废弃物排放限制越来越严格也给分离技术带来了难题;此外新材料的开发、食品工业和天然资源综合利用等领域的迅速发展也对分离技术提出了更高的要求。所有这些需求都推动了人们对新型化工分离技术的探索。 正文: 国内外对分离技术的发展十分重视,但由于应用领域十分广泛,原料、产品和对分离操作的要求多种多样,这就决定了分离技术的多样性。按机理划分,可大致分为五类,即:生成新相以进行分离(如蒸馏、结晶);加入新相进行分离(如萃取、吸收);用隔离物进行分离(如膜分离);用固体试剂进行分离(如吸附、离子交换)和用外力场或梯度进行分离(如离心萃取分离、电泳)等。现在运用较多且有很大发展前景的新型分离技术有超临界流体萃取技术、分子蒸馏技术和膜分离技术。 1超临界流体萃取技术及其应用 超临界流体萃取是一种以超临界流体代替常规有机溶剂对目标组分进行萃取和分离的新型技术,其原理是利用流体(溶剂)在临界点附近区域(超临界区)内与待分离混合物中的溶质具有异常相平衡行为和传递性能,且对溶质的溶解能力随压力和温度的改变而在相当宽的范围内变动来实现分离的。 超临界流体具有一系列重要的性质: 1)超临界流体相当粘稠,其密度接近于液体,具有较大的溶解能力; 2)超临界流体的扩散系数比液体大23个数量级,其粘度类似于气体,远小于液体。这对于分离过程的传质极为有利,缩短了相平衡所需时间,大大提高了分离效率,是高效传质的理