货币发行局制度运作报告

本报告的期限为1999年1月27日至2月26日。报

告期内,货币基础总额的变动,与用作支持货币基础

的外汇储备的变动一致,完全符合货币发行局制度的

规则。

港元汇率与利率的走势

港元汇率

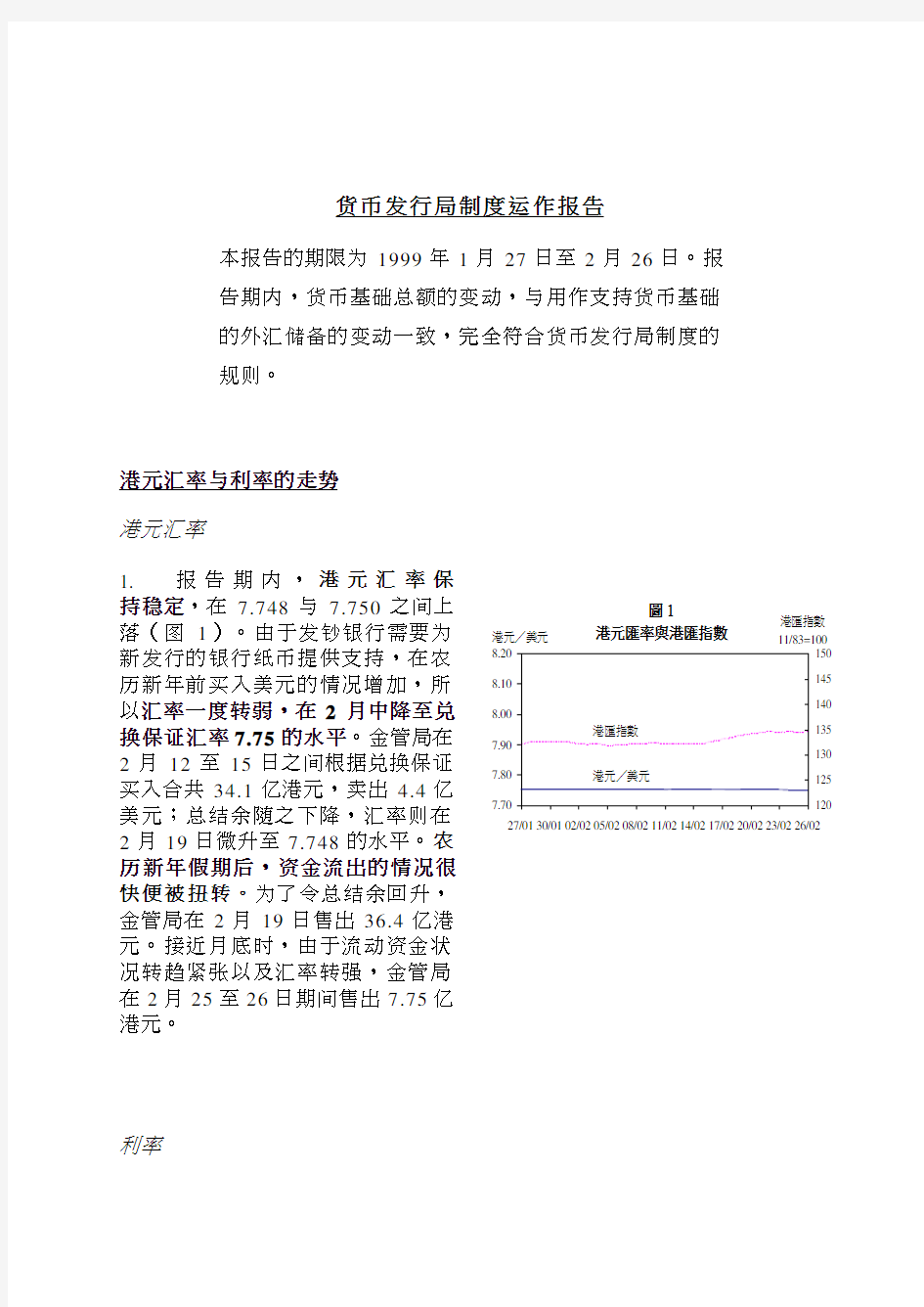

1. 报告期内,港元汇率保

持稳定,在7.748与7.750之间上

落(图1)。由于发钞银行需要为

新发行的银行纸币提供支持,在农历新年前买入美元的情况增加,所以汇率一度转弱,在2月中降至兑换保证汇率7.75的水平。金管局在2月12至15日之间根据兑换保证买入合共34.1亿港元,卖出4.4亿美元;总结余随之下降,汇率则在2月19日微升至7.748的水平。农历新年假期后,资金流出的情况很快便被扭转。为了令总结余回升,金管局在2月19日售出36.4亿港元。接近月底时,由于流动资金状况转趋紧张以及汇率转强,金管局在2月25至26日期间售出7.75亿港元。

利率

圖1

港元匯率與港匯指數

7.70

7.80

7.90

8.00

8.10

8.20

27/0130/0102/0205/0208/0211/0214/0217/0220/0223/0226/02港元/美元

120

125

130

135

140

145

150

港匯指數

11/83=100

2. 银行同业拆息在1月底因为月终效应影响,曾一度上扬,但在2月上旬则回软。例如,1个月银行同业拆息由1月29日的6.38厘

回落至2月5日的5.06厘。2月中因为资金外流,银行同业市场流动资金供应大幅减少。由于2月15日买入美元的现货交易(其中部分美元是由发钞银行购入以便为额外发行的银行纸币提供支持)在日后结算,所以曾一度预测总结余会在2月22日下降至负9.7亿港元的水平。由于这次银行同业流动资金减少主要是受到季节性因素影响,所以市场反应冷静。1个月银行同业拆息在2月19日略为上升至 6.38厘。随着总结余在农历新年假期后立即回升至正数水平,1个月银行同业拆息也迅速回落至2月25日的5.88厘,并在报告期结束时保持在这个水平左右(图2)。

3. 尽管总结余出现波动,但报告期内利率大致保持稳定。以1个月银行同业拆息的标准差评估的利率波幅,由1月的0.48百分点,下跌至2月的0.39百分点(图3)。

4. 由于报告期内美元利率大致保持稳定,港元与美元息差主要受到港元利率的变动影响。报告期内,由于1月下旬月终效应影响和2月中总结余下跌,息差曾

经两度

圖 2

1 個月和 3 個月銀行同業拆息

2

4

6

8

10

27/0130/0102/0205/0208/0211/0214/0217/0220/0223/0226/02年率

圖 3

1 個月銀行同業拆息的標準差

2

4

6

8

10

01/9704/9707/9710/9701/9804/9807/9810/9801/99百分點

扩阔。在上述两次情况中,1个月银行同业拆息的息差扩阔至150基点左右。随着农历新年假期后,资金流出的形势被扭转,息差(1个月银行同业拆息)在2月底收窄至100基点左右(图4)。

5. 由于流动资金状况改变主要是因为季节性因素影响,长期利率大致上没有受到影响。报告期内,5年期外汇基金债券收益率下降3基点,至2月26日的7.10%,10年期外汇基金债券收益率则微升15基点,至7.30%(图5)。5年期和10年期外汇基金债券与同期美国国库券的收益率差距分别收窄73基点和50基点,至2月26日的176基点和190基点(表1)。

6. 零售市场方面,受银行公会利率规则约束的储蓄利率保持不变,维持在4厘的水平。44家主要认可机构所报的1个月定期存款(不受利率规则约束)加权平均利率由1月15日的6.3厘微跌至2月5日的6.2厘,2月19日则回升至6.7厘。加权存款利率(按存款类

圖 4

港元與美元息差

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

27/0130/0102/0205/0208/0211/0214/0217/0220/0223/0226/02年率

圖 5

外匯基金票據/債券收益率曲線

3

4

5

6

7

8

1周1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年年率

别和期限加权计算的利率平均数)继续下跌,由1998年12月的5.38厘,下降至1999年1月的5.12厘(图6)。

基本利率 7. 报告期内,基本利率一直维持在6.25厘的水平(即美国联邦基金目标利率加150基点)(图7)。

货币基础 8. 货币基础包括未偿还负债证明书、流通硬币、总结余和未偿还外汇基金票据和债券。货币基础总额由1月27日的1,933.4亿港元增加至2月26日的2,028.1亿港元1

。货币基础的增加几乎全部由负债证明书增加引起,这反映农历新年引起对银行纸币的季节性需求(表2)。其各组成部分变动情况详列于下文。

1

为了与货币发行局帐目一致,本报告开始列出货币基础的市值而不是名义价值。

圖 6

港元加權存款利率

4.0

4.5

5.05.5

6.06.5

7.0

7.501/9704/9707/9710/9701/9804/9807/9810/9801/99

年率

圖 7

基本利率與隔夜銀行同業拆息

246827/0130/0102/0205/0208/0211/0214/0217/0220/0223/0226/02

年率

负债证明书

9. 在1月27日至2月15日期

间,3家发钞银行向外汇基金交来合共26.1亿美元,从而负债证明书由863.3亿港元增加至1,067.1亿港元。农历新年假期后,公众把过多的银行纸币存入银行体系,所在2月15至26日期间,发钞银行赎回总值104.5亿港元的负债证明书,取回13亿美元。截至报告期期末时,未赎回负债证明书总值962.6亿港元(图8)。

硬币

10. 流通硬币总额由1月27日的63.1亿港元,降至2月26日的62.1亿港元,微跌1亿港元(图9)。

11. 金管局在2月1日公布流通硬币的支持安排。据此,发行和回收流通硬币均会按7.80港元兑1美元的固定汇率结算。新安排定于4月1日生效。

总结余

12. 受到人民币贬值的传言影响,汇率一度下跌至7.75水平,金管局在1月25日根据兑换保证售出1,000万美元,买入7,750万港元。因此,总结余略为减少,由1月26日的25.2亿港元下跌至1月

圖8

負債證明書

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

000

27/0130/0102/0205/0208/0211/0214/0217/0220/0223/0226/02億港元

圖9

流通硬幣

50

55

60

65

70

27/0130/0102/0205/0208/0211/0214/0217/0220/0223/0226/02億港元

元

27日的24.4亿港元,该水平一直保持到2月中旬(图10)。

13. 由于农历新年前夕出现资金外流情况,金管局根据兑换保证在2月12日售出 2.2亿美元,买入17.1亿港元,令总结余在2月19日收缩至7.4亿港元。由于发钞银行购买美元为新发行的银行纸币提供支持,金管局根据兑换保证在2月15日再售出 2.2亿美元,买入17.1亿港元。2月15日日终公布的预测显示,总结余在2月22日会下降至负9.7亿港元。虽然预测总结余会下跌至负数水平,但下跌幅度远低于负债证明书增加的幅度。整体货币基础仍然录得大幅增长,显示发钞银行用作支持增发纸币的美元,部分来自它们本身所持的美元,部分则透过向金管局以外的市场人士购买。

14. 银行同业流动资金状况转趋紧张,以及农历新年假期后发钞银行赎回负债证明书,扭转了资金的外流。随着汇率转强至7.748水平,金管局在2月19日售出36.4亿港元,以便令总结余回升。总结余遂于2月22日回升至正26.8亿港元。由于2月底流动资金状况转趋紧张以及汇率转强,金管局在2

圖10

總結餘

5

10

15

20

25

30

35

27/0130/0102/0205/0208/0211/0214/0217/0220/0223/0226/02億港元

元

月25至26日期间售出7.75亿港元。

未偿还外汇基金票据和债券

15. 报告期内,并无发行任何新的外汇基金票据和债券。报告期内,受到估值效应影响,未偿还外汇基金票据和债券总额略为下跌,由982.6亿港元跌至972.8亿港元的水平。报告期内,13批已到期外汇基金票据和1批已到期外汇基金债券续期。这些票据和债券大受市场欢迎(表3)。银行体系持有的外汇基金票据和债券名义价值有所减少,由1月27日的803.8亿港元(占未偿还总额的82.5%)减少至2月26日的784.7亿港元(占总额的80.5%)。

16. 金管局在2月1日公布新安排,让未偿还外汇基金票据和债券总额因应外汇基金票据和债券的利息支出而增加。预期新安排将于4月1日生效。

贴现窗运作情况

17. 1月27日至2月26日期间,银行透过贴现窗向金管局借取合共约70.9亿港元。一般情况下每日涉及的金额不足5亿港元,只有一日涉及的金额超过10亿港元,原因是农历新年假期前夕流动资金状况紧张(图11)。

圖11

每日透過貼現窗借取的金額

2

4

6

8

10

12

14

27/0130/0102/0205/0208/0211/0214/0217/0220/0223/0226/02億港元

18. 期内借出的款项绝大部分(70.5亿港元,占总额的99.4%)均以外汇基金票据和债券为扺押。其中4宗借款(1.29亿港元)涉及的外汇基金票据和债券超过有关银行所持有的外汇基金票据和债券总额的50%。因此,这些银行须按基本利率加5厘缴付利息。

19. 报告期内,合共有31家银行

支持组合

20. 1月底,支持组合的资产总值约为货币基础的109%。在联系汇率制度下,虽然指定了一批外汇基金资产作为支持组合,但全部外汇基金资产均可供用作支持港元汇

率。

中国货币发行机制究竟是什么? 中国货币发行机制究竟是什么? 2012-01-17 17:46:06| 分类:百家争鸣!|举报|字号订阅 rmb外汇占款问题。 1、外汇占款是可以调控进出口政策控制的。 2、近几年每年新增外汇占款不过2万亿,相对10万亿左右的新增M2,影响有限。如果政府想使货币供应量增长率等于GDP增长率+平减指数,应该是能做到的。 我想是货币供应量只是盯住CPI,只要CPI不涨,货币量就无所谓,政府愿意发的越多越好。CPI 结构只反映人最基本需求,其价格又被行政手段控制,不能正确反应市场供求情况。所以货币大发,不属CPI的资产价格疯长,中国经济体量够大,引发不受中国政府控制的国际资源价格上涨,过很久再传递到CPI,才引发货币调控。 中国货币发行机制究竟是什么? 抛开了盯住美元的政策之后,不解决货币发行机制这个最紧要的问题,货币政策几乎是无效的。拿到一美元,就可以发行相应的人民币,这个制度本身不符合可持续发展的要求。中国的货币政策,不能是唯美元主义,而是要把马克思主义的普遍原理和中国改革的具体实践相结合。有了我们自己的货币发行 机制,人民币汇率改革就水到渠成、顺理成章了,对经济长期健康发展是绝对的保证。 让经济又好又快发展的总体思路,我相信是落实胡锦涛总书记提出的科学发展观的必然选择。针对经济发展过程中的波动,有学者提出可以通过提前实施相应的货币政策来熨平经济周期,防患于未然。这样的想法如果真能落实,那当然再好不过,可惜,货币政策并非总如那么如教科书中的图形那样有效。当学者们所建议的货币政策没有达到预期效果时,他们总是提出货币政策的实施还需要加大力度,再观察一段时间;等到实在没有办法交代了,学者们又会说这是由于市场非理性因素造成的。 暂且把我与经济学家们的分歧搁置起来。我想起祖父周谷城曾经对我说过,如果你的老师上课讲的内容让你听不懂,那只能说明他自己对讲课的内容没有理解透彻。我觉得祖父说得对,我听那些得过诺贝尔经济学奖的老教授们上课时,觉得金融学无比清晰,甚至是无比快乐的。他们讲着新奇好玩的故事,渐渐引导着学生进入新的思维方式,眼前豁然开朗,仿佛进入了自由王国。据此,我揣测国内有些经济学家可能自己并不真的明白他们说了些什么,他们只是凭着书本造就的感觉在预测未来。但货币政策既不是占星术,也不是某些学者的读后感,应该是围绕着本国经济运行的实践操作。 若把当今世界上主要国家的货币政策分分类,欧盟、美国和日本的货币政策基础完

中国的古代货币制度,与其它国家不同,不存在什么本位制度,也没有主币副币之分,往往金、银、铜、谷、帛以及后来的纸币都同时不同程度地行使货币的职能,只不过在不同的历史时期各有所侧重而已。各个朝代的货币制度也很不一致,即使一个朝代的不同时期不同地区也有种种变化和区别,叙述起来不胜枚举 中国最早的货币是海贝。海贝在史前的仰韶文化、龙山文化、大汶口文化遗址中,在夏代纪年范围内的二里头文化遗址和商周墓葬中,屡有发现,《盐铁论·错币》中并有“夏后以玄贝”的记载。海贝是产自南方暖海的远方外来交换品,是美丽珍贵的装饰品。它开始起货币作用,似可上溯到夏代,即中国进入阶级社会、国家产生的时候。商和西周时已为流通中的主要货币。在商代晚期和西周,还出现无文字的铜仿贝。至东周发展成为有铭文的铜贝蚁鼻钱,形成正式金属铸币,主要流通于南方楚国地区。 另一种最早的货币是铜质的钱、镈、刀。钱、镈是农具,刀是多种用途的工具,它们也是人们可以让渡的财产,在殷周或更早的遗址中都有出土。大概在殷商晚期和西周,这些铜工具在不同地区形成一般等价物。钱、镈至春秋发展为专职货币,即后人所称的空首布;虽保存青铜铲的基本结构,有细长的銎,但已不适宜装木柄,不能作工具使用,而成为具有典型意义的先秦铸币。至战国进一步发展为略具铲形小铜片的布币,主要流通于北方周、晋、郑、卫地区。青铜刀至东周发展为刀币,主要流通于齐国及燕、赵地区。 战国中后期使用一种更便于授受使用的圆形金属铸币圜钱,在周、魏、赵、秦、齐、燕等地出现,特别是秦国正式采用圜钱制度,为圜钱发展成全国统一的铸币形式准备了条件。 春秋战国时期 贵金属黄金也作为货币进入流通。它以镒(20两)、斤(16两)计。南方盛产黄金的楚国还出现铭文“郢爰”等字样的金版。这是一种比较原始的,但在中国是最早的黄金铸币。 秦汉的法定货币 公元前221年秦王朝建立后,废除以前铸造的包括贝币在内的各种各样的地方货币,规定以黄金为上币,即主要在上层统治阶级范围内行使的货币,单位以镒计。又以原秦国的铜铸币,圆形方孔半两圜钱为下币,主要供民间日常交易使用。这样,实现了中国货币种类及其单位的首次统一。半两钱的圆形方孔形式,与古人的天圆地方的宇宙观相符合,又便于在经济生活中授受使用,故这一铸币形式沿用到清末。 汉承秦制——黄金为一等币单位以斤计。以铜钱为二等币,汉初曾允许私铸。

(惟12减少至2,175.3 港元汇率 1. 求增加(据报与一些关),港元汇率于6转强至接近7.7988后,部分由于本地利率偏软,汇率自第三周起回软,在报告期结束时收市报7.7996(图1和图2)。 圖 2港 匯 指 數 120 12513013514014501/9707/9701/9807/9801/9907/9901/0007/0001/01 11/83 = 100 120 12513013514014524/0402/0510/0518/0526/0503/0611/0619/06 7.796 7.798 7.800 7.802

利率 2. 报告期内银行同业拆息大致稳定。1个月本港银行同业拆息于6月第二周时上升至3.97厘。其后部分由于市场预期美国联邦储备局会于6月底减息,1个月本港银行同业拆息于报告期结束时下降至3.63厘的低水平。3个月本港银行同业拆息走势跟1个月相若,收市同报3.63厘。部分由于同期美元拆息趋势向下,12个月本港银行同业拆息回软,由 4.19厘下降 3.94厘(图3)。 3. 由于报告期内货币市场相对平静,以1个月本港银行同业拆息标准差计算的利率波幅,由5月的0.13百分点减少至6月(截至6月21日)的0.10百分点(图4)。 4. 报告期内港元银行同业拆息与同期美元利率的负息差收窄。1个月的负息差于6月中一度收窄并回升至正数水平,但之后再度扩阔至收市时的15基点。3个月的负息差由19基点收窄至7基点;12个月的负息差则回复正数水平,在报告期末时报1基点(图5)。 200 300 400500-0.6 -0.4-0.20.00.20.40.6年率 圖 4 1 個月本港銀行同業拆息標準差 0.0 0.10.20.30.40.501/0003/0005/0007/0009/0011/0001/0103/0105/01 百分點0 0.10.20.30.40.53.03.54.04.55.05.524/04 02/05 10/05 18/05 26/05 03/06 11/06 19/06 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

货币与货币制度 ?货币 ?货币制度 ?国际货币制度 一、货币:起源、形态、职能、本质 (一)货币的起源 1.古代货币起源学说 –亚里士多德“中介货物”观 –中国古代《管子》“先王定币”和司马迁“交换过程”起源观 2.马克思货币起源学说 –历史线索 –逻辑线索 (二)货币形态 1.货币形态的观察角度 ?货币材料:贝、金银铜铁(称量货币)、纸币 ?存在形式:有形货币与无形货币 ?价值准备:商品货币与信用货币 2.货币形态的演变(历史唯物主义角度) ?一般等价物转化为货币形态:实物货币占主导 ?公元前1500年左右,实物货币向金属货币转化 ?20世纪30年代后,金属货币向信用货币转化 货币形态的演变 3.与货币形态有关的概念 ?币材:充当货币的材料或物品,不具有完全排他性,商品交换对币材四个基本要求 ?铸币:由国家的印记证明其重量和成色,有一定形状的金属货币,经历从足值到不足值的过程 ?银行券:由银行发行的信用工具,经历了由兑现到不兑现,分散发

行到集中发行的过程 ?纸币:流通中的纸质货币符号,通常由政府发行 ?存款通货:可以签发支票进行转账结算和提取现金的活期存款?电子货币:存在银行电子计算机系统内,可利用银行卡随时提取现金和进行支付结算的存款货币 4.纸币与银行券的区别 –产生的职能基础不同:纸币——流通手段职能;银行券——支付手段 –发行方式不同:纸币是国家依靠政治权力发行的,银行券是由银行通过信用渠道发行的 –兑现程度不同:纸币不能兑现,而银行券可以随时兑换成金属货币 5.货币形态的发展 –依托计算机与互联网的发展 –出现无纸化趋势,银行卡 –交易过程观念化 (三)货币的职能 1. 赋予交易对象以价格形态:价值尺度 –货币表现和衡量其他一切商品价值的职能 –货币单位 –价格的倒数是货币购买力 –执行价值尺度职能可以是观念或想象的货币。 2. 交易媒介或流通手段 –货币在商品流通中充当交换的媒介 –执行流通手段职能必须是现实的货币 –给出价格和媒介交易构成货币的核心 3. 支付手段 –结束流通过程的货币发挥支付手段职能 –作为价值的独立运动形式进行单方面转移 –必须是现实的货币 4. 积累和贮藏价值

1-7中国古代货币制度和货币形态的演变 货币,是人类社会经济发展到商品生产阶段的产物。中国古代货币,是世界上起源 最早的货币之一。它源远流长,三四千年的发展过程连绵不断,形成了具有东方色彩的中国 货币体系,在世界古代货币史上独树一帜。中国早期货币形式的演变、货币理论的研究、货 币制度的发展以及货币制造技术工艺的进步,都处于世界领先地位,对古代世界上国际经济 交往,特别是亚洲各国货币的发展有着相当深远的影响,成为中国古代文明史上的一丛艳丽 之花。 中国的古代货币制度,与其他国家不同,不存在什么本位制度,也没有主币辅币之分,往往金、银、铜、谷、帛以及后来的纸币都同时不同程度地行使货币的职能,只不过在不同的历史时期各有所侧重而已。各个朝代的货币制度也很不一致,即使一个朝代的不同时期不 同地区也有种种变化和区别,叙述起来不胜繁举。现仅按货币的不同形式种类,分述如下。 一、商品交换和货币的起源 在原始氏族社会,人们过着群居简陋的生活。那时生产力还很低下,人们成年累月地辛勤劳动,所获得的物品也只能勉强维持生命,所以当时没有商品交换,也不存在货币。 随着原始社会生产力的发展,人们在维持自身生活需要之外,有了剩余产品,于是产生 了交换的需要。开始时,氏族与氏族之间进行剩余产品的交换,后来扩大到部落之间互通有 无,交换的物品主要是各自的公共财物。随着私有财产的出现,个人之间的交换也愈来愈多 了,而且逐渐占居了优势。古书曾记载:“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退, 各得其所”;(1)“以所有易所无,以所工易所拙”。(2)据说这是四、五千年以前神农、唐尧时的 情形,是以物易物的直接交换。 生产日益发展,物品愈来愈丰富,交换也就愈频繁。人们为了交换方便,就先把手中的

我国汇率制度的演变及其选择原因探析 摘要:人民币汇率机制经历了曲折的发展演变过程。我国的外汇体制改革也经历了一个由高度集中的计划管理模式,转变为在外汇留成和外汇上缴体制基础上的计划与市场结合的管理模式,然后再转变为建立在结售汇制上的以供求关系为基础,市场调节为主的管理模式。人民币汇率制度的演变以各阶段经济发展为基础,以各阶段经济体制改革为线索,以改革开放为分界点,可以分为三个阶段。改革开放前的人民币汇率安排大致可以划分为两个阶段,。改革开放后我国汇率制度经历了四个阶段的演变。如何解释开放进程中人民币汇率制度演变的动因和目的? 关键词:人民币汇率制度,演变,原因 一、背景 1948年12月1日,中国人民银行成立,并发行了统一的货币——人民币。由于历史的原因,人民币在发行时未规定其金平价。人民币对西方国家货币的汇率于1949年1月18日率先在天津产生。全国各地区以天津口岸的汇率为标准,根据当地具体情况,公布各自的人民币汇率。1950年全国财经工作会议以后,于同年7月8日开始实行全国统一的人民币汇率,由中国人民银行公布。1979年3月13日,国务院批准设立国家外汇管理总局,统一管理国家外汇,公布人民币汇率。1994年1月1日起,改由中国人民银行根据银行间外汇市场形成的价格,公布人民币汇率。2008年4月29日,《中国证券报》发表文章称:随着国有银行股份制改革全面推行,我国推出汇率形成机制改革的条件已基本成熟。由此,与人民币升值问题密切相关的我国汇率制度演变历史,引起人们关注。 二、改革开放前的人民币汇率制度的选择及其原因 1.管理浮动制阶段(1949—1952年) 人民币诞生初期,计划经济体制尚未建立,人民政府宣布人民币不以黄金为基础,在实际操作中实行的是管理浮动制。人民币对美元汇率根据人民币对美元的出口商品比价,进口商品比价和华侨日用生活费比价三者加权平均来确定;这段时期,人民币汇率确定的依据是物价,其作用实际上是调节对外贸易,照顾侨汇收入。

《货币与货币制度》习题及答案 一、判断题 1.()实物货币也就是商品货币。 2.()货币史上曾出现过一种用织物充当币材的原始货币即布币。。 3.()土地是人类历史上最早的货币。 4.()商品货币又称实质货币。 5.()称量货币是铸币的形象表述。 6.()金属货币也叫称量货币。 7.()称量货币也叫条块金属货币。 8.()金属货币一般是由国家统一铸造的。 9.()铸币就是熔铸的金属货币。 10.()铸币是国家意志的体现。 11.()铸币是统一国家的重要表征之一。 12.()代用货币的主流形式就是央行发行的纸币。 13.()代用货币的典型形式就是早期的银行券。 14.()代用货币本身的价值虽低,但它系实质货币的要求权。 15.()信用货币本质上是一种债务型货币。 16.()通货即流通中的货币,一般包括钞票、辅币和银行存款。 17.()信用货币实际上是债务凭证,信用货币流通也就是银行债务的转移。 18.()现金货币是商业银行对社会公众的负债。 19.()央行发行现金通货意味着对社会公众的负债。

20.()存款货币可看做是中央银行对商业银行的负债。 21.()在当今不兑现信用货币制度下,每个现金通货的持有人实际上均构成了对央行的债权。 22.()信用货币和代用货币其实都是纸质货币,并无本质区别。 23.()具有内在价值是不兑现信用货币的重要特征之一。 24.()央行发行的钞票其本质就是银行本票。 25.()从严格意义上说,银行信用凭证才是真正的信用货币。 26.()从广义的角度说,商业票据其实是最早的信用货币。 27.()随着银行信用的出现,商业票据已不再承担信用货币的职能。 28.()从广义的角度说,一切信用工具都可称之为信用货币。 29.()一切货币都是国家的产物。 30.()纸币是以国家信用为基础的信用货币,无论现金货币还是存款货币都是中央银行代表国家对持有者的负债。 31.()从广义的视角说,国家债券也应属信用货币。 32.()股票是广义信用货币的形式之一。 33.()狭义信用货币仅指现钞。 34.()在信用制度发达的国家,信用货币不仅有法定含金量的规定,同时还承诺自由兑换。 35.()能否保证自由兑换黄金,是衡量一国货币国际化的最重要的标志之一。 36.()黄金是当今国际社会最重要的国际储备形式之一。 37.()黄金依然是当今社会最重要的国际清算手段之一。

货币与货币制度习题(一) 一、填空题 1.货币形态的历史演进,经历了实物货币、金属货币、代用货币和信用货币发展阶段,直到当前最现代化的电子货币。2.货币的五大职能是价值尺度、流通手段、支付手段、贮藏手段和世界货币。 3.一定时期内流通中所需要的货币量与货币流通速度成反比,与商品价格总额成正比。 4.现代不兑换信用货币主要是通过信用程序发行。 5.金银复本位制下出现的“劣币驱逐良币规律”,也叫格雷欣法则。 6. 铸币是国家权力进人货币流通领域的第一现象。 7.当货币作为价值的独立形态进行单方面转移时,执行支付手段职能。8.纸币是国家依靠国家权力发行,强制进人流通的货币符号,它是在货币执行流通手段职能的基础上产生的。 9.法律规定人民币是中国的法定货币。 10.格雷欣法则中,市场上流通的是实际价值低于法定比价的货币。 1l.在金属货币制度下,本位币的名义价值与实际价值相一致。 12.我国流通中的货币是由中国人民银行发行的人民币,人民币是纸制的信用货币,是货币的符号或代表,起一般等价物作用。 13.为保持本位币地位,国家规定其具有无限的支付能力,称为无限法偿。 14. 代用货币是由足值货币向现代信用货币发展的一种中介性、过渡性 的货币形态。 15.金银复本位制条件下,按国家是否规定金、银币之间的交换比价,货币制度划分为平行本位制、双本位制和跛行本位制三种。16.货币制度最基本的要素是货币材料的确定。 二、单项选择题 1.在其他因素不变的情况下,如果商品价格总额增加l倍.则流通中的货币需要量将会 B 。 A、增加2倍; B、增加1倍; C、减少1倍; D、不变。

2.一种商品的价值偶然地用另一种商品来表现的价值形式,称为 A 。 A、简单的价值形式; B、扩大的价值形式; C、一般等价形式; D、货币价值形式。 3.货币形态的总的演进趋势是 D 。 A、实物货币——信用货币——金属货币——电子货币; B、信用货币——电子货币——金属货币——实物货币; C、金属货币——电子货币——信用货币——实物货币; D、实物货币——金属货币——信用货币——电子货币。 4.货币的两大基本职能是 D 。 A、价值尺度和储藏手段; B、流通手段和世界货币; C、支付手段和世界货币; D、价值尺度和流通手段。 5.货币在执行 A ,最早孕育着经济危机的可能性。 A、流通手段; B、价值尺度; C、支付手段; D、储藏手段。 6.从历史发展过程看,世界各国的货币制度的演变过程大体 是 D 。 A、银本位制——金本位制——金银复本位制——不兑现的信用货币制度; B、金本位制——银本位制—金银复本位制——不兑现的信用货币制度; C、金银复本位制——金本位制——银本位制——不兑现信用货币制度; D、银本位制——金银复本位制——金本位制——不兑现的信用货币制度。 7.“金币可自由铸造.可自由输出人,银行券可自由兑换金币”这是 B 。 A、金块本位制; B、金币本位制; C、金汇兑本位制; D、美元一黄金本位制。 8.“格雷欣法则”这一现象一般发生在 C 。 A、银本位制; B、金本位制; C、双本位制; D、平行本位制。 9.一国计价结算的货币单位和基本通货是 B 。 A、法偿货币; B、本位币; C、现钞货币; D、存款货币。 10.金块本位制又称 A 。

中国基础货币发行机制 摘要:虽然中央银行在理论上有无限信用扩张能力,但从逻辑上讲,中央银行必须先有资产业务,然后才能开展基础货币发行这一负债业务,即政府不能把中央银行当作“第二财政”任意透支。本文从两类货币发行机构这个新的视角出发,重点讨论了我国基础货币发行的特点和历史沿革、广义货币的决定、同业市场、数量调控和价格调控、我国货币政策调控体系的缺陷及改革方向。 =================================================================== (中经评论·北京)在现代信用货币体制下,任何经济体都存在两类法定的货币发行机构。一类是货币当局 又称中央银行(在我国是人民银行),一类是存款类金融机构(特指能开立存款账户吸收存款的金融机构,在我国包括商业银行、信用杜和财务公司)。由中央银行发行的货币统称“基础货币” (或高能货币),或者说,基础货币特指由中央银行发行的货币;而由存款类金融机构发行的货币统称为“存款货币”。在我国,存款货币包括企业活期和定期存款、城乡储蓄存款、机关团体和部队存款、农业存款、信托存款、信用卡存款、单位自筹基建存款、外币存款和证券公司保证金存款等。中央银行发行的基础货币多数不进入实际流通领域,而存款类金融机构发行的存款货币多数都要进入流通领域。 基础货币和广义货币 基础货币特指中央银行发行的货币,它有两种基本存在形态。一种是实物现金货币,包括流通中的现金和存款类金融机构的库存备付现金两部分。以现金形态存在的基础货币对应于中央银行资产负债表负债方中的“货币发行”科目。另一种是央行存款货币。严格讲,中央银行资产负债表中的所有存款负债,都应归入以央行存款形态存在的基础货币的统计范畴。它们包括商业银行、信用社和财务公司在中央银行的准备金存款,其他金融性公司、非金融性公司在央行的存款,以及政府在央行的国库存款等。因此,经济体中的基础货币总量等于央行发行的所有现金货币和央行存款货币之和。 与基础货币的两种存在形态相对应,基础货币发行方式也有两种。一种是直接向发行对象(企业、个人和金融机构)支付现金,例如,央行用现金向企业或个人购汇,商业银行从中央银行提取现金等;另一种是在发行对象(通常是存款类金融机构)的央行存款账户中记入一笔存款,例如,央行与金融机构签订再贷款合同后,会在其存款准备金账户记入一笔与再贷款数量相同的存款。 基础货币的两种存在形态可以相互转化。如果金融机构持有的现金过多,那么它们可以将多余的现金“存入”中央银行,变成它们在中央银行存款准备金账户中的存款;反之,如果现金出现短缺,它们可以向中央银行申请提现,这时它们在央行的存款相应减少, 基础货币不同于我们通常所说的广义货币M2,二者既有区别又有联系。通俗讲,广义货币是指现实生活中流通的货币,包括流通中的现金和银行存款两部分,其中,流通中的现金属于央行发行的基础货币(约占基础货币存量的20%),而银行存款则属于存款类金融机构发行的存款货币.从比重看,由央行发行的货币仅占广义货币的很小一部分(目前大约占M2的5.4%左右),而由存款类金融机构发行的存款货币则占M2的绝大多数。 基础货币的发行机制 虽然中央银行在理论上有无限信用扩张能力,但在大多数国家,中央银行发行基础货币必须有合法的“理由”:从逻辑上讲,中央银行必须先有资产业务,然后才能开展基础货币发行这一负债业务,即政府不能把中央银行当作“第二财政”任意透支。这些合法的“理由”(资产业务)共同构成基础货币

国家货币制度、国际货币制度和区域性货币制度之间既有区别也有联系。 (1)适用范围不同。国家货币制度是指一国政府以法令形式对本国货币的有关要素、货币流通的组织与调节等加以规定所形成的体系。国家货币制度是一国货币主权的一种体现,由本国政府或司法机构独立制定实施,其有效范围一般仅限于国内。 国际货币制度亦称国际货币体系,是支配各国货币关系的规则以及国际间进行各种交易支付所依据的一套安排和惯例。国际货币制度通常是由参与的各国政府磋商而定,一旦商定,各参与国都应自觉遵守。 区域性货币制度是指由某个区域内的有关国家(地区)通过协调形成一个货币区,由联合组建的一家中央银行来发行与管理区域内的统一货币的制度。它的适用范围限于一定的区域内。 (2)内容不同。国家货币制度的内容主要包括:规定货币材料、规定货币单位、规定流通中的货币种类、规定货币法定支付偿还能力、规定货币铸造发行的流通程序以及规定货币发行准备制度; 国际货币制度一般包括三个方面的内容:①确定国际储备资产,即使用何种货币作为国际间的支付货币;哪些资产可用作国际间清算国际收支逆差和维持汇率可被国际间普遍接受的国际储备资产;一国政府应持有何种国际储备资产用以维持和调节国际收支的需要。②确定汇率制度的类型,即采用何种汇率制度,是固定汇率制还是浮动汇率制,是否确定汇率波动的目标区,哪些货币为自由兑换货币。③确定国际收支的调节方式,即出现国际收支不平衡时,各国政府应采取什么方法进行弥补,各国之间的政策措施如何协调。 区域性货币制度分为两种情况:一种是在各成员国仍保持独立的本国货币的条件下规定成员国之间货币的兑换关系,另一种是在实行统一货币的条件下,对统一货币的货币单位、流通中的货币种类、货币法定支付偿还能力、货币铸造发行的流通程序以及货币发行准备制度进行规定; (3)作用不同。国家货币制度主要是为了保证一国货币和货币流通的稳定,国际货币制度通过建立稳定的国际货币秩序、提供足够的国际清偿能力并保持国际储备资产的信心、保证国际收支的失衡得到有效而稳定的调节来促进国际贸易和国际经济活动的发展。区域性货币制度通过货币区内协调的货币、财政和汇率政策使货币区内各个国家实现充分就业、物价稳定和国际收支平衡。 从上述分析可以看出,国家货币制度与国际货币制度是两种并行的、作用层面不同的货币制度。每个国家对内实现国家货币制度,对外则要遵循国际货币制度;国家货币制度与区域性货币制度是相互替代的。一个国家如果实施区域性货币制度就必须放弃原有的国家货币制度,发行共同使用的货币和制定统一的货币金融政策,各成员国之间不再保持独立的国际收支,实行资本市场的统一和货币政策的统一。

货币发行局制度运作报告 (2000年6月27日至7月31日) 报告期内,港元的市场汇率由7.7940略为回软至7.7983,大致上与总结余兑换保证汇率的走势一致。兑换保证交易曾于7月7日进行,总结余因而降至负数水平,导致本地利率一度上升。在报告期结束时港元汇率收市报7.7983,较兑换保证汇率强5点子。报告期内,货币基础由2,048.0亿港元升至2,078.2亿港元。货币基础的变动,与用作支持货币基础的外汇储备的变动完全一致,符合货币发行局制度的规则。 港元汇率 1. 报告期内,港元汇率由 7.7940略为回软至7.7983,走势 大致上与总结余兑换保证汇率的走 势一致。随金管局在6月下旬因应银行要求出售港元,银行同业流动资金增加,港元利率因而下调,汇率亦相应回软。有银行在7月7日于伦敦市场触发兑换保证交易,金管局根据兑换保证买入合共11.7亿港元,总结余遂降至负数水平,港元利率因而回升。其后,因有资金流入,港元汇率在7月13日转强至7.7959的水平。金管局因应银行要求,在7月13日于纽约市场出售合共 3.9亿港元,使总结余回复至正数水平。其后港元汇率略 圖 1 7.790 7.792 7.794 7.796 7.798 7.800 25/0502/0610/0618/0626/0604/0712/0720/0728/07 港元/美元 7.790 7.792 7.794 7.796 7.798 7.800 兌換保證

为回软,但于7月24日再次转强至7.7966。金管局再次因应银行要求出售7.8亿港元。其后汇率回软,在报告期结束时收市报7.7983,较兑换保证汇率强5点子(图1及图2)。 利率 2. 报告期内,银行同业拆息普遍向下,1个月本港银行同业拆息由6月27日的6.06厘,回落至7月31日的 5.88厘。1个月本港银 行同业拆息在6月底时大致保持稳定,在7月11日因总结余降至负1.4亿港元而大幅上升至 6.44厘。其后由于总结余回复至正数水平,1个月本港银行同业拆息于7月17日回软至 6.00厘。随总结余在7月28日进一步增加至11亿港元,1个月本港银行同业拆息因而回落至5.75厘,于报告期结束时收市报5.88厘。3个月银行同业拆息与1个月银行同业拆息的走势相若,由 6.50厘回软至 6.19厘。报告期内,12个月银行同业拆息亦由7.19厘回落至6.81厘(图3)。 圖 3 本港銀行同業拆息 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 25/0502/0610/0618/0626/0604/0712/0720/0728/07 年率 (%) 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 1 個月 3 個月 12 個月 圖 2 港匯指數 120 125 130 135 140 145 01/9707/9701/9807/9801/9907/9901/0007/00 11/83 = 100 120 125 130 135 140 145

一,中央银行产生的历史背景:1商品经济的快速发展,2商业银行的普遍设立3货币关系与信用关系广泛存在于经济和社会体系之中4经济发展中新的矛盾已经显现. 二中央银行产生的客观经济原因:1关于信用货币的发行问题2关于票据交换和清算问题3关于银行的支付保证能力问题4关于金融业的稳健运行问题5关于政府融资问题 三中央银行的产生基本上有两条渠道:1是由信誉好实力强的大银行逐步发展演变而成2是由政府出面直接组建中央银行 五,如何认识中央银行的性质:1中央银行的性质是指中央银行自身所具有的特有属性2,从中央银行业务活动的特点和发挥作用看,中央银行既是商业银行等普通金融机构和政府提供金融服务的特殊金融机构,又是制定和实施货币政策,监督管理金融业和规范金融秩序,防范金融风险和维护金融稳定,调控金融和经济运行的宏观管理部门. 六,中央银行职能主要内容有哪些:1中央银行是发行的银行2中央银行是银行的银行3是政府的银行4监督管理职能 七.央行制度有哪些基本类型,各有何特点?(1)单一式央行制度,复合式央行制度,准央行制度和跨国央行制度四种类型.(2)a单一式的概念:国家建立单独的央行机构,使之全面行使央行职能的央行制度..单一式的特点:一元式央行制度,权利集中统一职能完善,有较多的分支机构;;二元式央行制度,中央级和地方级完全统一但中央级和地方级又相对独立且两级非隶属关系.b复合式央行制度的特点:国家不单独设立专司央行职能的央行机构而是由一家集央行与商业银行职能于一身的国家大银行兼央行职能的央行制度.c准央行制度:不设通常完整意义上的央行而设立类似央行的金融管理机构执行部分央行的职能并授权若干商业银行也执行部分央行的职能.d跨国央行制度:由若干国家联合组建一家央行由这家央行在其成员范围内行使全部或部分央行的职能的央行制度一般与区域性多国经济的相对一致性和货币联盟体质相对应. 九,如何理解中央银行的独立性,1央行的独立性比较集中的反映在中央银行与政府的关系2.这一关系包括两层会议:a央行应对政府保持一定的独立性b央行对政府的独立性是相对的

关于阿根廷货币局制度崩溃原因的探讨 目录 第一部分摘要 (3) 第二部分正文 (3) 一、货币局制度简介 (4) 1.1货币局制度产生的原因 (4) 1.2货币局制度之特征 (5) 1.3货币局制度之优缺点 (7) 1.4阿根廷建立货币局制度之背景 (7) 二、阿根廷货币局制度的独特之处 (8) 2.1阿根廷货币局制度的独特之处 (8) 三、阿根廷货币局制度的优缺点 (10) 3.1阿根廷货币局制度的优点 (10) 3.2阿根廷货币局制度的缺点 (12) 四、阿根廷货币局制度崩溃的原因及教训 (12) 4.1货币局制度崩溃的过程 (12) 4.2货币局制度崩溃的原因 (14) 4.3货币局制度的崩溃及启示 (15) 五、联系汇率制度 (16) 5.1运行机制 (16) 5.2制度的实行状况 (16) 5.3联系汇率制度对香港经济的裨益 (16) 5.4联系汇率制度的弱点 (17) 5.5结论 (17) 第三部分参考文献 (18)

摘要:自1991年4月《自由兑换法》的实施到2002年l月6日阿根廷政府被迫放弃货币局汇率安排为止,货币局制度在阿根廷存续了11年。90年代前期,货币局制度在降低通货膨胀、稳定宏观经济方面发挥了重大作用。但是到了90年代后期,在应对国内经济萧条和一系列的新兴市场经济体货币金融危机的冲击方面,货币局制度愈显僵化。本文首先分析了货币局制度产生的背景,再阐述了阿根廷货币局制度的典型特征,接着深入探讨了阿根廷货币局制度的优缺点后分析它崩溃的原因,最后结合香港联系汇率制度进行反思。 关键词:货币局制度蒙代尔三角模型联系汇率制

一、货币局制度简介 1.1货币局制度产生的原因 货币局制度(货币发行局制度、钞票局制度、货币发行板、货币发行局机制、货币局安排)又称Currency board arrangement:是固定汇率制度的一种形式。是指政府以立法形式明确规定,承诺本币与某一确定的外国货币之间可以以固定比率进行无限制兑换,并要求货币当局确保这一兑换义务的实现的汇率制度。 需要强调的是,货币局制度是一种关于货币发行和兑换的制度安排,而不仅仅是一种汇率制度。第一,它是一种货币发行制度,它以法律形式规定当局发行的货币必须有外汇储备或硬通货的全额支持;第二,它是一种汇率制度,可以保证本币和外币之间在需要时间可按事先确定的汇率进行无限制兑换。 早在十九世纪中期,在英国5银行宪章法(1844)6可找到货币局制度的原则。1849年,世界上第一个货币局在毛里求斯建立。货币局制度在早期并未受到广泛的关注,在1890年以前,其在世界范围内的扩展相当缓慢,随着英法等国的殖民地以及一些独立的拉美国家开始采用货币局制度,才把货币局制度在20世纪40年代末推向鼎盛时期(Crick 1965),包括英国在非洲、亚洲、加勒比海和中东地区的殖民地一起其它一些小国在内,共有超过70多个国家或地区采用该制度。 20世纪60年代,随着殖民地国家的纷纷独立并采用中央银行体系后,货币局制度似乎失去其吸引力。然而,在20世纪80年代,随着一些采用中央银行体系的国家逐渐暴露出问题,比如恶性通货膨胀,货币局制度又重新引起各国政府的兴趣。1983年香港重新引入货币局制度,阿根廷和爱沙尼亚分别在1991年和1992年先后再次采用货币局制度,立陶宛1994年采用货币局制度。 导致货币局制度与中央银行制度(central banking)和自由银行体制(free banking)被称为20世纪三大主导货币体系。

货币制度及其构成 ?货币制度是指一个国家或地区以法律形式确定的该国货币 流通的结构、体系与组织形式。 ?货币制度的形成 ?不稳定的货币流通阻碍商品经济的发展 ?资本主义经济发展的客观要求 货币制度的构成要素 1、规定本位货币材料与货币单位 2、货币制度的基本内容,也是区别两种货币制度的依据。 3、货币名称、价格标准 ?1821年,每1英镑含金量7.32238克 ?1946年,每1英镑含金量3.58134克 ?1967年,每1英镑含金量2.13281克 ?1914年,中国:1圆=23.977克白银 ?1934年,每1美元含金量0.888671克

?2、确定本位货币和辅币的发行与流通程序 ?本位币与辅币 ?自由铸造与限制铸造 ?无限法偿与有限法偿 ?3、规定发行准备 ?4、规定货币的对外交往能力 ?自由兑换

货币制度的演变 ?1、银本位制 以白银作为本位币币材的货币制度。 特征 银币自由铸造、自由流通、自由兑换、无限法偿, 白银可以自由输出输入。 缺点:价值低且不稳定 中国的银本位制 ?2、金银复本位制 ?金银两种贵金属都是铸造本位币的材料。 ?金币和银币可以同时流通,可以自由铸造,具 有无限法偿能力。金银可以自由输出输入。 ?1)平行本位制 ?金币和银币均按其所含金属的实际价值流通和相互 兑换的一种复本位制。 ?

?2)双本位制 ?国家根据市场金银比价为金币银币规定固定的兑换 比率,金币银币按法定比率流通。 ? ?格雷欣法则Gresham’s Law (“劣币驱逐良 币”规律,1558年) ?“劣币驱逐良币”规律 ?当两种铸币在市场上流通且规定法定比价时, 实际价值高于法定价值的“良币”会被驱逐出 流通,被熔化成金属块或输出国外,实际价值 低于法定价值的“劣币”充斥市场。 假设,金银法定比价1:15;市场比价1:16。则: 1金币——1金块——16银块——16银币——1金币+1银币 假设,金银法定比价1:15;市场比价1:14。则: 15银币——14银块+1银币——1金块+1银币——1金币+1银币 ?3)跛行本位制

竭诚为您提供优质文档/双击可除中国货币发行制度演变 篇一:中国货币发行制度探讨 中国货币发行制度探讨 作者: 学校: 年级: 学号: 院系: 专业: 中国货币发行制度探讨 货币是商品交换发展到一定阶段,从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品。具有价值尺度、流通手段、支付手段、贮藏手段、世界货币的职能。货币原本是以物易物的等价物,所以货币发行机制也不应逃离这个范畴,把其作为基本准绳来制定。 货币发行制度是指一国政府对本国银行券的发行权限、发行额度及其他发行条件用法律形式加以限制的一种制度。又称银行券发行制度、银行券保证制度或银行券发行准备制

度。 一、中国早期货币发行制度演变 原本世界用黄金、白银等稳定的金属作为货币,然而,随着生产和生活物资的不断丰富金属货币已经承担不了交 换需求,也因此,以契约的方式形成了纸币,代换金属货币。为此,各国的央行都以发行纸币的方式,进行货币发行。中国的纸币产生于宋代,而法定纸币的发行起于清末。 (一)清代 1897年5月27日成立中国通商银行,清政府授予发行纸币特权。1905年8月在北京成立户部银行,制订章程32条,授予户部银行铸造货币、代理国库、发行纸币之特权。这是中国最早的中央银行。发行的纸币实为银两兑换券。1908年户部银行改名大清银行,发行的纸币同户部银行相差无几。但是既未规定发行限额,也未建立发行准备制度。1909年6月清政府颁布《兑换纸币则例》19条,明确规定纸币发行权属于清政府,一切发行兑换事务统归大清银行办理,所有官商钱行号,一概不准擅自发行纸币。但当时币制混乱,银、钱、纸币混合流通, 未能形成真正的纸币发行制度。 (二)革命根据地时期 中国人民独立自主的货币发行制度起始于1928年2月。各革命根据地都曾发行过自己的货币,以纸币为最多。发行

中国人民银行货币发行管理制度(试行) 【法规类别】银行业务 【失效依据】中国人民银行公告(2010)第2号――废止《汇兑结算会计核算手续》、《关于追回银行被抢、被盗、被骗、贪污、丢失库款和金银处理的规定》等规范性文件 【发布部门】中国人民银行 【发布日期】1988.03.30 【实施日期】1988.07.01 【时效性】失效 【效力级别】XE0303 中国人民银行货币发行管理制度(试行) (1988年3月30日发布) 第一章总则 第一条为贯彻货币发行集中统一原则,保证国家货币发行计划的组织实施,根据《中华人民共和国银行管理暂行条例》有关规定,特制定本制度。 第二条专业银行(包括其他金融机构,下同)与人民银行发生货币发行业务往来,必须遵守本制度。

第三条中国人民银行是我国唯一的货币发行机关。人民币是我国唯一合法货币。严禁任何其他部门发行任何货币、变相货币。 第四条货币发行管理是为调节货币流通,稳定货币,为国民经济发展服务的。所有经办现金业务的专业银行,均应按人民银行货币发行管理的要求提出报告和提供数据资料。 第二章基本任务 第五条货币发行管理是人民银行的一个重要职责。其基本任务是: (一)根据国民经济发展的需要提出货币发行计划,报经国务院批准后组织实施。(二)研究货币发行与社会经济发展的关系,为调节货币流通和制订货币发行政策提供科学依据; (三)根据国务院批准的货币发行计划,编制货币需要量计划; (四)根据国务院的决定,组织办理新版人民币的发行和旧版人民币的回收工作;(五)根据市场货币流通状况,编制、执行、调整发行基金调拨计划和损伤货币销毁计划,调节市场流通货币的面额结构,组织专业银行办理货币兑换和挑剔业务; (六)制定货币发行业务有关的规章规定; (七)宣传国家货币发行政策,组织反假人民币工作; (八)办理人民币发行基金的保管、调运、销毁及核算业务; (九)办理专业银行存取现金业务; (十)监督、检查、协调专业银行的现金出纳业务。

中国的货币发行机制及特点IMF发布报告预计,2011年中国的GDP增长9.6%,CPI增长4.7%,中国面临的通胀压力加大。 中国现在的主要经济特征是高增长伴随高物价。中国的通货膨胀是必然的,主要是因为中国的货币投放和美元的紧密联系。现在外汇占款已经成为了人民币投放的最主要渠道,这意味着人民银行不能从根本上控制抵押品的价值和人民币的价值。当美国推行QE1、QE2时,中国的外汇储备同时也就受到了损失,因为抵押品的价值少了。因此中国的货币投放制度是当前中国出现通货膨胀趋势的最本质的源头。 由于美国在全球推行的是美元本位制,输出美元而换回商品,所以美国必然是结构性的逆差,无论是国际收支还是财政,这是美国的美元制度决定的。中国的通货膨胀之所以无法避免,是因为美国向世界大量的输出美元,人民银行收下美元立即投放人民币,虽然会发行央行票据回收流动性,但是央行票据最终还是会换成人民币的,这仅仅只能延迟流动性的释放。中国的货币发行是被动的,不能在需要紧缩的时候进行紧缩,货币的发行已经和本国的经济脱钩了,只和美元有关。美国进行量化宽松稀释货币是它的本能选择,人民币外汇占款就会越来越多,人民币投放量就会越来越大。所以,只要美国的美元战略方向不发生改变,中国的货币投放制度不改变,中国的通货膨胀只会越来越严重。 改革中国的货币投放制度才是最本质的解决方法。我在《货币战争3》中提到,中国当年的陕甘宁解放区就碰到过类似的问题,当时的解决思路是,把其他的货币完全排除到自身的体制之外去,建立起完全独立的货币发行机制,我的货币投放不跟黄金挂钩,不跟美元挂钩,而是根据经济的需要来进行。我认为中国应该恢复当年那种独立自主的货币发行机制。其实,我认为中国现在最大的问题是没有货币主权,处于被动的地位,只能进行微调,无益于问题的解决。 目前人民币的发行完全由外汇储备来决定,尽管我国实行的是有管理的浮动汇率制度,但是货币发行机制却类似于固定汇率制的货币局制度。目前大家都在热议如何控制外汇储备过度增长对货币发行的影响,笔者认为可以通过两种途径逐步解决这一问题,即一方面加快汇率市场化步伐,一方面提高外汇的使用效率。 二、我国现在货币发行特点: (一)、 基础货币发行受制于外汇储备 随着我国外汇储备的不断增加,目前人民币的发行完全由外汇储备

第一章货币与货币制度 第一节货币的起源与发展 一、货币的起源 1、货币是商品经济发展的产物 2、货币的产生经历了以下四个形式发展 货币是商品价值形式发展的结果。所谓价值形式,是指用一种商品的价值来表示另一种商品的价值,就是价值表现形式,简称价值形式。 (一)简单的或偶然的价值形式 1只绵羊=2把石斧 (二)扩大的价值形式 1只绵羊= 2把石斧 50斤米 20尺布 黄金 在扩大的价值形式中,绵羊的价值真正表现为无差别的人类劳动的凝结。但商品价值未能获得共同的、统一的表现形式。 (三)一般价值形式 在这个阶段,出现了一般等价物。所谓一般等价物,就是指从大量的商品中分离出来,成为表现其他各种商品价值的材料。这种一般等价物在不同地区、不同时期是不一样的。在欧洲,最早充当一般等价物的商品是绵羊。一般价值形式表现为:2把石斧= 50斤米= 1只绵羊 20尺布= 0.5克黄金= 虽然从等式来看,一般价值形式与扩大的价值形式相比,只是等式两边的移位,其实这是一个质的变化。它使物物直接交换变成了以一般等价物为媒介的间接交换。一般等价物实际上是货币的雏形,它离货币只有一步之遥了。 (四)货币形式 一般等价物在不同的地区、不同的时期是不同的。例如,在欧洲,最早的一般等价

物是绵羊,在我国,最早的一般等价物是贝壳。许多充当一般等价物的商品本身存在着难以克服的缺点:难以分割、价值不统一、不便于携带、难以保存等。人们要选择一种价值含量高、价值统一、便于分割、便于携带、便于保存的商品固定充当一般等价物。在第二次社会大分工后,人们终于找到了这种最适宜充当一般等价物的商品——贵金属。贵金属有四个自然属性:一是具有同一性,贵金属质地均匀,重量相等;二是具有可分性:贵金属可以根据需要加以分割二不丧失价值;三是具有便利性,贵金属体积小,价值高,便于携带;四是具有永恒性,贵金属不变质,适宜保存,作为财富储藏。 当人们选择贵金属作为一般等价物时,一般等价物就相对稳定了,货币也就产生了。 二、货币的形态的发展 货币作为一种人们能够普遍接受的支付工具,在不同时期有不同的表现形式。从总体趋势上看,货币形态的演进经历了从实物货币到金属货币,再从金属货币到信用货币的阶段。 (一)、实物货币 实物货币又称为商品货币。他是货币形态发展最原始的形式。实物货币有两个共同特点:1、具有货币和商品的双重性质。2、是足值货币,即作为商品用途的价值与其作为货币用途的价值相等。 在人类经济史上,很多种商品,都曾在不同时期内扮演过货币的角色。在我国古代,贝壳、蚌珠、皮革、猎器、布帛、农具、牲畜等都充当过交易媒介。 (二)、金属货币 充当货币的金属主要是金、银、铜,铁作为货币的情况较少,因为其价值较低,用于交易比较笨重,而且易锈蚀,不便保存。 马克思说过:“金银天然不是货币,但货币天然是金银。”虽然金属货币有很多优点,但是它的流通仍然有很多问题:1、日常磨损十分严重,造成巨大浪费。2、不法之徒对铸币的刮削现象无法避免。3、大量货币的携带和运送仍十分麻烦。4、金银等贵金属全世界产量有限,且在各国之间分布不平衡,古常发生币材恐慌现象。因此人们在使用金属货币的时候,便开始了寻找其代用品的过程。这种代用品的通常形式便是纸币。纸币作为金属货币的代用品后,货币制度便进入了纸币和金属货币并行流通的时期。这一时期可分为前后两个不同的阶段。即纸币可兑换阶段和纸币不可兑换阶段。纸币可兑换阶段又是代用货币阶段,纸币不兑换阶段又是信用货币阶段。 (三)、信用货币