核磁共振在分析测试中的应用

一、核磁共振技术:

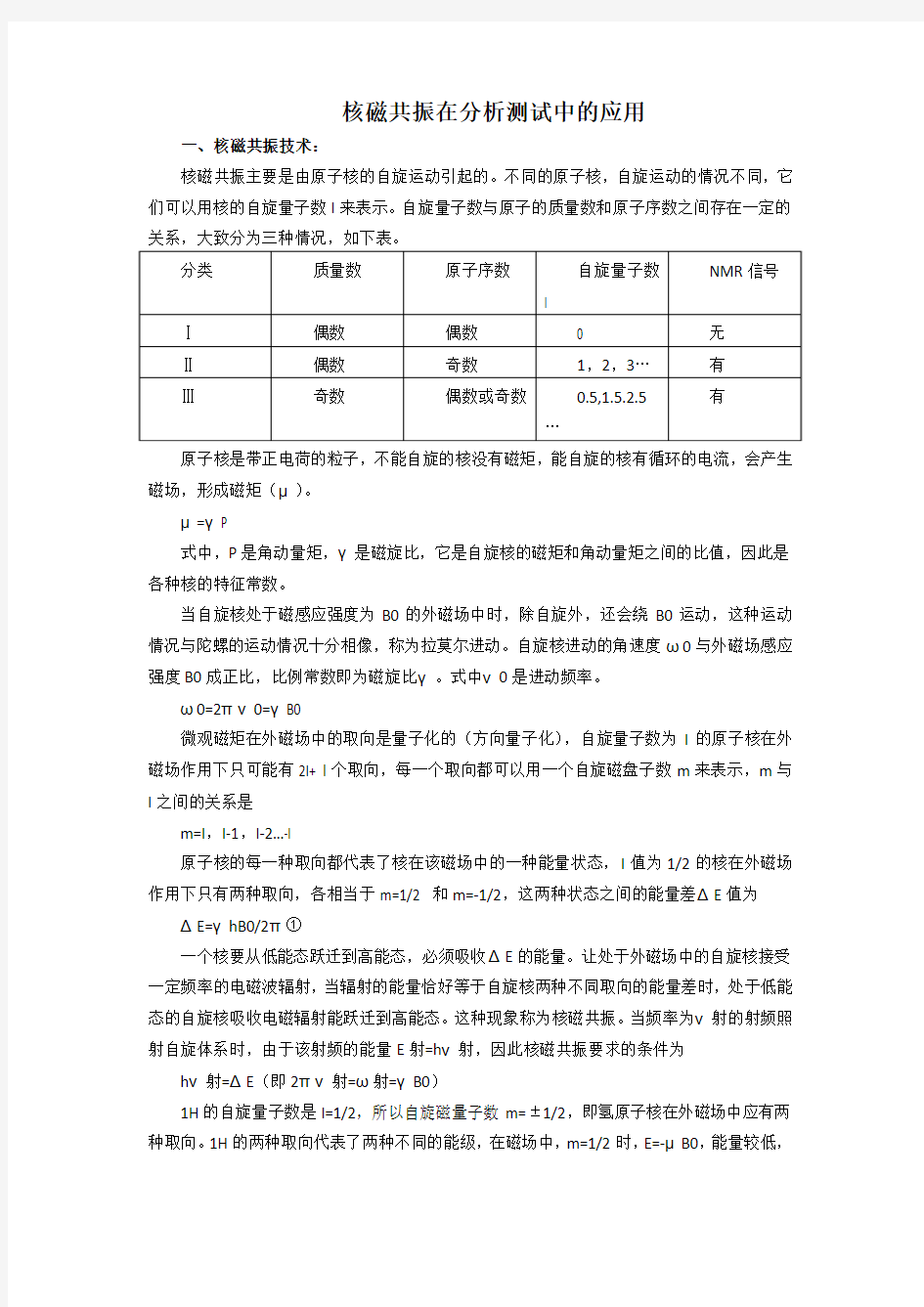

核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的。不同的原子核,自旋运动的情况不同,它们可以用核的自旋量子数I来表示。自旋量子数与原子的质量数和原子序数之间存在一定的

原子核是带正电荷的粒子,不能自旋的核没有磁矩,能自旋的核有循环的电流,会产生磁场,形成磁矩(μ)。

μ=γP

式中,P是角动量矩,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角动量矩之间的比值,因此是各种核的特征常数。

当自旋核处于磁感应强度为B0的外磁场中时,除自旋外,还会绕B0运动,这种运动情况与陀螺的运动情况十分相像,称为拉莫尔进动。自旋核进动的角速度ω0与外磁场感应强度B0成正比,比例常数即为磁旋比γ。式中ν0是进动频率。

ω0=2πν0=γB0

微观磁矩在外磁场中的取向是量子化的(方向量子化),自旋量子数为I的原子核在外磁场作用下只可能有2I+ l个取向,每一个取向都可以用一个自旋磁盘子数m来表示,m与I之间的关系是

m=I,I-1,I-2…-I

原子核的每一种取向都代表了核在该磁场中的一种能量状态,I值为1/2的核在外磁场作用下只有两种取向,各相当于m=1/2 和m=-1/2,这两种状态之间的能量差ΔE值为ΔE=γhB0/2π①

一个核要从低能态跃迁到高能态,必须吸收ΔE的能量。让处于外磁场中的自旋核接受一定频率的电磁波辐射,当辐射的能量恰好等于自旋核两种不同取向的能量差时,处于低能态的自旋核吸收电磁辐射能跃迁到高能态。这种现象称为核磁共振。当频率为ν射的射频照射自旋体系时,由于该射频的能量E射=hν射,因此核磁共振要求的条件为hν射=ΔE(即2πν射=ω射=γB0)

1H的自旋量子数是I=1/2,所以自旋磁量子数m=±1/2,即氢原子核在外磁场中应有两种取向。1H的两种取向代表了两种不同的能级,在磁场中,m=1/2时,E=-μB0,能量较低,

m=-1/2时,E=μB0,能量较高,两者的能量差为ΔE=2μB0

E射=hν射=ΔE=hν0②

式①,式②说明:处于低能级的1H核吸收E射的能量时就能跃迁到高能级。也即只有当电磁波的辐射能等1H的能级差时,才能发生1H的核磁共振。

因此1H发生核磁共振的条件是必须使电磁波的辐射频率等于1H的进动频率,既符合下式。

ν射=ν0=γB0/2π③

由式③可知:要使ν射=ν0,可以采用两种方法。一种是固定磁感应强度,逐渐改变电磁波的辐射频率ν射,进行扫描,当ν射与B0匹配时,发生核磁共振。另一种方法是固定辐射波的辐射频率,然后从低场到高场,逐渐改变B0,当B0与ν射匹配时,也会发生核磁共振。这种方法称为扫场。—般仪器都采用扫场的方法。

外磁场的作用下,有较多1H倾向于与外磁场取顺向的排列,即处于低能态的核数目比处于高能态的核数目多,但由于两个能级之间能差很小,前者比后者只占微弱的优势1H-NMR的讯号正是依靠这些微弱过剩的低能态核吸收射频电磁波的辐射能跃迁到高级而产生的。如高能态核无法返回到低能态,那么随着跃迁的不断进行,这种微弱的优势将进一步减弱直到消失,此时处于低能态的1H核数目与处于高能态核数目逐渐趋于相等,与此同步,PMR的讯号也会逐渐减弱直到最后消失。上述这种现象称为饱和。

1H核可以通过非辐射的方式从高能态转变为低能态,这种过程称为弛豫,正是因为各种机制的弛豫,使得在正常测试情况下不会出现饱和现象。弛豫的方式有两种,处于高能态的核通过交替磁场将能量转移给周围的分子,即体系往环境释放能量,本身返回低能态,这个过程称为自旋晶格弛豫。其速率用1/T1表示,T1称为自旋晶格弛豫时间。自旋晶格弛豫降低了磁性核的总体能量,又称为纵向弛豫。两个处在一定距离内,进动频率相同、进动取向不同的核互相作用,交换能量,改变进动方向的过程称为自旋-自旋弛豫。其速率用1/T2表示,T2称为自旋-自旋弛豫时间。自旋-自旋弛豫未降低磁性核的总体能量,又称为横向弛豫。

二、核磁共振谱信息

氢的核磁共振谱提供了三类极其有用的信息:化学位移、偶合常数、积分曲线。应用这些信息,可以推测质子在碳链上的位置。

1、化学位移

根据前面讨论的基本原理,在某一照射频率下,只能在某一磁感应强度下发生核磁共振。但实验证明:当1H在分子中所处化学环境(化学环境是指1H的核外电子以及与1H邻近的其它原子核的核外电子的运动情况)不同时,即使在相同照射频率下,也将在不同的共振磁场下显示吸收峰。同种核由于在分子中的化学环境不同而在不同共振磁感应强度下显示吸收峰,这称为化学位移。

化学位移是怎样产生的?分子中磁性核不是完全裸露的,质子被价电子包围着。这些电子在外界磁场的作用下发生循环的流动,会产生一个感应的磁场,感应磁场应与外界磁场相反(楞次定律),所以,质子实际上感受到的有效磁感应强度应是外磁场感应强度减去感应磁场强度。即

B有效=B0(1-σ)=B0-B0σ=B0-B感应

外电子对核产生的这作用称为屏蔽效应,也叫抗磁屏蔽效应。称为屏蔽常数(shielding constant)。与屏蔽较少的质子比较,屏蔽多的质子对外磁场感受较少,将在较高的外磁场B0作用下才能发生共振吸收。由于磁力线是闭合的,因此感应磁场在某些区域与外磁场的方向一致,处于这些区域的质子实际上感受到的有效磁场应是外磁场B0加上感应磁场B感应。这种作用称为去屏蔽效应。也称为顺磁去屏蔽效应。受去屏蔽效应影响的质子在较低外磁场B0作用下就能发生共振吸收。

质子发生核磁共振实际上应满足:ν射=γB有效/2π

化学位移取决于核外电子云密度,因此影响电子云密度的各种因素都对化学位移有影响,影响最大的是电负性和各向异性效应。

电负性对化学位移的影响可概述为:电负性大的原子(或基团)吸电子能力强,1H核附近的吸电子基团使质子峰向低场移(左移),给电子基闭使质子峰向高场移(右移)。这是因为吸电子基团降低了氢核周围的电子云密度,屏蔽效应也就随之降低,所以质子的化学位移向低场移动。给电子基团增加了氢核周围的电子云密度,屏蔽效应也就随之增加,所以质子的化学位移向高场移动。

当分子中某些基团的电子云排布不呈球形对称时,它对邻近的1H核产生一个各向异性的磁场,从而使某些空间位置上的核受屏蔽,而另一些空间位置上的核去屏蔽,这一现象称为各向异性效应。

除电负性和各向异性的影响外,氢键、溶剂效应、van der Waals效应也对化学位移有影响。

2、自旋偶合和自旋裂分

这种原子核之间的相互作用称为自旋-自旋偶合,简称自旋偶合。因自旋偶合而引起的谱线增多的现象称为自旋-自旋裂分,简称自旋裂分。

线裂分裂是怎样产生的?在外磁场的作用下,质子是会自旋的,自旋的质子会产生一个小的磁矩,通过成键价电子的传递,对邻近的质子产生影响。质子的自旋有两种取向,假如外界磁场感应强度为自旋时与外磁场取顺向排列的质子,使受它作用的邻近质子感受到的总磁感应强度为B0+B',自旋时与外磁场取逆向排列的质子,使邻近的质子感受到的总磁感应强度为B0-B',因此当发生核磁共振时,一个质子发出的信号就分裂成了两个,这就是自旋裂分。一般只有相隔三个化学键之内的不等价的质子间才会发生自旋裂分的现象。

自旋偶合的量度称为自旋的偶合常数,用符号J表示,J值的大小表示了偶合作用的强

弱J的左上方常标以数字,它表示两个偶合核之间相隔键的数目,J的右下方则标以其它信息。就其本质来看,偶合常数是质子自旋裂分时的两个核磁共振能之差,它可以通过共振吸收的位置差别来体现,这在图谱上就是裂分峰之间的距离。

化学位移随外磁场的改变而改变。偶合常数与化学位移不同,它不随外磁场的改变而改变。因为自旋偶合产生于磁核之间的相互作用,是通过成键电子来传递的,并不涉及外磁场。因此,当由化学位移形成的峰与偶合裂分峰不易区别时,可通过改变外磁场的方法来予以区别。

3、磁等价和磁不等价

在分子中,具有相同化学位移的核称为化学位移等价的核。分子中两相同原子处于相同的化学环境时称为化学等价,化学等价的质子必然具有相同的化学位移。但具有相同化学位移的质子未必都是化学等价的。判别分子中的质子是否化学等价,对于识谱是十分重要的,通常判别的依据是:分子中的质子,如果可通过对称操作或快速机制互换,它们是化学等价的。

一组化学位移等价的核,如对组外任何其它核的偶合常数彼此之间也都相同,那么这组核就称为磁等价核或磁全同核。显然,磁等价的核一定是化学等价的,而化学等价的核不一定是磁等价的。

4、积分面积和峰面积

核磁共振谱中,共振峰下面的面积与产生峰的质子数成正比,因此峰面积比即为不同类型质子数目的相对比值,若知道整个分子中的质子数,即可从峰面积的比例关系算出各组磁等价质子的具体数目。核磁共振仪用电子积分仪来测量峰的面积,在谱图上从低场到髙场用连续阶梯积分曲线来表示。积分曲线的总髙度与分子中的总质子数目成正比,各个峰的阶梯曲线髙度与该峰面积成正比,即与产生该吸收峰的质子数成正比。各个峰面积的相对积分值也可以在谱图上直接用数字显示出来,如果将含一个质子的峰的面积指定为1,则图谱上的数字与质子的数目相符。

三、图谱的剖析

1H核磁共振图谱提供了积分曲线、化学位移、峰形及偶合常数等信息。图谱的剖析就是合理地分析这些信息,正确地推导出与图谱相对应的化合物的结构。通常采用如下步骤。

1、识杂质峰在1H-NMR谱中,经常会出现与化合物无关的杂质峰,在剖析图谱前,应

将它们标出。最常见的杂质峰是溶剂峰,样品中未除尽的溶剂及测定用的氘代溶剂

中夹杂的非氘代溶剂都会产生溶剂峰。为了便于识别它们,下表列出了最常用溶剂

的化学位移。

2、根据积分曲线计算各组峰的相应质子数,若图谱中已直接标出质子数,则此步骤可

省。

3、根据峰的化学位移确定它们的归属。

4、根据峰的形状和偶合常数确定基团之间的互相关系。

5、采用重水交换的方法识别活泼氢由于—OH,—NH2,—COOH上的活泼氢能与D20

发生交换。而使活泼氢的信号消失,因此对比重水交换前后的图谱可以基本判别分子中是否含有活泼氢。

6、综合各种分析,推断分子结构并对结论进行核对。

核磁共振氢谱解析图谱的步骤 核磁共振氢谱 核磁共振技术发展较早,20世纪70年代以前,主要是核磁共振氢谱的研究和应用。70年代以后,随着傅里叶变换波谱仪的诞生,13C—NMR的研究迅速开展。由于1H—NMR的灵敏度高,而且积累的研究资料丰富,因此在结构解析方面1H—NMR的重要性仍强于13C—NMR。 解析图谱的步骤 1.先观察图谱是否符合要求;①四甲基硅烷的信号是否正常;②杂音大不大;③基线是否平;④积分曲线中没有吸收信号的地方是否平整。如果有问题,解析时要引起注意,最好重新测试图谱。 2.区分杂质峰、溶剂峰、旋转边峰(spinning side bands)、13C卫星峰(13C satellite peaks) (1)杂质峰:杂质含量相对样品比例很小,因此杂质峰的峰面积很小,且杂质峰与样品峰之间没有简单整数比的关系,容易区别。 (2)溶剂峰:氘代试剂不可能达到100%的同位素纯度(大部分试剂的氘代率为99-99.8%),因此谱图中往往呈现相应的溶剂峰,如CDCL3中的溶剂峰的δ值约为7.27 ppm处。 (3)旋转边峰:在测试样品时,样品管在1H-NMR仪中快速旋转,当仪器调节未达到良好工作状态时,会出现旋转边带,即以强谱线为中心,呈现出一对对称的弱峰,称为旋转边峰。 (4)13C卫星峰:13C具有磁距,可以与1H偶合产生裂分,称之为13C卫星峰,但由13C的天然丰度只为1.1%,只有氢的强峰才能观察到,一般不会对氢的谱图造成干扰。 3.根据积分曲线,观察各信号的相对高度,计算样品化合物分子式中的氢原子数目。可利用可靠的甲基信号或孤立的次甲基信号为标准计算各信号峰的质子数目。 4.先解析图中CH3O、CH3N、、CH3C=O、CH3C=C、CH3-C等孤立的甲基质子信号,然后再解析偶合的甲基质子信号。 5.解析羧基、醛基、分子内氢键等低磁场的质子信号。 6.解析芳香核上的质子信号。 7.比较滴加重水前后测定的图谱,观察有无信号峰消失的现象,了解分子结

核磁共振仪的发明 核磁共振仪广泛用于有机物质的研究,化学反应动力学,高分子化学以及医学,药学和生物学等领域。20年来,由于这一技术的飞速发展,它已经成为化学领域最重要的分析技术之一。 早在1924年,奥地利物理学家泡里就提出了某些核可能有自旋和磁矩。"自旋"一词起源于带电粒子,如质子、电子绕自身轴线旋转的经典图像。这种运动必然产生角动量和磁偶极矩,因为旋转的电荷相当于一个电流线圈,由经典电磁理论可知它们要产生磁场。当然这样的解释只是比较形象的比拟,实际情况要比这复杂得多。 原子核自旋的情况可用自旋量子数I表示。自旋量子获得,质量数的原子序数之间有以下关系: 质量数原子序数自旋量子数(I) 奇数奇数或偶数1/2, 3/2 , 5/2…… 偶数偶数0 偶数奇数1,2,3…… 1>0的原子核在自旋时会产生磁场;I为1/2的核,其电荷分布是球状;而I≥1的核,其电荷分布不是球状,因此有磁极矩。 I为0的原子核置于强大的磁场中,在强磁场的作用下,就会发生能级分裂,如果用一个与其能级相适应的频率的电磁辐射时,就会发生共振吸收,核磁共振的名称就是来源于此。 斯特恩和盖拉赫1924年在原子束实验中观察到了锂原子和银原子的磁偏转,并测量了未成对电子引起的原子磁矩。 1933年斯特恩等人测量了质子的磁矩。1939年比拉第一次进行了核磁共振的实验。1946年美国的普西尔和布少赫同时提出质子核磁共振的实验报告,他们首先用核磁共振的方法研究了固体物质、原子核的性质、原子核之间及核周围环境能量交换等问题。为此他们两位获得了1952年诺贝尔物理奖。50年代核磁共振方法开始应用于化学领域,1950年斯坦福大学的两位物理学家普罗克特和虞以NH 4NO3水溶液作为氮原子核源,在测定14N的磁矩时,发现两个性质截然不同的共振信号,从而发现了同一种原子核可随其化学环境的不同吸收能量的共振条件也不同,即核磁共振频率不同。这种现象称为"化学位移"。这是由于原子核外电子形成的磁场与外加磁场相互作用的结果。化学位移是鉴别官能团的重要依据。因为化学位移的大小与键的性质和键合的元素种类等有密切的关系。此外,各组原子核之间的磁相互作用构成自旋--自旋耦合。这种作用常常使得化学位移不同的各组原子核在共振吸收图上显示的不是单峰而是多重峰,这种情况是由分子中邻近原子核的数目,距离用对称性等因素决定,因此它有助于提示整个分子的。 由于上述成果高分辨核磁共振仪得以问世。开始测量的核主要是氢核,这是由于它的核磁共振信号较强。随着仪器性能的提高,13C,31P,15N等的核也能测量,仪器使用的磁场也越来越强。50年代制造出IT(特拉斯)磁场,60年代制造出2T的磁场,并利用起导现象制造出5T的起导磁体。70年代造出8T磁场。现在核磁共振仪已经被应用到从小分子到蛋白质和核酸的各种各样化学系统中。

2.3核磁共振氢谱解析方法 1、核磁共振氢谱谱图的解析方法 a.检查整个氢谱谱图的外形、信号对称性、分辨率、噪声、被测样品的信 号等。 b.应注意所使用溶剂的信号、旋转边带、C卫星峰、杂质峰等。 c.确定TMS的位置,若有偏移应对全部信号进行校正。 d.根据分子式计算不饱和度u。 e.从积分曲线计算质子数。 f.解析单峰。对照附图I是否有-CH 3-O-、CHCOCH 3 N=、CH 3 C、RCOCH 2 Cl、 RO-CH 2 -Cl等基团。 g.确定有无芳香族化合物。如果在6.5-8.5范围内有信号,则表示有芳香 族质子存在。如出现AA`BB`的谱形说明有芳香邻位或对位二取代。 h.解析多重峰。按照一级谱的规律,根据各峰之间的相系关系,确定有何 种基团。如果峰的强度太小,可把局部峰进行放大测试,增大各峰的强度。 i.把图谱中所有吸收峰的化学位移值与附图I相对照,确定是何官能团, 并预测质子的化学环境。 j.用重水交换确定有无活泼氢。 k.连接各基团,推出结构式,并用此结构式对照该谱图是否合理。再对照已知化合物的标准谱图。 2、核磁共振氢谱谱图解析举例 例1:已知某化合物分子式为C 3H 7 NO 2 。测定氢谱谱图如下所示,推定其结 构。

解析计算不饱和度u=1,可能存在双键,1.50和1.59ppm有小峰,峰高不大于1个质子,故为杂质峰。经图谱可见有三种质子,总积分值扣除杂质峰按7个质子分配。从低场向高场各峰群的积分强度为2:2:3, 可能有-CH 2-、-CH 2 -、-CH 3 -基团。各裂分峰的裂距(J),低场三 重峰为7Hz,高场三重峰为8Hz,所以这两个三峰没有偶合关系,但它们与中间六重峰有相互作用。这六重峰的质子为2个,所以使两边信号各裂 分为三重峰。则该化合物具有CH 3-CH 2 -CH 2 -结构单元。参考所给定的分 子式应为CH 3-CH 2 -CH 2 -NO 2 ,即1-硝基丙烷。 例2:已知某化合物分子式为C 7H 16 O 3 ,其氢谱谱图如下图所示,试求其结 构。

磁共振波谱分析MRS MRS 为目前唯一能无创性观察活体组织代谢及生化变化的技术。在相同的磁场环境下,处于不同化学环境中的同一种原子核,由于受到原子核周围不同电子云的磁屏蔽作用,而具有不同的共振频率。波谱分析就是利用化学位移研究分子结构,化学位移的程度具有磁场依赖性、环境依赖性。NAA:N-乙酰天门冬氨酸,神经元活动的标志位于: 2.02ppmCreatine:Cr肌酸,脑组织能量代谢的提示物,峰度相对稳定,常作为波谱分析时的参照物,位于: 3.05ppm Choline:Cho胆碱,细胞膜合成的标志位于:3.20ppm Lipid:脂质,细胞坏死提示物位于:0.9-1.3ppm Lactate:乳酸,无氧代谢的标志位于:1.33-1.35ppm Glutamate:Glx谷氨酰氨,脑组织缺血缺氧及肝性脑病时增加位于:2.1-2.4ppmmI:肌醇代表细胞膜稳定性,判断肿瘤级别位于:3.8ppmN-乙酰基天门冬氨酸(NAA) ·正常脑组织1H MRS中的第一大峰,位于 2.02-2.05ppm ·与蛋白质和脂肪合成,维持细胞内阳离子浓度以及钾、钠、钙等阳离子通过细胞和维持神经膜的兴奋性有关·仅存在于神经元内,而不会出现于胶质细胞,是神经元密度和生存的标志·含量多少反映神经元的功能状况,降低的程度反映了其受损的大小

肌酸(Creatine) ·正常脑组织1H MRS中的第二大峰,位于3.03ppm附近,有时在3.94ppm 处可见其附加峰(PCr)·此代谢物是脑细胞能量依赖系统的标志·能量代谢的提示物,在低代谢状态下增加,在高代谢状态下减低·峰值一般较稳定,常作为其它代谢物信号强度的参照物。 胆碱(Choline)·位于3.2 ppm附近,包括磷酸胆碱、磷酯酰胆碱和磷酸甘油胆碱·细胞膜磷脂代谢的成分之一,参与细胞膜的合成和蜕变,从而反映细胞膜的更新·Choline 峰是评价脑肿瘤的重要共振峰之一,快速的细胞分裂导致细胞膜转换和细胞增殖加快,使Cho峰增高·Cho峰在几乎所有的原发和继发性脑肿瘤中都升高·恶性程度高的肿瘤中,Cho/Cr比值显示增高· 同时Cho是髓鞘磷脂崩溃的标志,在急性脱髓鞘疾病,Cho水平显著升 乳酸(Lac)·位于1.32ppm,由两个共振峰组成·TE=144,乳酸双峰向下;TE=288,乳酸双峰向上;·正常情况下,细胞代谢以有氧代谢为主,检测不到Lac峰,或只检测到微量·此峰出现说明细胞内有氧呼吸被抑制,糖酵解过程加强·脑肿瘤中,Lac出现提示恶性程度较高,常见于多形胶质母细胞瘤中·Lac也可以积聚于无代谢的囊肿和坏死区内,脑肿瘤、脓肿及梗塞时会出现乳酸峰。 脂质(Lip)·位于1.3、0.9、1.5和6.0 ppm处,分布代表甲

电磁波成像 一、核磁共振成像技术分析 1.基本概况 核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,简称NMRI),又称自旋成像(spin imaging),也称磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,简称MRI),台湾又称磁振造影,是利用核磁共振(nuclear magnetic resonnance,简称NMR)原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。 将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊断工具。快速变化的梯度磁场的应用,大大加快了核磁共振成像的速度,使该技术在临床诊断、科学研究的应用成为现实,极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。 2.检测设备及原理 核磁共振谱仪是专门用于观测核磁共振的仪器,主要由磁铁、探头和谱仪三大部分组成。磁铁的功用是产生一个恒定的磁场;探头置于磁极之间,用于探测核磁共振信号;核磁共振谱仪是将共振信号放大处理并显示和记录下来。采用调节频率的方法来达到核磁共振。由线圈向样品发射电磁波,调制振荡器的作用是使射频电磁波的频率在样品共振频率附近连续变化。当频率正好与核磁共振频率吻合时,射频振荡器的输出就会出现一个吸收峰,这可以在示波器上显示出来,同时由频率计即刻读出这时的共振频率值。 3.核磁共振成像优缺点 磁共振成像的最大优点是它是目前少有的对人体没有任何伤害的安全、快速、准确的临床诊断方法。如今全球每年至少有6000万病例利用核磁共振成像技术进行检查。具体说来有以下几点优点: 1.对软组织有极好的分辨力。对膀胱、直肠、子宫、阴道、骨、关节、肌肉等部位的检查优于CT;

电子顺磁共振谱仪 童伟 (2009-09-06) 强磁场科学中心EPR 性能 仪器型号:EMX-10/12 plus 制造厂商:德国Bruker 公司 主要技术指标: 磁场强度:磁极距72mm 时,最大1.45T 扫场分辨率:128000点 微波频率:X-波段 9.2-9.8GHz 灵 敏 度:1.5×109自旋数/G 液氮变温:100K -700K 液氦变温:1.8K -300K 电子顺磁共振(electron paramagnetic resonance , EPR)又叫电子自旋共振(electron spin resonance , ESR),于1945首次被Zavoisky 在固体中检测到。由于高灵敏度以及对被测对象无破坏和介入的特点,使得它成为理想的分析手段之一。事实上,现在EPR 已经被广泛应用到物理,化学,材料,生物和医学等许多领域。 1. 基本物理 电子顺磁共振是物质中彼此孤立或相互作用很小的未成对电子系统的共振现象,经典的描述方式把电子顺磁共振看成是自由电子磁矩,原子或分子磁矩绕恒定磁场的Larmor 进动。量子力学则描述为由恒定磁场下产生的Zeeman 分裂能级间的量子跃迁。 我们知道,电子具两种自旋量子态1/2s M =±,相应的自旋磁矩也有两种取向-向“上”和向“下”。这样在外加磁场下0B (磁场方向为向上),就形成两个能级为 0012 B s B E g B M g B μμ==± (1.1) 其中g 是朗德因子,B μ是波尔磁子。1/2s M =-对应自旋磁矩平行于外场能量低, 图 1 自旋态能量随外加磁场变化示意图。

图 3 EPR 共振信号。 1/2s M =+对应自旋磁矩反平行于外场能量高。微波可以看成光量子,能量为E h ν=,当微波的能量等于两个自旋态能级差时就发生共振吸收,即 0B h g B νμ= (1.2) 因此对于自由电子自旋,产生电子顺磁共振的角频率为0/(2)B νγπ= ,旋磁比 1111/ 1.7608610e B g rad s T γμ--=-=-???。 由1.2式可以知道,有两种方式来获得共振信号。一种是固定频率,扫场;一种是固定磁场扫频率。商业的EPR 谱仪一般是前者。图一是Zeeman 分裂的能级差随外磁场变化以及共振吸收示意图。 在实际的研究对象中,未成对电子自旋的主要来源有两大类:(1)过渡金属离子或原子,它们具有未填满的d 电子或f 电子壳层,这些离子(原子)称为顺磁离子(原子)。(2)金属或半导体中的导电电子,有机物的自由基,晶体缺陷(如位错)和辐照损伤(如色心)的外层电子或共有化电子。这些电子不再是自由电子,所要满足的共振条件仍是1.2式,不过g 因子不再是自由电子的值,磁场项将包括样品内的等效内场项。这些变化正是需要分析研究的内容。简单来说,研究掺杂顺磁离子的晶体的顺磁共振波谱,可以获得顺磁离子的基态能谱,顺磁离子所在晶位的点对称性,顺磁离子的驰豫以及基质晶体的相变等信息。研究半导体中的施主和受主杂志,顺磁离子掺杂,辐照损伤和晶体缺陷引起的电子顺磁共振可以得到有关半导体能带结构和导电机制的资料。在化学中,自由基或三重态分子具有短寿命,化学活性高,不稳定等特点,电子顺磁共振不仅可以检测它们的存在,测定它们的浓度或含量,确定未成对电子云密度在自由基分子中的分布情况等,并且在研究过程中不改变或不破坏自由基本身。从顺磁共振的超精细分裂还可以获得原子核处或其附件的电子自旋密度及顺磁离子配位络合物的共价键信息。 2. 仪器结构和信号 图2是电子顺磁共振系统的基本结构。其中微波源可以是固态的或电子调速管。商业的 仪器如Bruker 的EPR 系统通常将微波源,隔 离器,衰减器,探测器以及锁相放大器这些信 号产生和测量部件集成一个盒子里称为微波 图 2 电子顺磁共振谱仪基本组成的图示。

南昌航空大学课程论文 课程名称无损检测新技术 题目核磁共振成像检测技术 作者刘海朝 学号 10081213 所属学院测试与光电工程学院 写作时间 2013年12月

目录 一、核磁共振成像原理 ·····························错误!未定义书签。 二、核磁共振国内外研究现状 (3) 三、核磁共振设备组成及运用 (7) 四、核磁共振的未来发展趋势 (9) 五、参考文献··············································错误!未定义书签。

核磁共振检测技术 《一》、核磁共振原理 核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,简称NMRI),又称自旋成像(spin imaging),也称磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,简称MRI),台湾又称磁振造影,是利用核磁共振(nuclear magnetic resonnance,简称NMR)原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。 将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊断工具。快速变化的梯度磁场的应用,大大加快了核磁共振成像的速度,使该技术在临床诊断、科学研究的应用成为现实,极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。 物理原理 核磁共振成像是随着计算机技术、电子电路技术、超导体技术的发展而迅速发展起来的一种生物磁学核自旋成像技术。它是利用磁场与射频脉冲使人体组织内进动的氢核(即H+)发生章动产生射频信号,经计算机处理而成像的。原子核在进动中,吸收与原子核进动频率相同的射频脉冲,即外加交变磁场的频率等于拉莫频率,原子核就发生共振吸收,去掉射频脉冲之后,原子核磁矩又把所吸收的能量中的一部分以电磁波的形式发射出来,称为共振发射。共振吸收和共振发射的过程叫做“核磁共振”。核磁共振成像的“核”指的是氢原子核,因为人体的约70%是由水组成的,MRI即依赖水中氢原子。当把物体放置在磁场中,用适当的电磁波照射它,使之共振,然后分析它释放的电磁波,就可以得知构成这一物体的原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的精确立体图像。通过一个磁共振成像扫描人类大脑获得的一个连续切片的动画,由头顶开始,一直到基部。 核磁共振成像是随着电脑技术、电子电路技术、超导体技术的发展而迅速发展起来的一种生物磁学核自旋成像技术。医生考虑到患者对“核”的恐惧心理,故常将这门技术称为磁共振成像。它是利用磁场与射频脉冲使人体组织内进动的氢核(即H+)发生章动产生射频信号,经电脑处理而成像的。

核磁共振波谱分析 1.基本原理 核磁共振是在电磁波的作用下,原子核在外磁场中的磁能级之间的共振跃迁现象。因此,要产生核磁共振,首先原子核必须具有磁性。自旋量子数I=0的原子核没有磁性,自旋量子数I≠0的原子核具有磁性。 I=1/2:1H,13C,15N,19F,31P,77Se,113Cd,119Sn,195Pt. I=3/2:7Li,9Be,11B,23Na,33S,35Cl,37Cl,39K,63Cu,79Br 此外还有I=5/2,7/2,9/2,1,2,3等。 I=1/2的原子核,电荷均匀分布在原子核表面,核磁共振的谱线窄,最适合核磁共振检测。1H,13C原子核是最为常见,其次是15N,19F,31P核。 除了原子核具有磁性外,要产生核磁共振,还必须外加一静磁场和一交变磁场。在磁场中,通电线圈产生磁距,与外磁场之间的相互作用使线圈受到力矩的作用而发生偏转。同样在磁场中,自旋核的赤道平面也受到力矩作用而发生偏转,其结果是核磁距围绕磁场方向转动,这就是拉莫尔进动。

其进动频率与外加磁场成正比,即:v=(?/2π)*H0。 V—进动频率; H0—外磁场强度; ?—旋磁比。 在相同的外磁场强度作用下,不同的原子核以不同的频率进动。如果在垂直于外磁场方向加一交变磁场H1,其频率v1等于原子核的进动频率v。此时,就产生共振吸收现象。即 使原子核在外磁场中的磁能级之间产生共振跃迁现象,也即核磁共振。 2.核磁共振波普在化学中的应用 2.1 基本原则 从核磁共振波谱得到的信息主要有化学位移、偶合常数、峰面积、弛豫时间等。 化学位移在有机化合物中,各种氢核周围的电子云密度不同(结构中不同位置)共振频率有差异,即引起共振吸收峰的位移,这种现象称为化学位移。化学位移的标准:相对标准TMS(四甲基硅烷)位移常数δ =0。与裸露的氢核相比,TMS的化学位移最大,但规定 TMS TMS=0,其他种类氢核的位移为负值,负号不加。采用此标准的原因:(1)12个氢处于完全相同的化学环境,只产生一个尖峰;(2)屏蔽强烈,位移最大;只在图谱中远离其他大多数待研究峰的高磁场区有一个尖峰;(3)易溶于有机溶剂,沸点低,易回收。影响因素:(1)诱导效应:吸电子,电子云降低,屏蔽下降,低场出现,图左侧;(2)共轭效应;(3)磁各相异性效应;(4)范得华效应;(5)氢键去屏蔽效应:电子云密度降低,产生去屏蔽作用,化学位移向低场;(6)溶剂效应。 弛豫过程:大量(而不是单个)原子核的运动规律。高能态原子核通过非辐射形式放出能量而回到低能态的过程叫弛豫过程。 屏蔽效应:核受周围不断运动着的电子影响,使氢核实际受到的外磁场作用减小, 这种对抗外磁场的作用为屏蔽效应,通过屏蔽效应可分析核周围情况。δ小,屏蔽强,σ大,共振需要的磁场强度大,在高场出现,图右侧;δ大,屏蔽弱,σ小,共振需要的磁场强度小,在低场出现,图左侧。 自选耦合和自旋裂分:分峰是由于分子内部邻近氢核自旋的相互干扰引起的,这种邻近氢核自旋之间的相互干扰作用称为自旋偶合,由自旋偶合引起的谱线增多现象称为自旋裂分。 n+1规律:当某基团上的氢有n个相邻氢时,它将裂分为n+1个峰。若这些相邻氢核处于不同的化学环境中,如一种环境为n个,另一种为n’个,则将裂分为(n+1)(n’+1)个峰。

核磁共振技术在医学领域的运用前景分析 发表时间:2018-05-29T17:24:00.410Z 来源:《健康世界》2018年6期作者:唐光荣 [导读] 本文简单介绍了核磁共振技术的基本原理以及其在化学、医学领域的不同运用情况,以及优势所在 唐光荣 文山州疾病预防控制中心云南文山 663099 本文简单介绍了核磁共振技术的基本原理以及其在化学、医学领域的不同运用情况,以及优势所在,并对这项技术在精神卫生领域的发展前景进行分析和预测。核磁共振波谱法是化学运用中重要的一种波谱学。目前,与核磁共振技术的研究已经获得了五次诺贝尔奖,可见核磁共振技术在科学研究工作中占有举足轻重的地位,从1993年制出第一台核磁共振谱仪以来,核磁共振技术获得了飞速的发展,运用领域得到广泛发展,在医学领域也通过这一技术进行对人体进行分析和诊断,帮助医生快速找到病灶,从而对症下药。 一、技术背景 二十世纪三十年代,伊西多·拉比发现在磁场中的原子核会沿磁场方向呈正向或反向有序平行排列,而施加无线电波之后,原子核的自旋方向发生翻转。这是人类关于原子核与磁场以及外加射频场相互作用的最早认识。由于这项研究,拉比于1944年获得了诺贝尔物理学奖。1946年,费利克斯·布洛赫和爱德华·珀塞尔发现,将具有奇数个核子(包括质子和中子)的原子核置于磁场中,再施加以特定频率的射频场,就会发生原子核吸收射频场能量的现象,这就是人们最初对核磁共振现象的认识。为此他们两人获得了1952年度诺贝尔物理学奖。 人们在发现核磁共振现象之后很快就产生了实际用途,化学家利用分子结构对氢原子周围磁场产生的影响,发展出了核磁共振谱,用于解析分子结构,随着时间的推移,核磁共振谱技术从最初的一维氢谱(1H NMR)发展到13C谱、二维核磁共振谱等高级谱图,核磁共振技术解析分子结构的能力也越来越强,进入1990年以后,发展出了依靠核磁共振信息确定蛋白质分子三级结构的技术,使得溶液相蛋白质分子结构的精确测定成为可能。另一方面,医学家们发现水分子中的氢原子可以产生核磁共振现象,利用这一现象可以获取人体内水分子分布的信息,从而精确绘制人体内部结构,在这一理论基础上,1969年纽约州立大学南部医学中心的达马迪安通过测核磁共振的弛豫时间成功地将小鼠的癌细胞与正常组织细胞区分开来,在达马迪安新技术的启发下纽约州立大学石溪分校的物理学家保罗·劳特伯于1973年开发出了基于核磁共振现象的成像技术(MRI),并且应用设备成功地绘制出了一个活体蛤蜊的内部结构图像。劳特伯尔之后,MRI技术日趋成熟,应用范围日益广泛,成为一项常规的医学检测手段,广泛应用于帕金森病、多发性硬化症等脑部疾病,脊椎病变以及癌症的诊断。 二、技术原理 核磁共振波谱法是化学运用中最重要的一种谱学。它是通过研究处于强磁场中的原子核对射频辐射的吸收进而获得有关化合物分子结构信息的办法。原子核由质子和中子组成,不同的核有不同的自旋量子数I,凡I值非零的原子核即具有自旋角动量P,由于原子核是带正电粒子,故自旋可导致核电荷作循环运动,产生一定的磁场,同时产生磁矩μ,则存在以下公式:μ=γ*P式中,γ成为磁旋比,是原子核的重要属性,每种核都有其特定值,该值越大,则其磁性越强,检测的灵敏度越高,信号越易被观察,在天然同位素中H核的γ最大,故其被作为首选研究对象。 MRI是一台巨大的圆筒状机器,主要有三大基本构件组成,即磁体部分、磁共振波谱仪部分、数据处理和图像重建部分,主磁体用以提供强大的静磁场,而且要求较大的空间范围(能容纳病人),保持高度均匀的磁场强度;磁共振波谱仪主要包括射频发射部分和一套磁共振信号的接收系统;在数据处理和图像重建部分中,磁共振信号首先通过变换器变为数字量,并存入暂存器。图像处理机按所需方法处理原始数据,获得磁共振的不同参数图像,并存入图像存储器能在受检者的周围制造一个强烈磁场区的环境,借由无线电波的脉冲撞击身体细胞中的氢原子核,改变身体内氢原子的排列,当氢原子再次进入适当的位置排列时,会发出无线电讯号,此讯号借由电脑的接收并加以分析及转换处理,可将身体构造及器官中的氢原子活动,转换成2D影像,因MRI运用了生化、物理特性来区分组织,获得的影像会比电脑断层更加详细。 三、目前在医学领域的运用 人体内含有丰富的水,不同的组织,水的含量也各不相同,如果能够探测到这些水的分布信息,就能够绘制出一幅比较完整的人体内部结构图像,核磁共振成像技术就是通过识别水分子中氢原子信号的分布来推测水分子在人体内的分布,进而探测人体内部结构的技术。核磁共振成像仪在垂直于主磁场方向会提供两个相互垂直的梯度磁场,这样在人体内磁场的分布就会随着空间位置的变化而变化,每一个位置都会有一个强度不同、方向不同的磁场,这样,位于人体不同部位的氢原子就会对不同的射频场信号产生反应,通过记录这一反应,并加以计算处理,可以获得水分子在空间中分布的信息,从而获得人体内部结构的图像。 MRI所获得的图像非常清晰精细,大大提高了医生的诊断效率,避免了创伤性探查诊断的手术。由于MRI不使用对人体有害的X射线和易引起过敏反应的造影剂,因此是相对安全环保的检查。MRI可对人体各部位多角度、多平面成像,其分辨力高,能更客观更具体地显示人体内的解剖组织及相邻关系,对病灶能更好地进行定位定性。由此指导更为精确的手术和放射治疗,尤其是早期肿瘤的诊断有很大的价值。医学领域中的第一台 MRI 设备是上世纪 80年代初研发出来后,到 2002 年,全世界使用的核磁共振成像仪共有两万多台,进行了约 6000万/人次的检查。同时,MRI 还可以替代部分血管造影检查,由于它不侵入人体,因而能减轻许多病人的痛苦,它图像反差好,密度层次分辨率高,对软组织尤其有用。由于MRI 装置是通过电子计算机来调节和控制三维的梯度场方向,不受机械方面的限制,这就完全自由地按医生需要随心所欲选择层面,获得任意层面的图像。由于它具有极大的灵巧性,能得到其它成像技术所不能接近或难以接近部位的图像,空间分辨率达1.0mm左右。 MRI的优点是可以直接作出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像;不需注射造影剂;无电离辐射,对机体没有不良影响;缺点是带有心脏起搏器的患者或有某些金属异物的部位不能作MRI的检查,另外价格相对昂贵。 四、未来发展前景 人脑是如何思维的,一直是个谜,而且是科学家们关注的重要课题。而利用 MRI 的脑功能成像技术则有助于我们在活体和整体水平

核磁共振成像仪 核磁共振成像仪概述核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技术。核磁共振成像仪就是因这项技术而产生的仪器。它是继CT后医学影像学的又一重大进步。自80年代应用以来,它以极快的速度得到发展。核磁共振是一种物理现象,作为 一种分析手段广泛应用于物理、化学、生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像技术发 展历史1930年代,物理学家伊西多•;拉比发现在磁场中的原子核会沿磁场方向呈正向或反向有序平行排列,而施加无线电波之后,原子核的自旋方向 发生翻转。这是人类关于原子核与磁场以及外加射频场相互作用的最早认识。 由于这项研究,拉比于1944年获得了诺贝尔物理学奖。1946年,美国哈佛大 学的珀塞尔和斯坦福大学的布洛赫发现,将具有奇数个核子(包括质子和中子) 的原子核置于磁场中,再施加以特定频率的射频场,就会发生原子核吸收射频 场能量的现象,这就是人们最初对核磁共振现象的认识。为此他们两人获得了1952年度诺贝尔物理学奖。人们在发现核磁共振现象之后很快就产生了实际用途,早期核磁共振主要用于对核结构和性质的研究,如测量核磁矩、电四极距、及核自旋等,化学家利用分子结构对氢原子周围磁场产生的影响,发展出了核 磁共振谱,用于解析分子结构,随着时间的推移,核磁共振谱技术不断发展, 从最初的一维氢谱发展到碳谱、二维核磁共振谱等高级谱图,核磁共振技术解 析分子结构的能力也越来越强,进入1990年代以后,人们甚至发展出了依靠核磁共振信息确定蛋白质分子三级结构的技术,使得溶液相蛋白质分子结构的精 确测定成为可能。后来核磁共振广泛应用于分子组成和结构分析,生物组织与 活体组织分析,病理分析、医疗诊断、产品无损监测等方面。20世纪70年代,脉冲傅里叶变换核磁共振仪出现了,它使13C谱的应用也日益增多。用核磁共 振法进行材料成分和结构分析有精度高、对样品限制少、不破坏样品等优点。 基本原理核磁共振现象来源于原子核的自旋角动量在外加磁场作用下的运动。 根据量子力学原理,原子核与电子一样,也具有自旋角动量,其自旋角动量的 具体数值由原子核的自旋量子数决定,实验结果显示,不同类型的原子核自旋 量子数也不同:质量数和质子数均为偶数的原子核,自旋量子数为0;质量数 为奇数的原子核,自旋量子数为半整数;质量数为偶数,质子数为奇数的原子核,自旋量子数为整数。迄今为止,只有自旋量子数等于1/2的原子核,其核

核磁共振波谱分析 1946年美国科学家布洛赫(Bloch)和珀塞尔(Purcell)两位物理学家分别发现在射频*(无线电波*0.1~100MHZ,106~109μm)的电磁波能与暴露在强磁场中的磁性原子核相互作用,引起磁性原子核在外磁场中发生磁能级的共振跃迁,从而产生吸收信号,他们把这种原子对射频辐射的吸收称为核磁共振(NMR)。NMR 和红外光谱,可见—紫外光谱相同之处是微观粒子吸收电磁波后在不同能级上跃迁。引起核磁共振的电磁波能量很低,不会引起振动或转动能级跃迁,更不会引起电子能级跃迁。.根据核磁共振图谱上吸收峰位置、强度和精细结构可以研究分子的结构。化学家们发现分子的环境会影响磁场中核的吸收,而且此效应与分子 结构密切相关。1950年应用于化学领域,发现CH 3CH 2 OH中三个基团H吸收不同。 从此核磁共振光谱作为一种对物质结构(特别是有机物结构)分析的确良非常有效的手段得到了迅速发展。1966年出现了高分辨核共振仪,七十年代发明了脉冲傅立叶变换核磁共振仪,以及后来的二维核磁共振光谱(2D-NMR),从测量1H 到13C、31P、15N,从常温的1~2.37到超导的5T以上,新技术和这些性能优异的新仪器都核磁共振应用范围大大扩展,从有机物结构分析到化学反应动力学,高分子化学到医学、药学、生物学等都有重要的应用价值。 §4-1核磁共振原理 一、原子核自旋现象 我们知道原子核是由带正电荷的原子和中子组成,它有自旋现象原子核大都围绕着某个轴作旋转运动,各种不同的原子核,自旋情况不同。原子核的自旋情况在量子力学上用自旋量子数I表示,有三种情况: ①I=0,这种原子核没有自旋现象,不产生共振吸收(质量数为偶数(M),电子数,原子数为偶数(z)为12G,16O,32S) ②I=1、2、3、…、n,有核自旋现象,但共振吸收复杂,不便于研究。 ③I=n/2(n=1、2、3、5、…)有自旋现象,n〉1时,情况复杂,n=1时,I=1/2,

核磁共振波谱法 一、填空题 1. NMR法中影响质子化学位移值的因素有:__________,___________,__________、,,。2。1H 的核磁矩是2。7927核磁子, 11B的核磁矩是2.6880核磁子, 核自旋量子数为3/2,在1.000T 磁场中,1H 的NMR吸收频率是________MHz, 11B的自旋能级分裂为_______个,吸收频率是________MHz (1核磁子=5.051×10—27J/T, h=6.626×10—34J·s) 3. 化合物C 6H 12 O,其红外光谱在1720cm—1附近有1个强吸收峰,1HNMR谱图上, 有两组单峰d a=0。9, d b=2。1,峰面积之比a:b =3:1, a为_______基团, b为_________基团,其结构式是__________________. 4.苯、乙烯、乙炔、甲醛,其1H化学位移值d最大的是_______最小的是_________,13C的d值最大的是_________最小的是____________。二、选择题 1。自旋核7Li、11B、75As,它们有相同的自旋量子数Ι=3/2,磁矩μ单位为核磁子,m Li=3。2560,mB=2.6880, mAs=1。4349 相同频率射频照射,所需的磁场强度H大小顺序为( ) (1) B Li〉B B>B As(2)BAs〉B B〉BLi(3) B B>B Li>BAs (4)B Li〉B As>B Li 2。在O —H 体系中,质子受氧核自旋-自旋偶合产生多少个峰? ( ) (1) 2(2) 1 (3) 4 (4) 3 3.下列化合物的1HNMR谱, 各组峰全是单峰的是( ) (1) CH 3—OOC-CH 2 CH 3 (2)(CH 3 ) 2 CH-O—CH(CH 3 ) 2 (3) CH 3-OOC—CH 2 -COO—CH 3 (4) CH 3 CH 2 -OOC-CH 2 CH 2 -COO—CH 2 C H 3 4。一种纯净的硝基甲苯的NMR图谱中出现了3组峰, 其中一个是单峰,一

核磁共振波谱法 一、概述 早在1924年Pauli就预见某些原子核具有自旋和磁矩的性质,它们在磁场中可以发生能级的分裂。1946年美国科学家布洛赫(Bloch,斯坦福大学)和珀塞尔(Purcell,哈佛大学)分别发现在射频区(频率0.1~100MHz,波长1~1000m)的电磁波能与暴露在强磁场中的磁性原子核(或称磁性核或自旋核)相互作用,引起磁性原子核在外磁场中发生核自旋能级的共振跃迁,从而产生吸收信号,他们把这种原子对射频辐射的吸收称为核磁共振(nuclear magnetic resonance spectroscopy,NMR),他们也因此分享了1952年的诺贝尔物理奖。所产生的波谱,叫核磁共振(波)谱。通过研究核磁共振波谱获得相关信息的方法,称为核磁共振波谱法。 NMR和红外光谱、紫外—可见光谱相同之处是微观粒子吸收电磁波后发生能级上的跃迁,但引起核磁共振的电磁波能量很低,不会引起振动或转动能级跃迁,更不会引起电子能级跃迁。. 1949年,Kight第一次发现了化学环境对核磁共振信号的影响,并发现了信号与化合物结构有一定的关系。而1951年Arnold等人也发现了乙醇分子由三组峰组成,共振吸收频率随不同基团而异,揭开了核磁共振与化学结构的关系。 1953年出现了世界上第一台商品化的核磁共振波谱仪。1956年,曾在Block实验室工作的Varian制造出第一台高分辩率的仪器,从此,核磁共振波谱法成了化学家研究化合物的有力工具,并逐步扩大其应用领域。七十年代以后,由于科学技术的发展,科学仪器的精密化、自动化,核磁共振波谱法得到迅速发展,在许多领域中已得到广泛应用,特别在有机化学、生物化学领域中的研究和应用发挥着巨大的作用。八十年代以来,又不断出现新仪器,如高强磁场的超导核磁共振波谱仪,脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪,大大提高灵敏度和分辨率,使灵敏度小的原子核能被测定;计算机技术的应用和多脉冲激发方法的采用,产生二维谱,对判断化合物的空间结构起重大作用。瑞士科学家恩斯特R.R.Ernst教授因对二维谱的贡献而获得1991年的Nobel化学奖(对核磁共振光谱高分辩方法发展作出重大贡献)。。瑞士科学家库尔特·维特里希因

核磁共振 300兆赫(針對氫核)的磁振頻譜儀 核磁共振(NMR,Nuclear Magnetic Resonance)是基於原子尺度的量子磁物理性質。具有奇數質子或中子的核子,具有內在的性質:核自旋,自旋角動量。核自旋產生磁矩。NMR觀測原子的方法,是將樣品置於外加強大的磁場下,現代的儀器通常採用低溫超導磁鐵。核自旋本身的磁場,在外加磁場下重新排列,大多數核自旋會處於低能態。我們額外施加電磁場來干涉低能態的核自旋轉向高能態,再回到平衡態便會釋放出射頻,這就是NMR訊號。利用這樣的過程,我們可以進行分子科學的研究,如分子結構,動態等。 核磁共振技术的历史 1930年代,伊西多·拉比(Isidor Rabi)发现在磁场中的原子核会沿磁场方向呈正向或反向有序平行排列,而施加无线电波之后,原子核的自旋方向发生翻转。这是人类关于原子核与磁场以及外加射频场相互作用的最早认识。由于这项研究,拉比于1944年获得了诺贝尔物理学奖。1946年,費利克斯·布洛赫(Felix Bloch)和愛德華·米爾斯·珀塞耳(Edward Mills Purcell)发现,將具有奇数个核子(包括质子和中子)的原子核置於磁场中,再施加以特定频率的射频场,就会发生原子核吸收射频场能量的现象,这就是人们最初对核磁共振现象的认识。为此他们两人获得了1952年度诺贝尔物理学奖。 人们在发现核磁共振现象之后很快就产生了实际用途,化学家利用分子结构对氢原子周围磁场产生的影响,发展出了核磁共振谱,用于解析分子结构,随着时间的推移,核磁共振谱技术从最初的一维氢谱发展到13C谱、二维核磁共振谱等高级谱图,核磁共振技术解析分子结构的能力也越来越强,进入1990年代以后,发展出了依靠核磁共振信息确定蛋白质分子三级结构的技术,使得溶液相蛋白质分子结构的精确测定成为可能。 另一方面,医学家们发现水分子中的氢原子可以产生核磁共振现象,利用这一现象可以获取人体内水分子分布的信息,从而精确绘制人体内部结构,在这一理论基础上1969年,纽约州立大学南部医学中心的达马迪安通过测核磁共振的弛豫时间成功的将小鼠的癌细胞与正常组织细胞区分开来,在达马迪安新技术的启发下纽约州立大学石溪分校的物理学家保罗·劳特伯尔于1973年开发出了基于核磁共振现象的成像技术(MRI),并且应用他的设备

第十四章核磁共振波谱法 - 经典习题1.试对照结构指出图14-1上各个峰的归属。 解:δ1.2 三重峰 3H-CH2-CH3 δ2.0 单峰 3H-CO-CH3 δ4.0 四重峰 2H-O-CH2-CH3 δ6.8~7.6 4H-C6H4- δ9.8 单峰 1H-NH- 图14-1 例题1的1H-NMR谱 2.由下述1H-NMR图谱,进行波谱解析,给出未知物的分子结构及自旋系统。(1)已知化合物的分子式为C4H10O,1H-NMR谱如图14-2所示。

图14-2 C4H10O的 1H-NMR谱 解:u=(2+2×4-10)/2=0 δ1.13 三重峰 6H -CH2-CH3(2个) δ3.38 四重峰 4H -O-CH2-CH3(2个) 可能结构式为:CH3-CH2-O-CH2-CH3 自旋系统:2个A2X3 (2)已知化合物的分子式为C9H12,1H-NMR谱如图14-3所示。 图14-3 C9H12的1H-NMR谱 解:u=(2+2×9-12)/2=4 δ1.22 二重峰 3H -CH-CH3 δ2.83 七重峰 1H -CH-(CH3)2 δ7.09 单峰 5H C6H5- 可能结构式为:

自旋系统:A6X,A5 (3)已知化合物的分子式为C10H10Br2O,1H-NMR谱如图14-4所示。 图14-4 C10H10Br2O的1H-NMR谱 解:u=(2+2×10-12)/2=5 δa 2.42 单峰 3H -CO-CH3 δb 4.88 双峰 1H

δc 5.33 双峰 1H δd 7.35 单峰 5H C6H5- 可能结构式为:

核磁共振波谱学简单介绍及其应用 学生姓名:蔡兴宇学号:20105052029 化学化工学院应用化学 指导老师:王海波职称:讲师 摘要:核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。通常人们所说的核磁共振指的是利用核磁共振现象获取分子结构、人体内部结构信息的技术。核磁共振是一种探索、研究物质微观结构和性质的高新技术。目前,核磁共振已在物理、化学、材料科学、生命科学和医学等领域中得到了广泛应用。 关键词:核磁共振;量子力学;参数;能级分裂;电磁波 Abstract:nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is a branch of spectroscopy, and its resonant frequency in the radio frequency band, the corresponding transition is nuclear spin on the nuclear zeeman energy level transition. People usually mean by nuclear magnetic resonance (NMR) is the use of nuclear magnetic resonance phenomenon of molecular structure, the structure of human body internal information technology. Nuclear magnetic resonance (NMR) is a kind of exploration, research material microstructure and properties of high and new technology. At present, nuclear magnetic resonance (NMR) has been in physics, chemistry, materials science, life science and medicine has been widely applied in areas such as. Key words:nuclear magnetic resonance (NMR); Quantum mechanics; Parameters; Energy level splitting; The electromagnetic wave 引言 从19世纪40年代中期,美国哈佛大学珀塞尔和斯坦福大学布洛赫等人发现核磁共振现象以来,核磁共振技术飞速发展。目前,核磁共振已广泛地应用到物理、化学、生物特别是医学等各个领域。它是研究核结构和准确测量磁场的重要方法之一。化学家利用核磁共振技术解析分子结构即核磁共振的波谱分析。医学