2020-2021学年第一学期期中联考

高一历史试卷

总分:100分考试时间:90分钟

第I卷选择题(共60分)

一、选择题(本大题共30小题每小题2分,共60分。每小题只有

一个选项符合题目要求)

1.《百家姓》是一部记录姓氏的童蒙读物。姓氏及其附着的文化内涵以一种血缘文化的特殊形式记录了中华民族的历史。寻根问祖,追根溯源是人的天性。你认为“寻根问祖”应追溯到( )

A.元谋人B.炎帝黄帝

C.尧舜禹D.三皇五帝

2.通过甲骨文我们可知关于晚商描述的三个范畴:核心的有商、殷地区,即商的中心区,其次为土,有东土、西土、南土、北土,是指商的附属政权。周边为方,或四方是指疆域之外非商政体。由此可知商朝实行的政治制度是( ) A.王权制B.内外服制

C.分封制D.宗法制

3.下列有关西周政治制度的表述,正确的是( )

A.分封制加强对地方的统治,有利于国家的统一

B.宗法制有利于维护统治集团内部的稳定和团结

C.井田制下,土地属于周王及各级贵族

D.王位世袭制开始取代禅让制,“家天下”局面形成

4.中国古代手工业曾长期领先于世界。以下文物能够代表商周时期手工业水平的是( )

5.公元前340年,生活在咸阳郊外的年轻富商李有为,想提高自己社会地位的途径是( )

①奋发读书,考取功名②弃商务农,努力耕织③上战场杀敌立军功④利用经商获利,大量购置田产

A.①②B.②③

C.②③④D.③④

6.战国时期,主张以法为工具管理国家、建立中央集权制度的思想流派是

A.儒家

B.道家

C.法家

D.墨家

7.春秋战国时期学派林立,学术观点异彩纷呈,然“天下一致而百虑,同归而殊途”。诸子百家关注的共同点是( )

A.人与自然的和谐B.关注社会现实

C.人与社会的和谐D.关注人的价值

8.《史记·秦始皇本纪》记载:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐。”秦为解决这一问题实行的制度是( ) A.皇帝制度B.三公九卿制度

C.郡县制度D.郡国并行制

9.汉字是中华文化的基因和重要载体。下列相关叙述,正确的是( ) A.商朝把文字刻在龟甲和兽骨上,中国从此有了文字

B.周朝时人们把汉字铸在青铜器上,中国从此有了文字可考的历史

C.秦始皇下令将小篆作为全国通用字体,有利于多民族国家的巩固

D.汉武帝时,纸质《史记》出版发行,开始用卷、册作为计数单位

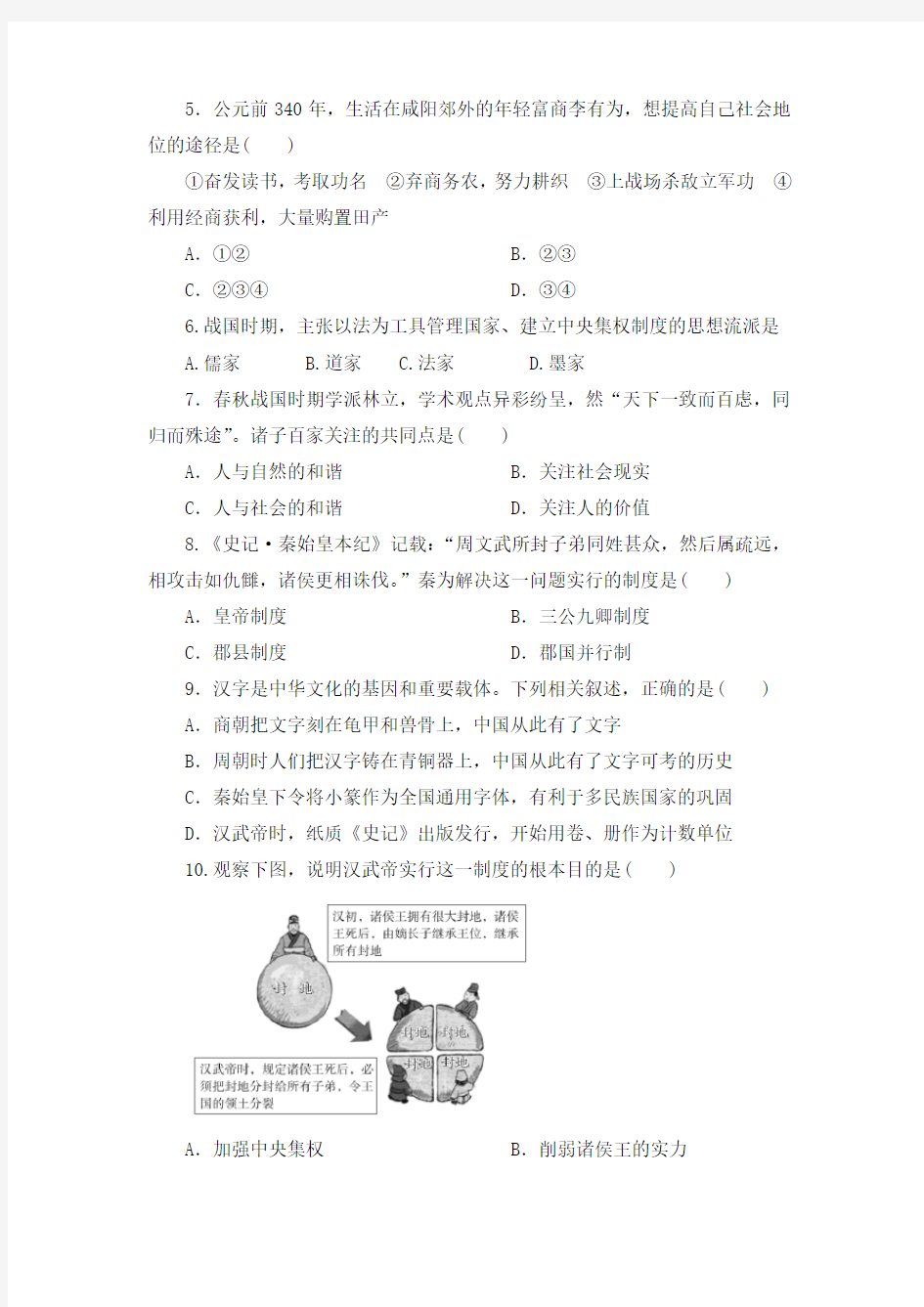

10.观察下图,说明汉武帝实行这一制度的根本目的是( )

A.加强中央集权B.削弱诸侯王的实力

C.加强君主专制D.厚待诸侯王的子孙

11.有史学家认为:“孔子的学说在生前并没有被普遍接受,更不用说贯彻了。公元前2世纪,孔子的学说被宣布为国家的官方教义或官方信仰。”这一改变的原因是( )

A.顺应了秦始皇集权的需要 B.汉高祖吸取秦亡的教训

C.董仲舒的新儒学适应国情 D.汉武帝开疆拓土的需要

12.中华民族五千年文明历史孕育了中华优秀传统文化,下列表述符合史实的是( )

①乐府诗是由西汉国家音乐机构采集民歌修改而成②《黄帝内经》是中国第一部药物学著作③汉武帝任命蔡伦改进造纸术,促进世界文化的传播④司马迁开创纪传通史体例,《史记》成为史书的典范

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

13.南北朝时期,实行租调制,其中调用丝、绢、棉、麻上缴;当时生产丝帛的地区遍及全国,丝帛还具有实物货币的功能。这反映了( ) A.均田制已在全国范围内实行

B.南北方丝织业水平趋向平衡

C.社会环境影响到了经济形态

D.农民赋役负担依然十分沉重

14.东晋南朝时期,北方先后出现一批割据政权。而南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步。这说明( )

A.经济重心已转移到南方

B.北人南迁带去了先进技术

C.北方经济发展落后南方

D.南北方民族交融逐步加深

15.南方汉人认为北方“自晋、宋以来,号洛阳为荒土”,到北魏后期却不得不承认“衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜,目所不识,口不能传”。材料旨在强调( )

A.鲜卑族被汉族同化B.南北经济趋于平衡

C.孝文帝改革的影响D.北方战乱社会动荡

16.阅读下表材料,可以比较出长城和大运河的共同点是( )

C.促进了南北交流D.有利于巩固统一

17.《贞观政要》记载:“国以民为本,人以食为命,……今省徭赋,不夺其时,使比屋之人,恣(任)其耕稼,此则富矣。”贞观时期,体现上述思想的措施是( )

A.减轻劳役,发展生产B.制定法律,减省刑罚

C.勤于政事,虚心纳谏D.整顿吏治,裁减冗员

18.隋唐时期,在首都长安之外,隋炀帝和唐高宗又经营作为南北交通枢纽的洛阳为东都。这一现象反映了( )

A.权力平衡的需要B.边患局势的变化

C.江南经济的发展D.城市人口的增加

19.唐代的长安城“胡化”严重,都城的生活融合了西域的风尚,服饰、饮食、娱乐等皆受到影响。其中,贞观年间“胡化”严重的主要原因是( ) A.唐朝政府设置了安西都护府

B.唐太宗采取开明的民族政策

C.唐朝政府在六部下设鸿胪寺

D.唐太宗提出“示存异方之教”

20.据史料记载,天宝十三载(754年),全国人口有5280多万,而到广德二年(764年),全国人口只有1690多万。导致这一时期人口锐减的主要原因是( )

A.修建大运河B.隋末农民起义

C.安史之乱D.黄巢起义

21.五代十国是个大混乱、大破坏时期。这一时期的分裂割据局面,实质上是( )

A.豪强地主势力发展的结果

B.统治阶级内部争权夺利的斗争

C.汉族政权和少数民族政权的并立

D.唐末藩镇割据的继续和扩大

22.“贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣。”与材料相关的制度是( )

A.“推恩令”B.郡县制

C.科举制D.分封制

23.韩愈于贞元二年赴长安应试,无门第资荫,三试不第。后经多方请托、行卷,声名鹊起,于贞元八年始中进士。应吏部试,又三次不中。贞元十一年,三次上书宰相,希望得到荐举。贞元十七年秋冬季,他才被吏部正式授予官职。材料可佐证在唐代( )

A.高级官员多进士科出身

B.科举考试考风极为不正

C.科举中重经世策论之才

D.门第观念依然比较浓厚

24.关于唐朝后期实行的两税法,以下说法正确的是( )

①一年分夏季和秋季两次纳税②每户按人口和资产缴纳户税③农民按田亩承担定额租庸④简化税收名目,扩大收税对象

A.①②③B.①②④

C.①③④D.②③④

25.魏晋时期,老庄思想盛行,贵族士流竞习老庄。晋殷仲堪说“三日不读《道德经》,便觉舌本间强”,这话在当时是有代表性的。由此推断出( ) A.“三教合归儒”现象出现

B.儒家思想遭到冲击

C.信仰多元化倾向严重

D.道家思想成为正统

26.时空观念是历史学习的基本素养。地图中包含丰富的历史信息,下图反映的史实是( )

A.鉴真东渡B.玄奘西游

C.文成公主入藏D.张骞出使西域

27.“王沔,字楚望,齐州人。……加任左谏议大夫、枢密副使。……改任户部侍郎、参知政事。”文中的王沔应该是( )

A.秦朝人B.汉朝人

C.唐朝人D.宋朝人

28.北宋造成“冗兵、冗官、冗费”的局面,从反面证明了( )

A.北宋加强中央集权在当时弊大于利

B.政治改革要有经济作保证

C.兵越多,战斗力越强

D.政治改革要重视精兵简政

29.下面是《中国历史纪年表》(部分)。其中,①②③④分别代表某个政权的名称。其中订立绍兴和议的是( )

A.①③B.①②

C.③④D.②④

30.从图一到图二,我国实行的地方行政管理制度的变化体现了( )

A.从分裂逐步走向统一B.皇权不断得到强化

C.中央集权得到了加强D.郡县制到行省制的演变

第Ⅱ卷(非选择题 40分)

二、非选择题(共3小题,31题10分,32题10分,33题20分,共40分)

31.阅读下列材料,回答问题。

材料一《吕氏春秋》指出:“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿迟也。”所谓“公作”,就是指奴隶在井田上的集体耕作,“分地”则是指封建制度下的租佃制。反映了没落的奴隶制与新发起来的封建制之间的鲜明对比。

——摘编自《中国古代史》

材料二食贱则农贫,钱重则商富,……食贵则田者利,田者利则事者众;食贵,籴(买入)食不利,而又加重征,则民不得无(不)去其商贾技巧而事地利也。

——《商君书·外内》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋时期耕作方式的变化,指出这种变化的原因。(4分)

(2)根据材料二,推断商鞅的思想主张,并简述其影响。(6分)

32.阅读下列材料,回答问题。

材料一自殷以前,天子、诸侯君臣之分未定也……诸侯之于天子,犹后世诸侯之于盟主,未有君臣之分也……逮克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩……由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君……盖天子、诸侯君臣之分始定于此。

——王国维《殷周制度论》材料二中国在历史上产生过九个统一全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性格,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带。……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

(1)根据材料一概括西周制度相比于以前的变化。结合所学知识分析这种变化的影响。(4分)

(2)根据材料二及所学知识,概括指出“第二帝国”与“第一帝国”相比在中央行政制度和选官制度方面发生的主要变化。并简要说明其进步性。(6分)

33.阅读材料,回答问题:

材料一

该壁画展现了三名唐朝官员(左)在接见外国使节的场景。这些使节可能来自拜占廷帝国、朝鲜和西伯利亚,他们在向唐朝的代表表达敬意。

材料二鉴真……应日本圣武天皇的约请东渡日本,经过六次努力,历尽艰险,“频经炎热”,双目失明,终于在754年(天宝十三年)携同弟子到达日本,时已年近七旬。鉴真把律宗传到日本,同时还把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术传授给他们。日本现存的唐招提寺,就是鉴真及其弟子创建的,它对日本建筑艺术有重要影响。该寺至今还收藏着鉴真和尚的坐像,这是唐代中日文化交流的重要纪念物。鉴真精通医学,尤精本草,他虽双目失明,但能以鼻嗅分辨各种药物,对日本医药学的发展作出了贡献。

——朱绍侯主编《中国古代史》材料三隋、唐是继西晋灭亡以后南北长期分裂又重新走向统一的两个王朝。经过隋的短暂统治,唐朝建立起更为稳固和广阔的统一国家。不管在政治、经济、文化哪一方面,唐朝都有突飞猛进的发展,致使中国出现了空前繁荣的景象。所以,唐王朝不仅在中国历史上占着极为重要的地位,而且在当时的世界上也占着非常重要的地位。在七世纪初至九世纪末的世界上,唐王朝是先进的、强大的、文化高度发展的国家。在整个人类历史的进程中,曾经发挥过先导作用、楷模作用以及东西方经济、文化交流的桥梁作用。

——牛致功《隋唐时期中国在世界上的地位》(1)材料一壁画属于哪一类别的史料?根据材料一图文内容,你能获取哪些关于对外交往方面的历史信息?(6分)

(2)根据材料二,概括鉴真东渡对日本的影响。(6分)

(3)根据材料三,结合所学知识,说明唐朝崇高国际地位形成的历史背景。(8分)

2020-2021学年高一期中考

历史参考答案与评分标准

一、选择题(每小题2分,共60分)

1-5BBBAC 6-10 CBCCA 11-15 CBCBC

16-20 DACBC 21-25 DCDBB 26-30 BDDDC

二、非选择题(共3小题,31题10分,32题10分,33题20分,共40分)

31 .(1)变化:由集体耕作的井田制到租佃制出现。(2分)

原因:铁器牛耕的使用和推广。(2分)

(3)主张:重农抑商。(2分)

影响:重农有利于农业发展,为富国强兵奠定基础;抑商不利于商业发展和经济繁荣。(4分)

32.(1)变化:天子由诸侯之长变为诸侯之君,君臣之名分确定。(2分)

影响:加强了周天子对地方的控制,巩固了周王室的统治;有利于统治集团内部的稳定和团结,维护了西周较长时间的强盛。(2分)

(2)变化:中央行政制度:由三公九卿制向三省六部制转变;选官制度:由察举制向科举制转变。(4分)

进步性:加强了君主专制和中央集权;有利于提高行政效率和选拔人才。(符合史实,言之成理即可)(2分)

33.(1)实物史料。信息:唐朝对外交流范围广;实行开放的对外交往政策。(6分)

(2)促进了佛教在日本的传播;促进了日本建筑、雕塑、绘画等艺术的发展;促进了日本医药学的发展;增进了日本对中国文化(唐文化)的了解和向往。(6分,任答3点即可)

(3)国家统一,疆域辽阔,社会稳定;经济繁荣,国力强盛;文化发达,领先世界;民族往来和对外交往活跃;政治经济制度的传承、创新和发展。(8分,任答4点即可)