硅酸

盐学报

· 726 ·2011年

水泥基复合材料在多尺度方面的研究进展

王彩辉,孙伟,蒋金洋,孙国文,乔运峰

(江苏省土木工程材料重点实验室;东南大学材料科学与工程学院,南京 211189)

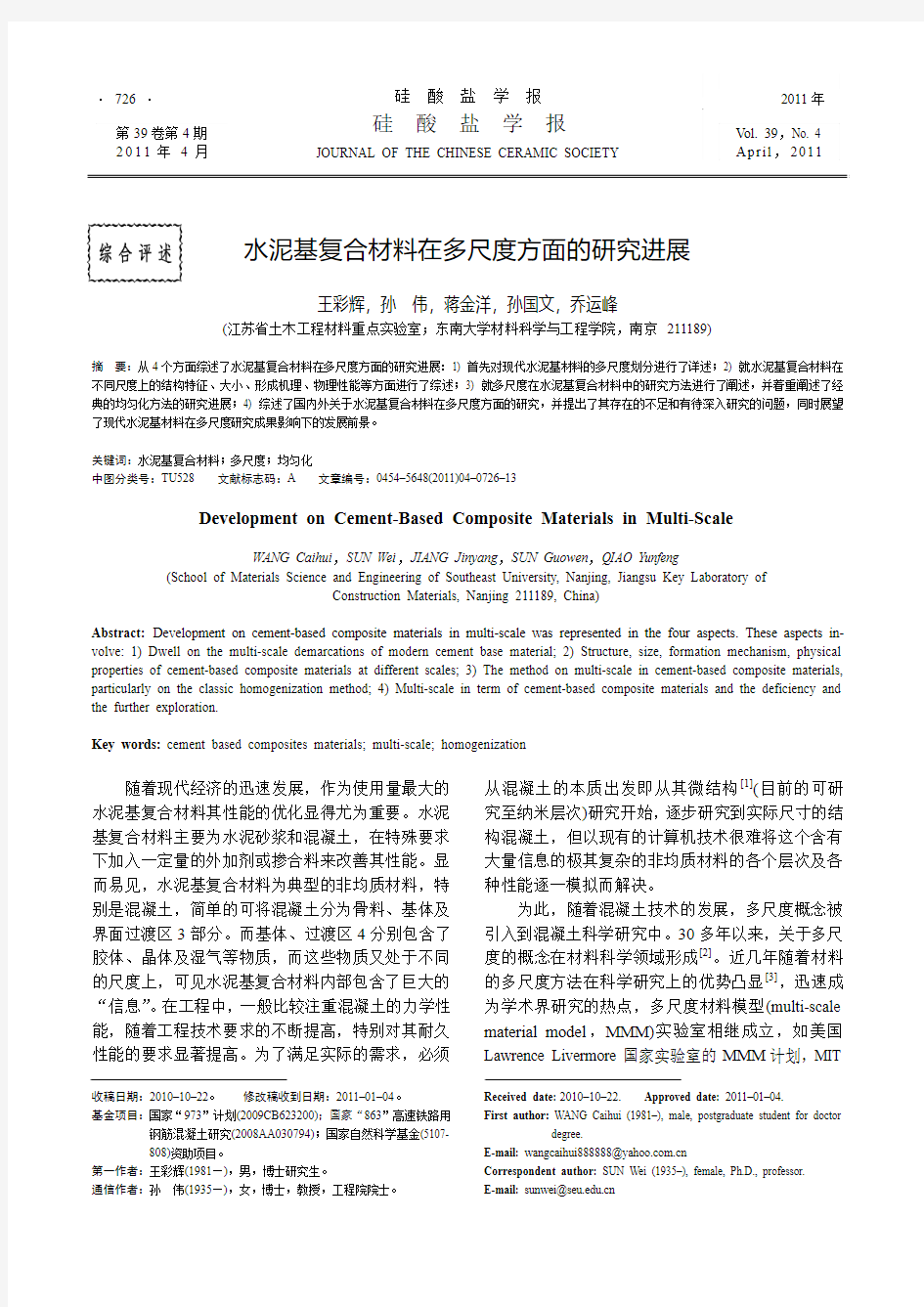

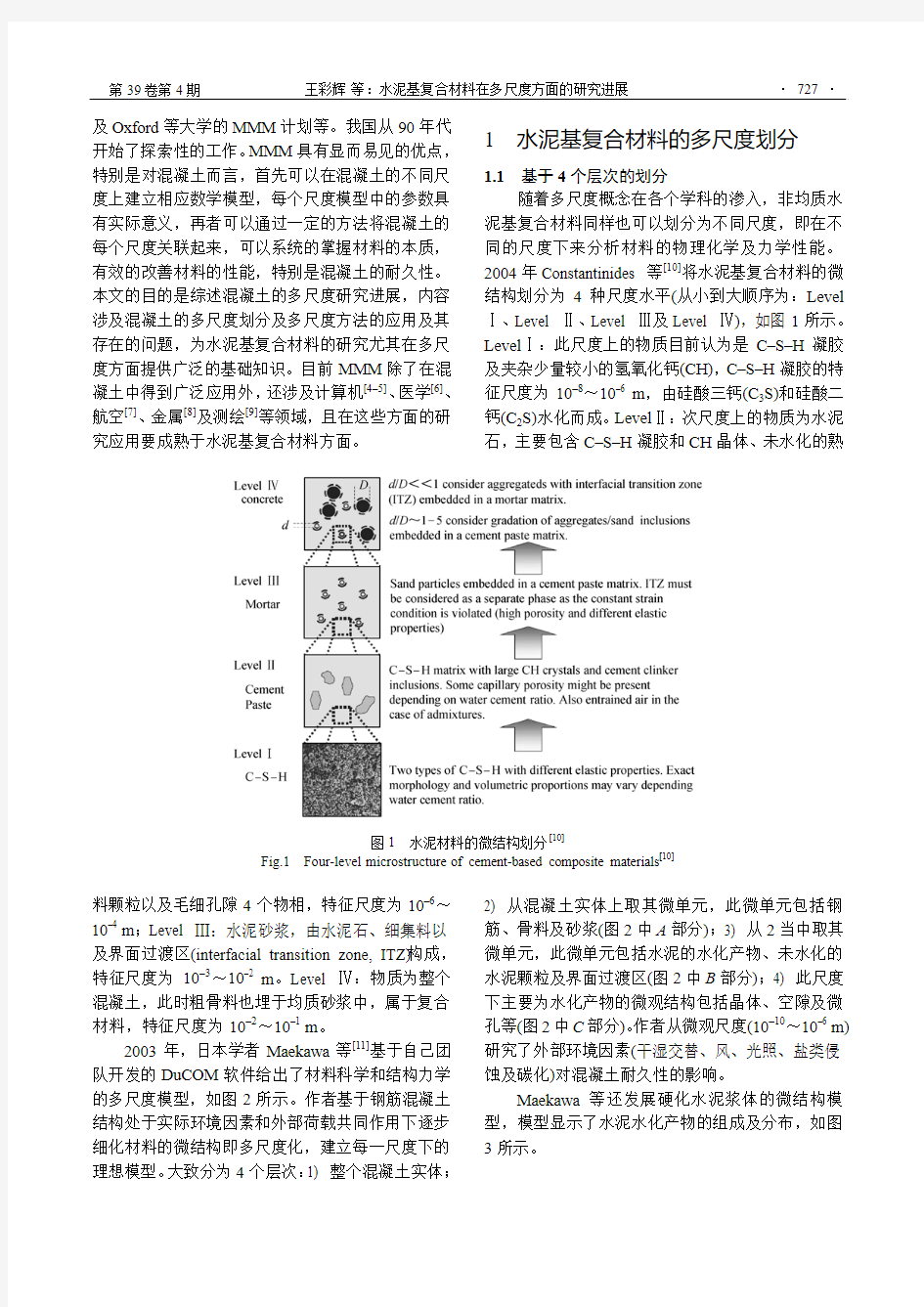

摘要:从4个方面综述了水泥基复合材料在多尺度方面的研究进展:1) 首先对现代水泥基材料的多尺度划分进行了详述;2) 就水泥基复合材料在不同尺度上的结构特征、大小、形成机理、物理性能等方面进行了综述;3) 就多尺度在水泥基复合材料中的研究方法进行了阐述,并着重阐述了经典的均匀化方法的研究进展;4) 综述了国内外关于水泥基复合材料在多尺度方面的研究,并提出了其存在的不足和有待深入研究的问题,同时展望了现代水泥基材料在多尺度研究成果影响下的发展前景。

关键词:水泥基复合材料;多尺度;均匀化

中图分类号:TU528 文献标志码:A 文章编号:0454–5648(2011)04–0726–13

Development on Cement-Based Composite Materials in Multi-Scale

WANG Caihui,SUN Wei,JIANG Jinyang,SUN Guowen,QIAO Yunfeng

(School of Materials Science and Engineering of Southeast University, Nanjing, Jiangsu Key Laboratory of

Construction Materials, Nanjing 211189, China)

Abstract: Development on cement-based composite materials in multi-scale was represented in the four aspects. These aspects in-volve: 1) Dwell on the multi-scale demarcations of modern cement base material; 2) Structure, size, formation mechanism, physical properties of cement-based composite materials at different scales; 3) The method on multi-scale in cement-based composite materials, particularly on the classic homogenization method; 4) Multi-scale in term of cement-based composite materials and the deficiency and the further exploration.

Key words: cement based composites materials; multi-scale; homogenization

随着现代经济的迅速发展,作为使用量最大的水泥基复合材料其性能的优化显得尤为重要。水泥基复合材料主要为水泥砂浆和混凝土,在特殊要求下加入一定量的外加剂或掺合料来改善其性能。显而易见,水泥基复合材料为典型的非均质材料,特别是混凝土,简单的可将混凝土分为骨料、基体及界面过渡区3部分。而基体、过渡区4分别包含了胶体、晶体及湿气等物质,而这些物质又处于不同的尺度上,可见水泥基复合材料内部包含了巨大的“信息”。在工程中,一般比较注重混凝土的力学性能,随着工程技术要求的不断提高,特别对其耐久性能的要求显著提高。为了满足实际的需求,必须从混凝土的本质出发即从其微结构[1](目前的可研究至纳米层次)研究开始,逐步研究到实际尺寸的结构混凝土,但以现有的计算机技术很难将这个含有大量信息的极其复杂的非均质材料的各个层次及各种性能逐一模拟而解决。

为此,随着混凝土技术的发展,多尺度概念被引入到混凝土科学研究中。30多年以来,关于多尺度的概念在材料科学领域形成[2]。近几年随着材料的多尺度方法在科学研究上的优势凸显[3],迅速成为学术界研究的热点,多尺度材料模型(multi-scale material model,MMM)实验室相继成立,如美国Lawrence Livermore国家实验室的MMM计划,MIT

收稿日期:2010–10–22。修改稿收到日期:2011–01–04。

基金项目:国家“973”计划(2009CB623200);国家“863”高速铁路用钢筋混凝土研究(2008AA030794);国家自然科学基金(5107-

808)资助项目。

第一作者:王彩辉(1981—),男,博士研究生。

通信作者:孙伟(1935—),女,博士,教授,工程院院士。Received date:2010–10–22. Approved date: 2011–01–04.

First author: WANG Caihui (1981–), male, postgraduate student for doctor degree.

E-mail: wangcaihui888888@https://www.doczj.com/doc/e5389642.html,

Correspondent author: SUN Wei (1935–), female, Ph.D., professor.

E-mail: sunwei@https://www.doczj.com/doc/e5389642.html,

第39卷第4期2011年4月

硅酸盐学报

JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY

Vol. 39,No. 4

April,2011

绿色低碳建筑材料应用现状及发展前景研究 近年来,国家推进绿色低碳建筑材料,对建筑材料的质量要求也是越来越高,以下是搜集整理的一篇探究绿色低碳建筑材料应用的,供大家阅读参考。 【摘要】在社会不断变化的今天,我国已经进入了可持续发展的阶段,倡导和推行绿色低碳建筑材料是目前时代发展的必然趋势。目前,国家每年得白血病的人数在不断地上升。如果在生活中,每个人都能做一个绿色环保的“低碳使者”,那么得病的人数会减少很多,绿色低碳建筑材料应用到人们的住房上,我们的社会环境会变得更加美好。从而减少了雾霾,沙尘等一系列的自然灾害。本文将要对于绿色低碳建筑材料应用现状及发展前景进行研究。 【关键词】绿色;低碳;建筑材料;应用现状 1. 绿色低碳建筑材料应用的必要性 1.1适应市场竞争力的需要 在市场经济竞争的条件下,某些建筑企业想要获得更突出的社会地位和更高的发展机遇。就要提高市场的竞争力,才能使在整个企业立足于社会。如今的建筑材料推进了低碳,环保,节能等各方面的功效,国家也成立了许多的建筑材料专业质量标准检测机构。目的是为了建设出更绿色,更环保的建筑。但是即便是这样,每个建筑行业还是会建设出不同质量的建筑,这就是企业的竞争力之一。有的企业在建筑的外观上吸引客户,以绿色作为建筑内部的主要色系,给客户造成了一种错觉感。实际上这种建筑并不具备低碳,环保的功能。所以要想在建设行业中取得长足的发展,就要在根本上处理建筑材料的绿色环保性。这样才能提高市场的竞争力,从而使得绿色低碳建筑材料能够得到更大的传播。 1.2适应方针的政策需要 近年来,国家推进绿色低碳建筑材料,对建筑材料的质量要求也是越来越高,一些不符合质量检测标准的建筑材料逐渐的远离了市场竞争,所以国家对于环境污染指数有着明确的分析,并做出了合理的改善政策。所以国家的政策对于建筑的质量指标有着良好的作用。国家也对建筑材料从生产流程,到使用环节上都进行了明确的监督,对于不合格的现象,要及时的制止。要推广和使用绿色低碳材料的意识,与国家及建筑行业倡导绿色环保,节能减排理念相符,容易通过检测获得生产经营成功。所以,对于建筑行业的政策方针有必要进行改善和加强。 1.3适应时代潮流的需要

Dislocation and Stacking Fault Name:Wu lingling(user023) Student number:016050910054 1 Calculations of Lattice constant and volume modulus Using molecular dynamics,we can simulate crystals in edge dislocation,screw dislocations and stacking fault, also we can calculate the dislocation strain energy and dislocations. Comparing the method of molecular dynamics calculation values and theoretical, we can analysis its error.Through this experiment, deepen para fault, fault, and the understanding of molecular dynamics simulation. For edge dislocation, strain for per unit length: 20ln 4(1)e e Gb R E r πn =? For a screw dislocation, strain for per unit length: 20ln 4s e Gb R E r π = Molecular dynamics is dislocation of strain energy method: ()/MD dislocated ref E E E L =? In actual crystal structure, the closed normal stacking sequence may be damaged and staggered, which named the stacking fault.Cambium mistake almost do not produce lattice distortion, but it undermines the integrity of the crystal and the normal cyclical, anomalous diffraction effect in the electronic, allowing the energy of the crystal increased, this part of the increased energy is called the stacking fault energy. The mathod using Molecular dynamics to calculation approach stacking fault: SFE = tot ref E E S γ? 2 Results and Analysis 2.1 helical dislocation -91512.1172811518-(-91519.9264975819)7.80921643s E ev =

广州大学 高等钢筋混凝土 结业论文 题目:绿色高性能混凝土研究与应用进展 学生:王康 学号:0 6 1 1 4 2 2 6 学院:土木工程学院 专业班级:防灾减灾工程及防护工程06 级

绿色高性能混凝土研究与应用进展 王康 摘要:在21世纪,人与自然必须和谐相处。为了实现可持续发展,我们必须发展绿色高性能混凝土,因为它是混凝土目前和未来的发展方向。介绍了绿色高性能混凝土的基本概念、优越性能、实现途径等。总结了绿色高性能混凝土在工程应用中的现状,分析了该领域存在的问题,总结了本领域的研究理念。 关键词:绿色高性能混凝土、生态环境; STUDY ON AND APPLICATION OF GREEN HIGH PERFORMANCE CONCRETE Wang kang Abstract: People must be harmonious to get along with the nature in the 21st century. In order to realize the sustainable development, we must develop Green High Performance Concrete because that it is the trend of concrete development at present and future. In this paper, the concept, the excellent performance and the way of realizing the GHPC were presented. The present statuses of the engineering application of GHPC were reviewed. The problems of GHPC were analyzed. The principles of research on the GHPC were summed up. Key words:Green High Performance Concrete、environment; 0混凝土的发展方向 中国自改革开放以来,国家建设日新月异,取得了举世瞩目的成就。但经济高速发展是一把双刃剑,我们为经济发展而欢呼的同时,也要看到它所带来的一系列问题。资源短缺与环境污染日益成为制约我国经济发展的瓶颈。水泥工业亦是如此:水泥生产过程中资源和能源消耗量大,对环境的污染严重。我国是世界水泥生产第一大国,每年排出CO2近4亿t、SO260万t、NOx100万t、粉尘2000万t左右,严重的破坏了生态环境。[1]进入21世纪以来,国家政府提出坚持科学发展观,构建和谐社会。为了实现水泥工业的可持续发展, 许多学者做了大量的科学研究: 为了实现城市垃圾的再次利用,有学者对生态混凝土进行了研究,并认为是以后混凝土的发展方向。冯乃谦教授指出生态水泥(Eco-cement)是以生态环境(Ecology)与水泥(Cement)的合成语而命名的,它是一种新型的波特兰水泥。这种水泥以城市垃圾烧却灰和下水道污泥为主要原料,经过处理、配料,并通过严格的生产管理而制成的工业制品,从而把生活垃圾和工业废弃物变成了一种有用的建设资源。再生利用是生态水泥的特征。[2] 为了更好的处理废弃混凝土,实现混凝土的循环利用。有学者提出了再生混凝土的概念:再生混凝土是将废弃混凝土经过清洗、破碎、分级和按一定比例相互配合后得到的“再生骨料”作为部分或全部骨料配制的混凝土。[3] 随着经济的发展,人们的环保意识逐渐增强。环境混凝土[4]、环保型混凝土[5]等概念先后出现。 吴中伟院士提出绿色高性能混凝土是混凝土(GHPC)的发展方向。[6]国外学者Aitcin 提出21世纪水泥工业应改名为水硬性胶凝材料工业,他预言21世纪的混凝土发展方向是绿色高性能混凝土。[7] 1绿色高性能混凝土的基本概念 世界环境组织提出广义“绿色”概念,其三大含义为:节约资源、能源;不破坏环境,

含能材料力学性能的多尺度模拟系统开发数值模拟是含能材料力学性能研究的重要手段。常用的模拟软件中,分子动力学模拟能够模拟含能材料分子水平相关性质,但由于计算资源的限制,只限于研究尺度小于纳米的微观体系;物质点法能在接近含能材料颗粒的细观尺度上模拟其性质,但该方法还处于起步阶段,应用并不成熟;而有限元方法可以接近工程的宏观尺度上对含能材料的性质进行研究,但有着不能考虑含能材料微观结构的缺点,直接应用效果不佳。近年来,多尺度模拟方法受到广泛关注,这种方法能将各尺度下的性质联系起来,但尚未有成熟的软件,急需开发使用方便的多尺度模拟软件。针对上述问题,设计并实现了基于分步式模拟的含能材料力学性能的多尺度模拟系统,逐级递推地计算含能材料的力学行为。 在系统的微观尺度计算模块,用分子动力学方法求解含能材料的各种性质,包括组分的状态方程和粘弹性的本构关系,这些性质作为参数输入到细观尺度的模拟计算;在系统的细观尺度计算模块,采用物质点法求解含能材料的力学性质,获得其状态方程式和力学性质的本构关系;在系统的宏观尺度计算模块,基于细观尺度的计算结果应用有限元方法计算宏观含能材料力学性能变化。本系统可为研究含能材料压制过程的力学行为提供一种有效的工具。由于微观尺度和宏观尺度的模拟有比较成熟的软件可用,论文重点研究了细观尺度计算模块。利用了模型近似方法,建立了含能材料细观模型;运用Java3D虚拟场景数据动态存储技术,实现了虚拟场景数据的动态存取,解决了模型建立过程中一个场景一旦建立就不能重复使用,只能在下一次建模时按照流程重复原先的创建步骤的问题;采用基于Vis It的模拟数据并行可视化技术,解决了单机环境下由于计算机资源限制,无法对结果进行高性能可视化显示的问题。 测试结果表明,系统能在1s之内做出响应,并不间断运行5×24小时,其响应能力和稳定性等方面均达到设计目标。该系统能够为含能材料压制工艺提供了理论依据,对优化和改进含能材料质量提供一种有效工具。

生态水泥的研究与发展 发表时间:2019-01-15T12:51:00.170Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:王仕卿[导读] 随着水泥建筑材料的发展,人们提出了“生态水泥”。本文主要解释了生态水泥的基本概念,介绍了生态水泥的相关发展情况,并简述了生态水泥的相关工艺流程和其对环境的影响。 王仕卿 河南大学迈阿密学院河南省开封市 475000 摘要:随着水泥建筑材料的发展,人们提出了“生态水泥”。本文主要解释了生态水泥的基本概念,介绍了生态水泥的相关发展情况,并简述了生态水泥的相关工艺流程和其对环境的影响。 关键词:水泥;生态环境材料;废弃资源利用 0.引言 随着我国经济的不断发展,大量工厂的生产,人们对自然资源的不断开采以及人们生活水平质量的不断提高,使得我国的固体废气垃圾越来越多,目前我国对于固体垃圾处理一般为焚烧或者集中填埋,对环境破坏较大且相应的处理费用较高。而我国的基础建设的巨大发展需要大量的水泥,我国在2013年的水泥产量已经达到世界总水泥产量的一半以上,将可用的固体废弃物用于水泥生产中既可以减少固体垃圾处理压力,又可以减少水泥生产中的相关污染物的排放。 1. 生态水泥的基本概念 生态水泥一般是利用垃圾焚烧后的垃圾灰;尾矿废渣和一些污泥作为主要原料,添加一些天然材料后混合而成的,由于我国现阶段对水泥的大量需求使得经过处理后的生态水泥能够消费大量的工业固体废料,降低其对环境的污染,改善人民的生活环境,实现固体垃圾的可回收再利用。生态水泥的种类分为两类,有普通生态水泥和快硬生态水泥。 2.生态水泥的相关发展 早期欧美在水泥生产中利用工业废料作为燃料来实现废弃物在水泥生产中的应用,加拿大的一个水泥厂在20世纪70年代第一次将工业生产废料作为燃烧料用于水泥的生产中[1],并证明了将工业废弃物作为替代燃料的可行性,接着诸多美国水泥生产商也对此方法做了大量的论证实验。瑞典的Nordic公司已在水泥厂采用了废橡胶等废弃物作为二次燃料,替代部利用废弃物作为水泥窑的二次燃料可节约不可再生燃料,减少了废弃物的处置费用,同时也给水泥厂节约了部分费用[2]。而日本则是从上世纪70年代开始研究和发展利用各类工业废弃物来替代水泥生产原材料。在2001年日本的一家公司建成了世界第一家将城市垃圾灰和石灰石作为水泥生产原料的“生态水泥厂”[1],2003年,澳大利亚的John Harrison开发并研制了以工业废料、粉煤灰和普通水泥以及氧化镁作为原料的能够吸收Co2的生态水泥。爱丁堡的皮特?特林布研究了一种新型的由沙子、尿液和细菌组成的生态水泥[2]。目前生态水泥生产及相关研究在朝着利用生活及工业生产中的固体废弃物和污泥作为水泥填料来生产生态水泥,而我国的水泥生产也利用了我国大部分的粉煤灰、矿渣等工业废弃物,对我国的废弃资源利用做了极大的贡献。但是固体废弃物常常伴随有大量的重金属物质,因此对固体废弃物中的重金属需要采取一定回收工艺重新回收[3]。 3.生态水泥的相关性能 普通生态水泥与快硬生态水泥的凝结时间相差较大,传统的生态水泥初凝时间大致在135分钟左右,而快硬型的生态水泥则比其缩短了约15倍的时间,同时快硬型的生态水泥的终凝时间比普通生态水泥缩短了近14倍,其比普通硅酸盐水泥则缩短了有16倍的时间,因此快硬性的生态水泥在一些紧急抢修的工程方面有着巨大的优势。而强度方面,普通生态水泥和快硬型的生态水泥与普通硅酸盐水泥在28d情况下相比,可以达到达到硅酸盐水泥强度的90%左右,可见虽然添加了一些固体废渣,但是水泥的强度却并没有显著下降。同时加入一些处理后的矿渣可以提高水泥的抗侵蚀和抗渗能力[4],同时还可以降低水化时放出的热量。许多生态水泥中都掺有城市废气垃圾灰,而这些掺杂的固体颗粒中灰含有氧化钙以及含氯化合物,这二者都对生态水泥的抗弯强度和硬度具有一定的影响。张徽斌[4]对这两种化学成分含量对生态水泥硬度和抗弯强度的影响做了研究,发现当氧化钙质量为氯的质量的1.5倍时,对水泥的硬度和抗弯强度影响最小。 4.结语 随着我国环保意识和加强环保力度的不断加强,生态水泥的发展应该还会有很大的发展空间,但是在生产生态水泥时也不避免的会产生一定的废弃物,如何对这些废弃物加以控制和减少产生国内还缺乏相应的研究,同时我国对于新兴胶凝材料缺乏大规模应用,加大新兴胶凝材料在实际建设中的应用还有较广的发展前景。 参考文献 [1]Jerry Forgey.Reusing Waste Materials.WORLD CEMENT,2000,(5):18~21 [2]BennaT姐na.W驰teNotw吼tNot.WORLDCEMENT。2000,(11):3~5 [3]李湘洲.国外生态水泥工业发展的若干动向[J].中国建材,2002(6): 35-36. [4]法磊.由沙子、细菌和尿液制成的生态水泥[J].绿色环保建材,2014(4): 74-76. [5]冯乃谦,邢锋.生态水泥及应用[J].混凝土与水泥制品,2000(6):18-21. [6]翁端,冉锐,王蕾.环境材料学[M].清华大学出版社,2011. [7]张徽斌.绿色环保生态水泥的制备及其硬度、抗弯强度的研究[J].科技风,2018(20).

可持续发展定量评价方法是当前可持续发展研究的前沿和热点.众多学者先后提出了一些富有价值的评价方法和指标体系.这些指标定量表示人类对自然资源的利用程度,使人类了解自身的生存和发展对自然的胁迫状况,从而减少对自然的负面影响.自1987年《我们共同的未来》发表以来,可持续发展作为一种全新的发展观和发展模式,已经逐步从理论走向实践[1,2]. 20世纪90年代,由加拿大著名生态经学家威廉·里斯(WilliamE.Rees)教授和他的学生Weckernagel[3]提出的生态足迹模型,是一种定量可持续性测量方法,从一个崭新的视角考察人类及其发展与生态环境之间的关系.传统的经济学模型对生态系统的保护和可持续性评价仍集中于可以在市场上交换的物品和服务的货币价值上,忽视了生态系统的功能和结构,未能对生态可持续的必要性做出合理的解释.生态足迹分析方法,将一个国家或地区的资源、能源消费同自己所拥有的生态承载能力进行比较,来衡量一个国家或地区可持续发展状况.用土地面积这一度量单位很有直观性,这对于唤醒公众的可持续发展意识,促进全民可持续发展模式的形成、指导区域可持续发展战略的实施将起到非常重要的作用. 经过多年的研究和发展,生态足迹方法和模型已被广泛应用于不同时空区域尺度的可持续发展测度[4-6].本文从从国内外已有的应用研究方面,综述了近年来国内外生态足迹研究的最新概况,展望生态足迹今后的研究方向. 1生态足迹简介 生态足迹分析法是由加拿大生态经济学家威廉·里斯(William)及其学生瓦克纳戈尔(Wackernagel)于20世纪90年代初提出的一种度量可持续发展程度的方法,它是一组基于土地面积的度量指标[7],可以把它形象地理解为“一只负载着人类和人类所创造的城市、工厂……的巨脚在地球上留下的脚印”. 1996年以后,William和Wackernagel又从不同侧面对其进行了解释:“一个国家范围内给定人口的消费负荷”、“能够持续地提供资源或消纳废物的、具有生物生产力的地域空间”(Winiom,1997)、“用生产性土地面积来度量一个给定人口或经济规模的资源消费和废物吸收水平的账户工具”(李利锋,2000).总之,生态足迹这一形象化概念既反映了人类对自然环境的影响,也包含了可持续性机制.这就是说,当地球所能提供的土地面积容不下这只巨脚时,其上的城市、工厂就会失去平衡;如果巨脚始终得不到一块允许其发展的立足之地,那么它所承载的人类文明将最终坠落、崩毁[8].生态足迹的定义为:“任何已知人口(一个国家、一个城市或某个个人)的生态足迹是生产这些人口所消费的所有资源和吸纳这些人口所产生的所有废弃物所需要的生态生产性土地的总面积”.它既代表既定技术条件和消费水平下特定人口对环境的影响规模,又代表特定人口持续生存下去而对环境提出的需求[9]. 2国内外研究现状 2.1国外研究现状 自WilliamE.Rees(1992年)提出生态足迹概念以来,国际上有关生态足迹概念、模型及其方法的研究陆续展开.目前,己有近20个国家利用生态足迹方法计算各类承载力问题.自2000年起,世界两大非政府机构—— —RP(RedefiningProgress)和WWF(WorldWideFundforNature)分别每两年和每年公布一次世界各国的生态足迹研究成果.下面对国际上己经展开的生态足迹空间尺度应用研究进行简要介绍.对空间尺度所开展的应用研究主要从以下5个空间尺度开展:全球尺度的研究、地区尺度的研究、国家尺度的研究、区域和城市尺度研究、个人水平上. 2.1.1全球尺度的研究 以Wackernagel(1999)为代表的“加拿大生态足迹小组”率先应用生态足迹分析方法,在《国家生态足迹》中计算了1997年的全球生态足迹.结果表明,就全球范围而言,人类的生态足迹已经超过了全球生态承载力的30%[10].随后又 生态足迹应用研究进展 晓兰,王丹丹 (赤峰学院资源与环境科学学院,内蒙古赤峰024000) 摘要:生态足迹模型自1992年被提出以来,引起了众多学者的关注.本文从从国内外已有的应用研究方面,综述了近年来国内外生态足迹研究的最新概况,展望生态足迹今后的研究方向. 关键词:可持续发展;生态足迹;应用研究;进展 中图分类号:X835文献标识码:A文章编号:1673-260X(2013)01-0020-07 20 --

热能系海外学者短期课程 《界面传递现象的多尺度模拟》 课程名称:界面传递现象的多尺度模拟 (Multiscale Modeling of Interfacial Transport Phenomena) 学时:16学时,1学分 时间:2015年9月6日至9月11日(夏季学期第四周) 9月6日(周日):18:30-20:55 讲课 9月7日(周一):18:30-20:55 讲课 9月8日(周二):18:30-20:55 讲课 9月9日(周三):9:00-11:35 讲课 9月10日(周四):9:00-11:35 讲课 9月 11日(周五): 9:00-10:30 讨论 地点:6A101 授课教师:孙颖副教授 (美国Drexel大学机械工程与力学系) 考核方式:考查 授课对象:研究生、高年级本科生 授课语言:英语 课程简介:介绍界面传递现象中多尺度模拟方法的基本原理、发展方向、优点和局限性以及应用实例。致力于扩宽学生多尺度模拟的视野和培养学生解决移动界面复杂问题的能力。内容涉及用分子动力学、格子玻尔兹曼方法、相场和水平集方法来共同解决移动界面问题和界面微观传递现象,应用范围涉及传热、传质、多相流、气液和固液相变、纳米材料、电化学、新能源等方面。课程主要面向热能系、航院、建筑学院、汽车系、核研院、工物系等的研究生、高年级本科生。 教师简介:Dr. Ying Sun is an Associate Professor in Mechanical Engineering & Mechanics at Drexel University. She obtained her B.Eng. degree from Thermal Engineering at Tsinghua University, and M.S. and Ph.D. degrees both from University of Iowa. Dr. Sun was a recipient of the NSF CAREER Award, a visiting professor at French CNRS, a visiting scholar at RWTH-Aachen, and an Air Force Summer Faculty Fellow. Her research interests include multiphase flows and heat/mass transport, multiscale modeling of transport phenomena in energy systems, wetting and interfacial phenomena, and scalable nanomanufacturing. Dr. Sun has authored and co-authored over 50 peer-reviewed papers and delivered over 60 invited seminars and conference presentations. Her lab is funded by the US National Science Foundation, Department of Energy, Advanced Research Projects Agency-Energy, Air Force Office of Research, Electric Power Research Institute, Ben Franklin Technology Partners, Petroleum Research Fund, and industry.

浅谈水泥基混凝土复合材料 姓名:陈聪学号:S11085213015 专业:建筑与土木工程44班 摘要: 随着社会快速发展,单一的水泥材料已经不能满足人们日常工程需求,高性能水泥基复合材料既是在近代科技成就的基础上发展起来的,又将在高新技术工程领域中开发应用。本文结合相关论文资料[1]对近年来出现的几种高性能水泥基复合材料进行了初步阐述。 关键词: 高性能水泥基功能复合材料发展状况困惑展望 Abstract:With the development of society, single cement material already can't satisfy people's daily engineering requirements, high performance cement-based composite materials is developed on the basis of modern scientific and technological achievements, and in the development of new and high technology in the field of engineering application. Based on the related papers [1] to the trend in recent years several high performance cement-based composite material has carried on the preliminary in this paper. Keywords:High performance cement-based functional composites; status of development ; Perplexity; Prospect; 第一章前言 论文[1]介绍了国内外水泥基功能复合材料的研究进展及应用,重点对几种重要的水泥基功能复合材料,如导电、压电、介电、磁性、屏蔽等材料的组成、特性、工艺及发展状况进行了综述。 通过查询相关资料[4],对水泥基功能复合材料有了初步的了解,功能材料是指通过光、电、磁、力、热、化学、生物化学等作用后,具有特定功能(导电性、压电性、热电性、磁性和防辐射性)的新材料[1]。随着科学技术的迅速发展,功能单一的传统水泥材料,已不能适应日新月异的多功能工程需要,现代建筑对水泥基复合材料提出了新的挑战,不仅要求水泥基复合材料要有高强度,而且还应具有声、光、电、磁、热等功能,以适应多功能和智能

纤维增强型水泥基复合材料 一、纤维增强型水泥基复合材料的概述 纤维增强型水泥基复合材料是以水泥与水发生水化、硬化后形成的硬化水泥浆体作为基体,以不连续的短纤维或连续的长纤维作增强材料组合而成的一种复合材料。 普通混凝土是脆性材料,在受荷载之前内部已有大量微观裂缝,在不断增加的外力作用下,这些微裂缝会逐渐扩展,并最终形成宏观裂缝,导致材料破坏。 加入适量的纤维之后,纤维对微裂缝的扩展起阻止和抑制作用,因而使复合材料的抗拉与抗折强度以及断裂能较未增强的水泥基体有明显的提高。 二、纤维增强型水泥基复合材料的力学性能 在纤维增强水泥基复合材料中,纤维的主要作用在于阻止微裂缝的扩展,具体表现在提高复合材料的抗拉、抗裂、抗渗及抗冲击、抗冻性等。 ? 2.1 抗拉强度 ?在水泥基复合材料受力过程中纤维与基体共同受力变形,纤维的牵连作用使基体裂而不断并能进一步承受载荷,可使水泥基材料的抗拉强度得到充分保证;当所用纤维的力学性能、几何尺寸与掺量等合适时,可使复合材料的抗拉强度有明显的提高。 ? ? 2.2 抗裂性

在水泥基复合材料新拌的初期,增强纤维就能构成一种网状承托体系,产生有效的二级加强效果,从而有效的减少材料的内分层和毛细腔的产生; 在硬化过程中,当基体内出现第一条隐微裂缝并进一步发展时,如果纤维的拉出抵抗力大于出现第一条裂缝时的荷载,则纤维能承受更大的荷载,纤维的存在就阻止了隐微裂缝发展成宏观裂缝的可能。 ? 2.3 抗渗性 纤维作为增强材料,可以有效控制水泥基复合材料的早期干缩微裂以及离析裂纹的产生及发展,减少材料的收缩裂缝尤其是连通裂缝的产生。另外,纤维起了承托骨料的作用,降低了材料表面的析水现象与集料的离析,有效地降低了材料中的孔隙率,避免了连通毛细孔的形成,提高了水泥基复合材料的抗渗性。 2.4 抗冲击及抗变形性能 在纤维增强水泥基复合材料受拉(弯)时,即使基体中已出现大量的分散裂缝,由于增强纤维的存在,基体仍可承受一定的外荷并具有假延性,从而使材料的韧性与抗冲击性得以明显提高。 2.5 抗冻性 纤维可以缓解温度变化而引起的水泥基复合材料内部应力的作用,从而防止水泥固化过程中微裂纹的形成和扩散,提高材料的抗冻性;同时,水泥基复合材料抗渗能力的提高也有利于其抗冻能力的提高。 ?纤维的纤维掺量对混凝土强度的影响很大 ?合成纤维可有效地控制由混凝土内应力产生的裂缝,使混凝土早期收缩裂缝减少50~90%,显著提高混凝土的抗渗性和耐久性,使混凝 土内钢筋锈蚀时间推迟2.5倍。除抗裂外,合成纤维还能提高混凝土的粘 聚性和抗碎裂性。 ?以聚丙烯合成纤维为例 ?掺入聚丙烯合成纤维后,混凝土的性能将发生变化,当纤维含量适当时,混凝土抗压强度、抗弯强度等均有不同程度的提高。纤维掺量对混凝土强 度的影响见下表。 三、几种主要增强型水泥基复合材料的应用现状

水泥基复合材料 艾ai青摘要: 本文论述了水泥基材料改性用聚合物种类、聚合物改性机理、聚合物改性水泥基材料研究进展和发展趋势。加入了聚合物材料后,水泥基材料的性能,如强度、变形能力、粘结性能、防水性能、耐久性能等都会有所改善,改善的程度与聚灰比、聚合物的品种和性能有很大关系。但也存在不足之处,如抗压强度提高不大,有时还降低,最高使用温度不如普通混凝土等。笔者认为,研究如何大幅度提高聚合物改性水泥基材料的抗压强度和最高使用温度很有意义。 关键词: 关键词聚合物改性水泥基材料进展机理性能 1.引言 普通混凝土因抗压比低,干缩变形大,抗渗性、抗裂性、耐腐蚀性差,密度大,其使用范围受到很大限制。随着工业的发展,出现了钢筋混凝土、自应力混凝土和纤维混凝土。但在这些改进中,胶结材料水泥的性能没有发生改变,因此也限制了混凝土性能的提高。水泥混凝土(砂浆)的一个新动向就是水泥混凝土(砂浆)与有机高分子材料复合,这样可以有效地改善混凝土(砂浆)的性能。因为有机高分子聚合物的长分子链结构以及大分子中的键节或链段的自旋转性,决定其具有与无机非金属材料不同的性质—弹性和塑性[1]。所以在水泥混凝土(砂浆)中加入少量有机高分子聚合物,既可以使混凝土获得高密实度,又不至于使混凝土(砂浆)的脆性加大,这样便可制得高强度、高抗渗和高耐腐蚀性的混凝土。如今,聚合物改性砂浆和混凝土不仅在混凝土结构的修补和维护方面成为一种非常重要的材料,就是在新的建筑中也获得越来越广泛的应用,尤其是在桥面、停车场、码头、瓷砖和石材粘结、建筑防水、防腐等工程领域。 2. 聚合物改性水泥基复合材料 1.1. 改性用聚合物种类 聚合物改性水泥基复合材料是指在水泥混合时加入了分散在水中或者可以在水中分散的聚合物材料,包括掺和不掺骨料的复合材料、水泥浆、砂浆和混凝土。用于水泥混凝土(砂浆)改性的聚合物有四类,即水溶性聚合物、聚合物乳液(或分散体)、可再分散的粉料和液体聚合物。聚合物乳液通常是将可聚合单体在水中进行乳液聚合而获得的,但也有一些聚合物乳液不是通过单体乳液聚合而获得的,如天然橡胶胶乳是直接从橡胶树上获得,再经适当浓缩制成的;环氧乳液则一般是用乳化剂将环氧树脂乳化而成的。可再分散的聚合物粉料一般是由聚合物乳液经喷雾干燥而成的,聚合物粉末与聚合物乳液就像是奶粉与牛奶一样。它对水泥砂浆和混凝土的改性机理与聚合物乳液是相同的,只不过它往往是先与水泥和骨料进行干混,再加水湿拌才重新乳化成乳液。水溶性聚合物品种很多,可以分为三大类:天然水溶性、半合成水溶性和合成水溶性。一般说,水溶性聚合物的用量非常小,通常在水泥质量的0。5%以下,对硬化砂浆和混凝土的强度没有大的影响[2]。因此,水溶性聚合物主要用来改善水泥砂浆和混凝土的工作特性,有时候也可以把其归类为增黏剂。用于水泥改性用的液体聚合物有环氧树脂和不饱和聚脂,在与水泥混合时还要加入固化剂。与聚合物乳液改性相比,使用液体聚合物时聚合物用量要更多,因为聚合物不亲水,分散不是很容易,所以用液体聚合物改性混凝土的情形要比其他类型聚合物少得多。聚合物水泥砂浆的配比一般为,水泥∶砂=1∶2~3(质量比);聚灰比=5%~20%;

研究生课程考试卷 学号、姓名: 20142401 王武林 年级、专业: 14级土地资源管理 培养层次:硕士 课程名称:土地资源评价 授课学时学分: 考试成绩: 授课或主讲教师签字:

评语: 评阅人: 年月日

生态足迹方法研究进展 王武林 沈阳农业大学土地与资源学院,沈阳110866 摘要:生态足迹是一种研究可持续发展的工具。介绍生态足迹的定义、思想、基本计算方法,总结其在国内外不同尺度、不同领域、不同应用层面、计算方法等方面的最新研究内容与进展,评析生态足迹理论的优缺点,对生态足迹的应用进行展望,从而为以后的研究探讨打下坚实基础。 关键词:生态足迹;研究方向;应用展望 1前言 国际上关于生态足迹的研究可以追溯到20世纪70年代,Odum EP(1975,1989)讨论了在能量意义上 被一个城市所要求的额外的“影子面积”(shadow areas),Vitousek P,et al.(1986)测算了人类利用自然系统的 净初级生产力(Net primary productivity),Jasson A M(1975)等分析了波罗的海哥特兰岛海岸渔业所要求的海 洋生态系统面积[1]。在前人研究的基础之上,加拿大生态经济学家William Rees等于1992年提出生态足 迹概念,并在Waekernagel M的协助下将其完善和发展为生态足迹模型。此后,以Wackernagel为代表的“加 拿大生态足迹小组”应用生态足迹法在全球、区域和城市三个层面上分析了生态足迹的应用效果。 Waekernagel等(1997;1999;2000;2002)分别计算了1993、1995、1997、1999、和2001年的全球 生态足迹;世界自然基金会(WWF)等(2000;2002;2004)发布了三份《Living Planet Report》,对全球1961 到2001各类生态足迹进行了时间维的动态分析,并且列出了1998年1999年和2001年世界上超过100 万人口的150多个国家和地区的生态足迹状况,对各个国家的资源消耗状况和人口规模进行分析。还有很 多学者都是针对某个国家和地区的生态足迹进行研究,并取得较好的成果(Hanleyetal,1999; K i m b e r l e y W.R.e t a l,2001;G a r r r y,2004; Monfreda,2004;Waekernageletal,2004;Jiun-JiunFemg,2005) 自William Rees 1992年提出生态足迹概念以来,国际上有关围绕和涉及生态足迹概念、方法及其模 型的研究纷纷开展。近年来,围绕生态足迹及其相关问题的研究成为很多国际生态经济学家共同努力改进 的热点领域之一。关于生态足迹的研究涉及到多个领域,其中包括环境科学、生态学、经济学、城市研究、 能源、工程学、地理学、物理学等,主要集中在环境科学、生态学、经济学等领域。 2000年起WWF(World Wide Fund for Nature)和RP即(Redefining Progress)两大世界非政府机构分别每 年和每两年公布一次部分国家的生态足迹研究结果,主要工业国家已把生态足迹指标纳入官方指标体系, 其经验也正在向发展中国家普及。2010 年发表了第六份关于生态足迹的报告《Living Planet Report 2010》 指出,全球生态足迹持续增长,目前人类对资源的需求状况是1.5 个地球才能满足人类所需。该报告同时 指出,人类应意识到人类活动对生态系统所造成的后果有些是不可逆的,为全球经济可持续发展提供支撑 的生态系统正面临着严重的威胁和挑战。

高性能水泥基复合材料的性能分析及应用研究概述 发表时间:2019-04-02T11:08:48.373Z 来源:《防护工程》2018年第35期作者:夏春强 [导读] 关系到整个建筑的施工和质量。本文主要针对水泥基复合材料的性能和应用进行分析。 胜利油田营海集团山东东营 257087 摘要:我国建筑业正处于快速发展时期,为提高建筑施工质量,保障建筑使用性能,各种新材料和新工艺不断引入到建筑行业,水泥是建筑施工中使用最多的材料之一,关系到整个建筑的施工和质量。本文主要针对水泥基复合材料的性能和应用进行分析。 关键词:水泥基复合材料;性能;应用 引言 21世纪以来,科学技术高速发展,社会时代飞速进步,伴随着环境恶化、资源紧缺和能源危机问题日益凸显。这些问题的出现对人类的可持续发展提出了新的挑战,同样也对我们材料科学提出了更高的要求。因此,高性能水泥基复合材料的出现和应用将会存在巨大潜力。 1水泥基复合材料的发展 混凝土作为一种力学性能优良的建筑材料,已广泛应用于在土木工程的各个领域。但其仍存在以下两方面的问题:1)由混凝土开裂引起的耐久性问题。结构中的混凝土往往处于裂缝状态。裂缝的形成会引起钢筋锈蚀,降低混凝土的承载能力。同时,外界的有害影响也会侵入结构部件内部,降低结构的耐久性能。2)极端荷载条件下的脆性破坏问题。已有的研究工作表明,在爆炸与冲击等高速动荷载作用下,混凝土材料往往呈现脆性破坏模式,导致结构破坏具有突然性,不利于人员避险。同时混凝土材料失效时会产生飞散的破片从而对结构内部的人员与设备造成伤害。混凝土材料在正常工作荷载下的开裂及在高速动荷载作用下的破碎与剥落的原因在于其本身断裂韧性和抗拉强度的不足。因此,有必要采用一定的方法改善和优化混凝土材料的力学性能,增加其断裂韧性,从而提高其抗拉强度。 近年来,国内展开了对水泥复合材料材料的研究,徐世烺团队的研究成果具有代表性,该团队定义了一种超高韧性水泥基复合材料(UHTCC),使用的纤维体积掺量不超过2.5%,并且硬化后具有应变-硬化的特性。UHTCC在直接拉伸荷载条件下可以观察到多条细小的裂纹,通过测量可发现达到峰值应力时,对应的裂缝宽度能稳定在100μm以内,对应极限拉应变达到3%以上。对纤维体积掺量为2%的PVA-水泥复合材料进行单轴抗压应力-应变曲线分析。结果显示,PVA-水泥复合材料的极限压缩应变(强度下降到峰值应力的20%时对应的应变)是混凝土的5~10倍,峰值应变是混凝土的4~7倍,由此可显示出PVA-水泥复合材料极强的压缩韧性;通过单轴抗拉伸试验,三点/四点弯曲试验和单轴压缩试验探究了UHTCC的力学性能,试验结果证实了UHTCC在不同破坏荷载作用下会通过产生多缝消散能量,具有明显的延性,不会发生脆性破坏,具有良好的整体性。此外,对低收缩率的水泥复合材料单轴抗拉伸、抗压缩性能、弹性模量及极限压缩应变等进行研究,试验结果表明该种水泥复合材料在拉伸时表现出明显的塑性变形,其极限应变、裂缝宽度都有明显的改善;采用快速冻结法将高韧性水泥复合材料与混凝土和砂浆的抗冻融性能进行对比,并且还深入探究了国产PVA纤维与进口PVA纤维对水泥复合材料抗冻融性能的影响,通过300次冻融循环试验,发现国产PVA-水泥复合材料的质量损失率要比进口PVA-水泥复合材料高1%左右。 2水泥基复合材料基本性能 纤维增强水泥基材料一般可划分为变形硬化和变形软化两类,其中变形硬化材料又可细分为应变硬化和应变软化。应变硬化材料具有裂缝形成后的材料强度会大于初裂强度,试件应变均匀且多缝开裂的典型特点。UHTCC材料在直接拉伸和弯曲荷载作用下均表现出应变硬化材料的受力和变形特点。 水泥基复合材料在单轴拉伸试验过程中表现出应变硬化的本构特性,极限抗拉强度可稳定达到6.0MPa,峰值拉应变接近3.6%;且该材料裂缝无害化分散能力突出,即便在峰值荷载作用下,裂缝宽度仍可以有效控制在100μm以内,有些甚至可以控制在50μm以内。 水泥基复合材料的压缩性能试验研究表明,在水泥基体材料中添加适当比例的纤维能改善材料的应力应变关系,使其具有的开裂后的荷载承受能力、压缩韧性和塑性变形性能明显优于混凝土。水泥基复合材料和混凝土的多轴压缩试验发现,与普通混凝土相比,在侧向压力存在的情况下,强度和延性改善幅度更明显。 水泥基复合梁构件承受横向荷载作用时表现出应变硬化和多缝开裂的特点,但与直接拉伸性能并不完全相同。试件受弯出现第一条裂缝后,裂缝宽度可以稳定在非常细窄的水平,此时材料的开裂强度与单向开裂强度几乎相等。随荷载增加,在梁截面弯矩作用较大的范围内先后出现与初始裂缝宽度相当的大量细微裂缝,载荷达到峰值后,某条微裂缝开始局部扩展导致试件失效破坏,破坏时刻材料的极限抗弯强度约为开裂强度的五倍。 3水泥基复合材料研究现状 3.1对矿物掺合料的研究 矿物掺合料,是为了改善混凝土工作性能,节约用水量,调节混凝土强度等级,而在混凝土拌合时掺入天然的或人工的能够改善混凝土力学性能和工作性能的粉状矿物质。活性掺合料是在掺入减水剂的情况下,能够增加新拌混凝土的工作性能,并能提高混凝土的力学性能和耐久性。在高强混凝土中掺入适量的硅灰,在一定程度上增强了混凝土的抗压强度和抗折强度。硅灰能够显著改善混凝土的工作性和耐久性,过量的硅灰的自收缩性大,会降低混凝土的抗压强度。超细石灰石粉具有微集料效应,微显核效应等,能够促进C3S的水化,显著提高混凝土抗压强度。超细高含硅质矿粉增强了集料与胶结料界面的粘结力。通过研究指出,掺10%粉煤灰或矿渣粉不会影响低水胶比浆体的水化进程,粉煤灰对水化进程的延缓效果要优于同等掺量的矿渣粉。双掺超细磨粉煤灰和硅灰能够显著提高混凝土的早期强度。以上研究表明,不同的矿物掺合料单掺、双掺和三掺作用机理不一样,对抗压强度的影响也就会产生不同。矿物掺合料的掺入可以替代部分水泥,降低成本,最根本的是可以降低水化热,优化孔洞结构,增强各相间的粘结,从而提高强度。矿物掺合料在降低水泥水化热的同时,也对水泥水化起到一定促进作用。 3.2对纤维掺量的研究 通过纤维技术与混凝土技术结合,可研制出能够改善混凝土力学性能,提高土建工程质量的高性能混凝土。不同纤维对于混凝土的作用不同,影响程度也不同。例如,钢纤维对于机场、大坝、高速公路等工程可起到抗渗、防裂、抗冲击和抗折性能,合成纤维可以起到预