论公法在中国的演进

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:6

混淆1、明清时期主持全国审判的中央审判机构是刑部(唐宋为大理寺)2、北齐时期设置了大理寺(√)3、南京国民政府实行三级三审制,第三审为“法律审”(清末为四级三审制)4、“管制”是解放战争时期创立的5、专门创立《盗贼重法》是在宋神宗时期6、廷行事是秦代司法机关判案的成例,可作为同类案件判决的依据(√)7、唐代国家各级行政组织活动的准则,以及上下级之间的公文程式的法律规定——式8、《大清新刑律》中国历史上第一部近代主义的专门刑法典9、汉朝的“鞠狱”是指审讯案件10、元代地方官吏自行编制的一部法律汇编是《元典章》11、汉中期学了限制诸候对封建国民反的过分役使,专门制定有事国人过律12、清朝的“三法司”是指刑部、大理寺、都察院(√)(而非“御史台”)13、(1)外国在华领书裁判权确定于《中共五口通商章程及规则》及《虎门条约》;(2)1876年的《中英烟台条约》,又确立了观审制,干预中国司法审判制度,即使外国为被告14、(1)汉皇帝下诏,自今后可“亲亲得相首匿”;(2)汉武帝确立“德主刑辅”法制指导思想;(3)汉文帝废除残人肢体的肉刑之开始15、厂卫干预司法始于明宪章16、北洋政府审判机关分四级,中央设大理院,为最高审判机关17、《宋刑统》在内容上治袭《唐律疏议》,在体例上取法于唐末五代《大中刑统》和《大周刑统》18、明有权判处徒刑以下条件的地方司法机构是提刑按察司19、钱庄和票号已经作为金融机构而存在的是清朝20、《明大诰》朱元璋、洪武年间颁布,明初最为普及的法规,共有四篇21、明万历年间,将律例合编为一书,(律为正文,例为附注)称《大明律集例附例》,从而开律例合编的法典编摹先例22、《宋刑统》体例,内容上沿袭“唐律疏仪”23、清末为制改革将刑部改法部,大理寺改大理院,实行审检合署(在各级审判厅设置相应的检察厅)24、(1)元朝第一部成文法典《至元新格》;(2)体例上模仿唐、宋旧律的法律《大元通制》(元英宗,较全面地反映了元朝法制的基本状况);(3)地方政府篡集的法今法规汇编《无罕章》。

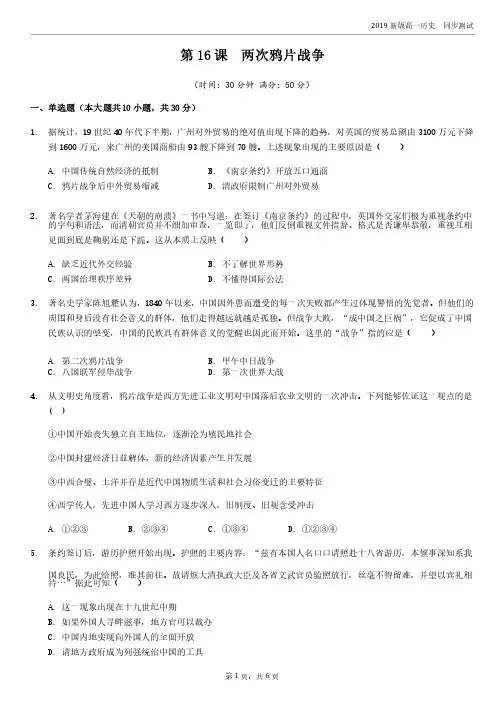

第16课 两次鸦片战争(时间:(时间:3030分钟 满分:满分:5050分)一、单选题(本大题共10小题,共30分)1.1. 据统计,据统计,1919世纪40年代下半期,广州对外贸易的绝对值出现下降的趋势,广州对外贸易的绝对值出现下降的趋势,对英国的贸易总额由对英国的贸易总额由3100万元下降到1600万元,来广州的美国商船由93艘下降到70艘。

上述现象出现的主要原因是(艘。

上述现象出现的主要原因是( )A. 中国传统自然经济的抵制中国传统自然经济的抵制B. 《南京条约》开放五口通商《南京条约》开放五口通商C. 鸦片战争后中外贸易缩减鸦片战争后中外贸易缩减D. 清政府限制广州对外贸易清政府限制广州对外贸易2.2. 著名学者茅海建在《天朝的崩溃》一书中写道:在签订《南京条约》的过程中,英国外交家们极为重视条约中的字句和语法,而清朝官员并不细加审查,一览即了,他们反倒重视文件措辞、格式是否谦卑恭敬,重视互相见面到底是鞠躬还是下跪。

这从本质上反映(见面到底是鞠躬还是下跪。

这从本质上反映( )A. 缺乏近代外交经验缺乏近代外交经验B. 不了解世界形势不了解世界形势C. 两国治理秩序差异两国治理秩序差异D. 不懂得国际公法不懂得国际公法3.3. 著名史学家陈旭麓认为,著名史学家陈旭麓认为,18401840年以来,年以来,中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现警悟的先觉者。

中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现警悟的先觉者。

中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现警悟的先觉者。

但他们的但他们的周围和身后没有社会意义的群体,他们走得越远就越是孤独。

但战争大败,“成中国之巨祸”,它促成了中国民族认识的亟变,中国的民族具有群体意义的觉醒也因此而开始。

这里的“战争”指的应是( )A. 第二次鸦片战争第二次鸦片战争B. 甲午中日战争甲午中日战争C. 八国联军侵华战争八国联军侵华战争D. 第一次世界大战第一次世界大战4.4. 从文明史角度看,鸦片战争是西方先进工业文明对中国落后农业文明的一次冲击。

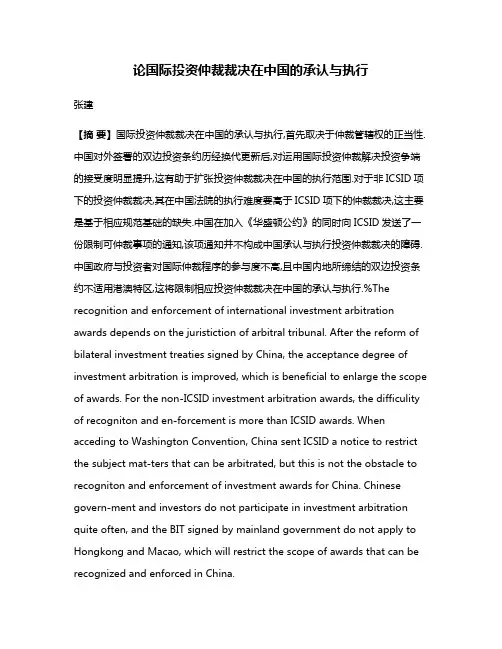

论国际投资仲裁裁决在中国的承认与执行张建【摘要】国际投资仲裁裁决在中国的承认与执行,首先取决于仲裁管辖权的正当性.中国对外签署的双边投资条约历经换代更新后,对运用国际投资仲裁解决投资争端的接受度明显提升,这有助于扩张投资仲裁裁决在中国的执行范围.对于非ICSID项下的投资仲裁裁决,其在中国法院的执行难度要高于ICSID项下的仲裁裁决,这主要是基于相应规范基础的缺失.中国在加入《华盛顿公约》的同时向ICSID发送了一份限制可仲裁事项的通知,该项通知并不构成中国承认与执行投资仲裁裁决的障碍.中国政府与投资者对国际仲裁程序的参与度不高,且中国内地所缔结的双边投资条约不适用港澳特区,这将限制相应投资仲裁裁决在中国的承认与执行.%The recognition and enforcement of international investment arbitration awards depends on the juristiction of arbitral tribunal. After the reform of bilateral investment treaties signed by China, the acceptance degree of investment arbitration is improved, which is beneficial to enlarge the scope of awards. For the non-ICSID investment arbitration awards, the difficulity of recogniton and en-forcement is more than ICSID awards. When acceding to Washington Convention, China sent ICSID a notice to restrict the subject mat-ters that can be arbitrated, but this is not the obstacle to recogniton and enforcement of investment awards for China. Chinese govern-ment and investors do not participate in investment arbitration quite often, and the BIT signed by mainland government do not apply to Hongkong and Macao, which will restrict the scope of awards that can be recognized and enforced in China.【期刊名称】《南华大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2017(018)002【总页数】6页(P121-126)【关键词】投资仲裁;《华盛顿公约》;承认与执行;仲裁裁决;双边投资条约【作者】张建【作者单位】中国政法大学国际法学院,北京 100088【正文语种】中文【中图分类】DF974;D997.4自由和权力必须通过法律加以保护和规范[1]。

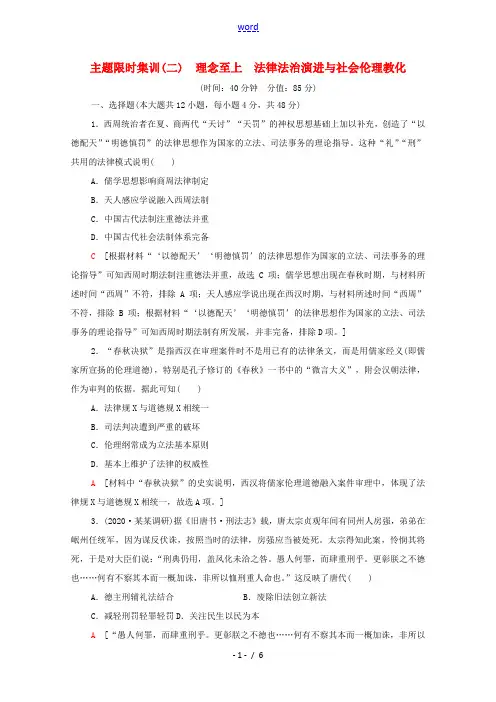

主题限时集训(二) 理念至上法律法治演进与社会伦理教化(时间:40分钟分值:85分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.西周统治者在夏、商两代“天讨”“天罚”的神权思想基础上加以补充,创造了“以德配天”“明德慎罚”的法律思想作为国家的立法、司法事务的理论指导。

这种“礼”“刑”共用的法律模式说明( )A.儒学思想影响商周法律制定B.天人感应学说融入西周法制C.中国古代法制注重德法并重D.中国古代社会法制体系完备C[根据材料“‘以德配天’‘明德慎罚’的法律思想作为国家的立法、司法事务的理论指导”可知西周时期法制注重德法并重,故选C项;儒学思想出现在春秋时期,与材料所述时间“西周”不符,排除A项;天人感应学说出现在西汉时期,与材料所述时间“西周”不符,排除B项;根据材料“‘以德配天’‘明德慎罚’的法律思想作为国家的立法、司法事务的理论指导”可知西周时期法制有所发展,并非完备,排除D项。

]2.“春秋决狱”是指西汉在审理案件时不是用已有的法律条文,而是用儒家经义(即儒家所宣扬的伦理道德),特别是孔子修订的《春秋》一书中的“微言大义”,附会汉朝法律,作为审判的依据。

据此可知( )A.法律规X与道德规X相统一B.司法判决遭到严重的破坏C.伦理纲常成为立法基本原则D.基本上维护了法律的权威性A[材料中“春秋决狱”的史实说明,西汉将儒家伦理道德融入案件审理中,体现了法律规X与道德规X相统一,故选A项。

]3.(2020·某某调研)据《旧唐书·刑法志》载,唐太宗贞观年间有同州人房强,弟弟在岷州任统军,因为谋反伏诛,按照当时的法律,房强应当被处死。

太宗得知此案,怜悯其将死,于是对大臣们说:“刑典仍用,盖风化未洽之咎。

愚人何罪,而肆重刑乎。

更彰朕之不德也……何有不察其本而一概加诛,非所以恤刑重人命也。

”这反映了唐代( ) A.德主刑辅礼法结合B.废除旧法创立新法C.减轻刑罚轻罪轻罚D.关注民生以民为本A[“愚人何罪,而肆重刑乎。

Legal Sys t em A nd Soci et yf叁垒I』查塾盒竺!堡!型!!耋■—匿囫瞳西方现代意文上的法冶在中国实现昀可能性探析艾力摘要由于中、西方在法律文化思想的巨大差异,中国传统法律文化一定程度上阻碍了西方现代法治理念推行。

本文指出‘全盘西化”法治理念在当代中国不可取,必须要坚持中西合璧,取长补短,充分利用中国本土法律资源,发挥传统法律文化的积极作用,克服其消极影响,建立起符合中国国情的法律制度和中国社会主义法治。

关键词法律文化法治理念法律资源中图分类号:D920.0文献标识码:A文章编号:1009.0592(2010)12-005-02法治代表人类文明现代化的趋势,是一种不可阻挡的历史潮流。

当代中国是必然要实行法治的,这是中华民族兴起所必经的历史过程。

中国试图建设法治国家的努力已有百余年,但是回顾这百余年的沧桑历程,中国并没有实现西方现代意义上的法治。

由于中国与西方在政治体制、经济基础、文化思想等方面的巨大差异,实现西方现代意义的法治难度太大。

如果强行推行,将适得其反,“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”。

,不但达不到法治的目的,而且将破坏中国现行社会秩序和行为规则及其法律本土资源,必将付出沉重代价。

一、西方法治思想的演进及西方法治思想的精神实质1.法治思想的起源——古希腊和古罗马时期。

法治观念历史上最早始于卢梭变法,到了亚里士多德时已经理论化。

公元前353年古希腊哲学大师柏拉图晚年在其《法律国》中明确提出了以法治国,作为一种未来国家理想方案之一。

柏拉图的学生亚里士多德在其著述《政治学》中明确主张法治,并对法治的内容进行了较为系统的论述,论述了法治应当包含两层意思:已经成立的法律获得普遍的服从,而大家所服从的法律又应该是制订良好的法律。

既社会全体普遍遵从良法。

亚里士多德认为法治的好处在于,它代表理性统治,能够避免人治的兽性因素,避免人的兽欲、热忱和私人情感在执政时引起的偏见和腐败,法治内含着平等、正义、自由、善德等社会价值,推行法治就是在促进这些社会价值。

经世致用与中国近代外交观念的产生陈双燕第二次鸦片战争以后,中国外交观念和方略都开始出现一系列变化,清政府逐步地以西方近代外交原则来指导清政府的外交实践。

1861年清政府设立总理各国事务衙门以专门从事外交事务,1864年翻译出版了《万国公法》,1873年清政府首次接见外国外交官,1875年首次向外国派驻外交使团,由此逐渐实现近代外交的转型。

近些年来,对于中国近代外交观念的变化,已有人开始关注(注:如高路、刘增合等,分别参见《论清政府对外方略的改变》(《华中师范大学学报》1998年第3 期)和《1840—1894年晚清外交观念的转变》(《社会科学战线》1998年第2期。

),遗憾的是,对于这一变化过程,以及为什么会有这些变化,学界尚未进行深入的探讨。

这里,笔者不揣冒昧,试图对晚清外交思想观念的演变过程作些探讨,以求就教于方家。

一鸦片战争不但使中国的社会经济发生了剧烈的变化,而且对中国的学术、思想界也产生了空前的影响。

鸦片战争的失败对于爱国的士大夫来说,是一次极其痛苦的教训。

一部分先进的爱国人士开始从“天朝上国”的梦幻中惊醒,开始进行深刻的反省,开始寻找鸦片战争失败的原因。

由此,中国传统的经世致用的原则开始与西方新兴势力相遭遇,从而产生了以抵御西方侵略为目的的探究西方、学习西方的思潮。

经世致用的观念由来已久,早在周代就已经产生了,但它不一定是儒家的专有之物。

只是自西汉“独尊儒术”之后,历代的儒生又以“通经致用”作为读书治学的目标和抱负,经世致用观念才逐渐演变成儒家文化的一种传统精神,具有相当积极的入世价值取向。

南宋以下,儒学的重点转到了内圣一面,讲学论道代替从政问俗,“经世致用”的观点也慢慢地淡薄,直至明末以满族入主中原,明末清初一些士子精英如顾炎武、黄宗羲、王夫之等开始反思明朝灭亡的经验教训,发现理学的“空谈心性”是其中的重要因素,由此,他们大力倡导经世致用之学,使得经世致用之学风成为明末清初思想界的一种精神共识。

综合课-法理学法的起源与演进(总分:75.00,做题时间:90分钟)一、单项选择题(总题数:11,分数:11.00)1.关于法律起源一般规律的表述,正确的是( )。

A.由无强制性规范的调整发展为有强制性规范的调整B.由个别调整逐渐发展为规范调整√C.由原始社会的习惯发展为习惯法再发展为判例法D.由公法为主发展为公法和私法并重法律起源的一般规律的三方面中,A、D均与之无关,C则表述错误,只有B是正确的表述。

2.法的历史类型更替的根本原因是( )。

A.生产力发展的要求B.阶级矛盾不可调和C.社会革命力量的推动D.社会基本矛盾运动的规律√法的变化发展的最终因素是生产力的发展,但并不意味着它是法的历史类型更替的根本原因,社会的基本矛盾即经济基础与上层建筑间的矛盾运动才是根本原因,因为法的历史类型实际上就是依法所依赖的经济基础之不同所作的分类。

3.法律主要依靠( )来实施。

A.人们内心信念B.社会舆论C.道德教化D.国家强制力√法律是以国家强制力为后盾来实施的行为规范,它与原始规范和人们普通的日常生活规范的区别就在于此。

4.大陆法系渊源于( )。

A.《汉穆拉比法典》B.古希腊法C.古罗马法√D.古代中国法5.世界上迄今为止基本上完整保留下来的最早的成文法典是( )。

A.《汉谟拉比法典》√B.《法经》C.《国法大全》D.《十二铜表法》《汉谟拉比法典》是古巴比伦法的代表,制订于公元前18世纪,是世界上保存至今的最早的成文法典。

相形之下,《法经》(中国)、《十二铜表法》(古罗马)均制订于公元前5世纪,晚了1300年。

《国法大全》则更晚,出现于公元6世纪,其特点是反映了简单的商品经济关系。

6.标志着中国社会主义性质的法产生的是( )。

A.1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》B.1949年《关于废除国民党的{六法全书)与确定解放区的司法原则的指示》C.1950年《中华人民共和国婚姻法》D.1954年《中华人民共和国宪法》√7.法的历史类型的划分标准是( )。

中国古代外交制度的发展历史一 、概论、概论 国际法是在国际交往中形成的,用以调整国际关系(主要是国家间的关系)的有拘束力的原则、规则、规章和制度的总称。

[1][1]中国古代管辖地区极为广,被管辖各民族的文化都不同,中中国古代管辖地区极为广,被管辖各民族的文化都不同,中原王朝对各民族的对应方式都不同,古代中国对外交的观念完全不同,儒家思想强调“人臣无外交”,政府没专门管辖外交的机关,而礼部来调整外交有关的内容,只存在临时外交使节而已,无法发展外交有关的理论及惯例。

无法发展外交有关的理论及惯例。

我国已故国际法泰斗王铁崖先生认为,中华国际法的外交始于春秋战国时代,在春秋战国的一些国家关系中已有一些规则和惯例,汉朝统一中原后外交内容上发生了许多变化。

中国古代朝代分久必合,合久必分,各王朝有各特点,其特点都不同。

国际法随着国家的产生,在国际交往中形成。

法随着国家的产生,在国际交往中形成。

[2][2][2]自周天子势弱,分自周天子势弱,分封诸侯实力不断增强,分封国家要之间要想更好的生存与发展,彼此之间就要进行往来,通过经济、政治、文化、军事等多方面的作用,产生了强国与弱国的差异,国家之间就产生不平等的关系。

由于各分封国根据自己的需要,就在不同程度上产生一些有约束力的各国都承认和遵守的原则、规则和制度,它们对当时诸侯个国的交际通商、谴使往来、宾客享宴、会盟立约、战争媾和等做了一系列原始和模糊的规定,其方法与形式都与当今国际法十分类似。

春秋战国之后的对外政策主要是朝贡册封制度。

十分类似。

春秋战国之后的对外政策主要是朝贡册封制度。

二、二、 春秋战国时期的会盟制度春秋战国时期的会盟制度据《春秋左传》中记载,当时各地诸侯,超过一百。

西周王朝所确定的国际间以及诸侯之间相互往来的法则即盟会制度,在春秋,仍被大多数国家所采用。

此种法则,换言之,就是一种国际公法。

西周建立者利用“分封” 和“宗法” 的原则作为政治控制的手段,对诸侯国之间的行为规范进行约束。

法律硕士综合课(法理学)历年真题试卷汇编14(总分:66.00,做题时间:90分钟)一、单选题(总题数:23,分数:46.00)1.单项选择题第1-45小题。

下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

请在答题卡上将所选项字母涂黑。

(分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 解析:2.(2013年单选1)下列选项中,属于法的基本特征的是( )。

(分数:2.00)A.社会公益性B.技术规范性C.国家强制性√D.国家引导性解析:解析:法的基本特征包括规范性、国家意志性和普遍性、权利义务的一致性、国家强制性和程序性,故选C项,不选A、D项。

法具有规范性,但并不是所有法都具有技术规范性,只有技术法规才具有技术规范性,故不选B项。

3.(2014年单选2)下列选项中,属于我国非规范性法律文件的是( )。

(分数:2.00)A.全国人民代表大会制定的法律B.国务院制定的行政法规C.自治州的自治条例和单行条例D.省高级人民法院做出的终审判决√解析:解析:规范性法律文件的特点就是它不仅仅可以适用一次,而是可以在其生效期间内反复适用,其适用对象是不特定的人。

A、B、C项表述都是规范性法律文件。

非规范性法律文件的特点是它仅仅适用一次,而且不能反复适用,典型的非规范性法律文件包括判决书、仲裁裁决书、调解书、支付令等。

可见,选D项。

4.(2016年单选2)马克思在《哲学的贫困》中指出:“君主们在任何时候都不得不服从经济条件,并且从来不能向经济条件发号施令。

无论是政治的立法或市民的立法,都只是表明和记载经济关系的要求而已。

”对于这句话的理解,正确的是( )。

(分数:2.00)A.君主制定的法律不能调整经济关系B.除经济因素外,立法不受其他因素的影响C.政治的立法和市民的立法具有完全相同的目的D.国家的立法在本质上决定于社会客观经济条件√解析:解析:题干中引用的马克思的表述体现了国家的立法在本质上决定于社会客观经济条件,即法律最终是由社会物质生活条件决定的。

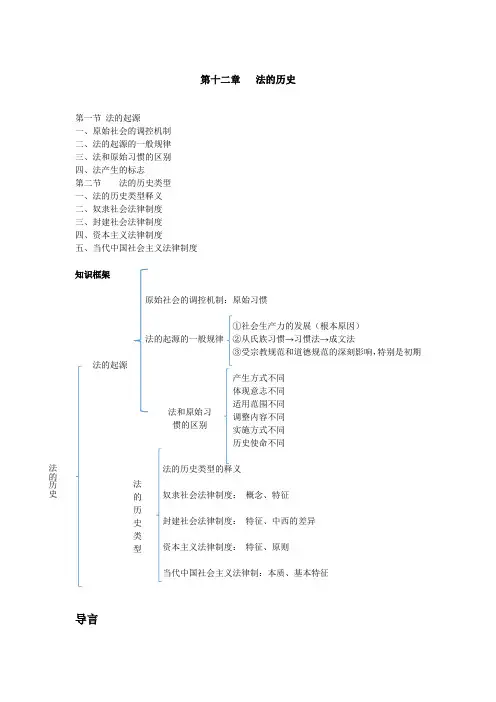

第十二章 法的历史第一节 法的起源一、原始社会的调控机制 二、法的起源的一般规律 三、法和原始习惯的区别 四、法产生的标志第二节 法的历史类型 一、法的历史类型释义 二、奴隶社会法律制度 三、封建社会法律制度 四、资本主义法律制度五、当代中国社会主义法律制度知识框架原始社会的调控机制:原始习惯①社会生产力的发展(根本原因)法的起源的一般规律 ②从氏族习惯→习惯法→成文法③受宗教规范和道德规范的深刻影响,特别是初期法的起源产生方式不同体现意志不同 适用范围不同调整内容不同实施方式不同历史使命不同法的历史类型的释义奴隶社会法律制度: 概念、特征 封建社会法律制度: 特征、中西的差异资本主义法律制度: 特征、原则当代中国社会主义法律制:本质、基本特征导言法法和原始习惯的区别法的历史法的历史类型了解法的历史是理解法的现状的基础。

只有从理论上充分把握法的历史,才能更为准确而深人地把握法律演进的-般规律以及全球化时代法律发展的趋势。

在讨论法律演进的规律以及当代法律发展问题之前,首先需要明确法的起源及其一般规律法的历史类型等问题。

第一节法的起源法的起源是指法的起始和发源。

在长期的社会发展过程中,对法的起源问题,存在过神创说、暴力说、契约说、发展说等。

马克思主义认为,法是随着生产力的发展、私有制和阶级的产生、国家的出现而产生的。

一、原始社会的调控机制1、原始社会是人类历史上最早的发展阶段,其社会秩序的调整方式:原始习惯2、理由:①生产力水平低下,工具简陋②个人的生产能力和生存能力不足3、表现:生活形态上,群居;经济上,平均分配与消费;政治上,无阶级的划分二、法的起源的一般规律①社会生产力的发展(根本原因)随着生产力和社会分工的发展以及私有制、阶级和国家的出现,必然产生法,国家和法都是社会矛盾不可调和的产物。

②法是人类社会发展到一定历史阶段的产物③从民族习惯到习惯法再到成文法的演进过程从氏族习惯→习惯法→成文法④受宗教规范和道德规范的深刻影响,特别是初期印度《摩奴法典》摩奴便是天神的儿子中国古代“重罪十条”三、法和原始习惯联系法和原始习惯都是社会规范,都起着调节社会关系的作用,并且他们都具有某种强制力,相互具有历史的联系,在形式上相似,所以在一定的条件下,原始习惯能够转化为法。

国际公法马工程第二版本和第三版对比在国际公法领域中,马工程(The Martens Clause)是一项备受关注的标准。

它最初出现在1863年的《克里米亚战争规则》中,后来成为第三版日内瓦公约的一部分。

然而,对于马工程第二版本和第三版的对比,以及它们在国际公法中的重要性,一直是学术界和国际法实践中的一个热门议题。

【第一部分:对马工程第二版本和第三版的概述与对比】1.1 马工程第二版本:1863年的《克里米亚战争规则》所倡导的马工程第二版本,正式奠定了该原则的基础。

它强调了在国际冲突情境中,即便相关法律条款未能覆盖特定情况,但仍应受到“文明国家的原则”和“人类的道德和人文主义”所保护。

1.2 马工程第三版:第三版日内瓦公约在马工程方面做出了进一步的规定,将其正式确立为国际公法的重要原则。

第三版规定,无论国际人道法还是国内人道法,都应当“受到尚未规定的国际法原则所保护”。

1.3 对比分析:通过对马工程第二版本和第三版的对比分析,我们可以看到,在国际公法发展的过程中,马工程逐渐从一个概念演变为一个更加具体、包容性更强的规范原则。

这表明了国际社会对人道主义原则日益增强的重视和认可。

【第二部分:马工程在国际公法中的重要性】2.1 人道主义原则的缺血保护作用:马工程在国际人道法领域发挥着至关重要的作用,它作为一项备用规则,为那些在正式法律条款无法覆盖的情况下仍需要保护的受害者提供了重要的安全保障。

2.2 法庭和裁决中的应用:在国际法律实践中,马工程的原则常常被法庭和仲裁机构引用,在规避法律真空、填补法律漏洞的保障了受害者的权益和尊严。

2.3 国际人权保护与全球治理:随着国际社会对人权的重视,马工程也在大范围的人权保护与全球治理中扮演了不可或缺的角色。

它为跨国性人道紧急行动提供了法律依据,同时也在国际关系和跨国机构中,推动了人权保护的进程。

【第三部分:对马工程的个人观点与理解】在我看来,马工程作为一项备用规则和人道主义原则,不仅在国际人道法领域具有重要的意义,也在国际关系和全球治理中扮演着非常重要的角色。

第12讲罗马人的法律备考指导素养目标把握一个核心维护奴隶制和私有财产神圣不可侵犯(1)结合古罗马的历史演进,梳理罗马法不断完善的过程,总体上构建罗马法发展的时空观念(2)通过对相关史料的探究,了解罗马法的发展、演变过程及其在维系罗马帝国统治中的作用,培养史料实证以及合理解释历史问题的素养(3)把罗马法置于整个古代世界以及整个历史发展的视野之中,认识罗马法存在的历史意义和社会价值明确两个标志《十二铜表法》和《民法大全》理解三个原因罗马的扩张、缓和贵族与平民的矛盾、调整罗马人与被征服民族的关系知识排查教材深化一、从习惯法到成文法1.习惯法从罗马建城到共和国建立之初,罗马人主要依靠习惯法来调整社会关系。

2.第一部成文法(1)背景:贵族垄断立法权并随意曲解法律以欺压民众,引起平民不满。

(2)颁布:公元前449年,立法委员会颁布《十二铜表法》,成为罗马第一部有章可循的成文法。

(3)内容:涉及法律诉讼的程序、债务、家庭关系等方面,是以往罗马习惯法的汇编。

(4)影响①打破了贵族对法律知识的垄断,在一定程度上保护了平民的利益。

②是罗马成文法发展史的起点。

二、从治“公民”到治“万民”1.公民法(1)概念:从罗马建国到公元前3世纪中叶,罗马产生的法律的统称。

(2)特点①是专门适用于罗马公民的法律,也是早期罗马法的主要内容。

②注重形式,程序繁琐,缺乏灵活与变通。

③内容上侧重于国家事务和法律程序等方面。

2.万民法(1)背景:随着罗马的不断对外扩张,各种新的社会矛盾日益凸显,公民法已不太适应新的形势。

(2)形成:罗马政府在设置外事裁判官处理外邦人之间及罗马人与外邦人之间诉讼案件的司法实践中,形成了万民法体系。

(3)特点①适用于罗马境内各族人民。

②广泛借鉴了外邦人的法规,简洁灵活且实用有效。

③注重调解贸易及财产等经济和民事纠纷。

(4)影响:使法律有了更大的适用范围,成为巩固罗马统治的重要工具。

三、自然法1.概念:不是具体的法律条文,而是一种法律观念。

法的演进[单项选择题]1、作为一种社会历史现象,法律是人类社会发展到一定阶段的产物,下列有关法产生的主要标志的表述中哪一项是不正确的?()A.国家的产生B.阶级的出现C.权利和义务观念的形成D.法律诉讼和司法的出现参考答案:B参考解析:考查法产生的主要标志。

[单项选择题]2、下列有关法的继承与法的移植的表述中正确的是:()A.法的阶级性排斥法的继承性,社会主义法无法继承资本主义法B.法的继承的内容十分广泛,包括:法律术语、技术、形式、有关社会公共事务的法律规定、反映市场经济规律的法律原则和规范、反映法的一般价值的原则等C.法的继承体现时间的先后关系,法的移植则反映一个国家对不同时代其他国家法律制度的吸收和借鉴D.法的移植以供体(被移植的法)和受体(接受移植的法)之间存在着共同性,即受同一规律的支配、互不排斥,可互相吸纳为前提,故法的移植的范围仅限于外国的法律参考答案:B参考解析:考查法的继承与法的移植。

[单项选择题]3、关于法的继承的根据,下列说法中,错误的是哪一项?()A.法的继承性源于统治阶级的需要B.社会生活条件的历史延续性决定了法的继承性C.法的相对独立性决定了法的发展过程的延续性和继承性D.法作为人类文明成果决定了法的继承的必要性参考答案:A参考解析:考查法的继承。

[单项选择题]4、以下关于资本主义法从自由资本主义时期向垄断资本主义时期的演进过程中表现出的发展趋势的说法,概括不正确的是:()A.从"社会本位"转化为"个人权利本位"B.从所有权神圣到所有权受限制C.委托立法的大量出现D.大陆法系与英美法系逐步靠拢参考答案:A参考解析:资本主义法从自由资本主义时期向垄断资本主义时期的演进不是表现为法律从"社会本位"转化为"个人权利本位",而是从"个人权利本位"的法律向"社会本位"的法律的发展。

法制史学习考点总结9篇第1篇示例:法制史学习考点总结一、古代法制史1. 中国古代法制的起源中国古代法制的起源可追溯到夏、商、周时期。

夏朝实行“血统制”,商朝建立了成文化法。

周朝设有官职,建立了刑律法规,形成了中国古代法制的雏形。

2. 古代法律思想儒家提出了“仁政”、“仁义”、“礼法”的思想;道家强调“无为而治”、“兼爱”的理念;法家主张“法治”、“严刑峻法”来治理国家。

3. 古代法制的演变从封建社会向专制社会的演变,不同朝代国家法制制度的变革,都是古代法制的演变。

4. 古代法律制度的主要特点古代法制的主要特点包括等级检分、刑制严明、法律条文繁多、司法程序严谨等。

1. 近代中国法制的变革清朝康熙、乾隆时期实行了一些法律制度的变革,如颁布了《康熙大全书》、《大清律例》等。

近代以来,维新变法、辛亥革命、五四运动等为中国法制变革带来了新的动力。

2. 近代法制思想近代中国儒家思想的转变,西方法律制度的传入,为近代中国法制思想的转变提供了基础。

3. 近代法制的主要运动近代中国法制的主要运动包括维新变法、戊戌变法、辛亥革命、五四运动等,这些都深刻地影响了中国法制的变革。

1. 中华人民共和国的法制建设中华人民共和国成立后,中国的法制建设经历了从全盘照搬到逐步独立创新的过程,包括宪法的颁布、法律体系的建立、司法制度的改革等。

2. 现代中国法制思想马克思主义法学的传入和本土化,为中国法制思想的发展提供了新的方向;以立宪、法治、民主、人权为核心的法制理念逐渐深入人心。

3. 现代中国法制的主要特点现代中国法制的主要特点包括法治观念的深入人心、法律法规的完善、司法制度的逐步规范化、人权保障的不断加强等。

4. 现代中国法制的主要成就近年来,我国取得了不少成就,包括不断完善的法律体系、不断改进的司法制度、以及不断深化的法治理念,这些都为中国的法制建设奠定了坚实的基础。

总结:法制史是我们学习法律的基础。

通过对古代、近代和现代法制史的学习,我们可以更好地理解法律的演变和发展,掌握法律的基本知识,从而更好地适应社会的发展和变化。

民法演进的社会历史背景研究[摘要]作为部门法意义上的民法是在法律演进中产生的。

在西方大陆法系国家,随着人们对法律调整规律的逐步认识,法律的演进经历了由诸法混体状态向体系化的部门法划分转变的过程。

其突出的特点就是依据不同社会关系要由与之相适应的不同法律手段调整的法律调整规律,针对法律调整的不同的社会关系特点,人们对法律作体系化的认识和部门划分,并以法典编纂使之逻辑体系化。

笔者通过对民法演变的历史背景进行研究,希望对促进民法的研究有所助益。

[关键词]民法;演进;历史背景在古罗马时代,罗马法学家就进行了公法和私法的划分,此后,在罗马私法的基础上西方大陆法系国家民法典又不断进行编纂,并以此形成了大陆国家民法突出的法系特点。

因此,作为部门法形成的民法的历史背景,实质是指以罗马法为基础的西方大陆法系国家民法典的制定、继受和演进过程。

一、罗马时代的历史基础在古希腊,就出现了对财产权性质和范围的规定,许多城邦国家的法律规定以多种公开宣布的方式进行不动产产权的让渡。

“在罗马法时期,奴隶主支配着奴隶,家长支配着家属,丈夫支配着妻子;在封建社会,人与人的关系也是以对土地占有为基础的人身依附关系和以宗亲、家族为核心的宗法等级制度为基础的。

”①因此,在这种历史背景下,罗马法得以产生,并成为了民法演进历史基础。

罗马法,是公元前6世纪至公元7世纪古罗马奴隶制社会法律的总称。

最早的罗马成文法是公元前451—450年制定的《十二铜表法》。

公元6世纪东罗马皇帝优士丁尼组织进行了大规模的罗马法编纂,对先前时代的罗马法进行了系统综述,为后世法律的发展奠定了基础。

优士丁尼的法典编纂著作包括三个部分:《法学阶梯》或称《原理》、《学说汇纂》或称《潘得克吞》《优士丁尼修正法典》。

在这三部分之外,传统上又加上了在私人所作汇集基础上完成的《新律》,优士丁尼所完成的法典编纂及《新律》,自十二三世纪起被称为《国法大全》(也译为《民法大全》或《罗马法大全》)。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 论公法在中国的演进 作者:石绍斌 来源:《西南政法大学学报》2008年第05期

摘要:公、私法的划分肇始于西方,因其契合着人的公共性和个体性而得以延续和广泛应用。公法因社会生态的不同而演变出宗教、道德、法律等不同的表现形态。公法在中国是伴随着共同体的形成而生成的。近代以前,由于公共利益遮蔽了个体利益,道德始终占据着社会的主导地位,公法在中国一直以道德的形式存在着。近现代后,社会生态的变化使得利益多元化逐渐生成,公法在中国逐渐由道德向法律转变。当前公、私法之间愈来愈呈现出融合的趋势。宪法的彰显是公、私法划分发展的一个新阶段,它使公、私法的二元对立实现了在更高层次上的统一。公法在宪法整体性的协调下,已呈现出自足与互助的同构。

关键词:公法;演进;道德;法律;宪法 中图分类号:DF9 文献标识码:A

法是人类社会的反应和模拟,它随历史进程而呈现出不同形态,非历史的、绝对模式地理解法的形态是极其不理智的。有鉴于此,公法作为法的一种表现形式,惟有从纵向的历史进程,公法与社会生态,公法与人的生活,公法与道德宗教以及法律等之间;和从横向的相互关系中,如公法与私法,公法与部门法等之间,才能更好地理解它们。因此,从演进的角度探讨公法,旨在揭示出公法的历史发展轨迹,从而彰显出公法作为社会规范的多样性。

一、公法释义

公、私法的划分始于公元3世纪的古罗马帝国。当时的法学家乌尔比安是这一划分的始作俑者,他首次提出“利益说”作为区分公法与私法的标准,“法律研究分两方面来说。公法是涉及罗马国家稳定的法,而私法是涉及个人利益的法。事实上,它们有的造福于公共利益,有的则造福于个人。”然而“罗马时代简单商品与皇权的结合,自然就使其公、私法二元划分的理性宣示色彩重于实践意义。罗马法学家虽然在私法领域树立起自然权利的权威,却在涉及皇权的公法领域小心翼翼。……在罗马时代,虽然从观念上区分了公法与私法,但是罗马国家直到最后也未能在立法上实现公、私法的分立”。因此,不管在理论上还是在实践中,公法与私法的真正划分及其运用是国家权力受到约束、商品经济高度发达的资本主义社会建立以后的事情。19世纪初,资本主义进入自由资本主义阶段,这时资本主义的生产方式已经成长壮大,经济关系日益摆脱国家权力的直接控制,一个相对独立于政治国家的市民社会崛起后,经济关系与龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 政治关系的界限变得明确起来,市民社会与政治国家实现了分离,“私域”与“公域”实现了真正的分野。正是这种分离和分野,形成了公、私法相对立的二元法律结构。“19世纪,在以法、德为代表的法典编纂与法制改革过程中,公私法划分得到广泛适用。19世纪末,当法学家们开始认真研究现实的法律规范和制度时,公、私法划分也就成为他们重建法律制度的基础。”其实,不单是大陆法系如此,英美法系也在很大程度上利用了公、私法观念来改进古老的普通法体系,而这一过程恰恰是普通法现代化的过程。

纵观人类历史,一个不争的事实是:人是社会生活理所当然的主角,人实现自我不仅通过人本身,还需通过所在的群体。鉴于“一种值得重视与借鉴的法律分类应有这样的优势:法律分类意义的合理性、分类结果的正价值性和分类自身的成熟度”,公法和私法因其契合着普适的公共性和个体性而得以延续和广泛应用。然社会生态的不同,使得公共利益和个体利益所包涵的内容处于不断波动之中,故“公法和私法的法概念本身并不表明任何确定的意义,只有确定的时代和确定的地域产生的文化思想才给它们赋予了实际的内容”。因此,“公法和私法划分的提出和确立,不是市场经济、民主政治发展的原因,而是其结果。这种法的分类本身不能必然导致政治、经济的进步。同样这种分类的沉浮也不会阻碍经济、政治的发展。”换句话说,公、私法的划分,其本质乃是社会事实的呈现,这正如“水落石出”那样,它们之间的划分是与相应的社会生态相匹配的。

公、私法是从规范利益的角度进行划分的,也就是说,公、私法所对应的,分别是表达公共利益和个人利益的法规范。而在当前的部门法分类中,绝大多数既包括公共规范,也包括私人规范,如行政法、刑法、诉讼法等。在《牛津法律大辞典》中,公法是指规定国家有组织的政治团体、政府及其部门与代理机构的结构、行为、权力,以及豁免权、义务及责任的规则和原则,用以调整国家与普通个人之间的关系。它主要包括宪法、行政法、行政诉讼法、地方政府法、社会保障法、税收法、教会法和军事法等。这种公法与部门法之间相互杂糅的界定,在我们看来,乃是一种从对立科学主义转向融合规范主义的产物。公法的内容从一种绝对走向了相对。历史上,公、私法的分而不合,表明了公共利益与个体利益的断裂,公法或私法要么是绝对的中心,要么就只是一种划分的参照。当个体利益被公共利益所遮蔽,公法就成为了社会的绝对中心,此时的公法实质上乃是道德(或宗教)的表现形态。而当社会生态发展到公共利益与个体利益相互协调时,公法因其主体间性而呈现出法律的形态来。换言之,公法在其演进的过程中,因其正当性基础的不同而先后以道德(或宗教)、法律等形态表现出来。

二、公法与道德

在中国古代农业社会里,人们依靠经验维持着农作物的耕种,农作物生产以及在此基础上人们积累起来的农家经验的地域性限制着人们的流动。人们为了生存以血缘为基础,以氏族为形式,栖息在各自的地域内。随着氏族的扩张或式微,家族间便有了为争夺财产与土地而发生龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 战争。这种家族的扩张,导致了一个氏族对其他氏族的统治,国家于是便产生了,即产生了以家族名义集政治、经济乃至一定的行政司法功能为一体的社群。在这种社群里,统治者便把其治理家族的韬略推及整个社群,把对长辈的孝推及为国家的忠,把家族成员之间的伦常推及为国民之间的政治要求。这些朴素的思想后经儒家学者的整理,上升为一种体系严密的礼,从而给统治者提供了治理国家的准则。如《礼记·曲礼》载:“道德仁义,非礼不成;教训正俗,非礼不备;分争辩讼,非礼不决;君臣上下,父子兄弟,非礼不定;宦学事师,非礼不宗;班朝、治军、官、行法,非礼威严不行;祷词祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。”由此可以看出,传统儒家文化中的这种“无我”和“克己”的精神性拟制的广泛传播和复制,使得处在中国社会中每一个人从某种程度上丧失了独立的个人“人格”,从而变成了社会秩序网络结构上的一个“纽结”。社会秩序将人的“人格”甚至“人性”内涵于其中,从而形成了注重人事关系、人人互相牵制(不是像西方个人主义社会中,每个人在对各自利益的“张扬”追求中,由于利益的冲突而导致的人与人之间的互相制约)的秩序网络基体的一个有机组成部分。也正是由于这一文化精神,历朝历代的中国百姓们甚至知识分子总是期盼着明君贤相的出现,并期望这些明君贤相和社会上层人士在循礼而治的社会活动中来完善自身,并进而教化世人。因此,在传统中国社会中,“礼”作为维系家庭、族群、社群、乡里以及整个社会政治机制运作的一种规范体系,是文化与秩序的“交汇处”和“结合体”,以致于我们既把“礼”视作浸透和汇聚了传统文化的社会秩序,又可把它视作为秩序化了的文化,或者理解为文化的秩序化(即文化在社会秩序上的对象化)。这种传统中国社会中文化儒化和秩序化的同构,使得社会内部的秩序变迁有着巨大的张力,以致于整个中国社会在漫漫两千余年的历史长河中基本上在一种“礼俗社会”的层面上内卷(自我保持和自我复制),从而无力开拓出滕尼斯所理解的“法理社会”和哈耶克所理解的作为现代市场经济基本范型的“人之合作的扩展秩序”来。因此,在一种有机宇宙论的指引下,德治或者说人格之治成了中国语境中的理性控制。

参究中国古代史,尽管没有公、私法的形式划分,但公法之实则因共同体的形成而客观存在着。由于公共利益遮蔽了个体利益,在中国古代道德始终占据着社会的主导规范。在中国古代法典中,从李悝的《法经》直至封建末世的《大清律例》,历朝法典编纂的一大特色就是民刑不分、诸法合体,“所涉及的几乎全是刑事法律和行政法”,与极端发达的公法相比,我国古代法律结构体系上,甚至可以说是“私法缺失”。对此,日本学者滋贺秀三曾作出卓有见地的论断:“在中国,虽然拥有从古代就相当发达的文明的漫长历史,却始终没有从自己的传统中生长出私法的体系来。中国所谓的法,一方面就是刑法,另一方面则是官僚统治机构的组织法,由行政的执行规则以及针对违反规则行为的罚则所构成的。”因此,在古代中国,“法律一经产生,它就既不是被用来巩固传统的宗教价值,也不是被用来保护私有财产。相反,其首要的目的是政治性的,即强化对于社会的政治控制。”有鉴于此,中国公法在近代以前一直是以道德的形态呈现着。

三、公法与法律

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 对照中外历史,不难发现,人类发展的轨迹究其本质就是一个去魅的过程。西方先后经历了自然理性、神的理性以及人的理性,以致公法的表现形式从习俗、宗教教义发展到普适性的法律。相比之下,中国受其固有文化的影响,则始终在人与人之间的支配关系中去寻求社会的有序,以致公法形态定格在道德上的历史悠远。公法形态以道德彰显出来,并非是不可取的,然道德的应用对社会条件的要求太过于挑剔,它需要封闭的环境、稳定的秩序、强大的国势以及超人格魅力的领袖等,因此,道德建构的环境通常是非常易碎的,中国古代朝代更迭频繁就是一个很好的例证。然中国历史从鸦片战争开始,利益多元化开始逐渐生成,它注定了公法再也无法以道德为主导了。法律挟内、外之势,几经波折,终于占据了公法的主导形态。

当前,中国正处在由传统的农业农村社会向工业化、城市化、现代社会转变,由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。从1978年以来,中国实行改革开放,经济体制改革不断深化,所有制结构由单一的公有制转变为以公有制为主体的混合所有制,产业结构发生了深刻的变化,整个国民经济持续稳定,快速增长。随着经济结构的变化,中国的社会结构发生了深刻变化,原来的“两个阶级,一个阶层”(工人阶级、农民阶级和知识分子阶层)的社会结构分化了,一些阶层诞生了,诸如私营企业主阶层、经理阶层和农民工群体等新的社会阶层。各个社会阶层之间的政治、经济关系也发生了且还在继续发生着各种各样的变化。整个社会阶层结构呈现出向多元化方向发展,社会分化和社会流动机制也发生了变化,社会流动普遍加快。根据中国社会科学院社会学研究所就相关社会分层的专题调查资料表明,在很大程度上,以职业为基础的新的社会阶层分化机制逐渐取代过去以政治身份、户口身份和行政身份为依据的分化机制②。这些迹象表明,中国经济结构变化和经济发展,已经导致了一种新的社会阶层结构的形成,这种新的社会结构正在逐渐趋于稳定,正在按照本身的逻辑持续发展着。这种新的社会阶层结构与1978年以前相比较,无论在基本构成成份、结构形态、等级秩序、关系类型和分化流动机制等等方面都发生了极其深刻的变化。可以说,这一切社会生态的转变为公法的法律形态的彰显创造了有力的社会条件。