2014年人教版课内必考文言文中考试题锦集

- 格式:doc

- 大小:252.50 KB

- 文档页数:30

楚人养狙楚有养狙以为生①者,楚人谓之狙公。

旦日②,必部分③众狙于庭,使老狙率以之山中,求草木之实,赋什一以自奉④,或不给,则加鞭棰焉。

群狙皆畏苦之,弗敢违也。

一日,有小狙谓众狙曰:“山之果,公所树与?”曰:“否也,天生也。

”曰:“非公不得而取与?”曰:“否也,皆得而取也。

”曰:“然则吾何假于彼而为之役乎?”言未既,众狙皆寤。

其夕,相与伺狙公之寝⑤,破栅毁柙⑥,取其积,相携而入于林中,不复归。

狙公卒馁而死。

郁离子曰:“世有以术使民而无道揆(ku )者,其如狙公乎?惟其昏而未觉也⑦,一旦有开之,其术穷矣。

”导读:此篇是一个寓言故事,说明当大众受蒙蔽时,有权势者尚可得逞于一时,一旦大众觉醒,那么蒙蔽大众的人必将被抛弃。

注释:①养狙以为生:靠养狙来维持生活。

狙(j ),猴类。

②旦日:(每天)早晨。

③部分:安排。

④赋什一以自奉:分给它们十分之一用来自己吃。

⑤相与:一起。

⑥破栅毁柙:打破栏杆,捣毁笼子。

柙(xi ),关兽的木笼。

⑦惟其昏而奉觉也:正因为他们还糊涂而没有觉醒。

精练:一、解释加点的词1..或.不给,则加鞭.棰焉()() 2.山之果,公所树.与()3.狙公卒馁而..()...死.() 4.众狙皆寤.() 5.一旦有开之二、翻译1.然则吾何假于彼而为之役乎?______________________________2.世有以术使民而无道揆者,其如狙公乎?__________________________________________________________三、这个故事说明了一个什么道理?__________________________________________________________【参考译文和答案】108.楚人养狙楚国有一个靠养猴来生活的人,楚国的人称他为狙公。

每天早晨,狙公一定在院里分派猴子们干活,派老猴率领小猴往山中采摘草木的果实,上交十分之一用来自己吃,有的猴子不给,狙公就用鞭子抽打它。

文人相轻长兴臧寿恭眉卿、乌程严可均铁桥两先生者,同籍湖州①,同时号通经②博学,顾极不相能③。

杨太守岘(xiàn),臧先生高席④弟子,亦尝从严先生游。

一日,太守自长兴归,舟泊城外,邻舟有命酒独酌者,视之严也。

诘何自,以实对,诧曰:“是邨夫子,堪若师乎?”他日,太守叩臧先生:“严某如何人?”曰:“粗能讽《三字经》。

”《三字经》者,学童初入塾试讽者也。

文人相轻,不意经生亦然。

(选自清.陈康琪《郎潜纪闻二笔》)[注释]①湖州:古地名,在今浙江境内。

②通经:精通儒家经典。

③能:友善。

④高席:犹高材。

[文言知识]说‘‘游”。

游指“游泳”,古今相同。

“游”原写作“遊”,与行走有关。

上文“从严先生游”中的“游”,指交往。

“游子”指离家远行的人;“游学”指去远方求学;“游宦”指在外地做官。

[思考与练习]1.解释:①号②弟子③诧④叩⑤讽⑥试2.翻译:①是邨夫子,堪若师乎? ②不意经生亦然【参考译文】46.文人相轻长兴人臧寿恭眉卿、乌程人严可均铁桥(眉卿、铁桥应该是他们的号或者字之类的)两人,籍贯都是湖州,两人都自称精通儒学经典、很有学问,但对对方都很不友善。

太守杨岘,是臧先生的高徒,也曾跟从严先生游学。

有一次,太守从长兴回来,他的船停靠在城外,旁边的船上有个人拿着酒独自品尝,仔细一看,是严先生。

(太守)问他从哪里来,(严先生)把实话告诉他,(太守听后)诧异地说:“这个村里的人,难道都是老师吗?”以后有一天,太守叩问臧先生“严先生这个人怎么样啊”臧先生回答:”粗略懂点《三字经》吧”《三字经》者,学童初入塾试讽者也。

文人相轻,《三字经》,童子刚入私塾考试时要解释翻译的,文人们(常用它)彼此轻视,想不到很有学识的博士也这样。

【参考答案】46.文人相轻1.①号称②学生③惊讶④问⑤背诵⑥尝试 2.①这是个村夫子,怎能做你的老师?②想不到读儒家经典著作的人也是这样。

赵威后问齐使齐王使使者问赵威后,书未发①,威后问使者曰:“岁亦无恙②耶?民亦无恙耶?王亦无恙耶?”使者不说③,曰:“臣奉使使威后,今不问王,而先问岁与民,岂先贱而后尊贵者乎?”威后曰:“不然。

苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本④而问末者耶?”导读:本篇运用了排比和反问的修辞手法,使赵威后对齐使的反驳更具声势和说服力,言简意赅。

注释:①发:启封。

②恙:灾害,忧患。

③说:通“悦”,高兴。

④本:根本的,重要的。

一、解释加点的词1.齐王使使者问.赵威后( )2.不然.()3.苟.无岁( )二、文中使用了哪些修辞手法,试举例说明。

_________________________________三、赵威后的言论体现了____思想,历史上还有哪些哲学家、思想家有类似的思想?___________________________________四、“故有舍本而问末者耶?”中包含有成语________,意义是_______________,形容_________________。

【译文及参考答案】66.赵威后问齐使齐王派使者问候赵威后,送给她的信还没有启封,威后问使者:“你们国家今年收成怎么样?百姓怎么样?国君怎么样?”齐国使者很不高兴,说:“我奉命问候威后,可您现在不问候我们齐王,先问收成和百姓的情况,难道有先卑贱而后尊贵的道理吗?”威后回答道:“不是这样的。

如果没有每年的收成,哪有百姓?没有百姓,哪有君王啊?怎么能舍弃根本的而询问次要的呢?”一、l.问候 2.这样 3.如果二、排比:岁亦无恙耶?民亦无恙耶?王亦无恙耶? 反问:苟无岁,何以有民?三、民本孟子,主张民为贵,社稷次之,君为轻;民事不可缓也;救民于水火之中……四、舍本逐末舍弃事物根本的、主要的部分,而去追求细枝末节轻重倒置。

楚人养狙楚有养狙以为生①者,楚人谓之狙公。

旦日②,必部分③众狙于庭,使老狙率以之山中,求草木之实,赋什一以自奉④,或不给,则加鞭棰焉。

群狙皆畏苦之,弗敢违也。

一日,有小狙谓众狙曰:“山之果,公所树与?”曰:“否也,天生也。

”曰:“非公不得而取与?”曰:“否也,皆得而取也。

”曰:“然则吾何假于彼而为之役乎?”言未既,众狙皆寤。

其夕,相与伺狙公之寝⑤,破栅毁柙⑥,取其积,相携而入于林中,不复归。

狙公卒馁而死。

郁离子曰:“世有以术使民而无道揆(ku )者,其如狙公乎?惟其昏而未觉也⑦,一旦有开之,其术穷矣。

”导读:此篇是一个寓言故事,说明当大众受蒙蔽时,有权势者尚可得逞于一时,一旦大众觉醒,那么蒙蔽大众的人必将被抛弃。

注释:①养狙以为生:靠养狙来维持生活。

狙(j ),猴类。

②旦日:(每天)早晨。

③部分:安排。

④赋什一以自奉:分给它们十分之一用来自己吃。

⑤相与:一起。

⑥破栅毁柙:打破栏杆,捣毁笼子。

柙(xi ),关兽的木笼。

⑦惟其昏而奉觉也:正因为他们还糊涂而没有觉醒。

精练:一、解释加点的词1..或.不给,则加鞭.棰焉()() 2.山之果,公所树.与()3.狙公卒馁而..()...死.() 4.众狙皆寤.() 5.一旦有开之二、翻译1.然则吾何假于彼而为之役乎?______________________________2.世有以术使民而无道揆者,其如狙公乎?__________________________________________________________三、这个故事说明了一个什么道理?__________________________________________________________【参考译文和答案】108.楚人养狙楚国有一个靠养猴来生活的人,楚国的人称他为狙公。

每天早晨,狙公一定在院里分派猴子们干活,派老猴率领小猴往山中采摘草木的果实,上交十分之一用来自己吃,有的猴子不给,狙公就用鞭子抽打它。

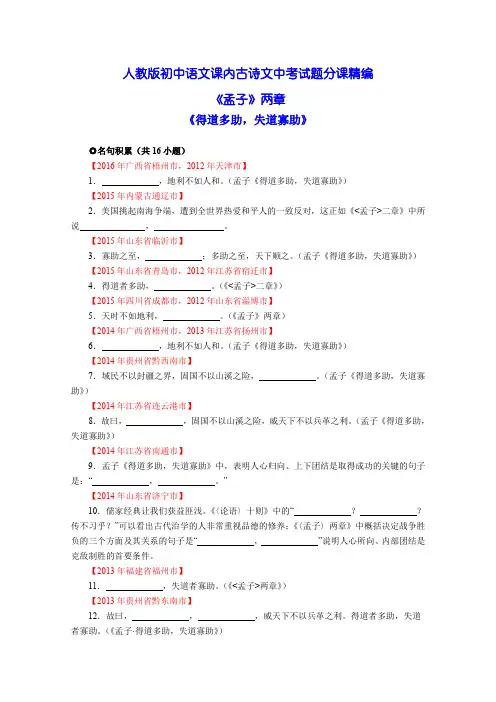

人教版初中语文课内古诗文中考试题分课精编《孟子》两章《得道多助,失道寡助》◎名句积累(共16小题)【2016年广西省梧州市,2012年天津市】1.,地利不如人和。

(孟子《得道多助,失道寡助》)【2015年内蒙古通辽市】2.美国挑起南海争端,遭到全世界热爱和平人的一致反对,这正如《<孟子>二章》中所说,。

【2015年山东省临沂市】3.寡助之至,;多助之至,天下顺之。

(孟子《得道多助,失道寡助》)【2015年山东省青岛市,2012年江苏省宿迁市】4.得道者多助,。

(《<孟子>二章》)【2015年四川省成都市,2012年山东省淄博市】5.天时不如地利,。

(《孟子》两章)【2014年广西省梧州市,2013年江苏省扬州市】6.,地利不如人和。

(孟子《得道多助,失道寡助》)【2014年贵州省黔西南市】7.域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,。

(孟子《得道多助,失道寡助》)【2014年江苏省连云港市】8.故曰,,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

(孟子《得道多助,失道寡助》)【2014年江苏省南通市】9.孟子《得道多助,失道寡助》中,表明人心归向、上下团结是取得成功的关键的句子是:“,。

”【2014年山东省济宁市】10.儒家经典让我们获益匪浅。

《〈论语〉十则》中的“??传不习乎?”可以看出古代治学的人非常重视品德的修养;《〈孟子〉两章》中概括决定战争胜负的三个方面及其关系的句子是“,”说明人心所向、内部团结是克敌制胜的首要条件。

【2013年福建省福州市】11.,失道者寡助。

(《<孟子>两章》)【2013年贵州省黔东南市】12.故曰,,,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

(《孟子·得道多助,失道寡助》)【2013年山东省聊城市】13.《<孟子>两章》中概括决定战争胜负的三个方面及其关系的句子是,。

【2012年内蒙古包头市】14.固国不以山溪之险,。

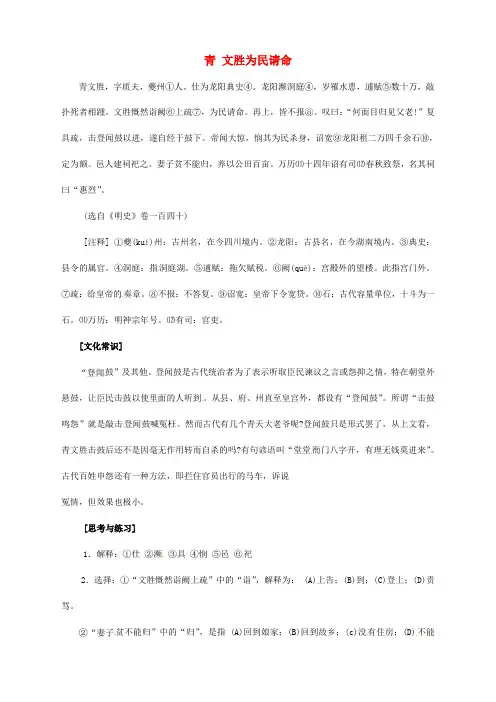

青文胜为民请命扑死者相踵。

文胜慨然诣阙⑥上疏⑦,为民请命。

再上,皆不报⑧。

叹曰:“何面目归见父老!”复具疏,击登闻鼓以进,遂自经于鼓下。

帝闻大惊,悯其为民杀身,诏宽⑨龙阳租二万四千余石⑩,定为额。

邑人建祠祀之。

妻子贫不能归,养以公田百亩。

万历⑾十四年诏有司⑿春秋致祭,名其祠曰“惠烈”。

(选自《明史》卷一百四十)[注释] ①夔(kuí)州:古州名,在今四川境内。

②龙阳:古县名,在今湖南境内。

③典史:县令的属官。

④洞庭:指洞庭湖。

⑤逋赋:拖欠赋税。

⑥阙(què):宫殿外的望楼。

此指宫门外。

⑦疏:给皇帝的奏章。

⑧不报:不答复。

⑨诏宽:皇帝下令宽贷。

⑩石:古代容量单位,十斗为一石。

⑾万历:明神宗年号。

⑿有司:官吏。

[文化常识]鼓”及其他。

登闻鼓是古代统治者为了表示听取臣民谏议之言或怨抑之情,特在朝堂外悬鼓,让臣民击鼓以使里面的人听到。

从县、府、州直至皇宫外,都设有“登闻鼓”。

所谓“击鼓鸣怨”就是敲击登闻鼓喊冤枉。

然而古代有几个青天大老爷呢?登闻鼓只是形式罢了,从上文看,青文胜击鼓后还不是因毫无作用转而自杀的吗?有句谚语叫“堂堂衙门八字开,有理无钱莫进来”。

古代百姓申怨还有一种方法,即拦住官员出行的马车,诉说冤情,但效果也极小。

[思考与练习]1.解释:①仕②濒③具④悯⑤邑⑥祀2.选择:①“文胜慨然诣阙上疏”中的“诣”,解释为: (A)上告;(B)到;(C)登上;(D)责骂。

贫不能归”中的“归”,是指 (A)回到娘家;(B)回到故乡;(c)没有住房;(D)不能耕种。

3.翻译:①岁罹水患②死者相踵③遂自经于鼓下以公田百亩4.理解:这则故事除赞扬青文胜为民请命外,还说明什么【译文】28.青文胜为民请命青文胜,字质夫,夔州人。

做官担任龙阳县令的属官。

龙阳濒临洞庭湖,每年遭遇水灾,拖欠赋税几十万,受鞭挞之刑而死的人接连不断。

青文胜情绪激昂的样子,来到宫门外呈上给皇帝的奏章,为百姓请命,再三上书,(皇帝)都不答复。

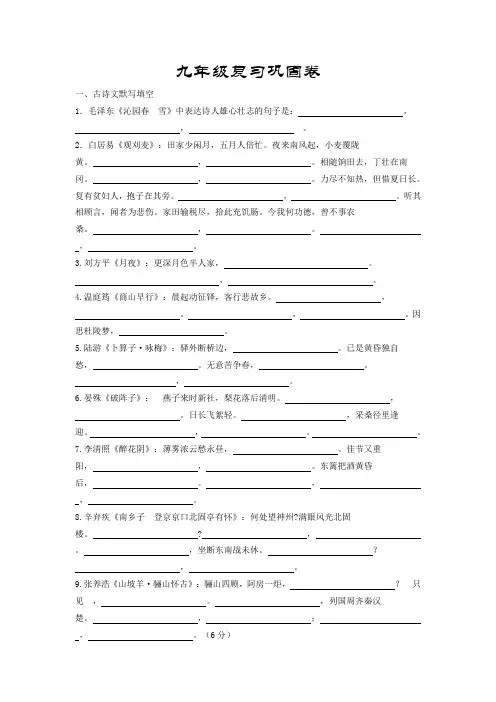

九年级复习巩固卷一、古诗文默写填空1.毛泽东《沁园春雪》中表达诗人雄心壮志的句子是:,,。

2.白居易《观刈麦》:田家少闲月,五月人倍忙。

夜来南风起,小麦覆陇黄。

,。

相随饷田去,丁壮在南冈。

,。

力尽不知热,但惜夏日长。

复有贫妇人,抱子在其旁。

,。

听其相顾言,闻者为悲伤。

家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。

,。

,。

3.刘方平《月夜》:更深月色半人家,。

,。

4.温庭筠《商山早行》:晨起动征铎,客行悲故乡。

,。

,。

因思杜陵梦,。

5.陆游《卜算子·咏梅》:驿外断桥边,。

已是黄昏独自愁,。

无意苦争春,。

,。

6.晏殊《破阵子》:燕子来时新社,梨花落后清明。

,。

日长飞絮轻。

,采桑径里逢迎。

,。

7.李清照《醉花阴》:薄雾浓云愁永昼,。

佳节又重阳,,。

东篱把酒黄昏后,。

,,。

8.辛弃疾《南乡子登京京口北固亭有怀》:何处望神州?满眼风光北固楼。

? ,。

,坐断东南战未休。

?,。

9.张养浩《山坡羊·骊山怀古》:骊山四顾,阿房一炬,?只见,。

,列国周齐秦汉楚。

,;,。

(6分)10.王磐《朝天子·咏喇叭》:喇叭,唢呐,曲儿小,腔儿大。

官船往来乱如麻,。

军听了军愁,民听了民怕,?眼见的,,!11.温庭筠《望江南》:梳洗罢,独倚望江楼。

12.《渔家傲·塞下秋来风景异》中,表现边地荒凉的句子是,。

抒发征夫戍难归的无奈和对家乡的眷念之情(表达主旨)的诗句是,。

《渔家傲•秋思》中抒发守边将士们的建功之志和思乡之情的句子是,13.苏轼的《江城子·密州出猎》:抒写人到中年的主人公,壮心不已的诗句是:,,!抒写主人公愿意效法武将魏尚,戎边抗敌的渴望的诗句是:,?抒发主人公杀敌为国,守卫边疆的坦荡胸怀和豪情壮志的诗句是:,,。

14.李清照《武陵春》中以泪代语述说不幸的是,。

人们常把愁怨比作连绵不断的江水,比作斩尽还生的野草,而李清照却有出奇创意的表现,。

15.辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》:具体描述军营生活的是,,。

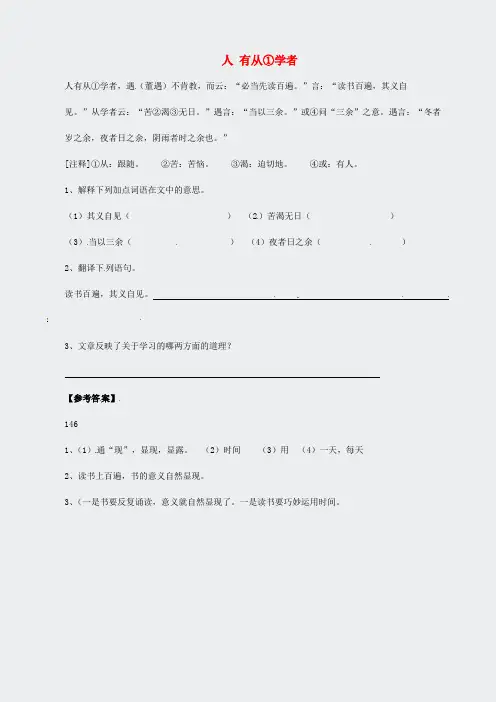

人有从①学者

人有从①学者,遇(董遇)不肯教,而云:“必当先读百遍。

”言:“读书百遍,其义自

见。

”从学者云:“苦②渴③无日。

”遇言:“当以三余。

”或④问“三余”之意。

遇言:“冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者时之余也。

”

[注释]①从:跟随。

②苦:苦恼。

③渴:迫切地。

④或:有人。

1、解释下列加点词语在文中的意思。

(1)其义自见()(2)苦渴无日()

(3)当以三余()(4)夜者日之余()

2、翻译下列语句。

读书百遍,其义自见。

3、文章反映了关于学习的哪两方面的道理?

【参考答案】

146

1、(1)通“现”,显现,显露。

(2)时间(3)用(4)一天,每天

2、读书上百遍,书的意义自然显现。

3、(一是书要反复诵读,意义就自然显现了。

一是读书要巧妙运用时间。

余文坼意外遂愿(chè),浙人,少孤,寄居京江④,事母极孝。

贫不能供甘旨,弃举业作贾,往来苏、扬间。

志欲破万卷,而无钱购书,惟凭借读。

常云于湖州置贷③,暂住村店,俄春涨发,村落困巨浸④中,移居主人楼上。

方以阻行期为郁郁,忽睹楼侧贮书四架,悉经、史、子、集,喜甚,伏而诵之,焚膏继夜,諰諰⑤恐不能遍览。

喁喁⑥数旬,竟忘为置贷来也。

迄水将退,而脚气⑦大发,住养匝月,架上书悉归腹笥矣。

(选自清•张泓《滇南忆旧录》)[注释]①京江:古地名,今镇江市。

②举业:参加科举考试的学业。

③贷:办货。

④浸:水。

⑤諰諰(xǐ xǐ):恐惧的样子。

⑥喁喁(yúyú):小声读书的样子。

⑦脚气:指脚气病。

[文言知识]“常”与“尝”。

“常”作“经常”、“平常”解,古今相同。

但文言中“常”又同“尝”,作“曾经”解。

上文“常云于湖州置贷”,意为曾经说是在湖州办货。

又,《史记•高祖本纪》:“高祖为亭长时,常告归之田。

”意为汉高祖担任亭长时,曾告假回乡。

“尝”,通“常”,又解为“曾经”。

[思考与练习]1.解释:①孤②寄居③甘④旨⑤贾⑥贮⑦膏⑧迄⑨匝2.翻译:①方以阻行期为郁郁;②架上书悉归腹笥矣。

【译文】35.余文坼意外遂愿余文坼,浙江人,少年的时候就没有了父亲,和母亲寄居在京江这个地方。

他是一个极其孝敬母亲的人。

但是家里太穷了供不起他读书(甘旨在这里可以理解为读书的学费),于是他就放弃读书转而开始在苏州和扬州之间做起生意。

虽然他的志向是读万卷书,但是却没有钱来买书,只能靠借书来读。

人们说他有一次到湖州做生意的时候(置贷的意思翻译不是很确定)暂住在一个村子的旅店里面。

恰巧春季发大水,村子被洪水包围,为了安全起见他移到主人的楼上暂住,刚开始还在为洪水阻碍了他的行程郁郁寡欢,突然看到楼上一侧有四架书,都是经史子集一类的书,非常高兴,于是夜以继日的读书,唯恐怕时间不够读不完这些书,到最后竟然连读了几个月的时间把做生意的时候都忘记了。

盲人识日生而眇者不识日,问之有目者。

或告之曰:“日之状如铜盘。

”扣盘而得其声。

他日闻钟,以为日也。

或告之曰:“日之光如烛。

”扪烛而得其形。

他日揣籥,以为日也。

日之与钟、籥亦远矣,而眇者不知其异,以其未尝见而求之人也。

道之难见也甚于日,而人之未达也,无以异于眇。

达者告之,虽有巧譬善导,亦无以过于盘与烛也。

自盘而至钟,自烛而至籥,转而相之,岂有既乎?导读:要想了解某种事物,一定要接触它、观察它,通过实践了解它。

单凭道听途说,走马观花,只能是一知半解。

精练一、解释加点的词1.生而眇.者不识日( ) 2.他日揣籥.,以为日也( )3.而人之未达.也( ) 4.扪.烛而得其形( )二、翻译1.虽有巧譬善导,亦无以过于盘与烛也。

____________________________2.自盘而至钟,自烛而至籥,转而相之,岂有既乎?___________________________________三、“盲人识日”的错误在哪里?______________________________________【参考译文和答案】90.盲人识日一生下就眼瞎的人不知太阳是什么样子,便去询问有眼睛视力的人。

有人告诉他说:“太阳的形状像铜盘。

”盲人敲了一下铜盘,听到了铜盘的响声。

有一天他听见钟声,以为那就是太阳。

又有人告诉他:“太阳的光亮像蜡烛。

”盲人摸了摸蜡烛,感知了它的形状。

有一天他摸到短笛,以为那就是太阳。

太阳与钟、短笛相差太远了,而盲人不知道它们的不同,因为他未曾见过而只是从别人那里听来的。

事物的道比太阳还要难以发现,而人没有洞晓,那么与瞎子没有什么两样。

通达道的人告诉他,即使有巧妙的譬喻、好的引导,也超不过盘和烛的比喻。

从盘到钟,从烛到短笛,辗转推求下去,还会有终结吗?一、l.眼瞎 2.古代乐器,形状像笛 3.洞晓 4.用手摸二、l.即使有巧妙的譬喻,好的诱导,也超不过盘和烛的比喻。

2.从盘到钟,从蜡烛到短笛,辗转推求下去,还会有终结吗?三、只了解事物的局部,甚或是皮毛。

傅显迂缓傅显喜读书,颇知文义,亦稍知医药,性情迂缓,望之如偃蹇老儒。

一日,雅①步行市上,逢人辄问:“见魏三兄否?”或指所在,雅步以往。

比②相见,喘息良久。

魏问相见何意。

曰:“适③在苦水井前,遇见三嫂在树下作针黹,倦而假寐④。

小儿嬉戏井旁,相距三五尺耳,似乎可虑。

男女有别,不便呼三嫂使醒,故走觅兄。

”魏大骇,奔往,则妇已俯井哭子矣。

导读:本篇通过对傅显的动作、神态的细节描写,一个个恪守礼教而误事的迂腐书生形象活灵活现地表现出来。

注释:①雅:美好不粗俗。

②比:等到。

③适:刚才。

④假寐:不脱衣服小睡精练:一、解释加点的词1.亦稍.知医药( ) 2.或.指所在( )3.比相见,喘息良久..( ) 4.似乎可虑.( )二、翻译1.一日,雅步行市上,逢人辄问:“见魏三兄否?”_____________________________2.适在苦水井前,遇见三嫂在树下作针黹,倦而假寐。

_____________________________三、请找出文中关于傅显迂腐、恪守礼教的描写。

_____________________________四、你认为傅显不直接叫醒兰嫂,而最终导致孩子落井的原因是什么?______________________________【参考译文和答案】111.傅显迂缓傅显喜欢读书,很能了解文章的意思,也稍微懂得医药方面的知识,本性迟钝,看起来就像迂腐萎靡的老书生。

一天,他迈着四方步到集市上,碰到人就问:“见到魏三兄没有?”有的人指点他在什么地方,傅显就迈着四方步前往。

等他见到魏三,喘息了很长时间。

魏三问找他有什么事。

傅显说:“刚才在苦水井前,遇见三嫂在树下做针线活,疲倦了在打盹。

小儿在井旁玩耍,离井口三五尺远,似乎让人担忧。

男女有别,不便把三嫂喊醒,所以跑来找您。

”魏三非常惊恐,奔往井边,到了那里三嫂已经趴在井口上哭儿子了。

一、l.稍微 2.有的人 3.很长时间 4.担忧二、l.一天,迈着四方步走在集市上,碰到人就问:“看见魏三兄没有?”2.刚才在苦水井前,遇见三嫂在树下做针线活,疲倦了在打盹。

海市蜃楼尝读《汉书•天文志》,载“海旁蜃气象楼台①”,初未之信。

庚寅②季春,余避寇海滨。

一日饭午,家僮走报怪事,曰:“海中忽涌数山,皆昔未尝有!父老观以为甚异。

”余骇而出,会颖川主人③走使④邀余。

既至,相携登聚远⑤楼东望。

第见沧溟浩渺中,矗如奇峰,联如叠巘⑥,列如崪岫⑦,隐见不常。

移时,城郭、台榭⑧,骤变欻⑨起,如众大之区⑩,数十万家,鱼鳞相比。

中有浮图⑩老子⑾之宫,三门⑿嵯峨,钟鼓楼翼其左右,檐牙历历,极⒁公输巧不能过。

又移时,或立如人,或散如兽,或列若旌旗之饰,瓮盎之器,诡异万千。

曰近晡⒃,冉冉漫灭。

向之有者安在?而海自若也! (宋•林景熙《霁山先生集》)注释] ①海旁蜃气象楼台:即海市蜃楼。

②庚寅:指“庚寅”这一年。

③主人:此指友人。

④走使:派使者。

⑤远:高。

⑥叠巘(yǎn):重叠的山峦。

⑦崪(zú)岫(xiù):耸立的高峰。

⑧榭(xiè色):建在高台上的敞屋。

⑨欻(xū):突然。

⑩众大之区:广大的地域。

⑾浮图:佛塔。

⑿老子:李耳,相传为道教之祖师。

⒀三门:庙门。

⒁极:达到。

⒂晡(bū):即晡时,相当于午后3时至5时。

文言知识]说“第”。

一、指“次第”。

如第一、第二。

二、指“但”、“只”。

上文“第见沧溟浩渺中,矗如奇峰”,意为只见广阔无边的大海中,耸立着奇异的山峰。

又,“第一莽汉耳”,意为只不过一个鲁莽的汉子罢了。

三、指“上等房屋”、“大宅子”。

如“上赐大第”,意为皇上赏赐给他大的房屋。

四、指科举时代考试及格的“等第”。

如“及第”,即指录取;“落第”,即指落榜、不取。

思考与练习]1.解释:①骇②会③移时④比⑤历历⑥或⑦向.翻译:①初未之信②隐见不常③钟鼓楼翼其左右④冉冉漫灭【参考译文】51.海市蜃楼曾经读《汉书•天文志》,上面记着“海旁蜃气像楼台”,当初我不相信这事。

庚寅春末,我在海滨躲避敌寇侵扰。

一天吃午饭时,家中仆人跑来报告一件怪事,说:“海中忽然涌现几座山,都是以前不曾有过的。

固定句式:所谓固定句式,是文言文表达中的一种习惯用法。

了解常见的固定句式,有助于理解句子的含义以及作者所表达的思想感情。

下面我们列出文言文中较为常见的固定句式。

●何……之有:表反问,其中“之”字是助词,是宾语提前的标志,“有”是动词,“何……”是它的宾语。

可译为“有什么……呢”。

特别注意,“何”并不是宾语,而是宾语的定语。

如:宋何罪之有?(《公输》)●不亦……乎:表反问语气,相当于“不是……吗”。

如:学而时习之,不亦说乎?(《论语?学而》)●得无……乎:表猜度语气,译为“恐怕(莫非)……吧”。

如:览物之情,得无异乎?(《岳阳楼记》●但(惟)……耳:只不过……罢了。

如:无他,但手熟尔。

(《卖油翁》)●宁……乎,顾(独)……乎(邪、哉):表反问,译为“难道……吗”。

如:①王侯将相宁有种乎!(《陈涉世家》)?蛐②顾不如蜀鄙之僧哉?(《为学》)●何(奚)以……为:反问语气,相当于“为什么要……呢”“哪里用得着……呢”。

如:是社稷之臣也。

何以伐为?(《论语?季氏》)●何所……:是“所……(者),(为)何”的主谓倒装,相当于“所……的,是什么”。

如:问女何所思,问女何所忆。

(《木兰诗》)●如……何,若……何,奈……何:都是表示疑问的句式,可译为“把……怎么样”“拿……怎么样”“对……怎么样”如:以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?(《愚公移山》)●其……其……:表选择,相当于“是……还是……”。

如:其真无马邪?其真不知马也。

(《马说》)●与其……孰若……:表选择,可译为“与其……不如……”或“与其……哪比得上……”。

如:与其坐而待亡,孰若起而拯之?(《冯婉贞》)●……孰与……:表示“与……相比,谁……”,可译为“与……比较起来怎么样”。

如:我孰与城北徐公美?(《邹忌讽齐王纳谏》)文言文阅读:【考查要点】阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。

【知识疏理】1.准确理解文中字词句的含义,特别要注重课文的注解,重要的词句及一些含有深意的语句;2.字词的掌握和积累是文言文学习的关键。

陆 绩怀橘 陆绩,三国时吴人也。官至太守,精于天文、历法。绩年六,于九江见袁术(当时的大豪强)。术令人出橘食之。绩怀(装到怀里)三枚临行拜辞术而橘坠地。术笑曰:“陆郎作客而怀橘,何为耶?”绩跪对曰:“是橘甘,欲怀而遗(送)母。”术曰:“陆郎幼而知孝,大必成才。”术奇之,后常称说。 1.用“/”划分下边句子节奏。 绩怀三枚临行拜辞术而橘坠地。 2.翻译:是橘甘,欲怀而遗母。 译文:_______________________________ 3.请评价“陆绩怀橘”的行为。 _____________________________________ 【参考译文】 124、陆绩怀橘 陆绩是三国时期的吴国人。他的父亲陆康,曾经担任过庐江太守,和袁术关系很好。又精通天文和历法。陆绩六岁时,到九江去拜见袁术。袁术命令下人拿出许多橘子来给陆绩吃。陆绩把三个橘子藏在了胸怀,等到告别的时候,跪着向袁术拜谢。不料这三个橘子从袖子里滚落到地上。 袁术笑着说:“陆绩,你来别人家做客,竟暗地里藏了主人的橘子,这是为什么呢?”陆绩跪在地上,回答道:“这橘子很甜,我想起带几只橘子回去给母亲吃。”袁术说:“陆郎你那么小就知道要孝敬父母,长大后必定是人才。”袁术认为陆绩十分与众不同,后来经常向别人称赞陆绩怀桔的美德。感情到了至真的地方,便不拘小节了,更何况是六岁的陆绩,一个橘子还不忘带给母亲,这真是千古佳文.现在有人在席间在怀里藏果,想逗弄小孩。同样藏到怀里回去,何不把爱子之心变为爱父母之心呢。奇才陆绩,可以作为典范。 【参考答案】 124、1.绩怀三枚/临行拜辞术/而橘坠地。 2.这橘子甘甜,想要装到怀里送给母亲。 3.陆绩小时候就知道孝敬母亲,顾念母亲,难能可贵。

1 2014年人教版 课内必考文言文试题归纳锦集 《马说》 二、阅读研究 6.本文作者借千里马和伯乐的传说,巧妙地运用比喻的手法,表达作者愤慨的情感。说说伯乐,千里马和“食马者”、“策马者”分别比喻什么? 伯乐:识别人才,利用人才的封建统治者。千里马:有才能的人。食马者和策马者:埋没人才,愚妄浅薄的统治者。 7.首句“世有伯乐,然后有千里马”在文中有什么作用?指明了千里马和伯乐的什么关系? 提出中心论点,开篇点出论证的前提,有提挈全文的作用。指明千里马对伯乐的依赖关系。 8.“千里马常有,而伯乐不常有”揭示了当时怎样的社会现象? 统治者昏庸浅薄,世上缺少识别人才的伯乐。 9.“千里马常有,而伯乐不常有”表达了作者怎样的思想感情? 有了伯乐,才会有千里马,如果没有伯乐,即使有千里马,也不能被人发现,也就等于没有千里马,说明伯乐对千里马的命运起决定作用。 10.“世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。”联系生活实际,谈谈你对这几句话的理解? 有了伯乐,才会有千里马,如果没有伯乐,即使有千里马,也不能被人发现,也就等于没有千里马,说明伯乐对千里马的命运起决定作用。 11.“安求其能千里也?”一句用了什么修辞方法?其作用是什么? 反问。表达作者愤怒谴责“食马者”的思想感情,增强了语言的气势。 12.找出文中描写“食马者”平庸、 愚妄浅薄的语句,并说明其所用的修辞方法有作用? 策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。排比,使文章具有辛辣的嘲讽,把“食马者”的平庸无能写得淋漓尽致,增强了语言的气势。 13.读到“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:‘天下无马’时”你有什么感受? 对千里马的遭遇的深切同情,对封建统治者埋没人才,摧残人才表示强烈愤慨。 14.本文结尾两句,对全文有什么作用? 点明文章主旨。“不知马”三个字是文章主旨所在。 15.“ 策之不以其道”中的“道”在文中具体指什么? 千里马的特性。 16.你怎样理解文中表现的作者的思想感情? 对封建统治者不能识别人才、摧残人才、埋没人才的现象表达了强烈的愤慨。 17.作者的人才观中什么?你对这种人才观是怎样看的? 作者主张通过伯乐发现人才。这种人才观具有片面性,选拔人才可多途径多层次、多方面选拔。 18.联系实际,谈谈你是如何看待人才和伯乐之间的关系的? 2

可以围绕千里马应充实自己并主动抓住机遇展露才华,而伯乐应该是不拘一格来发现人才。 19.龚自珍“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”和本文阐述的观点是否相矛盾?谈谈你的看法。 《马说》强调的是要善于发现人才,重用人才;而龚自珍则要不拘一格降人才,是呼唤能拯救天下的人才。 20.“世有伯乐,然后有千里马”,你是否同意作者的观点?请做简要阐述。 言之成理即可。如:我认为千里马自身素质更重要。千里马应具备自人推销的能力,不应一味等待伯乐的赏识,应主动地寻找机会展示自己。 21.根据本文内容,从千里马角度谈起,分别以“有志”和“无才”为首词,写一组不少于五言的对偶句。 有志难成千里马;无才可作老黄牛。 22.“世有伯乐,然后有千里马。”《三国演义》中,诸葛亮遇到刘备后,才有隆中决策,才有火烧连营,才有„„请根据课文内容和已有提示,将下列对偶句补充完整。(补充后不少于七言) 有伯乐,方显槽间千里马;无刘备,岂有隆中决策人。 23.根据文意,请尝试创作一组不少于五言的对联,对千里马或伯乐表达自己的心声。 上联:伯乐识良马;下联:明主觅贤才。 24.有人曾说过:“世上不是缺少美,而是缺少发现。”对于千里马而言,伯乐自然是他永世的知音,遗憾的是在封建社会里,千里马很少能遇到伯乐。请你联系本文文意,给下面的句子对一个下联。 上联:良马有幸遇伯乐 下联:贤才无辜逢昏君。。 25.有人曾说过:“世上不是缺少美,而是缺少发现。”对于千里马而言,伯乐自然是他永世的知音,遗憾的是在封建社会里,千里马很少能遇到伯乐。请你联系本文文意,给下面的句子对一个下联。 上联:世上岂无千里马;下联:人间难得九方皋。 26.你认为要成为千里马应如何去做? 此题为开放题,回答合情合理即可,如:应从“普通马”做起,然后才能脱颖而出。 27.学完《马说》后,你认为应该该去“识才和选才”。结合社会实际谈一谈。 识才和选才的方法现在很多,如考试、自荐、组织推荐、竞争上岗等。 28.本文借千里马说明了伯乐的重要性,《三国演义》中称得上是千里马的是哪两匹马,其最终主人分别是谁? 赤兔马主人是关羽;的卢马主人是刘备 29.古往今来,曾有许多卓有才华的仁人志士被统治者埋没甚至迫害过,这些人也由衷地发出了无尽的感慨。请写出其中的两人及他们发出的感慨。 刘禹锡:斯是陋室,惟吾德馨。范仲淹:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。 30.在当今社会,你认为伯乐和千里马哪个更重要?请举例说明。 言之成理,例证恰当即可。如认为千里马重要:因为社会发展需要人才,而千里马正是推动社会发展的巨大动力,试想如果没有爱迪生发明电灯,我们寻找光明的眼睛还要在黑暗中徘徊多久? 31.在当今社会,你认为“千里马”应该具备怎样的素质? 首先应该具有良好的心理素质,具有坚强的意志。其次应该具有丰富的专业知识,这样你于能在竞争中游刃有余。再次,还应该具有毛遂自荐的勇气,自信是成功 3

的一半。 32.作者把千里马不能千里归罪于食马者,你是否同意作者的观点? 言之成理即可。不同意。我认为千里马自身素质更重要。千里马应具备自我推销能力,不应一味等待伯乐赏识,,应主动寻找机会。 33.作者以千里马比喻人才,从文中千里马的遭遇来看,人才展现才华最需要的是什么? 需要民主宽松的政治环境和统治者的知人善用。 三、阅读拓展 阅读下文,回答问题。 古 之 君 王 有 以 千 金 求 千 里 马 者 三 年 不 能 得 涓 人 言 于 君 曰 请 求 之。君遣之,三月得千里马。马以死,买其首五百金,反以报君,君大怒曰:“所求者生马,安事死马而捐五百金!”涓人对曰:“死马且市之五百金,况生马乎?天下必以王为能市马。马今至矣!”于是,不能期年,千里之马至者三。 34.用“/”给文中无标点的文字断句。 王/者/得/曰/请 35.解释下列词语在文中的意思。 捐( 花费) 遣( 派遣 ) 期年( 满一年 ) 市( 值 ) 36.这个故事的寓意是什么? 告诫君主,要想得到人才必须有求贤若渴的诚心,要不惜重金。 《马说》选自《韩愈文选》,作者韩愈,字退之,河北昌黎人,唐代著名的文学家,其散文气势雄健有力,语言精练。是唐宋八大家之首,古文运动的倡导者。有“文起八代之衰”的美誉,代表作品《昌黎先生集》。 2、用原文语句填空。 ①揭示全文中心的句子是其真不知马也。(主要结论或主旨句) ②交代千里马终身遭遇的句子是只辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。千里马最悲惨的遭遇的句子是且欲与常马等不可得。 ③表明千里马被埋没的直接原因的句子是食不饱,力不足,才美不外见。 ④表明千里马被埋没的根本原因是食马者不知其能千里而食也 ⑤说明千里马和伯乐之间的关系的句子是世有伯乐,然后有千里马 ⑥起领起全文作用的句子是世有伯乐,然后有千里马 ⑦文章最能表现统治者平庸浅薄、愚妄无知的句子是执策而临之曰:“天下无马” ⑧表明作者对千里马被埋没的感叹的句子是其真无马邪?其真不知马也。 ⑨有一位哲人说过:“世上不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛”。由此,我们可以联想到《马说》中的一句话:千里马常有,而伯乐不常有。 ⑩本文的论点是世有伯乐,然后有千里马 3、解释下列各句中加点词语在原文中的意思。 ①故虽有名马(即使) ②只辱于奴隶人之手(这里指受辱而埋没才能) ③骈死于槽枥之间(两马并驾) ④一食或尽粟一石(吃一顿) ⑤不知其能千里而食也(食通饲,喂养)⑥与常马等不可得(等同,一样) ⑦安求其能千里也(怎么) ⑧策之不以其道(驱使,驾驭)(正确的方法) ⑨执策而临之曰(马鞭子)(面对) ⑩是马也(这) 4、第一段正面写世有伯乐的重要性,第二段反面写世无伯乐的危害性,第三段是为世上无人识马的慨叹。 4

5、第二段的写作意图在于谴责:食马者。 6、第二段连用四个“不”字,源出于食马者的无知。 二、阅读课文,回答下列问题。 1、指出文中的通假字,写出其本字及含义。 答:①食马者 食通饲,喂养。②才美不外见 见通现,表现,显现。③食之不能尽其材 材通才,才能。④其真无马邪 邪通耶 ,表示疑问语气。 2、《马说》一文题目中的“说”是什么意思? 答:说,是一种议论性的古代文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想。跟现代杂文颇为相似。 3、本文的中心论点是什么?运用了什么论证方法? 答:①中心论点是:世有伯乐,然后有千里马; ②运用了举例论证、道理论证、比喻论证。 4、本文在写作上主要有什么特点?答:托物寓意。 5、“千里马”、“伯乐”、“食马者”在本文中有什么深刻含义? 答:①千里马比喻人才;②伯乐比喻善于识别人才,重用人才的封建统治者;③食马者比喻埋没人才,摧残人才愚妄无知的封建统治者。 6、千里马被埋没的直接原因是什么?根本原因是什么?就其根本原因谈谈这篇文章揭示了怎样的社会现实? 答:①直接原因是食不饱,力不足,才美不外见;②食马者不知其能千里而食也;③揭示了统治者昏庸无道,不识人才,埋没人才,啥、甚至摧残人才的在、社会现实。 7、本来应该先有千里马,然后有伯乐,可韩愈却认为没有伯乐就没有千里马,你赞同作者的观点吗? 答:因为没有伯乐,即使有千里马也只能被埋没。同理,没有伯乐式的人,即使有人才,也不能被发现任用,只会被压抑而弃之不用。 8、如何理解“且欲与常马等不可得”? 答:这句话的意思是想要与常马一样都达不到。因为通常数量的喂养,常马吃饱了而千里马远没有吃饱,没吃饱的当然比不上吃饱的,本领自然发挥不出来。这说明千里马喂养不得法,便无法显示它的本领。所以遇到不懂马的“食马者”,千里马只能有如此遭遇。。 9、文章结尾处为什么直接引用食马者所说的“天下无马”这句话? 答:其目的在于表现封建统治者的“愚妄无知”。 10、第三段中“策之不以其道,食之而不能尽其材,鸣之而不能通其意”这句话运用了什么修辞方法?有什么作用? 答:①排比;②增强语势,刻画食马者愚妄无知的形象,表达作者对“食马者”辛辣的讽刺和无情的嘲弄。 11、本文描述了“千里马”怎样的悲惨遭遇?有什么作用? 答:①“只辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”,揭示人才终生被埋没,才能不得施展的命运。②“食不饱,力不足,才美不外见”,揭示人才因“饥饿”而无法展现才能的无可奈何的痛苦。 12、本文抒发了作者怎样的思想感情? 答:表达了作者对封建统治者埋没人才,摧残人才的强烈愤慨和抨击。 13、本文表达了作者什么政治主张? 答:希望统治者善于发现人才,重用人才,使他们充分发挥自己的才能和作用。