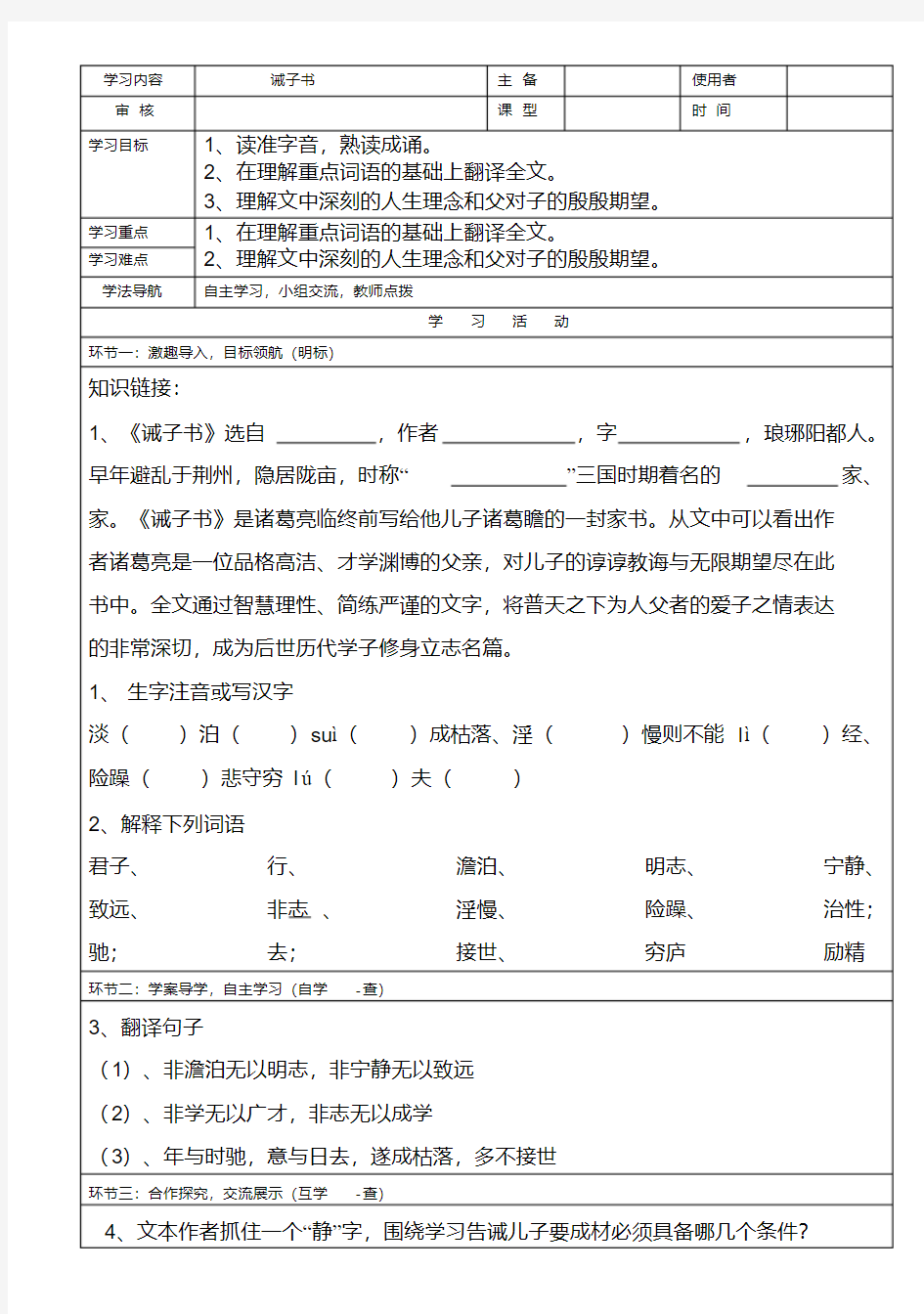

学习内容诫子书主备使用者

审核课型时间

学习目标1、读准字音,熟读成诵。

2、在理解重点词语的基础上翻译全文。

3、理解文中深刻的人生理念和父对子的殷殷期望。

学习重点1、在理解重点词语的基础上翻译全文。

2、理解文中深刻的人生理念和父对子的殷殷期望。

学习难点

学法导航自主学习,小组交流,教师点拨

学习活动

环节一:激趣导入,目标领航(明标)

知识链接:

1、《诫子书》选自,作者,字,琅琊阳都人。早年避乱于荆州,隐居陇亩,时称“”三国时期着名的家、家。《诫子书》是诸葛亮临终前写给他儿子诸葛瞻的一封家书。从文中可以看出作

者诸葛亮是一位品格高洁、才学渊博的父亲,对儿子的谆谆教诲与无限期望尽在此

书中。全文通过智慧理性、简练严谨的文字,将普天之下为人父者的爱子之情表达

的非常深切,成为后世历代学子修身立志名篇。

1、生字注音或写汉字

淡()泊()suì()成枯落、淫()慢则不能lì()经、险躁()悲守穷lú()夫()

2、解释下列词语

君子、行、澹泊、明志、宁静、致远、非志、淫慢、险躁、治性;驰;去;接世、穷庐励精环节二:学案导学,自主学习(自学-查)

3、翻译句子

(1)、非澹泊无以明志,非宁静无以致远

(2)、非学无以广才,非志无以成学

(3)、年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世

环节三:合作探究,交流展示(互学-查)

4、文本作者抓住一个“静”字,围绕学习告诫儿子要成材必须具备哪几个条件?

环节四:精讲点拨,释疑解难(导学-查)

1.解释下面加点的字(10分)

2.(1)静以修身()(2)非淡泊无以明志()

非宁静无以致远()(4)非志无以成学()(5)慆慢则不能励精()(6)险躁则不能治性()(7)年与时驰()(8)意与日去()(9)遂成枯落()(10)悲守穷庐()

2.翻译下列句子(10分)

(1)静以修身,俭以养德。

(2)非淡薄无以明志,非宁静无以致远。

(3)非学无以广才,非志无以成学。

(4)淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

(5)年与时驰,意与日去。

环节五:学以致用,巩固拓展(测评)

3.本文作者就哪几个方面进行了论述?从这几个方面又是怎样展开论述的?(4分)

4.作者写这封信的用意是什么?(2分)

5.文中有两句话常被人们用作“志当存高远”的座右铭,请写出这两句话。(2分)

6.《诫子书》跨越了一千七百年时空,仍给人以强烈的震撼,请就此谈谈你读后

的体会。(2分)

教(学)反思:

1.(1)用,用来(2)清静而不贪图功名利禄(3)实现远大目标(4)达成,成就(5)懈怠,懒惰(6)通“冶”,陶冶性情(7)疾行,这里是增长的意思(8)消逝,逝

去(9)于是,就(10)房子

2.(1)从宁静来提高自身的修养,以节俭来培养自己的品德。

(2)不恬静寡欲无法明确志向,不排除外来干扰无法达到远大目标。

(3)不学习就无法增长才干,没有志向就无法使学习有所成就。

(4)放纵懒散就无法振奋精神,急躁冒险就不能陶冶性情。

(5)年华随时光而飞驰,意志随岁月而流逝。

3.作者就学习和做人两个方面进行了论述;无论做人;还是学习,作者强调的是一个“静”字:修身须要静,学习须要静,获得成就也取决于静。把失败归结为一个“躁”字,把“静”与“躁”加心对比,增强了论述效果。

4.告诫儿子修身养性,生活节俭,以此来培养自己的品德。

5.非澹泊无心明志,非宁静无心致远。

6.可以围绕全文总谈,也可以就某一名句而谈,但不要脱文而空谈。

《诫子书》导学案 【学习目标】 1、读准字音,熟读成诵。 2、在理解重点词语的基础上翻译全文。 3、理解文中深刻的人生理念和父对子的殷殷期望。 【学习重点】 1.诵读课文,掌握关键词句,理解文章内容。 2.精读课文,体会作者情感,把握文章主旨。 【学习难点】 1.研读课文,赏析精彩妙点,积累名言警句。 2.熟读文章成诵,聆听先哲教导,汲取精神养料。 【知识链接】 1、作者名片 诸葛亮(181年7月23日~234年8月28日),字孔明,号卧龙,琅琊郡阳都人(今山东省沂南县),三国时期著名的政治家、军事家和战略家,官至丞相。少年时父母双亡,早年隐居于南阳隆中,常自比管仲、乐毅,爱唱《梁父吟》,结交庞德公、司马徽、黄承彦,娶黄承彥之女黄氏为妻。 2.背景链接 《诫子书》是三国时期著名政治家诸葛亮临终前写给8岁儿子诸葛瞻的一封家书,成为后世万代学子修身立志的名篇,它可以看作是诸葛亮对其一生的总结。诸葛亮也是一位品格高洁、才学渊博的父亲,对儿子的殷殷教诲与无限期望尽在言中。通过这些智慧理性、简练谨严的文字,将普天下为人父者的爱子之情表达得如此深切,后人留存有多篇《诫子书》。 一、基础过关: 1.《诫子书》选自,作者,字,三国时期著名的政治家、军事家。我们以前学过他感人肺腑的课文《》,陆游对这篇千古传诵的表文曾称赞

道:,。 2、字音 淡泊 ..( ) 淫.慢( ) 励精.( ) 险躁.( ) 年与时驰.( ) 遂.( ) 穷庐.( ) 3、根据拼音写词语 淫慢则不能lì()精险zào()年与时chí() suì()成枯落悲守穷lú() 3.解释下列句中加粗字 (1)诫.子书()(2)夫君子之行.() (3)非澹泊 ..()(4)非宁静无以致远 ..()(5)非志.无以成学..无以明志 ()(6)淫慢 ..() ..则不能励精()(7)险躁 ..则不能治性 (8)年与时驰.() (9)遂.成枯落()(10)悲守穷庐 ..() (11)俭以养德 ..() ..()(12)多不接世 (13)非学无以广才 ..:() (15)意与日.去() (16)年与时驰.() 4.翻译下列句子。 (1)静以修身,俭以养德 译文: (2)非淡泊无以明志,非宁静无以致远 译文: (3)夫学须静也,才须学也。 译文: (4)非学无以广才,非志无以成学。 译文: (5)淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

言为心声 ——语言描写导学案 一、进入新课 1:A. 母亲扑过来要哭了。 B. 母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘俩儿在一块儿,好好儿活,好好儿活…… 2:A.奶奶突然帮我求情了。 B奶奶突然说:算了吧,这样多不好。” 问题探究: 1、此2组片段的B组句子主要采用哪种描写方法? 2、比较一下, B组句子运用这种描写方法后对表现人物性格或揭示文章中心有何好处? 二、明白概念:什么是人物的语言描写? 就是通过对人物的独白、对话及其说话时的神态、动作、语气等的描写,以表现人物身份、思想、感情和性格的写作方法。 语言描写妙处:语言描写的主要作用是刻画人物性格,运用恰当的语言描写能使文章逼真、传神、生动、形象,使读者如见其人,如闻其声,如临其境,更好地表现,揭示。 想一想,下列语言表达哪一句是合情合理的: 1、八岁的小明对爸爸说:“你给我好好听着,下班就回家,不准喝酒打牌……” 2、不识字的农民李大伯说:“今天的菜真咸,氯化钠(食盐的化学名称)放得太多了。” 3、领导来到我班检查,班长说:“你能来检查,应该感到荣幸,我们欢迎你!” 4、小花对老师说:“我要不耻下问,向您请教。” 5、心爱的小狗丢了,小强说:“我的小狗不见了,我会不开心的。” 6、小表妹天真又活泼,有时候她会突然冒出一些你意想不到的话来。一次,她一本正经地对外公说:“外公,我们全家只有你最开心,你有好多名字:阿爸、外公、老头子、沈常根、老伯伯、爷爷……谁的名字也没你多。” 小结: 语言描写还得符合人物的年龄、职业、身份、心情、性格……否则效果就会适得其反。 三、第一把钥匙: 例:一个下雪天,庙里来了四个人,望着纷纷扬扬的大雪,诗兴大发,随口吟道:“大雪纷纷落地,”乘兴接了一句:“正是皇家瑞气。”接了第三句:“再下三年何妨?”正在这时,同在庙里避风雪的听得火冒三丈,大声骂道:“放你娘的狗屁!”(1、秀才 2、富翁 3、流浪汉 4、县官) 小试牛刀: 设置情境:某一同学乱泼污水,玷污了墙壁。大家纷纷议论,是否该主动告诉老师。针对这一情境,让学生进行对话描写。 用A、B、 C、 D、E代替人物姓名,写一群不同性格的人对话内容。

《诫子书》导学案答案 第一课时 三、合作探究 1.本文作者提出的中心论点是什么?作者是从哪两个方面进行论述的? 论点:静以修身,俭以养德; 按照议论文的结构理解文章,并找出论点句,治学、修身、惜时句 A.论点句:静以修身,俭以养德; B.治学(静):夫学须静也,才须学也,非学/无以广才,非志/无以成学(正)。 C.修身:(躁):淫慢则不能励精,险躁则不能治性(反)。 D.惜时:年与时驰,意与日去,遂成枯萎,多不接世,悲守穷庐,将复何及! 2.作者是从哪两个方面进行论述的?从这两个方面是如何展开论述的? (就学习和做人两个方面进行了论述)(无论是做人还是学习,作者都强调一个‘静’字,把失败归结为‘躁’字,把静和躁进行正反对比论证) 3、作者写这封信的用意是什么? 答:告诫儿子修身养性,生活节俭,以此来培养自己的品德。 4.举例说明本文句式方面的特点。 例如:“静以修身,俭以养德。”“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。” 这样的句子文中有许多,它们多用对偶句,句式整齐,节奏感强,所以文章用语简明,用意却很深刻。后一句用双重否定句加强语气。 四、开阔视野 1、吴用,诸葛亮;《水浒传》,《三国演义》;赵云,智勇双全,浑身是胆。 2、火烧博望坡(40回--博望相持用火攻,指挥如意笑谈中。直须惊破曹公胆,初出茅庐第一功!);火烧新野/舌战群汝/智激周瑜/草船借箭/七擒孟获/空城计。 第二课时 一、基础练习 3、(A) 4、a b e d c 6、(D) 7、(C) 二、默写 (2)非淡泊无以明志非宁静无以致远 (3)才须学也,非学无以广才,非志无以成学(4)淫慢则不能励精,险躁则不能治性(5)非淡泊无以明志非宁静无以致远 (6)静以修身俭以养德 三、知识点梳理 (一)一词多义 1、以:(1)(来)(2)(因为) 2、行:(1)(操行,品德)(2)(走) 3、成:(1)(达成,成就)(2)(于是) (二)古今异义 1、慢:懈怠 2、修养 (三)词类活用 1、志:明确志向 2、广:增长 3、远:远大的目标(四)特殊句子 1、判断句 2、宾语前置的倒装句 四、课堂检测 1.答案:(1)陶冶(2)因为(3)生病(或生重病) (4)多次(或屡次) 2.答案:要立德、修身;不要因为受封于鲁国就怠慢、轻视人才 3.答案:(1)不追求名利,生活简单朴素,才能显示出自己的志向;不追求热闹,心境安宁清静,才能实现远大目标。 (2)这六点都是谦虚谨慎的美德。 翻译:周成王将鲁地封给周公之子伯禽。周公告诫儿子说:“去了以后,你不要因为(受封于)鲁国就怠慢人才。我是文王的儿子,武王的弟弟,成王的叔父,又身兼辅助天子的重任,我在天下的地位也不能算轻贱的了。可是,我一次沐浴,要三次停下来,握着自己已散的头发,接待宾客。吃一顿饭,要三次停下来,接待宾客,还唯恐(因怠慢)失去人才。我听说,用恭敬的态度来保有宽以待人的品行,就会得到荣耀;用节俭来保有广大的土地,必定会有安定;用卑谦来保有显赫的官职,就是高贵;用警备之心来保有人口众多、兵强马壮,就意味着胜利;用愚笨来保有聪明睿智,就是明智;用浅陋来保有渊博,也是一种聪明。这六点都是谦虚谨慎的美德。你贵为君王,之所以拥有天下,是因为遵从了这些品德。不谦虚谨慎从而失去天下,进而导致自己亡身,桀、纣就是这样的下场。(你)能不慎重吗?”

《诫子书》导学案 一、教学目标 1.参照注释读懂并熟读成诵。 2.积累重点词语和文言知识 二、课前预习 1.读准字音、认准字形。 Yín()慢险zào()lì()精 年与时chí()悲守穷lú() 2.作者简介 诸葛亮,字孔明,号卧龙,徐州琅琊阳都(今山东临沂市沂南县)人,三国时期蜀国丞相,杰出的政治家、军事家、外交家、文学家、书法家、发明家。诸葛亮曾在襄阳隆中隐居。后刘备三顾茅庐请出诸葛亮,联孙抗曹,于赤壁之战大败曹军。形成三国鼎足之势,蜀章武元年(221年),刘备在成都建立蜀汉政权,诸葛亮被任命为丞相,主持朝政。蜀后主刘禅继位,诸葛亮被封为武乡侯。于蜀建兴十二年(234年)病逝于五丈原(今陕西宝鸡岐山境内),享年54岁。刘禅追封其为忠武侯,后世常以武侯尊称诸葛亮。诸葛亮代表作有《出师表》《诫子书》等。曾发明木牛流马、孔明灯等,并改造连弩,叫做诸葛连弩,可一弩十矢俱发。诸葛亮一生“鞠躬尽瘁、死而后已”,是中国传统文化中忠臣与智者的代表人物。 三、自学课文,理清情节 1.解释题目(方法指导:参照课下注释①) 2.诸葛亮写这封家信的目的是什么? 3.诸葛亮围绕学习告诫儿子,要成才需要具备几个条件? 四、理解内容,分享感悟 (一)说说你对以下两句话的理解。 静以修身,俭以养德 非淡泊无以明志,非宁静无以致远

五、课堂小结、拓 展阅读 1.《诫子书》是诸葛亮写给儿子的一封家书,殷殷教诲中蕴含着深切的希望。你的 父母也对你饱含期望,请把父母对你的期望写在下面。 2.拓展阅读 阅读《我与四季》中的《诫兄子严敦书》,体会体会马援对侄子的谆谆教诲。 当堂达标 1.诸葛亮,字,(时代)家家。 2.诸葛亮《诫子书》中常被人用作“志当存高远”的座右铭的句子 是:。 3.全文中心论点是。 4.《诫子书》中阐述学、才、志的关系的句子是: 。 5.阐述过度享乐和急躁对修身养性不利影响的句子是: 。

《诫子书》教学设计 教材分析 《诫子书》是人教版七年级上册第四单元的一篇文言文。这篇文章是三国时期著名政治家军事家诸葛亮54岁临终前写给8岁儿子的一封家书,成为后世历代学子修身立志的名篇。其文短意长、言简意赅,主旨是劝勉儿子勤学立志,修身养性要从澹泊宁静中下功夫,最忌荒唐险躁。它可以看作是诸葛亮对其一生的总结,从另一个侧面表现了诸葛亮这位历史伟人的高风亮节。学习本文重在引导学生理解内容,把握主旨,体会情感,从中获得精神的力量:淡泊明志,宁静致远,并由此积累背诵相关警言以自励。可以说《诫子书》是一篇勉学劝善的优秀之作。引导学生学习诸葛亮的这篇家书,不仅可以丰富学生的积累,在提高学生文言水平的同时,还可以结合《诫子书》的深刻内容,对学生进行治学、做人和修养方面的教育,升华他们的灵魂和良知,启迪他们的思维。 教学目标 1、知识与技能:结合注释疏通文意,理解文章的内涵。 2、过程与方法:能运用多种文言文朗读法来朗读课文。 3、情感与价值观:感受诸葛亮的人格魅力,提升自己的品格修养。 教学重点:用多种文言文朗读法诵读课文并理解文章的主旨. 教学难点:借助注释和工具书翻译课文 教学方法:诵读法讨论法 教学道具:多媒体 课时安排:一课时 教学过程 一、导入新课 根据学生的具体精神面貌来引入课题,主要以鼓励和表扬为主,激发学生的学习兴趣!缓减学生紧张的情绪。 二、走进诸葛亮 诸葛亮(181-234),字孔明、号卧龙,汉族,徐州琅琊阳都人,三国时期蜀汉丞相、杰出的政治家、军事家、散文家、书法家。在世时被封为武乡侯,死后追谥忠武侯。诸葛亮为匡扶蜀汉政权,呕心沥血,鞠躬尽瘁,死而后已。其散

2020年(秋季新版)七年级语文上册第四单元第16课《诫子书》导学案2(新人 教版 一、导学目标: 1. 熟读成背,积累名言警句 2.积累常见的实词、虚词和文言句式。 3. 体会语句内涵以及句子间联系。 4. 感悟谆谆告诫之语,殷殷期盼之情。 二、自主预学 (一)查阅资料,了解作者诸葛亮和写作背景 搜集有关诸葛亮的诗句或成语或典故。 (二)一读课文,借助字典、书下注释及有关参考资料,完成 1.给加点字注音或根据拼音写汉字 夫.君子之行()淡.泊.()()淫.慢()则不能lì()精 险躁.()则不能治性年与时驰.()遂.成枯.落()()悲守穷lú() 2.解释下列句中加点字 ①夫君子之行.②非淡.泊.无以明志 .. ③非宁静无以致远 ..则不能励精 ..④淫慢 ⑤险躁 ..则不能治性 ..⑥年与时驰. ⑦遂.成枯落⑧悲守穷庐 ..⑨非志无以.成学 (三)背诵默写 夫君子之行,,。非淡泊无以明志,。 夫学须静也,才须学也,,。 淫慢则不能励精,。,意与日去,, ,,将复何及! (四)二读课文,回答下列问题。 1.诸葛亮写这封家信的用意是什么? 2.诸葛亮在这段话中,哪句话劝勉儿子要珍惜时光,把握现在? 你由此想到了哪些诗句? 3.画出文中提到“志”和“学”的语句,联系上下文,说说你对文中“志”和“学”的关系是如何理解的? 4..文中有两句话常被人们用作“志当存高远”的座右铭,请写出这两句话。 三、互动探究 (一)学会朗读课文。(反复朗读让学生自然成诵) 1.学生听录音,完成下列任务:①标记生字注音,扫除文字障碍。②注意词句停顿。 2.学生自由朗读,提出自己解决不了的,让大家共同解决。把自己读的过程中觉得需要大家特别注意的

人教版七年级下册语文南方新课堂金牌学案答 案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

南方新课堂金牌学案答案 (语文七年级下册) 第一单元 1邓稼先 【自主预习新发现】 一、 áng xiǎn chóu yān chàn tǐng kuàng啸 挚奠仰慕 3.芒孺裹层 4. 筹划:想办法、定计划;筹措。 彷徨:走来走去,犹豫不决,不知往哪个方向去。 仰慕:敬仰思慕。 任人宰割:任免别人随便欺侮。 可歌可泣:值得歌颂,使人感动得流泪,指悲壮的事迹使人非常感动。 锋芒毕露:比喻锐气和才干全都显露出来。多形容人气盛逞强。 至死不懈:到死都不松懈,形容坚持到底。 当之无愧:当得起某种荣誉或称号,一点也不用惭愧。 【合作探究新课堂】 第一课时

一、第一部分是全文的“小引”。第六部分是全文的总结。第二部分简单介绍了邓稼先的生平经历和贡献。第三部分是第二部分的补充、延伸和扩展,它是以同奥本海默对比的方式突出地表现了邓稼先的气质、品格和奉献精神。第四部分从另一角度,写出邓稼先贡献之大。这一部分也是第二部分的扩展。第五部分则是重点写出了邓稼先的深厚博大的民族文化背景、超凡的创造才能、坚强的意志、坚定的信念、甘为祖国献身的崇高精神。这一部分是第二部分的具体化。 二、 1.①行为描写。②语言描写,如“我不能走”。③正面描写和侧面描写相结合。 2.选用典型事例往往可以更好地表现人物的精神品质。这里的两件事充分表现了他的巨大的人格魅力,正是他的无私真诚才感染了所有的人。这样就能更好地表现文章中心。 3.课文把邓稼先与奥本海默对比着写,有烘托作用。奥本海默出类拔萃,是美国一流核物理专家,在世界早有声望。此处对比,不仅说明邓稼先的贡献与奥本海默齐名,还比他多了好多优秀品质。旨在更生动形象地表现出邓稼先的人格魅力,更鲜明地突出邓稼先的坚毅和奉献精神,就然而然地得出结论:“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子”,是“中国共产党的理想党员”。 第二课时 一、 1.有时句式十分整齐,例如“从‘任人宰割’到‘站起来了’”部分,举了1898年“任人宰割”的四个例子;又如“‘两弹’元勋”部分,按时间顺

《诫子书》教学设计 【教学目标】 1、知识和能力:积累文言实词,熟读成诵,培养文言语感。 2、过程和方法:反复朗读,理解课文内容,把握文章脉络,学习诸葛亮严密的论证。 3、情感态度和价值观:通过品读课文,感受诸葛亮的人格魅力,教育学生读书修身,静心养德。做有抱负有智慧有胆识的人。 【教学重点】背诵课文,积累警句;理解主旨勤学励志,修身养性 【教学难点】体会作者情感,赏析精彩妙点 教学时间:1课时 教学内容与步骤 一、情景激趣 诸葛亮(181—234),字孔明、号卧龙(也作伏龙),琅琊阳都(今山东临沂市沂南县)人,三国时期蜀汉丞相、杰出的政治家、军事家、文学家。 诸葛亮为匡扶蜀汉政权,呕心沥血,其“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神受到历代的赞扬。其在《三国演义》中被塑造成忠臣楷模,智慧化身。成都、宝鸡、汉中、南阳等地有武侯祠,杜甫作《蜀相》赞诸葛亮。 诸葛亮在民间与官方的影响都甚大,后世流传着大量与他相关的歇后语、俗语、成语等,如诸葛亮草船借箭——有借无还,三个臭皮匠——抵个诸葛亮,挥泪斩马谡、三顾茅庐、鞠躬尽瘁,死而后已、七擒孟获、既生瑜,何生亮等。 本文写于蜀汉建兴十二年(元234年),当年诸葛亮出兵武功,其间写信给诸葛谨,称“诸葛瞻如今已经八岁,十分聪明可爱,只是怕他过早成熟,将来成不了大器”。又在临终前作《诫子书》与诸葛瞻。文章阐述修身养性、治学做人的深刻道理,不仅让他的子孙从中获益颇多,后来诸葛瞻战死绵竹,为国尽忠,就是明证,也给其他人提供了修身立志的借鉴,其中的名句“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”影响了一代又一代的人。 同学们,我们今天学习本文,看看我们能够从中受到怎样的启示? 二、探究生趣 第一步,泛读课文,理解文意。指导学生阅读时,要求结合注释,梳理文意,将课下重要注释简化后移到课文相关位置处。用序号标出情节结构。在阅读过程中积累下列词语: 诫:警告,劝人警惕。 夫(fú):段首或句首发语词,引出下文的议论,无实在的意义。 君子:品德高尚的人。指操守、品德、品行。 修身:个人的品德修养。 养德:培养品德。 澹(dàn)泊:也写做“淡泊”,清静而不贪图功名利禄。内心恬淡,不慕名利。清心寡欲。明志:表明自己崇高的志向。

七年级语文下册导学案初稿(NO.1) 第一课邓稼先(第一课时) 主备人:审核人: 一、自主学习 1.给下列加点字注音。 邓稼.先( ) 元勋.( ) 无垠.( ) 选聘.( ) 至死不懈.( ) 筹. 划( ) 宰.割( ) 彷.徨( ) 仰.慕( ) 鲜.为人知( ) 开拓.( ) 难堪.( ) 鞠躬尽瘁.( ) 风悲日曛.( ) 兽铤.亡群( ) 二:了解作者以及写作背景、文体特点。 三:自主阅读,认真思考。 1.文章写了哪几个方面的内容?表达了怎样的思想感情? 2.在写邓稼先以前,为什么先概述我国近一百年来的历史? 3.文章既然是写邓稼先,为什么还要写奥本海默? 4.标示出你认为最感人的并能揭示邓稼先精神和人格的句子,用“我们看到了一 个的邓稼先”的句式说话。 二、人物探究 1.课文写了哪些事例?通过这些事例,表现了人物怎样的精神品质?【组内讨论交 流完成。】 2.分析人物的描写方法,找出哪些属于正面描写,哪些属于侧面描写。 3.从文中找出直接赞美邓稼先的语句,圈出其中的关键词语。【浏览课文,找语句,圈出词语。在此基础上全班讨论交流找出的语句。】 三、质疑探究 1.全文六个部分之间有什么联系? 2.为什么作者对邓稼先的生平事迹和巨大贡献没有作详细介绍?

七年级语文下册导学案初稿(NO.2) 第一课邓稼先(第二课时) 主备人:审核人: 一、前情回顾 一篇回忆性人物传记,作者将邓稼先的生平、贡献放在广阔的社会文化背景中描写、评价,突出了人物不平凡的人生经历和对民族的伟大贡献,高度颂扬了伟大的爱国主义精神和献身国防科学的崇高情怀。这节课,让我们一起走进邓稼先的内心世界,去了解他的爱国情怀。 三、精读探究 1.文章的语言很有特色,句式多变。有时句式十分整齐,有时长句与短句交错使用,句式的运用完全服从于表达感情的需要。你能举出几个例子来加以说明吗? 2.以第三部分为范例,探究在记叙基础上议论、抒情的好处: 找出第三部分第九、第十两段中的关键词语,说明这些词语各自概括了这一部分的哪些内容,说一说这样表达思想感情有什么好处。 3.深刻体会作者深沉的爱国主义感情。 四、写作手法探究 五、精段研读 阅读第五部分,思考如下问题: 1.本部分主要写什么? 2.文章引用《吊古战场文》有什么作用? 3.文章写1982年的例子有什么作用? 4.引用五四时期的一首歌的歌词有什么作用? 一、积累与运用 1.下列加点字注音全对的一项是( ) A.鲜.为人知(xiān)开拓.者(tuò)元勋.(xūn) B.鞠躬尽瘁.(cuì)难堪.(kān)选聘.(pìn) C.热泪盈眶.(kuàng)说.服(shuì)无垠.(yín) D.彷徨.(huáng)挚.友(chì)殷.红(yān) 2.下面词语书写有误的一项是( ) A.租借宰割悲惨鲜为人知 B.奠基拔尖难堪妇儒皆知 C.忠厚选聘震荡真诚坦白 D.摄制彷徨挚友层出不穷 3.下列句子中加点的词语解释有误的一项是( ) A.奥本海默是一个拔尖的人物。佩服他、仰慕 ..他的人很多,不喜欢他的人也不少。(仰慕:敬仰思慕。) B.“鞠躬尽瘁 ....,.死而后已 ....”正好准确地描述了他的一生。(鞠躬尽瘁,死而后已:小心谨慎,贡献出全部力量。) C.张爱萍将军称他为“‘两弹’元勋 ..”。(元勋:最高领导人。)

《诫子书》导学案(szl) 教学目的 1.背诵课文,积累诫、夫、修身、澹泊、励、遂等词语。 2.理解文章大意,并进行现代审视。 3.了解阅读文言的基本方法。 教学重难点 1.背诵课文,积累诫、夫、修身、澹泊、励、遂等词语。 2.理解文章大意,并进行现代审视。 教学时间:2课时 教学内容与步骤 第一课时 一、情景激趣 诸葛亮(181—234),字孔明、号卧龙(也作伏龙),琅琊阳都(今山东临沂市沂南县)人,三国时期蜀汉丞相、杰出的政治家、军事家、文学家。 诸葛亮在民间与官方的影响都甚大,后世流传着大量与他相关的歇后语、俗语、成语等,如诸葛亮草船借箭——有借无还,三个臭皮匠——抵个诸葛亮,挥泪斩马谡、三顾茅庐、鞠躬尽瘁,死而后已、七擒孟获、既生瑜,何生亮等。 本文写于蜀汉建兴十二年(元234年),当年诸葛亮出兵武功,其间写信给诸葛谨,称“诸葛瞻如今已经八岁,十分聪明可爱,只是怕他过早成熟,将来成不了大器”。又在临终前作《诫子书》与诸葛瞻。文章阐述修身养性、治学做人的深刻道理,不仅让他的子孙从中获益颇多,后来诸葛瞻战死绵竹,为国尽忠,就是明证,也给其他人提供了修身立志的借鉴,其中的名句“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”影响了一代又一代的人。 同学们,我们今天学习本文,看看我们能够从中受到怎样的启示? 二、探究生趣 第一步,泛读课文,理解文意。指导学生阅读时,要求结合注释,梳理文意,将课下重要注释简化后移到课文相关位置处。用序号标出情节结构。在阅读过程中积累下列词语: 诫:警告,劝人警惕。 夫(fú):段首或句首发语词,引出下文的议论,无实在的意义。 君子:品德高尚的人。指操守、品德、品行。 修身:个人的品德修养。 养德:培养品德。 澹(dàn)泊:也写做“淡泊”,清静而不贪图功名利禄。内心恬淡,不慕名利。清心寡欲。明志:表明自己崇高的志向。 宁静:这里指安静,集中精神,不分散精力。致远:实现远大目标。成:达成,成就。 慢:懈怠,懒惰。 励:振奋。 治性:“治”通“冶”,陶冶性情。 与:跟随。 驰:疾行,这里是增长的意思。 去:消逝,逝去。 遂:于是,就。 接世,接触社会,承担事务,对社会有益。有“用世”的意思。 将复何及:又怎么来得及。 淫慢:过度的享乐,懈怠。淫:过度。 (一)探究结构 学法指导:理解文章整体结构,要注意通过文章的结构特色、文中提示思路的词语或句子加以理解。课文的一般结构方式为提出对象,对对象进行直接描写和间接描写,点明意义。 理解结构要从抓线索或文眼入手。 1.总的要求:静以修身,俭以养德。 2.修身方法:澹泊明志,宁静致远。 3.求学方法:宁静求学,立志成学。 4.行为要求:切忌淫慢,防止险躁。 (二)探究中心 学法指导:理解中心,要找出文章的写作重点和文章中对整体内容进行抒情或议论的部分;指导学生结合上述内容,根据作者的写作背景、意图等概括出文章的中心,并理解含义;理解这个中心的深刻或新颖之处,并理解这个中心在原文中是如何表达出来的;指导学生理解这个中心对自己的启示。 1.本文的中心是什么? 明确:劝勉儿子勤学立志,修身养性要从淡泊宁静中下功夫,最忌怠惰险躁。2.本文的中心对你有何启示? 第二步,精读课文。 (一)翻译课文。 抽同学翻译,教师点评梳理: 德才兼备人的品行,是依靠内心安静精力集中来修养身心的,是依靠俭朴的作风来培养品德的。不看轻世俗的名利,就不能明确自己的志向,不是身心宁静就不能实现远大的理想。学习必须专心致志,增长才干必须刻苦学习。不努力学习就不能增长才智,不明确志向就不能在学习上获得成就。追求过度享乐和怠惰散漫就不能振奋精神,轻浮暴躁就不能陶冶性情。年华随着光阴流逝,意志随着岁月消磨,最后就像枯枝败叶那样,成为对社会没有任何用处的人,(到那时,)守

22、《陋室铭》导学案 静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远 ----------- 诸葛亮《诫子书》 学习目标: 1、掌握常用文言实词虚词,能正确翻译全文。背诵全文。 2、学习本文托物言志的手法。 3、理解作者不慕荣利、保持高尚节操的愿望和不求闻达、安贫乐道的情趣。 学习重点: 1、掌握常用文言实词虚词,能正确翻译全文。 2、学习本文托物言志的手法, 学习难点: 1、理解作者不慕荣利、保持高尚节操的愿望和不求闻达、安贫乐道的情趣。 2、体会本文语言优美,音调铿锵的特点 学法指导: 1、文体知识 。“铭”铭,是古代刻在器物、碑碣上用来警戒自己或称述功德的文字,后来发展成为一种文体,这种文体一般都要押韵。 2、托物言志的写法 托物言志就是通对物品的描写和叙述,表现自己的志向和意愿。采用托物言志法写的文章的特点是用某一物品来比拟或象征某种精神、品格、思想、感情等。要写好这样的文章,就要掌握好“物品”与“志向”,“物品”与“感情”的内在联系。首先是物品的主要特点要与自己的志向和意愿有某种相同点和相似点。其次,描述时,自己的志向要以物品的特点为核心。物品要能表达自己的意愿。托物言志的写作方法,最常用的有比喻、拟人、象征等。 3、走近作者 刘禹锡,唐代诗人、哲学家,字梦得。洛阳人,唐德宗贞元九年擢进士第,授监察御史。唐顺宗时,热心赞助王叔文的政治革新,反对宦官和藩镇割据势力,失败后,被贬为朗州司马,以后又任连州、朗州、和州等州刺史。后以裴度力荐,任太子宾客,加检校礼部尚书。和柳宗元交谊很深。有《刘宾客集》(一称《刘梦得文集》)。本文是他被贬为地方官,在和州刺史任上写的。 第一课时 一、预习导学 (一)交流讨论“预习导学”部分的知识点。 (二)读通课文,掌握重点实词、虚词用法,了解课文内容。 1.本文作者(人名)是(朝代)著名文学家。“铭”是的文字,后来成为一种文体,这种文体一般都。 2、给下列加点字注音。 陋室铭.()德馨.()苔.()痕 鸿儒.()案牍.()西蜀.() 二、合作探究,翻译课文。 1、理解加点词词义。

16诫子书 知识与技能 朗读课文,背诵课文,培养学生的古典文学素养。 过程与方法 引导学生注意词语的积累和文句的精确翻译与理解。 情感、态度与价值观 理解文中深刻的人生理念和父对子的殷殷期望。 重点 诵读课文,积累警句;理解主旨,勤学励志。 难点 引导学生理解文章的思想意义。 诵读积累法、精读探究法。 学生 课文预习,自读课文,圈点生字词,勾画出文中不理解的句子,提出疑难问题。 老师 多媒体课件。 1课时 “丞相名垂汗简青,书台犹在谁复登”“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”“汉贼明大义,赤心贯苍穹”……千古良相诸葛亮不但是陆游、文天祥笔下的精英忠魂,更是后人眼中的智慧化身。他一生立志“兴复汉室,还于旧都”,为此鞠躬尽瘁,死而后已;他更以淡泊明志、宁静致远的高风亮节言传身教,惠及子女。今天让我们一起走进他的《诫子书》,聆听他对子女、后人的谆谆教诲。 诸葛亮(181—234),字孔明,号卧龙,琅玡阳都(今山东沂南南)人。三国时期著名的政治家,军事家。他躬耕陇亩时“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”,但注意结交名士,研读古籍,留心时政,常以管仲、乐毅自励。被刘备三顾茅庐请做军师之后就提出著名的《隆中对》,策动孙、刘联盟,大破曹操,奠定三国鼎立的基础。蜀汉建立,拜为丞相。为完成统一中原,兴复汉室的大业,他效忠先主,辅佐后主,外联东吴,内修政理,南征平叛,北抗强魏,先后五次北伐魏国,终因积劳成疾而逝世,享年54岁,临终遗嘱“掘棺材之地,穿平常服饰,不配器物”,留给子孙的财产只有桑800株,薄田15公顷。他以自身言行感染激励自己的子孙,“善政嘉事”“美声溢誉”,其子诸葛瞻、诸葛尚均义无反顾,为国捐躯,一家三代,鞠躬尽瘁,死而后已,深为后人传诵。

1、从百草园到三味书屋【鲁迅】 第一课时 学习目标: 1.积累词语,掌握“攒、拗、确凿、轻捷、相宜、方正”等词的读音、字形及词义,并学会运用。 2、了解作家作品,理清文章层次。 “,俯首甘为孺子牛”是鲁迅先生一生的写照。 三味书屋》选自《》。 2.扫除文字障碍 (请同学们默读课文,不认识的字注上字音,解释“人迹罕至”) 缠络豁觅食渊博确凿菜畦油蛉桑椹 珊瑚攒斑蝥秕谷书塾蝉蜕盔甲蟋蟀 收敛拗脑髓倜傥锡箔宿儒竹筛臃肿 金叵罗人迹罕至 3.指定学生朗读课文。 4.学生思考以下问题: 文章的题目是“从百草园到三味书屋”,请同学考虑文章从第几段到第几段写的是“百草园”的生活?第几段到第几段写的是“三味书屋”的生活? 5.布置作业 ①生字生词在作业本上抄写三遍。 ②熟读全文三遍,并反复朗读课文第2自然段。 课堂展示: 1、课文朗读。 2、听写生字词。 课后反思:

1、从百草园到三味书屋【鲁迅】 第二课时 学习目标 1、学习本文写景善于抓住景物特征,层次井然、融情入景的写法,培养学生的观察能力和表达能力。 2、品味作者简练生动、准确传神的语言特色,增强语感。 合作探究 1、本文题为“从百草园到三味书屋”,你从这个题目得到了哪些信息? 2、“其中似乎确凿只有一些野草,但那时确实我的乐园。”一句,“似乎”“确凿”语意是否矛盾?为什么? 3、朗读第2自然段,从下列角度思考,作者写了什么? (1)从句式上看: (2)从描写的范围来看: (3)从描写的对象来看: (4)从观察的角度来看: (5)从修辞手法的角度看: 4写了百草园的景物后,为什么要写美女蛇的故事? 5、作者先写百草园冬天的“无味”,然后写下雪带来的乐趣,这是什么写法?起什么作用? 6,找出表示捕鸟动作的词,说说这些词的作用。 课堂检测 阅读第二自然段,完成后面的习题。 1.指出下列句子的表达方式。 (1)油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。()(2)有人说,何首乌根是有像人形的,吃了便可以成仙。()(3)那周围的短短的泥墙根一带的趣味是多么令人心动啊!()2.本文运用多种感觉写景,请根据要求从语段中摘录例句(一句即可)。

《诫子书》 林淑琴 教学目标: 1.读准字音,熟读成诵。 2.注意词语的积累和文句的精确翻译与理解。 3.感受诸葛亮的人格魅力,对儿子的殷殷教诲和无限期望,教育学生读书修身,静心养德。 教学重点 1.背诵课文,积累警句; 2.理解主旨,励志修身。 教学难点 体会作者情感,赏析精彩妙点。 学情分析 七年级学生接触文言文的时间不长,对文言文的文体知识、写作特点要有初步了解。应联系学生实际考虑,不宜往深处、难处开掘,所以文章结构特点及哲学辩证思想不列为教学目标。本篇课文短小精悍,辞约意丰,字字珠玑,掷地有声,有谆谆告诫之语,更溢满殷殷期盼之情。教学中可联系现实实际谈体会,赏析品味并积累警句;中间穿插历史背景小故事,开阔学生视野,激发学生兴趣,感受诸葛亮的人格魅力,提升自己的品德、素养和情趣。 教法学法:朗读教学圈点批注 课时分配 1课时 教学过程 一、导入新课(3分钟) 直接入题 1.解题: 《诫子书》,告诫儿子的一封家书。高度概括了作者一生做人的准则,堪称教子的千古范文。 预设问题:(1)告“诫”了什么?(2)对“子”的影响?(3)家“书”的语言艺术? 2.作者: 中国传统文化中忠臣与智者的代表人物:品格高洁,才学渊博,鞠躬尽瘁,死而后已。这说的是谁呢?(提醒学生记笔记)诸葛亮,名亮,字孔明,号卧龙先生;三国时期著名的政治家、

军事家。被称为“古今第一贤相”。 二、出示目标(1分钟) 引导学生明确学习目标,并确定学习的重点难点(读目标) 三、出示学习任务(课件)识字朗读听记欣赏 四、识字(圈点勾画批注)(1分钟) 指导学生用圈点批注法完成生字词的学习扫清文字障碍 (课件展示文中没有注音的词) 夫()淡泊()()淫()慢险躁()遂()庐() 五、朗读指导(10分钟) 1.平稳深沉要求读准字音 2.层次清晰读出句号长句的停顿四字短语 3.特别节奏拖音节拍读出感叹号 示例:非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远……非学/无以广才,非志/无以成学。(双重否定句,强调) (朗读,要读出一种文言文味道,必须把自己沉进去,把握好语气语调和感情) 三、听记翻译(合作)方式(10分钟) 1.听什么?记什么?听课文中没有注释的词并记在课本上。(课件展示) 之:的(结构助词) 行:品行 以:用来。(倒装句) 修身:修养身心。 广:扩展增长(形容词用作动词)。 远:远大目标(形容词用作动词)“远大目标”应该是名词吧也:表判断 成学:成就 则:就 遂:最终; 悲:可悲 请根据老师给大家的注释加上课文注释,给文章做翻译。 (课件展示译文,学生对比,纠正,齐读翻译) 难点预见:非淡泊无以明志,非宁静无以致远

当我死时 学习目标 1.了解作者有关的文学常识。 2.品味诗歌语言,通过想象、联想领悟诗的意境。 3.通过熟读背诵,把握三首诗歌的韵律、节奏,理解诗的内涵。 4.感受诗歌所表现的思乡、爱国感情。 学习重点 诵读。感受诗歌中涌动着的激情,把握诗歌主题。 学习难点 品味诗歌语言,通过想象、联想领悟诗的意境。 学习过程 一、自主预习 ⒈了解作者及写作背景。 余光中:1928年生于南京,祖籍福建,母亲原籍江苏,故有“江南人”之称。当代著名诗人、文学评论家、翻译家。1948年余光中随父母迁香港,第二年赴台,主要诗作有《乡愁》、《等你,在雨中》等;诗集有《灵河》、《余光中诗选》等;诗论集有《诗人之境》、《诗的创作与鉴赏》等。其中《乡愁》一诗,因为形象而深刻的抒发了游子殷切的思乡之情并富有时代感而受到人们的喜爱和赞赏。 1966年的一个寒夜,受聘在美国密西根州立大学英文系任副教授的台湾诗人余光中,抑郁寡欢,临窗西望,思念着遥远的祖国,想起自己的经历:自从1948年7月离开大陆迁居香港以后(第二年又到台湾求学),秋风落叶已经有十七回了。二十岁离国,三十七岁怀乡,还不知何日是归年呢。多愁善感的余光中想到了人生的大限,希望自己死后葬身在祖国的土地中,于是他写成这首《当我死时》。 2.给下列加点字注音或根据拼音写汉字。 头lú( ) 埋zàng()瞭.望()未餍.() 饕餮 ..( ) ..( )鹧鸪 3. 解释下列词语。 未餍:饕餮:: 4.朗读背诵这首诗,并归纳主题: 诗人通过倾诉自己死后要葬在()的强烈愿望,表达了()之情。 二、合作探究 1.你感受到全诗传达给你的什么情感? 说说这种情感是怎样表现出来的?(借助了哪些意象?) 2.你认为哪些诗句最富有诗意?谈谈你的理解。 三、拓展延伸 乡愁余光中 小时候/乡愁是一枚小小的邮票/我在这头/母亲在那头 长大后/乡愁是一张窄窄的船票/我在这头/新娘在那头 后来啊/乡愁是一方矮矮的坟墓/我在外头/母亲在里头 而现在/乡愁是一湾浅浅的海峡/我在这头/大陆在那头 1.《乡愁》每节抒写了一件事,请用四个字来概括每件事。 2.这首诗抒发了诗人什么感情?感情基调应该是怎样的? 四、巩固练习

导学案 15 诫子书 学习目标 1.多次朗读课文,培养文言语感,积累重点词语和文言知识。 2.结合作者生平,体会文章主旨,并思考其现实意义。 3.领会古人思想观念中修身与治学的联系,并将其用运于自己的生活学习实践中。 学习重难点 重点:感受并领悟中国传统思想文化的魅力。 难点:深刻体会修身治学之道,明白“淡泊明志、宁静致远”的深刻内涵。 知识链接 《诫子书》是三国时期政治家诸葛亮临终前写给他儿子诸葛瞻的一封家书。从文中可以看作出诸葛亮是一位品格高洁、才学渊博的父亲,对儿子的敦敦教诲与无限期望尽在此书中。全文通过智慧理性、简练谨严的文字,将普天下为人父者的爱子之情表达得非常深切,成为后世历代学子修身立志的名篇。 学法指导: 1.学习过程中要有意识划分文章节奏,强化朗读训练,读出文章所蕴含的情感。 2.在学习过程中,同学们一定要重点关注“静”“俭”“明志”“淡泊”“致远”等词的内涵意义及其之间的联系,以便更好地理解文章的深刻意蕴。 一、课前预习基础梳理 【常识积累】1.填空,补充文学常识。 诸葛亮(181—234),三国时期政治家、军事家。字,琅邪阳都(今山东沂南)人。早年避乱于荆州,隐居陇亩,时称“”。刘备三顾茅庐,他提出联合孙权抗击曹操统一全国的建议。此后成为刘备的主要谋士。刘备称帝后,任为丞相。刘禅继位,被封为武乡候,领益州牧,主持朝政。后期志在北伐,频年出征,与曹魏交战,最后因病卒于五丈原。有《诸葛亮集》。 【字词梳理】2.根据课文语境解释下列字词。

淡泊: 无以: 明志: 致远: 广才: 淫慢: 励精: 险躁: 枯落: 年与时驰: 意与日去: 【朗读练习】3.用“/”划分下列句子的朗读节奏。 (1)夫君子之行,静以修身,俭以养德。 (2)非淡泊无以明志,非宁静无以致远。 (3)非学无以广才,非志无以成学。 (4)淫慢则不能励精,险躁则不能治性。 (5)年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及! 二、独立思考课文初探 1.本文很明显是一篇议论性文章,作者哪两个方面进行了论述的?作者的主要观点为何? 2.请你谈谈对“夫学需静也,才需学也”这句话的看法。 三、集思广益合作探究 1.由文章可见,“静”可谓是把握与理解文章的关键因素,那么它一定不似表面上的意思那么简单。请与其他同学合作讨论,到底该如何理解文中的“静”? 2.在《论语》十二章中我们已经学习了修身与治学,在本篇文章中,依然强调的是修身治学,这真是件怪事,为何修身与治学之间联系如此紧密。请同学们关于此话题展开讨论,探讨修身与治学之间的联系,并思考该思想的现代意义。

出师表诸葛亮 【教学目标】 1.掌握遗、每、布衣、顾、效、毛、痛恨、卑鄙、兵、涕、零、以等词的意义和用法。 2.了解作者及本文写作背景。 3.了解“表”这种文体。 4.熟读课文,初步感知课文内容,背诵课文。 5.体会诸葛亮对蜀汉的忠诚之心和他所提建议的进步性。 6.学习诸葛亮的责任感和使命感 【资料链接】 1.关于作者 诸葛亮(181年-234年10月8日),字孔明,号卧龙(也作伏龙),汉族,徐州琅琊阳都(今山东临沂市沂南县)人,三国时期蜀汉丞相,杰出的政治家、军事家、散文家、书法家、发明家。在世时被封为武乡侯,死后追谥忠武侯,东晋政权因其军事才能特追封他为武兴王。其散文代表作有《出师表》、《诫子书》等。曾发明木牛流马、孔明灯等,并改造连弩,叫做诸葛连弩,可一弩十矢俱发。于建兴十二年(234年)在五丈原(今宝鸡岐山境内)逝世。 刘禅追谥其为忠武侯,故后世常以武侯、诸葛武侯尊称诸葛亮。诸葛亮一生“鞠躬尽瘁、死而后已”,是中国传统文化中忠臣与智者的代表人物。 2.表 古代向帝王上书言事的一种文体。我国古代臣子写给君主的呈文有各种不同的名称。战国时期统称为“书”,如李斯《谏逐客书》。到了汉代,这类文字分成章、奏、表、议四小类。“章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。”(《文心雕龙》)此外,还有一种专议朝政的文章,又统称“表”。“表”的基本特征是“动之以情”。《出师表》是诸葛亮在出师北伐前向刘禅(刘后主)的言事呈文。 3.写作背景 实现国家统一是刘备的遗志,诸葛亮为了实现先帝遗志,在战略后方日益巩固的情况下决定出师伐魏。但刘后主却昏庸无能,听信奸佞,成了北伐的后顾之忧。诸葛亮在出师前写下这篇文章,以恳切的言辞劝说后主广开言路,严明赏罚,亲贤远佞,以修明政治,完成“兴复汉室”的大业;也表达了诸葛亮报答先主知遇之恩的真挚感情和“北定中原”的决心。 【课文】 先帝创业未半而中道崩殂 ..(cú)(死亡,死),今天下三分,益州疲弊,此诚.(实在)危急存亡之秋. (时)也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇 ..(优待,厚遇),欲报之.(代 词,指“殊遇”)于陛下也。诚宜开张 ..(发扬 ..(扩大)圣听,以.(来)光.(发扬光大)先帝遗德,恢弘 扩大)志士之气,不宜妄自菲薄 ..(不适宜,不恰当),以.....(),引.(称引)喻.(譬喻)失义 (表因果,以致)塞忠谏之路也。 宫中府中,俱.(全,都)为一体,陟.(zhì)(提升)罚臧.(善)否.(pǐ)(恶),不宜异同。若有作. 奸犯科 ...及(做奸邪事情,犯科条法令)为忠善者,宜付有司论其刑.(罚)赏,以昭陛下平明之理.(治),不宜偏私,使内外异法也。 侍中侍郎郭攸之、费祎(yī)、董允等,此皆良.(善良)实.(诚实),志.(志向)虑.(心思)忠纯, 是以 ..(因此)先帝简.拔(选拔)以遗.(wèi)(给予)陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨.(询问) 之,然后施行,必能裨.(bì)补.(弥补)阙漏 ..(缺点,疏漏),有所广益。 将军向宠,性.(性情)行.(xíng)(品行)淑.(善)均.(平),晓畅军事,试用于昔日,先帝称之

《诫子书》教学设计 教学目标: 知识与技能: 朗读课文,背诵课文,培养学生的古典文学素养。 过程与方法:引导学生注意词语的积累和文句的精确翻译与理解。情感态度与价值观:理解文中深刻的人生理念和父对子的殷殷期望。教学重点:诵读课文,积累警句;理解主旨,勤学励志。 教学难点:引导学生理解文章的思想意义。 教学方法:阅读法,学导法 教学课时:2课时 教学过程: 第一课时 一、导入 由杜甫的《蜀相》中的诗句导入。“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”这几句诗写的是哪一位历史人物?(学生回答引出诸葛亮) 诸葛亮是《三国演义》中的智慧的化身,其实他不但是一位智者,更是一位慈父,今天就让我们学习一篇诸葛亮写给他儿子的家信——《诫子书》,去体会慈父的殷殷情怀,智者的谆谆教诲。 二、初读课文,读准读顺。 1、学生自由朗读课文,读准字音,注意停顿。 2、找学生朗读课文,师点拨存在的问题。师生共同明确加点字的注音和课文朗读停顿。

夫.:澹泊 ..::淫.慢:险躁.:穷庐.: 夫.∕君子∕之行,静∕以修身,俭∕以养德,非∕澹泊 ..∕无以∕明志,非∕宁静∕无以∕致远。夫∕学∕须静也,才∕须学也,非学∕无以∕广才,非志∕无以∕成学。淫.慢∕则∕不能∕励精,险躁.∕则∕不能∕治性。年与时∕驰,意与日∕去,遂成∕枯落,多不∕接世,悲守∕穷庐.,将∕复何及。 3、全班齐读课文。 三、精读课文,准确翻译。 1、借助课下注释和工具书自主译读课文。 温馨提示:A、联系实虚词的日常积累(如“以”的常见用法),迁移联想,猜读翻译,合作交流,取长补短,后总结成型。 B、翻译课文时不能直译的便意译,无论哪种译都要保留原句的句式特征(如双重否定)和原文的风格特点(如本文的简洁精警) 2、合作探究:小组合作,解决个人翻译过程遇到的难题。 3、师生共同解疑。教师给予点拨,对学生进行古文学习方法的指导。 第二课时 四、品读课文,领会深意 本环节教师以一系列的问题带动学生对课文的深入理解。 1、文中有两句话常被人们用作“志当存高远”的座右铭,这两句话是什么? 2、文中表达中心意思的关键句是哪一句?