……

乡树扶桑外,主人孤岛中。 别离方异域,音信若为通。 ——王维《送秘书晁监还日本国》

青浦区2019学年第一学期高三年级期终学业质量调研测试

历史试卷

本试卷分为选择题和非选择题两部分,全卷共5页。2020年1月

考生注意:

1.答卷前,考生务必分别在答题卡和答题纸上用钢笔清楚填写姓名和准考证号,并用铅笔在答题卡上正确涂写准考证号。交卷时需交答题卡和答题纸,试卷不用上交。

2.选择题(第 1-20题) 由机器阅卷,答案必须全部涂写在答题卡上。注意:答题卡与试卷在试题编号和选项上是一一对应的。考生应将代表该题答案的小方格涂黑,不能错位。答案需要更改时,必须将原选择用橡皮擦清,重新选择。答案不能写在试卷上,写在试卷上一律不给分。(注意:答题卡的准考证号码是九位,如“XXXXXXXXX ”,涂号码时按九位涂) 3.考试时间60分钟,试卷满分100分。

一、 选择题(1-20每题2分,共40分)

1. “天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用”,该现象始于

A.夏朝

B.商朝

C.周朝

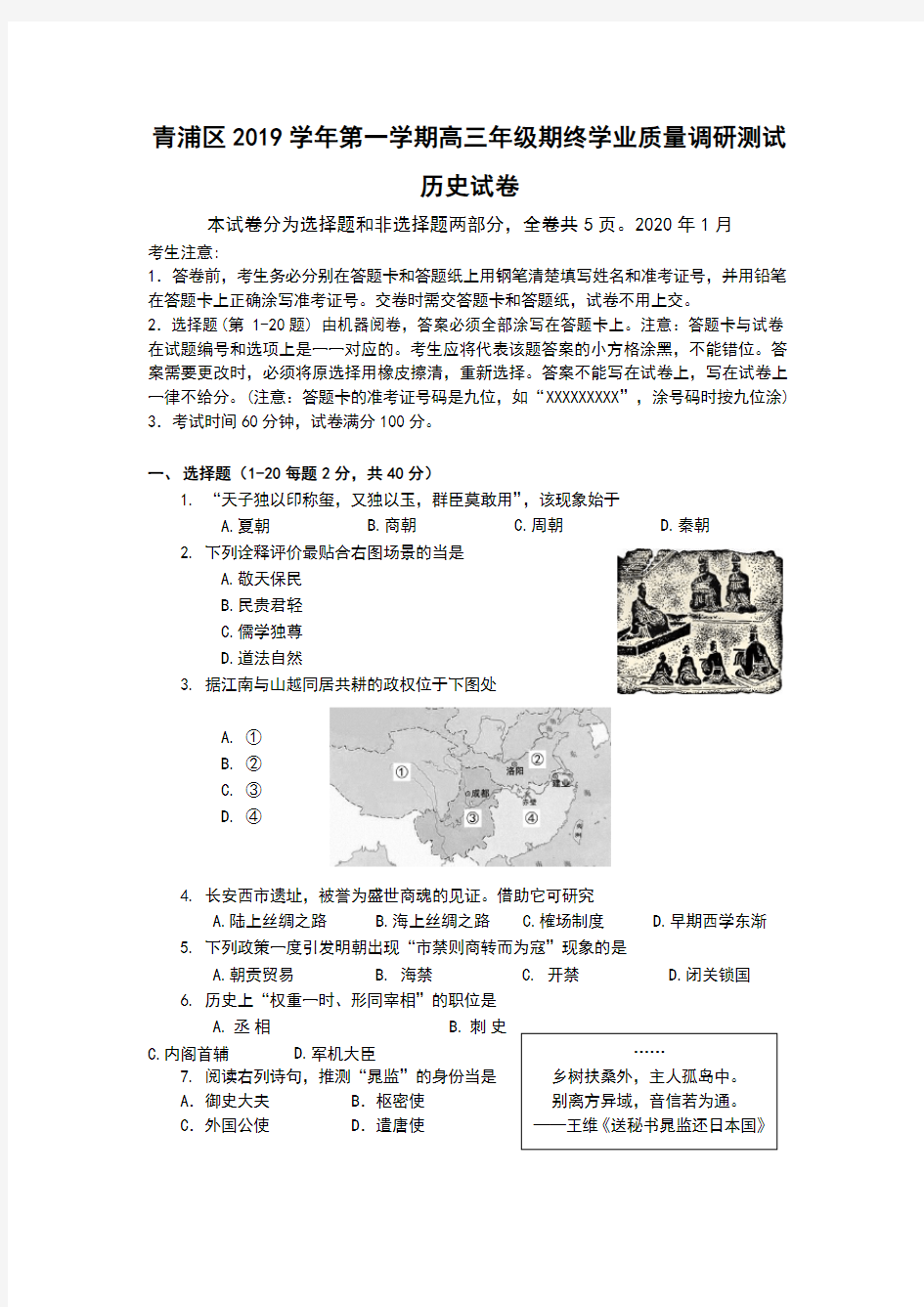

D.秦朝 2. 下列诠释评价最贴合右图场景的当是 A.敬天保民

B.民贵君轻

C.儒学独尊

D.道法自然

3. 据江南与山越同居共耕的政权位于下图处

A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

4. 长安西市遗址,被誉为盛世商魂的见证。借助它可研究

A.陆上丝绸之路

B.海上丝绸之路

C.榷场制度

D.早期西学东渐 5. 下列政策一度引发明朝出现“市禁则商转而为寇”现象的是

A.朝贡贸易

B. 海禁

C. 开禁

D.闭关锁国

6. 历史上“权重一时、形同宰相”的职位是

A.丞相

B.刺史

C.内阁首辅

D.军机大臣

7. 阅读右列诗句,推测“晁监”的身份当是 A .御史大夫 B .枢密使 C .外国公使 D .遣唐使

8. 观察下列示意图,按照正常时序,“”处应填入

二次革命洪宪帝制军阀混战

A.辛亥革命 B.宋教仁遇刺案

C.护国运动 D.伪满洲国建立

9. “所有公私款项收付、契约票据及一切交易、一律改用银币,不得再用银两……持有银两者,可由中央造币厂代铸银币,或在中央、中国、交通3银行兑换银币。”该法令旨在

A.废两改元 B.协定关税

C.改订新约 D.法币改革

10. 1931年11月,第一次全国苏维埃代表大会庄严宣告:中华苏维埃共和国成立。之所以选择在11月召开大会宣布成立新的国家,意在纪念

A.辛亥革命 B.中共一大

C.合作北伐 D.俄国革命

11. 20世纪20年代吕思勉撰成《白话本国史》。据此推测,其写作可能受下列事件影响的是

A.新文化运动 B.护国运动

C.一二·九运动 D.五四运动

12. 右列为1940年于8月26日新华日报馆

印发的题为“华北交通总攻击战”捷报。据此判

断该大捷当指

A.淞沪会战

B.百团大战

C.平型关战役

D.台儿庄战役

13. “该国际会议召开于20世纪50年代,围绕和平解决朝鲜问题和恢复印度支那和平问题进行了会谈和讨论。”该解说词描述的会议当指

A.万隆会议 B.日内瓦会议

C.汪辜会谈 D.第26届联大

14. 某小组为制作“过渡时期大事记”展板搜集了部分资料。其中适合列入展板的是

A.和平解放西藏 B.实施联产承包责任制

C.高举三面红旗 D.提出初级阶段的理论

15. 下列事件被誉为“让上帝回归教堂”的西欧社

会改革运动是

A.文艺复兴

B.宗教改革

C.启蒙

运动 D.新航路开辟

16. 右表是1780——1851年,英国某项商品

的进口数量统计曲线。该商品最可能是

A.茶叶

B.煤炭

C.棉花

D.羊毛

17. “当英国人从陶醉中惊醒,猛然看见帝国上空的夕阳时,新的太阳已经在大西洋另一端的美洲大陆上升起。”这句话所描述的时期当是

A.17世纪早期 B.18世纪末期

C.19世纪早期 D.19世纪末期

18. 工业革命期间社会立法关注对象依次为

A.童工—女工—男工

B. 女工—男工—童工

C.男工—女工—童工

D. 童工—男工—女工

19. 右侧示意图中“”处应填

A.凡尔赛体系

B.华盛顿体系

C.雅尔塔体制

D.布雷顿森林体系

20. 右列漫画折射的史实是

A.马歇尔计划

B.布雷顿森林体系

C.冷战全面展开

D.莫洛托夫计划

二、简答题(共60分)

(一)东南西北人

颜之推,祖籍琅琊,先祖随晋南渡,一生间关南北,历仕南梁、西魏、北齐、北周、隋五朝,自叹“三为亡国人”,饱尝离乱、深怀忐忑。

21. 颜之推辗转南北间可能见到的下列场景有____________(多选题,涂写字母,4分)

A.五胡入华,民族杂居

B. 战场厮杀,火器争雄

C.吴音胡语,流转耳畔

D.胡床风靡,垂足怡然

E. 北朝士人,研习汉籍

22. 颜之推个人命运,深系于家国时代。①其所悲于______;②其所幸于______。(多选题,涂写字母,4分)

A.动荡离乱

B. 融合更新

C.社会失范

D.重归一统

23. 隋唐承转,兼采南北,创制革新,再铸中华。按要求,将下列字母所示内容,涂写在表格空白处。(6分)

A.三省六部制

B.科举制度

C.民族和解政策

(二)历史隐喻

材料:1943年德黑兰会议期间,丘吉尔意识到“英国是一个多么小的国家”。他曾这样描绘:“我的一边坐着把一条腿搭在另一条腿上的巨大的俄国熊,另一边是巨大的北美野牛,中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴”。

——转引自彭树智主编《世界史:当代卷》问题:

24.“俄国熊”“北美野牛”“英国小毛驴”分指何人(3分)

25. 他们在什么情况下坐在一起开会商量什么问题(4分)

26. 结合19世纪至20世纪中叶大国力量对比关系,说说你对丘吉尔历史隐喻的认识。(14分)

(三)彼得变政记

《俄彼得变政记》系康有为在戊戌年间进呈的第一册书,凡七千余言。以下为节选内容:材料一:乃考俄之始,乃以八万兵败于瑞典万人,乃割边地于瑞国。无学校,无练兵,无通商,无制造良工,愚冥狉榛,既蠢既顽,昧塞小弱,岌岌殆亡,固有甚于我中国者。大彼得知时从变,应天而作,奋其武勇,破弃千年自尊自愚之习,排却群臣沮挠大计之说……用是数十年而文明大辟,开地万里,为霸地球。呜呼!凡数百年一姓之国,既危既弱者,宜鉴于斯。

材料二:考彼得之能辟地万里、创霸大地者,岂有他哉不过纡尊降贵,游历师学而已。以欲变法自强之故,而师学他国;非徒纡尊降贵,且不惜易服为仆隶、辱身为工匠焉。凡强敌之长技,必通晓而摹仿之;凡万国之美法,必采择而变行之。此其神武独授,破尽格式,操纵自在,动作非常,以发扬神智,丕变国俗。其举动为千古英王之所无,故其创业遂为大地万国之雄霸。《易》曰:天行健。又曰:武人为于大君。《书》曰:锡王勇智。《诗》曰:武王桓拨。彼得大力自运,乾坤擂垠,刚武健拨,勇智天锡,宜其远抚长驾,创业垂统,声

威赫然也。

问题:

27.结合材料一,“大彼得知时从变”是指哪一事件该事件对俄国的发展有何影响(4分)

28.结合材料一、二,作者认为彼得能够“开地万里”“为霸地球”的原因有哪些(不得照抄原文)(6分)

29.综合上述材料,结合所学,你如何看待康有为进呈的《俄彼得变政记》(15分)

青浦区2019学年第一学期高三年级期终学业质量调研测试历史试卷

评分标准

一、选择题

二、非选择题

21 A C D E

22 ① A C ② B D

23 ① B ② A ③ C

24 “俄国熊”指斯大林,“北美野牛”指罗斯福,“英国小毛驴”指丘吉尔本人。

25 苏、美、英三国首脑在意大利投降并退出法西斯集团,法西斯集团开始瓦解的情况下,开会商定双方在欧洲战场与亚洲战场上的分工与责任。(或德黑兰会议是开罗会议召开完之后,基于反法西斯战争即将取得胜利的背景下召开。会议内容包括在欧洲开辟第二战场、商讨未来的国际组织以及战后处理德国、波兰疆界和苏联对日作战等问题。

26 19世纪中期,率先爆发并完成工业革命的英国成为世界上最强大的国家。(2分)19世纪70年代第二次工业革命后,美国、德国先后崛起,赶超英国。(2分)20世纪初,德国挑起了重新瓜分世界的第一次世界大战,虽然战后建立的凡尔赛—华盛顿体系维持了英国为首的欧洲列强统治世界的格局,但英国实力大损,其世界霸权受到美国的巨大挑战。(2分)第二次世界大战中,英国英勇抗击德国法西斯,但其实力进一步遭到削弱。(2分)相反,

美国与苏联在反法西斯战争中显示了十分强大的实力(2分)。德黑兰会议期间,作为昔日世界霸主——英国首相丘吉尔已经敏感地察觉美苏大国之间对抗的态势,预见未来国际格局将会发生巨变。(2分)丘吉尔的隐喻客观上反映了1943年英国与美、苏两国在综合实力上的悬殊差距,同时也反映了丘吉尔沮丧而又不甘心的主观认识。(2分)

27. 彼得一世改革;(2分)改革促使俄国文明开化,国力由弱转强,领土广袤等。(2分)

28. 顺应历史潮流,善于抓住变法时机;(2分)放下帝王的架子,虚心学习外国,把所学于本国有用的技术、知识都应用到改革中;(2分)力排众议,打击顽固守旧势力。(2分)29. 核心观点:以康有为为代表的清末有识之士借“彼得变法兴俄”的拟构情节、为其敷上儒家的伦理观念,寄托着他们政治改革的理想、诉求。/以由弱转强的俄国案例为身处危亡之际的中国提供了可借鉴的发展模式,有效助推了近代中国社会的转型之路。/清末关于彼得改革的文本中,确有基于客观事实的叙述,但也存在主观想象和过度美化的倾向,对这场改革的诸多局限未有提及,我们应予客观、理性认识。(观点5分)史实准确(4分)诠释评价视角新颖、逻辑顺畅、能个性化的表达。(6分)