燃烧和灭火

【学习目标】

1.掌握燃烧的条件和灭火的原理;了解一些防火和防爆的安全知识和灭火方法。

2.通过对燃烧条件、灭火原理等的探究活动,进一步认识与体验科学探究的过程。

【要点梳理】

要点一、燃烧的条件

1.燃烧:可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应叫做燃烧。

2.燃烧条件的探究:

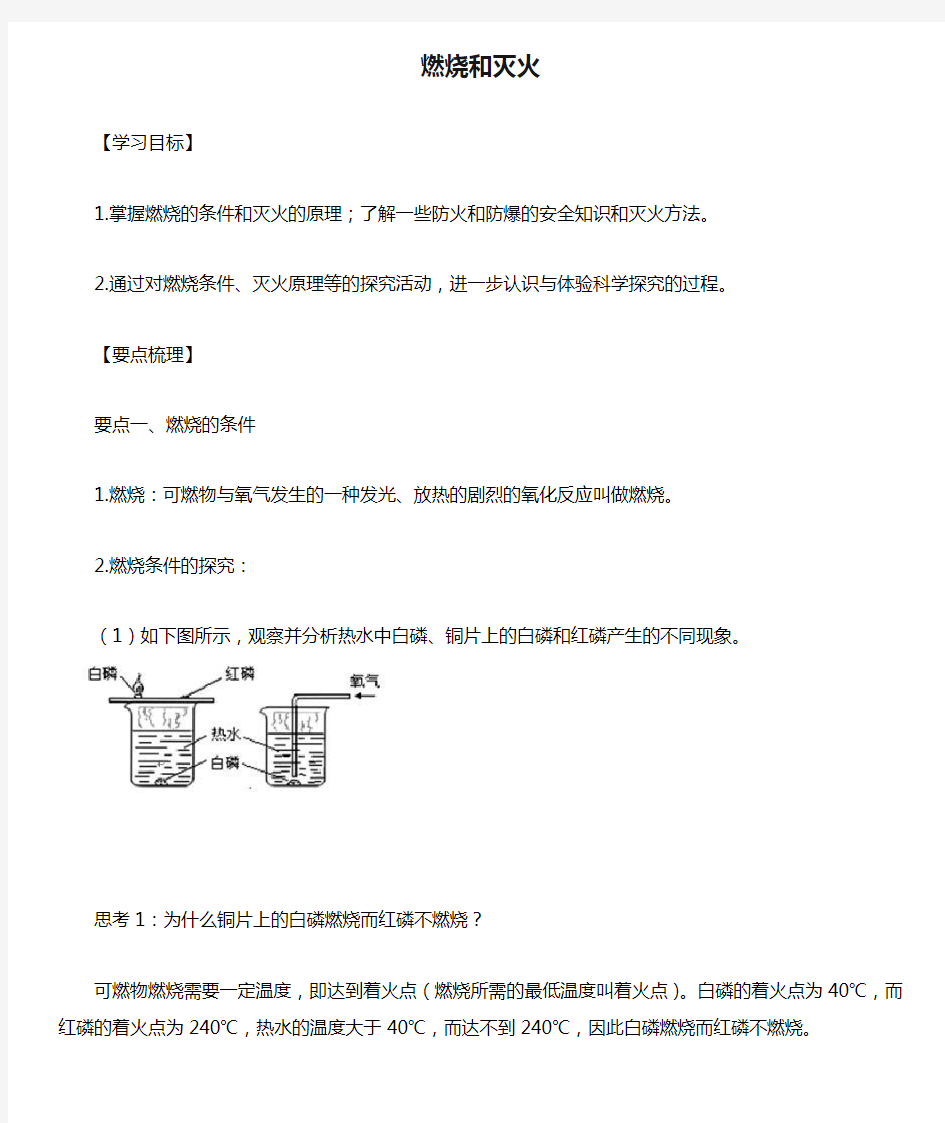

(1)如下图所示,观察并分析热水中白磷、铜片上的白磷和红磷产生的不同现象。

思考1:为什么铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧?

可燃物燃烧需要一定温度,即达到着火点(燃烧所需的最低温度叫着火点)。白磷的着火点为40℃,而红磷的着火点为240℃,热水的温度大于40℃,而达不到240℃,因此白磷燃烧而红磷不燃烧。

思考2:为什么铜片上的白磷燃烧,而热水中的白磷不燃烧?

可燃物燃烧需要氧气,铜片上的白磷和空气(氧气)接触,而热水中的白磷不跟空气(氧气)接触,因此铜片上的白磷燃烧而热水中的白磷不燃烧。

思考3:为什么本来在热水中不燃烧的白磷在通入空气(或氧气)后却燃烧起来?

在热水中温度虽然达到白磷的着火点,但没有氧气,白磷不能燃烧;当通入空气(或氧气)后,白磷跟氧气接触就燃烧起来。

(2)完成下表中的三个小实验。

实验操作现象解释

分别将蘸有酒精、水的小棉花球蘸酒精的棉花立即烧起来,酒精具有可燃性,而水不具有1 实验放到酒精灯上加热片刻而蘸水的小棉花球不会燃烧可燃性

用透明的玻璃杯罩住燃烧的小蜡烛火焰逐渐变暗,最后熄烧杯中氧气含量不断变小,最2

实验蜡烛,观察小蜡烛燃烧情况灭后氧气被完全消耗

使小木条发生燃烧需要的温度将一根小木条和一小块煤置于小木条很容易烧起来,而小实验3 较低,而使小煤块燃烧需要的同一酒精灯上加热煤球很难燃烧起来温度比较高

(3)由上述实验得出物质燃烧需要三个条件:

①物质具有可燃性;

②可燃物与空气或氧气接触;

③可燃物达到它燃烧所需要的最低温度(即它的着火点)。这三个条件缺少任何一项都不能燃烧。【要点诠释】

1.着火点是可燃物固有的性质,不随外界条件的改变而改变。不同物质的着火点不同,每种物质具有对应的着火点。应该注意:一种物质的着火点并不是固定不变的,如对于固体物质,颗粒越

小、表面积越大,着火点就越低,如炭粉的着火点比炭块的更低。

2.空气或氧气在燃烧过程中起助燃剂的作用(支持燃烧),而不具有可燃性,但空气或氧气并不是唯一的助燃剂。

页 1 第

3.有些物质虽然不能在空气中燃烧,但可以在氧气中剧烈的燃烧,如:铁丝在空气中只能达到红热状态,在纯氧中可以剧烈的燃烧、火星四射,放出大量热,生成黑色固体。

要点二、灭火的原理和方法

1.灭火的原理:燃烧需要同时满足三个条件,因此,要使燃烧不会发生或不再燃烧(即灭火),只要破坏三个条件中的任意一个就能达到目的。

(1)清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离;

(2)使可燃物隔绝氧气(或助燃性的物质);

(3)使可燃物的温度降到着火点以下。

2.根据灭火的原理,灭火过程中可以采用的方法有:

(1) 隔离可燃物。如森林火灾,设置隔离带,使森林中的树木与燃烧区隔离(原理①);

(2)可燃物隔绝空气或氧气。如厨房油锅着火,盖上锅盖可以灭火(原理②);

(3)用水使燃烧物冷却降温。如房屋火灾时,喷射大量的水灭火(原理③);

(4)向火灾现场洒干冰(原理②③)。

3.灭火器的灭火原理以及使用范围:

(1)基本原理:利用CO密度比空气大、不能燃烧也不支持燃烧的性质。灭火时,灭火器喷射出的CO22覆盖在燃着的可燃物表面,阻止可燃物与空气接触,从而实现灭火。

(2)几种灭火器及使用范围:

①泡沫灭火器:灭火时喷射出大量的CO和泡沫黏附在可燃物上,达到隔绝空气的目的。此类灭火器2主要用于扑灭木材、棉布等燃烧引起的火灾。

②干粉灭火器:用压缩CO吹出干粉(主要含碳酸氢钠)来灭火。除扑灭一般可燃物外,还可扑灭油、2气等燃烧引发的火灾。

③液态二氧化碳灭火器:钢瓶内装着的被压缩的液态二氧化碳喷射出来变为气态二氧化碳灭火。该灭火器主要用来扑灭图书档案、贵重设备、精密仪器等的火灾。(使用液态二氧化碳灭火器的时候,一定要握住灭火器的木柄,以免冻伤。)

【要点诠释】

1.灭火原理实际就是破坏燃烧的条件。不同的物质燃烧引起的火灾,其灭火的方法不尽相同,如家用电器着火、森林火灾、档案室火灾等与普通火灾灭火方法不同。

2.着火点是物质本身的固有属性,因此不能说用降低着火点的方法来灭火,而只能是降温到着火点以下。

要点三、易燃物和易爆物的安全知识

1.易燃物和易爆物:

(1)易燃物:是指那些易燃的气体和液体,容易燃烧、自燃或遇火就能燃烧的固体以及一些可以引起其他物质燃烧的物质等。如硫、磷、酒精、液化石油气、面粉等。

易爆物:指的是受热或受到撞击时容易发生爆炸的物质。如黑火药、硝酸铵等。

(2)安全意识:在生产、运输、使用和贮存易燃易爆物时要注意采取一些防范措施。记忆口诀为:易燃爆物要注意,轻拿轻放防撞击;分开放置避暴晒,标志名称要看清;常通风并灭烟火,消防设施要保证;常检查来不轻心,消除隐患为第一。

(3)常见的几种安全标志:

2.爆炸:

可燃物在有限的空间内急速地燃烧,就会在短时间内聚集大量的热,使气体体积急速膨胀而引起爆页 2 第

炸。可燃性气体或粉尘跟氧气(或空气)混合,由于可燃物与氧气接触的表面积很大,遇到明火就有发生爆炸的危险。因此,加油站、面粉厂、煤矿矿井等处要严禁烟火。爆炸极限:导致爆炸的空气中可燃性气体的体积分数范围。由于可燃性气体与空气混合达到爆炸极

限时将发生爆炸,因此,可燃性气体性质实验之前,务必检验气体纯度(常用的方法是:收集一试管该气体,用拇指堵住试管口。将试管移近酒精灯火焰,放开拇指,观察气体燃烧情况。如果气体安静燃烧或仅听到很小的声音,说明该气体是纯净的;如果听到尖锐的爆鸣声,说明发生了爆炸,此气体不纯)。 3.燃烧与爆炸的关系:

【要点诠释】应一分为二的看待爆炸。爆炸会给人类、社会带来灾难性的危害,如厂房、矿井爆炸;但人们也在利1. 用爆炸来改造自然、造福人类,例如:矿物开采、建筑施工(如拆迁时的定向爆破等)要用到爆破技术。 2.爆炸不都是化学反应,有些爆炸是物理变化,如汽车轮胎爆炸。【典型例题】类型一、考查燃烧的条件)1.点燃的火柴棍燃烧端朝上时,其未燃尽便熄灭的主要原因是(

A.缺乏氧气B.火柴棍的着火点升高了.缺乏可燃物CD.燃烧端下方的火柴棍温度不易达到着火点

【思路点拨】可燃物燃烧需要同时具备两个条件,一是与氧气接触,二是温度达到可燃物的着火点。

【答案】D

【解析】点燃的火柴竖直向上时,产生的热量主要随着热空气上升,火柴梗的温度上升很慢,不容易达到其着火点,所以火柴梗不易继续燃烧。

故选D。

【总结升华】火柴无论怎样放置,着火点不能改变,接触氧气的量不变,潮湿程度一样,所以火柴梗是否容易继续燃烧与这些因素无关。

举一反三:

【变式1】甲、乙、丙三支试管内分别注入同体积不同温度的水,分别放入相同质量的白磷,如下图所示:

⑴试管甲内白磷能否燃烧:______。原因是。

⑵试管乙内白磷能否燃烧:______。原因是。

⑶试管丙内白磷能否燃烧:______。原因是。

【答案】

白磷虽与空气接触但没有达到着火点,所以不能燃烧⑴否白磷虽达到着火点但没有与空气(氧气)接触,所以不燃烧⑵否页 3 第

白磷既达到着火点又与空气接触,满足燃烧条件,所以燃烧能⑶

℃。24040℃,红磷的着火点为2【变式】为了探究燃烧的条件,小军查阅资料得知:白磷的着火点为他设计了右图所示的实验装置。将分别盛有少量白磷和少量红磷的两支试管,放入到盛水的烧杯中,另将少量白磷直接投入到烧杯的水中。观察到的实验现象如下:①试管中的白磷燃烧,产生大量的白烟;②试管中的红磷不燃烧;③烧杯中的白磷不燃烧。

。(1)白磷燃烧的化学方程式为

分析实验现象,得出结论。(2) 。由现象①②得到的燃烧条件是

。由现象①③得到的燃烧条件是

。(3)请举一例说明燃烧必须有可燃物参加

【答案】点燃2PO (1)4P+5O522

(2)温度达到着火点与空气(或氧气)接触

(3)关闭燃气灶阀门,火焰熄灭(或打火机没燃料后打不着火;或木柴燃烧而石块不燃烧)

类型二、考查灭火原理和方法

2.2019年5月12日,一列载有500t燃油的火车途经宝成铁路109隧道时起火。消防官兵迅速将隧道两端封死,并不停地向隧道内注水。由于方法得当,终于成功灭火。请分析他们的灭火方法依据的原理分别是______________________________;______________________________。

【答案】隔绝氧气(或空气)使温度降低到着火点以下

【解析】灭火的方法有以下三种:

(1)清除可燃物或者使可燃物与其他物品隔离;

(2)隔绝氧气(或空气);

(3)使温度降到着火点以下。

消防官兵迅速将隧道两端封死,是为了隔绝氧气;不停地向隧道内注水是利用水蒸发吸收热量,降低环境温度至可燃物的着火点以下。

【总结升华】解题关键是了解灭火的原理及方法。

3.2019年12月17日晚,我市淮海西路一棉花店突发大火,消防人员用高压水枪喷水灭火,水在灭火中的主要作用是()

A.降低可燃物的着火点B.防止燃烧产物污染空气

C.降低温度到可燃物的着火点以下D.水分解出不助燃的物质

【答案】C

【解析】用水灭火一般是利用水蒸发吸收热量,降低环境温度至可燃物的着火点以下。

【总结升华】本题易错选A,主要是不能正确理解着火点的概念,习惯上认为是用水降低了可燃物的着火点而使火熄灭的。

举一反三:

【变式】下列场所挂的图标与“消防安全”不相符的是()

【答案】C

【解析】A是当心火灾,B是禁止烟火,D是安全出口标志,这些都与“消防安全”有关。C为可回收标志,与“消防安全”无关。

类型三、考查易燃物和易爆物的安全知识

4.交通部门规定,旅客乘坐车船时,严禁随身携带易燃易爆物品。因为在人员密集的车船上,这些物品一旦着火或爆炸,极易造成巨大危害。以下物品:①蔗糖;②酒精;③烟花鞭炮;④汽油、煤油,其中不准随身携带的是()

页 4 第

A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④

【答案】C

【解析】酒精、烟花、鞭炮、汽油、煤油都是易燃物或易爆物,因此不准随身携带。

【总结升华】易燃物指的是那些易燃气体和液体、容易燃烧、自燃或遇火可以燃烧的固体,以及可以引起其他物质燃烧的一些物质。易爆物指的是那些受热或者受到撞击时容易发生爆炸的物质。旅客乘坐车船时携带这些物品有发生爆炸的危险,因此严禁携带。

举一反三:

【变式1】储存烟花爆竹的仓库应贴上的标志是()

A B C D

【答案】A

【变式2】关于易燃和易爆物品的生产、使用、运输、贮存方法不正确的是()

A.存放时要露天放置,紧密堆积

B.搬运取用时要轻拿轻放,不能摔、砸和撞击

C.运输时,避开人口稠密区

D.生产厂房、仓库等建筑物与周围建筑物之间要留有足够的防火距离【答案】A

页 5 第

第1单元走进化学世界 1、化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的基础科学。 2、我国劳动人民商代会制造青铜器,春秋战国时会炼铁、炼钢。 3、绿色化学-----环境友好化学 (化合反应符合绿色化学反应) ①四特点P6(原料、条件、零排放、产品) ②核心:利用化学原理从源头消除污染 4、蜡烛燃烧实验(描述现象时不可出现产物名称) (1)火焰:焰心、内焰(最明亮)、外焰(温度最高) (2)比较各火焰层温度:用一火柴梗平放入火焰中。 现象:两端先碳化;结论:外焰温度最高 (3)检验产物 H2O:用干冷烧杯罩火焰上方,烧杯内有水雾 CO2:取下烧杯,倒入澄清石灰水,振荡,变浑浊(4)熄灭后:有白烟(为石蜡蒸气),点燃白烟,蜡烛复燃。说明石蜡蒸气燃烧。 5、吸入空气与呼出气体的比较 结论:与吸入空气相比,呼出气体中O2的量减少,CO2和H2O的量增多 (吸入空气与呼出气体成分是相同的) 6、学习化学的重要途径——科学探究 一般步骤:提出问题→猜想与假设→设计实验→实验验证→记录与结论→反思与评价 化学学习的特点:关注物质的性质、变化、变化过程及其现象; 化学实验(化学是一门以实验为基础的科学) 一、常用仪器及使用方法 (一)用于加热的仪器--试管、烧杯、烧瓶、蒸发皿、锥形瓶 可以直接加热的仪器是--试管、蒸发皿、燃烧匙 只能间接加热的仪器是--烧杯、烧瓶、锥形瓶(垫石棉网—受热均匀) 可用于固体加热的仪器是--试管、蒸发皿 可用于液体加热的仪器是--试管、烧杯、蒸发皿、烧瓶、锥形瓶 不可加热的仪器——量筒、漏斗、集气瓶 (二)测容器--量筒 量取液体体积时,量筒必须放平稳。视线与刻度线及量筒内液体凹液面的最 低点保持水平。 量筒不能用来加热,不能用作反应容器。量程为10毫升的量筒,一般只能 读到0.1毫升。 (三)称量器--托盘天平(用于粗略的称量,一般能精确到0.1克。)注意点:(1)先调整零点 (2)称量物和砝码的位置为“左物右码”。 (3)称量物不能直接放在托盘上。 一般药品称量时,在两边托盘中各放一张大小、质量相同的纸,在 纸上称量。潮湿的或具有腐蚀性的药品(如氢氧化钠),放在加盖的 玻璃器皿(如小烧杯、表面皿)中称量。 (4)砝码用镊子夹取。添加砝码时,先加质量大的砝码,后加质量小的砝码(先大后小) (5)称量结束后,应使游码归零。砝码放回砝码盒。 (四)加热器皿--酒精灯 (1)酒精灯的使用要注意“三不”:①不可向燃着的酒精灯内添加酒精;②用火柴从侧面点燃酒精灯,不可用燃着的酒精灯直接点燃另一盏酒精灯;③ 熄灭酒精灯应用灯帽盖熄,不可吹熄。 (2)酒精灯内的酒精量不可超过酒精灯容积的2/3也不应少于1/4。 (3)酒精灯的火焰分为三层,外焰、内焰、焰心。用酒精灯的外焰加热物体。 (4)如果酒精灯在燃烧时不慎翻倒,酒精在实验台上燃烧时,应及时用沙子盖灭或用湿抹布扑灭火焰,不能用水冲。 (五)夹持器--铁夹、试管夹 铁夹夹持试管的位置应在试管口近1/3处。试管夹的长柄,不要把 拇指按在短柄上。 试管夹夹持试管时,应将试管夹从试管底部往上套;夹持部位在距试管口近1/3处;用手拿住 (六)分离物质及加液的仪器--漏斗、长颈漏斗 过滤时,应使漏斗下端管口与承接烧杯内壁紧靠,以免滤液飞溅。 长颈漏斗的下端管口要插入液面以下,以防止生成的气体从长颈漏斗口逸出。 二、化学实验基本操作 (一)药品的取用 1、药品的存放: 一般固体药品放在广口瓶中,液体药品放在细口瓶中(少量的液体药品可放在滴瓶中), 金属钠存放在煤油中,白磷存放在水中 2、药品取用的总原则 ①取用量:按实验所需取用药品。如没有说明用量,应取最少量,固体以盖满试管底部为宜,液体以1~2mL为宜。 多取的试剂不可放回原瓶,也不可乱丢,更不能带出实验室,应放在指定的容器内。 ②“三不”:任何药品不能用手拿、舌尝、或直接用鼻闻试剂(如需嗅闻气体的气味,应用手在瓶口轻轻扇动,仅使极少量的气体进入鼻孔) 3、固体药品的取用 ①粉末状及小粒状药品:用药匙或V形纸槽②块状及条状药品:用镊子夹取 4、液体药品的取用 ①液体试剂的倾注法: 取下瓶盖,倒放在桌上,(以免药品被污染)。标签应向着手心,(以免残留液流下而腐蚀标签)。拿起试剂瓶,将瓶口紧靠试管口边缘,缓缓地注入试剂,倾注完毕,盖上瓶盖,标签向外,放回原处。 ②液体试剂的滴加法: 滴管的使用:a、先赶出滴管中的空气,后吸取试剂 b、滴入试剂时,滴管要保持垂直悬于容器口上方滴加 c、使用过程中,始终保持橡胶乳头在上,以免被试剂腐蚀 d、滴管用毕,立即用水洗涤干净(滴瓶上的滴管除外) e、胶头滴管使用时千万不能伸入容器中或与器壁接触,否则会造成试剂污染 (二)连接仪器装置及装置气密性检查 装置气密性检查:先将导管的一端浸入水中,用手紧贴容器外壁,稍停片刻,若导管口有气泡冒出,松开手掌,导管口部有水柱上升,稍停片刻,水柱并不回落,就说明装置不漏气。 (三)物质的加热 (1)加热固体时,试管口应略下倾斜,试管受热时先均匀受热,再集中加热。 (2)加热液体时,液体体积不超过试管容积的1/3,加热时使试管与桌面约成450角,受热时,先使试管均匀受热,然后给试管里的液体的中下部加热,并且不时地上下移动试管,为了避免伤人,加热时切不可将试管口对着自己或他人。

第2讲燃烧和灭火实验 【核心重点】 一、燃烧的条件(同时符合)二、灭火的原理(符合其一)(1)可燃物(1)清除可燃物 (2)与氧气(或空气)接触(2)隔绝氧气(或空气) (3)达到燃烧所需的最低温度(也叫着火点)(3)降温至着火点以下 反应装置: ①③/③④对比 说明可燃物燃烧 必须与氧气接触; ①②对比说明 可燃物燃烧必须 达到着火点; 【实验改进】 通常状况下, 白磷的着火点 为40℃,红磷 的着火点为 240℃。某化学 兴趣小组的同 学按下图所示 实验探究可燃物燃烧的条件。得到的实验事实如下: ①实验Ⅰ、Ⅲ中,放在热水中的白磷不燃烧; ②常温时1、2号试管内的白磷、红磷不燃烧; ③热水中的1号试管内白磷燃烧,2号试管内红磷不燃烧; ④实验Ⅲ中,玻璃管上的气球变鼓; ⑤实验Ⅳ中,倒扣在热水中的3号试管内的白磷燃烧。 上述实验中,能说明可燃物燃烧必须达到着火点的相关事实是 ①和② B. ②和③ C. ①和④ D. ①和⑤

【答案】B 【考查难点】 【实例训练】 某化学兴趣小组的同学利用如下图所示装置(固定装置已略去)探究燃烧等相关实验。已知,白磷(过量)的着火点40℃;该装置气密性良好,瓶内空气体积为230mL ,注射器中水的体积为50mL ,且生石灰适量。 实验步骤及部分现象记录如下表。请回答下列问题。 ⑴ 步骤Ⅰ中,导致小蜡烛熄灭的原因是 。 ⑵ 步骤Ⅱ中,可观察到气球的变化是 ;白磷燃烧的原因是 ;白磷燃烧的化学方程式为 。 ⑶ 在步骤Ⅲ中,该兴趣小组的同学继续实验,测定空气中氧气的含量。具体操作是:待白磷熄灭并冷却后,_______________,观察到_________________现象。 【答案】(1)生成CO 2受热上升,隔绝O 2 ; (2)先变鼓,后变瘪;生石灰与水反应放热,使温度升高达到白磷着火点,并与O 2接触;4P+5O 2点燃 2P 2O 5 (3)打开弹簧夹;注射器中的水自动喷出来,还剩下约4mL 时停止下流。 实验现象 原因 Ⅰ 高蜡烛先熄灭 生成CO 2受热上升,隔绝O 2 Ⅱ 矮蜡烛先熄灭 CO 2密度大于空气,隔绝O 2 实验步骤 操作 现象 步骤Ⅰ 点燃燃烧匙中的小蜡烛后,立即伸入集气瓶中并塞紧塞子。 燃着的小蜡烛很快就熄灭了。 步骤Ⅱ 打开弹簧夹,由注射器向集气瓶中加入少量水,夹紧弹簧夹。 白磷燃烧。 步骤Ⅲ … …

并不同意这一种说法,第一,按照当时项羽和刘邦两军兵力对比.项羽在解赵国之围后,收编了其他诸侯国的军队,兵力达到40万,而刘邦虽然占据了咸阳城,但是兵力只有10万,而且由刘邦军队把守着的函谷关已经被项羽攻破,可以讲,项羽消灭刘邦是指日可待.所以,鸿门宴,并不是唯一一次消灭刘邦的机会.第二,鸿门宴的出现的原因.由于当时项羽来到鸿门后,听到刘邦一个下属讲刘邦准备据关中为王,一怒之下便决定对刘邦发动一场军事行动,其实就是打击报复刘邦.但是由于项羽集团里面,一个人的出现,项伯.他和张良是老朋友.所以当他得知项羽要攻打刘邦时,连夜偷偷地跑到张良那里(当时张良跟随在刘邦的身边),叫张良快跑.而张良,则和刘邦在项伯面前演了一出戏,让刘邦在项伯面前诉冤,并告诉项伯,刘邦很希望化解这段误会,自己亲自到鸿门向项羽赔罪.而项伯这个糊涂虫,回去后把刘邦的”冤“告诉了项羽,项羽一听心软了,居然取消了第二天对刘邦的军事行动,从而催生了鸿门宴.第三,鸿门宴上的刺杀行动.此次刺杀行动的主谋,便是项羽手下谋士范增,此事还得到项羽的默许.当刘邦一见到项羽时,便对项羽大拍马屁,让项羽的虚荣心和骄傲得到最大的满足,此时的项羽居然还对刘邦有一点点悔意,压根就没有想过要刺杀刘邦.在宴席上,范增频频发出暗号示意项羽杀死刘邦,但是项羽却“不忍心”杀掉刘邦,而在项伯和樊哙的掩护下,项羽对刘邦的“悔意”越加严重.最后刘邦丢下张良和二百多随从,只带着四员大将,在陈平的协助下偷偷地逃出项羽的军营,回到自己的驻地灞上,从而结束了鸿门宴.所以,鸿门宴对于刘邦集团而言,是化解项羽对他的一场迫在眉睫的军事行动,而采取的一种妥协的行为,在项伯,张良和樊哙的精彩演出下,这场戏演的非常成功.而对项羽

专题 16 燃烧与灭火(测试) 1、采取正确的措施,能够避免火灾发生或减少灾害损失,下列灭火方法不恰当的是( ) A .油锅起火﹣用锅盖盖灭 B .酒精灯着火﹣用湿抹布盖灭 C .森林起火﹣砍伐树木形成隔离带 D .汽车油箱着火﹣用水浇灭 【答案】 D 【解析】 A 、油锅起火,用锅盖盖灭,是利用了隔绝氧气的灭火原理,故选项说法正确; B 、酒精灯着火,用湿抹布盖灭,是利用了隔绝氧气、使温度降到可燃物的着火点以下的灭火原理,故选项 说法 正确; C 、森林起火,砍伐树木形成隔离带,是利用了清除可燃物的灭火原理,故选项说法正确; D 、汽车油箱着火,不能用水浇灭,应为汽油的密度比水小,加少量水后,汽油会漂浮于水面上,与氧气的 接触 面积更大,更容易燃烧,故选项说法错误。 故选 D 。 2、2019 年 3 月 30 日,四川省凉山州木里县境内发生森林火灾,当地政府迅速组织人员展开扑救工作。扑 灭 森林火灾的有效方法之一,是将大火蔓延路线前的一片树木砍掉,形成隔离带。该方法利用的灭火原理 是( ) A .隔绝空气或氧气 B .降低可燃物的着火点 C .降低温度至着火点以下 D .清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离 【答案】 D 解析】扑灭森林火灾的有效方法之一,是将大火蔓延路线前的一片树木砍掉,形成隔离带,该方法利用 的灭火原理是清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离。 故选: D 。 3、下列有关燃烧和灭火的说法正确的是( ) A .物质跟氧气的反应就是燃烧 B C .可燃性气体中混有空气,遇明火一定发生爆炸 答案】 D 解析】 A .缓慢氧化也是物质与氧气发生的反应,但不属于燃烧,故错误; B .着火点是可燃物的属性,人为不能降低,故错误; C .可燃性气体中混有空气,遇明火不一定发生爆炸,需要在爆炸极限范围内才会发生爆炸,故错误; D .煤加工成粉末状,增大了煤与空气的接触面积,能使煤炭充分燃烧,故正确。 故选: D 。 4、在露营篝火晚会上,小东发现篝火的木柴堆积密集,火焰很小,于是将木柴架空,主要目的是( .通过降低可燃物的着火点可以灭火 D .煤加工成粉末状,可使煤燃烧更充 分

初中化学知识点总结 1、常见元素、原子图化合价口诀 正一氢锂钠钾银铵根;负一氟氯溴碘氢氧根;二价氧钙镁钡锌;三铝四硅五价磷;二三铁、二四碳,二四六硫都齐全;锰有二四六和七,铜汞二价最常见,单质为0永不变;酸根负,一价硝酸根,二价硫酸碳酸根,三价就是磷酸根。 一些常见元素、原子团(根)的化合价 2、初中常见物质的化学式

) 白色沉淀:CaCO3、BaCO3、Mg(OH)2、Al(OH)3、Zn(OH)2、AgCl、BaSO4(其中仅BaSO4、AgCl是不溶于HNO3的白色沉淀)微溶于水:Ca(OH)2、CaSO4、Ag2SO4 3、物质的学名、俗名及化学式 (1)金刚石、石墨:C (2)水银、汞:Hg (3)生石灰、氧化钙:CaO (4)干冰(固体二氧化碳):CO2 (5))盐酸、氢氯酸:HCl (6)亚硫酸:H2SO3 S (7)氢硫酸:H 2 (8)熟石灰、消石灰:Ca(OH)2 (9)苛性钠、火碱、烧碱:NaOH (10)纯碱、苏打:Na2CO3碳酸钠晶体、纯碱晶体:Na2CO3?10H2O (11)碳酸氢钠、酸式碳酸钠、小苏打:NaHCO3 (12)胆矾、蓝矾、硫酸铜晶体:CuSO4?5H2O (13)铜绿、孔雀石:Cu2(OH)2CO3(分解生成三种氧化物的物质) (14)甲醇(有毒、误食造成失明甚至死亡):CH3OH (15)酒精、乙醇:C2H5OH (16)醋酸、乙酸(具有酸的通性)CH3COOH(CH3COO—醋酸根离子) (17)氨气:NH3(碱性气体) (18)氨水、一水合氨:NH3?H2O(为常见的碱,具有碱的通性,是一种不含金 属离子的碱) (19)亚硝酸钠:NaNO2 (工业用盐、有毒) 4、常见物质的颜色 (1)固体物质颜色 A 、白色固体:氧化钙、氢氧化钙、碳酸钠、碳酸钙、氢氧化钠、五 氧化二磷、白磷、氧化镁、氯酸钾、氯化钾、氯化钠、 B、黄色固体:硫粉(S) C、红色固体:红磷(P)、氧化铁、铜(Cu)、氧化汞(HgO) .5H2O D、蓝色固体:胆矾CuSO 4 E、黑色固体:木炭、石墨、氧化铜、二氧化锰、四氧化三铁、铁粉、 F 、绿色固体:碱式碳酸铜Cu2(OH)2CO3、锰酸钾K2MnO4 G、紫黑色固体:高锰酸钾 H、无色固体:冰,干冰,金刚石 I 、银白色固体:银、铁、镁、铝、锌等金属。

课题1 燃烧和灭火教案 【教学目标】 1、知识与技能 ⑴认识燃烧的条件与灭火的方法 ⑵知道常见灭火方法的原理 2、过程与方法 通过活动与探究,学生对获得的事实进行分析得出结论的科学方法 3、情感态度与价值观 ⑴通过对燃烧条件的探究,了解内因和外因的辨证关系 ⑵在解决问题的过程中,激发学生的进取心,让学生获得成就感 【教学重点】 围绕课题让学生通过实验探究、讨论交流得出燃烧的条件和灭火的原理。使学生感受到化学知识来源于生活,并应用于生活。 【教学难点】 燃烧条件的探究;认识灭火的原理并应用于解决实际生活问题。 【教学方法】探究式 【课时安排】2课时 【教具学具准备】 1、媒体资源:自制课件 2、实验准备: 水、酒精、小木条、小纸片、棉花球、蜡烛、烧杯、镊子、火柴 沙土、剪刀、抹布、碳酸钠溶液、盐酸 【教学过程】 教师活动学生活动设计意图 [引入]同学们都知道我们人类利用 燃烧的反应已有几十万年了。你知 道燃烧的条件吗?今天我们就来研究有关燃烧的条件和灭火的原理。倾听 创设情境,激发学生的 兴趣,引入新课

[讲述]燃烧是一种常见的现象,那么这种现象的发生需要什么条件呢? 通过实验研究燃烧条件 根据已有的知识,想到燃 烧需要氧气 学生实验锻炼学生的实验探究能 力 教师板书燃烧条件: 1、可燃物; 2、氧气(或空气); 3、达到燃烧所需要的最低温度 (也叫着火点)。 教师讲解着火点的概念 播放课件:在通常状况下一些常见物质的着火点 让学生猜测书中124页的实验中的现象 让学生回忆烧不坏手帕的实验并根据以上内容的学习来解释手帕不坏的原因。 燃烧的现象有利有弊,当我们方法不当时就会造成火灾。所以我们很自然就想到了灭火。哪些方法可以灭火呢?现在我们在做个实验。将你们实验桌的蜡烛点燃,想一想你用哪些方法可以让它熄灭呢。 学生通过实验得出结论 倾听 倾听观看屏幕 思考回答 思考后回答 学生动手实验 锻炼学生总结归纳的能 力 锻炼学生实验操作和设 计实验的能力

作业帮一课初中独家资料之【初三化学】 燃烧与灭火の重点梳理 一、基础知识梳理 核心知识点一:燃烧及其探究 (1)燃烧的概念 通常情况下,可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应。 (2)燃烧的特征 发光、放热的剧烈氧化反应。 (3)探究燃烧的条件 现象:铜片上的红磷不燃烧;水中的白磷不燃烧;铜片上的白磷燃烧。 结论: ① 通过铜片上的白磷能燃烧,热水中的白磷不能燃烧,得出燃烧的条件之一为可燃物与氧 气(空气)接触; ② 通过铜片上白磷能燃烧、红磷不能燃烧,得出燃烧的条件之一为温度达到可燃物的着火 点。 小结: 物质燃烧条件:物质为可燃物;可燃物与氧气(空气)接触;温度达到可燃物的着火点。核心知识点二:灭火原理 1.清除或隔离可燃物; 2.隔绝氧气(或空气); 3.使温度降到着火点以下。

注意:着火点是物质的固有属性,一般不随外界条件的变化而改变,因此在灭火时,只能降低 可燃物的温度,而不能降低可燃物的着火点。 核心知识点三:消防常识 (1)常见灭火器 灭火物质或器材灭火原理适用范围 高压水枪 温度降低到着火点以下 移除或隔离可燃物 一般木材 泡沫灭火器隔绝空气木材、棉布等引起的火灾 干粉灭火器隔绝空气一般火灾,油、气等燃烧引起的火灾二氧化碳灭火器 温度降低到着火点以下 隔绝空气 图书、档案、贵重设备、精密仪器等引 起的火灾 (2)易燃物和易爆物的安全常识 ①可燃物在有限的空间内急剧地燃烧,就会在短时间内聚积大量的热,使气体的体积迅速膨胀而引起爆炸。 ②消防安全有关的图标。 (3)火灾自救措施 a.如果火势不大,可根据起火原因选择合适的方法和灭火器材将火扑灭。 b.如果火势较大或有蔓延的趋势和可能,应立即拨打火警电话119,并采取必要的自救措施, 如用湿毛巾捂住口鼻,蹲下靠近地面或沿墙壁跑离着火区域等。 二、知识体系梳理

初中化学《燃烧和灭火》教案 一、教学目的要求 基本知识和技能: 认识燃烧发生的条件和知道灭火的简单原理和方法。 过程和方法: 1.通过研究燃烧的条件,认识探究问题的方法; 2.利用实验学习对比在化学学习中的作用; 3.通过活动和探究,体会对获得的事实运用比较归纳等方法进行分析得出结论的科学方法。 情感态度和价值观: 1.认识燃烧实质及其对生活产生重大影响。 2.了解火灾危害与防护方法,具有安全用火的意识,学习简单的灭火技能和逃生方法。 3.使学生体会到:人只有掌握了自然规律,才能更好地利用自然和改造自然。 二、教学重点燃烧条件灭火原理 三、教学方法:实验探究、多媒体辅助、小组合作交流讨论。 四、教学过程: 引言:同学们,说到燃烧你会立刻联想到什么?(答:火)那么火给我们的生活都带来什么样的影响呢?请同学们看一段录像。(放映录像1) 师:同学们,看了这一段录像你有什么样的感想?请发表你的看法。 (学生发表看法,注意鼓励学生) 师:既然燃烧对我们的生活产生这么大的影响,同学们,我们这节课就来好好探

究一下有关燃烧与灭火的问题,以便好好地利用燃烧产生的火为我们人类服务。师:同学们,你们见过很多燃烧的场面,你发现通常的燃烧一般有什么特点?生:发光、放热等 师:燃烧一般是可燃物跟什么物质的反应? 生:氧气 师:对,燃烧就象你们所说,是一种发光、放热的剧烈的是氧化反应。 怎么样才能让燃烧顺利地进行?燃烧到底需要哪些条件呢?我们不妨先从下面的问题入手: 1.所有的物质都能燃烧吗? 给出一些物质,选择可以燃烧的: 木条、蜡烛、小煤块、小石子、纸张、酒精、玻璃、棉布 2.能燃烧的物质在什么条件下都可以燃烧吗? 探究一: 物质燃烧所需的最低温度也叫物质的着火点。 同学们实验探究,然后交流讨论,分析得出燃烧的三个条件:板书:可燃物、氧气、温度达到着火点。 这三个条件是需要同时具备还是只具其一既可呢?事例分析证明。

初中化学知识点总结归 纳 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

化学知识点的归纳总结。 一、初中化学常见物质的颜色 (一)、固体的颜色 1、红色固体:铜,氧化铁 2、绿色固体:碱式碳酸铜 3、蓝色固体:氢氧化铜,硫酸铜晶体 4、紫黑色固体:高锰酸钾 5、淡黄色固体:硫磺 6、无色固体:冰,干冰,金刚石 7、银白色固体:银,铁,镁,铝,汞等金属 8、黑色固体:铁粉,木炭,氧化铜,二氧化锰,四氧化三铁,(碳黑,活性炭) 9、红褐色固体:氢氧化铁 10、白色固体:氯化钠,碳酸钠,氢氧化钠,氢氧化钙,碳酸钙,氧化钙,硫酸铜,五氧化二磷,氧化镁 (二)、液体的颜色 11、无色液体:水,双氧水 12、蓝色溶液:硫酸铜溶液,氯化铜溶液,硝酸铜溶液 13、浅绿色溶液:硫酸亚铁溶液,氯化亚铁溶液,硝酸亚铁溶液 14、黄色溶液:硫酸铁溶液,氯化铁溶液,硝酸铁溶液 15、紫红色溶液:高锰酸钾溶液 16、紫色溶液:石蕊溶液 (三)、气体的颜色 17、红棕色气体:二氧化氮 18、黄绿色气体:氯气 19、无色气体:氧气,氮气,氢气,二氧化碳,一氧化碳,二氧化硫,氯化氢气体等大多数气体。 二、初中化学之三 1、我国古代三大化学工艺:造纸,制火药,烧瓷器。 2、氧化反应的三种类型:爆炸,燃烧,缓慢氧化。 3、构成物质的三种微粒:分子,原子,离子。 4、不带电的三种微粒:分子,原子,中子。 5、物质组成与构成的三种说法: (1)、二氧化碳是由碳元素和氧元素组成的; (2)、二氧化碳是由二氧化碳分子构成的; (3)、一个二氧化碳分子是由一个碳原子和一个氧原子构成的。 6、构成原子的三种微粒:质子,中子,电子。 7、造成水污染的三种原因: (1)工业“三废”任意排放, (2)生活污水任意排放 (3)农药化肥任意施放 8、收集气体的三种方法:排水法(不容于水的气体),向上排空气法(密度比空气大的气体),向下排空气法(密度比空气小的气体)。 9、质量守恒定律的三个不改变:原子种类不变,原子数目不变,原子质量不变。 10、不饱和溶液变成饱和溶液的三种方法:增加溶质,减少溶剂,改变温度(升高或降低)。 11、复分解反应能否发生的三个条件:生成水、气体或者沉淀 12、三大化学肥料:N、P、K

《燃烧与灭火》教学方案 永川区青峰初中蔡友超 一、我对教材的理解 1. 教学内容:燃烧条件的探究、灭火的方法和原理的探究、火灾自救的方法 2.教学目标: (1)情感态度与价值观:重视防火安全,珍爱生命,报效祖国。(放在首位) (2)过程与方法:①通过实验探究燃烧的条件。②能解释生活中某些燃烧现象。 (3)知识与技能:①认识燃烧的条件和灭火的原理。②培养防火和自救能力。 3.重点难点 重点:燃烧条件和灭火的原理。难点:对着火点的理解 二、我的教学准备 红磷、白磷、薄铜板、烧杯、开水、细沙、水、酒精、剪刀、坩埚钳、蜡烛、打火机、稀盐酸、碳酸钠、小木条、螺旋状粗铜丝等;多媒体课件制作。 三、我的教学实践 课前:学生进教室的同时,播放十一届全运会开幕式点火仪式。 开篇:创设情景,激情引入。展示图片引入:火,是人类文明的摇篮;火,给我们带来了美好的生活;但使用不当,火,也会给人类带来巨大的灾难。了解火,用好火重于泰山,这就是我们要研究的课题《燃烧与灭火》。 这堂课我们将开展“消防之星”小组评选活动,并有丰厚的奖品哦,同学们有信心吗? 活动一:消防员知识培训——燃烧条件的探究 环节1:复习旧知,解释燃烧。各组分别指一名同学上台写出硫、磷、镁、铁等燃烧的化学方程式,并说说此燃烧的现象,然后总结得出燃烧的共同特征。通过回顾以前学的旧知识来建构新知识,得出“燃烧”的概念。 环节2:魔术激趣,条件探究。教师演示小魔术:“烧不坏的手帕”,导入对燃烧条件的探究。先请前三组的同学根据自己的生活经验来看三个分组对比实验:①木条与玻璃棒点燃对比,引导学生得出燃烧需要可燃物;②蜡烛燃烧与被烧杯罩住的燃烧对比,得出燃烧要与氧气接触;③木条与煤块点燃对比实验,得出燃烧温度要达到着火点。 接着,教师演示实验7-1,让学生观察分析白磷与红磷的燃烧对比,对燃烧的条件有进一步明确、清晰的认识。再请第四组的同学总结得出燃烧的三个条件,并在具体的化学方程式中指出这三个条件。 环节3:出示教具,强化条件。教师通过对象征燃烧条件的火三角教具的拼合演示,让学生认识到燃烧的三个条件缺一不可,为后面的灭火原理作好铺垫。 环节4:新闻回放,激励灭火。让学生观看身边火灾的录像和一些图片。触目惊心的画面,让学生自然想到,应该如何来灭火?引出活动二。 活动二:消防员技能培训——灭火的方法和原理的探究 环节1:教师引导,模拟灭火。教师出示4支燃烧的蜡烛,模拟火灾场面,并给出

第1单元走进化学世界 4、蜡烛燃烧实验() (1)火焰:、(最明亮)、(温度最高) (2)比较各火焰层温度:用一火柴梗平放入火焰中。现象:;结论: (3)检验产物 H2O: CO2: (4)熄灭后:有白烟(为),点燃白烟,蜡烛复燃。说明石蜡蒸气燃烧。 7、化学实验(化学是一门以实验为基础的科学) 一、常用仪器及使用方法 (一)用于加热的仪器--、烧瓶、、 可以直接加热的仪器是--、、燃烧匙 只能间接加热的仪器是--、、(垫—受热均匀) 不可加热的仪器——、、 (二)测容器--量筒 量取液体体积时,量筒必须放平稳。视线与刻度线及量筒内保持水平。 量筒不能用来加热,不能用作反应容器。量程为10毫升的量筒,一般只能读到。 (三)称量器--托盘天平(用于粗略的称量,一般能精确到。) 注意点:(1)先调整零点 (2)称量物和砝码的位置为“”。 (3)称量物不能直接放在托盘上。 一般药品称量时,在两边托盘中各放一张的纸,在纸上称量。潮湿的或具有腐蚀性的药品(如氢氧化钠),放在加盖的(如小烧杯、表面皿)中称量。 (4)砝码用镊子夹取。添加砝码时,先加质量大的砝码,后加质量小的砝码(先大后小) (5)称量结束后,应使游码归零。砝码放回砝码盒。 (四)加热器皿--酒精灯 (1)酒精灯的使用要注意“三不”:①不可向;②用火柴从侧面点燃酒精灯,不可用;③熄灭酒精灯应用灯帽盖熄,。 (2)酒精灯内的酒精量不可超过酒精灯容积的也不应少于1/4。 (3)酒精灯的火焰分为三层,。用酒精灯的外焰加热物体。 (4)如果酒精灯在燃烧时不慎翻倒,酒精在实验台上燃烧时,应及时用沙子盖灭或用湿抹布扑灭火焰,不能用水冲。 (五)夹持器--铁夹、试管夹 铁夹夹持试管的位置应在试管口近处。试管夹的长柄,不要把拇指按在短柄上。 试管夹夹持试管时,应将试管夹从;夹持部位在距试管口近1/3处;用手拿住 二、化学实验基本操作 (一)药品的取用 1、药品的存放: 一般固体药品放在瓶中,液体药品放在中(少量的液体药品可放在), 2、药品取用的总原则 ①取用量:按实验所需取用药品。如没有说明用量,应取最少量,固体以液体以为宜。 多取的试剂不可放回原瓶,也不可乱丢,更不能带出实验室,应放在。 ②“三不”:任何药品不能用、、或直接用(如需嗅闻气体的气味,应) 3、固体药品的取用 ①粉末状及小粒状药品:用或②块状及条状药品:用夹取 4、液体药品的取用 ①液体试剂的倾注法: 取下瓶盖,在桌上,(以免药品被污染)。标签应(以免残留液流下而腐蚀标签)。拿起试剂瓶,将瓶口,缓缓地注入试剂,倾注完毕,盖上瓶盖,标签向外,放回原处。

物质俗名及其对应的化学式和化学名 1. 常见物质的名称、化学式、俗称及主要物理性质 2. 几种常见药品的存放 1.地壳中含量最多的金属元素是铝(Al)。 2.地壳中含量最多的非金属元素是氧(O2)。 3.空气中含量最多的物质是氮气(N2) 4.天然存在最硬的物质是金刚石(C)。 5.最简单的有机物是甲烷。(CH4) 6.金属活动顺序表中活动性最强的金属是钾(K)。 7.相对分子质量最小的氧化物是水(H2O)。最简单的有机化合物CH4 常见物质的颜色的状态 1.白色固体:MgO、P2O5、CaO、NaOH、Ca(OH)2、KClO3、KCl、Na2CO3、NaCl、无水CuSO4;铁、镁为银白色(汞为银白色液态) 2.黑色固体:石墨、炭粉、铁粉、CuO、MnO2、Fe3O4 KMnO4为紫黑色。 3.红色固体:Cu、Fe2O3 、HgO、红磷▲硫:淡黄色▲ Cu2(OH)2CO3为绿色 4.溶液的颜色:凡含Cu2+的溶液呈蓝色;凡含Fe2+的溶液呈浅绿色;凡含Fe3+的溶液呈棕黄色,其余溶液一般为无色。(高锰酸钾溶液为紫红色) 5.沉淀(即不溶于水的盐和碱): ①盐:白色↓:CaCO3、BaCO3(溶于酸) AgCl、BaSO4(不溶于稀HNO3) 等 ②碱:蓝色↓:Cu(OH)2 红褐色↓:Fe(OH)3白色↓:Mg(OH)2。 6.(1)具有刺激性气体的气体:NH3、SO2、HCl(皆为无色) (2)无色无味的气体:O2、H2、N2、CO2、CH4、CO(剧毒) ▲注意:具有刺激性气味的液体:盐酸、硝酸、醋酸。酒精为有特殊气体的液体。 7.有毒的,气体:CO 液体:CH3OH;固体:NaNO2 CuSO4(可作杀菌剂,与熟石灰混合配成天蓝色的粘稠状物质--波尔多液) 解题技巧和说明 推断题解题技巧 看其颜色,观其状态,察其变化,初代验之,验而得之。 黑色:MnO2、CuO、Fe3O4、C、FeS(硫化亚铁) 蓝色:CuSO4?5H2O、Cu(OH)2.CuCO3.含Cu2+ 溶液、液态固态O2(淡蓝色) 红色:Cu(亮红色)、Fe2O3(红棕色)、红磷(暗红色) 黄色:硫磺(单质S)、含Fe3+ 的溶液(棕黄色) 绿色:FeSO4?7H2O、含Fe2+ 的溶液(浅绿色)、碱式碳酸铜[Cu2(OH)2CO3] 无色气体:N2、CO2、CO、O2、H2、CH4 有色气体:Cl2(黄绿色)、NO2(红棕色) 有刺激性气味的气体:NH3(此气体可使湿润pH试纸变蓝色)、SO2 有臭鸡蛋气味:H2S (二) 解实验题 看清题目要求是什么,要做的是什么,这样做的目的是什么。 实验用到的气体要求是比较纯净,除去常见杂质具体方法: ①除水蒸气可用:浓流酸、CaCl2固体、碱石灰、无水CuSO4(并且可以检验杂质中有无水蒸气,有则颜色由白色→蓝色)、生石灰等; ②除CO2可用:澄清石灰水(可检验出杂质中有无CO2)、NaOH溶液、KOH溶

第六单元碳和碳的氧化物 一、碳的几种单质 1、金刚石(C)是自然界中最硬的物质,可用于制钻石、刻划玻璃、钻探机的钻头等。 2、石墨(C)是最软的矿物之一(质软),有优良的导电性,润滑性。可用于制 铅笔芯、干电池的电极、润滑剂等 金刚石和石墨的物理性质有很大差异的原因是:碳原子的排列不同。 CO和CO 2 的化学性质有很大差异的原因是:分子的构成不 同。 3、无定形碳:由石墨的微小晶体和少量杂质构成.主要有: 焦炭,木炭,活性炭,炭黑等. 活性炭、木炭具有强烈的吸附性,焦炭用于冶铁金属。 二、单质碳的化学性质: 单质碳的物理性质各异,而各种单质碳的化学性质却相同 1、常温下的稳定性强 2、可燃性: 完全燃烧(氧气充足),生成CO 2: C+O 2 点燃CO 2 不完全燃烧(氧气不充足),生成CO:2C+O 2 点燃2CO 3、还原性:C+2CuO 高温 2Cu+CO 2 ↑ 现象:黑色粉末逐渐变成红色,澄清石灰水变浑浊。应用:冶金工业 2Fe 2O 3 +3C 高温 4Fe+3CO 2 ↑ 三、二氧化碳的制法 1、实验室制取气体的思路:(原理、装置、检验) (1)发生装置:由反应物状态及反应条件决定: (A) (B) (C) (D) 反应物是固体,需加热,制气体时则用(A)装置。 反应物是固体与液体,不需要加热,制气体时则用(B)(C)(D)装置。(2)收集方法:气体的密度及溶解性决定: (A) (B) (C) 排水法:气体难溶于水(A) 向上排空气法:气体密度比空气大 (B) 向下排空气法:气体密度比空气小 (C) CO只能用排水法(有毒,密度与空气相近,不能用排空气法) CO 2 只能用向上排空气法(要溶于水、跟水反应,不能用排水法) 2、二氧化碳的实验室制法 1)原理:用石灰石和稀盐酸反应:CaCO 3+2HCl==CaCl 2 +H 2 O+CO 2 ↑ 2) 发生装置:左图 3)气体收集方法:向上排空气法

阳焱发: 人怎么可以平庸的活着? 勇敢去追求自己所想的吧孩子们。。。No。1 初三化学常见物质的化学式 1、单质:H 2氢气 O 2 氧气 N 2 氮气 C碳 P磷 S硫 Fe铁 Cu铜 Hg汞 2、化合物 (1)氧化物:H 2O水 CO 2 二氧化碳 CO一氧化碳SO 2 二氧化硫 SO 3 三氧化硫 P 2O 5 五氧化二磷 Fe 2 O 3 氧化铁 Fe 3 O 4 四氧化三铁 CaO氧化钙 MgO氧化镁 CuO氧化铜 ZnO氧化锌 FeO氧化亚铁 MnO 2二氧化锰 Na 2 O氧化钠 (2)酸:HCl盐酸 H 2SO 4 硫酸 HNO 3 硝酸 H 3 PO 4 磷酸 H 2 CO 3 碳酸 H 2 SO 3 亚硫酸 (3)碱:NaOH氢氧化钠 KOH氢氧化钾Ca(OH) 2氢氧化钙 Ba(OH) 2 氢氧化钡 Cu(OH) 2 氢氧化铜 Fe(OH) 3氢氧化铁 Fe(OH) 2 氢氧化亚铁 Al(OH) 3 氢氧化铝 Mg(OH) 2 氢氧化镁 (4)盐:NaCl氯化钠 Na 2CO 3 碳酸钠 ZnCl 2 氯化锌 CaCl 2 氯化钙KCl氯化钾Na 2 SO 4 硫酸钠 CuSO 4硫酸铜 AgCl氯化银FeCl 3 氯化铁 FeCl 2 氯化亚铁 AlCl 3 氯化铝FeSO 4 硫酸亚铁 Fe 2(SO 4 ) 3 硫酸铁ZnSO 4 硫酸锌 CaCO 3 碳酸钙 BaCl 2 氯化钡 BaSO 4 硫酸钡 KClO 3 氯酸钾 KMnO 4 高锰酸 钾 K 2MnO 4 锰酸钾 KNO 3 硝酸钾 Cu(NO 3 ) 2 硝酸铜Hg(NO 3 ) 2 硝酸汞 NH 4 Cl氯化铵NH 4 NO 3 硝酸铵 (NH 4) 2 SO 4 硫酸铵NH 4 HCO 3 碳酸氢铵 NaHCO 3 碳酸氢钠 Cu 2 (OH) 2 CO 3 碱式碳酸铜 (5)有机物:CH 4甲烷 C 2 H 5 OH乙醇(酒精) CH 3 OH甲醇 CH 3 COOH乙酸(醋酸) CO(NH 2 ) 2 尿素,葡 萄糖:C 6H 12 O 6 淀粉:(C 6 H 10 O 5 ) n 初三化学必需的记忆性知识一、常见物质的颜色的状态 1、白色固体:MgO、P 2O 5 、CaO、NaOH、Ca(OH) 2 、KClO 3 、KCl、Na 2 CO 3 、NaCl、无水CuSO 4 ;铁、镁 为银白色(汞为银白色液态) 2、黑色固体:石墨、炭粉、铁粉、CuO、MnO 2、Fe 3 O 4 ▲KMnO 4 为紫黑色 3、红色固体:Cu、Fe 2O 3 、HgO、红磷▲硫:淡黄色▲Cu 2 (OH) 2 CO 3 为绿色 4、溶液的颜色:凡含Cu2+的溶液呈蓝色(如:CuSO 4溶液、CuCl 2 溶液、Cu(NO 3 ) 2 溶液);凡含Fe2+ 的溶液呈浅绿色(如:FeSO 4溶液、FeCl 2 溶液、Fe (NO 3 ) 2 溶液);凡含Fe3+的溶液呈棕黄色(如: Fe 2(SO 4 ) 3 溶液、FeCl 3 溶液、Fe (NO 3 ) 3 溶液),其余溶液一般为无色。(高锰酸钾溶液为紫红色) 5、沉淀(即不溶于水的盐和碱):①盐:白色↓:CaCO 3、BaCO 3 (溶于酸) AgCl、BaSO 4 (也不溶于 稀HNO 3) 等②碱:蓝色↓:Cu(OH) 2 红褐色↓:Fe(OH) 3 白色↓:其余不溶性碱为白色。

初三化学《燃烧与灭火》第一课时教案 初三化学《燃烧与灭火》第一课时教案 作为一名老师,通常需要准备好一份教案,编写教案有利于我们弄通教材内容,进而选择科学、恰当的教学方法。那要怎么写好教案呢?下面是帮大家整理的初三化学《燃烧与灭火》第一课时教案,仅供参考,希望能够帮助到大家。 一、教学目标 1、知识与技能 ⑴认识燃烧的条件与灭火的方法c ⑴了解常用灭火器的灭火原理和使用方法。 2、过程与方法 通过活动与探究,学生对获得的事实进行分析得出结论的科学方法。 3、情感、态度与价值观 ⑴通过对燃烧条件的探究,了解内因和外因的辨证关系 ⑴在解决问题的过程中,激发学生的进取心,让学生获得成就感。 二、教学重点、难点 燃烧的条件和灭火的原理 三、教具 酒精灯,纸条,木块,烧杯,坩埚钳,石块 四、教学内容 燃烧着的火给人类带来光明和温暖,但是也会给人类带来灾难。燃烧是生活中一种常见的现象,今天我们就来研究有关燃烧的条件和灭火的原理。 燃烧是一种常见的现象,但是这种现象的发生需要条件吗? 氧气确实是燃烧所需要的条件,但是只有氧气,燃烧能发生吗?装在集气瓶里的氧气并不燃烧,可见氧气并不是燃烧的唯一条件,那么燃烧还需要什么条件呢? 一、认识燃烧的条件 1、认识燃烧需要可燃物 根据你的经验和想法谈一谈燃烧除了需要氧气外还需要什么条件?是不是所有的物体都能燃烧? 一些物体的图片,判断哪些能燃烧,哪些不能? 可以燃烧的物体叫做可燃物,可燃物是燃烧的首要条件。 2、认识燃烧需要氧气和温度达到着火点 有了可燃物和氧气,燃烧是不是就能发生?例如空气中有氧气,放在空气中的火柴能燃烧吗?怎样才能使火柴点燃?摩擦起什么作用?以上事实说明了什么? 我们把可燃物开始燃烧所需的最低温度叫做着火点。 探究实验,学生观察实验 : 1、实验中坩埚钳上的纸条燃烧而坩埚钳上的石块不燃烧的事实,说明燃烧需要什么条件? 学生回答:不是所有的物体都能燃烧,必须是可燃物。 2、坩埚钳上的纸条很快燃烧而坩埚钳上的木块要时间长点才能燃烧的事实,说明燃烧

初三化学燃烧和灭火教学反思 初三化学燃烧和灭火教学反思(一) 在讲授《燃烧和灭火》这节课时,我将燃烧条件和灭火原理这两部分内容做为一课时来学习,其余内容放在课下学习。并设想了改进措施。 本课的主要有以下几个优点: (一)以学生为主体,以活动为主线。在整个教学过程中,我主要起到了引导作用,大部分活动都是由学生完成,注重学生的动手操作、观察体验、合作交流的过程。通过教师与学生、学生与学生的相互交流,相互取长补短,达成共识。因此学生的学习兴趣浓厚,对于相关的知识掌握的比较牢固。 (二)通过实验的方式突破重点与难点。我设置了一组学生探究实验燃烧的条件,一个演示实验磷的燃烧,一个学生演示实验灭火演习。让学生在实验中去体验、去感受,使学生能通过身边常见的物质,简单的化学实验探究燃烧的条件,降低了难度,使学生较轻松的得出燃烧的条件,并分析出灭火的方法。教师的演示实验,使学生对燃烧的条件有更准确、深刻的认识。灭火的实战演习更调动了学生的积极性,激发了学生的探究欲望和学习热情。 (三)运用现代教育媒体创设情景。影片的引入,直观、形象、生动,有效地刺激了学生的多种感官,吸引了学生注意力,提高了学生参与活动的积极性。消防队员灭火片段的放映,培养了学生的观察能力,对灭火的方法有更深刻地了解,学生表现强烈的极大的兴趣。 (四)充分体现了化学与生活的密切关系。根据燃烧的条件,分析生活中的燃烧现象,利用燃烧为人类服务。根据燃烧条件得出灭火方法,分析生活中常用的灭火方法及所用原理。实战演习环节,培养学生的学以致用能力,生活能力。火中逃生方法和社会实践活动的设计,增长了学生生存本领,使其受用终生,是化

初三化学知识点总结归纳(完整版) 初中化学知识点全面总结 (完整版) 第1单元走进化学世界 1.化学是研究物质的组成.结构.性质以及变化规律的基础科学。 2.我国劳动人民商代会制造青铜器,春秋战国时会炼铁.炼 钢。 3.绿色化学-----环境友好化学 (化合反应符合绿色化学反应) ①四特点P6(原料.条件.零排放.产品)②核心:利用化学 原理从源头消除污染 4.蜡烛燃烧实验(描述现象时不可出现产物名称)(1)火焰:焰心.内焰(最明亮).外焰(温度最高)(2)比较各火焰 层温度:用一火柴梗平放入火焰中。现象:两端先碳化;结论: 外焰温度最高(3)检验产物 H2O:用干冷烧杯罩火焰上方,烧 杯内有水雾 CO2:取下烧杯,倒入澄清石灰水,振荡,变浑浊 (4)熄灭后:有白烟(为石蜡蒸气),点燃白烟,蜡烛复燃。说 明石蜡蒸气燃烧。 5.吸入空气与呼出气体的比较结论:与吸入空气相比,呼出 气体中O2的量减少,CO2和H2O的量增多(吸入空气与呼出气体成分是相同的)

6.学习化学的重要途径科学探究一般步骤:提出问题→猜想与假设→设计实验→实验验证→记录与结论→反思与评价化学学习的特点:关注物质的性质.变化.变化过程及其现象; 7.化学实验(化学是一门以实验为基础的科学) 一.常用仪器及使用方法 (一)用于加热的仪器--试管.烧杯.烧瓶.蒸发皿.锥形瓶可以直接加热的仪器是--试管.蒸发皿.燃烧匙只能间接加热的仪器是--烧杯.烧瓶.锥形瓶(垫石棉网装点移—拉丁文名称的第一个字母大写 a.书写方法: b.意义注意:*有些元素符号还可表示一种单质如Fe.He .C .Si *在元素符号前加上数字后只能有微观意义,没有宏观意义,如3O:只表示3个氧原子 c.有关元素周期表 *发现:门捷列夫 *排列依据 *注:原子序数=质子数d.分类 e.元素之最:地壳:O.Si.Al.Fe 细胞:O. C.H 3.离子:带电的原子或原子团(1)表示方法及意义:如 Fe3+ :一个铁离子带3个单位正电荷(2)离子结构示意图的认识注意:与原子示意图的区别:质子数=电子数则为原子结构示意图 *原子数≠电子数为离子结构示意图(3)与原子的区别与联系粒子的种类原子离子阳离子阴离子区别粒子结构质子数=电子数质子数>电子数质子数<电子数粒子电性不显电性显正电性显负电性符号用元素符号表示用阳离子符号表示用阴离子符号表示

初中化学知识归纳总结(打印版) 一、基本概念: 1、化学变化:生成了其它物质的变 2、物理变化:没有生成其它物质的变化 3、物理性质:不需要发生化学变化就表现出来的性质 (如:颜色、状态、密度、气味、熔点、沸点、硬度、水溶性等) 4、化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质 (如:可燃性、助燃性、氧化性、还原性、酸碱性、稳定性等) 5、纯净物:由一种物质组成 6、混合物:由两种或两种以上纯净物组成,各物质都保持原来的性质 7、元素:具有相同核电荷数(即质子数)的一类原子的总称 8、原子:是在化学变化中的最小粒子,在化学变化中不可再分 9、分子:是保持物质化学性质的最小粒子,在化学变化中可以再分 10、单质:由同种元素组成的纯净物 11、化合物:由不同种元素组成的纯净物 12、氧化物:由两种元素组成的化合物中,其中有一种元素是氧元素 13、化学式:用元素符号来表示物质组成的式子 14、相对原子质量:以一种碳原子的质量的1/12作为标准,其它原子的质量跟它比较所得的值 某原子的相对原子质量= 相对原子质量≈ 质子数 + 中子数 (因为原子的质量主要集中在原子核) 15、相对分子质量:化学式中各原子的相对原子质量的总和 16、离子:带有电荷的原子或原子团 17、原子的结构: 原子、离子的关系: 注:在离子里,核电荷数 = 质子数≠ 核外电子数 18、四种化学反应基本类型:(见文末具体总结) ①化合反应:由两种或两种以上物质生成一种物质的反应 如:A + B = AB ②分解反应:由一种物质生成两种或两种以上其它物质的反应 如:AB = A + B ③置换反应:由一种单质和一种化合物起反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应如:A + BC = AC + B