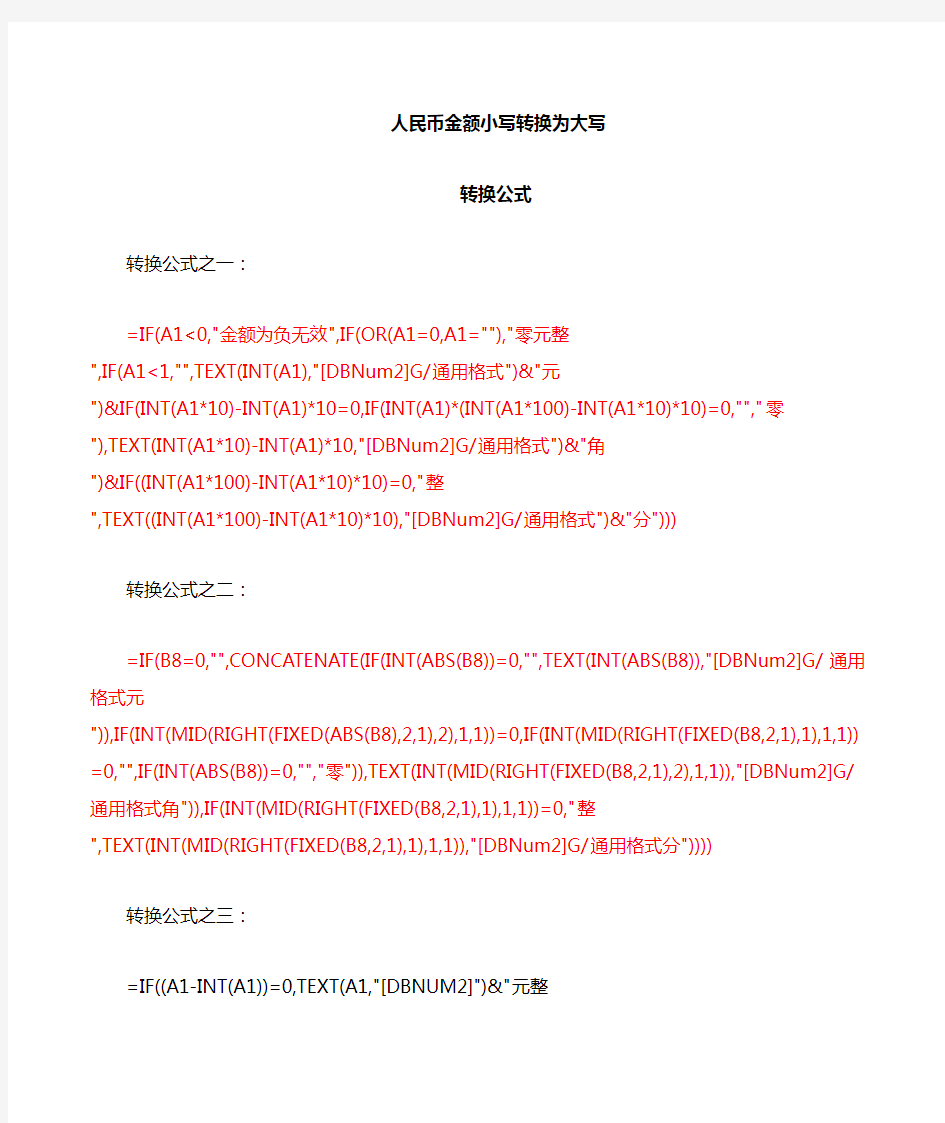

人民币金额小写转换为大写

转换公式

转换公式之一:

=IF(A1<0,"金额为负无效",IF(OR(A1=0,A1=""),"零元整

",IF(A1<1,"",TEXT(INT(A1),"[DBNum2]G/通用格式")&"元

")&IF(INT(A1*10)-INT(A1)*10=0,IF(INT(A1)*(INT(A1*100)-INT(A1*10)*10 )=0,"","零"),TEXT(INT(A1*10)-INT(A1)*10,"[DBNum2]G/通用格式")&"角")&IF((INT(A1*100)-INT(A1*10)*10)=0,"整

",TEXT((INT(A1*100)-INT(A1*10)*10),"[DBNum2]G/通用格式")&"分")))

转换公式之二:

=IF(B8=0,"",CONCATENATE(IF(INT(ABS(B8))=0,"",TEXT(INT(ABS(B8)),"[DB Num2]G/通用格式元

")),IF(INT(MID(RIGHT(FIXED(ABS(B8),2,1),2),1,1))=0,IF(INT(MID(RIGHT (FIXED(B8,2,1),1),1,1))=0,"",IF(INT(ABS(B8))=0,"","零

")),TEXT(INT(MID(RIGHT(FIXED(B8,2,1),2),1,1)),"[DBNum2]G/通用格式角")),IF(INT(MID(RIGHT(FIXED(B8,2,1),1),1,1))=0,"整

",TEXT(INT(MID(RIGHT(FIXED(B8,2,1),1),1,1)),"[DBNum2]G/通用格式分"))))

转换公式之三:

=IF((A1-INT(A1))=0,TEXT(A1,"[DBNUM2]")&"元整

",IF(INT(A1*10)-A1*10=0,TEXT(INT(A1),"[DBNUM2]")&"元

"&TEXT((INT(A1*10)-INT(A1)*10),"[DBNUM2]")&"角整

",TEXT(INT(A1),"[DBNUM2]")&"元"&IF(INT(A1*10)-INT(A1)*10=0,"零

",TEXT(INT(A1*10)-INT(A1)*10,"[DBNUM2]")&"角

")&TEXT(RIGHT(A1,1),"[DBNUM2]")&"分"))

转换公式之四:

=IF(ROUND(D1,2)<0,"无效数字",IF(ROUND(D1,2)=0,"零

",IF(ROUND(D1,2)<1,"",TEXT(INT(ROUND(D1,2)),"[dbnum2]")&"元

")&IF(INT(ROUND(D1,2)*10)-INT(ROUND(D1,2))*10=0,IF(INT(ROUND(D1,2)) *(INT(ROUND(D1,2)*100)-INT(ROUND(D1,2)*10)*10)=0,"","零

"),TEXT(INT(ROUND(D1,2)*10)-INT(ROUND(D1,2))*10,"[dbnum2]")&"角")&IF((INT(ROUND(D1,2)*100)-INT(ROUND(D1,2)*10)*10)=0,"整

",TEXT((INT(ROUND(D1,2)*100)-INT(ROUND(D1,2)*10)*10),"[dbnum2]")&"分")))

附注——

1、实际运用时只需将该公式(红色显示部分)复制并粘贴到需要的EXCEL文档中的单元格中即可。

2、公式中的单元格是可以改动的,如需改动,方法有二:①在A1的上边和左边插入需要数量的行数和列数单元格。此种方法适于文件初建之时。②如果需要输入小写数字的单元格已经确定,只需要另行加入该公式,则先确定输入大写的单元位置,先将上述内容复制并粘贴到该处单元格,然后更改公式中的13处的A1为需要输入小写数字的单元格。

高数常用公式 平方立方: 22222222 332233223223332233222(1)()()(2)2()(3)2()(4)()()(5)()()(6)33()(7)33()(8)222(a b a b a b a ab b a b a ab b a b a b a b a ab b a b a b a ab b a a b ab b a b a a b ab b a b a b c ab bc ca -=+-++=+-+=-+=+-+-=-+++++=+-+-=-+++++= 21221)(9)()(),(2) n n n n n n a b c a b a b a a b ab b n ----++-=-++++≥ 三角函数公式大全 两角和公式 sin(A+B) = sinAcosB+cosAsinB sin(A-B) = sinAcosB-cosAsinB cos(A+B) = cosAcosB-sinAsinB cos(A-B) = cosAcosB+sinAsinB tan(A+B) =tanAtanB -1tanB tanA + tan(A-B) =tanAtanB 1tanB tanA +- cot(A+B) =cotA cotB 1 -cotAcotB + cot(A-B) =cotA cotB 1 cotAcotB -+ 倍角公式 tan2A =A tan 12tanA 2- Sin2A=2SinA?CosA Cos2A = Cos 2A-Sin 2A=2Cos 2A-1=1-2sin 2A 三倍角公式 sin3A = 3sinA-4(sinA)3 cos3A = 4(cosA)3-3cosA tan3a = tana ·tan(3π+a)·tan(3 π -a) 半角公式 sin( 2A )=2cos 1A - cos( 2A )=2cos 1A + tan( 2A )=A A cos 1cos 1+- cot(2A )=A A cos 1cos 1-+ tan( 2 A )=A A sin cos 1-=A A cos 1sin + 和差化积 sina+sinb=2sin 2b a +cos 2b a - sina-sinb=2cos 2b a +sin 2b a - cosa+cosb = 2cos 2b a +cos 2b a - cosa-cosb = -2sin 2b a +sin 2 b a -

Excel 常用电子表格公式大全【汇总篇】 篇一:Excel 常用电子表格公式汇总 Excel 常用电子表格公式汇总 1、查找重复内容公式:=IF(COUNTIF(A:A,A2)>1,"重复","")。 2、用出生年月来计算年龄公式: =TRUNC((DAYS360(H6,"2009/8/30",FALSE))/360,0)。 3、从输入的 18 位身份证号的出生年月计算公式: =CONCATENATE(MID(E2,7,4),"/",MID(E2,11,2),"/",MID(E2,13,2))。 4、从输入的身份证号码内让系统自动提取性别,可以输入以下公式: =IF(LEN(C2)=15,IF(MOD(MID(C2,15,1),2)=1," 男 "," 女 "),IF(MOD(MID(C2,17,1),2)=1," 男 "," 女 ")) 公式内的“C2”代表的是输入身份证号码的单元格。 5、求和: =SUM(K2:K56)——对 K2 到 K56 这一区域进行求和; 6、平均数: =AVERAGE(K2:K56)——对 K2 K56 这一区域求平均数; 7、排名: =RANK(K2,K$2:K$56)——对 55 名学生的成绩进行排名; 8、等级: =IF(K2>=85,"优",IF(K2>=74,"良",IF(K2>=60,"及格","不及格"))) 9、 学期总评: =K2*0.3+M2*0.3+N2*0.4 ——假设 K 列、 M 列和 N 列分别存放着学生的“平 时总评”、“期中”、“期末”三项成绩; 10、最高分: =MAX(K2:K56) ——求 K2 到 K56 区域(55 名学生)的最高分; 11、最低分: =MIN(K2:K56) ——求 K2 到 K56 区域(55 名学生)的最低分; 12、分数段人数统计: (1) =COUNTIF(K2:K56,"100") ——求 K2 到 K56 区域 100 分的人数;假设把结果存放于 K57 单元格; (2)=COUNTIF(K2:K56,">=95")-K57 ——求 K2 到 K56 区域 95~99.5 分的人数;假设把结 果存放于 K58 单元格; (3)=COUNTIF(K2:K56,">=90")-SUM(K57:K58)——求 K2 到 K56 区域 90~94.5 分的人数; 假设把结果存放于 K59 单元格; (4) =COUNTIF(K2:K56,">=85")-SUM(K57:K59)——求 K2 到 K56 区域 85~89.5 分的人数; 假设把结果存放于 K60 单元格; (5) =COUNTIF(K2:K56,">=70")-SUM(K57:K60)——求 K2 到 K56 区域 70~84.5 分的人数; 假设把结果存放于 K61 单元格; (6) =COUNTIF(K2:K56,">=60")-SUM(K57:K61)——求 K2 到 K56 区域 60~69.5 分的人数; 假设把结果存放于 K62 单元格; (7) =COUNTIF(K2:K56," 说明:COUNTIF 函数也可计算某一区域男、女生人数。 如:=COUNTIF(C2:C351,"男") ——求 C2 到 C351 区域(共 350 人)男性人数; 1 / 10

等额本息和等额本金计算公式 等额本金: 本金还款和利息还款: 月还款额=当月本金还款+当月利息式1 其中本金还款是真正偿还贷款的。每月还款之后,贷款的剩余本金就相应减少: 当月剩余本金=上月剩余本金-当月本金还款 直到最后一个月,全部本金偿还完毕。 利息还款是用来偿还剩余本金在本月所产生的利息的。每月还款中必须将本月本金所产生的利息付清: 当月利息=上月剩余本金×月利率式2 其中月利率=年利率÷12。据传工商银行等某些银行在进行本金等额还款的计算方法中,月利率用了一个挺孙子的算法,这里暂且不提。 由上面利息偿还公式中可见,月利息是与上月剩余本金成正比的,由于在贷款初期,剩余本金较多,所以可见,贷款初期每月的利息较多,月还款额中偿还利息的份额较重。随着还款次数的增多,剩余本金将逐渐减少,月还款的利息也相应减少,直到最后一个月,本金全部还清,利息付最后一次,下个月将既无本金又无利息,至此,全部贷款偿还完毕。 两种贷款的偿还原理就如上所述。上述两个公式是月还款的基本公式,其他公式都可由此导出。下面我们就基于这两个公式推导一下两种还款方式的具体计算公式。 1. 等额本金还款方式 等额本金还款方式比较简单。顾名思义,这种方式下,每次还款的本金还款数是一样的。因此: 当月本金还款=总贷款数÷还款次数 当月利息=上月剩余本金×月利率 =总贷款数×(1-(还款月数-1)÷还款次数)×月利率

当月月还款额=当月本金还款+当月利息 =总贷款数×(1÷还款次数+(1-(还款月数-1)÷还款次数)×月利率) 总利息=所有利息之和 =总贷款数×月利率×(还款次数-(1+2+3+。。。+还款次数-1)÷还款次数) 其中1+2+3+…+还款次数-1是一个等差数列,其和为(1+还款次数-1)×(还款次数-1)/2=还款次数×(还款次数-1)/2 :总利息=总贷款数×月利率×(还款次数+1)÷2 由于等额本金还款每个月的本金还款额是固定的,而每月的利息是递减的,因此,等额本金还款每个月的还款额是不一样的。开始还得多,而后逐月递减。 等额本息还款方式: 等额本金还款,顾名思义就是每个月的还款额是固定的。由于还款利息是逐月减少的,因此反过来说,每月还款中的本金还款额是逐月增加的。 首先,我们先进行一番设定: 设:总贷款额=A 还款次数=B 还款月利率=C 月还款额=X 当月本金还款=Yn(n=还款月数) 先说第一个月,当月本金为全部贷款额=A,因此: 第一个月的利息=A×C 第一个月的本金还款额 Y1=X-第一个月的利息

公务员考试常用数学公式汇总(完整版) 一、基础代数公式 1. 平方差公式:(a +b )×(a -b )=a 2-b 2 2. 完全平方公式:(a±b)2=a 2±2ab +b 2 完全立方公式:(a ±b )3=(a±b)(a 2 ab+b 2) 3. 同底数幂相乘: a m ×a n =a m +n (m 、n 为正整数,a≠0) 同底数幂相除:a m ÷a n =a m -n (m 、n 为正整数,a≠0) a 0=1(a≠0) a -p = p a 1 (a≠0,p 为正整数) 4. 等差数列: (1)s n = 2)(1n a a n ?+=na 1+21 n(n-1)d ; (2)a n =a 1+(n -1)d ; (3)n = d a a n 1 -+1; (4)若a,A,b 成等差数列,则:2A =a+b ; (5)若m+n=k+i ,则:a m +a n =a k +a i ; (其中:n 为项数,a 1为首项,a n 为末项,d 为公差,s n 为等差数列前n 项的和) 5. 等比数列: (1)a n =a 1q -1; (2)s n =q q a n -11 ·1) -((q ≠1) (3)若a,G,b 成等比数列,则:G 2=ab ; (4)若m+n=k+i ,则:a m ·a n =a k ·a i ; (5)a m -a n =(m-n)d (6)n m a a =q (m-n) (其中:n 为项数,a 1为首项,a n 为末项,q 为公比,s n 为等比数列前n 项的和) 6.一元二次方程求根公式:ax 2+bx+c=a(x-x 1)(x-x 2) 其中:x 1=a ac b b 242-+-;x 2=a ac b b 242---(b 2-4a c ≥0) 根与系数的关系:x 1+x 2=-a b ,x 1·x 2=a c 二、基础几何公式 1. 三角形:不在同一直线上的三点可以构成一个三角形;三角形内角和等于180°;三角形中任两 边之和大于第三边、任两边之差小于第三边; (1)角平分线:三角形一个的角的平分线和这个角的对边相交,这个角的顶点和交点之间的线段,叫做三角形的角的平分线。 (2)三角形的中线:连结三角形一个顶点和它对边中点的线段叫做三角形的中线。 (3)三角形的高:三角形一个顶点到它的对边所在直线的垂线段,叫做三角形的高。 (4)三角形的中位线:连结三角形两边中点的线段,叫做三角形的中位线。 (5)内心:角平分线的交点叫做内心;内心到三角形三边的距离相等。 重心:中线的交点叫做重心;重心到每边中点的距离等于这边中线的三分之一。 垂线:高线的交点叫做垂线;三角形的一个顶点与垂心连线必垂直于对边。 外心:三角形三边的垂直平分线的交点,叫做三角形的

电子表格常用函数公式 1.去掉最高最低分函数公式: =SUM(所求单元格…注:可选中拖动?)—MAX(所选单元格…注:可选中拖动?)—MIN(所求单元格…注:可选中拖动?) (说明:“SUM”是求和函数,“MAX”表示最大值,“MIN”表示最小值。)2.去掉多个最高分和多个最低分函数公式: =SUM(所求单元格)—large(所求单元格,1)—large(所求单元格,2) —large(所求单元格,3)—small(所求单元格,1) —small(所求单元格,2) —small(所求单元格,3) (说明:数字123分别表示第一大第二大第三大和第一小第二小第三小,依次类推) 3.计数函数公式: count 4.求及格人数函数公式:(”>=60”用英文输入法) =countif(所求单元格,”>=60”) 5.求不及格人数函数公式:(”<60”用英文输入法) =countif(所求单元格,”<60”) 6.求分数段函数公式:(“所求单元格”后的内容用英文输入法) 90以上:=countif(所求单元格,”>=90”) 80——89:=countif(所求单元格,”>=80”)—countif(所求单元格,”<=90”) 70——79:=countif(所求单元格,”>=70”)—countif(所求单元

格,”<=80”) 60——69:=countif(所求单元格,”>=60”)—countif(所求单元格,”<=70”) 50——59:=countif(所求单元格,”>=50”)—countif(所求单元格,”<=60”) 49分以下: =countif(所求单元格,”<=49”) 7.判断函数公式: =if(B2,>=60,”及格”,”不及格”) (说明:“B2”是要判断的目标值,即单元格) 8.数据采集函数公式: =vlookup(A2,成绩统计表,2,FALSE) (说明:“成绩统计表”选中原表拖动,“2”表示采集的列数) 公式是单个或多个函数的结合运用。 AND “与”运算,返回逻辑值,仅当有参数的结果均为逻辑“真(TRUE)”时返回逻辑“真(TRUE)”,反之返回逻辑“假(FALSE)”。条件判断 AVERAGE 求出所有参数的算术平均值。数据计算 COLUMN 显示所引用单元格的列标号值。显示位置 CONCATENATE 将多个字符文本或单元格中的数据连接在一起,显示在一个单元格中。字符合并 COUNTIF 统计某个单元格区域中符合指定条件的单元格数目。条件统计 DATE 给出指定数值的日期。显示日期

等额本息还款公式推导 设贷款总额为A,银行月利率为β,总期数为m(个月),月还款额设为X,则各个月所欠银行贷款为: 第一个月A 第二个月A(1+β)-X 第三个月(A(1+β)-X)(1+β)-X=A(1+β)2-X[1+(1+β)]第四个月((A(1+β)-X)(1+β)-X)(1+β)-X =A(1+β)3-X[1+(1+β)+(1+β)2] … 由此可得第n个月后所欠银行贷款为 A(1+β)n –X[1+(1+β)+(1+β)2+…+(1+β)n-1]= A(1+β)n –X [(1+β)n-1]/β 由于还款总期数为m,也即第m月刚好还完银行所有贷款,因此有 A(1+β)m –X[(1+β)m-1]/β=0 由此求得

X = Aβ(1+β)m /[(1+β)m-1] ======================================================= ===== ◆关于A(1+β)n –X[1+(1+β)+(1+β)2+…+(1+β)n-1]= A(1+β)n –X[(1+β)n-1]/β的推导用了等比数列的求和公式 ◆1、(1+β)、(1+β)2、…、(1+β)n-1为等比数列 ◆关于等比数列的一些性质 (1)等比数列:An+1/An=q, n为自然数。 (2)通项公式:An=A1*q^(n-1); 推广式:An=Am·q^(n-m); (3)求和公式:Sn=nA1(q=1) Sn=[A1(1-q^n)]/(1-q) (4)性质: ①若m、n、p、q∈N,且m+n=p+q,则am·an=ap*aq; ②在等比数列中,依次每k项之和仍成等比数列. (5)“G是a、b的等比中项”“G^2=ab(G≠0)”. (6)在等比数列中,首项A1与公比q都不为零. ◆所以1+(1+β)+(1+β)2+…+(1+β)n-1 =[(1+β)n-1]/β 等额本金还款不同等额还款 问:等额本金还款是什么意思?与等额还款相比是否等额本金还款更省钱?

Excel常用电子表格公式大全 2011-04-24 08:53:41 1、查找重复内容公式:=IF(COUNTIF(A:A,A2)>1,"重复","")。 2、用出生年月来计算年龄公式: =TRUNC((DAYS360(H6,"2009/8/30",FALSE))/360,0)。 3、从输入的18位身份证号的出生年月计算公式: =CONCATENATE(MID(E2,7,4),"/",MID(E2,11,2),"/",MID(E2,13,2))。 4、从输入的身份证号码内让系统自动提取性别,可以输入以下公式: =IF(LEN(C2)=15,IF(MOD(MID(C2,15,1),2)=1,"男","女 "),IF(MOD(MID(C2,17,1),2)=1,"男","女"))公式内的“C2”代表的是输入身份证号码的单元格。 1、求和:=SUM(K2:K56) ——对K2到K56这一区域进行求和; 2、平均数:=AVERAGE(K2:K56) ——对K2 K56这一区域求平均数; 3、排名:=RANK(K2,K$2:K$56) ——对55名学生的成绩进行排名;

4、等级:=IF(K2>=85,"优",IF(K2>=74,"良",IF(K2>=60,"及格","不及格"))) 5、学期总评:=K2*0.3+M2*0.3+N2*0.4 ——假设K列、M列和N列分别存放着学生的“平时总评”、“期中”、“期末”三项成绩; 6、最高分:=MAX(K2:K56) ——求K2到K56区域(55名学生)的最高分; 7、最低分:=MIN(K2:K56) ——求K2到K56区域(55名学生)的最低分; 8、分数段人数统计: (1)=COUNTIF(K2:K56,"100") ——求K2到K56区域100分的人数;假设把结果存放于K57单元格; (2)=COUNTIF(K2:K56,">=95")-K57 ——求K2到K56区域95~99.5分的人数;假设把结果存放于K58单元格; (3)=COUNTIF(K2:K56,">=90")-SUM(K57:K58) ——求K2到K56区域90~94.5分的人数;假设把结果存放于K59单元格; (4)=COUNTIF(K2:K56,">=85")-SUM(K57:K59) ——求K2到K56区域85~89.5分的人数;假设把结果存放于K60单元格;

excel表格的各函数的基本操作 常用函数如下: 1、SUM()求和、总分函数 例:=SUM(B2:B5) 2、A VERAGE()求平均函数 例:=A VERAGE(B2:B5) 3、MIN()求最小值函数 例:=MIN(B2:B5) 4、MAX()求最大值函数 例:=MAX(B2:B5) 5、COUNTIF()求条件统计函数( 例:=COUNTIF(B7:B33,“>=90”) 6、COUNT()求统计函数 例:=COUNT(B7:B33) 7、IF()求逻辑函数 例:=IF(G7>=90,“优秀”,IF(G7>=80,“良好”,IF(G7)>=70,“中等”,IF(AND(G7<70,G7>0),“差生”,“没参考”)))) 8、RANK()求名次函数 例:=RANK(G7,$G$7:$G$33) 9、NOW()求电脑现在日期 例:=NOW() 10、求“性别”函数 例:=IF(MOD(MID(B6,15,1),2)=0,"女","男") 11、求“出生日期”函数 例:=CONCATENA TE(MID(B6,7,2),"-",MID(B6,9,2),"-",MID(B6,11,2)) 12、求“年龄”、“工龄”函数 例:=DATEDIF(E6,NOW(),"Y") 13、求“等级”函数 例:=IF(C6="基础班","入门级",IF(OR(C6="AUTOCAD班",C6="PHOTOSHOP",C6="CORELDRAW"),"平面设计级",IF(C6="综合班","综合办公应用级",IF(C6="OFFICE套班","办公应用级","网络设计级")))) 14、SUNIF()条件求和函数(根据指定的条件求和) 例:=SUMIF(B7:B33,">=100") 例:=SUMIF(C7:C36,"=人事",D7:D36)

高数常用公式 平方立方: 三角函数公式大全 两角和公式 sin(A+B) = sinAcosB+cosAsinB sin(A-B) = sinAcosB-cosAsinB cos(A+B) = cosAcosB-sinAsinB cos(A-B) = cosAcosB+sinAsinB tan(A+B) =tanAtanB -1tanB tanA + tan(A-B) =tanAtanB 1tanB tanA +- cot(A+B) =cotA cotB 1 -cotAcotB + cot(A-B) =cotA cotB 1 cotAcotB -+ 倍角公式 tan2A =A tan 12tanA 2 - Sin2A=2SinA?CosA Cos2A = Cos 2A-Sin 2A=2Cos 2A-1=1-2sin 2A 三倍角公式 sin3A = 3sinA-4(sinA)3 cos3A = 4(cosA)3-3cosA tan3a = tana ·tan(3π+a)·tan(3 π -a) 半角公式 sin( 2 A )=2cos 1A - cos( 2 A )=2cos 1A + tan( 2 A )=A A cos 1cos 1+- cot(2 A )=A A cos 1cos 1-+ tan( 2 A )=A A sin cos 1-=A A cos 1sin + 和差化积 sina+sinb=2sin 2b a +cos 2b a - sina-sinb=2cos 2 b a +sin 2b a - cosa+cosb = 2cos 2b a +cos 2b a - cosa-cosb = -2sin 2b a +sin 2 b a - tana+tanb=b a b a cos cos ) sin(+ 积化和差 sinasinb = -21 [cos(a+b)-cos(a-b)] cosacosb = 21 [cos(a+b)+cos(a-b)] sinacosb = 21 [sin(a+b)+sin(a-b)] cosasinb = 2 1 [sin(a+b)-sin(a-b)] 诱导公式 sin(-a) = -sina cos(-a) = cosa sin(2π -a) = cosa cos(2π -a) = sina sin(2π +a) = cosa cos(2 π +a) = -sina sin(π-a) = sina c os(π-a) = -cosa sin(π+a) = -sina cos(π+a) = -cosa tgA=tanA = a a cos sin 万能公式

电子表格常用函数公式 1、自动排序函数: =RANK(第1数坐标,$第1数纵坐标$横坐标:$最后数纵坐标$横坐标,升降序号1降0升) 例如:=RANK(X3,$X$3:$X$155,0) 说明:从X3 到X 155自动排序 2、多位数中间取部分连续数值: =MID(该多位数所在位置坐标,所取多位数的第一个数字的排列位数,所取数值的总个数) 例如:612730************在B4坐标位置,取中间出生年月日,共8位数 =MID(B4,7,8) =19820711 说明:B4指该数据的位置坐标,7指从第7位开始取值,8指一共取8个数字 3、若在所取的数值中间添加其他字样, 例如:612730************在B4坐标位置,取中间出生年、月、日,要求****年**月**日格式 =MID(B4,7,4)&〝年〞&MID(B4,11,2) &〝月〞& MID(B4,13,2) &〝月〞&

=1982年07月11日 说明:B4指该数据的位置坐标,7、11指开始取值的第一位数排序号,4、2指所取数值个数,引号必须是英文引号。 4、批量打印奖状。 第一步建立奖状模板:首先利用Word制作一个奖状模板并保存为“奖状.doc”,将其中班级、姓名、获奖类别先空出,确保打印输出后的格式与奖状纸相符(如图1所示)。 第二步用Excel建立获奖数据库:在Excel表格中输入获奖人以及获几等奖等相关信息并保存为“奖状数据.xls”,格式如图2所示。 第三步关联数据库与奖状:打开“奖状.doc”,依次选择视图→工具栏→邮件合并,在新出现的工具栏中选择“打开数据源”,并选择“奖状数据.xls”,打开后选择相应的工作簿,默认为sheet1,并按确定。将鼠标定位到需要插入班级的地方,单击“插入域”,在弹出的对话框中选择“班级”,并按“插入”。同样的方法完成姓名、项目、等第的插入。 第四步预览并打印:选择“查看合并数据”,然后用前后箭头就可以浏览合并数据后的效果,选择“合并到新文档”可以生成一个包含所有奖状的Word文档,这时就可以批量打印了。

Excel函数公式大全工作中最常用Excel函数公式大全 一、数字处理 1、取绝对值 =ABS(数字) 2、取整 =INT(数字) 3、四舍五入 =ROUND(数字,小数位数) 二、判断公式 1、把公式产生的错误值显示为空 公式:C2 =IFERROR(A2/B2,"") 说明:如果是错误值则显示为空,否则正常显示。 ? 2、IF多条件判断返回值 公式:C2 =IF(AND(A2<500,B2="未到期"),"补款","") 说明:两个条件同时成立用AND,任一个成立用OR函数.

? 三、统计公式 1、统计两个表格重复的内容 公式:B2 =COUNTIF(Sheet15!A:A,A2) 说明:如果返回值大于0说明在另一个表中存在,0则不存在。 ? 2、统计不重复的总人数 公式:C2 =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A2:A8,A2:A8)) 说明:用COUNTIF统计出每人的出现次数,用1除的方式把出现次数变成分母,然后相加。

? 四、求和公式 1、隔列求和 公式:H3 =SUMIF($A$2:$G$2,H$2,A3:G3) 或 =SUMPRODUCT((MOD(COLUMN(B3:G3),2)=0)*B3:G3) 说明:如果标题行没有规则用第2个公式 ? 2、单条件求和 公式:F2 =SUMIF(A:A,E2,C:C) 说明:SUMIF函数的基本用法

? 3、单条件模糊求和 公式:详见下图 说明:如果需要进行模糊求和,就需要掌握通配符的使用,其中星号是表示任意多个字符,如"*A*"就表示a前和后有任意多个字符,即包含A。 ? 4、多条件模糊求和 公式:C11 =SUMIFS(C2:C7,A2:A7,A11&"*",B2:B7,B11) 说明:在sumifs中可以使用通配符*

精品文档 等本息法和等本金法的两种算公式 一: 按等额本金还款 法:贷款额为: a, 月利率为: i , 年利率为: I , 还款月数: n, an 第 n 个月贷款剩余本金: a1=a, a2=a-a/n, a3=a-2*a/n ...次类推 还款利息总和为Y 每月应还本金: a/n 每月应还利息: an*i 每期还款 a/n +an*i 支付利息 Y=( n+1)*a*i/2 还款总额 =( n+1)*a*i/2+a 等本金法的算等本金(减法):算公式: 每月本金=款÷期数 第一个月的月供 =每月本金+款×月利率 第二个月的月供 =每月本金+(款-已本金)×月利率 申10 万 10 年个人住房商性款,算每月的月供款?(月利率: 4.7925 ‰)算果: 每月本金: 100000÷120= 833 元 第一个月的月供:833+ 100000×4.7925 ‰=1312.3 元 第二个月的月供:833+( 100000- 833)×4.7925 ‰= 1308.3 元 如此推?? 二 : 按等本息款法:款 a,月利率 i ,年利率 I ,款月数n,每月款 b,款利息和 Y 1: I =12×i 2: Y=n×b- a 3:第一月款利息:a×i 第二月款利息:〔a-( b- a×i )〕×i =( a×i -b)×( 1+ i ) ^1 +b 第三月款利息:{ a-( b- a×i )-〔 b-( a×i - b)×( 1+ i ) ^1 -b〕}×i =( a×i -b)×( 1+i ) ^2 + b 第四月款利息:=( a×i - b)×( 1+ i ) ^3 + b 第 n 月款利息:=(a×i - b)×( 1+ i ) ^( n- 1)+ b 求以上和:Y=( a×i -b)×〔( 1+ i ) ^n- 1〕÷i + n×b 4:以上两Y 相等求得 月均款 :b = a×i ×( 1+ i ) ^n ÷〔( 1+ i )^n - 1〕 支付利息 :Y = n×a×i ×( 1+i ) ^n ÷〔( 1+ i ) ^n - 1〕- a 款 :n ×a×i ×( 1+ i )^n ÷〔( 1+ i ) ^n- 1〕 注:a^b 表示 a 的 b 次方。 等本息法的算 ----- 例如下: 如款 21 万, 20 年,月利率 3.465 ‰按照上 面的等本息公式算 月均款 :b = a×i ×( 1+ i ) ^n ÷〔( 1+ i )^n - 1〕即: =1290.11017 即每个月款1290 元。 。 1欢迎下载

数量关系计算公式 1、单价×数量=总价 2、单产量×数量=总产量 3、速度×时间=路程 4、工效×时间=工作总量 5、加数+加数=和 6、一个加数=和-另一个加数 7、被减数-减数=差 8、减数=被减数-差 9、被减数=减数+差 10、因数×因数=积 11、一个因数=积÷另一个因数 12、被除数÷除数=商 13、除数=被除数÷商 14、被除数=商×除数 15、有余数的除法:被除数=商×除数+余数 一个数连续用两个数除,可以先把后两个数相乘,再用它们的积去除这个数,结果不变。例:90÷5÷6=90÷(5×6) 1公里=1千米 1千米=1000米 1米=10分米 1分米=10厘米 1厘米=10毫米

1平方米=100平方分米 1平方分米=100平方厘米 几何公式 1.正方形 正方形的周长=边长×4 公式:C=4a 正方形的面积=边长×边长公式:S=a×a 正方体的体积=边长×边长×边长公式:V=a×a×a 2.长方形 长方形的周长=(长+宽)×2 公式:C=(a+b)×2 长方形的面积=长×宽公式:S=a×b 长方体的体积=长×宽×高公式:V=a×b×h 3.三角形 三角形的面积=底×高÷2 公式:S= a×h÷2 4.平行四边形 平行四边形的面积=底×高公式:S= a×h 5.梯形 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 公式:S=(a+b)h÷2

6.圆 直径=半径×2 公式:d=2r 半径=直径÷2 公式:r= d÷2 圆的周长=圆周率×直径公式:c=πd =2πr 圆的面积=半径×半径×π 公式:S=πrr 7.圆柱 圆柱的侧面积=底面的周长×高公式:S=ch=πdh=2πrh 圆柱的表面积=底面的周长×高+两头的圆的面积公式:S=ch+2s=ch+2πr2圆柱的总体积=底面积×高公式:V=Sh 8.圆锥 圆锥的总体积=底面积×高×1/3 公式:V=1/3Sh 9.三角形内角和=180度

生活需要游戏,但不能游戏人生;生活需要歌舞,但不需醉生梦死;生活需要艺术,但不能投机取巧;生活需要勇气,但不能鲁莽蛮干;生活需要重复,但不能重蹈覆辙。 -----无名 常用数学公式大全 1、每份数×份数=总数总数÷每份数=份数总数÷份数=每份数 2、1倍数×倍数=几倍数几倍数÷1倍数=倍数几倍数÷倍数=1倍数 3、速度×时间=路程路程÷速度=时间路程÷时间=速度 4、单价×数量=总价总价÷单价=数量总价÷数量=单价 5、工作效率×工作时间=工作总量工作总量÷工作效率=工作时间工作总量÷工作时间=工作效率 6、加数+加数=和和-一个加数=另一个加数 7、被减数-减数=差被减数-差=减数差+减数=被减数 8、因数×因数=积积÷一个因数=另一个因数 9、被除数÷除数=商被除数÷商=除数商×除数=被除数 小学数学图形计算公式 1、正方形C周长S面积a边长周长=边长×4C=4a面积=边长×边长S=a×a 2、正方体V:体积a:棱长表面积=棱长×棱长×6S表=a×a×6体积=棱长×棱长×棱长V=a×a×a 3、长方形 C周长S面积a边长

周长=(长+宽)×2 C=2(a+b) 面积=长×宽 S=ab 4、长方体 V:体积s:面积a:长b:宽h:高 (1)表面积(长×宽+长×高+宽×高)×2 S=2(ab+ah+bh) (2)体积=长×宽×高 V=abh 5三角形 s面积a底h高 面积=底×高÷2 s=ah÷2 三角形高=面积×2÷底 三角形底=面积×2÷高 6平行四边形 s面积a底h高 面积=底×高 s=ah 7梯形 s面积a上底b下底h高

面积=(上底+下底)×高÷2 s=(a+b)×h÷2 8圆形 S面积C周长∏d=直径r=半径 (1)周长=直径×∏=2×∏×半径 C=∏d=2∏r (2)面积=半径×半径×∏ 9圆柱体 v:体积h:高s;底面积r:底面半径c:底面周长 (1)侧面积=底面周长×高 (2)表面积=侧面积+底面积×2 (3)体积=底面积×高 (4)体积=侧面积÷2×半径 10圆锥体 v:体积h:高s;底面积r:底面半径 体积=底面积×高÷3 总数÷总份数=平均数 和差问题的公式 (和+差)÷2=大数 (和-差)÷2=小数 和倍问题 和÷(倍数-1)=小数

常用公式及单位换算表 一、长度单位转换公式: 公里(km) 千米(km) 米(m) 分米(dm) 厘米(cm) 毫米(mm) 微米(um) 纳米(nm) 1 公里(km) =1千米 (km) 1 公里(km) = 1000 米(m) 1千米 (km) =1000米(m) 1米(m)=10分米(dm) 1分米(dm)=10厘米(cm) 1厘米(cm)=10毫米(mm) 1米(m)= 10 分米(dm) =100厘米(cm) = 1000 毫米(mm) 1 毫米(mm) = 1000 微米(um) = 1000000 纳米(nm) 1公里(km)=1千米(km)=1000米(m)=10000分米(dm) =100000厘米(cm) =1000000毫米(mm) 二、重量单位换算: 吨( t ) 千克 (kg) 克( g ) 1千克 (kg)=1公斤 (kg) 1千克 (kg)=1000克( g ) 1吨( t )=1000千克 (kg) 1吨( t )=1000千克 (kg) =1000000克( g ) 1公斤=500克 1市斤=10两 1两=50克 三、时间单位换算: 1日=24小时 1时=60分 1分=60秒 1时=3600秒 1世纪=100年 1年=12月 大月(31天)有:1、3、5、7、8、10、12月 小月(30天)的有:4、6、9、11月 平年2月28天,平年全年365天,闰年2月29天,闰年全年366天

四、面积换算: 平方公里(km2)公顷(ha)平方米(m2) 1平方千米(平方公里)=100公顷=1000000平方米 1 公顷 = 0.01 平方公里(平方千米) 1公顷=10000平方米1平方米=100平方分米 1平方分米=100平方厘米 1平方厘米=100平方毫米 1公顷=15亩=100公亩=10000平方米 1公亩=100平方米 1亩=60平方丈=6000平方尺 1(市)亩=666.66平方米 五、几何形体周长面积体积计算公式: 三角形的面积=底×高÷2。公式S=a×h÷2 正方形的周长=边长×4 公式C=4a 正方形的面积=边长×边长公式S=a×a 长方形的周长=(长+宽)×2 公式 C=(a+b)×2 长方形的面积=长×宽公式S=a×b 平行四边形的面积=底×高公式S=a×h 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 公式S=(a+b)h÷2 内角和:三角形的内角和=180度。 长方体的体积=长×宽×高公式:V=abh 长方体(或正方体)的体积=底面积×高公式:V=abh 正方体的体积=棱长×棱长×棱长公式:V=aaa

EXCEL的常用计算公式大全 一、单组数据加减乘除运算: ①单组数据求加和公式:=(A1+B1) 举例:单元格A1:B1区域依次输入了数据10和5,计算:在C1中输入 =A1+B1 后点击键盘“Enter(确定)”键后,该单元格就自动显示10与5的和15。 ②单组数据求减差公式:=(A1-B1) 举例:在C1中输入 =A1-B1 即求10与5的差值5,电脑操作方法同上; ③单组数据求乘法公式:=(A1*B1) 举例:在C1中输入 =A1*B1 即求10与5的积值50,电脑操作方法同上; ④单组数据求乘法公式:=(A1/B1) 举例:在C1中输入 =A1/B1 即求10与5的商值2,电脑操作方法同上; ⑤其它应用: 在D1中输入 =A1^3 即求5的立方(三次方); 在E1中输入 =B1^(1/3)即求10的立方根 小结:在单元格输入的含等号的运算式,Excel中称之为公式,都是数学里面的基本运算,只不过在计算机上有的运算符号发生了改变——“×”与“*”同、“÷”与“/”同、“^”与“乘方”相同,开方作为乘方的逆运算,把乘方中和指数使用成分数就成了数的开方运算。这些符号是按住电脑键盘“Shift”键同时按住键盘第二排相对应的数字符号即可显示。如果同一列的其它单元格都需利用刚才的公式计算,只需要先用鼠标左键点击一下刚才已做好公式的单元格,将鼠标移至该单元格的右下角,带出现十字符号提示时,开始按住鼠标左键不动一直沿着该单元格依次往下拉到你需要的某行同一列的单元格下即可,即可完成公司自动复制,自动计算。 二、多组数据加减乘除运算: ①多组数据求加和公式:(常用) 举例说明:=SUM(A1:A10),表示同一列纵向从A1到A10的所有数据相加; =SUM(A1:J1),表示不同列横向从A1到J1的所有第一行数据相加; ②多组数据求乘积公式:(较常用) 举例说明:=PRODUCT(A1:J1)表示不同列从A1到J1的所有第一行数据相乘; =PRODUCT(A1:A10)表示同列从A1到A10的所有的该列数据相乘; ③多组数据求相减公式:(很少用) 举例说明:=A1-SUM(A2:A10)表示同一列纵向从A1到A10的所有该列数据相减; =A1-SUM(B1:J1)表示不同列横向从A1到J1的所有第一行数据相减; ④多组数据求除商公式:(极少用) 举例说明:=A1/PRODUCT(B1:J1)表示不同列从A1到J1的所有第一行数据相除; =A1/PRODUCT(A2:A10)表示同列从A1到A10的所有的该列数据相除; 三、其它应用函数代表: ①平均函数 =AVERAGE(:);②最大值函数 =MAX (:);③最小值函数 =MIN (:); ④统计函数 =COUNTIF(:):举例:Countif ( A1:B5,”>60”)

高中数学常用公式及常用结论 1. 元素与集合的关系 U x A x C A ∈??,U x C A x A ∈??. 2.德摩根公式 ();()U U U U U U C A B C A C B C A B C A C B ==. 3.包含关系 A B A A B B =?=U U A B C B C A ???? U A C B ?=ΦU C A B R ?= 4.容斥原理 ()()card A B cardA cardB card A B =+- ()()card A B C cardA cardB cardC card A B =++- ()()()()card A B card B C card C A card A B C ---+. 5.集合12{,,,}n a a a 的子集个数共有2n 个;真子集有2n –1个;非空子集有2n –1 个;非空的真子集有2n –2个. 6.二次函数的解析式的三种形式 (1)一般式2 ()(0)f x ax bx c a =++≠; (2)顶点式2 ()()(0)f x a x h k a =-+≠; (3)零点式12()()()(0)f x a x x x x a =--≠. 7.解连不等式()N f x M <<常有以下转化形式 ()N f x M <- ? 11 ()f x N M N >--. 8.方程0)(=x f 在),(21k k 上有且只有一个实根,与0)()(21

长度单位转换公式 公里(km) 千米(km) 米(m) 分米(dm) 厘米(cm) 毫米(mm) 微米(um) 纳米(nm) 1 公里(km) =1千米 (km) 1 公里(km) = 1000 米(m) 1千米 (km) =1000米(m) 1米(m)=10分米(dm) 1分米(dm)=10厘米(cm) 1厘米(cm)=10毫米(mm) 1微米(um)=0.000 001米(m) 1纳米(nm)=0.000 000 001米(m) 1米(m)= 10 分米(dm) =100厘米(cm) = 1000 毫米(mm) 1 毫米(mm) = 1000 微米(um) = 1000000 纳米(nm) 1公里(km)=1千米(km)=1000米(m)=10000分米(dm) =100000厘米(cm) =1000000毫米(mm) 重量单位换算 吨( t ) 千克 (kg) 克( g ) 1千克 (kg)=1公斤 (kg) 1千克 (kg)=1000克( g ) 1吨( t )=1000千克 (kg) 1吨( t )=1000千克 (kg) =1000000克( g ) 1公斤=500克 1市斤=10两 1两=50克 时间单位换算 1世纪=100年1年=12月 大月(31天)有:1、3、5、7、8、10、12月 小月(30天)的有:4、6、9、11月 平年2月28天,平年全年365天,闰年2月29天闰年全年366天 1日=24小时 1时=60分 1分=60秒 1时=3600秒

人民币单位换算 1元=10角 1角=10分 1元=100分 面积换算 平方公里(km2)公顷(ha)平方米(m2) 1平方千米(平方公里)=100公顷=1000000平方米=100000000平方分米=10000000000平方厘米=1000000000000平方毫米 1 公顷 = 0.01 平方公里(平方千米) 1公顷=10000平方米 1平方米=100平方分米 1平方分米=100平方厘米 1平方厘米=100平方毫米 1公顷=15亩=100公亩=10000平方米 1公亩=100平方米 1亩=60平方丈=6000平方尺 1(市)亩=666.66平方米 1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2)1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2) 1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2) 1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre) 1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2) 1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2) 1平方码(yd2)=0.8361平方米(m2) 1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2)