第2章长期增长I I:内生增长理论

正如我们在第1章中所指出的,在索洛于1956年发表的经典文章之后,增长经济学经历了将近20年的繁荣,但却在上世纪60年代末沉寂下来。究其原因,大概可以说是索洛模型的中心结论是让人失望的:在缺乏连续技术进步的情况下,人均增长将最终停止。但是,从实践的角度来看,这并不是一个多世纪以来人们所观察到的经验事实。因此,增长经济学需要注入新的理论活力才能有后续的发展。

自上世纪80年代中期以来,关于经济增长的研究进入了又一次的繁荣。在

Romer(1986)发表20年后的今天,无论是经济增长的理论研究还是经验研究都显着地改善了其在整个经济学中的地位。现在,经济增长既是整个宏观经济学领域的研究重点,也是现代宏观经济学教材中不可或缺的组成部分。这和60年代末到80年代中期的状况形成了鲜明的对比,那时候,经济学家们的研究兴趣主要集中于短期的经济波动,无论是在发表于各种学术期刊的文章中,还是在各种级别的经济学教材中,关于经济增长的内容扮演的都只是次要的角色。

Romer(1986)和Lucas(1988)是今天我们称之为内生增长理论或新增长理论这一领域的两篇经典文章,尽管他们强调的重点有所不同,分别是知识资本和人力资本。在他们的模型中,资本这一生产要素被赋予了新的解释,从而克服掉了资本边际报酬递减这一导致了索洛模型的中心结论的关键性假定,进而长期的人均经济增长可以内生地实现。但是,这一类型的内生增长模型并不需要真正的内生技术进步,经济的长期正增长来源于知识在生产者之间的扩散或者人力资本所带来的外部效应或替代效应。

众所周知,知识的一个重要特征是非竞争性。因此,要想实现知识的连续进步的话,就必须赋予知识的发明者一定的垄断权利作为激励,即其在知识的使用方面应当具有一定的排他性,这就要求研究增长的经济学家们突破传统的完全竞争框架来为知识或技术进步在生产中的作用建模,真正地将知识的这种特征引入增长理论的研究始于

Romer(1987,1990)以及Aghion and Howitt(1992),这就是今天我们所说的内生技术进步模型。他们在各自的增长模型中都不约而同地引入了不完全竞争框架,从而有垄断利润作为R&D活动的激励,这就为技术进步的内生化提供了一个合理的解释。

此外,内生增长理论还包括试图将索洛模型中的另一外生变量——人口增长率——内生化的研究工作,其中关键的想法是将生育选择分析整合进增长理论的框架,或者构造一些涉及到迁移或劳动/闲暇选择的模型,这方面的开创性文献包括Braun(1993)以及Becker和Barro(1988,1989)等。

第一节生产性要素的非递减报酬

我们已经知道,索洛模型中的条件收敛性质或者正的长期人均增长依赖于连续的外生技术进步的性质都是源自资本的边际报酬递减的假定。构造内生增长理论的途径之一正是设法消除掉这一可积累要素所经历的报酬递减的长期趋势。关于报酬递减或递增的讨论由来已久。例如,埃德蒙?惠特克(Edmund Whittaker)在《经济思想流派》一书中写到(第177页),“...农业会随着生产规模的扩张而报酬递减,而工业制品则在报酬递增的条件下扩张,是十九世纪绝大部分时期英国正统经济学家的特色,既使在二十世纪也并未完全消失”;在同一着作中,埃德蒙?惠特克还写到(同上书,第179页),“李嘉图在他的论述中承认,农业和制造业都受到两种互相矛盾的力量的影响:(1)由于自然原料,尤其是食物费用的增加而出现的报酬递减趋势,以及(2)由于生产方法改良而出现的报酬递增趋势。”这就是说,报酬递减或递增取决于我们如何去理解生产过程中

所使用的基本要素。如果我们只是在传统的意义上去理解生产要素的话,则实物资本、

劳动以及土地所经历的报酬递减可以说是合理的。但是,技术进步或知识这一类要素对

于生产的贡献则很难说是报酬递减的。这是因为,知识并不同于一般的消费品,它的使

用在一定的意义上是非竞争性的。例如,一张关于某个在建工厂的蓝图也可以同时用于

其他10个工厂的建设,却并不带来设计成本的增加;又如,在现代增长经济学的学习中

我们经常要用到的庞特里雅金(Pontryagin )最大值原理,一位研究者使用的同时并不防

碍其他研究者的使用;再比如,微软公司设计发行的Windows 操作系统,众多计算机的

同时使用并不会降低这一软件本身的性能。考虑到知识的这一特殊性质,传统的规模报

酬不变的生产函数就会遇到技术上的困难。因为由欧拉定理可知,竞争性要素投入所要

求的回报将会把最终产品分配净尽,从而非竞争性要素投入将无法获得补偿。因此,如

果要在生产函数中引入非竞争性的生产要素话,原有的规模报酬不变的性质就会被破坏,

这就是最初的内生增长理论假定规模报酬递增的主要原因。

接下来的问题是,具有非竞争性的知识是如何产生,又是由谁来提供的呢?一种简

单的办法是将知识处理为公共物品,例如第1章中介绍的索洛模型以及本节要介绍的内生

增长模型都是采取的这一办法。但是,这两类模型在关于知识的假定上又有重要的区别,

索洛模型直接假定知识是外生给定的,并同时具有公共物品的性质,而本节的模型则是

通过假定资本的投资具有一定的正外部性,即知识是在投资的过程中逐渐获得的,并且

一经获得就具有了公共物品的性质。另一种办法则是在保证知识使用的非竞争性的同时,

赋予知识的使用以一定的排他性,从而知识的发明者可以通过他所享有的这种对于知识

的垄断权而获得一定的垄断利润,以此作为对于知识的创造者的激励。这就意味着,如

果要想将知识资本引入增长模型,就必须突破传统的完全竞争框架,这在一定程度上增

加了理论的难度,这是下一节中要介绍的内生技术进步模型的主要思想。

Romer(1986)和Lucas(1988)模型是内生增长理论的开端标志。Romer(1986) 模型秉承

的是Young(1928)中的报酬递增和Arrow(1962)中的将知识处理为公共物品的思想,通过

假设知识的创造是投资的一个副产品来消除掉报酬递减的趋势。因此,这一模型仍然容

许完全竞争的框架,并没有真正地刻画出知识本身的特征,而只是通过经济的外部性来

间接地捕捉知识资本的效应,当然其最终的结果将不再是帕累托最优的。Lucas(1988)模

型也是将知识处理为公共物品,但是和Romer(1986)模型不同的是,卢卡斯模型秉承的是

Uzawa (1965)中的思想,强调的是人力资本,并且假定人力资本的积累具有外部性。

下面我们将要具体讨论这两种类型的增长模型,而在此之前,首先介绍一个最简单的内

生增长模型——AK 模型。

一、 最简单的内生增长模型:AK 模型

在所有试图消除资本报酬递减趋势的内生增长模型中,AK 模型是最早的也是最简单

的一个。在索洛模型中,假定生产函数具有如下的AK 形式:

其中A 是大于零的常数,这意味着资本的报酬并不随着自身的积累而递减,而是保持为

一个恒定的水平A 。我们继续沿用索洛模型中关于各种参数的假定,于是,人均资本存

量的增长率为:

由于Ak y =以及()y s c -=1,从而此模型中的所有人均变量——y 、k 、c ——都以速

度k γ增长。若()δ+>n sA ,则0>k γ,从而经济的长期人均正增长得以实现,并且更重

要的是,这一正增长率是依赖于模型中的各种行为参数的,这将为各种经济政策的使用

提供一个理论基础。

AK 模型的一个重要缺陷是缺乏收敛的性质,即在AK 模型中,增长率不依赖于模型

的状态变量k ,具有不同初始水平的经济都将以相同的速度增长,这是和大量关于经济

增长的经验研究的文献所支持的条件收敛结论相悖的。为得到具有转移动态的内生增长

模型,Jones and Manuelli(1990)提出了如下修正形式的AK 型生产函数:

这是一个AK 型生产函数和一个新古典型生产函数的组合。在这样的生产函数假定下,资

本的报酬率在渐近的意义上是非递减的,从而此模型可以在实现内生增长的同时又预测

出条收敛的性质。

客观地说,AK 模型及其变种(有时亦将这一类模型称为凸性增长模型)通过假定的

方式来消除掉资本的报酬递减趋势的这一方式过于简单,至今为止,对此种假定的唯一

流行的解释是:K 表示的是广义的资本概念,从而可以避免积累过程中的长期递减趋势。

但是,无论是从经验研究的角度来看,还是从理论建模的观点出发,这种假定都失于简

单。我们不妨自问一下,AK 模型中的这种报酬非减的资本概念到底应该和现实生产过程

中的哪些具体资本形式联系在一起呢?或者说,我们到底应该组合现实生产中多少形式

的资本后才能认为这种复合资本的报酬率是非减的呢?这在经验上是一个难以回答的问

题。另一方面,从理论上讲,如果我们已经将增长模型中的唯一可积累要素的报酬假设

为非递减的,那么此模型最终表现出稳态的内生增长就不应该是太让人惊讶的结论,毕

竟我们一般来说是以模型的假设前提与最终结论之间的距离远近来评价一个模型的理论

价值大小的。

二、 边干边学(Learning by Doing )模型

AK 模型中产生内生增长的关键在于不存在可积累要素的递减报酬。在八十年代重新

激活了增长理论领域的经典文章中,Romer(1986)借用了Arrow(1962)的框架,通过假设

知识的创造是投资的一个副产品来消除掉报酬递减的趋势。也就是说,一个增加了其物

资资本的企业同时也学会了如何更有效地生产。经验对于生产率的这一正向影响被称为

边干边学或干中学。在j 介绍Romer(1986)中的模型之前,我们利用一种简单的方式来阐

明边干边学的思想。1

假定代表性企业i 的生产函数为:

其中i Y 、i K 、i L 分别表示企业的产出、资本投入、劳动投入。K 表示经济的总资本存量:

∑=i

i K K 。注意,这里的新古典生产函数F 和我们在前两章讨论过的新古典生产函数

的一个重要区别在于,之前的生产函数中代表技术水平的参数现在由经济的总资本存量

来表示。这就意味着,在每一个厂商增加自己的资本投入的同时,也增加了自己的生产

效率。但是,我们要假定,对于单个企业来说,它是意识不到投资的这种正外部经济的,

在其进行决策时,唯一关注的仍是要素投入的私人边际产品。当然,这里的另外一个隐

含假定是,每个企业的知识都是公共品,任何其他企业都可以无成本地获得。因此,知

识一经发现,就立刻外溢到整个经济范围内。2

企业的利润最大化问题是:

其中i π表示企业的利润,r 和δ分别表示资本的利息率和折旧率,w 表示工资率。

上述问题的一阶条件是: 1 Barro and Sala-i-Martin (1995) Economic Growth, McGrawhill.

2 在最初的讨论边干边学的模型中,这种关于知识外溢效应的假定是不可或缺的。

δ+=??r K Y i i /,w L Y i i =??/

从人均资本存量的角度来看,我们可将上述条件改写为:

其中()K k f i ,1表示资本的私人边际产品,这里并未考虑i k 通过经济的总资本存量K (即

生产率参数)对于产出所作出的正向贡献。

由于经济中的所有企业都是对称的,从而在经济均衡时每个企业都将选择相同的资

本投入,这意味着代表性企业的人均资本存量i k 等于整个经济的人均资本存量k 。于是,

资本的平均产品为:

而资本的私人边际产品为:

需要注意的是,这里我们所得到的资本的平均产品和边际产品的表达式都不依赖于资本

存量本身,换句话说,在前一章中所遇到的资本的报酬随着资本存量的增加而递减的趋

势不存在了。如果我们假定经济的总人口是不变的,则资本的平均产品和边际产品就都

是不变的量,这和我们在上一节中介绍的AK 模型是一致的。

在这样的生产函数的假定之下,如果我们继续沿用上一章中介绍拉姆齐模型时的记

号,易知人均消费增长率的表达式为:

与AK 模型一样,上述增长率是不变的。在一定的参数假定之下,我们可以得到正的人均

增长率。3

1986年,保罗?罗默在着名的“政治经济学杂志”上发表的文章“递增报酬与长期增

长”重新激活了关于增长经济学的研究。在这篇文章中,罗默假定知识是一种具有递增

边际产品的资本品,并且当其他的投入要素给定时,消费品的生产是知识存量的函数。

确切地说,如果某一企业牺牲I 数量的当前消费而投入于研究部门,并且该企业的当前

知识资本存量为k 的话,则该企业的知识资本的积累规律为:

函数G 被假定为是一次齐次且凹的。因此,

其中()()1,//k I G k I g ≡。进一步假定函数g 是上有界的,并且()00=g 。

消费品的生产函数假定为:

其中k 表示代表性厂商所特有的知识资本,()t k 表示总的知识资本存量,而X 表示除去知

识资本之外的物资资本、劳动等生产要素。关于函数F 的假定主要有两个:一、对于K

的任意给定值,F 关于k 和X 是凹且一次齐次的;二、对于X 的任意给定值,如果Nk

K =(这里N 表示经济中企业的数目)的话,则F 关于k 是凸的。第一个假定捕捉的是私人

知识资本的竞争性特征,第二个假定强调的是从整个社会的角度来看,知识的边际生产

力是递增的,即生产函数F 表现出规模报酬递增的性质。这一特征同时也是Romer(1986)

中的生产函数和Arrow(1962)中的生产函数的不同之处。

为简单起见,假定只有知识资本存量是可以增加的,而以X 表示的其他生产要素的

供给则是固定不变的,于是可以将生产函数简记为()K k f ,。

在上述这些假定条件下,罗默构造出下述形式的无限期界增长模型:

()0k 给定 3 比如,我们可取CIES 的效用函数,并假定:()()()()()[]δθρδθδρ+--'-->+>'?-/~~1~~L f L L f L f L L f

需要注意的是,上述模型忽略掉了人口增长、折旧以及其他的生产要素,而只专注

于由递增报酬导致的长期增长。利用库恩-塔克定理,罗默证明了在一定条件下,上述优

化问题存在一个具有外部性的竞争均衡,在这样的均衡状态下,人均消费和人均知识资

存量可以无限地增长。特别地,由于罗默构造的是一个单部门的增长模型,并且模型中

只有一个状态变量和一个控制变量,因而可以利用标准的二元微分系统的相图分析来得

到经济从初始状态向稳态过渡的直观表示。在Romer (1986)中,他首先选取了

Cobb-Douglas 形式的生产函数,然后针对两种特殊的效用函数分析了经济的转移动态行

为。4

三、 人力资本模型

在模型中引入人力资本是产生内生经济增长的另一条途径。但是,人力资本概念引

致的内生增长机制与上一小节中介绍的边干边学思想不尽相同。从本质上来说,人力资

本概念更像是我们将在下一节中介绍的技术进步的一种替代。为更好地阐述具有人力资

本的增长理论,我们首先介绍一个单部门的人力资本模型,然后再简要介绍卢卡斯在1988

年发表的着名模型。

假定生产函数是Cobb-Douglas 型的:

αα-=1H AK Y ,10≤≤α

其中H 表示生产中的人力资本投入。经济的产出有三种用途:消费C 、物资资本的投资

K I ,以及人力资本的投资H I 。于是,经济所面临的资源约束为:

我们假定物资资本和人力资本以相同的速度0>δ折旧。于是,这两种资本的积累规

律为:

K I K K δ-= ,H I H H

δ-= 假定家庭具有通常的跨期可分形式的效用函数,在中央集权经济制度的规定下,最

优化问题的Hamilton 函数为:

利用最大值原理,我们得到优化问题的一阶必要条件:

这些必要条件再加上对应于不同边界条件的横截性条件,我们就可以确定出最优的消费

路径、物资资本积累路径和人力资本积累路径。同时,我们也可以利用这些必要条件计

算出模型的稳态增长率。为了得到具体形式的解,我们取效用函数为CIES 的形式:

()()

()θθ--=-1/11C C u ,0>θ 则由上述一阶条件可得:

于是

因此,

这意味着物质资本和人力资本的净报酬率在()H K /保持不变时是一个常数,也就是说当

K 和H 以相同的速度增长时,递减报酬不再使用。于是,我们得到了稳态的增长率:

在上述表达式中,如果各种参数选择适当,就可以得到一个正的增长率。

关于原始的Lucas(1988)模型,我们可简单介绍如下:

s.t. ()()()()()()()[]()γββt h t N t h t u t AK t K t c t N a

-=+1 4 具体内容可参阅Romer(1986)。

γ,即生产函数呈现出报酬递增的性质,而且人力资本通过教育部门的生产是密其中0

>

集于人力资本的。

利用最大值原理,卢卡斯得出了此模型丰富的动态特征,并证明了在一定条件下可得到内生增长。5其中的关键性结论是,物质资本和人力资本之间的不平衡对于增长率的影响是不对称的:如果人力资本相对丰富,则产出和消费的增长率会随着人力和物质资本之间的不平衡程度的加大而上升;如果人力资本相对稀缺,则它们就会随着不平衡程度的加大而下降。这一结论和具有物质和人力资本的单部门内生增长模型的结论是不同的,在那里,物质和人力资本的不平衡对于增长率的影响是对称的。

产生上述性质的原因是关于人力资本生产技术的特殊假定,即人力资本的生产是密集于人力资本的。例如,当人力资本相对稀缺时,则在物资资本的生产过程中,人力资本的边际产品就要相对地高,因而可以预期经济增长的发生主要是由于人力资本的高增长率;但是,宇泽-卢卡斯模型中的人力资本相对稀缺也意味着一个较高的工资率水平,这就使得人力资本生产部门的经营成本较高,这一较高的成本刺激人们把人力资本更多投入于物资资本的生产,而不是原本就相对稀缺的人力资本的生产,这种效应最终会延缓经济的增长率。

需要指出的是,Romer(1986)模型和Lucas(1988)模型产生内生增长的机制是不一样的。在罗默模型中,由于知识的积累存在外溢效应,这使得知识资本的平均产品不再递减,从而克服了资本的报酬递减趋势,长期的人均正增长得以实现;而宇泽-卢卡斯模型是一般的具有人力资本的内生增长模型的一种特殊形式,一般来说,在具有人力资本的模型中产生内生增长的主要原因是,资本的报酬率依赖于物资资本存量和人力资本存量的比例,而当这两种资本以相同的速度增长时,递减报酬就不再适用,从而稳态的正增长得以实现。在宇泽-卢卡斯模型中,物资资本和人力资本由不同的技术所生产,并且人力资本的生产是密集于人力资本的,对于生产结构的这一修正会使得此模型表现出比一般的人力资本模型更丰富的动态特征,具体来说,物资资本和人力资本的不平衡在宇泽-卢卡斯模型中对于增长率的影响是不对称的。

第二节内生技术进步

我们已经看到,既使在缺乏技术进步的情况下,只要能够消除掉模型中的资本报酬递减趋势,就可以得到内生的正增长。因此,上一节中的内生增长是由外部经济或物质资本存量和人力资本存量之间比例的变化产生的,并不需要真正地将技术进步引入增长模型,尽管这些模型也常常被称为是实现了技术进步的内生化。真正地将内生技术进步引入增长模型的奠基性工作是Romer(1987,1990),Aghion and Howitt(1992)以及Grossman and Helpman(1991),在他们的模型中,技术进步是有目的的科学研究活动的结果,并且由于赋予了知识这种物品既不同于普通物品也不同于公共物品的特殊特征,其报酬将不符合完全竞争经济中作为价格接受者的厂商的行为假定,而是具有了一定的垄断权力,由此获得的垄断利润可以作为对科研活动的激励。

Romer(1990)主要讨论的是产品种类的增加对于增长的影响。在他的模型中,新产品的开发类似于基础创新的活动,其中所需的知识是一类特殊的物品,既不同于普通的物品,也不同于公共物品。一般来说,普通物品是竞争性的(Rivalry),并且也是排他性的(Excludability);公共物品一般是非竞争性的,并且也是非排他性的。而Romer(1990)认为,对于经济增长最有意义的情形,也是最能体现技术进步特征的知识物品却一般是非竞争性,并同时具有一定排他性的。

5模型的具体推导可参阅Lucas(1988).

如果我们将罗默模型所描述的产品种类增加型的技术进步称为水平方向的创新(Horizontal Innovation)的话,则Aghion-Howitt模型所定义的技术进步类型则可称为垂直方向的创新(Vertical Innovation),这种类型的技术进步描述的不是新产品的开发,而是已有产品的质量的不断改进。

基于熊彼特提出的“破坏性创新”的思想,Aghion and Howitt(1992)构造了一个内生增长模型,其中的增长源泉正是垂直方向的创新,而这种创新是由竞争性的研究部门提供的。在任一时期当中,研究活动的数量取决于下一时期当中研究活动的期望数量,这是因为下一次创新会导致当前垄断利润的完全丧失,而下一次创新的成功概率的大小取决于研究活动的多少,因此,期望的将来的研究活动越多,从事当前的研究活动的积极性就越低。在Aghion-Howitt模型中,经济的产出取决于整个经济范围内研究活动的数量,具体的说,GNP服从一具有漂移项的随机游走。而作为一随机变量的增长率本身,其均值和方差都是关于创新规模、技术型劳动的规模以及研究活动的生产率的递增函数;都是关于代表性个体的时间偏好率的递减函数。

一、产品种类增加型的技术进步

(1)一个简单形式6

假定人口的数量L固定,每一个体都是无限生存的,并且拥有一单位的可用于制造业的劳动。为简单起见,我们假定没有对于闲暇的需求,从而每一个人都无弹性地提供她所拥有的一单位劳动(无论工资率如何)。个体每一期的效用只依赖于消费,效用函数取等弹性的形式:

个体使用不变的时间偏好率ρ来贴现效用。正如我们在第1章中看到的,这意味着稳态的增长率和利息率遵循如下欧拉方程:

最终产品的生产环境是完全竞争的,使用劳动以及一系列指标为的中间品投入,其中M t是产品种类的度量。在每一时刻t,最终产品的生产函数为:Y表示产出,x i表示中间品i投入的数量。劳动投入始终是不变的数量L。系数α位其中

t

于0和1之间。

每一种中间产品都需要最终产品作为投入且一比一地生产出来。也就是说,生产一单位的中间产品i需要一单位的最终产品作为投入。

产品的种类数可以提高经济整体的生产率。为了说明这一机制,记用于中间品生产的最终产品的数量为X t。按照前面提到的一比一的技术,X t必定等于所有的中间品数量:现在假定每一种中间品都生产相同的数量x(稍后将看到,在均衡时确实如此),则

x=X t/M t。将这一表达式代入生产函数可得:

在给定L和X t的条件下,上式关于M t是递增的:

最终产品可用于消费和投资(生产各种设计)。除此之外,其唯一的用途就是生产中间品。因此,经济的国内生产总值(GDP)就是最终产品Y t减去其用于生产中间品的数量:

每一种中间产品都由其发明者垄断地进行生产。在每一期中,此垄断者最大化以最终产品度量的如下利润流:

其中p i是以最终产品为单位的价格。也就是说,在给定一比一技术的条件下,垄断者的收益就是价格乘以数量,而成本就等于产出。

在完全竞争的经济中,一单位投入的价格等于其边际产品的价值,于是我们有:

因此,垄断者的利润依赖于其产出:

6本节内容主要参考Aghion and Howitt (2009) . Economics of Growth. MIT Press.

垄断者选择x i 来最大化上述表达式,其一阶条件为:

由此得到,每一部门i 的均衡数量都是一样的:

进而每一部门的均衡利润流也是一样的:

将X t =M t x 代入生产函数,然后再由GDP 的定义式可知,最终产品的产出以及经济

的GDP 都是和产品种类数成比例的:

于是,GDP 的增长率和如下产品种类数的增长率也是成比例的:

产品种类数的增长率依赖于投入到科研中的最终产品数量。也就是说,科研活动的

每一时刻的产出就是新设计的数量,而每一个新的设计都可以开发出一种新产品。因此,

我们有:

其中λ是表示研究部门生产率的一个(正的)参数。

假定经济的研究部门是完全竞争的,允许自由进入,则研究部门的利润流必定等于

零。对于发明者而言,每一新设计的价值为 ,即利润流 在市场利率为r 时的贴现值。

于是,从事科研的利润流为:

即收益流(产出λR t 乘以价格 )减去成本。为使得这一利润流为零,利率必须满足

如下的“科研套利”方程:

也就是说,利率必须等于企业家每一单位的科研投入所获得的利润流。

将科研套利方程代入增长率的表达式,我们得到:

用表达式(3.7)替换上式中的 ,我们就可将均衡增长率表示成模型的基本参数的函数:

由此可知,经济增长率随着参数λ表示的科研生产率的增加而增加,随着劳动供给L 表

示的经济规模的增加而增加,随着时间偏好率ρ的增加而下降。

g 关于L 递增的这一预测曾经被认为是上述模型的优点,它表明,规模越大的国家

或自由贸易区,增长得越快。但是, C. Jones(1995b)指出,这一预测是不符合事实的,

因为自1950年以来,美国的研究人员数量显着地增加了,而这一时期的增长率却保持在

2%左右。

(2) Romer(1990)的模型*

假定经济中具有四种基本的要素投入:物资资本、劳动、人力资本和表示当前技术

水平的一种指标(我们可称之为技术方案集);经济由三个部门组成:研究部门、中间

产品的生产部门和最终产品的生产部门。研究部门利用人力资本以及现有的知识水平来

生产(发明)出新的知识(技术方案);中间产品的生产部门利用研究部门发明的技术

方案以及最终的产出作为投入,以生产出更多的中间物品;最终产品的生产部门则利用

劳动、人力资本以及相应的中间物品来生产出最终的产品。假定最终的产品既可以消费

掉,也可以作为资本来积累。

首先,罗默假定Cobb-Douglas 型的生产函数:

其中x L H Y ,,分别表示生产过程中所需的人力资本,劳动以及资本品(中间产品);A 是

可以使用的中间产品的种类,用来表示当前的技术水平。注意,这里关于资本品的假定

和我们前面使用过的略有不同。如果我们使用总资本K 来表示资本投入的话,则意味着

所有不同类型的资本品之间是完全替代的;而上述关于资本投入的加性可分形式则意味

着某一资本品的边际产品是独立于其他资本品的使用量的,因而一种新型资本品的引入

既不是对旧品种的直接替代,也不是直接互补。

由生产函数关于要素投入的一次齐次性可知,我们仍然可以在完全竞争的框架内来

讨论最终产品的生产者的行为,也就是说,我们仍然可以将整个最终产品的生产行业想

象为一个代表性的作为价格接受者的厂商。这一特点是和中间产品的生产厂商的行为很

不一样的,由于不同的中间产品是由不同的厂商来承担的,因此不存在一个可以代表整

个行业的中间产品的生产者。

对于拥有了新的中间产品的设计方案的企业来说,假定需要投入η单位的最终产品才

能生产出一个单位的中间产品;而对于设计方案的发明者来说,假定其拥有对发明的永

久专利。因此,当设计方案的发明者同时也是相应的中间产品的生产者的话(对于发明

者和生产者之间的关系也存在一些其他的制度安排,但是不影响此模型的均衡的存在性),则对于已经投入了发明成本的发明者来说,它所获得的补偿就是租售中间产品所获得的

净收益流的贴现值。

按照通常的单部门模型以及国民收入核算的传统,总资本K 的积累满足:

其中()t C 表示总消费。我们已经假定为获得一单位任何类型的中间产品,必须放弃η单

位的当前消费,从而 其中x 表示某一公共使用水平,这是因为每一中间产品都是对称进入生产过程的,从而

对于每一中间产品的可获得量来说,应该是相等的。

于是,生产函数可改写成:

此外,假定知识的积累(技术进步)具有如下形式:

其中0>δ。上式表明,人力资本的投入A H 越高,则研究与发展活动的成功机会也就越

大,并且这里的假定和宇泽-卢卡斯模型中假定类似,即知识的生产是人力资本密集的;

同时,由于知识的非竞争性,每一个研究者都可以利用当前的知识水平,从而当前的知

识水平A 越高,技术进步的成功率也就越大。

需要指出的是,至此模型所刻画的知识类型恰好符合了前面所要求的部分排他性,

即知识在研究部门当中是一种公共品,而在中间产品的生产部门当中则是一种垄断品。

最后,假定人力资本的供给H 是固定的,满足:

下面我们考虑中间产品的生产者的垄断定价行为。对于最终产品的生产者来说,其

面临的优化问题如下:

其中()i p 表示中间产品i 的价格。由此可得如下的逆需求函数:

这就是中间产品的垄断供给厂商所必须面临的市场需求。在这样的需求函数下,中间产

品的供给者面临的优化问题是:

= ()x r x L H Y x

ηβαβαβα-----11max 这里r 表示的是利息率。由此可得中间产品的垄断价格:

相应的垄断利润流为:

其中 x 满足:

假定新设计方案的价格为A p ,则由中间产品的垄断竞争市场的自由进入条件可知:

如果A p 是常数的话,则有:

于是,

上式表明,中间产品的垄断厂商的超额利润将正好弥补发明成本的利息损失。

利用A p 的表达式:

()()()r x L H r x p r p Y A /1//1βαβαβαβαβαπ----+=+==

以及人力资本应该在研究部门和最终产品的生产部门当中获得相同的工资率这一性质,

即下式:

我们得到: 考虑到βαβα--=1x A L H Y Y ,ηx A K =,以及()()Y K K K Y K Y C //1/1/ -=-= 我们得到:()()

r H H A A K K Y Y C C g A βαβααδδ+---======1//// 如果在此模型中加入代表性消费者的优化行为:

则对于给定的利率水平r ,我们也可得到人均消费的增长率为:

最后我们得到市场均衡的增长率表达式:

其中()()[]βαβαα+--=Λ1/。

可以说,罗默模型的重要结论基本上都包含在增长率的表达式中。具体说来有以下

几点:

1)利息率越高,则增长率越低,这是因为较高的利息率会导致作为研究部门的补

偿的净收益的贴现值降低;

2)人力资本具有加速增长的规模效应;

3)如果初始的人力资本太低的话,有可能导致增长行为从未发生;

4)更低的ρ和σ的值,即更大的储蓄意愿,导致更快的增长;

5)研究部门的效率越高(δ的值越大),则增长越快。

二、 产品质量改进型的技术进步

(1) 一个简单形式7

假设时间是离散的,在每一个时间点上的个体数量为L ,并且每一个个体都无弹性

地供给一个单位的技术型劳动。假定每一个体只生存一个时期,因此,个体的目标是最

大化其在期末的消费。

在每一时期中,一个单位的最终产品由如下的科布-道格拉斯技术生产出来:

其中x 表示中间产品的投入数量,A 是生产率参数,表明中间产品的当前质量。中间产

品的生产完全依赖于劳动,一个单位的劳动投入就可以生产出一个单位的中间产品。因

此,x 同时也表示了当前用于制造业的劳动数量。当然,除此之外,劳动也可以用于技

术创新。

每一次的技术创新都将中间产品的质量由A 提高到A γ,这里1>γ表示创新的规模。

创新的成功来源于研究的投入,我们假定,如果用于研究与开发的劳动投入为z 单位,

则创新成功的概率为z λ。 7 本节内容参考Aghion and Durlauf(2006), Handbook of economic growth. Elsevier

Noeth-Holland.

作为给与创新者的补偿,他将享有生产中间产品的垄断权力,但是这里的垄断权力

并不排除其他的生产者可以1>χ单位的劳动生产出一单位同样的中间产品。因此,如果

αχ/1<,则这样的潜在竞争者的存在对于创新者是有约束力的,这也意味着创新者能

够确定的最高价位为t w χ。此时,创新者的利润为:

这里的t t x w 表示工资。对于这一垄断租金,我们假定只能够存在一个时期,在那之后,

其他的模仿者就可以同样生产出这一质量的中间产品。

下面我们给出模型的两个关键的方程:

1. 劳动力市场出清方程:t t n x L +=,其中t x 和t n 分别表示用于制造业和研究部门

的劳动投入数量。

2. 科研市场的套利方程:t t w λγπ=。这一方程表明,在任一时刻,均衡的科研投

入数量必定使得一单位科研型劳动的边际收益等于边际成本。

如果我们关心的是增长的稳态情形,则可以暂时忽略上述方程中的时间下标,利用

上述两个方程以及垄断利润的表达式可得:

这意味着用于研究与开发的劳动投入的稳态数量为:

于是,在稳态中,生产率的期望增长率的均衡值为:

这是一个依赖于各种经济参数的增长率的表达式,我们可以进一步分析各种经济参数对

于增长率的影响。但是,重要的是,这里通过一种最简单的引入质量阶梯的方式得到了

一个可能为正的增长率的表达式,这正是内生增长理论的重要特征。

(2) Aghion and Howitt(1992)的模型*

假定经济中存在三种可交易的物品:劳动、消费品和中间产品;其次,劳动投入可

分为三种类型:只能用于生产消费品的原始劳动(Unskilled Labor)、既可用于生产中间

产品,也可用来从事研究活动的技术型劳动(Skilled Labor)、以及只能用来从事研究活动

的专门化劳动(Specialized Labor)。我们分别用R N M ,,来表示经济中上述三种类型的劳

动的数量。

假定消费品的生产需要投入中间产品以及固定数量的原始劳动,从而生产函数可写

为:

这里0,0<''>'F F ,y 表示消费品,x 表示投入于消费品生产的中间品数量,而A 表示

中间投入的生产率参数。注意,由于原始劳动的使用量并不取决于消费品生产的多少,

从而不显式地出现在生产函数中。

假定中间产品的生产只需投入技术型劳动,并且生产技术是线性的,即

其中L 表示中间产品部门的技术型劳动的使用量。

研究活动的投入可以产生一随机的创新发生序列,假定在任一时刻创新的发生服从

Poisson 过程,此过程的到达率(Arrive Rate),即单位时间内创新发生的概率,为()R n ,λφ,

其中n 是用于研究活动的技术型劳动的数量,λ是一给定常数,φ是一规模报酬不变且

凹的生产函数,并满足:()0,0=R φ,这意味着如果没有技术型劳动投入的话,创新的

发生概率为零。我们知道,关于创新发生的这种Poisson 过程假定意味着,在每一次创新

发生前所需等待的时间间隔服从参数为()R n ,λφ的指数分布,即每一次创新所带来的垄

断利润的持续时间是一指数型随机变量。

每一次创新都会带来一种新的中间产品,而这种中间产品的投入可以使得消费品的

生产更有效率。我们简单地假定,新的中间产品的投入通过一常数因子1>γ来提高生产

率参数A ,则:

其中0A 是给定的初始生产率水平,下标t 表示从第t 次创新开始,至第1+t 次创新发生之

前的时间间隔。一个成功的创新者可以通过申请专利来垄断中间产品的生产,当然,这

种垄断地位只能持续到下一次创新发生之前。

对于中间产品的垄断厂商而言,他的目标就是最大化垄断时期利润的期望现值,这

里唯一的不确定性因素是垄断的持续时间。首先,考虑消费品的生产商,其最优地选择

要素投入来最大化利润。具体地说,第t 期的厂商选择产量t x 来最大化利润流:

其中t w 是技术型劳动的工资率。注意,按照边际收益等于边际成本的定价法则,t 期的

中间产品的价格满足:()t t t x F A p '=。这一优化问题的一阶条件是:

其中t t t A w /≡ω,()()()x F x x F x ''+'≡ω

~。由此可得最优产量: 其中1~~-≡ω

x 。相应的垄断利润为: 这里()()()()()ωωωπ

x F x ''-≡2~~。 其次,假定对研究活动而言,不存在当期的溢出效应,则垄断厂商的目标就是选择

适当的技术型劳动投入z 和专门化劳动投入s 来最大化如下的期望利润流:

这里1+t V 表示第1+t 次创新的价值,s t w 表示专门化劳动的工资率。利用Kuhn-Tucker 条件,

并考虑到均衡时专门化劳动的使用数量必定等于R ,则上述优化问题的一阶条件为:

()1+'≥t t t V n w λ?,0≥t n ,()()01='-+t t t t n V n w λ?

其中()()R n n t t ,φ?≡。

对于第t 期时在位的垄断者来说,其从事研究活动的收益为t t V V -+1;而对于外来者,

其从事研究活动的收益是下一期创新的价值,即1+t V 。因此,创新总是由外来者做出的。

而对于一个外来者来说,创新的价值1+t V 即垄断利润流的贴现值:

其中0>r 是代表性经济个体的时间偏好率。

在任何时点上,对于整个社会来说的决策问题是,如何在制造业和研究活动之间配

置技术型劳动。利用上面我们推导的一些表达式以及关于技术型劳动的均衡条件

t t x n N +=,整理可得:

()()()()()

11~~~+++-≥'-t t t t n r n N n n N λ?ωπγ?λω, 0≥t n ,

上述条件决定了第t 期的研究活动数量,它是第1+t 期的研究活动数量的函数:

这里()?ψ是一正值的严格递减函数。

引入如下定义:

()()()t t t n n N n c ?λω'-≡~,()()()()

111~~++++-≡t t t n r n N n b λ?ωπγ 则()t n c 表示的是“研究活动的边际成本”,而()1+t n b 表示的是“研究活动的边际收益”。如

果()()00b c <,则我们可得到唯一的稳定平衡点n

?,满足: 最后,我们讨论产出的稳态增长率。由()n

N F A y t t ?-=可知: 这意味着实际产出的对数()t y ln 是一随机的阶跃函数,每一次阶跃的幅度是γln ,但每

一次阶跃的到来时刻是服从参数为()n

?λ?的指数分布的随机变量。如果我们用τ表示实际的时间点,则有:

其中()τε是时刻τ和1+τ之间的创新次数与γln 的乘积。我们知道,(){}γτεln /是服从参

数为()n

?λ?的Poisson 分布的随机变量序列,从而 其中()()()γλ?τετln ?n e -≡,是均值为零,方差为()()2

ln ?γλ?n 的随机变量。 由此可知,产出的平均稳态增长率为()γλ?ln ?n

,而此增长率的方差 为()()2

ln ?γλ?n 。这就是说,产出的增长率是技术型劳动的投入、每一次创新的规模以及创新发生的概率的递增函数,这是一个相当容易解释的结论。

第三节 内生的劳动供给或人口

在前两节的内容中,总是假定劳动力供给或人口的变化是外生给定的,这是对现实

生活的一种简化。实际的情况是,一个国家或一个地区的人口或实际的劳动力供给数量

的确定既使在统计手段相对发达的今天,仍然是一个困难的课题。一般来说,劳动力会

受工资率的地区差异的驱使而在不同地区之间流动,这也是造成流动人口数量很难统计

的原因之一;而人口的自然增长也会由于经济福利的提高或自然灾害的发生所导致的死

亡率的下降或人们偏好的变化所导致的出生率波动而经常地发生变化。如何将这些因素

整合进增长模型是近些年来经济学家才才开始关注的论题,本节将要介绍的两个主要模

型,即Braun 模型和Barro-Becker 模型,试图讨论的正是不同地区之间的劳动力迁移和人

们的生育选择对于经济增长的影响。

一、 劳动力的迁移

尽管不同的国家或地区之间的人口流动实际上是一个受到很多因素影响的复杂现象,

但是我们这里所要讨论的Braun 模型假定存在一个完全的信贷市场,各个经济所面临的是

不变的世界利率,从而工资的差异是造成劳动力流动的唯一原因。

下面我们来具体地描述这个模型。假定一面临着给定的不变世界利率的小国经济,

其生产函数是Cobb-Douglas 的:

其中K 表示资本,xt Le L

≡?表示有效的劳动投入,0≥x 是外生给定的劳动增进型技术进步率;R 表示本国居民可以自由取得但其供给量固定的自然资源;αλ-<<10。

我们注意到,对于给定的R ,上述生产函数呈现出关于K 和L 的报酬递减。Braun

模型之所以做出这样的假定是因为,在外生给定的技术水平下,若人口的迁移有成本而

资本的流动是自由的话,劳动力将不可能在不同的经济之间流动,从而也就不可能构造

出其中人口变化内生的增长模型。关于这种报酬递减的一种解释是:一个经济的人口增

加必定会造成某些自然资源(例如土地等)使用上的拥挤,如果这种资源具有生产价值

并且供给量固定的话,则从整个社会的角度来看,必定呈现出对于资本和劳动的规模报

酬递减。

但是,对于一个竞争性的厂商来说,L 表示的是总人口,

因此L R /可视为是给定的,从而上述生产函数仍然可以看作是规模报酬不变的,利用Euler 定理,要素价格应当等于

相应的私人边际产品,即:

其中L K k

?/?≡,表示每单位有效劳动的资本数量;r 表示世界利率,对于我们这里所考虑的小型国内经济而言可视为不变的,并假定x r >;δ是折旧率。

由此可得国内工资率的表达式:

假定世界经济具有单一的工资率world w ,则在时刻t 由世界其他地区向本国经济的一

次永久性迁移的收益为:

为简单起见,我们假定t 时刻国内经济的自然人口增长率为零,而由世界转向国内

经济的移民流为()t M ,则国内的实际人口变化率为:

另外,假定迁移的成本为:

这里0>'η,0>''η,且()00=η。也就是说,迁移的成本随着移民数目的增加而加速上

升。

最后,系统的稳态要求在每一时期当中,迁移的成本必须等于迁移的收益,即:

经过一些简单的整理可知,上述模型的动态由下面的关于变量L 和B

?的二元微分系统描述:

其中()()xt e t B t B -≡?,()()xt e t w t w -≡?,xt world world e w w -≡?,我们假定世界经济处于稳态当中,

则world w ?可视为常数;函数ψ是函数η的逆函数。由此微分系统确定的稳态()

**B L ?,是一鞍点。

至于产出的增长,利用生产函数的表达式可得:

其中L Y y

?/?≡。从而 在稳态中,0=L γ,从而0?=y γ,也就是说,总产出的增长率为:

上述表达式和索洛模型中相应表达式的重要区别是,这里的人口增长率L γ是由模型内生

决定的,取决于迁移所带来的收益和世界的工资水平之比。

二、 人口的内生决定

(1) 马尔萨斯模型

考虑时间离散的OLG 模型,t=0,1,2,…。经济中存在两种要素:土地和劳动。土地的

数量是固定的,而劳动的数量由内生变化的人口决定。

经济的生产技术遵循如下的方程:

其中t Y 表示t 期的总产出,A 表示经济的技术水平,X 表示土地的数量,t L 表示t 期的

工作人口数量。于是,按每工人平均的产出水平为:

经济中的每一个体只生存两期:儿童期与成年期。在儿童期中,个体消费来自于父

母的固定数量的资源,记为ρ;在成年期中,个体无弹性地提供一个单位的劳动,获得

收入t y ,然后在自身的消费t c 和后代的抚养t n ρ之间进行分配,这里的t n 表示个体选择

的后代数量。假定t 期的成年人(出生于t-1期)的偏好为:

于是,t 期的成年人面临的优化问题是:

s.t. t t t y c n ≤+ρ

求解上述问题得到:

()t t y c γ-=1,()t t y n ργ/=

工作人口的动态行为遵循如下方程:

由此可得人口的稳态值为:()

αργ/1*/AX L =;每工人平均的产出(收入)则遵循如下的

动态方程:

由此可得收入的稳态值为:γρ/*=y 。

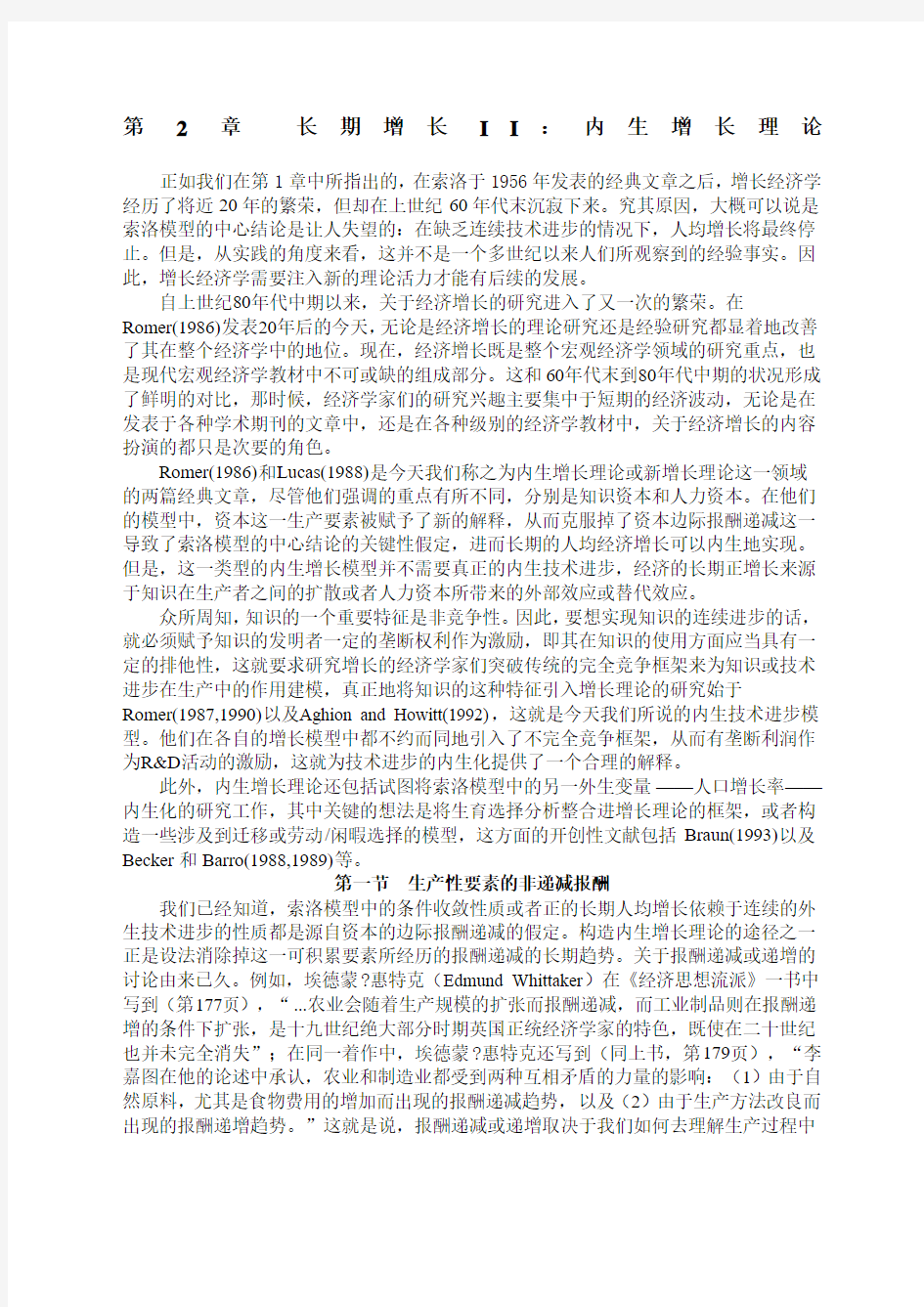

上述两个动态方程描述的人口和收入的动态特征如下图所示:

图2-1 马尔萨斯模型的动态

综上所述,马尔萨斯模型的核心结论是:人均收入的增长与人口规模的增长是正相

关的,即当人均收入水平由于技术的进步或者新资源的发现而有所增加时,伴之而来的

却是人口数量的增加,这又倾向于降低人均收入水平。因此,从长期来看,人均收入水

平大致是不变的,技术进步并不能带来生活水平的提高,这就是所谓的“马尔萨斯陷阱

(Malthusian Trap)”。

在这一简单版本的模型中,并未出现资本这一生产要素,尽管这可能符合马尔萨斯

所生存的年代,但是一定不是现代生产的典型特征,因此这一模型也不是现代经济增长

理论的典型形式,我们有必要在现代增长理论的框架内继续讨论人口的内生变化。

(2) 增长模型中的内生生育率*

经验证据表明,自然的人口增长率和人均收入、工资率、两性的教育水平以及城市

化等经济变量之间有着重要的联系。但是,在Barro & Becker (1989)的生育选择模型出

现之前,现代增长经济学的文献一直将人口的增长看作是外生的,Barro 和Becker 构造了

第一个将人口变量内生化的增长模型,试图将生育选择分析整合进新古典增长理论,在

他们的模型中,父母和孩子通过利他主义联系到一块,家庭的生育变量和消费、资本积

累以及代际间的转移一样,是最优化选择的结果。

下面我们来具体描述这个模型。假设经济中的每一个体只生存两期:儿童期和成年

期;并且一个家庭中小孩的出现总是在其父母的成年期开始时。利他主义的父母的效用

不仅仅取决于其自身的消费,也可分地取决于其后代的数量以及每一后代的效用。具体

地说,假定第i 代的一个代表性成年人的效用函数为:

其中i c 表示成年人自身的消费,()i c v 是此项消费所带来的效用,i n 表示孩子的数量,

()i n a 是一度量父母利他主义程度的函数,1+i U 表示每一孩子的效用。

假定函数()n a 是常弹性的:

()εα-=n n a ,10<<α,10<<ε

则我们可得到下面的家族(Dynastic)效用函数:

其中∏-==1

0i j j i n N ,,...2,1=i ,(假定10=N )表示此家族在第i 代中的后代数量。注意,这

里的常数α具有和通常的跨期可分效用函数中的时间偏好因子同样的作用。

第i 代中的一个代表性成年人所面临的预算约束为:

其中i w 表示工资率(我们假定每一成年人在每一期当中的总支配时间为一个单位,因而

工资率也就是劳动收入);i k 表示在每一孩子的成年期开始时,他所获得的来自父母遗

赠的资本,其收益率为i r (我们假定资本的折旧率为零);i β表示每一个孩子的抚养成

本。

由此可得家族的创始人所面临的优化问题(由于家族的创始人及其每一后代所面临

的优化问题是同一形式的,因此每一后代的最优选择和由家族的创始人最初所做出的最

优选择是一致的):

在这个优化问题中,状态变量是k ,控制变量是c 和n 。利用动态规划中的Bellman 原理,

可得到如下的一阶条件:

(1) ()()()ε

αi i i i n r c v c v /1/11+++=''

(2) ()()()()[]()()[]i i i i i i i i w r c v c v c c v c v -+'='?'---1/11βε

条件(1)是不同时期消费之间的跨期替代条件的一个修正版本。一般来说,消费的跨期替

代取决于个人的时间偏好(即等待将来消费的耐心程度)和利息率的大小。而在

Barro-Becker 模型中,生育数量n 的增加会降低每一后代所获得的来自父母的好处,从而

会提高将来消费的贴现率。因此,在上述修正版本的跨期替代条件中,较高的生育率会

造成将来消费的相对减少。条件(2)是家庭中每增加一个小孩所带来的边际收益和所导致

的边际成本之间的一个平衡条件。其中()[]i i i w r -+-11β项表示的恰好是在第i 代中增加一

个成年人所引致的净成本。

利用一阶条件(2),我们可计算出最优的消费路径。如果函数()?v 取常弹性的形式:

()σ

i i c c v =,1<σ 则可得到最优消费的显式表达式:

(3) ()[]i i i i w r c -+--=-111βσ

εσ 上式表明,后代的增加所导致的净成本的增加会带来这一后代人的人均消费的增长,也

就是说,如果人口是以更高的成本生产出来的话,则给这些新增人口赋予更多的消费是

最优的选择。这是所谓的“利用率(Utilization Rate)效应”,即高成本生产出来的物品应该

具有更高的利用率(现在是在更高消费的意义上)。(3)式也表明,只有当人口的创造成本

发生变化时,不同时期中的人均消费水平才会发生变化,如果人口的创造成本保持不变

的话,则不同时期中的人均消费水平是一样的。这一性质和通常的优化模型中的最优消

费路径是不一样的,在通常的模型中,消费水平的变化是由于偏好率和利息率之间的差

异。

利用(1)式和(3)式还可得到最优的生育率水平:

由此可知,如果人口的创造成本保持不变的话,则生育率只取决于利息率水平和利他主

义程度。

以上我们描述的是经济中的家庭行为,为得到一般均衡,还需在经济中引入典型企

业的最优行为。为此我们假定下述规模报酬不变且具有Harrod 中性技术进步的生产函数:

其中i Y 表示产出,i K 表示资本(即第i 代开始前所积累的物品),i L 表示劳动投入,g 是

外生的技术进步率。上式也可写成集约的形式:

()

i

i k f y ??=,0>'f ,0<''f 其中()[]i i i i L g Y y +≡1/?,()[]i i i i L g K k +≡1/?,()()1,?i

i K F k f ≡。利用Euler 定理,完全竞争市场中的利润最大化厂商遵循下式: ()i i k f r ?'=,()()[]

()i i

i i i g k f k k f w +'-=1??? 假定孩子的抚养成本i β既包括时间的投入,也包括物品的投入。具体地说,抚养成

本函数具有如下形式:

()i i

i bw g a ++=1β,0≥a ,10<≤b 我们也可定义每单位有效劳动的工资率和抚养孩子的有效成本如下:

由此可知,用于生产的时间为:

从而,代表性成年人的预算约束需修正为:

其中()i

i i g c c +≡1/?。前面的(3)式也相应修正为: 而最优的生育率则为:

在知道了控制变量c 和n 的最优路径后,我们可得到状态变量k 的动态方程:

在稳态中,上述方程所定义的资本存量k ?保持不变,从而i n ,i c ?,i r ,i w ?以及i

β?均保持不变。特别地,稳态的生育率满足:

即在稳态中,家庭对于后代数量的最优选择取决于资本的利息率、消费的跨、期替代弹

性以及经济的技术进步率。

进一步地,在这个模型中,人均产出的稳态增长率仍然是外生的技术进步率,而总

产出的增长率则为外生的技术进步率和人口增长率之和,这是我们在最开始的索洛模型

中就已经知道的结论,但是这里的一个重要区别是,此模型中的人口增长率是内生的。

当然,如果要在这样一个人口的变化内生的模型中实现人均产出或资本存量的长期正增

长,这又回到了我们在本章的前两节当中所讨论到的内容。实际上,在现代增长理论研

究的前沿文献中,主流正是将人口的内生变化、规模报酬递增、人力资本、内生的技术

进步等因素综合在一个完整的模型框架之内。

思考与练习

1、 (“劳动或中间品”模型)考虑第二节中的罗默模型的一个变形。假定劳动并没有

在最终产品的生产中被使用,而是作为中间品生产中的唯一投入。假定最终产品的生产

函数为:

此外,假定生产一单位的任何中间品,需要1/M t 单位的劳动。与本章中的模型一样,假

定dM t /dt=λM t L 2,其中L 2是配置到R&D 中的劳动。定义L x =L-L 2为配置到中间品生产

中的劳动数量。

a. 中间品生产的均衡水平是什么?

b. 任何中间品的单位均衡价格是什么?

c. 考虑其中工资和技术以相同速率增长的平衡增长均衡,则中间品厂商的最大利润是

什么?

d. 写出科研套利方程。

e. 计算经济的均衡增长率。

2、(Romer(1990)模型中的社会最优)现在我们不研究市场均衡,而是从一个一期的社

会计划者的角度,来研究社会最优的配置。计划者试图最大化:

。 a. 求社会计划者的中间品配置,将其与市场均衡的水平作比较。解释你的结果。

b. 社会计划者配置于R&D 活动的劳动投入是什么?

c. 比较由社会计划者问题得出的经济的有效增长率与市场均衡的增长率。解释你的发

现。

3、(基本的熊彼特模型的一种变形)考虑第二节中基本的单部门模型,现在唯一的差别是假定最终产品的生产函数是:,其中ψ。写出此经济的中间

品垄断厂商的利润函数,科研套利方程以及产出的增长率。

4、(具有物质资本和人力资本的CES生产函数)考虑关于物质资本和人力资本的如下CES生产函数:

其中,,,。产出可以一比一地转换为消费,或对K、H的投资。两种资本的折旧率都是。如同在拉姆齐模型中一样,家庭具有常见的无限时间偏好。首先,假定K和H没有不可逆约束,所以两种资本的总投资皆可为负。

a.写出汉密尔顿方程,并求一阶条件。

b.K和H之间的最优关系是什么?将该关系代入给定的生产函数,以得到和K之间

的关系。这种简化的生产函数的表达式有何特征?

c.试求物质资本和人力资本之比的稳态值。

d.如果初始条件满足,那么请描述随着时间的推移,经济体的变

化趋势。时间0时,两种资本的即时投资速率分别是多少?

e.假定不等式约束和成立。如果经济体起始于,那么

这两个约束如何影响转移动态?

5、(作为耐用品的中间品)假定中间投入是具有无限寿命的耐用品。1单位的最终产品可转变为这些耐用品1单位的增加量。第j种中间品的发明者收取租金价格,且最终产品的竞争性生产者将看作是给定的。

a. 如何确定?

b. 在稳态中,各种中间品的数量等于多少?

c. 经济体的稳态增长率是多少?此答案与中间投入都为易耗品的情况下的答案有何不同?

d. 如果中间品是耐用品,那么在向稳态转移的过程中,哪几种动态效应会出现?

6、(农村-城镇移民模型)假定经济体有两个生产部门:农业部门(记为A)只生产用于消费的产品;工业部门(记为I)生产的产品可用于消费和投资。生产函数都是柯布-道格拉斯形式的:

;

其中,λ。不存在技术进步。

在没有弹性的情况下,每个人提供1单位劳动,总人口的增长率不变且为。农村和城镇地区的人口自然增长率相等。资本可以在部门之间无成本地流动,且。人们在地区之间的移动存在一定的成本。我们假定,向城镇部门的移民率和工资率之间的差异正相关:

其中,是城镇部门所雇佣的人口的比例。

人们的储蓄量占收入的比重为s,花费占来自工业品的收入的比重为。资本不存在折旧。工业品的价格以农产品的数量来计量,记为p。

a.推导出各时点的租金率、工资率和,以及工业产出的相对价格p的表达式。城

镇部门所用总资本的比重是多少?

b.在空间构建相位图,其中。稳态值和等于多少?该稳态稳定吗?

c.假定经济起始于。证明:向城镇的移民率随着经济体趋近于稳态而递减。试描

述相对价格p的行为特征,及转移路径上资本增长率的特征。该模型是否具有收敛特征?

d.

内生增长理论对我国经济增长的启示 [提要] 我国目前仍作为发展中国家,技术进步是影响我国经济增长的一个重要因素。本文以内生增长理论为基础,为使我国经济保持长期持续的增长,应进一步完善促进人力资本积累与技术进步的制度,增加人力资本的投资。 关键词:内生增长理论;启示 一、内生增长理论的演变过程 20世纪四十年代末期,哈罗德和多马分别根据凯恩斯的思想提出了经济增长模型,对发展中国家产生了很大影响,标志着现代经济增长理论的产生。这一模型假定,一个经济只生产一种产品,而资本-产出比保持不变,同时,储蓄率、人口增长率保持不变,并且不存在技术进步和资本折旧。基本形式为G=s/v。式中,v为资本-产出比;s为储蓄率。模型表示,经济增长率与储蓄率成正比,与资本-产出成反比。哈罗德-多马模型得出的结论是,当实际经济增长等于资本家愿意的经济增长率并且等于人口增长率时,经济才能处于稳定增长状态,但同时认为,这一增长路径是一“刀锋”。新古典增长理论假设各要素边际报酬递减、规模报酬不变,认为经济是稳定增长的,而且这种稳态增长率是外生的,独立于储蓄率。索洛模型通过引入市场机制和改变资本-产出比率为常数的假定,发展了哈罗德-多马模型,但索洛仍然没将技术进步作为重要因素纳入模型,这是一个重大缺陷,因为技术进步在促进经济增长中的重要作用是现实中一个明显的事实。1960年,索洛和米德对该模型进行补充,在原有模型中引入了技术进步和时间因素。修正后的模型被称为“索洛-米德模型”,其基本公式为: G=a△K/K+(1-a)△L/L+△T/T 上式中△T/T代表技术进步。索洛模型和之后的索洛-米德模型不仅体现了凯恩斯主义,而且体现了新古典学派的经济思想,常被称为新古典增长模型,该模型所阐述的增长理论被称为新古典增长理论。新古典增长理论的技术进步率外生的假定不符合现实,储蓄率外生化且与稳态增长率无关结论受到质疑,这些与人们对经济增长问题的实证研究经验存在很大差距,因此在新古典增长理论的基础上,产生内生增长理论,弥补上述的三个缺陷。 20世纪九十年代初期形成的新经济学认为,长期增长率是由内生因素解释的。在劳动投入过程中包含着因正规教育、培训等而形成的人力资本,在物质资本积累过程中包含着因研究与开发、发明、创新等活动而形成的技术进步,从而把技术进步等要素内生化,得到因技术进步的存在要素收益会递增而长期增长率是正的结论。以罗默、卢卡斯等为代表的一批经济学家,在新古典增长理论的基础上,提出了内生增长理论,弥补了新增长理论的缺陷。 二、内生增长理论的主要内容

科技经济市场 1引言 500年至1500年,经济的年增长只有0.1%,在1000年的漫长岁月中,产出只增长了3倍,而18世纪的英国却取得了10倍于过去的增长率。这一现象第一次让人兴奋不已,古典经济学家们首先探讨了经济增长问题,对经济增长过程的分析是由斯密、李嘉图和马尔萨斯为主要代表的英国古典经济学家的核心工作,他们是研究经济增长理论的杰出前驱,斯密强调劳动专业化分工对经济增长的重要性,李嘉图则强调国际贸易对经济增长的贡献,而马尔萨斯则强调人口与经济增长的关系。但他们的研究视野都被局限在识别影响增长的因素和说明决定经济增长过程的机制上。 哈罗德1939年发表的《关于动态理论的一篇论文》和1948年出版的《走向动态经济学》,提出了经济学界的第一个经济增长理论模型,使经济增长问题的研究从定性走向了定量,1946-1947年美国经济学家多马发表了二篇有关经济增长的论文。哈罗德和多马提出的经济增长模型既是对凯恩斯宏观理论的进一步扩展,又是现代经济增长理论研究的起点,从而标志着主流经济学开始将经济增长的理论研究作为了重要的研究课题。 2经济增长理论模型化的开始 1870年以后,经济学主流关注的重点从供给转向了需求,经济增长的研究已远离了主流经济学家的视野,哈罗德-多马则开创了主流经济学家对经济增长理论模型的研究,标志着经济增长理论研究在主流经济学中的复兴。 现代经济学的增长模型是建立在Harrod(1939)和Domar (1946)的基础上,按照Harrod-Domar模型,决定一国经济增长的的最主要因素有两个:决定全社会投资水平的储蓄率和反映生产效率的资本-产出比率。由于假设前提的局限,在他们的模型中,资本和劳动同时实现充分就业的稳定状态的经济增长很难实现,即经济长期均衡增长呈现出“刀刃”特征。但Harrod-Domar模型标志了经济学界运用数理经济方法研究经济增长理论的开始,是对经济增长理论研究的一次重大革命:他对资本积累和劳动就业的研究,对以后的经济增长理论模型将资本和劳动作为经济增长所必须依赖的两大要素,显然具有直接的影响。这一模型既是现代经济增长理论的起点,也是将经济增长理论模型化的现代经济增长模型研究的起点,同时,它也是经济增长理论模型内生化进程的出发点。 Harrod-Domar模型强调物质资本的增长对现代经济增长的决定意义。这是以后的经济增长理论研究经济增长率的起点,模型中四个外生的参数:资本-产出比、储蓄率、技术进步的速度和人口增长率,以后的经济增长理论模型的发展基本上就是围绕着将这四个外生变量内生化而进行的。 3现代经济增长理论模型的基准 索罗在Harrod-Domar模型的基础上新引进了三个假设:(1)总 量生产函数象柯布道格拉斯生产函数一样具有新古典性质;(2)劳动和资本这二种生产要素在任何时刻都处于供求均衡状态;(3)劳动和资本可以相互替代。在此基础上索罗于1956年发表的论文《A Contribution to the Theory of Economic Growth》成了近半个世纪几乎所有的经济增长理论模型研究的基准点:(1)自索罗模型开始,新古典生产函数就成了经济增长理论模型中标准的总量生产函数;(2)在索罗模型的影响下,整个经济时刻都处于动态一般均衡状态成了经济增长理论模型中的通则;(3)索罗模型将给定人们掌握的技术下的劳动生产率内生化,于是在其模型中引入了那个著名的代表技术水平的变量A;(4)索罗模型还在经济增长理论中确立了一个思想传统:它使经济增长理论变成了完全从供给方面研究长期经济增长的根源;(5)在索罗模型的影响下,主流经济增长模型都以自己的长期增长稳态来解释形成“卡尔多稳态”的原因。 罗索模型通过假设资本和劳动之间的替代解决了Harrod-Domar模型中的“刀刃”问题,但它却不能解决没有外生给定技术进步时产生人均产出的长期增长,此外模型中的储蓄率也不是通过个人动态最优化行为内生决定的,更为紧要是的它能解决经济增长中的许多问题却不能解决经济增长本身!索罗模型的缺陷激发了经济学家们构造经济增长数学模型的冲动。其中,拉姆齐模型通过变分法解决了消费都在现在消费和未来消费之间的有效折中,解决了最优化的储蓄、生产和消费的时间路径,沿着这条思路的研究取得的最重要成果是卡斯和库普曼斯在1965年作出的贡献:他们将拉姆齐的消费都最优化理论引入新古典经济增长模型,从而使新古典模型达到了最完美的程度。 4将储蓄内生化的经济增长模型 新古典经济理论没有考虑消费者的最优化决策行为,而是假设储蓄是产出的固定比例,并且是外生给定的,从而使这个模型缺乏微观经济基础。于是新古典经济理论在将资本内生化的基础上进行了将储蓄率内生化。新古典经济理论的第二步内生化不仅导致了拉齐姆-卡斯库普曼斯模型(无限斯界模型)的产生,而且也导致了戴蒙德的世代交替模型的诞生。 按新古典经济学的研究范式将储蓄内生化,首要条件是建立附有对时间的主观帖现率的新古典的效用函数,在个人效用函数最大化分析中,重要问题之一是决策的时间范围,即决策的个人是将未来无限长时间中的效用最大化,还是仅仅将自己有限的一生的时间内进行效用的最大化,以前一种时间假定为条件建立的经济模型被称为“无限期界模型”(Infinite Horizon M odel)以后一种时间假设为条件建立的模型被称为“世代交叠模型”(Overlapping generations M odel)。 拉姆齐以数学模型论证了最优消费行为下,一国储蓄所必须满足的条件(Ramsey,1928),但由于当时经济数学工具的限制,拉姆齐推导出的其实是每个时点上的最优储蓄,而没有依据基本的效用函数指出整个未来时期中最优消费和最优储蓄的动 经济增长理论文献综述 佘时飞 (电子科技大学中山学院,广东中山528402) 摘要:在哈罗德-多马将经济增长理论模型化的基础上,索罗将资本进行了内生化,拉姆齐-卡斯-库普曼斯和戴蒙德则将储蓄进行了内生化,从而进一步完善了新古典经济增长理论。此后沿着内生化方向,出现了大量的文献,将经济增长理论的研究进一步推向深入。内生化将经济增长理论发展带入了一个全新的时代,成为当前经济理论研究的主导方向,本文将对这一方向的发展作一个较为系统的综述。 关键词:技术进步;制度创新;内生增长 经济研究 趦趻 2009年第8期

经济增长与经济发展的非物质原因理论研究综述--当代发展经济学理论的前沿问题研究'迄今为止,学术界缺乏对思想、道德、精神等非物质原因在 增长和经济 中重要作用的认识,很少将人的思想、道德、精神等非物质素质作为人力资本或劳动力素质的重要方面,缺乏对人的思想、道德、精神等非物质素质与家庭收入、贫富、经济增长和经济发展相关性的理论与实证研究。在反贫困 中,缺乏思想、道德、精神等非物质反贫困或非物质扶贫措施(如思想反贫困或思想扶贫)的 。探索经济发展和经济增长的非物质原因,既是重大的学术关怀,又是经济发展和反贫困的需要,具有重要的理论和实践意义。 一、思想原因 (一)思想 人的经济行为与其他行为一样,受其思想观念支配,受其思想 驱使。思想是中性的,先进思想对经济发展和经济增长有促进作用,反之则反。发展经济学家的论述已经涉及到人的思想观念及其转变与经济发展的相关性,其“研究项目把‘发展’和‘不发达’的现实与思想观念结合起来”。佩雷菲特指出:“贫穷国家赶上富裕国家是可能的。追赶,首先是思想上的追赶。日本如果没有思想上的转变,还会是一个被贪婪的西方蹂躏的封建 ”,尤其是“竞争信念的思想主导着日本的发展。”而“满清的墨守成规、固守传统、敌视创新,无政府主义,内战使中国在3/4的世纪里与资本主义的发展失之交臂。但在10年或20年之后,随着国民思想的解放,轮到把中国奇迹列入经济发展的历史不是不可能的。”刘易斯也认为,思想对经济发展的推动作用要大于物质的力量并指出:“人是由他们应该如何生活的思想所激励的,这些思想能影响社会经济变化,并且是社会经济变化的首要力量。”“在不发达国家里,一个引人注目的事实通常是,这些国家如同缺乏资本和自然资源一样,在社会领域里缺乏各种思想以及实现这些思想的人。”赫希曼指出,思想观念的转变成为经济变革的障碍,经济发展需要转变思想观念。吴碧英指出:“扶贫要先扶思想,改变观念,在制定扶贫方针政策时重在唤起贫困者脱贫意识”。叶普万认为思想观念贫困是导致贫困的重要原因,众多国内学者揭示了解放思想与经济发展的关系,指出国民从“左”的、姓“社”姓“资”的、姓“公”姓“私”等思想困惑的束缚中解放出来,极大地解放了社会生产力,促进了各种所有制经济成分的发展。 (二)新思想 刘易斯认为,新思想是人们对创新、冒险等新事物的认可、接受的态度。具有某种新思想的人即为“新人”,新人善于抓住经济机会,在影响经济增长变化方面起最主要作用。第一,经济增长源于经济机会,“一旦人们抓住经济机会是可能的,经济增长就会发生”,或者“新机会引起了新的富裕”,“对于经济增长来说,基本问题是抓住机会。因此,经济增长的加速可能是由于新机会的出现,也可能是由于制度的变化允许抓住业已存在的机会,或者也可能是由于两者兼有。第二,经济机会又源于冒险、创新等新思想。“经济增长要求人们有冒险思想,要求有适量的创新者”。因为,冒险、创新等新思想一旦转变为人的行动,将永远激励人去奋斗,是人们抓住经济机会的根本前提,“经济机会和新思想的这种积累性作用是相互

内生增长理论的历史渊源及其现代发展 1986年,Romer向美国经济学会(AEA)年会递交了一篇仅仅七页的论文,与会的经济学家及Romer本人都没有想到这篇短文对于今后十多年的经济增长研究的影响。事实上,由Romer的论文及其他后继者的工作,开创了增长理论研究的一个新时代,即内生增长理论时代。从经济学家角度来看,尽管宏观经济学与经济增长理论均研究宏观经济问题,但增长理论是要解决经济增长的长期路径问题,因而更关注经济中的潜在产出及其增长路径的原因,其基础是一个足够简单而符合实际情况的生产函数,而宏观经济学则考察经济的短期波动问题。因此,对于经济学家来说,怎样在一些合乎现实情况的生产函数基础上,研究经济的长期增长路径,是经济增长理论所要解决的问题[1]。为了解决这个问题,很多经济学家进行深入的研究,而形成了今天内生增长理论百花齐放的局面。新增长理论兴起的一个重要原因,在于其对战后的世界经济增长,乃至于人类社会长期以来的经济增长提供了一个基本解释框架(例如,Kremer (1993)对于全世界有史以来的经济增长过程的研究)。另一个原因则是其对于具有经典意义的Solow模型所作出的更合乎现实的修正。这主要体现在其巧妙地避开了新古典增长模型无法与规模报酬递增及边际报酬不变自洽的矛盾。还有一个原因是自70年代以来宏观经济学所遇到的困境,理性预期的出现,从本质上并没有挽救宏观经济学所面临的一系列问题,而是使宏观经济学成为一些远离现实的更复杂的数学模型,例如Sala-I-Martin(2001)指出,新增长理论出现的一个重要的贡献是使经济学家的注意力从理性预期转移到长期问题,而理性预期对于长期问题事实上没有作出贡献。本文旨在探讨由Romer及Lucas 所开创的内生增长理论的思想渊源,并说明其现代进展。 一、内生经济增长理论的理论渊源 自经济学产生开始,经济学家就不断探索经济增长的原因、经济增长的内在机制及经济增长的途径。早期的许多经济学家,如A.Smith、K.Marx、 D.Ricardo等,均对经济增长理论进行了深刻的探索。但真正建立了增长理论现代形式[2]的却是本世纪三四十年代的经济学家Harrod与Domar。Harrod与Domar在Kenyes所发展的宏观经济学基础上,将其进行动态化,将经济增长理论引入现代时期[3]。 Harrod与Domar使用了里昂惕夫性质的生产函数,即F=MIN(K/G,L),并使用I=S均衡条件,得到了长期增长的均衡路径。但是,由于Harrod与Domar所使用的生产函数的非连续性,导致这种均衡是十分不稳定的,正是Harrod—Domar模型的路径被称为刃锋上的增长的原因。在1956年,Solow对Harrod—Domar模型的生产函数进行了修正,创立了著名的新古典增长模型。Solow的贡献在于在生产函数中引入技术进步因素,并假设资本与劳动之间可完全替代[4],这种具有连续性的生产函数使经济学家可以寻找到一种稳定的持续增长路径。

内生经济增长模型 目录 理论概述 理论内容 理论思路 理论概述 理论内容 理论思路 展开 编辑本段理论概述 内生增长理论概述 内生增长理论的主要任务之一是揭示经济增长率差异的原因和解释持续经济增长的可能。尽管新古典经济增长理论为说明经济的持续增长导入了外生的技术进步和人口增长率,但外生的技术进步率和人口增长率并没有能够从理论上说明持续经济增长的问题。 内生经济增长模型 内生增长理论是基于新古典经济增长模型发展起来的,从某种意义上说,内生经济增长理论的突破在于放松了新古典增长理论的假设并把相关的变量内生化。 编辑本段理论内容 储蓄率内生 早期的新古典增长模型假设储蓄率是外生的,Cass(1965年)和Koopmans(1965年)把Ramsey的消费者最优化分析引入到新古典增长理论中,因而提供了对储蓄率的一种内生决定:储蓄率取决于居民的消费选择或者说对现期消费和远期消费(储蓄)的偏好。 内生储蓄率意味着资本积累速度和资本供给的内生决定,从而决定经济增长的一个投入要素(资本)从数量上得以在模型内加以说明。然而,Ramsey-Cass-Koopmans

模型对储蓄的内生性的技术处理并没有消除模型本身长期人均增长率内生经济增长模型 对外生技术进步的依赖。Ramsey模型暗示长期增长率被钉住在外生的技术进步率值x上。一个更高的储蓄意愿或技术水平的增进在长期中体现为更高的资本或更有效的工人产出水平,但却不会引起人均增长率的变化。 劳动供给内生 新古典的另一个关键外生变量是人口增长率。更高的人口增长率降低了每个工人的资本和产出的稳态水平,因而趋于减少对于一个给定的人均产出初始水平而言的人均增长率。然而标准模型没有考虑人均收入及工资率对人口增长的影响——被Malthus所强调的那种影响——也没有把在养育过程中所使用的资源考虑在内。 内生增长理论的一条研究路线通过把迁移、生育选择和劳动/闲暇选择分析整合进新古典模型中来使人口增长内生化。首先,考虑针对经济机会的移入(immigration)和移出(emigration)。对于给定的出生率和死亡率而言,这一过程改变了人口及劳动力;其次,引入有关出生率的选择。这是容许人口和劳动力的内生决定的另一条渠道;最后,另一条与在一个增长框架中劳动供给的内生性有关的研究思路则涉及迁移及劳动/闲暇的选择——劳动力与人口不再相等。 Becker,Murphy and Tamura(1990年),Ehrlich and Lui(1991年),Rosenzweig(1990年)讨论了劳动供给、人力资本投资对经济增长的影响。 内生技术进步 把技术变迁理论包括进新古典框架中是困难的,因为这样做的话标准的竞争性假设就不可能得到维持。技术进步涉及新观念的创造,而这是部分非竞争性的,具有公共品的特征。对于一种给定的技术,换言之,在给定有关如何生产的知识水平的情况下,假定在标准的竞争性生产要素如劳动、资本和土地中规模报酬不变是合理的,则以相同数量的劳动、资本和土地来复制一个企业从而得到二倍的产出是可能的。但是,如果生产要素中包括非竞争性的观念,那么规模报酬则趋于递增。而这些递增报酬与完全竞争相冲突。特别的,非竞争性的旧观念的报酬与其当前的边际生产成本(等于零)相一致,这将不能为体现于新观念创造之中的研究努力提供适当的奖励。 经济的长期增长必然离不开收益递增,新古典增长理论之所以不能很好地解释经济的持续增长,在于新古典经济增长模型的稳定均衡是以收益递减规律为基本前提的。内生增长理论在理论上的主要突破在于把技术进步引入到模型中来,其消除新古典增长模型中报酬递减的途径有三种: 要素报酬不变 : 考虑把物质和人力资本都包括在内的广义的资本概念(AK模型)

第十九章 经济周期与经济增长 一、判断 1、在经济周期的收缩阶段,失业率上升。( )T 2、导致经济周期波动的投资主要是存货投资。( )F 3、经济增长的标志是社会生产能力的不断提高。( )T 4、人均生产函数说明了人均产量与人均劳动投入量之间的关系。( )F 5、如果W G G ,则经济会出现累积性的“扩张”。( )F 6、人口增长率高的国家,其15岁以下人口在人口中占的比例也高。( )T 7、如果一国用借款购买生产资本并使投资所引起的收入增长高于利率,那么,它向国外大量借款就不会引起债务负担过重。( )T 8、加速原理的基本含义是产量的增长率大于投资的增长率。( )F 9、加速原理意味着,如果实际国民收入迅速增加,那么投资需求曲线就会向右方移动。( )T 10、经济周期理论的重点从总需求角度分析经济的短期波动,而经济增长理论的重点是从总供给的角度分析经济的长期趋势。( )T 二、选择题 1、根据现代关于经济周期的定义,经济周期是指:( C ) A 、GDP 值上升和下降的交替过程; B 、人均GDP 值上升和下降的交替过程; C 、GDP 值增长率上升和下降的交替过程; D 、以上各项均对。 2、经济波动的周期的四个阶段依次为( D ) A 、扩张、峰顶、衰退、谷底; B 、峰顶、衰退、谷底、扩张; C 、谷底、扩张、峰顶、衰退; D 、以上各项都对。 3、当某一经济处于经济周期的萧条阶段( C )。 A 、经济的生产能力增加,因而存货增加; B 、总需求逐渐增长; C 、总需求小于总供给; D 、总需求超过总供给。 4、在熊彼得的经济周期理论中:( C ) A 、用太阳黑子变化来解释经济周期; B 、用心里预期变化来解释经济周期; C 、用企业家创新来解释经济周期; D 、用货币数量增减变动来解释经济周期; 5、解释经济周期的消费不足理论把繁荣的衰退归因于( A )。 A 、消费者的支出跟不上生产的发展,所以导致普遍的供过于求; B 、投资比消费增长快,所以没有足够的物品供消费者购买; C 、储蓄和投资减少; D 、政府税收太高,以致于消费者没有足够的资金购买商品和劳务。 6、斯坦利?杰文斯提出的“太阳黑子理论”( B )。 A 、关于经济周期形成的内部原因的一种解释; B 、关于经济周期形成的外部原因的一种解释; C 、关于经济增长的内部原因的一种解释; D 、关于经济增长的外部原因的一种解释。

第四章新增长模型(内生增长模型)初步:AK 模型及其他 一、问题的提出 1.“难以令人满意的理论解释”:在新古典增长模型中,如果外生的技 术进步的增长率为零,人均产出的增长率也将为零。因此,长期 中人均增长取决于模型未能解释的“假设增长”的技术进步。 2.“与现实经验不符的理论预测”:在新古典增长模型中,经济增长的 变量表现为收敛性,即按照时间路径将最终到达某种稳定状态。 这与经济增长的某些现实数据不符合。 3.“沉闷和悲观的经济增长”:报酬递减的规律二、 新增长理论的内容与结构 1.AK 模型:假设不变的外生储蓄率和固定的技术水平,可以解释消除报酬递减后将如何导致内生增长。 2.研究与开发模型:强调是知识积累而不是资本积累导致了增长, 通过建立传统部门与研究开发部门的两部门模型解释增长的来源。3.干中学模型:强调知识积累不是有意的,而是传统经济活动的副 产品,即经验的积累的结果。它是研究与开发模型的一个变种模型。4.人力资本模型:强调资本积累是增长的关键,但资本的含义更加 宽泛,包括了教育与人力资本。 5.扩展模型:内生储蓄与上述模型的结合。 三、AK 模型 1. AK 生产函数及其性质 设新的生产函数为Y=AK ,A 为反映技术水平的常数,K 为资本存量

则人均产出为y=Ak ,k 为人均资本存量。 图示: Y(y) K(k) 生产函数的性质: (1))规模收益不变:λY=A( λK) 。 (2))资本的边际产 MP K A不变为常数。 品 2. 投入品的变动 (1))劳动力的增长:L(t) / L(t ) [ dL(t) / dt] / L(t ) n (2))知识的增长:A(t) / A(t) [ d A(t) / dt] / A(t ) g ,g 为表示技术进步率的外生参数,由于假定技术为固定的常数,因此g=0 (3))资本的增长:K (t )[ dK (t ) / dK ] sY(t ) K (t ) ,其中s 为储蓄率,为资本折旧率,均为外生变量 3. 增长路径的动态 类似于索洛模型,有k(t) sf (k(t )) ( n )k(t) 则,k(t) sAk(t) (n )k(t ) 令k 的增长率 k/ k ,则k sA (n ) k 当sA (n ) 时,增长情况如下图所示: 图示1:

1

and Howitt于1992年提出了增长过程中的创造性破坏的作用,在他们于1998年出版的《内生增长理论》 一书中,花了大量的篇幅讲述熊彼特方法,并对技术进步的创造性破坏作用进行详尽的分析。Aghion and Howitt在他们所建立的模型中,引入了新技术使原有技术过时的概念,从而使技术进步成为一种具有 创造性的破坏过程。新熊彼特主义的另一个特点与技术进步的微观机制有关。在九十年代关于增长理论的文献中,很多模型[12]发展了市场结构与技术进步的关系(例如Aghion and Howitt(1998))。但是,就 笔者所见,如何建立一个市场结构内生的技术进步模型,仍是值得经济学家努力的[13]。以杨小凯 为代表的分工驱动经济增长思想,由于引入角点解而将分工与增长模型化,逐步得到了主流经济学家的认可。尽管目前来说,基于分工的研究尚未在经济增长的研究中占据主流地位。由Smith第一次系统提出 并强调的分工与经济增长之间的关系[14],由A.Young(1928)进行了发扬,但其间直至八十年代才重获经 济学家的重视。对于分工的概念及与增长的关系,经济学家的研究是沿着两条思路进行的:第一条思路是基于分工是生产迂回程度的加深,这是从厂商进行最优决策的角度来展开研究,如 A.Young、Romer(1987)、Grossman(1991、1992)等人所作的研究;第二条思路是基于分工是经济中的个 体(agent)最优选择的结果,体现为个体的专业化水平。这条思路的沿这条思路进行研究的有 G.Beker(1992)、杨小凯(1991、1992、1993)等人。沿第一条思路进行的分析,主要问题在于忽略了分 工的生成与演进过程。虽然Romer(1987)以中间产品的品种数作为生产的迂回程度,并假定中间产品的非 完全替代性与非完全互补性(事实上,Romer所运用的模型中的生产函数是一个D—S型的生产函数), 解出了一个生产迂回程度的一般均衡解。但其分析过程中没有讨论因生产迂回程度增加而带来的交易成本增加问题,其模型对现实的意义并不太大。杨小凯的贡献在于其认识到了Romer模型忽略交易成本的缺陷,将分工与交易成本联系起来,用交易成本来解释分工的演进。然而,从他已发表的论文与专著(如杨小凯(1998,2000,2001))来看,杨小凯体系中的一个重要问题在于演进(evolution)的概念。在杨那 里,分工是一个演进的过程,决定分工演进的是交易成本。但交易成本的定义与测度本身所存在的问题局限了杨的模型的应用,而且,更为致命的是,在杨那里,经济人(AGENT)的理性是有问题的,即在既定 交易成本具有无穷的理性推理能力,但在预见交易成本的演进方面却一无所知[15]。 随着理论的进展,不少经济学家已经意识到,内生增长理论面临着的最大问题就是如何进行实证分析。无论是沿着Romer的独立研究与开发部门研究路线进行的研究,还是沿着Lucas的人力资本溢出研究路 线进行的研究,都面临着如何进行实证分析的问题。 从目前的研究来看,这种实证研究事实上是沿着两条技术路线进行的,一条是进行国别间的研究,寻 找内生增长证据;另一条是沿一国的长时段数据,研究一国的经济增长因素;或者单独讨论某个具体因素,如对外开放、税收、平等、金融进步、长周期、教育支出、创新等,对于经济增长的作用。 沿第一条技术路线进行的研究,大部分实质上是以著名的Barro型回归(Barro-type regressions)进 行的,即以一国的人均收入增长率为因变量,同时以一国的人均收入为自变量,对国民收入增长率是否趋同进行回归检验。如Barro(1995,1996)对92个国家、美国国内各州、日本国内各县的趋同趋势进行了检 验;Kremer(1993)对于全世界有史以来的经济增长过程的研究表明,经济增长与人口规模存正相关关系, 这在经验上支持了内生增长理论;Michael J.Boskin(2001)对战后的经济增长进行了实证研究,他认为技术 进步应同时体现在人力资本和物质资本的调整上,据此,他得出结论,技术进步对GDP增长的贡献率在50%以上,而可见资本为25%以上,而70年代以后增长率的下降则应归因于单纯物质资本调整型技术进步;Greenwood等(1998,NBER,W6647)对二战后美国的经济增长进行了核算,认为美国的增长与技术进步之 间有着很强的关联关系,同时,他们认为,经济增长过程中,人力资本与技术进步及资本改进之间有着强互补性,得到了一些内生增长的证据;Aghion and Howitt(1998)所面临的问题是如何寻找到能代表国家间 差异的数据,如一国与另一国之间所存在的增长率的差异,可能是因为两国间的文化传统与政治经济制度所造成的[16],同时国与国之间的GDP差距是否如汇率所显示的那么大,是值得探讨的,然而,对于 GDP的调整,虽有PPP之类的方法,但迄今为止尚没有能得到广泛认同的方法。更为重要的是,沿着第一 条技术路线进行的研究,并没有找到很多对内生增长理论进行支持的经验证据,如DeLong and Summers(1991)对美国的经济增长事实的研究表明,设备投资的增长是经济增长的重要因素。 Mankiw,Romer,Weil(1992)所进行的研究(即著名的MRW检验)表明,有着递减报酬和外生技术进步的 Solow-Swan模型,能够对经济增长率进行解释,而且,他们的工作也表明了条件趋同的存在;

第四章新增长模型(内生增长模型)初步:AK模型及其他 一、问题的提出 1.“难以令人满意的理论解释”:在新古典增长模型中,如果外生的 技术进步的增长率为零,人均产出的增长率也将为零。因此,长期中人均增长取决于模型未能解释的“假设增长”的技术进步。 2.“与现实经验不符的理论预测”:在新古典增长模型中,经济增长 的变量表现为收敛性,即按照时间路径将最终到达某种稳定状态。 这与经济增长的某些现实数据不符合。 3.“沉闷和悲观的经济增长”:报酬递减的规律 二、新增长理论的内容与结构 1.AK模型:假设不变的外生储蓄率和固定的技术水平,可以解释消除报酬递减后将如何导致内生增长。 2.研究与开发模型:强调是知识积累而不是资本积累导致了增长,通过建立传统部门与研究开发部门的两部门模型解释增长的来源。3.干中学模型:强调知识积累不是有意的,而是传统经济活动的副产品,即经验的积累的结果。它是研究与开发模型的一个变种模型。4.人力资本模型:强调资本积累是增长的关键,但资本的含义更加宽泛,包括了教育与人力资本。 5.扩展模型:内生储蓄与上述模型的结合。 三、AK模型 1. AK生产函数及其性质 设新的生产函数为Y=AK,A为反映技术水平的常数,K为资本存量

则人均产出为y=Ak ,k 为人均资本存量。 图示: Y(y) K(k) 生产函数的性质: (1) 规模收益不变:λY=A(λK) 。 (2) 资本的边际产品A MP K =不变为常数。 2. 投入品的变动 (1)劳动力的增长:n t L dt t dL t L t L ==? )(/]/)([)(/)( (2)知识的增长:g t A dt t dA t A t A ==? )(/]/)([)(/)(,g 为表示技术进步率的外生参数,由于假定技术为固定的常数,因此g=0 (3)资本的增长:)()(]/)([)(t K t sY dK t dK t K δ-==? ,其中s 为储蓄率,δ为资本折旧率,均为外生变量 3.增长路径的动态 类似于索洛模型,有)()())(()(t k n t k sf t k δ+-=? 则,)()()()(t k n t sAk t k δ+-=? 令k 的增长率k k k /? =γ,则)(δγ+-=n sA k 当)(δ+>n sA 时,增长情况如下图所示: 图示1:

第八章经济增长和经济发展理论一、经济增长 (一)经济增长的含义及其与经济发展的区别 1.经济增长的含义 一个国家或地区在一定时期内的总产出与前期相比所实现的增长。通常用国内生产总值(GDP)或人均国内生产总值来衡量。对一国经济增长速度的度量,通常用经济增长率来表示。用现行价格计算的GDP可以反映一个国家或地区的经济发展规模用不变价格计算的GDP可以用来计算经济增长速度 经济增长率并不能全面反映一个国家或地区经济发展的实际状况。 2.掌握经济增长和经济发展的区别 (1)经济发展是一个比经济增长含义更广的概念。 (2)从经济增长与经济发展的关系来看,经济增长是经济发展的前提,没有一定的经济增长,就不会有经济发展。但经济增长并不简单地等同经济发展。 【例题1·多选题】下列关于GDP(国内生产总值)指标的说法中,正确的有( )。 A.用现行价格计算的GDP可以用来计算经济增长速度 B.用不变价格计算的GDP可以用来计算经济增长速度 C.GDP包含了伴随经济增长而来的生态与环境变化的影响 D.通常用国内生产总值(GDP)或人均国内生产总值来衡量经济增长 E.用现行价格计算的GDP可以反映一个国家或地区的经济发展规模『正确答案』BDE 『答案解析』本题考查GDP、经济增长、经济发展的关系。【例题2·单选题】(2007年)当使用国内生产总值反映一个国家的经济发展规模时,国内生产总值的计算应采用( )。A.不变价格 B.现行价格 C.平均价格 D.预期价格『正确答案』B 『答案解析』用现行价格计算的国内生产总值额可以反映一个国家的经济发展规模。(二)决定经济增长的基本因素 1.劳动的投入数量 2.资本的投入数量 资本的投入数量受多种因素制约,其中最重要的是资本的利用率或生产能力利用率。 3.劳动生产率 4.资本的效率 【例题·多选题】一个国家的长期经济增长主要取决于( )。 A.消费需求 B.政府支出和净出口 C.生产要素的投入量 D.生产要素的效率 E.投资需求『正确答案』CD 『答案解析』本题考查决定经济增长的因素。 (三)经济增长因素分解 1.两因素分解法(熟悉) 假定其他因素不变,把经济增长率按照劳动和劳动生产率两项因素进行分解。 经济增长率=工作小时数的增加率 + 每小时产出的增加率 2.三因素分解法(掌握) 就是运用生产函数,把经济增长按照劳动投入、资本投入和全要素生产率等三个因素进行分解,计算这三项因素对经济增长的贡献份额。经济增长率=技术进步率+(劳动份额×劳动增加率)+(资本份额×资本增长率) 全要素生产率(简称TFP):技术进步对经济增长的贡献率,即将劳动、资本等要素投入数量等因素对经济增长率的贡献扣除之后,技术进步因素对经济增长的贡献份额。由于是由美国经济学家罗伯特·索罗首先提出的,因此也叫“索罗余值”。 【例题1·单选题】( )是将劳动、资本等要素投入数量等因素对经济增长率的贡献扣除之后,技术进步因素对经济增长的贡献份额。 A.两因素分解法 B.三因素分解法 C.经济增长率 D.全要素生产率『正确答案』D 『答案解析』本题考查全要素生产率的概念。 【例题3·单选题】(2007年)如果一国在一定时期内年均经济增长率为8%,劳动增长率为2%,资本增长率为4%,劳动产出弹性和资本产出弹性分别为0.75和0.25,根据索洛的余值法,在8%的经济增长率中,技术进步的贡献约为( )。

关于金融发展与经济增长的文献综述 当前的中国出现了一种奇特的宏观经济景观:一方面是货币过量供应,流动性泛滥,一些商业银行因为存差过大而发愁;另一方面是企业借钱难、筹资难,许多很有发展潜力的企业因为资金不足而得不到充分的发展。他认为问题症结在于,由金融市场和金融中介机构组成的金融体系发展严重滞后,使富裕的资金无法流入最有效率的产业和企业,资金流通不畅的必然会阻碍经济的发展。综观各个发达国家,几乎毫无例外的拥有发达的金融市场,而且似乎经济程度与金融市场的深度、广度也呈现出一定的正相关关系。究竟金融发展与经济增长之间存在怎样的一种关系呢?关于这个问题,国内外的诸多学者从理论和实证两个方面做了大量的研究,可谓仁者见仁,智者见智。 1912 年,Schumpeter 在《经济发展理论》一书中,被认为在经济理论史上第一次论述了创新与经济发展之间的关系。他认为金融机构满足新兴企业信贷要求是经济发展的核心所在,并强调银行的功能在于甄别出最有可能实现产品和生产过程创新的企业家,通过向其提供资金来促进技术进步。继熊彼特之后,关于金融发展与经济增长之间关系的研究观点大致可以分为以下两类: 1.金融发展与经济增长之间没有相关关系对于货币与实体经济之间的关系,西方古典经济学家根据萨伊定律提出了货币中性和信用媒介论,该理论认为货币供给量的变化不影响产出、就业等实际的经济变量。后来的一些经济学家如K.Wicksell,虽然认识到了货币在经济增长中具有重大的、实质性的影响,但主要强调的是消除货币对经济的不利影响。货币学派的代表人物 Friedman 认为“货币至关重要”只是就短期而言,在长期中货币供给的变化只会引起物价水平的变动,而不会影响实际产出。 Joan Robinson 也认为金融体系的出现和发展仅仅是对经济增长的被动反应。新古典学派同样认为金融发展与经济增长之间没有什么关系。Robert Lucas 根据理性如预期学派的分析,认为经济学家过分强调了金融因素在经济增长中的作用。因为理性的人们往往可能会在货币供给量变化之前就已调整了自己的行为,故货币供给量的变化不会对产出和就业产生影响,所以菲利普斯曲线即使在短期内也是垂直的。 2.金融发展与经济增长之间存在一定的因果和互动关系 20 世纪 70 年代,Mckinnon 和 Shaw 以发展中国家的金融问题为研究对象,认为在发展中国家存在

内生增长理论与财政政策 1995年9月中国共产党第十四届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和20XX年远景目标的建议》明确提出两个“根本性转变”,其中之一就是“经济增长方式从粗放型向集约型转变”,也就是说要依靠技术进步推动经济增长。自此之后,我国财政学界就如何利用财政政策促进经济增长方式转变、提高效率型的经济增长展开了大讨论,提出了许多政策建议和措施。但是,这些讨论大都属于对策性研究,所提出的财政对策最终是否会奏效并不清楚,也就是说,没有分析这种财政政策的理论基础。如果按照新古典增长理论,财政政策很难发挥作用。为此,本文的主要目的是介绍90年代兴起的“新增长经济学”或“内生增长理论”及其财政政策含义,为我们今后的讨论提供理论依据。 一、内生增长理论的基本思想 自亚当·斯密以来,整个经济学界围绕着驱动经济增长的因素争论了长达200多年,最终形成的比较一致的观点是:一个相当长的时期里,一国的经济增长主要取决于下列三个要素(Tanzi and Zee, 1997, ):(1)随着时间的推移,生产性资源的积累;(2)在一国的技术知识既定的情况下,现在资源存量的使用效率;(3)技术进步。但是,60年代以来最流行的新古典经济增长理论,依据以劳动投入量和物质资本投入量为自变量的柯布-道格拉斯生产函数建立的增长模型,把技术进步等作为外生因素来解释经济增长,因此就得到了当要素收益出现递减时长期经济增长停止的结论。可是,90年代初期形成的“新经济学”即内生增长理论则认为,长期增长率是由内生因素解释的,也就是说,在劳动投入过程中包含着因正规教育、培训、在职学习等等而形成的人力资本,在物质资本积累过程中包含着因研究与开发、发明、创新等活动而形成的技术进步,从而把技术进步等要素内生化,得到因技术进步的存在要素收益会递增而长期增长率是正的结论。当然,许多经济学家早已看到了人力资本和技术进步对经济增长的作用(Schumperter, 1934;舒尔兹,1990;贝克尔,1989),但是,他们都是把它们看作是外生因素。 这样,这两种理论的政策含义出现了分歧:尽管财政经济学家一直认为财政政策能够影响经济增长(因为财政政策与经济增长间的内在表现在许多方面,诸如扭曲性税收的负效应、累进税对储蓄倾向的不利影响以及增加税收动用额外资源以

区域经济差异的理论综述区域经济差异一直是区域经济学研究的核心问题之一,也是世界各国经济发展过程中的一个普遍性问题。本文将对主要的区域经济差异理论做简要的综述。 1.1 区域经济差异 关于区域经济差异的概念,学术界主要有三种观点:第一,认为区经济差异是各区域之间经济增长总量上的差异。如区域之间在国民生产总值、国内生产总值、国民收入、工农业总产值方面的差异;第二,把区域经济差异视为各领域之间的经济增长总量及其增长速度方面的差异,不仅研究了区域之间某一时间的经济差异状态,还研究了其变化的过程;第三,认为区域经济差异应包括各区域之间在经济增长总量、增长速度、相关人均经济指标、经济结构乃至经济发展条件方面所存在的差异,这种观点企图全面反映区域之间在经济发展中所存在的各方面的不相同的现象。目前较为一致的看法就是认为,“区域经济差异是指一定时期内各区域之间人均意义上的经济发展总体水平非均等化现象”。 从以上的几种观点不难发现,它们所涉及的几乎都是区域经济发展的某个或某些时点的状态或结果,而对于区域经济发展来说,更重要的是要找出形成这些状态和结果的原因,以及如何改变和缩小这些差异,区域经济差异理论在这方面研究了许多现实的问题。 总结起来,区域经济差异的形成有以下几方面的原因,第一,是资源察赋的差异,资源禀赋包含了丰富的内容,包括自然资源和社会资源,自然资源又包括地理位置、土地资源、水资源、矿产资源、气候资源等,社会资源包括劳动力、科学技术发展水平等;第二,是制度的差异,包括经济制度、政治制度、法律制度等;第三,是历史和文化。事实上,区域差异理论多是从这些方蕊来分析差异形成的原因,分析和总结这些差异变化的趋势和规律,从而提出如何缩小差异的建议。 1.2 重要的区域经济差异理论 (一)区域均衡发展理论 区域均衡发展理论是在新古典区域经济增长理论的基础上发展起来的,新古典区域经济增长理论认为,区域之间要素报酬的差别将会通过要素流动趋向均衡,其中市场机制起到了关键性的作用,它通过供求和价格的变化最终消除区域之间人均收入的差别,导致经济增长的均衡。

第2章长期增长II:内生增长理论 正如我们在第1章中所指出的,在索洛于1956年发表的经典文章之后,增长经济学经历了将近20年的繁荣,但却在上世纪60年代末沉寂下来。究其原因,大概可以说就是索洛模型的中心结论就是让人失望的:在缺乏连续技术进步的情况下,人均增长将最终停止。但就是,从实践的角度来瞧,这并不就是一个多世纪以来人们所观察到的经验事实。因此,增长经济学需要注入新的理论活力才能有后续的发展。 自上世纪80年代中期以来,关于经济增长的研究进入了又一次的繁荣。在Romer(1986)发表20年后的今天,无论就是经济增长的理论研究还就是经验研究都显著地改善了其在整个经济学中的地位。现在,经济增长既就是整个宏观经济学领域的研究重点,也就是现代宏观经济学教材中不可或缺的组成部分。这与60年代末到80年代中期的状况形成了鲜明的对比,那时候,经济学家们的研究兴趣主要集中于短期的经济波动,无论就是在发表于各种学术期刊的文章中,还就是在各种级别的经济学教材中,关于经济增长的内容扮演的都只就是次要的角色。 Romer(1986)与Lucas(1988)就是今天我们称之为内生增长理论或新增长理论这一领域的两篇经典文章,尽管她们强调的重点有所不同,分别就是知识资本与人力资本。在她们的模型中,资本这一生产要素被赋予了新的解释,从而克服掉了资本边际报酬递减这一导致了索洛模型的中心结论的关键性假定,进而长期的人均经济增长可以内生地实现。但就是,这一类型的内生增长模型并不需要真正的内生技术进步,经济的长期正增长来源于知识在生产者之间的扩散或者人力资本所带来的外部效应或替代效应。 众所周知,知识的一个重要特征就是非竞争性。因此,要想实现知识的连续进步的话,就必须赋予知识的发明者一定的垄断权利作为激励,即其在知识的使用方面应当具有一定的排她性,这就要求研究增长的经济学家们突破传统的完全竞争框架来为知识或技术进步在生产中的作用建模,真正地将知识的这种特征引入增长理论的研究始于Romer(1987,1990)以及Aghion and Howitt(1992),这就就是今天我们所说的内生技术进步模型。她们在各自的增长模型中都不约而同地引入了不完全竞争框架,从而有垄断利润作为R&D活动的激励,这就为技术进步的内生化提供了一个合理的解释。 此外,内生增长理论还包括试图将索洛模型中的另一外生变量——人口增长率——内生化的研究工作,其中关键的想法就是将生育选择分析整合进增长理论的框架,或者构造一些涉及到迁移或劳动/闲暇选择的模型,这方面的开创性文献包括Braun(1993)以及Becker与Barro(1988,1989)等。 第一节生产性要素的非递减报酬