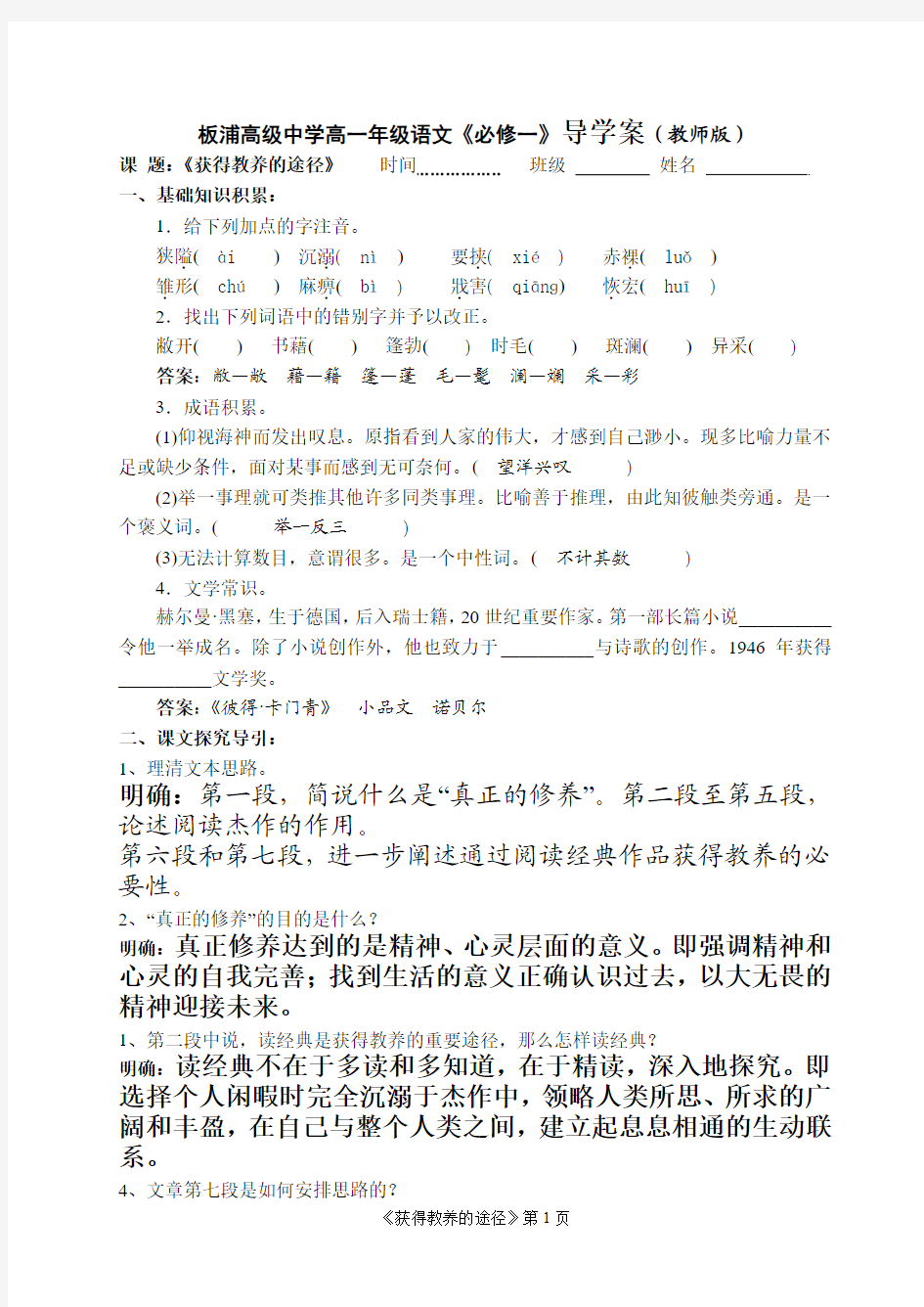

板浦高级中学高一年级语文《必修一》导学案(教师版)

课题:《获得教养的途径》时间班级姓名

一、基础知识积累:

1.给下列加点的字注音。

狭隘.(ài )沉溺.( nì)要挟.( xié) 赤裸.(luǒ)

雏.形(chú)麻痹.(bì) 戕.害( qiānɡ)恢.宏(huī)

2.找出下列词语中的错别字并予以改正。

敝开()书藉()篷勃() 时毛()斑澜()异采() 答案:敝—敞藉—籍篷—蓬毛—髦澜—斓采—彩

3.成语积累。

(1)仰视海神而发出叹息。原指看到人家的伟大,才感到自己渺小。现多比喻力量不足或缺少条件,面对某事而感到无可奈何。(望洋兴叹)

(2)举一事理就可类推其他许多同类事理。比喻善于推理,由此知彼触类旁通。是一个褒义词。(举一反三)

(3)无法计算数目,意谓很多。是一个中性词。(不计其数)

4.文学常识。

赫尔曼·黑塞,生于德国,后入瑞士籍,20世纪重要作家。第一部长篇小说__________令他一举成名。除了小说创作外,他也致力于__________与诗歌的创作。1946年获得__________文学奖。

答案:《彼得·卡门青》小品文诺贝尔

二、课文探究导引:

1、理清文本思路。

明确:第一段,简说什么是“真正的修养”。第二段至第五段,论述阅读杰作的作用。

第六段和第七段,进一步阐述通过阅读经典作品获得教养的必要性。

2、“真正的修养”的目的是什么?

明确:真正修养达到的是精神、心灵层面的意义。即强调精神和心灵的自我完善;找到生活的意义正确认识过去,以大无畏的精神迎接未来。

1、第二段中说,读经典是获得教养的重要途径,那么怎样读经典?

明确:读经典不在于多读和多知道,在于精读,深入地探究。即选择个人闲暇时完全沉溺于杰作中,领略人类所思、所求的广阔和丰盈,在自己与整个人类之间,建立起息息相通的生动联系。

4、文章第七段是如何安排思路的?

明确:这一段在文章安排上主要采用例证的手法,通过对现实生活中阅读对象与阅读感受的分析,以自己的阅读体验为例加以印证,精细、深入和举一反三地阅读每一部作品,正是获得教养的途径。

《伶官传序》导学案 学习目标 1、掌握重点实词、虚词的意义、用法以及特殊句式,通过朗读,体会文章抑扬 顿挫的文气。 2、提要钩玄,把握《伶官传序》的论证结构和论证特点,学习本文正反对比论 证方法。 3、理解文章盛衰之理在于人事的中心论点,明确写作主旨。 学习重点、难点: 1.文中的关健字、词、句: 2.文章的议论思路。 【课前准备】 1、知人:欧阳修(1007—1072)字永叔,号醉翁、六一居士,谥号文忠,北宋文坛公认的领袖,诗文革新运动的倡导者。“唐宋八大家”中宋代的五位苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩都是他的学生。他在诗、文、书法、文论等各方面都很有成就。 晚年又号六一居士(客有问曰:“六一,何谓也”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。”客曰:“是为五一尔,奈何”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎”)从中我们可以看出欧阳修的人生志趣和追求。 在散文理论上提出“以文明道”的主张,取韩愈“文从字顺”的精神,大力提倡简洁有法和流畅自然的文风,反对浮靡雕琢和怪癖晦涩。为文主张切合实用,重内容,反浮靡。他的散文明畅简洁,丰满生动,说理透彻,抒情委婉。他的《六一诗话》开创了“诗话”这一新的体裁。著作有《新五代史》、《欧阳文忠公文集》,又与宋祁等合修《新唐书》。 2、时代背景: 五代(907--960)指唐宋之间的五个封建朝廷,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时期。在这53年间,先后换过四姓十四个国君,篡位、弑君现象屡见不鲜,战乱频仍,后唐庄宗就是被杀的一个。庄宗称帝后,迷恋优伶,“常身与俳优杂戏于庭,伶人由此用事”,于是被伶官景进、史彦琼、郭从谦所惑,使其得以重权在握。庄宗同光四年(926年),贝州将领皇甫晖兵变,叛乱四起,拥有兵权的史彦琼拒不发兵,后又单人独骑逃走。庄宗亲征败北,众叛亲离,郭从谦又乘危作乱,乱箭射死庄宗。100多年后欧阳修就此事发表感慨,借事论理,指出王朝兴亡不在“天命”而主要在于“人事”。 3、关于序:序,是文体的一种,有文序和赠序之分,序也称叙、引、导言、前言之类,它的内容或是提纲契领地评价该书内容,或者叙述著书作文的缘由,以便有助于读者理解下面有关书或文的内容,可以放在诗文前面,也可放在书的后面。赠序是临别赠言,内容多推重、勉励之辞,如《送东阳马生序》。 学习过程: (一)读课文,正字音: 李存勖xù盛衰之理 shèng 盛以锦囊 chéng 及仇雠已灭ch óu 契丹qì三矢shǐ方其系(xì)燕父子以组欤(yú)二、研习课文 分析第一段 重点词语:盛衰之理 (道理 ) 原(推究)庄宗之所以(……的原因)得天下

报任安书 教学目标: 1、知识与能力:(1)了解《史记》的写作过程和成书原因,理解本文的背景与司马迁的遭 遇。 (2) 积累1—3段中重要的文言知识。 2、过程和方法:在理解前三段文意的基础上,体会司马迁的生死观。 3、情感态度和价值观:感受司马迁的生死观。 教学重难点:(1)积累前三段文言知识,提高文言文阅读能力。 (2)在理解前三段大意的基础上,体会司马迁的生死观。 自主学习: 知识链接: 1、作者简介 司马迁(前145-前90?),西汉史学家,文学家,字子长,左冯翊夏阳(今陕西韩城市)人,生活在西汉武帝时代,前后曾为郎中、太史令、中书令等职。10岁开始学习古文书传。约在汉武帝元光、元朔年间,向今文家董仲舒学《公羊春秋》,又向古文家孔安国学《古文尚书》。20岁时,从京师长安南下漫游,足迹遍及江淮流域和中原地区,到处考察风俗,采集传说。不久仕为郎中,成为汉武帝的侍卫和扈从,多次随驾西巡,曾出使巴蜀。 元封三年(前108),司马迁继承其父司马谈之职,任太史令,掌管天文历法及皇家图籍,因而得读史官所藏图书。此后,司马迁开始撰写《史记》。后因替投降匈奴的李陵辩护,获罪下狱,受腐刑。出狱后任中书令,继续发愤著书,终于完成了《史记》的撰写。人称其书为《太史公书》。 2、写作背景 本篇是司马迁写给其友人任安的一封回信。司马迁因李陵之祸处以宫刑,出狱后任中书令,表面上是皇帝近臣,实则近于宦官,为士大夫所轻贱。任安此时曾写信给他,希望他能“推贤进士”。司马迁由于自己的遭遇和处境,感到很为难,所以一直未能复信。后来,任安以重罪入狱,司马迁担心任安一旦被处死,就会永远失去给他回信的机会,使他抱憾终生,同时自己也无法向老朋友一抒胸中的积愤,于是写下了这篇《报任安书》。 司马迁在此信中以无比激愤的心情,向朋友、也是向世人诉说了自己因李陵之祸所受的奇耻大辱,倾吐了内心郁积已久的痛苦与愤懑,大胆揭露了朝廷大臣的自私,甚至还不加掩

1.重点字词 呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原.()庄宗之所以 ..()得 天下,与其所以 ..()失之者,可以知之矣。 世言晋王之将终也,以.()三矢.()赐庄宗而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立,契丹,与吾约为兄弟,而皆背晋以归.()梁。此三者,吾遗恨也。与.()尔三矢,尔其无.()忘乃.()父之志!”庄宗受而藏之于 庙。其后用兵,则遣从事 ..()告庙,请其矢,盛以锦囊,负...()以一少牢 ()而前.()驱,及凯旋而纳之。 方.()其系.()燕父子以组.(),函.()梁君臣之 首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠 ..()已灭, 天下已定,一夫夜.()呼,乱.()者四.()应,仓皇 ..() 东.()出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾.(),不知所归。至于 ..() 誓天断发,泣下沾襟,何其 ..()衰也!岂得之难而失之易欤?抑.()本. ()其成败之迹,而皆自于人欤?《书》曰:“满招损,谦得益。”忧劳可以兴.()国,逸豫可以亡.()身,自然之理也。 故方其盛也,举.()天下之豪杰莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身 死国灭,为.()天下笑。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺 ..(),岂 独伶人也哉!作《伶官传》。 2.重点翻译 (1)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。 (2)方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功。 (3)夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。 (4)与尔三矢,尔其无忘乃父之志。 (5)岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?

1.重点字词 呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原(名词作动词,推究)庄宗之所以(……的原因)得天下,与其所以(……的原因)失之者,可以知之矣。 世言晋王之将终也,以(把)三矢(箭)赐庄宗而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立,契丹,与吾约为兄弟,而皆背晋以归(归附)梁。此三者,吾遗恨也。与(给)尔三矢,尔其无(通毋,一定)忘乃(你的)父之志!”庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事(官员)以一少牢(羊、猪各一)告庙,请其矢,盛以锦囊,负(背着)而前(名状,向前)驱,及凯旋而纳之。 方(正)其系(捆绑)燕父子以组(绳索),函(名词作动词,用木匣子装)梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠(仇人)已灭,天下已定,一夫夜(在夜里)呼,乱(形容词作动词,作乱)者四(名状,在四面)应,仓皇(急急忙忙的样子)东(名状,向东)出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾(看),不知所归。至于(直到)誓天断发,泣下沾襟,何其(多么)衰也!岂得之难而失之易欤?抑(或者)本(名词作动词,推究)其成败之迹,而皆自于人欤?《书》曰:“满招损,谦得益。”忧劳可以兴(使动,使……兴盛)国,逸豫可以亡(使动,使……灭亡)身,自然之理也。 故方其盛也,举(全)天下之豪杰莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为(被)天下笑。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺(所溺爱的事物),岂独伶人也哉!作《伶官传》。 2.重点翻译 (1)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。 忧劳可以使国家兴盛,安乐可以使自身灭亡,这是自然的道理。 (2)方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功。 当他用绳子绑住燕王父子,用小木匣装着梁国君臣的头,走进祖庙,把箭交还到晋王的灵座前,告诉他生前报仇的志向已经完成。 (3)夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。 人生中的祸患常常是从细微的事情中积淀下来的,人的智慧和勇气常常被自己所溺爱的事物所困。 (4)与尔三矢,尔其无忘乃父之志。 交给你三枝箭,你不要忘记你父亲报仇的志向。 (5)岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤? 难道是取得天下难,而失去天下容易吗?或者推究他成功与失败的事迹,都是由于人事呢?

《答谢中书书》导学案 【学习目标】 1.了解作者的有关情况,根据注释翻译课文,并能背诵默写课文。 2.赏析景物描写,感知作者的思想感情。 3.积累优美的写景词句,培养热爱大自然的美好感情。 【学习重难点】 学习重点:翻译课文,掌握字词,背诵默写课文 学习难点:引导学生感受作品优美的意境,体会作品中流露的思想感情 【学法指导】:自主合作与探究相结合 【知识链接】: 陶弘景――南北朝时期的思想家、医学家和文字家。又被称为“山中宰相”。他的《“实欲界之仙都”言简而意蕴。表现了作者陶醉山水的愉悦之情。自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能从中发现无尽的乐趣,并深感自豪,期与谢公比肩之意溢于言表。答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。 “山中宰相”――齐高帝曾经召他进宫陪伴太子读书。后来,陶弘景远离尘世,隐居句曲山(今茅山)。他精通阴阳五行、山川地理、天文气象。梁武帝继位后,他“礼聘不出”。因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨大事,朝廷都要派人进山向他请教,故称他为“山中宰相”。陶一生好松。每当轻风吹拂松枝,发出“沙沙”的声响时,他就象听到仙乐一样如痴如狂。有时,他竟一人进山,专去听山野松涛之声,人又称之“仙人”。 【课前准备】 1.借助注释工具书了解课文大意。 2.查阅资料,了解陶弘景的生平。 【学习时间】一课时 【学习过程】 一、预习、导学 同学们,我们无不为三峡的雄奇险拔、清幽秀色所陶醉。其实,莽莽神州,茫茫九派,高山大岳,千流百川,我们伟大的祖国哪儿不是神奇如画呢?不信,就请你细细品读陶弘景的写景小品文《答谢中书书》,读完后你一定会觉得江南的山水真是一幅清丽的山水画,是一首流动的山水诗呢! 1.找资料,了解作者。 2.把“书”这种文体的有关知识写下来。 3、初读文章,给下列划横线的字注音。 ①夕日欲颓()②未复有能与其奇者()③晓雾将歇() 4、学生朗读课文,要求读准字音,读通文句,读出节奏、韵律、情调。 山川/之美,古来/共谈,高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐//以来,未复有/能与其奇者。 二、学习、研讨 1.借助课下注释解释下列加横线词的意思。 五色交辉()四时俱备()晓雾将歇()夕日欲颓()沉鳞竞跃()实是欲界之仙都()未复有勇与其奇者()2.对照课下注释,理解文句,整体感知文意,并划出疑难词句。重点翻译下列句子。 山川之美,古来共谈。 未复能有与其奇者。 夕日欲颓,沉鳞竟跃。 三、深入探究 1、山川之美,在诗人陶弘景的笔下是怎样的情景?(引原句) 答、高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。 2、作者是怎样从听觉与视觉的角度来写一天中的景物变化?引原句 答:晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。 3、作者从哪几个方面描绘自己隐居地的秀美景色? 答:从形态、色彩、声音三个方面描摹其美景的。 4、陶弘景是怎样赞赏谢灵运山水石的成就?(引原句) 答:自康乐以来,未复有能与其奇者。 5、作者是怎样进行动静结合的景物摹写的? 答:一是形体的动与静:高峰为静,流水为动。二是光色的动与静:林青竹翠为静,五色交辉

《伶官传序》导学案 【学习目标】 1、积累文言知识和名言名句。 2、理解文章的含义,把握作者总结的历史教训。 【重点难点】 重点:理解文章的含义,把握作者总结的历史教训。 难点:积累文言知识。 【知识链接】 1.关于作者: 欧阳修,字永叔,号醉翁、六一居士,谥号“文忠”,世称欧阳文忠公,他被列为“唐宋八大家”之一,是北宋文坛领袖。 作为史学家,著有《新唐书》和《新五代史》,其中《新五代史》属二十四史之一。 2、解题:《伶官传序》是欧阳修为《新五代史?伶官传》作的短序。《伶官传》是一篇合传,写了敬新磨、景进、史彦琼、郭从谦四个伶人,记叙了五代时期后唐庄宗李存勖宠幸的伶官景进、史彦琼、郭从谦等人乱政误国的史实。伶官,指古代宫廷乐官。本文是指供奉内廷,授及官职的伶人。后唐庄宗李存勖喜好音乐戏曲,宠幸伶人,让许多伶人做了官,这些伶人出入朝廷,作威作福,仗其势,擅权乱政,使唐朝廷上下离心,互相猜忌,祸乱不息,终成叛逆。欧阳修写《伶官传》并冠以短序,是为了告诫当时北宋王朝执政者,以庄宗宠幸伶人,身死国灭的历史事实为教训,居安思危,防微杜渐,并阐明了国家盛衰成败由于人事的深刻道理。 3.背景介绍:由于本文是借古讽今之作,需简要说明写作的历史背景,应从“五代”和“北宋”两个角度把握。 五代,指唐宋之间的五个封建朝廷,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时代。在这53年间,先后换过四姓十四君,篡位、弑君现象屡见不鲜,战乱频仍,后唐庄宗就是被杀的一个。庄宗称帝后,迷恋优伶,被伶官所惑,伶官得以重权在握。当叛乱四起时,拥有兵权的伶官史彦琼拒不发兵,庄宗亲征败北,众叛亲离,伶官郭从谦又乘危作乱,乱箭射死庄宗。100多年后,欧阳修就此事发表感慨,告诫北宋统治阶级要以史为鉴。这是由于北宋王朝建立后,随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。由于北方少数民族的不断进犯,民族矛盾也日益尖锐。面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都靠纳币输绢以求苟安。 【预习自测】(课前预习——完成下列题目——课上检查、订正)

教师学科教案[ 20 – 20 学年度第__学期] 任教学科:_____________ 任教年级:_____________ 任教老师:_____________ xx市实验学校

《报任安书(节选)》导学案 思考领悟 1.司马迁强调,“士节不可不勉励”,“故士有画地为牢,势不可入;削木为吏,议不可对,定计于鲜也”。读了《报任安书》,你怎样评价古人“刑不上大夫”的观点? 2.古人一直崇尚秉笔直书的“良史”精神,主张史书要客观真实地记录历史,“善恶必书,是为实录”(唐代刘知几《史通》)。但司马迁却列举大量史实,说明“此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者”。这种“愤而著书”的思想是否有违“良史”精神?应该怎样看待司马迁“愤而著书”的思想? 3.司马迁以非凡的毅力,忍辱负重,“就极刑而无愠色”,完成了巨著《史记》,为人类文化留下了宝贵财富。但《三国演义》中,竟出现了“武帝不杀司马迁,致使谤书流传于世”的语句。从历史的另一个侧面看,我们该怎样评价汉武帝不杀司马迁,反而任命他为中书令这件事? 鉴赏评价 万般情怀言辞中 ——浅析《报任安书》的抒情艺术 《报任安书》是一篇激切感人的至情散文,是对封建专制的血泪控诉。司马迁用千回百转之笔,表达了自己的光明磊落之志、愤激不平之气和曲肠九回之情。辞气沉雄,情怀慷慨。全文融议论、抒情、叙事于一体,文情并茂。叙事简括,都为议论铺垫,议论之中感情自现。“若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异!”,抒发了对社会不公的愤慨;“仆虽怯懦欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉!”,悲切郁闷,溢于言表;“肠一日而九回,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也!”,如泣如诉,悲痛欲绝……富于抒情性的语言,将作者内心久积的痛苦与怨愤表现得淋漓尽致,如火山爆发,如江涛滚滚。 大量的铺排,增强了感情抒发的磅礴气势。如叙述腐刑的极辱,从“太上不辱先”以下,十个排比句,竟连用了八个“其次”,层层深入,一气贯下,最后逼出“最下腐刑极矣”。这类语句,有如一道道闸门,将司马迁心中深沉的悲愤越蓄越高,越蓄越急,最后喷涌而出,一泻千里,如排山倒海,撼天动地。 典故的运用,使感情更加慷慨激昂,深沉壮烈。第二段用西伯、李斯、韩信等王侯将相受辱而不自杀的典故,直接引出“古今一体”的结论,愤激地控诉了包括汉王朝在内的封建专制

粤教版高中语文必修5第四单元 19、《报任安书》研学案 班级姓名 高二语文备课组编一、学习目标 1.了解本文的背景与司马迁的遭遇。 2.理解本文的思路,认识司马迁的人生观、价值观及其意义。 3.掌握更多的实词、虚词与句式,增强语感,提高对文言文的阅读能力。 二、重难点:2、3 三、背景材料及体裁 1.背景资料 《报任安书》是司马迁任中书令时写给他的朋友任安的一封信。任安,字少卿,西汉荥阳人。年轻时比较贫困,后来做了大将军卫青的舍人,由于卫青的荐举,当了郎中,后迁为益州刺史。征和二年(前91)朝中发生巫蛊案,江充乘机诬陷戾太子(刘据),戾太子发兵诛杀江充等,与丞相(刘屈髦)军大战于长安,当时任安担任北军使者护军(监理京城禁卫军北军的官),乱中接受戾太子要他发兵的命令,但按兵未动。戾太子事件平定后,汉武帝认为任安“坐观成败”,“怀诈,有不忠之心”,论罪腰斩。任安入狱后曾写信给司马迁,希望他“尽推贤进士之义”,搭救自己。直到任安临刑前,司马迁才写了这封著名的回信。在这封信中,司马迁以无比愤激的心情,叙述自己蒙受的耻辱,倾吐他内心的痛苦和不满,说明自己“隐忍苟活”的原因,表达“就极刑而无愠色”、坚持完成《史记》的决心,同时也反映了他的文学观和生死观。所以,这封信是一篇研究《史记》和司马迁的生活、思想的重要文章。 2.体裁 “书”是古代的一种文体,就是“书信”的意思。古人写信,多有题目,说明是写给谁的信,信题多为“报……书”、“答……书”、“与……书”、“上……书”、“寄……书”等,例如:《与朱元思书》(吴均)、《上枢密韩太尉书》(苏辙)等等。《报任安书》可以说是居书信散文之首,为千古压卷之作。 四、教学过程 (一)知识积累 1.给下列加点的字注音。 曩.者()阙.然()怯懦 ..()沉溺.() 缧绁 ..()厄()..()臧.获()倜傥 厥()膑.脚()放失.()稽.()愠.色() 被戮.()垢弥 ..()闺閤.()剌.谬()2.找出下列各句中的通假字,并指出其含义。 (1)古者富贵而名摩灭 (2)大底圣贤发愤之所为作也

《答谢中书书》导学案 申雅坤 学习目标: 1、字词的梳理; 2、根据注释翻译课文,并能背诵默写课文; 3、了解文章中的优美意境,严密结构和凝练的语言。 学习重点:翻译课文,掌握字词,背诵默写课文 学习难点:文章优美的意境,严密的结构,凝练的语言。 一、课前准备: 1、查找资料,掌握下面的知识 (1)“书”这种文体的有关知识,写下来: (2)陶弘景: | 2、初读课文,给下列划横线的字注音。 夕日欲颓()未复有能与其奇者() 3.学生根据老师的范读给课文划出朗读节奏: 朗读提示:山川/之美,古来/共谈,高峰/入云,清流/见底。 山川之美,古来共谈,高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。 4、朗读课文,达到成诵 二、自主学习(掌握下面的知识): 1、字词含义 (1)五色交辉()(2)夕日欲颓()(3)沉鳞竞跃()(4)晓雾将歇()(5)未复有能与其奇者() 2、翻译句子: ·

(1)未复有能与其奇者: (2)晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃: 3、填空:《答谢中书书》中的第二个“书”的意思是。本文宛如一幅清丽的,又像一首流动的,语言凝练且生动。 4、总领全文景观的句子是。 点明作者写作意图的句子是。 文中表现晨昏变化之美的句子是。 用简洁的语言描绘高山流水的语句是。 这篇文章运用了等表达方式。 ' 三、感知课文: 1、根据提示给文章划分结构层次 第一层,总起句,以感慨发端。 第二层,描写描绘大自然中景之美。 第三层,感慨自然之美景。 2、有人评价《答谢中书书》“宛如一幅清丽的山水画,又像一首流动的山水诗。”请大家再读课文,回答: (1)说它“宛如一幅清丽的山水画”,那么这幅山水画中有那些景色呢 】 (2)说它“像一首流动的山水诗”,那么这又是怎样一首诗呢(提示:对偶描写) 3、本文表达了作者怎样的思想感情

《伶官传序》导学案 一、基础积累: 1、作者简介 欧阳修(1007~1072年),字永叔,号永叔,晚年号醉翁、六一居士,谥号文忠,世称欧阳文忠公,时期政治家、文学家、史学家和诗人。与唐韩愈、柳宗元宋苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”。是北宋中叶诗文革新运动的倡导人,主张文章应“明道”“致用”,并且提拔和奖掖后进,著名的古文学家三苏父子、曾巩和王安石等都出于他门下。 2、读课文,正字音: 伶()官盛()衰之理盛()以锦囊()仇雠()契()丹三矢()逸豫()函()梁君臣之首 系()燕父子以组困于所溺()为()天下笑 二、课文解析及内容总结 1. 第一段:呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原(推究)庄宗之所以(…… 翻译划线的句子:国家盛衰的道理,虽然说是天命,难道不是由于人为的吗? 段意:提出盛衰由于人事的论点,并提出庄宗得天下和失天下的事例这一立论的根据。 第二段:世言(世人传言)晋王之将终(临死)也,以三矢赐庄宗,而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹,与吾约(名词作动词订立盟约)为兄弟,(1)而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨(遗留的仇恨)也。(2)与尔三矢,尔其无忘乃父之 志!”庄宗受(接)而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告(祭祀)庙,请 段意:论证中心论点。承上叙事,详述庄宗接受并执行晋王遗命的事例。 第三段:(1)方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠(仇敌)已灭,天下已定,(2)一夫夜呼,乱者四应,仓皇(匆忙)东出,未及(没有等到)见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归。至于(以至于)誓天断发,泣下沾襟,何其(多么)衰也!岂得之难而失之)抑本其成败之迹,而皆自于人欤?《书》曰:“(4)满招损,谦得益。”(5)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。 翻译划线句子: (1)当庄宗用绳子捆绑着燕王父子,用木匣装着梁君臣的首级。 (2)一个人在夜间呼喊,作乱的人便四方响应。 (3)或者说推究他成功与失败的事迹,都是由于人事呢? (4)“自满招来损害,谦虚得到好处。” (5)忧虑辛劳可以使国家兴盛,安闲享乐可以使自身灭亡。 段意:评论庄宗的盛衰,阐明中心论点。 第四段:故方(当)其盛也,举(全)天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为(被)天下笑(讥笑)。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉? 的事物困扰, 段意:进一步议论,引出教训,总结全文。 2.结构总结: 三、文言知识 1.词类活用 ⑴契丹与吾约为兄弟(名作动,订立盟约)⑵而告以成功(动作名,成就了的功业) ⑶函梁君臣之首(名作动,用匣子装)⑷一夫夜呼(时间名词作状语,在夜里) 《》 盛衰由于人事 忧劳可以兴国 后唐庄宗失天下总 起 提出论点: 分 说 正面 后唐庄宗得天下分 说 反面 逸豫可以亡身 启 示 满招损,谦受益 总 结 得出结论祸患常积于忽微,智勇多困于所溺 伶官传序

《报任安书》导学案 【课前导读】 身残志坚的史圣——司马迁 司马迁(约前145—),西汉史学家、文学家、思想家。字子长,夏阳(今陕西韩城)人,10岁开始学习古文书传,20岁时,从京师长安南下漫游,足迹遍及江淮流域和中原地区,到处考察风俗,采集传说。这使他接触到了广大人民的实际生活,增加了他对社会现实的了解。38岁继承父职,任太史令,掌管天文历法及皇家图籍,得以博览皇家图书典籍,太初元年开始撰写《史记》。后因替投降匈奴的李陵辩护,获罪下狱,受腐刑。出狱后任中书令,继续发愤著书,终于完成了《史记》这一历史巨著。 史家之绝唱——《史记》 《史记》是我国第一部纪传体通史,有很高的史学价值。记载了上自传说中的黄帝,下至汉武帝初年三千多年的历史。《史记》开创了纪传体的史学体制,对中国史学和文学的发展产生了极其深远的影响。鲁迅称之为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。 $ 痛陈心曲 本篇是司马迁写给其友人任安的一封回信。司马迁因李陵之祸处以腐刑,出狱后任中书令,表面上是皇帝的近臣,实则近于宦官,为士大夫所轻贱。任安此时曾写信给他,希望他能“推贤进士”。司马迁由于自己的遭遇和处境,感到很为难,所以一直未能回信。后来,任安以重罪入狱,司马迁担心任安一旦被处死,就会因永远失去给他回信的机会而抱憾终生,于是写下了这篇《报任安书》。 【自主学习】 (一)容易读错的音 曩.者()阙.然()箠.楚() 槛.阱()圜.墙()少卿.() [. 强.颜()羑.里()赭.衣() 臧.获()婢.妾()缧绁 ..()() 厥.有()愠.色()倜傥 ..()() 惕.息()诎.体()剌.谬() (二)通假字 1.其次诎体受辱(“_______”同“_______”) 2.其次关木索、被箠楚受辱(“_______”同“_______”,_______) / 3.见狱吏则头枪地(“_______”同“_______”,_______) 4.及罪至罔加(“_______”同“_______”,_______)

《报任安书》测试题 一、选择题 1. 下列加点字的注音全都正确的一项是( ) A. 传.曰(zhuàn) 倜傥 ..(tì dǎng) 暴.肌肤(pù)曩.者(nǎng) B. 剖.符(pō) 放失.(yì) 愠.色(yùn) 阙.然(quē) C. 缧绁 ..(léi xiè) 槛.阱(jiàn)不可胜.记(shēng) 卜.祝(bǔ) D. 强.颜(qiǎng)前辱之责.(zé) 剌谬 ..(là miù) 闺閤.(hé) 2.下列加点词解释有误的一组是() A.下至于兹.(现在)不逊.(不谦虚) B.若望.仆不相师(怨恨)幸勿为过.(过错) C.垢弥.甚尔(更加)若有所亡.(失) D.顾.妻子(顾念)曼辞 ..以自饰(美好) E.稽.其成败兴坏之纪(考察)古者富贵而名摩灭 ..(磨灭) 3.下列加点词语解释全部正确的一项是( ) A. 用之所趋.异也(趋求) 推贤进士为务.(职责) B. 卒就.死(就要,将要) 受.械于陈(戴上刑具) C. 若望.仆不相师(埋怨) 仆诚.以著此书(诚实,真诚) D. 定计于鲜.也(不以寿终) 虽累.百世,垢弥甚耳(连累,涉及) 4.下列句子中不含通假字的一项是() A.及以至是,言不辱者 B.及罪至罔加,不能引决自裁 C.其次剔毛发、婴金铁受辱 D.素所自树立使然也 5.下列加点词古今意义相同的是() A.且负下未易居,下流 ..之人称焉 ..多谤议 B.唯倜傥非常 C.恨私心 ..之辱哉 ..有所不尽 D.何至自沉溺缧绁 6.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( ) A.①虽万被.戮,岂有悔哉②被.箠楚受辱 B.①难为.俗人言也②不足为.外人道也 C.①阙然久不报,幸勿为.过②然此可以为.智者道,难为俗人言也 D.①灌夫受辱于.居室②无益于.俗,不信,适足取辱耳 7.句式与“文王拘而演《周易》”相同的一项是() A.访风景于崇阿B.洎牧以谗诛 C.思垂空文以自见D.楚左尹项伯者,项羽季父也 8.下列叙述不符合文意的一项是( ) A.文中谈到孔子等人郁郁不得志,而发愤着述的事例,意在自况。

其二:欧阳修和《伶官传序》 一、作者简介、解题及创作背景 1.欧阳修:字________,号________,谥号文忠。著名文学家、史学家,北宋中叶的文 坛领袖,诗文革新运动的倡导者。“唐宋八大家”中宋代的五位________、________、________、________、________都是他的学生。他在诗、文、书法、文论等各方面都很有成就。 2.伶:封建时代称演戏的人为伶。伶官:在宫廷中授有官职的伶人,叫做伶官。《伶官传》选自欧阳修《新五代史》。序:为一种文体,相当于今天某些文章的“前言”或者编者的“按语”,它的内容或是提纲挈领地评价该书内容,或者叙述著书作文的缘由,以便有助于读者理解下面有关书或文的内容。 3.在我国历史上有一个特别的时段:五代。五代【唐宋之间的五个朝代,即后梁、后唐、 后晋、后汉、后周】是我国历史上战乱频仍的动荡时期。在这短短53年间,先后换了四姓十四个国君,篡位、弑君现象屡见不鲜。这期间,出现了一个特别的帝王:后唐---庄宗。庄宗喜欢滑稽戏,又通晓音乐,能自己谱曲,直到现在汾州、晋州一带,往往能听到人们唱他谱写的歌,所谓“庄宗亲自谱写” 的曲子到处都能见到。他小名叫亚子,当时也有人叫他亚次。他还常常用戏子名字自称,叫自己为李天下。从他继承父业,到统一天下,常常和戏子在庭院排练演戏,伶人因此掌握朝政大权,最终导致了国家的灭亡。当年他在胡柳一带作战,他宠爱的伶人周匝被梁人俘获。后来他灭掉梁进入梁的都城汴京,周匝来到他的马前拜见他,庄宗见到他很是高兴,赐给他金银钱物,慰劳他的艰辛与忍辱负重。 周匝对庄宗说:“我被梁人擒获,能够活到现在,多亏了教坊使陈俊、内园栽接使储德源帮忙。请陛下赐给我两个州报答这两人。”庄宗答应封这两个人为刺史。郭崇韬劝他说:“和陛下您一起打天下的,都是些忠诚勇猛的英雄。现在天下刚刚创立,还没有封赏一个功臣,就先把伶人封为刺史,恐怕失掉天下人心。不能这么做!”于是没有执行命令。一年后,伶人多次向庄宗进言,庄宗对崇韬说:“我已经答应周匝,你还不执行的话,会使我见到这三人很惭愧。你的话虽然正确,但是为了我,就委屈执行吧。” 最终,任命陈俊为景州刺史,储德源为宪州刺史。正是因为庄宗的宠幸,这些伶人做了高官,出入宫廷,作威作福,致使朝政日益败坏。公元926年,李嗣源叛变,自立为帝,皇帝的近卫军指挥使郭从谦乘机率部士兵作乱,结果庄宗被乱箭射死,后唐灭亡。 北宋王朝建立后,随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。由于北方少数民族的不断进犯,民族矛盾也日益尖锐。面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都要靠

答谢中书书导学案 学习目标: 1、字词的梳理; 2、根据注释翻译课文,并能背诵默写课文; 3、了解文章中的优美意境,严密结构和凝练的语言。 学习重点:翻译课文,掌握字词,背诵默写课文 学习难点:文章优美的意境,严密的结构,凝练的语言。 一、课前准备: 1、查找资料,掌握下面的知识 (1)“书”这种文体的有关知识,写下来: (2)陶弘景: 2、初读课文,给下列划横线的字注音。 夕日欲颓()未复有能与其奇者() 3.学生根据老师的范读给课文划出朗读节奏: 朗读提示:山川/之美,古来/共谈,高峰/入云,清流/见底。 山川之美,古来共谈,高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。 4、朗读课文,达到成诵 二、自主学习(掌握下面的知识): 1、字词含义 (1)五色交辉()(2)夕日欲颓()(3)沉鳞竞跃()(4)晓雾将歇()(5)未复有能与其奇者() 2、翻译句子: (1)未复有能与其奇 者: (2)晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞 跃:

3、填空:《答谢中书书》中的第二个“书”的意思 是。本文宛如一幅清丽 的,又像一首流动 的,语言凝练且生动。 4、总领全文景观的句子 是 。 点明作者写作意图的句子 是 。 文中表现晨昏变化之美的句子 是 。 用简洁的语言描绘高山流水的语句 是 。 这篇文章运用 了 等表达方式。 三、感知课文: 1、根据提示给文章划分结构层次 第一层,总起句,以感慨发端。 第二层,描写描绘大自然中景之美。 第三层,感慨自然之美景。 2、有人评价《答谢中书书》“宛如一幅清丽的山水画,又像一首流动的山水诗。”请大家再读课文,回答: (1)说它“宛如一幅清丽的山水画”,那么这幅山水画中有那些景色呢? (2)说它“像一首流动的山水诗”,那么这又是怎样一首诗呢?(提示:对偶描写)

学习目标 1学习本文的行文特点:借水行舟,排解胸中郁结,迂回曲折,但又脉络清晰。 2体会文中表现出的作者身受极辱后忧愁幽思、激愤慷慨的情感。 3学习司马迁忍辱负重、发愤着书的精神,树立正确的荣辱观和生死观。 学习重难点 1把握课文内容安排上借水行舟的特点。 2通过具体句段,揣摩体会作者遭受奇耻大辱后的精神苦痛和着书雪耻的顽强意志。 一、预习提示: 1体裁解说:“书”是古代的一种文体,就是“书信”的意思。古人写信,多有题目,说明是写给谁的信,信题多为“报……书”“答……书”“与……书”“上……书”“寄……书”等,例如《答司马谏议书》(王安石)、《与朱元思书》(吴均)、《上枢密韩太尉书》(苏辙)等等。 2写作背景:《报任安书》是司马迁给朋友任安的一封复信。司马迁因李陵之祸(对此稍作解释),被捕下狱,惨遭宫刑。出狱后,任中书令;表面上看,这是宫中的机要职务,实际上却是以一个宦者的身份在内廷侍候,为一般士大夫所鄙视。在这期间,任安写信给他,希望他利用中书令的地位“推贤进士”。出于以往的沉痛教训和对黑暗现实的深刻认识,司马迁觉得实在难以按任安的话去做,所以一直没有复信。后来,任安以重罪入狱,司马迁担心任安一旦被处死,就会永远失去给他回信的机会,使他抱憾终生,同时自己也无法向老朋友一抒胸中的积愤,于是写下了这篇《报任安书》。 二、整体把握,理清思路。 1.对照注释,诵读课文,扫除字词障碍。 除了课文注释外,每段需要解决的重点词句有: 第1段:再、务、流俗,表谦称和敬称的词语(牛马走、足下、辱等) 第2段:戏弄、特、勉励 第3段:各个典故含义,通其道 第4段:近自托于无能之词、考、综 第5段:上父母之丘墓、无乃……乎、不信 2.内容与形式梳理。思考:从课题和背景介绍看,这是一封复信,其回复的内容是什么呢?又是怎样具体展开的呢? 提示: 此文线索脉络十分清晰,大意是讲“刑余之人”难以“推贤进士”,唯有隐忍苟活,着书以偿前辱之债。具体梳理如下: 复信目的:对任安“推贤进士”的期望“略陈固陋”。(第1段) 复信内容:①地位低下(主上所戏弄,流俗之所轻),身遭极辱,不能胜任。(第2段) ②效古之贤人忍辱负重,退而着书,“思垂空文以自见”。(第3、4段) ③再次表现自己无可比拟的忧愤处境,点明自己有负嘱托的原因。(第5段) 三、具体研读,突破重难点。 1.研习第1段:此段在文中的作用是什么? 明确:此段交待了全文的内容:复信是要为自己无法“推贤进士”“略陈固陋”。 2.研习第2段:此段在内容上有几个层次?与无法“推贤进士”有何关系? 明确:两个层次。一是说自己史官地位低微,“为流俗之所轻”,与“蝼蚁”无异;一是说自己身受极辱,如虎陷“槛阱”,“积威约之渐也”。下狱受刑,是作者一生中最惨痛的打击,侧面说明帝王的刻薄寡恩;加之原本就低贱的地位,这就交代了自己不能完成任安期望的“推贤进士”的任务的原因。

答谢中书书 【学习目标】 1.背诵并默写课文。掌握常用文言词语,理解文意。 2.品味、积累写景的优美语言。 3.理解作品意境,体会文屮蕴含热爱自然的思想感情。 [知识链接] 1.书?书即书信,古人的书信又叫“尺牍”或日“信札”,是一种应用性文体,讲究谋篇布局,文质俱佳,可以抒情,如林觉民的《与妻书》;也可以写景,如吴均的《与朱元思书》。 2 ?作者简介 陶弘景,我国南北朝时期的道教思想家、庾学家和文字家。又被称为“山中宰相”。他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。齐高帝曾经召他进宫陪伴太子读书。后来,陶弘景远离尘世,隐居句曲山(今茅山)。他精通阴阳五行、山川地理、天文气象。梁武帝继位后,他“礼聘不岀”。因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨大事,朝廷都要派人进山向他请教,故称他为“山中宰相”。 3.翻译: 山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。这里实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够 欣赏这种奇丽景色了。 【自主学习】 1.解释下面加点的词语。 猿鸟乱鸣() ■实是欲界之仙都( ? ?)( ) 自康乐以来() 未复有能与臬奇考( 2感知课文,?行诵课文 )( )( )( (1)山川之美,在诗人陶弘景的笔下是怎样的情景?(用课文原句回答)(2)作者是怎样从听觉与视觉的角度来写一天中的景物变化?(用原文回答)(3)陶弘景是怎样赞赏谢灵运山水石的成就?(用课文原句回答) (4)全文可分三部分,请分段落并写岀大意。

高三《伶官传序》复习学案 2016.10 一、知识要点:1、选自《新五代史·伶官传》。作者欧阳修,字永叔,号醉翁,晚年又号六一居士,谥号文忠。世称欧阳文忠公,北宋时期政治家、文学家。与柳宗元,韩愈,王安石,曾巩,“三苏”苏轼,苏洵,苏辙合称“唐宋八大家”。在散文理论上提出“以文明道”的主张,大力提倡简洁有法和流畅自然的文风,他的《六一诗话》开创了“诗话”这一新的体裁。著作有《新五代史》、《欧阳文忠公文集》,又与宋祁等合修《新唐书》。 2、本文是为《伶官传》所作的序,是《伶官传》前的序论,也可看作是一篇史论。《伶官传》是《新五代史》中的一篇合传。记伶人(古代音乐工作者和演员的称号)景修、史彦琼、郭门高等人的事迹。本文通过对后唐庄宗得天下、失下天的典型事例,阐述了国家盛衰主要是由人事的道理。作者作此序是为了告诫当时北宋王朝执政者:要吸取历史教训,居安思危,防微杜渐,不应满足表面的虚荣。 二、掌握下列重点词语 1、原庄宗之所以得天下() 2、与尔三矢,尔其无忘乃父之志() 3、则遣从事以一少近牢告庙() 4、负而前驱,及凯旋而纳之() 5、君臣相顾() 6、至于誓天断发() 7、抑本其成败之迹() 8、满招损,谦得益()9、忧劳可以兴国,逸豫可以亡身() 10、夫祸患常积于忽微()11、举天下之豪杰() 二、一词多义 1、与: ①与尔三矢()②求!无乃尔是过与() ③陈涉少时,尝与人佣耕()④玉斗一双,欲与亚父() ⑤原庄宗这所以得天下,与其所以得之者,可以知之矣() ⑥与嬴而不助五国也() 2、归: ①燕王,吾所立,契丹与吾约为兄弟,而皆背秦以归梁() ②君臣相顾,不知所归也() ③知其幸与不幸,则其读书也专,而其归书也必速() ④若水之归下也()⑤将军百战死,壮士十年归() 3、易: ①岂得之难而失之易欤()②当与秦相较,或未易量() ③以乱易整,不武()④天下事有难易乎() 4、告: ①其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢() ②项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事() ③操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝() ④愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效则治臣之罪,以告先帝之灵() 三、词类活用 1、函:函梁君臣之首() 2、夜:一夫夜呼() 3、东:仓皇东出() 4、兴、亡:忧劳可以兴国,逸豫可以亡身() 五、难句翻译 1、盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

4.19《报任安书》导学案(教师用) 学习目标: 1、了解《史记》的写作过程和成书原因,理解本文的背景与司马迁的遭遇。 2、积累实词、虚词与文言句式,增强语感,提高对文言文的阅读能力。 3、体会本文叙事、说理、抒情融于一炉的写法。 4、感受司马迁逆境中发愤的高尚人格和他的生死观。 教学重点和难点 1、积累重要实词、虚词与文言句式。 2、体会本文叙事、说理、抒情融于一炉的写法。 3、感受司马迁逆境中发愤的高尚人格和他的生死观。 学习方法: 本文词句难度较大,很难弄清句意,可结合《教材精析精练》的有关资料认真预习,加强对文意的理解。 学习课时: 三课时 课前预案 资料助读 一、李陵事件: 天汉二年(前99),李陵抗击匈奴,力战之后,兵败投降。消息传来,武帝大为震怒,朝臣也纷纷附随斥骂李陵。司马迁愤怒于安享富贵的朝臣对冒死涉险的将领如此毫无同情心,便陈说李陵投降乃出于无奈,以后必将伺机报答汉朝。李陵兵败,实由武帝任用无能的外戚李广利为主帅所致,司马迁的辩护,也就触怒了武帝。他因此受到“腐刑”的惩罚。对于司马迁来说,这是人生的奇耻大辱,远比死刑更为痛苦。在这一场事件中,他对专制君主无可理喻的权力、对人生在根本上为外力所压迫的处境,有了新的认识。他一度想到自杀,但他不愿宝贵的生命在毫无价值的情况下结束,于是“隐忍苟活”,在著述历史中求得生命的最高实现。终于在太始四年(前写于这一年的《报任安书》中,司马迁对于自己的际遇和心情作了一个完整的交待。 二、写作背景介绍:

本篇是司马迁写给友人任安的一封回信。任安,字少卿,曾任益州刺史、北军使者护军等职。司马迁因李陵之祸处以宫刑,出狱后任中书令,表面上是皇帝近臣,实则相似宦官,为士大夫所轻贱。任安此前曾写信给他,希望他能“推贤进士”。司马迁由于自己的遭遇和处境,感到很为难,所以一直未能复信。后任安因罪下狱,被判死刑,司马迁才给他写了这封回信。关于此信的写作年代,一说是在汉武帝征和二年(前91),另一说是在汉武帝太始四年(前93)。 司马迁在此信中以无比激愤的心情,向朋友、也是向世人诉说了自己因李陵之祸所受的奇耻大辱,倾吐了内心郁积已久的痛苦与愤懑,大胆揭露了朝廷大臣的自私,甚至还不加掩饰地流露了对汉武帝是非不辨、刻薄寡恩的不满。信中还委婉述说了他受刑后“隐忍苟活”的一片苦衷。为了完成《史记》的著述,司马迁所忍受的屈辱和耻笑,绝非常人所能想象。但他有非常坚定的信念,死要死得有价值,要“重于泰山”。所以,不完成《史记》的写作,绝不能轻易去死,即使一时被人误解也在所不惜。就是这样的信念,支持他在“肠一日而九回”的痛苦挣扎中顽强地活了下来,忍辱负重,坚忍不拔,终于实现了他的夙愿,完成了他的大业。今天我们读着这部不朽的巨著,遥想司马迁当年写作时的艰辛与坚毅,怎能不对他的崇高精神无比敬佩呢! 本篇不仅对我们研究司马迁的思想以及《史记》的写作动机和完成过程有极其重要的价值,而且在文学史上也是不可多得的散文杰作,古人早就把它视为天下奇文,可与《离骚》媲美。此文之奇,首先表现为气势的磅礴。作者长久郁积心中的悲愤,借此文喷薄而出,有如长江大河,一泻千里,其气势之壮阔,令人惊叹。此文之奇,更在于他的纵横开阖、波谰起伏。作者是坦率的,但内心的矛盾与痛苦又是极其复杂的,他无意矫饰,但三言两语又无法说清,所以他就一一地如实道来。时而慷慨激昂,时而如泣如诉;时而旁征博引,时而欲言又止。曲折反复,一波三折,充分表现出笔力的雄健。此外,行文的流畅,语言的生动,骈句、散句自然错落,排句、迭句时有穿插,使本篇在散文形式上也有独具一格的艺术魅力。 三、复习司马迁及其《史记》 填空。 (1)《报任安书》选自《》,作者是时期的,是我国第一篇。 (2)司马迁,字,西汉著名、和。他的作品开创了的史学体例,对后代的史学产生深远影响,后来的“二十四史”都属于体例。 (3)《史记》是作为正史的二十四史中的第一部,全书共篇,包括、世家、、表、书,共五十二万六千五百字,叙述了上起黄帝,下到汉武帝太初四年约3000年的历史;是我国第