巴塞罗那国际博览会德国馆

建筑的本质:空间、构造、模数和形态。

德国馆占地长约50米,宽约25米,由一个主厅、两间附属用房、两片水池、几道围墙组成。除少量桌椅外,没有其他展品。其目的是显示这座建筑物本身所体现的一种新的建筑空间效果和处理手法。

这一建筑是现代主义建筑最初成果之一。它突破了传统砖石承重结构必然造成的封闭的、孤立的室内空间形式,采取一种开放的、连绵不断的空间划分方式。主厅用 8根十字形断面的镀镍钢柱支承一片钢筋混凝土的平屋顶,墙壁因不承重而可以一片片地自由布置,形成一些既分隔又连通的空间,互相衔接、穿插,以引导人流,使人在行进中感受到丰富的空间变化。

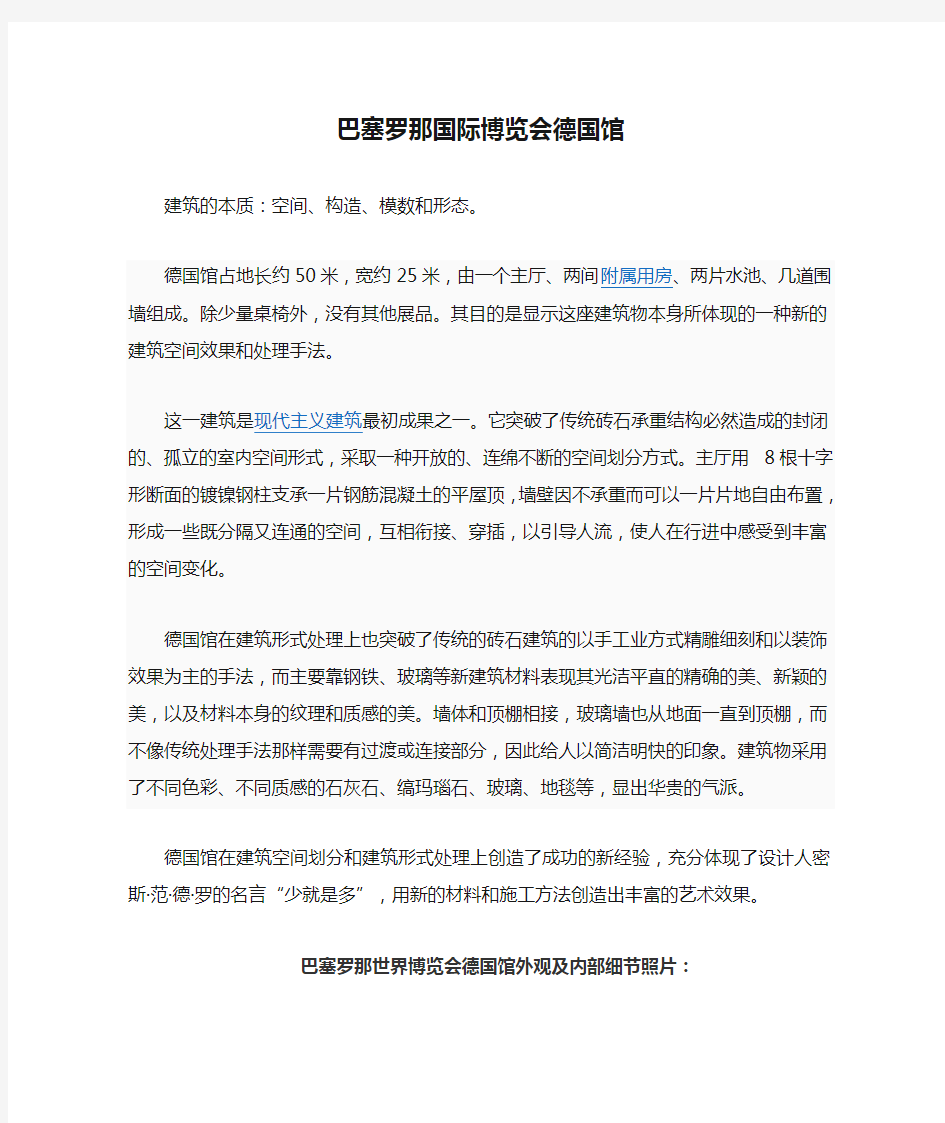

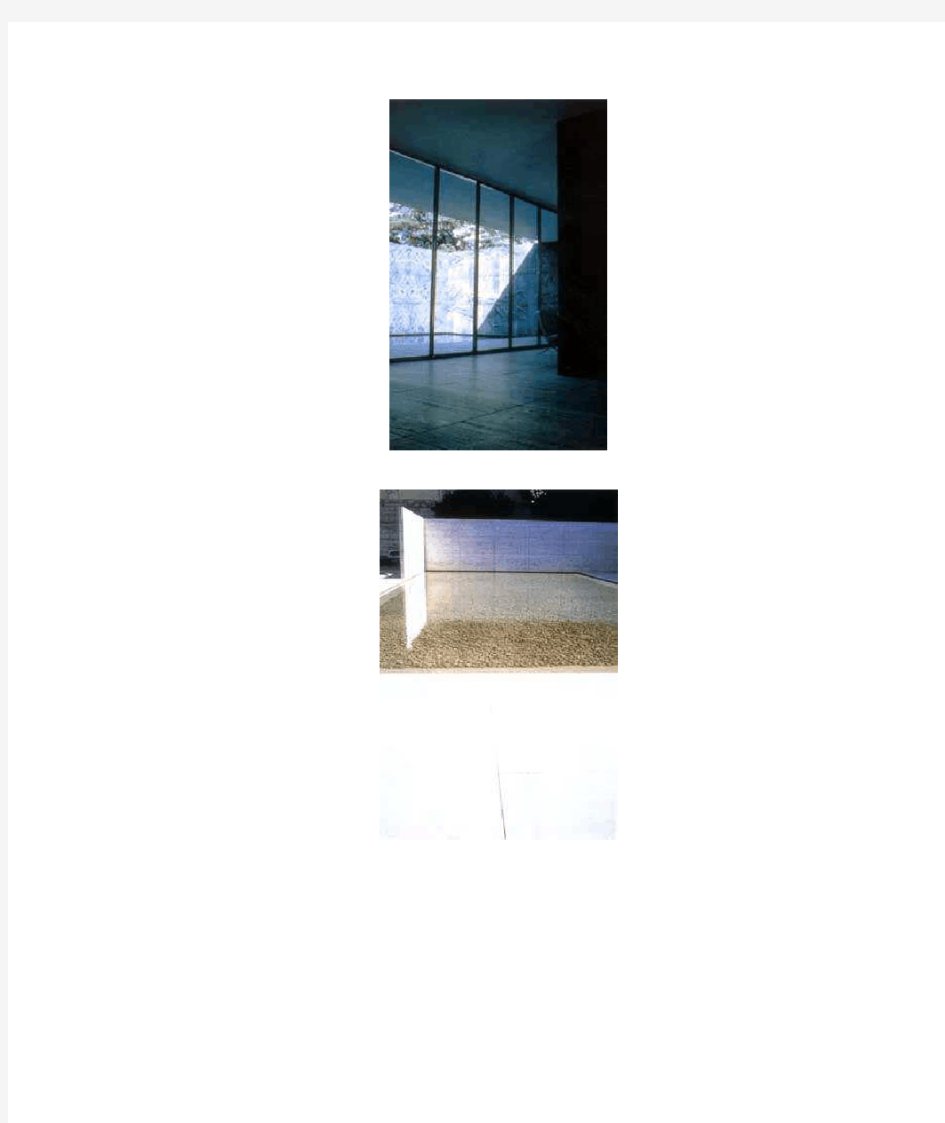

德国馆在建筑形式处理上也突破了传统的砖石建筑的以手工业方式精雕细刻和以装饰效果为主的手法,而主要靠钢铁、玻璃等新建筑材料表现其光洁平直的精确的美、新颖的美,以及材料本身的纹理和质感的美。墙体和顶棚相接,玻璃墙也从地面一直到顶棚,而不像传统处理手法那样需要有过渡或连接部分,因此给人以简洁明快的印象。建筑物采用了不同色彩、不同质感的石灰石、缟玛瑙石、玻璃、地毯等,显出华贵的气派。

德国馆在建筑空间划分和建筑形式处理上创造了成功的新经验,充分体现了设计人密斯·范·德·罗的名言“少就是多”,用新的材料和施工方法创造出丰富的艺术效果。

巴塞罗那世界博览会德国馆外观及内部细节照片:

内部墙面及地面的材质贴图:

巴塞罗那椅:

展馆前的小广场? Milla & Partner / Schmidhuber + Kaindl 《和谐都市》方案 主题思想 在上海的德国馆内,联邦德国将以一个多面的、富有创意的民族形象,以追求创新、面向未来的国家风貌出现,同时它也非常珍视保护文化根基和维护传统文化。未来城市的特色应当既和谐且又各具千秋,避免千篇一律是至关重要的。正因为德国城市是多姿多彩与各具特色的汇聚,才构成了它独有的生活质量和生命力。因此,一定要保持城市发展的多样化,同时也不可放弃技术的发展与革新。联邦德国要实现德国城市风貌的这种独特性与个性化,而且要持久地、令人信服地保持它。响应2010年世博会的主题“城市,让生活更美好”,德国带给世博会的主题是: 和谐都市—一座在更新与保留、创新与传统、城市化与自然化、集体主义与个人主义、工作与休闲、全球化与民族化之间争取平衡、求得和谐的城市。这一主题思想在德国馆里随处可见。“和谐”与“都市”这两个词的组合,恰好紧扣着世博会的主题“城市,让生活更美好”。

德国馆的建筑设计 城区生活领域自然景区 和谐都市 和谐都市的主题构思也在其建筑设计中得到了体现。一座理想城市的标志是多样化与密集化均衡的融合。一座城市又是各个不同时代的历史积淀,它蕴含着许许多多的不同生活区间,每个社区都对其周围环境以及生存于其间的人有着一定的影响,并由此形成了它们各自特有的氛围。 工业变革后,经济发展的趋向从生产转向了服务。这使得很多城市中的大片工业领地回归于公众的手中,它们被改建为美丽的公园或者居民住宅区。这使得自然空间和自然景园得以重新进驻城区。历史上曾使得城区与田园风景区两极分化的发展,在现代欧洲城市建筑中重又被市民所关注,两者并举,而且渐渐地交融为市容的一体。 要追寻持久地和有效地利用能源的生活方案。这种意识的觉醒,引发了注重使自然的空间合流于城区建设,并在建筑设计方案中已得到了体现。德国馆的建筑被设计得像是一个充满活力的城市有机体,一座可漫步其间的、三维空间体的雕塑。它将德国城市生活或者田园风景的多姿多彩再现其间。 设计方案草图? Milla & Partner / Schmidhuber + Kaindl

在世博会的舞台上,总是活跃着这样一群建筑师,他们的创作思想与世博会主题紧密相连,他们的设计作品体现出前卫的科技之美。虽然其中一些建筑未被永久的保存下来,但他们设计的建筑和他们的名字却被人们牢牢记住。这些伟大的建筑师们用他们的灵感与专注,创造出世博会上一个又一个震撼与奇迹,而世博会也成为这些建筑师事业的辉煌标记,将他们思想与作品永远铭记在建筑的史册之中。 在众多在世博会上大放异彩的建筑师中,现代建筑大师密斯?凡德罗无疑是最具代表性的一位。1929年,在西班牙巴塞罗那举办了国际博览会,密斯设计的德国馆,以其 密斯·凡德罗与巴塞罗那德国馆 文?李政?李贺楠 典型的现代主义风格,成为这届博览会中最有影响力的建筑作品。虽然,巴塞罗那德国馆建成后只有3个月就随着展览的闭幕而被拆除,但其所产生的重大影响一直持续到今天。 巴塞罗那德国馆 巴塞罗那德国馆建立在一个约4英尺高的石砌平台之上,由一个主厅和二开间附属用房组成。主厅的承重结构为8根十字形断面的钢柱,屋顶是薄薄的一片向四周悬挑的屋顶。大理石和玻璃构成的墙板也是简单光洁的薄片,纵横交错,布置灵活,形成既分割又连通,既封闭又开敞的 “一个博览会的效益取决于它探讨的基本问题,伟大的博览会历史告诉我们,只有博览会探讨生活问题才会取得成功……经济、技术和文化条件已经有了根本性的变化,技术与工业两方面都完全面临着新问题,寻求好的方案,对于我们的文化与我们的社会以及技术工业都非常重要。” ——密斯塞罗那博览 10

空间序列。 巴塞罗那馆入口前面的平台上是一个大水池,大厅后院有一个小水池,以水作为纽带,将室内外空间互相穿插贯通,形成奇妙的流动空间。巴塞罗那馆整个建筑对建筑材料的颜色、纹理、质地的选择十分精细,搭配异常考究,比例推敲精当,使整个建筑物显出高贵、雅致、生动、鲜亮的品质,向人们展示了历史上前所未有的建筑艺术。巴塞罗那馆对20世纪现代建筑的艺术风格产生了广泛影响,也使密斯成为当时世界上最受注目的现代主义建筑大师。巴塞罗那馆以其纯净的形式,灵动的空间,钢与玻璃材质完美的运用,成为现代主义建筑的经典之作,也成为密斯建筑中里程碑式的作品。 密斯的创作道路 1886年,密斯出生于德国亚堔的一个石匠家庭,绝少有人知道一位现代建筑的先行者正是从这里走出了他人生的第一步。密斯没有受过正式的建筑学教育,他对建筑最初的认识与理解始于父亲的石匠作坊和那些精美的古建筑。可以说,他的建筑思想是从实践与体验中产生的。与一些建筑大师关注艺术形式不同,密斯的一生都专注于建筑材料的研究,研究材料的施工工艺,研究材料的美学特征。这些建筑思想的形成或许与密斯成长经历有着内在的联系。 1905年,密斯在19岁时来到柏林, 在一个擅长木结构设计的布鲁诺?保罗建筑师事务所当学徒,后来又到现代主义建筑大师彼得?贝伦斯事务所工作。在19世纪初,古典主义建筑依然是当时德国流行的建筑形式,但也有少数建筑师倡导要用新工艺和新材料创造出时代的新建筑。彼得?贝伦斯是建筑新思潮代表人物,他的事务所逐渐成为培养现代建筑大师的摇篮。格罗皮乌斯、柯布西耶、密斯?凡德罗这些二十世纪现代建筑大师都曾在彼得?贝伦斯事务所工作过。 从事经过事务所工作的经历,使密斯获得了丰富的实际经验,1913年,密斯在柏林开设了自己的建筑事务所。1919年,密斯大胆的推出了一个全玻璃帷幕大楼的建筑案,让他赢得了世界的注目,随后他设计出了许多精简风格的建筑,并在1929年设计巴塞罗那世界博览会德国馆时,达到事业高峰。1930年,在格罗皮乌斯的推荐下,密斯被任命为包豪斯学校的校长。因为当时德国纳粹党专政,1933年,包豪斯学校被迫关闭。密斯毅然决定前往美国继续开拓自己的建筑事业。 在美国,密斯的命运逐渐发生了变化,美国自由的思想氛围,为他的建筑设计提供了宽松的创造空间;美国雄厚的经济实力,为他新技术和新材料实践提供了充足的资金支持。特别是第二次世界大战之后,美国作为战后新兴的发达资本主义国家,需要在世界范围内建立起本土的文化观和价值观,而密斯的建筑作品则以其反传统的先锋性和新技术的时代性成为美国文化的精神载体,向全世界建筑界发出了呐喊和宣言。 钢和玻璃建筑之王 密斯在建筑史上最大的成就在于建立了钢建筑的新语言,虽然同一时代的建筑师也有对钢建筑的研究,但却没有人能够深入到建立起钢建筑体系的深度。从19世纪20年代初开始,密斯就认识到玻璃墙面与钢构架的结合将成为新时代建筑的标志。密斯仔细研究钢建筑的材料特质和力学特点,使钢建筑不再是曲高和寡的实验性建筑,而是 走入现实社会,成为服务于社 会大众的建筑形式; 密斯还 World Culture People 11

上海世博会加拿大国家馆 2008年1月22日,中国2010年上海世博会加拿大馆设计方案正式揭晓。 主题:“充满生机的宜居住城市:包容性、可持续发展与创造性” 造型亮点:枫叶印象展馆位置:世博园区C片区 加拿大场馆效果图 占地6000平米的加拿大国家馆位于世博园区C片区,半包围的外型,在展馆中央圈起一片开放的公共区域,各种精彩的文艺表演将在这里上演。蜚声世界的太阳马戏团将成为这座展馆的主角,为加拿大展馆量身定做一套创造性的内部设计方案。 先进的展览技术、引人入胜的展示内容和富有创造性的节目编排,都将成为加拿大馆的亮点,此外,一群年轻、热情、博学的接待人员也将为加拿大馆增色。 美丽的自然风光和丰富的资源让加拿大人对“可持续发展”尤为重视,因此在建筑上处处都体现了可回收利用的技术。展馆外部的墙体上将覆盖一种特殊的温室绿叶植物;雨水将使用排水系统进行回收并重新利用;展馆内将没有大型的展品或物件,以确保展示区域内的空气流通;同时展馆内还将营造一个无障碍和

无烟的环境。 加拿大是第一个同上海世博会组织者进行参展合同谈判的国家,同样,加拿大也是历届世博会的热情支持者。加拿大馆不仅浓缩了“城市,让生活更美好”的主题,同时也是增进两国友谊的平台和契机。 上海世博会英国国家馆 2007年9月21日,中国2010年上海世博会英国馆设计方案正式揭晓。 主题:“让自然走进城市” 设计团队:“Heatherwick” 造型亮点:“会发光的盒子” 展馆位置:世博园区C片区 英国国家馆效果图 上海世博会英国馆由托马斯?赫斯维克 (Thomas Heatherwick) 担纲设计,外型简洁,并创意无限,这就是英国国家馆所演绎的展馆。整个建筑最大的亮点,就是向各个方向伸展的大量触须,展馆主体为六层建筑,由约 6 万只纤细的透明亚克力“触须”组成,向外伸展,随风摇曳。白天的时候,每根长达 7.5 米的触须会像光纤那样传导光线来提供内部照明,从而营造出敞亮肃穆的空间感。到了晚上,“触须”内含的光源会使整个展馆散发出璀璨迷人的光影。 “种子圣殿”将不仅因为这个独特的设计而惊艳于众,它所带来的体验更加意义深远。参观者在进

上海世博会考察报告 ——德国馆与意大利馆的展示主题与视觉表现2010年6月6日我们抵达到了上海开始了我为期四天的世博会考察。非常 感谢学校给我这次宝贵的考察机会,短短的四天时间让我学习到了很多东西,开阔了眼界,也对我提升自己的专业水平提供了一个很好的平台。四天的时间我参观了30多个展馆,给我留下最深印象的是德国馆与意大利馆,两个展馆里细腻的设计语言深深震撼了我。下面我将详细陈述我在这两个展馆里的体验过程。 “和谐都市”德国馆 6月8日早上9:30,我到达了德国馆门前,面积达到6000平方米的上海世博会德国馆,位于世博园区C片区,它坐落在卢浦大桥附近的黄浦江南岸,与瑞士、法国和波兰馆相邻。展馆建筑的多角体造型是负荷力、承载力、托靠力以及支承力巧妙互用的象征。各部分建筑体间的共同作用构成了和谐都市展馆整体稳固的平衡状态。德国馆外形美妙之处在于,4个主体建筑每个单独来看都不是四平八稳,似乎不太和谐,但镶嵌在一起就显得非常和谐。名为‘和谐都市’的德国馆,为21世纪都市生活的创新与传统、共性与个性、工作与休闲,以及全球化与民族性提出了一个新的时代命题,而这又与上海世博会‘城市,让生活更美好’的主题丝丝入扣。” 很多人慕名而来参观,所以在馆外排队时间较长,大约三个小时后我才到达了展馆入口。站在展馆外侧发现德国馆由两大部分组成,包括底层的自然景区和上层的展馆主体。本次世博会德国馆的中心主题是:在创新与传统、集体主义与个人主义、全球化与民族化之间寻求平衡。这一主题也表现在展馆建筑的内在设计上,与通常的建筑物不同,德国馆的内部结构是一个有着三维空间、可穿行其间和观赏的大型雕塑体。它没有内部与外部空间的定义,更确切地说,德国馆前的广场以及紧接展馆的外景区流畅地融入了展馆建筑本身。4个主题展区分布在4个主体建筑内,而展区之间由长廊过渡,参观者或步行、或乘滚动电梯及自动 人行道,一路 穿行众多不同 的展厅。细腻 的布局,使人 很流畅地行走 在各个展区之 间,衔接的巧 妙也凸显出德 国人严谨的设 计理念。在各 个展区里虽然 展示的东西大 不一样,但是 却让人觉得整 体很和谐,每

巴塞罗那博览会德国馆 (German Pavilion of Barcelona International Fair) L.密斯·范·德·罗设计,建于1929年,博览会结束后拆除。 德国馆占地长约50米,宽约25米,由一个主厅、两间附属用房、两片水池、几道围墙组成。除少量桌椅外,没有其他展品。其目的是显示这座建筑物本身所体现的一种新的建筑空间效果和处理手法。 这一建筑是现代主义建筑最初成果之一。它突破了传统砖石承重结构必然造成的封闭的、孤立的室内空间形式,采取一种开放的、连绵不断的空间划分方式。主厅用 8根十字形断面的镀镍钢柱支承一片钢筋混凝土的平屋顶,墙壁因不承重而可以一片片地自由布置,形成一些既分隔又连通的空间,互相衔接、穿插,以引导人流,使人在行进中感受到丰富的空间变化。 德国馆在建筑形式处理上也突破了传统的砖石建筑的以手工业方式精雕细刻和以装饰效果为主的手法,而主要靠钢铁、玻璃等新建筑材料表现其光洁平直的精确的美、新颖的美,以及材料本身的纹理和质感的美。墙体和顶棚相接,玻璃墙也从地面一直到顶棚,而不像传统处理手法那样需要有过渡或连接部分,因此给人以简洁明快的印象。建筑物采用了不同色彩、不同质感的石灰石、缟玛瑙石、玻璃、地毯等,显出华贵的气派。 德国馆在建筑空间划分和建筑形式处理上创造了成功的新经验,充分体现了设计人密斯·范·德·罗的名言“少就是多”,用新的材料和施工方法创造出丰富的艺术效果。 西班牙巴塞罗那博览会的德国馆是采用围中有透,透中有围,围透划分空间的处理手法,使人进人展览空间之后,沿隔断布置所形成的参观路线不断前进,在行进中,可以从不同的角度看到几个层次的空间。设计师在该馆在空间处理上,采用灵巧的划分空间的手法,使有限的空间变成无限,无限的空间中包含着有限,以不断变化着的空间导向,使整个空间的展示形式流畅、有节奏,让人们在不断变换的视觉构图中欣赏到全方位的空间。 巴塞罗那国际博览会德国馆,密斯·范·德·罗的代表作品,建成于1929年,博览会结束后该馆也随之拆除,其存在时间不足半年,但其所产生的重大影响一直持续着。密斯认为,当代博览会不应再具有富丽堂皇和竞市角遂功能的设计思想,应该跨进文化领域的哲学园地,建筑本身就是展品的主体。密斯·范·德·罗在这里实现了他的技术与文化融合的理想。在密斯看来,建筑最佳的处理方法就是尽量以平淡如水的叙事口吻直接切入到建筑的本质:空间、构造、模数和形态。这座德国馆建立在一个基座之上,主厅有8根金属柱子,上面是薄薄的一片屋顶。大理石和玻璃构成的墙板也是简单光洁的薄片,它们纵横交错,布置灵活,形成既分割又连通,既简单又复杂的空间序列;室内室外也互相穿插贯通,没有截然的分界,形成奇妙的流通空间。整个建筑没有附加的雕刻装饰,然而对建筑材料的颜色、纹理、质地的选择十分精细,搭配异常考究,比例推敲精当,使整个建筑物显出高贵、雅致、生动、鲜亮的品质,向人们展示了历史上前所未有的建筑艺术质量。展馆对20世纪建筑艺术风格产生了广泛影响,也使密斯成为当时世界上最受注目的现代建筑师。 巴塞罗那国际博览会的德国馆之所以倍受瞩目,也由于其优雅而单纯的现代家具。巴塞罗那展览馆中的椅子,同样是密斯最精心设计的作品,靠背与座位交叉相反的曲线,不仅造型简洁漂亮,而且坐起来特别舒适。密斯对于工艺的重视,常常使他对每一件东西都要计算到最后一毫米。 半个世纪以后,西班牙政府于1983年重建这个对建筑界有深刻影响的展览馆,馆内的布置,除少量桌椅外,没有其他展品,其目的是显示这座建筑物本身所体现的一种新的建筑空间效果和处理手法。 无论从空中俯瞰还是在地面观赏,无论你站在原地凝神注视还是变换角度快速浏览,西班牙

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/d59266802.html, 2015米兰世博会各国家展馆 作者:凌霄 来源:《中国建筑金属结构·上半月》2015年第07期 “润养大地,泽给苍生”(“Feeding the Planet,Energy for Life”)是米兰申办2015年世博会的主题。该主题包含了技术、创新、文化、传统、创造性,以及它们与饮食相协调等蕴意。本届世博会的主要关注点放在了全世界居民获得健康、安全和足够食品的权利之上。根据这一理念,各国都打造了极富个性与展现各自文化的展馆。本期,请随小编一起畅游米兰世博会,领略下世界各国展馆建设的风采。 德国馆 德国馆建筑传达的主要信息是开放、可近、促进交流与对话,从而打破对德国民族和文化冷漠的偏见。德国馆用独特的方式诠释了德国田野风光与建筑美学的完美结合。绿色植物作为“创意胚芽”从内部生长至场馆外表,最终形成一个巨大的树叶屋顶,这便是紧密连接场馆内部展览和外观建筑的重要元素。这些摇曳的绿叶组成的充满生命力的画面,将会深深印刻在每一位到访游客的脑海中。 毗邻德国馆的西南角,一个“德国广场”提供了一个聚集、表演、活动的场所。建筑首层的斜向阶梯座位与餐厅,能容纳350位客人。白色弧形拉伸纺织品的结构创建了空中平台的遮阳系统,还连接了室内外空间。透水外墙允许被动通风,保持室内的舒适温度,降低能源消耗。 德国馆内设有一个名叫“种子板”的移动设备,能让游客探索、发现和收集整个建筑的内容。分别代表土地、水、气候和生物多样性的各种路径营造了不同的空间体验。 中国国家馆 中国国家馆位于世博园区中心位置N21号地块,占地面积4590平米,是园区内除德国馆外第二大外国自建馆。中国馆以“希望的田野,生命的源泉”为主题,旨在展现中国有效利用资源,保障粮食安全,提供充足、健康、优质食品所做的不懈努力。 中国馆建筑外形设计与中国馆主题紧密相关,提取中国传统歇山式造型元素,结合现代设计理念,创造出具有前瞻性的展馆造型,如同希望田野上的一片“麦浪”。建筑从正面看是自然的天际线,从背面看是城市的天际线。建筑方案通过建筑的屋顶、地面和空间,将“天、地、人”的概念和水稻、小麦的元素融入其中,在“希望的田野”中直喻中国广袤的土地,隐喻中国古老的文明。中国国家馆吸收中国传统建筑的结构和形态,结合现代技术,形成具有强烈中国传统建筑意向的中国馆形象。屋顶采用具有中国象征意义的竹编材料覆盖,大幅度降低了材料成本,在意大利灿烂阳光的照射下,折射出金色的光彩。对应米兰的日照轨迹,屋顶选择不同

设计赏析-密斯●巴塞罗那德国馆 密斯?凡?德?罗简历 1886 3月27日出生于德国亚琛 1897-1900 在亚琛读教会学校 1900-1902 在亚琛的职业学校学习 1902-1907 在柏林布鲁诺?保罗事务所当学徒 1907 离开保罗事务所后完成他的第一个工程任务 1908-1911 在彼得?贝伦斯事务所当绘图员1912 用一年时间在海牙为克吕勒住宅进行设计 1912-1914 在柏林作为独立的建筑师开业1914-1918 在军队中服役 1919-1937 在柏林从事建筑业务 1921-1925 为十一月学社建筑展览会的主持人 1925 建立十环学社(ZehnerRing) 1926-1932 担任德意志制造联盟第一副主席 1927 德意志制造联盟在斯图加特城魏森霍夫区住宅展览会的负责人 1929 西班牙巴塞罗那国际博览会德国馆设计负责人 1930-1933 担任德绍和柏林包豪斯学校校长 1937 第一次到美国旅行 1938 任美国芝加哥阿尔莫理工学院建筑系主任(1940年以后改名为伊利诺理工院) 1944 入美国籍 1958 由伊利诺理工学院退休,在芝加哥继续从事建筑设计业务1959 获英国皇家建筑师学会金质奖章 1960 获美国建筑师学会金质奖章 1963 获约翰逊总统授予的自由奖章1969 8月19日在芝加哥逝世 二十世纪二、三十年代,密斯是提倡现代建筑的主将,皮包骨的建筑是他作品的明显特征,严谨而有秩序的思想使他坚持“少就是多”的建筑设计哲学。在处理手法上,他主张流动空间的新概念,这也正是区分旧传统的标志。密斯的建筑大多是矩形的,从平面到造型,简洁明了,逻辑性强,表现出理性的特点。密斯建筑作品中的各个部分抽象概括,从墙面,屋面到地面,所有的线、面都有机地组合成一个整体,仿佛密斯要将他的建筑和各个细部精简到不可精简的绝对境界。密斯还可以说是纯洁主义建筑哲学的代表,“少就是多”的名言已广为流传,他追求的是简朴永恒的建筑形式。为了寻找理论上的根据,他钻研了许多有关观念形态的哲学论著,最后探讨出了他信奉的创作思想:纪律、秩序和形式。这种理性主义的思想为正统的现代主义建筑指引了新的方向,也为现代主义在前进的征途中增添了力量。密斯的建筑哲学已对建筑领域和城市面貌产生了深远、广泛的影响。密斯认定在可感事物之外尚有一种“理型”存在。他信奉哲学家柏拉图、圣奥古斯丁和圣托玛斯?阿奎纳斯。他追求着一种永恒理想的客观世界。密斯把奠定建筑的秩序看作为建筑的首要因素,因而他在晚期对建筑美学与理想形式的追求成了他的主要目标,这与他早期反对形式主义的建筑宣言是矛盾的,也许是受到康德的美学思想的影响,因为康德强调美学价值和艺术美的作用,而密斯追求理想的建筑艺术形式正是为了获得建筑秩序的社会价值。理性化的建筑设计已逐渐升华为技术精美的形式,这就是密斯给人们留下的深刻印象。

上海世博会各国场馆介绍(图片) 上海世博会加拿大国家馆 2008年1月22日,中国2010年上海世博会加拿大馆设计方案正式揭晓。 主题:“充满生机的宜居住城市:包容性、可持续发展与创造性” 造型亮点:枫叶印象 展馆位置:世博园区C片区 加拿大国家馆效果图 加拿大国家馆效果图 占地6000平米的加拿大国家馆位于世博园区C片区,半包围的外型,在展馆中央圈起一片开放的公共区域,各种精彩的文艺表演将在这里上演。蜚声世界的太阳马戏团将成为这座展馆的主角,为加拿大展馆量身定做一套创造性的内部设计方案。 先进的展览技术、引人入胜的展示内容和富有创造性的节目编排,都将成为加拿大馆的亮点,此外,一群年轻、热情、博学的接待人员也将为加拿大馆增色。 美丽的自然风光和丰富的资源让加拿大人对“可持续发展”尤为重视,因此在建筑上处处都体现了可回收利用的技术。展馆外部的墙体上将覆盖一种特殊的温室绿叶植物;雨水将使用排水系统进行回收并重新利用;展馆内将没有大型的展品或物件,以确保展示区域内的空气流通;同时展馆内还将营造一个无障碍和无烟的环境。 加拿大是第一个同上海世博会组织者进行参展合同谈判的国家,同样,加拿大也是历届世博

会的热情支持者。加拿大馆不仅浓缩了“城市,让生活更美好”的主题,同时也是增进两国友谊的平台和契机。 上海世博会英国国家馆 2007年9月21日,中国2010年上海世博会英国馆设计方案正式揭晓。 主题:“让自然走进城市” 设计团队:“Heatherwick” 造型亮点:“会发光的盒子” 展馆位置:世博园区C片区 英国国家馆效果图 外型简洁,并创意无限,这就是英国国家馆所演绎的展馆。整个建筑最大的亮点,就是向各个方向伸展的大量触须,这些顶端带有细小彩色光源的触须覆盖在建筑外部,随着微风的轻轻吹拂,可以在展馆表面形成可变幻的光泽和色彩、组成各种图案。通过信息和图像的传送,参观者们甚至可以在展馆的表面看到展馆内部的各项活动。 因此,英国馆在世博会开展的6个月中,不再是一个不能改变的展馆,工作人员将随时收集参观者的想法和意见,调整展馆的展示内容和活动,并将以不同的面貌呈现在参观者们的面前。每天猜测英国馆将以何种形式出现,也将成为一种乐趣和独特的风景。 在开工典礼上,两根银杏树被种植在英国馆旁,银杏是生命力和耐力的象征,也体现了英国的参展主题,成为上海世博会英国馆公园景观的一部分。 非洲联合馆 由1万多件钢结构搭起的非洲联合馆已挺立在世博园区内。树木、沙漠、海鸥、动物、建筑……这些富有强烈非洲特征的元素将呈现在非洲联合馆的外立面上,勾勒出非洲大陆独具多样性的风貌,展现非洲的古老文明和勃勃生机。在15日举行的非洲联合馆外立面施工启动仪式

2000年德国汉诺威世博会案例分析 摘要:简要介绍了2000年汉诺威世博会的主要规划方面、以及后续利用、对于所在城市和区域的影响。 关键词:世博会汉诺威 In 2000 Germany hannover world expo case analysis Abstract:this article introduces the world expo 2000 hannover the main planning、and the subsequent use、for the city and the influence of the area . Keywords :word expo hannover 1.概况 在德国汉诺威举办的2000年世博会的主题是“人—自然—技术:一个诞生中的世界”。基于1992年联合国环境和发展会议提出的21实际议程,汉诺威世博会旨在为人类可持续发展在经济、社会和生态方面已经和未来实施的应对方案提供全球性的展示和交流平台。 汉诺威世博会的正式参展方包括155个国家和17个国际组织,突破了世博会的历史记录,还有10个非正式参展方。从2000年6~10月,世博会历时153天,参观游客总数约为1810万人次。 汉诺威世博会的展示内容和交流活动非常成功地表达了世博会的主题,使世博会从“展示”空间走向“论坛”场所。因此,汉诺威世博会塑造了全球化和信息化时代的世博会形象。 2.区位选址 汉诺威是展会产业最为发达的城市之一,每年举办许多大型的世界级展会,如汉诺威工业博览会和汉诺威信息通讯及自动化博览会,位于汉诺威的德国展览股份公司拥有世界上规模最大的展会设施。 汉诺威世博会的相当部分利用了德国展览股份公司的展会设施(见图1),这是世博会历史上第一次利用既有设施,体现了世博会主题相关的可持续发展理念。2000年世博会不仅使汉诺威的展会设施得到扩充和完善,促进相关的城市基础设施的大规模建设,包括新建

经典重温:Less is more——密斯的巴塞罗那德国馆写在前面——关于时尚与经典 在人类社会发展的长河中,时尚、潮流的脚步永远无法阻挡,它们在当时甚至一段时间内可能极其绚丽耀眼,但经历时间的洗礼之后,绝大部分如同昙花一现,很快淹没在历史长河之中,唯有少数能够在大浪淘沙之后保存下来,如美酒一般历久弥香,成为经典。 对于建筑,建筑大师贝聿铭曾经说过“最美的建筑,应该是建筑在时间之上的,时间会给出一切答案。”他也曾在采访中用更为通俗的语言阐述过建筑的时尚与经典:“时髦的东西一两年就甩了,你再来个新的。建筑不能这样子,建筑要至少20年、50年、100年,希望一千年。” 建筑大师密斯·凡·德罗设计的1929年巴塞罗那博览会德国馆即是现代经典的建筑之一,虽然原作存在了仅仅几个月的时间,也只有为数不多的观众有幸一览其芳容,但它对建筑界的影响却一直持续到今天。 现在我们所见的展馆是由密斯巴塞罗那馆基金会1986年根据原作复原的,它完全忠实地呈现了密斯的设计理念。

平面图——简洁的点、线、面的构成关系,如同蒙德里安的抽象构成画。点线面赋予一定的高度后进而伸展为柱、墙、地面及屋面。 建筑形式简练,点线面之间的交接直来直去,没有任何的多余、拖泥带水,完全体现了建筑师的“少就是多”的理念。 8根支撑主展厅屋面的结构钢柱与维护墙体分开,各司其职,也赋予对方更多的自由,这也是现代建筑常用的手法——结构与维护相分离(这种手法在白色派建筑师理查德.迈耶的设计里最为常见)。 建筑即是展示当年德国理念和技术的展品,本身并没有什么特别实际的功能,因此,空间开放而流动(甚至最初连门都没有),这种空间也带给人们更多的自由度。 体块示意图——“山因水活”,建筑因水而更为灵动。或许因为短暂的展览原因,建筑范围内没有配置任何植物,但“光”与“水”已然足够给建筑带来生机。

西班牙巴塞罗那博览会德国馆Barcelona Pavilion -密斯·凡·德·罗Ludwig Mies、Van der Rohe 一、概述 1929 年西班牙巴塞罗那国际博览会中的德国馆。建于1929 年。占地1250 平方米。由一个主厅、两间附属用房、 两片水池和几道围墙组 成。主厅平面呈矩形,厅 内设有玻璃和大理石隔 断,纵横交错,隔而不断, 有的并延伸出去成为围 墙,形成既分隔又联系、 半封闭半开敞的空间,使 室内各部分之间、室内外 之间的空间相互贯穿。建 筑形体简单,不加装饰, 利用钢、玻璃和大理石的 本色和质感,显示着简洁 高雅的气氛。是“现代主义 建筑”的代表作之一。 二、建筑赏析 博览会结束后该馆也随之拆除,其存在时间不足半年,但其所产生的重大影响一直持续着。密斯认为,当代博览会不应再具有富丽堂皇和竞市角遂功能的设计思想,应该跨进文化领域的哲学园地,建筑本身就是展品的主体。密斯·范·德·罗在这里实现了他的技术与文化融合的理想。在密斯看来,建筑最佳的处理方法就是尽量以平淡如水的叙事口吻直接切入到建筑的本质:空间、构造、模数和形态。这座德国馆建立在一个基座之上,主厅有8 根金属柱子,上面是薄薄的一片屋顶。大理石和玻璃构成的墙板也是简单光洁的薄片,它们纵横交错,布置灵活,形成既分割又连通,既简单又复杂的空间序列;室内室外也互相穿插贯通,没有截然的分界,形成奇妙的流通空间。整个建筑没有附加的雕刻装饰,然而对建筑材料的颜色、纹理、质地的选择十分精细,搭配异常考究,比例推敲精当,使整个建筑物显出高贵、雅致、生动、鲜亮的品质,向人们展示了历史上前所未有的建筑艺术质量。展馆对20 世纪建筑艺术风格产生了广泛影响,也使密斯成为当时世界上最受注目的现代建筑师。

上海世博会各国场馆设计理念及图片 中国馆:四根巨柱撑起东方之冠 主题:“城市发展中的中华智慧”,由于形状酷似一顶古帽,因此被命名为“东方之冠”。 造型亮点:充满中国元素,同时满足功能需求 和谐之塔:“螺旋摩天轮”

由黄浦江畔具有110年历史的南市发电厂烟囱改造而成,具有观光功能,火电厂主厂房改造为世博会主题馆之一的未来探索馆。塔高201米,将完整保留烟囱原貌,用25个太空舱沿螺旋轨道进行人员运输,每节太空舱载客6人,预计每小时载客总量可达650人以上。“世博和谐塔”在夜幕中宛如一支含苞待放的白玉兰,而白玉兰正是上海市花;缓缓升降的太空舱,犹如半空中的点点星光,显示出上海的城市活力。 主题馆:“无柱展示空间”

永久性主题场馆,地上建筑面积为8万平方米,地下建筑面积为4万平方米。造型围绕“里弄”、“老虎窗”的构思,运用“折纸”手法,形成了二维平面到三维空间的立体建构;屋顶模仿石窟门“老虎窗”正面开、背面斜坡的特点,做到形神兼备。三大亮点:双向大跨度亚洲最大、大跨度双弦张拉桁架国内最大;单体太阳能屋面国内最大;生态绿墙世界最大。世博会期间,主题馆将着重反映当今世界快速城市化和城市人口加速增长背景下的地球、城市、人三个有机系统之间的关联和互动,揭示创造更美好的城市,更美好的生活。世博会后,主题馆将转变为标准展览场馆,与周边中国馆、星级酒店、世博中心、世博轴和演艺中心共同打造以展览、会议、活动和住宿为主的现代服务业聚集区。 加拿大国家馆 2008年1月22日,中国2010年上海世博会加拿大馆设计方案正式揭晓。 主题:“充满生机的宜居住城市:包容性、可持续发展与创造性” 造型亮点:枫叶印象 展馆位置:世博园区C片区 英国国家馆 2007年9月21日,中国2010年上海世博会英国馆设计方案正式揭晓。 主题:“让自然走进城市” 设计团队:“Heatherwick” 造型亮点:“会发光的盒子”

巴塞罗那德国馆 ——密斯?凡?德?罗空间模型 模型组员: 李成耀,梁汉极,卢炯挺,司徒尚孚,宋嘉豪,彭培龙

1929年,密斯·范·德·罗设计了著名的巴塞罗那博览会德国馆,该馆在博览会结束后拆除,它是一个传奇。巴塞罗那德国馆占地长约50米,宽约25米,由一个主厅、两间附属用房、两片水池、几道围墙组成。除少量桌椅外,没有其他展品。其目的是显示这座建筑物本身所体现的一种新的建筑空间效果和处理手法。这个展馆存在仅仅6个月。但它却在被拆除25年后得到世人的吹捧,被高呼为是“魏玛共和国”在世界面前树立自由、开放、友好、现代化的明信片和形象大使。 巴塞罗那德国展览馆的墙体是可以不用承受屋面重量的,柱子的功能才是去支撑建筑,这是与我国“墙倒屋不塌“建筑结构有异曲同工之处。墙体是用来划分空间的,起隔断作用,而密斯·凡·德·罗在这座德国馆的墙体运用了石墙和透明与半透明的玻璃墙。这样不但解决了功能划分,而且还增加了建筑的通透性,使室内与室外融为一体,让每一个参观者都深切的感受到德国馆处处通透自由。 这一建筑是现代主义建筑最初成果之一。它突破了传统砖石承重结构必然造成的封闭的、孤立的室内空间形式,采取一种开放的、连绵不断的空间划分方式。主厅用8根十字型断面的渡镍钢柱支撑一片钢筋混凝土的平屋顶,墙壁因不承重而可以一片片的自由布置,形成一些既分隔又连通的空间,互相衔接、穿插,以引导人流,使人在行进中感受到丰富的空间变化。 德国馆在建筑形式处理上也突破了传统的砖石建筑的以手工业方式精雕细刻和以装饰效果为主的手法,而主要靠钢铁、玻璃等新建筑材料表现其光洁平直的精确的美、新颖的美,以及材料本身的文理和质感的美。墙体和顶棚相接,玻璃墙也从地面一直到顶棚,而不象传统处理手法那样需要有过渡或连接部分,因此给你以简洁明快的印象,建筑物采用了不同色彩和质感的石灰石、缟玛瑙石、玻璃、地毯等。 整个德国馆立在一片不高的基座上面。主厅部分有8根十字形的钢柱,上面顶着一块薄薄的简单的屋顶。隔墙有玻璃和大理石两种。墙的位置灵活而且很偶然,它们纵横交错,有的延伸出去成为院墙。由此形成了一些既分隔又连通的半封闭边开敞的空间,室内各部分之间,室内和室外时间相互穿插,没有明确的分界,也是现代建筑中常用的流动空间的一个典型。

浅论巴塞罗那德国馆中的流动空间 关键词:流动空间 几何元素 框架结构 巴塞罗那德国馆是现代主义建筑的代 表之作,也是密斯凡德罗的代表作。对于建 筑内部的空间处理方面,密斯提出了“流动 空间”的主张,并在巴塞罗那德国馆中第一 次真正实现并确立了这一概念。这里简要从 几何元素与空间划分的方面分析阐述“流动空间”的概念。 德国馆的两幢房子同布置在一块不高的 平台上,左右延伸的墙面和屋顶挑檐把它们 有机地连成一个整体。主厅平面(图1)呈 矩形。厅内纵横交错的玻璃和大理石墙的位 置灵活而且似乎很偶然,它们隔而不断,有 的延伸出去成为院墙,由此形成了一些半封 闭半开敞的空间。室内各部分之间、室内和 室外之间相互穿插,没有明确的分界(图2)。 原作整幢建筑中不设门,更利于空间在实际 使用中的自由流动。 塑造“流动空间”要求设计师从静态的 建筑体量中创造出动感,追求“虽然不动,却 有动势”。密斯将平面中的墙壁抽象为线性的 几何元素,强化了墙体的轻薄感,具有较强的方向性。从平面图中可以看出,德国馆中线性 的墙壁一片片地自由布置,形成一些既分隔又 连通的线性或矩形空间,互相垂直衔接、穿插, 以引导人流,再加以丰富的材质使用,使人在 行进中感受到丰富的空间变化。这些变化的空 间是连贯的、流动的,人们随着视点的移动, 可以得到不断变化的透视效果。不仅是墙,台阶、屋檐以及家具、雕像等都有一定的方向性,指出空间的变化和人的行进路线,使建筑和周围环境密切结合。典型的例子是右部小水池中的巴伐利亚舞女雕塑(图3),在入口处狭长的空间末端起到了极好的视线导引作用。 由上述可知,“流动空间”作为“自由平 面”的一种极端化表现形式,需要极度自由的 墙面,这就要求结构体系打破各自独立的“盒 子”。因此德国馆与柯布西耶的萨伏伊别墅类 似,需要极其严谨的框架结构设计。 在穿插贯通的空间形式下,德国馆主体部分的结构体系 是由八根纤细的钢柱组成的墙柱分离的框架结构 (图4)。钢筋混凝土的平屋顶用钢柱支承, 墙壁因不承重而可以一片片地自由布置, 为实 图1 巴塞罗那德国馆平面图 图3 雕塑《黄昏》科贝尔 图4 钢结构细部 图2 衔接穿插的室内外空间