三角函数值符号

三角学是研究三角函数及其应用的一个数学分支.三角函数包括正弦,余弦,正切,余切,正割,余割,再加上正矢,余矢,在我国总称为八线.

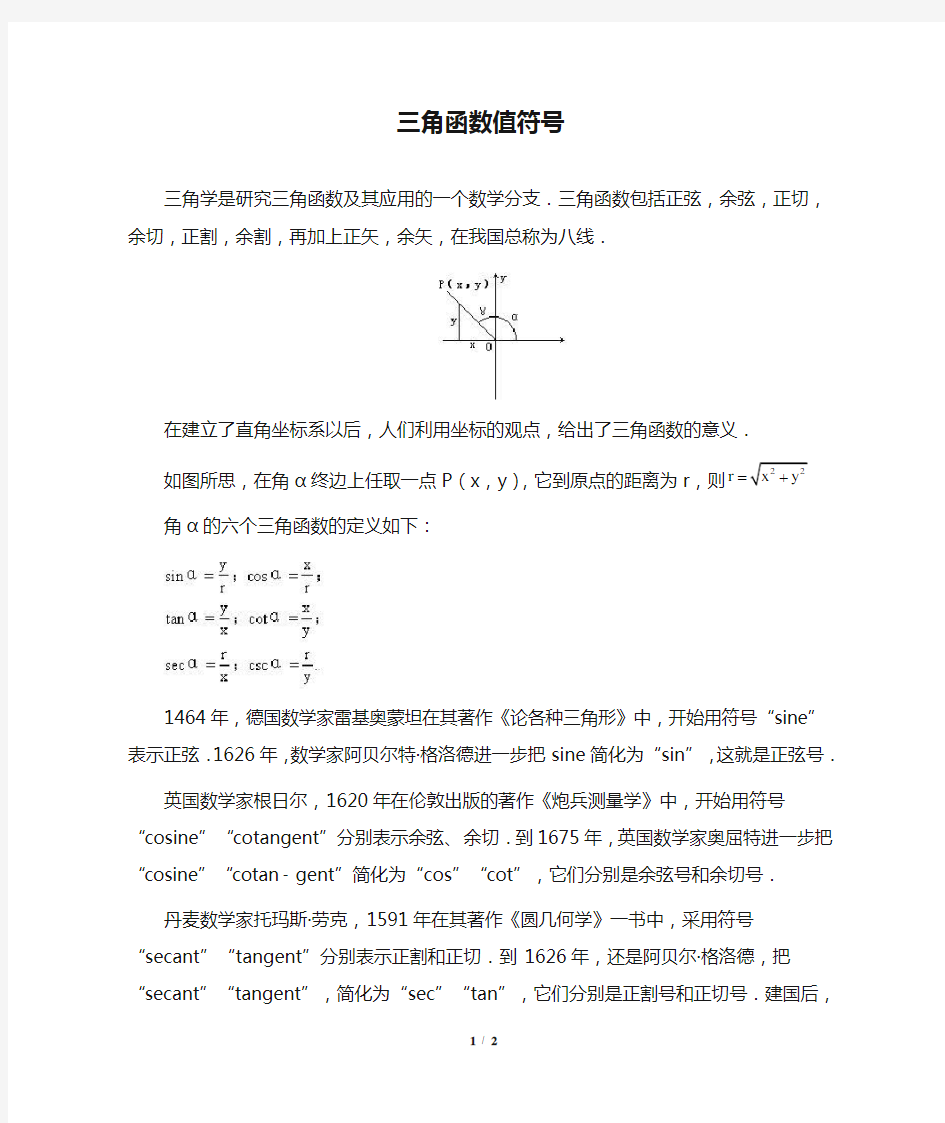

在建立了直角坐标系以后,人们利用坐标的观点,给出了三角函数的意义.如图所思,在角α终边上任取一点P(x,y),它到原点的距离为r,则

r=

角α的六个三角函数的定义如下:

1464年,德国数学家雷基奥蒙坦在其著作《论各种三角形》中,开始用符号“sine”表示正弦.1626年,数学家阿贝尔特·格洛德进一步把sine简化为“sin”,这就是正弦号.

英国数学家根日尔,1620年在伦敦出版的著作《炮兵测量学》中,开始用符号“cosine”“cotangent”分别表示余弦、余切.到1675年,英国数学家奥屈特进一步把“cosine”“cotan- gent”简化为“cos”“cot”,它们分别是余弦号和余切号.丹麦数学家托玛斯·劳克,1591年在其著作《圆几何学》一书中,采用符号“secant”“tangent”分别表示正割和正切.到1626年,还是阿贝尔·格洛德,把“secant”“tangent”,简化为“sec”“tan”,它们分别是正割号和正切号.建国后,由

于受前苏联教材的影响,把“cot”改成为“ctg”,“tan”改成为“tg”,至今仍在我国使用着.

1596年,英国数学家锐梯卡斯在他的著作《宫廷乐曲》一书中,用符号“cosecant”表示余割,到1675年,英国人奥屈特把cosecant进一步简化为“csc”,这就是余割号.

正弦、余弦、正切、余切、正割、余割,它们都是以角为自变量,比值为函数值的函数,总称为三角函数.

我国对三角早有研究.春秋战国时代,齐国有一部叫《考工记》的书,书中就记载过几种特殊角的名称,比如把90度的角叫做“矩”,45度的角叫做“宣”,135度角叫做“罄折”等.

公元3世纪我国著名数学家刘徽在计算圆内接正六边形的边长及13世纪数学家赵友钦在计算圆内接正方形的边长时,实际上已求得了某些特殊的正弦值.我国古代历法中,根据竿的不同影长来确定季节的方法,实际上已构成了一份余切值表.

18世纪末期,数学家欧拉把三角函数看成是线段比的新观点,使三角学无论在理论上,还是应用方面都得到了较大的发展.

欧拉本人非常欣赏前人创用的三角函数符号,由于他的大力倡导,表示三角函数的符号终于得到了公认.