矫直技术的发展经历

目前,我国正处于从钢铁大国到钢铁强国的过渡中,钢铁工业也处于深层次的结构调整之中。中厚板具有较高的附加值,成为发展的重点。面对激烈的市场竞争,中厚板的发展重点正在从追求产量转移到追求质量上来。中厚钢板矫直机作为中厚板质量保证的一个重要环节,决定着产品的交货质量。

为适应高质量钢板生产的需求,矫直机制造厂家如西马克(SMS)、奥钢联(VAl)、日本的三菱重工(MHT)及国内的太原重型机械集团有限公司(TZ)等纷纷推出具有先进技术的矫直机,其中SMS设计制造的中厚板冷矫直机HPL(HighPerformanceLeveler)型为目前先进矫直机技术的集中代表。

当今世界上先进矫直机技术快速发展,中厚板矫直机正向重型化、全液压、自动化过渡。

新式矫直机技术特点

1 工艺控制系统

在中厚板生产各个工序的理论中,矫直理论发展相对薄弱。其原因有两个:一是以前矫直机作为生产辅助设备没有受到重视;二是矫直过程相对比较复杂,理论研究困难。当前,先进矫直机已开始采用过程计算机与轧机过程机通讯,并采用计算机模型控制。计算机模型具有可根据矫直钢板厚度、宽度、平直度状况及温度来设定辊缝,自动咬钢送料,并具有过载保护和AGC弹跳补偿等功能。这些技术的采用需要完善的矫直理论作为其技术支持。在这个方面,国内矫直机制造商已联合研究机构做了研究工作,并取得了一定进展。

2 强力矫直机

由于中厚板生产普遍采用控冷、控轧,热矫直机矫直温度逐步降低,中厚板在热处理后的冷矫直已成为提高产品质量的重要手段,热处理线上冷矫直机已成为必要设备。为了提高生产效率及产品质量,矫直机矫直厚度范围逐步扩大。为了适应市场,宽板和特宽板生产线逐步投产。由于上述原因,重型强力矫直机已成为新建中厚板生产线的必要设备。这种形式矫直机矫直力一般在30MN~40MN,大约为普通中厚板矫直机的2倍。

3 变辊距技术

有些中厚板生产厂家,采用变辊距的矫直机,以扩大矫直厚度范围和生产高强度钢板需要。这种形式的矫直机生产的厚度范围相当于中板矫直机和厚板矫直机两台矫直机的范围,

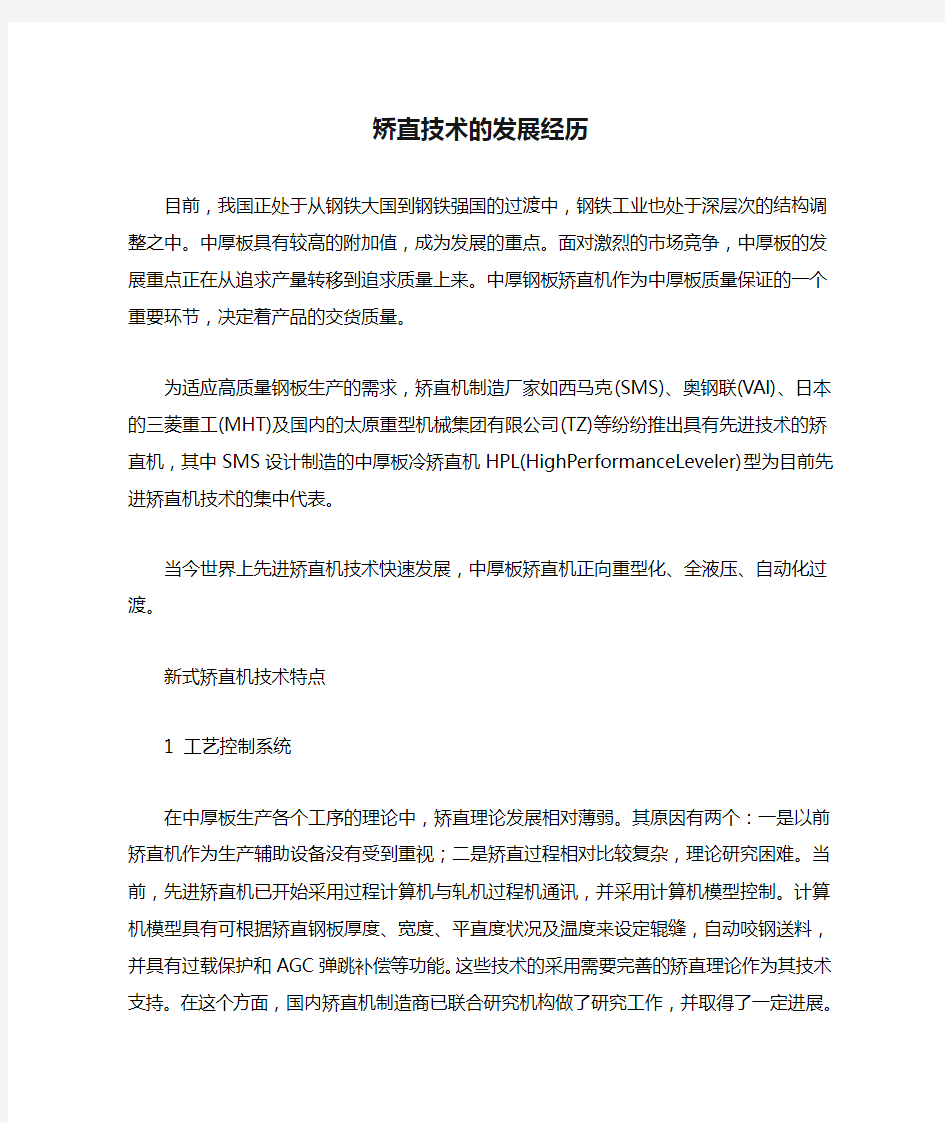

充分发挥了矫直机的矫直能力。变辊距矫直机由于具有高的性价比,应用前景广泛。同时,变辊距技术在现有中厚板矫直机改造中具有强的实用性。它可根据矫直工艺的需要对现有矫直机辊系改造,使机架受力减少,从而扩大了矫直机的矫直厚度范围或强度范围,提高矫直质量和矫直效率。目前,变辊距矫直机主要采用的两种形式见图1。

黑色辊为固定工作辊,白色辊为可升降工作辊

图1 变辊距的两种国内常见形式

4 弯辊技术

在宽板和特宽中厚板生产线,具有弯辊能力的矫直机已成为必选。这种矫直机可以产生一定量曲率的矫直工作辊,可消除机架的弹跳,同时由于弯辊的存在,可有效地改善板材的横向板形。目前主要的弯辊形式见下页图2。矫直辊上受力架分为左右两部分,中部有铰接点,液压缸通过偏心轴和该铰接点可对上辊系进行弯辊。

图2 弯辊结构示意图

5 液压压下

液压压下取代机械压下成为一种矫直机技术发展趋势。根据压下量设定值与辊缝检测装置实测压下量之间的偏差量,使压下用的液压缸运行,经常修正设定值补偿压下量。另外通过采用自动控制、计算机模型设定和液压ACC动态辊缝调整先进技术,来提高中厚板的矫直质量。

6 小辊距、小辊径

由于热矫直温度逐步降低及冷矫直机的逐步采用,为了提高矫直质量,中厚板矫直机都采用小辊距、小辊径型式。根据矫直理论,板材矫直需要数倍板材弹复弯曲曲率的弯曲,矫直机工作辊辊径应小于工作时弯曲的弯曲半径。

由于小辊径工作辊辊径小,而矫直力较大,因此普遍采用支承辊密排布棋式分布,并且密排布棋式支承辊分布不但增加工作辊的水平刚度,而且弯辊效果也较好。

7 矫直辊单独传动或分组传动

由于在矫直过程中钢板产生塑性弯曲变形,钢板的长度将发生变化,导致矫直辊辊子的转速和钢板运行速度分别相差达3%。矫直辊采用单独传动或分组传动,可避免成组传动时,个别矫直辊的扭矩过大,导致接轴和齿轮损坏。当矫直辊与钢板产生速差时,矫直辊在钢板表面引起打滑现象会损伤钢板表面,单独传动可减少这些现象的发生。单独传动或分组传动可用于辊间张力控制,可有效地改善板材的横向板形。

8 张力技术

带张力矫直机可以改善矫直板形,提高钢板的平直度,目前成为一些新式矫直机选用的技术。如日本住友公司鹿岛厂采用前后两台矫直机对钢板进行张力矫直,板间张力通过两台矫直机间的速度差实现,同时张力大小可根据矫直力进行动态调整。这种技术的采用使产品的不平直率减少50%。

9 预应力框架结构

新式矫直机普遍采用预应力框架结构的机架,预应力机架与焊接结构在相同尺寸下,增加了机架的刚度,同时制造和安装方便。中厚板矫直机的预应力立柱的框架包括以下几个部分:拉杆及螺母、上横梁、立柱、下横梁。预应力拉杆和机架立柱在预紧力作用下,分别产生拉伸和压缩变形。当矫直机工作时受矫直力的作用,拉杆和立柱的受力得到再分配,拉杆受力增加,立柱受力减少,这充分发挥各部件材料的性能,同时这部分刚度等于立柱刚度与拉杆刚度之和。这两年,新建的中厚板线矫直机尤其是强力、宽板矫直机都采用预应力立柱的框架结构。

10 矫直辊位置单独可调

有些新式矫直机采用矫直辊位置单独可调的结构型式。这种结构型式可根据矫直工艺的要求,灵活调整压下量,使每个矫直辊的压下量处于最佳状态,板材可在较少的弯曲次数下得到矫直。这种结构可使矫直辊数较少,设备重量减轻,从而节约投资。

11其他技术

随着装备和制造技术的发展,过载保护、快速换辊、自动润滑、板形仪等先进技术的采用,使中厚板矫直机的矫直精度、工作效率、设备可靠性等都得到大幅提高。

目前,国内具有先进技术的中厚板矫直机已逐步投入使用,对先进中厚板矫直机技术的理论研究逐步深入,矫直机的重要性已经被大家广泛认同。

第1章移动通信现状问题与基本解决方法 1.1移动通信1G—4G简述 现在,人们普遍认为1897年是人类移动通信的元年。这一年意大利人.马可尼在相距18海里的固定站与拖船之间完成了一项无线电通信实验,实现了在英吉利海峡行驶的船只之间保持持续的通信,从而标志着移动通信的诞生,也由此揭开了世界移动通信辉煌发展的序幕错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。。 现代意义上的移动通信系统起源于20世纪20年代,距今已有90余年的历史。本文主要简述移动通信技术从1G到4G的发展。移动通信大发展的原因,除了用户需求的迅猛增加这一主要推动力外,还有技术进展所提供的条件,如微电子技术的发展、移动通信小区制的形成、大规模集成电路的发展、计算机技术的发展、通信网络技术的发展、通信调制编码技术的发展等。1.1.1第一代移动通信系统(1G) 20世纪70年代中期至80年代中期是第一代蜂窝网络移动通信系统发展阶段。第一代蜂窝网络移动通信系统(1G)是基于模拟传输的,其特点是业务量小、质量差、交全性差、没有加密和速度低。1G主要基于蜂窝结构组网,直接使用模拟语音调制技术,传输速率约s错误!未找到引用源。。 1978年底,美国贝尔实验室成功研制了先进移动电话系统(Advanced Mobile Phone System, AMPS),建成了蜂窝状移动通信网,这是第一种真正意义上的具有随时随地通信的大容量的蜂窝状移动通信系统。蜂窝状移动通信系统是基于带宽或干扰受限,它通过小区分裂,有效地控制干扰,在相隔一定距离的基站,重复使用相同的频率,从而实现频率复用,大大提高了频谱的利用率,有效地提高了系统的容量错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。。

信息技术发展史: 第一次信息技术革命是语言的使用。发生在距今约35 000年~50 000年前。 语言的使用——从猿进化到人的重要标志 类人猿是一咱类似于人类的猿类,经过千百万年的劳动过程,演变、进化、发展成为现代人,与此同时语言也随着劳动产生。祖国各地存在着许多语言。如:海南话与闽南话有类似,在北宋时期,福建一部人移民到海南,经过几十代人后,福建话逐渐演变成不语言体系,闽南话、海南话、客家话等。 第二次信息技术革命是文字的创造。大约在公元前3500年出现了文字 文字的创造——这是信息第一次打破时间、空间的限制 陶器上的符号:原始社会母系氏族繁荣时期(河姆渡和半坡原始居民) 甲骨文:记载商朝的社会生产状况和阶级关系,文字可考的历史从商朝开始 金文(也叫铜器铭文):商周一些青铜器,常铸刻在钟或鼎上,又叫“钟鼎文” 第三次信息技术的革命是印刷的发明。大约在公元1040年,我国开始使用活字印刷技术(欧洲人1451年开始使用印刷技术)。 印刷术的发明 汉朝以前使用竹木简或帛做书材料,直到东汉(公元105年)蔡伦改进造纸术,这种纸叫“蔡候纸”。从后唐到后周,封建政府雕版刊印了儒家经书,这是我国官府大规模印书的开始,印刷中心:成都、开封、临安、福建阳。 北宋平民毕发明活字印刷,比欧洲早400年 第四次信息革命是电报、电话、广播和电视的发明和普及应用。 世纪中叶以后,随着电报、电话的发明,电磁波的发现,人类通信领域产生了根本性的变革,实现了金属导线上的电脉冲来传递信息以及通过电磁波来进行无线通信。 1837年美国人莫尔斯研制了世界上第一台有线电报机。电报机利用电磁感应原理(有电流通过,电磁体有磁性,无电流通过,电磁体无磁性),使电磁体上连着的笔发生转动,从而在纸带上画出点、线符号。这些符号的适当组合(称为莫尔斯电码),可以表示全部字母,于是文字就可以经电线传送出去了。1844年5月24日,他在国会大厦联邦最高法院议会厅作了“用导线传递消息”的公开表演,接通电报机,用一连串点、划构成的“莫尔斯”码发出了人类历史上第一份电报:“上帝创造了何等的奇迹!”实现了长途电报通信,该份电报从美国国会大厦传送到了40英里外的巴尔的摩城。 1864年英国著名物理学家麦克斯韦发表了一篇论文(《电与磁》),预言了电磁波的存在,说明了电磁波与光具有相同的性质,都是以光速传播的。 1875年,苏格兰青年亚历山大.贝尔发明了世界上第一台电话机,1878年在相距300千米的波世顿和纽约之间进行了首次长途电话实验获得成功。 电磁波的发现产生了巨大影响,实现了信息的无线电传播,其他的无线电技术也如雨后春笋般的涌现:1920年美国无线电专家康拉德在匹兹堡建立了世界上第一家商业无线电广播电台,从此广播事业在世界各地蓬勃发展,收音机成为人们了解时事新闻的方便途径。1933年,法国人克拉维尔建立了英法之间的第一条商用微波无线电线路,推动了无线电技术的进一步发展。 1876年3月10日,美国人贝尔用自制的电话同他的助手通了话。 1895年俄国人波波夫和意大利人马可尼分别成功地进行了无线电通信实验。 1894年电影问世。1925年英国首次播映电视。 静电复印机、磁性录音机、雷达、激光器都是信息技术史上的重要发明。 第五次信息技术革命是始于20世纪60年代,其标志是电子计算机的普及应用及计算机与现代通信技术的有机结合。 随着电子技术的高速发展,军制、科研、迫切需要解决的计算工具也大大得到改进,1946年由美国宾夕法尼亚大学研制的第一台电子计算机诞生了。 1946~1958年第一代电子计算机 1958~1964年第二代晶体管电子计算机 1964~1970年第三代集成电路计算机 1971~20世纪80年代第四代大规模集成电路计算机 至今正丰研究第五代智能化计算机

近代以来世界的科学发展历程 考点提示 近代科学技术 (1)经典力学、相对论、量子论 (2)进化论 (3)蒸汽机的发明和电气技术的应用 知识清单 知识梳理 一、物理学的重大进展 (一)近代自然科学产生的背景 经济基础——资本主义经济发展,生产经验的积累。 思想准备——文艺复兴、宗教改革、启蒙运动解放了思想。 个人因素——科学家具有科学精神。 (二)经典力学 1、伽利略——意大利文艺复兴后期伟大的天文学家、物理学家。 (1)主张:为了解自然界,必须进行系统地观察和实验。 (2)通过实验证实,外力并不是维持运动状态的原因,只是改变运动状态的原因。 (3)通过实验,发现了自由落体定律等物理学定律,大大改变了古希腊哲学家亚里士多德以来有关运动的观念。 (4)开创了以实验事实为依据并具有严密逻辑体系的近代科学,为牛顿经典力学的创立和发展奠定了基础,被誉为近代科学之父。 2、牛顿——17世纪英格兰伟大的物理学家、数学家、天文学家、自然哲学家。 (1)牛顿在其经典著作《自然哲学的数学原理》一书中,提出了物体运动三大定律和万有引力定律。把地球上的物体运动和天体运动概括到同一理论之中,形成了一个以实验为基础、以数学为表达形式的牛顿力学体系,即经典力学体系。 (2)牛顿经典力学体系对解释和预见物理现象,具有决定性意义。海王星的发现是证明牛顿力学和万有引力定律有效性的最成功的范例。 (3)数学方面,牛顿是微积分的发明者之一。另外牛顿还发现了太阳光的光谱,发明了反射式望远镜等。 (三)相对论的创立: 1、背景:19世纪,随着物理学研究的进展,经典力学无法解释研究中遇到的新问题。20 世纪初,德国物理学家爱因斯坦提出相对论。 2、内容:包括狭义相对论和广义相对论。 狭义相对论——物体运动时,质量随着物体运动速度增大而增加,同时空间和时间也会随着物体运动速度的变化而变化,即会发生尺缩效应和钟慢效应。

磁控溅射 1852年,格洛夫(grove)发现阴极溅射现象,自此以后溅射技术就开始建立起来了!磁控溅射沉积技术制取薄膜是上世纪三四十年代发展起来的,由于当时的溅射技术刚刚起步,其溅射的沉积率很低,而且溅射的压强基本上在1pa以上,因此溅射镀膜技术一度在产业话的竞争中处于劣势。1963年,美国贝尔实验室和西屋电气公司采用长度为10米的连续溅射镀膜装置。1974年,j.chapin发现了平衡磁控溅射。这些新兴发展起来的技术使得高速、低温溅射成为现实,磁控溅射更加快速地发展起来了,如今它已经成为在工业上进行广泛的沉积覆层的重要技术,磁控技术在许多应用领域包括制造硬的、抗磨损的、低摩擦的、抗腐蚀的、装潢的以及光电学薄膜等方面具有重要的影响。 磁控溅射的发展历程: 溅射沉积是在真空环境下,利用等离子体中的荷能离子轰击靶材表面,使靶材上的原子或离子被轰击出来,被轰击出的粒子沉积在基体表面生长成薄膜。 溅射沉积技术的发展历程中有几个具有重要意义的技术创新应用,现在归结如下: (1)二级溅射: 二级溅射是所有溅射沉积技术的基础,它结构简单、便于控制、工艺重复性好主要应用于沉积原理的研究,由于该方法要求工作气压高(>1pa)、基体温升高和沉积速率低等缺点限制了它在生产中的应用。 (2)传统磁控溅射(也叫平衡磁控溅射): 平衡磁控溅射技术克服了二级溅射沉积速率低的缺点,使溅射镀膜技术在工业应用上具有了与蒸发镀膜相抗衡的能力。但是平衡磁控溅射镀膜同样也有缺点,它的缺点在于其对二次电子的控制过于严密,使等离子体被限制在阴极靶附近,不利于大面积镀膜。 (3)非平衡磁控溅射: B.Window在1985年开发出了“非平衡磁控溅射技术”,它克服了平衡磁控溅射技术的缺陷,适用于大面积镀膜。并且在上世纪90年代前期,在非平衡磁控溅射的基础上发展出了闭合非平衡系统(CFUBMS),采用多个靶以及非平衡结构构成的闭合磁场可以对电子进行有效地约束,使整个真空室的等离子体密度得以提高。这样可以使磁控溅射技术更适合工业生产。 (4)脉冲磁控溅射: 由于在通过直流反应溅射来制得高密、无缺陷的绝缘膜(尤其是氧化物薄膜)时,经常存在不少的问题。其结果会严重的影响膜的结构和性能。但是通过脉冲磁控溅射可以与制得金属薄膜同样的效率来制得高质量的绝缘体薄膜。近年来,随着脉冲中频电源的研发成功,使镀膜工艺技术又上了一个新的台阶;利用中频电源,采用中频对靶或者孪生靶,进行中频磁控溅射,有效地解决了靶中毒严重的现象,特别是在溅射绝缘材料的靶时,克服了溅射过程中,阳极消失的现象。 (5)磁控溅射技术新型应用: 磁控溅射技术的新型应用是指在以上基础上,再根据应用的需要,对磁控溅射系统进行改进而衍生出的多种多样的设备和装置。这些改进主要是在系统内磁力线的分布上以及磁控溅射靶的设置和分布上。

光纤通信技术发展历程、特点及现状

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

学号:20085044013 本科学年论文 学院物理电子工程学院 专业电子科学与技术 年级2008级 姓名王震 论文题目光纤通信技术发展历程、特点及现状 指导教师张新伟职称讲师 成绩

2012年1月10日 目录 摘要 (1) Abstract (1) 绪论 (1) 1光纤通信发展历程 (1) 1.1 世界光纤通信发展史 (1) 1.2 中国光纤通信发展史 (2) 2 光纤通信技术的特点 (3) 2.1 频带极宽,通信容量大 (3) 2.2 损耗低,中继距离长 (3) 2.3 抗电磁干扰能力强 (3) 2.4 无串音干扰,保密性好 (3) 3 不断发展的光纤通信技术 (3) 3.1 SDH系统 (3) 3.2 不断增加的信道容量 (3) 3.3 光纤传输距离 (4) 3.4 向城域网发展 (4) 3.5 互联网发展需求与下一代全光网络发展趋势 (4) 4 结束语 (4) 参考文献 (4)

光纤通信技术发展历程、特点及现状 摘要:光纤通信是利用光作为信息载体、以光纤作为传输的通信方式。光纤通信是以其传输频带宽、通信容量大、中继距离长、损耗低特点,并具有抗电磁干扰能力强,保密性好的优势,光纤通信不仅可以应用在通信的主干线路中,还可以应用在电力通信控制系统中,进行工业监测、控制,而且在军事领域的用途也越来越为广泛。光纤通信技术正朝着超大容量、超长距离传输和交换、全光网络方向发展。 关键词:光纤通信;发展历程;特点;发展现状 绪论 光纤通信技术已成为现代通信的主要通信方式,在现代信息网中起着非常重要的作用,随着信息技术的发展,大容量光纤通信网络的建设,光电子技术将起到越来越重要的作用。光电子技术将继微电子技术之后再次推动人类科学技术的革命。有专家预测,21世纪将是“光子世纪”,十年内,光子产业可能会全面取代传统电子工业,成为本世纪最大的产业。光纤通信又进入了一个蓬勃发展的新时期,而这一次发展将涉及信息产业的各个领域,其范围更广,技术更新,难度更大,动力更强,无疑将对21世纪信息产业的发展和社会进步产生巨大影响。 1 光纤通信发展历程 1.1 世界光纤通信发展史 光纤的发明,引起了通信技术的一场革命,是构成21世纪即将到来的信息社会的一大要素。 1966年出生在中国上海的英籍华人高锟,发表论文《光频介质纤维表面波导》,提出用石英玻璃纤维(光纤)传送光信号来进行通信,可实现长距离、大容量通信。于1970年损失为20db/km的光纤研制出来了。据说康宁公司花费3000万美元,得到30米光纤样品,认为非常值得。这一突破,引起整个通信界的震动,世界发达国家开始投入巨大力量研究光纤通信。1976年,美国贝尔实验室在亚特

中国科技发展历程 古代中国——科学技术成就辉煌 中华民族的科技活动有着悠久的历史,曾经为人类发展作出过巨大的贡献,并且在16世纪中期以前一直处于世界科技舞台的中心。早在距今3300多年以前的甲骨文中就有有关日食的记载。距今2500年以前的战国时期问世的《考工记》准确地记载了六种不同成份的铜锡合金及其不同用途。公元1世纪初期的西汉时期,中国人发明了造纸术,公元105年左右中国科学家蔡伦又改进和提高了造纸技术,从而使造纸技术在中国迅速推广开来。公元3世纪左右,中国人发明了瓷器,这一技术在11世纪传到波斯,由那里经阿拉伯于1470年左右传到意大利以及整个欧洲。到唐朝,中国科学家发明了火药,并在公元9世纪首次将其用于战争之中。在11世纪中期的宋朝,中国科学家发明的指南针和活字印刷技术得到了广泛的应用。15世纪中期,中国医学家时珍所著的《本草纲目》成为中国古代医学发展的集大成者。到此时为止,中国古代科学的发展达到了顶峰时期,四大发明已经先后登上了历史舞台。著名英国科学家约瑟博士认为,中国“在3世纪到13世纪之间保持一个西方所望尘莫及的科学知识水平”,现代西方世界所应用的许多发明都来自中国,中国是一个发明的国度。 由于从明代14世纪60年代末始以来,中国对外长期实行“闭关锁国”政策,影响了近代科学技术在中国的传播和发展,并使之处于相对停滞状态。 与此同时,欧洲成为现代科学的发源地,生产力突飞猛进,科学技

术获得迅速进展。中国逐渐拉大了与世界先进国家的距离。 近现代中国——科技发展历经曲折 在近代历史上,积贫积弱的中国不仅在科技发展上乏善可,而且自1840年鸦片战争以后还逐步沦为半殖民地半封建的国家。一个有着光辉灿烂历史的文明古国就这样退出了世界科技舞台。 19世纪中叶,一批向西方寻求救国真理的中国先行者,倡导科学救国、教育救国,主学习西方的先进科学技术。 于是中国开始有了出国求学者。1847年,来自香山南屏镇的容闳来到美国,3年后,他考入耶鲁大学。1854年,他又以优异的成绩从这所大学毕业,成为历史上毕业于美国大学的第一位中国人。1872年至1875年,清朝政府先后派出四批共120名青少年到美国留学。1905年,中国废除了科举制度,清政府举行了第一次归国留学生考试。这些归国人员为引进西方的先进科学技术发挥了一定的作用。 1911年10月10日,在武昌爆发了辛亥革命。在革命先行者领导下,终于推翻了延续两千多年的封建专制帝制,中国走向。 是近代中国主科学救国的先驱。但是,20世纪前叶的中国,动荡不安,科学技术事业发展的物质条件极差,所以发展依然很缓慢。 第一次世界大战结束后,为反对“巴黎和会”上帝国主义列强强加给中国的不平等条约,1919年5月4日,中国爆发了伟大的爱国救亡运动,即“五四运动”。“五四运动”提倡与科学,为中国近代科学的诞生扫清了道路。当时的留美学生元任、任鸿隽、铨、胡适等在美国发起组织了中国科

参考文献 1 孙本荣,王有铭,陈瑛.中厚钢板生产[M].北京:冶金工业出版社,1993.1:4 2 于世果,李宏图.国外厚板轧机及轧制技术的发展[J]. 钢铁技术,2000.(5):11 3 陈瑛.中厚板矫直技术的发展[J].宽厚板,2002(6):1 4 邹家祥.冶金机械[M].北京:冶金工业出版社,2000.2: 366 [1]张晓刚,王国栋. 中国中厚板轧制技术与装备[M].北京:冶金工业出版社,2009. [2]帅奇,李彬.我国中厚板的设备及生产[J].中国冶金,2001,50(1):27-28. [3]王国栋,刘相华.我国中厚板生产技术进步20年[J].轧钢,2004,21(6):5-9. [4]崔风平,孙玮,刘彦春.中厚板生产与质量控制[M].北京:冶金工业出版社,2008. [5]我国中厚板产能产线格局现状简析[R/OL]. (2011-08-24) [ 2] 袁国.中厚板矫直技术发展的现状与展望[ J] .太原重型机械学院学报,2002( 4) :40-43. [ 3] 杨固川.中厚板变辊距矫直机的结构与国内外使用概况[ J] .冶金设备,2002( 6) :32-34. 1 王宇,胡高举.宽厚板热矫直机技术研究. 重型机械科技.2007,2:4 2 王效岗,黄庆学..新式中厚板矫直机的技术特点. 山西冶金.2006,102(2):27 3 袁国,黄庆学,董辉,孟晓伟.中厚板矫直技术发展的现状与展望. 太原重型机械学院学报.2006,23:42~43 4 薛军安,刘相华,胡贤磊等.厚板矫直技术发展现状. 重型机械.2008,2:2~3 5 秦柏岩.十一辊中厚板热矫直机的力能分析. 一重技术.2006,112(4) 6 栗林. 辊式矫直机的发展趋势及其结构特点. 工艺与装备.2006,172 (3) 7 何艳华,刘安,王志刚. 辊式矫直机的两种矫直力计算模型对比研究. 冶金设备.2006,158(4) 8 董志奎,赵华国. 全液压十一辊矫直机设备简介. 一重技术.2008,24(4) 9 陈瑛.厚板矫直技术的发展.宽厚板.2002,8(6) 10 朱红一. 十一辊矫直机设备系统改进. 冶金设备.2008,169(3) 11 管朝晖,杨斌. 十一辊矫直机机架改造方案研究.机械设计与制造. 2010,5 12 杨晓君,王效岗,王树环.全液压十一辊矫直机矫直力的计算.国重型装备.2010,4 13 陈力,王霞,刘火成. 新钢中板厂十一辊矫直机改造. 山东冶金. 2004,16 14 杨固川.厚板变辊距矫直机的结构与国内外使用概况.冶金设备. 2002,6 15 许石民,孙登月.板带材生产工艺及设备.北京:冶金工业出版社,2008 16 邹家祥.轧钢机械.第3版.北京:冶金工业出版社,2007

第46卷第2期2009年3月 真空VACUUM Vol.46,No.2Mar.2009 收稿日期:2008-09-03 作者简介:余东海(1978-),男,广东省广州市人,博士生 联系人:王成勇,教授。 *基金项目:国家自然科学基金(50775045);东莞市科技计划项目(20071109)。 磁控溅射镀膜技术的发展 余东海,王成勇,成晓玲,宋月贤 (广东工业大学机电学院,广东 广州 510006) 摘 要:磁控溅射由于其显著的优点应用日趋广泛,成为工业镀膜生产中最主要的技术之一,相应的溅 射技术与也取得了进一步的发展。 非平衡磁控溅射改善了沉积室内等离子体的分布,提高了膜层质量;中频和脉冲磁控溅射可有效避免反应溅射时的迟滞现象,消除靶中毒和打弧问题,提高制备化合物薄膜的稳定性和沉积速率;改进的磁控溅射靶的设计可获得较高的靶材利用率;高速溅射和自溅射为溅射镀膜技术开辟了新的应用领域。 关键词:镀膜技术;磁控溅射;磁控溅射靶中图分类号:TB43 文献标识码:A 文章编号:1002-0322(2009)02-0019-07 Recent development of magnetron sputtering processes YU Dong-hai,WANG Cheng-yong,CHENG Xiao-ling,SONG Yue-xian (Guangdong Universily of Technology,Guangzhou 510006,China ) Abstract:Magnetron sputtering processes have been widely appleed to thin film deposition nowadays in various industrial fields due to its outstanding advantages,and the technology itself is progressing further.The unbalanced magnetron sputtering process can improve the plasma distribution in deposition chamber to make film quality better.The medium -frequency and pulsed magnetron sputtering proceses can efficiently avoid the hysteresis during reactive sputtering to eliminate target poisoning and arcing,thus improving the stability and depositing rate in preparing thin compound films.Higher utilization of target can be obtained by improved target design,and the high -speed sputtering and self -sputtering provide a new field of applications in magnetron sputtering coating processes. Key words:coating technology;magnetron sputtering;magnetron sputtering target 溅射镀膜的原理[1]是稀薄气体在异常辉光 放电产生的等离子体在电场的作用下,对阴极靶材表面进行轰击,把靶材表面的分子、原子、离子及电子等溅射出来,被溅射出来的粒子带有一定的动能,沿一定的方向射向基体表面,在基体表面形成镀层。 溅射镀膜最初出现的是简单的直流二极溅射,它的优点是装置简单,但是直流二极溅射沉积速率低;为了保持自持放电,不能在低气压(<0.1Pa )下进行;不能溅射绝缘材料等缺点限制了其应用。在直流二极溅射装置中增加一个热阴极和辅助阳极,就构成直流三极溅射。增加的热阴极和辅助阳极产生的热电子增强了溅射气体原子的电离,这样使溅射即使在低气压下 也能进行;另外,还可降低溅射电压,使溅射在低 气压,低电压状态下进行;同时放电电流也增大,并可独立控制,不受电压影响。在热阴极的前面增加一个电极(栅网状),构成四极溅射装置,可使放电趋于稳定。但是这些装置难以获得浓度较高的等离子体区,沉积速度较低,因而未获得广泛的工业应用。 磁控溅射是由二极溅射基础上发展而来,在靶材表面建立与电场正交磁场,解决了二极溅射沉积速率低,等离子体离化率低等问题,成为目前镀膜工业主要方法之一。磁控溅射与其它镀膜技术相比具有如下特点:可制备成靶的材料广,几乎所有金属,合金和陶瓷材料都可以制成靶材;在适当条件下多元靶材共溅射方式,可沉积

现代通信技术的历史 所谓通信,最简单的理解,也是最基本的理解,就是人与人沟通的方法。无论是现在的电话,还是网络,解决的最基本的问题,实际还是人与人的沟通。现代通信技术,就是随着科技的不断发展,如何采用最新的技术来不断优化通信的各种方式,让人与人的沟通变得更为便捷,有效。这是一门系统的学科,目前炙手可热的3G就是其中的重要课题。 通信技术和通信产业20世纪80年代以来发展最快的领域之一。不论是在国际还是在国内都是如此。这是人类进入信息社会的重要标志之一。 通信就是互通信息。从这个意义上来说,通信在远古的时代就已存在。人之间的对话是通信,用手势表达情绪也可算是通信。以后用烽火传递战事情况是通信,快马与驿站传送文件当然也可是通信。现代的通信一般是指电信,国际上称为远程通信。 纵观同新的发展分为以下三个阶段:第一阶段是语言和文字通信阶段。在这一阶段,通信方式简单,内容单一。第二阶段是电通信阶段。1937年,莫尔斯发明电报机,并设计莫尔斯电报码。1876年,贝尔发明电话机。这样,利用电磁波不仅可以传输文字,还可以传输语音,由此大大加快了通信的发展进程。1895年,马可尼发明无线电设备,从而开创了无线电通信发展的道路。第三阶段是电子信息通信阶段。从总体上看,通信技术实际上就是通信系统和通信网的技术。通信系统是指点对点通所需的全部设施,而通信网是由许多通信系统组成的多点之间能相互通信的全部设施。 而现代的主要通信技术有数字通信技术,程控交换技术,信息传输技术,通信网络技术,数据通信与数据网,ISDN与ATM技术,宽带IP技术,接入网与接入技术。 数字通信即传输数字信号的通信,,是通过信源发出的模拟信号经过数字终端的心愿编码成为数字信号,终端发出的数字信号,经过信道编码变成适合与信道传输的数字信号,然后由调制解调器把信号调制到系统所使用的数字信道上,在传输到对段,经过相反的变换最终传送到信宿。数字通信以其抗干扰能力强,便于存储,处理和交换等特点,已经成为现代通信网中的最主要的通信技术基础,广泛应用于现代通信网的各种通信系统。 程控交换技术即是指人们用专门的电子计算机根据需要把预先编好的程序存入计算机后完成通信中的各种交换。程控交换最初是由电话交换技术发展而来,由当初电话交换的人工转接,自动转接和电子转接发展到现在的程控转接技术,到后来,由于通信业务范围的不断扩大,交换的技术已经不仅仅用于电话交换,还能实现传真,数据,图像通信等交换。程控数字交换机处理速度快,体积小,容量大,灵活性强,服务功能多,便于改变交换机功能,便于建设智能网,向用户提供更多,更方便的电话服务。随着电信业务从以话音为主向以数据为主转移,交换技术也相应地从传统的电路交换技术逐步转向给予分株的数据交换和宽带交换,以及适应下一代网络基于IP的业务综合特点的软交换方向发展。 信息传输技术主要包括光纤通信,数字微波通信,卫星通信,移动通信以及图像通信。 光纤是以光波为载频,以光导纤维为传输介质的一种通信方式,其主要特点是频带宽,比常用微波频率高104~105倍;损耗低,中继距离长;具有抗电磁干扰能力;线经细,重量轻;还有耐腐蚀,不怕高温等优点。 数字微波中继通信是指利用波长为1m~1mm范围内的电磁波通过中继站传输信号的一种通信方式。其主要特点为信号可以"再生";便于数字程控交换机的连接;便于采用大规模集成电路;保密性好;数字微波系统占用频带较宽等的优点,因此,虽然数字微波通信只有二十多年的历史,却与光纤通信,卫星通信一起被国际公认为最有发展前途的三大传输手段。 卫星通信简单而言就是地球上的无线电通信展之间利用人在地球卫星作中继站而进行的通信。其主要特点是:通信距离远,而投资费用和通信距离无关;工作频带宽,通信容量大,适用于多种业务的传输;通信线路稳定可靠;通信质量高等优点。

信息技术与课程整合十年发展历程概览

信息技术与课程整合十年发展历程概览 从2000年至今,我国基础教育信息化取得了一系列成就与长足发展,具体表现在“校校通”工程、农村中小学现代远程教育工程、“班班通”工程、国家贫困地区义务教育工程等大规模项目和工程的实施;硬件设施建设日渐完备、软件资源建设日益丰富、信息技术与课程整合认识备受重视等信息技术与课程整合环境的建设与完善;教师教育技术培训、教师技能大赛、信息技术与课程整合优质课大赛、现代教育发展论坛等促进信息技术与课程整合内涵发展及理论提升 的相关活动举办;教师应用信息技术的意识提高、教师应用信息技术能力加强、学生信息素养提升等效果日益明显。 ●发展历程 概览十年来的发展,我们将信息技术与课程整合的发展分为四个阶段。 1.多媒体的到来 我国在上世纪90年代就开始了信息技术与课程整合的研究,到2000年也积累了很多经验。但是这段时间的发展也存在明显的不足和问题,没有形成良好的信息技术与课程整合氛围,一些学校和地区仅仅停留在视听教学的硬件本位时代;缺乏信息技术与课程整合的理论及方法指导,教师应用信

学生而言,多媒体教学中应用了图片、动画、影音、视频等素材,更能激发他们的学习兴趣,增加了学习的趣味性,也使得呆板的内容变得丰富多彩而容易理解和领会。 2.网络资源库的建设 多媒体的到来阶段对于那些从未接触过信息技术的教师而言,是很大的进步,但是在应用过程中教师们也逐渐发现:他们能够获得的资源多是针对某一知识或者具体章节的演示课件或素材,往往无法根据需要对其内容进行修改。他们渴望能够根据个人能力及学生特征选择适合的资源,然而当时的资源建设极大地滞后于教学需求,虽然已经涌现了很多致力于资源建设的公司和企业,但是由于缺少教学理念指导,并非所有资源都是有价值的,甚至很难在其中查找真正需要的资源。 这种情况随着“校校通”工程的深入而日益凸显,阻碍了信息技术与课程整合的有效开展,因此,资源建设和资源库建设受到了教育信息化界越来越多的关注和重视,取得了快速的发展。初期,大多数人都在关注网络资源库快速建设,同时,一些专家学者以发展的眼光关注网络资源库的内涵发展,对其定位、分类、标准、功能等层面进行了深入思考。我国的网络资源库建设也逐渐关注资源的规范和标准。因此,可以将资源建设的发展历程归纳为资源建设和资源平台建设两个

第46卷第2期2009年3月 真 空 VACUUM Vol.46,No.2Mar.2009 收稿日期:2008-09-03 作者简介:余东海(1978-),男,广东省广州市人,博士生 联系人:王成勇,教授。 *基金项目:国家自然科学基金(50775045);东莞市科技计划项目(20071109)。 磁控溅射镀膜技术的发展 余东海,王成勇,成晓玲,宋月贤 (广东工业大学机电学院,广东 广州 510006) 摘 要:磁控溅射由于其显著的优点应用日趋广泛,成为工业镀膜生产中最主要的技术之一,相应的溅 射技术与也取得了进一步的发展。 非平衡磁控溅射改善了沉积室内等离子体的分布,提高了膜层质量;中频和脉冲磁控溅射可有效避免反应溅射时的迟滞现象,消除靶中毒和打弧问题,提高制备化合物薄膜的稳定性和沉积速率;改进的磁控溅射靶的设计可获得较高的靶材利用率;高速溅射和自溅射为溅射镀膜技术开辟了新的应用领域。 关键词:镀膜技术;磁控溅射;磁控溅射靶中图分类号:TB43 文献标识码:A 文章编号:1002-0322(2009)02-0019-07 Recent development of magnetron sputtering processes YU Dong-hai,WANG Cheng-yong,CHENG Xiao-ling,SONG Yue-xian (Guangdong Universily of Technology,Guangzhou 510006,China ) Abstract:Magnetron sputtering processes have been widely appleed to thin film deposition nowadays in various industrial fields due to its outstanding advantages,and the technology itself is progressing further.The unbalanced magnetron sputtering process can improve the plasma distribution in deposition chamber to make film quality better.The medium -frequency and pulsed magnetron sputtering proceses can efficiently avoid the hysteresis during reactive sputtering to eliminate target poisoning and arcing,thus improving the stability and depositing rate in preparing thin compound films.Higher utilization of target can be obtained by improved target design,and the high -speed sputtering and self -sputtering provide a new field of applications in magnetron sputtering coating processes. Key words:coating technology;magnetron sputtering;magnetron sputtering target 溅射镀膜的原理[1]是稀薄气体在异常辉光 放电产生的等离子体在电场的作用下,对阴极靶材表面进行轰击,把靶材表面的分子、原子、离子及电子等溅射出来,被溅射出来的粒子带有一定的动能,沿一定的方向射向基体表面,在基体表面形成镀层。 溅射镀膜最初出现的是简单的直流二极溅射,它的优点是装置简单,但是直流二极溅射沉积速率低;为了保持自持放电,不能在低气压(<0.1Pa )下进行;不能溅射绝缘材料等缺点限制了其应用。在直流二极溅射装置中增加一个热阴极和辅助阳极,就构成直流三极溅射。增加的热阴极和辅助阳极产生的热电子增强了溅射气体原子的电离,这样使溅射即使在低气压下 也能进行;另外,还可降低溅射电压,使溅射在低 气压,低电压状态下进行;同时放电电流也增大,并可独立控制,不受电压影响。在热阴极的前面增加一个电极(栅网状),构成四极溅射装置,可使放电趋于稳定。但是这些装置难以获得浓度较高的等离子体区,沉积速度较低,因而未获得广泛的工业应用。 磁控溅射是由二极溅射基础上发展而来,在靶材表面建立与电场正交磁场,解决了二极溅射沉积速率低,等离子体离化率低等问题,成为目前镀膜工业主要方法之一。磁控溅射与其它镀膜技术相比具有如下特点:可制备成靶的材料广,几乎所有金属,合金和陶瓷材料都可以制成靶材;在适当条件下多元靶材共溅射方式,可沉积 DOI:10.13385/https://www.doczj.com/doc/d016791243.html,ki.vacuum.2009.02.026

中厚板矫直机控制系统的开发与研究 文章概括介绍了包钢薄板厂宽厚板矫直机控制系统的开发和应用,是对原有矫直机控制系统功能的完善和发展。系统采用了GE公司的VME控制技术,通过64位总线结构和多CPU并行处理数据方式,可以很好地实现控制功能和完成控制任务。主要介绍了矫直机的控制结构和控制特性,并对其中的辊缝控制进行重点详述。 标签:矫直机;辊缝控制;PID 1 概述 1.1 设备概况 包钢薄板厂宽厚板生产线采用德国西马克公司设计的九辊矫直机,上面四辊可以进行垂直方向调整,下面五辊中只有入出口辊可以垂直调整。矫直机(如图1)主要由4个HGC液压缸、8个弯辊液压缸、2个可调节的入出口液压缸进行辊缝控制,使钢板在矫直机中,经过交错排列矫直辊的反复弯曲,使钢板不均匀度逐渐减小,进而矫直。 1.2 工艺描述 矫直机是布置在加速冷却系统之后,主要用于消除轧制后和加速冷却后钢板的不平直度(如:翘头、翘尾、边浪、中浪等)。通常矫直机工作在自动模式,在自动模式下,系统会自动接收轧机二级下发的钢板PDI数据,请求模型计算,模型根据钢板的厚度、温度、钢种等数据,计算出辊缝的位置、钢板的最大矫直力、传带速度、矫直速度等参数下发给一级控制系统。控制系统按照这些参数对钢板进行矫直。矫直后的钢板由操作工来确认是否达到要求,如果没有符合标准,操作工可以选择反矫模式,再次请求模型计算,对钢板进行第二次矫直。如果操作工认为钢板已经符合标准,可以选择传输模式,将钢板送到冷床。 2 系统配置 包钢宽厚板生产线矫直机由于矫直辊压下量以及弯辊和入出口辊的调整要求很精确,运算和扫描周期也很高,所以系统采用了GE公司的VME控制技术,通过64位总线结构和多CPU并行处理数据方式来处理模拟量输入输出、SSI输入信号,并利用西门子ET200站处理现场数字量信号的PLC控制系统;通过以太网将PDA过程控制采集系统、二级模型计算机、工程师站进行连接;通过DP/DP网与其它PLC控制系统进行连接。结构如图2所示。 3 矫直机控制功能 VME控制器共有14个插槽,可以共用多个CPU,此矫直机共使用了4个

磁控溅射制膜技术的原理及应用和发展 郭聪 (黄石理工学院机电工程学院黄石 435000) 摘要:磁控溅射技术已经成为沉积耐磨、耐蚀、装饰、光学及其他各种功能薄膜的重要手段。探讨了磁控溅射技术在非平衡磁场溅射、脉冲磁控溅射等方面的进步,说明利用新型的磁控溅射技术能够实现薄膜的高速沉积、高纯薄膜制备、提高反应溅射沉积薄膜的质量等,并进一步取代电镀等传统表面处理技术。阐述磁控溅射技术在电子、光学、表面功能薄膜、薄膜发光材料等许多方面的应用。 关键词:非平衡磁控溅射脉冲磁控溅射薄膜制备工艺应用 中图分类号:O484.1 0 前言 薄膜是指存在于衬底上的一层厚度一般为零点几个纳米到数十微米的薄层材料。薄膜材料种类很多,根据不同使用目的可以是金属、半导体硅、锗、绝缘体玻璃、陶瓷等。从导电性考虑,可以是金属、半导体、绝缘体或超导体;从结构考虑,可以是单晶、多晶、非晶或超晶格材料;从化学组成来考虑,可以是单质、化合物或无机材料、有机材料等。制备薄膜的方法有很多,归纳起来有如下几种:1)气相方法制模,包括化学气相淀积(CVD),如热、光或等离子体CVD和物理气相淀积(PVD),如真空蒸发、溅射镀膜、离子镀膜、分子束外延、离子注入成膜等; 2)液相方法制膜,包括化学镀、电镀、浸喷涂等; 3)其他方法制膜,包括喷涂、涂覆、压延、印刷、挤出等。[1] 而在溅射镀膜的发展过程中,新型的磁控溅射技术能够实现薄膜的高速沉积、高纯薄膜制备、提高反应溅射沉积薄膜的质量等。辉光等离子体溅射的基本过程是负极的靶材在位于其上的辉光等离子体中的载能离子作用下,靶材原子从靶材溅射出来,然后在衬底上凝聚形成薄膜;在此过程中靶材表面同时发射二次电子,这些电子在保持等离子体稳定存在方面具有关键作用。溅射技术的出现和应用已经经历了许多阶段,最初,只是简单的二极、三极放电溅射沉积;经过30多年的发展,磁控溅射技术已经发展成为制备超硬、耐磨、低摩擦系数、耐蚀、装饰以及光学、电学等功能性薄膜的一种不可替代的方法,脉冲磁控溅射技术是该领域的另一项重大进展。利用直流反应溅射沉积致密、无缺陷绝缘薄膜尤其是陶瓷薄膜几乎难以实现,原因在于沉积速度低、靶材容易出现电弧放电并导致结构、组成及性能发生改变。利用脉冲磁控溅射技术可以克服这些缺点,脉冲频率为中频10~200kHz,可以有效防止靶材电弧放电及稳定反应溅射沉积工艺,实现高速沉积高质量反应薄膜。 1 基本原理 磁控溅射(Magnetlon Sputtering)是70年代迅速发展起来的一种“高速低温溅射技术”。磁控溅射镀膜采用在靶材表面设置一个平行于靶表面的横向磁场,磁场由置于靶内的磁体产生。在真空室中,基材端接阳极极,靶材端接阴极,阴极靶的下面即放置着一个强力磁铁。溅射时持续通入氩气,使之作为气体放电的载体(溅射气体),同时通入氧气,作为与被溅射出来的锌原子发生反应的反应气体。在真空室内,电子e在电场E的作用下,在加速飞向基板过程中与氩原子发生碰撞,使其电离出Ar+和一个新的电子(二次电子)e。Ar+计在电场作用下加速飞向阴极靶,以高能量轰击Zn靶表面使其发生溅射,溅射出来的锌原子吸收Ar离子的动能而脱离原晶格束缚,飞往基材方向,途中与O 2 发生反应并释放部分能量,最后反应产物继续飞行最终沉积在基材表面。我们需要通过不断的实验调整工艺参数,从而 使得溅射出来的历原子能与O 2 充分反应,制得纯度较高的薄膜。另一方面,二次电子在磁场的作用下围绕靶面作回旋运动,该电子的运动路径很长,在运动过程中不断的与氩原子发生碰撞电离出大量的氩离子轰击靶材,经过多次碰撞后电子的能量逐渐降低,摆脱磁力线的束缚,远离靶材,最终沉积在

成都理大学 科学技术史论文题目:世界科技发展史回顾与未来科技发展展望 彭静 201206020228 核自学院 指导老师:周世祥

世界科技发展史回顾与未来科技发展展望 科学技术发展史是人类认识自然、改造自然的历史,也是人类文明史的重要组成部分。今天,当人类豪迈地飞往宇宙空间,当机器人问世,当高清晰度数字化彩电进入日常家庭生活,当克隆羊多利诞生惊动整个世界之时,大家是否会感受到,人类经历了一个多么漫长而伟大的科学技术发展历程。 一.古代科技发展概况 大约在公元前4000年以前,人类由石器时代跨入青铜器时代,并逐渐产生了语言和文字。在于自然界的长期斗争中,人类不断推动着生产工具和生产技术的进步,与此同时,人类对自然界的认识也不断丰富,科学技术的萌芽不断成长起来。 世界文明发端于中国,埃及,印度和巴比伦四大文明古国。中国古代科学技术十分辉煌,但主要在技术领域。中国的四大发明对世界文明产生巨大影响。古代中国科技文明的主要支桂有天文学、数学、医药学、农学四大学科和陶瓷、丝织、建筑三大技术,及世界闻名的造纸、印刷术、火药、指南针四大发明。四大发明:造纸、印刷术、火药、指南针。 生活在尼罗河和两河流域的古埃及和巴比伦人在天文学,数学等方面创造了杰出的成就,埃及金字塔名垂史册,印度数学为世界数学发展史大侠光辉的一页。 古希腊是科学精神的发源地,古希腊人创造了辉煌夺目的科学奇迹,在人类历史上第一次形成了独具特色的理性自然观,为近代科学的诞生奠定了基础。在人类历史上第一次形成了独具特色的的理性自然观,为近代科学的诞生奠定了基础。毕达哥拉斯,希波克拉底,以及百科全书式的学者亚里士多德都是那一时期的解除代表人物。公元前3世纪,进入希腊化时期的古希腊获得更大的发展,出现了欧几里得,阿基米德和托勒密三位杰出的科学家,使得古代科学攀上三座高峰。 公元最初的500多年中,欧洲的科学技术持续衰落,5世纪后进入黑暗的年代,并且延续了1000多年,科学一度成为宗教的婢女。但是科学精神在14世纪发出自己的呐喊,近代实验科学的始祖逻辑尔-培根像一颗新星,点亮了欧洲的天空。 在整个古代,技术发展的水平不高,科学也没有达到系统的程度,不同地域的人民之间还未建立起长期稳定的经济、文化联系, 但许多古代的科学技术成果, 如阳历和阴历, 节气、月、星期和其它时间单位的划分, 恒星天区的划分和名称,数学的基础知识和十进制记数法、印度——阿拉伯数字、轮车技术、杠杆技术、造纸术、印刷术等等,都已深深镶入了整个人类文明大厦的基础。 古代自然科学的发展还停留在描述现象,总结经验的阶段,个学科的分野并不明确,因而具有实用性,经验性和双重性,但它给近代科学的发展准备了充分的条件。 2.近现代科学技术的发展