超全的语言学材料,包括二语习得,考研的别错过

- 格式:docx

- 大小:118.68 KB

- 文档页数:50

第二语言习得研究历史及其研究视角提要:第二语言研究的历史短暂但其发展迅速,出现了多种理论和流派,它是一门独立的边缘交叉学科,涉及语言学、心理学、社会学、人类学、神经学等多种学科知识。

下面,我们就第二语言习得研究的发展历史和研究视角作一下简单的了解。

关键词:第二语言习得研究历史研究视角一、第二语言习得研究的发展历史人们对第二语言习得产生兴趣并开展研究要始于五十年代初weinreich(1953)在他的著作《语言的联系》一书中讨论了母语和第二语言两种体系的关系,并提出了“干扰”(interference)这一重要概念。

1957年,美国语言学家robret lado 提出了语言的“正迁移”(positive transfer)和“负迁移”(negative transfer)现象。

他认为对于第二语言学习者来说,学习第二语言最困难的地方就是第二语言和母语不同的地方,两种语言相同之处的迁移将对第二语言习得产生积极的影响。

不同之处的迁移,将对第二语言习得产生消极的影响。

到了六十年代末,corder 提出了“偏误分析”的理论和研究方法,对二语习得者语言错误产生的原因进行了分析。

1972年,美国语言学家larry selinker 发表了著名的“中介语”(interlanguage)一文。

中介语是第二语言学习者在学习过程中产生的一种独立的语言体系。

“中介语”理论的提出标志着第二语言习得研究作为一门独立的学科的诞生。

70年代末、80年代初,krashen(1982)提出了一套完整的第二语言习得模型,这一模型全面的解释了第二语言的习得过程,并且为外语教学提供了重要的理论指导依据,成为第二语言习得研究中影响最大,引起争议也最多的语言习得模型。

八十年代,一些学者开始以认知理论为基础探讨语言习得的过程和语言运用的过程。

有人认为语言处理过程必须运用基本的认知能力,也有观点说语言系统和认知过程分别按大脑的不同部位处理不同的信息。

考研资料语言学名词解释汇总在考研的漫漫征途中,语言学是众多考生需要攻克的重要堡垒之一。

而理解和掌握一系列关键的语言学名词,是构建扎实知识体系的基石。

以下为大家汇总了一些常见且重要的语言学名词解释,希望能为您的考研之路助力。

一、语音学(Phonetics)语音学是研究人类语言声音的学科,它关注语音的产生、传播和感知。

具体包括发音语音学(Articulatory Phonetics),研究发音器官如何产生语音;声学语音学(Acoustic Phonetics),探讨语音的声学特征;听觉语音学(Auditory Phonetics),关注人类如何感知语音。

例如,元音(Vowel)和辅音(Consonant)是语音学中的重要概念。

元音是在发音过程中气流不受阻碍发出的音,其音质较为清晰、响亮;辅音则是气流在发音器官的某一部分受到阻碍而发出的音。

二、音系学(Phonology)音系学研究的是语言中的语音系统和模式,关注语音在特定语言中的功能和组织方式。

例如,音位(Phoneme)是能够区别意义的最小语音单位。

在英语中,“pat”和“bat”中的“p”和“b”就是不同的音位,因为它们的替换会导致词义的改变。

三、形态学(Morphology)形态学主要研究词的内部结构和构词规则。

比如,词根(Root)是词的基本部分,承载着主要的词汇意义。

例如,“happy”中的“hap”就是词根。

词缀(Affix)则是加在词根上以改变词义或词性的部分,分为前缀(Prefix)和后缀(Suffix)。

像“unhappy”中的“un”就是前缀。

四、句法学(Syntax)句法学关注句子的结构和组成规则。

比如,句子成分包括主语(Subject)、谓语(Predicate)、宾语(Object)等。

主语通常是句子中表示动作的执行者或主体;谓语则是表达主语的动作或状态;宾语是动作的对象。

五、语义学(Semantics)语义学研究语言符号(词、短语、句子等)与它们所指称的对象之间的关系,即语言的意义。

二语习得综述Second Language AcquisitionWhat is SLA?Second Language Acquisition (SLA) refers both to the study of individuals and groups who are learning a language subsequent to learning their first one as young children, and to the process of learning that language. The additional language is called a second language (L2), even though it may actually be the third, fourth, or tenth to be acquired. It is also commonly called a target language (TL), which refers to any language that is the aim or goal of learning. The scope of SLA includes informal L2 learning that takes place in naturalistic contexts, formal L2 learning that takes place in classrooms, and L2 learning that involves a mixture of these settings and circumstances.*Language learners can study the language as a school subject, consciously learning and memorizing facts about the language. This results in conscious knowledge about the language that is referred to as declarative knowledge陈述性知识or explicit knowledge 隐性知识. Stephen Krashen calls this language learning.*Language learners can also gradually gain unconscious control overthe language by using it actively for functional and communicative purposes. This results in unconscious knowledge that is referred to as procedural knowledge过程性知识or implicit knowledge显性知识. Stephen Krashen calls this language acquisition.----二语习得内隐外显学习研究-问题与思考-戴炜栋语言的本质Nature of Language语言现象有生理及心理的基础,同时也是历史及文化的产物。

考研语言学知识点梳理语言学是研究语言的结构、功能和演变规律的学科。

对于考研的语言学专业考生来说,掌握语言学相关知识点是非常重要的。

本文将对考研语言学的一些重要知识点进行梳理,帮助考生更好地复习和备考。

一、语言学基础知识1. 语言学的定义和范畴语言学的定义及其研究范围,即研究语言的相关理论和方法。

2. 语言学的发展历程主要介绍语言学的发展历程,包括古代语言学、现代语言学和当代语言学的主要研究内容和特点。

3. 语言学的分支学科介绍语言学的主要分支学科,如语音学、音系学、语法学、词汇学、语义学、语用学等,并简要阐述它们的研究内容和方法。

二、语言的基本要素1. 语音介绍语音的基本要素,如音位、音节、音素等,并解释它们之间的关系和作用。

2. 语法介绍语法的基本概念,包括词类、短语、句子的结构和语序等,并引入句法树等概念来帮助理解语法关系。

3. 语义介绍语义的基本概念,如词义、句义、语境等,并讲解词汇的语义关系和句子的语义结构。

4. 语用介绍语用的基本概念,如语用规则、语用推理、语用失误等,并分析语用在交际中的作用和影响。

三、语言的语体和语言变异1. 语言的语体介绍语言的语体和语域的概念及其分类,包括书面语、口语、标准语、方言等,并解释它们之间的特点和区别。

2. 语言的变异介绍语言变异的原因和方式,包括地理变异、社会变异和个体变异,并分析语言变异对语言使用和交际的影响。

四、文字和写作管理1. 文字的原始形式介绍文字的起源和发展,并讨论文字与语言的关系以及不同文化背景下的文字系统。

2. 写作管理介绍写作管理的概念和方法,包括写作过程、写作流程、写作能力的培养等,并讨论写作管理对提高写作效果的影响。

五、语言和社会1. 语言和社会关系讨论语言与社会之间的相互关系,包括语言反映社会、社会影响语言等,并探讨语言在社会中的作用和功能。

2. 语言规范介绍语言规范的概念和形成原因,并讨论标准语的地位和作用。

六、语言变化和语言演化1. 语言变化的原因和方式介绍语言变化的原因和方式,包括历时变化、共时变化和内部变化,并探讨语言的持续演化和发展。

母语习得理论(Theories of Acquisition of the Maternal Language)关于儿童对母语,主要是口语中的听和说的能力之获得的理论,主要有:行为主义理论,“先天伦”和认知理论等。

行为主义理论(behaviourist theory)的基础是“强化”论或刺激--反应论,代表人物有语言学家布龙菲尔德和心理学家斯金纳等人。

这种理论认为:语言是一种人类行为,要观察语言行为就必须找出话语和产生它的环境之间的规律,找出话语和对它做出反应的话语之间的规律性,以便建立起一套完整的母语习得理论。

斯金纳在他的代表作《语言行为》一书中认为语言不是一种思维现象,而是一种行为。

儿童母语习得要经过模仿--强化--成形三个阶段。

儿童首先模仿自己周围的语言,对环境或成人的话语做出反应。

如果反应是正确的,即说出的句子符合语法规律,成人就会给予赞扬或以其他方式进行鼓励,以便强化儿童的语言,增加儿童说话的正确性。

为了得到更多的赞扬和鼓励,儿童会重复说过的话,逐步养成习惯,并把它巩固下来。

这样,儿童言语行为的形成过程是一个缓慢的过程,直到其习惯与成年人的说话方式相吻合。

行为主义理论并不能全面正确地反映出儿童母语习得的过程和心理特点。

行为主义者所理解的语言无非是声音的刺激和反应,而且把语言和思维(思想)等同起来。

布龙菲尔德的公式S(实际刺激)—r(言语反应)……s(言语刺激)R(实际反应)就表明了这一点。

行为主义语言观是在一定的历史条件下产生的,它反映了母语习得阶段的阶段性成果,反映了当时人们的认识水平。

它解释了一些母语习得的现象,特别是“语言时习惯”这一观点是不容易被否定的。

语言学习的“天性论”(innateness theory)用典型的理性主义的方法来解释儿童语言习得的问题。

代表人物是乔姆斯基和马克奈尔(D. McNeil)。

这种理论认为:儿童生下来就有一种适于学习语言的、人类独有的能力,即儿童天赋的普遍语法(universal grammar,简称UG)知识。

校园英语 / 语言文化二语习得研究热点综述山东师范大学外国语学院/张天凝【摘要】本文着重介绍国外二语习得研究的最新动态,并总结最近二语习得的发展特点,并探寻与确定研究方向。

【关键词】二语习得 研究热点一、二语习得研究热点社会派阵营于上个世纪80年代中期初步形成。

他们的理论背景比较复杂,有的受苏联维果斯基(Vygotsky)的社会文化理论(Sociocultual Theory)的影响,有的基于会话分析理论(Conversation Analysis Theory),有的信奉社会化理论(Language Socialization Theory),有的相信后结构主义(poststructralism),有的以巴赫金的对话主义(dialogism)为基础(Swain&Deters,2007)。

2007年12月,《现代语言》杂志组织了两派辩论。

Larsen-Freeman根据学者对待Firth&Wagner1997年文章的看法,将他们分为三种情况:坚决支持;部分支持;坚决反对。

进入 90 年代以来,有关普遍语法的争论从广义的可及性问题转向了中介语表征性质的具体探讨。

在中介语表征初始状态问题上出现了两种观点:以Schwartz和Sprouse(1996)为代表的完全迁移假设(the Full Transfer Hypothesis)认为,中介语表征符合自然语言的特征;而以Vainikka和代表Young-Scholten(1996)为代表的最简述假设(the Minimal Trees Hypothesis)则认为,中介语表征在某些基本方面不同于自然语言。

对学习者内部因素的研究主要围绕学习者的个体差异,如语言学能、动机、认知风格等,这类研究强调学习主体在二语习得过程中的作用。

Ellis(1994)提出了个体差异研究的理论框架,该框架由三组相互联系和相互影响的变量构成:个体差异→学习者策略→语言学习效果。

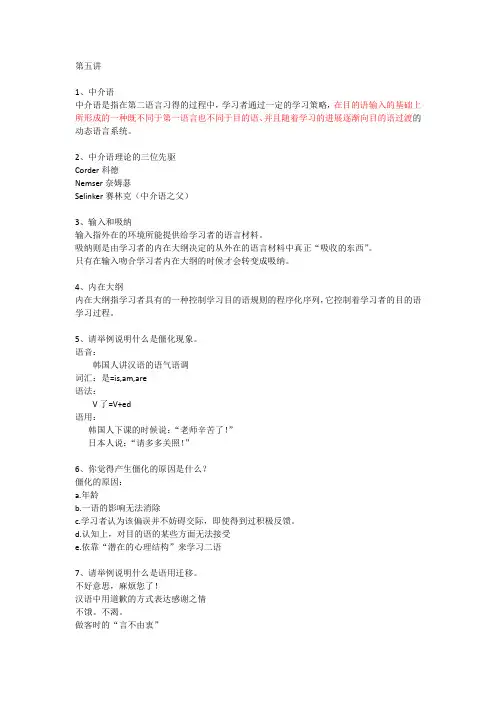

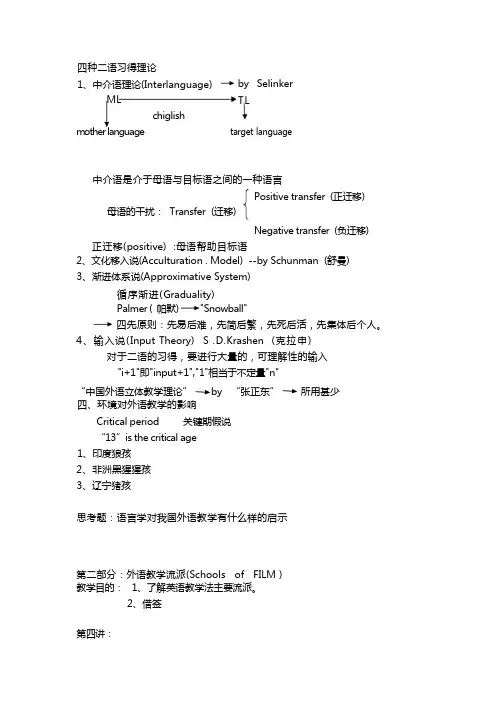

第四讲:四种二语习得理论1、中介语理论(Interlanguage)MLchiglishm other language中介语是介于母语与目标语之间的一种语言Positive transfer (正迁移)母语的干扰: Transfer (迁移)Negative transfer (负迁移)正迁移(positive) :母语帮助目标语2、文化移入说(Acculturation . Model) --by Schunman (舒曼)3、渐进体系说(Approximative System)循序渐进(Graduality)Palmer ( 帕默) "Snowball"四先原则:先易后难,先简后繁,先死后活,先集体后个人。

4、输入说(Input Theory) S .D.Krashen (克拉申)对于二语的习得,要进行大量的,可理解性的输入"i+1"即"input+1","1"相当于不定量"n"“中国外语立体教学理论”by “张正东” 所用甚少 四、环境对外语教学的影响Critical period 关键期假说“13”is the critical age1、印度狼孩2、非洲黑猩猩孩3、辽宁猪孩思考题:语言学对我国外语教学有什么样的启示第二部分:外语教学流派(Schools of FILM )教学目的: 1、了解英语教学法主要流派。

2、借签by Selinker TL target language一、 FLIM: Foreign Language Teaching Methods(一) .GTM (语法翻译法) ----Grammar Translation Methods始于 18 世纪末 19 世纪中,源于欧洲 (西欧), (18 世纪前的拉丁语)中国从 1872 年开始,同文馆标志着中国班级教学的开始。

输入假说,二语习得及外语教学输入假说,二语习得及外语教学二语习得(L2)是指任何形式的语言学习,包括学习一门新语言,受过教育的外语或未受过教育的外语。

二语习得的机制主要包括掌握语言过程中经历的各种认知过程。

其中包括对新语言模式、句式及语法范畴的理解,以及理解这些模式在形成话语时如何使用。

输入假说是关于二语习得的一种假说,它指出语言的学习必须由句子的有效输入开始,而这些句子必须满足某些语法规则,以便被学习者理解。

这个理论是由美国语言学家Noam Chomsky在其发表的研究文章《语言学研究》(1959)中提出的。

它认为,二语习得者应该具备某种形式的认知机制,能够将输入中提供的有效句子转换为有意义的学习材料,以获得语言结构和词汇。

输入假说在外语教学领域产生了重要影响,它建立了一个适当的教学框架,使得教师可以掌握具体的语言结构规则,并将它们融入课程中,以便被学习者清晰地表达出来。

此外,输入假说也被用来设计外语教材,以更好地帮助学习者理解语言,并提供更符合其学习目标的内容。

但是,输入假说并没有完全描述学习者的实际学习行为,尤其是当学习者需要解决语言的复杂性时。

因此,学习者在学习语言时必须拥有驱动学习的“输出”激励机制,用于满足语言学习过程中活跃的概念和表达。

此外,输入假说也没有充分考虑语言学习者的个性,以及在掌握语言结构中可以发挥的自身潜力。

基于上述原因,只有充分考虑解决语言的整体性,并具备足够的自主性,才能真正提高学习者的学习效果和语言水平。

此外,外语教师也应该利用各种资源,包括自然语言处理、计算机辅助教学和交互式网络技术,以便将输入假说的理论有效地应用于外语教学实践中。

因此,通过对输入假说机制研究、外语教学理论探究及二语习得机制多样性的深入分析,有助于构建有效的外语教学系统,有助于提高二语习得者的学习能力,从而为学习者开发英语思维,提高外语语言能力及其它技能。

总之,输入假说是一种有效的语言学习理论,它有助于为外语教学提供有效的教学框架,有助于学习者的学习过程,有助于他们更好地理解和表达他们想要表达的语言。

General Theories of Second Language Learning 3-25Wood, Xiangtan UniversityOutlineCharacteristics of SLATheories of L2 LearningBehaviorismInnatismConnectionism, InteractionismCharacteristics of SLATheories of L2 LearningBehaviorismMain accounts of BehaviorismLearning as habit formationHabit: the association of a particular response withparticular stimulusobservable & automaticStimulus —— Responsible —— ReinforcementLanguage learning, first and second, was most successful when the task was broken down into a number of stimulus and response links, which could be systematically practiced and mastered one at a time.Errors are undesirableInterference: old habits get in the way of learning new habits.The grammatical apparatus programmed into the mind as the first language interferes with the smooth acquisition of the other.Behaviorism‘s predication:Differences between L1 and L2 → create difficultiesSimilarities between L1 and L2 → facilitate learningErrors: evidence of non-learning, of the failure to overcome theexisting habits.There is a danger of errors becoming habits in their ownright if they were tolerated.The Corresponding Linguistic Theory of BehaviorismStructural linguistics/StructuralismAmerican StructuralismBloomfield:Suppose a boy and his GF are talking in a walk. The girl is hungry and sees some apples on the tree. She makes some sounds and the boy jumps over the fence, climbs up the tree, picks an apple, gives it to the girl and the girl eats it.(1) the practical event prior to the act of speech——the girl‘s hunger, the sight of apples, and herrelationship with the boy (Stimulus)(2) speech ——―some sounds‖ (Response/Stimulus)(3) the practical event prior to the act of speech——the boy‘s reaction to the speech (Response)Methodology adopted by Behavioristic L2 Learning TheoryContrastive Analysis Hypothesis (CAH)Strong form of CAHAll L2 errors can be predicted by identifying the differences between the target language and the learner‘s L1.Lee(1968: 180): the prime cause, or even the sole cause, of difficulty and error in foreign language learning is interference coming from the learner‘s native language.Weak form of CAHCA can be used to identify which errors are the result of interference.Implicit assumption of weak version: NOT all errors are the result of interference.Contrastive Analysis in Linguistic sense—— Comparative LinguisticsStructural linguistics emphasizes the differences among languages.Bloomfield (1933): The differences (among languages) are great enough to prevent our setting up any system of classification that would fit all languages.Description → Selection → Comparison → Prediction陆俭明(2003: 225):我们的汉语研究一直是在强调汉语特点的呼声中推进的,上个世纪80年代到90年代,对汉语特点的强调可以说达到了顶峰。

从心理语言学的角度看二语习得和外语教学关键词:心理语言学心理模式二语习得教学活动母语第二语言获得是一个复杂的心理过程,它是一种有意识或无意识地学习一种外语或第二语言的过程,第二语言习得一直是心理语言学研究的重要内容之一。

心理语言学认为,交际者要表达自己的思想,就必须要通过语言符号及其内部的编程进行一系列的转换来完成交际的目的。

在不同语言中,许多常见的事物,其名称数量不等,语音、语法、语义和语用层面的特点也比比皆是,这种语言符号与事物—形象代码之间的转换造成了二语习得者的习得困难。

另一方面母语习得同二语习得相比有很大的区别和优势,二语学习者也可以借鉴母语习得的经验来完善语言的习得方法。

一、心理语言学视角下的母语系统与二语习得我们经常可以看到,在外语学习中,多数学习者在将第二语言译为母语时的准确程度要优于将母语译为第二语言。

从另一方面也可以看出,在二语习得过程中言语理解要重于且易于言语产出。

心理语言学认为,交际者表达自己的思想,就相当于把要表达话语的内部编程转换交际者表达自己的思想,然后把要表达话语的内部编程转换为交际对方能够明白之的语言,这需要通过语言符号完成,需要交际者通过独立自主地选择语言手段来完成。

第二语言习得建立在学生已经掌握了母语系统的基础上,这是一个不可忽视的重要因素。

母语体系在二语习得之前大脑中已经存在,已建立了一整套的语言模式。

它既是学习第二语言的资源,又是干扰二语习得的根源。

在第二语言习得过程中,最基本的途径就是对语言输入的理解,“可理解的语言输入是语言习得的必要条件”[1]。

学习者通过对可理解性语言材料的处理,在最后形成第二语言的表达,这就是语言输出。

在输入和输出之间,大脑所进行的活动涉及到注意、记忆、思维、分析、迁移和语际语的形成等。

二语的结构类别必须建立在母语结构类别基础之上,如果说母语习得充分发挥或调动了人类与生俱来的语言习得机制的话,那么二语习得就很大程度上依赖于后天的输入。

Second Language Acqu isition /SLA第二语言习得(简称二语习得),通常指母语习得之后的任何其他语言学习。

人们从社会、心理、语言学等角度去研究它。

第二语言习得研究作为一个独立学科,大概形成于二十世纪60年代末70年代初,已有35年的历史。

它对学习者的第二语言特征及其发展变化、学习者学习第二外语时所具有的共同特征和个别差异进行描写,并分析影响二语习得的内部因素和外部因素。

与其他社会科学相比,二语习得研究是个新领域,大都借用母语研究、教育学研究或其他相关学科的方法。

概括地说,这一领域的研究是为了系统地探讨二语习得的本质和习得的过程,其主要目标是:描述学习者如何获得第二语言以及解释为什么学习者能够获得第二语言。

到目前为止,二语习得的研究范围远比20世纪七八十年代广,涉及语言学、心理学、心理语言学、语用学,社会语言学等众多方面。

早期的第二语言习得理论是教学法的附庸,为服务提高教学质量而存在,1967年Larry Selinke r在《语言迁移》这本专著第一次提出中介语理论,第二语言习得理论从此有了自己的研究领域而开始成为一门独立的学科。

现时的第二语言习得研究涉及三大领域,即中介语研究,学习者内部因素研究和学习者外部因素研究。

1994年美国费城Temple 大学教育学院二语英语教学教授Rod Ellis撰写巨著《第二语言习得研究》,成为该领域的经典教科书。

该书共分七个部分。

第一部分勾画了整本书的概念框架。

第二部分总结了有关学习者语言本质的主要理论,包括学习者错误,发展模式,语言变项和语用特征。

第三部分从外部因素解释第二语言的习得,主要阐述社会因素和输入/交互的作用。

第四部分从内部因素解释第二语言的习得,包括语言迁移、认知论解释和语言普遍性。

第五部分将讨论的重点从学习转移到学习者,论述了第二语言习得的个体差异和学习策略。

第六部分是关于课堂英语教学的论述,讨论了课堂交互和正规教学的有关理论。

第⼆语⾔习得研究An Introduction to Second Language Acquisition Theory and Research 研究⽅向:第⼆语⾔习得、语⾔教学理论、跨⽂化交际学、现代汉语研究第⼆语⾔习得概论系统介绍国内外第⼆语⾔习得研究领域的基本概念、发展历史、理论框架、理论模式和研究⽅法,分析当前这个领域的研究现状与发展动态共分7节§1绪论1.第⼆语⾔习得研究的内涵、作⽤及其学科性质2.第⼆语⾔习得研究的基本概念3.第⼆语⾔习得研究的主要研究领域与理论框架4.第⼆语⾔习得研究发展的特点§2第⼆语⾔习得研究的语料分析⽅法1.对⽐分析2.偏误分析3.表现分析4.话语分析§3中介语研究1.内在⼤纲和习得顺序研究2.语⾔变异性研究3.母语对中介语的影响§4第⼆语⾔习得研究的理论模式1.先天论2.环境论3.交互作⽤论§5汉语作为第⼆语⾔的习得研究1.第⼆语⾔习得理论的介绍与探讨2.汉语学习者语⾔系统的描写3.语⾔学习者研究4.学习者外部因素研究§6第⼆语⾔习得的研究⽅法参考⽂献1.《世界汉语教学》编辑部、《语⾔⽂字应⽤》编辑部、《语⾔教学与研究》编辑部主编(1994)《语⾔学习理论研究》,北京语⾔学院出版社。

2.王建勤主编(1997)《汉语作为第⼆语⾔的习得研究》,北京语⾔⽂化⼤学出版社。

3.靳洪刚(1997)《语⾔获得理论研究》,中国社会科学出版社。

4.王魁京(1998)《第⼆语⾔学习理论研究》,北京师范⼤学出版社。

5.Brown, Roger (1973) A First Language: the Early Stages, Cambridge, Mass., HarvardUniversity Press.6.Cook, V. (1991) Second Language Learning and Language Teaching, Edward Arnold.7.Evelyn Marcussen Hatch (1978) Second Language Acquisition: A Book of Readings,Newbury House Publishers. Rowley, Mass.8.Rod Ellis(1985)Understanding Second Language Acquisition,Oxford University Press.9.Rod Ellis(2000)Second Language Acquisition, Oxford University Press.10.Stephen D. Krashen (1981) Second Language Acquisition and Second LanguageLearning, Pergamon Press.⼯具书Jack C. Richards, John Platt and Heidi Platt (1998) Longman Dictionary of language Teaching and Applied Linguistics (English-Chinese Version), Foreign Language Teaching and Research Press.§1 绪论1.第⼆语⾔习得研究的内涵、作⽤及其学科性质1.1第⼆语⾔习得研究的内涵对外汉语教学理论研究的三⾓框架:教什么怎么教怎么学越来越多的⼈关注三⾓框架过去不为⼈注意的⼀⾓--怎么学(语⾔习得)。

语言学能对二语习得的影响一、本文概述本文旨在探讨语言学能对二语习得的影响。

语言学能,作为一个涵盖语言学习个体差异的广泛概念,包括语音感知、语法敏感性、记忆能力、学习动力等多个方面。

这些方面在二语习得过程中起着至关重要的作用,对学习者的学习效率、速度和最终达到的语言水平都有显著影响。

本文将首先介绍语言学能的概念和理论背景,阐述语言学能与二语习得之间的关联。

接着,我们将通过回顾相关文献和实证研究,分析语言学能的不同方面是如何影响二语习得的。

这些研究涵盖了语言学习者的语音感知能力、语法敏感性、记忆能力和学习动力等方面,以及这些方面如何共同作用于二语习得过程。

本文还将探讨如何通过培养和提升语言学能来促进二语习得。

我们将提出一些实用的建议和方法,帮助语言学习者和教育者更好地理解和应对语言学能对二语习得的影响,以期提高学习者的二语习得效率和成果。

本文将总结语言学能对二语习得的影响及其相关研究成果,并指出未来研究方向。

我们希望通过本文的探讨,为二语习得研究和实践提供有益的参考和启示。

二、语言学能概述语言学能(linguistic aptitude)这一概念,自20世纪50年代由美国心理学家卡罗尔(Carroll)提出以来,一直是二语习得研究中的重要理论工具。

语言学能指的是个体在习得和发展语言技能方面的潜在能力,包括语音编码解码能力、语法敏感性、语言记忆力和归纳推理能力等。

这些能力共同影响着个体在学习第二语言时的速度、深度和广度。

语言学能理论建立在个体差异的基础上,认为不同的个体在习得第二语言时具有不同的优势和挑战。

这种差异不仅体现在语言学习的起点水平上,更体现在语言学习的过程和结果上。

因此,研究和了解语言学能对于指导二语习得实践具有重要意义。

在语言学能的理论框架中,各项具体能力如语音编码解码能力、语法敏感性等,都对第二语言的学习产生着深远影响。

语音编码解码能力决定了个体在听、说方面的表现,语法敏感性则影响个体对语言规则的掌握和运用。

二语习得考试一、母语与目的语的区别?母语指学习者所属种族社团使用的语言,也称作本族语,通常是儿童出生以后最先接触习得的语言;目的语也称目标语,一般指学习者正在学习的语言,可以指他正在学习的母语或第一语言,也可以指他正在学习的第二语言第三语言或第四语言,它强调学习者正在学习的任何一种语言,与学习者的语言习得环境无关。

二、第一语言与第二语言的区别?第一语言通常是就语言习得的时间顺序而言的,指儿童幼年最先接触和习得的语言;第二语言是相对于学习者习得的第一语言之外的任何一种其他语言而言的,自然包括第三、第四或更多的其他语言,第二语言强调的是语言习得的先后顺序,与语言习得的环境无关。

三、学习与习得的区别?1就语言获得的方式而言,习得是指非正式的语言获得(儿童大多通过这种方式获得母语),学习是指正式的语言规则学习,即通过课堂教学的方式来获得(大多成人通过这种方式获得第二语言);2就语言获得的心理过程而言,习得通常是指在自然状态下下意识的语言获得(内隐学习),学习一般是指有意识的语言知识的获得(外显学习);3就语言获得的知识类型而言,通过习得方式获得的是隐性知识语言,通过学习方式获得的是显性语言知识。

Ellis认为二语习得包括自然的语言习得也包括课堂环境下的语言学习。

四、二语习得与外语习得的区别?定义:第二语言习得是指学习者在目的语国家学习目的语,学习者所学的目的语在目的语国家是公认的交际工具,也是学习者用来交际的工具,如学习者在英国或美国学习英语,英语在这种情况下应成为第二语言。

如果中国人或俄国人在本国学习英语,英语就作为外语来学习,因为学习者所学的语言在本国不是作为整个社团的交际工具,学习者所学的语言主要在课堂上学习。

是就语言习得环境而言的。

外语环境指学习者所学的语言在课堂之外,即在语言习得发生的环境中不作为交际语言,第二语言环境指学习者所学的语言在语言习得发生的环境中作为交际语言。

五、对比分析、偏误分析的步骤?对比分析步骤:描写、选择、比较、预测。

《简明英语语言学教程》 Chapter 1 What is language? The origins of language ①The divine source The basic hypothesis: if infants were allowed to grow up without hearing any language, then they would spontaneously begin using the original God-given language. Actually, children living without access to human speech in their early years grow up with no language at all ② The natural-sound source The bow-wow theory: the suggestion is that primitive words could have been imitations of the natural sounds which early men and women heard around them. The ―Yo-heave-ho‖ theory: the sounds produced by humans when exerting physical effort, especially when co-operating with other humans, may be the origins of speech sounds. Onomatopoeic sounds ③ The oral-gesture source It is claimed that originally a set of physical gestures was developed as a means of communication. The patterns of movement in articulation would be the same as gestural movement; hence waving tongue would develop from waving hand. ④ Gloss genetics(言语遗传学) This focuses mainly on the biological basis of the formation and development of human language. Physical adaptation: Human teeth are upright and roughly even in height. Human lips have intricate muscle interlacing, thus making them very flexible. The human mouth is small and contains a very flexible tongue. The human larynx is lowered, creating a longer cavity called the pharynx, and making it easier for the human to choke on the pieces of food, but making the sound speech possible. The human brain is lateralized. Those analytic functions (tool-using and language) are largely confined to the left hemisphere of the brain for most humans. Major functions of language: Descriptive function: the primary function, it is assumed to convey factual information. Expressive function: also called emotive or attitudinal function, supplies information about the user’s feelings, preference, prejudice and values. Social function: interpersonal function, to establish and maintain social relations between people. Elements of speech event: Addresser---emotive –express attitude towards the topic Addressee---conative—the addresser aims to influence the addressee’s course of action or ways of thinking Context---referential---the addresser conveys a message or information Message---poetic---the addresser aims to display the beauty of language Contact---phatic communion---they aim to establish or maintain good relationships Code---metalinguistic---the addresser uses language to make clear of the meaning of language itself. The properties of language Language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. a) System: combined together according to rules b) Arbitrary: no intrinsic connection between the word ―pen‖ and the thing in the world which it refers to c) Vocal: the primary medium is sound for all languages d) Human: language is human-specific Arbitrariness Arbitrariness refers to the fact that the forms of linguistic signs bear no natural relationship to their meanings. a) echo of the sounds of objects or activities: onomatopoeic words b) Some compound words Duality Duality refers to the property of having two levels of structures, such that units of the primary level are composed of elements of the secondary level and each of the two levels has its own principles of organization. Creativity Creativity means that language is resourceful because of its duality and its recursiveness. Recursiveness refers to the rule which can be applied repeatedly without any definite limit. The recursive nature of language provides a theoretical basis for the possibility of creating endless sentences. Displacement Displacement means that human languages enable their users to symbolize objects, events and concepts which are not present (in time and space) at the moment of conversation. Productivity Language is productive in that it makes possible the construction and interpretation of new signals by its users. (Creativity or open-endedness) Cultural transition While human capacity for language has a genetic basis , the details of any language system are not genetically transmitted, but instead have to be taught and learnt. Discreteness Each sound in the language is treated as discrete. Communicative vs. Informative: Communicative: intentionally using language to communicate something Informative: through/via a number of signals that are not intentionally sent Descriptive vs. Prescriptive Descriptive: to say that the linguist tries to discover and record the rules to which the members of a language-community actually conform and does not seek to impose upon them other rules, or norms, of correctness. Prescriptive: to lay down rules for the correct use of language and settle the disputes over usage once and for all. In the 18th century, all the main European languages were studied prescriptively. However, modern linguistics is mostly descriptive because the nature of linguistics as a science determines its preoccupation with description instead of prescription. Synchronic vs. Diachronic Synchronic: study takes a fixed instant as its point of observation. Saussure’s diachronic