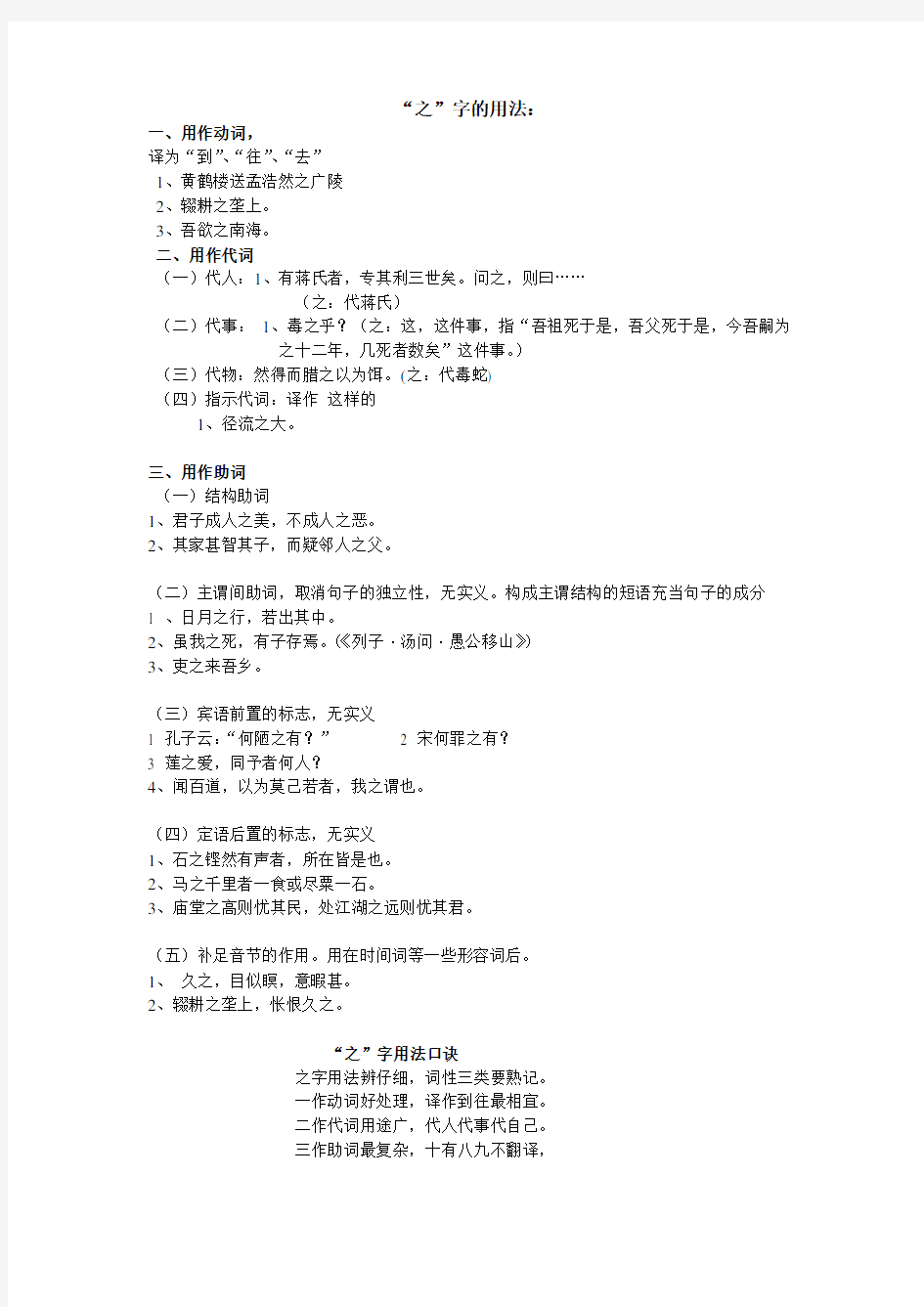

“之”字的用法:

一、用作动词,

译为“到”、“往”、“去”

1、黄鹤楼送孟浩然之广陵

2、辍耕之垄上。

3、吾欲之南海。

二、用作代词

(一)代人:1、有蒋氏者,专其利三世矣。问之,则曰……

(之:代蒋氏)

(二)代事:1、毒之乎?(之:这,这件事,指“吾祖死于是,吾父死于是,今吾嗣为之十二年,几死者数矣”这件事。)

(三)代物:然得而腊之以为饵。(之:代毒蛇)

(四)指示代词:译作这样的

1、径流之大。

三、用作助词

(一)结构助词

1、君子成人之美,不成人之恶。

2、其家甚智其子,而疑邻人之父。

(二)主谓间助词,取消句子的独立性,无实义。构成主谓结构的短语充当句子的成分

1 、日月之行,若出其中。

2、虽我之死,有子存焉。(《列子·汤问·愚公移山》)

3、吏之来吾乡。

(三)宾语前置的标志,无实义

1 孔子云:“何陋之有?”

2 宋何罪之有?

3 莲之爱,同予者何人?

4、闻百道,以为莫己若者,我之谓也。

(四)定语后置的标志,无实义

1、石之铿然有声者,所在皆是也。

2、马之千里者一食或尽粟一石。

3、庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

(五)补足音节的作用。用在时间词等一些形容词后。

1、久之,目似瞑,意暇甚。

2、辍耕之垄上,怅恨久之。

“之”字用法口诀

之字用法辨仔细,词性三类要熟记。

一作动词好处理,译作到往最相宜。

二作代词用途广,代人代事代自己。

三作助词最复杂,十有八九不翻译,

结构助词译作的,宾语前置作标志;

后置定语作标志,这种用法可不译,

主谓之间无实义,凑足音节表语气。

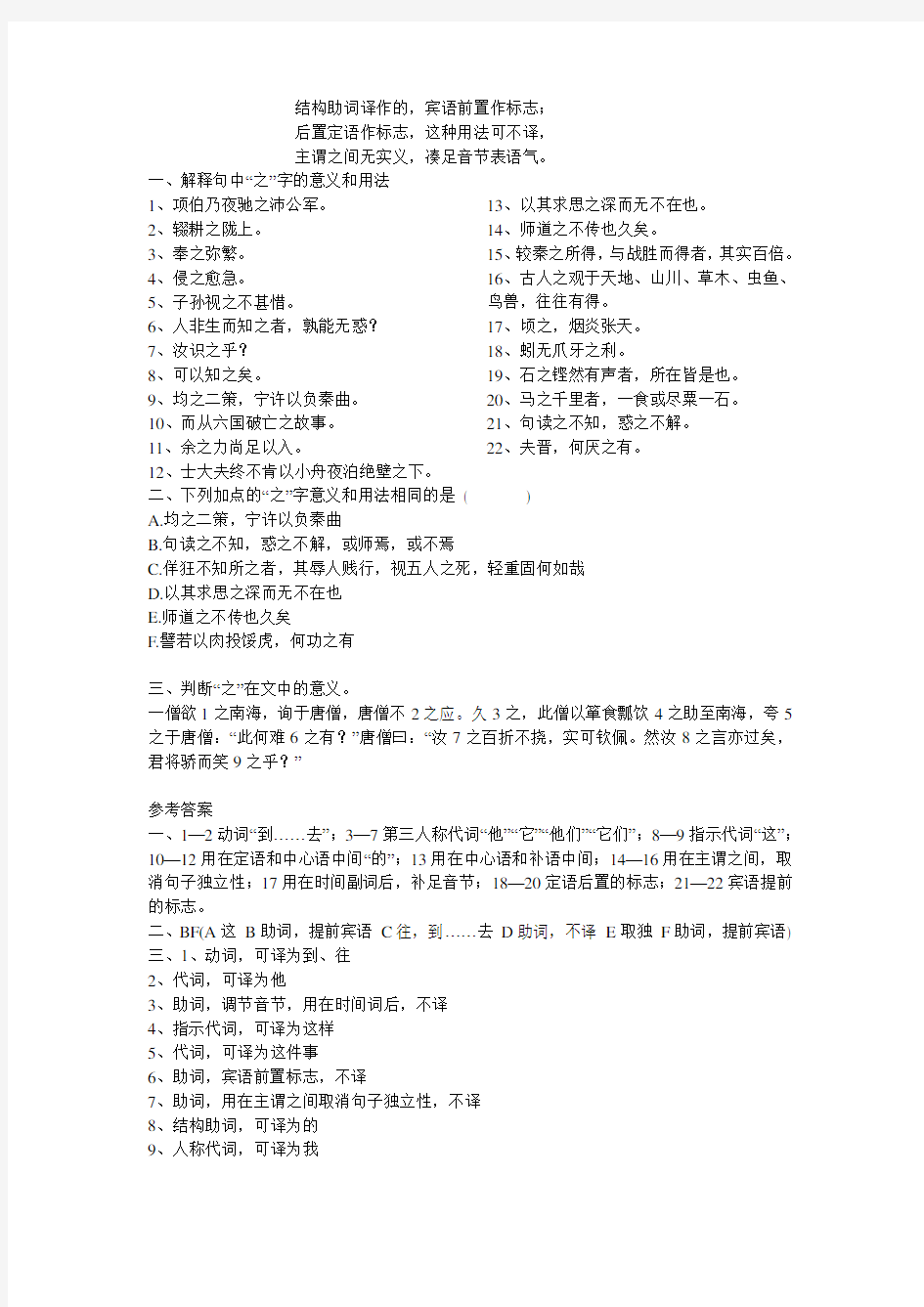

一、解释句中“之”字的意义和用法

1、项伯乃夜驰之沛公军。

2、辍耕之陇上。

3、奉之弥繁。

4、侵之愈急。

5、子孙视之不甚惜。

6、人非生而知之者,孰能无惑?

7、汝识之乎?

8、可以知之矣。

9、均之二策,宁许以负秦曲。

10、而从六国破亡之故事。

11、余之力尚足以入。

12、士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下。13、以其求思之深而无不在也。

14、师道之不传也久矣。

15、较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍。

16、古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得。

17、顷之,烟炎张天。

18、蚓无爪牙之利。

19、石之铿然有声者,所在皆是也。

20、马之千里者,一食或尽粟一石。

21、句读之不知,惑之不解。

22、夫晋,何厌之有。

二、下列加点的“之”字意义和用法相同的是( )

A.均之二策,宁许以负秦曲

B.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉

C.佯狂不知所之者,其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉

D.以其求思之深而无不在也

E.师道之不传也久矣

F.譬若以肉投馁虎,何功之有

三、判断“之”在文中的意义。

一僧欲1之南海,询于唐僧,唐僧不2之应。久3之,此僧以箪食瓢饮4之助至南海,夸5之于唐僧:“此何难6之有?”唐僧曰:“汝7之百折不挠,实可钦佩。然汝8之言亦过矣,君将骄而笑9之乎?”

参考答案

一、1—2动词“到……去”;3—7第三人称代词“他”“它”“他们”“它们”;8—9指示代词“这”;10—12用在定语和中心语中间“的”;13用在中心语和补语中间;14—16用在主谓之间,取消句子独立性;17用在时间副词后,补足音节;18—20定语后置的标志;21—22宾语提前的标志。

二、BF(A这B助词,提前宾语C往,到……去D助词,不译E取独F助词,提前宾语)

三、1、动词,可译为到、往

2、代词,可译为他

3、助词,调节音节,用在时间词后,不译

4、指示代词,可译为这样

5、代词,可译为这件事

6、助词,宾语前置标志,不译

7、助词,用在主谓之间取消句子独立性,不译

8、结构助词,可译为的

9、人称代词,可译为我

文言文中“之”字的用法 “之”的用法,总结起来不外乎作代词、助词、动词。 一、“之”作代词用,用在动词的后面。 “之”作代词的用法在教材中有很多,如下列加点的“之”字: 1、夏蚊成雷……则或千或百,果然鹤也;昂首观之,项为之强。(《童趣》) 2、使之冲烟而飞鸣,作青云白鹤观……(《童趣》) 3、学而时习之,不亦说乎?(《〈论语〉十则》) 4、择其其善者而从之,其不善者而改之。(《〈论语〉十则》) 分析以上例子可以看出,“之”用在动词的后面,作它前面动词的宾语。 二、“之”作助词用 “之”作助词的用法比较复杂一些,在初中阶段出现的大致有以下三种: 1、“之”作结构助词“的”解。 如:①见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。(《童趣》) ②关关雎鸠,在河之洲。(《关雎》) ③寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!(《唐雎不辱使命》) ④以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?(《愚公移山》) 分析以上例子可知,当“之”后面的一个词是名词(如“物”、“趣”、“洲”、“地”)或名词性短语(如“一毛”)时,“之”作结构助词“的”解。 2、“之”用于主谓之间,不译。 如:①心之所向,则或千或百,果然鹤也。(《童趣》) ②徐公不若君之美也。(《邹忌讽齐王纳谏》) ③岁寒,然后知松柏之后凋也。(《〈论语〉十则》) ④先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。(《岳阳楼记》) 从这些例子可以看出,当“之”用在一个名词或代词(主语)和一个动词或形容词(谓语)之间时,“之”不译。 3、“之”起调节音节作用,不译。 这种用法,在初中阶段并不多见,这种情况下,“之”一般用在时间副词的后面。如: ①久之,目似瞑,意暇甚。(《狼》) ②辍耕之垄上,怅恨久之。(《陈涉世家》) 三、“之”作动词用,“往、前往”的意思。 请看下面的例子: 1、吾欲之南海,何如?(《劝学》) 2、送孟浩然之广陵(《送孟浩然之广陵》) 3、送杜少府之任蜀州(《送杜少府之任蜀州》) 4、尝与人佣耕,辍耕之垄上。(《陈涉世家》) 分析以上例子,我们发现“之”的后面都跟了一个地点名词,如例句中的“南海”、“广陵”、“蜀州”、“垄上”;前面有人名或人称代词,如例句中的“吾”、“孟浩然”、“杜少府”,例4中虽没直接出现人名,但很明显是承前省略了陈涉。整个句子合起来应为“某人去某地”的句式。

在古代汉语中“之”字的用法 在古汉语中“之”字用法颇为复杂,“之”字在古汉语里可作实词,也可作虚词,不同的语境里“之”有不同的用法。本文就此谈点粗浅见解。 作实词的“之”有两种情况:一作代词;二作动词。 “之”字作动词,意为“到……去”、“往”、“到”、“至”。如:“之死矢靡它。”(《诗经?风?柏舟》)——到死发誓没有他心。“项伯及夜驰之沛公军”(《鸿门宴》)——项伯于是连夜奔跑到沛公的军营里。“庄辛去之赵”,是说庄辛离开楚国到赵国去。“之”作动词在古汉语中不很多,因而常借做代词。“之”做代词时,一般用作宾语,代人、事、处所,所代的对象大多出现在上下文中。做代词“之”又分指示代词和人称代词。 “之”作人称代词,可译作“他们”、“她们”、“它们”,作宾语。如:“君为我呼入,吾得兄事之”(《鸿门宴》);“放之山下,虎见之”(《黔之驴》);“邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之”(《列子?汤问》);“子晰,上大夫;女,嬖大夫,而弗下之,不尊贵也”(《左传?昭公元年》);“此尧舜非弗欲也,不可得,故举兵绳之”(《孙膑兵法?见威王》)。从上面所举例中发现,“之”作人称代词时所代的人称在上下文中不一定有具体交代。这要根据语言环境进行判断。 “之”作指示代词,译为“此”、“这”、“那里”、“这样”、“这个”等,此时,“之”可作定语,也可作宾语。如:“故为之说”(《捕蛇者说》);“之二蠢又何知”(《庄子?逍遥游》);“曰:否,以粟易之”(《孟子.许行》);“不学自知,不问自晓,古今行事,未之有也”(《论衡?实知》);“得之若惊,失之若惊,是谓宠辱若惊”(《老子?十三章》);“之主者,守至约而详,事至佚而功”(《荀子?王霸》);“异哉,之歌者非常入也”(《吕氏春秋?举难》)。从上面例中看出,“之”作指示代词时,多用在名词前。w 由上看出,“之”作人称代词时,一般在动词之后。第二,作为人称代词的“之”要根据上下文仔细体会、灵活翻译,如“人非生而知之者”的“之”,其上下文都找不到先行词,它是泛指“知”的对象,即知识、道理等,可略而不译,也可根据上下文之意译为“知识或道理”。第三,“之”活用为第一人称要译为“我”,如“幸来告语之”(《西门豹治邺》);“君将衰而生之乎”(《捕蛇者说》)等。 “之”作为虚词有四种用法:助词、连词、介词、语气词。 1.助词“之”的用法有五种情形:①用在修饰语和被修饰语之间,使二者组成偏正短语,表示前后两项的各种关系,可据情况灵活译出。如“人之患在好为人师”(《孟子?离娄上》),句中的“之”用在修饰语和被修饰语之间,表领属关系,译为“的”。②用在动词和他的宾语之间,起着把宾语提前的作用,以达到强调的目的,可不译出。如“女罪之不恤,而又何清焉?”(《左传?昭公二年》)。③用在表示时间的副词后面,表示时间的持续等状态。如:“顷之,烟炎张天,人马烧溺死者甚众”(《资治通鉴?汉纪,献帝建安中三年》),可译为“不一会儿”。④用在主语和谓语之间,取消句子的独立性。如“不知东方之既白”(《东坡全集?赤壁赋》),可不译出。⑤用在副词后面,谓语或主语结构的前面,表示语气的加强和语调的延长。如“迩之事父,远之事君”(《论语?阳货》)。 2.“之”作连词,它不像“且、以、而、则”等连接谓语性词组或句子,构成联合关系,而是连接定语和中心语,组成偏正结构,表示领属性或修饰的关系,在意义上相当于现代汉语助词“的”。①连接定语和中心语。如“今陛下能得项籍之头乎?”(《史记留侯世家》),连接名词定语“项籍”和名词中心语“头”。②连接主语和谓语,使主语结构转变为定中关系的名词性短语。不过,这种结构形成必须在句中充当主语、宾语、判断句谓语和表示时间的状语等情况。如“大哉,尧之为君!”(《孟子?滕文公上》),“尧之为君”本为主谓结构,中间插入连词“之”,使它转为定中结构,作形容词“大”的主语,这是个主谓倒置的句子,③用在主语和谓语中间起连接作用,但不宜认为使主谓结构转变为名词性的成分,因为它没有在句中担任主语、宾语等成分,而是作为一个分句用在加一个分句的前面,同它构成复句关系。如“父母之爱子,则为之深远”(《战国策?赵策四》),“之”字可不译出。 3.“之”作介词时,译作“于”,“对于”等。这种情况下,“之“可用为状语或状语结构,不过少见。如“人之其所亲爱而辟焉”(《礼记?大学》),作状语,可译为“人对于他所亲爱的就认识不清”。 4.“之”作语气词,常用在句末,多见于韵文中,表示一种咏叹的语气,同时还有凑足音节的作用。例如“神之听之,式谷以女”(《左传?小雅?小明》),“之”在这里语气词。当然,“之”在古汉语中作语气词不多见。 综上所述,“之”在文言文中可归为中性词,既在实词中充当成分,作“代词”与“动词”,又在虚词中担任角色,作“连词”、“语气语”、“助词”、“介词”,因而,“之”归为中性词为好。www 相关文章从成语中学古汉语古汉语中词的兼类与活用的联系和区别相关资源高考复习古汉语常用句式和用法通用高中语文教师必备的古汉语基础知识人教版古汉语常用文言虚词用法归类人教版古汉语常见凝固结构举隅人教版成语——学习古汉语的一条途径人教版古汉语语法易混现象的辨析方法人教版古汉语偏义复词教学补人教版成语集释古汉语常用字字典人教版文章评论共有0位用户发表了评论查看完整内容我要说两句

以(yǐ,)yǐ ①<动>用;使用。《涉江》:“忠不必用兮,贤不必~。” ②<动>做。《子路、曾晳、冉有、公西华侍坐》:“如或知尔,则何~哉?” ③<动>认为。《邹忌讽齐王纳谏》:“皆~美于徐公。” ④<介>表示动作行为所用或所凭借的工具、方法,可视情况译为“拿”、“用”、“凭”、“把”等。《廉颇蔺相如列传》:“愿~十五城请易璧。” ⑤<介>起提宾作用,可译为“把”。《廉颇蔺相如列传》:“秦亦不~城予赵,赵亦终不予秦璧。” ⑥<介>表示动作行为产生的原因,可译为“因为”、“由于”等。《捕蛇者说》:“而吾~捕蛇独存。”《廉颇蔺相如列传》:“且~强秦之故逆强秦之欢,不可。” ⑦<介>表示动作行为发生的时间、地点,可译为“在”、“从”。《苏武传》:“武~始元六年春至京师。” ⑧<介>表示动作、行为的对象,用法同“与”,可译为“和”、“跟”;有时可译为“率领、带领”。《战国策?周策》:“天下有变,王割汉中~楚和。”《信陵君窃符救赵》:“(公子)欲~客往赴秦军,与赵俱死。” ⑨<连>表示并列或递进关系,可译为“而”、“又”、“并且”等,也可省去。《游褒禅山记》:“夫夷~近,则游者众;险~远,则至者少。”⑩<连>表示承接关系,“以”前的动作行为,往往是后一动作行为

的手段和方式,可译为“而”,也可省去。《游褒禅山记》:“予与四人拥火~入。” ⑾<连>表示因果关系,常用在表原因的分句前,可译为“因为”、“由于”。《廉颇蔺相如列传》:“吾所以为此者,~先国家之急而后私仇也。” ⑿<连>表修饰和被修饰关系。《归去来辞》:“木欣欣~向荣,泉涓涓而始流。” ⒀<连>表目的关系,可译为“而”“来”“用来”等。《师说》:“作《师说》~贻之。” ⒁<连>表示时间、方位、数量的界限或范围,用法同现代汉语。《张衡传》:“自王侯~下,莫不逾侈。” ⒂<连>表示在叙述某件事时又转到另一件事上,可译为“至于”。《柳毅传》:“然自约其心者,达君之冤,余无及也。~言慎勿相避者,偶然耳,岂有意哉!” ⒃<副>通“已”。已经。《陈涉世家》:“座买鱼烹食,得鱼腹中书,固~怪之矣。”

“也”字的用法 (一)“也”字作助词的用法: 1、“也”字表示判断语气的用法:一般译为“是”“就是”。 ①城北徐公,齐国之美丽者也(《邹忌讽齐王纳谏》) ②张良曰:“沛公之参乘樊哙者也”(《鸿门宴》) 2、“也”字作句末语气词的用法:表示陈述或解释语气. ①即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也(《齐桓晋文之事》) ②雷霆乍惊,宫车过也.(《阿房宫赋》) 3、“也”字用在句中或句末的用法:表示肯定、感叹的语气. ①鸣呼!灭六国者六国也,非秦也.族秦者秦也,非天下也.(《过秦论》) ②至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《伶官传序》) ③古之人不余欺也(《石钟山记》) 4、“也”字用在句末的用法:表示疑问或反诘语气. ①公子畏死邪?何泣也?(《信陵君窃符救赵》) ②吾王庶几无疾病与,何以能鼓乐也?(《庄暴见孟子》) ③使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也? 5、“也”字用在句末的用法:表示祈使语气.

①攻之不克,围之不继,吾其还也.(《崤之战》) ②当相与共谋之,勿令姊有穷途之虑也(《杜十娘怒沉百宝箱》) (二)“也”字作句中语气词的用法:用在句中,表示语气停顿。 ①是说也,人常疑之.(《石钟山记》) ②其闻道也亦先乎吾.(《师说》) “……之谓也”“其……之谓也”“其……之谓乎”意思是“说的就是……啊” ①诗云:“他人有心,予忖度之.”——夫子之谓也(《齐桓晋文之事》) “也哉”语气助词连用,为加强语气,多有感叹或反诘之意.例: ①岂非计久长,有子孙相继为王也哉?(《触龙说赵太后》) ②穷予生之光阴以疗梅也哉!(《病梅馆记》) ③岂独伶人也哉!(《伶官传序》)

古文中之字作为动词的用法 1、吾欲之南海,何如?(《劝学》) 2、送孟浩然之广陵(《送孟浩然之广陵》) 3、送杜少府之任蜀州(《送杜少府之任蜀州》) 4、尝与人佣耕,辍耕之垄上。(《陈涉世家》) 古文中之字作为代词的用法 1、执策而临之,曰:“天下无马。”(《马说》) 2、名之者谁?山之僧智仙也。(《醉翁亭记》) 3、以其境过清,不可久居,乃记之而去。(《小石潭记》) 4、闻水声,如鸣佩环,心乐之。(《小石潭记》) 5、撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。(《口技》) 6、下视其辙,登轼而望之。(《曹刿论战》) 古文中之字作为助词的用法

1、“之”作结构助词“的”解。 如:①见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。(《童趣》) ②以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?(《愚公移山》) ③关关雎鸠,在河之洲。(《关雎》) ④小大之狱,虽不能察,必以情。(《曹刿论战》) ⑤公输子之意不过欲杀臣。(《公输》) ⑥寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!(《唐雎不辱使命》) 由以上例子分析可知,当“之”后面的一个词是名词(如“趣”、“洲”、“狱”、“意”、“地”)或名词性短语(如“一毛”)时,“之”作结构助词“的”解。 2、“之”用于主谓之间,不译。 如:①甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)

②徐公不若君之美也。(《邹忌讽齐王纳谏》) ③子非鱼,安知鱼之乐?(《庄子与惠子游于濠梁》) ④以天下之所顺,攻亲戚之所畔。(《得道多助,失道寡助》) ⑤先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。(《岳阳楼记》) 从这些例子可以看出,当“之”用在一个名词或代词(主语)和一个动词或形容词(谓语)之间时,“之”不译。 3、“之”起调节音节作用,不译。 这种用法,在初中阶段并不多见,如: ①久之,目似瞑,意暇甚。(《狼》) ②辍耕之垄上,怅恨久之。(《陈涉世家》)

'. “以”字用法 〈介词〉 1. 把,拿——表示行为动作的对象 其诗以养父母、收族为意《伤仲永》 左丞相睿以为军谘祭酒《祖逖北伐》 以牒为械《公输》 悉以咨之《出师表》 故临崩寄臣以大事也《出师表》(状语后置) 乃以箸掷月中《崂山道士》 乃传以诀《崂山道士》 有友某以千金寄之《蔡勉旃坚还亡友财》 宣悉以班诸吏《强项令》 必以信《曹刿论战》 以衾拥覆《送东阳马生序》 吾平生未尝以吾所志语汝《与妻书》 亦以天下人为念《与妻书》 2. 凭借,用,让——表示动作行为的凭借条件 孔文子何以谓之‘文'也《论语》 世以此定华、王之优劣《世说新语》乘船 乃以宗正刘礼为将军《细柳营》 将以下骑送迎《细柳营》: 以授之于有司《答司马谏议书》 即以斧破其背《干将莫邪》 客以剑拟王《干将莫邪》 徐以杓酌油沥之《卖油翁》 以钱覆其口《卖油翁》 师无以用《戴震难师》 以君之力《愚公移山》——列子 以残年余力《愚公移山》——列子 河曲智叟亡以应《愚公移山》——列子 以刀画地《强项令》 守以卑者,贵《周公诫子》 守以畏者,胜《周公诫子》

守之以愚者,哲《周公诫子》 守之以浅者,智《周公诫子》 而吾以捕蛇独存《捕蛇者说》 在位以贞白称《古文二则》——私心 吾之意盖谓以汝之弱《与妻书》 盖不能以寸管形容之《与妻书》 ;. '. 3. 按照,根据——表示行为,动作发生的方式 不以其道得之《论语》十则 策之不以其道《马说》 今以蒋氏观之《捕蛇者说》 第以今日事势观之《与妻书》 4. 从——表示行动或变化的起点,时间 自既望以至十八日为盛《观潮》 受命以来《出师表》 自康乐以来《答谢中书书》 吾自违汝以来《与妻书》 <连词> 1.来,用来,以便——表目的 有好事者船载以入《黔之驴》 以膏泽斯民《答司马谏议书》 以光先帝遗德《出师表》 遂许先帝以驱驰《出师表》 以告先帝之灵《出师表》 以啮人《捕蛇者说》 太医以王命聚之《捕蛇者说》 计日以还《送东阳马生序》 无从致书以观《送东阳马生序》 俯身倾耳以请《送东阳马生序》 余故道为学之难以告之《送东阳马生序》 不敢出一言以复《送东阳马生序》 2. 以致——表结果 以塞忠谏之路也《出师表》 以致天下怨谤也《答司马谏议书》

一、作助词用。主要用法有三种类型: 1、相当于“的”,是定语的标志。例如: ①故时有物外之趣。②菊之爱,陱后鲜有闻。③水陆草木之花。④览物之情,得无异乎? 2、用在主谓之间,取消句子独立性,起舒缓语气作用,无实义。例如: ①予独爱莲之出淤泥而不染。②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。③菊,花之隐逸者也。 ④大道之行也。(《大道之行也》)译:当政治上最高理想实施的时候 3、用在不及物动词、形容词、时间副词后起补足调音节和舒缓语气作用,无实义。 ①公将鼓之。②久之,目似暝,意暇甚。③怅恨久之。 二、作代词用。(可以代人,代事,代物) 1、人称代词,相当于现代汉语“我”、“他们”、“她们”、“它”、“它们”。例如: ①具答之。②亲戚畔之。③彼竭我盈,故克之。④又数刀毙之。

2、指示代词,相当于现代汉语“这”、“这样”“这件事”、“那”、 “那样”等。例如: ①渔人甚异之。②子骥,高尚士也,闻之。②曾不能损魁父之丘。 三、作动词用。相当于“到”、“往”、“去”。如: ①辍耕之垄上。②送杜少府之任蜀州。③又间令吴广之次所旁丛祠中。 四、语法作用。 (1)宾语前置的标志,无实义。其格式为:宾语+之+谓语。例如:① 何陋之有?②宋何罪之有? (2)定语后置标志,无实义。为了强调定语,常把定语放在中心语的后面。如:①马之千里者。 ②居庙堂之高则忧其民。 之”作代词用 1、执策而临之,曰:天下无马。”(《马说》)

2、名之者谁?山之僧智仙也。(《醉翁亭记》)

3、以其境过清,不可久居,乃记之而去。(《小石潭记》) 4、闻水声,如鸣佩环,心乐之。(《小石潭记》) 5、撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。(《口技》) 6、下视其辙,登轼而望之。(《刿论战》) 分析以上例子可以看出,当“之”用在动词的后面,“之”的用法为代词,作它前面动词的宾语。 之用作代词,又分几种情况: (一)可以代人、代物、代事。代人多是第三人称。译为"他" (他们)、"它" (它们)。作宾语或兼语,不作主语。 例如:作《师说》以贻之。(《师说》,代人,作宾语。)輮使之然也。(《劝学》,代物,作兼语。)人非生而知之者。(《师说》,代事理,作宾语。)

古汉语中“之”字的用法 “之”在文言文中常当代词、助词、动词用,其作用各不相同。 一、作代词 1、代人,如《项脊轩志》中的“先妣抚之甚厚”,“之”可译作“她”,代老妪。 2、代物,如《烛之武退秦师》中的“若不阙秦,将焉取之”,“之”代“土地”。 3、代事,如《邹忌讽齐王纳谏》中的“与坐谈,问之客曰”,“之”代“与徐公孰美这件事”。 4、指示代词,如《寡人之于国也》中的“无如寡人之用心者”,“之”可译作“这,这样”指上 文“河内凶……亦然”。“不若长安君之甚”《触龙说赵太后》,“之”译作“那样”。 二、作助词 1、定语的标志,如《谏太宗十思疏》中的“代百司之职役哉”,这里的“之”连结名词性定语“百 司”和中心语“职役”,可译作“的”,表示限制的偏正关系。此句可译为“代管百官的职事呢?”。《过秦论》中的“东割膏腴之地,北收要害之郡”两个“之”分别连结形容词性定语“膏腴”、“要害”和中心词“地”、“郡”,表示修饰的偏正关系。 2、补语的标志。如《捕蛇者说》中的“未若复吾赋不幸之甚也”,“之”在这里作补语的标志, 可译作“得”,表示连结中心词“不幸”和补语“甚”。 3、宾语前置的标志(不译)。如《烛之武退秦师》中的“夫晋,何厌之有”,这里“何厌”是“有” 的宾语,提前了。此句可译为“晋国(的欲望),有什么满足的(可能)呢?” 4、定语后置的标志(不译),如《劝学》中的“蚓无爪牙之利,筋骨之强”,两个“之”都作定 语后置的标志,“之”字前是中心语,“之”字后是定语。此句可译为“蚯蚓(虽然)没有锐利的爪牙,强健的筋骨”。 5、用在主谓之间,取消句子独立性(不译)。如《归去来兮辞》中的“善万物之得时,感吾生之 行休”,这里两个“之”用在主谓词组之间,表示这一词组不能单独成句。此句可译为“(我)羡慕一切生物得到复苏的时节其时,感叹自己的年华行将结束。” 6、用在主语和介词结构之间,表示它们已经成为一个整体,强调、突出这个介词结构的意义。(不 译),如《寡人之于国也》中的“寡人之于国也,尽心焉耳矣”中的“之”,接在主语“寡人” 与介词结构“于国”之间,强调“于国”的意义,此句可译为“我对于治理国家,可算是尽了心的了。”

“以”字用法 〈介词〉 1. 把,拿——表示行为动作的对象 其诗以养父母、收族为意《伤仲永》 左丞相睿以为军谘祭酒《祖逖北伐》 以牒为械《公输》 悉以咨之《出师表》 故临崩寄臣以大事也《出师表》(状语后置) 乃以箸掷月中《崂山道士》 乃传以诀《崂山道士》 有友某以千金寄之《蔡勉旃坚还亡友财》 宣悉以班诸吏《强项令》 必以信《曹刿论战》 以衾拥覆《送东阳马生序》 吾平生未尝以吾所志语汝《与妻书》 亦以天下人为念《与妻书》 2. 凭借,用,让——表示动作行为的凭借条件 孔文子何以谓之‘文’也《论语》 世以此定华、王之优劣《世说新语》乘船 乃以宗正刘礼为将军《细柳营》 将以下骑送迎《细柳营》: 以授之于有司《答司马谏议书》 即以斧破其背《干将莫邪》 客以剑拟王《干将莫邪》 徐以杓酌油沥之《卖油翁》 以钱覆其口《卖油翁》 师无以用《戴震难师》 以君之力《愚公移山》——列子 以残年余力《愚公移山》——列子 河曲智叟亡以应《愚公移山》——列子 以刀画地《强项令》 守以卑者,贵《周公诫子》 守以畏者,胜《周公诫子》 守之以愚者,哲《周公诫子》 守之以浅者,智《周公诫子》 而吾以捕蛇独存《捕蛇者说》 在位以贞白称《古文二则》——私心 吾之意盖谓以汝之弱《与妻书》 盖不能以寸管形容之《与妻书》

3. 按照,根据——表示行为,动作发生的方式 不以其道得之《论语》十则 策之不以其道《马说》 今以蒋氏观之《捕蛇者说》 第以今日事势观之《与妻书》 4. 从——表示行动或变化的起点,时间 自既望以至十八日为盛《观潮》 受命以来《出师表》 自康乐以来《答谢中书书》 吾自违汝以来《与妻书》 <连词> 1.来,用来,以便——表目的 有好事者船载以入《黔之驴》 以膏泽斯民《答司马谏议书》 以光先帝遗德《出师表》 遂许先帝以驱驰《出师表》 以告先帝之灵《出师表》 以啮人《捕蛇者说》 太医以王命聚之《捕蛇者说》 计日以还《送东阳马生序》 无从致书以观《送东阳马生序》 俯身倾耳以请《送东阳马生序》 余故道为学之难以告之《送东阳马生序》 不敢出一言以复《送东阳马生序》 2. 以致——表结果 以塞忠谏之路也《出师表》 以致天下怨谤也《答司马谏议书》 3. 因为,由于——表原因 子无以鲁国骄士《周公诫子》 先帝不以臣卑鄙《出师表》 不以物喜,不以己悲《岳阳楼记》 公亦以此自矜《卖油翁》 臣是以无请也《扁鹊见蔡桓公》——韩非子 以中有足乐者《送东阳马生序》 且以汝之有身也《与妻书》 汝不必以无侣悲《与妻书》

《“的、地、得”的用法》微课教学设计 桐城市东关小学朱际红 教学目标: 1.了解“的、地、得”的区别和用法。 2.引导学生运用口诀正确使用“的、地、得”。 教学重难点: 1.知道“的、地、得”的区别。 2.在实际情境中正确运用“的、地、得”。 教学过程: 一、导入: 1.同学们好!今天,我们一起来学习三个结构助词“的、地、得”的用法。 2.“的、地、得”是连接文章中词与词、字与字之间的桥梁。所以,用对“的、地、得”,是非常重要的。下面,我们就来学习它们的正确用法。 二、新授: 1.教学“的” (1)出示短语,寻找规律: 美丽的花儿温暖的怀抱干净的衣服 茂密的树林可爱的孩子勇敢的战士 (2)带的字的结构形式一般为:修饰、限制的词语+的+名词。 2.教学“地”。 (1)出示短语,归纳规律: 认真地想开心地笑大声地歌唱 专心地看慢慢地骑认真地读书 (2)带地字的结构形式一般为:修饰、限制的词语+地+动词。 3.教学“得”。 (1)出示短语,总结规律: 跑得快跳得远看得清 起得早飞得高好得快 (2)带得字的结构形式一般为:动词(形容词)+得+形容词 4.为了更牢固地掌握这些规律,下面,我教你们一个口诀,想学吗?跟我读吧! “的、地、得”用法口诀 名词前面“白勺”“的”,动词前面“土也”“地”, 形容动后“双人”“得”,当作助词都读“de”。 5.下面我们带着口诀,一起来做几道练习吧。

(1)出示短语。 鲜艳(的)红旗勇敢(的)战士观察(得)仔细 胜利(地)到达感动(得)流泪迅速(地)前进 (短语练习简单吗?我们来个有难度的。请看题目) (2)句子练习:给句子填上“的、地、得” 清晨,可爱(的)花花兴高采烈(地)来到金灿灿(的)葵花园里。她兴奋(地)东瞧瞧,西看看,一会儿轻轻(地)摸摸,一会儿细细(地)闻闻,情不自禁(地)翩翩起舞。你看,她跳(得)多好。 三、总结: 1.让我们再来回顾一下“的地得”的用法口诀。 名词前面“白勺”“的”,动词前面“土也”“地”, 形容动后“双人”“得”,当作助词都读“de”。 2.同学们,学到这里,是不是对这三个“de”有了更进一步的认识呢?课后,大家还要多多练习。今天的课就上到这里,再见! 教学反思: 汉字中的“的、地、得”在日常生活中使用的频率非常高,但极易出错。本节微课,通过“谈话导入引出知识点——在短语中发现并归纳出规律——学习顺口溜强化记忆——梯级练习强化训练——复习顺口溜牢记知识点”这五个教学环节,层层深入,讲练结合,教学效果明显,具有较强的实用性。

“做”和“作”的用法 “作”字出现得早,而“做”字出现得非常晚,明代《字汇》才收录了“做”。在汉字系统中,像这类本字与后起字,由于传统的沉积和现实的习惯,常造成构词与使用上相互纠缠的情形。不过,这两个字在使用上的随意性,比“帐—账”“象—像”要严重得多,因此,有的人甚至曾主张归并为一个字——“作”。 用字要考虑义项。一般辞书把这两个字的义项归纳得很复杂,如果粗放一些看,主要有三个义项:一是“从事”,二是“制作”,三是“充当”。这三个义项两字都具备。问题就出在这里。 分辨这两个字,有一个基本原则:作为语素构成合成词时,要注意查检辞书里的规范形式。因此,我们这里着重讨论作为单音节动词时的情况。 一、“从事”义。涉及具体的事物,习惯写“做”,涉及抽象的事物,习惯写“作”。 (一)作为语素构成的合成词与成语照词典写。如:做——做事|做声|好吃懒做|白日做梦。作——作案|作孽|天公作美|弄虚作假。 (二)作单音节动词用。1.宾语是一般名词,事物比较具体,习惯上用“做”:~工作|~好事|~买卖|~生意|~手脚|~手术|~学问|~功课|~习题|~作业|~练习(题) |~笔记|~噩梦|~事情|~家务|~木匠活|~日班。由这个意义引申的是“举行活动”。如:~寿|~满月|~生日|~礼拜|~祈祷|~佛事|~游戏|~早操|~健身操。 2.宾语是所谓的“动名词”,事物比较抽象,习惯上用“作”:~调查|~考察|~研究|~分析|~判断|~推断|~检查|~比较|~说明|~评价|~概括|~介绍|~答复|~解答|~解释|~证明|~鉴定|~实验|~试验|~示范|~辩护|~删节|~反应|~记录|~统计|~安置|~处置|~决定|~规定|~交代|~联系|~让步|~挣扎|~牺牲|~贡献|~准备|~打算|~抉择|~补充|~动员|~斗争|~改进|~宣传|~表演|~讲话|~指示|~指导|~检讨|~汇报|~报告。 二、“制作”义。具体的事物习惯写“做”,抽象的事物习惯写“作”。 (一)宾语是一般的名词,涉及的事物比较具体,习惯上用“做”:~早饭|~粉蒸肉|~面包|~鞋|~军服|~裙子|~针线|~大衣柜|~汽车|~模型|~圈套|~记号|~作文|~文章。 (二)制作精神产品,习惯上用“作”(有的已经是合成词了):~诗|~画|~曲|~乐(yuG,制作乐律)|~杂记|~曲子|~广告(如果指使用材料制作广告,则写“做”,如“做灯箱广告”)。 三、“作”和“做”都有“担任、充当”义。但是,除了少量早先产生的合成词和成语(如:作废|作罢|作准|作数|作陪|作客(他乡)|作保|作中|作古|以身作则|认贼作父|自我作古),做为单音节动词使用,要写“做”。如: (一)人充当某种身份:~人|~媒|~东|到朋友家~客|~主|~介绍人|~保人|~帮手|~代言人|~对头|~和事老‖~母亲|~丈夫|~女儿|~晚辈|~主人|~伴儿|~朋友|~亲家‖~保姆|~短工|~伙计|~老板|~秘书|~车工|~夜工|~检验工|~车间主任|~保育员‖~党员|~代表

析论古代汉语中“以”字的虚词用法 董丽 论文摘要:本文在介绍“以”字来源,字形的演变及“以”字词性的发展演变过程的基础上,对“以”字在古代汉语中的虚词用法从介词、连词、副词及连用结构等方面进行了分析和论述。着重对“以”字的7种介词用法,10种副词用法分别进行分类举例说明。 关键词:古代汉语以虚词介词连词副词连用结构 “以”字是一个历史悠久的古老词,随着历史的发展演变,它的用法不断扩展,词义不断增加,词性有所改变,它不仅是一多义词,而且还是一个多性词,了解它、掌握它正确地使用它,对我们说汉语的人和学汉语的人都是十分必要的。 在古代汉语中,“以”字是一个多性词。“以”字在甲骨文中作为和。古文作“吕”。《说文·已部》:“耜,用也,从反巳。贾侍中说,已意已实也。象形。”段玉裁注:“谓人意已坚实,见诸施行也。”或自行之,或用人行之。并把造字由象形改为指事亦象形。徐中舒认为,耜即耜的本字,象农具耜形,“耜为用具,故古文借为以字。以,用也。”“以”字最早作为动词“用”义,这是毫无疑义的了。 用作本义“耜”的“以”,在古代典籍中已很难见到,一般只用后起字“耜”。如“寿略其耜,俶载南亩。”(《诗经·周颂·载芟》) “以”字作动词用,表“率领”之意是比较早的。在甲骨文中,“以”字就不限于作动词“用”义了。例如: 1.乙亥,贞令佀眾□,受又(祐)。(郭沫若《卜辞通篡》106页) 这是一段表示征伐的卜辞,句中“以(佀)即为动词“率领带领”义。 2.庚辰王卜,才贞,今日其逆旅以执于东单。亡。 “以字应训为与,执指俘虏言之。这一条是说,今天应该迎接凯旋的师旅于东单,没有灾害的。”(于省吾《甲骨文字释林》)。句中“以”应是连词。 到了西周金文,“以”有了更大发展,单独作谓语的已经非常少。例如: 3.伯懋父以殷八师征东尸。(小臣簋) 4.王以侯内于寝。(麦方尊) 5.以乃师左比毛父。(班簋)

而: A.并列关系,一般不译,有时可译为“又”。 B.承接关系,可译作“就”“接着”,或不译。 C.转折关系,译作“但是”“可是”“却”。 D.递进关系,译作“而且”“并且”或不译。 E.修饰关系,可译为“地”“着”,或不译。 F.助词,表示时间的副词词尾。 而: A.并列关系,一般不译,有时可译为“又”。 如:②中峨冠而多髯者为东坡(《核舟记》) B.承接关系,可译作“就”“接着”,或不译。 如:尉剑挺,广起,夺而杀尉(《陈涉世家》) 环而攻之而不胜。前一个“而”就表示承接关系。《得道多助,失道寡助》 游人去而禽鸟乐也。 日出而林霏开 温故而知新,可以为师矣《论语》) C.转折关系,译作“但是”“可是”“却”。 如:予独爱莲之出淤泥而不染。 濯清涟而不妖。 可远观而不可亵玩焉。(《爱莲说》) 欲信大义于天下,而智术浅短(《隆中对》) 攻之而不胜。得道多助,失道寡助》 人不知而不愠,不亦君子乎? 学而不思则罔 D.递进关系,译作“而且”“并且”或不译。 如: 饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也(《醉翁亭记》) 学而时习之,不亦说乎(《论语》 E.修饰关系,可译为“地”“着”,或不译。 如:河曲智叟笑而止之曰(《愚公移山》) 面山而居。 长跪而谢之 杂然而前陈者,太守宴也 F.助词,表示时间的副词词尾。如既而儿醒,大啼 俄而百千儿哭 11、而:⑴蔚然而深秀:表并列⑵溪深而鱼肥:表并列⑶学而时习之:表承接⑷野芳发而幽香:表承接⑸日出而林霏开:表承接(6)而乐亦无穷也:表承接⑺水落而石出者:表承接⑻温故而知新:表承接⑼学而不厌:表承接⑽再而衰:表承接,就⑾杂然而前陈者:表修饰⑿临溪而渔:表修饰⒀默而识之:表修饰⒁呼尔而与之:表修饰⒂朝而往:表修饰⒃学而不思则罔:表转折⒄而不知人之乐:表转折

“与”字在先秦文献中的用法考察 传统的训诂学在解释句子中某一个词的意义时,往往用以形索义、因声求义、词义互证的方法,本文针对杨伯峻先生《论语译注》对《论语·卫灵公》中“与”字的解释,通过调查其在先秦文献中的用法,从句法的角度为此句的翻译提供了新的论据。通过研究,也进一步说明了在解释词语的时候,从语法系统角度考察的重要性。 标签:与句法给予一、引言 杨伯峻先生在《论语译注》中对《论语·卫灵公》中的一句话解释如下: (1)子曰:“臧文仲其窃位者与!知柳下惠之贤而不与立也。”(《论语·卫灵公》) 杨伯峻译为:孔子说:“臧文仲大概是个做官不管事的人,他明知柳下惠贤良,却不给他官位。” 把“与”译为动词“给”,并采纳俞樾《群经平议》的说法“立”同“位”。这与邢昺、朱熹和刘宝楠的解释并不一致,即推举柳下惠与之并立于朝,“与”即为介词,“与”后省略了宾语“之”,“立”为动词。 以上两种观点争论的焦点是“与”到底是介词还是动词“给予”,根据本文调查,朱、邢、刘氏的解释更为确切,理由如下: 1.语言具有经济性原则和可理解性原则,在不违背可理解性原则的前提下,一些非主要成分可以省略,这一规则适用于各种语言。《群经平议》认为“但曰不与立,文义未足。”[1](P1096)我们认为这一点欠妥,臧文仲即鲁国的大夫孙辰,历仕庄、闵、僖、文四朝,[13](P165)作为鲁国的大夫,推贤进士是其职责,而且孔子也向来主张“举直错诸枉”,上文知贤而不举这一语境已限制了“与立”的意义,所以即使后面不加“于朝”,听话人也会明白,这正体现了《论语》言简意赅的特点。 2.“位”在《论语》中共出现8次,其意义有两种,一种指“职位”,共5次,如“不在其位,不谋其政”(《泰伯》);一种指“座位”,共3次,如“吾见其居於位也,见其与先生并行也。非求益者也,欲速成者也。”(《宪问》)无论是职位还是座位,都写作“位”,而不写作“立”。“立”在《论语》中共出现26次,都写作“立”。除了俞樾、杨伯峻认为应当作“位”解的外,其余的24次均不作“位”解,这不太符合《论语》的用字系统。“如果我们所作的词义解释,只在这一处讲得通,不但在别的书上再也找不到同样的意义,连在同一部书里也找不到同样的意义,那么,这种意义是可怀疑的。”[3](P318) 黄侃先生曾说:“恒文句读,但能辩解字谊,悉其意旨,即可了然无疑;或

编前按:在整个初中乃至高中及大学的语文文言文学习中,“之”字的理解方法应该是最多的几个字之一,而且是最常见的多义字。以下罗列的几种用法是最常见的,可能有所不全。仅供分享。 之 ⑴【代词】他,她,它(们)。例: ①人皆吊之。(之:他,指上文善术者) ②以刀劈狼首,数刀毙之。(之:它,指狼。) ③媪之送燕后也,持其踵为之泣。(本义项指后一个“之”:她,指燕后。) ④彼竭我盈,故克之。(之:他们,指齐军。) ⑤我见相如,必辱之。(之:他,指相如。) ⑥以杜君言泛讯之。(之:他们,旨狱中囚犯。) ⑦阿母得闻之,槌床便大怒。(之:它,指上文府吏的话。) ⑧遽扑之,入石穴中。(之:它,指蟋蟀。) ⑨收天下之兵,聚之咸阳。(本义项指后一个“之”它指兵器。) ⑵翻译为:的。例: ①近塞之人,死者十九。(《塞翁失马》) ②小大之狱,虽不能察,必以情。 ③坎坎伐檀兮,置之河之干兮。 ④东割膏腴之地,北收要害之郡。 ⑶【动词】往,到......去。例: ①如欲之南海,何如?(《为学》) ②去逾四十里,之虚所卖之。(本义项指前一个“之”。) ③诸将请所之。 ④辍耕之垄上,怅恨久之。(本义项指前一个“之”。) ⑤又有剪发杜门,佯狂不知所之者。 ⑥于是弃其家走之关中。

⑦有牵牛而过堂下者。王见之,曰:“牛何之?”(本义项指后一个之“之”。) ⑧然后驱而之善,固民之从之也轻。(本义项指第一个“之”) ⑷这,此。例: ①以君之力,曾不能损父之丘,如太行王屋何?(本义项指后一个“之”。) ②其上以构脂、腊和氏灰之类昌之。(本义项指前一个之。) ③有良田、美池、桑竹之属。 ④公输盘为楚造云梯之械。 ⑤均之二策,宁许以负秦曲。 ⑥郯子之,其贤不及孔子。 ⑦于是六国之士,有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之为之谋。(本义项指中间一个。) ⑸作宾语前置(倒装句)的标志。例: ①何陋之有? ②宋何罪之有? ③句读之不知。 ④何功之有哉? ⑤诗云:“他人有心,予忖度之。”——夫子之谓也。(本义项指后一个之。) ⑹我。例: ①君将哀而生之乎? ②不知将军宽之至此也! ③以是知公子恨之复返也。 ④臣乃市井鼓刀屠者,而公子亲数存之。 ⑤今单车来代之,何如哉? ⑥寡君之以为戮,死且不朽。(之以为戮:以之为戮。之:指我们。) ⑺用在句末补足音节,无实义。例:

以字的用法 1.用作介词。主要有以下几种情况: (一)表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可视情况译为“用”“拿”“凭借”“依据”“按照”“用(凭)什么身份”等。例如: 以故法为其国与此同。(《察今》) 愿以十五城请易璧。(《廉颇蔺相如列传》) 乃入见。问:“何以战?”(《曹刿论战》) 余船以次俱进。(《赤壁之战》) 是时以大中丞抚吴者为魏之私人……(《五人墓碑记》) (二)起提宾作用,可译为“把”。例如: 秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧。(《廉颇蔺相如列传》) (三)表示动作、行为产生的原因,可译为“因”“由于”。例如: 且以一璧之故逆强秦之欢,不可。(《廉颇蔺相如列传》) 时操军兼以饥疫,死者太半。(《赤壁之战》) (四)引进动作、行为发生的时间和处所,用法同“于”,可译为“在”“从”。例如:余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,……至于泰安。(《登泰山记》)今以长沙豫章往,水道多绝,难行。(《汉书?西南夷传》) (五)表示动作、行为的对象,用法同“与”,可译为“和”“跟”;有时可译为“率领”“带领”。例如: 天下有变,王割汉中以楚和。(《战国策?周策》) (公子)欲以客往赴秦军,与赵俱死。(《信陵君窃符救赵》) 2.用作连词。用法和“而”有较多的相同点,只是不能用于转折关系。 (一)表示并列或递进关系,常用来连接动词、形容词(包括以动词、形容词为中心的短语),可译为“而”“又”“而且”“并且”等,或者省去。例如: 夫夷以近,则游者众……(《游褒禅山记》) (二)表示承接关系,“以”前的动作行为,往往是后一动作行为的手段或方式。可译为“而”或省去。例如: 余与四人拥火以入……(《游褒禅山记》) (三)表示目的关系,“以”后的动作行为,往往是前一动作行为的目的或结果。可译为“而”“来”“用来”“以致”等。例如: 作《师说》以贻之。(《师说》) 敛赀财以送其行。(《五人墓碑记》) 不宜妄自菲薄……以塞忠谏之路也。(《出师表》) (四)表示因果关系,常用在表原因的分句前,可译为“因为”。例如: 诸侯以公子贤,多客,不敢加兵谋魏十余年。(《信陵君窃符救赵》) 古人……以其求思之深而无不在也。(《游褒禅山记》) (五)表示修饰关系,连接状语和中心语,可译为“而”,或省去。例如: 木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。(陶渊明《归去来辞》) 3.复音虚词“以是”“是以”,相当“因此”,引出事理发展或推断的结果。例如: 以是人多以书假余……(《送东阳马生序》) 余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。(《石钟山记》) 是以十九年而刀刃若新发于硎。(《庖丁解牛》)

(1)A:阿里真能写。X可以 B:是的,他能在1小时内写出1000字以上的作文。→可以(2)他很能团结周围的人。X可以 (3)他一天能记住30个生词。→可以 ·“能”可以表示“能力”,“可以”也跟它一样吗? “可以”也可以表示“能力”,但跟“能”(见第29条)不完全相同。 用“能”或“可以”填空,如果有几种选择,想想它们有什么不同: ①小王不怎么会说,但很______写。 ②他一小时______打2000个汉字。 ③他真_____讲,不用看讲稿,一讲讲了两个小时。

(1)A:今晚的晚会,你能来参加吗?→可以 B1:可以。 / 我能来。 X能 B2:不能。 X不可以 (2)我明天有事,不能陪你去玩了。 X可以 (3)这种草药能治肝病。→可以 “能”和“可以”在表示可能是有什么不同? 在表示可能时,“能”和“可以”有相同的地方,也有不同的地方,我们可以看下面的图表: 用“能”或“可以”填空,如果有几种选择,想想它们有什么不同: ①他刚才来电话说,公司临时有很多活要干,他不______来了。 ②A:你_____帮我一个忙吗?B:______。 ③A:明天的球赛你_____参加吗?B:我_____参加。 ④机器人______代替人干不少事情。

(1)A:我能参加你们班的活动吗?→可以 B:可以。 (2)A:我能不能进去?→可不可以 B:不能进去。/ 不可以进去。/ 不行。 (3)你们有什么问题都可以提出来。 (4)HSK考试要求用铅笔答题,不能用圆珠笔。 (5)老王还没到没关系,我们可以先干起来。 ·表示许可时,“能”和“可以”的用法,什么时候相同,什么时候不同? “许可”和“可能”有关系,但它们又是可区分的。比如例(1)“我能参加你们班的活动吗?”这是问对方是不是同意、许可自己参加。而“你能参加我们班的活动吗?”这是问对方有没有这种可能。 “能”和“可以”都可表示“许可”。但具体用法有不同:

“之”用法的归纳 一。作代词的情况:“之”字在动词后一般作代词 ①太后盛气而揖之。 ②不知将军宽之至此也 ③取之于蓝,而青于蓝 ④爱其子,择师而教之 二.作动词的情况:一般来说“之”字后接(表处所的词),“之”字作动词用 1.送杜少府之任蜀州 2.项伯乃夜驰之沛公军到 3.吾欲之南海 三。作结构助词的情况:a.在偏正短语中,“之”字相当于“的”字 1.废先王之道,焚百家之言。 2.一人之心,千万人之心。 3.燕赵之收藏,韩魏之经营 4.独夫之心,日益骄固。 请问:划线的短语是什么短语?偏正短语 b.作为结构助词的另一种情况: 1.吾妻之美我者,私我也。 2.师道之不传也久矣。 3.王知如此,则无望民之多于邻国也。 4.道之所存,师之所存也。 划线的短语是什么短语?主谓短语。在主谓短语间,“之”字用于取消短语在句中的独立性 四。音节助词。用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义 例子: 东割膏腴之地,北收要害之郡。 百万之师,仰关而攻秦。 顷之,烟炎张天。 小结:“之”字的用法:1、作代词:代第三人称,作宾语 2、作动词:意思相当于“去”或“前往” 3、作结构助词:在偏正短语中相当于“的”;在主谓短语中,用于取消句子的独立性 4、作音节助词:补足音节用 5、作为宾语前置和定语后置的标志: 巩固练习:1、刺人而杀之。(《寡人之于国也》) 2、久之能以足音辨人。(《项脊轩志》) 3、先妣抚之甚厚。(《项脊轩志》) 4、儿之成,则可待也。(《项脊轩志》) 5、何陋之有?(《陋室铭》) 6、臣闻求木之长者,必固其根本。(《谏太宗十思疏》) 7、古之学者必有师。(《师说》) 8、句读之不知,惑之不解。(《师说》) 9、欲诛有功之人。(《鸿门宴》) 10、沛公之参乘樊哙也。(《鸿门宴》)

“以”,作为介词的用法是比较复杂的,尤其是在古汉语中。古汉语中,“以”单独使用,组成的介宾词组,作状语或是补语。其情况可具体分为九种: 一、引进动作行为所凭借的工具、手段、前提,这时的“以”可译为“用”“拿”“凭”等。在古代文言文中,这样的用例很多见。 在《聊斋志异·狼三则》中有“屠暴起,以刀劈狼首”,这里的“以”就作“用”来讲了;在《墨子·法仪》中有“百工为方以矩,为园以规,直以绳,正以县”,这里的“以”就作“拿”讲。 现代汉语中,“以”还是可以表示动作、行为赖以进行的凭借,相当于口语里的“用”或“拿”。这个意义,承接了古汉语中的意义,并没有产生变化,只是在用法与结构上,现代汉语中,“以”组成的介宾词组是放在谓语中心语的前面的。 二、引进动作行为所依据的原则、条件,可译为“根据”“依靠”等。 《吕氏春秋·察传》中有“凡闻言必熟论,其于人必验之以理”,这里的“以”就是“根据”的意思,这样后一句就可以翻译成“必须根据情理来检验它”。《资治通鉴·汉纪·献帝建安十三年》中“若能以吴越之众与中国抗衡,不如早与之绝”,这里的“以”就是“依靠”的意思了。现代汉语中,相当于“按”“依据”这一义项的是表示动作行为的方式了。当然,古今用法的主要差异还是在于介宾词组与谓语中心词的前后位置关系。 三、引进动作行为涉及的对象。可译为“把”“同”等。 《左传·襄公九年》中“公送晋侯,晋侯以公宴于河上”,这句中的“以”就可以看作是“为”的意思;《国语·晋语四》中“楚伯以吕郤之谋告公”,这句中的“以”则可以翻译为“把”,“楚伯把吕郤的阴谋告诉了晋文公”;《韩诗外传》卷四中“齐桓公独以管仲谋伐莒,国人知之”,这句话中的“以”译为“同”。 现代汉语中,“以”作为介词引进动作行为涉及的对象这一用法已经极少见。当然,在某些方言地区还仍存在,但这里就不再做详细介绍了。 四、引进动作行为发生的原因,可以翻译为“因为”“因”“由于”。 这一个义项大家最熟悉的例句就是宋代范仲淹《岳阳楼记》中那句“不以物喜,不以己悲”,“不因为外界事物而高兴,不因为自己的遭遇而悲哀”;唐代柳宗元《捕蛇者说》中“而我以捕蛇独存”,这里面的“以”可以译为“由于”。 现代汉语中,“以”作介词表示原因的时候,往往和“而”连用,最最常见的形式就是“以……而闻名”、“以……而骄傲”、“以……而自豪”等等。 五、引进动作行为发生的时间,这里的“以”字介宾词组一般是作状语,作补语的就相对较少了,可译为“在”“按”等。 《史记·卫将军骠骑列传》中有“韩说以太初三年任游击将军”,这句话中的“以”很明显就可译为“在”,“韩说在太初三年任游击将军”;我们在中学学过的《孟子·梁惠王上》中也有一句“斧斤以时入山林,林木不可胜用也”,这句话我们很简单地翻译成“伐木工人按季节进入山林砍伐树木,木材就用不完了”。 现代汉语中,“以”作介词,失去了表示动作行为发生的时间这一义项和语法功能。 六、引进动作行为发生的处所,可译为“在”。这样的例子不是很多见。 《商君书·说民》中“治国者贵下断。故以十里断者弱,以五里断者强”,这句话依据资料可以翻译成“治理国家贵在由下层判断是非。所以在十里之内能判断是非的,国家就弱;在五里之内能判断是非的,国家就强。”在屈原的《离骚》中也有“忽奔走以先后,及前王之踵武”,这两处的“以”都可以当“在”讲。 七、引进动作行为发生的起点,译为“从”“自”。 《墨子·迎敌祠》中“敌以东方来”中的“以”就是“从”的意思;《潜夫论·遏利》中“自古于今,上以天子,下至庶民,蔑有好利而不亡者,好义而不彰者也”,[1]这句话中“以”可看作“自”。 现代汉语中,几乎没有这样的用例了。 八、引进人物参与某种行动的身份,可以不译。 《史记·卫将军骠骑列传》中“将军苏建,杜陵人,以校尉从卫将军青,有功,为平陵侯”,这句中的“以”就是表示以什么样的身份,可以意译为“作为”。 这个用法在现代汉语中较为常见了。人们通常在说话的时候,尤其是作讲演的时候都会说类似于这样的格式,如“以……的身份”“以……的名义”“以……的生命”“以……的人格”等等,当然,这样的形式在句子中仍然是作状语,修饰谓语中心语。 九、引进论事的标准,可译为“以……论”、“论”。 《孟子·万章下》中有“以位,则子,君也;我,臣也,何敢与君友也?以德,则子事我者也,奚可以与我友?”这里的“以”就可看作“以……论”“论”的意思。 这个用法在现代汉语中已不再常见。当人们要表达论事的标准时,已经不在用“以”,而是直接说“就……而论”“就……而言”或者是“在……方面”。 在这里,还要简单提一下“以”字的复合结构,如“以此”、“以故”、“以是”、“以斯”、“以之”、“以为”、“以……为……”、“以……而……”、“以……故”、“以……往”等等。 一、“以此”,一种是介宾词组,作状语,引进动作行为发生的原因。译为“因为这个”或是表示引进动作行为所凭借的事物,译为“用这个,拿这个”等;另一种是作为连词,表示结果,可译为“因此”“所以”。这里主要是讲“以此”作为介宾词组的用法,用在分句或是句子开头,上承说明原因的分句或句子。《史记·孙子吴起列传》中“君因谓武侯曰:‘试延以公主,起有留心则必受之,无留心则必辞矣。以此卜之。’”,这句话中的“以此”就可以译为“用这个”。《史记·季布栾布列传》中有句“当是时,诸公皆多季布能摧刚为柔,朱家亦以此名闻当世”,这里的“以此”就是“因为这个”的意思了。