第一节 硫及其化合物 第3课时 硫酸根离子检验、硫和含硫化合物的相互转化

课前自主预习

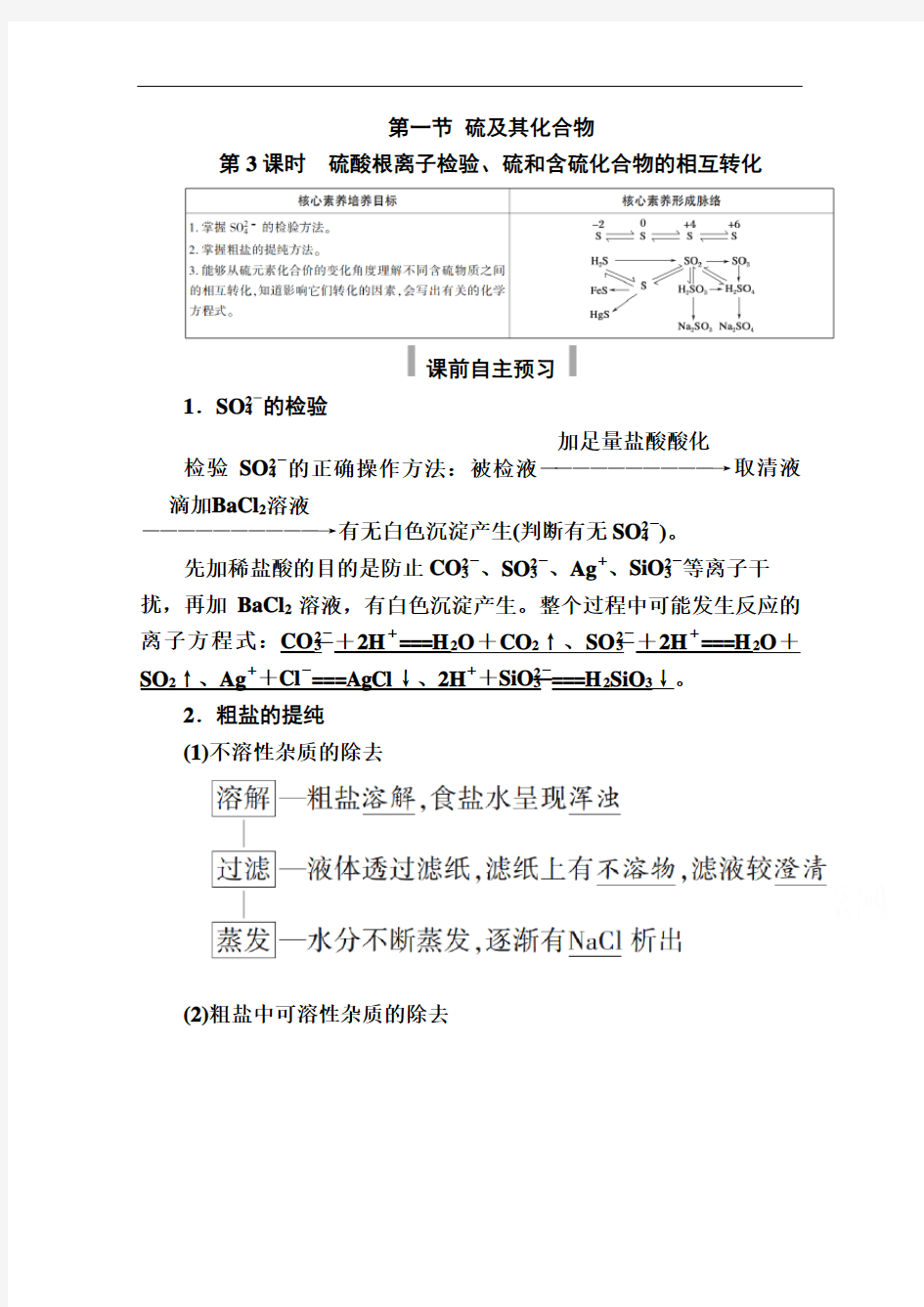

1.SO 2-4的检验

检验SO 2-4的正确操作方法:被检液―

―――――――――→加足量盐酸酸化

取清液――――――――――→滴加BaCl 2溶液

有无白色沉淀产生(判断有无SO 2-4)。

先加稀盐酸的目的是防止CO 2-3、SO 2-3、Ag +、SiO 2-3等离子干

扰,再加BaCl 2溶液,有白色沉淀产生。整个过程中可能发生反应的

离子方程式:CO 2-3+2H +===H 2O +CO 2↑、SO 2-3+2H +===H 2O +

SO 2↑、Ag ++Cl -===AgCl ↓、2H ++SiO 2-3===H 2SiO 3↓。

2.粗盐的提纯

(1)不溶性杂质的除去

(2)粗盐中可溶性杂质的除去

按照上面表格的设计进行实验(每种试剂均加足量),则加入足量的Na2CO3溶液时还发生了一个反应,其化学方程式为Na2CO3+BaCl2===BaCO3↓+2NaCl,这样设计的优点是加入Na2CO3溶液一并把原来杂质CaCl2和过量的BaCl2全部除去了,接下来的操作是过滤,最后再向滤液中加稍过量盐酸中和过量的Na2CO3和NaOH,之后蒸发结晶。

3.不同价态硫物质的转化

(1)常见不同价态硫的化合物

①-2价:H2S、Na2S、FeS等。

②+4价:SO2、H2SO3、Na2SO3等。

③+6价:SO3、H2SO4、Na2SO4等。

(2)通过下表中实验可完成不同价态硫元素物质之间的转化,请填写下表:

(3)下表中的实验可完成相同价态硫元素物质之间的转化,请填写下表:

课堂互动探究

硫酸根离子的检验

1.原理

利用Ba2++SO2-4===BaSO4↓(白色),BaSO4具有不溶于盐酸、稀硝酸的特性。

2.试剂

可溶性钡盐(BaCl2)、盐酸。

3.排除干扰

(1)Ag+干扰:用盐酸酸化可排除Ag+干扰。

(2)CO2-3、SO2-3、PO3-4干扰:因为BaCO3、BaSO3、Ba3(PO4)2也是白色沉淀,与BaSO4白色沉淀不同的是,这些沉淀可溶于强酸中。因此检验SO2-4必须用盐酸酸化。不能用硝酸酸化,因为在酸性条件下,SO2-3、HSO-3、SO2等会被溶液中的NO-3氧化为SO2-4,从而干扰实验结果。

4.操作方法

粗盐的提纯

1.物质的分离和提纯的“三个必须”和“四个原则”

(1)三个必须

①除杂试剂必须稍过量。

②过量试剂必须除尽。

③除杂途径选最佳,有多种杂质时除杂顺序必须合理。

(2)四个原则

2.除去粗盐中可溶性杂质的原理

3.试剂加入的先后顺序

根据原理可知,Na2CO3溶液既可除去CaCl2,又可除去过量的BaCl2,故Na2CO3溶液必须在加BaCl2溶液之后加入,盐酸要除去过量的Na2CO3和NaOH,故应最后加入,因此各试剂的加入顺序可以为:

(1)BaCl2→NaOH→Na2CO3→盐酸;

(2)NaOH→BaCl2→Na2CO3→盐酸;

(3)BaCl2→Na2CO3→NaOH→盐酸。

切记:加盐酸要在过滤之后。

不同价态硫元素之间的转化规律

1.升降转化规律

硫的常见化合价有-2、0、+4、+6,在不太强的氧化剂或不太强的还原剂作用下,硫元素的化合价升高或降低只变化到相邻的价态值。例如-2价的硫通常的氧化产物是零价的硫(单质)。

2.互不换位规律

(1)S-2与S+6之间发生氧化还原反应时,只能变成中间价态,不可能变成互换位置。例如:H2S+H2SO4(浓)===S↓+SO2↑+2H2O中,S 是氧化产物,SO2是还原产物。

(2)硫元素相邻价态的微粒之间不发生氧化还原反应。

例如:S与H2S、S和SO2、SO2和浓H2SO4之间不发生氧化还原

反应。

3.跳位转化规律

遇到很强的氧化剂时,低价态的硫可能被氧化到比邻位更高的价态,称为“跳位”。

例如:2H 2S +3O 2(足量)=====燃烧

2SO 2+2H 2O

典例题组训练

题组一 SO 2-4的检验

1.检验试样中有无SO 2-4的操作及结论正确的是( A )

A .先加盐酸无明显现象,再加BaCl 2溶液有白色沉淀,一定有SO 2-4

B .加盐酸酸化的BaCl 2溶液有白色沉淀,一定有SO 2-4

C .滴加硝酸酸化的Ba(NO 3)2溶液有白色沉淀,一定有SO 2-4

D .滴加BaCl 2溶液有白色沉淀,一定有SO 2-4

解析:A 项,先加盐酸无明显现象,排除了CO 2-3、SO 2-3、Ag

+等的干扰,再加BaCl 2溶液产生白色沉淀,即说明溶液中存在SO 2-4;

B 项,Ag +对SO 2-4的检验有干扰;

C 项,SO 2-3对SO 2-4的检验有干扰;

D 项,CO 2-3、SO 2-3、Ag +等均对SO 2-4的检验有干扰。

2.某溶液中可能含有SO 2-4、CO 2-3、Cl -。为了检验其中是否含有

SO 2-4,除BaCl 2溶液外,还需要的溶液是( B )

A .H 2SO 4

B .HCl

C .NaOH

D .NaNO 3

解析:加入盐酸会使碳酸钡溶解,以排除CO 2-3的干扰。

题组二粗盐的提纯

3.(双选)为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO2-4及少量泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,下列操作顺序正确的是(BD)

①过滤②加入过量的NaOH溶液③加入过量的盐酸

④加入过量的Na2CO3溶液⑤加入过量的BaCl2溶液⑥加热蒸发

A.④①⑤②①③⑥B.⑤④②①③⑥

C.②⑤④③①⑥D.②⑤④①③⑥

解析:除Ca2+可用Na2CO3溶液,除Mg2+可用NaOH溶液,除SO2-4可用BaCl2溶液;为将杂质离子全部除去,加入的试剂必须是过量的,过量的试剂必须在后面操作中除去。因此,Na2CO3溶液必须在BaCl2溶液之后加入,否则过量的Ba2+无法除去,且盐酸需在过滤操作之后加入,除去过量的CO2-3和OH-,最后加热蒸发除去HCl,结晶得到纯净的NaCl。

4.为了除去KCl溶液中少量的MgCl2、MgSO4,可选用Ba(OH)2,HCl和K2CO3三种试剂,按下图步骤操作:

(1)写出三种试剂的化学式:

A Ba(OH)2,

B K2CO3,

C HCl。

(2)填表:

解析:除去KCl溶液中的MgCl2、MgSO4,实质是除去溶液中的Mg2+和SO2-4,可以选用过量的Ba(OH)2溶液;而过量的Ba2+则选用K2CO3溶液除去,最后加入适量HCl除去过量的OH-和CO2-3,加热煮沸使HCl逸出,即可得到纯净的KCl溶液。

分离和提纯的比较

项目分离提纯

概念把混合物中各组成成分

分离开,得到纯净的原状

态的各物质

把被提纯物质中的杂质

除去,并分离出纯净的被

提纯物

区别和联系分离和提纯都是依据混合物中各物质的物理性质和化学性质的区别设计方案,即二者原理相同。提纯过程也包含分离过程,只是杂质部分通常要弃去

原则与分离或提纯一般应遵循不增、不减、易复原、易分

题组三含硫物质间的转化

5.Na2SO3中有+4价的硫,它既有氧化性又有还原性,现有试剂:溴水、Na2S溶液、Na2SO3溶液、H2SO4、NaOH溶液、氨水。

(1)要证明Na2SO3具有还原性,应选用的试剂有Na2SO3溶液、溴水,看到的现象是溴水褪色,反应的离子方程式为SO2-3+Br2+

H2O===SO2-4+2Br-+2H+。

(2)要证明Na2SO3具有氧化性,应选用的试剂有Na2SO3溶液、Na2S 溶液、H2SO4,看到的现象是有黄色浑浊出现,反应的离子方程式为SO2-3+2S2-+6H+===3S↓+3H2O。

(3)证明H2SO3的酸性小于H2SO4,选用的试剂有Na2SO3溶液、H2SO4,反应的现象是有刺激性气味的气体产生,反应的离子方程式为SO2-3+2H+===SO2↑+H2O。

解析:(1)要证明Na2SO3具有还原性,应选用氧化性物质溴水。向Na2SO3溶液中滴加溴水,溴水褪色,说明Na2SO3具有还原性。(2)要证明Na2SO3具有氧化性,应选用还原性物质Na2S溶液和H2SO4。先加入少量H2SO4,使反应在酸性环境中进行,为反应提供H+,再向Na2SO3溶液中滴加Na2S溶液,若溶液中出现黄色浑浊,说明有单质硫生成,也说明Na2SO3具有氧化性。(3)要证明H2SO3的酸性小于H2SO4,应选用的试剂为Na2SO3溶液和H2SO4,向Na2SO3溶液中滴加硫酸,若有气泡产生,说明H2SO3的酸性小于H2SO4。

6.下图表示物质A~F之间的转化关系,其中A为淡黄色固体,B、C为无色溶液,D为气体,E、F为白色沉淀。请填写下列空白:

(1)写出各物质的化学式:

A S,

B H2SO3,

C H2SO4,

D SO2,

E BaSO3,

F BaSO4。

(2)写出下列反应的化学方程式:

B―→A:H2SO3+2H2S===3S↓+3H2O。

B―→C:H2SO3+Cl2+H2O===H2SO4+2HCl。

(3)写出C―→F的离子方程式:SO2-4+Ba2+===BaSO4↓。

(4)在A~F六种物质中,既有氧化性又有还原性的是ABDE(填字母代号)。

解析:中学阶段学过的淡黄色固体物质有S、Na2O2和AgBr,其中能与O2反应的是硫,则D为SO2,B为H2SO3,E为BaSO3,C为H2SO4,F为BaSO4。硫元素的最高正价为+6价,最低负价为-2价。含处于中间价态硫元素的物质,既具有氧化性又具有还原性。

核心素养

1.理清硫元素的化合价与氧化性、还原性之间的关系

2.掌握硫及其化合物之间的转化规律

(1)相同价态硫的转化是通过酸、碱反应实现的

反应②、③、④的化学方程式为

②H2SO3+2NaOH===Na2SO3+2H2O;

③Na2SO3+H2SO4===Na2SO4+H2O+SO2↑;

④Na2SO3+H2O+SO2===2NaHSO3。

(2)不同价态硫的转化是通过氧化还原反应实现的

当硫元素的化合价升高或降低时,一般升高或降低到其相邻的价态,即台阶式升降,可用下图表示

提醒:①同种元素相邻价态的粒子间不发生氧化还原反应,如S

和H2S、S和SO2、SO2和浓硫酸之间不发生氧化还原反应。

②当硫元素的高价态粒子与低价态粒子反应时,一般生成中间价态,如2Na2S+Na2SO3+3H2SO4===3Na2SO4+3S↓+3H2O。

同价态硫元素之间的转化也是物质推断的重要突破点,可以从物质类别的角度进行分析与迁移。

如:SO2、Na2SO3、NaHSO3之间的转化代表着酸性氧化物、正盐、酸式盐之间的转化;H2S、Na2S、NaHS之间的转化代表着二元弱酸、正盐、酸式盐之间的转化,可类比CO2、Na2CO3、NaHCO3之间的转化。

(注:上述转化可通过与酸或碱反应实现)

【例1】硫在空气中燃烧生成气体A,把A溶于水得溶液B,向B中滴加溴水,溴水褪色,B变成C,在C里加Na2S产生气体D,把D通入B溶液得浅黄色沉淀E。A、B、C、D、E都含同一种元素。按A、B、C、D、E顺序排序的是()

A.SO2、H2SO4、H2SO3、H2S、S

B.SO2、H2SO3、H2SO4、H2S、S

C.SO2、H2SO3、H2SO4、SO3、Na2S2O3

D.SO3、H2SO4、H2SO3、SO2、Na2S2O3

【解析】硫在空气中燃烧生成SO2,SO2溶于水得H2SO3,向H2SO3中滴加溴水生成H2SO4和HBr,在H2SO4溶液中加Na2S产生气体H2S,H2S与H2SO3反应产生浅黄色沉淀S,故B项正确。

【答案】 B

【例2】含硫煤燃烧会产生大气污染物,为防治该污染,某工厂设计了新的治污方法,同时可得到化工产品,该工艺流程如图所示,下列叙述不正确的是()

A.该过程中可得到化工产品H2SO4

B.该工艺流程是除去煤燃烧时产生的SO2

C.该过程中化合价发生改变的元素为Fe和S

D.图中涉及的反应之一为Fe2(SO4)3+SO2+2H2O===2FeSO4+2H2SO4

【解析】根据图可知,该工艺中Fe2(SO4)3溶液吸收SO2生成FeSO4和H2SO4,该反应的化学方程式为Fe2(SO4)3+SO2+2H2O===2FeSO4+2H2SO4,该工艺不仅吸收了SO2,还得到了化工产品H2SO4,A、D正确;根据以上分析可知该工艺流程是除去煤燃烧时产生的SO2,B正确;该过程中化合价发生变化的元素有氧、铁、硫,C错误。

【答案】 C

第16课三民主义的提出和发展(文科) 【内容标准】了解三民主义及新三民主义的基本内容,认识其推动资产阶级革命的作用【重点难点】重点:三民主义及新三民主义的内容和作用 难点:新三民主义对三民主义的发展 【课前自学】 一、(旧)三民主义 (一)背景:1、经济:19世纪末20世纪末,民族资本主义获得初步发展 2、政治:(1)鸦片战争后,不断加深;19世纪末,中国面临危机(2)无情的现实面前,方案屡屡碰壁,以为代表的派登上历史舞台。 3、思想:孙中山一边学习,一边考察,大大丰富了民主革命思想。(二)概况: 1、提出:(1)年,孙中山等人在组建了中国同盟会,提出了同盟会纲领:“、、、”。 (2)不久又在《民报·发刊词》上,将这个纲领阐发为以建立资产阶级民主共和国为目标的“”、“”、“”三大主义,作为革命的指导思想。 2、主要内容: (1)主义:即“驱除鞑虏,恢复中华”,就是用革命手段推翻支持的。(2)主义:指“创立民国”,就是通过,推翻,建立。(3)主义:即“平均地权”,主张,现有地价归所有,革命后因社会进步所增长的地价归所有,由国民共享。 (三)评价:1、性质:近代比较完整的资产阶级革命纲领 2、积极作用:(1)表达了资产阶级在、上的利益和要求; (2)反映了中国人民实现和的愿望,是辛亥革命的重要理论指导。 3、局限性:没有明确提出反帝主张;没有提出切实可行的土地革命纲领。 二、新三民主义 (一)背景:1、辛亥革命果实被袁世凯窃取; 孙中山捍卫的斗争都以失败告终,使他认识到救国必须。 2、的胜利,使处于彷徨和苦闷中的孙中山看到希望。 3、和的帮助 (二)概况: 1、提出:年1月,中国国民党通过宣言,接受中国共产党的反帝反封建主张,实际上确立了“”的三大政策,重新解释了三民主义,将旧三民主义发展为新三民主义。 2、主要内容:(1)民族主义:一为自求解放;二为一律平等。(2)民权主义:民权为所共有,凡之个人及团体,均得享有自由及权利。 (3)民生主义:平均地权,,实行“”的政策。 (三)评价:1、性质:比旧三民主义有了质的飞跃,但在内容上仍属于范畴。 2、积极作用:和中国共产党的民主革命纲领有着基本相同的革命目标,即反对,反对,这成为国共合作的和国民革命时期的。此后,轰轰烈烈的国民革命在全国展开。 【课中研学】 1、三民主义在推动中国资产阶级民主革命中的作用。

教学准备 教学目标 教学目标: 知识与能力: 了解宋明理学的代表人物及其主要思想观点。分析宋明时期儒学的新发展及其对社会生活的影响。培养学生理解古代思想家主要学术观点的能力。 过程与方法:结合宋明理学代表人物的经历和浅显的文字材料,帮助学生弄清理学的内涵。 情感态度与价值观: 通过对宋明理学相关知识的学习,进一步加深对中华民族博大精深、源远流长的思想文化的理解,增强民族自信心和自豪感。初步形成对国家、民族的历史使命感和社会责任感,培养爱国主义情感,树立为社会主义现代化建设做贡献的人生理想。 教学重难点 重点 掌握程朱理学基本内容。 难点 理解理学和心学的思想内涵;正确评价程朱理学和王阳明心学的历史地位 教学过程 【导入新课】 嵩阳书院在河南省登封市嵩山南麓,太室山脚下,因坐落在嵩山之阳故而得名。嵩阳书院创建于北魏孝文帝太和八年(484年),是我国四大书院之一。这里山峦环拱,溪水长流,松柏参天,清雅静谧。北宋时期,理学大师程颢、程颐兄弟曾在此聚众讲学,从此书院名声大振,成为宋代理学的发源地之一。同时,嵩阳书院从五代后唐到清代末年,经历了近千年的讲学历史,对传播中华民族传统文化和培养人才发挥了重要作用。那你知道还有哪些理学大师曾在这里讲学吗?而理学与儒学又有何关系呢? 【推进新课】 一、三教合一(提问式一带而过) 1、魏晋南北朝时期,儒学的独尊地位被动摇。 【合作探究】1:儒学地位动摇的原因是什么?

从汉末到魏晋南北朝时期,社会动荡不安,士人对儒家思想产生怀疑; 佛教和道教的盛行,对儒学的冲击。(P12第一段) 2、隋唐时期三教合一,儒学正统地位受到严重挑战 隋朝,儒学家提出三教合归儒的主张,又称“三教合一”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。唐朝,统治者奉行三教并行的政策,即尊道、礼佛、崇儒。佛教和道教的发展,开始挑战儒学的正统地位。 3、儒学复兴运动的掀起 (1)先声——韩愈 (2)掀起——北宋士大夫们 二、程朱理学 1、理学的概念 北宋时期,儒家学者冲破汉唐儒学的*,融合了佛道思想来解释儒家的义理。他们建立了以“理”为核心的新儒学体系,称之为“理学”。 【合作探究】2:宋代“理学”兴起的社会条件是什么? 1)宋代为加强*主义中央集权,重文轻武,倡导尊儒读经。 2)宋代农业、手工业经济的发展,科技文化的进步。理学对自然及社会规律的思考正是宋科技文化发展的结果 3)从魏晋至唐,儒、佛、道三教长期论争和融合奠定了基础。 2、程朱理学的代表人物:程颢(chéng,hào)、程颐(chéng,yí)、朱熹。 3、程朱理学的主要思想 (1)二程理学(北宋) ①“天理”是宇宙万物的本原,万物只有一个天理,先有理后有物。——核心思想 (这是理学的核心思想,也是典型的客观唯心主义。) ②“天理”和*道德直接联系起来。认为“理”不仅是自然界的普遍法则,也是人类社会的法则。三纲五常等封建*道德和封建制度、封建秩序都是天理的体现,是不可改变的。认为天理是世界的本原,体现在社会上是儒家的道德*,体现在人身上就是人性。 ③主张通过“格物致知”的方法去把握“理”。 所谓“格物致知”原出于《礼记o大学》,《大学》修身、齐家、治国、平天下之道皆以“格物致知”为前提。所谓“格物”就是指“即物穷理”。“格”字有二义,一是“来”的意思,格物也就是“达于物”,或者“即于物”的意思;二是“穷至”、“极至”的意思,所谓格物也就是就

人民版必修三第一单元 第4课宋明理学限时训练 姓名:___________班级:___________ 一、单选题 1.中唐晚期,啖助、赵匡和陆淳等创立了“新春秋经学”,流露出极鲜明的欲重整人伦、重正纲纪的想法,使经学由以训诂为特色的章句之学向陈析义理方向发展。“新春秋经学”的创立 A.否定了先秦传统儒学B.起源于唐代三教合流 C.挑战了儒学正统地位D.有助于宋明理学形成 2.“仁”在中国古代是一种含义极广的道德范畴,不同的思想家有不同的注解。下列关于“仁”的解释中,属于理学家朱熹新阐释的是 A.“仁”是天理的核心 B.国君行政应该“志于仁” C.“仁”者“爱人” D.“仁”是一切道德价值的终极源泉 3.据史料记载,明朝海瑞五岁的女儿因为从男性家僮手中接了一块饼吃,便被海瑞认为犯了“男女授受不亲”的大防,最终被饿死。材料反映的本质问题是 A.海瑞治家的严谨态度 B.古人严格的道德自律精神 C.理学对人性的摧残 D.理学是当时占统治地位的思想 4.有学者指出:“中国佛教僧人要尊敬父母:也提倡忠君爱国,有的寺院称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。慧远在庐山讲经,就曾讲诵儒家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”这说明在中国佛教 A.完全脱离了印度早期佛教B.与儒家思想基本融为一体 C.深受中国思想文化的浸润D.与中国儒家伦理存在冲突 5.宋明理学家篡改《大学》原义改变其顺序,将“天下平”更改为“平天下”,即用“平均”或“均平”的理念与方法去治理国家,“平天下”成为在天理所规定下的均平理想境界。可见 A.理学统治地位确立利于规范社会秩序 B.宋明理学家具有爱国爱民的济世精神

C.外族入侵是“平天下”思想产生的源泉 D.理学家放弃了先秦儒学大一统的理想 6.魏晋南北朝时期,佛教因具有使人们排遣苦闷、消弭死亡恐惧的作用而繁荣,但佛教徒主张佛法的“六度”与儒学的“五常”名异实同。梁代僧人顺更讲,“释氏(释迦牟尼)之训,父慈子孝,兄爱弟敬,夫妻和柔。”这反映了 A.传统的价值观逐渐变异B.佛教成为社会主流思想 C.佛教主动适应社会需要D.三教合流的趋势已出现 7.人性是先秦以来一直讨论的问题。基于对人性的新认识,宋明理学家主张“存天理,灭人欲”,他们认为人性 A.本质是善B.本质为恶 C.非善非恶D.本善习远 8.宋代的士大夫们允许自家女儿、儿媳改嫁,还为其他妇女的再嫁提供方便。王安石因其子王雾精神失常,替儿媳庞氏择婿而嫁;范仲淹作主将守寡的儿媳嫁给自己门生王陶;还办义庄为再嫁妇女提供资金。这反映了当时 A.婚姻自主较普遍 B.理学影响力有限 C.对外贸易较发达 D.市民阶层的扩大 9.程颢程颐兄弟俩去朋友家赴宴,席间有歌妓助兴,弟弟程颐认为有辱斯文拂袖而退;而程颢却怡然自得,尽兴而归。次日程颐责问程颢,程颢笑曰:“昨日‘座中有妓’而我‘心中无妓’,今日‘座中无妓’而你‘心中有妓’”。程颐闻之,面带愧色而去。这一故事实质上反映了 A.程颢思想带有心学倾向 B.程颐主张知行合一 C.宋代市民文化繁荣 D.二程思想走向对立 10.新儒学思想家虽受到了—些佛教观念的强烈影响,然而新儒学基本上排斥佛教关于神和来世的观念,像古代中国人一样强调伦理道德。材料中的新儒学 A.背离了原始儒学的民本思想B.积极应对外来文化的挑战 C.以恢复西周礼乐制度为目标D.借宗教形式传播伦理道德 11.从儒学自身发展来看,理学作为一种哲学思潮或者儒学复兴运动,它所强调的义理之学,是对汉唐儒学的一种反动。理学的“反动”指

第17课毛泽东思想 教师:刘娟老师笔记版本:YF版笔者:佚名(该课笔记仅供参考)一.毛泽东思想的含义 含义:是中国共产党集体智慧的结晶。 二.毛泽东思想产生的历史背景 经济条件:民族资本主义短暂的春天 国际条件:十月革命的胜利的影响和共产国际的帮助 现实需要:近代救国探索不断受挫,需要新的科学理论 思想基础:马克思主义的广泛传播 阶级基础:工人阶级队伍不断壮大,工人运动不断发展 个人转变:毛泽东成为马克思主义者 三.毛泽东思想的形成和发展 1.中共创建到国民革命时期(1921-1927)—发端 代表作:《中国社会各阶级的分析》- 1925年 《湖南农民运动考察报告》- 1927年…等文章主要内容:提出坚持无产阶级对民主革命的领导权和依 靠农民进行革命斗争的主张 意义:是毛泽东思想的萌芽 2.土地革命时期(1927-1937)—初步形成 革命实际:国民大革命的惨痛教训,南昌起义、秋收起 义等接连失败,“城市中心论”不符合中国实 际。而农村敌人力量薄弱

文章:《中国的红色政权为什么能够存在》《井冈山的斗 争》-1928年 《星星之火可以燎原》-1930年 主要思想:“农村包围城市,武装夺取政权”的革命道路 “工农武装割据”思想(土地革命、武装斗争、 根据地建设) “星星之火可以燎原”等理论 意义:是马列主义普遍原理同中国革命具体实践相结合 的创举,为中国革命指明方向,标志着毛泽东思 想初步形成 3.抗日战争时期(1937-1945)—形成成熟 革命实际:抗日战争复杂环境和丰富实践。在分析中 国国情的基础上,论述中国革命进程 文章:《论持久战》-1938年 《新民主主义论》-1940年 内容:社会性质半殖民地半封建社会 主要矛盾帝国主义和中华民族的矛盾、 封建主义和人民大众的矛盾 革命任务反对帝国主义、封建主义与 官僚资本主义 革命性质资产阶级(民族)民主革命 革命动力工、农、小资产阶级、民族

《宋明理学》教学设计 课标要求:了解宋明理学的代表人物及其主要思想观点。分析宋明时期儒学的新发展及其对社会生活的影响。培养学生理解古代思想家主要学术观点的能力。 过程与方法:结合教材内容的学习,在教师的指导下搜集相关资料,加深对宋明儒学发展过程的认识。主动参与课堂讨论,分析宋明理学与传统儒学的异同,要注重同他人,尤其是具有不同见解的人合作学习和交流。学会用观察法、比较法、阅读法等学习相关问题。 情感态度价值观观:通过对宋明理学相关知识的学习,进一步加深对中华民族博大精深、源远流长的思想文化的理解,增强民族自信心和自豪感。 重点:宋明理学的产生与发展的各阶段的特征及其代表人物的主要思想。 难点:宋明理学的产生与发展的各阶段的特征及其对程朱理学和陆王心学的理解。 导语:请大家朗读下面这首词 PPT 怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。 抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。 三十功名尘与土,八千里路云和月。 莫等闲,白了少年头,空悲切。 靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭。 驾长车,踏破贺兰山缺。

壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。 待从头、收拾旧河山,朝天阙。 师:词的作者是谁?他的主要思想是什么? 生:岳飞,精忠报国。 师:岳飞,字鹏举,相州汤阴人,宋朝名将,岳飞对他的母亲非常孝顺,家贫力学,他的母亲在他背上,刻上“精忠报国”四字,岳飞以此为一生处世准则。绍兴九年议和之势已成,,岳飞满腹抱负无处施展,在征战的路上写下了这首后来传诵千古的《满江红》,同年,金撕毁议和协议,大军侵宋。岳飞带兵应敌,打败金军,一举收复失地直至开封,眼看多年愿望即将能够实现,岳飞兴奋地对大将们说:“直抵黄龙府,与诸君痛饮尔!”岳飞的愿望实现了吗? 生:没有。 师:为什么呢? 生:观点各异。 师:如果你是岳飞,在接到12块金牌之后便会怎么办呢? 生:众说纷纭。 师:为了回答这个问题,今天我们来学习理学。 一、理学复兴的背景(板书) 师:请大家朗读这首诗 PPT 《江南春》唐?杜牧 千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。 南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

《宋明理学》培优练习 1.宋明理学的传统里,程朱理学提出了“知先行后”的观点,陆王心学提出了“知行合一”的学说。 王夫之提出了“知行相资以为用”“并进而有功”的辩证的知行观。这从侧面反映出()A.宋明理学存在致命缺陷B.明末清初对知行关系有了定论 C.儒学的哲学化倾向明显D.儒学知行关系理论的不断深入 2.有日本学者指出,朱子学体系的主要构成具有鲜明的古希腊哲学中的自然学性质;李約瑟认为, 朱熹的理气二元论像是依照爱因斯坦的理论而架构出的世界观。据此可知,朱子学()A.正确揭示了宇宙的本原B.具有朴素唯物主义思想 C.蕴含着自然科学的理念D.与西方科学具有一致性 3.宋代某理学家说:“治道亦有从本而言,亦有从事而言。从本而言,惟从格君心之非,正心以正朝廷,正朝廷以正百官。”由此可知,该理学家() A.强调培养个人社会责任感B.主张强化封建等级秩序 C.认为君主德行是治国根本D.吸收了道家的治国思想 4.程朱学派与陆王学派虽然存在着严重的分歧,但他们在理想方面却存在着一致性。其一致性表现 在() A.重建儒家文化的新秩序,以安定社会 B.融合释、道、儒观念,以达到三教一统 C.强调经世致用之功.致力于政治改革 D.将理学向下通俗化,以觉醒庶民大众 5.阅读材料,完成下列要求。

材料一一般说来,任何一种哲学思想,在它的初创和发展时期,都具有一定的合理因素。但一旦被统治阶级看中,当作统治阶级的御用工具,它就会变成僵化的教条,其中的合理因素也会被窒息。程朱理学的演变正是如此。 ——摘编自《程朱理学对宋元科技发展的影响》材料二李约瑟曾经说:宋代理学本质上是科学性的,伴随而来的是纯粹科学和应用科学本身的各种活动的史无前例的繁盛。 ——摘编自[英]李约瑟《中国科学技术史》第2卷,科学出版社1990年出版根据以上材料并结合所学知识,分别对材料一和材料二中的观点进行提炼并论证。(要求:史论结合,观点提炼正确,限180字以内) 参考答案及解析 1.【答案】D 【解析】材料体现出宋明理学的传统里对知行关系的不同看法,与致命缺陷无关,故A项错误;材料没有体现出王夫之对知行关系的观点成为定论,故B项错误;C项宋明理学解决世界本源,因此哲学化倾向明显,与材料知行关系的不同看法无关,故C项错误;材料宋明理学的传统里对知行关系的不同看法,推动知行关系理论的不断深入,故D项正确。 2.【答案】C 【解析】“有日本学者指出,朱子学体系的主要构成具有鲜明的古希腊哲学中的自然学性质”不具有普遍性,不能算作正确的理论,故A项错误;“朱子学体系的主要构成具有鲜明的古希腊哲学中的自然学性质”不能说明是唯物主义,故B项错误;“朱子学体系的主要构成具有鲜明的古希腊哲学中的自然学性质;李約瑟认为,朱熹的理气二元论像是依照爱因斯坦的理论而架构出的世界观”可得出理学里有自然科学的理念存在,故C项正确;根据所学可知,理学为唯心主义哲学,与西方科学有着本质的不同,故D项错误。 3.【答案】C 【解析】题干强调君主德行是治国的根本,不是强调培养个人的社会责任感,故A项错误;题干没有涉及封建等级秩序,而是强调君主德行是治国的根

人教版历史必修三笔记(精华版) 第1课 百家争鸣和儒家思想的形成 一、“百家争鸣局面”的出现 1、春秋战国时期“百家争鸣局”面出现的原因 (1)政治上:分封制瓦解(周王室衰微,诸侯争霸) (2)经济上:井田制崩溃(铁犁牛耕的使用和推广),封建土地私有制逐渐确立 (3)阶级关系上:“士”阶层的活跃和受重视 (4)思想文化上:学术逐渐下移,“学在民间”(私学)出现 2、“百家争鸣”的含义 是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。其中影响最大的是儒、道、墨、法四家,各派主张各不相同,而在不同之中又有其相同之处。儒、墨、法诸家,侧重于政治道德;道家侧重于对宇宙本体及其发展规律的探索。各家学说的中心及其最后归宿,都是为了求治国平天下之道和理想的人生道路,这反映了中国文化的共同精神。 3、“百家争鸣”意义 (1)儒家思想就是在吸收融合各家之长的过程中形成发展起来的,并在日后成为中国传统文化的主流思想。 (2) “百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会历史的发展,起了巨大的推动作用。 二、早期儒学思想家的思想 1、孔子 (1)政治思想:提出“仁”与“礼”的学说;主张建立一个礼乐文明的社会。注重政治与人事,对鬼神敬而远之。 (2)教育思想:开创了中国古代私人讲学之风;把自己的思想主张贯穿到教育活动中;注重人的全面发展。 (3)孔子的历史地位:儒家学派创始人,教育家,文化传播者。 2、孟子 (1)思想内容:孟子继承了孔子学说,并对其“德治”思想进行发挥,提倡“仁政”学说,并提出“民贵君轻”思想。

(2)影响:对儒家思想发展有重要贡献。 3、荀子 (1)主要思想:强调“天行有常”,提出“制天命而用之”的思想,还对“礼”进行深入的讨论。 (2)地位:广泛吸收了各家思想的精华,丰富了早期儒家的思想内容,成为儒家思想的“集大成者”。 三、其他学派的主要思想 1、道家(老庄之学) (1)老子 “道”是世界根本;朴素的辩证法思想;“小国寡民”社会。 (2)庄子 宣扬天道与自然无为;追求“逍遥”。 (3)影响 老庄崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由的倾向,对中国古代文化产生了重要影响。 2、法家 (1)李悝 在魏国变法:奖励耕战、严刑峻法。 (2)商鞅 在秦国两次变法:废旧制度、重农抑商、加强中央集权、以吏为师。(3)韩非子 法家思想集大成者,将法家理论系统化;主张加强君主集权、厉行赏罚、奖励耕战;主张“事异则备变”。 (4)影响 对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国,起到了重大作用;两汉后,其法治思想被吸收到儒家体系中,成为维护专制政权的工具。 3、墨家 (1) 墨子 “兼相爱、交相利”;非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬、节用;在认识论和逻辑学贡献。 (2)影响 汉代以后,逐渐湮没失传。

人教必修三《登高》教学设计 广东省韶关北江中学语文科组朱智娟 (一)教学目标 1、了解杜甫的生平及本诗的写作背景; 2、感受诗人深沉的苦痛和无尽的哀思; 3、掌握诗歌鉴赏的一般方法: (1)掌握诗歌吟诵的基本方法; (2)掌握由意象品味诗歌意境的鉴赏技巧; (二)教学重点 1、掌握由诗歌意象品味诗歌意境的技巧; 2、赏析诗歌对仗工整、情景交融的艺术特点。 (三)教学难点 走进诗人的情感,感受诗人深沉的苦痛和无尽的哀思。 (四)教法学法 1、教法:情境渲染、朗读指导、提问法、鉴赏指导、联想触发等。 2、学法:想象法、美读法、思考探究法、能力迁移训练等。 (五)教学安排 一课时。 (六)教学流程 一、故事导入 请大家想象老师讲的故事的画面: 一千二百多年前,一个秋风萧瑟的季节,九月初九重阳节前后。夔州,长江边。大风凛冽地吹着,吹得江边万木凋零,树叶在空中簌簌下落。江水滚滚翻腾,刷刷地向前冲击。凄冷的风中,孤鸟在盘旋,猿在哀鸣——这时,一个衣衫褴褛、

老眼浑浊、蓬头垢面的老人慢慢地爬上山,步履艰难,跌跌撞撞……。这位老人,曾经豪情万丈,志在报国;这位老人,曾经渴望“致君尧舜上,再使风俗淳”;这位老人,才华横溢,“语不惊人死不休”;这位老人,无论穷达,都不忘兼济天下。然而苍天弄人,他一生数起数落,郁郁不得志。重阳节,本是登高祈寿家人团聚的节日,而年过半百,满身疾病的他却面对处在战乱之中的国家,面对万里之遥的故乡,面对漫天飘洒的落叶,面对滚滚翻腾的江水,不禁百感交集,放声高吟……。大家应该猜到,这位老人是谁吧? 二、知人论世 1、作者简介 (1)请同学们回忆初中曾经学过的杜甫的作品,介绍杜甫的生平。 (《春望》、《望月》、《春夜喜雨》、《绝句》) (2)老师补充介绍杜甫的生平经历及写作特点: (杜甫,字子美,“杜工部”,现实主义诗人; 一生穷困潦倒,饱经忧患。诗歌全面、真实地反映安史之乱前后广阔的社会生活和民生疾苦——“诗史”、“诗圣”; 诗风:沉郁顿挫。) 2、背景交代 杜甫写这首诗时,安史之乱已经结束四年了,但地方军阀们又乘时而起,相互争夺地盘,社会仍是一片混乱。在这种情势下,他只得继续“漂泊西南天地间”,在“何日是归年”的叹息声中苦苦挣扎。时代的艰难,家道的艰辛,个人的多病和壮志未酬,再加上好友李白、高适、严武的相继辞世——所有这些,像浓云似的时时压在他的心头,他为了排遣郁闷抱病登台。 三、联系解题 联系王维《九月九日忆山东兄弟》:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”理解“登高”的含义——重阳节,登高祈寿,怀念亲人,思念家乡,抒发感情。

高中历史必修三教学方案:《宋明理学》高中历史必修三教学方案:《宋明理学》 平时测验的目的主要看你掌握功课程度如何,所以你不要弄虚作假,而应心平气和地对待它。下面跟着一起来看看吧。 高中历史必修3《宋明理学》教案【一】教学准备 教学目标 1知识与技能: (1)了解宋明理学的代表人物及其主要思想观点。分析宋明时期儒学的新发展及其对社会生活的影响。 (2)培养学生理解古代思想家主要学术观点的能力。 2过程与方法: 结合宋明理学代表人物的经历和浅显的文字材料,帮助学生弄清理学的内涵。 3情感态度与价值观: (1)通过对宋明理学相关知识的学习,进一步加深对中华民族博大精深、源远流长的思想文化的理解,增强民族自信心和自豪感。 (2)初步形成对国家、民族的历史使命感和社会责任感,培养爱国主义情感,树立为社会主义现代化建设做贡献的人生理想。 教学重难点 1教学重点 掌握程朱理学基本内容。 2教学难点 理解理学和心学的思想内涵;正确评价程朱理学和王阳明心学的历史地位。

教学工具 多媒体设备 教学过程 1引入新课 回顾归纳从春秋战国到北宋之前儒学的发展过程。 形成发展为大宗焚书坑儒复苏罢黜百家、独尊儒术; 在宋代儒学复兴运动中诞生的理学,将儒家的忠孝节义提升到了天理的高度,形成一整套囊括天人的严密体系,也称新儒学。理学的出现与走向成熟,体现了儒学的新发展。在本课学习中,要求同学们思考的问题有:宋明理学产生的时代背景是什么?它的发展过程怎样?宋明理学与传统儒学相比,出现了哪些变化?你怎样看待这种变化?由此导入。 2新知介绍 一、三教合一(提问式一带而过) 1、魏晋南北朝,佛教和道教迅速传播,出现儒、佛、道三教相互吸纳渗透局面。 2、隋唐时期三教合一,儒学正统地位受到严重挑战 隋朝,儒学家提出三教合归儒的主张,又称三教合一,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。唐朝,统治者奉行三教并行的政策,即尊道、礼佛、崇儒。佛教和道教的发展,开始挑战儒学的正统地位。 3、儒学复兴运动的掀起 (1)先声韩愈 (2)掀起北宋士大夫们

《宋明理学》教学设计 一、教材分析 知道程颢、程颐、朱熹、陆九渊、王守仁等宋明理学的代表人物;了解理学出现的背景:魏晋南北朝时期,佛道流行,冲击儒学的核心价值观地位。知道宋明理学的两大派别:程朱理学与陆王心学的主要观点。掌握宋明理学的影响与评价。 二、学情分析 高一学生由于没有学过哲学,对于理学的世界观和修养论理解起来存在困难,难以进行知识的正迁移。但高一学生对于成语耳熟能详,可以通过成语“理直气壮”来讲解“理先于气”的道理。 进行“最强大脑”的比赛,让学生讲述有关程朱理学和陆王心学的成语。进行知识的触类旁通,举一反三。 三、教学目标 根据教材和学情确定本课的教学目标。 核心素养:1.唯物史观:知道一定的文化是一定的政治、经济的反映。 2.史料实证:通过阅读第一手史料《宋史》,培养学生阅读元典的能力。 3.时空观念:了解魏晋南北朝、隋唐、宋元、明清的时空观念。 4.历史价值观:感受理学中无私无畏、襟怀磊落的“仁者境界”和“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的精神价值。 四、重难点 重点:知道二程、朱熹、陆九渊和王守仁等代表人物和主要观点。知道程朱理学和陆王心学的世界观和修养论。 难点:朱熹的主张和陆九渊“心即理也”的主张。 五、教学方法和手段 1.微课导学:课前录制微课,发到网上,让学生在课前观看。 2.随机点名:采用“教学助手”的“随机点名”软件,在小组充分讨论后再提问到每一

体现 方方法 个小组,使提问覆盖率达到100%。用手机“互动课堂”控制播放课件。 3.计时软件:小组讨论前,使用“计时器”软件,控制讨论时间。 4.小组评分:小组讨论后,使用“小组评分”给小组点赞。 5.教材资源:下载教材资源,在PPT上投影。 6.翻牌工具:利用翻拍工具,把问题覆盖,在学生回答好后,再翻牌。 7.时间轴:利用时间轴工具,把魏晋南北朝、隋唐、宋元和明清的宋明理学发展情况,做一个介绍。 8.知识配对:利用希沃白板的“知识配对”,让学生把程朱理学和陆王心学的代表人物和主张进行配对,但趣味性上类似于“海底总动员”。 9.知识树或思维导图:最后总结本课的知识结构的时候,用知识树或思维导图来形象的帮助学生建立知识点的脉络体系。 10. 科代表:课后作业用“科代表”APP发到网上,让学生在网上完成,并看到作业报告。 六、板书设计 (板书) 佛道传播,儒学危机 背景:三教合一↓ 儒学吸收佛道理论 程朱理学——————————宋明理学——————————陆王心学⒈代表:二程朱熹⒈代表:陆王阳明 (创立)(集大成)(创立)(集大成) 存天理,灭人欲 ↓ ⒉主张:(核心)世界本原:天理伦理道德⒉主张:世界本原:心“致良知”

人教版历史必修三笔记(精华版) ?一第一单元中国传统文化主流思想的演变 第1课百家争鸣和儒家思想的形成 一、★“百家争鸣局面”的出现 1、概念 2、▲原因 ①政治:分封制、宗法制瓦解(周王室衰微,诸侯争霸) ②经济:井田制崩溃(铁犁牛耕的使用和推广),封建土地私有制逐渐确立 ③阶级关系:“士”阶层的活跃和受重视 ④思想文化:“学在民间”(私人讲学)出现 3、代表人/性质 影响最大儒、道、墨、法→儒、墨、法,重政治道德→道家重对宇宙本体及其发展规律的探索。▲各家学说的中心(归宿)→为了求治国平天下之道和理想的人生道路 △性质“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会历史的发展,起了巨大的推动作用。 二、★早期儒学思想家的思想 1、★孔子:春秋(前551-前479) 名丘字仲尼,春秋晚期鲁国人,被后世尊称为万世师表。 有优秀学生七十二贤,被后人尊称为至圣 ①思想观:提出“仁”与“礼”的学说 →仁:爱人、融洽相处待人宽容“己所不欲勿施于人” →礼:主张恢复西周礼乐制度“克己复礼” ②政治观:以德治民 →德:爱惜民力、取信于民反对苛政任意刑杀 注重政治与人事,?“敬鬼神而远之”→反映中国文化重人性 ③教育观: a.首创私人讲学 b.主张“有教无类” c.注重人的全面发展 d.性相近(人先天具有的纯真本性) e.整理《诗、书、礼、易、春秋》言行载于《论语》 2、★孟子:战国时期邹国人(前372-前289)亚圣 “仁义礼智,我固有之也”, ①提倡“仁政”学说 ②提出“民贵君轻”民本思想(民为贵,社稷次之,君为轻) ③性本善 3、★荀子:战国时期赵国人(前313-前238) 儒家思想的“集大成者” ①天人关系:“制天命而用之”是中国最早的唯物主义思想、“天行有常” ②“仁政”“王道”(秩序化、有序化),礼法并重?董仲舒继承和发展荀子思想 ③“君舟民水”(“水则载舟,水则覆舟”) ④人之性恶(人性本是恶的,强调用礼乐来规范人的行为)

百家争鸣时期(社会转型时期) 背景:生产力发展和社会大变革是百家争鸣出现的根本原因 政治上:分封制宗法制遭到破坏,诸侯力量强大起来(各国君主都想称霸争雄,所以竟相礼贤下士、招揽人才),“礼崩乐坏” 经济上:井田制瓦解,土地国有制转变为土地私有制;铁犁牛耕的出现;私营手工业工商业兴起。 阶级关系:士活跃起来,不断探讨转型时期的关系 文化教育:分裂的政局和社会变革时代,造成思想和言论的空前自由; 学术下移,教育平民化,培养了大批人才 目的:管理好变化着的社会,协调人与人的关系,重建社会秩序。 出现:时代巨变——阶级利益冲突——不同阶级的代表人从不同的角度,发表不同的观点——形成“百家争鸣” 【儒家】 孔子(没落的奴隶主贵族立场) 春秋晚期鲁国人,尊称“万世师表”“至圣”。“六经”(《诗》《书》《礼》《易》《春秋》和《乐》) 1、思想主张: (1)思想体系:倡“仁”(爱人,宽恕待人,也强调自身修养,是内外兼修的道德概念)重“礼”(克己复礼,恢复等级制度) 讲“德”。 核心是“仁”(或“礼”),“仁”体现了孔子的民本思想。 (2)政治见解:以“德”治民(进步),以“礼”治国(保守),逐步改良 (3)教育思想:教育观“有教无类”(打破贵族垄断文化教育的局面) 教法“因材施教” 学法“学而时习之”“温故而知新”、学以致用 学习目的“学而优则仕” (4)世界观:存疑鬼神,对鬼神敬而远之 2、影响 ①所倡导的儒家思想被后人发扬光大,成为中国传统文化的主流。 ②在世界文化史上具有重要的影响。 ③后人整理孔子言行为《论语》,尊孔子为圣人,历世景仰。

孟子(地主阶级立场) 战国时期,“亚圣” 1、思想主张 (1)伦理:性本善——天赋四德(仁、义、礼、智) (2)政见:“仁政”(建立小农经济,给农民以土地,不犯农时,宽刑减税) (3)民本思想:民贵君轻 荀子(地主阶级立场) 1、思想主张 (1)哲学:物质运动是有规律的,规律是客观存在的,客观规律是可以利用的(“天行有常”“天有常道”“地有常数”“制天命而用之”) (2)伦理:性本恶 (3)政见:王霸兼用。治国仁义为先,以礼为本,以法为用,礼法兼施,王霸并用。(承儒家习百家,百家思想集大成者,被视作儒家异端) 【道家】 老子(没落的奴隶主贵族立场) 春秋晚期楚国人。著《老子》,即《道德经》。 1、思想主张 (1)哲学思想:客观唯心论——“道”(“无”)是万物之源(核心) 朴素辩证法——万物不停地运动、变化;事物是矛盾对立的,并可互相转 化(精华) (2)政治见解:“无为而治”(针对暴政提出,具有很大的合理性和进步性) “小国寡民”(消极、落后、保守) 2、影响 ①是中国哲学史上第一个探讨宇宙本源的哲学家 ②对中国文化产生了深远的影响。 庄子(没落的奴隶主贵族立场) 将老子的客观唯心主义发展成为主观唯心主义哲学 不满地主阶级夺权,提出“齐物” “逍遥” 天与人“不相胜”(天命观) 【法家】 韩非子(地主阶级立场) 1、思想主张 (1)社会观:社会在发展,政治要改革 (2)政见:法、术、势相结合,以法治国,建立专制主义中央集权。其思想适应了统一中央集权体制的需要,是中国古代社会统治思想的理论基础。(秦始皇采用) 【墨家】

人教版历史必修三笔记(精华版) 第1课百家争鸣和儒家思想的形成 一、“百家争鸣局面”的出现 1、春秋战国时期“百家争鸣局”面出现的原因 (1)政治上:分封制瓦解(周王室衰微,诸侯争霸) (2)经济上:井田制崩溃(铁犁牛耕的使用和推广),封建土地私有制逐渐确立 (3)阶级关系上:“士”阶层的活跃和受重视 (4)思想文化上:学术逐渐下移,“学在民间”(私学)出现 2、“百家争鸣”的含义 是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。其中影响最大的是儒、道、墨、法四家,各派主张各不相同,而在不同之中又有其相同之处。儒、墨、法诸家,侧重于政治道德;道家侧重于对宇宙本体及其发展规律的探索。各家学说的中心及其最后归宿,都是为了求治国平天下之道和理想的人生道路,这反映了中国文化的共同精神。 3、“百家争鸣”意义 (1)儒家思想就是在吸收融合各家之长的过程中形成发展起来的,并在日后成为中国传统文化的主流思想。 (2)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会历史的发展,起了巨大的推动作用。 二、早期儒学思想家的思想 1、孔子 (1)政治思想:提出“仁”与“礼”的学说;主张建立一个礼乐文明的社会。注重政治与人事,对鬼神敬而远之。 (2)教育思想:开创了中国古代私人讲学之风;把自己的思想主张贯穿到教育活动中;注重人的全面发展。 (3)孔子的历史地位:儒家学派创始人,教育家,文化传播者。 2、孟子 (1)思想内容:孟子继承了孔子学说,并对其“德治”思想进行发挥,提倡“仁政”学说,并提出“民贵君轻”思想。 (2)影响:对儒家思想发展有重要贡献。 3、荀子 (1)主要思想:强调“天行有常”,提出“制天命而用之”的思想,还对“礼”进行深入的讨论。 (2)地位:广泛吸收了各家思想的精华,丰富了早期儒家的思想内容,成为儒家思

第3课宋明理学 教学目标: 知识与能力:列举程朱理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展状况 过程与方法:结合宋明理学代表人物的经历和浅显的文字材料,帮助学生弄清理学的内涵。情感态度与价值观:援引一些对宋明理学评价的材料,引导学生结合自己的生活实际,谈一谈宋明理学的精神取向及其现实启迪 重点与难点: 重点:掌握程朱理学基本内容。 难点:理解理学和心学的思想内涵;正确评价程朱理学和王阳明心学的历史地位。 教学方法:材料分析法、对比法 教学手段:多媒体课件 教学过程设计: 引入:回顾归纳从春秋战国到北宋之前儒学的发展过程。 形成——发展为大宗——“焚书坑儒”——复苏——“罢黜百家、独尊儒术”; 一、理学产生的背景(展示材料,教师讲解) 1、儒学本身存在的严重不足和“儒学危机” (1)儒学本身在思辨性和理论性方面存在着严重的不足。 儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则和教条,由于孔子本人罕言“性与天道”,所以如何从哲学本体论上论证儒家思想的正当性与必然性成为儒学的一个重要课题。孟子从“四端”说出发,对儒家的性善论作了论证,荀子则从性伪说出发对性恶论作了论证,董仲舒把儒家道德嫁接在讲究阴阳家的世界观上,对儒学作了谶纬神学式的论证。在宋明儒学家看来,以往的这样论证要么是“不备”(不够充分,如孟子),要么是“不明”(混乱不清或者错误,如荀子与扬雄),而董氏谶纬神学化的论证更是粗浅,不值一论。 (2)儒学危机 受到佛教、道教的挑战。 2、唐末五代以来中国历史发展出现社会伦理纲常失序,道德混乱的局面,不利于大一统政治的稳定和巩固。 (1)政权更迭频繁(魏晋南北朝、五代十国)“君权神授”受到冲击,“君为臣纲”无法体现。(“天子宁有种乎,兵强马壮者为之耳。”) (2)道德失范,伦理纲常沦落。(统治者带坏社会风气,如唐太宗、高宗、玄宗)(3)文化沦丧,导致知识分子信仰坍塌,丧失气节。(如五代的儒生冯道就是谁给利益,就为谁服务。没有一点气节,毒害社会风气。) 在这种情况下,理学家要求正君心,正民心。 3、宋代儒学复兴运动 唐代韩愈复兴儒学运动 (1)政治思想上:反对佛教,复兴儒学。 (2)文学上:古文运动。 宋代儒学家掀起儒学复兴运动,理学产生。 宋代儒学复兴的原因 (1)两宋时期,中央集权加强,在民族矛盾和阶级矛盾尖锐的情况下,统治者要求通过调整统治者思想以适应维护统治秩序的政治需要。 (2)魏晋以来,儒佛道三教趋于融合,儒教吸收了佛道的有益成分,发展为更为理性化、思辨化的儒学体系。(将孔子旧体系中不能从世界本原解释的缺陷弥补。)

必修三专题一中国传统文化主流思想的演变 第三节宋明理学 一、学习目标 1.知识与能力: 了解宋明理学的代表人物及其主要思想观点。分析宋明时期儒学的新发展及其对社会生活的影响。 培养学生理解古代思想家主要学术观点的能力。 2.过程与方法: 结合教材内容的学习,在教师的指导下搜集相关资料,加深对宋明儒学发展过程的认识。主动参与课堂讨论,分析宋明理学与传统儒学的异同,要注重同他人,尤其是具有不同见解的人合作学习和交流。 学会用观察法、比较法、阅读法等学习相关问题。 3.情感态度与价值观: 通过对宋明理学相关知识的学习,进一步加深对中华民族博大精深、源远流长的思想文化的理解,增强民族自信心和自豪感。 初步形成对国家、民族的历史使命感和社会责任感,培养爱国主义情感,树立为社会主义现代化建设做贡献的人生理想。 二、学情分析: 本节内容是旧版本不曾有的新内容,而且内容多,难点多,理论性强,学生不易理解掌握,教师在教学中应因材施教,运用比较、举例说明等方法,化繁为简,深入浅出的语言教学,以达到预期效果。 三、学习重难点 学习重点:宋明理学的产生与发展的各阶段的特征及其代表人物的主要思想。 学习难点:宋明理学的产生与发展的各阶段的特征及其对程朱理学和陆王心学的理解。 四、学习课时:1.5课时 五、石家庄市第十五中学“1+5”课堂学习流程

温: 儒学发展演变的脉络: 春秋——兴起;战国——蔚然大宗;秦朝——遭到打击;西汉初——复苏;汉武帝——正统。 导入新课: 在宋代儒学复兴运动中诞生的理学,将儒家的忠孝节义提升到了“天理”的高度,形成一整套囊括天人的严密体系,又称新儒学。理学的出现与走向成熟,体现了儒学的新发展。在本课学习中,要求同学们思考的问题有:宋明理学产生的时代背景是什么?它的发展过程怎样?宋明理学与传统儒学相比,出现了哪些变化?你怎样看待这种变化?由此导入。 这节课我们共同来学习人民版高中历史必修三专题一第三节宋明理学读: 本节教材主要包含四个子目:第一,儒学的困境与儒学复兴运动;第二,北宋五子与理学的创立;第三,朱熹的学说与理学的成熟;第四,陆王心学与理学的发展。 请阅读课本第13页第一段至第三段及“学习思考”与“资料卡片”等。思考下列问题: 1.分析魏晋以来,儒学发展面临困境的原因? 2. “儒学复兴运动的掀起” ,先声、掀起是哪些人 3.分析、归纳理学形成的背景 4. 请同学阅读课本14页—16页,概括宋明理学的发展线索 要求 1.独立完成 2.用横线划出书本重要概念及相关重点内容 3.同颜色的笔圈出关键词和分层次归纳总结 问 分小组交流: 1.宋明理学形成的背景是什么?

《宋明理学》基础练习 1.在思想文化方面,秦代重在“禁”,汉代重在“尊”。其相同点是() A .强化儒家伦理道德 B .禁绝其他思想学派 C .激起社会强烈反抗 D .解决意识形态问题 2 .隋唐时期的思想文化上承魏晋,出现了新的趋向,对后世影响深远。唐代思想“新的趋向"主要是指( ) A .儒、佛、道始终受统治者的推崇 B .道教取得了独尊的地位 C .儒学不断吸收佛、道的合理成份 D .佛教的地位超过了儒、道 3 .南宋朱熹主张“格物致知”,而格物就是“穷天理,明人伦,讲圣言,通世故” 明代王 。他们的共同之处是都强调()阳明主张“内心反省”,以“致良 知” A .道德修养 B .君主专制 C .科学真理D.经世致用 4 .宋代理学兴起.标志着儒学发展到了新高度。理学的集大成者是() A .程颢 B .程颐 C .朱熹 D .陆九渊 5. “是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良 知也。”王守仁强调“致良知”的途径是 A .格物致知 B .发明本心 C .知行合一 D .经世致用 6. 强调学习要日积月累和循序渐进,即所谓的“慎思明辨,格 物致知” 的宋代思想家是 A .韩愈 B .朱熹 C .王阳明 D .黄宗羲

7 .在宋明儒家的眼中,“天理”是() ①宇宙本源②儒家典籍③君王圣谕④伦理纲常

A .①② B .③④ C .②③ D .①④ 8.心学的出现,标志着重建儒家信仰的理论任务已经完成。这主要是因为() A .理学思想从知识精英扩展到普通大众 B .陆王心学回答了对终极问题的追问 C .心学主张“心即理也”、“致良知” D.王阳明是理学思想的集大成者 9 .江西白鹿洞书院享有“海内第一书院”的美誉,其教规一一《朱子白鹿洞教条》由宋代 某著名理学家制定。这位理学家应该是() A .程颐 B .程颢 C .陆九渊 D .朱熹 10 .心学集大成者王阳明认为,“真知即所以为行,不行不足谓之知”他所主张的是( A .格物致知 B .发明本心C.心外无物 D .知行合一 11 .中国古代某一思想家提出,“夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体也。??是非之 心,不虑而知,不学而能??,下列最有可能持此观点的古代思想家是 A .孔子 B .朱熹 C .王守仁 D .王夫之 12 .欧阳修、苏洵等众多学者提倡敬宗收族、义恤乡里;范仲淹创有范氏义庄赡养族人,各 地士绅纷纷效仿,办有“义仓”、“义学”、“义冢”等等。这一风气逐渐盛行的主要原因是() A .强化对乡里的控制 B .重建三代宗法制度 C .土地兼并日益严重 D .儒学深入社会生活 13 .将《论语》《孟子》《大学》《中庸》编为《四书》的是什么时期哪位儒者() A .北宋朱熹 B .南宋朱熹 C .春秋孔子 D .战国孟子 14 .阅读下列材料:

人教版历史必修三教案 第3课宋明理学教学设计 教学设计: 设计意图 教学内容 教师活动 学生活动 理顺知识系统,通过温故导入到本节课的探新。 【导入新课】 1.教师引导学生回顾:从春秋战国到唐朝之前儒学的发展过程。(把握要点:形成——发展为大宗——“焚书坑儒”——复苏——“罢黜百家、独尊儒术”) 2.教师点出本课要点:唐朝时候,佛教和道教的发展,开始挑战儒学的正统地位。唐朝儒学大师韩愈率先提出复兴儒学,北宋的儒家学者掀起了儒学复兴运动,在儒学复兴运动中诞生的理学,将儒家的忠孝节义提升到了“天理”的高度,形成一整套囊括天人的严密体系,也称新儒学。理学的出现与走向成熟,体现了儒学的新发展。在本课学习中,要求同学们思考的问题有:宋明理学产生的时代背景是什么?它的发展过程怎样?宋明理学与传统儒学相比,出现了哪些变化?你怎样看待这种变化? 学生回答 把握本节课重点内容(程朱理学)的时代背景。 培养学生历史思维能力。

一、三教合一 【合作探究】 1.提问:何为三教合一?(提问式一带而过) (课件简要展示三教合一的典型图片)。 2.提问:儒学地位动摇的原因是什么? (从汉末到魏晋南北朝时期,社会动荡不安,士人对儒家思想产生怀疑;佛教和道教的盛行,对儒学的冲击,开始挑战儒学的正统地位。) 3.归纳:隋朝,儒学家提出三教合归儒的主张,又称“三教合一”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。唐朝,统治者奉行三教并行的政策,即尊道、礼佛、崇儒。4.提问:为何儒学家提出主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论的“三教合一”,而不是要求统治者打压道教、佛教等? (教师引导)顺应时代、与时俱进等。 (举例启迪)基督教能在今天依然受欢迎的原因在于不断反省;禅宗在中国的繁盛的原因亦在于其佛教思想的中国化;艰难修炼才能成佛到后来解释为放下屠刀立地成佛等。 学生回答 学生互相补充回答。 学生分小组探究并回答问题。