实验一:单管低频放大器1、实验目的:

1)学习元器件的放置与手动,自动连线方法。

2)熟悉元件标号及虚拟元件值的修改方法。

3)熟悉节点及标注文字的放置方法。

4)熟悉电位器的调整方法。

5)熟悉信号源的设置方法。

6)熟悉示波器的使用方法。

7)熟悉放大器主要性能指标的测试方法。

8)掌握示波器,信号源,万用表,电压表,电流表的应用方法。9)学习实验报告的书写方法。

2、实验内容:

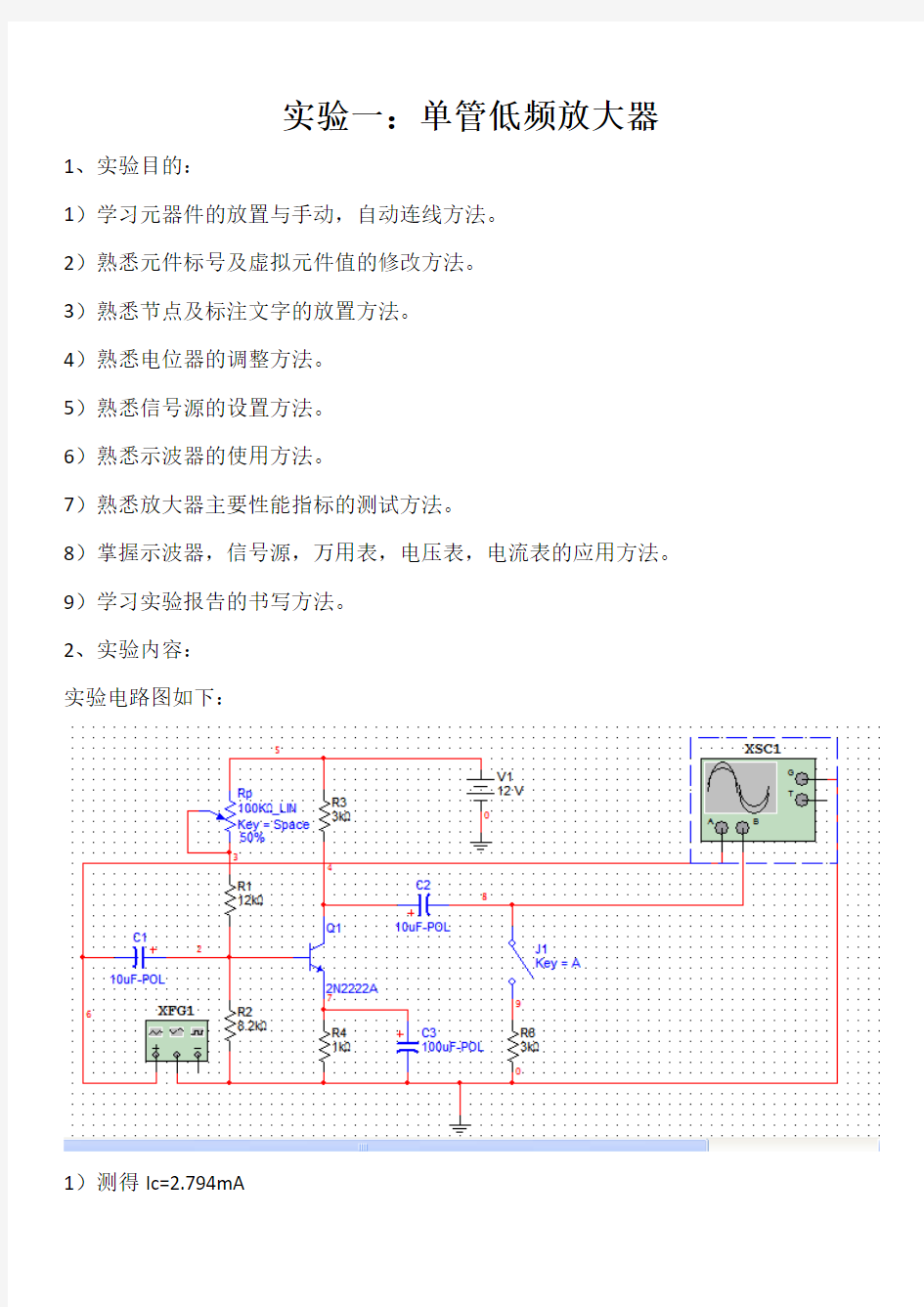

实验电路图如下:

1)测得Ic=2.794mA

2)调节信号源为正弦波,f=1khz,v=3mv

3)调节Rp使得输出波形幅度最大,且不失真。

所以调节到93%

故放大倍数Av=293.468/3=97.82

T=1ms f=1kHz

4)测得单管放大器的输入输出电阻Ri。Ro。

Ri=Ui/Ii=2.121/2.278=931?

断开时Uo=0.325V

闭合时UL=0.210 V

Ro=(Uo/UL-1)*RL=(0.325-0.210)*3=345?

5)用“失真度测量仪”测量电路的失真度。

电路的失真度为2.287%

6)用“波特图示仪”测量电路的幅频特性曲线。

Av=31.432dB

28.432dB对应fL=44.039Hz,fH=44.039MHz

fW=44.039MHz

实验二:两级放大器

1、实验目的:

1)熟悉元件标号及虚拟仪器元件值的修改方法。

2)熟悉节点及标注文字的放置方法。

3)熟悉电位器的调整方法,特别是电路中有两个以上电位器的调试方法。

4)学习两级放大器的调试方法。

2、实验内容:按图所示电路选择元件,连接好电路。

1)断开a、b两点间连线,按图设置好信号源,调出示波器分别监测输入端和a点波形。

2)调节Rp1,使a点波形最大,不失真。

故调节到81%

3)连接a,b间连线。

4)用示波器监测信号输入端和Uo点的波形。

5)调节Rp2 ,使Uo点波形最大,且不失真。

此时Rp2为5%。

6)断开RL,观察Uo点波形的变化,并记录。

7)用波特图示仪测试幅频特性曲线,记录下限频率和上限频率,记录放大电路的放大率,确定频带宽度。

所得电路图为:

8)测量放大器的失真度。

失真度为1.937%。

9)测试放大器的输入输出电阻。

所得电路图如下所示:

Ri=Ui/Ii=0.2m/0.209U=957?

断开时Uo=2.143V

闭合时UL=1.097V

Ro=(Uo/UL-1)*RL=(2.143/1.097-1)*3=2.86K?

实验四:两级放大器

1、实验目的

1)了解负反馈对放大器性能的影响。

2)进一步了解放大器性能指标的测量方法。

3)进一步掌握MUltisim 9的分析功能应用。

实验内容:电压串联负反馈

1)实验电路如图所示,在信号输入端加入f=1kHz,Ui=0.1mV的正弦信号。

示波器波形为:

2)配置示波器,进行仿真,调节电位器Rp,使输出信号波形最大,且不失真。

此时Rp为42%。

3)显示电路节点。

4)对电路作直流工作点分析,根据得到的数据判断电路设计是否合理。

通过分析数据可知,电路设计合理。

5)断开ab,cd(可以用单刀开关代替);连接ad,进行仿真,再调节电位器Rp,使输出信号波形最大且不失真,记录信号的输入,输出幅度,计算增益;

测量放大器主网络的输入输出电阻;用波特图示仪测量幅频特性曲线和相频特性曲线。

示波器显示波形为:

有图可知,Rp从0%调到100%时电路输出信号波形都不失真。信号的输入输出幅度为:

6)断开ac,连接ab,cd,运行仿真,记录信号输入输出幅度,计算增益;测量放大器有反馈时的输入输出电阻;用波特图示仪测量幅频特性曲线和相频特性曲线。

输入输出波形用示波器显示为:

输入信号的幅度为:Ui=27.146uV

输出信号的幅度为:Uo=32.024uV

故这组参数计算放大器的放大倍数为:

Au=Uo/Ui=32.024uV/27.146uV=1.1797.

用另一种表示为:Au=20lg(Uo/Ui)=3.3052dB 周期T=2ms f=1/t=500Hz.

有图可知:

输入电阻为:Ri=Ui/Ii=1.541uV/2.175pA=708.5Ω

输出电阻为:Ro=Uo/Io=0.019V/8.049pA=387.8kΩ;

用波特图示仪测量幅频特性曲线为:

7)测量a点与地的电压Uf和Uo1,计算反馈深度。

实验二类库的使用与编程实践 实验2-1:编写数组复制的程序 实验内容 编程实现数组复制a=b,并对数组b中的元素进行修改时,输出数组a的结果。运行后效果如图所示。 实验目的 通过这个简单的实例让学生学习数组复制,并理解数组复制后对其中一个数组进行操作,对另一个数组的影响。在Java中,将一个数组引用赋给另一个数组引用后,这两个数组引用将指向同一个数组对象。若使用箭头表示数组引用,椭圆表示数组对象,则下图所示表示了这种情况。 实现思路 两个引用a、b指向同一个数组对象,则通过一个引用修改,另一个引用能感知变化。 关键代码如下所示: //创建了一维int数组对象,并让引用a指向该数组对象 int[] a={1,2,3}; //将a的值赋给b,让b也指向此数组对象 int[] b=a; //通过引用b,将数组的第2个元素赋值为5 b[1]=5; System.out.println("a[1]="+a[1]+", b[1]="+b[1]); int i1=2; int i2=i1; i2=i2+6; System.out.println("i1="+i1+", i2="+i2); 实验2-2:改变String对象引用的指向 实验内容 编程实现声明字符串String类s1、s2,对其进行初始化后,令s2=s1.concat(s2),再输出s1、s2的内容。运行后效果如图所示。

实验目的 通过这个简单的实例让学生了解Java中String是不可变字符串类的含义。在Java中字符串对象是永远不变的,其从创建的那一刻开始,内容将永远不会发生变化,也正是因为这一点,才保证了字符串对象可以复用。但字符串对象引用的指向是可以发生变化的,这样在使用时也就感觉不到字符串是不能改变的了。从本实验学生就可以理解String字符串不可变的含义。 实现思路 分别创建字符串对象s1和s2。将字符串s2的内容追加到字符串s1内容的后边组成新的内容,并查找字符串常量池中有没有与新内容相同的字符串。若有,将引用s2指向该对象;若没有,则新创建一个包含新内容的字符串对象,并将引用s2指向该对象。实现结果示意图如图所示。 关键代码如下所示: //创建字符串对象s1与s2 String s1="JavaSE6.0"; String s2="核心技术大全"; //将字符串s1与s2相连接并将结果赋给s2 s2=s1.concat(s2); //打印字符串s1与s2 System.out.println("对字符串s1进行连接字符串操作,字符串s1与s2的结果为:"); System.out.println("s1 = "+s1); System.out.println("s2 = "+s2); 实验2-3:使用迭代器完成遍历 实验内容 编程实现Student类,其包含成员变量name、age、classNum,并在主方法中新建初始化3个Student对象,并在屏幕上输出3个Student对象的属性值;为了简便起见,可以在Student类中改写方法toString。运行后效果如图所示。

自动控制原理实验 实验报告 实验三闭环电压控制系统研究 学号姓名 时间2014年10月21日 评定成绩审阅教师

实验三闭环电压控制系统研究 一、实验目的: (1)通过实例展示,认识自动控制系统的组成、功能及自动控制原理课程所要解决的问题。 (2)会正确实现闭环负反馈。 (3)通过开、闭环实验数据说明闭环控制效果。 二、预习与回答: (1)在实际控制系统调试时,如何正确实现负反馈闭环? 答:负反馈闭环,不是单纯的加减问题,它是通过增量法实现的,具体如下: 1.系统开环; 2.输入一个增或减的变化量; 3.相应的,反馈变化量会有增减; 4.若增大,也增大,则需用减法器; 5.若增大,减小,则需用加法器,即。 (2)你认为表格中加1KΩ载后,开环的电压值与闭环的电压值,哪个更接近2V? 答:闭环更接近。因为在开环系统下出现扰动时,系统前部分不会产生变化。故而系统不具有调节能力,对扰动的反应很大,也就会与2V相去甚远。 但在闭环系统下出现扰动时,由于有反馈的存在,扰动产生的影响会被反馈到输入端,系统就从输入部分产生了调整,经过调整后的电压值会与2V相差更小些。 因此,闭环的电压值更接近2V。 (3)学自动控制原理课程,在控制系统设计中主要设计哪一部份? 答:应当是系统的整体框架及误差调节部分。对于一个系统,功能部分是“被控对象”部分,这部分可由对应专业设计,反馈部分大多是传感器,因此可由传感器的专业设计,而自控原理关注的是系统整体的稳定性,因此,控制系统设计中心就要集中在整个系统的协调和误差调节环节。 二、实验原理: (1)利用各种实际物理装置(如电子装置、机械装置、化工装置等)在数学上的“相似性”,将各种实际物理装置从感兴趣的角度经过简化、并抽象成相同的数学形式。我们在设计控制系统时,不必研究每一种实际装置,而用几种“等价”的数学形式来表达、研究和设计。又由于人本身的自然属性,人对数学而言,不能直接感受它的自然物理属性,这给我们分析和设计带来了困难。所以,我们又用替代、模拟、仿真的形式把数学形式再变成“模拟实物”来研究。这样,就可以“秀才不出门,遍知天下事”。实际上,在后面的课程里,不同专业的学生将面对不同的实际物理对象,而“模拟实物”的实验方式可以做到举一反三,我们就是用下列“模拟实物”——电路系统,替代各种实际物理对象。

实验一 一、实验目的 1、熟悉https://www.doczj.com/doc/ce10818260.html, 4.0网站开发运行环境及配置 2、掌握创建网站、发布网站、复制网站的过程 3、掌握网站设置和虚拟目录设置的过程 二、实验内容及步骤 三、实验总结 实验二 一、实验目的 1、掌握C#基础语法(值类型、引用类型、装箱和拆箱) 2、流程控制(case、while、for、foreach) 3、创建C#类StudentInfo并应用于https://www.doczj.com/doc/ce10818260.html, 4.0 Web窗体中 二、实验内容及步骤 三、实验总结 实验三 一、实验目的 1、理解https://www.doczj.com/doc/ce10818260.html, 4.0页面事件处理流程 2、掌握https://www.doczj.com/doc/ce10818260.html, 4.0标准控件的应用 二、实验内容及步骤 设计并实现一个简易计算器,实现加减乘除的功能。 三、实验总结 实验四 一、实验目的 1、掌握HttpRequest、HttpResponse对象的应用 2、掌握至少三种跨页面提交的方法 3、掌握Cookie、Session、Application应用

二、实验内容及步骤 三、实验总结 实验五 一、实验目的 1、掌握VisualStudio2013中管理数据库的方法(启动服务,连接数据库,建库,建表) 2、掌握数据源控件(SQLDataSource)的使用 3、掌握数据绑定控件(GridView)的使用 二、实验内容及步骤 三、实验总结 实验六 一、实验目的 1、了解https://www.doczj.com/doc/ce10818260.html, 结构和https://www.doczj.com/doc/ce10818260.html, 的组件 2、掌握Command、Connection、DataSet、DataAdapter和DataReader 对象的使用 3、掌握项目多层架构的组成 二、实验内容及步骤 利用https://www.doczj.com/doc/ce10818260.html,对数据库的操作,实现注册和登录功能。 三、实验总结

实验二调幅接收系统实验 一、实验目的和内容: 图2为实验中的调幅接收系统结构图(虚框部分为实验重点,低噪放电路下次实验实现,本振信号由信号源产生。)。通过实验了解和掌握调幅接收系统,了解和掌握三极管混频器电路、中频放大/AGC电路、检波电路。 图2 调幅接收系统结构图 二、实验原理: 1、晶体管混频电路: 给出原理图,并分析其工作原理。 原理:混频电路将高频载波信号或已调波信号经过滤波、放大,将其频率变换为固定频率的信号且该高频滤波信号的频谱内部结构和调制类型保持不变,仅仅改变其频率。 2、中频放大/AGC和检波电路: 给出原理图,并分析其工作原理。 原理:中频输入信号通过中放电路放大中频信号,抑制干扰信号,连接AGC电路实现自动增益控制,接着连接二极管检波电路和低通滤波器,从中取出调制信号。 3、调幅接收系统: 给出系统框图,并简述其工作原理。 检波 低噪放混频 中放 /AGC 本振

工作原理:天线接收信号通过滤波器滤波然后低噪放放大幅度,晶体振荡器振荡出所需的本振信号,让本振信号和其进行混频然后滤波,AGC对其进行放大,输出稳定值,再进行滤波并解调检波,经过功率放大器输出。 三、实验步骤: 1、晶体管混频电路: 1)先调整静态工作点,测量2R4两端电压,调节2W1,使2R4两端电压为0; 2)在V2-5输入10.455MHz,250mV的本振信号,在V2-1输入10MHz、30mV的单载波信号,在V2-3处观测,调节2C3和2B1的大小,改变中频输出,当输出为455KHz的最大不失真稳定正弦波时,完成调试并记录此时的中频输出峰峰值。 3)改变基极偏置电阻2W1,使2R4端电压分别为0.5,1,1.5,2,2.5,3V,重复上述步骤2),记录下不同静态工作点下的中频输出的峰峰值,并计算混频增益,完成表2-1. 2、中频放大/AGC和检波电路: 1)调节直流静态工作点:闭合开关K3,电路仅接入12v直流电压,调节可调电阻3W1、3W2,为使静态电流不超过1mA,应使3R7,3R13两端电压为0.5V,0.033V。 2)调节交流工作:第一,调节函数发生器产生频率455KHZ的标准正弦信号,接入3K1。将示波器接于V3-2。 第二,调节可调电容3C4,使输出波形幅度最大不失真。 第三,将示波器加于V3-4,调节可调电容3C7,使输出波形最大不失真。 3)测试动态范围:开关3K2断开,开关3K3闭合。调节输入信号Vi幅值,使其分别为10,20…100,200mv…1V,示波器分别接到V3-2、V3-4、V3-5,,将分别测得的波形峰峰值记入表2-2,即分别为V01,V02,Vc,同时用示波器接V3-6处记录电压值(即AGC检波输出电压)。 4)检波失真观测:第一,输入信号455KHz、10mVpp,调制1KHz信号,调制度50%调幅信号,将示波器接到V3-6处即可观察到正常无失真的波形输出并记录;第二,增大直流负载电阻3W4,观察示波器直到观测到失真波形,即为对角线失真,记录波形;第三,再次调整3W4使波形正常不失真,减小交流电阻即闭合3K4,观察示波器输出波形产生负峰切割失真,记录波形。 3、调幅接收系统: 1、晶体管混频电路:1)2K1接入调制频率1KHz正弦波,载波频率10MHz,幅度为30mVp-p ,调制度50%的调幅波信号。 2)2K3接入本振信号10.455MHz,250mVp-p的正弦信号,将示波器接在V2-3处观察波形,记录参数、波形。 2、中频放大电路3K1打至中频输入端。 3K2、3K4断开,3K3闭合,,将示波器接到V3-6观察检波输出的波形,调节3W4,使其达到最大不失真波形,记录波形。 3、测试系统性能:1)灵敏度。不断减小输入调幅波信号的幅值,同时观察检波输出波形,使示波器波形出现明显失真的输入幅值为该系统的最小可接收幅值。 四、测试指标和测试波形: 3.1.晶体管混频电路:

大学计算机视觉实验报告 摄像机标定 :振强 学号:451 时间:2016.11.23

一、实验目的 学习使用OpenCV并利用OpenCV进行摄像机标定,编程实现,给出实验结果和分析。 二、实验原理 2.1摄像机标定的作用 在计算机视觉应用问题中,有时需要利用二位图像还原三维空间中的物体,从二维图像信息出发计算三维空间物体的几何信息的过程中,三维空间中某点的位置与二维图像中对应点之间的相互关系是由摄像机的几何模型决定的,这些几何模型的参数就是摄像机参数,而这些参数通常是未知的,摄像机标定实验的作用就是通过计算确定摄像机的几何、光学参数,摄像机相对于世界坐标系的方位。 2.2摄像机标定的基本原理 2.2.1摄像机成像模型 摄像机成像模型是摄像机标定的基础,确定了成像模型才能确定摄像机外参数的个数和求解的方法。计算机视觉研究中,三维空间中的物体到像平面的投影关系即为成像模型,理想的投影成像模型是光学中的中心投影,也称为针孔模型。实际摄像系统由透镜和透镜组组成,可以由针孔模型近似模拟摄像机成像模型。 图2.1 针孔成像 2.2.2坐标变换 在实际摄像机的使用过程中,为方便计算人们常常设置多个坐标系,因此空间点的成像过程必然涉及到许多坐标系之间的相互转化,下面主要阐述几个重要坐标系之间的转换关系。

2.2.2.1世界坐标系--摄像机坐标系 图2.2 世界坐标系与摄像机坐标系空间关系 世界坐标系与摄像机坐标系之间的转换关系为: ????? ? ????????????=???? ????????111w w w T c c c Z Y X O T R Z Y X R 和T 分别是从世界坐标系到摄像机坐标系的旋转变换和平移变换系数,反映的是世界坐标系和摄像机坐标系之间的关系,因此称为外参数。 2.2.2.2物理坐标系--像素坐标系 图2.3 像素坐标系

北京信息科技大学 信息管理学院 实验报告 课程名称java程序设计_________ 专业___________________________ 班级/学号__________________________ 学生姓名_________________________ 实验日期_____________________________ 实验地点_____________________________ 成绩________________________________ 指导教师李春强 _______________

、实验目的 1. 掌握类、对象的定义和使用; 2. 掌握使用类圭寸装对象的属性和功能; 3?掌握对象的组合以及参数的传递; 4. 掌握类变量和实例变量,以及类方法和实例方法的区别; 5. 掌握包的定义和使用。

三、实验要求 1. 理解java程序封装的特点,编制完整的相关java程序。 2. 编写并调试程序Iab2-1, lab2-2, lab2-3, lab2-4,掌握类和对象等基本使用方法。 四、实验准备 1?一台电脑。 2jdk开发环境。 3. java上机的基本操作。 五、实验过程 Lab2_1: package 机动车; public class user { public static void main (String args []){ vehicle v = new vehicle。; System. out .println( "机动车功率为:"+v .setPower(100)); v .speedUp(15); v .speedDow n( 8); } } public class vehicle { double speed ; int power ; void speedUp( int s){ this . speed =s; System. out .println( "机动车加速,速度为"+s); } void speedDown( int t){ this . speed =t; System. out .println( ” 机动车减速,速度为"+t);

第二次作业及参考答案 1如何设计实验条件使欲了解的电极基本过程(如电化学反应过程)成为电极系统的受控过程? 答:设计实验条件使欲了解的电极基本过程成为电极系统的受控过程,需要了解该电极过程在电极总过程中的具体位置。例如对于简单电极过程,电极过程等效电路为: 要使电化学反应过程(等效电路元件为Rct)成为电化学测量过程中电极过程的受控步骤,即要使得电极过程的等效电路简化为 则应该设计如下实验条件: (1)采用鲁金毛细管、高导电率的支持电解质或断电流法、恒电位仪正反馈法等措施,以减小或补偿掉电解液欧姆电阻,电极的电子导体选用高导电率材料作电子导电物质,以减小或忽略掉电子导体的欧姆电阻; (2)电化学测量时采用小幅值外加激励信号,当外加激励作用于电极一段时间、双电层充(放)电结束但浓差极化还没出现时进行测量,以忽略双电层充放电过程和浓差极化的影响。 (3)当电化学反应物可溶时,可采用旋转圆盘电极、在适宜的高转速下对电极进行测量,以忽略浓差极化对电极过程研究的干扰。 2什么是支持电解质?作用是什么? 答:支持电解质:电导率强、浓度大、在电化学测量过程中承担溶液电迁移任务而不参与电化学反应的物质。可以使溶液的离子强度和电导率在测量过程中保持稳定,获得重现性良好的可靠数据。作用:(1)增强溶液导电性,减小溶液欧姆压降;(2)承担溶液电迁移任务,消除反应物或产物的电迁移传质;(3)支持电解质浓度大,离子迁移数大,溶液离子强度主要取决于支持电解质,可以忽略测量过程中因反应物或产物离子消耗引起的离子强度的变化,电极反应各物种扩散系数可近似视为常数;(4)有利于紧密双电层电容的构建,减小分散层电势(1电势)的影响;(5)加入支持电解质后溶液密度大,可以忽略因电活性物质浓度梯度引起的溶液密度差,从而减小或忽略界面附近的对流传质。 3 工作电极分类? 答:按电极是否作为反应物参与电极反应,工作电极分为两类:第一类工作电极和第二类工作电极。第一类工作电极可称为活性工作电极,电极既承担电子导电的任务,又作为反应物参与电极反应。第二类工作电极又称为惰性工作电极,

自动控制原理实验报告 一、实验名称:一、二阶系统的电子模拟及时域响应的动态测试 二、实验目的 1、了解一、二阶系统阶跃响应及其性能指标与系统参数之间的关系 2、学习在电子模拟机上建立典型环节系统模型的方法 3、学习阶跃响应的测试方法 三、实验内容 1、建立一阶系统的电子模型,观测并记录在不同时间常数T时的响应曲线,测定过渡过程时间T s 2、建立二阶系统电子模型,观测并记录不同阻尼比的响应曲线,并测定超调量及过渡过程时间T s 四、实验原理及实验数据 一阶系统 系统传递函数: 由电路图可得,取则K=1,T分别取:0.25, 0.5, 1 T 0.25 0.50 1.00 R2 0.25MΩ0.5M Ω1MΩ C 1μ1μ1μ T S 实测0.7930 1.5160 3.1050 T S 理论0.7473 1.4962 2.9927 阶跃响应曲线图1.1 图1.2 图1.3 误差计算与分析 (1)当T=0.25时,误差==6.12%; (2)当T=0.5时,误差==1.32%; (3)当T=1时,误差==3.58% 误差分析:由于T决定响应参数,而,在实验中R、C的取值上可能存在一定误差,另外,导线的连接上也存在一些误差以及干扰,使实验结果与理论值之间存在一定误差。但是本实验误差在较小范围内,响应曲线也反映了预期要求,所以本实验基本得到了预期结果。 实验结果说明 由本实验结果可看出,一阶系统阶跃响应是单调上升的指数曲线,特征有T确定,T越小,过度过程进行得越快,系统的快速性越好。 二阶系统 图1.1 图1.2 图1.3

系统传递函数: 令 二阶系统模拟线路 0.25 0.50 1.00 R4 210.5 C2 111 实测45.8% 16.9% 0.6% 理论44.5% 16.3% 0% T S实测13.9860 5.4895 4.8480 T S理论14.0065 5.3066 4.8243 阶跃响应曲线图2.1 图2.2 图2.3 注:T s理论根据matlab命令[os,ts,tr]=stepspecs(time,output,output(end),5)得出,否则误差较大。 误差计算及分析 1)当ξ=0.25时,超调量的相对误差= 调节时间的相对误差= 2)当ξ=0.5时,超调量的相对误差==3.7% 调节时间的相对误差==3.4% 4)当ξ=1时,超调量的绝对误差= 调节时间的相对误差==3.46% 误差分析:由于本试验中,用的参量比较多,有R1,R2,R3,R4;C1,C2;在它们的取值的实际调节中不免出现一些误差,误差再累加,导致最终结果出现了比较大的误差,另外,此实验用的导线要多一点,干扰和导线的传到误差也给实验结果造成了一定误差。但是在观察响应曲线方面,这些误差并不影响,这些曲线仍旧体现了它们本身应具有的特点,通过比较它们完全能够了解阶跃响应及其性能指标与系统参数之间的关系,不影响预期的效果。 实验结果说明 由本实验可以看出,当ωn一定时,超调量随着ξ的增加而减小,直到ξ达到某个值时没有了超调;而调节时间随ξ的增大,先减小,直到ξ达到某个值后又增大了。 经理论计算可知,当ξ=0.707时,调节时间最短,而此时的超调量也小于5%,此时的ξ为最佳阻尼比。此实验的ξ分布在0.707两侧,体现了超调量和调节时间随ξ的变化而变化的过程,达到了预期的效果。 图2.2 图2.1 图2.3

PAM和PCM编译码器系统 一、实验目的 1.观察了解PAM信号形成的过程;验证抽样定理;了解混叠效应形成的原因; 2.验证PCM编译码原理;熟悉PCM抽样时钟、编码数据和输入/输出时钟之间的关系;了 解PCM专用大规模集成电路的工作原理和应用。 二、实验内容和步骤 1.PAM编译码器系统 1.1自然抽样脉冲序列测量 (1)准备工作; (2)PAM脉冲抽样序列观察; (3)PAM脉冲抽样序列重建信号观测。 1.2平顶抽样脉冲序列测量 (1)准备工作; (2)PAM平顶抽样序列观察; (3)平顶抽样重建信号观测。 1.3信号混叠观测 (1)准备工作 (2)用示波器观测重建信号输出的波形。 2.PCM编译码器系统 2.1PCM串行接口时序观察 (1)输出时钟和帧同步时隙信号的观察; (2)抽样时钟信号与PCM编码数据测量; 2.2用示波器同时观察抽样时钟信号和编码输出数据信号端口(TP502),观测时以TP504 同步,分析掌握PCM编码输数据和抽样时钟信号(同步沿、脉冲宽度)及输出时钟的对应关系; 2.3PCM译码器输出模拟信号观测,定性观测解码信号与输入信号的关系:质量,电平, 延时。 2.4PCM频率响应测量:调整测试信号频率,定性观察解码恢复出的模拟信号电平,观测 输出信号电平相对变化随输入信号频率变化的相对关系; 2.5PCM动态范围测量:将测试信号频率固定在1000Hz,改变测试信号电平,定性观测解 码恢复出的模拟信号的质量。 三、实验数据处理与分析 1.PAM编译码器系统 (1)观察得到的抽样脉冲序列和正弦波输入信号如下所示:

上图中上方波形为输入的正弦波信号,下方为得到的抽样脉冲序列,可见抽样序列和正弦波信号基本同步。 (2)观测得到的重建信号和正弦波输入信号如下所示: 如上图所示,得到的重建信号也为正弦波,波形并没有失真。 (3)平顶抽样的脉冲序列如下所示: 上图中上方的波形为输入的正弦波信号,下方为PAM平顶抽样序列。 (4)平顶抽样的重建信号波形: 可见正弦波经过平顶抽样,最终重建的信号仍为正弦波。 (5)观察产生混叠时的重建信号的输出波形 在实验时将输入的正弦波频率调至7.5KHz,通过示波器观察得到的输入正弦波波形和输出的重建信号如下所示: 由于实验时采用的抽样频率为8KHz,所以当输入的信号频率为7.5KHz时已经不满足抽样定理的要求了,所以会产生混叠误差,导致了输出的重建波形如上图所示,不再是正弦波了。 从测量结果可以得出如下规律:随着输入正弦波信号的频率逐渐升高,输出重建波形的幅值逐渐降低。这是由于在实验电路中加入了抗混滤波器,该滤波器随着频率的升高会使处理的信号的衰减逐渐变大,所以如试验结果所示,随着输入信号频率的升高,输出信号的幅值在逐渐变小。 (7) 在不采用抗混滤波器时输入与输出波形之间的关系,得到的结果如下表所示:

第三次实验内容 3-9 Boost开关电路实验 一.实验目的 1.掌握Boost开关升压变换电路的基本原理与电路结构特点; 1.熟悉电路的各部分的波形,掌握它们的调试方法; 2.对Boost开关升压变换电路的特点进行研究; 4.掌握电流控制型脉宽调制器IC UC3842的应用方法及稳压原理。二.实验线路及原理 实验线路如图3-23所示: 图3-23 Boost电路实验线路图

Boost 电路因其输出直流电压U O 是大于或等于输入直流电压U d ,故称升压式变换器,图3-24 是Boost 电路主电路工作原理图: 图3-24 是Boost 电路主电路工作原理图 简述其工作原理如下: 当0≤t ≤t 1 晶体管VT 导通,二极管VD 截止,其等效电路如图3-25所示, 图3-25 VT 导通等效 图3-26 VT 关断等效图 假定在此期间U d 不变,电感电流从I 1线性上升到I 2则有, 21L d 11 2Δ-d ====d i I I I U U L L L t t t L 当t 1≤t ≤t 2 晶体管VT 截止,二极管VD 导通,其等效电路图如图3-26所示,假定在此期间U d 不变,电感电流从I 2下降到I 1,则有 21L O d d d 2121 2Δ-=+=+=+--I I I U U U U L U L t t t t

据此分析我们可推导出: d O =1-U U D D :导通占空比。从公式可得出只要占空比D 趋近于1,理论上U d 就可变为无穷大。 上述情况仅适用于当负载电流I >ΔL i 时,电感电流工作于连续导通状态。 且 K > K crit (D ) 式中 2S L k RT K crit (D )=1-D 当负载电流I <ΔL i 时电路工作于断续导通状态。对于电感电流断续状态, 则有: o d U = 并且,当 K < K crit (D )= 1-D 时成立。 控制VT 基极脉宽变化的控制芯片为电流控制型脉宽调制器UC3842。其引脚8个,功能分别如下:“1”端为COMP 端;“2”端为反馈电压接入端;“3”端为反馈电流接入端;“4端接RT 、CT 确定锯齿波频率;“5”端接地;“6”端为推挽端;“7”端接电源,电压可在8~40V 范围间;“8”端为内部基准电压5V ,带负载能力50mA ;这是一款性能优良的控制芯片,详细介绍请看附录。 三.实验内容 1.电流控制型脉宽调制器IC UC3842的功能研究 (1)输出PWM 控制信号测试; (2)电压反馈环功能测试; (3)电流反馈环功能测试; (4)工作频率的测试。 3.开环控制的Boost 电路研究 (1)主电路电感电流处于连续导通状态时,电路相关各工作点波形的研究观测;

实验编号:实验二实验主题:类与对象 实验目的:(1)理解面向对象程序设计与过程化程序设计的区别,理解类和对象的概念,掌握如何编写和使用类; (2)理解数据成员、方法和构造方法的概念,掌握在类中的声明和使用; (3)理解重载的概念,掌握重载的使用; (4)理解继承和多态的概念,掌握它们的使用; (5)理解封装的概念,掌握封装的使用。 实验要求:(1)认真理解类、对象、数据成员、方法、构造方法、重载、多态、继承、封装等基本概念; (2)掌握类的定义和使用方法; (3)在Textpad环境下完成选做实验内容; (4)认真撰写完整的实验报告。 实验步骤:(1)首先,声明和定义类,在类中定义数据成员、方法和构造方法; (2)定义一个包含main 方法的类,测试已经定义好的类。 实验提示:(1)注意数据成员的初始化; (2)注意在继承的层次中构造方法的调用次序; (3)注意遵循Java的命名风格; (4)注意public,private,protected的区别和使用。 实验分数: 5.0 完成时间:10-10-23 0:00:00.000 实验内容:(选择一个题目完成) 题目:复数类 (难度:0.8) 编写一个复数类,可以进行复数加法和减法运算。编写一个包含main方法的类(应用程序)测试该复数类。要求该复数类至少包含一个无参的构造方法和一个带参的构造方法;数据成员包括复数的实部和虚部,为double类型;包括两个方法,分别实现复数的加法和减法运算。 题目:图书借阅第一版 (难度:1.0) 编写三个类,图书类、学生类和测试类,可以处理简单的书籍借阅情况,包括借书和还书等。图书类的数据成员包括书名、书号和借书学生等;方法包括借书、还书和显示书籍信息等。学生类的数据成员包括姓名、学号和所借书籍等;方法包括显示学生信息等。测试类是一个应用程序,在该程序中创建图书类和学生类对象,完成图书的借阅和归还。 题目:Employee类层次结构 (难度:1.0) 创建四个类,分别为Employee类、SalariedEmplyee类、HourlyEmployee类和CommissionEmployee类。其中Employee类是其他三个类的父类。Employee类包含姓名和身份证号。除此之外,SalariedEmployee类还应包含每月工资;HourlyEmployee类还应包含每小时工资数和工作时间数;CommissionEmployee还应包含提成比例和销售总额。每个类都应有合适的构造方法、数据成员的设置和读取方法。编写一个应用程序,创建这些类的对象,并输出与对象相关的信息。注意子类有时需调用父类的构造方法和被覆盖的方法,成员变量定义为private,对有些方法实现重载。

东南大学自动化学院 实验报告 课程名称:信息通信网络概论 第2次实验 实验名称:FTP客户端通信程序设计 院(系):自动化专业:自动化 姓名:学号: 实验室:金智楼5楼实验组别: 同组人员:实验时间:2016 年12 月13 日评定成绩:审阅教师:

目录 一.实验目的和要求 (3) 二.实验原理 (3) 三. 实验方案与实验步骤 (3) 四.实验设备与器材配置 (4) 五.实验记录 (4) 六.实验总计 (8) 七.思考题或讨论题 (9) 附录:部分代码

一.实验目的和要求 1.了解Windows下的TCP/IP通信方式与网络操作; 2.熟悉FTP的编程的过程; 3.学会用可视化编程语言编写调试简单的通信程序。 二.实验原理 在使用MFC编程时,要连接到FTP服务器是一件非常简单的事情,只需要两个简单的步骤,首先必须建立一个CinternetSession对象,用类CinternetSession创建并初始化一个或几个同时存在的Internet会话(Session),并描述与代理服务器的连接(如果有必要的话),如果在程序运行期间需要保持与Internet的廉洁,可以创建一个CinternetSession对象作为类CwinApp的成员。MFC中的类CftpConnection管理我们与Internet服务器的连接,并直接操作服务器上的目录和文件,FTP时MFC的WinInet支持的三个Internet功能之一,我们需要先创建一个CinternetSession实例和一个CftpConnection对象就可以实现和一个FTP服务器通信,我们不需要直接创建CftpConnection对象,而是通过调用CinternetSession::GetFtpConnection来完成这项工作。他创建CFtpConnection对象并返回一个指向该对象的指针。 三.实验方案与实验步骤(请绘制流程图) 1、实验方案

海事大学 实验报告 《系统工程》 2014~2015学年第一学期 实验名称:基于解释模型在大学生睡眠质量问题的研究学号:马洁茹有琳 指导教师:贾红雨 报告时间: 2014年9月24日

《系统工程》课程上机实验要求 实验一解释结构模型在大学生睡眠质量问题中的研究 实验名称:基于MATLAB软件或C/Java/其他语言ISM算法程序设计(一) 实验目的 系统工程课程介绍了系统结构建模与分析方法——解释结构模型法(Inter pretative Structural Modeling ·ISM)是现代系统工程中广泛应用的一种分析方法,能够利用系统要素之间已知的零乱关系,用于分析复杂系统要素间关联结构,揭示出系统部结构。ISM方法具有在矩阵的基础上再进一步运算、推导来解释系统结构的特点,对于高维多阶矩阵的运算依靠手工运算速度慢、易错,甚至几乎不可能。 本次实验的目的是应用计算机应用软件或者是基于某种语言的程序设计快速实现解释结构模型(ISM)方法的算法,使学生对系统工程解决社会经济等复杂性、系统性问题需要计算机的支持获得深刻的理解。学会运用ISM分析实际问题。 (二) 实验要求与容: 1.问题的选择 根据对解释结构模型ISM知识的掌握,以及参考所给的教学案例论文,决定选择与我们生活有关的——大学生睡眠质量问题。 2.问题背景

睡眠与我们的生活息息相关,当每天的身体机制在不断运行的过程中身体负荷不断变大,到了夜间就需要休息。但是同一寝室的同学大多休息时段不同,有些习惯早睡,有些会由于许多原因晚睡。有些睡眠较沉不会轻易被打扰,有些睡眠较轻容易被鼾声或者其他声响惊醒。学习得知,解释系统模型是通过对表面分离、凌乱关系的研究,揭示系统部结构的方法。 因此,我想尝试通过解释模型来对该问题进行研究分析。 3.用画框图的形式画出ISM的建模步骤。

实验一MATLAB 仿真基础 一、实验目的: (1)熟悉MATLAB 实验环境,掌握MATLAB 命令窗口的基本操作。 (2)掌握MATLAB 建立控制系统数学模型的命令及模型相互转换的方法。 (3)掌握使用MATLAB 命令化简模型基本连接的方法。 (4)学会使用Simulink 模型结构图化简复杂控制系统模型的方法。 二、实验设备和仪器 1.计算机;2. MATLAB 软件 三、实验原理 函数tf ( ) 来建立控制系统的传递函数模型,用函数printsys ( ) 来输出控制系统的函数,用函数命令zpk ( ) 来建立系统的零极点增益模型,其函数调用格式为:sys = zpk ( z, p, k )零极点模型转换为多项式模型[num , den] = zp2tf ( z, p, k ) 多项式模型转化为零极点模型 [z , p , k] = tf2zp ( num, den ) 两个环节反馈连接后,其等效传递函数可用feedback ( ) 函数求得。 则feedback ()函数调用格式为: sys = feedback (sys1, sys2, sign ) 其中sign 是反馈极性,sign 缺省时,默认为负反馈,sign =-1;正反馈时,sign =1;单位反馈时,sys2=1,且不能省略。 四、实验内容: 1.已知系统传递函数,建立传递函数模型 2.已知系统传递函数,建立零极点增益模型 3.将多项式模型转化为零极点模型 1 2s 2s s 3s (s)23++++=G )12()1()76()2(5)(332 2++++++= s s s s s s s s G 12s 2s s 3s (s)23++++= G )12()1()76()2(5)(3322++++++=s s s s s s s s G

实验二数据选择器应用 学号161271008 一、实验目的: 1.通过实验的方法学习数据选择器的电路结构和特点。 2.掌握数据选择器的逻辑功能和它的测试。 3.掌握数据选择器的基本应用。 二、实验仪器: 三、实验原理: 1.数据选择器 数据选择器(multiplexer)又称为多路开关,是一种重要的组合逻辑部件,它可以实现从多路数据传输中选择任何一路信号输出,选择的控制由专列的端口编码决定,称为地址码,数据选择器可以完成很多的逻辑功能,例如函数发生器、桶形移位器、并串转换器、波形产生器等。 本实验采用的逻辑器件为TTL 双极型数字集成逻辑电路74LS153,它有两个4 选1,外形为双列直插,引脚排列如图2-1 所示,逻辑符号如图2-2 所示。其中D0、D1、D2、D3 为数据输入端,Q 为输出端,A0、A1 为数据选择器的控制端(地址码),同时控制两个选择器的数据输出,S 为工作状态控制端(使能端),74LS153 的功能表见表2-1。 数据选择器有一个特别重要的功能就是可以实现逻辑函数。现设逻辑函数F(X,Y)=∑(1,2),则可用一个4 选1 完成,根据数据选择器的定义:Q (A1,A0)=A1A0D0+ A1A0D1+ A1A0D2+ A1A0D3,令A1=X,A0=Y,1S=0,1D0=1D3=0,1D1=1D2=1,那么输出Q=F。如果逻辑函数的输入变量数超过了数据选择器的地址控制端位数,则必须进行逻辑函数

降维或者集成芯片扩展。例如用一块74LS153 实现一个一位全加器,因为一位全加器的逻辑函数表达式是: S1(A,B,CI)=∑(1,2,4,7) CO(A,B,CI)=∑(3,5,6,7) 现设定A1=A,A0=B,CI 为图记变量,输出1Q=S1,2Q=CI,由卡诺图(见图2-3,图2-4)得到数据输入: 1D0=CI,1D1=CI,1D2=CI,1D3=CI,2D0=0,2D1=CI,2D1=CI,2D3=1,由此构成逻辑电路. 需要指出的是用数据选择器实现逻辑函数的方法不是唯一的,当逻辑函数的输入变量数较多时,可比较多种方法取其最优实现。 四、实验内容: 1.验证74LS153 的逻辑功能按表2-1 所列测试,特别注意所测芯A1、A0 哪一个是高位S 端是否低电平有效当芯片封锁时,出是什么电平。 记录:

工程力学(含实验演示)第二次在线作业

第二次在线作业 单选题(共40道题) 收起 1.( 2.5分) ?A、. ?B、. ?C、. ?D、. 我的答案:D 此题得分:2.5分2.(2.5分) ?A、. ?B、. ?C、. ?D、. 我的答案:C 此题得分:2.5分3.(2.5分) ?A、. ?B、. ?C、. ?D、. 我的答案:A 此题得分:2.5分4.(2.5分) ?A、.

?B、. ?C、. ?D、. 我的答案:A 此题得分:2.5分5.(2.5分) ?A、. ?B、. ?C、. ?D、. 我的答案:A 此题得分:2.5分6.(2.5分) ?A、. ?B、. ?C、. ?D、. 我的答案:A 此题得分:2.5分7.(2.5分) ?A、. ?B、. ?C、. ?D、. 我的答案:A 此题得分:2.5分

8.(2.5分) ?A、. ?B、. ?C、. ?D、. 我的答案:C 此题得分:2.5分9.(2.5分) ?A、. ?B、. ?C、. ?D、. 我的答案:B 此题得分:2.5分10.(2.5分) ?A、. ?B、. ?C、. ?D、. 我的答案:C 此题得分:2.5分11.(2.5分) ?A、. ?B、. ?C、.

?D、. 我的答案:C 此题得分:2.5分12.(2.5分) ?A、. ?B、. ?C、. ?D、. 我的答案:D 此题得分:2.5分13.(2.5分) ?A、. ?B、. ?C、. ?D、. 我的答案:D 此题得分:2.5分14.(2.5分) ?A、. ?B、. ?C、. ?D、. 我的答案:B 此题得分:2.5分15.(2.5分) ?A、.

上海电力学院 自动控制原理实践报告 课名:自动控制原理应用实践 题目:水翼船渡轮的纵倾角控制 船舶航向的自动操舵控制 班级: 姓名: 学号:

水翼船渡轮的纵倾角控制 一.系统背景简介 水翼船(Hydrofoil)是一种高速船。船身底部有支架,装上水翼。当船的速度逐渐增加,水翼提供的浮力会把船身抬离水面(称为水翼飞航或水翼航行,Foilborne),从而大为减少水的阻力和增加航行速度。 水翼船的高速航行能力主要依靠一个自动稳定控制系统。通过主翼上的舵板和尾翼的调整完成稳定化操作。该稳定控制系统要保持水平飞行地穿过海浪。因此,设计上要求系统使浮力稳定不变,相当于使纵倾角最小。 航向自动操舵仪工作时存在包括舵机(舵角)、船舶本身(航向角)在内的两个反馈回路:舵角反馈和航向反馈。 当尾舵的角坐标偏转错误!未找到引用源。,会引起船只在参考方向上发生某一固定的偏转错误!未找到引用源。。传递函数中带有一个负号,这是因为尾舵的顺时针的转动会引起船只的逆时针转动。有此动力方程可以看出,船只的转动速率会逐渐趋向一个常数,因此如果船只以直线运动,而尾舵偏转一恒定值,那么船只就会以螺旋形的进入一圆形运动轨迹。 二.实际控制过程 某水翼船渡轮,自重670t,航速45节(海里/小时),可载900名乘客,可混装轿车、大客车和货卡,载重可达自重量。该渡轮可在浪高达8英尺的海中以航速40节航行的能力,全靠一个自动稳定控制系统。通过主翼上的舵板和尾翼的调整完成稳定化操作。该稳定控制系统要保持水平飞行地穿过海浪。因此,设计上要求该系统使浮力稳定不变,相当于使纵倾角最小。

上图:水翼船渡轮的纵倾角控制系统 已知,水翼船渡轮的纵倾角控制过程模型,执行器模型为F(s)=1/s。 三.控制设计要求 试设计一个控制器Gc(s),使水翼船渡轮的纵倾角控制系统在海浪扰动D (s)存在下也能达到优良的性能指标。假设海浪扰动D(s)的主频率为w=6rad/s。 本题要求了“优良的性能指标”,没有具体的量化指标,通过网络资料的查阅:响应超调量小于10%,调整时间小于4s。 四.分析系统时域 1.原系统稳定性分析 num=[50]; den=[1 80 2500 50]; g1=tf(num,den); [z,p,k]=zpkdata(g1,'v'); p1=pole(g1); pzmap(g1) 分析:上图闭环极点分布图,有一极点位于原点,另两极点位于虚轴左边,故处于临界稳定状态。但还是一种不稳定的情况,所以系统无稳态误差。 2.Simulink搭建未加控制器的原系统(不考虑扰动)。

实验二 MATLAB矩阵及其运算 学号:3121003104 姓名:刘艳琳专业:电子信息工程1班日期:2014.9.20 一实验目的 1、掌握Matlab数据对象的特点以及数据的运算规则。 2、掌握Matlab中建立矩阵的方法以及矩阵处理的方法。 3、掌握Matlab分析的方法。 二实验环境 PC_Windows 7旗舰版、MATLAB 7.10 三实验内容 4、1. (1)新建一个.m文件,验证书本第15页例2-1; (2)用命令方式查看和保存代码中的所有变量;

(3)用命令方式删除所有变量; (4)用命令方式载入变量z。 2. 将x=[4/3 1.2345e-6]在以下格式符下输出:短格式、短格式e方式、长格式、长格式e方式、银行格式、十六进制格式、+格式。 短格式 短格式e 长格式

长格式e方式 银行格式 十六进制格式 3.计算下列表达式的值 (1)w=sqrt(2)*(1+0.34245*10^(-6)) (2)x=(2*pi*a+(b+c)/(pi+a*b*c)-exp(2))/(tan(b+c)+a) a=3.5;b=5;c=-9.8; (3)y=2*pi*a^2*((1-pi/4)*b-(0.8333-pi/4)*a) a=3.32;b=-7.9; (4)z=0.5*exp(2*t)*log(t+sqrt(1+t*t)) t=[2,1-3i;5,-0.65];

4. 已知A=[1 2 3 4 5 ;6 7 8 9 10;11 12 13 14 15;16 17 18 19 20],对其进行如下操作:(1)输出A在[ 7, 10]范围内的全部元素; (2)取出A的第2,4行和第1,3,5列; (3)对矩阵A变换成向量B,B=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]; (4)删除A的第2,3,4行元素; (1) (2)