热带海洋学报 JOURNAL OF TROPICAL OCEANOGRAPHY2015年第34卷第1期: 30?41

白云凹陷断裂活动与油气成藏耦合关系的盆地模拟研究*

谢志远1, 李元平2 , 孙珍1, 孙龙涛1, 邱宁1,4, 杨建民3

1. 中国科学院边缘海地质重点实验室中国科学院南海海洋研究所, 广州 510301;

2. 中海石油(中国)有限公司深圳分公司, 广州 510240;

3. 中海石油(中国)有限公司天津分公司, 天津 300452;

4. 同济大学海洋地质国家重点实验室, 上海 200092

摘要:白云凹陷位于南海北部被动大陆边缘, 断裂发育, 对油气的运聚成藏具有重要意义。研究表明, 始新世至早渐新世的断陷活动控制了烃源岩的发育, 晚渐新世至中中新世的断层活动控制了储层的分布, 晚中新世后的断层活化则影响了盖层和圈闭的展布。综合考虑泥岩涂抹作用和断裂活动性, 并结合最新勘探研究成果, 运用盆地模拟系统模拟研究了两条过井剖面, 结果表明: 白云凹陷断裂活动期次与排烃期次形成了较好的耦合关系, 主要的耦合期为23.8~16.5Ma 和13.8~10.5Ma; 其中, 生烃增压作用可能强化了18.5Ma时期的断裂活动; 当活动断裂处于开启状态时, 形成了良好的垂向运移通道; 平静期的断裂则倾向于封闭, 限制了油气的垂向运移; 与单独考虑断裂活动性相比, 泥岩涂抹作用能更好地反映静止期断层的封堵特性; 另外, 模拟预测显示白云深水区的南部断裂发育区具有更好的成藏条件, 易形成大型油气藏。

关键词:断裂活动性分析; 盆地模拟; 泥岩涂抹; 油气运聚; 白云凹陷

中图分类号: P736.1; P744.4 文献标识码: A文章编号: 1009-5470(2015)01-0030-12

A basin modeling study on the coupling of fault activity and hydrocarbon accumulation in the Baiyun Sag

XIE Zhi-yuan1, LI Yuan-ping2, SUN Zhen1, SUN Long-tao1, QIU Ning1,4, YANG Jian-min3

1. Key Laboratory of Marginal Sea Geology, Chinese Academy of Sciences/South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510301, China;

2. Shenzhen Branch of China National Offshore Oil Corporation, Guangzhou 510240, China;

3. Tianjin Branch of China National Offshore Oil Corporation, Tianjin 300452, China;

4. State Key Laboratory of Marine Geology, Tongji University, Shanghai 200092, China

Abstract: The Baiyun Sag is located in the northern passive continental margin of the South China Sea. The widespread faults around the sag affect the migration and accumulation of hydrocarbon profoundly. Faults control the sedimentation of source rocks from the Eocene to the Early Oligocene, regulate the range of reservoirs from the Late Oligocene to the Middle Miocene and dominate the seals and traps during the reactivation period in the Late Miocene. We attempt to study the controls of fault activity on hydrocarbon migration and accumulation through faults sealing analysis and basin modeling. Results are as follows. (1) The episodes of fault activity couple well with the generation of hydrocarbon. (2) Overpressure due to hydrocarbon generation may accelerate faulting activity at ~18.5 Ma. (3) Active faults act as perfect conduits for vertical migration of hydrocarbon. (4) Shale smear is much more credible in reflecting the sealing ability of motionless faults than the simple fault activity analysis. (5) The southern faulted area in the deep water tends to be more favorable for hydrocarbon accumulation than the northern area.

Key words: fault activity analysis; basin modelling; shale smear; hydrocarbon accumulation; the Baiyun Sag

收稿日期:2013-12-29; 修订日期: 2014-05-21。林强编辑

基金项目:十二五油气重大专项子课题(2011ZX05025-003-005); 国家自然科学基金青年科学基金项目(41106055); 国家自然科学基金(41206038); 海洋地质国家重点实验室(MGK1213)

作者简介:谢志远(1990~), 男, 河南省南阳市人, 硕士生, 从事海洋地质和石油地质研究。Email: xiezhiyuan1990@https://www.doczj.com/doc/cd8913291.html,

*感谢中海油深圳分公司深水项目部的大力支持和帮助, 感谢审稿专家对本文的修改和建议!

谢志远等: 白云凹陷断裂活动与油气成藏耦合关系的盆地模拟研究 31

深水油气勘探的钻井成本高昂, 因此在钻井稀少的低勘探程度区开展油气运移聚集研究, 对于评价生烃凹陷资源潜力及预测有利勘探区至关重要。断层作为含油气盆地的基本构造, 在油气成藏过程中发挥着重要作用, 它既可以作为油气运移的通道, 也可以阻挡油气运移形成圈闭(Knipe, 1997)。断层的这种双重性质由其启闭性决定, 不同的断层可能具有不同的启闭特性, 同一条断层在其发育过程中, 也可能会经过多次开启与封闭的旋回。因此, 正确认识断层的启闭性, 对于研究断层在油气的运移、聚集、保存等过程中发挥的作用具有重要意义。

断层并不是一个简单的断裂面, 而是一个充满填隙物质的破裂带, 受断层的错动作用, 断面两侧地层的物质被卷入破裂带中, 因此充填物的物性和地层物性密切相关(付广 等, 1998; 孙龙涛 等, 2007)。断层活动时生成大量裂缝, 形成类似地震泵的抽吸作用(Hooper, 1991), 成为流体运移的高孔渗性通道, 因此处于活动期的断层对流体具有垂向输导能力。当断层活动趋于平静时, 随着裂隙的逐渐愈合, 破裂带内物质的孔渗性降低, 疏导能力下降, 从而遮挡流体的运移形成封堵。封堵作用的程度可以通过指示泥岩涂抹作用强弱的“断层泥岩比率”(shale gouge ratio, SGR)来衡量, 它表示了通过各种机理挤入断裂带的泥页岩的比例, 围岩中的泥页岩含量越高则泥岩涂抹的可能性越大, 孔渗性越差, 形成封闭的可能性越大(Yielding et al, 1997)。实测钻井压力数据揭示断层两侧地层压力差与断层泥岩比率呈现正相关关系, 这说明SGR 是反映断层封堵性

能的重要指标(Harris et al, 2002)。前人在成藏模拟的研究中没有考虑断层(Kuhn et al, 2012)或将断层统一考虑为全部开启(Caillet et al, 2003)或全部封闭(Johannesen et al, 2002), 这对于裂陷后期油气运聚阶段断裂活动极为发育的白云凹陷并不适用。因此, 本文通过断层活动性分析和泥岩涂抹作用等方法, 细化分析断层的启闭性, 并进一步利用盆地模拟技术, 结合测井资料研究白云深水区断裂在油气成藏过程中的作用及其相关关系, 总结油气成藏规律, 评价油气勘探前景, 为后续勘探工作提供借鉴。

1 区域地质背景

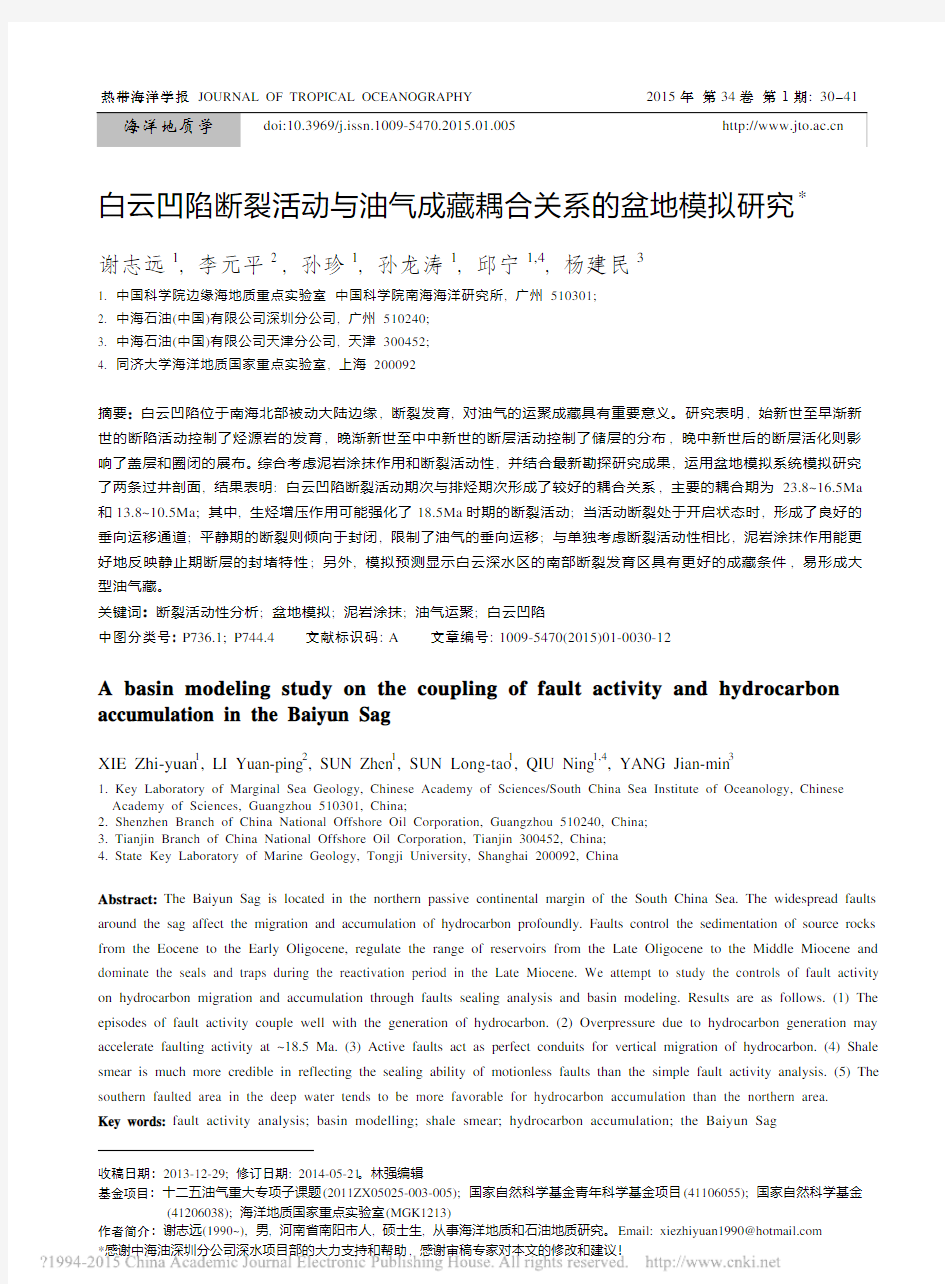

白云凹陷位于珠江口盆地深水区, 它呈NEE 向展布, 北侧与番禺低隆起毗邻, 西侧为神狐暗沙隆起和珠二坳陷西段, 中间以一条北西走向的基底断裂和岩浆活动带为界线, 东侧是东沙隆起区, 南临南部隆起带(图1)。位于减薄过渡地壳上的白云凹陷, 经历了新生代的断陷、断拗、拗陷热沉降及块断升降等构造演化阶段(陈长民 等, 2003), 发育了始新统文昌组断陷分割的半地堑河湖相沉积、中上渐新统珠海组海陆过渡—浅海陆架—三角洲沉积、中下中新统珠江组—韩江组深水陆坡—深水扇沉积、上中新统以来的深水陆坡欠补偿沉积(柳保军 等, 2011a)(图2)。文昌组—恩平组的巨厚河湖相烃源岩, 珠海组的浅海三角洲沉积和珠江组的深水扇系统构成了白云凹陷有利的生储盖组合, 其资源潜力蔚为可观(庞雄 等, 2007a)。白云凹断裂数量众多, 大多属于在沉积过程中发育的生长断层。与典型的被动

图1 白云深水区构造区划

Fig. 1 Geological map of the Baiyun deep water area

32 热带海洋学报 Vol. 34, No. 1 / Jan., 2015

图2 珠江口盆地构造地层格架(据庞雄 等, 2007a)

Fig. 2 Structural stratigraphic framework of the Pearl River Mouth Basin

陆缘深水盆地相比, 白云凹陷具有独特的构造沉积属性, 主要表现在: 1)白云凹陷缺乏大中型边界断层, 而是发育了一系列NWW 向的中小规模断层组成的雁列式断裂系, 共同控制了主凹的沉降(图1); 2)与国外深水盆地总体海退情况下形成的前积深水扇有所不同, 21Ma 以来白云凹陷发育了垂向叠置的深水扇系统(庞雄 等, 2007b)。这些特殊的构造沉积历史, 对凹陷内油气的生成、运移与聚集产生将深刻影响。为了深入评价油气的运聚规律, 本文将选择发现了深水油气的LW3-1-1井附近的长电缆测线L1和L2(图3), 开展二维盆地模拟研究。

2 研究方法与过程

盆地模拟技术是对沉积盆地研究的一种方法, 它可以从动态和立体的角度分析盆地的形成、演化以及油气的生成、运移和聚集规律, 从而快速进行

资源评价。本文采用斯伦贝谢公司开发的Petromod (v. 2011)盆地模拟软件, 它可对盆地的地史、热史、生烃史、排烃史和运移聚集史等进行模拟, 完整地描述整个含油气系统的演化。一个完整的模型首先需要建立起地层基本构架, 包括输入层位深度, 指定地层年龄、岩相以及有机质含量等基础参数; 其次, 加载古水深和古热流等边界条件后进行数值计算得到模拟结果; 最后, 模拟结果合理与否需要与钻井资料等比对。本文即是在断层启闭性分析的基础上进行盆地模拟, 直观地表现出油气运聚过程, 同时反映断层在成藏过程中发挥的作用。

2.1 沉积相和岩性设置

由于系统需要输入深度数据, 因此首先依据经验公式对L1和L2剖面进行时深转换, 需要进一步设置沉积相和岩性, 具体转换方法参考(Xie et al, 2013)。在此基础上, 需要设置剖面上不同位置的沉

谢志远等: 白云凹陷断裂活动与油气成藏耦合关系的盆地模拟研究 33

图3 L1与L2地震剖面及构造与地层解释

Fig. 3 Interpreted seismic profiles with faults and sequences along L1 and L2

积相和岩性。在钻井较少, 详细地质信息不明时, 只有尽可能利用已有的沉积环境解释等区域地质研究资料取经验值(姜涛 等, 2004)。根据已有钻井和地震相分析, 白云凹陷在文昌组时主要发育了受半地堑边界断层控制的陆相断陷湖盆沉积, 恩平组为扩大湖盆沉积(柳保军 等, 2011a)。32Ma 南海运动后, 白云凹陷进入裂后期, 初始陆架坡折带位于白云凹陷南侧, 主凹及北部发育了一套浅海陆架三角洲的珠海组沉积; 23.8Ma 白云运动后, 陆架坡折带转移到北坡, 白云凹陷演变为陆坡深水环境, 在低海平面时期发育了中新统珠江韩江组的低位楔、斜坡扇及盆底扇等各种深水沉积类型(庞雄 等, 2007b)。LW3-1-1井岩性数据揭示珠海组和珠江组下段的含砂率较高构成主力储层、韩江组下段也含有少量砂岩, 除此以外的韩江组上段、万山粤海组等地层泥岩含量具有绝对优势而构成区域盖层。因此, 依据上述和研究和井的信息, 本文采用典型砂岩、典型泥岩、砂泥岩等岩性, 建立起两条剖面的岩性剖面(图4): 文昌组和恩平组被设定为泥岩, 其中主凹部分为烃源岩; 珠海组设置为砂岩; 珠江组下段为砂岩, 上段为泥岩; 韩江组下段为砂泥岩, 上段为泥岩; 万山组和粤海组都为泥岩。文昌组和恩平组烃源岩部分以Ⅱ型和Ⅲ型干酪根为主, 总有机碳含量(total organic carbon, TOC)分别为5%和3%, 氢指数

(hydrogen index, HI)分别为250和150, 生烃动力学方程分别为Pepper Ⅱ和Pepper Ⅲ型, 各自适用于以Ⅱ型和Ⅲ型干酪跟为主的烃源岩(庞雄 等, 2007a)。 2.2 边界条件设置

1) 古水深。古水深数据对于区域沉降埋藏史分析有较大影响, 如何准确恢复古水深一直是地质学的一个难题, 有学者应用放射虫等微体古生物记录来反推古水深, 但是由于其估测值范围较大而限制了其应用。本文主要以沉积相分析为基础, 根据ODP1148井等钻探信息, 结合海底地貌经验坡度, 通过线性插值方法估测水深(Xie et al, 2014)。

2) 沉积物水体界面温度。沉积物水体界面温度是一个重要的边界条件, 采用由区域位置决定的温度缺省值, 位置选项为东南亚地区19°N 。

3) 古热流。热流为烃源岩有机质的成熟提供了能量基础, 对于成熟史分析至关重要。南海北部陆架上珠江口盆地的热流值在53~87mW·m –2, 平均值为67mW·m –2(姚伯初 等, 2004)。根据McKenzie (1978)的岩石圈拉伸模型, 伸展盆地的热流值在裂陷期高, 裂后热沉降期变低, 本文分别给出L1和L2剖面的两个端点热流值, 剖面内部的热流值通过线性插值得到, 通过多次模拟直至得到LW3-1-1单井有机质成熟度与钻井实测的数值相一致, 如图5所示, 两者基本吻合, 认为参数设置有效。

34 热带海洋学报 Vol. 34, No. 1 / Jan., 2015

2.3 断层属性设置

断层属性设置是盆地模拟方法研究断层对油气

运聚控制作用的重要内容, 依据控制变量原理, 通过更改断层的属性设置来分析断层在油气运移聚集

图4 L1(a)和L2(b)岩性剖面

图中岩性符号在后续模拟图件中都相同

Fig. 4 Lithological profiles of L1 (a) and L2 (b)

图5 L1(a)和L2 (b)标定井校验

黑色十字为LW3-1-1处实测R o , 实线为模拟得到的R o 值

Fig. 5 Well calibration of L1 (a) and L2 (b)

谢志远等: 白云凹陷断裂活动与油气成藏耦合关系的盆地模拟研究 35

过程中发挥的作用(Lampe et al, 2012)。研究中采用了断层活动性分析和泥岩涂抹作用两种方法进行模拟实验, 其中前者强调垂向封闭性而后者侧重于侧向封闭性(吕延防 等, 2003)。生长指数是分析断层活动性的重要方法, 是断层两侧同一地层单元的下降盘和上升盘厚度之比: 一般认为如果生长指数大于1, 代表断层活动强烈; 如果生长指数值为1, 代表断层处于平静期; 如果生长指数小于1, 则认为断层可能发生了反转(Thorsen, 1963)。实际模拟中, 一般认为若生长指数在0.9~1.1, 断层处于平静期, 如果在这个范围之外, 则认为断层强烈活动。

依据L1和L2两条测线断层生长指数统计分析(图6), 发现在65~32Ma, 凹陷边缘的边界断层生长指数很大, 表明断层活动强烈。在32~21Ma, 各个

断层生长指数普遍较高, 因而认为在此时期, 断层活动强度较为剧烈。在21~16.5Ma, 断层的生长指数则显示出较大差异, 表现出不均衡性: 位于主凹陷边缘的F4、F5、F21、F29等生长指数较大, 处于活动状态, 推测是由于重力势作用增强了断层的活动性(Sun et al, 2014); F10、F11、F22、F23、F24、F25、F26等位于主凹, 生长指数在1附近, 推测是由于热沉降凹陷中央地层韧性变形导致断裂活动的不发育; 主凹周缘上F12、F13、F30等的生长指数很大, 这可能与白云凹陷南部隆起带上的岩浆侵入作用有关。在16.5~13.8Ma, 两条测线上的大部分断层的生长指数普遍较小接近于1, 代表断裂活动不发育, 处于平静期。在13.8~10.5Ma, 断层活动强度表现不一。

图6 L1 (a)与L2 (b)断层生长指数

Fig. 6 Growth index of faults in L1 (a) and L2 (b)

36 热带海洋学报Vol. 34, No. 1 / Jan., 2015

除了上述的断层活动性分析, 指示泥岩涂抹作用强弱的SGR参数也是衡量断层封堵性能的重要方法, 尤其对于静止期的断层开启/封闭评价, 具有重要意义。SGR即断层泥比率, 其计算公式为: SGR= Σ(断移地层i的厚度×断移地层i的黏土含量)/总垂直断距, 由公式可知SGR与断层的围岩泥地比有密切联系, 在很多情况下二者可以视为一致(杨智等, 2005)。一般认为SGR<35%时, 断层处于开启状态; 当SGR>75%时, 断层处于封闭状态(Lampe et al, 2012)。白云凹陷各个断层不同时期SGR的设定参考了深水区LW3-1-1井及北坡番禺低隆起上钻井的岩性信息和区域沉积演化, 从陆架浅水区到陆坡深水区呈现出逐渐增加的特点, 陆架浅水区SGR在50%以下, 进入陆坡深水区后逐渐增加至80%以上。基于上述断层活动性和泥岩涂抹作用分析, 建立了4种模型。模型A: 根据断层活动性分析将活动断层设置为开启; 静止断层设置为关闭; 模型B: 活动断层设置为开启, 静止断层则通过设置SGR参数来确定启闭性; 模型C: 断层全部设置为开启; 模型D: 断层全部设置为关闭。

3 模拟结果

3.1断层对油气运移趋向的控制及模型的筛选

断裂发育在一定程度上控制了凹陷内洼陷和隆起带的区域分布, 从而在一定程度上控制了沉积相带的展布; 珠海组浅海三角洲相砂岩沉积与珠江韩江陆坡深水扇系统是白云凹陷的主力储层, 它们的形成演化分别与渐新世和中新世两个陆架坡折带有紧密联系(柳保军等, 2011b), 而与洼陷边缘同沉积断层活动密切相关的构造坡折带则是陆架坡折带的主要形式(林畅松等, 2000), 因而认为断层的活动在较大程度上控制了沉积体系的发育及砂岩储集层的分布。对油气运移的意义来讲, 断层不仅对储层砂岩疏导体分布有控制作用, 而且自身也是良好的运移通道。

研究区域两条测线在主凹周缘均存在大量断层, 它们性质不一, 有的是控洼边界断层, 控制早期断陷, 从始新世持续活动到中新世中后期, 且具有继承性活动的特点; 有的则是非控洼的新生断层和伴生断层。模拟结果表明: 活动断裂具有很好的水动力连通性, 是油气垂向运移的优势通道, 砂体是次于断层的良好疏导体, 以侧向运移为主(图7a~d); 断层全部开启时, 大部分断层都会疏导油气垂向运移, 若断层进一步断穿盖层, 会造成较多泄漏(图7e、f); 断层全部关闭时, 不再充当油气运移的通道, 遮挡油气的侧向运移, 将整个剖面切割成为局部相对独立的系统(图7g、h); 这与通过钻探发现的油气运移趋势(张功成, 2005)是一致的。依据断裂活动性设置断层属性的模型和依据泥岩涂抹作用设置的模型模拟结果基本相同, 差异是后者在浅水陆缘砂地比较大的区域倾向于开启, 在砂地比较小的地方倾向于封闭, 而在依据断裂活动性设置的模型中, 静止期的断层则全部为封闭状态(图8)。将四个模型相互对比, B模型在北坡显示出逸散的性质(4.2具体阐述)与实际情况较为相符(石万忠等, 2006)。因此, 我们认为综合考虑断层活动性和泥岩涂抹作用的B模型更为接近实际的油气运移模式。

3.2 断层活动性与排烃期的耦合关系

白云凹陷的断裂活动和烃源岩的成熟演化息息相关, 断陷活动不仅控制了烃源岩的发育, 而且活动性断裂是沟通生油岩系与储集岩系的油气运移主通道, 其中主排烃期之前或同期活动的张性断裂对于油气成藏更有意义。根据B模型的油气运聚过程(图8、9)及生烃历史, 断层活动性和排烃的耦合关系主要体现为裂后存在两个断裂活动性和排烃的耦合期。

多套烃源岩具有不同的生排烃期次(表1), 排烃模拟结果显示文昌组主排烃期为32~18.5Ma, 最大排烃期在25 Ma左右, 现今为过成熟生干气阶段; 恩平组主排烃期为18.5~0Ma, 最大排烃期在10Ma 左右, 现今为高熟生油生湿气阶段。这与LW3-1-1井的钻探结果吻合, 朱俊章等(2008)根据油气地球化学分析, 揭示LW3-1-1井气藏以湿气为主, 且恩平组烃源岩的贡献最大。生排烃史和断层活动性有较好的匹配关系: 上述断层活动性分析表明断层的活动呈现出强弱的变化特点, 23.8Ma之前, 断裂活动性强, 处于开启状态, 是良好的排烃通道, 但是此时没有形成主力储层和盖层, 因此耦合关系差(图9a、b); 23.8~16.5Ma, 断裂活动仍然较大, 文昌组和恩平组均在主排烃期, 且区域性盖层已经形成, 断层构成了油气运移的最有效通道(图9c); 16.5~ 13.8Ma, 大部分断层活动趋于停止, 处于封闭状态, 油气疏导能力较差(图9d); 13.8~10.5Ma, 部分断层活化重新活动, 起疏导作用, 油气再次运移或破坏已有的圈闭, 起到调整作用(图8d)。因此耦合关系较好的两个时期23.8~16.5Ma和13.8~10.5Ma对于成藏具有重要意义。

谢志远等: 白云凹陷断裂活动与油气成藏耦合关系的盆地模拟研究 37

图7 不同模型在同一时期的运移剖面

Fig. 7 Hydrocarbon migration paths in different models

4 讨论

4.1 断裂活动和生排烃活动相互作用

首先, 相互作用体现在活动断裂对油气运移的控制作用: 文昌组和恩平组分别在32Ma 和18.5Ma 进入主排烃期, 这两个时间断裂活动均比较强烈, 开启的断裂作为垂向运移通道促使油气从深部构造层向上运移(图9a 、c)。

其次, 体现在生烃过程对断裂活动的反作用: 文昌组和恩平组进入生烃门限后, 大量的生排烃活

动会产生超压, 而有机质生烃增压是超压形成的非常重要原因(郝芳 等, 2000), 超压形成后会导致岩层的破裂强度的降低, 从而促使岩层断裂(罗晓容, 2004), 因此文昌组和恩平组烃源岩进入成熟期后的生烃活动形成的超压会促进断裂的活动。断裂活动性分析表明32Ma 和18.5Ma 是两个断层活动较为剧烈的时期, 32Ma 时, 正逢南海运动这个强烈的构造活动期, 因此可以理解为区域性构造应力的变化很可能主导了断层的活动(孙珍 等, 2005); 而在18.5Ma 左右, 区域性构造活动已不明显, 此时断裂

38 热带海洋学报 Vol. 34, No. 1 / Jan., 2015

表1 白云凹陷断层活动性和排烃匹配关系

Tab. 1 Coupling of fault activity with hydrocarbon generation

时期/Ma 断裂活动强度

文昌组成熟阶段

恩平组成熟阶段

备注 65~39 强 未熟 未熟 无效

39~32 强 成熟生油 未熟 无效, 储层未形成 32~23.8 中强 高熟生湿气生油 低熟生油 无效, 盖层未形成

23.8~18.5 中 高熟生油生湿气 成熟生油 有效 18.5~16.5 中弱 高熟生干气生湿气 成熟生油 有效 16.5~13.8 弱 高熟生湿气生干气

成熟生油 局部有效 13.8~10.5 中 高熟生干气 高熟生湿气生油 局部调整 10.5~0

弱

过熟生干气

高熟生油生湿气

局部有效

图8 A 和B 模型在0Ma 与10.5Ma 的运移剖面

Fig. 8 Hydrocarbon migration paths in Model A and Model B at 0 and 10.5 Ma

图9 B 模型在不同时期的运移剖面

Fig. 9 Hydrocarbon migration paths of Model B at different times

谢志远等: 白云凹陷断裂活动与油气成藏耦合关系的盆地模拟研究 39

仍表现为较为强烈的活动, 我们推测这与烃源岩成熟大量生烃有关。

4.2断层与油气聚集成藏的关系

白云凹陷油气自深部烃源岩生成后, 通过深大断层、砂岩储集体和不整合面等运移到上覆及邻近圈闭中, 珠江组上段、韩江组上段、粤海万山组等细粒泥质深水沉积形成了区域性盖层(施和生等, 2009), 凹陷内共发育了两套有效储盖组合即珠海组浅水陆架—三角洲和珠江—韩江深水扇储盖组合。依据地震剖面分析和盆地模拟结果, 研究区油气藏的圈闭类型以构造圈闭和构造—岩性复合圈闭为主, 如背斜、断背斜、掀斜断块等, 存在于珠海组和珠江组下段。韩江组内构造圈闭较少, 一方面是因为珠江组上段的泥岩隔断了其与下覆珠海组和珠江组下段砂岩的联系, 虽然一些断层贯穿珠江组, 但是由于此时断裂活动微弱, 未能将两套储层有效连通起来, 从而无法将深部油气通过断层输送至深水扇体, 另一方面韩江组内缺乏正向构造也可能是构造圈闭缺乏的原因, 前人研究认为珠江深水扇系统以岩性圈闭或构造-岩性复合圈闭为主(庞雄等, 2007b)。

两条测线的盆地模拟结果在LW3-1构造(图3)均显示出油气藏, 它的形成与断层活动密切相关。以L1为例, F7位于白云主凹深水区, 在LW3-1-1井左侧, 它是一个长期继承性活动断层。在65~32Ma 裂陷期, 断层活动剧烈, 来自深部地层油气向上运移(图9a); 在32~16.5Ma, 断层仍然保持了较大的活动性, 是油气垂向运移的良好通道, 凹陷中央生成的油气沿着F7运移至上部渗透性地层(图9b、c)。在16.5Ma以后, 断层活动减弱至停止, 并以深水区细粒泥质沉积为主, 泥岩涂抹作用较强, 因此认为F7此时起到封堵作用(图9d)。断层活动强度的时空差异与封堵特性对于LW3-1构造形成油气藏具有积极意义: LW3-1构造在L1剖面上显示并不是十分有利的背斜构造, 但F7是一个反向断层, 大套下落的泥岩可以对断层上升盘砂岩储层形成遮挡, 更容易捕集油气(谯汉生等, 1999 ), 如果F7在成藏期是处于封闭状态, 则会形成一个很好的圈闭, 有利于来自深部地层的油气运移到珠海组三角洲和地处中新世陆架坡折带下方低位体系域的珠江组深水扇砂岩储层中聚集成藏。

F4位于北部番禺低隆起陆架浅水区域, 它在32~ 16.5Ma, 生长指数较高, 保持了较大的活动性, 处于开启状态, 形成油气运移的通道。在16.5Ma后的热沉降期, 生长指数在1左右, 活动微弱; 如果从断层活动性定义封堵性的角度出发便认为断裂处于封闭状态, 而F4的下盘是反向倾斜地层, 若F4此时封闭形成封堵, 则有利于形成掀斜断块圈闭(图8a); 然而勘探事实证明此区域并没有发现大型油气藏, 这和原假设F4断层形成封堵有所矛盾。但若从泥岩涂抹作用规定封堵性的角度来分析: 在白云运动以后, 陆架浅水区域处于陆架坡折带上方的高位体系域, 发育有浅水陆架三角洲等沉积, 依然具有相对较高的砂岩含量, 势必导致较低的SGR, 泥岩涂抹作用微弱, 从而不利于断层形成封堵, 难以形成有效圈闭。盆地模拟B模型结果也显示白云凹陷番禺低隆起区域油气逸散较为强烈, 聚集趋势不明显(图8c、d), 实际的勘探情况正是如此(石万忠等, 2006), 因此泥岩涂抹作用相比单一考虑断裂活动性更能反映静止期断层的封堵特性。

4.3 白云凹陷油气成藏趋势分析

根据前面的模拟和讨论, 断层活动强度和封堵特性与油气聚集区域分布有密切联系, 良好的成藏区不仅要求在成烃期烃源岩大量生油气阶段时断层活动开启, 而且需要在成藏定型期油气聚集阶段断层形成封堵(图10)。综合考虑泥岩涂抹作用和断层活动性的盆地模拟B模型更为接近实际油气运聚状况。由此预测出两个有利成藏区, 其一是位于白云北坡陆架区的地垒、断背斜等构造, 另一个是位于南部深水区凹陷边缘和断层相关的断背斜、掀斜断块等构造, 南北的分界线大致位于陆架坡折带下方靠近主凹中心的位置。前者的储集层为浅水陆架三角洲和陆架边缘三角洲砂岩, 以构造圈闭为主; 后者除了珠海组三角洲砂岩外, 珠江组低位扇也是有利砂岩储集体, 它们以构造圈闭或构造–岩性复合圈闭为主, 而且具有下生上储、陆生海储的外源型含油气系统特征(龚晓峰等, 2012), LW3-1-1井即是南部陆坡深水区发现的一个大型商业性油气田。需要指出的是虽然韩江组深水扇系统构造圈闭不发育, 但近期深水区中新统海相烃源岩等的发现(朱伟林等, 2012)可能对其形成地层、岩性圈闭为主的海生海储油气系统具有积极意义。因此, 应在以渐新世—中新世陆架边缘三角洲为主要勘探层系, 优先选择大中型构造圈闭的基础上重点加强深水扇体识别、海相烃源岩的分布、晚期断裂活动与扇体的配置关系等方面的研究; 区别于高熟或过熟的陆相烃源岩, 低熟或成熟的海相烃源岩对于形成油藏和生物气藏有积极意义, 这可能成为勘探的新方向。

40 热带海洋学报 Vol. 34, No. 1 / Jan., 2015

图10 断裂含油气系统示意图

Fig. 10 Diagram of hydrocarbon system with faults

5 结论

白云凹陷是陆坡深水盆地, 勘探程度低, 钻井少, 较为适合运用盆地模拟软件进行油气运聚主控因素方面的研究。本文主要运用Petromod 软件, 针对白云凹陷裂后断裂系统较为发育的情况, 开展了断裂活动及其对油气成藏控制作用的模拟研究, 对比白云凹陷最新勘探成果, 主要取得以下认识:

1) 白云凹陷的断裂活动期与排烃期形成了较好的耦合关系: 特别是23.8~16.5Ma 和13.8~ 10.5Ma 的两个断层中等强度发育期与始新统烃源岩的主排烃期一致; 而在23.8Ma 更早时期, 断裂活动虽然更加剧烈, 但由于烃源岩尚未成熟或者储层盖层未能形成, 因此匹配关系差; 此外, 生烃增压作用可能是18.5Ma 左右断层活动强度较大的原因之一。 2) 当断层活动强度较大, 处于开启状态时, 形成了良好的油气垂向运移通道, 静止期的断层则倾向于封闭, 限制了垂向运移; 砂岩地层是仅次于断层的疏导体, 油气以上倾方向运移为主; 相比单一断裂活动性, 综合考虑泥岩涂抹作用的模型能更好地反映静止期断层的封堵特性。

3) 珠海组、珠江组下段的砂岩储集体中的圈闭类型主要是构造圈闭及构造—岩性复合圈闭。北部陆架浅水区的地层砂岩含量高, 水力连通性好, 断层的封堵性能差, 不利于断层相关圈闭的形成, 难以形成大型的油气藏, 但有利于油气向更远的地方运移。南部深水区的断层在裂陷期活动强烈处于开启状态, 有利于疏导深部烃源岩的油气纵向运移; 在裂后热沉降期, 深水区海相地层较高的泥质含量所致的泥岩涂抹作用使断层具有封堵性能, 有利于运移到砂岩储集层中的油气聚集而形成断层相关的构造或圈闭构造-岩性复合圈闭。

参考文献

陈长民, 施和生. 2003. 珠江口盆地(东部)第三系油气藏形成条

件[M]. 北京: 科学出版社: 5–8.

付广, 张靖, 李庆章. 1998. 断层侧向封闭模式与研究方法[J].

中国海上油气, 12(1): 42–46.

龚晓峰, 何家雄, 罗春, 等. 2012. 南海北部珠江口盆地油气运

聚成藏机制与特征[J]. 海洋地质前沿, 28(6): 20–26. 郝芳, 邹华耀, 姜建群. 2000. 油气成藏动力学及其研究进展[J].

地学前缘, 7(3): 11–21.

姜涛, 任建业. 2004. 基于盆地模拟技术的潮汕坳陷油气勘探前

景预测[J]. 海洋地质动态, 20(6): 20–27.

林畅松, 潘元林, 肖建新, 等. 2000. 构造坡折带—断陷盆地层

序分析和油气预测的重要概念[J]. 地球科学, 25(3):

260–266.

柳保军, 庞雄, 颜承志, 等. 2011a. 珠江口盆地白云深水区沉积

充填演化及控制因素分析[J]. 中国海上油气, 23(1): 19–25. 柳保军, 庞雄, 颜承志, 等. 2011b. 珠江口盆地白云深水区渐新

世-中新世陆架坡折带演化及油气勘探意义[J]. 石油学报, 32(2): 234–242.

吕延防, 马福建. 2003. 断层封闭性影响因素及类型划分[J]. 吉

林大学学报, 33(2): 163–166.

罗晓容. 2004. 断裂成因他源高压及其地质特征[J]. 地质学报,

78(5): 641–648.

庞雄, 陈长民. 2007a. 南海珠江深水扇系统及油气[M]. 北京:

科学出版社: 283–287.

谢志远等: 白云凹陷断裂活动与油气成藏耦合关系的盆地模拟研究 41

庞雄, 陈长民, 彭大钧, 等. 2007b. 南海珠江深水扇系统的层序地层学研究[J]. 地学前缘, 14(1): 220–229.

谯汉生, 牛嘉玉, 王明明. 1999. 中国东部深部层系反向断层遮挡聚油原理与勘探实践[J]. 石油勘探与开发, 26(6): 10–13.

施和生, 秦成岗, 张忠涛, 等. 2009. 珠江口盆地白云凹陷北坡番禺低隆起油气复合输导体系探讨[J]. 中国海上油气, 21(6): 361–366.

石万忠, 陈红汉, 陈长民, 等. 2006. 珠江口盆地白云凹陷地层压力演化与油气运移模拟[J]. 地球科学, 31(2): 229–236.

孙龙涛, 陈长民, 詹文欢, 等. 2007. 珠江口盆地断层封堵特征及其影响因素[J]. 石油学报. 28(4): 0253–0267.

孙珍, 庞雄, 钟志洪, 等. 2005. 珠江口盆地白云凹陷新生代构造演化动力学[J]. 地学前缘, 12(4): 489–498.

杨智, 何生, 王锦喜, 等. 2005. 断层泥比率(SGR)及其在断层侧向封闭性评价中的应用[J]. 天然气地球科学, 16(3): 347–351.

姚伯初, 万玲, 刘振湖, 等. 2004. 南海海域新生代沉积盆地构造演化的动力学特征及其油气资源[J]. 地球科学, 29(5): 543–549.

张功成. 2005. 中国近海天然气地质特征与勘探新领域[J]. 中国海上油气, 17(5): 289–296.

朱俊章, 施和生, 何敏, 等. 2008. 珠江口盆地白云凹陷深水区LW3-1-1井天然气地球化学特征及成因探讨[J]. 天然气地球科学, 19(2): 229–233.

朱伟林, 钟锴, 李友川, 等. 2012. 南海北部深水区油气成藏与勘探[J]. 科学通报, 57(20): 1833–1841.

CAILLET G, BATIOT S. 2003. 2D modelling of hydrocarbon migration along and across growth faults: an example from Nigeria[J]. Petrol Geosci, 9(2): 113–124.

HARRIS D, YIELDING G, LEVINE P, et al. 2002. Using Shale Gouge Ratio (SGR) to model faults as transmissibility barriers in reservoirs: an example from the Strathspey Field, North Sea[J]. Petrol Geosci, 8(2): 167–176. HOOPER E C D. 1991. Fluid migration along growth faults in compaction sediments [J]. J Petrol Geol, 14(2): 161–180. JOHANNESEN J, HAY S J, MILNE J K, et al. 2002. 3D-oil migration modeling of the Jurassic petroleum system of the Statfjord area, Norwegian North Sea [J]. Petrol Geosci, 8(1): 37–50.

KNIPE R J. 1997. Juxtaposition and seal diagrams to help analyze fault seals in hydrocarbon reservoirs[J]. AAPG Bull, 81(2): 187–195.

KUHN P P, DI PRIMIO R, HILL R, et al. 2012. Three-dimensional modeling study of the low-permeability petroleum system of the Bakken Formation[J]. AAPG Bull, 96(10): 1867–1897. LAMPE C, SONG GUOQI, CONG LIANGZI, et al. 2012. Fault control on hydrocarbon migration and accumulation in the Tertiary Dongying depression, Bohai Basin, China[J]. AAPG Bull, 96(6): 983–1000.

MCKENZIE D. 1978. Some remarks on the development of sedimentary basins[J]. Earth Planet Sc Lett, 40: 25–32.

SUN ZHEN, XU ZIYING, SUN LONGTAO, et al. 2014. The mechanism of post-rift fault activities in Baiyun sag, Pearl River Mouth basin [J]. J Asian Earth Sci, 89(1): 76–87. THORSEN C E. 1963. Age of Growth Faulting in Southeast Louisiana[J]. Trans Gulf-Coast Ass Geol Socs, 13(2): 103–110. XIE HUI, ZHOU DI, PANG XIONG, et al. 2013. Cenozoic sedimentary evolution of deepwater sags in the Pearl River Mouth Basin, northern South China Sea[J]. Mar Geophys Res,

34 (3): 159–173.

XIE HUI, ZHOU DI, LI YUANPING, et al. 2014. Cenozoic tectonic subsidence in deepwater sags in the Pearl River Mouth Basin, northern South China Sea[J]. Tectonophysics, 615: 182–198.

YIELDING G, FREEMAN B, NEEDHAM D T, et al. 1997.

Quantitative fault seal prediction[J]. AAPG Bull, 81(6): 897–917.

隐蔽油气藏勘探理论及勘探方法 目录 1 隐蔽油气藏的概念及研究现状 (1) 2 隐蔽油气藏的分类 (2) 3.隐蔽油气藏勘探理论 (5) 3.1 层序地层理论 (5) 3.2 坡折带理论 (6) 3.3 复式输导体系理论 (7) 3.4 相势控藏理论 (7) 4 隐蔽油气藏勘探的方法和技术 (8) 4.1 高精度层序地层学指导下的准确选区选带是隐蔽油藏勘探的基础 (9) 4.2 地震资料高分辨率采集、高保真处理是隐蔽油藏勘探的保障 (11) 4.3 多井多层位标定、构造精细解释、变速成图是隐蔽油藏勘探成功的关键 (12) 4.4 地震属性分析、频谱分解、地震正反演等预测技术是隐蔽油藏勘探的手段 (14) 4.5已钻井重新认识、“滚动勘探”模式是隐蔽油藏勘探的重要途径 (16) 4.6 应用油气化探技术勘探隐蔽油气藏 (16) 4.7按照隐蔽油气藏的类型选择勘探方法 (17) 5 存在问题及发展趋势 (18) 5.1 存在问题 (18) 5.2 发展趋势 (18) 参考文献 (19)

随着勘探程度的提高,可供勘探的构造圈闭日益减少,隐蔽油气藏已成为未来最具储量接替前景的勘探目标。所谓隐蔽油气藏通常是指以地层、岩性为主要控制因素、常规技术手段难以发现的油气藏⑴。隐蔽油气藏成条件复杂、圈闭形态不规则、埋藏和分布具有隐蔽性、勘探难度较大,人们对隐蔽油气藏研究还不系统,对它的认识还不够完善。本文结合国内外隐蔽油气藏勘探的理论研究现状,总结了隐蔽油气藏勘探的思路与技术,分析了隐蔽油气藏目前存在的问题,以及隐蔽油气藏研究的发展方向和趋势,以指导日后隐蔽油气藏勘探。 1隐蔽油气藏的概念及研究现状 关于隐蔽圈闭,最早在1964年由美国著名石油学家Levorsen进行了完整的论证,随后世界各国都加强了对地层圈闭、岩性圈闭和古地貌圈闭的油气勘探。目前普遍认为,隐蔽圈闭是指用常规技术方法和手段难以识别的圈闭,它们主要是 由于沉积、古构造运动、水动力变化及成岩作用所引起的,包括地层超覆、地层不整合、上倾尖灭、透镜体、古河道、潜山、礁体及裂缝圈闭等。隐蔽油气藏是指油气在隐蔽圈闭中的聚集。隐蔽油气藏的概念最早由卡尔(1880) [2]提出。威尔逊(1934)提出了非构造圈(Nonstructural trap)是“由于岩层孔隙度变化而封闭的储层”的观点[3]。莱复生(1936)提出了地层圈闭的概念[4],并发表了题为“地层型油田”的论文;Lveorsen在1966年发表的遗作《隐蔽圈闭》 (obseurea ndSubtletrpas) 提出现代意义的隐蔽油气藏的概念,认为是隐蔽和难以琢磨的圈闭。后来哈尔布特H(T.Halbouyt1982)等对这个概念作了的进一步阐述,其含义主要是泛指在油气勘探上难以识别和难以发现的油气藏,并不是专指 非背斜或地层岩性类型的油气藏⑸。萨维特认为隐蔽圈闭是用目前普遍采用的勘探方法难以圈定其位置的圈闭;朱夏指出,隐蔽圈闭也包括某些构造圈闭,圈闭是否隐蔽,取决于它们本身的形式和成因类型;庞雄奇等将隐蔽油气藏定义为:在现有理论和技术条件下,从物探和测井等资料上不能直接发现或识别出来的油气藏概称为隐蔽油气藏。 对于隐蔽油气藏的概念目前还存在不同的认识,主要的差异在于构造成因油藏是否属于隐蔽油气藏,如邱中健曾将极其复杂的小断块油气藏列入隐蔽油气藏的范畴,薛良清则认为隐蔽油气藏主要指非构造的地层、岩性圈闭被油气充注后形成的油气藏。潘元林等认为隐蔽油气藏是一个相对的概念,不同时期、不同技 术经济条件下,其含义也有所不同,而与具体的油气藏类型没有直接的关系,并认为就勘探的难易程度而言,构造油气藏具有特定的空间形态和分布规律,不论 是传统的勘探方法,还是现代的勘探技术方法,它们都是比较容易发现的;虽然

隐蔽油气藏分类与勘探方法认识 摘要:随着隐蔽油气藏勘探程度的进一步提高,对于其认识与深入理解日趋重要。近年来对于隐蔽油气藏的分类复杂多样,勘探方法层出不穷,本文通过参考大量文献,总结出了部分可行的分类方法以及其部分勘探方法,为隐蔽油气藏的勘探开发提供参考。 关键字:隐蔽油气藏,分类,勘探方法,层序地层学,三维地震 0引言 近年来,随着勘探程度的逐渐提高,油田可采储量与采出资源量之间的矛盾日益尖锐,于是寻找隐蔽圈闭和隐蔽油气藏就成为大多数油区的主要勘探方向。(季敏等,2009) 自20 世纪80 年代初期以来,我国对隐蔽油气藏的勘探和研究已取得了显著的勘探成果和理论认识,尤其是对渤海湾盆地的研究和勘探最为深入和系统。但在隐蔽油气藏(隐蔽圈闭)的涵义和分类方面,仍存在较大的争议,甚至是在一定程度上存在混乱。目前我国对其仍然没有一个统一的定义和分类归属。笔者依据对国内外文献的调研和我国隐蔽油气藏勘探与研究历程的回顾,现对其进行部分总结并阐述自己的认识。(牛嘉玉等,2005) 1我国对隐蔽油气藏的研究 几乎与国际同步,我国地质界对非构造油气藏也在进行不断探索。我国学者对隐蔽油气藏的理解和定义形成了2种观点:一种观点认为“隐蔽油气藏”在涵义上等同于“非构造圈闭油气藏”,即直接沿袭和引用了A. I. Levorsen的初始定义;另一种观点是以朱夏先生为代表,认为隐蔽油气藏除非构造油气藏外,还应包含某些类型的构造油气藏,将“隐蔽油气藏”定义为在现有勘探方法与技术水平条件下较难识别和描述的油气藏圈闭成因类型。圈闭识别、描述和评价的

难易程度取决于勘探技术及方法的发展水平、盆地的勘探阶段以及盆地的类型。也就是说,在盆地不同的勘探阶段,随着针对性勘探技术方法的发展与完善,对各类圈闭目标的识别与描述愈来愈明朗化。所以,其隐蔽油气藏涵盖的圈闭成因类型也在不断变化。 从我国学者对隐蔽油气藏的两种理解和已取得的认识来看,无论是等同于非构造圈闭,还是对A. I. Levorsen的初始定义加以扩展(包含某些难识别的构造圈闭),不可否认的事实是:隐蔽油气藏作为一种油气勘探圈闭目标特性的分类,在勘探活动中具有非常重要的现实意义,它时刻提醒油气勘探工作者们应积极开发和探索各类隐蔽圈闭目标的识别技术与方法,并明确了科技工程攻关的目标。在理论层面上,对隐蔽油气藏的石油地质理论研究都应归属于各种油气藏圈闭成因类型的研究,即针对它所涵盖的各种油气藏圈闭成因类型来进行石油地质理论的研讨。任何试图脱离盆地类型以及盆地勘探阶段对隐蔽油气藏进行的统一分类均是无意义的。其根本原因在于:隐蔽油气藏所涵盖的类型因盆地类型以及盆地勘探阶段的不同而有所不同,但其主体由各种非构造油气藏构成。在油气藏分类方面,对非构造油气藏的分类争议较大,方案较多,一直未能形成较为统一的意见。从而,对非构造油气藏进行较为科学合理的圈闭成因分类将更利于指导隐蔽油气藏的勘探。(牛嘉玉等,2005) 2隐蔽油气藏的分类 关于隐蔽油气藏的分类,国内外的许多学者都进行过探讨。这些分类方法主要是以传统的隐蔽油气藏的定义为基础,把地层圈闭油气藏作为隐蔽油气藏的主体,其不同之点在于对地层圈闭的概念和定义有争论。近年来,有将岩性油藏从地层油藏中分出来的趋势。(庞雄奇,2007) 在20 世纪50 年代,前苏联的多位学者对非构造油气藏也开展了大量的探讨与实践。其油藏圈闭成因分类与美国有所不同,更加突出岩性因素(砂岩上倾尖灭、砂岩透镜体等),专门划分出岩性圈闭大类;而美国分类中的地层圈闭则包含了砂岩上倾尖灭和透镜体等类型。我国老一代石油地质学家也早已有若干圈闭成因分类方案和论述,他们结合陆相沉积盆地物源近、岩性岩相变化快等特点,均突出了“岩性”控制因素,将岩性圈闭定为与地层和构造同级的一大类。地层

1. 深层油气藏 随着全球油气工业的发展,油气勘探地域由陆地向深水、目的层由中浅层向深层和超深层、资源类型由常规向非常规快速延伸,水深大于3000m的海洋超深水等新区、埋深超过6000m的陆地超深层等新层系、储集层孔喉直径小于1000nm的超致密油气等新类型,将成为石油工业发展具有战略性的“三新”领域。深层将是石油工业未来最重要的发展领域之一,也是中国石油引领未来油气勘探与开发最重要的战略现实领域。 关于深层的定义,不同国家、不同机构的认识差异较大。目前国际上相对认可的深层标准是其埋深大于等于4500m;2005年,中国国土资源部发布的《石油天然气储量计算规范》将埋深为3500~4500m的地层定义为深层,埋深大于4500m的地层定义为超深层;钻井工程中将埋深为4500~6000m的地层作为深层,埋深大于6000m的地层作为超深层。 尽管对深层深度界限的认识还不一致,但其重要性日益显现,目前,已有70多个国家在深度超过4000m的地层中进行了油气钻探,80多个盆地和油区在4000m以深的层系中发现了2300多个油气藏,共发现30多个深层大油气田(大油田:可采储量大于6850×104t;大气田:可采储量大于850×108m3),其中,在21个盆地中发现了75个埋深大于6000m的工业油气藏。美国墨西哥湾Kaskida油气田是全球已发现的最深海上砂岩油气田,目的层埋深7356m,如从海平面算起,则深达9146m,可采储量(油当量)近1×108t。 中国陆上油气勘探不断向深层-超深层拓展,进入21世纪,深层勘探获得一系列重大突破:在塔里木发现轮南-塔河、塔中等海相碳酸盐岩大油气区及大北、克深等陆相碎屑岩大气田;在四川发现普光、龙岗、高石梯等碳酸盐岩大气田;在鄂尔多斯、渤海湾与松辽盆地的碳酸盐岩、火山岩和碎屑岩领域也获得重大发现东部地区在4500m以深、西部地区在6000m以深获得重大勘探突破,油气勘探深度整体下延1500~2000m,深层已成为中国陆上油气勘探重大接替领域[1]。 中国石油天然气股份有限公司的探井平均井深由2000年的2119m增长到2011年的2946m,其中,塔里木油田勘探井深已连续4年超过6000m(见图1.1),且突破了8000m 深度关口(克深7井井深8023m);东部盆地勘探井深突破6000m(牛东1井井深6027m)中国近10年来完钻井深大于7000m的井有22口,其中,2006年以来完钻19口,占86%目前钻探最深的井是塔深1井,完钻井深8408m,在8000m左右见到了可动油,产微量气,钻井取心证实有溶蚀孔洞,储集层物性较好,地层温度为175~180℃最深的工业气流井是塔里木盆地库车坳陷的博孜1井,7014~7084m井段在5mm油嘴、64MPa油压条件下日产气251×104m3,日产油30t,属典型的碎屑岩凝析气藏;最深的工业油流井是塔里木盆地的托普39井,6950~7110m井段日产油95t、气1.2×104m3。 图1.1 中国石油探井平均井深变化图

准噶尔盆地车排子地区油气成藏分析从油气成藏角度看,该区至少存在早侏罗世(或更早)、早白垩世、新近纪-现今三个主要成藏期。前两次成藏属于早期成藏(印支—燕山期),油气主要来自昌吉凹陷及盆1井西凹陷二叠系;新近纪-现今成藏属于晚期成藏(喜山晚期),油气主要来自昌吉凹陷侏罗系。两期成藏与原油性质关系密切:①成藏期晚,遭到破坏的时间短,油性好;②埋藏深度浅,受到地下水和生物的影响越大,如排203井沙湾组油层浅于950m,有降解,排2井深于950m,为正常轻质油;③早期油和晚期油混合,油性会介于两者之间。 (2)保存(封盖)条件对油藏的影响 车排子凸起区地层埋藏浅,保存条件的好坏对油气能否成藏意义重大,研究表明,塔西河组及沙湾组泥岩的封盖作用对沙湾组岩性体油藏的成藏起到重要的保存作用。另外,泥岩封盖能力的好坏直接关系到油藏的性质: 根据该区岩心泥质岩盖层分析资料,同是沙湾组上段的泥岩盖层,属于排2油藏的排206井990m泥质岩突破压力为3.0MPa(饱含煤油),渗透率0.017×10-3μm2,具备一定封油能力,封气能力一般;而在其北面的属于排6油藏的排602井520.8m泥质岩突破压力为0.5MPa(饱含煤油),渗透率0.812×10-3μm2,封油能力较弱,不具备封气能力。与此对应的前者油藏为轻质油,平均原油密度0.8059g/cm3,天然气微量,气中缺少甲烷、乙烷等轻烃组分,压力系数为1.024,水型为Cacl2型,平均总矿化度104330.36 mg/L;而后者油藏主要为稠油,原油密度为0.9807 g/cm3,原油粘度214000Pa.s。由此可见深度不同泥岩的封盖能力也不同,而保存条件的好坏对车排子凸起区的油气成藏十分关键,直接影响到油气含量和物性。 气和油的物理化学特性存在差别,气较油而言,对储层要求较油低,而对盖层的要求又比油要高,当上覆盖层无法提供有效的封闭时,即使有大量的气注入也无济于事。虽然沙湾组油藏目前是轻质油藏,但从所处的构造位置看,盖层无法对油提供长期有效的封堵和保护,在经历一个较长的地质时间后,有可能散失和降解,变成和下面的稠油一样,只是由于充注晚、充注快,气大多散失了,而轻质油散失的速度较慢,并可能还在接受源源不断的充注,如同“有洞轮胎”的“边打气边慢撒气”,成藏可能是一个动态过程(一边泄漏一边补充)。因此,车排子地区出现轻质油藏有其特定的地质条件,即侏罗系烃源岩成熟期晚、高效输导和快速埋藏形成的一定保存条件等几个因素复合作用的结果。 (3)运移条件对成藏的影响 车排子凸起区在排12与排18井之间存在一个近南北向的“梁子”,该梁子虽然整体幅度不高,但是以石炭系基岩潜山为基础的披覆的鼻状隆起,对油气自东向西的运移有阻隔作用,可能导致油气难以运聚至梁子以西地区,另一方面,东侧运移过来的油气可能沿着该梁子向北部高部位运移,并在该梁子消失部位(排8—排2井区)聚集成藏。 而对排16井及排20井沙湾组岩性体圈闭来说,圈闭落实程度高,储层物性好,砂体上下的泥岩封堵层也存在,但由于缺乏断开沙湾组下部厚层砂岩段这一油气主力输导层的断层,油气难以运移至圈闭中成藏,因而这两个圈闭的钻探相继落空。 综上所述,是否具备良好的油气运移通道也是车排子凸起区油气能否成藏的关键因素之一。 四油气运移输导体系分析 车排子凸起地层缺失严重,地层埋藏浅,其本身的烃源岩不发育,不具备生烃能力。但该凸起周围与多个生烃凹陷相邻,且长期处于隆起状态,是油气运移的有利指向区,为周围深洼区生成的油气提供了有利“聚油背景”。油源对比已经证实,车排子地区已经发现的油气主要来自昌吉凹陷的二叠系及侏罗系烃源岩。另外,盆1井西凹陷的二叠系及四棵树凹陷的

西北大学学报(自然科学版) 2004年4月,第34卷第2期,Apr .,2004,V ol .34,No .2Journal of N orthwest U niversity (Na tural Science Edition ) 收稿日期:2002-08-06 基金项目:国家“九五”重点科技攻关资助项目(99-111-01-04-05);国家“十五”重点科技攻关资助项目(2001BA605A -02-01-06) 作者简介:赵靖舟(1962-),男,陕西临潼人,西安石油大学教授,博士,从事成藏地质学、天然气地质及地球化学研究。 塔里木盆地大中型油气田形成及分布规律 赵靖舟1,李启明2,王清华2,庞 雯1,时保宏1,罗继红1 (1.西安石油大学资源工程系,陕西西安 710065;2.塔里木油田分公司勘探开发研究院,新疆库尔勒 841000) 摘要:目的 探讨塔里木盆地油气藏形成及分布规律,为油气田勘探部署提供依据。方法 运用石 油地质综合研究方法,探讨了区域构造背景,有效烃源岩分布及其成熟度、储盖组合、后期构造变动等对塔里木盆地大中型油气田形成及分布的控制作用。结果 塔里木盆地油气分布十分复杂,油气藏形成及分布受多重因素控制;早期形成、长期继承发育的大型稳定古隆起及其斜坡以及前陆逆冲带第2,3排构造分别是大中型油气田形成的最有利地区;古隆起控油、斜坡富集以及隆起高部位油气易发生调整、斜坡部位有利于保存,是克拉通区油气藏形成和分布的重要特点;已发现的油气藏具有多期成藏、晚期调整的特点,早期形成的原生油气藏后期特别是晚喜山期普遍受到了调整改造,以克拉通区海相油气藏最为突出;保存条件对塔里木盆地油气藏形成与分布具有重要控制作用,特别是优质区域盖层的存在,是大中型油气田形成和保存的关键。结论 继承性古隆起与隐伏前陆逆冲带是塔里木克拉通区与前陆区寻找大中型油气田的最有利地区。关 键 词:大中型油气田;分布规律;控制因素;塔里木盆地 中图分类号:TE122.1 文献标识码:A 文章编号:1000-274Ⅹ(2004)02-0212-06 塔里木盆地为中国最大的一个陆上含油气盆地,同时也是一个典型的叠合复合型盆地或改造型盆地,具有多种盆地类型、多期构造运动、多套烃源岩、多个含油气系统、多期成藏、多期调整再分配的石油地质特点,油气藏形成与分布十分复杂。因此,有关塔里木盆地的油气分布规律问题,一直处于不断探索之中,许多学者曾对此进行了有益的探讨[1~10]。近年来,随着塔里木盆地油气勘探工作的深入并不断取得重大突破,对其油气富集规律也有了进一步认识。因此,深入研究和总结塔里木盆地大中型油气田的形成和分布规律,不仅对塔里木盆地油气勘探具有重要指导意义,而且对其他叠合盆地的油气勘探也具有重要借鉴意义。同时,对于进一步认识叠合盆地或改造型盆地的特点,也具有重要的理论意义。 研究认为,塔里木盆地油气藏形成和分布受多 种因素控制,区域构造背景、有效烃源岩分布及其成熟度、优质区域盖层和储盖组合、成藏期以及断裂和不整合面等,均是重要的控油气因素。 1 继承性古隆起与隐伏前陆逆冲带油 气最为富集 1.1 继承性古隆起及其斜坡是克拉通区油气最富 集的地区 古隆起控油的重要性已为塔里木盆地克拉通区油气勘探证实,油气分布受古隆起控制也是世界古老克拉通盆地油气分布的普遍规律。塔里木盆地海相油藏形成时间较早,现存古生界油藏主要形成于晚海西期,喜山期是早期油藏的重要调整时期与气藏的主要形成时期 [11~19] 。因此,具有古隆起背景 是克拉通区海相油气藏形成的一个重要条件,目前 DOI :10.16152/j .cn ki .xd xbzr .2004.02.022

第一章研究内容 1、油气成藏地质学的内涵及其在石油地质学中的位置 答:成藏研究涵盖的内容很多,包括基本的成藏条件或要素、成藏年代、成藏动力(运聚动力)、油气藏分布规律或富集规律等。 赵靖舟将从事油气藏形成与分布方面的研究称为“油气成藏地质学”(简称成藏地质学),认为它应是石油地质学中与石油构造地质学、有机地球化学、储层地质学、开发地质学等相并列的一门独立的分支学科。 2、成藏地质学的研究内容 答:成藏地质学的研究内容包括静态的成藏要素、动态的成藏作用和最终的成藏结果,涉及生、运、聚、保等影响油气藏形成和分布的各个方面,但重点是运、聚、保。其主要研究内容有以下5个方面: 1)成藏要素或成藏条件的研究。包括生、储、盖、圈等基本成藏要素的研究和评价,重点是诸成藏要素耦合关系或配置关系的研究,目的为区域评价提供依据。 2)成藏年代学研究。主要是采用定性与定量研究相结合的现代成藏年代学实验分析技术与地质综合分析方法,尽可能精确地确定油气藏形成的地质时间,恢复油气藏的形成演化历史。3)成藏地球化学研究。采用地球化学分析方法,利用各种油气地球化学信息,研究油气运移的时间(成藏年代学)和方向(运移地球化学),分析油气藏的非均质性及其成因。 4)成藏动力学研究。重点研究油气运移聚集的动力学特点,划分成藏动力学系统,恢复成藏过程,重建成藏历史,搞清成藏机理,建立成藏模式。 5)油气藏分布规律及评价预测。这是成藏地质学研究的最终目的,它是在前述几方面研究的基础上,分析油气藏的形成和分布规律,进行资源评价和油气田分布预测,从而为勘探部署提供依据。 在盆地早期评价和勘探阶段:成藏地质学研究的重点是基本成藏条件的评价研究与含油气系统划分。 在含油气系统评价和勘探阶段:成藏研究的重点是运聚动力学、输导体系的研究、成藏动力系统划分、已发现油气藏成藏机理和成藏模式研究,以及油气富集规律的研究。 在成藏动力系统的评价和勘探阶段:成藏地质学的研究重点油气藏成藏机理和成藏模式研究以及油气富集规律的研究等。 3、成藏地质学的研究方法 1)最大限度地获去资料,以得到尽可能丰富的地质信息。 2)信息分类与分析——变杂乱为有序,去伪存真,突出主要矛盾。 3)确定成藏时间,分析成藏机理,建立成藏模式,总结分布规律。 4)评价勘探潜力,进行区带评价,预测有利目标。 高素质的石油地质科学地质工作者须备的基本素质: ①1知识+4种能力+2种意识②扎实的背景知识 ③细致的观察能力④全面准确的信息识别能力丰富的想象力⑤周密的综合分析和判断能力⑥强烈的创造意识 ⑦强烈的找油意识 第二章油气成藏地球化学 成藏地球化学研究内容 1)油藏中流体和矿物的相互作用 2)油藏流体的非均质性及其形成机理 3)探索油气运移、充注、聚集历史与成藏机制

地研12-4 王景平 S1******* 名词解释: 1、油气成藏条件:油气能否成藏,取决于是否具备有效的烃源岩层、储集层、盖层、运移通道、圈闭和保存条件等成藏要素及其时空配置关系。任何油气藏的形成和产出都是这些要素的有机配合,而且缺一不可,归结为4个基本条件,即充足的油气来源,有利的生储盖组合,有效的圈闭和良好的保存。就油气藏来说,充足的油气来源、良好的生储盖组合和有效的圈闭是基本的成藏地质条件。 2、油气成藏机理:油气成藏机理是对尤其在生成、运移、聚集以及保存和破坏各个方面的综合性研究;对于特定的沉积盆地, 成藏流体的来源、运移路径、充注过程和充注时间是油气成藏机理研究的主要内容。 3、油气成藏模式:油气成藏模式是对油气藏中的油气注入方向、运移通道、运移过程、运移时期、聚集机理及赋存地质特征的高度概括,同时也研究油气藏形成后的保存与破坏过程,是各种成藏控制因素综合作用的结果。是一组类似的控制油气藏形成的基础条件、动力介质、形成机制、演化历程等要素单一模型或者多要素复合模型的概括。一个地区的油气成藏模式是建立在典型油气藏解剖的基础上的,需要研究各油气藏的地质特征、流体特征、温度压力特征、储集层特征等因素;明确烃源岩与油气藏的相对位置关系、油气运移的方式与通道、油气的注入期次、保存条件等。之后才能准确建立起油气成藏模式。 4、油气成藏规律:油气成藏的规律,一般通过对油气藏成藏条件的分析和成藏模式的建立后得到成藏规律,具体表现为油气藏的发育和分布特征,形成这种特征的主控因素,以及成藏时期和演化等方面。从研究区域内沉积相带的展布分析油气储集空间;研究区域构造带内断裂发育,结合构造应力场分析反演盆地演化形成;对区域输导体系研究找出油气聚集带;综合分析构造背景、输导体系、储层岩性、物性与含油性关系得出控藏的认识,对成藏体系分析,建立输导成藏模式,确定油气藏类型。油气运移既有缓慢的以富力为主的渐进式,也有以高压为主的运移式,圈闭中储层的低势区是油气聚集的有利场所。 5、油气成藏特征:“求同存异”,把某一个或某一类油气藏中最与众不同的特点突出来,可以是油源,可以是储层,可以是圈闭,可以是成藏条件过程中的任何一点值得突出的特征。

石油勘探与开发 2012年12月PETROLEUM EXPLORATION AND DEVELOPMENT Vol.39 No.6 649 文章编号:1000-0747(2012)06-0649-08 中国叠合盆地油气成藏研究进展与发展方向 ——以塔里木盆地为例 庞雄奇1,2,周新源3,鄢盛华4,王招明3,杨海军3,姜福杰1,2, 沈卫兵1,2,高帅1,2 (1. 中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室;2. 中国石油大学(北京)盆地与油藏研究中心; 3. 中国石油塔里木油田公司; 4. 中国石油大学(北京)机械与储运工程学院) 基金项目:国家重点基础研究发展规划(973)项目(2006CB202308;2011CB201100) 摘要:塔里木叠合盆地具备多套生储盖组合、多期生排油气作用和多旋回油气成藏作用,为了发展和完善叠合盆地油气成藏理论,总结了叠合盆地研究进展并分析其发展方向。叠合盆地研究主要取得4大进展:①发现了叠合盆地广泛分布的复杂油气藏;②建立了复杂油气藏成因模式;③揭示了复杂油气藏的改造机制;④提出了构造叠加改造复杂油气藏评价模型。叠合盆地功能要素组合控制油气藏的形成和分布,后期构造作用的叠加复合导致了早期油气藏的调整、改造和破坏。叠合盆地油气成藏研究的发展方向主要包括3个方面:①多要素联合控藏模式研究;②油气复合成藏机制研究;③油气藏调整改造机理及预测模式研究,尤其是针对叠合盆地深部开展该方面的研究更具理论和现实意义。图6表1参38 关键词:叠合盆地;复杂油气藏;多要素匹配;构造变动;晚期成藏效应;相势源复合 中图分类号:TE122.2 文献标识码:A Research advances and direction of hydrocarbon accumulation in the superimposed basins, China: Take the Tarim Basin as an example Pang Xiongqi1,2, Zhou Xinyuan3, Yan Shenghua4, Wang Zhaoming3, Yang Haijun3, Jiang Fujie1,2, Shen Weibing1,2, Gao Shuai1,2 (1. State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting, China University of Petroleum, Beijing 102249, China; 2. Research Center of Basin and Reservoir, China University of Petroleum, Beijing 102249, China; 3. PetroChina Tarim Oilfield Company, Korla 841000, China; 4. College of Mechanical and Transportation Engineering, China University of Petroleum, Beijing 102249, China) Abstract: The superimposed basins in the Tarim Basin are characterized by multiple source-reservoir-caprock combinations, multiple stages of hydrocarbon generation and expulsion, and multicycle hydrocarbon accumulation. To develop and improve the reservoir forming theory of superimposed basins, this paper summarizes the progress in the study of superimposed basins and predicts its development direction. Four major progresses were made in the superimposed basin study: (1) widely-distributed of complex hydrocarbon reservoirs in superimposed basins were discovered; (2) the genesis models of complex hydrocarbon reservoirs were built; (3) the transformation mechanisms of complex hydrocarbon reservoirs were revealed; (4) the evaluation models for superimposed and transformed complex hydrocarbon reservoirs by tectonic events were proposed. Function elements jointly control the formation and distribution of hydrocarbon reservoirs, and the superimposition and overlapping of structures at later stage lead to the adjustment, transformation and destruction of hydrocarbon reservoirs formed at early stage. The study direction of hydrocarbon accumulation in superimposed basins mainly includes three aspects: (1) the study on modes of controlling reservoir by multiple elements; (2) the study on composite hydrocarbon-accumulation mechanism; (3) the study on hydrocarbon reservoir adjustment and reconstruction mechanism and prediction models, which has more theoretical and practical significance for deep intervals in superimposed basins. Key words:superimposed basins; complex hydrocarbon reservoirs; multiple element combination; tectonic event; late hydrocarbon accumulation effect; facies-potential-source combination 0 引言 中国大陆处于西伯利亚板块、印度板块与太平洋板块之间,具有板块面积小、长期处于活动状态的地质特征[1]。由于特殊的地理位置和构造背景,中国广泛发育的沉积盆地往往具有各地质时期沉积地层的“叠

综述与评述 收稿日期:2006-09-19;修回日期:2006-12-11. 基金项目:国家“973”项目“高效天然气藏形成分布与凝析、低效气藏经济开发的基础研究”(编号:2001CB209103)资助.作者简介:张乐(1979-),男,新疆阜康人,在读博士,主要从事沉积学、层序地层学及油气成藏机理研究.E -mail :z han gleu pc @https://www.doczj.com/doc/cd8913291.html, . 构造应力与油气成藏关系 张 乐1,2,3,姜在兴3,郭振廷4 (1.中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京100083; 2.北京市国土资源信息 开发研究重点实验室,北京100083; 3.中国地质大学能源学院,北京100083; 4.胜利油田弧岛采油厂地质所,山东东营257231) 摘要:总结了构造应力对油气生成、运移、聚集及分布等方面的影响。指出构造应力与油气成藏关系密切,其不仅能形成断层和裂缝等油气运移通道,还能形成各种构造圈闭,同时也可直接引发油气运移,是油气运移的主要驱动力;构造应力与孔隙流体压力有相关性,油气从强压应力区向张应力区运移,张应力区是油气的最佳聚集区;构造应力对油气藏的形成既可以起到积极作用,也可以对其起破坏作用;构造应力还可为有机质向烃类转化提供能量。关键词:构造应力;油气藏;油气运移聚集;油气分布 中图分类号:TE121 文献标识码:A 文章编号:1672-1926(2007)01-0032-05 传统的油气地质学理论认为,油气运移的动力主要是浮力、水动力以及异常地层压力;毛细管力一般为油气运移的阻力,其决定了油气二次运移的方向和聚集场所的流体势分布。人们也认识到构造应力对油气运聚有重要的影响,但对构造应力在油气生成、运聚成藏和分布等方面的作用机理尚认识不足。在许多情况下,油气运移聚集受构造应力场的控制[1-5] 。构造应力是形成异常高压的重要因素,构造应力产生的热效应对油气生成也有影响。构造应力是各种地质现象与地质过程形成发展的主要动力来源,构造应力场的发展演化不仅控制了含油气盆地的形成和盆地内构造的形成及分布,还影响生、储、盖层的发育及油气生成、运移、聚集过程。因此,构造应力与油气成藏、油气勘探开发有密切关系,许多学者在这方面进行了较深入的研究,并取得了丰硕的成果。 1 构造应力与油气生成的关系 构造应力通常是指导致构造运动、产生构造形变、形成各种构造形迹的应力。在油田应力场研究中,构造应力常指由于构造运动引起的地应力的增量[6]。地应力主要由重力应力、构造应力和流体压力 等几种应力耦合而成。 1.1 概述 构造应力在油气形成过程中,可为有机质的热演化和转化提供能量,从而促进有机质向烃类转化。现代石油地质理论已经证实,热量在导致有机质发生热降解并生成石油范畴的烃类过程中具有决定性作用。构造应力是地壳中最为活跃的能量之一,其产生的能量已为地壳中岩层的各种变形所证实。索洛维耶夫等指出,由构造变形转变而来的机械能是构造变形过程中补充放热的主要原因。机械能可转化成热能,在强烈挤压带,这种热能特别大。其表现形式是: 沿断裂面的摩擦热; 可塑性变形时内部的摩擦热; 应力松驰时的弹性变形热。此外,在构造变形速率极快的情况下,放热发生得更快,并可使围岩的温度大幅度升高,这己被现代地震观测所证实[7-9] 。据钟建华等[3] 对我国湘西沪溪县白沙含油瘤状灰岩的研究发现在野外手标本和室内显微镜薄片中,石油仅分布在剪切破碎带内瘤状灰岩中,而与其相邻的、未受剪切破碎的非瘤状灰岩中却未见石油,从而认为该区剪切作用导致矿物等固体颗粒旋转、位错或断裂,因彼此摩擦或晶格断裂而产生热量,为有机源岩生油提供了附加热能,促使有机质转化为 第18卷1期 2007年2月 天然气地球科学 NAT URAL GAS GEOSCIENCE Vol.18No.1Feb. 2007

隐蔽油气藏勘探对基准面旋回研究的启示X 杨 龙1,宋来明2,桑淑云2,魏 宁3,董海亮4 (1.长庆油田第四采油厂地质研究所,陕西靖边 718500;2.中海油研究总院,北京 100027; 3.中国石油大港油田井下作业公司; 4.渤海钻探国际工程分公司,天津 300283) 摘 要:从基准面以及基准面旋回研究的进展出发,论述了层序界面划分的弊端,该弊端导致了基准面旋回应用于工业化生产中,带来了诸多不便。目前,我国油气勘探工作已经进入了隐蔽油气藏勘探阶段,而这种弊端更显突出。隐蔽油气藏中,洪泛面的意义尤为突出,不但控制了岩性油气藏的分布,更是控制了主力油层的分布,因而对原有的基准面旋回划分方案提出质疑。松辽盆地隐蔽油气藏勘探的结果进一步表明,在隐蔽油气藏勘探阶段,调整基准面旋回划分界限,大大提高了基准面旋回划分的可操作性,意义非常重大。 关键词:隐蔽油气藏;基准面旋回;洪泛面;层序界面 中图分类号:P618.130.2 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2011)02—0139—03 上世纪90年代末期,邓宏文教授将基准面旋回理论引进国内,短短的十多年时间,基准面旋回理论在国内得到了长足的发展,并在各高校以及科研生产单位得到了充分的应用。如果说,层序地层学理论是地质学上一次重大革命,基准面旋回理论则是这次革命性事件中一次重大变革。 1 基准面旋回研究现状及存在的问题 层序地层学理论为地质学家提供了解决问题的思路,而基准面旋回理论无疑是这一理论体系中最为重要的一个分支。 早在20世纪初,地质学家就已经认识到基准面的存在并试图论述其对于地层层序的依存性[1],并开始对其进行了持续不断的描述以及研究,试图能将基准面及其意义进行明确定义,并加以定量表征。总的说来,地质学家或者认为基准面是地貌学上的平衡剖面[2],或者认为是分隔沉积作用和侵蚀作用的理论均衡面[3,4]。Wheeler H.E.的工作[5]奠定了目前基准面旋回理论广泛应用的基础,他第一次明确地从地层保存作用出发来认识基准面,并赋予其时间意义。Cro ss T.A.[3,6,7] 进一步论述了基准面的含义,提出:基准面是一个势能面,它反映了地球表面与力求其平衡的地表过程间的不平衡程度。目前国内普遍应用的基准面旋回理论即基于此观点,认为基准面为一非物理面,而是一个抽象面,是动态的、波状起伏的、不可测量的三维空间势能曲面[3,6,7]。基准面旋回是指基准面上升到下降过程中保存下来的一系列地层[3]。 基准面旋回理论为建立等时性地层框架提供了一套有利的工具,使油气领域地质工作者乃至物探工作者以等时性为研究基础的观念空前广泛地建立起来。这一点意义尤为突出。到目前为止,基准面旋回理论的广泛应用为工业生产带来了巨大的经济效益,获得了广大生产科研人员的一致认同。但随着该理论应用的深度和广度不断发展,基准面旋回理论一个重大弊端逐渐暴露出来,即基准面旋回规模的确定及层序方案的划分具有很大的不确定性。 基准面旋回的划分一直是基准面旋回理论的核心问题。不同的地质工作者对旋回的理解不一致,相差非常大。很多学者作了大量工作致力于解决这个问题,从方法上[8]到资料上[8]再到研究的思路和角度[8-12],学者们孜孜以求,做了很多工作。然而,即使是同一地区,不同学者划分方案迥异、基准面旋回规模差别较大。甚至导致了目前二分、三分、四分等众多的层序划分方案及其改良建议[13]。也就是说,基准面旋回划分的可操作性不强。即虽然基准面旋回提供了一套科学分析地层问题的思路,但其没有提供有效利用该套思路的标准。部分学者[13-14]针对这个问题,作了有益的探索。 139 2011年第2期 内蒙古石油化工 X收稿日期:2010-12-20 作者简介:杨龙(1977—),男,工程师,现在长庆油田第四采油厂地质所从事科研及管理工作。

岩性油气藏勘探方法与技术 岩性油气藏勘探现状及勘探前景 一、勘探现状 随着中国陆上含油气盆地逐步进入高成熟勘探阶段,探索岩性油气藏的重要性也日趋明显。岩性油气藏是目前中国陆上油气勘探的四大重要领域之一(其他 3 个领域是前陆冲断带油气藏勘探、叠合盆地中下部组合和老区精细勘探)。也是目前中国陆上实现油气增储上产的重要现实领域。从中国陆上近年来岩性油气藏探明储量规模来看,已经从90 年代初的20%逐步上升到目前的55%左右,初步显示出岩性油气藏在增储上产方面的重要意义。从具体盆地来看: 在松辽、鄂尔多斯、渤海湾等盆地年增储规模均在亿吨以上;在准噶尔、塔里木、四川等盆地其增储地位日显重要;在二连、海拉尔、柴达木等盆地成为新 的增储领域;在酒泉、吐哈等盆地此方面勘探也有新的发现。总体来看中国陆上大部分含油气盆地在岩性油气藏勘探领域都取得了突破性进展。 勘探实践证明,中国陆上绝大部分含油气盆地应具有发育岩性油气藏的良好地质背景。 二、勘探前景 从中国陆上主要含油气盆地剩余油气资源量来看,七大盆地(松辽、渤海湾、鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、柴达木、四川盆 —1— 地)剩余石油地质资源总量179.2亿t,岩性地层91.3亿t,占总石油地质资源量的51%。具体到各个盆地来看: 松辽盆地剩余资源41。3亿t,其中岩性-地层26.6亿t;渤海湾盆地剩余资源32.7亿t,其中岩性-地层12.7亿t;鄂尔多斯盆地剩余资源33.7亿t,其中岩性-地层27.6亿t;准噶尔盆地剩余资源20.3亿t,其中岩性-地层10.3亿t;塔里木盆地剩余资源38.3亿t,其中岩性-地层 8.5亿t;柴达木盆地剩余资源10亿t。其中岩性-地层4亿t;四川盆地剩余资源2.9亿t,其中岩性-地层196亿t。由此可见,中国陆上主要盆地都具有开展岩性

《成岩作用与储层评价》文献综述试论成岩作用与油气成藏的关系 专业______地质学_______ 班级__ 资信研10-4班___ 姓名______蔡晓唱_______ 学号_____S1*******_____

试论成岩作用与油气成藏的关系 20世纪80年代以来,油气运移、成岩作用、盆地分析研究相互渗透,并取得了长足的进展。将成岩作用、油气的成藏史等纳入到盆地发展演化历史中统一考虑,是当前研究的一个趋势所在[1]。本文从烃类流体充注与储层成岩作用的关系、用储层油气包裹体岩相学确定油气成藏期次、示烃成岩矿物与油气成藏的关系、利用成岩过程中自生石英数量的变化确定油气藏形成时间、岩性油气藏中成岩作用对油气聚集的控制作用五个方面简要论述了储层成岩作用与油气生成、运移和成藏的关系。 1 烃类流体充注与储层成岩作用的关系 由有机质转化来的有机流体是整个地壳流体活动的一部分,对成岩演化有着至关重要的影响,也是盆地发展演化的一个重要侧面。有机质转化形成的有机酸引起了地质界的广泛关注,主要是因为它可以溶解矿物,形成次生孔隙[2]。有机酸主要由干酪根含氧基团的热催化断落、烃类与矿物氧化剂之间的氧化还原反应、原油微生物降解和热化学硫酸盐还原作用转化而来,但就其生成时间而言,尚未有定论。泌阳凹陷碎屑岩储层在碱性-强碱性原始地层水中发现石英溶解型次生孔隙,不但丰富了次生孔 为石英自生加大提供了新的解释。塔中隙的成因理论,而且石英溶解所产生的SiO 2 地区志留系烃类侵位后因淡水注入而使烃类被氧化,所产生的有机酸促进了钾长石等矿物的溶解,导致了次生孔隙的发育。 除有机质转化产生有机酸外,油气的产生对成岩作用有着重要意义。油气运移成藏的成岩记录是从岩石学和地球化学方法反演成藏过程的基础,国际上对储层中烃类流体充注与成岩作用关系给予高度重视。九十年代以来学者们开始关注“烃类流体侵位与储层成岩作用”领域的研究,这主要基于两方面原因,一是早期烃类流体侵位有利于优质储层形成,二是储层成岩纪录有助于重构油气成藏过程[3]。1999年和2000年AAPG年会曾将“成岩作用作为烃类流体运聚记录”作为分会讨论的主题,要使叠合盆地成藏年代学分析理论和分析方法取得进展,一个重要的基础是必须深入分析其中烃类流体充注与储层成岩作用关系,建立起烃类流体运聚-储层成岩作用-烃类流体包裹体-自生矿物形成关系的解释定量模式,为成岩矿物及其包裹的流体化石作为烃类流体运聚的记录提供理论基础。 烃类流体注入储层,一方面,储层胶结物及其中流体包裹体记录了成藏条件(温度、压力、流体成分和相态),另一方面,随着含油气饱和度增加,孔隙水流体与矿物之间的反应受抑制(如储层中石英次生加大等)或中止(自生伊利石、钾长石的钠

[收稿日期]20050428 [基金项目]湖北省杰出青年基金项目(2003AB13012)。 [作者简介]蒋恕(1976),男,2000年大学毕业,博士,现主要从事石油地质研究工作。 断陷湖盆隐蔽油气藏勘探方法与实践 ———以泌阳凹陷为例 蒋 恕 中海石油研究中心博士后科研工作站,北京100027 中国石油大学(北京)资源与信息学院,北京102249 王 华 (中国地质大学(武汉) 资源学院,湖北武汉430074)[摘要]海相或陆相盆地(凹陷)隐蔽油气藏勘探成功得益于沉积型或者构造型坡折的存在,而在无坡折 型断陷湖盆的隐蔽油气藏勘探处于初步探索阶段。通过在泌阳凹陷的工作,初步探索出了无坡折型断陷湖盆隐蔽油气藏勘探的方法和技术,该方法和技术以层序地层学“点线面体面线点”的研究思路为 主线,以地震解释技术、三维可视化技术、测井约束反演技术为手段,通过宏观和微观的结合,地震地 质的相互验证,最后结合成藏条件分析进行隐蔽油气藏预测。 [关键词]隐蔽油气藏;断陷盆地;湖相盆地;坡折;油气勘探;泌阳凹陷 [中图分类号]T E132.14;P618.13[文献标识码]A [文章编号]10009752(2005)03027305 隐蔽油气藏的勘探必须要有一套自己的方法和技术,才能提高复杂多变的隐蔽油气藏的发现率[1]。基于高分辨率的地震勘探技术以及结合露头、测井分析和储集层预测技术而发展起来的高精度层序地层学,为隐蔽油气藏的勘探提供了新的概念和方法[2~4]。在国内外,隐蔽油气藏勘探中已获得了巨大的成功,如南非的Pletoms 盆地和Bredasdrop 盆地、中国东部东营凹陷和辽河东部凹陷等隐蔽油气藏的预测等[5~9]。但是这些盆地(凹陷)隐蔽油气藏勘探成功主要得益于沉积型或构造型坡折的存在及坡折带对隐蔽油气藏的控制理论[10,11]。泌阳凹陷这类盆地控盆断裂为陡倾平面状,这种边界断层导致上盘旋转旋斜,只发生变位,而不发生明显变形,往往形成枢纽型斜坡[12],其缓坡带没有明显的坡折带,不具备形成下切谷的条件,加上盆小,盆底扇不典型,难于识别,对这类盆地隐蔽油气藏勘探是一个挑战。 1 勘探方法与技术路线许多实践证明了层序地层学运用于陆相断陷湖盆是可行的,但是其在不同类型断陷盆地中,层序及体系域的划分当具体问题具体分析。传统层序地层的研究流程是“点线面体”,前人在运用中要么过多依赖地震剖面,要么过多强调等时地层格架中沉积体系空间配置,近年来加强了反演技术在隐蔽油气藏预测中运用,总结出的预测隐蔽油气藏方法往往不系统[13];尤其对应泌阳凹陷这类盆地无明显的坡折带,低位体系域的划分或初始湖泛面的识别困难,非典型的盆底扇地震反射特征不明显,因而在层序地层界面上识别一些特殊反射的地质体是隐蔽油气藏勘探的重点;而特殊地质体的识别和检验在无坡折型断陷湖盆非常困难,为了验证找寻的特殊地质体的可靠性,测井约束反演、地震属性提取、三维可视化等技术是重要的保障;另外,成藏条件分析是决定特殊地质体能否成藏的关键所在。为此,笔者采用如图1所示的方法与技术路线,强调先“点线面体”建立高精度层序地层格架,然后在有利区带内从面到点,自始至终紧密地将地质与地球物理相结合、宏观与微观相结合。 2 勘探实践 2.1 层序界面的准确识别与高精度层序地层格架的建立 在野外露头、岩心、单井层序界面识别、结合高精度三维地震剖面地震同相轴反射特征的基础上, 273 石油天然气学报(江汉石油学院学报) 2005年6月 第27卷 第3期 Journal of Oil and Gas Technology (J .JPI ) Ju n .2005 Vol .27 No .3