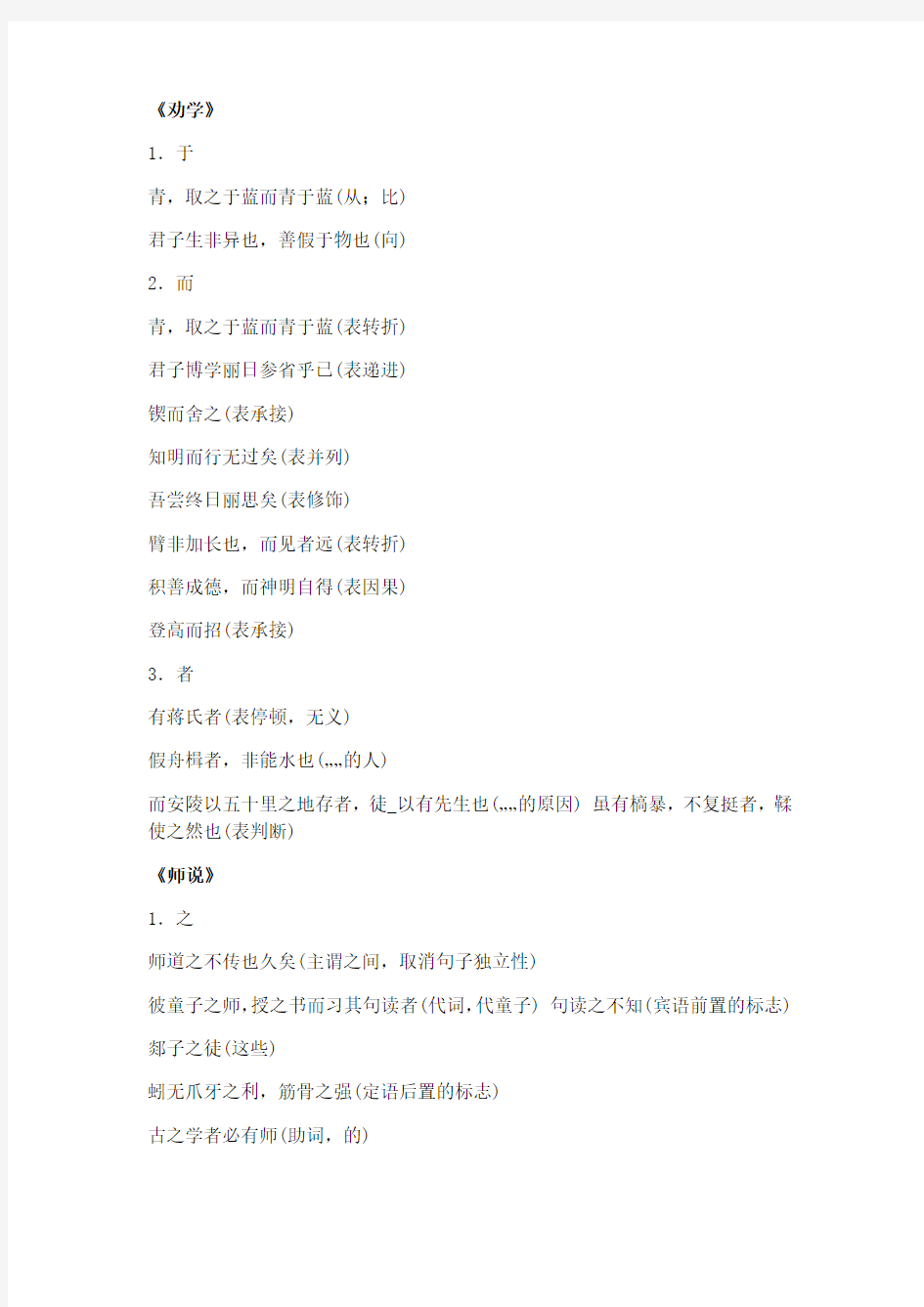

《劝学》

1.于

青,取之于蓝而青于蓝(从;比)

君子生非异也,善假于物也(向)

2.而

青,取之于蓝而青于蓝(表转折)

君子博学丽日参省乎已(表递进)

锲而舍之(表承接)

知明而行无过矣(表并列)

吾尝终日丽思矣(表修饰)

臂非加长也,而见者远(表转折)

积善成德,而神明自得(表因果)

登高而招(表承接)

3.者

有蒋氏者(表停顿,无义)

假舟楫者,非能水也(……的人)

而安陵以五十里之地存者,徒_以有先生也(……的原因) 虽有槁暴,不复挺者,鞣使之然也(表判断)

《师说》

1.之

师道之不传也久矣(主谓之间,取消句子独立性)

彼童子之师,授之书而习其句读者(代词,代童子) 句读之不知(宾语前置的标志)

郯子之徒(这些)

蚓无爪牙之利,筋骨之强(定语后置的标志)

古之学者必有师(助词,的)

辍耕之垄上(动词,到)

久之,目似瞑(用在时间词后,无义)

2.焉

积土成山,风雨兴焉(兼词,于之)

于其身也,则耻师焉(句末语气词)

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉(句末语气词)

3.乎

生乎吾前,其闻道也固先乎吾(介词,相当于“于”,“在”;介词,“比”)

夫庸知其年之先后生于吾乎(语气词,用于句末,表示反诘语气)

嗟乎!师道之不传也久矣(与“嗟”组成固定结构,表示感叹) 圣^乡所以为圣……其皆出于此乎(句末语气词,表示推测)

4.其

今之众人,其下圣人也亦远矣(代词,代指“众人”)

圣人之所以为圣……其皆出于此乎(句中语气词,表揣测)

爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉(代词,他/他们)

授之书而习其句读者(代词,代“书”)

其可怪也欤(指示代词,“这”)

今其智乃反不能及(代词,指前文的“君子”,即“士大夫”)

5.于

君子生非异也,善假于物也(向)

……而耻学于师(向)

于其身也,则耻师焉(对于)

师不必贤于弟子(比)

不拘于时(被)

其皆出于此乎(从)

6.也

师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣(句中起舒缓语气作用,“啊”或不译)

先生不知何许人也(用于一般陈述句或语气轻微的感叹句句末,表示认定,“啊”)

孔文子何以谓之文也(用于句末,与疑问代词“何”呼应,表示反问,“呢”)

7.则

于其身也,则耻师焉(连词,表转折,“却”)

三人行,则必有我师(连词,表条件与结果的关系,“那么”) 此则岳阳楼之大观也(副词,用在谓语前面,帮助表示判断,“就是”)

8.所以

师者,所以传道受业解惑也(用来……的)

圣人之所以为圣(……的原因)

《赤壁赋》

1.曾

天地曾不能以一瞬(副词,用来加强语气。竟,简直,常与“不”连用,译为“连……都……”)

曾不知老之将至(副词,用来加强语气。竞,简直,常与“不”连用,译为“连……都……”)

2.苟

苟非吾之所有(如果)

欲苟顺私情(姑且)

3.虽

虽一毫而莫取(即使)

虽无丝竹管弦之盛(虽然)

4.卒

盈虚者如彼,而卒莫消长也(终于)

初,鲁肃闻刘表卒(死)

戍卒叫,函谷举(士卒)

天下大乱,豪杰并起,在仓卒之际,强弱未分(同“猝”)

《始得西山宴游记》

1.为

自余为俘人(成为)

故为之文以志(写)

2.乎

“月明星稀,乌鹊南飞”,此非曹孟德之诗乎(表反问语气,译为“吗”“呢”)洋洋乎与造物者游,而不知其所穷(形容词,副词词尾,译为“……的样子”)知不可乎骤得,托遗响于悲风(用于句中,起调节音节的作用,不译)

3.而

觉而起,起而归(表顺承,译为“就”“然后”)

其隙也,则施施而行,漫漫而游(表修饰,译为“地”“着”) 自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎(表承接;表因果,译为“因而”“所以”)

必修二文言文虚词整理

《六国论》

1.以

不赂者以赂者丧(介词,因为)

秦以攻取之外(介词,凭借)

暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地(连词,才)

举以予人(连词,来)

以地事秦,犹抱薪救火(介词,用)

至丹以荆卿为计(介词,用)

洎牧以谗诛(介词,因为)

以赂秦之地封天下之谋臣(介词,用)

日削月割,以趋于亡(连词,表结果,以致)

苟以天下之大(介词,凭借)

2.之

较秦之所得(取消句子的独立性,助词)

秦之所大欲(取消句子的独立性,助词)

以有尺寸之地(的)

子孙视之不甚惜(代词,土地)

诸侯之地有限,暴秦之欲无厌(的)

奉之弥繁,侵之愈急 (前一个代指奉秦之物,后一个代指赂秦的各国)此言得之(代词,指代上面说的道理)

3.而.

与战胜而得者,其实百倍(因果承接)

起视四境,而秦兵又至矣(可是,表示转折)

故不战而强弱胜负已判矣(就,承接关系)

《阿房宫赋》

1.之

一人之心,千万人之心也(结构助词,的)

杳不知其所之也(动词,到)

秦人视之,亦不甚惜(代词,代珠宝)

2.而

骊山北构而西折(表承接)

一日之内,一宫之间,而气候不齐(表转折)

缦立远视,而望幸焉(表承接)

使天下之人,不敢言而敢怒(表转折)

秦人不暇自哀,而后人哀之(表转折)

后人哀之而不鉴之(表转折)

必修三文言文虚词整理《指南录后序》

1.以

意北亦尚可以口舌动也(用)

以资政殿学士行(凭……身份)

夜则以兵围所寓舍(用,率领)

贾余庆等以祈请使诣北(凭……身份)

然而隐忍以行(相当于“而”,表修饰)

莆人云:“将以有为也。”(凭)

即具以北虚实告东西二阃(把)

约以连兵大举(用,拿)

展转四明、天台,以至于永嘉(从而)

挟匕首以备不测(来) .

至通州,几以不纳死(因为)

以小舟涉鲸波出(用,乘)

间以诗记所遭(用)

以父母之遗体行殆(用,拿)

生无以救国难(用来)

死犹为厉鬼以击贼(来)

2.而

予更欲一觇北,归而求救国之策(顺承)

夜则以兵围所寓舍,而予不得归矣(因而)

北驱予并往,而不在使者之目(然而,却)

死而死矣,而境界危恶(第一个“而”,就;第二个“而”,然而) 以父母之遗体行殆,而死有余责(即使,如果)

3.于

萃于左丞相府(在)

从王于师(到)

然微以自文于君亲(在)

予之及于死者(跟,与)

将藏之于家(在)

将请罪于君,君不许(向)

不幸吕师孟构恶于前(在)

日与北骑相出没于长淮间(在)

4.之

而死固付之度外矣(代词,死)

维扬帅下逐客之令(的)

予之及于死者,不知其几矣(主谓之间,取消句子独立性)

5.为

将以有为也(作为)

为巡船所物色(被)

而幸生也何为(为了)

所求乎为臣(做)

自海道至永嘉,来三山,为一卷(是)

《五人墓碑记》

1.之

予犹记周公之被逮(取消句子独立性,助词) 哀斯墓之徒有其石也,而为之记(代词,他们) 待圣人之出而投缳道路(取消句子独立性,助词) 凡富贵之子(的,结

构助词)

吾社之行为士先者(的,结构助词)

发其志士之悲哉(的,结构助词)

凡四方之士无不有过而拜且泣者(的,结构助词) 非常之谋难于猝发(的,结构助词)

为之声义(他,代词)

去今之墓而葬焉(协调音节,助词)

四海之大(定语后置的标志,助词)

佯狂不知所之者(往,去,动词)

2.焉

去今之墓而葬焉(他们,代词)

激于义而死焉者也(于此,兼词)

3.而

去今之墓而葬焉(表承接,连词)

疾病而死(表修饰,连词)

4.以

以旌其所为(用来,连词)

卒以吾郡之发愤一击(因,介词)

即除逆阉废祠之址以葬之(来,表承接,连词) 于是乘其厉声以呵(地,表修饰,连词)

保其首领,以老于户牖之下(而,并且,连词) 中丞匿于溷藩以免(才,表承接,连词) 敛赀财以送其行(来,表承接,连词) 以大中丞抚吴者(凭……身份,介词) 余以乾隆三十九年十二月(在,介词) 谈笑以死(表修饰,连词)

人皆得以隶使之(能够,动词)

5.且

且立石于其墓之门(并且,连词) 且矫诏纷出(况且,连词)

过而拜且泣者(又,连词)

6.于

激于义(被,介词)

且立石于其墓之门(在,介词)

至于今(到,动词)

请于当道(向,介词)

重于社稷(对,介词)

《烛之武退秦师》

1.之

惟君图之(代词,指阙秦以利晋)

子犯请击之(代词,他们,代秦军)

微夫人之力不及此(助词,“的”)

烛之武(介于姓、名之间的语助词)

臣之壮也,犹不如人……(用在主谓之间,取消句子的独立性;“之……也”译为“……的时候”,助词)

辍耕之垄上(往,到)

是寡人之过也(的)

2.其

君知其难也(它的,代词)

吾其还也(还是,表商量语气的副词)

以其无礼于晋(代郑国,代词)

又欲肆其西封(它,代晋国)

失其所与(自己的)

3.以

敢以烦执事(拿,介词)

以乱易整(用,介词)

以其无礼于晋(因,介词)

若舍郑以为东道主(把,介词)

越国以鄙远(表承接,相当于“而”)

焉用亡郑以陪邻(表目的,来)

阙秦以利晋(表转折)

4.焉

焉用亡郑以陪邻(哪里,怎么)

将焉取之(哪里)

朝济而夕设版焉(兼词,于之,在那里)

《谏太宗十思疏》

1.以

夫在殷忧,必竭诚以待下(连词,连接动词及状语) 虽董之以严刑(介词,用)将有作,则思知止以安人(连词,表目的)

故临崩寄臣以大事也(介词,引进动作行为所涉及的对象)

2.所

恩所加,则思无因喜以谬赏(助词,放在动词前面,组成名词性短语)

山峦为晴雪所洗(助词,为……所,表被动)

《廉颇蔺相如列传(节选)》

以

以勇气闻于诸侯(凭)

愿以十五城请易璧(用,拿)

严大国之威以修敬也(来,连词)

则请立太子为王,以绝秦望(用以,用来)

吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也(因为)

《鸿门宴》

为

旦日飨士卒,为击破沛公军(介词,替)

君为我呼人(介词,替)

不者,若属皆且为所虏(介词,被)

军中无以为乐(动词,作为)

吾令人望其气,皆为龙虎(动词,是)

客何为者(动词,是)

窃为大王不取也(动词,认为)

如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为(句末语气词)《秋水(节选)》《非攻(节选)》

1.之

泾流之大(代词,这样)

我之谓也(结构助词,宾语前置的标志)

仲尼之闻(结构助词,的)

今我睹子之难穷也(主谓之间,取消句子独立性) 2.焉

于是焉河伯欣然自喜(旬中语气词,无义)

不入虎穴,焉得虎子(疑问代词,哪里)

今吾子又死焉(兼词,于是,在这)

3.而

东面而视,不见水端(表修饰)

性贪而狠(表并列)

千里马常有,而伯乐不常有(表转折)

而翁归,自与汝复算耳(你的)

以亏人自利也(因为)

以今知古(根据)

乃入见。问:“何以战?”(凭,凭借)

作《师说》以贻之(来,用来)

人多以书假余(把)

夫夷以近,则游者众(并且,表并列)

必修四文言文虚词整理

《季氏将伐颛臾》

1.夫

夫颛臾(放在句首,代词,那)

今夫颛臾(放在句中,代词,那)

夫如是(放在句首,发语词)

2.于

冉有、季路见于孔子日(介词,到)

季氏将有事于颛臾(介词,对于)

虎兕出于柙(介词,从)

《寡人之于国也》

1.之

五亩之宅(结构助词,的)

无如寡人之用心者(主谓之间,取消句子独立性)

填然鼓之(动词后没有意义的衬字)

无望民之多于邻国也(主谓之间,取消句子的独立性)

申之以孝悌之义(代词,他们;结构助词“的”,放在定语和中心语之间)

寡人之于国也(对于)

移其民于河东(到)

无望民之多于邻国也(比)

颁白者不负戴于道路矣(在)

是何异于刺人而杀之(跟,与,和) 3.以

树之以桑(用)

以五十步笑百步(介词,凭借)

请以战喻(用)

斧斤以时入山林(按照)

可以无饥矣(凭借)

申之以孝悌之义(用)

高中18个文言文虚词用法归纳 (一)而 1.连词:(1)转折关系。(但、却)例:青出于蓝而胜于蓝。 (2)修饰关系。(位于状语和谓语之间)例:吾尝跂而望矣。 (3)假设关系。(假如、如果,主谓之间)例:死而有知。 (4)并列关系。(又、而且)例:蟹六跪而二螯。 (5)承接关系。(于是、就)例:撞而破之。 (6)递进关系。(并且、而且)例:以其求思之深而无不在也。 (7)因果关系。(因而、因此)例:余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。 (8)目的关系。(来、用来)例:缦立远视,而望幸焉。 2.代词:第二人称代词,译为“你的”。例:某所,而母立于兹。 偶尔也做主语,译为“你”。 3.通假字:通“如”,译为“好像、如同”。 4.固定结构:(1)而已:放在句末,相当于“罢了”。 (2)而后:才、方才。 (3)既而:不久、一会儿。 ▲注意:判断“修饰关系”和“承接关系”时,看前后两个动作发生的时间是否一致。动作同时进行为修饰关系,董卓有先后为承接关系。 (二)何 1.疑问代词: (1)作宾语,“什么、哪里”。何+动词/介词构成动词/介词的宾语后置。例:大王来何操?(2)作谓语,“为什么”。后常与“哉、者、也”等连用,用于询问原因。例:余尝求古仁人之心,或异二者为之,何哉? (3)作定语,“什么”。何+名词。例:何人?何物?何时?何地?何事? (4)做主语,“什么”。例:何谓阁子也? 2.副词: (1)程度副词,“多么”。何+形容词。例:开国何茫然? (2)疑问副词,“怎么、为什么、何必”。何+动词,位于句首。例:何不按兵束甲。 3.固定结构: (1)何如:“怎么样、怎样”,等同于“奈何、若何”。 (2)无何:不久、没多久。 (3)何以:即“以何”介宾短语,“拿什么、凭借什么”。 (4)何乃:怎能。 (5)何之:等于“之何”,译为“到什么地方”,此处“之”作动词“到”。 (三)乃 1.副词: (1)承接关系,“就、于是、才”。例:度我入军中,公乃入。 (2)转折关系,“却、竟然、反而”。例:问今是何世,乃不知有汉。 (3)表限制,“仅、只”。例:至东城,乃有二十八骑。 (4)表判断,“是、就是”。例:若事之不济,此乃天也。

《考纲》要求掌握的常见的18个文言虚词: 而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之 二:《考试说明》中确定的18个文言虚词;所谓“用法”,就是某个文言虚词的意义及其所表示的语法关系,即词性(虚词包括副词、介词、连词、助词、叹词等,有些资料书把代词也归入虚词范围)。 一、【而】 (一)用作连词。 1.表示并列关系,一般不译,有时可译为“又”。 ①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者。(《劝学》) ②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。(《蜀道难》) ③北救赵而西却秦,此五霸之伐也。(《信陵君窃符救赵》) ④劳苦而功高如此,未有封侯之赏。(《鸿门宴》) 2.表示递进关系,可译为“并且”或“而且”。 ①君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。(《劝学》) ②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐。(《屈原列传》) ③以其求思之深而无不在也。(《游褒禅山记》) 3.表示承接关系。可译为“就”“接着”,或不译。 ①锲而舍之,朽木不折,锲而不舍,金石可镂。(《劝学》) ②置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》) ③人非生而知之者,孰能无惑?(《师说》) 4.表示转折关系,可译为“但是”“却”。 ①青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》) ②有如此之势,而为秦人积威之所劫。(《六国论》) ③事不目见耳闻而臆断其有无,可乎?(《石钟山记》) 5.表示假设关系,可译为“如果”“假如”。 ①诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》) ②秦以城求璧而赵不许,曲在赵。(《廉颇与蔺相如》) ③吾攻赵旦暮且下,而诸侯敢救者,已拔赵,必移兵先击之。(《信陵君窃符救赵》〉6.表示修饰关系,连接状语和中心词,可译为“地”,也可不译。 ①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。(《劝学》) ②徐而察之,则山下皆石穴罅。(《石钟山记》)

1.【而】 (一)用作连词。 1.表示并列关系。一般不译,有时可译为“又” 。 ①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》) ②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》) ③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》) 2.表示递进关系。可译为"并且"或"而且"。 ①君子博学而日参省乎己。(《劝学》) ②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》) ③回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登泰山记》) ④以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》) 3.表示承接关系。可译为"就""接着",或不译。 ①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》) ②置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》) ③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》) 4.表示转折关系。可译为"但是""却"。 ①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》) ②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》) ③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《陈情表》) 5.表示假设关系。可译为"如果""假如"。 ①诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》) ②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》) 6.表示修饰关系,即连接状语。可不译。 ①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》) ②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》) ③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》) 7.表示因果关系, ①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》) ②表恶其能而不用也(《赤壁之战》) 8.表示目的关系, ①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》) ②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》) (二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。 ①而翁归,自与汝复算耳(《促织》) ②妪每谓余曰:“某所,而母立于兹(《项脊轩志》) (三)通“如”:好像,如同。 ①军惊而坏都舍。(《察今》) 【而已】放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。 ①未几而摇头顿足者,得数十人而已(《虎丘记》) ②闻道有先后,术业有专攻,如是而已(《师说》) ③我决起而飞,枪榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣(《逍遥游》) 【而后】才,方才。 ①臣鞠躬尽瘁,死而后已。 ②三月而后成。

初中文言文实词虚词 归纳整理 作者:姜晓艳阅读:1181 时间:2010-9-30 11:54:14 总校首页新闻速递案例剖析法制纵横学科辅导专业讲坛专家讲坛 初中文言文实词虚词归纳整理 实词 1、安 安求其能千里也?(怎么) 衣食所安。(养) 2、卑 非天质之卑(低下) 先帝不以臣卑鄙(身份低微) 3、备 前人之述备矣(周全、详尽) 一时齐发,众妙毕备(具备) 犹得备晨炊(准备) 4、被

被于来世(影响) 皆被绮绣(通“披”,穿) 5、鄙 蜀之鄙有二僧(边境) 肉食者鄙(目光短浅) 6、毕 毕力平险(尽) 群响毕绝(全部) 7、薄 薄暮冥冥(迫近,接近) 不宜妄自菲薄(轻视) 狐裘不暧锦衾薄(厚度小) 8策 执策而临之(马鞭) 策之不以其道(鞭打,驱使) 策勋十二传(记录) 束手无策(计谋) 9、长ch d ng舟首尾长约八分有奇(长度)北市买长鞭(与“短”相对)

但愿人长久(长久,健康) 死者长已矣(长远) Zh a ng木兰无长兄(排行最大) 陈胜吴广皆次当行(头领) 10、称 称其气之小大(相当,配合)ch e n 不能称前时之闻(相当,配合) 先帝称之曰能ch e ng (称赞) 11、诚 帝感其诚(诚心) 此诚危急存忘之秋也(的确、实在) 今诚以吾众诈称公子扶苏、项燕(果真)诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣(果真)12、惩 惩山北之塞也(苦于) 惩善扬恶(惩罚) 13、驰 愿驰千里足(骑) 公将驰之(驱车追赶)

14、出 皆岀酒食(拿岀) 出则无敌国外患者(在外面) 每岁京尹岀浙江亭教阅水兵(来到) 计将安岀(产生) 15、辞 蒙辞以军中多务(推辞) 未尝稍降辞色(语言) 16、次 陈胜吴广皆次当行(编次) 又间令之吴广之次所旁从祠中(旅行或行军在途中停留)17、箪 百姓谁敢不箪食壶浆以迎将军者乎(用箪装着) 一箪食,一豆羹(古代装饭的圆形竹筐) 1&当 当之无愧(承当、承受) 当奖率三军(应当) 今当远离(将要) 木兰当户织(对着,向着)

高考文言文18个文言虚词的意思用法终极整理版二 指示代词,表示远指。可译为"那""那个""那些""那里"。①及其出,则或咎其欲出者——臣窃以为其人勇士,有智谋。②今操得荆州,奄有其地。(《赤壁之战》)③不嫁义郎体,其往欲何云?(《孔雀东南飞》)④不厌其烦——乐在其中——莫名其妙——不乏其人——不计其数⑤.众人皆醉,何不餔其糟而啜其醨——仆诚(果真)以著此书,藏之名山,传之其人(那些) 指示代词,表示近指,相当于“这”“这个”“这些”。①有蒋氏者,专其利三世矣。(《捕蛇者说》)②今存其本不忍废。(其:这) 指示代词,表示"其中的",后面多为数词。①于乱石间择其一二扣之。(《石钟山记》) 【成语例释】洞烛其奸:洞,透彻;烛,照见;奸,奸诈。对别人的阴谋诡计看得很清楚。 名副其实:名卢或名义和实际相符。 2.用作副词,表示揣测、反问、期望、命令等语气。 (1)加强祈使语气,相当于“可”、“还是”。 【经典文言】①寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!(其:可要)②攻之不克,围之不继,吾其还也。(《烛之武退秦师》)③与尔三矢,尔其无忘乃父之志!(命令)(《伶官传序》)⑤汝其勿悲(表婉商)⑥今臣生十二岁於兹矣,君其(还是)试臣,何遽(匆忙)叱乎? (2)加强揣测语气,相当于“恐怕”、“或许”、“大概”、“可能”。 【经典文言】圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?(《师说》)②王之好乐甚,则齐国其庶几乎?(《庄暴见孟子》)③意者,堂下其有憎臣者乎?(译文:推测起来,大概是堂下诸人中有怀恨我的吧!)④大业之后在晋绝祀者,其赵氏乎? (3)加强反问语气,相当于“难道”、“怎么”。①以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?(《愚公移山》)②尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?(《游褒禅山记》) ③且行千里,其谁不知④【成语例释】舍我其谁:舍,除了。除了我还有哪一个?形容人敢于担当,遇有该做的事,决不退让。欲加之罪,其无辞乎?(反问) 3.用作副词,表示动作发生在将来,相当于“将要”。 【经典文言】1其如土石何? 4.用作连词,可以放在句首,或者表示假设,可以翻译为“如果”;或者表示选择,可以翻译为“还是”。 (1)表示选择关系,相当于“是……还是……”。 【经典文言】①其真无马邪?其真不知马也?(《马说》)②呜呼!其信然邪?其梦邪?其传之非其真邪?(《祭十二郎文》) (2)表示假设关系,相当于“如果”。 【经典文言】①其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳。②沛然下雨,则苗浡然兴之矣。其若是,孰能御之?(《孟子见梁襄王》)③其有能去之(害虫)者,有功于物也。(表假设)(柳宗元

高中语文文言文18个常见虚词用法18個常見文言 虛詞用法 而 ⑴表示转折关系,相当于“然而”、“可是”、“却”。例: ①其家甚智其子,而疑邻人之父 ②青,取之于蓝,而青于蓝。 ⑵表示偏正关系,连接状语和中心词,相当于“着”、“地”等,或不译。例: ①哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉。 ②朝而往,暮而归 ⑶表示假设关系,连接主语和谓语,相当于“如果”、“假使”。例: ①人而无信,不知其可。 ②诸君而有意,瞻予马首可也。 ⑷表示并列,相当于“而且”、“又”、“和”或不译。例: ①敏而好学,不耻下问。 ②永州之野产异蛇,黑质而白章。 ③蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者。 ⑸表示承递关系,相当于“而且”、“并且”、“就”或不译。例: ①择其善者而从之,其不善者而改之。 ②余闻而愈悲。 ⑹通“如”:好像,如同。例: 军惊而坏都舍。

⑺通“尔”,你,你的。例: ①而翁归。 ②若欲死而父。 「而已」罢了。例: ①口技人坐屏障中,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。 ②如是而已。 ③俟封奏时潜易之而已。 ④此其心以为天下之知战得惟我而已。 ⑤比诸大江,不啻小支而已。 「而后」才,方才。例: ①赖肤觉之助,而后见为体。 ②臣鞠躬尽瘁,死而后已。 ③三月而后成。 「而况」即“何况”,用反问的语气表示更进一层的意思。例: ①今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。而况石乎! ②技经肯綮之未尝,而况大軱乎! 何 ⑴什么。例: ①子何而往?(何:凭什么。) ②大铁椎,不知何许人。

⑵怎么样。例: ①如太行、王屋何? ②其如土石何? ⑶哪里。例: ①又何往而不金玉其外、败絮其中也哉?(何往:到哪里。) ②却看妻子悉何在。 ③豫州今欲何至? ⑷多么。例: ①水何澹澹,山岛竦峙。 ②吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中国! ⑸为什么。例: ①予尝求古仁人之心,或者二者之为,何哉? ②肉食者谋之,又何间焉? ③所在皆是也,而此独以钟名,何哉? ④齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉? ⑹怎么。例: ①若为佣耕,何富贵也? ②徐公何能及君也? ⑺作语助词相当于“啊”。例: 新妇车在后,隐隐何甸甸。 ⑻何:通“呵”,喝问。

文言文18个虚词整理示例 (而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之) 1.以: [介词]把;用;拿 ①则思三驱以为度(《谏太宗十思疏》) ②輮以为轮(《劝学》) ③敢以烦执事(《烛之武退秦师》) ④至丹以荆卿为计,始速祸焉(《六国论》) ⑤愿以十五城请易璧。(《廉颇蔺相如列传》) [介词]依据,凭借;按照 ①苟以天下之大,下而从六国破亡之故事(《六国论》) ②不然,籍何以至此?(《鸿门宴》) ③秦以攻取之外,小则获邑,大则得城(《六国论》) ④蔺相如徒以口舌为劳(《廉颇蔺相如列传》) [介词]表原因,因为,由于 ①洎牧以谗诛(《六国论》) ②以其无礼于晋(《烛之武退秦师》) ③以相如功大,拜为上卿(《廉颇蔺相如列传》) ④赵王岂以一璧之故欺秦邪?(《廉颇蔺相如列传》) ⑤卒以吾郡这发愤一击,不敢复有株治。(《五人墓碑记》) [介词]在+时间、处所 ①余以乾隆三十九年十二月(《登泰山记》) [介词]相当于“与”,译为“和”“跟”“带领”等 ①滔滔者,天下皆是也,而谁以易之(《论语》) [连词]相当于“而”,表示并列、修饰、承接或递进关系 ①樊哙侧其盾以撞(《鸿门宴》) ②必竭诚以待下(《谏太宗十思疏》) [连词]表示目的,来,用来,以致,以便 ①故为之文以志(《始得西山宴游记》) ②举所佩玉玦以示之者三(《鸿门宴》) ③还军霸上,以待大王来(《鸿门宴》) ④则思知足以自戒(《谏太宗十思疏》) [连词]和“上”“下”“东”“西”等连用,表示时间、方位、数量的界线 ①召有司案图,指从此以往十五都予赵(《廉颇蔺相如列传》) [动词]认为,以为 ①以为凡是州之山水有异态者,皆我有也(《始得西山宴游记》) ①以天下之美为尽在己(《秋水》) [副词]通“已”,已经 ①及以至是(《报任安书》) 【以为】?①认为②把……当作或看作。 【以是】【是以】相当"因此",引出事理发展或推断的结果 【有以】【无以】意思分别是“有什么办法用来……”“没有什么办法用来……” ①项王未有以应,曰:“坐。”(《鸿门宴》)

高考文言文虚词知识整理 一、《考纲》要求掌握的常见的18个文言虚词 1而、2何、3乎、4乃、5其、6且、7若、8所、9为、10焉、11也、12以、13因、14于、15与、16、则、17者、18之 下面对18个文言虚词作例解: 1.而 (1)连词 1> 表并列今译为:而且、又。 例释:明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士。《过秦论》注:并列关系连词两侧的词语可以调换,调换后语意不发生变化。

2> 表修饰今译为:着、地。 例释:怒而飞,其翼若垂天之云。《逍遥游》 3> 表顺承今译为:就、才。 例释:亡羊而补牢,未为迟也。《战国策》 4> 表假设今译为:如果、假使。例释:人而无信,不知其可也。《论语·为政》 5> 表转折今译为:却、但。 例释:青取之于蓝而青于蓝。《荀子·劝学》 6> 表因果今译为:因而、所以 例释:玉在山而草木润,渊生珠而崖不枯。《劝学》

7> 表方位今译为:以 例释:①三代而下,有学而不问。《问说》②由孔子而来,至今百有余岁《孟子》 (2)音节助词不译 例释:君子耻其言而过其行。《论语》(3)语气词用在句尾今译为:啊、吧 例释:若敖氏之鬼,不其馁而。《左传·宣公四年》 (4)比况词今译为:如、像、似 例释:白头而新,倾盖而故,何则?知与不知也。《新序》 (5)代词1>第二人称今译为:你(们)、你(们)的

例释:①吕后复问其次,上曰:“此后亦非而所知也。”《史记·高祖本纪》②业根,死期至矣!而翁归,自与汝复算耳!《促织》 2>近指今译为:此、这样 例释:何意出此言,同是被逼迫,君而妾亦然。《孔雀东南飞》 (6)通“能” 今译为:能够、才能例释:①行柔而刚,用弱而强《淮南子·原道训》②故夫知效一官,行比一乡,德合一君而征一国者,其自视亦若此矣。《庄子·逍遥游》 2.何 (1)疑问代词今译为:

文言虚词大全 虚词是“实词”的对称。虚词是不能单独充当句法成分的词,有连接或附着各类实词的语法意义。根据能同哪些实词或短语发生关系,发生什么样的关系,可以把虚词分为副词、介词、连词、助词、叹词和拟声词六类(见“《中学教学语法系统提要[试用]》”)。副词能修饰动词或形容词;不能修饰名词。介词不能单独充当谓语;经常附着在名词、代词、动词前边组成介词结构;有些介词可附着在动词后构成一个整体,相当于一个动词。 古虚词是在汉语中没有实际意义的字,其中一部分相当于现代的虚词。虚词不能独立成句,只有配合实词来完成语法结构。虚词对实词有协助作用,这类词包含介、连、助、叹、副、象声六大类。虚词在联句中的作用非同小可,有的联只因一虚词之差,便谬之千里。巧妙运用虚词,可使联句增色,情趣斐然。 虚词没有实在意义,一般不能充当句子成分,不能单独回答问题。(少数副词如“不”、“也许”、“没有”等可以单独回答问题),只能配合实词造句,表示种种语法关系。虚词包括副词、介词、连词、助词、叹词五类。文言虚词在整个文言词语中虽然只占一小部分,但是它的语法作用却很大。文言文中的许多句式是以虚词为标志的,如判断句“......者......也”、被动句的“为......所......”等虚词在文言文中用的很频繁,而且它的解释也相当灵活。主要常用的虚词有:之、其、于、以、而、则、乃、若、且、者、为、然、是、此、斯、彼、何、安、孰、胡、曷、虽、虽然、然而、然则、也。矣、乎、哉、焉、耳等。 18个虚词的用法 1、“而”字主要的用法如下: 一、用作连词。可连接词、短语和分句,表示多种关系。 (一)表示并列关系。一般不译,有时可译为“又”。如: 蟹六跪而二螯。(《劝学》) (二)表示递进关系。可译为“并且”或“而且”。如: 君子博学而日参省乎己。(《劝学》) (三)表示承接关系。可译为“就”“接着”,或不译。如: 余方心动欲还,而大声发于水上。(《石钟山记》) (四)表示转折关系。可译为“但是”“却”。如: 青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》) (五)表示假设关系。可译为“如果”“假如”。如: 诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》) (六)表示修饰关系,即连接状语。可不译。如: 吾尝终日而思矣……(《劝学》)

“而”字的用法 一、用作连词。 (一)、表示并列关系:表示并列时,“而”连接的两个成分有相同的主语,但互不影响。一般不译,有时可译为“又”、“和”等。 1、此何以知为孔子之言而曾子述之——《戴震难师》(七上) 2、又何以知为曾子之意而门人记之——《戴震难师》(七上) 3、匠石运斤成风听而斫之——《郢人》(七下) 4、晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。——袁宏道《满井游记》(八上) 5、如倩女之靧面而髻鬟之始掠也——袁宏道《满井游记》(八上) 6、夫不能以游堕事而潇然于山石草木之间者,惟此官也。——袁宏道《满井游记》(八上) 7、素发垂领而神光爽迈——蒲松龄《崂山道士》(八上) 8、则道士独坐而客杳矣。——蒲松龄《崂山道士》(八上) 9、不过早樵而暮归。——蒲松龄《崂山道士》(八上) 10、“祖逖不能清中原而复济者,有如大江!——《祖逖北伐》(八下) 11、望之蔚然而深秀者——欧阳修《醉翁亭记》(八下) 12、而乐亦无穷也——欧阳修《醉翁亭记》(八下) 13、溪深而渔肥——欧阳修《醉翁亭记》(八下) 14、泉香而酒洌——欧阳修《醉翁亭记》(八下) 15、起坐而喧哗者——欧阳修《醉翁亭记》(八下) 16、且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者——《庄子·秋水》(九上) 17、黑质而白章——柳宗元《捕蛇者说》(九上) 18、任重而道远。《论语》十则(九上) 19、舍鱼而取熊掌者也。——孟子《鱼,我所欲也》(九上) 20、舍生而取义者也。——孟子《鱼,我所欲也》(九上) 21、与之论辩,言和而色夷。——宋濂《送东阳马生序》(九下) 22、徒使两地眼成穿而骨化石——林觉民《与妻书》(九下) 23、方虚骄而恃气——《呆若木鸡》(九下) 24、犹疾视而盛气——《呆若木鸡》(九下) 25、此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。【表并列】——诸葛亮《前出师表》(九下) (二)、表示递进关系:表递进时,后一个成分是在前一个成分的基础上引申出的。可译为"并且"或"而且"。 1、学而时习之——《论语》六则(七上) 2、而此地适与余近——袁宏道《满井游记》(八上) 3、邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。——《邹忌讽齐王纳谏》(八下) 4、而年又最高——欧阳修《醉翁亭记》(八下) 5、犹幸预君子之列,而承天子之宠光,【递进】——宋濂《送东阳马生序》(九下)(三)、表示承接关系。表承接时,前后两个成分有时间上或逻辑上的先后顺序。可译为"就""接着",或不译。 1、择其善者而从之——《论语》六则(七上) 2、有卖油翁释担而立——欧阳修《卖油翁》(七上) 3、卒辇而致之。——《蔡勉旃坚还亡友财》(七上) 4、及主出行,而以奴骖乘。——范晔《强项令》(七下) 5、宣叩头曰:“愿乞一言而死。”——范晔《强项令》(七下) 6、死事者,哭之而育其孤。——毕沅《岳飞》(七下) 7、谋定而后战,故所向克捷。——毕沅《岳飞》(七下)

初一文言虚词用法归类 一、之 1、代词,译成:他(她、它)们 一老河兵闻之人皆吊之 2、翻译成:的 其反激之力其邻人之父亦云然则天下之事 二、其 1、代词,翻译成:他的(她的、它的)们的 弗食,不知其旨也其子曰大亡其财而折其髀 2、表语气:表推测,翻译成“大概” 其此之谓乎(大概说的就是这个道理吧?) 三、以 1、作介词,可解释为:“用、靠、凭(凭借)、因为、拿、把、根据”等。 例:可以为师矣(凭借) 2、“以”和“为”组合,翻译成“认为” 以为顺流下矣(认为) 四、而 l.表示并列,相当于“并且”、“又”、“和”或不译。 如:学而时习之 2.承接关系,可译作“就”“接着”,或不译。 温故而知新,可以为师矣 3.表示转折关系,相当于“但是”、“可是”、“却”。 例:①人不知而不愠,不亦君子乎?②学而不思则罔。3、而疑邻人之父 五、虽 1、译成:“即使” 例:虽有嘉肴 六、然 1、代词:这样的意思。 例:是故学然后知不足,教然后知困然则天下之事 2、在形容词尾,翻译成“……的样子。(单个字翻译,整个句子不翻译) 例:公欣然曰 七、为

1、介词“对、向、为了、因为、给替”例:为人谋而不忠乎(给、 替) 2、介词(相当于“被”,也可以与所连用):如:岂能为暴涨携之去 3、动词:翻译时候,根据上下文翻译成动词,如:成为做 如:可以为师矣(做) 必于石下迎水处啮沙为坎穴(成为、形成) 4、是如:众服为确论 九、乎 语气词“吗”(一般用在句未):学而时习之不亦乐乎? 十、尔 你,你们。例:①尔辈不能究物理 十一、乃 1、译成:“就”“才”“这个”“于是”如:去后乃至 十二、“于”的用法 1.引进动作的对象,译“对”“对于”“给”“与”“跟”。 表示动作、行为的处所、时间、地点,译“在”“在……方面”“到”“从”“自”。 ①不义而富且贵,于我如浮云(对) ②果得于数里外(在) ③山门圮于河(在)

文言文 1 8 个虚词 整

文言文18个虚词整理示例 (而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之) 1.以: [介词]把;用;拿 ①则思三驱以为度(《谏太宗十思疏》) ②輮以为轮(《劝学》) ③敢以烦执事(《烛之武退秦师》) ④至丹以荆卿为计,始速祸焉(《六国论》) ⑤愿以十五城请易璧。(《廉颇蔺相如列传》) [介词]依据,凭借;按照 ①苟以天下之大,下而从六国破亡之故事(《六国论》) ②不然,籍何以至此?(《鸿门宴》) ③秦以攻取之外,小则获邑,大则得城(《六国论》) ④蔺相如徒以口舌为劳(《廉颇蔺相如列传》) [介词]表原因,因为,由于 ①洎牧以谗诛(《六国论》) ②以其无礼于晋(《烛之武退秦师》) ③以相如功大,拜为上卿(《廉颇蔺相如列传》) ④赵王岂以一璧之故欺秦邪?(《廉颇蔺相如列传》) ⑤卒以吾郡这发愤一击,不敢复有株治。(《五人墓碑记》) [介词]在+时间、处所 ①余以乾隆三十九年十二月(《登泰山记》) [介词]相当于“与”,译为“和”“跟”“带领”等 ①滔滔者,天下皆是也,而谁以易之(《论语》) [连词]相当于“而”,表示并列、修饰、承接或递进关系 ①樊哙侧其盾以撞(《鸿门宴》) ②必竭诚以待下(《谏太宗十思疏》) [连词]表示目的,来,用来,以致,以便 ①故为之文以志(《始得西山宴游记》) ②举所佩玉玦以示之者三(《鸿门宴》) ③还军霸上,以待大王来(《鸿门宴》) ④则思知足以自戒(《谏太宗十思疏》) [连词]和“上”“下”“东”“西”等连用,表示时间、方位、数量的界线①召有司案图,指从此以往十五都予赵(《廉颇蔺相如列传》) [动词]认为,以为 ①以为凡是州之山水有异态者,皆我有也(《始得西山宴游记》) ①以天下之美为尽在己(《秋水》) [副词]通“已”,已经 ①及以至是(《报任安书》) 【以为】 ①认为②把当作或看作。

爱 1爱其子,择师而教之(爱护) 2秦爱纷奢,人亦念其家(喜欢,爱好) 3齐国虽褊小我何爱一牛(爱惜,吝惜)4向使三国各爱其地(爱惜,吝惜) 5予独爱莲之出淤泥而不染(爱慕,欣赏) 6古之遗爱也(恩惠) 7爱而不见,搔首踯躅(隐蔽,躲藏) 安 1风雨不动安如山?(安稳) 2何故置某于安闲之地。(安全) 3然后得一夕安寝(安逸) 4则宜抚安,与结盟好(安抚,抚慰) 5离山十里有王平安营(安置、安放)6将军迎操,欲安所归乎(哪里) 7衣食所安(养生) 8既来之,则安之(使---安) 被 1禹,汤被之矣(蒙受,遭受) 2信而见疑,忠而被谤,能无怨乎(表示被动) 3将军身被坚执锐,(通“披”穿在身上或披在身上) 4被发行吟泽畔(通“披”散开) 5一日昼寝帐中,落被于地(被子) 6大雪逾岭,被南越中数州(覆盖) 倍 1愿伯具言臣之不敢倍德也(通“背”,背叛,违背) 2焉用亡邻以倍郑(增加) 3五则攻之,倍则分之(倍,加倍) 4每逢佳节倍思亲(越发、更加)本 1抑本其成败之迹(推究本源、考查) 2凡植木之隆,其本欲舒,(草本的根或茎干) 3此之谓失其本心(本来,原来) 4今存其本不忍废,道中手自钞录(版本,稿本) 5是无难,别具本间章(臣子给皇帝的奏章或书信) 6盖亦反其本矣(根本。基础) 7若止印三二本(量词,书册的计量单位) 8此之谓失其本心(天赋的善心) 9本未倒置(树根,树梢,引申为主次,先后等) 鄙 1蜀之鄙有二僧(边界地方) 2鄙人。自称的谦词 3孔子鄙其小器(轻视) 2鄙贱之人,不知将军宽之至此也(庸俗,浅陋,鄙俗) 兵 1收天下之兵,聚之咸阳(兵器,军械) 2故上兵伐谋,其次伐交(用兵策略,战略) 3赵亦盛设兵以待秦,秦不敢动(士兵,军队) 4左右欲兵之(用兵器杀人)5兵符:古代调兵用的凭证 病 1之病在肌肤,不治将益深(疾病) 2向吾不为斯役,则久已病矣(困苦,困乏) 3不如舜,吾之病也(毛病,缺点) 4夫粜,二十病农,九十病末(损害) 5范宣子为政,诸侯之币重,郑人病之(担心,忧虑) 6今人乃以俭相诟病(责备、羞辱) 察 1徐而察之,则山下皆石穴罅(仔细看,观察) 2虽不能察,必以情(了解,弄清楚) 3向察众人之议,专欲误将军(考虑) 4人又谁能以身之察察(察察,洁白的样子) 5明足以察秋毫之末(看清楚) 6人至察则无鱼(精明) 朝 1朝服衣冠(zhao 早晨) 2相如每朝时,常称病(朝见,朝拜) cháo 3强国请服,弱国入朝(朝见,朝拜) 4于是入朝见威王(朝庭) 5两朝开济老臣心(朝代) 6期年不听朝(朝政) 7坐南向北(对、向)曾 1曾不能毁山之一毛(用作加强语气,有时相当于“连----都----”或“竟”、竟然) 2寻常巷陌,人道寄奴曾住(曾经) 3而侯生曾无一言半辞送我(竟然) 4是高、曾时为一倍(与自己隔两代的亲属) 5曾益其所不能(通“增”,增加)乘 1乘犊车,从吏卒(驾车,坐车,骑马) 2因利乘便,宰割天下(趁着,凭借)chéng 3自京师乘风雪(趁,冒着) 4乘鄂渚而反顾兮(登上) 5比至陈,车六七百乘,(sheng量词,古时一车四马为一乘) 6以乘韦先,牛二十犒师(四) 诚 1帝感其诚(真心真意) 2战败而亡,诚不得已(实在,的确) 3今将军诚能命猛将统兵数万(果真,如果) 4帝感其诚(诚心,诚意)除 1黎明即起,洒扫庭除(台阶) 2为汉家除残去秽(清除,去掉) 3举先王之政,以兴利除弊(清除,去掉) 4予除右丞相兼枢密使(拜官授职) 5即除魏阉废祠之址以葬之(整修,修理) 6不徐不疾(迟缓) 7清风徐来,水波不兴(慢慢地,缓缓地) 辞 1而侯生曾无一言半辞送我(言词,言语) 2皆好辞而以赋见称(文词,文学) 3臣死且不避,卮酒安足辞(推辞) 4动以朝廷为辞(借口) 5我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城(告别,辞别) 6大礼不辞小让(讲究,计教) 7陶渊明的《归去来辞》(古代的一种文体) 8近者奉辞伐罪企(命令) 9博闻强志,明于治乱,娴于辞令(辞令:应酬的言辞) 10秦王恐其破璧,乃辞谢(辞谢,婉言道歉) 从 1沛公旦日从百余骑来见项王(跟随,随从) 2惑而不从师,其为惑也(向---学习) 3臣从其计,大王亦幸赦臣(听从,顺从) 4樊哙从良坐(依傍) 5从此道至吾军(由,自) 6弟走从军阿姨死(参与) 7其从如云(随从的人) 8欲不可从(放纵) 9升死,其印为予群从所得(zòng次于最亲的亲属) 10合从缔交,相与为一(通“纵”。东西为横,南北为纵) 11品其名位,犹不失下曹从事(从事,官名) 12可以便宜从事,向必禀我(办事)13然皆祖屈原之从容辞令(从容,舒缓,不急迫) 殆 1知彼知已,百战不殆(危险) 2且燕赵处秦革灭殆尽之际(近于,几乎) 3郦元之所见闻,殆与余同(大概,恐怕) 当 1木兰当户织(对着,面对) 2募有能捕之者,当其租入(抵,相抵) 3有大石当中流(阻挡,抵挡) 4北邀当国者相见(执掌,主持) 5念窦娥葫芦提当罪愆(承担) 6臣知欺大王之罪当诛(应当,应该) 7将献公堂,惴惴恐不当意(恰当,适合,合宜) 8犯法当死(判处,判罪) 9有狼当道,人立而啼(当道) 10一夫当关,万人莫开(占据、把守) 11当是时也,商佐之(值,在) 12不久当归还,还必相迎取(必然,必定、一定)道 1怀其璧,从径道之(路,道路) 2从郦山下,道芷阳间行(取道) 3师者,所以传道受业解惑也(道理,规律) 4于是废先王之道(主张,思想,学说) 5伐无道,诛暴秦(道义) 6人道是,三国周郎赤壁(说,谈论) 7臣之所好者,道也(道理、规律) 8道不同,不相为谋(意向) 9闻操已向荆州晨夜兼道(走路、赶路) 10故园谁道有书来(料想) 11道之以政(通导、引导) 得 1所得表众亦极七八万耳(得到,获得,与“失”相对) 2古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得(心得,收获) 3未得与项羽相见(能够) 4吾得兄事之(应该) 5此言得之(对、合适) 6得无教我虫所耶(得无:莫非,岂不是)7意气扬扬,甚自得也(得意) 8积善成德,而神明自得,圣心备焉(具备)9某亦守法,与公甚相得(融洽) 度 1试使山东之国与陈涉度长大(量,计算) 2度我至军中,公乃入(推测,估计) 3度义而后动(考虑) 4乃曰“吾忘持度”(尺寸,尺码) 5春风不度玉门关(过) 6生之有时而用之亡度(限度,法度) 7衡下车,治威严,整法度(制度,法度)8一夜飞度镜湖夜(通“渡”渡过,越过) 9常有大度。(度量) 10群臣惊愕,卒起不意,尽失其度(常态) 11崔九堂前几度闻(量词、次、回、个)12予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲(谱曲)) 13指度人离俗出生死。三言两语,把一个人度了去了(度引)

部编版七下(附七上)文言文虚词一词多义词类活用通假字古今异义分册完全归纳习题(附答案) 1.七下所有虚词汇总 之 一、1.结构助词,译为“的”,有的可不译。格式:名词性短语+之+名词定语+者。如:夫君子之行 2.结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。格式:主语+谓语+名词+之如:两狼之并驱如故3.音节助词。用来调整音节,无义,一般不翻译。如: ②久之,目似瞑,意暇甚。(《狼》) 4.结构助词,是宾语提前的标志。格式:名词+之+谓语动词/介词。如:何陋之有 5.结构助词,是定语后置的标志。格式:名词+之+形容词。如:亦积气中之有光耀者 二、作动词,可译为“到”、“往”。格式:之+地点名词。“(某人)去某地”。 如:送孟浩然之广陵 三、作代词 1.作第三人称代词,可以代人、代事、代物。代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”“它(它们)”。格式:动词+之。“之”作为前面动词的宾语。如:曲肱而枕之 2.代事,可译作“这件事”。宋君令人问之于丁氏 念天地之悠悠 大兄何见事之晚乎! 予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖 无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 放在主谓之间,取消句子的独立性,不译 有卖油翁释担而立,睨之 但微颔之 康肃笑而遣之 徐以杓酌油沥之 是非木杮,岂能为暴涨携之去? 沿河求之,不亦颠乎?” 当求之于上流 求之下流,固颠 以上都作 以我酌油知之 一讲学家设帐寺中,闻之笑曰 一老河兵闻之, 以上作 附:七上课本所有“之” 水陆草木之花 予谓菊,花之隐逸者也 菊之爱,陶后鲜有闻 其反激之力 渐激渐深,至石之半 然则天下之事 结构助词,的

孔子云:何陋之有? 结构助词,是宾语提前的标志 而两狼之并驱如故 求闻之若此 日月之行,若出其中 结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。 有闻而传之者曰 国人道之,闻之于宋君。 代事,可译作“这件事”。 禽兽之变诈几何哉? 又有忧彼之所忧者 夫君子之行 得一人之使 结构助词,译为“的”,有的可不译。格式:名词性短语+之+名词定语+者。 亦积气中之有光耀者 结构助词,是定语后置的标志。格式:名词+之+形容词。 因往晓之, 晓之者曰 复投之 又数刀毙之 亦毙之 下车引之 学而时习之,不亦说乎 知之者不如好之者 曲肱而枕之 择其善者而从之 其不善者而改之。 作第三人称代词,可以代人、代事、代物。代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”“它(它们)”。左将军王凝之 人名 久之,目似瞑,意暇甚 音节助词。用来凑足音节,无义,一般不翻译。 于 尝射于家圃 乃取一葫芦置于地, 沧州南一寺临河干,山门圮于河

文言文18个虚词整理示例1.以: [介词]把;用;拿 ①輮以为轮(《劝学》) ②愿以十五城请易璧。(《廉颇蔺相如列传》) ③敢以烦执事(《烛之武退秦师》) [介词]依据,凭借;按照 ①苟以天下之大,下而从六国破亡之故事(《六国论》) ②不然,籍何以至此?(《鸿门宴》) ③蔺相如徒以口舌为劳(《廉颇蔺相如列传》) [介词]表原因,因为,由于 ①以其无礼于晋(《烛之武退秦师》) ②以相如功大,拜为上卿(《廉颇蔺相如列传》) ③赵王岂以一璧之故欺秦邪?(《廉颇蔺相如列传》) ④卒以吾郡这发愤一击,不敢复有株治。(《五人墓碑记》)[介词]在+时间、处所 ①余以乾隆三十九年十二月(《登泰山记》) [介词]相当于“与”,译为“和”“跟”“带领”等 ①滔滔者,天下皆是也,而谁以易之(《论语》) [连词]相当于“而”,表示并列、修饰、承接或递进关系 ①樊哙侧其盾以撞(《鸿门宴》) ②必竭诚以待下(《谏太宗十思疏》) [连词]表示目的,来,用来,以致,以便①故为之文以志(《始得西山宴游记》) ②举所佩玉玦以示之者三(《鸿门宴》) ③还军霸上,以待大王来(《鸿门宴》) ④则思知足以自戒(《谏太宗十思疏》) [连词]和“上”“下”“东”“西”等连用,表示时间、方位、数量的界线 ①召有司案图,指从此以往十五都予赵(《廉颇蔺相如列传》) [动词]认为,以为 ①以为凡是州之山水有异态者,皆我有也(《始得西山宴游记》) ①以天下之美为尽在己(《秋水》) [副词]通“已”,已经 ①及以至是(《报任安书》) [以为] ①认为②把……当作或看作。 【以是】【是以】相当"因此",引出事理发展或推断的结果 【有以】【无以】意思分别是“有什么办法用来……”“没有什么办法用来……” ①项王未有以应,曰:“坐。”(《鸿门宴》) ②故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。(《劝学》) ③臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。(《陈情表》 2.之 [代词]可以代人、代物、代事 ①作《师说》以贻之(《师说》) 文案大全

七年级上册课文 1《郑人买履》2《刻舟求剑》 3《幼时记趣》4《三峡》 5《以虫治虫》6《梵天寺木塔》 7《论语八则》 1《郑人买履》 郑人有欲买履者,先自度其足而置之⑤其坐。至之①市而忘操之②。已得履, 乃曰:“吾忘持度。”反归取之③。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试 之④以足?”曰:“宁信度,无自信也。” 实词 履:鞋子度( duó):量置:放坐:通座座位 操:拿着度(dù):尺码反:通返返回信:相信遂: 终于 虚词之:①主谓之间取消句子独立性 ②③④⑤代词,前三个代指尺码,后一个代指鞋 其?用作第三人称,表示领属关系,相当于“他、她、它(们)的。” 译文:有个郑国人,想去买鞋子,他事先量了自己的脚,把量好的尺码放在自己的座位上。到了前往集市的时候,却忘了带尺码。已经拿到鞋子,(才发现忘了带尺码)就对卖鞋子的人说:“我忘了带尺码。”就返回家去拿尺码。等到他又返回集市时,集市已经散了,终于没有买到鞋。 有人问:“为什么不用脚试一试鞋的大小呢?”他回答说:“我宁可相信尺码,也不相信自己的脚!” 2《刻舟求剑》 楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎? 实词 涉:渡坠:掉惑:糊涂 契:刻遽:立即 虚词其用法同上 于表示动作行为在何处发生、出现或进行 A.“于”所在的介宾结构用于动词或谓语之后,作补语。可译为“在”,或仍作“于”。 亦:也 所?用在动词或者“介词+动词”之前,组成名词性词组,相当于“......的事、物”? “......的地方”、“......的人”等。(所契者所从坠)

文言文18个虚词整理示例以: [介词]把;用;拿 ①輮以为轮(《劝学》) ②愿以十五城请易璧。(《廉颇蔺相如列传》) ③敢以烦执事(《烛之武退秦师》) [介词]依据,凭借;按照 ①苟以天下之大,下而从六国破亡之故事(《六国论》) ②不然,籍何以至此(《鸿门宴》) ③蔺相如徒以口舌为劳(《廉颇蔺相如列传》) [介词]表原因,因为,由于 ①以其无礼于晋(《烛之武退秦师》) ②以相如功大,拜为上卿(《廉颇蔺相如列传》) ③赵王岂以一璧之故欺秦邪(《廉颇蔺相如列传》) ④卒以吾郡这发愤一击,不敢复有株治。(《五人墓碑记》)[介词]在+时间、处所 余以乾隆三十九年十二月(《登泰山记》) [介词]相当于“与”,译为“和”“跟”“带领”等 ①滔滔者,天下皆是也,而谁以易之(《论语》) [连词]相当于“而”,表示并列、修饰、承接或递进关系 ①樊哙侧其盾以撞(《鸿门宴》) ②必竭诚以待下(《谏太宗十思疏》) [连词]表示目的,来,用来,以致,以便 ①故为之文以志(《始得西山宴游记》) ②举所佩玉玦以示之者三(《鸿门宴》) ③还军霸上,以待大王来(《鸿门宴》)④则思知足以自戒(《谏太宗十思疏》) [连词]和“上”“下”“东”“西”等连用,表示时间、方位、数量的界线 ①召有司案图,指从此以往十五都予赵(《廉颇蔺相如列传》) [动词]认为,以为 ①以为凡是州之山水有异态者,皆我有也(《始得西山宴游记》) 以天下之美为尽在己(《秋水》) [副词]通“已”,已经 及以至是(《报任安书》) [以为] ①认为②把……当作或看作。 【以是】【是以】相当"因此",引出事理发展或推断的结果 【有以】【无以】意思分别是“有什么办法用来……”“没有什么办法用来……” ①项王未有以应,曰:“坐。”(《鸿门宴》) ②故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。(《劝学》) ③臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。(《陈情表》2.之 [代词]可以代人、代物、代事 ①作《师说》以贻之(《师说》) ②秦人不暇自哀而后人哀之(《阿房宫赋》) ③冰,水为之,而寒于水(《劝学》) ④故为之文以志(《始得西山宴游记》) [代词]表近指,可翻译成“这”“此”“这些”等 ①巫医乐师百工之人(《师说》) ②郯子之徒,其贤不及孔子(《师说》)

一、《考纲》要求掌握的常见的18个文言虚词 1而、2、3乎、4乃、5其、6且、7若、8所、9为、10焉、11也、12以、13因、14于、15与16、则、17者、18之 二、教材中常见的17个文言虚词 19安、20但、21耳、22夫、23盖、24故、25或、26即、27既、28然、29虽、30遂、31惟维唯32已、33矣、34犹、35哉 三、文言虚词题例 1、而 (1)连词 1>表并列今译为:而且、又。例释:明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士。《过论》注:并列关系连词两侧的词语可以调换,调换后语意不发生变化。 2>表修饰今译为:着、地。例释:怒而飞,其翼若垂天之云。《逍遥游》 3>表顺承今译为:就、才。例释:亡羊而补牢,未为迟也。《战国策》 4>表假设今译为:如果、假使。例释:人而无信,不知其可也。《论语·为政》 5>表转折今译为:却、但。例释:青取之于蓝而青于蓝。《荀子·劝学》 6>表因果今译为:因而、所以例释:玉在山而草木润,渊生珠而崖不枯。《劝学》 7>表位今译为:以例释:①三代而下,有学而不问。《问说》②由子而来,至今百有余岁《孟子》 (2)音节助词不译例释:君子耻其言而过其行。《论语》 (3)语气词用在句尾今译为:啊、吧例释:若敖氏之鬼,不其馁而。《左传·宣公四年》 (4)比况词今译为:如、像、似例释:白头而新,倾盖而故,则?知与不知也。《新序》 (5)代词1>第二人称今译为:你(们)、你(们)的

例释:①后复问其次,上曰:“此后亦非而所知也。”《史记·高祖本纪》 ②业根,死期至矣!而翁归,自与汝复算耳! 《促织》 2>近指今译为:此、这样例释:意出此言,同是被逼迫,君而妾亦然。《雀东南飞》(6)通“能”今译为:能够、才能例释:①行柔而刚,用弱而强《子·原道训》②故夫知效一官,行比一乡,德合一君而征一国者,其自视亦若此矣。《庄子·逍遥游》 2、 (1)疑问代词今译为:1>什么例释:一旦山陵崩,长安君以自托于。《触龙说太后》 2>谁、哪一个例释:①事非君,使非民?《孟子·万章下》 ②景问于苌弘曰:“今兹诸侯,时吉”?时凶?《左传》 3>处、哪里例释:①阁中帝子今在?《滕阁序》②丞相祠堂处寻?《蜀相》 (2)疑问副词(作状语)今译为:1>怎么、怎么样例释:公能及君也。《战国策》 2>故、为什么例释:夫子哂由也。《论语·先进》 3>多么(参见P3) 例释:①作计不量。《雀东南飞》②入门两眼悲凉。《贫士叹》(3)附动词(通“呵”) 今译为:喝斥、谴责例释:(琚)至廷中,行高视,侍卫止曰:“太子在!”《新唐书·琚传》 3、乎 (1)语气词1>表疑问、反问今译为:吗、呢例释:壮士,能复饮乎!《鸿门宴》 2>表赞美、感叹今译为:啊、呀例释:善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水《氏春秋》 3>表推测今译为:吧、呢例释:日食饮得无衰乎?《触龙说太后》 4>表祈使今译为:吧例释:勉速行乎!无重而罪! 《战国策》 5>表商榷今译为:呢例释:以容取人乎,失之子羽;以言取容乎,失之宰予。《非子·显学》 6>表呼告今译为:啊例释:叁乎!吾道一贯之。《论语》