中国生物工程杂志China Biotechnology ,2011,31(1):86-95

转基因植物核酸成分检测技术研究进展

*

邓汉超

1

尹长城

2

刘国振

2,3

林健荣

1

邓平建

1,4**

(1华南农业大学动物科学学院广州5106422北京华大蛋白质研发中心有限公司北京100029)(3河北农业大学生命科学学院

保定071000

4广东省深圳市疾病预防控制中心

深圳518020)

摘要首先对转基因核酸成分检测的靶序列特征进行了阐述,对转基因植物核酸成分的定性、定

量检测技术研究进展进行了综述,

包括基于PCR 的检测技术、基于等温核酸扩增的检测技术、基因芯片检测技术、基于高通量测序和新型转基因核酸检测技术(如生物传感器技术、毛细管电泳技术和纳米刻度技术等),重点介绍了各种检测技术的原理、特点、研究现状和发展动态,并对各种方法的优缺点进行了比较。关键词

转基因核酸成分

PCR 核酸等温扩增基因芯片生物传感器

中图分类号

Q789

收稿日期:2010-09-03修回日期:2010-10-19*国家科技支撑计划(28-1001KJZD-1)、国家转基因生物新品种培

育重大专项(2009ZX08001-023B )资助项目**通讯作者,电子信箱:szdpj2002@163.com

近年来,由于转基因技术的发展和应用,大批转基因植物新品种不断涌现。据国际农业生物技术应用服务组织(ISAAA )统计,截至2009年全世界转基因作物种植面积为1.34亿公顷,较上年增幅达7%,转基因植物的种植国家也从1996年的6个增至25个,全球种植面积增加了80倍

[1]

。转基因作物的大量种植和推广

同时对转基因生物的检测技术提出了要求,发达国家的转基因及相关检测技术远远超过发展中的国家。美国、加拿大等国已有近百种转基因食品上市,并且他们的目标是把大量的转基因食品出口到发展中国家。除这些正式获批进行生产和贸易的产品外,还有数目众多的品种处于试验阶段或未经正常手续进入了市场,我国已经加入WTO ,正在面临着转基因产品贸易和安全监测的挑战。

随着商品化转基因生物种类的不断增加,转基因生物本身的安全性以及它们对人类健康和生态环境的潜在威胁已经成为国际社会和广大民众广泛关注的热点问题之一。包括我国在内的越来越多的国家制定并实施了转基因食品的强制标识制度。因此,转基因产品的科学管理和应用需要得到转基因产品及其成分检测技术的支持。目前,转基因产品及成分检测最常用

的方法有两类:一类是针对其外源核酸成分的检测技术

[2-5]

;另一类是针对其外源蛋白质成分的免疫学分析方法

[6-7]

。转基因植物外源蛋白质,即外源基因所表达

的蛋白质占总蛋白质含量低,故难以检测,加之蛋白质经加工处理后其原有的性状会有所改变,因此针对外源蛋白质的ELISA 等免疫学分析技术受到了很大限制。相对而言,核酸的稳定性要高于蛋白质,因此针对核酸成分的检测技术成为转基因成分检测的首选。本文试图对转基因植物核酸成分检测的定性及定量检测技术,包括基于PCR 的检测技术、基于等温核酸扩增的检测技术、基因芯片检测技术、基于高通量测序和其他新型转基因核酸检测技术(生物传感器技术、毛细管电泳技术和纳米刻度技术)进行综述,介绍其原理、特点、研究现状和发展动态。

1转基因植物核酸成分检测的靶序列

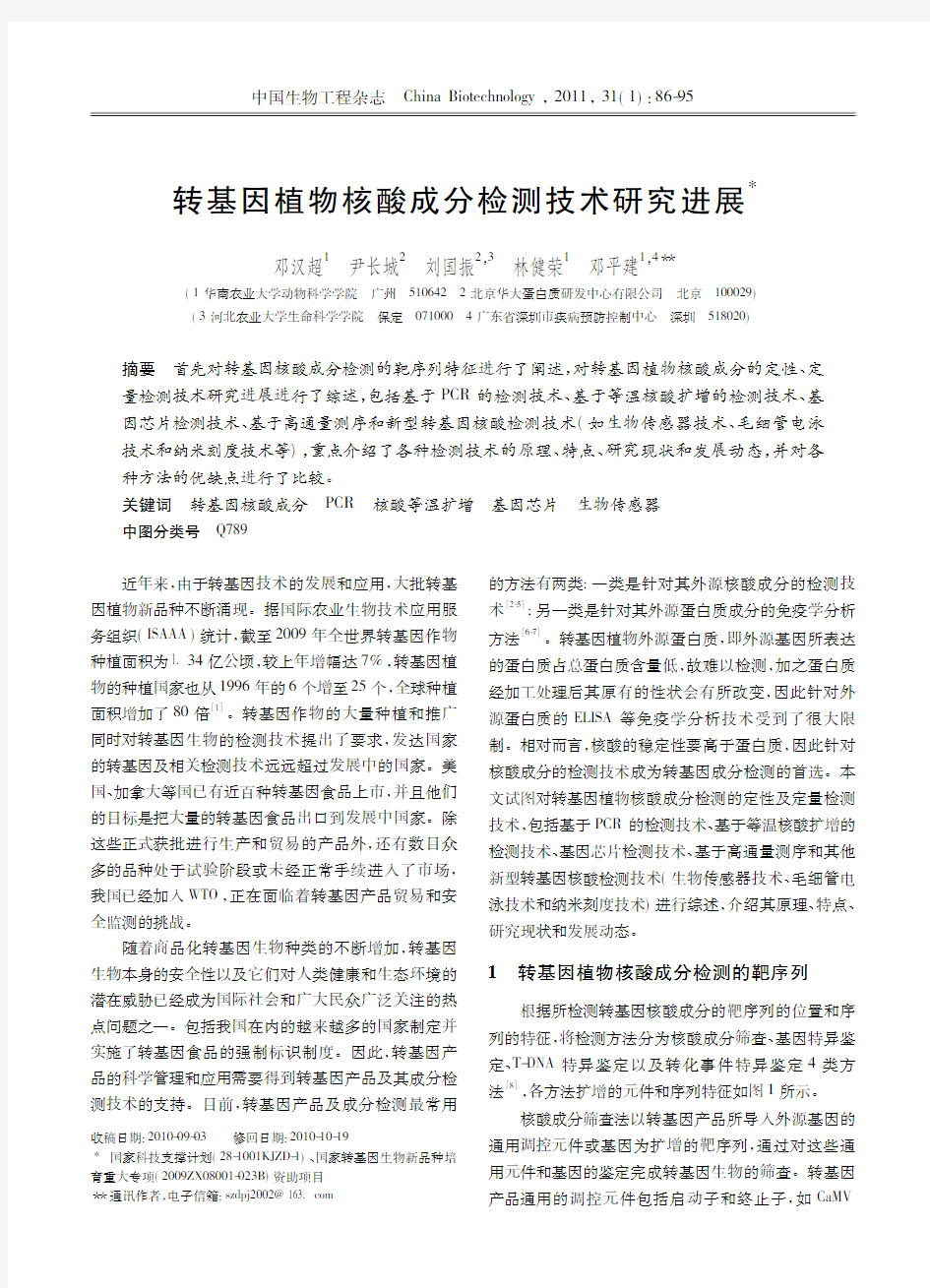

根据所检测转基因核酸成分的靶序列的位置和序

列的特征,将检测方法分为核酸成分筛查、基因特异鉴定、T-DNA 特异鉴定以及转化事件特异鉴定4类方法

[8]

,各方法扩增的元件和序列特征如图1所示。

核酸成分筛查法以转基因产品所导入外源基因的通用调控元件或基因为扩增的靶序列,通过对这些通用元件和基因的鉴定完成转基因生物的筛查。转基因产品通用的调控元件包括启动子和终止子,如CaMV

2011,31(1)邓汉超等:转基因植物核酸成分检测技术研究进

展

图1几种PCR方法对应的扩增序列

Fig.1Several PCR methods corresponding

to the amplification of sequences

35S启动子、CaMV35S终止子、T-nos终止子,常见的通用基因则包括bla、hpt、nptII等标记基因和报告基因。通用序列普遍存在于转基因产品中,可作为筛查样品是否含转基因DNA成分的标志物。在大规模的样品筛查时,检测通用序列能节省时间、减少工作量,提高效率。但由于这些基因在自然环境中存在,在PCR扩增检测转基因产品时很容易受到污染而出现假阳性结果。因此此方法检测转基因DNA成分的特异性较差,只适合作为转基因产品的初步筛查。

基因特异鉴定法扩增检测的靶序列为所导入的外源基因的DNA序列。不同的转基因产品,往往含有不同的外源目的基因,因此外源目的基因序列可作为PCR扩增鉴定样品含何种转基因DNA成分的标志物。

T-DNA特异鉴定法又称插入DNA检测法,其靶序列为来自转基因产品所导入的T-DNA(transfer DNA)序列。T-DNA内含的外源基因、调控序列和载体序列的连接方式取决于所构建的转化质粒分子。显然,以T-DNA内含基因间的边界序列作为标志物鉴定样品含何种转基因DNA成分,其特异性显然要高于基因鉴定法。

转化事件特异鉴定法的扩增检测的靶模板来自转基因产品所导入的T-DNA与受体植物基因组间的边界序列。现已了解,即便是采用相同的转化质粒载体,经同一次转化事件所获得的各个转基因植株,其所导入的T-DNA在受体植物基因组的插入位点也不可能完全相同。所以,以T-DNA与受体植物基因组间的边界序列作为标志物不仅可以特异地鉴定样品含何种转基因核酸成分,还可以鉴定出样品所含的转基因DNA成分来自何种品系和株系。因此,在转基因核酸成分的普通PCR检测技术中,转化事件特异鉴定法的特异性最高。正是基于这一特性,该方法已被广泛用于转基因产品DNA成分的鉴定和溯源检测。2基于PCR的检测技术

2.1定性PCR检测技术

定性PCR检测技术的检测策略是以PCR扩增技术为核心,经扩增后的产物进行凝胶电泳检测靶目标DNA。基于PCR扩增的检测技术,其灵敏度高、特异性强,因此该技术被普遍应用于转基因成分的检测。其中,针对不同的靶DNA设计不同的特异性引物,经PCR扩增和凝胶电泳检测靶DNA的普通PCR (conventional PCR)检测技术,能实现对不同转基因核酸成分的特异性扩增和鉴定。

普通PCR扩增技术虽然具有很高的灵敏性,但对于量少和受到严重破坏的核酸样本,也显得无能为力。例如,深加工食品,其DNA遭受比较严重的破坏,再加上转基因DNA成分受到大幅度的稀释,采用普通PCR 往往难以检测食品中转基因DNA成分,因此提高PCR 检测灵敏度对能否准确标定食品是否含有转基因成分尤为关键。目前,在分子生物学和医学领域得到广泛应用的巢式和半巢式PCR(nested and semi-nested PCR)检测技术,针对同一模板,利用两对引物,两次特异扩增,既可提高鉴定的特异性,又可提高检测的灵敏度,因此,在转基因植物产品检测中也得到了应用。例如,黄昆仑等[9]运用巢式和半巢式PCR检测食品原料和深加工食品中含有的转基因DNA时发现,巢式PCR 可以提供更好的灵敏度和重现性,特别是对因加工受损的DNA片段检出,表现良好。

由于商品化转基因生物的种类不断增加,所涉及的基因也不断的增多,普通PCR检测技术一次反应仅能针对一个目标序列难以满足现行转基因成分快速检测的需求。而在同一个反应管里进行两对或两对以上的引物针对不同的DNA序列进行PCR扩增的多重PCR(multiplex PCR)检测技术,与普通PCR相比,具有同时检测多个不同的DNA序列提高检测通量的显著特点,具有较好的应用前景。Matsuoka等[10]利用多重PCR实现了对5个转基因玉米品系(Event176、BT11、T25、MON810及GA21)DNA成分的同时检测,检测灵敏度达0.5%,适合转基因成分的检测和食品的标识监测。Forte等[11]建立了针对Lectin、Zein、Nos终止子和35S启动子的多重PCR检测体系,用于快速高效筛查转基因大豆和玉米。敖金霞等[12]将多重PCR和巢式PCR结合应用,建立了可同时检测Cry1A(b)基因、BAR 基因、CP4-EPSPS基因、PAT基因及共同的内标准基因

78

中国生物工程杂志China Biotechnology Vol.31No.12011

RBCL的五重巢式PCR检测技术。

2.2定量PCR检测技术

定量PCR是转基因DNA成分定量检测的主要方法。传统的定量PCR检测技术包括内参照法、PCR-ELISA法和竞争PCR法等,这些方法都是在PCR到达平台期后才进行检测,其检测的重复性较差。而近年发展起来的一种新的DNA成分定量检测技术实时定量PCR技术(real-time PCR),该技术的反应体系除靶模板序列特异性的引物外,还含有靶模板序列特异性的荧光探针(taqman探针)。从1993年Higuchi等推出这一技术以来,实时荧光定量PCR就以其重复性好、灵敏度高、污染少、操作简便、易于自动化等优点,广泛应用于mRNA表达研究[13]、病毒核酸定量[14]、等位基因差异分析[15]等研究。1999年Vaitilingom等[16]首次应用该技术进行转基因产品的定量检测。随后,相关技术的研究和应用得到广泛的开展,利用定量PCR检测技术可将转基因成分的检测限达到20 30个拷贝[17]。在定量检测中,多重定量PCR检测方法依然是重要的发展方向,既可同时检测转基因筛选的元件[18],也可对多个特异性事件进行同时鉴定[19]。在多重PCR的基因选择上,不同的基因类型和备查基因间的存在关系在很大程度上影响了实验设计的难度和结果的可靠性。

为了加强对转基因食品的监督和管理,维护消费者的权益,很多国家和地区纷纷制定相应的管理法规,当食品中转基因成分的含量达到某个阈值时必须进行标识,如欧洲的规定阈值(mass/mass)在0.9%。而我国也颁布了相应的转基因标识管理的法律法规,实行强制性的标识管理。在现有法律的基础上,目前我国定量分析方法跟欧盟的一致,采用相对定量分析模式,即转基因核酸成分的拷贝数和物种特异性基因的拷贝数之比代表转基因成分含量[20]。

3基于等温核酸扩增的检测技术

等温核酸扩增技术(isothermal nucleic acid amplification technology)是一种在恒定温度条件下进行核酸扩增的技术。该技术主要分为针对特异目标序列的等温扩增技术和基于全基因组进行等温扩增的技术两类。

3.1针对特异目标序列的等温扩增技术

环介导等温扩增技术(loop-mediated isothermal amplification,LAMP)是Notomi等[21]于2000年发明的一种等温扩增技术,由4种特殊设计引物引导,通过一种高活性链置换DNA聚合酶,在恒定温度下(40 65?)保温1h左右,就能完成核酸的扩增,扩增产物为不同长度、不同茎环个数的DNA的混合物,而且产物DNA为扩增靶序列的交替反向重复序列,产物通过凝胶电泳、荧光染料[7]或是扩增副产物焦磷酸镁沉淀[22]来判断检测结果。与传统PCR技术相比,该技术无需昂贵的PCR仪,只需恒温即可实现靶模板的扩增,其扩增效率高、耗时短、操作简便,而且产物肉眼可见,适合于现场和实验条件较简单的实验室进行快捷检测。在LAMP技术产物检测方面,对产物凝胶电泳后进行染色检测,该检测技术需要电泳仪电泳槽等设备、耗时长、不适合快速便捷的检测需求;而通过产物进行荧光染色(SYBR green),肉眼可见,绿色为阳性,橙红色为阴性,但该反应灵敏度和准确度都比较差,不同的观察者产生不同的结果。随后发展起来的扩增副产物焦磷酸镁沉淀检测方法,反应产生焦磷酸镁沉淀,肉眼可观察,也可以通过LAMP终点浊度测定仪判断结果。已有研究者对这3种产物检测技术进行了比较,结果发现凝胶电泳后染色和产物进行荧光染色(SYBR green)检测限均比扩增副产物焦磷酸镁沉淀法高10倍[23]。

近年来,LAMP技术已应用于转基因产品的检测。Fukuta等[22]设计针对转基因大豆Roundu PReady的CaMV35S启动子的LAMP引物,通过扩增副产物焦磷酸镁沉淀的浑浊度有效地检测出靶模板序列,其检测范围为0.5% 5%。王永等[24]以CaMV35S启动子为靶基因,用LAMP技术成功检测出7种转基因作物,凝胶电泳检测灵敏度是常规PCR的10倍。刘彩霞等[25]对Roundu PReady转基因大豆及加工品外源基因EPSPS进行检测,凝胶电泳推测的检测限为0.01%,高于国际现行最低检测量为0.5%的要求。Liu等[4]以Roundu PReady转基因大豆CaMV35S启动子与EPSPS 基因间构建的特异性序列为靶基因,克隆构建载体进行LAMP扩增,经SYBR Green I染色,肉眼观察可检测结果,凝胶电泳检测相比巢式PCR灵敏度要高10倍,与传统PCR相比检测更加快捷和灵敏。

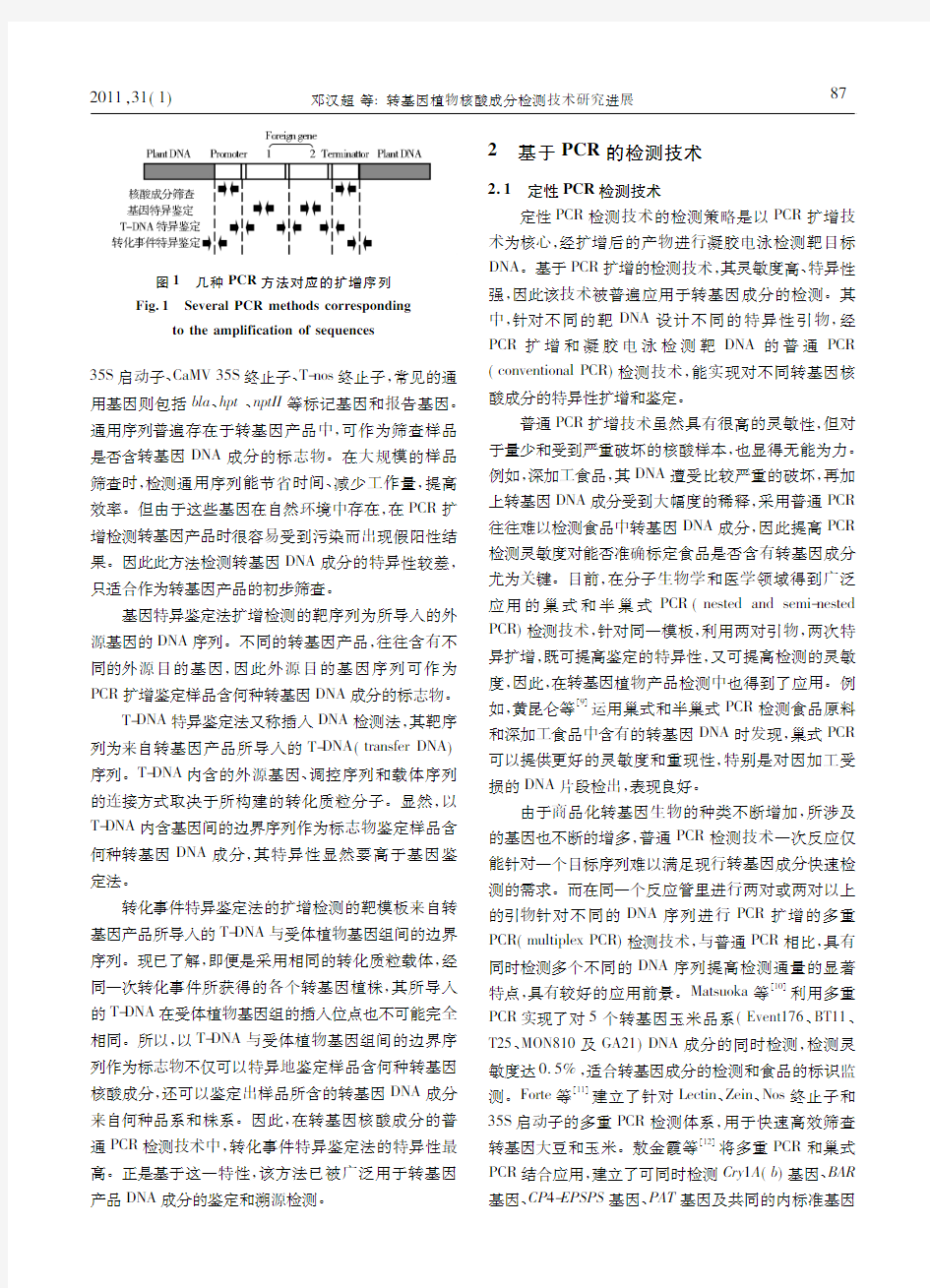

依赖核酸序列的扩增(nucleic acid sequence-based amplification,NASBA)技术,在1991年Compton[26]第一次介绍了该技术,其反应在AMV逆转录酶、T7噬菌体RNA聚合酶、RNAse H和2条特殊引物共同作用下完成,其中,上游引物5'端含有T7启动子序列,下游引物与目标序列相同。其扩增原理如图2所示。反应过程

88

2011,31(1)

邓汉超等:转基因植物核酸成分检测技术研究进展

分两步,非循环阶段,产生双链DNA ,它含有T7RNA 聚合酶的识别序列;在T7RNA 聚合酶作用下以dsDNA 为模板指数扩增进入循环阶段,最终产生大量单链RNA 分子

。

图2NASBA 的扩增原理Fig.2

Scheme of nucleic acid

amplification by NASBA

NASBA 技术具有操作简单、特异性好、效率高和忠实性好等优点,已成功地应用于病毒检测[27]

、病原菌检

测[28]

和医学诊断治疗

[29]

等方面。该技术应用广泛,既

能针对单链RNA 分子,也能对双链DNA 分子进行扩

增

[30]

。目前,有研究者已经将NASBA 技术应用在转基

因产品的检测,Morisset 等[31]

发明了一种应用于芯片分

析的NASBA 技术(NASBA implemented microarray analysis ,NAIMA ),通过第一步5'带T7启动子的引物扩增后,利用特异引物进行第二步扩增放大信号,在逆转录酶作用下产生大量RNA 分子,将产物与荧光分子连接制备成探针,进而与芯片杂交实现定量检测。设计了两种三重扩增模式结合芯片定量检测玉米转基因成分,其定量结果与RT-PCR 结果一致,检测范围为0.1% 25%。该技术特异性好、灵敏度高,扩增过程时间短、操作简单,而且能同时实现多基因定量,可成为未来解决大量转基因产品检测的有效方法[32]

。

3.2

基于全基因组进行等温扩增的技术

全基因组扩增(whole-genome amplification ,WGA )是基于全基因组序列进行非特异性扩增的技术,其目的是在没有序列倾向性的前提下大幅度增加微量样本的DNA 。传统的IRS-PCR 、LA-PCR 、Alu PCR 、T-PCR 、扩增前引物延伸(PEP )和简并寡核苷酸引物PCR (DOP-PCR )等技术,由于基因位点覆盖不全、产生非特异性扩增、扩增片段小等缺陷,极大地限制了这些方法的使用

[33]

。

由Dean 等[34]

于2002年发明的多重置换扩增技术

(multiple displacement amplification ,MDA )是一种新的等温扩增全基因组的技术,其原理是基于环状噬菌体滚环复制,通过使用特殊的Phi29DNA 聚合酶,此酶具有3'-5'外切核酸酶活性以及超强的链置换能力,既保证合成产物的正确又能使反应持续的进行。在温度恒定情况下,利用抗外切核酸酶活性的硫代随机寡核苷酸引物,与模板多个位点结合后开启合成。合成新链的同时置换模板的互补链,被置换的链作为模板再进行扩增,形成一个级联分支的放大系统,最终产生大量DNA 产物。MDA 技术的主要特点有。第一,扩增效率高。多重置换扩增技术在恒定的温度30?C 下能持续合成16h ,扩增的最终产量不随初始模板量的变化而变

化,产量为20 30μg 。影响MDA 扩增效率的主要因素是聚合酶、引物的量和浓度,还有模板的质量。当MDA 反应中的酶量或引物的量和浓度减少时,扩增的最终产量就会下降。质量不同的模板,最终的产物量也不相同,如降解的DNA 分子,由于其与引物结合的位点减少,所能产生的级连分支减少,扩增的效率就会相应的降低

[35]

。第二,扩增产物片段长。该技术扩增过程

采用的聚合酶-phi29聚合酶,该酶能与DNA 模板结合的非常紧密并且有超强的链置换能力,扩增过程产生很长的DNA 产物,一般在12kb 左右,最长可达100kb 。第三,无偏扩增。由于MDA 扩增效率高,任何一个分支都可能产生级联再分支,并且扩增产物长度长,因此对扩增模板片段丢失的可能性小,扩增的覆盖率高。由于上述优点该技术已广泛应用于单核苷酸多态性

(SNP )分析[36]、比较基因组杂交(CGH )[34]

、卵植入前

遗传学诊断(PGD )、遗传学研究、法医鉴定和临床诊断

[37]

等。

2008年Roth 等[38]将MDA 技术应用于制备转基因检测标准物质,以转基因玉米MON810为对象,MDA 扩增基因组DNA ,利用实时荧光PCR 检测扩增效率和偏移性。数据表明100ng gDNA 增加10倍、

0.1ng gDNA 增加2300倍,偏移在预期范围内。因此用此方法获得的基因组DNA 适合作为标准物质进行转基因产品定性分析检测。

MDA 技术能对未经纯化的样品进行全基因组扩增,并且可以获得较高纯度的DNA 产物。一方面,传统的样品处理费时费力,而且在处理的过程中有可能会引入污染,造成后续检验检测的误差。通过MDA 全基因组扩增,无需对样品进行纯化,既节省时间又减少对样品处理过程中引入的污染,操作简便,而且能获得

9

8

中国生物工程杂志China Biotechnology Vol.31No.12011

高质量的样品DNA。另一方面,对于含有PCR抑制物的样品,经成千上万倍稀释后,其含有的抑制物含量非常低,同时导致样本DNA含量偏低,无法进行PCR扩增。而直接对样品MDA扩增,能获得较高纯度的DNA,然后对其产物进行检测,无需对样品进行繁琐复杂的去除抑制物等步骤。因此,对于微量或含有抑制物的转基因样品,可以采取这样的策略:对转基因检测样品进行MDA预扩增。例如,在含有PCR干扰物或模板量很低的情况下对微量检测样品进行预扩增以增加样品DNA含量,通过稀释产物或直接进行下游特异扩增检测是否含有转基因成分。Gonzalez等[39]成功的对普通PCR未能扩增的复杂自然微生物样品进行了检测。他们采用MDA-PCR策略,通过MDA预扩增微生物样品使模板量增加,再利用特异PCR检测,结果检测灵敏度比普通PCR提高一个数量级。

4基因芯片检测技术

转基因产品涉及基因事件的不断增加,个别厂家和生产者对转基因作物安全标识的忽视或隐瞒,以及某些情况下发生的转基因材料的非正常释放,这些都可能引发对人类健康、环境安全以及公平贸易的危害,而要对不断增加的转基因事件进行监控,传统核酸检测方法表现出效率不足,且难以进行多品种、多基因共检等缺陷。为此,开发高通量、高灵敏的转基因产品成分检测方法势在必行。基因芯片技术能同时对成千上万的靶模板进行分析,具有高通量、高灵敏性和集成化的优点,已经被应用到转基因产品的检测中。

目前,基因芯片检测转基因产品成分的方法主要是结合多重PCR的芯片检测技术。Leimanis等[40]运用多重PCR结合芯片检测技术,对Bt11、Bt176、GA21、MON810、T25/T45/Topas、RRS、和StarLink7个转基因品系,4个筛查元件(p35S、tNos、nptII和pat),5种物种特异基因(玉米、大豆、马铃薯、油菜籽和甜菜)进行多重PCR芯片检测,该技术能够定性的检测转基因成分,检测灵敏度为0.03% 0.3%。Xu等[41-42]设计了事件特异性多重PCR寡核苷酸芯片,该芯片对6种转基因玉米(MONS10、MON863、Bt176、Btll、GA21、T25)的最低检出限为1%,对转基因大豆GTS40-3-2的最低检出限为0.5%。Zhou等[43]运用多重PCR技术结合芯片检测,成功检测了大豆、玉米、油菜籽和水稻的目标序列,转基因大豆的最低检出限为0.5%。然而,在结合多重PCR扩增的芯片检测中,由于多重PCR扩增存在着一定的局限性,如多重PCR多对引物共存,往往会抑制扩增效率,也增加了副反应的可能性,而且多个引物间的最佳反应浓度需要繁琐的实验来确定,使其未能满足高通量的芯片检测技术的需求。因此,研究开发更适合高通量的芯片检测的靶模板扩增技术显得尤为重要。

现行针对核酸序列的定性定量检测方法都是基于已知插入的外源基因序列建立的,难以对未知转基因生物(unknown GMO)产品进行检测。随着转基因生物构建和培育的日益普遍,故意或者非故意释放转基因产品的可能性也在不断增加。由于未知转基因生物具有很高的潜在风险性,甚至可能对人类健康和环境造成严重的危害,因此对未知转基因产品进行检测显得非常重要。2005年Nesvold等[44]探索设计了一种基因芯片检测模式,该模式以生物学和组合学的删减原则对检测芯片探针长度和数量进行设定,以拟南芥为模型进行插入信号的检测,此模型基于对待检物种的序列分析需要制备高密度芯片,成本很高,且失去了对已知基因的检测优势,因此不敷实用。与此不同,Tengs 等[45]提出以T-DNA为靶模板,从常用的235个载体中设计长度为25碱基的探针37257条,制成高密度的芯片,检测了转基因拟南芥和转基因水稻全基因组,得到未知转基因序列及其结构信息。该技术要求纯度较高的转基因材料,检测的结构序列大于140bp,而且未知基因部分结构要与已知公认的序列有一定的相似性。

5基于高通量测序的核酸成分检测技术

从传统Sanger测序技术,到新一代高通量测序技术(罗氏的454测序技术、Illumina公司的Solexa测序技术和ABI公司的SOLiD测序技术),再到单分子测序技术的发明和发展,对分子生物学的发展起到至关重要的推动作用。随着现行大规模测序技术的不断发展,未来几年的千美元基因组甚至百美元基因组测序能力的实现[46],有望将大规模深度测序应用于转基因成分的检测,通过大规模测序直接检测转基因的核酸成分。其优点是:第一、实现真正水平上的高通量大规模全基因组的检测;第二、检测结果准确可靠。尤其是针对未经备案或不按规定程序释放的转基因生物,由于其风险高、危害大,而现行的检测未知转基因产品的程序是先通过转基因成分的筛查判定样品是否含转基因成分,再利用各种鉴定方法鉴定样本含何种转基因成分的缺点,其效果更好。例如,Akritidis等[47]在非转

09

2011,31(1)邓汉超等:转基因植物核酸成分检测技术研究进展

基因棉花中检测到含有CaMV35S启动子的棉花,利用基因组步移策略扩增出侧翼序列,经序列测定和通过比对分析得出未知转基因棉所含的外源基因来源于Monsanto1445转基因棉花。成功的建立了未知转基因产品的检测方法。然而Ruttink等发明了一种基于分子指纹的方法用于筛查未知转基因成分,针对转基因通用序列(p35S和t-nos)的侧翼序列设计一种荧光锚定PCR扩增引物,建立已知转基因事件锚定PCR指纹,该指纹具有事件唯一性,通过测定、比对未知转基因样品指纹,可以鉴别未知转基因产品与已知转基因事件的关联。倘若低成本的大规模深度测序成为现实,可以直接对未知转基因核酸样品进行一次性的序列测定,获得全面准确的核酸序列信息,通过序列比对便可一次性清楚知道未知核酸样品中是否含有转基因成分或含有何种转基因成分。序列测定准确可靠,避免繁琐的筛查和后续的再鉴定等步骤。

6新型转基因核酸成分检测技术

随着生物科学和技术的不断发展,转基因植物的检测技术和方法也得到前所未有的发展。越来越多的新方法、新技术不断涌现在转基因植物检测之中,然而这些新方法还处在研究的阶段,还没有得到广泛的应用,但是在未来的发展道路上有着不可估量的前景和价值。目前,针对转基因植物核酸成分检测的新技术、新方法主要有生物传感器技术、毛细管凝胶电泳法和纳米刻度法等。

6.1生物传感器技术

生物传感器技术(biosensor)是将生物所具有的特性和电子装置相结合的一种技术,利用生物间特异的亲和作用将信号转换成能够被识别信号的装置。生物传感器具有快速、便捷、费用低、实时、高度特异性和高灵敏度等的优点,能够制备成便捷的装置用于现场检测。核酸的生物传感器是利用固定在传感器上的单链探针,通过碱基互补配对结合经扩增后的目标序列,利用光学、电学和压电转换器该信号转换为可识别的信号[48]。目前,有很多的研究者已经发明和应用各种的生物传感器进行核酸的检测。其中表面等离子共振传感器(surface plasmon resonance,SPR)是基于光学原理的生物传感器,通过固定在传感器金属表面的核酸探针与目标序列进行杂交,使传感器表面发生折射率的改变,而这种变化跟杂交核酸的量呈线性关系,从而能够实时的分析检测目标核酸并且无需进行任何标记,方便快捷。Feriotto等成功将该方法用于转基因大豆(RRS)[49]和转基因玉米(Bt-176)[50]的实时检测分析,结果表明该方法稳定可靠,在食品检测方面具有很好的应用前景。

也有研究者利用石英晶体制备的压电晶体管生物传感器(piezoelectric quartz crystal biosensor)对转基因生物进行检测,通过晶体管结合生物元件在相互作用结合目标物质时,石英晶体的共振频率下降,下降程度可以推算得出结合目标物质的量。目前,该技术已经用于CaMV35S启动子、NOS终止子[51-52]和Cry1Ab[53]等目标序列的检测,其检测0.1% 5%的转基因成分。Stobiecka等[54]利用压电晶体管生物传感器技术检测RRS大豆的EPSPS基因,该传感器既能对PCR产物实时检测,也能直接利用基因组无需扩增直接检测,使用3.6μg基因组便能检测30%的转基因。

其中,根据电化学发光信号来判断是否含有转基因成分的电化学生物传感器(electrochemical biosensor)技术也是一种备受关注的方便快捷的检测转基因产品的方法,可利用阳性金电极薄膜固化核酸探针,杂交后通过转换装置将信号转化为电信号,成功用于检测转基因CaMV35S启动子、NOS终止子等[55-56],同时也能进行定量的检测,定量下限为8.1?10-11mol/L,定量线性范围为1.0?10-7 1.0?10-10mol/L[56]。随着新分子材料的不断发明,凭借其优良的特性,新型纳米微粒制备生物传感器广泛应用于转基因成分地检测,如硫纳米微粒[57]、碳纳米管[58]等。

然而,这些方法都需要特殊的检测装置,使研究者更加致力于研制一种肉眼可见的能快速检测无需特殊设备的核酸检测生物传感器,以适用于现场的快速便捷的检验。如Kalogianni等[59]设计的一次性便捷传感测试条,经生物素标记的扩增产物CaMV35S启动子和NOS终止子与3'端连接oligo(dA)的探针结合,反应液在传感测试条的毛细吸收下与抗生物素物质作用而被固定,带oligo(dT)标记的金微颗粒与探针结合并被富集。该方法能检测到0.16nmol/L的扩增产物,在含0.1%的转基因样品中能被检测。由于生物传感器检测灵敏、迅速、特异性好、安全方便、无污染,将成为未来发展的方向。

6.2毛细管电泳技术

跟普通电泳方法相比较,毛细管电泳技术(capillary electrophoresis,CE)具有独特的优势,高的分辨能力和分离效率。随着该技术应用的不断拓展,在

19

中国生物工程杂志China Biotechnology Vol.31No.12011

转基因产品检测方面独树一帜。其中主要通过毛细管技术分离待检测样本,结合不同的检测技术实行样本的定性定量检测。结合多重PCR技术一次性扩增多个目标序列,同时目标序列被荧光物质标记,经毛细管电泳分离后,便可根据荧光信号中待检测产物的分子大小来判断是否含转基因成分,该检测方法既降低检测样品用量又提高检测目标基因的通量和节省检测时间,能检测到0.1%的转基因成分[60-61]。周颖等[62]运用毛细管电泳-激光诱导荧光检测技术对双重PCR转基因大豆产物(CaMV35S启动子、NOS终止子和CP4-EPSPS基因)进行检测,由于毛细管能实现微分离,所以检测样品用量很少,仅需5nl,而且检测时间能在24min内完成,大大提高了检测效率。也有研究者利用CE-电化学发光技术体系[63]对PCR扩增后样品进行检测,其对转基因产品的检测限在0.01%,结合多重扩增模式,实现一种高通量、高灵敏度的筛查鉴定方法,同时也能结合竞争定量PCR技术实现对转基因产品的定量分析[64],其最大的优点在于所需样品量少。

6.3纳米刻度法(nanoscale)

纳米材料具有的优异光学、电学性质以及良好的生物相容性、化学活性等,新型纳米材料的相继发现和发明,被不断的应用在生物分析检测之中。目前基于纳米材料的生物检测方法已经得到了快速的发展,对转基因植物的检测方面也得到良好的应用。利用纳米材料制备成纳米电极,以其为核心的技术结合其他的电子装置,可实时对核酸和蛋白质的监测。其中利用碳纳米管[65]中标记的DNA探针,通过杂交,使碳纳米管内电荷进行传递,利用信号检测装置实行检测。以检测单位体积内的单分子个数为目的的纳米刻度法已被广泛的关注,该技术无需对DNA进行扩增,便能快速、准确的实行定量的检测目的。纳米DNA诊断实时检测仪的出现,可以在数分钟内实现对核酸成分的检测而免去繁琐的纯化和标记等操作。

7总结与展望

转基因技术和产品的不断出现,对健康、环境的不断关注以及国际贸易的需求都对转基因检测技术不断提出挑战。转基因成分检测技术为转基因产品安全性管理和标识提供技术保障。各种转基因核酸检测方法的比较如表1所示。

表1各种转基因核酸检测方法的比较

Table1Comparison of various nucleic acid detection methods in GMOs 基于PCR扩增方法基于等温扩增方法

普通PCR巢式半巢式多重

定量

Taqman

LAMP NASBA MDA

芯片测序

新型核酸检测技术

生物传感器毛细管电泳纳米刻度

运用难度容易难难难难难难难难难难难专用仪器要要要要不用不用不用要要要要要能否定量不能不能不能能不能不能不能不能不能能能能特异性高高高高高高低高高高高高灵敏性高很高高很高高高高一般高高高高应用范围科研检验现场科研科研科研检验科研检验现场科研科研科研科研科研科研科研需要时间1 2h2 4h2 3h2 3h1 2h4 5h16h2d1d1 2h1 2h min

常用的基于PCR技术的定性、定量转基因成分检测方法,具有特异性好、灵敏度高等优点而被普遍的运用。近年来发展起来的基于等温扩增检测技术与传统PCR技术相比,在恒温的条件即可实现靶模板的扩增,其扩增效率高、操作简便、产物肉眼可见,适合于现场和实验条件较简单的实验室进行快捷检测。这类技术如NASBA方法,所使用的关键试剂尚不是常规产品或受到专利保护,因而其检测用品的成本较高。在使用中,因灵敏度的提高对操作人员和检测环境也提出了更高的要求,而MDA技术还只是用于样品的预扩增,不能进行特异片段的直接检测。同样受专利保护的LAMP技术虽无需特殊的试剂和仪器,结果可视,但对引物的设计的要求比较高,也无法区分发生的非特异扩增。可见,在以PCR方法为主导的前提下,需要各种技术互相配合、互为补充才能使实现转基因检测的灵敏、特异和操作便利。

基于PCR和非PCR的检测技术都只能针对单个或几个靶基因(多重扩增)进行检测,由于转基因植物商品化数量逐年递增,高通量检测技术的发展迫在眉睫。基因芯片技术通过设计成千上万不同的探针同时进行分析,具有高通量、自动化、高灵敏度和高特异性等优点。但芯片技术具有消除检测背景、数据分析复杂及其检测费用高和标准化等问题限制了其使用。大规模深度测序结果准确可靠,但是成本高昂和产生的

29

2011,31(1)邓汉超等:转基因植物核酸成分检测技术研究进展

宏量数据难以分析处理。新型核酸检测技术,如生物传感器技术、毛细管电泳技术和纳米刻度技术,具有高特异性、高灵敏度、重复性好、结果可靠而备受关注。随着转基因产品检测技术的不断发展和相互间的运用,使转基因定性定量检测技术正朝着高灵敏度、高特异性、低成本、高通量、自动化和使用方便的方向发展。

参考文献

[1]James C.2009年全球生物技术/转基因作物商业化发展态势.中国生物工程杂志,2010,30(2):1-22.

James C.China Biotechnology,2010,30(2):1-22.

[2]Zhang M,Gao X,Yu Y,et al.Detection of roundup ready soy in highly processed products by triplex nested PCR.Food Control,2007,18(10):1277-1281.

[3]Salvi S,D’orso F,Morelli G.Detection and quantification of genetically modified organisms using very short,locked nucleic

acid TaqMan probes.J Agric Food Chem,2008,56(12):4320-

4327.

[4]Liu M,Luo Y,Tao R,et al.Sensitive and rapid detection of genetic modified soybean(Roundup Ready)by loop-mediated

isothermal amplification.Biosci Biotechnol Biochem,2009,73

(11):2365-2369.

[5]Guan X,Guo J,Shen P,et al.Visual and Rapid Detection of Two Genetically Modified Soybean Events Using Loop-mediated

Isothermal Amplification Method.Food Analytical Methods,2010,1936-9751:1-8.

[6]Margarit E,Reggiardo M,Vallejos R,et al.Detection of BT transgenic maize in foodstuffs.Food Research International,2006,39:250-255.

[7]敬凌霞,蔡雪飞,慕生枝,等.抗CP4-EPSPS单克隆抗体的制备和生物学特性的鉴定.细胞与分子免疫学杂志,2007,23(5):457-459.

Jing L X,Cai X F,Mu S Z,et al.Chinese Journal of Cellular and

Molecular Immunology,2007,23(5):457-459.

[8]李俊,郑秀丽,邓平建,等.商品化转基因植物的外源基因及其检测技术.中国农业科技导报,2008,10(3):31-39.

Li J,Zhen X L,Deng P J,et al.Journal of Agricultural Science

and Technology,2008,10(9):31-39.

[9]黄昆仑,罗云波.用巢式和半巢式PCR检测转基因大豆Roundup Ready及其深加工食品.农业生物技术学报,2003,11(6):461-466.

Huang K L,Luo Y B.Journal of Agricultual Biotechnology,2003,11(6):461-466.

[10]Matsuoka T,Kuribara H,Akiyama H,et al.A multiplex PCR method of detecting recombinant DNAs from five lines of

genetically modified maize.Shokuhin Eiseigaku Zasshi,2001,42

(1):24-32.

[11]Forte V,Di P A,Martino C,et al.A general multiplex-PCR assay for the general detection of genetically modified soya and

maize.Food Control,2005,16(6):535-539.[12]敖金霞,高学军,于艳波,等.转基因大豆、玉米、水稻深加工产品的五重巢式PCR技术检测.中国农业大学学报,2010,15(2):93-99.

Ao J X,Gao X J,Yu Y B,et al.Journal of China Agricultural

University,2010,15(2):93-99.

[13]Turano M,Angrisani A,De R M,et al.Real-time PCR quantification of human DKC1expression in colorectal cancer.

Acta Oncol,2008,47(8):1598-1599.

[14]Zaayman D,Human S,Venter M.A highly sensitive method for the detection and genotyping of West Nile virus by real-time PCR.

J Virol Methods,2009,157(2):155-160.

[15]Zivkovic M,Stankovic A,Dincic E,et al.The tag SNP for HLA-DRB1*1501,rs3135388,is significantly associated with

multiple sclerosis susceptibility:cost-effective high-throughput

detection by real-time PCR.Clin Chim Acta,2009,406(1-2):

27-30.

[16]Vaitilingom M,Pijnenburg H,Gendre F,et al.Real-time quantitative PCR detection of genetically modified Maximizer

maize and Roundup Ready soybean in some representative foods.

J Agric Food Chem,1999,47(12):5261-5266.

[17]Huang C,Pan T.Event-specific real-time detection and quantification of genetically modified Roundup Ready soybean.J

Agric Food Chem,2005,53(10):3833-3839.

[18]刘光明,李庆阁,王群力,等.多重荧光PCR同时检测转基因成分35S和Nos方法的建立.厦门大学学报(自然科学

版),2002,41(4):493-497.

Liu G M,Li Q G,Wang Q L,et al.Jorunal of Xiamen University

(Natural Science),2002,41(4):493-497.

[19]H hne M,Santisi C,Meyer R.Real-time multiplex PCR:An accurate method for the detection and quantification of35S-CaMV

promoter in genetically modified maize-containing food.European

Food Research and Technology,2002,215(1):59-64.

[20]杨小柯,郭良让,杨冬燕,等.转基因成分定量分析技术的研究进展.中国卫生检验杂志,2008,18(8):1682-1686.

Yang X K,Guo L Y,Yang D Y,et al.Chinses Journal of Health

Laboratory Technology,2008,18(8):1682-1686.

[21]Notomi T,Okayama H,Masubuchi H,et al.Loop-mediated isothermal amplification of DNA.Nucleic Acids Res,2000,28

(12):E63.

[22]Fukuta S,Mizukami Y,Ishida A,et al.Real-time loop-mediated isothermal amplification for the CaMV-35S promoter as a screening

method for genetically modified organisms.European Food

Research and Technology,2004,218(5):496-500.

[23]Maeda H,Kokeguchi S,Fujimoto C,et al.Detection of periodontal pathogen Porphyromonas gingivalis by loop-mediated

isothermal amplification method.FEMS Immunology and Medical

Microbiology,2005,43(2):233-239.

[24]王永,兰青阔,赵新,等.转基因作物外源转基因成分环介导等温扩增技术检测方法的建立及应用.中国农业科学,2009,42(4):1473-1477.

Wang Y,Lan Q K,Zhao X,et al.Scientia Agricultura Sinica,2009,42(4):1473-1477.

[25]刘彩霞,梁成珠,徐彪,等.抗草甘膦转基因大豆及加工品

39

中国生物工程杂志China Biotechnology Vol.31No.12011

LAMP检测研究.大豆科学,2009,28(2):305-309.

Liu C X,Hang C Z,Xu B,et al.Soybean Science,2009,28

(2):305-309.

[26]Compton J.Nucleic acid sequence-based amplification.Nature,1991,350(7):91-92.

[27]Lau L T,Reid S M,King D P,et al.Detection of foot-and-mouth disease virus by nucleic acid sequence-based amplification

(NASBA).Vet Microbiol,2008,126(1-3):101-110.

[28]Cook N.The use of NASBA for the detection of microbial pathogens in food and environmental samples.Journal of

microbiological methods,2003,53(2):165-174.

[29]Van Der Meide W F,Peekel I,Van Thiel P P,et al.Treatment assessment by monitoring parasite load in skin biopsies from

patients with cutaneous leishmaniasis,using quantitative nucleic

acid sequence-based amplification.Clin Exp Dermatol,2008,33

(4):394-399.

[30]Timmermans E,Tebas P,Ruiter J,et al.Real-time nucleic acid sequence-based amplification assay to quantify changes in

mitochondrial DNA concentrations in cell cultures and blood cells

from HIV-infected patients receiving antiviral therapy.Clinical

Chemistry,2006,52:979-987.

[31]Morisset D,Dobnik D,HamelS S,et al.NAIMA:target amplification strategy allowing quantitative on-chip detection of

GMOs.Nucleic Acids Res,2008,36(18):e118.

[32]Dobnik D,Morisset D,Gruden K.NAIMA as a solution for future GMO diagnostics challenges.Anal Bioanal Chem,2010,396:

2229-2233.

[33]Sun G,Kaushal R,Pal P,et al.Whole-genome amplification: relative efficiencies of the current methods.Leg Med(Tokyo),2005,7(5):279-286.

[34]Dean F,Hosono S,Fang L,et al.Comprehensive human genome amplification using multiple displacement amplification.

Proceedings of the National Academy of Sciences,2002,99(8):

5261-5266.

[35]Bergen A,Haque K,Qi Y,et al.Comparison of yield and genotyping performance of multiple displacement amplification and

OmniPlexTM whole genome amplified DNA generated from

multiple DNA sources.Human Mutation,2005,26(3):262-270.

[36]Ling J,Zhuang G,Tazon-Vega B,et al.Evaluation of genome coverage and fidelity of multiple displacement amplification from

single cells by SNP array.Mol Hum Reprod,2009,15(11):

739-747.

[37]Hellani A,Coskun S,Tbakhi A,et al.Clinical application of multiple displacement amplification in preimplantation genetic

diagnosis.Reprod Biomed Online,2005,10(3):376-380.[38]Roth L,Zagon J,Laube I,et al.Generation of reference material by the use of multiple displacement amplification(MDA)for the

detection of genetically modified organisms(GMOs).Food

Analytical Methods,2008,1(3):181-189.

[39]Gonzalez J,PortillO M,Saiz-Jimenez C.Multiple displacement amplification as a pre-polymerase chain reaction(pre-PCR)to

process difficult to amplify samples and low copy number

sequences from natural environments.Environmental

Microbiology,2005,7(7):1024-1028.

[40]Leimanis S,Hernandez M,Fernandez S,et al.A microarray-based detection system for genetically modified(GM)food

ingredients.Plant Mol Biol,2006,61:123-139.

[41]Xu J,Miao H,Wu H,et al.Screening genetically modified organisms using multiplex-PCR coupled with oligonucleotide

microarray.Biosens Bioelectron,2006,22(1):71-77.

[42]Xu J,Zhu S,Miao H,et al.Event-specific detection of seven genetically modified soybean and maizes using multiplex-PCR

coupled with oligonucleotide microarray.J Agric Food Chem,2007,55(14):5575-5579.

[43]Zhou P P,Zhang J Z,You Y H,et al.Detection of genetically modified crops by combination of multiplex PCR and low-density

DNA microarray.Biomed Environ Sci,2008,21(1):53-62.[44]Nesvold H,Kristoffersen A B,Holst-Jensen A,et al.Design of a DNA chip for detection of unknown genetically modified organisms

(GMOs).Bioinformatics,2005,21(9):1917-1926.

[45]Tengs T,Kristoffersen A B,Berdal K G,et al.Microarray-based method for detection of unknown genetic modifications.BMC

Biotechnol,2007,7:91.

[46]周晓光,任鲁风,李运涛,等.下一代测序技术:技术回顾与展望.中国科学:生命科学,2010,40(1):23-37.

Zhou X G,Ren L F,Li Y T,et al.Sci China Life Sci,2010,40

(1):23-37.

[47]Akritidis P,Pasentsis K,Tsaftaris A,et al.Identification of unknown genetically modified material admixed in conventional

cotton seed and development of an event-specific detection

method.Electronic Journal of Biotechnology,2008,11:76-83.[48]Elenis D,Kalogianni D,Glynou K,et al.Advances in molecular techniques for the detection and quantification of genetically

modified organisms.Analytical and Bioanalytical Chemistry,2008,392(3):347-354.

[49]Feriotto G,Borgatti M,Mischiati C,et al.Biosensor technology and surface plasmon resonance for real-time detection of

genetically modified Roundup Ready soybean gene sequences.J

Agric Food Chem,2002,50(5):955-962.

[50]Feriotto G,Gardenghi S,Bianchi N,et al.Quantitation of Bt-176 maize genomic sequences by surface plasmon resonance-based

biospecific interaction analysis of multiplex polymerase chain

reaction(PCR).J Agric Food Chem,2003,51(16):4640-4646.

[51]Mannelli I,Minunni M,Tombelli S,et al.Quartz crystal microbalance(QCM)affinity biosensor for genetically modified

organisms(GMOs)detection.Biosensors and Bioelectronics,2003,18(2-3):129-140.

[52]Karamollaoglu I,Ktem H,Mutlu M.QCM-based DNA biosensor for detection of genetically modified organisms(GMOs).

Biochemical Engineering Journal,2009,44(2-3):142-150.[53]Passamano M,Pighini M.QCM DNA-sensor for GMOs detection.Sensors and Actuators B:Chemical,2006,118(1-2):177-181.[54]Stobiecka M,Cie LA J,Janowska B,et al.Piezoelectric sensor for determination of genetically modified soybean roundup ready

49

2011,31(1)邓汉超等:转基因植物核酸成分检测技术研究进展

(R)in samples not amplified by PCR.Sensors,2007,7:1462-1479.

[55]Tichoniuk M,Ligaj M,Filipiak M.Application of DNA hybridization biosensor as a screening method for the detection of

genetically modified food components.Sensors,2008,8(4):

2118-2135.

[56]Xu K,Ye Z Z,Ying Y B.Electrochemical deoxyribonucleic acid biosensor for quantitative detection of NOS gene sequence.

Chinese Journal of Analytical Chemistry,2008,8:1113-1116.[57]Sun W,Zhong J,Qin P,et al.Electrochemical biosensor for the detection of cauliflower mosaic virus35S gene sequences using

lead sulfide nanoparticles as oligonucleotide labels.Analytical

biochemistry,2008,377(2):115-119.

[58]Jiang C,Yang T,Jiao K,et al.A DNA electrochemical sensor with poly-l-lysine/single-walled carbon nanotubes films and its

application for the highly sensitive EIS detection of PAT gene

fragment and PCR amplification of NOS gene.Electrochimica

Acta,2008,53(6):2917-2924.

[59]Kalogianni D,Koraki T,Christopoulos T,et al.Nanoparticle-based DNA biosensor for visual detection of genetically modified

organisms.Biosensors and Bioelectronics,2006,21(7):1069-1076.

[60]Nadal A,Coll A,La Paz J,et al.A new PCR-CGE(size and color)method for simultaneous detection of genetically modified

maize events.Electrophoresis,2006,27(19):3879-3888.[61]Nadal A,Esteve T,Pla M.Multiplex Polymerase Chain Reaction-Capillary Gel Electrophoresis:A Promising Tool for GMO

Screening-Assay for Simultaneous Detection of Five Genetically

Modified Cotton Events and Species.Journal of AOAC

International,2009,92(3):765-772.

[62]周颖,黎源倩,裴晓方.转基因玉米的多重PCR-毛细管电泳-激光诱导荧光检测方法研究.高等学校化学学报,2007,28

(8):1458-1463.

Zhou Y,Li Y Q,Pei X F.Chemical Journal of Chinese

Universities,2007,28(8):1458-1463.

[63]Guo L,Yang H,Qiu B,et al.Capillary electrophoresis with electrochemiluminescent detection for highly sensitive assay of

genetically modified organisms.Analytical chemistry,2009,81

(23):9578-9584.

[64]Dinelli G,Bonetti A,Marotti I,et al.Quantitative-competitive polymerase chain reaction coupled with slab gel and capillary

electrophoresis for the detection of roundup ready soybean and

maize.Electrophoresis,2006,27(20):4029-4038.

[65]王月荣,胡坪,梁琼麟,等.碳纳米管修饰电极在生命电分析化学中的应用进展.分析化学,2008,8(8):1011-1016.

Wang Y R,Hu P,Liang Q L,et al.Chinese Journal of Analytical Chemistry,2008,8(8):1011-1016.

Progress in Nucleic Acid Detection Techniques for

Genetically Modified Organisms

DENG Han-chao1YIN Chang-cheng2LIU Guo-zhen2,3LIN Jian-rong1DENG Ping-jian1,4

(1College of Animal Science,South China Agricultural University,Guangzhou510642,China)

(2Beijing Protein Innovation,Beijing100029,China3College of Life Sciences,Agricultural University of Hebei,Baoding071000,China) (4Shenzhen Center for Disease Control and Prevention,Shenzhen518020,China)

Abstract The progress of Genetically Modified Organisms(GMOs)detection techniques has been reviewed,and their characteristics were compared,including the sequence characteristics of GMOs,qualitative and quantitative detection techniques,their principles,characteristics,application and recent progress of the PCR-based detection methods,the isothermal nucleic acid amplification techniques,microarray-based technology,high-throughput sequencing and other new nucleic acid amplification techniques.Key words Genetically Modified Organisms(GMOs)PCR Isothermal nucleic acid amplification Microarray Biosensor

59

基因工程技术的现状和前景发展 摘要 从20世纪70年代初发展起来的基因工程技术,经过30多年来的进步与发展,已成为生物技术的核心内容。许多科学家预言,生物学将成为21世纪最重要的学科,基因工程及相关领域的产业将成为21世纪的主导产业之一。基因工程研究和应用范围涉及农业、工业、医药、能源、环保等许多领域。 基因工程应用于植物方面 农业领域是目前转基因技术应用最为广泛的领域之一。农作物生物技术的目的是提高作物产量,改善品质,增强作物抗逆性、抗病虫害的能力。基因工程在这些领域已取得了令人瞩目的成就。由于植物病毒分子生物学的发展,植物抗病基因工程也也已全面展开。自从发现烟草花叶病毒(TMV)的外壳蛋白基因导入烟草中,在转基因植株上明显延迟发病时间或减轻病害的症状,通过导入植物病毒外壳蛋白来提高植物抗病毒的能力,已用多种植物病毒进行了试验。?在利用基因工程手段增强植物对细菌和真菌病的抗性方面,也已取得很大进展。植物对逆境的抗性一直是植物生物学家关心的问题。由于植物生理学家、遗传学家和分子生物学家协同作战,耐涝、耐盐碱、耐旱和耐冷的转基因作物新品种(系)也已获得成功。植物的抗寒性对其生长发育尤为重要。科学家发现极地的鱼体内有一些特殊蛋白可以抑制冰晶的增长,从而免受低温的冻害并正常地生活在寒冷的极地中。将这种抗冻蛋白基因从鱼基因组中分离出来,导入植物体可获得转基因植物,目前这种基因已被转入番茄和黄瓜中。?随着生活水平的提高,人们越来越关注口味、口感、营养成分、欣赏价值等品质性状。实践证明,利用基因工程可以有效地改善植物的品质,而且越来越多的基因工程植物进入了商品化生产领域,近几年利用基因工程改良作物品质也取得了不少进展,如美国国际植物研究所的科学家们从大豆中获取蛋白质合成基因,成功地导入到马铃薯中,培育出高蛋白马铃薯品种,其蛋白质含量接近大豆,**提高了营养价值,得到了农场主及消费者的普遍欢迎。在花色、花香、花姿等性状的改良上也作了大量的研究。? 基因工程应用于医药方面 目前,以基因工程药物为主导的基因工程应用产业已成为全球发展最快的产业之一,发展前景非常广阔。基因工程药物主要包括细胞因子、抗体、疫苗、激素和寡核甘酸药物等。它们对预防人类的肿瘤、心血管疾病、遗传病、糖尿病、包括艾滋病在内的各种传染病、类风湿疾病等有重要作用。在很多领域特别是疑难病症上,基因工程工程药物起到了传统化学药物难以达到的作用。我们最为熟悉的干扰素(IFN)就是一类利用基因工程技术研制成的多功能细胞因子,在临床上已用于治疗白血病、乙肝、丙肝、多发性硬化症和类风湿关节炎等多种疾病。?目前,应用基因工程研制的艾滋病疫苗已完成中试,并进入临床验证阶段;专门用于治疗肿瘤的“肿瘤基因导弹”也将在不久完成研制,它可有目的地寻找并杀死肿瘤,将使癌症的治愈成为可能。由中国、美国、德国三国科学家及中外六家研究机构参与研制的专门用于治疗乙肝、慢迁肝、慢活肝、丙肝、肝硬化的体细胞基因生物注射剂,最终解决了从剪切、分离到吞食肝细胞内肝炎病毒,修复、促进肝细胞再生的全过程。经4年临床试验已在全国面向肝炎患者。此项基因学研究成果在国际治肝领域中,是继干扰素等药物之后的一项具有革命性转变的重大医学成果。 基因工程应用于环保方面

SN/T1194—×××× I ICS SN 植物及其产品转基因成份检测 抽样及制样方法 Methods of sampling and preparation of samples for detection of genetically modified components in plants and their derived products (征求意见稿) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布

SN/T1194—×××× II 前言 本标准由中华人民共和国国家认证认可监督管理委员会提出并归口。 本标准由中华人民共和国质量监督检验检疫总局批准发布。 本标准代替SN/T1194-2003《植物及其产品转基因成份检测抽样和制样方法》。 本标准起草单位:辽宁出入境检验检疫局、厦门出入境检验检疫局、中国检验检疫科学研究院。本标准主要起草人:曹际娟、郑江、陈红运、黄新、陈颖、朱水芳。 本标准系代替了SN/T1194-2003。

SN/T1194—×××× 植物及其产品转基因成份检测 抽样和制样方法 1 范围 本标准规定了植物及其产品转基因成份检测的抽样和制样方法。 本标准适用于植物及其产品转基因成份检测的抽样和制样。 2 规范性引用文件 下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 SN/T 0798 进出口粮油、饲料检验检验名词术语 SN/T 0799 进出口粮油、饲料检验检验一般规则 SN/T 0800.1 进出口粮油、饲料检验抽样和制样方法 SN/T 0952 进出口商品抽样检验程序孤立批计数抽样批不合格品率的估计及样本量的选(适用于批量较大的情形) GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量质量抽样检验中的应用程序 GB/T19495.1 转基因产品检测通用要求和定义 GB/T19495.7 转基因产品检测抽样和制样方法 3 定义及术语 3.1 定义 转基因植物 Genetically Modified Plants 指用基因工程技术或者现代生物技术改变基因组构成的植物。 3.2 术语 本标准采用SN/T 0798中的一般术语以及GB/T19495.1、GB/T19495.7中的术语。 4 总则 4.1 一般规定 4.1.1 抽取及制备的样品应具有代表性。 4.1.2 应确保抽样器具清洁、干燥、无异味,抽样、制样器具及样品容器所用材质不应对待抽取样品造成污染。 4.1.3 为避免交叉污染,尽可能使用不同的抽样和制样器具或设备抽取和制备不同交付批的样品,盛装样品的容器或包装应尽可能一次性使用。如果不能做到(例如使用机械取样设备时),则应在抽取和制备一个交付批的样品后使用适当方法清洁所有器具和设备。 4.1.4 在所有抽样过程中应避免样品散落,防止有活性的生物污染生态环境。 4.1.5 应在物理隔离的区域制备样品,防止对其他区域或实验室的污染,并应及时清洁制样区域。4.1.6 必要时使用DNA销毁剂处理抽样和制样器具和设备、样品容器及制样区域。 4.1.7 适用时,应参照GB/T 1949 5.1《转基因产品检测通用要求和定义》中的规定防止污染。 4.1.8 抽样时应注意保护样品,抽样器具和样品容器应存放于清洁的环境中,避免雨水和灰尘等外来物引起的污染。 1

植物转基因技术 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

生物工程的导论论文之植物转基因技术 生物1002班郭雅莉 201041006 摘要:目前,转基因技术已经成熟,转基因作物已进入产业化阶段,而且种植面积逐年扩大,呈直线上升趋势。世界上已通过转基因技术培育出许多产量高、品质好、抗性强的农作物新品种,生物技术产品已应用到医药,保健食品和日化产品等各个方面,生物制药产业已成为最活跃,进展最快的产业之一。为此,我将对植物转基因技术及其应用、和当代社会发展的概况进行系统阐述,同时对转基因食品的安全性问题进行系统的讨论。 关键词:国际状况转基因技术应用安全性问题 自1983年美国在世界上首次获得转基因烟草以来,植物转基因技术得到了迅速发展,在世界范围内得到了广泛的应用人们将以转基因技术为核心的生物技术上的巨大飞跃誉为第二次“绿色革命”。植物转基因技术巨大的生产潜力将为人类带来很大的经济效益和社会效益,并将辐射性地影响人类社会、经济、技术、生活、思想等方面的发展。 然而由于人们最初对转基因技术的认识不足或不理解,以至对转基因技术存在不同的态度和看法甚至偏见,使植物转基因技术面临着不少冲击。在20世纪末,转基因作物的安全性就在全球范围内引起了激烈的争论,反对者认为转基因作物具有很大的潜在危险,可能会对人类健康和生存环境造成威胁。在欧洲,转基因作物曾被一些媒体称之为“恶魔食 品”[1]。 一、国际植物转基因技术状况简介 转基因技术已在多种植物上获得成功,转基因的棉花、大豆、玉米、水稻、烟草、番茄、油菜等重要粮食作物和经济作物已作为商品投入市场。其进入田间实验的种类不断增加,除转基因粮食作物之外,转基因蔬菜、瓜果、牧草、花卉、林木及特用植物数量逐渐增加,基因种类和来源日益丰富,转基因性状日趋多样复杂。 在所涉及的转基因方法中,农杆菌介导法占50种,基因枪轰击法24种,DNA直接转移法2种,电击介导法2种,化学介导法1种[5]。已把一

《食品理化检验技术》试题及参考答案 填空题(每小题2分,共计20分) 1.液态食品的相对密度可反应液态食品的和。 2.样品的制备是指对采集的样品进行、。混匀等处理工作。 3.食品中水的有在形式有和两种。 4.膳食纤维是指有在于食物不能被人体消化的和的总和。 5.碘是人类必需的营养素之一:它是的重要组成成分。 6.食品中甜味剂的测定方法主要有、、薄层色谱法等。 7.合成色素是用人工方法合成得到的,主要来源于及副产品。 8.食品中农药残留分析的样品前处理一般包括三个步聚:即、和浓缩。9.赭曲霉毒素的基本化学结构是由连接到β-苯基丙氨酸上的衍生物。 10.镉是一种蓄积性毒物,主要蓄积部位是肾和。 11.丙稀酰胺由于分子中含和,具有两个活性中心,所以是一种化学性质相当活泼的化合物。 12.雷因许氏试验是常用于和快速检验的定性实验。 多项选择题(每小题2分,共计10分) 1.关于保健食品的叙述正确的是() A.具有特定保健功能 B、可以补充维生素、矿物质 C、适宜特定人群食用 D、具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的 2.标准分析法的研制程序包括() A.立项 B、起草 C、征求意见 D、审查 3.食品样品制备的一般步骤分为() A.去除非食品部分 B、除去机械杂质 C、均匀化处理 D、无机化处理 4.在常压下于()0C()h干燥食品样品,使其中水分蒸发逸出,食品样品质量达到恒重。 A.950C-1050C B、900C-1000C C、2-4h D、4-6h 5.通常食品中转基因成分定性,PCR检测可分为以下几个步骤() A.确定待测目标序列 B、引物设计和PCR扩增 C、PCR反应体系的构建 D、电泳及结果分系 判断题(每小题2分,共计20分) 1.海豚毒素是一种小分子非蛋白类神经毒素,其毒性比剧毒药物青化钾还要大1000倍,与人的致死量为0.5mg() 2.塑料种类繁多,按受热后的性能变化可分为热固性和热塑性。() 3.将真核细胞中主要的已知基因mRNA通过逆转录PCR扩增合成不同基因的c DNA探针,并制 成基因芯片。() 4.现场样品的采集必须遵照统计学意义上的随机原则,从而使所采集的样品具有代表性,并能最终保证检测结果的可靠性和准确性。() 5.食品中丙烯酰胺的主要来源是热力加工食品,其形成的机制目前基本的到确认。()6.PCBs不是公认的持久性有机污染物。() 7.分光光度法是测定挥发性亚硝胺类化合物的方法。() 银白色软金属,原子量112.41,密度8.6,熔点320.90C,沸点7670C。() 8.C d 9.氨基甲酸酯是继有机磷农药后的一类重要的防腐剂。() 10.皂苷对人体的新陈代谢起着重要生理作用,它可以抵制血清中指类氧化,抵制过氧化酯质生成。()

植物叶绿体基因工程发展探析(一) 摘要从叶绿体的概念、转化优点、转化主要过程及方法等方面概述了叶绿体基因工程的发展情况,介绍了叶绿体基因工程的应用,包括提高植物光合效率、合成有机物质、生产疫苗、增强植物抗性及在系统发育学中的应用等,并提出叶绿体基因工程存在的问题,对其未来发展进行了展望。 关键词植物叶绿体;基因工程;发展;应用;存在问题;展望叶绿体作为植物中与光合作用直接相连的重要细胞器,其基因组的功能也因此扮演着十分重要的角色。1882年Straburger观察到藻类叶绿体能分裂并进入子代细胞;1909年Baur和Correns通过在3种枝条颜色不同的紫茉莉间杂交得出,质体是母本遗传的。人们便开始对叶绿体遗传方面产生了浓厚的兴趣1]。1988年Boynton等首次用野生型叶绿体DNA转化了单细胞生物衣藻突变体(atPB基因突变体),使其完全恢复光合作用能力,标志着叶绿体基因工程的诞生2]。叶绿体基因工程作为一种很具有发展前景的植物转基因技术,在植物新陈代谢、抗虫性、抗病性、抗旱性、遗传育种等方面都将有着越来越重要的意义。 1叶绿体基因工程概述 1.1叶绿体简介 叶绿体是植物进行光合作用的重要器官,是一种半自主型的细胞器,能够进行自我复制,含有双链环状DNA。叶绿体DNA分子一般长120~160kb。叶绿体DNA有IRA和IRB2个反向重复序列(分别位于A链和B链),两者基因大小完全相同,只是方向相反,它们之间有1个大的单拷贝区(大小约80kb)和1个小的单拷贝区(大小约20kb)。 1.2叶绿体基因组转化优点 叶绿体基因具有分子量小、结构简单、便于遗传的特点,故相对于传统的细胞核遗传更能高效表达目的基因,这是因为叶绿体基因本身拥有巨大的拷贝数3]。叶绿体基因可实现外源基因的定点整合,避免位置效应和基因沉默;遗传表达具有原核性;安全性好,叶绿体属于母系遗传,后代材料稳定;目的基因产物对植物的影响小。利用叶绿体基因转化的这些优点,可以加快育种速度和效率,节约育种时间。 1.3叶绿体转化的主要过程 叶绿体转化过程通常分4步:一是转化载体携带外源目的基因通过基因枪法或其他转化体系导入叶绿体;二是将外源表达框架整合到叶绿体的基因组里;三是筛选具有转化的叶绿体细胞;四是继代繁殖得到稳定的叶绿体转化植物4]。 1.4叶绿体转化的主要方法 依据叶绿体转化的主要过程,生物学家相应地研究若干种叶绿体基因转化的方法,其中常用的叶绿体转化方法:一是微弹轰击法。将钨粉包裹构建完整的质粒载体,用基因枪轰击植物的各种组织、器官,然后对重组叶绿体进行连续筛选,不断提高同质化水平,最后获得所需的转基因植株5]。二是农杆菌T-DNA介导的遗传转化法。将外源目的基因、选择标记基因等构建到农杆菌的Ti质粒上,然后通过与植物组织或器官共培养,最后把所需外源基因转化到叶绿体并获得表达。三是PEG处理法。只需将构建好的质粒(含外源基因、标记基因、同源片断、启动子、终止子等)在一定的PEG浓度下与植物原生质体共培养。 2叶绿体基因工程的应用 2.1提高植物光合效率 植物的光合效率非常有限,太阳能的很小一部分可以转化为植物所需要的能量,从而转变为人类需要的产品。植物光合效率取决于Rubisco酶的丰富度。Rubisco酶一方面可以制造可溶性蛋白,另一方面也可以限制CO2合成。人们可以通过2种直接的方法提高光合速率:一是加速酶催化的循环过程;二是提高酶的特性,减少光呼吸浪费的能量6]。很多科学家正试图通过提高Rubisco酶来提高植物的光合效率,而其中拟南芥和水稻的定点整合试验取得了重大突

转基因植物产品检测实验室一览 序号仪器名称用途参考品牌型号与配置大大致预算 1 高速冷冻离心机生物样品的高速分离 (冷冻保持样品生活 活性)。 德国eppendorf;美国 Thermo;德国Sigma; 德国Herolab。 50000 120000 2 定性PCR扩增仪 微量基因片段 (DNA/RNA)的扩增 德国Peqlab、美国ABI、 德国eppendorf、美国 Bio-rad。 50000 110000 定量CR扩增仪 (荧光定量PCR) 扩增的同时对基因片 段做定量检测。 美国ABI、德国 eppendorf、美国 Bio-rad。 250000 780000 3 PCR专用工作台保证PCR时的无污 染。(或建设标准的 PCR层流实验室) 德国Peqlab。 (国产超净台也可替 代。) 10000 34000 4 电泳槽、电泳 仪 基因片段扩增之后跑 凝胶。 德国Peqlab、美国 Bio-rad。或北京六一。 15000 40000 5 凝胶成像系统对凝胶进行分子量、 等定性分析 法国VL,美国Bio-rad、 或国产。 350000 150000 6 紫外透射仪国产6000 15000 7 制冰机国产20000 35000 8 CO2培养箱美国Tehrmo。美国 shellab 20000 50000 9 液氮罐国产。4000 10000 10 超纯水 美国millipore;美国 Tehrmo。 40000 76000 双蒸馏水发生 器 国产 4000 18000 11 分子生物常用耗 材与试剂 5000 10000 12 转基因专用试剂5000 10000 其他设备: 细胞融合仪、核酸提取仪、紫外分光光度计、核酸蛋白检测仪磁力搅拌机杂交仪、-30℃低温冰箱、超低温冰箱、漩涡混合器、超声波细胞粉碎仪、自动恒温酶标。

诸多检测、实验让你自己判断转基因大豆油是否安全无害! 作者:半解一知半解时间:2013年6月17日 闲话少说,我们看看以下国内一流的研究、检测部门多年来的检测记录吧,自己判断转基因大豆油到底是不是安全无害: 1。《中国油脂》2002年2期广州出入境检验检疫局食品实验室《PCR法定性检测食用油脂中转基因成分》: 【摘要】:食用油脂(尤其是精炼油)被认为几乎不含DNA和蛋白质等生物大分子。针对食用油脂中DNA含量极低、破坏严重的特点,成功地建立了食用油脂中DNA提取方法,并从中检测出玉米、大豆内源基因(IVR, Lectin)以及外源抗虫基因[CryIA(b)]和抗除草剂基因(EPSPS),为油脂进行核酸类生物性检测提供了一种简捷有效的方法。 2。《华北农学报》2004年1期天津农业科学院中心实验室、辽宁省出入境检验检疫局《大豆色拉油中转基因成份检测技术研究》: 【摘要】:针对大豆色拉油中DNA较难提取的问题提出了充分乳化、延长醇沉淀时间和反复富集小片段DNA等措施,有效地从大豆色拉油中提取到DNA,并通过大豆特异内源基因扩增得以证明。从两个不同品种商品大豆色拉油中检测出35S启动子和NOS 终止子外源调控序列,并通过增加所用DNA模板用量检测出目 的基因EPSPS序列,建立了大豆色拉油中转基因成分检测方法。3。《生物化学与分子生物学》2007年安徽大学《食用油DNA 提取方法及转基因成分检测技术的研究》: 该论文明确说明:“通过优化实验对普通PCR法检测外源基因进行分析,得出以下最佳反应条件”、“可提供一种比普通PCR更可靠灵敏的转基因成分定性检测方法”。

4。《东北农业大学学报》2007年6月东北农业大学生命科学学院《转基因大豆及其深加工产品的PCR检测》: 【摘要】:以PCR技术为基础,建立了从大豆及其深加工产品中检测转基因成分的方法.大豆及其深加工产品采用改良的CTAB法进行DNA提取纯化,大豆色拉油DNA则用试剂盒方法进行了提取纯化.对提取的DNA用PCR方法对大豆特异性内源基因lectin进行扩增,设计CaMV35启动子和NOS终止子特异性引物对其是否含有转基因成份进行初步的定性PCR筛选,并用抗除草剂基因CP4EPSPS对阳性结果进行确证.实验结果表明,改良的CTAB法对大豆深加工产品的DNA有很好的提取效果,而试剂盒方法对色拉油的DNA有良好的提取效果;PCR检测转基因的方法快速高效,检测结果与标准相符. 5。《中国油脂》2007年8期广州市产品质量监督检验所食品中心《食用大豆油中转基因成分的检测》: 【摘要】:食用油脂中转基因成分的检测是当前食品检验工作的一个主要方面。针对食用油脂中DNA含量极低、DNA序列片段短、破坏严重的特点,建立了食用油脂中DNA提取方法,通过实时荧光PCR可检测出大豆内源基因(Lectin)以及外源抗除草剂基因EPSPS,为食用油脂进行核酸类生物性检测提供了一种简捷有效的方法。 6。《河北农业大学学报》2007年河北农业大学《五重PCR 检测转基因大豆及其食用油脂的研究》 【摘要】:随着转基因产品商品化,转基因植物、动物、微生物加工而成的转基因食品在传统食品市场中的份额在不断加大,转基因食品已经不知不觉的走进了人们的餐桌,进入了食物链。然而,转基因食品中含有新的遗传物质,即外源DNA以及由外源基因编码的新蛋白,而传统食品是不存在这些情况的,并且传统食品是经过人类几千年的食用证明是安全的,因此转基因食品的安全性是摆在人类面前的重大难题;由于转基因食品的安全性在较短的时间内无法确定,因此,目前各国对转基因食品都采用

植物基因转化及转基因植物的分析与鉴定 〖实验目的〗 1.了解创建烟草突变体库的方法; 2.理解每种方法的基本原理; 3.掌握农杆菌介导的转基因方法以及转基因产物筛选和鉴定的基本过程。 〖实验原理〗 随着越来越多植物的全基因组测序工作的完成,在此基础上开展功能基因组的研究是目前的核心研究内容之一。植物插入突变体库的建立是功能基因组研究的一个重要内容,在此基础上也能进行正向遗传学及反向遗传学的研究。在创制突变体的策略上,传统方法是使用物理或化学诱变方法获得,其优点是可在尽可能短的时间内获得饱和突变体。与传统的物理和化学诱变方法相比,生物诱变(T-DNA和转座子插人诱变)通常可标记突变基因,从而较为容易地分离鉴定靶基因。最近数年,通过农杆菌介导的T-DNA插入突变已成为国际公认的植物功能基因组学的主要研究方法之一。 烟草是植物基因组研究的一种模式植物,其突变体库的创建是烟草功能基因组学研究中的重要内容,其目的是通过大规模的突变体库平台快速全方位的了解基因组中各个基因的功能。突变体的创制是遗传学研究的基础,也是分离基因和基因功能鉴定的最要途径。通过诱导培养,使烟草产生愈伤组织,利用土壤农杆菌感染愈伤组织,实现T-DNA标签在烟草愈伤组织基因组中大量随机插人,利用植物细胞的全能性,经过抗性筛选,诱导分化,从抗性愈伤组织获得烟草突变体再生植株,获得各突变体的纯合材料,从而建立烟草突变体的数据库,然后分析突变性状与T-DNA的共分离关系,存在共分离的材料用适当的Tail-PCR克隆技术获得T-DNA的侧翼基因组序列,用其作探针筛选基因文库,获取目标基因或克隆,再进行下一步的分析(图实验4-1)。 T-DNA 载体构建 转化植物(T1,T-DNA杂合子)收获T2种子

关于植物转基因技术的一些读书报告 在生物工程导论课上,我了解到了一些关于植物转基因技术的知识,对此产生了浓厚的兴趣,加上自己的专业在以后会有这方面的学习和发展,所以查阅了一些相应的资料,有了一些感想。 世界上首次使用植物转基因技术是1983年美国获得了转基因烟草,自 此以后,植物转基因技术得到了迅速发展,在世界范围内得到了广泛的应用。目前,转基因技术已经成熟,转基因作物也已进入产业化阶段,而且种植面积逐年扩大,呈直线上升趋势。植物转基因技术主要应用于农业,生物和医学等领域。进行植物品种的改良,新品种的培育以及作为生物反应器生产生物药物和疫苗等。世界上已通过转基因技术培育出许多产量高、品质好、抗性强的农作物新品种,生物技术产品已应用到医药,保健食品和日化产品等各个方面,生物制药产业已成为最活跃,进展最快的产业之一。因此,人们将以转基因技术为核心的生物技术上的巨大飞跃誉为第二次“绿色革命”。这次技术革命将使全球农业生产发生深刻的变革,使人们看到消除饥饿与贫穷的希望。植物转基因技术巨大的生产潜力将为人类带来很大的经济效益和社会效益,并将辐射性地影响人类社会、经济、技术、生活、思想等方面的发展。 但是,像其它新生事物的发展过程一样,由于人们最初对转基因技术的认识不足或不理解,以至对转基因技术存在不同的态度和看法甚至偏见,使植物转基因技术面临着不少冲击。在20世纪末,转基因作物的安全性问题 就在全球范围内引起了激烈的争论,反对者认为转基因作物具有很大的潜在危险,可能会对人类健康和生存环境造成威胁。在欧洲,转基因作物曾被一些媒体称之为“恶魔食品”。甚至当前,一些电视、广播、报纸等新闻媒体为了某些利益也对公众进行炒作和误导,夸大转基因作物的风险,使人们对转基因技术及其转基因食品由最初的争论演变为恐慌甚至存在一定的抵触 情绪。如某电视广告中所提到的:某某食用油,不含转基因成分,为健康加油;某网站新闻报道:湖北某超市惊现转基因大米等等,使人们对当前社会上对转基因技术存在的一些偏见。 在此我希望可以尽量避免偏见,对植物转基因技术的应用和当代社会发展的概况进行一些比较系统的阐述,对植物转基因技术与当代社会发展的关系进行一点探讨。 植物转基因技术的基本概念和原理 基因是生命体具有的特定遗传信息和遗传效应的核苷酸序列,存在于DNA (脱氧核糖核酸)上,是控制生物性状遗传的结构和功能单位。转基因是指利用分子生物学手段,将人工分离和修饰过的某些生物的基因转移到其它物种,以改造该物种的遗传特性。植物转基因技术又称植物基因工程,是把从动物、植物或微生物中分离到的目的基因转移到植物的基因组中,即对植物进行遗传转化,使其在性状、营养和消费品质等方面满足人类需要的技术。应用转基因技术构建的植物为转基因植物,又叫基因修饰植物,其中发展最快的是转基因植物食品。 植物转基因技术的内容包括:目的基因的分离和鉴定、植物表达载体的构建、植物细胞的遗传转化、转化细胞的筛选、转基因植物细胞的鉴定以及外

1转基因植物安全评价的意义 转基因植物育种,是利用遗传工程的手段,有目的地将外源基因或DNA构建导 入植物基因组,通过外源基因的直接表达,或通过对内源基因表达的调控,甚至通过直接调控植物相关生物如病毒的表达使植物获得新的性状的一种品种改良技术,可最大限度地满足人类的需要[1]。 与此同时,转基因技术使物种的进化速度远远超过生物自然变异与选择的速度,对于这种急剧的生物物种变化,自然界能否容纳和承受?自然界的其他组成部分是否会因此受到伤害或破坏?转基因植物及其产品被人们食用时,是否会向人体肠道微生物发生基因转移?是否会出现由于某种新物质的形成对人体健康产生危害或潜在影响?要消除这些疑虑就要进行转基因植物的安全性评价。要经过合理的实验设计和严密科学的实验程序,积累足够的数据,根据这些数据判断转基因植物的大田释放和大规模商业化生产是否安全,对实验证明安全的转基因植物正式用于农业生产,对存在安全隐患的加以限制,避免危及人类生存及破坏生态环境[2]。因此,制定科学完善的安全性评价的原则与方法,对确保人类健康和环境安全及转基因技术的健康发展具有十分重要的意义。 2转基因农产品安全评价的内容 2.1转基因植物的环境安全性 转基因植物的环境安全性评价要解决的核心问题是转基因植物释放到田间后是否会将基因转移到野生植物中;是否会破坏自然生态环境,打破原有生物种群的动态平衡[2]。 转基因植物演变为农田杂草的可能性:转基因植物可通过传粉进行基因转移,可能将一些抗虫、抗病、抗除草剂或对环境胁迫具有耐性的基因转移给近缘种或杂草,如果杂草获得了这些抗性,就会变成超级杂草,使农田杂草难以控制。 基因漂移到近缘野生种的可能性:在自然生态条件下,有些栽培植物会和周围生长的近缘野生种发生天然杂交,从而将栽培植物中的基因转入野生种中。在进行转

收稿日期:2006-09-28转基因植物的检测与鉴定 宫雪超,于丽杰,高金秋 (哈尔滨师范大学环境与生命科学院,黑龙江哈尔滨150025) 摘要:对植物转基因过程中报告基因的种类和应用范围、转基因植物的检测和鉴定方法、转基因植物检测和鉴定方法的评价进行了综述. 关键词:转基因植物;检测;鉴定;评价 [中图分类法]Q943[文献标识码]A[文章编号]1003-6180(2007)01-0015-03 植物转基因实验因受体系统的限制,外源基因的转化频率较低,为了达到转化目的,必然要获得大量的转化材料,如何在数以千万计的转化植株或细胞中,快速、有效地检测出转基因阳性植株或细胞,外源基因是否整合到植物染色体上,整合的方式如何,整合到染色体上的外源基因是否正确表达等问题,就成为重要的研究课题.根据外源基因表达的不同水平,对外源基因的检测和鉴定可以分为三个水平进行:整合水平、转录水平和翻译水平.本文从外源基因表达的不同水平,阐述转基因植物的检测与鉴定. 1外源基因整合水平的鉴定 检测外源基因是否转化成功,首先是对报告基因进行检测,必要时再进行目的基因的检测,检测目的基因需要采用分子杂交方法. 1.1报告基因 报告基因必须具有两大特点:一是表达产物和产物的类似功能在未转化的植物细胞内并不存在;二是便于检测.目前植物基因工程中使用的报告基因一般是编码酶的基因.大致分为两类:抗性基因和编码催化人工底物产生颜色变化的酶基因.现在常用的报告基因主要有:gus基因、cat基因、冠瘿碱合成酶基因、np tò基因、gf p基因、bar 基因[1]、荧光素酶基因、二氢叶酸还原酶基因等.近年来,绿色荧光蛋白基因作为一种新型的报告基因在植物基因转化及基因表达调控中得到应用,并显示出较其他几个报告基因更大的优越性. gf p基因的检测gf p基因具有以下优点:1适用于各种生物的基因转化;o检测方法简便,无需底物、酶、辅因子等物质,只要有紫外光或蓝光照射,其表达产物就可以发出绿色荧光,这对转化细胞的检测极为有利;?便于活体检测,十分有利于活体内基因表达调控的研究;?检测时可获得直观信息,有利于转基因植物安全性问题的研究及防范.若此报告基因通过自然杂交扩散到其他栽培植物或杂草中时,很容易通过光照获得直观信息. gus基因的检测g us基因也是广泛用作转基因植物、细菌和真菌的报告基因,尤其是在研究外源基因瞬时表达的转化试验中,gus基因应用的最多.gus基因3-端与其他结构形成的融合基因能正常表达,所产生的融合蛋白仍具有gus活性,这为研究外源基因表达的具体细胞部位及组织部位提供了条件,这是它的一大优点.但是需要注意的是,有一些植物在胚胎状态时能产生内源gus活性,Sory u[2]在转基因R0和R1代的子叶、花粉和胚珠中检测到g us活性,随着组织的成熟衰老,g us表达逐渐停止.在实验过程中要设定严格的阴性对照.g us活性的检测方法有很多,包括组织化学法、色谱法、荧光法等,其中植物切片gus 组织化学定位分析是分辨组织中不同细胞个体和不同的细胞类型基因表达差异的一种有效方法. 1.2转基因植株的PCR检测 PCR(聚合酶链式反应poly merase chain re-actio n)是首选的转基因产品检测方法.PCR技术能够有效地扩增低拷贝的靶片段DNA,可以检测到每克样品含有20pg~10ng的转化基因成分,对转基因产品大分子量DNA检测的灵敏度可以达到样品含量的0.0001%[3].因为PCR的高度特异性及检测所需的模板量仅为10ng以内,所以为外源基因整合的检测提供了便利条件,尤其是在转化材料少又需及早检测的时候.现在已经利用该技术对欧美杨[4]、番茄[5]、辣椒、葡萄、豆瓣菜、小麦[6]等转基因植物进行鉴定,是转基因植物鉴定中最简单、最常用的方法[7].PCR检测具有DNA用量少,操作简单,成本低,耗时少,不需要同位素等优点,但PCR检测也存在缺点,由于PCR扩增十分灵敏,有时会出现假阳性扩增,因此检测只能作为初步结果. 1.3Southern杂交 证明外源基因在植物染色体上整合情况的最可靠方法是DNA So uther n杂交,只有经过分子杂交鉴定为阳性的植株才可以称为转基因植物. # 15 #

附件7: 出入境检验检疫行业标准草案编制说明(参考格式) 标准草案名称 中文植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 英文Protocol of the real-time PCR for detecting genetically modified plants and their derived products 与国际标准和国外先进标准一致程度情况□等同 □修改 ?非等效 标准号 英文名称 Protocol of the real-time PCR for detecting genetically modified plants and their derived products 中文名称 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性 检验方法 任务来源批准立项 的文件名 称和文件 号 植物及其加工产品中转基因 成分实时荧光PCR定性检验 方法 计划编号2011B477r 制(修)订情况□制定?修订替代的标准编号SN/T 1204-2003 起止时间2012年12 月--- 2013 年12 月 项目承担单位中国检科院 起草团队中国检科院,山东出入境检验检疫局,上海出入境检验检疫局 专业类别□食品(化妆品)检验;□卫生检疫;□动物检疫;?植物检疫; □纺织产品检验;□轻工产品检验;□机电产品检验;□化工、矿产品和金属材料检验;□管理;□鉴定;□包装及危险化学品

标准体系表代 码 调整情况无调整2 背景情况

目的、意义原标准是10年前制定的,2003年,全球转基因作物种植面积只有8亿公顷,至2012年,种植面积达亿公顷,全球59个国家或地区批准了2497项申请,涉及25种作物319个转化体。转基因产品呈现出生物技术产品品种多、性状全、成分复杂等新特点,原有标准所涉及的检测方法远远无法满足日常转基因检测的需求。具体存在的问题有,1、转基因筛查用通用元件有很大的发展,急需补充完善相应的检测方法;2、原有标准中的一些检测方法有更新,可采用更先进更灵敏的检测方法;3、品系检测是目前转基因鉴定的重点,原标准中尚未涉及,需制定系统覆盖我国主要进出口作物的品系检测方法;4、现有的标准检测方法较分散,在实际的检测操作中带来很大的不便。基于上述背景,本标准拟制定一项内容全,适用面广,可操作性强、灵敏度高的转基因植物及其产品检测方法。 与国内外相关 标准、文献的关 系 引用国际国内已发布的权威标准方法,属于标准等同采用。

五种常用的植物转基因技术 植物转基因技术是通过各种物理的、化学的和生物的方法将从动物、植物及微生物中分离的目的基因整合到植物基因组中,使之正确表达和稳定遗传并且赋予受体植物预期性状的一种生物技术方法。1983年,首例抗病毒转基因烟草的成功培育标志着人类开始尝试利用转基因技术改良农作物。目前,植物转基因技术已在作物改良和育种领域发挥了重要作用。通过植物转基因技术,一些来自于动物、植物及微生物的有益基因如抗病/虫基因、抗非生物胁迫性状基因及特殊蛋白基因已被转化到农作物中以改良现有的农作物和培育新的农作物品种。以DNA重组技术为基础的植物转基因技术极大地扩展了基因信息的来源,打破了远缘物种间自身保持遗传稳定性的屏障。植物转基因技术已应用到玉米、水稻、小麦、大豆和棉花等许多农作物。同时,该技术也正在被尝试用于茄子和草莓等其它的作物中‘1’纠。目前,根据转基因植物的受体类型,植物转基因方法可以分为3大类:以外植体为受体的基因转化方法,如农杆菌介导法、基因枪法和超声波介导法;以原生质体为受体的基因转化方法,如聚乙二醇法、电击法、脂质体法及磷酸钙-DNA共沉淀法;以种质系统为受体的基因转化方法,如子房注射法和花粉管通道法。由于以原生质体为受体的基因转化方法有原生质体培养难度大,培养过程繁杂,培养工作量大且培养技术不易掌握;原生质体再生植株的遗传稳定性差、再生频率低并且再生周期长;相关的转化方法的转化率低、效果不理想等缺点,所以该类基因转化方法未被作为植物转基因的常规方法广泛使用。本文将对农杆菌介导法、基因枪法、超声波介导法、子房注射法和花粉管通道法的原理、基本步骤和优缺点作以简要介绍。 1 以外植体为受体的基因转化方法 1.1农杆菌介导法 农杆菌介导法是最早应用、最实用有效并且具有最多成功实例的一种植物转基因方法。农杆菌是一类普遍存在于土壤中的革兰氏阴性细菌。目前,用于植物转基因介导的农杆菌是根癌农杆菌和发根农杆菌。某些根癌农杆菌和发根农杆菌分别含有大小为200 -800bp的结构和功能相似的Ti质粒和Ri质粒。Ti质粒和Ri质粒含有3个功能区:参与农杆菌侵染植物过程的vir区、参与农杆菌基因整合到宿主植物基因组过程的T-DNA区、在农杆菌中启动质粒复制的ori区。在vir区上的vir操纵子群作用下,Ti质粒和Ri质粒能将自身的T-DNA转入宿主植物细胞内,而后将T-DNA整合到植物基因组中。T—DNA是质粒上一段10—30kb 的序列,它的两端各有一段高度保守的25bp的同向重叠序列。由于T-DNA转化无序列特异性,因此可用任何基因片段代替原来的T-DNA基因片段进行。 农杆菌介导法的原理是:在农杆菌基因ehvA,chvB,pscA,and att家族所编码的蛋白和植物伤口产生的酚类物质和糖类物质的共同作用下,农杆菌识别并附着在宿主细胞壁上。virD4和virB基因编码蛋白组成的type IV分泌系统将单链VirD2-T-DNA复合体运送到宿主细胞内。此外,VirE3、VirE2和VirF蛋白也通过该系统进入宿主细胞质中。在宿主细胞质中,VirE2蛋白与VirD2-T-DNA复合体结合。在V irD2核定位信号、某些农杆菌蛋白和宿主细胞蛋白的共同作用下,VirD2-T-DNA复合体进入细胞核。在VirD2、VirE2、某些宿主细胞核蛋白如AtKu80和DNA连接酶的作用下,T-DNA被整合到宿主基因组中,但具体过程不详。 农杆菌介导法的基本步骤是:(1)诱导目标植物外植体;(2)构建含有目的基因的质粒;(3)质

转基因材料的检测 —转病毒复制酶基因“华农1号”番木瓜的PCR检测 摘要:本实验采用定性的一次PCR反应分析方法,根据提供的转基因植物材料中转入基因,启动子,终止子和基因本身的DNA序列,设计出四对特异的PCR扩增引物35S-F与35S-R、NPT1-F与NPT1-R、HN1F与HN1R、HN2F与HN2R,两对非特异性的PCR扩增引物Nos2-F与Nos2-R 、HN3F与HN3R,然后以华农1号转基因木瓜、野生型木瓜、待测样品的DNA为模板,为模板进行PCR扩增,电泳结果显示野生型木瓜都没有扩增出条带,转基因木瓜都扩增出条带,待测样品除了NPT1-F与NPT1-R没有扩增出条带,其他都有,可以确定待测样品为转基因产品。关键词:转基因;PCR定性检测;转病毒复制酶基因;华农1号 转基因作物从1996年在全球开始进入商品化生产,经过12年的发展,其种植的面积从当年的170万hm2扩大到2007年的1.14亿hm2 [1],为保护消费者的知情权和选择权,多个国家和地区强制要求对含有一定阈值以上转基因成分的产品进行标识,如欧盟规定转基因成分含量标识的阈值是0.9%[2],韩国为3.0%[3], 日本是5%[4]等,而美国和加拿大则采用了推荐而非强制的标识制度。我国也从2002年3月开始,要求对大豆、玉米、棉花、番茄、油菜等5种作物的17种产品进行标识[5],为了适应对转基因产品的标识要求,已经建立了一系列的检测方法,

以基于其中外源DNA检测的聚合酶链式反应PCR应用最广泛[6]。 转基因材料的检测主要是针对选择性标记和报告基因、转入基因、启动子和终止子等方面的检测,是当前转基因产品检测的重要手段。如椰菜花叶病毒(CaMV)35s启动子、胭脂碱合酶NOS终止子等10多种基因和基因片段广泛存在于转基因植物中,这就为检测转基因材料/食品提供了便利。核酸水平的检测可以分为定性和定量两种。 早在20世纪初科学家就发现了病毒具有交互保护作用,近年来,科研工作者也利用这一原理开展了大量的转病毒部分基因组的转基因工作,使得植物病毒病的防治有了新的发展。抗病毒基因多数来自于病毒本身的基因,病毒的外壳蛋白基因、复制酶基因、运动蛋白基因等,并已经在番木瓜上获得成功转化[7]。 本实验根据提供的转基因植物材料中转入基因,启动子,终止子和基因本身的DNA序列,设计出几个适用于检测转基因材料的引物对,然后以野生型番木瓜和转基因番木瓜“华农1号”以及待测样品DNA为模板进行PCR扩增,鉴别待测样品是否为转基因材料。 1 材料与方法 1.1 材料 华农1号 野生型木瓜 待检测样品 1.2 方法 1.2.1 DNA提取 1.2.1.1 称取0.5 g的植物叶片,搁置于研钵中,加入液氮,捣碎叶片。

食品中转基因成分检测 第4章 DNA提取和纯化 M.Somma

目录 第4章 DNA提取和纯化 引言 3 提取方法 4 纯化方法 4 CTAB提取和纯化方法 6 分光光度计测定DNA含量9 分光光度计测定DNA的原理9 核酸浓度测定10 实验12 参考文献16

引言 在所有重组DNA技术和大多数分子生物学研究中,核酸的提取和纯化是实验的第一步。核酸提取方法研究的目的,是为了从不同来源的材料中获得高纯度的核酸,以便于利用聚合酶链式反应 (Polymerase Chian Reaction, PCR) 进行转基因品系的特异性分析。核酸的质量和纯度是PCR分析的关键因素之一。获取高纯度的核酸,避免抑制污染物,需要选择合适的DNA提取方法。表1列出了在PCR检测中可能抑制反应效率的污染物。为了防止由于样品中PCR抑制物的存在导致出现假阴性结果,强烈推荐设置一个对照实验以测试PCR抑制作用。基于此目的,一般采用植物特异性(真核或叶绿体) 或种属特异性的PCR检测。 表1. PCR反应过程中的一些抑制物 抑制物抑制浓度 SDS > 0.005% 苯酚> 0.2% 乙醇> 1% 异丙醇> 1% 乙酸钠> 5 mM 氯化钠> 25 mM EDTA > 0.5 mM 血色素> 1 mg/ml 肝磷脂> 0.15 i.m/ml 尿素> 20 mM 反应混合物> 15% 目前有许多种核酸提取和纯化技术,一般基于以下准则来选择最适宜的提取纯化技术:z目标核酸 z来源生物 z起始材料(组织、叶片、种子、加工过的材料等) z对结果的要求(产量、纯度、纯化所需时间等等) z下游应用 (PCR、克隆、标记、印迹、RT-PCR、cDNA合成等等)

五种常用的植物转基因技术 杂粮作物2010 . 30(3):186~189RainFedCrops''…… 文章编号:1003—4803(2010)03—0186—04 五种常用的植物转基因技术 汪由,吴禹,王岩,李兆渡,王光霞 (1.辽宁省农业科学院创新中心,辽宁沈阳110161;2.沈阳市东陵区白塔街道办事处,辽宁沈阳110167) 摘要:从原理,基本步骤和优缺点等几个方面对农杆茵介导法,基因枪法,超声波介导法,子房注射法和花粉管 通道法等5种常用的植物转基因技术进行了简要介绍. 关键词:农杆菌介导法;基因枪法;超声波介导法;子房注射法;花粉管通道法;原理;基本步骤;优缺点 中图分类号:$336文献标识码:B 植物转基因技术是通过各种物理的,化学的和生物的 方法将从动物,植物及微生物中分离的目的基因整合到植 物基因组中,使之正确表达和稳定遗传并且赋予受体植物 预期性状的一种生物技术方法.1983年,首例抗病毒转 基因烟草的成功培育标志着人类开始尝试利用转基因技 术改良农作物.目前,植物转基因技术已在作物改良和育 种领域发挥了重要作用.通过植物转基因技术,一些来自 于动物,植物及微生物的有益基因如抗病/虫基因,抗非生 物胁迫性状基因及特殊蛋白基因已被转化到农作物中以 改良现有的农作物和培育新的农作物品种.以DNA重组 技术为基础的植物转基因技术极大地扩展了基因信息的 来源,打破了远缘物种间自身保持遗传稳定性的屏障.植

物转基因技术已应用到玉米,水稻,小麦,大豆和棉花等许多农作物.同时,该技术也正在被尝试用于茄子和草莓等其它的作物中"J.目前,根据转基因植物的受体类型, 植物转基因方法可以分为3大类:以外植体为受体的基因转化方法,如农杆菌介导法,基因枪法和超声波介导法;以原生质体为受体的基因转化方法,如聚乙二醇法,电击法, 脂质体法及磷酸钙?DNA共沉淀法;以种质系统为受体的基因转化方法,如子房注射法和花粉管通道法j.由于以 原生质体为受体的基因转化方法有原生质体培养难度大, 培养过程繁杂,培养工作量大且培养技术不易掌握;原生质体再生植株的遗传稳定性差,再生频率低并且再生周期长;相关的转化方法的转化率低,效果不理想等缺点,所以该类基因转化方法未被作为植物转基因的常规方法广泛使用.本文将对农杆菌介导法,基因枪法,超声波介导 法,子房注射法和花粉管通道法的原理,基本步骤和优缺点作以简要介绍. 1以外植体为受体的基因转化方法 1.1农杆菌介导法 农杆菌介导法是最早应用,最实用有效并且具有最多 成功实例的一种植物转基因方法J.农杆菌是一类普遍 存在于土壤中的革兰氏阴性细菌.目前,用于植物转基 因介导的农杆菌是根癌农杆菌和发根农杆菌.某些根癌 农杆菌和发根农杆菌分别含有大小为200—800bp的结构和功能相似的质粒和Ri质粒J.Ti质粒和Ri质粒含 有3个功能区:参与农杆菌侵染植物过程的vir区,参与农杆菌基因整合到宿主植物基因组过程的T-DNA区,在农杆菌中启动质粒复制的orj区.在vir区上的vir操纵子群作用下,rrj质粒和Ri质粒能将自身的T-DNA转入宿主植物细胞内,而后将T—DNA整合到植物基因组中J.T-