半城镇化农民可持续生计与农村可持续发展

——理论框架、研究进展及未来展望

汤青1,2,李扬3,4*,陈明星1,4,徐勇1,4

(1.中国科学院地理科学与资源研究所中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室,北京100101;2.中国科学院前沿科学与教育局,北京100864;3.中国科学院文献情报中心中国科学院中国现代化研究中心,

北京100190;4.中国科学院大学,北京100049)

摘要:可持续生计理论方法不仅可以应用于城市务工的半城镇化农民,服务于有序推进中国的城镇化,而且可广泛应用于中国西部农村地区和农户尺度的研究,服务于农村可持续发展。本文首先梳理了当前可持续生计的概念及分析框架,并基于半城镇化农民可持续生计与农村可持续发展,从地理学的综合视角提出了一个适应于中国实证研究的理论分析框架。然后依托国家自然科学基金青年科学基金项目“半城镇化农民生计状态评估及市民化阻滞因素与政策调控”,梳理了可持续生计的国际国内研究进展以及半城镇化农民市民化与农村地区可持续发展的中国实证研究成果。最后提出了未来的研究展望,包括半城镇化农民市民化与农村地区可持续发展的联动研究,半城镇化农民市民化转变的主观意愿与客观阻滞因素综合研究,半城镇化农民与农村发展作用机理及其市民化效应,可持续生计与农村可持续发展的集成研究。

关键词:半城镇化农民;可持续生计;市民化;农村可持续发展;生态环境

1引言

改革开放40年来,随着经济持续高速增长,中

国城镇化取得了举世瞩目的成就。党的十九大报告指出,十八大以来的五年内城镇化率年均提高1.2个百分点。截至2017年末,中国城镇化率已达到58.52%,城镇人口达8.13亿。然而,并非所有的城镇人口都是真正意义的城市居民,其中还存在庞大数量的半城镇化农民(也称为农业转移人口、农民工、进城务工人员)。他们居住在城市,从事非农产业就业,但户籍和医疗社保仍然属于农村,在农村还拥有宅基地等财产。由于区域经济社会发展不平衡和政策制度等因素的影响,他们在医疗、社

保、子女教育、住房保障等方面无法享受和市民同

等的待遇(陆大道等,2007;姚士谋等,2007)。2018年中央一号文件明确提出,实施乡村振兴战略是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。提高半城镇化农民生计可持续性,将有助于加快城乡融合发展,促进乡村振兴战略的实施。2014年3月,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,将农业转移人口的市民化提到了前所未有的高度,包括推进符合条件农业转移人口落户城镇,推进农业转移人口享有城镇基本公共服务,建立健全农业转移人口市民化推进机制。

可持续生计(sustainable livelihoods)的研究思想

收稿日期:2018-05-10;修订日期:2018-07-16。

基金项目:国家自然科学基金项目(41601121,41301121,41430636);中国科学院地理科学与资源研究所“秉维优秀青年人才计

划”项目(2015RC202)[Foundation:National Natural Science Foundation of China,No.41601121,No.41301121,No.41430636;Programme of Bingwei Excellent Young Scientists of the Institute of Geographic Sciences and Natural Re-sources Research,CAS,No.2015RC202]。

作者简介:汤青(1984-),男,湖南益阳人,博士,副研究员,主要从事地球科学科研管理工作,E-mail:tangq@https://www.doczj.com/doc/c78088759.html, 。通讯作者:李扬(1982-),女,山西晋中人,博士,助理研究员,主要从事人口地理与区域发展研究,E-mail:liy2014@https://www.doczj.com/doc/c78088759.html,

。

1022-1030页

第37卷第8期2018年8月

地理科学进展

Progress in Geography

V ol.37,No.8Aug.2018

第8期汤青等:半城镇化农民可持续生计与农村可持续发展

起源于20世纪80年代。Sen(1981)、Chambers等(1992)关于解决贫困问题的研究方法引入中国后,广泛应用于可持续发展和农村生态环境等研究领域,研究成果多发表于地理学、生态环境、农村经济发展等领域期刊。可持续生计思想产生至今20多年来,国际上关于可持续生计研究的发文量和引文量均稳步上升,且主要集中在生态环境领域(苏飞等,2016)。国内的可持续生计研究则更侧重于关注当前最主要的分析框架,即英国国际发展署(The UK's Department for International Development, DFID)提出的可持续生计分析框架,多在农户尺度上开展生计资产和生计策略方面的研究。可以说,可持续生计是一个大的范畴,其理论方法不仅可以应用于城市务工的半城镇化农民,服务于有序推进中国城镇化,而且能广泛应用于中国的西部农村地区和农户尺度的研究,服务于农村可持续发展。

本文首先梳理可持续生计的内涵和分析框架,并基于半城镇化农民可持续生计与农村可持续发展,提出一个适应于中国实证研究的理论框架。其次,依托国家自然科学青年基金项目“半城镇化农民生计状态评估及市民化阻滞因素与政策调控”,梳理了可持续生计的国际、国内研究进展以及半城镇化农民市民化与农村地区可持续发展的中国实证研究进展。最后,提出半城镇化农民可持续生计和相关领域研究的展望和思考,不仅可为推动可持续生计在地理学和生态环境领域的发展提供参考,也为有序推进城镇化和促进乡村振兴提供新思路。

2可持续生计的概念框架与中国实证理论框架

2.1可持续生计的概念及其分析框架

对于生计(livelihood)概念的理解,不同学科存在差异。其中接受度较广的生计概念为:“包括能力(capacities)、资产(assets)以及一种生活方式所需要的活动(activities)”(苏芳等,2009)。这一概念的特点是既关注了能力和资产,也关注了选择之间的联系。而可持续生计的概念则是由Chambers等(1992)首次进行了明确阐述:生计是谋生的方式,该谋生方式建立在能力、资产(包括储备物、资源、要求权和享有权)和活动基础之上。只有当一种生计能够应对压力、并在压力和打击下得到恢复;能在当前和未来保持乃至加强其能力和资产,同时又不损坏自然资源基础,这种生计才是可持续性的。可持续生计的概念包含了脆弱性、风险处理、适应性等方面的内容,和可持续发展的理念是相吻合的。

针对可持续生计问题,英国国际发展署(DFID)、美国援外合作组织(Cooperative for Ameri-can Remittances to Everywhere,CARE)、联合国开发计划署(United Nations Development Programme, UNDP)、联合国粮农组织(Food and Agriculture Or-ganization,FAO)和世界银行(World Bank,WB)等机构都通过或独立或合作的方式发展了各自不同的可持续分析框架。其中,英国国际发展署建立的SLA(sustainable livelihoods approach)分析框架被广泛采纳和应用(DFID,2000)。这一分析框架由脆弱性背景、生计资产、政策制度和组织机构、生计策略、生计输出5个方面组成,其最大的特点便是提供了一种分析思路,而非寻求普适性的解决方法。概括来说,这一分析框架的逻辑思路如下:农户处于一定的脆弱性背景下生存,受到一定的趋势冲击和季节性的影响;他们拥有人力资产、自然资产、金融资产、物化资产、社会资产等5种生计资产;生计资产的获得需要通过政策制度和组织结构来决定,同时受到机构和组织环境变化的影响;生计策略是配置和使用生计资产的方式,生计策略的选择同时受到农户资产状况和政策制度环境的影响;生计输出包括生活水平整体改善和资源环境得到优化,是生计资产和生计策略共同组合下的结果,对脆弱性背景和生计资产可以产生反馈作用。

2.2半城镇化农民可持续生计与农村可持续发展的

中国实证理论框架

由于具有综合性与交叉性的学科特点,地理学特别适合于解决经济社会发展过程中的复杂资源环境问题(傅伯杰等,2015)。从国家自然科学基金委资助项目来看,当前青年科学基金越来越体现出地理学各个分支学科之间的交叉与融合,这与地理学总体发展趋势一致(范闻捷等,2018)。而可持续生计是一个具有多学科交叉特点的综合性概念范畴,涉及自然资源、生态环境、经济社会、政策管理等多个领域,其综合性与交叉性特点与地理学是很吻合的。目前,地理学已成为研究可持续生计最活跃的学科之一。然而,地理学的综合优势还未能在可持续生计研究中得到充分体现,尤其是生计及其组成要素的相互作用机理、生计的时空格局与演变等问题还需要进一步深化研究(赵雪雁,2017)。

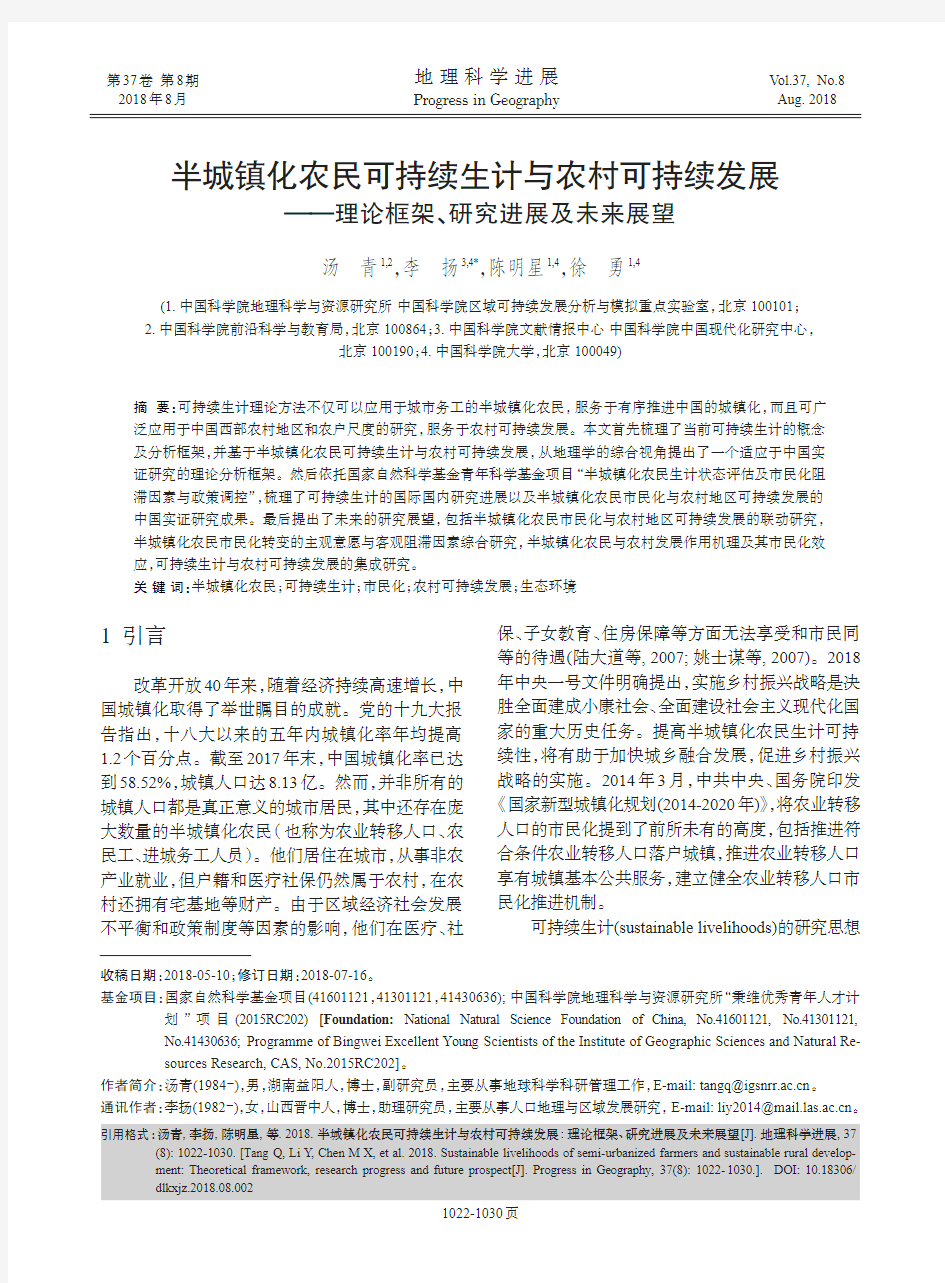

基于半城镇化农民可持续生计与农村可持续发展,本文从地理学的综合视角提出一个适应于中国实证研究的理论分析框架(图1),以期为中国可持续生计相关领域的研究提供参考。该框架以中国

1023

地理科学进展

第37卷

城镇化过程中大量半城镇化农民为出发点,围绕如何实现城镇化和市民化转变、如何实现农村可持续发展两个方面设计。一方面,需要通过设计合理的城镇化模式、落户与医疗、就业培训等相关政策与制度,使半城镇化农民逐步实现非农生计稳定性的提高、享受医疗社保等公共服务、完成户籍转变,最终完成心理认可成为真正的城市居民。另一方面,需要通过可持续生计理论方法以及生态修复相关研究,改善农村生态环境、提高农户人均收入、实现资源合理利用、贫困程度减轻,从而达到农村可持续发展。半城镇化农民逐步实现向城市居民转变的过程,也是中国城镇化健康有序发展的过程,是实现“人的城镇化”的关键环节。农村地区生态环境改善与人均收入提高等过程,将有助于促进乡村振兴战略的实施。而城乡融合与城乡互动的过程则可同时促进城镇化健康有序发展和乡村振兴,半城镇化农民则正是城乡融合与城乡互动的纽带之一,半城镇化农民可持续生计研究已成为城镇化健康发展和乡村振兴的重点领域。

总体来看,城镇化以及半城镇化农民向市民化的转变,可使人口合理向城市集聚,降低农村地区资源环境的承载,有利于促进农村可持续发展;农村资源环境与经济社会的协调发展,通过提供优越的资源环境和生态安全保障(如绿色食品),又能对城镇化健康有序发展形成反馈和促进。通过半城镇化农民这一纽带促进城乡融合与城乡互动发展,

将不仅有利于推进城镇化健康有序发展,而且有利于促进乡村振兴战略的实施。

3可持续生计与农村可持续发展研究进展

3.1可持续生计的国际研究进展

国际上关于可持续生计的研究从理论和实证方面都取得了较大进展。自从20世纪90年代可持续生计概念提出以来,可持续生计研究不断发展,涉及农村经济发展、农作系统、资源利用、生态环境等各个领域。Scoones(2009)围绕减少贫困、提高幸福感、降低脆弱性、增强适应性和恢复力等方面,深入阐述并拓展了可持续生计的内涵。可持续生计具有多学科知识基础的特性,与地理学的综合性特点吻合较好,因此受到地理学家更多的关注(Carr,2014)。可持续生计分析框架与研究方法被广泛应用于可持续发展以及全球变化中人文维度方面的研究,包括资源环境保护与农户生计的相互关系(Twyman,2001)、农户生计如何适应全球变化(Zier-vogel et al,2003)、相关政策制度对社区发展的影响(Goldman et al,2000)等。可持续生计理论方面的研究在21世纪初期达到顶峰,其分析框架的理论创新对于后来的实证研究起到了关键性的指导作用。

在实证研究方面,Cherni 等(2009)以古巴偏远的农村社区为研究对象,采用可持续生计方法研究了可再生能源与农户生计的关系;Karki(2013)以尼泊尔巴迪阿国家公园为例,探讨了保护区域与保护计划对可持续生计的贡献度;Vista 等(2012)以菲律宾某椰果庄园为研究对象,探索了土地改革对农户可持续生计的影响。在综合性研究方面,比较值得借鉴的是从安全性以及经济社会效益角度出发的可持续生计综合研究。Saleth 等(1993)从农户尺度提出了可持续生计安全性的概念,构建了评价方法并开展了相应的实证研究。Singh 等(2010)则从一种发展规划工具的角度,基于生态安全、经济效率和社会公平三方面的内容,建立了可持续生计安全指数模型,并在印度东部地区开展了实证研究。这种将生态环境与经济产出、社会公平结合起来考虑可持续生计问题的思路,可为大多数发展中国家提供借鉴,服务于国家和区域可持续发展。

总体来看,当前国际上可持续生计研究热点从理论分析转向实践应用方面的研究,前沿领域包括环境管理、生态保护、气候变化、生物多样性、减少贫困等,

重点研究区域则以非洲和印度等发展中国

图1半城镇化农民城镇化与农村可持续

发展中国实证研究框架

Fig.1Framework of urbanization for semi-urbanized farmers

and rural sustainable development in China

1024

第8期汤青等:半城镇化农民可持续生计与农村可持续发展

家为主。而国内的研究热点则包括生计资本、生计策略与生计输出的综合定量研究,贫困与生态脆弱地区的生计脆弱性研究,以及生计转型的经济社会和生态环境效应等。

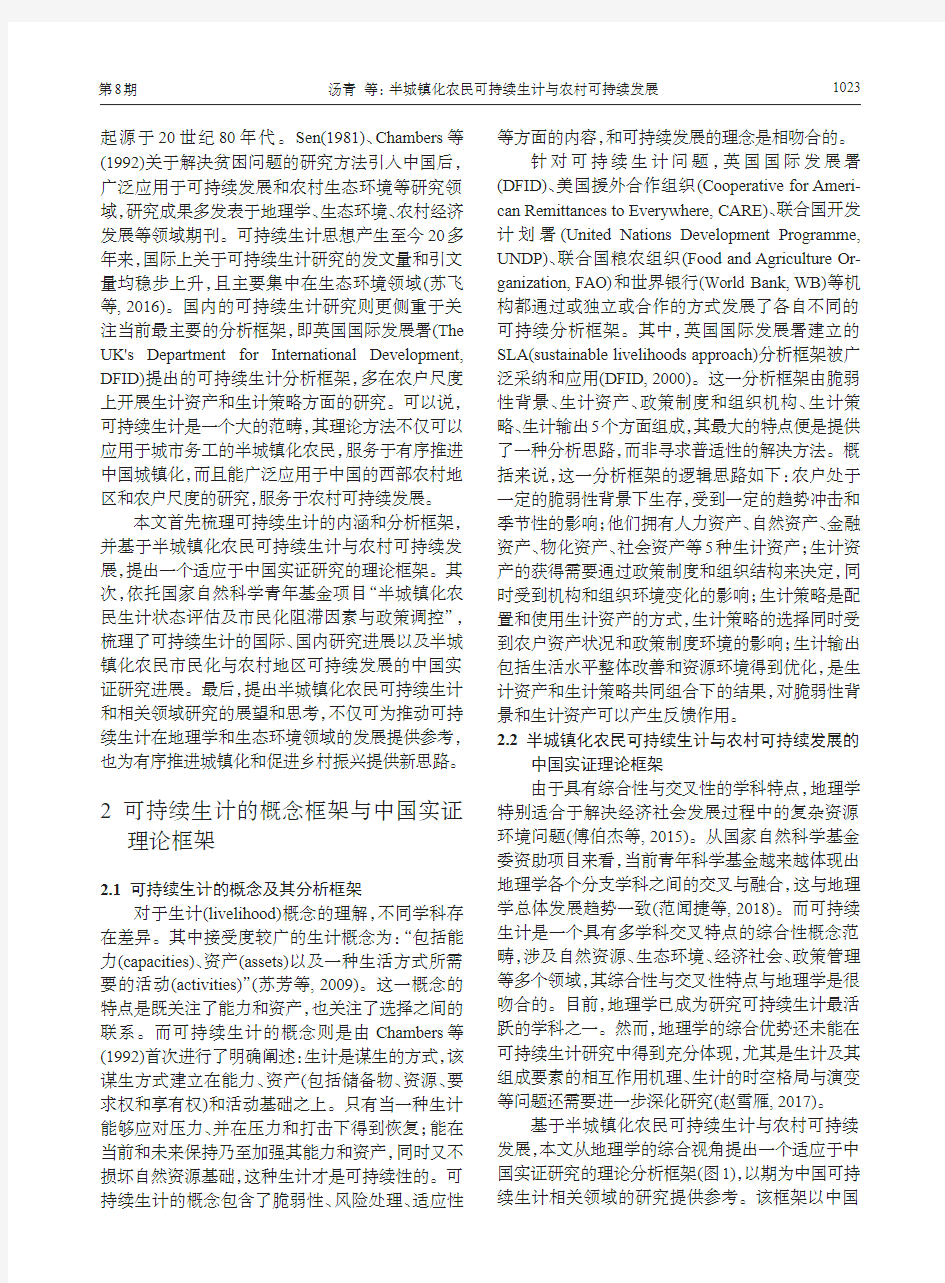

3.2可持续生计的国内研究进展

国内关于可持续生计的研究则主要是围绕可持续生计分析框架开展的实证研究。在脆弱性背景、生计资产、政策机构过程、生计策略、生计输出5个组成部分中,生计资产和生计策略的研究占比重较大。农户生计脆弱性的定量研究取得了一定的进展,生计资产的单一和多样性不足是造成脆弱的主要原因(李小云等,2007),政府救助措施应从改善自然资产转变到改善人力资产和金融资产(阎建忠等,2011)。生计资产的定量化研究则被广泛应用于南水北调库区农户(杨云彦等,2009)、云贵高原和四川盆地(徐鹏等,2008)、甘南高原(赵雪雁,2011)等区域的实证研究,得出了有助于提高生计可持续性的具有参考价值的研究结果。政策机构过程方面,如退耕还林(草)(谢旭轩等,2010)、禁牧(陈洁等,2008)等生态保护政策对农户生计的影响等,也受到了一定的关注。生计策略与生计输出方面的研究则更为丰富,既包括生计策略的影响因素(梁义成等, 2011;蒲春玲等,2011),也包括对生计多样化的研究(阎建忠等,2009;王成等,2011),以及生计资本与生计策略相互作用关系的研究(苏芳等,2009;杨培涛,2009)。汤青等(2013)基于黄土高原1076户农户的调查数据,评价了不同类型农户的可持续生计效益。外出打工虽然是黄土高原最主要的生计策略,但其生计效益指数一般,发展果园和做小生意是具有较高生计效益指数的生计策略,值得在黄土高原地区较大范围的推广(图2)。

尽管中国的可持续生计研究在分析框架的不同范畴、不同类型的研究案例区、不同学科视角都取得了较为丰富的进展,但仍然是点状研究居多,缺乏将城镇化进程和半城镇化农民可持续生计作为一个系统来看待的集成研究以及自然和人文耦合研究。未来国内的可持续生计研究还需加强生计的动态性、宏观尺度的生计可持续性、城镇化背景下半城镇化农民生计问题、自然和人文系统耦合等方面的研究。

3.3半城镇化农民市民化与农村地区可持续发展的

中国实证研究进展

关于城镇化背景下半城镇化农民的研究有不少是基于社会学视角的,如靳小怡等(2011)从社会科学视角探讨了将可持续生计分析框架应用于农民工问题研究的必要性和可行性,分析了农民工可持续生计研究的关键问题,对加强农民工生计研究和实践具有积极意义。基于地理学视角的包括务工目的地方面的研究(高更和等,2012),以及半城镇化农民可持续生计的综合定量研究。其中具有较强代表性的是安祥生等(2014)利用结构方程模型,以山西省朔州市为研究案例区,定量测定了脆弱性背景、生计资产、生计策略、生计结果相互作用与复杂的影响机制。各类生计资本中,人力资本对提高半城镇化农民的职业层次有显著影响力,人力资本越高的半城镇化农民职业层次越高,留城继续务工的意愿较强。相比非农职业培训,提高半城镇化农民的文化程度可以有效提高留城务工意愿,从而促进城市化进程。从系统性视角出发研究半城镇化农民的可持续生计问题,为综合集成的定量研究提供了新的思路,也为系统解决城镇化进程中的农民工问题提供参考。在非农生计稳定性评估方面,孙晓一等(2016a)以宁夏固原市、陕西榆林市和延安市为案例区,结合调查问卷数据和人口社会经济统计数据,对半城镇化农民的不同受雇单位和不同职业类型的稳定性进行了评估。受雇单位类型为事业单位、行政单位、国有企业的半城镇化农民就业稳定性最高,而自由打工者就业稳定性最低;建筑工头、财务、厨师等职业的就业稳定性较高,而保安、建筑小工和服务员等职业的稳定性较低(表1)

。未

图2不同类型生计策略农户占比和人均生计效益指数

Fig.2Percentage and livelihood benefit index per capita of different types of farmers

1025

地理科学进展

第37卷

来还需进一步拓宽就业渠道,加大职业教育和技能培训投入,提高半城镇化农民的福利保障和非农生计稳定性,从而推进半城镇化农民的城镇化。

半城镇化农民进城务工以及实现城镇化的过程与农村地区可持续发展是密切相关的,其中一个非常重要的方面就是半城镇化农民进城以后,如何加强耕地流转,防止耕地撂荒。特别是在边远山区,土地流转对缓解耕地撂荒具有显著的作用(邵景安等,2015)。村级尺度上,耕地流转与耕地撂荒间呈现显著的负相关关系,说明耕地流转可以减少优等耕作条件的耕地撂荒。同时,进一步完善土地租赁的市场化程度也将有助于减少耕地撂荒现象的发生。王成超等(2011)以福建省长汀县为例,研究了生计非农化对耕地流转的影响。农户生计非农化与耕地流出之间是一种正反馈关系,农户生计非农化有效促进了农户耕地的流出,农业劳动力缺乏以及较高的务农机会成本是耕地流出的主要原因。孙晓一等(2016b)以宁夏南部固原市为案例区,按照耕地经营主体性质归纳了当前黄土高原农村地区耕地流转的主要模式及其特点,分析了不同耕地流转模式的农民增收效益,并对耕地流转的社会效益和生态效益进行了评价。农业合作社带动模式的农户增收效益明显,而农户自发模式的社会效益和生态效益非常显著。龙头企业主导模式极大促进了耕地规模经营,但农民增收效益有限,而政府引导模式的经济、社会、生态效益最为均衡(表2)。

在半城镇化农民现象对农村生态环境的影响方面,仅有很少的从地理学视角开展的针对性研究。田翠琴等(2010)从社会学视角分析了农民工的经济行为、消费行为与日常生活方式对流出地的生

态环境影响,在理论层面拓宽了农民工研究的视

角。其他地理学视角的研究主要是关于小流域土地利用变化对生态环境的影响,以及在半城镇化农民现象较为普遍的地区开展的生态经济耦合方面的研究。傅伯杰等(1999)以位于黄土丘陵沟壑区的羊圈沟流域为例,从小流域、坡面和单一土地利用类型三个尺度研究土地利用变化对流域土壤侵蚀、土壤养分和土壤水分的影响,对于改善区域生态环境和实现小流域可持续发展具有显著意义。徐勇等(2015)以位于黄土丘陵区腹地的延安燕沟流域为例,针对坡耕地改梯田在控制水土流失和提高经济产出方面的双效性特点,通过构建生态经济耦合评价数学模型,从内生和外延两个方面定量对比分析坡耕地改梯田的生态经济耦合效应。由于坡耕地改梯田措施的实施以及植被覆盖率的提高,燕沟流域水土流失状况得到了较好的控制,生态环境获得明显改善。按照监测结果,1998-2007年,流域的洪水径流量和输沙模数均呈现显著的下降趋势,表明水土保持取得了显著的成效,对促进流域可持续发展具有重要意义。

表1受雇单位和具体职业稳定性平均值排序

Tab.1Ranking of employment type and stability of different

occupations

表2不同耕地流转模式的农户年均收益比较Tab.2Comparison of yearly average income of farming households with different farmland transfer

patterns

收入支出农户自发农业合作社龙头企业政府引导1026

第8期汤青等:半城镇化农民可持续生计与农村可持续发展

4未来展望

4.1半城镇化农民市民化与农村可持续发展联动研究

针对半城镇化农民的市民化问题,从社会学视角出发的研究较多,而从自然科学视角出发的研究相对较少。地理学者侧重于关注城镇化动力机制(宁越敏,1998)和城市化省际格局(陈明星等,2010)等方面,而对半城镇化农民市民化问题的关注度非常有限。关于农村地区可持续发展,以宏观层面的研究居多,社会学视角出发的研究往往关注制度管理和农村经济。基于自然科学视角的可持续生计研究具有较强的综合性,既包括农户生计资产和收入水平等方面的内容,也涵盖农村生态环境的改善,对于促进农村地区可持续发展有非常重要的参考价值。

当前关于半城镇化农民市民化和农村地区可持续发展的研究是相对分离的,未来应基于本文提出的分析框架,将二者结合起来开展联动研究。一方面需要深入分析半城镇化农民的市民化问题,另一方面也需要关注农村地区可持续发展,这就需要以半城镇化农民为纽带。此外,目前的城镇化模式和半城镇化农民市民化问题大多选择东部经济发达地区为案例区,而可持续生计研究则大多选择生态脆弱和经济落后的西部欠发达地区作为案例区。未来应该同时在东部和西部地区选择案例区,以某一典型区开展深入剖析,开展半城镇化农民市民化和农村地区可持续发展的联动研究。

4.2半城镇化农民市民化转变主观意愿与客观阻滞

因素

目前关于半城镇化农民向市民化转变的研究,基本是从社会学视角出发,包括对制约因素(黄建新,2012)、长效融入机制(周小刚等,2011)、路径选择(周建国,2009)等方面的研究,对农民工市民化客观阻滞因素的关注较多,而对其主观意愿缺乏深入的调研和分析。且当前市民化研究多基于社会学视角来开展,缺乏自然科学的定量研究。

中国的半城镇化农民类型很多,且在经济发达地区和经济欠发达地区、东部沿海地区和西部生态环境相对脆弱地区都具有不同的特征。由于半城镇化农民具有不同的收入水平和受教育程度,且农村保留财产如宅基地、土地承包经营权等也不相同,因此融入城市的意愿是不一样的。未来不仅要研究不同类型半城镇化农民的特征,更要加强对市民化意愿的深入分析。只有将半城镇化农民市民化转变的主观意愿与客观阻滞因素有机结合起来,才能制定更为精准有效的融入机制。4.3半城镇化农民与农村发展作用机理及其市民化

效应

由于半城镇化农民在中国具有很强的代表性,且数量庞大,受到政府和学术界的广泛关注。然而,目前的研究对于半城镇化农民与农村发展相互作用机理关注仍不够,尤其是在半城镇化农民现象突出的区域,二者如何相互作用,半城镇化农民如何影响农村地区的经济社会发展和生态环境等问题。只有通过深入分析半城镇化农民与农村发展相互作用机理,才能更为准确地把握和认识中国半城镇化农民这一特定现象,为中国的城镇化和农村发展提供科学的决策依据。

另一方面,半城镇化农民的市民化效应也是未来值得关注的重要命题。目前北京、上海等大城市已经开始逐步实行积分落户政策,非常需要学术界对半城镇化农民的市民化效应进行深入研讨。只有深入了解半城镇化农民市民化带来的经济社会效应以及给城市带来的资源环境效应,才能实现城镇化健康有序的发展。

4.4可持续生计与农村可持续发展

目前关于可持续生计的研究,从地理学视角出发的很多,研究成果也很丰富,基于可持续生计分析框架,对生计资产、生计策略、生计输出等开展了大量的实证研究。未来应进一步加强对可持续生计的经济社会和生态环境效应的深入研究,探讨可持续生计与农村可持续发展的关系。同时,目前研究选择的案例区大多位于西部欠发达地区,应增加对东部发达地区的关注,探讨城镇化进程对可持续生计的影响,分析二者相互作用机理,为西部欠发达地区提供一定程度的借鉴。

本文所提出的半城镇化农民可持续生计与农村可持续发展的分析框架,可以提供一个适应于中国实证研究和当前城镇化特征的研究视角,不仅关注二者自身,还分析二者之间的联动关系。未来应加强可持续生计与农村可持续发展的集成研究,既为促进可持续城镇化服务,也为加快推进乡村振兴战略提供科学依据。

参考文献(References)

安祥生,陈园园,凌日平.2014.基于结构方程模型的城镇化农民可持续非农生计分析:以晋西北朔州市为例[J].地理研究,33(11):2021-2033.[An X S,Chen Y Y,Ling R P.

2014.Analysis of sustainable non-agricultural livelihoods of urbanized farmers based on Structural Equation Model:

A case study of Shuozhou city in northwestern Shanxi

Province[J].Geographical Research,33(11):2021-2033.]

1027

地理科学进展第37卷

陈洁,苏永玲.2008.禁牧对农牧交错带农户生产和生计的影响:对宁夏盐池县2乡4村80个农户的调查[J].农业经济问题,29(6):73-79.[Chen J,Su Y L.2008.The effect of prohibiting grazing on production and livelihood of peasant household in agro-pastoral transitional zone[J].Is-sues in Agricultural Economy,29(6):73-79.]

陈明星,陆大道,刘慧.2010.中国城市化与经济发展水平关系的省际格局[J].地理学报,65(12):1443-1453.[Chen M X,Lu D D,Liu H.2010.The provincial pattern of the rela-tionship between China's urbanization and economic devel-opment[J].Acta Geographica Sinica,65(12):1443-1453.]

范闻捷,高锡章,冷疏影.2018.青年科学基金助推地理学研究创新与综合[J].地理科学进展,37(4):451-464.[Fan W J,Gao X Z,Leng S Y.2018.Innovation and integration of geographic research promoted by the Young Scientist Fund of the National Natural Science Foundation of China[J].

Progress in Geography,37(4):451-464.]

傅伯杰,陈利顶,马克明.1999.黄土丘陵区小流域土地利用变化对生态环境的影响:以延安市羊圈沟流域为例[J].

地理学报,54(3):241-246.[Fu B J,Chen L D,Ma K M.

1999.The effect of land use change on the regional envi-ronment in the Yangjuangou catchment in the Loess Pla-teau of China[J].Acta Geographica Sinica,54(3):241-246.]傅伯杰,冷疏影,宋长青.2015.新时期地理学的特征与任务[J].地理科学,35(8):939-945.[Fu B J,Leng S Y,Song C Q.2015.The characteristics and tasks of geography in the new era[J].Scientia Geographica Sinica,35(8):939-945.]高更和,石磊,高歌.2012.农民工务工目的地分布研究:以河南省为例[J].经济地理,32(5):127-132.[Gao G H,Shi L,Gao G.2012.Study on the distribution of migrant work-ers'destination:A case study of Henan province[J].Eco-nomic Geography,32(5):127-132.]

黄建新.2012.新生代农民工市民化:现状、制约因素与政策取向[J].华中农业大学学报:社会科学版,(2):44-47.

[Huang J X.2012.Citizenization of new generation of mi-grant workers:Present situation,constraints and policy ori-entation[J].Journal of Huazhong Agricultural University: Social Sciences Edition,(2):44-47.]

靳小怡,李成华,杜海峰,等.2011.可持续生计分析框架应用的新领域:农民工生计研究[J].当代经济科学,33(3): 103-109,128.[Jin X Y,Li C H,Du H F,et al.2011.New application of sustainable livelihoods framework research on livelihoods of rural-urban migrants[J].Modern Econom-ic Science,33(3):103-109,128.]

李小云,董强,饶小龙,等.2007.农户脆弱性分析方法及其本土化应用[J].中国农村经济,(4):32-39.[Li X Y,Dong Q,Rao X L,et al.2007.The analysis methods of vulnera-bility of peasant household and its localization in China[J].

Chinese Rural Economy,(4):32-39.]

梁义成,李树茁,李聪.2011.基于多元概率单位模型的农户多样化生计策略分析[J].统计与决策,(15):63-67.[Li-

ang Y C,Li S Z,Li C.2011.Analysis on the diversification of rural household's livelihood strategy based on multivariate probit model[J].Statistics and Decision,(15):63-67.]

陆大道,姚士谋,刘慧,等.2007.2006中国区域发展报告:城镇化进程及空间扩张[M].北京:商务印书馆.[Lu D D, Yao S M,Liu H,et al.2007.2006Chinese regional devel-opment report:The urbanization process and spatial expan-sion[M].Beijing,China:The Commercial Press.

宁越敏.1998.新城市化进程:90年代中国城市化动力机制和特点探讨[J].地理学报,53(5):470-477.[Ning Y M.

1998.New process of urbanization:Dynamics and features of urbanization in China since1990[J].Acta Geographica Sinica,53(5):470-477.]

蒲春玲,马瑛,薛曜祖,等.2011.新疆南部地区棉农生计变化影响因素分析:基于阿克苏地区阿瓦提县400户棉农的调查数据[J].技术经济与管理研究,(4):22-25.[Pu C L,Ma Y,Xue Y Z,et al.2011.Analysis on factors of changing livelihood of cotton farmers in Southern Xinji-ang:Based on the investigation data of400cotton farmers in Awat County,Aksu Prefecture[J].Technoeconomics& Management Research,(4):22-25.]

邵景安,张仕超,李秀彬.2015.山区土地流转对缓解耕地撂荒的作用[J].地理学报,70(4):636-649.[Shao J A,Zhang S C,Li X B.2015.The role of rural farmland transfer in preventing farmland abandonment in the mountainous ar-eas[J].Acta Geographica Sinica,70(4):636-649.]

苏芳,蒲欣冬,徐中民,等.2009.生计资本与生计策略关系研究:以张掖市甘州区为例[J].中国人口?资源与环境, 19(6):119-125.[Su F,Pu X D,Xu Z M,et al.2009.Analy-sis about the relationship between livelihood capital and livelihood strategies:Take Ganzhou in Zhangye City as an example[J].China Population,Resources and Environ-ment,19(6):119-125.]

苏芳,徐中民,尚海洋.2009.可持续生计分析研究综述[J].

地球科学进展,24(1):61-69.[Su F,Xu Z M,Shang H Y.

2009.An overview of sustainable livelihoods approach[J].

Advances in Earth Science,24(1):61-69.]

苏飞,应蓉蓉,曾佳苗.2016.可持续生计研究热点与前沿的可视化分析[J].生态学报,36(7):2091-2101.[Su F,Ying R R,Zeng J M.2016.Visualization analysis of the hot top-ics and frontier on international sustainable livelihoods re-search[J].Acta Ecologica Sinica,36(7):2091-2101.]

孙晓一,徐勇,汤青.2016a.黄土高原半城镇化农民非农生计稳定性及收入差异分析[J].人文地理,31(3):81-87.[Sun X Y,Xu Y,Tang Q.2016.Analysis of non-agricultural live-lihood stability and income difference of semi-urbanized farmers on the Loess Plateau[J].Human Geography,31(3): 81-87.]

孙晓一,徐勇,汤青.2016b.黄土高原农村地区耕地流转模式及效益分析:以宁夏原州区为例[J].水土保持研究,23

(3):125-131.[Sun X Y,Xu Y,Tang Q.2016.Cultivated

1028

怎样理解全面、协调、可持续的发展观? 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻十六大和十六届三中全会精神,坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,按照稳定政策、适度调整,深化改革、扩大开放,把握全局、解决矛盾,统筹兼顾、协调发展的思路,做好各项工作。坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保护好、引导好、发挥好各方面加快发展的积极性,切实把工作重点转到调整经济结构、转变增长方式、提高增长质量和效益上来,实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。贯彻这个总体要求,重要的是牢固确立和认真落实全面、协调、可持续的发展观。这既是经济工作必须长期坚持的重要指导思想,也是解决当前经济社会发展中诸多矛盾必须遵循的基本原则。 醒目的变化是:对经济发展的要求在以往“持续快速健康”中新增了“协调”两字。这是落实党的十六大和十六届三中全会精神的具体体现,这不仅充分表明了我国牢固确立和认真落实全面、协调、可持续发展观的决心,而且丰富了我国经济发展目标的内涵,使其更加全面、科学。从过去单纯追求经济增长,到全面、协调、可持续发展,这是中国发展观的重大进步,这是科学发展观的确立,这是发展观念与时俱进的体现。 传统的发展观,偏重于物质财富的增长而忽视人的全面发展,简单地把经济增长等同于经济发展而忽视社会的全面进步,相应地把国内生产总值的增长作为衡量一个国家和地区经济社会发展的核心标尺而忽视人文的、资源的、环境的指标,单纯地把自然界看作是人类生存和发展的索取对象而忽视自然界首先是人类赖以生存和发展的基础。在传统发展观的影响下,尽管人类曾创造了历史上从未有过的经济奇迹,积累了丰富的物质财富,但也为此付出了巨大的代价,资源浪费、环境污染和生态破坏的现象屡见不鲜,人们的生活水平和质量往往不能随着经济增长而相应提高,甚至出现严重的两极分化和社会动荡。 科学的发展观,是以人为本的发展观,是全面的发展观,是协调的发展观,是开放的发展观,是可持续的发展观。树立以人为本的发展观,说明我们对人类社会发展规律

农业可持续发展 对于在中国发展了千年的农业而言,精耕细作一直是中国很多年保持的特色。就个人而言,我认为中国农业的精耕细作就是最早具有可持续发展意识地雏形,比如秸秆还田,保持地利,引渠灌田等等。当然,中国面朝黄土的农民们并没有认识到自己保持着对环境的友好对以后的人们会有如此大的启发,说到底他们就是依时而作,依地而作,能够让地利有最大的发挥。话说,其实华北大面积的盐碱地就是过度耕种导致的地力摊薄,水土流失,从而土地再无法保持水份,之后就是大量盐碱从土地中的析出,。当然,像这样的反面例子确实有很多,这都是在不断敦促我们认识到环境友好型生产的重要性。在我看来,所谓的可持续发展,不管是生产也好,资源也好,说到底就是尊重自然,在保护自然的最大限度内开发自然资源进行生产,即所谓的满足当代人的需求,又不损害后代满足其需求的发展。当然,那是大家的共识,其实我个人更大方面对可持续发展的认同,不仅仅局限于其环境友好的基本层次,那是人们被动的改变自然,是受自然的局限;在此基础上对可持续发展的定义深究化,便是所谓的循环经济,这是我对于人们能动的可持续开发自然资源的认同,我们在尊重自然的同时,去建造一个可以往复循环的经济体系,提高所谓的资源利用率以及重复使用率,或者延长所谓的产出链,将所有的环节联系起来,将所谓的废物转化成可以使用的新资源,从而创造出一个合理 的不断发展的体系。 当然,举个实例,来证明这种不断循环的真正好处,这可以间接

反映出可持续发展的实质作用。日本作为一个地少人多的国家,资源极其匮乏,因此他们对于自身的资源近乎苛求般的使用。在家庭式农业生产过程中,每当人和牲畜排出废物,便用沼气池收集起来,然后将产生的沼气进行发电以及生火,之后将发酵过后的沼料灌入田中,用这些自然肥料来肥田,大大减少对于化学肥料的依赖,同时可以降低生产成本,之后在销售完所生产的农业产品之后,再将一些农产品的残品次品喂食给牲畜,这样又可以大大减少养殖的饲料问题。可以说整个过程都是一个闭环的经济结构,在整个过程中并没有产生很大量的环境污染物,上一环节的废物成为下一环节的供料,这是实现整个循环过程所必需的条件,在农业经济学上,这也是实现农业生产成本的最优化组合。可想而知,作为一个可持续发展的过程,它所能带来的不仅仅是社会效益,更多的是经济效益。在中国珠三角地带也实现了渔业的可持续化发展,我认为这是对于日本模式的一种发展,因为它将牧副鱼紧密的结合起来了,首先在珠三角地区大规模进行养蚕,大力发展蚕丝业,然后将蚕的废物掺入鸡饲料,作为鸡的主要饲料,之后将鸡排泄的废物倒入鱼塘,将富含蛋白质的废渣喂食给鱼类,最后在鱼售空后,进行清塘,将塘里的淤泥清理出来,然后用来培育桑树,整个经济系统就循环起来了,这种生产方式作为珠三角常见的生产方式,已经给这个产业链上的各大结构带来的巨大的经济效益,实现实质上的双赢,同时这个过程中没有对环境带来巨大的负担,是新经济发展的巨大出口,也是未来实现农业现代化的巨大目标。应该来说,我们要实现所谓的农业现代化发展,还得从老祖宗所谓的“地

中国如何实现可持续发展 落实科学发展观、实现可持续发展必须依靠科技,转变经济增长方式,由粗放型向集约型转变,把节水、节能、节材、节地与环保、降耗、增效结合起来,发展农业和国企改革应走可持续发展的道路,提高对能源的开发和利用,实现经济效益和社会效益的统一。又如大力发展循环经济,实现资源的高效利用和循环使用,在国民经济核算中引入绿色GDP概念。 哲学方面 (1)物质与意识的辩证关系原理。运用物质决定意识的原理,说明落实科学发展观、实现可持续发展是关系中华民族生存和发展的长远大计。辩证唯物主义认为:物质决定意识,意识是物质的反映。它要求我们想问题、办事情要一切从实际出发,使主观符合客观。我国是世界上人口最多的国家,人均资源相对缺乏。因此,必须始终把控制人口、节约资源、保护环境置于重要的战略地位,正确处理经济发展同人口、资源、环境的关系,只有这样,才能在经济发展的同时,也使生态环境得到保护,我国才能实现可持续发展。树立科学发展观和正确政绩观,必须大兴求真务实之风。 意识对物质有反作用的原理。科学发展观是全面建设小康社会和实现现代化的根本指针。辩证唯物主义认为:意识能够反作用于客观事物,正确反映客观事物及其发展规律的意识,能够指导人们有效的开展实践活动,促进客观事物的发展;歪曲反映客观事物及其发展规律的意识,则会把人的活动引向歧途,阻碍客观事物的发展。它要求我们一定要重视意识的作用,自觉树立正确的思想意识,克服

错误的思想意识。落实科学发展观、实现可持续发展,必将有力地促进经济社会发展与人口资源环境实现良性循环、协调发展,这体现了正确的意识对事物的发展具有巨大的推动作用。 (2)主观能动性与客观规律性的辩证关系原理。落实科学发展观、实现可持续发展必须按规律办事。辩证唯物主义认为:物质运动是有规律的,规律又是客观的、不以人的意志为转移的。人们要取得实践的成功,既要充分发挥主观能动性,又要尊重规律,按规律办事。 (3)联系的观点。人与自然是不可分割的,经济建设与人口、资源、环境之间是相互影响、相互制约的关系。落实科学发展观要处理好经济建设、人口增长与资源利用、生态环境保护的关系,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。要正确处理工程建设与治污和生态环境保护的关系,正确处理调水与节水的关系,正确处理主体工程与配套工程的关系,正确处理质量与进度的关系。 整体和部分是不可分割、相互影响的,整体处于统帅的决定地位。它要求我们要学会从整体上把握事物的联系。在局部和全局的关系上,要顾全大局,局部利益必须服从全局利益。不能为个人利益或小团体利益而损害国家和人民的整体利益。保证南水北调工程建设顺利进行,正确处理局部与整体的关系。 (4)发展的观点。一切事物都是变化发展的。社会主义经济建设是一个长期的历史

河南乡村旅游可持续发展中的问题与对策 80年代中期,河南借鉴国内外乡村旅游发展的经验,开发并形成了一些有影响的乡村旅游区,但是,与国内其他大城市郊区的乡村旅游发展相似,河南的乡村旅游也呈现明显的初级化特征。笔者在实地考察的基础上,解剖河南乡村旅游发展中存在的问题,并提出了发展策略的管窥之见,以期为提升我国乡村旅游档次提供借鉴。 一、河南乡村旅游的发展优势分析 1、农业资源丰富,民俗风情多姿多彩 河南省地处北亚热带和暖温带,地形大致分为山地、丘陵、平原(含盆地)三大类型。复杂的地形条件、明显的过渡性气候,黄河、淮河、海河、长江四大江河水系的流经,使全省形成了各具特色的农业生态类型及景观区域组合。动植物资源丰富多样,盛产苹果、梨、桃、枣、葡萄、樱桃等多种温带水果和各种蔬菜及花卉,形成了各种生产示范基地。河南农业文化不仅地域特色明显,风格各异,而且乡土气息浓厚,民俗风情多姿多彩。这些异彩纷呈的文化习俗,对城市旅游者有着强烈的吸引力。 2、乡村旅游客源市场空间广阔

乡村旅游具有邻近城市,回归自然,交通便利,费用较低等特点,已成为城镇居民周末和节假日休闲度假的首选项目。据从1994年开始的国内旅游调查资料显示:近年来城镇居民一日游和2-3日游的比例呈上升趋势。目前,我国城镇居民利用周末和节假日短期出游已超过55%,他们出游的目的是到周边景区和乡村观光休闲。近年来河南经济发展保持了高于全国水平的增长速度。2004年末,河南省全省总人口9717万人。生产总值8815.09亿元,人均生产总值9071.82元。高于全国平均水平,在全国排在第19位。 乡村旅游的客源目标市场在城市。河南省有大中城市15个,2004年河南省城镇人口2809万人,占总人口的28.9%;全年城镇居民人均可支配收入7704.9元,城镇居民人均消费支出5294.2元。 [2]由此可见,河南省的大中城市已具备良好的出游条件。这为以城市居民为主要服务对象的乡村旅游提供了巨大的客源市场。 3、区位优势明显,陆空交通便利 河南省位于中国中东部,连南贯北、承东启西,是中国内陆交通运输的重要枢纽。全省铁路通车里程3428公里,京广、陇海、京九等铁路干线纵横交错,从中国江苏连云港至荷兰鹿特丹港的亚欧大陆桥横穿全省。公路四通八达,通车里程达5.5万公里,实现了乡乡通公路。北京至珠海、连云港至霍尔果斯高速公路,河南境内段已修通600公里。河南现有飞行航线46条,郑州、洛阳、南阳3个机

浅谈中国可持续发展面临的问题及对策 李凤莲 佳大附中

浅谈中国可持续发展面临的问题及对策胡锦涛同志在十八大报告中提出要推动工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。这是保障经济可持续发展最具实践意义的战略对策。改革开放34年来,我国的经济总量及综合国力、科技、教育等各个方面都取得了举世瞩目的成就。2010年中国GDP更是超过日本,成为世界第二大经济体。但同时也带来了严重的环境污染、地区发展不平衡、社会分配不公等诸多问题,这些问题对我国经济的可持续发展带来了严重的威胁。我们迫切希望寻找一条经济、社会、环境之间协调的可持续发展道路。 可持续发展战略的思想可以概括为三个方面:首先,发展的目标应该是多元化的。人类不能片面追求经济的增长,而忽视对那些同样影响人们长期生存和整体生活质量的有关健康、安全、教育、公平、就业及环境和生态保护目标的追求。其次,发展应该是协调的。不仅在社会、经济、环境系统内部要协调,系统之间也要协调。第三,发展应是可持续的。人类应该努力维持自然资源的水平并使之得到逐步改进,使之既能满足当代人的需要,又不至于危及后代人的发展。实质就是承认环境和发展之间相互依赖、相互支持的关系,在发展中融入资源和环境因素,在保护环境的前提下贯彻发展的思想。中国经济还能持续发展吗?当前,中国经济在可持续发展过程中面临着哪些问题?如何解决? 一、当前中国经济持续发展,面临的主要问题 1、严峻的人口问题国家统计局2010年第六次全国人口普查结果:全国总人口1370536875人,其中60岁以上人口为177648705人,占总人口的13.26%;65岁以上人口为118831709人,占总人口的8.87%。我国已经步入老龄化社会。可以看出,尽管中国已经实施了卓有成效的计划生育政策,但由于中国人口基数过大,人口增长依然过快,其中性别结构、年龄结构、城乡人口结构等依然存在失衡,问题突出。过快的人口增长对自然环境、社会经济造成各种压力,环境承载量过大,生态系统有失平衡并导致恶性循环,进而严重影响社会经济的发展。 2、严重的环境污染问题日益严峻的环境污染问题是中国人最为关注的首要问题。日前,中国国家环境保护总局在全国范围内进行了一项社会调查:40%以上的受访者指出,非常

浅谈中国农村的可持续发展 研1302 蒋吉众1315073004 摘要:可持续发展就是建立在社会、经济、人口、资源、环境相互协调和共同发展的基础上的一种发展,其宗旨是既能相对满足当代人的需求,又不能对后代人的发展构成危害。注重社会、经济、文化、资源、环境、生活等各方面协调“发展”,要求这些方面的各项指标组成的向量的变化呈现单调增态势,至少其总的变化趋势不是单调减态势。农业的可持续发展也越来越受到世界的重视。中国农业可持续发展战略研究主要是吸收、借鉴和运用西方农业可持续发展战略理论研究成果和发展经验的同时根据自身发展状况进行变革和改进,最终形成促进、推动中国农业可持续发展战略目标实现的新型战略理论体系。 关键词:可持续发展;中国农业;新型战略理论体系 1 农业可持续发展的含义 1987年2月,布兰特夫人在《我们共同的未来》长篇报告中最早提出了“可持续发展”的概念:“既能满足当代人的需求,又不危及后代人满足其需求的发展”。 联合国粮农组织把农业可持续发展定义为:是指采取某种使用和维护自然资源的方式,实行技术和体制改革,以确保当代人类及其后代对农产品的需求得到满足的农业;是一种能够永续利用土地、水和动植物的遗传资源的农业;是一种环境永不退化、技术使用恰当、经济能够维持、社会能够接受的农业。1994年7月,《中国21世纪议程》把我国农业可持续发展确定为:保持农业生产率稳定增长,提高食物生产和保障食物安全,发展农村经济,增加农业投入,改变农村贫困落后状况,保持和改善农业生态环境,合理、永续利用自然资源,特别是生物资源和可再生资源,以满足逐年增长的国民经济发展和人民生活的需要。 2 中国农业可持续发展的必要性 我国是人口众多,资源相对不足的国家,在现代化建设中必须实施可持续发展战略.它是社会主义初级阶段的客观要求,也是中国国情所决定的,中国人口规模大而素质较低,资源人均量贫乏而浪费大,生态环境脆弱,承载力有限,经济技术水平不高,只有走可持续发展之路,才能使我国经济持续、快速、健康发展。 在二十一世纪的到来,我们的可持续发展也有了新的要求、目标和问题需要我们去解决。可持续发展的总体目标是:可持续发展能力不断增强,经济结构调整取得显著成效,人口总量得到有效控制,生态环境明显改善,资源利用率显著提高,促进人与自然的和谐,推动整

农村的可持续发展问题 可持续发展,在1972年被提出,直到现在仍是亟待得到落实的科学发展模式,它要求既满足当代人的需求,又不损害后代人满足其需求。那么现在我们到底有多少方面实现了,而作为中国基础的农村,又实现了多少? 胡锦涛主席执政期间确立的“科学发展观”,要求发展必须“全面、协调、可持续”,可见“可持续发展”的重要性。然而我们不打不面对的现实就是我们现在的发展很多都是忽略了可持续,而只是注重经济发展的增长值,造成严重的环境破坏。农村,居住着中国过半的人口,与土地息息相关,可持续发展是否得到了贯彻和落实呢? 自幼生活在农村,见证了农村很多的变化,对农村的发展的迅速感到高兴,但同时也不得不面对很多的不好的变化。 1,环境污染问题 先是化肥和农药的使用。随着农业科技的迅速发展,农药和化肥越来越多的进入农业,但是懂得如何使用化肥农药的人却很少,再加上对农民的培训不足,造成了对农药和化肥的滥用。化肥和农药的大面积使用,不但增加了成本,而且造成了严重的生态破坏和环境污染。农村的河流有很多因为这些而遭到污染。 还有工厂的污染。随着城市对环境要求的提高,许多工厂不得不面对迁移的问题,于是,农村成为了他们的目标,同时,一些村庄的领导为了得到所谓的政绩,同意高污染企业迁移到本村,但不久之后他们就会发现自己村庄的空气,水等等都遭到了破坏。他们的决定显得得不偿失! 然后是农业经营废弃物的问题。在种植作物的时候,很多被除掉的作物的枝叶,被随意丢弃在路旁,不时发出一阵阵怪味。还有农药瓶,废弃塑料膜等等,污染了环境,也带来了很多潜在的安全隐患 生活垃圾的污染。随着农村生活水平的提高,农村的生活垃圾已经不仅仅是菜叶,瓜果皮了,塑料袋,废弃衣物,甚至废旧家电也时常出现在防垃圾的地方。但由于农村没有环卫部门的管理,垃圾都是丢弃在路边或者以前的水渠里,垃圾得不到清理和处理,任其在自然条件下分解,长期暴露在空气中,不仅污染空气,而然有害物质会渗入地下,污染水质。 生活和养殖废水。因为农村没有下水道和污水处理,所以农村的生活污水和养殖废水都是直接排放,臭气熏天,蚊子滋生,也加剧了环境污染。 2.人口问题 人口作为农村可持续发展的指标,人口的因素对农村可持续发展有一定的制约作用。由于农村的受教育程度普遍偏低,导致人口素质低,直接影响了农村的产业结构调整,不利用科技在农村的使用和推广,造成了农村发展的恶循环,对农村可持续发展起阻碍作用 另外,农村的很多劳动力都以农业为主,处于不充分就业状态,造成劳动力浪费。农村的科技水平造成农业生产处于低水平状态,土地利用率也不足,同时占用很多不必要的劳动力,农村亟待提高机械化水平。 人口素质低还带来人口问题。封建观念深,养儿防老的旧思想严重,由此引发的超生问题大大加重了农村的人口问题。甚至一些村干部带头超生,助长了超生的势头。将来面对的不仅是罚款,更多的是将来的负担。 此外农村还存在很多诸如土地,资源等等问题。农村的问题已经到了不得不尽快解决的地步,不能等他完全恶化的时候再去弥补。

温馨提示: 此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。 课时提升作业二十九 中国东北地区农业的可持续发展 2017年8月8日,“中国·大兴安岭国际蓝莓节暨山特产品交易会”在山城加格达奇开幕。据此完成1、2题。 1.大兴安岭生产的“中国北极蓝莓”是国家地理标志保护产品,成为大兴安岭一张天然名片,该地大力发展绿色食品产业的优势在于( ) A.劳动力丰富,工资成本低 B.机械化水平高 C.科技发达 D.无污染的原始环境状态 2.大兴安岭蓝莓产业已从蓝莓原果及果汁生产,发展到自主开发生产以蓝莓果酒、果汁饮料、罐头、果酱、果糖、干果、烘焙食品为代表的蓝莓系列产品,此举反映了大兴安岭林区农业发展的方向是( ) A.抓好“天然林保护工程” B.推进农业向规模化、生态化发展 C.发展特色农业和山特产品加工业

D.实现由产品加工向原料生产转变 【解析】1选D,2选C。第1题,东北地区农业的发展方向在不同的地区有不同的特色,在大兴安岭地区以完善当地的农业结构,延长生产链为中心。蓝莓的种植就是利用了当地无污染的环境。第2题,各种蓝莓产品的开发实行了发展特色农业和山特产品加工业的发展方向。 【加固训练】 (2018·天津模拟)读下图,回答(1)、(2)题。 (1)该图最有可能是 ( ) A.东北耕地分布图 B.东北经济作物分布图 C.东北粮食作物分布图 D.东北林地分布图 (2)该地区农业发展的重点方向是 ( ) A.保持水土 B.建成我国的畜牧业基地 C.综合治理中、低产田 D.建成我国重要的农林基地 【解析】(1)选D,(2)选D。第(1)题,从图例可看出,该地理要素主要分布在大、

Nature综述:中国在改善自然环境可持续发展与农村民生方 面取得巨大成就 前言 7月12日,国际顶级期刊Nature 以长篇综述论文的形式发表了澳大利亚、中国、美国的16家单位19名科学家的合作研究成果——China’s response to a national land-system sustainability emergency(中国对国家土地系统可持续发展突发事件的响应,点击标题免费下载论文)。 近四十年来,中国进行了人类历史上规模最大的土地系统可持续发展的干预活动,启动了包括三北防护林、天然林保护、退耕还林还草等一系列投资巨大、在国内甚至世界上都具有重要影响的生态环境建设工程。为了综合中国在设计和实施这些重大工程中所取得的经验,帮助世界上其它国家在实现联合国可持续发展目标方面取得进展,由澳大利亚迪肯大学Brett Bryan 教授和联邦科学与工业研究组织的皋磊研究员 领衔,来自三国的19名科学家组成的科研团队,科学地审 视了中国16个旨在提高环境与民生可持续发展的重大工程(三北防护林体系建设工程、国家水土保持重点建设工程、长江中下游地区等防护林体系建设工程、农业综合开发项目、长江上中游水土保持重点防治工程、国家土地整治工程、天然林保护工程、退耕还林还草工程、重点地区速生丰产用材

林基地建设工程、中央财政森林生态效益补偿基金工程、京津风沙源治理工程、野生动植物保护及自然保护区建设工程、中国-全球环境基金干旱生态系统土地退化防治伙伴关系项目、岩溶地区石漠化综合治理工程、草原生态保护补助奖励项目、耕地质量保护与提升工程)。 研究成果该研究团队发现自1998年起,中国对可持续发展的投资急剧增加;至2015年,这16个工程在约620万平 方公里的土地上(中国国土面积的65%)共投资了3700多亿美元,并调动了5亿劳动力。这一努力在全球范围内都是史无前例的。尽管不完美,但确实给整个国家的自然环境与人民的生活环境带来了莫大的好处。联合国在2015年底才 提出来17个可持续发展目标,而早在中国的这一系列重大 工程已经致力于解决众多的可持续发展目标(图1)。 图1. 中国重大生态建设工程投资映射到17个联合国的可持续发展目标的投资额(单位:十亿美元) 这些工程的环境目标包括缓解长江和黄河的侵蚀、沉积及洪水,在干旱的北方防治沙漠化,在多石灰岩的西南部地区治理石漠化,减少沙尘暴对首都北京及附近地区的影响,保护天然林地,以及提高耕地生产力等(图2)。 图2. 中国可持续发展重大工程覆盖面积(自上而下分别为 水土保持、沙漠化控制、耕地生产力提高、土地整治回收和开发、草原管理、野生动植物保护和自然保护区、森林管理、

退耕还林对农户可持续生计的影响分析 退耕还林对农户可持续生计的影响分析 根据统计分析所得结果,退耕还林在一定程度上使退耕户的收入减少,尤其是林业收入方面,仅有 4.5%的退耕户取得了林业收入。究其原因,退耕还林工程以生态林种植为主,生态林所占比例为9 6.3%。另外,退耕还林所种植的树苗通常生长较慢,很多退耕户无法的补助期内获得林业收入。退耕还林后,退耕户的养殖业收入有所增长,但增长幅度并不明显。非农收入在退耕户收入比例中得到显著增加,也成为了退耕还林后农户的重要经济来源。图1为可持续生计框架结构示意图。 虽然退耕还林使退耕户将收入主要来源转移到非农收入上来,但在农户收入变化中仍不能具体说明退耕还林对农户收入变化的影响。部分学者认为,退耕户收入的转移与西部大开发的政策有密切关系,这一政策对农户外出务工有很大的激励作用,成为激发农户由种植业向非农收入转移的重要动力。 3 退耕还林对资产的影响 在上文分析退耕还林对农户收入影响的基础上,还对生计资产这项长期的影响效应因素进行了分析。第一,西部贫困地区人力资本薄弱。影响收入水平的重要因素是农业和非农劳动力的数量,这也是影响可持续生计的重要因素。现阶段,我国农业生产中的劳动力逐步递减,农业劳动力的减少也导致农户非农收入的增加。此外,很多农户家庭的文化程度较低,很多贫困地区劳动力的文盲率较高,不仅普遍

存在着劳动力素质较低的问题,而且在人力资本投资方面也相对匮乏,这些都是制约当地农户收入增加的重要因素。第 二,物资积累匮乏。根据调查,很多农户的物质资本过少,农户房产在总物质资产中占据着绝大部分的比例,很多贫困户的收入仅足以满足个人消费,缺乏农业投资能力,这限制了农户收入的增加。第三,自然资本的匮乏影响农户从土地中取得可持续收入。受当地自然条件的制约,退耕户智能种植生态林,农户无法取得现期收益。第 四,社会资本不足影响可持续收入水平的提高。虽然退耕还林在短期内改变了农户的收入结构,但却无法完成农村的产业结构调整,农户的收入结构不够稳定。另外,就业信息和机会的缺乏进一步制约了农户收入水平的提高。 4 结语 在地方居民的生计指标评估方面,可持续生计的分析方法是一种科学的概念与方法,能够有针对性地对退耕还林工程对农户收入的影响进行科学分析。在参考和借鉴国际上的可持续生计分析框架的基础上,结合中国退耕还林生态工程项目,对农户的可持续生计进行分析,科学地评价退耕还林在农户收入方面的作用。 在该工程项目中,根据具体地形布置骨干输水管道,在综合考虑林地供水情况后,尽量减少了骨干管道的输送距离,并且在确保工程安全、操作管理便捷等基础上,在 1、 2、3号系统中分别布置了主干管1条,分干管 2、

中国可持续农业发展现状与展望 姓名学号指导教师 摘要:中国是一个农业历史悠久的国家,农业在整个国民经济中占有重要的地位。自1949年新中国成立以来,尤其是80年代改革开放以来,中国的农业发展迅速,以有限的耕地养活了占全世界22%的人口,取得了令人瞩目的成就。发展可持续农业,是全球的共识和潮流。今后农业将朝着现代化、集约化、持续化、农业产业化的方向发展。围绕可持续农业的概念和理论进行探讨,结合世界各国可持续农业的发展实践,指出我国发展可持续农业一定要从实际出发,选择适合人口众多、资源匮乏、环境恶化、生产力水平较低、资源利用潜力大的特殊国情的可持续农业发展模式、发展方向和目标。 关键字:中国农业;可持续农业;现状;展望 1.可持续农业研究现状 目前,国际上研究和开发可持续农业主要采取与耕作制度有关的技术措施,主要包括以下5个方面:1)作物轮作[5]。用以缓和杂草、昆虫和病害的为害,与常规耕作措施配合,降低土地侵蚀;2)综合生物防治。用轮作、害虫预测预报、气象探测卫星、抗性品种、播种期调节等措施降低对化学农药的依赖;3)综合植物营养管理。应用豆科固氮、有机肥料、微生物肥料、精深施用化肥,并通过土地改良提高肥料利用率,降低化肥施用量,减少硝态氮对水环境的污染;4)保护性耕作。包括覆盖作物、等高带状间作及各种少耕和免耕;5)混合农耕制度。包括动物饲养和林业在内的农场种植制度。在可持续农业研究上强调学科的综合性、系统性和实践性,因而耕作制度改革也是可持续农业的一个重点,它的内涵既包括轮作、混合农作、保护性耕作和旱地农业,也包括发展中国家广泛应用的间作、复种和农林制等内容。 我国农业可持续发展的方向和目标是:控制人口,提高素质;节约资源,保持环境;集约经营,增加效益;优化产业结构,重塑良性生态系统;加速技术替代,建立生态平衡机制。这就对原来的耕作制度提出了新的要求,只有将耕作制度研究领域扩大到“广义农业”范围内,才能适应农业可持续发展的要求。在“广义农业”的范畴内发展耕作制度,要认真处理好各方面关系,如农牧、农林、用养、产加销等关系,才能促进整个农业的协调持续发展。 研究表明,高产高效持续耕作制度是可持续农业发展的技术载体。耕作制度是农业发展的基础,农业生产发展层次大体可分为作物制度、种植制度、耕作制度和农作制度4个水平,每一层次水平的上升均标志着资源利用和生产力水平的提高。例如,从一季作物到多熟的种植制度,因复种指数提高,更能充分利用光、热、水及土资源而提高土地生产力;融种植制度与土壤管理制度于一体的耕作制度,则是将获取短期的高土地生产力与培肥土壤、保持土壤长期生产能力相结合;将种植、养殖、土壤寓于一体的农作制度,则是在更高层次上将社会、自然、生物资源更全面地组合、开发,为发展农业生产、提高农业总体效益和不断满足社会需求提供了基础。由种植制度、耕作制度向农作制度演替,也是国际农业发展的大趋势。改进种植制度、发展持续农作制进而发展可持续农业已成共识。 可持续农业发展思路的核心是集约性与可持续的高度协调统一。在生产优先、经济与生态并重的原则下,力争做到生产可持续性、经济可续性和资源可持续性三位一体。这就需要建立起相应的高产高效持续农作制度技术体系,并要求该体系具有显著的技术特点。第一,集约农作,持续高产。将提高土地生产率放在首位,强化土地利用的集约化程度,不断提高

中国农村人口问题与中国可持续发展 叶文虎宁淼 内容提要: 中国人口问题是中国可持续发展面临的首要问题。中国13亿人口中约有9亿是农村人口,因此所谓“中国人口问题”根本上是中国农村人口问题。人口为什么会成为一个“问题”则是关注的焦点。通过对人口问题本质进行剖析发现,研究人口问题必须着眼于人与自然的关系以及人与社会的关系,而解决中国的人口“问题”则必须着眼于农村人口生存方式的改变。从当前我国农村人口的生存方式和状况来看,中国的农村人口问题折射在农业、农村问题上,故统称为“三农”问题。为此,着眼于中国可持续发展提出解决中国农村人口问题的途径和建议。 关键词:人口问题/三农问题/中国可持续发展/生存方式/统筹 由人类社会与环境组成的世界系统在基本层面上可以概括为三种生产——物质生产、人的生产和环境生产——的联系,[1](见图1)。三大生产呈环状结构,物质流在它们之间的畅通程度决定着世界系统的和谐程度,进而决定着人类社会是否可持续发展。 人的生产环节其基本参量是人口数量、质量与消费方式,其中人口数量和消费方式共同决定了社会总消费(对物质生产产生的生活资料的消费与对环境生产产生的生活资源的消费)。在传统的生存方式或模式中,社会的总消费决定着自然资源的消耗。社会总消费的无限提高与自然环境供给(产出)的有限性的矛盾日益严重,它导致世界系统失控;人口素质涵括人的科技知识水平和文化道德修养,它不但应决定人参加物质生产、环境生产的能力,而且应表现为调节自我生产和消费方式的能力,因此,人口素质的提高,不仅会体现在单种生产,如物质生产和环境生产的提高和人的生产的改善上,还会体现在调节三种生产的能力的提高上。由此可见,人既是社会可持续发展的动力与源泉,在某种意义上又是社会可持续发展的负担,因此,人口规模适度、人口素质优良与人口结构合理的状态是实现人类社会可持续发展的必要条件。 中国13亿人口中有9亿是农民,基数大、素质低、结构不合理是其最基本的特点,因

Perspective / RURAL LANDSCAPE 152 肖毅强 华南理工大学建筑学院教授、博导、生态城市与绿色建筑实验室主任 乡村景观的可持续发展 风貌也为城市居民所向往。然而,千百年来,出于生计考虑,农民靠山吃山、靠水吃水的生活模式根深蒂固,加之消费社会的资本渗透,导致乡村自然水土资源、生态环境遭到破坏性开发。譬如砍伐树林贩卖木材速度远快于植树造林速度,大量种植速生经济林(如桉树)导致土壤沙化、地下水位明显下降,大肆开山采石和贩卖土方,这些目光短浅、竭泽而渔利用自然的方式只会导致生态环境的迅速恶化和一系列环境问题。 我们深知:农民的经济收入和生活品质问题不解决,一味地宣传保护自然资源显得曲高和寡,风景园林师应当在农民经济收入和自然景观资源保护中寻求平衡点,协助政府在保护耕地面积的前提下制定合理的景观保护和利用策略,指引农民有序利用自然资源创收,提高生活水平。例如规划苗圃,引导农民种植畅销的苗木,增收的同时增加了绿地率;营建具有经济价值的果树复合林(上层种植板栗、柿树、核桃、枣树、枇杷、杨梅、梨树等植物,下层空地尤其是田间地头种植具有药用价值的牡丹、芍药、天门冬、麦冬等植物),增加经济收益的同时还能服务于休闲农业;倡导桑基鱼塘等生态养殖持续创收。 3 乡村建设中人地关系的协调者 乡村建设和乡村景观保护的执行主体在于农民,尊重农民的生活方式、利益诉求才能调动其保护乡村自然风貌和建设家园的积极性。风景园林师一方面要主动地欣赏和适应乡村自然风貌;另一方面又要能动地探索利用乡村自然资源为社会服务。因此,风景园林师在乡村建设中应扮演农民与土地之间的协调者,针对不同地区制定具有针对性的建设方案。譬如对于条件较差的地区则要优先改善道路交通、给水、排水、电力通信、垃圾收运等基础建设工程;对于现状基础设施条件较好的地区开展区域环境整体治理,结合园林绿化突出地方特色;对于具有自然和人文景点的地区则应注重景观风貌保护,开展生态旅游活动。 总之,风景园林师要综合协调人地矛盾,就是要以人为本,不推山,不砍树,不填塘,保护乡村的自然肌理和历史风貌,从产业结构、基础设施、建设材料等方面,按照节地、节土、节能、节水、节材五个方面建设乡村;并将乡村建设与休闲农业、乡村旅游结合起来,发展乡村服务业,利用乡村风貌为农民创收,实现乡村风貌保护和自然资源利用的双赢局面。 当城市发展所产生的问题让人失望时,看到质朴自然的乡村景观,都会油然而生“希望在乡村”的感慨:其一,优美的乡村景观大多尚未遭遇“建设性破坏”;其二,乡村依然有机会发展成更美好的人居环境。然而,千百年来传统农耕模式沉淀下来的中国乡村景观正普遍面临产业模式陈旧、传统村落破败、乡村人口凋零、乡村发展缺乏动力的状况,现状的美景只是“无以为继”的停顿和无奈! 这是两个问题导致的:第一,如何保护传统与地域特色的乡村景观风貌;第二,如何构建可持续的发展机制与模式,成就更加美好的乡村景观。某些问题的结症也许超越了专业范畴,但专业层面 解决问题的思路必须清晰。 1 优化产业模式落实乡村可持续发展 乡村景观是村落产业状态的体现:体现为人类利用地景资源的 生产方式和聚居方式。其对自然环境的协调关系构成了乡村景观的核心价值。 然而,现行的城乡机制正引导着乡村向非农业化方向发展:停滞的农耕产业不能改善乡村人民的生活水平,“外出务工”、“村村办厂”及“建设征地”等不断升级的“被动适应”模式成为了乡村“脱贫致富”的主要手段。这些对乡村社会形态及自然环境造成的深层伤害,最终体现为乡村景观特色的丧失。 “美丽中国”话题下的乡村景观,其出路决不是工业化、城市化!中国广大乡村必须构建可持续的发展模式,以其农业(包括 林畜牧渔等)产业的现代化以及对地景资源的精明利用,带动乡村生活水平的提升。我们看到,欧洲优美的乡村景观背后,是悠久的现代农业发展历史,这方面我们要补的课太多。立足生态环境的乡村产业发展,体现为环境资源利用的优化和地景资源服务能力的提升,并将乡村发展彻底融入城乡一体的社会经济系统中。 合理的产业模式将带动日常化的生产生活“经营”乡村景观,并通过发展来实现乡村景观的特色保护和发展:统筹乡村空间规划,整理零碎化的地景资源,优化产业模式,强化乡村聚落形态管理,配套市政及公共服务等,逐步实现乡村环境发展和自然资源保护。

第二讲中国可持续发展之路 [考试说明] 1.协调人地关系的主要途径;2.走可持续发展之路的必然性。 一、我国为解决全球性问题提出的行动纲领 1.我国在全球可持续发展和环境保护中责任重大的原因 (1)我国是国际社会的一员。 (2)我国是发展中国家。 (3)我国是世界上人口最多的国家。 (4)我国深受人口、资源、环境等全球性问题的困扰。 2.我国为解决全球性问题提出的行动纲领 控制人口,节约资源,保护环境,实现可持续发展。 二、人口战略 1.人口问题 (1)人口众多,人口素质较低;(2)人口结构不合理;(3)均自然资源占有量少。2.人口战略 严格控制人口数量,提高人口素质,合理利用自然资源。 三、资源战略 1.资源问题 (1)人均资源占有量低于世界平均水平。 (2)对资源的不合理开发利用,造成资源短缺。 2.资源战略 (1)保护和合理利用有限的自然资源。 (2)依靠科技进步充分挖掘潜力,促使其增值。 (3)建立资源节约型的经济体系。 四、环境战略

1.重要性 经济发展是实现可持续发展的核心和前提,也是可持续发展的立足点、切入点和归宿点。 2.措施 (1)必须把发展经济摆在首位,作为各项工作的中心。 (2)在保证经济持续稳定、协调增长的前提下,保护自然资源,改善生态环境,坚持社会和经济长期、稳定发展。 一、知识联系串一串 二、核心问题想一想 1.我国实施可持续发展之路的原因是什么? 2.实现循环经济的基本途径有哪些? 考点(一)中国走可持续发展道路的必然性[学法:练全悟透·快速通关] [题点全练]

耕地在国家经济发展建设中具有多种功能,如生态安全维护、国民经济贡献、基本生活保障、粮食安全保障等功能。读我国1949~2011年耕地功能变化示意图,完成1~2题。 1.1985年后出现的曲线②反映的耕地功能是() A.生态安全维护B.国民经济贡献 C.基本生活保障D.粮食安全保障 2.引起曲线①功能强度持续上升且跃居首位的最主要原因是() A.人口总数巨大B.现代农业的发展 C.大力开垦荒地D.地理环境的变化 解析:1.A 2.A第1题,生态安全维护功能用地是在发展到一定阶段,即环境问题突出时,人们才意识到应该采取的必要措施,一般较晚才会出现此类用地。第2题,图中曲线①应该是粮食安全保障功能。在新中国成立初期,由于人口较少,人地矛盾不突出,故粮食安全保障功能没有得到强化;随着人口不断增加,粮食问题日益突出,故此功能加强。 河西走廊是中国沙漠化最严重的地区之一。目前河西走廊北部的沙漠加速向南入侵,绿洲沙漠化日趋严重。如图为河西走廊各种沙丘形成因子分析图,据此完成3~4题。 3.结合材料及所学知识,分析最有可能发育成流动沙丘的区域是() A.①B.② C.③D.④ 4.造成近些年该地区北部地带沙漠化迅速南侵的主要原因是() A.气温升高,岩石风化增强 B.绿洲地带水源枯竭 C.冬季风势力增强 D.降水减少,雪线升高 解析:3.D 4.B第3题,植被覆盖率低,风速大,沙源供给相对较少,沙丘易流动,④地是最可能成为流动沙丘发育的地方。第4题,由于河西走廊水源来自南部山区,北部

论文题目:可持续发展的农业模式 姓名:葛夫鹏 学号:3136604067 年级专业:13级环境设计2班

目录 一、农业可持续发展产生的背景 二、农业可持续发展的定义 三、农业可持续发展的基本特征 四、农业可持续发展的原则 五、农业可持续发展的战略目标 六、实现可持续农业战略目标的方法 七、农业可持续发展研究的目的 八、农业可持续发展研究的意义 九、我国实施农业可持续发展模式应注意的问题和对策 十、我国可持续发展的农业在未来应选择的模式

一、农业可持续发展产生的背景 农业可持续发展是可持续发展概念延伸到农村及农村经济发展领域时而生成。在此之前,若干国家的一些有远见的学者早已开始了对常规农业现代化投入获得高产的反思,提出了侧重面有所不同的替代模式。人类出现之后,自然协调功能慢慢萎缩,人类自身的生产和思维的发达,成了主宰自然优势物种,对自然环境的伤害越来越严重。人口增长与生态环境恶化的矛盾日益尖锐,突发性生态环境问题接踵而至。特别是我国加入世贸组织后,农产品面临着国际市场的严峻挑战。所以,我们有必要发展生态农业,改善我国农业发展结构,发展农业经济的可持续发展,以促进我们国家的不断完善、进步。 二、农业可持续发展的定义 可持续农业是在总结有机农业、生物农业、石油农业、生态农业等替代农业模式,在农业生产中贯彻可持续思想的基础上产生的。强调农业发展必须合理地利用自然资源,保护和改善生态环境,并在此基础上不断提高农业的生产水平和农民的收入水平,降低农村贫困比例,以使农业和农村经济得到持续、稳定、全面的发展。 三、农业可持续发展的基本特征 在强调农业发展的同时,重视自然资源的合理开发利用和环境的保护。 四、农业可持续发展的原则 可持续农业需要环境可持续性、经济可行性和社会可接受程度的结合,对环境负责的生产体系需要统一考虑一系列物理的、生物的和环境的因素,包括: 1)缩短施肥周期,减少农田养分流失,确保农田中的和外部投入的养分的有效结合。 2)保护和增强土壤储蓄养分、水分和抗侵蚀的能力。 3)有效使用轮作、作物覆盖、绿肥、作物残渣和动物粪便。 4)加大豆科作物和其他来源生物氮的使用。 5)在有机养分供应得不到满足的情况下,平衡、有效地使用化肥。 6)通过作物耕作、栽培手段,包括害虫统一治理和其他形式的生物控制,对害虫、疾病、杂草采用天然控制办法。 7)当害虫监测清楚表明对作物构成威胁、经济损失达到临界值,且使用其他方法明显无效时,考虑使用杀虫剂。 8)保持作物和畜禽的多样性,提高其生物和经济稳定性。 9)选用能够适应当地条件的具抗害虫能力的作物品种。 10)对生态过程开展更广泛地多学科研究,重点强调具抗病原、抗虫、抗微量元素缺乏和抗毒性的作物育种。

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/c78088759.html, 失地农民可持续生计问题研究 作者:张玉娟李彬 来源:《时代金融》2013年第35期 【摘要】失地农民可持续生计问题一直是社会关注的焦点,它直接关系到我国和谐社会的构建。本文以重庆市涪陵区的失地农民为研究对象,在深入了解和全面调研失地农民生存现状的基础上,针对涪陵区的实际情况,提出了解决失地农民可持续生计问题的路径选择。以期为政府及相关部门决策提供理论支撑。 【关键词】失地农民可持续生计路径选择 一、引言 随着我国城市化和工业化迅猛发展,很多地区都面临着农业用地被非农利用的问题,农民失去了赖以生计的资源——土地。据国土资源部的调查显示:全国耕地面积由1996年的19.51亿亩,减少为2004年的18.37亿亩,7年的时间,耕地净减少了1.14亿亩。{1}以现在的经济发展速度,2000年~2030年的30年间,占用耕地将达到5450万亩以上,失地和部分失地的农民将超过7800万人,甚至超过1亿人,将有一半以上的农民既失地又失业。{2}对于农民而言,土地是农民最基本的生活保障,失去土地就等于失业,失地后大多数农民处于无保障或低保障状态,成为失地农民。失地农民不论是社会保障还是生计问题都面临很大的困难,偏离了我国构建和谐社会的目标。 为了更深入了解失地农民的现状及生活中存在的困难,本文结合重庆市涪陵区失地农民的现状进行分析。调研数据表明,仅从2000年至2005年6月,涪陵区各类建设用地就审批了128宗,总面积达858公顷,其中农用地626公顷,耕地占476公顷。涪陵区的建设征地不断增加,失地农民人数也不断增加,下表反映了从1982年到2005年23年间涪陵区失地农民人数增加变化情况{3}: 从1982至2004年的23年间,涪陵区因城市化、工业化发展而造成的失地农民人数共计30347人,涉及到荔枝、桥南、李渡、龙桥等共计12个乡镇、街道。随着近几年城镇化发展 的进一步加快,更多的农业用地会转化成非农用地,失地农民的数量会越来越多,解决好这一群体的生活、教育、就业、医疗等问题是涪陵区全面建设小康社会的重要目标之一。 二、涪陵区失地农民生存面临的问题