Red 同源重组技术研究进展

韩 聪

1,2

张惟材

1*

游 松

2

(1军事医学科学院生物工程研究所 北京 100071 2沈阳药科大学 沈阳 110016)

摘要 伴随着分子生物学的发展,一种基于 噬菌体Red 重组酶的同源重组系统已应用于大肠杆菌基因工程研究。Red 重组系统由三种蛋白组成:E xo 蛋白是一种核酸外切酶,结合在双链

DNA 的末端,从5 端向3 端降解DNA,产生3 突出端;Beta 蛋白结合在单链DNA 上,介导互补单链DNA 退火;Gam 蛋白可与RecBC D 酶结合,抑制其降解外源DNA 的活性。Red 同源重组技术具有同源序列短(40~60bp)、重组效率高的特点。这种技术可在DNA 靶标分子的任意位点进行基因敲除、敲入、点突变等操作,无需使用限制性内切酶和连接酶。此外,这种新型重组技术可直接将目的基因克隆于载体上,目的基因既可来源于细菌人工染色体也可是基因组DNA 。Red 同源重组技术使难度较大的基因工程实验顺利进行,大大推动功能基因组研究的发展。关键词 Red 同源重组 基因打靶 基因工程收稿日期:2003 08 05 修回日期:2003 11 03*通讯作者,电子信箱zhangweicai@https://www.doczj.com/doc/c711836424.html,

同源重组是基因工程实验中常用的技术手段,在基因打靶和基因克隆方面具有重要作用。常规的基因打靶技术是以Rec A 同源重组为基础,通常需要数百碱基甚至更长的同源序列,并且重组效率较低,更由于真核基因组中大量重复序列的存在,而导致意外重排现象的发生。B AC 、PAC 、YAC 等克隆载体的构建为基因克隆提供了有力工具,但常规的克隆操作依赖于限制性酶切位点的存在,还需繁琐的连接、纯化步骤,大大限制了对大片段基因功能的研究。近几年来,一种基于 噬菌体Red 重组酶作用的同源重组技术逐渐成为基因工程研究的热点之一,并取得了一系列重要进展。

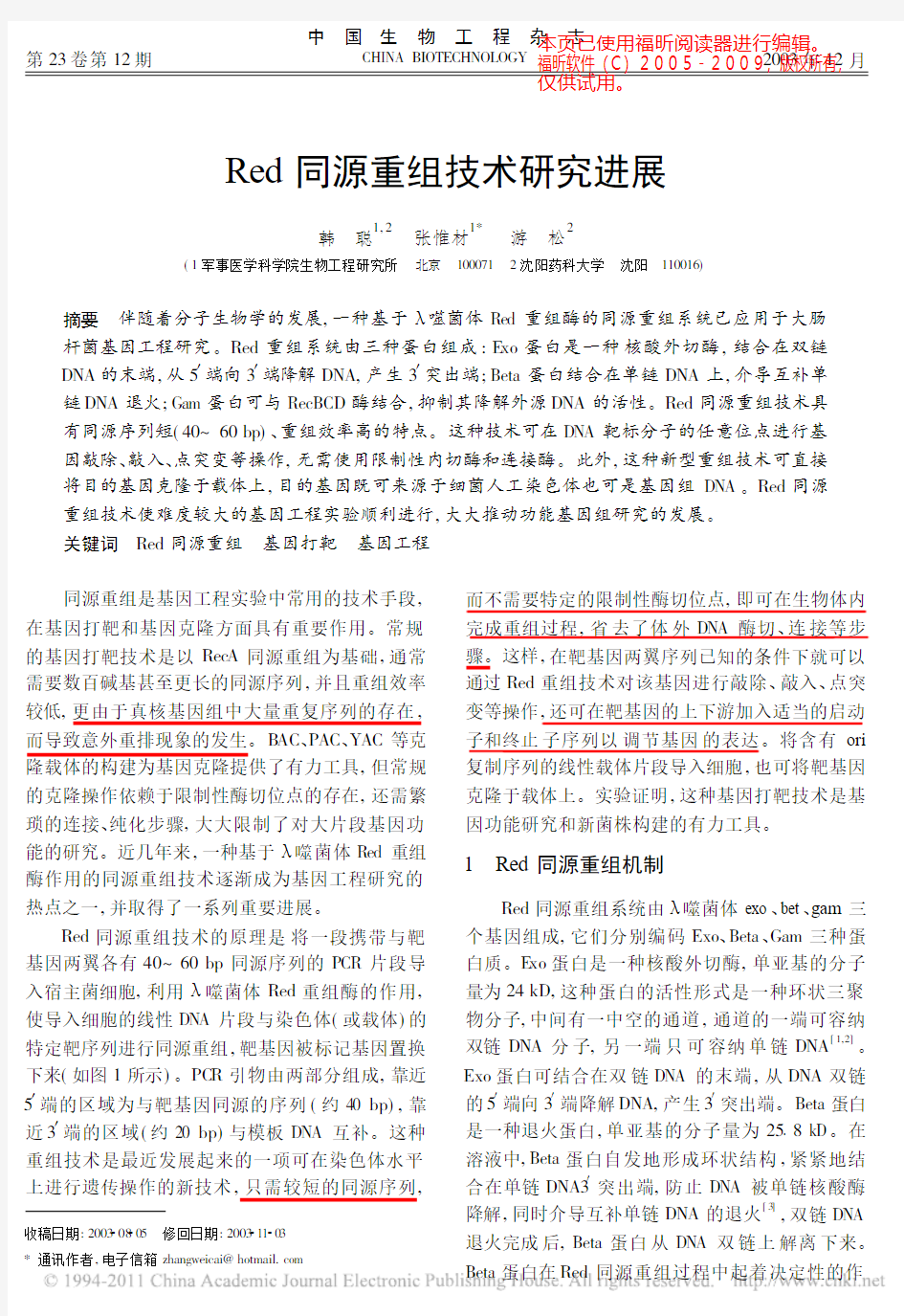

Red 同源重组技术的原理是将一段携带与靶基因两翼各有40~60bp 同源序列的PCR 片段导入宿主菌细胞,利用 噬菌体Red 重组酶的作用,使导入细胞的线性DNA 片段与染色体(或载体)的特定靶序列进行同源重组,靶基因被标记基因置换下来(如图1所示)。PC R 引物由两部分组成,靠近5 端的区域为与靶基因同源的序列(约40bp),靠近3 端的区域(约20bp)与模板DNA 互补。这种重组技术是最近发展起来的一项可在染色体水平上进行遗传操作的新技术,只需较短的同源序列,

而不需要特定的限制性酶切位点,即可在生物体内完成重组过程,省去了体外DNA 酶切、连接等步骤。这样,在靶基因两翼序列已知的条件下就可以

通过Red 重组技术对该基因进行敲除、敲入、点突变等操作,还可在靶基因的上下游加入适当的启动子和终止子序列以调节基因的表达。将含有ori 复制序列的线性载体片段导入细胞,也可将靶基因克隆于载体上。实验证明,这种基因打靶技术是基因功能研究和新菌株构建的有力工具。

1 Red 同源重组机制

Red 同源重组系统由 噬菌体exo 、bet 、gam 三个基因组成,它们分别编码Exo 、Beta 、Gam 三种蛋白质。E xo 蛋白是一种核酸外切酶,单亚基的分子量为24kD,这种蛋白的活性形式是一种环状三聚物分子,中间有一中空的通道,通道的一端可容纳

双链DNA 分子,另一端只可容纳单链DNA [1,2]

。Exo 蛋白可结合在双链DNA 的末端,从DNA 双链的5 端向3 端降解DNA,产生3 突出端。Beta 蛋白是一种退火蛋白,单亚基的分子量为25 8kD 。在溶液中,Beta 蛋白自发地形成环状结构,紧紧地结合在单链DNA3 突出端,防止DNA 被单链核酸酶

降解,同时介导互补单链DNA 的退火[3]

,双链DNA 退火完成后,Beta 蛋白从DNA 双链上解离下来。Beta 蛋白在Red 同源重组过程中起着决定性的作

第23卷第12期

中 国 生 物 工 程 杂 志CHINA BIOTEC HNOLOGY 2003年12月本页已使用福昕阅读器进行编辑。

福昕软件(C)2005-2009,版权所有,

仅供试用。

图1 Red 同源重组技术用于基因打靶

Ha 和Hb:同源重组区域;Pa 和Pb:引物位点;sm:筛选标记

用,它与沙门氏菌P22噬菌体的Erf 蛋白、大肠杆菌Rac 噬菌体的Rec T 蛋白、真核生物的Rad52蛋白同属一类重组蛋白家族,都具有介导互补单链DNA 退火的功能

[4]

。Ga m 蛋白为16kD 的多肽分子,可

与RecB CD 核酸外切酶结合,抑制其对外源DNA 的降解作用[5]

。当Beta 蛋白与单链DNA3 突出端结合形成丝状体后,重组机制分为两种:若参与重组的另一同源序列为没有断裂的双螺旋DNA 链,单链DNA 在Rec A 蛋白的作用下侵入双链DNA,完成重组过程,这一机制称为链侵入(strand invasion)模型;若另一同源序列为单链DNA,Beta 蛋白介导互补单链DNA 退火,完成重组过程,这一机制称为单链退火(single strand annealing)模型[6]

,如图2所示。

由于Rac 噬菌体的RecE 、Rec T 蛋白分别具有Exo 、Beta 蛋白的活性,也可介导重组作用的完成,因此,Red 重组又称为E T 重组[7]

。Muyrers 等

[8]

对

ET 重组机制进行研究,发现只有当RecE Rec T 、Exo Beta 蛋白配对使用时,重组才能进行。尽管RecE 、Rec T 蛋白分别与Exo 、Beta 蛋白的功能类似,但当它们交叉配对使用时,重组功能无法实现。此外,Zhang 等[9]

发现当RecT 蛋白过量表达时,重组效率明显提高。与大肠杆菌Rec A 重组机制不同的是,Red 同源重组不存在对Rec A 蛋白的绝对依赖性,

避免了RecA 蛋白引起的基因重排和随机重组,并

图2 Red 重组机制示意图

且重组效率远高于RecA 重组。

2 Red 同源重组技术应用策略

Red 重组技术利用较短的同源序列,即可使外源DNA 片段与靶标分子完成重组作用,但通常在靶标分子上留下筛选标记基因,染色体或载体上含有筛选标记,有可能影响其生物功能。Red 重组技术与其它基因工程技术结合运用,有效地解决了以上问题。目前利用Red 重组技术进行基因工程研究的策略主要有以下4种[7]

(如图3所示):(1)一步筛选,中间为筛选标记基因两端为同源序列的线性DNA 片段借助同源序列与靶载体发生重组作用,标记基因将靶基因置换下来。线性DNA 若为含有ori 复制起点序列的载体片段,可通过重组作用,将靶基因克隆于载体上。(2)筛选+反向筛选,在第一轮重组中,线性DNA 片段含有筛选标记和反向筛选标记两个基因,通过筛选标记基因将重组分子筛选出来。在第二轮重组中,线性DNA 片段中的目的基因将重组分子上的两个筛选标记基因置换,通过反向筛选标记基因将第二轮重组分子筛选出来,常用的反向筛选标记基因有sac B 、tet R 、rps L 等。(3)筛选+位点特异性重组,筛选标记基因的两侧含有被Cre 或FLP 位点特异性重组酶识别的特殊位点,经过第一次筛选的重组分子可通过位点特异性重组酶的作用将筛选标记基因删除,但在重组分子上留下34(或36)bp 的特殊序列。(4)筛选+限制性酶切反应,在筛选标记基因的两侧存在限制性酶切位点,利用限制性内切酶切割重组分子后,再将其连接。这种技术不仅可将标记基因删除,而且在重组分子上创造出惟一的酶切位点。Red 同源

18

中 国 生 物 工 程 杂 志第23卷

图3 Red 同源重组技术应用策略

s m:筛选标记;cs m:反筛选标记;s g:特定基因;A 和B:同源序列

重组技术同其它DNA 实验技术的组合使用,大大丰富了基因操作的技术手段。研究人员可灵活的运用这些实验技术,以达到不同的实验目的。

3 Red 同源重组技术的研究进展

近年来,国内外有数个研究小组开展对Red 同

源重组技术的研究,取得了一定的成果。Murphy [10]

较早利用质粒pTP223(Red 基因由lac 启动子控制)表达Red 重组酶,使线性DNA 片段与染色体发生重组,而后构建的大肠杆菌基因缺陷株KM22( rec BCD::P lac bet exo )重组效率大大提高,但在重组过程中需要长达数百碱基的同源序列。Zhang 等[9]

筛选到大肠杆菌sbc A 突变株JC9604,sbc A 突变株可启动Rac 原噬菌体rec E rec T 操纵子表达,而具有RecET 重组的功能。他们将一段两端与靶基因两翼同源的序列(各有42bp)、中间为药物抗性基因的线性DNA 片段和含有靶基因的载体同时电转入JC9604菌株细胞,抗性基因成功地将靶基因置换下来。为在各种大肠杆菌中都能运用Red 同源重组技术并且提高重组效率,Muyrers 等

[9,11,12]

构建了质粒pB AD ET (rec E 基因置于由阿拉伯糖诱导的P BAD 启动子控制下,rec T 基因由组成型强启动子E M 7控制,gam 基因由组成型Tn5启动子控制)、pBAD (质粒pB AD ET 的rec E 、rec T 基因

分别由exo 、bet 基因替代)、pBAD RedGam(exo 、bet 基因由P BAD 启动子控制,gam 基因由E M 7启动子控制),结合Cre loxP 、FLP FRT 位点特异性重组技术,在质粒、B AC 、PAC 和大肠杆菌染色体上的多个位点完成了基因敲除、敲入、点突变等操作。在实验中,Red 重组对基因打靶位点的选择无特异性要求,也没有意外重排现象的发生,这说明这种技术具有较高的适用性和准确性,可广泛应用于大肠杆

菌基因工程研究。Zhang 等[13]

利用Red 重组技术,使载体DNA 片段(两端为同源序列,中间含有ori 复制起点序列和筛选标记基因)与靶基因两侧同源区域重组,将靶基因克隆于载体上,克隆的基因无突变发生。靶基因可存在于质粒、B AC 和大肠杆菌染色体上,也可是来源于酵母菌或小鼠ES 细胞的基因组DNA 。虽然来源于真核生物的靶基因重组效率较低,但这大大拓宽了Red 重组技术的应用范围,使之成为基因克隆和亚克隆的有力工具。Yu 等[14]

将部分 噬菌体基因整合至大肠杆菌染色体上(如图4所示),控制exo 、bet 、gam 三个基因的P L 启动子受到CI857阻遏蛋白的抑制作用。经42 热诱导后,CI857阻遏蛋白失活,P L 启动子才能启动Red 基因表达。这种Red 重组系统的优点在于Red 基因稳定地存在于染色体上,并受到严格的表达调控,避免了意外重组现象发生。尽管染

19

第12期

韩 聪等:Red 同源重组技术研究进展

本页已使用福昕阅读器进行编辑。

福昕软件(C)2005-2009,版权所有,仅供试用。

色体上的基因是单拷贝的,但由于Red 基因在P L 启动子控制下表达水平较高,仍能满足重组过程的需要。利用这种Red 重组系统,Yu 等将大肠杆菌染色体和质粒上多个靶基因敲除。Lee 等[15]

结合FLP FRT 位点特异性重组技术,将Cre 基因敲入BAC 284H12上的Eno2基因,并利用pB R322载体从BAC 上克隆长达80kb 的DNA 片段。更重要的是,Ellis 等[16]

在研究中发现,单链DNA 可与染色体上的同源序列(40~70bases)发生重组。与双链DNA 重组机制不同,这种单链DNA 的重组只需要Be ta 蛋白的作用,无需E xo 和Ga m 蛋白参与。研究表明,单链DNA 的重组效率与重组区域DNA 的复制方向有关,在发生重组的区域,与DNA 复制过程

中随从链序列一致的单链DNA 重组效率明显高于与前导链序列一致的单链DNA,其具体机制还需进一步研究

[16,17]

。利用单链DNA 重组技术,可在染

色体和B AC 上进行基因敲入、置换、点突变的操

作。Ellis 等[16]

在将单链DNA(70bases)与染色体DNA 重组的实验中,修复galK tyr145am 琥珀突变和删除3 3kb 长的基因片段获得了同样高的重组效率。Swaminathan 等[18]

应用单链DNA 重组技术修饰B AC 也获得了成功。由于体外合成寡核苷酸的技术已经相当成熟,单链DNA 重组技术使得染色体上的基因操作更简便易行,为进行基因工程研究提供了

有利条件。

图4 大肠杆菌染色体上的缺陷型 原噬菌体

Datsenko 等[19]

将gam 、bet 、exo 基因置于受阿拉伯糖诱导的ParaB 启动子的控制下,构建了具有高效重组功能的低拷贝质粒pKD46,加入一定浓度的阿拉伯糖,诱导质粒pKD46表达出Exo 、Beta 、Gam 三种蛋白质,将含有抗性基因的PCR 片段电转入含有质粒pKD46的大肠杆菌,在Red 重组酶的作用下,PCR 片段借助两端与靶基因两翼同源的序列与染色体上对应区域发生重组,染色体上的靶基因被抗性基因所替代。这种重组系统的优点在于质粒pKD46具有温敏型复制子,在高温条件下无法复制,重组完成后可升高宿主菌培养温度将pKD46从菌株中消除,以便于进一步研究靶基因的突变效应。王恒等[20]

将质粒pKD46转入痢疾杆菌福氏2a 2457T 中,敲除染色体上的asd 基因,说明质粒pKD46的Red 重组功能在其他类型宿主菌中也可发挥作用。

目前Red 同源重组技术的研究主要在大肠杆菌进行,类似的基因打靶技术也可应用于酿酒酵母[21]和Ashbya gossypii [22]

的基因敲除研究,在这些微生物中可能存在着类似Red 重组酶的蛋白。

Zhang 等[17]

构建含有red (bet )基因的载体pc DNA red PGK neo *,将其转入小鼠ES 细胞,电转入两侧各含28个碱基同源序列的单链DNA,成功地将neo 基因突变修复,这说明单链DNA 重组技术在真核生物细胞中也可以实现。随着研究的深入,Red 同源重组技术也将应用于高等生物基因组研究,从而

在后基因组时代,大大推动功能基因组学研究的发展[23]

。

4 结 语

30年前,限制性内切酶的发现给分子生物学带来革命性的变化并导致现代基因工程的诞生。随着基因工程研究的不断深入,酶切位点的依赖、繁琐的实验操作、较低的重组效率极大限制了功能基因组研究的发展。Red 同源重组技术是一种新型的基因打靶技术,具有同源序列短、重组效率高、适用范围广和操作策略灵活的特点,它的诞生是遗传工程领域的一场革命,为研究基因结构与功能、表达与调控、转基因及基因治疗等提供有力的工具。

参考文献

[1]Carter D M,Raddi ng C M.The role of exonuclease and protein of

phage i n genetic recombination. .Subs trate specifici ty and the mode of action of lambda exonuclease.J Bi ol Chem,1971,246(8):2502~2512

[2]Kovall R,Matthews B W.Toroidal structure of l ambda exonuclease.Science,1997,277(5333):1824~1827

[3]Muni yappa K,Raddi ng C M.The homologous recombinati on system

of phage .Pairi ng acti vi ties of protein.J Biol Chem,1986,261(16):7472~7478

[4]Pass y S I,Yu X,Li Z,et al.Ri ngs and filaments of protein from bac teri ophage suggest a superfa mily of recombination proteins.Proc Natl Acad Sci USA,1999,96(8):4279~4284

[5]Karu A E,Sakaki Y,Echol s H,et al.The gamma protein s peci fied

by bacteriophage .Structure and i nhibi tory activity for the RecBC enzyme of Escherichia coli .J Bi ol Chem,1975,250(18):7377~

20

中 国 生 物 工 程 杂 志第23卷

7387

[6]Poteete A R.What makes the bac teri ophage Red s ys tem us eful for

genetic engineeri ng:M olecular mechanism and biol ogical functi on.FEMS M icrobiol Lett,2001,201(1):9~14

[7]Muyrers J P,Zhang Y,Stewart A F.Techniques:Recombinogenic engineering new options for cloning and manipulating DN A.Trends Biochem Sci,2001,26(5):325~331

[8]Muyrers J P,Zhang Y,Buchholz F,et al.Rec E RecT and Red

Red initi ate double s tranded break repair by speci fically

interacti ng w i th their respective partners.Genes &Dev,2000,14

(15):1971~1982

[9]Zhang Y,Buchholz F,M uyrers J P,et al.A new logic for D NA

engineering usi ng recombination in Esche ric hia coli .Nat Genet,1998,20(2):123~127

[10]M urphy K https://www.doczj.com/doc/c711836424.html,e of bac teriophage recombination functi ons to

pro mote gene replacement in Esche ric hia c oli .J Bacteriol,1998,180(8):2063~2071

[11]Muyrers J P,Zhang Y,Tes da G,et al.Rapid modification of

bac terial artificial chromosomes by ET recombination.Nucleic Acids Res,1999,27(6):1555~1557

[12]Muyrers J P,Zhang Y,Benes V,et al.Poi nt mutati on of bacterial

artificial chromosomes by ET recombination.EMBO Reports,2000,1(3):239~243

[13]Zhang Y,Muyrers J P,Tesda G,et al.DN A cloning by homologous

recombi nation in Esc he richia coli .Nat Biotec hnol,2000,18(12):1314~1317

[14]Yu D,Elli s M H,Lee E C,e t al.An efficient recombination system

for chromoso me engineeri ng in Escherichia coli .Proc Natl Acad Sci

USA,2000,97(11):5978~5983

[15]Lee E C,Yu D,Velasco J M,e t al.A highly efficient Esche ric hia

coli based chromos ome engineering s ys tem adapted for recombi nogenic targeting and subcloi ng of BAC DNA.Genomics,

2001,73(1):56~65

[16]Ellis H M,Yu D,DiTizio T,et al.Hi gh efficiency mutagenesis,

repair,and engineeri ng of chromos omal DNA us ing single stranded oligonucleotides.Proc Natl Acad Sci USA,2001,98(12):6742~6746

[17]Zhang Y,Muyrers J P,Rientjes J,et al.Phage annealing proteins

pro mote oligonucleotide di rected mutagenesis i n Esche richia c oli and mouse ES cells.BMC Mol Biol,2003,4:1

[18]Swaminathan S,Ellis H M,Waters L S,et al.Rapid engineering of

bac teri al artificial chromos omes using oligonucleotides.Genesis,2001,29(1):14~21

[19]Dats enko K A,Wanner B L.One s tep inacti vation of chromosomal

genes i n Esche ric hia coli K 12using PCR produc ts.Proc Natl Acad Sci USA,2000,97(12):6640~6645

[20]王恒,冯尔玲,史兆兴,等.用Red 系统快速敲除痢疾杆菌

asd 基因.军事医学科学院院刊,2002,26(3):161~164 [21]Lorenz M C,M uir R S,Li m E,et al.Gene disruption wi th PCR

products in Sacc haromyces c ere visiae .Gene,1995,158(1):113~117

[22]Wendland J,Ayad Durieux Y,Knechtle P,e t al.PCR based gene

targeting in the filamentous fungus Ashbya gossypii .Gene,2000,

242(1~2):381~391

[23]Copeland N G,J enkins N A,Court D L.Recombineeri ng:A

powerful new tool for mouse functional genomics.Nat Rev Genet,2001,2(10):769~779

Advances in the Red med iated Recombination

Han Cong

1,2

Zhang Weicai 1 You Song

2

(1Ins ti tute of Biotec hnology Beiji ng 100071 2Shenyang Pharmaceutical Uni versity Shenyang 110016)

Abstract With the development of molecular biology,an efficient bacteriophage based Escherichia coli homologous recombination system has been developed for genetic engineering.The syste m termed Red consists of three proteins:E xo protein,which binds to a dsDNA end and processively degrades linear dsDNA in a 5 to 3 direction;Beta protein,which binds to ssDNA and promotes strand annealing;and Gam protein,which binds to the bacterial RecBCD enzyme and inhibits its activities.These Red proteins enable the recombination events between DNA species with as little as 40~60bp of shared sequences to occur at high efficiency.The Red mediated recombination can be used to insert,delete or substitute DNA sequences at any desired position on a target molecule without the need for restriction enzymes or DNA ligases.Furthermore,the new form of rec ombinogenic engineering is applicable to direct subcloning and cloning of DNA sequences from comple x mixtures,including bacterial artificial chromosomes and genomic DNA preparations.The Red recombineering facilitates many kinds of genomic e xperiments that have been difficult to carry out and will improve functional genomic studies by providing ne w avenues for DNA manipulation in general.

Key words Red homologous recombination Gene targeting Genetic engineering

21

第12期

韩 聪等:Red 同源重组技术研究进展

同源重组(Homologus Recombination) 是指发生在染色体之间或同一染色体上含有同源序列的DNA分子之间或分子之内的重新组合,同源重组需要一系列的酶催化。 !!!是最基本的DNA重组方式,通过链的断裂和再连接,在两个DNA分子同源序列间进行单链或双链片段的交换。 Holliday中间体切开并修复,形成两个双链重组体DNA,分别为: 片段重组体(patch recombinant) 拼接重组体(splice recombinant) 片段重组体: 切开的链与原来断裂的是同一条链,重组体含有一段异源双链区,其两侧来自同一亲本DNA。拼接重组体: 切开的链并非原来断裂的链,重组体异源双链区的两侧来自不同亲本DNA。 基因克隆或重组DNA (recombinant DNA) :应用酶学的方法,在体外将各种来源的遗传物质与载体DNA接合成一具有自我复制能力的DNA分子——复制子(replicon),继而通过转化或转染宿主细胞,筛选出含有目的基因的转化子细胞,再进行扩增提取获得大量同一DNA分子。 基因工程(genetic engineering) :实现基因克隆所用的方法及相关的工作称基因工程。 工具酶功能 限制性核酸内切酶识别特异序列,切割DNA DNA连接酶催化DNA中相邻的5′磷酸基和3′羟基末端之间形成磷酸二酯键, 使DNA切口封合或使两个DNA分子或片段连接 DNA聚合酶Ⅰ①合成双链cDNA分子或片段连接 ②缺口平移制作高比活探针 ③DNA序列分析 ④填补3′末端 Klenow片段又名DNA聚合酶I大片段,具有完整DNA聚合酶I的5'→3'聚合、 3'→5'外切活性,而无5'→3'外切活性。常用于cDNA第二链合成, 双链DNA 3'末端标记等 反转录酶①合成cDNA ②替代DNA聚合酶I进行填补,标记或DNA序列分析 多聚核苷酸激酶催化多聚核苷酸5′羟基末端磷酸化,或标记探针 末端转移酶在3′羟基末端进行同质多聚物加尾 碱性磷酸酶切除末端磷酸基 基因载体:

原核生物的同源重组 在生物细胞中,DNA或RNA分子间或分子内的同源序列能在自然条件下以一定的频率发生重新组合,这个过程称为同源重组(Homologous Recombination)。同源重组的频率与DNA 或RNA序列的同源程度(即序列的相似程度)、同源区域大小以及生物个体的遗传特性密切相关,一般而言,同源程度越高、同源区域越大,重组的频率就越高。同源重组是生物进化的一种重要方式,对于原核细菌、噬菌体和病毒而言,同源重组现象的发生尤为普遍。 3.1.1 原核细菌的基因转移程序 原核细菌的基因转移程序是基于物理学和生物学的原理建立起来的,将质粒或噬菌体DNA导入细菌受体细胞的方法主要有以下几种: 1.Ca2+诱导转化法 1970年,有人发现用CaCl2处理过的大肠杆菌能够吸收噬菌体DNA,此后不久,对这种程序进一步的优化实现了质粒DNA转化大肠杆菌的感受态细胞,其整个操作程序如图3-1所示。将处于对数生长期的细菌置入0℃的CaCl2低渗溶液中,使细胞膨胀,同时Ca2+协助细胞膜磷脂层形成液晶结构,使得位于外膜与内膜间隙中的部分核酸酶离开所在区域,这就构成了大肠杆菌人工诱导的感受态。此时加入DNA,Ca2+又与DNA结合形成抗脱氧核糖核酸酶(DNase)的羟基-磷酸钙复合物,并粘附在细菌细胞膜的外表面上。经短暂的42℃热脉冲处理后,细菌细胞膜的液晶结构发生剧烈扰动,随之出现许多间隙,致使通透性增加,DNA 分子便趁机进入细胞内。此外在上述转化过程中,Mg2+的存在对DNA的稳定性起很大的作用,MgCl2和CaCl2又对大肠杆菌某些菌株感受态细胞的建立具有独特的协同效应。1983年,有人除了用CaCl2和MgCl2处理细胞外,还设计了一套用二甲基亚砜(DMSO)和二巯基苏糖醇(DTT)进一步诱导细胞产生高频感受态的程序,从而大大提高了大肠杆菌的转化效率。目前,Ca2+诱导法已成功地用于大肠杆菌、葡萄球菌以及其它一些革兰氏阴性菌的转化。 2.原生质体转化法 在高渗培养基中生长至对数生长期的细菌,用含有适量溶菌酶的等渗缓冲液处理,剥除其细胞壁,形成原生质体,它丧失了一部分定位在膜上的DNase,有利于双链环状DNA分子

Red同源重装步骤 1.制备BL21及HMS的red同源重组大肠杆菌。 (1)目前有pKD46质粒,BL21化学感受态,HMS174电击感受态。 (2)实验准备 ①LB液体培养基(无抗/氨苄抗性),LB固体培养基(4个),氨苄抗生素,甘油 (3)实验操作 ①化学转化 1)-80℃取出一只感受态(100ul),手指融化后插入冰上,放置5min。 2)在超净台内,加入2ul连接好的pKD46质粒,用手指轻柔的拨动使其混匀, 然后插入冰中静置30min; 3)42℃热激90s,重新插回冰中放置5min; 4)在超净台内每支EP管中各加1mL的LB液体培养基,30℃、200rpm摇晃 培养1h; 5)然后在常温、3000rpm条件下,离心5min。弃部分上清,留100μL左右 留作吹悬,涂布在含有氨苄青霉素()的LB固体培养基上,30℃倒置培 养过夜。 6)次日,挑选合适大小的单菌落至含有氨苄青霉素抗性的LB液体培养基中, 在30℃、220rpm条件下摇晃培养至合适浓度,加15%-30%甘油保菌,保 存至-80℃冰箱中。 ②电击转化 1)-80℃取出一只感受态(100ul),手指融化后插入冰上,放置2min。 2)在超净台内,加入2ul连接好的pKD46质粒,用手指轻柔的拨动使其混匀, 然后插入冰中静置2-3min; 3)电击2500v后,立即加入提前预热好的培养基,30℃、200rpm摇晃培养 1h; 4)然后在常温、3000rpm条件下,离心5min。弃部分上清,留100μL左右 留作吹悬,涂布在含有氨苄青霉素()的LB固体培养基上,30℃倒置培 养过夜。 5)次日,挑选合适大小的单菌落至含有氨苄青霉素抗性的LB液体培养基中, 在30℃、220rpm条件下摇晃培养至合适浓度,加15%-30%甘油保菌,保 存至-80℃冰箱中。 2.red同源重组电击感受态制备 (1)实验准备 ①泡酸:两个250mL锥形瓶,一个培养皿。 ②灭菌: 1)活化培养基25ml(1mL*3*2) 2)50*2感受态培养基 3)一个过滤L-阿拉伯糖的滤器 4)100ml左右去离子水 5)150ml左右15% 甘油(22.5mL甘油) 6) 1.5ml ep管枪尖(黄枪尖要剪)50ml离心管*4 ③试剂: 1)Amp 抗生素() 2)10M的L-阿拉伯糖(1.80g加入1.2ml水中,过滤。)按1:100稀释。

毕赤酵母同源重组的原理及目的基因整合方式毕赤酵母同源重组的原理及目的基因整合方式通过转化DNA与毕赤酵母基因组中同源序列的同源重组,毕赤酵母与酿酒酵母一样可产生 稳定的阳性转化子。这些重组的菌株在无选择压力条件下,即使其携带的基因是多拷贝的, 也表现出极度稳定性。常用的表达载体都含有HIS4基因,编码组氨酸脱氢酶基因,这些载 体经限制性内切线性化以后,可在AOX1或his4位点进行同源重组,从而产生HIS+重组子。单交换插入比双交换(替换)要更容易发生,多拷贝事件自发发生的几率只有单交换几率的 1-10%。 1. 基因插入AOX1或aox1::AGR4位点 GS115 的AOX1或KM71 的aox1::AGR4 位点可以与载体上AOX1位点(AOX1 启动 子,AOX1 转录终止子TT或下游3’AOX1三个位点发生同源重组,这样就在AOX1 或 aox1::AGR4 基因的上游或下游插入一个或多个基因拷贝。因为插入的表达盒没有破坏 原有基因组中的AOX1,所以转化子在GS115 中为HIS+ Mut+表型,在KM71 中为HIS+ Muts表型。 2. 基因替换AOX1位点

在his4 菌株如GS115 中,载体及基因组中AOX1启动子及3’AOX1 区的双交 换事件(取 代),结果AOX1 编码区全部被取代,产生HIS+Muts 表型。以AOX1 位点由基 因替 代而产生的Muts表型作为指示,可很容易地筛选出HIS+转化子的Mut 表 型。基因取 代的结果是缺失了AOX1 位点(Muts),增加了含有pAOX1、目的基因、HIS4 的表达 盒。基因取代(双交换事件)不如基因插入(单交换事件)发生得多。 3. 基 因插入His4位点 GS115(Mut+)或KM71(Muts)中,载体上HIS4 基因与染色体上his4 位点之 间发生 单交换事件,结果在his4位点插入一个或多个基因拷贝。由于基因组上AOX1 或 aox1::AGR4 位点未发生重组,这些His+转化子的表型均与亲本菌株相同。 4. 多拷贝插入 尽管多拷贝事件自发发生的概率很低,但是通过在培养基中加入选择性标记, 还是很容 易在转化子中筛选到插入多拷贝的表达核的转化子。

21卷3期2005年5月 生 物 工 程 学 报 Chinese Journal o f Biotechnology V ol.21 N o.3 May 2005 Received :December 29,2004;Accepted :M arch 4,2005. This w ork was supported by grants from The National Natural Sciences F oundation of China (N o.30230360)and The T M M U F oundation for returnee. 3C orresponding author.T el :86223268752283;E 2mail :wangjunp @https://www.doczj.com/doc/c711836424.html, 国家自然科学基金资助项目(N o.30230360),第三军医大学留学回国人员启动资金资助。 R ed ΠET 重组及其在生物医学中的应用 R ed ΠET R ecombination and its Biomedical Applications 王军平 13 ,张友明 2 W ANGJun 2Ping 13and ZH ANG Y ou 2Ming 2 11第三军医大学预防医学系全军复合伤研究所,创伤烧伤复合伤国家重点实验室,重庆 40003821基因桥研究室,德累斯顿01307,德国 11State K ey Laboratory o f Trauma ,Burns and Combined Injury ,Institute o f Combined Injury ,College o f Preventive Medicine ,The Third Military Medical Univer sity ,Chongqing 400038,China 21G ene Bridge G mbH ,Dresden 01307,G ermany 摘 要 通过应用Rac 噬菌体的RecE ΠRecT 和λ噬菌体的Red αΠRed β系统而建立的DNA 工程平台———Red ΠET 重组,是一种不依赖于限制性内切酶的分子克隆新技术。运用该技术能够介导PCR 产物或寡核苷酸对目标基因进行剪切、插入、融合及突变等多种操作,在生物医学领域里具有广阔的应用前景,尤其在基因组功能研究中对BACs 、PACs 和细菌染色体的打靶修饰以及基因敲除动物DNA 靶分子的快速构建等方面最有效。随着Red ΠET 重组的推广与应用,该技术本身也在不断被改进,在工作效率得到显著提高的同时,其操作也变得更加简单、省时、省力。结合自身的一些研究结果,对Red ΠET 重组的技术特点、发展现状和在生物医学中的应用进行了详细阐述。关键词 Red ΠET 重组,DNA 修饰,BACs ,噬菌体 中图分类号 Q78 文献标识码 A 文章编号100023061(2005)0320502205 Abstract Red ΠET recombination ,a powerful hom olog ous recombination system based on the Red operon of λphage or RecE ΠRecT from Rac phage ,provides an innovative approach for DNA engineering.Deletion ,insertion and mutation can be quickly and precisely performed on the target gene mediated by Red ΠET recombination with PCR derived DNA fragments or olig onucleoti 2des.This technical platform has extensive applications in biomedical field including bacterial artificial chrom osome m odification ,gene knock 2out construction and genetic m odification of E .coli strains as well as some other kinds of m icroorganisms.Recently ,Red ΠET recombination was im proved in several aspects so that it becomes m ore powerful and maneuverable.The characteristic and development of Red ΠET recombination and its biomedical applications were described in this review.K ey w ords Red ΠET recombination ,DNA m odification ,bacterial artificial chrom osomes ,phage 随着包括人类基因组计划在内的各种基因组测序工程的实施与完成,以序列信息为基础的基因组功能研究随即成为生命科学领域的又一重大课题[1]。相对于测序工程,基因组的功能研究就更加复杂和困难。对于某一特定基因,要想彻底了解其生物学作用,往往需要对包含基因完整信息的基 因组DNA 进行克隆、删除、突变等多种修饰,从而为后续的表达和功能研究奠定基础。一般情况下,一个完整的哺乳动物基因包括内含子、外显子以及启动子等调控元件在内的全长DNA 序列都在几十甚至上百个kb ,另外,还有很多基因是以基因簇形式存在。这种包含完整基因信息的基因组DNA

中国生物工程杂志 China B i otechnol ogy,2007,27(8):53~58 技术与方法 一种高效构建同源重组D NA 片段的方法 ———融合PCR 李 敏 杨 谦 3 (哈尔滨工业大学生命科学与工程系 哈尔滨 150001) 摘要 融合PCR 技术(fusi on PCR )采用具有互补末端的引物,形成具有重叠链的PCR 产物,通过PCR 产物重叠链的延伸,从而将不同来源的任意DNA 片段连接起来,此技术在不需要内切酶消 化和连接酶处理的条件下实现DNA 片段的体外连接,为同源重组片段的构建提供了快速简捷的途径。对原有的融合PCR 技术进行改进,以3个同源重组线性DNA 片段的构建为例,详细论述了改进的融合PCR 技术的反应过程及技术体系。结果表明,改进的融合PCR 技术可以同时进行3个片段及4个片段的融合反应,产物长度均在4.5kb 以上,各同源重组片段在扩增过程中均无 突变发生,获得的片段可以用于后续实验分析。关键词 融合PCR 重组片段 同源臂 抗性基因 中图分类号 Q784 收稿日期:2007204217 3通讯作者,电子信箱:yangq@hit .edu .cn 随着大规模的基因组测序计划的完成及大量表达序列标签数据库(dbEST )的建立,基因组研究已由结构基因组逐渐转向了功能基因组研究 [1] 。以同源重组技 术为基础,通过构建突变或缺失的同源媒介基因载体并取代基因组中野生型的等位基因,进而研究目的基因与表型性状间的关系,是研究动物、植物、微生物基因功能的一种非常有用的遗传操作方法 [2~4] 。 同源重组的发生依赖于载体与目的片段间存在一定的DNA 序列同源片段,同源片段越长越有利于同源重组事件的发生。传统的同源重组载体的构建以限制性内切酶和DNA 连接酶为基础,通过一系列的酶切连接反应将各片段逐步连接起来。这种方法费时费力,不但在连接过程中引入了不必要的酶切位点碱基序列,而且对于长片段的连接有时难以找到合适的酶切位点。为了克服传统的同源重组载体构建方法的缺陷,出现了以聚合酶链式反应为基础的片段拼接技术———融合PCR 技术(fusion PCR )。融合PCR 技术在 不需要内切酶消化和连接酶处理的条件下,采用具有互补末端的引物将不同来源的扩增片段连接起来,为同源重组片段的构建提供了快速简捷的途径。现有的融合PCR 技术一般包括两步PCR 反应:(1)应用特异性引物,对各片段进行独立扩增,特异性引物的5′末端带有一段相邻片段的互补序列;(2)在同一反应体系中加入各片段的混合物,以一对外侧引物进行融合片段的全长扩增。由于融合PCR 技术正处于初步发展阶段,在应用过程中还存在很多方面的问题,如融合产物长度一般在4.0kb 以下、待融合片段的个数一般不超过3个、产物特异性差等。Robert 等 [5] 应用融合PCR 方法进行了3个片段的融合反应,获得了3个融合产物,融合产物长度最大为 4.2kb 。Majid 等 [6] 在进行4 个片段的连接时,首先将425bp 的alcA 启动子片段和 1.9kb 的pyr4基因片段连接到pUC19载体上,得到一 个2.1kb 的pyr4ΟalcA 表达盒,再通过两步PCR 将 2.1kb 的pyr4ΟalcA 表达盒与两个长度分别为410bp 和513bp 的片段进行了融合,最终才获得了一个由4个片 段组成的长3.0kb 的融合产物。

1.1.1Gibson assembly 简介(INTRODUCTION) 原理:Gibson assembly是一种one step, one pot的快速基因组装方法。它只需要将基因片段和需要的三种酶混合在同一个管内在50°C下培养15-60 min就可以得到组装好的DNA。 装配原理基于DNA片段间的重叠区域,过程依赖于三种酶:DNA 外切酶(T5 exonuclease), 高 保真DNA聚合酶。(Phusion polymerase)和耐热DNA连接酶(Taq DNA ligase)的共同作用。首先,T5 核酸外切酶消化DNA片段的链方向是从5’到3’. 每个DNA片段分别形成一个单链的突出部分,由于着这两个相邻的突出片段有一部分具有同源性能够互补,所以DNA片段退火,互补的序列重新配对连接。然后,在空缺的部分DNA聚合酶以另一条DNA单链为模板,沿3' 方向将对应的脱氧核苷酸连接到单链上,填补缺口。最后,连接酶将两条DNA 单链黏合起来,密封裂缝。这样具有重叠区域的DNA片段就组装成一整条DNA分子了。下面是组装的示意图。 材料(MATERIALS) ?试剂(REAGENTS) NAD,H2O ,1 M MgCl2,1 M DTT,10 mM dNTP mix,1 M Tris-HCl pH ,50% PEG-8000,mg/ mL Tag ligase,μg/ mL T5_ExO,Phusion(1×)、LB培养基、抗生素(据载体而定)、LB 平板(相应抗性) ?实验前准备(SETUP) 于冰水浴中配制如下反应体系。如果不慎将液体粘在管壁,可通过短暂离心使其沉入管底。 4x isothermal assembly buffer NAD 20 mg

Red 同源重组技术研究进展 韩 聪 1,2 张惟材 1* 游 松 2 (1军事医学科学院生物工程研究所 北京 100071 2沈阳药科大学 沈阳 110016) 摘要 伴随着分子生物学的发展,一种基于 噬菌体Red 重组酶的同源重组系统已应用于大肠杆菌基因工程研究。Red 重组系统由三种蛋白组成:E xo 蛋白是一种核酸外切酶,结合在双链 DNA 的末端,从5 端向3 端降解DNA,产生3 突出端;Beta 蛋白结合在单链DNA 上,介导互补单链DNA 退火;Gam 蛋白可与RecBC D 酶结合,抑制其降解外源DNA 的活性。Red 同源重组技术具有同源序列短(40~60bp)、重组效率高的特点。这种技术可在DNA 靶标分子的任意位点进行基因敲除、敲入、点突变等操作,无需使用限制性内切酶和连接酶。此外,这种新型重组技术可直接将目的基因克隆于载体上,目的基因既可来源于细菌人工染色体也可是基因组DNA 。Red 同源重组技术使难度较大的基因工程实验顺利进行,大大推动功能基因组研究的发展。关键词 Red 同源重组 基因打靶 基因工程收稿日期:2003 08 05 修回日期:2003 11 03*通讯作者,电子信箱zhangweicai@https://www.doczj.com/doc/c711836424.html, 同源重组是基因工程实验中常用的技术手段,在基因打靶和基因克隆方面具有重要作用。常规的基因打靶技术是以Rec A 同源重组为基础,通常需要数百碱基甚至更长的同源序列,并且重组效率较低,更由于真核基因组中大量重复序列的存在,而导致意外重排现象的发生。B AC 、PAC 、YAC 等克隆载体的构建为基因克隆提供了有力工具,但常规的克隆操作依赖于限制性酶切位点的存在,还需繁琐的连接、纯化步骤,大大限制了对大片段基因功能的研究。近几年来,一种基于 噬菌体Red 重组酶作用的同源重组技术逐渐成为基因工程研究的热点之一,并取得了一系列重要进展。 Red 同源重组技术的原理是将一段携带与靶基因两翼各有40~60bp 同源序列的PCR 片段导入宿主菌细胞,利用 噬菌体Red 重组酶的作用,使导入细胞的线性DNA 片段与染色体(或载体)的特定靶序列进行同源重组,靶基因被标记基因置换下来(如图1所示)。PC R 引物由两部分组成,靠近5 端的区域为与靶基因同源的序列(约40bp),靠近3 端的区域(约20bp)与模板DNA 互补。这种重组技术是最近发展起来的一项可在染色体水平上进行遗传操作的新技术,只需较短的同源序列, 而不需要特定的限制性酶切位点,即可在生物体内完成重组过程,省去了体外DNA 酶切、连接等步骤。这样,在靶基因两翼序列已知的条件下就可以 通过Red 重组技术对该基因进行敲除、敲入、点突变等操作,还可在靶基因的上下游加入适当的启动子和终止子序列以调节基因的表达。将含有ori 复制序列的线性载体片段导入细胞,也可将靶基因克隆于载体上。实验证明,这种基因打靶技术是基因功能研究和新菌株构建的有力工具。 1 Red 同源重组机制 Red 同源重组系统由 噬菌体exo 、bet 、gam 三个基因组成,它们分别编码Exo 、Beta 、Gam 三种蛋白质。E xo 蛋白是一种核酸外切酶,单亚基的分子量为24kD,这种蛋白的活性形式是一种环状三聚物分子,中间有一中空的通道,通道的一端可容纳 双链DNA 分子,另一端只可容纳单链DNA [1,2] 。Exo 蛋白可结合在双链DNA 的末端,从DNA 双链的5 端向3 端降解DNA,产生3 突出端。Beta 蛋白是一种退火蛋白,单亚基的分子量为25 8kD 。在溶液中,Beta 蛋白自发地形成环状结构,紧紧地结合在单链DNA3 突出端,防止DNA 被单链核酸酶 降解,同时介导互补单链DNA 的退火[3] ,双链DNA 退火完成后,Beta 蛋白从DNA 双链上解离下来。Beta 蛋白在Red 同源重组过程中起着决定性的作 第23卷第12期 中 国 生 物 工 程 杂 志CHINA BIOTEC HNOLOGY 2003年12月本页已使用福昕阅读器进行编辑。 福昕软件(C)2005-2009,版权所有, 仅供试用。

一步法构建同源重组载体 王海艳 (中国农业大学) 同源重组载体构建需要分别克隆目的片段两端的同源臂(长度~1kb),并与Marker基因进行连接。传统的构建方法是两段同源臂分别克隆构建到目的载体, 费时费力。在本例中,本人已经成功应用汉恒生物科技(上海)有限公司的 HB-Infusion TM无缝克隆试剂盒,将同源臂及Marker基因一步成功构建到载体上, 现将实验过程及结果分享如下: 1. 目的片段引物的设计 用NEB builder(https://https://www.doczj.com/doc/c711836424.html,/watch?v=8_-t5xtJ3y8),或snapgene,genome compiler等软件,将三个目的片段的基因序列、线性化载体的基因序列按照软件使用说明依 次填入,将自动生成所需要的引物序列(如下表)。将引物提交华大基因进行合成。 引物序列列表 Primers Seq Tm GC(%) Len Fragment dDNA-P1 attgggtaccgggccctctagATATACTCGACAGGGCCCGC 73.5 61 41 3'-flank dDNA-P2 gtcactgtacGTGTGGCATTGCCCAGTCA 64.3 55 29 dDNA-P3 aatgccacacGTACAGTGACCGGTGACTCTTTCTG 66.8 51 35 5’-flank dDNA-P4 atcggtgcTCGAGTGGAGATGTGGAGTGG 65.7 59 29 dDNA-P5 atctccactcgaGCACCGATGTCGCCACGC 68.5 63 30 Marker fragment dDNA-P6 aagggaacaaaagctggagctGTAGTAGAGAACTTGGACTTCGGCG 70.8 50 46 2. 目的片段的扩增 反应体系 DNA(248ng/μL) 1 μL

同源重组 同源重组(Homologous Recombination) 是指发生在姐妹染色单体(sister chromatin) 之间或同一染色体上含有同源序列的DNA分子之间或分子之内的重新组合。同源重组需要一系列的蛋白质催化,如原核生物细胞内的RecA、RecBCD、RecF、RecO、RecR等;以及真核生物细胞内的Rad51、Mre11-Rad50等等。同源重组反应通常根据交叉分子或holiday结构(Holiday Juncture Structure) 的形成和拆分分为三个阶段,即前联会体阶段、联会体形成和Holiday 结构的拆分。 目录 1简介 2基因敲除 1. 2.1 定义 2. 2.2 技术路线 3转移法 4DNA 1简介 同源重组(Homologus Recombination) 是指发生在姐妹染色单体(sister chromatin)之间或同一染色体上含有同源序列的DNA分子之间或分子之内的重新组合。同源重组需要一系列的蛋白质催化,如原核生物细胞内的RecA、RecBCD、RecF、RecO、RecR等;以及真核生物细胞内的Rad51、Mre11-Rad50等等。 同源重组 同源重组反应通常根据交叉分子或holliday结构(Holiday Juncture Structure) 的形成和拆分分为三个阶段,即前联会体阶段、联会体形成和Holiday 结构的拆分。同源重组反

应严格依赖DNA分子之间的同源性,100%重组的DNA分子之间的重组常见于非姐妹染色体之间的同源重组,称为Homologous Recombination,而小于100%同源性的DNA分子之间或分子之内的重组,则被称为Hemologus Recombination。后者可被负责碱基错配对的蛋白如原核细胞内的MutS 或真核生物细胞内的MSH2-3等蛋白质“编辑”。同源重组可以双向交换DNA分子,也可以单向转移DNA分子,后者又被称为基因转换(Gene Conversion)。由于同源重组严格依赖分子之间的同源性,因此,原核生物的同源重组通常发生在DNA复制过程中,而真核生物的同源重组则常见于细胞周期的S期之后。 2基因敲除 定义 基因敲除(geneknockout),是指对一个结构已知但功能未知的基因,从分子水平上设计实验,将该基因去除,或用其它顺序相近基因取代,然后从整体观察实验动物,推测相应基因的功能。这与早期生理学研究中常用的切除部分-观察整体-推测功能的三部曲思想相似。 基因敲除除可中止某一基因的表达外,还包括引入新基因及引入定点突变。既可以是用突变基因或其它基因敲除相应的正常基因,也可以用正常基因敲除相应的突变基因。技术路线 基因敲除是80年代后半期应用DNA同源重组原理发展起来的一门新技术。80年代初,胚胎干细胞(ES细胞)分离和体外培养的成功奠定了基因敲除的技术基础。1985年,首次证实的哺乳动物细胞中同源重组的存在奠定了基因敲除的理论基础。到1987年,Thompsson首次建立了完整的ES细胞基因敲除的小鼠模型。此后的几年中,基因敲除技术得到了进一步的发展和完善。 基因敲除的技术路线如下: (1)构建重组基因载体﹔ (2)用电穿孔、显微注射等方法把重组DNA转入受体细胞核内﹔ (3)用选择培养基筛选已击中的细胞﹔ (4)将击中细胞转入胚胎使其生长成为转基因动物,对转基因动物进行形态观察及分子生物学检测。