第四章 电离平衡与酸碱理论

Chapter 4 The Ionization Equilibria & Theories of Acids & Bases

在第二、三章中我们讨论了化学反应速率和化学平衡(包括均相和异相反应)。我们把其中的水溶液中进行的化学平衡,特别把溶液中共同存在的H 3O +

离子(hydrated hydrogen ion)和OH -

离子(hydroxide ion)作为第四章的主要讨论对象。

关于酸碱,我们首先沿用中学的酸碱定义。这种定义称为Arrhenius 酸碱理论。Arrhenius 虽然出身农家,但成为近代最著名的化学家之一,荣获1903年Nobel chemical prize 。在Arrhenius 提出电离学说前,当时已有的科学基础是:

(1) Raoult 证明:1mol ·dm -3

NaCl(aq)所下降的冰点为1mol ·dm -3

蔗糖溶液的两倍。

(2) v an’t Hoff 研究证明:1mol ·dm -3

NaCl(aq)的渗透压为1mol ·dm -3

蔗糖溶液的两倍。

(3) Faraday 认为电流通过酸、碱、盐溶液时,化合物因受电流作用而分离为

离子。

在此基础上,Arrhenius 得出了现代化学中最重要的学说── 电离学说。

§4-1 弱酸弱碱的电离平衡

The Ionic Equilibria of Weak Acids and Weak Bases

一、强电解质与弱电解质(Strong and Weak Electrolytes )

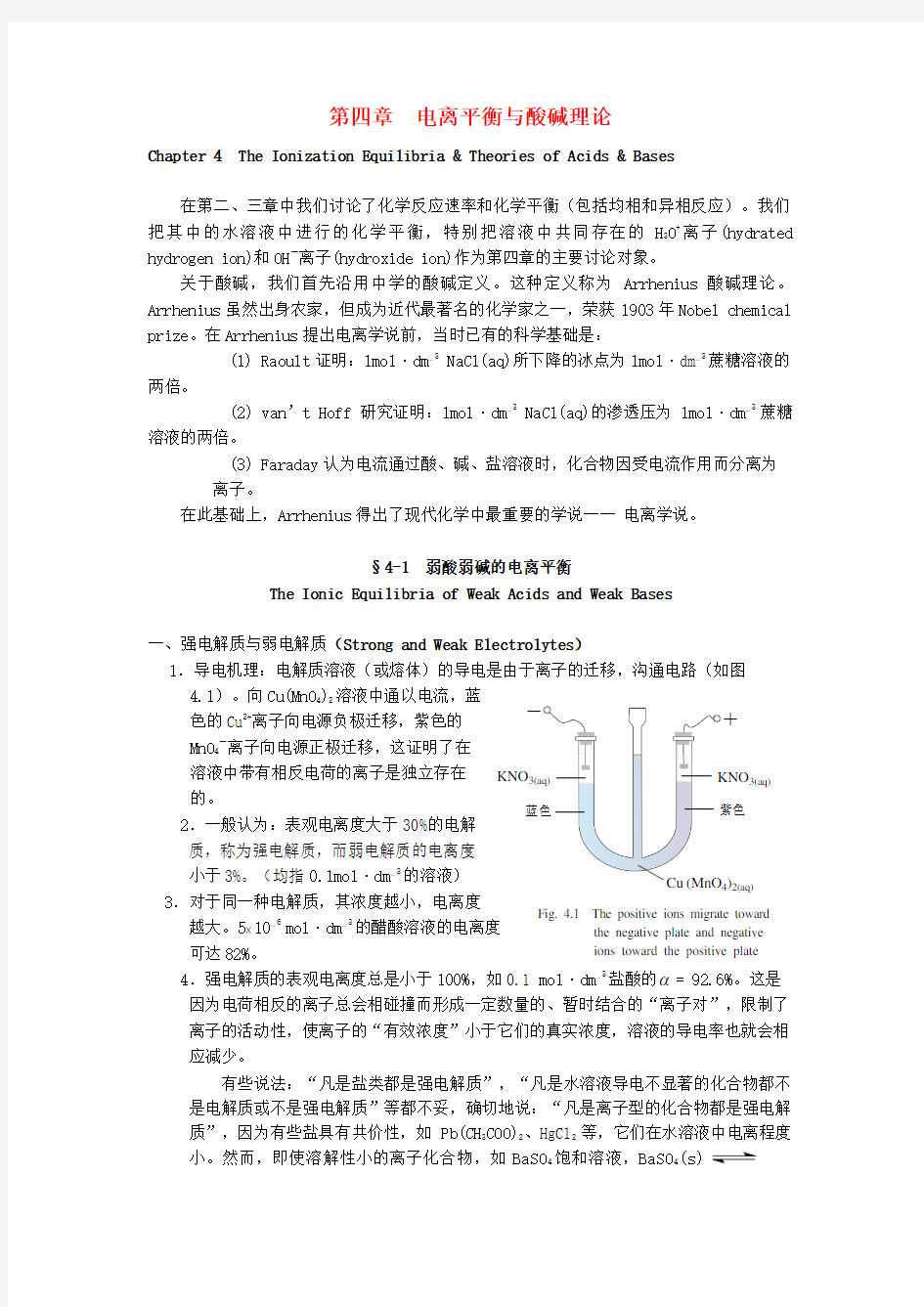

1.导电机理:电解质溶液(或熔体)的导电是由于离子的迁移,沟通电路(如图4.1)。向Cu(MnO 4)2溶液中通以电流,蓝色的Cu 2+

离子向电源负极迁移,紫色的MnO 4-

离子向电源正极迁移,这证明了在溶液中带有相反电荷的离子是独立存在的。

2.一般认为:表观电离度大于30%的电解

质,称为强电解质,而弱电解质的电离度小于3%。(均指0.1mol·dm -3

的溶液) 3.对于同一种电解质,其浓度越小,电离度

越大。5?10-6 mol·dm -3

可达82%。

4.强电解质的表观电离度总是小于100%,如0.1 mol·dm -3

盐酸的α= 92.6%。这是

因为电荷相反的离子总会相碰撞而形成一定数量的、暂时结合的“离子对”,限制了离子的活动性,使离子的“有效浓度”小于它们的真实浓度,溶液的导电率也就会相应减少。

有些说法:“凡是盐类都是强电解质”,“凡是水溶液导电不显著的化合物都不是电解质或不是强电解质”等都不妥,确切地说:“凡是离子型的化合物都是强电解质”,因为有些盐具有共价性,如Pb(CH 3COO)2、HgCl 2等,它们在水溶液中电离程度小。然而,即使溶解性小的离子化合物,如BaSO 4饱和溶液,BaSO 4(s)

KNO 3(aq)

-

蓝色

紫色

Cu (MnO Fig. 4.1 The positive ions migrate toward

the negative plate and negative ions toward the positive plate

Ba 2+

(aq) + 24SO aq ()-

,其导电性不显著,是因为BaSO 4(s)溶解度太小,[Ba 2+

]、

24

[SO ]-太低的缘故。然而BaSO 4(aq)Ba 2+(aq) + 24SO aq ()-

的电离度达97.5%,所以BaSO 4是强电解质。

二、水溶液中的酸碱标度[The Scales of Acids(aq) and Bases(aq)]——H 3O +

离子,pH 1.定义:丹麦生物化学家S φerensen 于1909年首先提出用氢离子浓度的负对数表示酸

度,称为pH 。

2.表达式:pH = -lg[H +

],同理,pOH = -lg[OH -

] 3.水的自偶电离(Autoionization of water ):

(1) 在25℃时,[H +

] · [OH -

] = 10-14

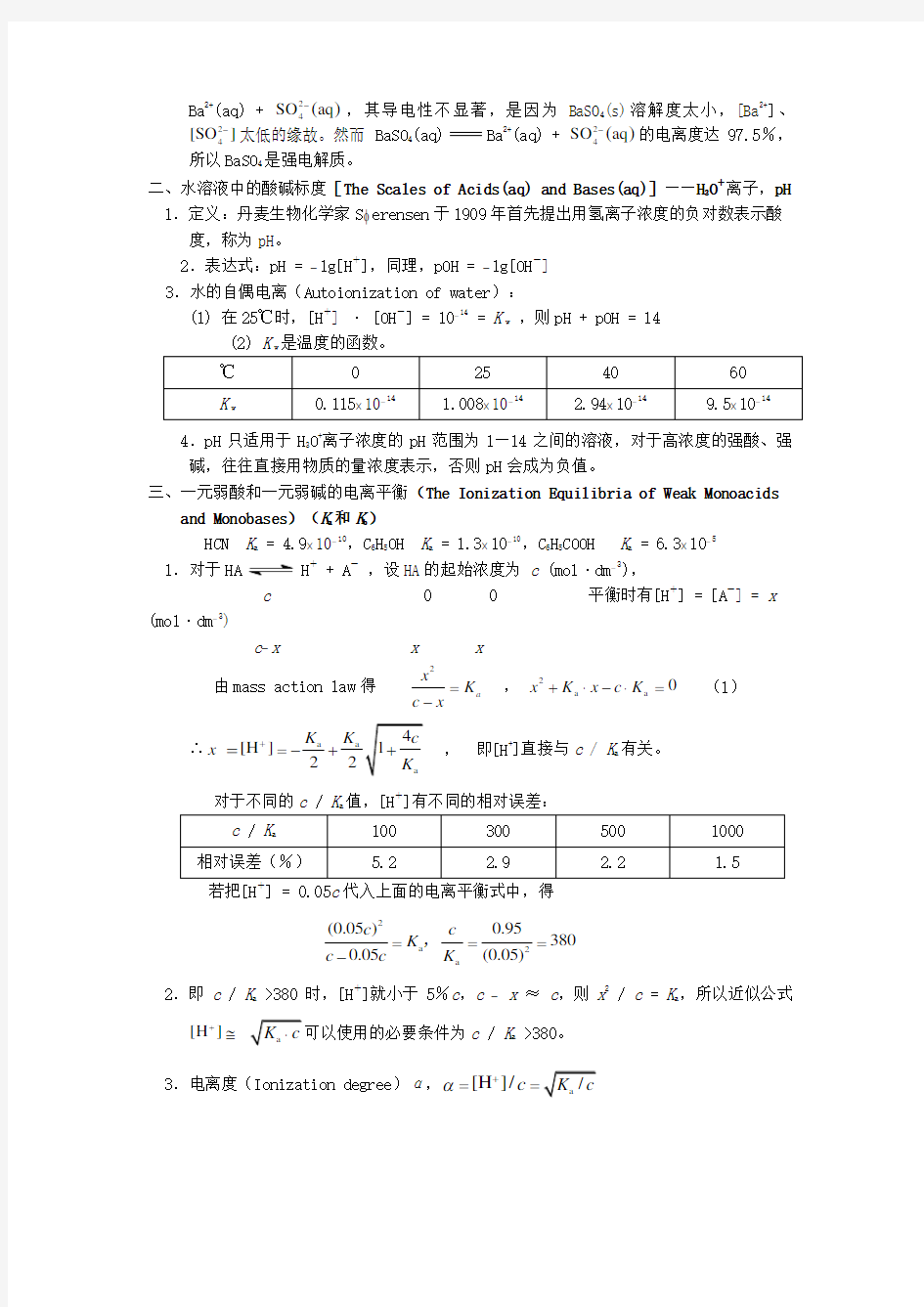

= K w ,则pH + pOH = 14 (2) K w 是温度的函数。

4.pH 只适用于H 3O +

离子浓度的pH 范围为1—14之间的溶液,对于高浓度的强酸、强

碱,往往直接用物质的量浓度表示,否则pH 会成为负值。

三、一元弱酸和一元弱碱的电离平衡(The Ionization Equilibria of Weak Monoacids

and Monobases )(K a 和K b )

HCN K a = 4.9?10-10

,C 6H 5OH K a = 1.3?10-10

,C 6H 5COOH K a = 6.3?10-5

1.对于HA H + + A

- ,设HA 的起始浓度为 c (mol·dm -3

),

c 0 0 平衡时有[H +

] = [A -

] = x

(mol·dm -3

)

c -x x x 由mass action law 得

2a x K c x

=- , 2a a 0x K x c K +-?=? (1)

∴a [H ]2

K x +

=-

+

=, 即[H +

]直接与c / K a 有关。

对于不同的c / K a 值,[H +

]有不同的相对误差:

若把[H ] = 0.05c 代入上面的电离平衡式中,得

2a 2

a

(0.05)0.95

3800.05(0.05)

c c K c c

K ==

=-,

2.即c / K a >380时,[H +

]就小于5%c ,c - x ≈ c ,则x 2

/ c = K a ,所以近似公式

[H ]+?c / K a >380。

3.电离度(Ionization degree )α,[H ]/c α+

==

Sample Exercise 1:已知2

3a,CH ClCOOH 1.4010K -=?,试求0.1 mol·dm -3

一氯乙酸

(CH 2ClCOOH)溶液的[H +

]。

Solution :c / K a =0.1 / 1.40?10-3

= 71.44 < 380,即 [H +

] > 5%c , ∴ 应用精确法计算

CH

2ClCOOH

H + + CH 2ClCOO -

平衡时(mol·dm -3

) 0.1-x x

x

2

31.40100.1x x

-=?- 2341.4010 1.40100x x --+?-?=

解得 x = [H +] = 1.12?10-2 (mol·dm -3

)

也可以用逐步逼近法计算:该法是一次一次地进行近似计算,直到得到准确结果为止。

令 0.1-x ≌ 0.1,则 x 2

/ 0.1 = 1.4?10-4

, x = 1.18?10-2

(mol·dm -3

)

2

32

1.40100.1 1.1810

x --=?-?, 解得 21.1110x -=? (mol·dm -3); 2

32

1.4100.1 1.1110

x --=?-? ,解得 21.1110x -=? (mol·dm -3)

这种方法运算起来比一元二次方程来要简便得多。

Sample Exercise 2:已知K a,HCN = 4.93?10-10

,试计算浓度为1.0?10-5 mol·dm -3

HCN 溶液的pH 。

Solution :c / K a,HCN =5410

1.0102104.9310--?=??,

8[H ]7.0210+

-=

==?,即pH = 7.15

这样的计算显然不行,不是近似公式不妥,而是稀的弱酸溶液通过计算怎么会变成了碱呢,这是不可理解的。还有一类问题:10-6

mol·dm -3

的盐酸稀释100倍时的pH ,如何计算? 2.对于BOH

B +

+ OH -

,(BOH )为弱碱

C

5H 5N(Py) + H 2O C 5H 5NH +

+ OH -

K b = 1.7?10-9

H

2NOH + H 2O H 3NOH +

+ OH -

K b = 1.1?10-8

H

3CNH 2 + H 2O H 3CNH +

3 + OH -

K b = 4.4?10-4

+

b [B ][OH ][BOH]

K -

=

, 同样方法可得 [OH ]-

?

(c / K b > 380)

[OH ]/c α-==

从上面的例子中,我们可以清楚地看到:如果要计算一个很弱的一元酸和一

个非常稀的酸的氢离子浓度,即使c / K >380,也不能利用近似公式来计算,因为此时必须考虑到水的电离所产生的氢离子浓度,在25℃时,纯水中[H 3O +

]为1.0×10-7

mol·dm -3

。这就是我们在下面要讲的同离子效应。

四、同离子效应和缓冲溶液(Common Ion Effect and Buffered Solution )

1.Common ion effect :在弱电解质溶液中,加入与弱电解质具有相同离子的强电解

质,迫使弱电解质的电离度降低的现象,称为同离子效应。 2.Henderson —Hesselbalch equation

(1) 一元弱酸及其离子型盐(weak monacids and ionic salts ) 以HAc ~NaAc 为例

设起始的[HAc] = c 酸, 起始的[Ac _] = c 盐, 平衡时[H 3O +] = x mol·dm -3

HAc + H 2

O H 3O + + Ac

-

平衡时(mol·dm -3

) c 酸 -x x c 盐 + x 3()[H O ][Ac ][HAc]

a x c x K c x

+

-

?+=

=

-盐酸,

∵1x <<,而c 酸、c 盐都大大大于1.0?10-5

mol·dm -3

,c 酸 -x ? c 酸,c 盐 + x ?

c 盐

∴a x c K c ??

盐酸 , 3[H O ]a K c c +

=

?酸

盐

∴a pH p lg

c K c =-酸盐

,或者

a pH p lg

c K c =+盐酸

(2) 一元弱碱及其离子型盐(weak monobases and ionic salts ) 以NH 3 ~ NH 4Cl 为例

NH 3 + H 2

O NH 4+

+ OH

-

平衡时(mol·dm -3

) c 碱 -x x

c 盐 + x

b ()()x

c x x c K c x c ?+?=

?-盐盐酸碱

∴b [OH ]K c c -

=

?碱

盐

,

b b pOH p lg p lg

c c K K c c =-=+碱盐盐

碱

Sample Solution 3:What is the pH of a buffer solution that is 0.12mol ·dm -3

in lactic acid , HC 3H 5O 3 , and 0.10mol ·dm -3

sodium lactate? For lactic acid ,K a = 1.4? 10-4

.

Solution : HC 3H 5O 3

(aq)

353H aq C H O aq ()()+-

+

0.12 - x x 0.10 + x

353353[H ][C H O ]

(0.10)

[HC H O ]

0.12a x x K x

+-

?+=

=

-

∵a K <<1, ∴ 10.100.100.120.12x x x <<+?-?,

, ∴440.12[H ] 1.2 1.410 1.7100.10

a K x --+

==

=??=?(mol·dm -3

)

pH = -lg(1.7?10-4

) = 3.77 或者 pH =lg

3.85(0.08) 3.77a c pK c +=+-=盐

酸

Practice Exercise :Calculate the pH of a buffer composed of 0.12mol ·dm -3

benzonic acid and 0.20mol ·dm -3 sodium benzoate. For benzonic acid K a = 6.5?10-5

. Answer : 4.41

Sample Exercise 4:已知4

2HSO 1.2610K --=?,试求0.1mol·dm -3

H 2SO 4溶液的pH 。

Solution : HSO

4

-

H + + SO 42

-

0.1 - x x + 0.1 x

2(0.1) 1.26100.1x x x

-?+=?- , 230.1126 1.26100x x -+-?=

30.0103(mol dm )x -=? , ∴3[H ]0.1103mol dm +-=? , pH = 0.957

(3) 当溶液的H 3O +

或OH -

离子浓度接近10-7

时,必须考虑水的离解。例如浓度

为10-6

mol·dm -3

的盐酸稀释100倍后,其溶液的pH 值为: H

2O

H + + OH -

x + 10-8

x x · (x + 10-8

) = K w = 1.0?10-14

2814

10 1.010

0x x --+-?= 解得 89.5110x -=?(mol ·dm -3

)

∴8

87[H ] 1.0109.5110 1.05110+

---=?+?=?(mol ·dm -3

) , pH = 6.98 3.缓冲溶液(Buffered solutions )

(1) solution that resist a change in pH upon addition of small

amounts of acid or base are called buffered solution, or merely buffer. 它是一种酸度具有相对稳定性的溶液。

(2) 缓冲溶液的组成(composition of buffered solution )

a 弱酸 — 弱酸盐 、

b 弱碱 — 弱碱盐 、

c 强酸 、

d 强碱 、

e 弱酸弱碱盐。

(3) 缓冲容量(或者称缓冲能力)(buffer capacity ) a .衡量缓冲溶液具有缓冲能力的尺度,称为缓冲容量。 b .影响缓冲容量的因素: (i) 与缓冲剂的浓度有关

例如 0.1M HAc ─ 0.1M NaAc 向50ml 此溶液中加入 pH 从4.74降至4.73

0.01M HAc ─ 0.01M NaAc 0.05ml、1mol ·dm -3

盐酸 pH 从4.74降至4.65

(ii) 与缓冲剂的组分的比值有关

当弱酸与弱酸盐的总浓度固定时,c 盐 : c 酸 = 1 : 1的组分的缓冲容量

最大,此时pH = p K a 。

向50ml 、0.18mol ·dm -3 HAc -0.02mol ·dm -3

NaAc 中加入0.05ml 、

1mol ·dm -3

盐酸,溶液的pH 从3.79变到3.76。缓冲组分的比例离1 : 1越远,缓冲容量越小。

(4) 缓冲范围(buffer range )

对于任何一个缓冲体系,都有一个有效的缓冲范围,这个范围就在

p K a (或p K b )两侧各一个pH (或pOH )单位之内,即pH ≈ p K a ±1,pOH ≈ p K

b

±1。

(5) 缓冲溶液的应用(applications of buffered solutions )

a .缓冲溶液在生物化学系统非常重要。人体液的pH 随部位的不同而不

同。例如,血浆的pH = 7.36~7.44,唾液的pH = 6.35~6.85,胆囊胆汁的pH = 5.4~6.9。人体中有如下缓冲对:H 2CO 3 / HCO 3-

、H 2PO 4-

/ HPO 42-

和Na 蛋白质—H 蛋白质。如果血液的pH 低于7.3或高于7.5,会出现酸中毒或碱中毒;如果血液的pH 降低至7.0或升高至7.8,都会迅速致命。

b .在植物体中也含有机酸(酒石酸 tartari

c aci

d 、柠檬酸 citric

acid 、草酸 oxalic acid 等)及其盐类所组成的缓冲系统。土壤也有缓冲系统,它由碳酸—碳酸盐、土壤腐植质酸及其盐类所组成。这是保证植物生长的必要条件。

c .半导体器件硅片表面的氧化物(SiO 2)通常用HF -NH 4F 的混合液来腐

蚀,可以缓慢地除去SiO 2,以保持硅片的平整。

五、多元弱酸的电离(The Dissociation of Weak Polyacids )

1.多元弱酸是分步电离的,无机酸中有大量的多元酸,特别是多元含氧酸,如H 2SO 4、

H 3PO 4、H 2SO 3、H 2CO 3、H 3AsO 4等等。 对于 H

3PO 4:H 3PO H + + 24H PO - , 24

H PO -

H + + 24HPO -

2

4HPO -

H +

+ 34PO -

,但溶液中只存在同一种H +

离子浓度。 2.多元弱酸溶液中存在的各种平衡式

(1) 物料平衡式(mass or material balance equation )

3

4

23H PO 342444

[H PO ][H PO ][HPO ][PO ]c ---

=+++ (2) 电荷平衡式(charge balance equation )

232444[H ][H PO ]2[HPO ]3[PO ][OH ]+----

=+++

(3) 质子平衡式(proton balance equation, PBE )

a .根据酸碱质子理论,酸碱反应的本质是质子的传递。当反应达到平衡时,

酸失去的质子与碱得到的质子的物质的量必然相等,其数学表达式称为质子平衡式或质子条件式,常用符号PBE 表示。

b .如何求质子平衡式?

一种方法是由物料平衡式和电荷平衡式推导,但这种推导有

时较烦;另一种方法由质子得失的关系得出:首先选择适当的物质作为质子传递的参照物,通常选择那些在溶液中大量存在并参与质子传递的物质,如溶剂和溶质本身,这些物质称为参考水准(reference level)或零水准(zero level),然后,从参考水准出发,根据得失质子的物质的量相等的原则,写出质子平衡式。

例如,在Na 2HPO 4(aq)中,选24HPO -

(溶质)和H 2O (溶剂)为参考水准物

参考水准物

得质子的产物

失质子的产物

2

4HPO -

2

42H PO -

,H 3PO 4

3

4PO -

H 2O

H 3O

+

OH

-

∴3324344[H O ][H PO ]2[H PO ][PO ][OH ]+---

++=+

从物料和电荷平衡中也可以得出上式:令Na 2HPO 4溶液浓度为c mol·dm -3,则 [Na +

] = 2c

由物料平衡:23342444[H PO ][H PO ][HPO ][PO ]c ---

+++=

①

由电荷平衡:2332444[Na ][H O ][H PO ]2[HPO ]3[PO ][OH ]++----

+=+++ ②

∵ [Na +

] = 2c ∴2334244432[H PO ]2[H PO ]2[HPO ]2[PO ][H O ]---+

++++

232444

[H PO ]2[HPO ]3[PO ][OH ]----

=+++ 整理后,得:33424342[H PO ][H PO ][H O ][PO ][OH ]-+--

++=+

2.含氧酸的强度(The strengths of oxyacids )

(1) 含氧酸是由中心原子连接氧原子和OH 基团组成的,其通式为XO m (OH)n 。

例如:

HClO 4 (HO)ClO 3 H 2SO 4 (HO)2SO 2

(2) Pauling 规则:

a .规则一:含氧酸逐级电离常数K a1、K a 2、K a 3…之比为1 : 10-5

: 10-10

… 例如 H 3PO 4 : K a1 = 7.5?10-3

,K a2 = 6.2?10-8

, K a3 = 2.2?10-13

H 2SO 3 : K a1 = 1.2?10-2

,K a2 = 1.0?10-7

b .规则二:含氧酸的第一级电离常数决定于XO m (OH)n 中的m 值

例如:HClO K a = 3.2?10- ,HClO 2 K a = 1.1?10- ,HClO 3 K a = 10 ,HClO 4 K a = 109

Practice Exercise :已知H 3PO 3和H 3PO 2的K a1分别为1.6?10-2

和1.0?10-2

。试画出它们的结构式。

3.多元弱酸的电离平衡 以H 2S 为例 H

2S(aq)H +(aq) + HS -(aq) HS -

(aq)

H +

(aq)

+ S 2

-(aq)

12a [H ][HS ][H S]

K +-=

22a [H ][S ][HS ]

K +--

=

不同的书所用的H 2S(aq)的K a1,K a2差别很大,我们一般采用Pauling 的数据。

Sample Exercise :已知25℃、1atm 下,硫化氢的饱和水溶液的[H 2S] = 0.1mol ·dm -3

,试求此饱和的

H 2S 水溶液中H 3O +

、HS -

和S 2

-离子的浓度。 Solution : H 2S

H +

+ HS -

0.1-x x x 271a 1.1100.1x K x

-==?- a /380c K >>

∴4[H ] 1.0510+-=

=?( mol ·dm -3

)

HS

-

H + + S 2

-

1.05?10-4

- y 1.05?10-4

+ y y

41424

a (1.0510) 1.0101.0510y y K y

---??+==??-

∵2a 1K << ∴y <<1 ∴44

1.0510 1.0510y --?±??

∴2214

a [S ] 1.010y K --===?,所以饱和H 2S 溶液中,[H 3O +

] = 1.05?10-4

mol ·dm -3

[HS -

] = 1.05?10-4

mol ·dm -3

,[S 2

-] = 1.0?10-14

mol ·dm -3

,[H 2S] ≌ 0.1

mol ·dm -3

从上式中,我们可以得到如下结论:

(1) 多元弱酸的氢离子浓度按第一级电离平衡来计算,所以比较多元弱酸的强

弱时,只要比较第一级电离常数的大小;

(2) 二元弱酸的酸根离子浓度等于第二级电离常数; (3) 对于饱和的H 2S 溶液:

12222a a [H ][S ][H S]

K K +-?=

即 12222a a [H ][S ][H S]K K

+-

=???,

[H +]2

· [S 2

-] = 1.1?10-7?1.0?0-14?0.1 = 1.1?10-22

从上式可知,控制溶液的pH ,可以控制硫离子浓度,进而控制溶液中各种金属离子硫化物沉淀的生成。

Practice Exercise :Saccharin , a sugar substitute , is a weak acid with p K a = 11.68

at

25℃.

It

ionizes

in

aqueous

solution

as

follows

:

HNC 7H 4SO 3(aq)743H aq NC H SO aq ()()+-

+. What is the pH of a 0.10 M solution

of the substance?

§4-2 盐的水解 The Hydrolysis of Salts

一、各类盐的水解平衡(The Hydrolysis Equilibria of Salts ) 1.弱酸强碱组成的盐 以NaAc 为例(显碱性) Ac -

+ H 2

O

HAc + OH -

h [OH ][HAc][Ac ]

(hydrolytic constant)K --=

=

1410b 5

a

[OH ][H ][HAc] 1.010 5.610[H ][Ac ]

1.810

w K K K -+--+

-

-?=

=

=?=?

故酸越弱,即K a 越小,它的酸根离子的水解程度越大。 2.弱碱强酸组成的盐 以NH 4Cl 为例(显酸性) NH 4+

+H 2

O NH 3 + H 3O +(或NH 3·H 2O + H +

)

3333w h a 4

4

b

[NH ][H O ][NH ][H O ][OH ]

[NH ][NH ][OH ]K K K K ++-++-

=

=

=

=

3.弱酸弱碱组成的盐 以NH 4Ac 为例 设NH 4Ac(aq) 的原始浓度为c mol ·dm -3

根据电荷平衡,得:4[NH ][H ][Ac ][OH ]++--

+=+ ① 根据物料平衡,得:43[NH ][NH ][Ac ][HAc]c +-

=+=+ ②

①式-②式: 3[H ][NH ][OH ][HAc]+--=- ∴3[H ][NH ][OH ][HAc]+-

=+-

③

由a 34[NH ][H ]/[NH ]K ++= , 得 3a 4[NH ][NH ]/[H ]K ++

= ④ 由a [H ][Ac ]/[HAc]K +-= , 得 a [HAc][H ][Ac ]/K +-

= ⑤

由K w = [H +][OH -],得[OH -] = K w / [H +

] ⑥

以 ④、⑤和⑥式代入 ③ 式,得 w a a

+4[NH ][H ][Ac ]

[H ][H ]

[H ]

K K K +-+

+

+

=+

-

,

则

2

a 4

w a

[Ac ][H ](1)[NH ]K K K -++

+

=+

∴[H ]+

=由于a K 、b K <<1 , ∴ 4[NH ]+和[Ac ]-

改变很小,可以看作4[NH ][Ac ]c +-=≈

∴

[H ]+

=

,若

a w K c K >> ,则a w a K c K K c

+=,∴

[H ]+=

若a c K >>,则a c K c +≈ , ∴

[H ]+

?

文字叙述:任何两性物质溶液中的氢离子浓度等于相应的两个酸的离解常数的乘积的平方根。

Sample Exercise :试计算0.100M NH 2CH 2COOH 的pH 。 已知 +

H 3NCH 2COO

-

H 2NCH 2COO - + H + 的K a = 4.3?10-3

322H NCH COO H O +-

+32H NCH COOH OH +

-+ K b = 6.0?10-5

Solution

:[H ]+

=

=

= = 8.47?10-7

mol · dm -3

, pH = 6.07 二、影响水解的因素(The Affect factors on Hydrolysis ) 1.内因:离子本身与H +

或OH -

离子结合能力的大小。 2.外因:

(1) 温度:升高温度,水解程度增大。这是由于水解反应伴随着吸热反应所致。

(2) 酸度:可以控制水解。

(3) 盐的浓度:盐的浓度越小,水解程度越大。 3.多级水解的水解程度只取决于第一步水解程度。

§4-3 酸碱理论

The Theories of Acids and Bases

在化学史上,从早期化学家波义耳(Boyle,1684年)提出酸碱理论,到1963年皮尔逊(Pearson )提出软硬酸碱理论(SHAB )的将近三百年中,酸碱定义名目颇多,我们只能选择其中有代表性的酸碱理论来讨论。

一、水离子论(Ionic Theory)(1887年 Arrhenius )

1.定义:在水溶液中,电离出来的阳离子全部是氢离子的化合物,称为酸;电离出来的

阴离子全部是氢氧根离子的化合物,称为碱。

2.优点:能简便地解释水溶液中的酸碱反应,酸碱强度的标度很明确。 3.缺点:把酸碱限制在水溶液中,碱限制于氢氧化物中。 二、溶剂论(Solvent Theory )(1905年 Franklin)

它是从各种不同溶剂(包括非质子溶剂)中,也同样存在酸碱反应,发展起来的。 1.定义:能离解出溶剂特征正离子的物质,称为该溶剂的酸;能离解出溶剂特征负离

子的物质,称为该溶剂的碱。

2.实例:

溶剂 酸离子 碱离子 水 H +

或H 3O

+

OH

-

质子型溶剂

NH 3(l) ++4

3NH (H NH ) 2NH -

CH 3COOH(l)

+

+

32CH H COOH 或

CH 3COO -

非质子型溶剂

N 2O 4(l) NO +

3NO -

COCl 2(l) COCl + Cl

-

SO 2(l)

SO

2+

23SO -

典型的中和反应:NH 4NO 3 + NaNH 2 NH 3(l)

NaNO 3 + 2NH 3

HClO 4 + CH 3COONa CH 3COOH(l)

NaClO 4 + CH 3COOH [COCl] [AlCl 4] + KCl COCl 2

K[AlCl 4] + COCl 2

SOCl 2 + Cs 2SO 3 SO 2(l)

2CsCl + 2SO 2

3.优点:将酸碱扩大到非水体系。

4.缺点:不能解释不电离的溶剂及无溶剂的酸碱。 5.拉平效应和区分效应 (1) 溶剂的种类

a .两性的中性溶剂:既可以为酸,又可以为碱的溶剂。如H 2O 、CH 3OH 、

CH 3CH 2OH 等。当溶质是较强的酸时,这种溶剂呈碱性;当溶质是较强的碱时,这种溶剂呈酸性。

b .酸性溶剂:也是两性溶剂,但酸性比水大。如HCOOH 、CH 3COOH 、

CH 3CH 2COOH 、H 2SO 4(l) 和Cl 3CCOOH 等。

c .碱性溶剂:也是两性溶剂,但碱性比水大。如乙二胺(H 2NCH 2CH 2NH 2) (2) 拉平效应

实验证明HClO 4、H 2SO 4、HCl 和HNO 3的酸强度是有区别的,其强度顺序为:HClO 4>H 2SO 4>HCl >HNO 3,但在水溶液中看不到它们的强度差别。这种将各种不同强度的酸拉平到溶剂化质子水平的效应,称为拉平效应。具有拉平效应的溶剂,称为拉平溶剂。水的碱性是这些强酸产生拉平效应的因由。在液氨中醋酸也成为强酸。

(3) 区分效应

能区分酸(或碱)的强弱作用,称为区分效应。具有区分效应的溶

剂,称为区分溶剂。如冰醋酸可以把HClO 4、H 2SO 4、HCl 和HNO 3的酸性区分开来。由于2H Ac +

的酸性强于H 3O +

,这四种酸就不能全部将其质子转移给HAc 了。HClO 4 + HAc

24H Ac ClO +

-

+的程度最大,3HNO HAc

+2

3H Ac NO +-

+的程度最小,所以冰醋酸称为HClO 4、H 2SO 4、HCl 、HNO 3的区分溶剂。

三、质子论(Proton Theory )(1923年 Br φnsted and Lowry )

1.定义:An acid is a substance (molecule or ion)that can transfer a proton

to another substance. Likewise a base is a substance that can accept a proton .

2.Classification of acids and bases

(1) acids :molecular acids :H 2SO 4、HCl 、CH 3COOH ,anion acids :4HSO -

、

24HC O -,cation acids :3H O +、4NH +、653C H NH +

; (2) bases :molecular bases :NH 3、N 2H 4、NH 2OH ,

anion bases :OH -、S 2-、CH 3COO -

。

3.Conjugate acid -base pairs :The word conjugate means “joined together as a pair”

酸碱统一在质子上,其关系式为: A (酸

)B (碱)+ H +

(质

子)

这种关系称为共轭酸碱对,所以酸碱质子理论又称为共轭酸碱理论。

Practice Exercise :What is the conjugate base of each of the following acids :

4HClO 、2H S 、4PH +、3HCO -

? What is the conjugate acid of each of the following bases :CN -、24SO -、2H O 、3HCO -

?

4.用质子理论来解释一些反应:

(1) 气相中的酸碱反应:

3(g) NH 4

Cl (s)+

_

B 2

A 2

B 1

+

A

1

(2) 离解反应(dissociation reactions ):

a

._

223O + + OH

+

auto ionization :

b

.acid ionization :_

23O + + Ac

c

.base ionization :_

32

4 + OH

+

(3) hydrolysis :实际上可以看作水和离子酸、离子碱的反应:

2_

+

K b = K w / K a = K

h

423 + H 3O

+

K a = K w / K b = K h

5.特点:

(1) 质子论中不存在盐的概念。因为在质子论中,组成盐的离子已变成了离子酸

和离子碱。

(2) 酸碱是共轭的,弱酸共轭强碱,弱碱共轭强酸(The stronger an acid,

the weaker its conjugate base; the stronger a base , the weaker its conjugate acid.)。因此我们已知某酸的强度,就可以知道其共轭碱的强度。

6.优点:

(1) 把酸碱反应扩大到气相、液相、电离和水解等反应;

(2) 在水溶液中,质子论的酸强度标度与Arrhenius 理论中的酸强度标度是一致。

7.缺点:不能说明无质子型溶剂(如SO 3、BF 3)的酸碱反应,酸的定义范围并没有扩大。 四、电子论(Electron Theory )(1923年 G.N.Lewis )

G.N.Lewis was the first to notice this aspect of acid- base reactions. He proposed a definition of acid and base that emphasizes the shared electron pair: A Lewis acid is defined as an electron-pair acceptor, and a Lewis base is defined as an electron-pair donor.

1.定义:凡是能接受电子对的物种(species),称为酸;凡是能给出电子对的物种,称为

碱。

2.一般式: A + : B A : B

Lewis acid Lewis base acid -base adduct

3.Types of reactions

(1) adduct reaction :H +

+ : OH

-

H 2O

(2) substitution reaction of acid :234Cu(NH )4H

++

+24Cu 4NH ++

+

(3) substitution reaction of base :

234

-Cu(NH )2OH +

+23Cu(OH)4NH + (4) both substitution reaction :Ba(OH)2 + H 2SO 4

BaSO 4↓ + 2H 2O

4.优点:

(1) 它包括了水离子论、溶剂论和质子论等三种理论; (2) 它扩大了酸的范围。 5.缺点:无统一的酸碱强度的标度。

由于电子论包括了所有的酸碱理论,所以该理论又称为广义酸碱理论。

酸碱电子论的提出,可以把所有的化学反应分为三大类: A + : B A : B 酸碱反应 R · + ·R '

R : R ' 自由基反应

Red · + Ox Red +

Ox -

氧化—还原反应

Practice Exercise :Identify the Lewis acid and Lewis base in each of the following reactions:

(a) CN -

(aq) + H 2O(l) HCN(aq) + OH -

(aq) (b) HIO(aq) + 2NH -

(aq)NH 3(l) + IO -

(aq) (c) (CH 3)3N(g) + BF 3(g) (CH 3)3NBF 3(s)

(d) Fe(ClO 4)3(s) + 6H 2O(l) 3264e(H O)3ClO F aq aq ()()+

-+

(e) FeBr 3(s) + Br -

(aq)

4FeBr aq ()-

高中化学学习材料 《有机化学基础》知识点整理 一、重要的物理性质 1. 有机物的溶解性 (1) 难溶于水:各类烃、卤代烃、硝基化合物、酯、绝大多数高聚物、高级的醇、醛、羧酸等。 (2) 易溶于水:低级[n(C)≤4]醇、(醚)、醛、(酮)、羧酸及盐、氨基酸及盐、单糖、二糖。(都能与水形成氢键)。 (3) 具有特殊溶解性的: ①乙醇是一种很好的溶剂,既能溶解许多无机物,又能溶解许多有机物,所以常用乙醇来溶解植物色素或其中 的药用成分,也常用乙醇作为反应的溶剂,使参加反应的有机物和无机物均能溶解,增大接触面积,提高反应速率。例如,在油脂的皂化反应中,加入乙醇既能溶解NaOH,又能溶解油脂,让它们在均相(同一溶剂的溶液)中充分接触,加快反应速率,提高反应限度。 ②苯酚:室温下,在水中的溶解度是9.3g(属可溶),易溶于乙醇等有机溶剂,当温度高于65℃时,能与水混溶, 冷却后分层,上层为苯酚的水溶液,下层为水的苯酚溶液,振荡后形成乳浊液。苯酚易溶于碱溶液和纯碱溶液,这是因为生成了易溶性的钠盐。 ③乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中更加难溶,同时饱和碳酸钠溶液还能通过反应吸收挥发出的乙酸,溶解吸收挥发 出的乙醇,便于闻到乙酸乙酯的香味。 ④有的淀粉、蛋白质可溶于水形成胶体。蛋白质在浓轻金属盐(包括铵盐)溶液中溶解度减小,会析出(即盐析, 皂化反应中也有此操作)。但在稀轻金属盐(包括铵盐)溶液中,蛋白质的溶解度反而增大。 ⑤线型和部分支链型高聚物可溶于某些有机溶剂,而体型则难溶于有机溶剂。 ⑥氢氧化铜悬浊液可溶于多羟基化合物的溶液中,如甘油、葡萄糖溶液等,形成绛蓝色溶液。 2. 有机物的密度 (1) 小于水的密度,且与水(溶液)分层的有:各类烃、一氯代烃、酯(包括油脂) (2) 大于水的密度,且与水(溶液)分层的有:多氯代烃、溴代烃(溴苯等)、碘代烃、硝基苯 3. 有机物的状态[常温常压(1个大气压、20℃左右)] (1) 气态: ①烃类:一般N(C)≤4的各类烃注意:新戊烷[C(CH3)4]亦为气态 ②衍生物类: 一氯甲烷(CH3Cl,沸点为-24.2℃)氟里昂(CCl2F2,沸点为-29.8℃) 氯乙烯(CH2=CHCl,沸点为-13.9℃)甲醛(HCHO,沸点为-21℃) 氯乙烷(CH3CH2Cl,沸点为12.3℃)一溴甲烷(CH3Br,沸点为3.6℃) 四氟乙烯(CF2=CF2,沸点为-76.3℃)甲醚(CH3OCH3,沸点为-23℃) 甲乙醚(CH3OC2H5,沸点为10.8℃)环氧乙烷(,沸点为13.5℃) (2) 液态:一般N(C)在5~16的烃及绝大多数低级衍生物。如,

教学目标: 1、知道化学反应速率的定量表示方法,并进行简单计算。 2、通过实验测定某些化学反应速率。 3、通过学习过程使学生初步学会运用化学视角,去观察生活、生产和社会中有关化学反应速率的问题。 教学重点:化学反应速率的定量表示方法。 教学难点:实验测定某些化学反应速率。 课时安排:一课时 教学过程: [探讨]物理课中所学的速率的共同特点。 [回答]都有一个确定的起点(速率=0);都有一个和速率大小相匹配的时间单位;都有说明体系某种变化的可计量的性质。 [导入] 提出问题讨论: (1)怎样判断化学反应的快慢? (2)通过对实验现象的观察你能否判断出一个反应比另一个反应快多少吗? [板书] 第二章化学反应速率和化学平衡 第一节化学反应速率 [讨论]在物理上用单位时间内物体运动的距离来表示物体运动的快慢,那么在化学上怎样定量的表示化学反应进行得快慢呢? [讲解]化学反应速率的表示方法; 用单位时间内反应物浓度的减少或生成物的浓度增加来表示。 若浓度用物质的量(C)来表示,单位为:mol/L,时间用t来表示,单位为:秒(s)或分(min)或小时(h)来表示,则化学反应速率的数学表达式为: V == △C/△t 单位是:mol/(L·s)或mol/(L·min)或mol/(L·h)[板书]1、化学反应速率的表示方法:用单位时间内反应物浓度的减少或生成物的浓度增加来表示。 V == △C/ △t 单位是:mol/(L·s)或mol/(L·min)或mol/(L·h) [例题1]在密闭容器中,合成氨反应N2 + 3H2 = 2NH3,开始时N2浓度8mol/L,H2浓度20mol/L,5min后N2浓度变为6mol/L,求该反应的化学反应速率。 解:用N2浓度浓度变化表示:V (N2)== △C/△t ==(8mol/L -6mol/L)/ 5min ==0.4 mol/(L·min)V(H2)==1.2mol/(L·min) V(NH3)==0.8 mol/(L·min) [讨论]上述计算题的结果,你会得出什么结论? [讲解]理解化学反应速率的表示方法时应注意的几个问题: 1.上述化学反应速率是平均速率,而不是瞬时速率。 2.无论浓度的变化是增加还是减少,一般都取正值,所以化学反应速率一般为正值。 3.对于同一个反应来说,用不同的物质来表示该反应的速率时,其数值不同,但每种物质都可以用来表示该反应的快慢。 4.在同一个反应中,各物质的反应速率之比等于方程式中的系数比。即:

新人教版选修(4)全册教案 绪言 一学习目标:1学习化学原理的目的 2:化学反应原理所研究的范围 3:有效碰撞、活化分子、活化能、催化剂二学习过程 1:学习化学反应原理的目的 1)化学研究的核心问题是:化学反应2)化学中最具有创造性的工作是:设计和创造新的分子3)如何实现这个过程? 通常是利用已发现的原理来进行设计并实现这个过程,所以我们必须对什么要清楚才能做到,对化学反应的原理的理解要清楚,我们才能知道化学反应是怎样发生的,为什么 有的反应快、有的反应慢,它遵循怎样的规律,如何控制化学反应才能为人所用!这就是 学习化学反应原理的目的。 2:化学反应原理所研究的范围是1)化学反应与能量的问题2)化学反应的速率、方向及限度的问题3)水溶液中的离子反应的问题4)电化学的基础知识3:基本概念 1)什么是有效碰撞?引起分子间的化学反应的碰撞是有效碰撞,分子间的碰撞是发生化学反应的必要条件,有效碰撞是发生化学反应的充分条件,某一化学反应的速率大小与,单位时间内有效碰撞的次数有关2)什么是活化分子?具有较高能量,能 够发生有效碰撞的分子是活化分子,发生有效碰撞的分子一定是活化分子,但活化分子的碰撞不一定是有效碰撞。有效碰撞次数的多少与单位体积内反应物中活化分子的多少有关。3)什么是活化能?活化分子高出反应物分子平均能量的部分是活化能,如图 活化分子的多少与该反应的活化能的大小有关,活化能的大小是由反应物分子的性质决定,(内因)活化能越小则一般分子成为活化分子越容易,则活化分子越多,则单位时间内有效碰撞越多,

则反应速率越快。4)什么是催化剂?催化剂是能改变化学反应的速率,但反应前后本身性质和质量都不改变的物质,催化剂作用:可以降低化学反应所需的活化能,也就等于提高了活化分子的百分数,从而提高了有效碰撞的频率.反应速率大幅提高. 5)归纳总结:一个反应要发生一般要经历哪些过程? 1、为什么可燃物有 氧气参与,还必须达到着 火点才能燃烧?2、催化剂在我们技术改造和生产中,起关键作用,它主要作用是提高化学反应速率,试想一下为什么催化剂能提高反应速率? 第一节化学反应与能量的变化(第一课时) 一学习目标:反应热,焓变 二学习过程 1:引言:我们知道:一个化学反应过程中,除了生成了新物质外,还有 思考 1、你所知道的化学反应中有哪些是放热反应?能作一个简单的总结吗? 活泼金属与水或酸的反应、酸碱中和反应、燃烧反应、多数化合反应 反应物具有的总能量> 生成物具有的总能量 2、你所知道的化学反应中有哪些是吸热反应?能作一个简单的总结吗?

教学过程

[探讨]给具体实例,图例,请学生分析图中包含的信息。 [引导]现在大家看到的都是直观和表面的信息,有没有更深层次的信息?或者我们将得到的信息稍稍处理一下,能否得到更有价值的信息呢?思考,回答 断开1molH-H键需要吸收436kJ的能量;断开1molCl-Cl键需要吸收243kJ的能量;形成1molH-Cl键能放出431kJ的能量; 计算 1molH2和1molCl2反应得到2molHCl要放出183kJ的能量 [分析]给出反应热的定义 [质疑]Q是什么?H又是什么?△H又是什么? [分析]化学反应都伴随能量的变化,所以可以将化学反应分为两类 分析反应热之前,弄清楚两个概念:环境和体系[板书]放热反应:体系环境 H △H < 0为“-” Q > 0 [结论]△H 和Q的角度不同,△H从体系的角度 Q从环境的角度思考 回答:放热反应和吸热反应阅读书本 回答: 自己分析:吸热反应 体系环境 H △H>0为“+” Q< 0 [提问]看看两幅图分别表示什么反应,这一段差值表示什么? A B 回答: A图表示方热反应,△H<0 B图表示吸热反应,△H>0 差值表示反应热。 [提问]考考大家一个有难度的问题:预测生成 2molHF 和2molHCl时,哪个反应放出的热量多?并说出你的理由?思考,回答:生成HF放出的热量多。因为F2比Cl2活泼能量高,而HF比HCl稳定,能量低,所以如此。 [评价]非常好,同学知道从物质活泼性和稳定性的角度来分析问题,非常好。 [提问]如何验证你们的预测呢?这里老师提供键能的数据。 [分析]我们可以从反应热的角度判断反应发生的难易程度,这是反应热的一种应用。计算,结论:的确生成等物质的量的HF 放出的热量多 第二课时 [提问]石墨能否自动转化为金刚石?如果要达到目的,需要采用什么办法? [讲解]反应热还有其它的应用:计算燃料的用量回答:不能;需要加热 H Cl H Cl H H H H Cl Cl Cl Cl ++ 436 kJ/mol 243kJ/mol 431 kJ/mol 能量

人教版高中化学选修4同步练习及单元测试 目录 第1节化学反应与能量的变化 第2节燃烧热能源 第1章化学反应与能量单元检测及试题解析 第1章单元复习 第1章单元测试 第3节化学平衡 第4节化学反应进行的方向 第2章化学反应速率与化学平衡单元检测及试题解析 第2章单元复习 第2章单元测试化学反应速率和化学平衡 第3章单元复习 第3章单元测试 第3章水溶液中的离子平衡单元检测及试题解析 第3章第1节弱电解质的电离 第3章第2节水的电离和溶液的酸碱性 第3章第3节盐类的水解 第3章第4节难溶电解质的溶解平衡 第4章电化学基础单元检测及试题解析 第4章第1节原电池 第4章第2节化学电源 第4章第3节电解池 选修4化学反应原理模块综合检测

高二化学选修4 同步练习 第一章第一节化学反应与能量的变化一. 教学内容: 化学反应与能量的变化 二. 重点、难点 1. 了解反应热和焓变的涵义; 2. 化学反应中的能量变化及其微观原因; 3. 正确认识、书写热化学方程式。 三. 具体内容 (一)绪言 1. 选修4的基本结构和地位、与必修的关系 2. 关于“化学暖炉”、“热敷袋”的构造和发热原理 3. 举出人们利用化学反应的其他形式的能量转变例子 (二)焓变和反应热 1. 为什么化学反应过程中会有能量的变化? 2. 反应热的定义 3. 反应热产生的原因 4. 反应热的表示 5. 有效碰撞 6. 活化分子 7.活化能 8. 催化剂 (三)热化学方程式 1. 定义 2. 表示意义 3. 与普通化学方程式的区别 4. 热化学方程式的书写应注意的问题 (四)实验:中和反应、反应热的测定

【典型例题】 [例1 ] 已知在25℃、101kPa 下,1g C8H18(辛烷)燃烧生成二氧化碳和液态水时放出48.40kJ 的热量。表示上述反应的热化学方程式正确的是( ) A. C8H18(l )+25/2O2(g )=8CO2(g )+9H2O (g ) △H=-48.40kJ ·mol-1 B. C8H18(l )+25/2O2(g )=8CO2(g )+9H2O (l ) △H=-5518kJ ·mol-1 C. C8H18(l )+25/2O2(g )=8CO2(g )+9H2O △H=+5518kJ ·mol-1 D. C8H18(l )+25/2O2(g )=8CO2(g )+9H2O (l ) △H=-48.40kJ ·mol-1 答案:B 解析:掌握书写热化学方程式的基本注意事项。 [例2] 0.3mol 的气态高能燃料乙硼烷(B2H6)在O2中燃烧,生成固态B2O3和液态水,放 出649.5kJ 的热量,其热化学方程式为________。 又知:H2O (l )=H2O (g ) △H=+44kJ ·mol -1,则11.2L (标准状况下)B2H6完全燃 烧生成气态水时放出的热量是______kJ 。 答案:B2H6(g )+3O2(g )=B2O3(s )+3H2O (l ) △H=-2165kJ ·mol-1;1016.5。 解析:考察反应热的计算和两个热量变化过程的分析。 [例3 ] 已知胆矾溶于水时溶液温度降低,室温下将1mol 无水硫酸铜制成溶液时放出的热量 为Q1。又知胆矾分解的热化学方程式为:CuSO4·5H2O (s )=CuSO4(s )+5H2O (l ) △H=+Q2kJ ·mol-1,则Q1和Q2的关系为( ) A. Q1<Q2 B. Q1>Q2 C. Q1=Q2 D. 无法确定 答案:A 解析:掌握含有结晶水的物质的特点。 [例4] 答案:-183 kJ ·mol-1 解析:掌握键能和反应热计算的关系。 [例5] 已知CH4(g )+2O2(g )== CO2(g )+2H2O (l );ΔH =-Q1kJ ·mol -1, )()(222g O g H + =2H2O (g );△H2=-Q2 kJ ·1mol -, )()(222g O g H + =2H2O (l );△H3=-Q3 kJ ·1mol -。 常温下,取体积比4:1的甲烷和氢气的混合气体11.2L (标准状况下),经完全燃烧后恢复至 室温,则放出的热量为 。 答案:0.4Q1+0.05Q3 解析:根据物质的量和反应热的比例关系进行换算。 [例6] 实验中不能直接测出由石墨和氢气生成甲烷反应的反应热,但可测出CH4、石墨和 H2的燃烧热。试求出石墨生成甲烷的反应热。 已知:CH4(g )+2O2(g )=CO2(g )+2H2O (l )△H1=-890.5kJ ·mol-1;

高中化学学习材料 (精心收集**整理制作) 2015年苏教版高中化学选修5有机化学基础 专题同步练习训练 专题1 第1单元 1.下列叙述:①我国科学家在世界上第一次人工合成结晶牛胰岛素;②最早发现电子的是英国科学家道尔顿;③创造联合制碱法的是我国著名科学家侯德榜;④首先制得氧气的是法国科学家拉瓦锡;⑤首先在实验室合成尿素的是维勒,其中正确的是 A.只有①B.①和③ C.①③⑤D.①②③④ 2.人类第一次用无机化合物人工合成的有机物是() A.乙醇B.食醋 C.甲烷D.尿素 3.用于制造隐形飞机的某种物质具有吸收微波的功能,其主要成分的结构 如下所示,它属于() A.无机物B.烃 C.高分子化合物D.有机物 4.环境毒品“二英”是目前人类制造的可怕的化学物质,其结构简式如图所示 (),它属于A.高分子化合物B.芳香烃 C.烃D.有机物 5.萤火虫会在夏日的夜空发出点点光亮,这是一种最高效的发光机制。萤火虫发光的原理是荧光素在荧光酶和ATP催化下发生氧化还原反应时伴随着化学能转变为光能: 荧光素属于()

A.无机物B.烃 C.烃的衍生物D.高分子化合物 6.(热点题)北京国家游泳馆“水立方”是在国内首次采用膜结构的建筑,以钢材为支架,覆盖ETFE薄膜。ETFE是乙烯和四氟乙烯的共聚物,是一种轻质透明的新材料。 (1)该材料属于________。 A.新型无机非金属材料B.金属材料 C.有机高分子材料D.复合材料 (2)下列说法错误的是________。 A.ETFE极易分解,符合环保要求 B.ETFE韧性好,拉伸强度高 C.ETFE比玻璃轻、安全 D.ETFE是纯净物,有固定的熔点 E.CF CF2和CH2CH2均是平面分子 (3)写出由乙烯和四氟乙烯共聚生成ETFE的反应方程式 ________________________________________________________________________。 专题1 第2单元 1.下列有机物在H-NMR上只给出一组峰的是() A.HCHO B.CH3OH C.HCOOH D.CH3COOCH3 2.实验测得某碳氢化合物A中,含碳80%,含氢20%,又测得该化合物的相对分子质量是30,该化合物的分子式是() A.CH4B.C2H6 C.C2H4D.C3H6 3.下列具有手性碳原子的分子是() 4.某有机物C3H6O2的核磁共振氢谱中有两个共振峰,面积比为1∶1,该有机物的结构简式是()

(人教版)高中化学选修4配套练习(全册)同步练习汇总 第一章测评A (基础过关卷) (时间:45分钟满分:100分) 第Ⅰ卷(选择题共48分) 一、选择题(每小题4分,共48分) 1.下列与化学反应能量变化相关的叙述正确的是( ) A.生成物总能量一定低于反应物总能量 B.放热反应的反应速率总是大于吸热反应的反应速率 C.应用盖斯定律,可计算某些难以直接测量的反应焓变 D.同温同压下,H2(g)+Cl2(g)2HCl(g)在光照和点燃条件下的ΔH不同 解析:根据生成物总能量和反应物总能量的相对大小,把化学反应分为吸热反应和放热反应,吸热反应的生成物总能量高于反应物总能量,放热反应的生成物总能量低于反应物总能量;反应速率是单位时间内物质浓度的变化,与反应的吸热、放热无关;同温同压下,H2(g)和Cl2(g)的总能量与 HCl(g)的总能量的差值不受光照和点燃条件的影响,所以该反应的ΔH相同。 答案:C 2.对于:2C4H10(g)+13O2(g)8CO2(g)+10H2O(l) ΔH=-5 800 kJ·mol-1的叙述错误的是( ) A.该反应的反应热为ΔH=-5 800 kJ·mol-1,是放热反应 B.该反应的ΔH与各物质的状态有关,与化学计量数也有关 C.该式的含义为:25 ℃、101 kPa下,2 mol C4H10气体完全燃烧生成CO2和液态水时放出热量 5 800 kJ D.该反应为丁烷燃烧的热化学方程式,由此可知丁烷的燃烧热为5 800 kJ·mol-1 解析:根据燃烧热的定义,丁烷的物质的量应为1 mol,故题中方程式不是丁烷的燃烧热的热化学方程式,由题中方程式可知丁烷的燃烧热为2 900 kJ·mol-1。 答案:D 3.下列关于反应能量的说法正确的是( ) A.Zn(s)+CuSO4(aq)ZnSO4(aq)+Cu(s) ΔH=-216 kJ·mol-1,则反应物总能量>生成物总能量 B.相同条件下,如果 1 mol氢原子所具有的能量为E1,1 mol氢分子所具有的能量为E2,则2E1=E2

(苏教版)高中化学选修5(全册)精品同步练习汇总(打 印版) 1.某物质的结构为,关于该物质的叙述正确的是() A.一定条件下与氢气反应可以生成硬脂酸甘油酯 B.一定条件下与氢气反应可以生成软脂酸甘油酯 C.与氢氧化钠溶液混合加热能得到肥皂的主要成分 D.与其互为同分异构体且完全水解后产物相同的油脂有三种 2.我国某些地区用石蜡等工业油加工“毒米”,威胁我们的健康,给该地区的经济发展带来负面影响。食用油和石蜡油虽然都称作“油”,但从化学组成和分子结构上看,它们是完全不同的。下列叙述正确的是() A.食用油属于有机物,石蜡油属于无机物 B.食用油属于纯净物,石蜡油属于混合物 C.食用油属于酯类,石蜡油属于烃类 D.食用油属于高分子化合物,石蜡油属于小分子化合物 3.把动物的脂肪和氢氧化钠溶液混合,加热,得到一种均匀的液体,然后向其中加入足量的盐酸,结果有一种白色的物质析出,这种白色的物质是() A.NaCl B.肥皂 C.C17H35COONa D.高级脂肪酸

4.食品店出售的冰淇淋含硬化油,它是以多种植物油为原料来制得的,制取时发生的是() A.水解反应B.加聚反应 C.加成反应D.氧化反应 5.(双选)下列各组中,所含物质不是同系物的是() A.硬脂酸甘油酯与三乙酸甘油酯 B.油酸与丙烯酸 C.甘油与软脂酸 D.丙烯酸与软脂酸 6.从植物的果实和花里提取低级酯宜采用的方法是() A.加氢氧化钠溶液溶解后分液 B.加水溶解后分液 C.加酸溶解后蒸馏 D.加有机溶剂溶解后分馏 7.要证明硬脂酸具有酸性,可采用的正确实验是() A.使硬脂酸溶于汽油,向溶液中加入石蕊溶液,溶液变红 B.把纯碱加入硬脂酸并微热,产生泡沫 C.把硬脂酸加热熔化,加入金属钠,产生气泡 D.向滴有酚酞的NaOH(aq)里加入硬脂酸,微热,红色变浅甚至消失 8.用油脂水解制取高级脂肪酸和甘油,通常选择的条件是__________________;若制取肥皂和甘油,则选择的条件是__________________。液态油转化为固态脂肪通常在________条件下,用液态油与________反应得到,油酸甘油酯转化成的固态脂肪的名称是________。 9.已知某油脂A,在硫酸作催化剂的条件下水解,生成脂肪酸和多元醇B,B和硝酸通过酯化反应生成有机物D。 (1)写出油脂A在硫酸作催化剂的条件下水解的化学方程式:___________________。 (2)已知D的相对分子质量为227,由C、H、O、N四种元素组成,C、H、N的质量分数依次为15.86%、2.20%和18.50%。则D的分子式是________,写出B→D的化学方程式:____________________________________。 (3)C是B和乙酸在一定条件下反应生成的化合物,相对分子质量为134,写出C所有可能的结构简式____________。 10.参考下列(a)~(c)项回答问题:(a)皂化值是使1 g油脂皂化所需要的KOH的毫克数; (b)碘值是100 g油脂所能加成的碘的克数;(c)各种油脂的皂化值、碘值列表如下:

(人教版)高中化学选修四(全册)考点大汇总(打印版) 考点1 常见的能量转化形式 【考点定位】本考点考查能量的常见转化形式, 重点分析化学能与热能、电能之间的转化, 涉及键能与化学能之间的关系及反应过程中能量变化形式. 【精确解读】 1.化学反应中的能力变化表现为热量的变化.常见能量转化有: ①化学能和电能的相互转化.如铜、锌形成原电池, 将化学能转化为电能; ②化学能和热能的相互转化.燃料燃烧产生能量最终带动发电机发电, 将化学能转化 为电能; ③化学能和光能、风能的相互转化等. 【精细剖析】 1.判断化学能转化为其它形式能的方法: 一看, 是否发生化学反应; 二看, 产生了什么, 如果是热量, 则转化为热能;如果产生了电, 则是转化为电能, 如果产生了光, 则是转化为光能. 【典例剖析】化学能与热能、电能等能相互转化.关于化学能与其他能量相互转化的说法正确的是( )

A.化学反应中能量变化的主要原因是化学键的断裂与生成 B.铝热反应中, 反应物的总能量比生成物的总能量低 C.图I所示的装置能将化学能转变为电能 D.图II所示的反应为吸热反应 【答案】A 【变式训练】模拟植物的光合作用, 利用太阳能将H2O和CO2化合生成二甲醚(CH3OCH3), 装置如图所示, 下列说法错误的是( ) A.H+由交换膜右侧向左侧迁移 B.催化剂a表面发生的反应是2CO2+12e-+12H+═CH3OCH3+3H2O C.该过程是太阳能转化为化学能的过程 D.消耗CO2与生成O2体积比为1:1 【答案】D

【实战演练】 1.下列反应中能量变化与其它不同的是( ) A.铝热反应B.燃料燃烧C.酸碱中和反应 D.Ba(OH)2?8H2O与 NH4Cl固体混合 【答案】D 【解析】A.铝粉与氧化铁的反应是放热反应, 故A错误;B.燃料燃烧是放热反应, 故B 错误;C.酸碱中和反应是放热反应, 故C错误;D.氯化铵晶体与Ba(OH)2?8H2O的反应是吸热反应, 故D正确;故答案为D. 2.2016年3月新疆理化技术研究所首先发现:在光、碱性CeO2修饰TiO2的复合纳米材料的催化作用下, 二氧化碳和水可转化为甲烷和一氧化碳.下列说法不正确的是( ) A.此反应可将光能转化为化学能 B.CO2和CH4均含极性共价键 C.产物可能还有O2 D.CO2溶于水呈酸性的原因:CO2+H2O?H2CO3H2CO3?2H++CO32- 【答案】D

第一章化学反应与能量 第一节化学反应与能量的变化 (第一课时) 教学目标: 1.知识与技能 ①了解反应热和焓变的含义 ②理解吸热反应和放热反应的实质 2.过程与方法 从化学反应的本质即旧键断裂与新键形成的角度研究反应热产生的原因3.情感态度与价值观 通过了解简单过程中的能量变化中的热效应 教学重点 理解吸热反应和放热反应的实质 教学难点 能量变化中的热效应 教学用具: 投影仪 学习过程 引言:我们知道:一个化学反应过程中,除了生成了新物质外,还有 思考 (1)你所知道的化学反应中有哪些是放热反应?能作一个简单的总结吗?活泼金属与水或酸的反应、酸碱中和反应、燃烧反应、多数化合反应

反应物具有的总能量 > 生成物具有的总能量 (2)你所知道的化学反应中有哪些是吸热反应?能作一个简单的总结吗? 多数的分解反应、氯化铵固体与氢氧化钡晶体的反应、水煤气的生成反应、炭与二氧碳生成一氧化碳 反应物具有的总能量 < 生成物具有的总能量 1:当能量变化以热能的形式表现时: 我们知道:一个化学反应同时遵守质量守恒定律和能量守恒,那么一个反应中的质量与能量有没有关系呢? 有能量的释放或吸收是以发生变化的物质为基础,二者密不可分,但以物质为主。 能量的多少则以反应物和产物的质量为基础。那么化学反应中能量到底怎样变化 2:反应热,焓变 化学反应过程中为什么会有能量的变化?(用学过的知识回答) 化学反应的实质就是反应物分子中化学键断裂,形成新的化学键,从新组合成生成物的分子的过程。旧键断裂需要吸收能量,新键形成需要放出能量。而一般化学反应中,旧键的断裂所吸收的总能量与新键形成所放出的总能量是不相等的,而这个差值就是反应中能量的变化。所以化学反应过程中会有能量的变化。 反应热焓变 化学反应过程中所释放或吸收的能量,都可以热量(或换算成相应的热量)来表述,叫做反应热,又称为“焓变”。符号:ΔH ,单位:kJ/mol 或kJ?mol-1 ?H为“-”为放热反应,?H为“+”为吸热反应 思考:能量如何转换的?能量从哪里转移到哪里?体系的能量如何变化?升高是降低?环境的能量如何变化?升高还是降低?规 定放热反应的ΔH 为“-”,是站在谁的角 度?体系还是环境? 放热反应ΔH为“—”或ΔH〈 0 吸热反应ΔH为“+”或ΔH 〉0

苏教版选修5《有机化学基础》知识点总结 一、重要的物理性质 1.有机物的溶解性 (1)难溶于水的有:各类烃、卤代烃、硝基化合物、酯、绝大多数高聚物、高级的(指分子中碳原子数目较多的,下同)醇、醛、羧酸等。 (2)易溶于水的有:低级的[一般指N(C)≤4]醇、(醚)、醛、(酮)、羧酸及盐、氨基酸及盐、单糖、二糖。(它们都能与水形成氢键)。 (3)具有特殊溶解性的: ①乙醇是一种很好的溶剂,既能溶解许多无机物,又能溶解许多有机物,所以常用乙醇 来溶解植物色素或其中的药用成分,也常用乙醇作为反应的溶剂,使参加反应的有机物和无机物均能溶解,增大接触面积,提高反应速率。例如,在油脂的皂化反应中,加入乙醇既能溶解NaOH,又能溶解油脂,让它们在均相(同一溶剂的溶液)中充分接触,加快反应速率,提高反应限度。 ②苯酚:室温下,在水中的溶解度是9.3g(属可溶),易溶于乙醇等有机溶剂,当温度高 于65℃时,能与水混溶,冷却后分层,上层为苯酚的水溶液,下层为水的苯酚溶液,振荡后形成乳浊液。苯酚易溶于碱溶液和纯碱(Na2CO3)溶液,这是因为生成了易溶性的钠盐。 ③乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中更加难溶,同时饱和碳酸钠溶液还能通过反应吸收挥发 出的乙酸,溶解吸收挥发出的乙醇,便于闻到乙酸乙酯的香味。 ④有的淀粉、蛋白质可溶于水形成胶体 ..。蛋白质在浓轻金属盐(包括铵盐)溶液中溶解度减小,会析出(即盐析,皂化反应中也有此操作)。但在稀轻金属盐(包括铵盐)溶液中,蛋白质的溶解度反而增大。*⑤氢氧化铜悬浊液可溶于多羟基化合物的溶液中,如甘油、葡萄糖溶液等,形成绛蓝色溶液。 2.有机物的密度 (1)小于水的密度,且与水(溶液)分层的有:各类烃、一氯代烃、氟代烃、酯(包括油脂) (2)大于水的密度,且与水(溶液)分层的有:多氯代烃、溴代烃(溴苯等)、碘代烃、硝基苯 3.有机物的状态[常温常压(1个大气压、20℃左右)] (1)气态: ①烃类:一般N(C)≤4的各类烃注意:新戊烷[C(CH3)4]亦为气态 ②衍生物类: 一氯甲烷(CH3Cl,沸点为-24.2℃)氟里昂(CCl2F2,沸点为-29.8℃) 氯乙烯(CH2==CHCl,沸点为-13.9℃)甲醛(HCHO,沸点为-21℃) 氯乙烷(CH3CH2Cl,沸点为12.3℃)一溴甲烷(CH3Br,沸点为3.6℃) 四氟乙烯(CF2==CF2,沸点为-76.3℃)甲醚(CH3OCH3,沸点为-23℃) (2)液态:一般N(C)在5~16的烃及绝大多数低级衍生物。如, 己烷CH3(CH2)4CH3环己烷 甲醇CH3OH 甲酸HCOOH

第四章 电化学基础 §4.1 原电池 一、探究目标 体验化学能与电能相互转化的探究过程 二、探究重点 初步认识原电池概念、原理、组成及应用。 三、探究难点 通过对原电池实验的研究,引导学生从电子转移角度理解化学能向电能转化的本质,以及这种转化的综合利用价值。 四、教学过程 【引入】 电能是现代社会中应用最广泛,使用最方便、污染最小的一种二次能源,又称电力。例如,日常生活中使用的手提电脑、手机、相机、摄像机……这一切都依赖于电池的应用。那么,电池是怎样把化学能转变为电能的呢?我们这节课来一起复习一下有关原电池的相关内容。 【板书】§4.1 原电池 一、原电池实验探究 讲:铜片、锌片、硫酸都是同学们很熟悉的物质,利用这三种物质我们再现了1799年意大利物理学家----伏打留给我们的历史闪光点! 1、锌片和铜片分别插入稀硫酸中有什么现象发生? 2、锌片和铜片用导线连接后插入稀硫酸中,现象又怎样?为什么? 3、锌片的质量有无变化?溶液中c (H +)如何变化? 4、锌片和铜片上变化的反应式怎样书写? 5、电子流动的方向如何? 讲:我们发现检流计指针偏转,说明产生了电流,这样的装置架起了化学能转化为电能的桥梁,这就是生活中提供电能的所有电池的开山鼻祖----原电池。 【板书】(1)原电池概念:学能转化为电能的装置叫做原电池。 问:在原电池装置中只能发生怎样的化学变化? 学生: Zn+2H +=Zn 2++H 2↑

讲:为什么会产生电流呢? 答:其实锌和稀硫酸反应是氧化还原反应,有电子的转移,但氧化剂和还原剂热运动相遇发生有效碰撞电子转移时,由于分子热运动无一定的方向,因此电子转移不会形成电流,而通常以热能的形式表现出来,激烈的时候还伴随有光、声等其他的形式的能量。显然从理论上讲,一个能自发进行的氧化还原反应,若能设法使氧化与还原分开进行,让电子的不规则转移变成定向移动,便能形成电流。所以原电池的实质就是将氧化还原的电子转移变成电子的定向移动形成电流。 (2)实质:将一定的氧化还原反应的电子转移变成电子的定向移动。即将化学能转化成电能的形式释放。 问:那么这个过程是怎样实现的呢?我们来看原电池原理的工作原理。 (3)原理:(负氧正还) 问:在锌铜原电池中哪种物质失电子?哪种物质得到电子? 学生:活泼金属锌失电子,氢离子得到电子 问:导线上有电流产生,即有电子的定向移动,那么电子从锌流向铜,还是铜流向锌?学生:锌流向铜 讲:当铜上有电子富集时,又是谁得到了电子? 学生:溶液中的氢离子 讲:整个放电过程是:锌上的电子通过导线流向用电器,从铜流回原电池,形成电流,同时氢离子在正极上得到电子放出氢气,这就解释了为什么铜片上产生了气泡的原因。讲:我们知道电流的方向和电子运动的方向正好相反,所以电流的方向是从铜到锌,在电学上我们知道电流是从正极流向负极的,所以,锌铜原电池中,正负极分别是什么? 学生:负极(Zn)正极(Cu) 实验:我们用干电池验证一下我们分析的正负极是否正确! 讲:我们一般用离子反应方程式表示原电池正负极的工作原理,又叫电极方程式或电极反应。一般先写负极,所以可表示为: 负极(Zn):Zn-2e=Zn2+(氧化) 正极(Cu):2H++2e=H2↑(还原) 讲:其中负极上发生的是氧化反应,正极上发生的是还原反应,即负氧正还。 注意:电极方程式要①注明正负极和电极材料②满足所有守衡 总反应是:Zn+2H+=Zn2++H2↑ 讲:原来一个自发的氧化还原反应通过一定的装置让氧化剂和还原剂不规则的电子转移变成电子的定向移动就形成了原电池。 转折:可以看出一个完整的原电池包括正负两个电极和电解质溶液,及导线。那么铜锌原电池中的正负极和硫酸电解质能否换成其他的物质呢? 学生:当然能,生活中有形形色色的电池。 过渡:也就是构成原电池要具备怎样的条件? 二、原电池的构成条件 1、活泼性不同的两电极

教学目标:1.了解可逆反应,掌握化学平衡状态的建立。 2.化学平衡常数的概念、,运用化学平衡常数进行计算,转化率的计算 教学重点:化学平衡状态的建立,运用化学平衡常数对化学反应进行的程度判断。 教学难点:化学平衡状态的建立 课时安排:1课时 教学过程: 一、化学平衡状态 1、可逆反应 定义:在相同条件下同时向正、反两个方向进行的反应称可逆反应。 例:下列说法是否正确: (1)氢气在氧气中燃烧生成水,水在电解时生成氢气和氧气,H2+O2=H2O是可逆反应。 (2)硫酸铜晶体加热变成白色粉末,冷却又变成蓝色,所以无水硫酸铜结合结晶水的反应是可逆反应。 (3)氯化铵加热变成氨气和氯化氢气体,两种气体又自发变成氯化铵,氯化铵的分解是可逆反应。 可逆反应的特点: (1)不能进行到底,有一定限度 (2)正反两个方向的反应在同时进行 (3)一定条件下,正逆反应达平衡 可逆反应在反应过程中的速率变化: 反应开始V正> V逆 反应过程中V正减小, V逆增大 到一定时间V正=V逆≠0 2.化学平衡 定义:在一定条件下可逆反应进行到一定程度时,正反应速率和逆反应速率相等,反应物和生成物的浓度不再发生变化,这种状态称为化学平衡状态,简称化学平衡。 要点:对象——可逆反应 条件——一定条件下,V正=V逆 特征——各成份的浓度不再变化 特点: 动—化学平衡是一种动态平衡V正=V逆≠0; 定—反应混合物中各组成的浓度保持不变; 变—当外界条件(C、P、T)改变时,V正≠V逆,平衡发生改变 二、化学平衡状态的标志: (1)等速标志,υ正= υ逆(本质特征) ①同一种物质:该物质的生成速率等于它的消耗速率。 ②不同的物质:速率之比等于方程式中各物质的计量数之比,但必须是不同方向 的速率。 (2)恒浓标志,反应混合物中各组成成分的浓度保持不变(外部表现): ①各组成成分的质量、物质的量、分子数、体积(气体)、物质的量浓度均保持不 变。 ②各组成成分的质量分数、物质的量分数、气体的体积分数均保持不变。

(人教版)高中化学选修四(全册)最全考点汇总(打印版) 考点1 用盖斯定律进行有关反应热的计算 【考点定位】本考点考查用盖斯定律进行有关反应热的计算, 巩固对盖斯定律的理解, 提升应用盖斯定律解决问题的能力, 重点是灵活应用盖斯定律. 【精确解读】 1.内容:化学反应不管是一步完成还是分几步完成, 其反应热是相同的;即化学反应热只与其反应的始态和终态有关, 而与具体反应进行的途径无关; 2.应用: a.利用总反应和一个反应确定另一个反应的热效应; b.热化学方程式之间可以进行代数变换等数学处理; 3.反应热与键能关系 ①键能:气态的基态原子形成1mol化学键释放的最低能量.键能既是形成1mol化学键所释 放的能量, 也是断裂1mol化学键所需要吸收的能量. ②由键能求反应热:反应热等于断裂反应物中的化学键所吸收的能量(为“+”)和形成生成 物中的化学键所放出的能量(为“-”)的代数和.即△H=反应物键能总和-生成物键能总和=∑E反-∑E生 ③常见物质结构中所含化学键类别和数目:1mol P4中含有6mol P-P键;1mol晶体硅中含 有2mol Si-Si键;1mol金刚石中含有2molC-C键;1mol二氧化硅晶体中含有4mol Si-O 键. 【精细剖析】 1.盖斯定律的使用方法:

①写出目标方程式; ②确定“过渡物质”(要消去的物质); ③用消元法逐一消去“过渡物质”. 例如: ①Fe2O3(s)+3CO(g)=2Fe(s)+3CO2 △H1 ②3Fe2O3(s)+CO(g)=2Fe3O4(s)+CO2(g)△H2 ③Fe3O4(s)+CO(g)=3FeO(s)+CO2(g)△H3 求反应FeO(s)+CO(g)=Fe(s)+CO2(g)△H4的焓变 三个反应中, FeO、CO、Fe、CO2是要保留的, 而与这四种物质无关的Fe2O3、Fe3O4要通过方程式的叠加处理予以消去, 先②+③×2-①×3先消除Fe3O4, 再消除Fe2O3, 得到④6Fe(s)+6CO2(g)=6FeO(s)+6CO(g)△H5, ④逆过来得到 ⑤6FeO(s)+6CO(g)=6Fe(s)+6CO2(g)-△H5, 再进行⑤÷6, 得到△H4=-; 2.计算过程中的注意事项: ①热化学方程式可以进行方向改变, 方向改变时, 反应热数值不变, 符号相 反; ②热化学方程式中物质的化学计量数和反应热可以同时改变倍数; ③热化学方程式可以叠加, 叠加时, 物质和反应热同时叠加; ④当对反应进行逆向时, 反应热数值不变, 符号相反. 【典例剖析】己知:Mn(s)+O2(g)═MnO2(s)△H l S(s)+O2(g)═SO2(g)△H2 Mn(s)+S(s)+2O2(g)═MnSO4(s)△H3 则下列表述正确的是( ) A.△H2>0 B.△H3>△H1 C.Mn+SO2═MnO2+S△H=△H2-△H1 D.MnO2(s)+SO2(g)═MnSO4(s)△H═△H3-△H2-△H1 【答案】D

化学选修4化学反应与原理 章节知识点梳理 第一章化学反应与能量 一、焓变反应热 1.反应热:化学反应过程中所放出或吸收的热量,任何化学反应都有反应热,因为任何化学反应都会存在热量变化,即要么吸热要么放热。反应热可以分为(燃烧热、中和热、溶解热) 2.焓变(ΔH)的意义:在恒压条件下进行的化学反应的热效应.符号:△H.单位:kJ/mol ,即:恒压下:焓变=反应热,都可用ΔH表示,单位都是kJ/mol。 3.产生原因:化学键断裂——吸热化学键形成——放热 放出热量的化学反应。(放热>吸热)△H 为“-”或△H <0 吸收热量的化学反应。(吸热>放热)△H 为“+”或△H >0 也可以利用计算△H来判断是吸热还是放热。△H=生成物所具有的总能量-反应物所具有的总能量=反应物的总键能-生成物的总键能 ☆常见的放热反应:①所有的燃烧反应②所有的酸碱中和反应③大多数的化合反应④金属与水或酸的反应⑤生石灰(氧化钙)和水反应⑥铝热反应等 ☆常见的吸热反应:①晶体Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl②大多数的分解反应③条件一般是加热或高温的反应 ☆区分是现象(物理变化)还是反应(生成新物质是化学变化),一般铵盐溶解是吸热现象,别的物质溶于水是放热。 4.能量与键能的关系:物质具有的能量越低,物质越稳定,能量和键能成反比。 5.同种物质不同状态时所具有的能量:气态>液态>固态

6.常温是指25,101.标况是指0,101. 7.比较△H时必须连同符号一起比较。 二、热化学方程式 书写化学方程式注意要点:①热化学方程式必须标出能量变化,即反应热△H,△H对应的正负号都不能省。 ②热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态(s,l, g分别表示固态,液态,气态,水溶液中溶质用aq表示) ③热化学反应方程式不标条件,除非题中特别指出反应时的温度和压强。 ④热化学方程式中的化学计量数表示物质的量,不表示个数和体积,可以是整数,也可以是分数 ⑤各物质系数加倍,△H加倍,即:△H和计量数成比例;反应逆向进行,△H改变符号,数值不变。 6.表示意义:物质的量—物质—状态—吸收或放出*热量。 三、燃烧热 1.概念: 101 kPa时,1 mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物(二氧化碳、二氧化硫、液态水H2O)时所放出的热量。燃烧热的单位用kJ/mol表示。 ※注意以下几点: ①研究条件:101 kPa ②反应程度:完全燃烧,产物是稳定的氧化物。 ③燃烧物的物质的量:1 mol

有机物的结构 __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 1.通过有机物中碳原子的成键特点,了解有机物存在异构现象是有机物种类繁多的原因之一; 2.掌握同分异构现象的含义,能判断简单有机物的同分异构体,初步学会同分异构体的书写. 知识点一.有机化合物中碳原子的成键特点 1.碳元素位于第二周期ⅣA族,碳原子的最外层有4个电子,很难得到或失去电子,通常以共用电子对的形式与其他原子形成共价键,达到最外层8个电子的稳定结构. 2.由于碳原子的成键特点,在有机物分子中,碳原子总是形成4个共价键,每个碳原子不仅能与氢原子或其他原子(如氧、氯、氮、硫等)形成4个共价键,而且碳原子之间可以形成单键(C—C)、双键(C=C)、三键(C≡C).多个碳原子可以相互结合成长短不一的碳链,碳链也可以带有支链,还可以结合成碳环,碳链与碳环也可以相互结合,因此,含有原子种类相同,每种原子数目也相同的分子,其原子可能具有多种不同的结合方式,形成具有不同结构的分子. 要点解释:在有机物分子中,碳原子仅以单键与其他原子形成4个共价键,这样的碳原子称为饱和碳原子,当碳原子以双键或三键与其他原子成键时,这样的碳原子称为不饱和碳原子. 3.表示有机物的组成与结构的几种图式.

特别提示:(1)写结构简式时,同一碳原子上的相同原子或原子团可以合并,碳链上直接相邻且相同 的原子团亦可以合并,如有机物也可写成(CH3)3C(CH2)2CH3. (2)有机物的结构简式只能表示有机物中各原子的连接方式.并不能反映有机物的真实结构.其实有机物的碳链是锯齿形而不是直线形的. 知识点二.有机化合物的同分异构现象 1.化合物具有相同的分子式,但具有不同的结构的现象叫同分异构现象,具有同分异构现象的化合物互为同分异构体. 2.两化合物互为同分异构体的必备条件有二: (1)两化合物的分子式应相同. (2)两化合物的结构应不同(如碳链骨架不同、官能团的位置不同、官能团的种类不同等). 3.中学阶段必须掌握的异构方式有三种,即碳链异构、位置异构和官能团异构. 常见同分异构现象及形成途径