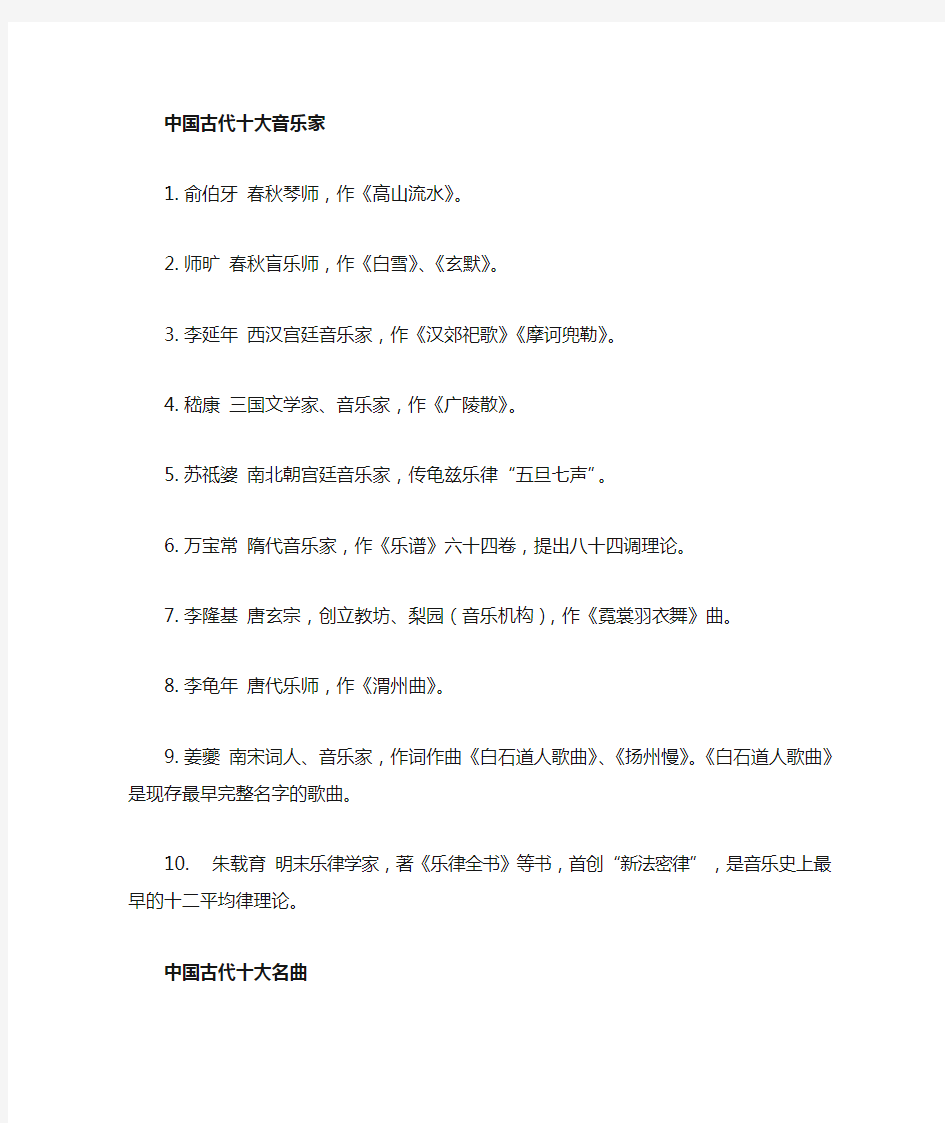

中国古代十大音乐家

1.俞伯牙春秋琴师,作《高山流水》。

2.师旷春秋盲乐师,作《白雪》、《玄默》。

3.李延年西汉宫廷音乐家,作《汉郊祀歌》《摩诃兜勒》。

4.嵇康三国文学家、音乐家,作《广陵散》。

5.苏祗婆南北朝宫廷音乐家,传龟兹乐律“五旦七声”。

6.万宝常隋代音乐家,作《乐谱》六十四卷,提出八十四调理论。

7.李隆基唐玄宗,创立教坊、梨园(音乐机构),作《霓裳羽衣舞》曲。

8.李龟年唐代乐师,作《渭州曲》。

9.姜夔南宋词人、音乐家,作词作曲《白石道人歌曲》、《扬州慢》。《白石道人歌曲》是

现存最早完整名字的歌曲。

10.朱载育明末乐律学家,著《乐律全书》等书,首创“新法密律”,是音乐史上最早的十

二平均律理论。

中国古代十大名曲

《高山流水》《广陵散》《夕阳箫鼓》《阳春白雪》《梅花三弄》《平沙落雁》《汉宫秋月》《渔樵问答》《胡笳十八拍》《十面埋伏》

【《高山流水》见于先秦《列子》一书,《吕氏春秋》亦有此传说。言伯牙善鼓琴,钟子期善听,伯牙方鼓琴,志在泰山,子期曰:善哉乎鼓琴,巍巍乎如泰山;志在流水,子期曰:洋洋乎若流水,伯牙所念,子期必得之。钟子期死,伯牙终身不复鼓琴。

《广陵散》古代一首大型琴曲,它至少在汉代已经出现。其内容向来说法不一,但一般的看法是将它与《聂政刺韩王》琴曲联系起来。《聂政刺韩王》主要是描写战国时代铸剑工匠之子聂政为报杀父之仇,刺死韩王,然后自杀的悲壮故事。《广陵散》在历史上曾经绝响一时,建国后我国著名古琴家管平湖先生根据《神奇秘谱》所载曲调进行了整理、打谱、使这首奇妙绝伦的古琴音乐又回到人间。

《夕阳箫鼓》原是一首琵琶独奏曲,又名《夕阳箫歌》,亦名《浔阳琵琶》、《浔阳夜月》、《浔阳曲》。约在1925年,此曲首次被改编成民族管弦乐曲。解放后,又经多人整理改编,更臻完善,深为国内外听众珍爱。乐曲通过委婉质朴的旋律,流畅多变的节奏,巧妙细腻的配器,丝丝入扣的演奏,形象的描绘了月夜春江的迷人景色,尽情赞颂江南水乡的丰姿仪态。全曲就像一幅工笔精细、色彩柔和、清丽淡雅的山水长卷,引人入胜。】

中国古代四大古琴

齐桓公的“号钟”楚庄王的“绕梁”司马相如的“绿绮”蔡邕的“焦尾”

五声宫商角徵羽

宫调宫商角变徵徵羽变宫

十二律古代乐律学名词,简称“律吕”

俗乐:古代各种民间音乐的泛称。宫廷宴会时所用的俗乐,称为“燕乐”。“雅乐”是统治阶级制订的典礼乐舞,寻根究竟,几乎都是来自民间音乐,只不过改变了它的内容和情调而已。

中国古代音乐故事 我国是一个文明古国,有丰富的文化典籍。特别值得自豪的是,有数千年不问断的历史记载,这是世界史上所仅见的。下面是为您整理的中国古代音乐故事,希望对你有所帮助! “高山流水”最先出自《列子•汤问》,传说伯牙善鼓琴,钟子期善听音。伯牙所念,钟子期必得之。伯牙鼓琴而志在高山,钟子期曰:“善哉乎鼓琴,魏魏乎泰山”少选之间,而志在流水,钟子期又曰:“善哉乎鼓琴,汤汤乎流水”钟子期死,伯牙破琴绝弦,终生不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。后用“高山流水”比喻知音或知己。 中国古代音乐故事篇二:余音绕梁三日不绝传说春秋战国时代,韩国有个名叫韩娥的歌唱能手,闻名全国。有一年,韩国突然发起狂风暴雨,洪水决堤,巨浪冲天,把田园、房屋都冲毁了,百姓纷纷跑命。韩娥在乡亲帮助下幸免于难,投奔齐国。途中盘缠用尽,唯有卖唱为生。她一路走一路唱,歌声的美妙动人,可谓登峰造极。她人走了,大家还是觉得她仍在自己身旁,歌声仍旧回旋在屋梁之间,久久不散。“余音绕梁,三日不绝”的成语,就原于此。 中国古代音乐故事篇三:广陵散产生于古代汉朝和魏晋时期,是一部组曲中的一段。当时有一位博学多才的大音乐家叫嵇康的,因反对当时晋朝统治者司马家族的独断专横而惨遭杀害。临刑前,他神态

自如,从容不迫地弹奏了这首乐曲。在乐曲中表达了他对统治者的愤恨和心中的不平。此曲因此而广为流传。 中国古代音乐故事篇四:梅花三弄这首乐曲产生于晋代。曲调在不同音高上重复弹奏3次,所以称为“三弄”。乐曲用平稳的音调表现了梅花高洁、安详的端庄静态;用急促的音调表现了梅花不畏严寒,在刺骨的寒风中摇弋的动态,动静结合,以动衬静,以静补动,体现了创作者的精湛技艺。 中国古代音乐故事篇五:十面埋伏这是一首著名的琵琶曲。它描绘的是公元前202年,楚王项羽和汉王刘邦为争夺天下决战于垓下的战争场面。汉王刘邦用十面埋伏的战术大败楚王项羽的军队,迫使项羽在乌江岸边自刎,刘邦大胜后成为汉朝的开国皇帝。曲中那惊天动地的金鼓声、弓剑撞击声、人马嘶叫声,仿佛让人身临其境。 中国古代音乐故篇六:春江花月夜原名为夕阳箫鼓,产生在清朝光绪年间,演绎的是唐代的巨宏诗篇《春江花月夜》中所描绘的回风、缺月、临月、登山、啸嚷、晚眺共6个段落。乐曲美妙动听,让人浮想联翩,仿佛置身于西下的夕阳,平静的湖面,悠扬的箫声,月上东山,花影层叠,鱼歌唱晚的情景之中。 中国古代音乐故篇七:梅花三弄这首乐曲产生于晋代。曲调在不同音高上重复弹奏3次,所以称为“三弄”。乐曲用平稳的音调表现了梅花高洁、安详的端庄静态;用急促的音调表现了梅花不畏严寒,在刺骨的寒风中摇弋的动态,动静结合,以动衬静,以静补动,体现了创作者的精湛技艺。

参考书目 1.《中国通史》,白寿彝总主编,上海人民出版社,1989—1999年版。 2.《中国古代音乐史稿》,杨荫浏著,人民音乐出版社,1981年版。 3.《先秦音乐史》,李纯一著,人民音乐出版社,1994年版。 4.《溯流探源》,黄翔鹏著,人民音乐出版社,1993年版。 5.《中国乐律学探微》,陈应时著,上海音乐学院出版社,2004年版。 6.《中国音乐美学史资料注译》,蔡仲德著,人民音乐出版社,1990年版。 7.《历代乐志乐律校释》,丘琼荪校释,中华书局,第一分册,1964年版;第二分册,1999年版。 8.《古乐书佚文辑注》,吉联抗辑注,人民音乐出版社,1990年版。 9.《中国古代音乐史料辑要》,中央音乐学院中国音乐研究所编,中华书局,1962年版。 10.《琴曲集成》(六朝、明、清琴谱),中国音乐研究所,北京古琴研究会,中华书局,1981年始陆续出版。 11.《教坊记》,崔令钦著,中华书局,1962年任丰塘笺订本。 12.《羯鼓录》,南卓撰,上海古籍出版社,1983年点校本。 13.《乐府杂录》,段安节撰,上海古籍出版社,1957年点校本。 14.《新校正梦溪笔谈》,沈括撰,胡道经校注,中华书局,1957年版。 15.《乐书》,陈旸撰,影印文渊阁四库全书本。 16.《东京梦华录》,孟元老撰,贵州人民出版社,1998年点校本。 17.《都城纪胜》,耐得翁撰,影印文渊阁四库全书本。 18.《武林旧事》,周密撰,浙江人民出版社,1984年点校本。 19.《燕乐考源》,林廷堪著,商务印书馆,1938年版。 20.《宋元戏曲考》,王国维著,东方出版社,1996年版。 21.《顾曲塵谈》,吴梅著,岳麓书社,1998年版。 22.《宋姜白石创作歌曲研究》,杨荫浏、阴法鲁著,音乐出版社,1957年版。

《中国古代音乐史》复习资料之四 第十四讲 授课内容:第五节戏曲音乐(上) 教学目的:了解中国古代戏曲音乐发展的基本历史沿革,并能辨别不同历史时期的戏曲形式重点、难点:南戏、元杂剧、传奇与“四大声腔”、“梆子腔”、“皮簧腔”与“京剧” 教学方法:课堂讲授,多媒体课件,作品欣赏 教学过程: 1 我国戏曲音乐源起简述 北宋时期,在我国的北方出现了一种综合性的戏曲形式——“杂剧”。 关于我国戏曲音乐的形式,可以追塑到我国的秦汉时代和隋唐时代的“角抵”和“参军”戏。关于“角抵”,宋代陈在其所著《乐书》中是这样记载的: “……蚩尤氏头有角,与黄帝斗,以角抵人。今冀州有乐名蚩尤戏其民两两戴牛角而相抵,汉造此戏其象也……。” 东海黄公戏——《西京杂记》的记载 三国时,出现了“优人”嘲弄“犯官”的“参军戏”。到了唐代,这种参军戏形式已经比较固定,并且有了“参军”、“苍鹘”两个角色; 从《资治通鉴·唐纪二十八》玄宗开元八年记载中可以看出到唐代已有了“魃”和“参军”等固定的角色。到了唐代,“俳”、“优”和歌舞演员的分工比较明确。 2 宋杂剧 我国戏曲艺术形式的确立,有两种说法,一般认为是南宋时的“南戏”;也有认为北宋的“杂剧”确立了我国戏曲艺术。我们认为杂剧先于南戏而出现于我国的北方,并且杂剧是以典型的戏曲形式出现的,故可以认为:宋杂剧是我国最早的戏曲形式,是后来戏曲艺术的“雏型”。北宋时期,杂剧既是各种伎艺(如滑稽戏、傀儡、皮影、说唱、歌舞、杂剧、武术等)的泛称,与散乐、百戏意义相同;又作为一种戏剧表现形式各种伎艺中进行演出,也可以作为单独的表演形式进行演出。到南宋时,杂剧在各种伎艺中已处于主要的地位。《都成纪胜》载:“散乐、传学教访十三部,唯以杂剧为正色。” 在这一时期,它在北方又被称作“金院本”。 宋杂剧的演出包括三部分: 第一,先演“艳段”,做的是“寻常熟事”; 第二,演“正杂剧”,这部可能是歌、舞、戏三者结合的戏曲形式搬演。 第三,演滑稽戏性质的“散段”(或叫“杂扮”)。 3 南戏 我国戏曲艺术的正式形成,一般都认为是南宋时的“南戏”。 南戏源于北宋“宣和”年间(公元1119——1125年)浙东永嘉一带的民歌、曲子并在此基础上发展而成的一种民间戏曲,也叫“永嘉杂剧”、“戏文”。后来又进一步吸收了唱赚、诸宫调和杂剧中的“歌舞”、“念白”、“插科”、“打浑”等成份而形成的一种戏曲形式。 南戏有着浓厚的生活气息,能充分表达人民群众的思想感情。其剧目,不论是民间传说或时事秩闻,一般都具有强烈的战斗性。例如宋末曾风靡杭州的《风流王焕贺怜怜》就是一出歌颂坚贞的爱情与抨击封建官僚贪暴的南戏。 南戏的音乐构成与后来兴起的元杂剧也有着很大的区别,其音乐由五声音阶构成,风格流利婉转,这与用七声音阶风格比较刚劲的杂剧(北曲)大异其趣。 南戏的剧本也比杂剧灵活,其剧本可长可短,所用的只曲与套曲也可多可少,不受一折一宫

《中国古代音乐史》复习资料之一 第一讲 授课内容:上编中国古代音乐(远古——公元1840年) 第一章中国上古音乐(远古、夏、商、周、春秋、战国,远古——公元前255年) 第一节概述 第二节音乐的起源和先秦乐律学 教学目的: 学习本节应了解我国音乐的起源,音乐起源的几种说法;掌握先秦乐律学的成就;对中国古代十二律应熟悉。 重点、难点:三份损益法、十二律 教学方法:课堂讲授,多媒体课件,作品欣赏 教学过程: 1 音乐的起源 首先是劳动的进行、语言的出现和人类大脑的发达,奠定了音乐产生的基础和条件,同时也赋予了音乐的表现内容。 劳动中有节奏的呼声,这是原始音乐发端的最初萌芽。 音乐与舞蹈还可以说是人类语言的一种延伸; 某些劳动工具的发现和部分生活用具对乐器的出现也给我们的祖先以某些启发,甚至可以说某些劳动工具本身就是乐器的前身。 原始艺术的特点:音乐、舞蹈、诗歌三者交织在一起,密不可分,中国古代文献称之为“乐舞”; 2 音乐起源的几种说法: ①异性求爱说 ②语言扬抑说 ③摹仿自然说 ④信号说 ⑤巫术起源说 3 先秦乐律学 关于音阶和十二音这样一套完整的音乐理论体系,后世文献一般认为“商以前但有五音”,至周代始有“七音”。若根据传说,大概到了周代末年,我国就已经有了七声音阶和十二律了。《国语?周语》中记载了公元前六世纪时,周景王(公元前544年——公元前522年在位)向伶洲鸠问乐的故事,可以向我们揭示中国音阶发展的历史线索。 4 三分损益法 是齐桓公时的相——管仲在其着作《管子·地员篇》中提出的乐律学理论,这是中国最早的律学理论。“三分损益”的意思是把一个音律管分成三份,“损”是“减”(即从三份中减少一份),而“益”则是“增”(即再加三分之一),就是说以一根一定长度的发音管为准,把它减掉三分之一长,就形成了下一个律管,再把这个新律管加上其自身的三分之一长,便又产生出一个新的律管来。这样延续的一损一益,便产生出十二律。“三分损益法”每制出新的律管与原律管的音高都是上方五度,再下方四度,又上方五度,再下方四度……的关系,但需要再按音高次序调整排列,才能得出十二律,所以它又叫“五度相生律”,亦有称之为“五度相生法”。《管子·地圆篇》中的相生方法是先“益”后“损”。 三分损益法的意义 “三分损益法”理论是世界上最早制定的“十二律”的理论,比古希腊哲学家、数学家毕达哥拉斯的“律制”要早一个世纪左右。

2003-2004学年第一学期 20XX级《中国古代音乐史》试题(A) 一、判断题:每题0.5分共25分 1、原始时期的乐器一般多用石骨等材料制造() 2、我国迄今出土最早的鼓是殷时期的() 3、《云门》这一乐舞,是黄帝时期的() 4、据史料记载历史上第一个用乐舞形式与民同乐的帝王是舜。() 5、《大濩》是歌颂商汤的乐舞() 6、商代创作淫乐的乐师叫师延() 7、周代音乐等级制度非常严格,诸候使用的乐队是三面摆设的。() 8、根据周代的法律,天子欣赏乐舞,其表演人员应是65人() 9、六代之舞和四夷之舞是周时期创制在乐舞() 10、周代的音乐教育学制为七年() 11、根据考古证实金属乐器最早出现商代() 12周代还没有出现弹拨乐器() 13、“礼崩乐坏”的局面是从东周时期开始的() 14、远古民歌曲调篇幅短小,结构较规整,多用感叹字,歌词少,对吗?() 15、《诗经》共有歌曲作品305首() 16、“夸爬鼓瑟而渊渔出听,师旷鼓琴而六马仰秣”对吗?() 17、《乐记》是中国音乐史中的一部美学专著,它主要反映了古代道家的思想() 18、儒家认为:音乐艺术应该大力提倡,不应该仅限于宫廷中() 19、《楚辞》中的“倡”“乱”“少歌”说的是音乐曲式结构() 20、《成相篇》是孟子根据一种民间音乐发展而成的文学作品形式,被现今的学者们认为是我国说唱音乐的鼻祖() 21、汉乐府中的音乐领导人是司马相如() 22、汉乐府这一音乐机构含有音乐教育功能() 23、相和大曲是一种歌有舞的音乐形式,也叫但歌() 24、鼓吹乐是一种少数民族的乐器合奏形式() 25、现在洞箫的前身是笛子() 26、大乐律学家京房是西汉时期的人() 27、《踏谣娘》这种表演形式最早出现在南北朝() 28、古“高昌乐”中的“高昌”说的是现在的新疆吐鲁番地区() 29、清商乐是在北方民歌的基础上发展起来的一种音乐形式() 30、西曲与吴歌都不把歌曲连缀起来演唱() 31、《广陵散》这一古琴曲是“竹林七贤”之一阮籍演奏的代表作品() 32、筚篥是一外来吹奏乐器也叫唢呐() 33、钹这一乐器大约在公元五世纪传入我国() 34、我国杰出的乐律学家何承天是南北朝时期的人() 35、变文对后来的说唱音乐诸宫调、鼓子词等有很大的影响()

中国古代音乐概述(教案) 河南舞阳县贾湖遗址的骨笛溯源于公元前6000年左右,是全世界最古老的吹奏乐器。其中 的一支七孔骨笛保存得非常完整, 该笛是用鹤类长骨制成,一般长20多厘米,直径一厘米左右.专家们进行过实验,发现仍然能使用该骨笛演奏音乐(河北民歌《小白菜》),能发出七声音阶。现存河 南博物院一楼展厅,被称为“中华第一笛”。 热爱音乐,是古代中国人的传统。孔老夫子过去是被奉为“万代师表”、“至圣先师”的,原因是他的教育思想伟大,比如说“有教无类”、“举一反三”、“温故知新”、“学而时习”等等言论,即使今天看来,一点也不过时,不落伍;孔子的这些思想和实践我们都按下不提,只看他的教育内容,便可知其对音乐的重视。他开设的六门课程(“六艺”)是“礼、乐、射、御、书、数”, “礼”教,主要是国家政治生活中的行为规范、操作技能及个人素养的训练,是贵族子弟必须具备的; “乐”包括声乐、器乐和舞蹈; “射”指射箭; “御”指驾车; “书”指写字; “数”指算术。 “乐”是居第二位的。孔子本人经常是带着弟子周游列国,走到哪里都得不到重用时,仍然是“弦歌不绝”,--不停地弹琴唱歌。为什么会这样?他认为“乐”太重要了,“移风易俗,莫善于乐”,-- 乐能够改变社会风尚。“兴于诗,立于礼,成于乐”,懂“诗”、通“礼”,还不算完,最后还要靠“乐” 来成就一个人。 战国时的荀子写过一篇《乐论》,他认为,乐则是表现情感的重要方式,“乐者,乐也,人情之所必不免也,故人不能无乐。”乐的教育作用很大,“声乐之入人也深,其化人也速”:音乐的印入人心是非常深刻的,它感化人心是非常神速的。 那么,古代的音乐是个什么样子的?我们从先秦讲起。中国古代音乐是中国传统文化的一部分,有其特定的社会背景、地理条件、民俗风情等。 一、先秦音乐(远古至春秋战国)乐舞与鼓、磬等打击乐器的出现是与远古先民祭祀及狩猎、耕种等劳动生活密切相关的。进入奴隶制社会后,随着青铜文化鼎盛时期的到来,以编钟为主的钟鼓乐队得到充分的发展。这一时期出现的乐器还有笙、琴等。 本时期最具代表性意义的音乐艺术性是"钟鼓"乐队。它是礼乐思想的具体表现。它的音乐审美特征,也成为本时期音乐审美特征的一个主要方面,即:以钟鼓乐舞为特色,追求以中和为目的的庄严、肃穆、雍容、徐缓的金石音乐之美。 远古交响乐的钟声―― 曾侯乙墓震惊天下

中国古代音乐的发展史 中国音乐的历史,古代文献一般追溯到黄帝。尽管关于黄帝的传说夹杂着后人的理想成分,并有不少神怪内容,不完全可信。要把黄帝作为中国音乐的源头,也嫌太晚了:现代考古发现已把中国音乐的历史,从黄帝时代大大向前推进棗其历史远比黄帝时代古老! 商代高度发展的音乐,为周代打下了良好的基础。因为周族的文化本不及商,其文化技术均取之于商。周灭商以后,在商的中心地区分封了卫国,而没有把自己的政治中心迁到商地去。周的音乐,也就是岐周的本土音乐,即是其原有的音乐。大约是出于笼络人心,缓和氏族矛盾的目的,周人往往自称“夏人”,后来因为“夏”、“雅”两个字那时读音一样,习惯上便把周人的所谓“夏”写成了“雅”。所以“雅言”就是周地的语言(音);“雅诗”(《诗经》中的大、小《雅》)就是周地的诗;“雅乐”,其实也就是周地的音乐(舞蹈)。 周代是最早对“礼”(祭祀、朝飨等仪式)和“乐”(伴随“礼”进行的乐舞)作出规定的时代,这就是所谓制定礼乐。据说这一重大措施是周初的大政治家周公开始颁行的。礼乐制度影响及于其后几千年一直到清代结束,每个时代的具体内容并不相同,但理论上都以周为法式却是一律的。如果说商代人尊事鬼神的话,那么周代人尊事的则是礼,对于鬼神,却是虽敬但却“远之”的。周代的礼乐制度有两条基本内容,一是规定等级,二是规定伴随礼的乐舞基本是雅乐。 春秋时期,开始出现“礼崩乐坏”的局面。春秋时期,宗法制度渐次瓦解,异姓不妨结盟,同姓反会相攻,宗族、血亲观念逐渐被地域性的封国观念代替,各地区原来只能在社会下层流行的当地音乐随之而取得了自己应有的地位。《诗经》中的《国风》是各诸侯国的本国歌诗,《国风》绝大部分是春秋时期的作品,正是春秋时期各地音乐逐渐复兴才出现的现象。到后来,地方音乐甚至可以取代雅乐,用于礼仪了。郑国音乐(郑声)是首开其端的。正因为此,以维护礼乐制度为己任的孔子才会“恶郑声之乱雅乐也”,并说“郑声淫”(郑声浸淫雅乐),提出要“放郑声”(把郑声赶出雅乐领域)。但是孔子并不能改变历史的进程。孔子去世之后,各地方音乐的影响更加扩大,社会上称之为“新乐”,其中著名的有郑、卫、宋、齐等地区的音乐。“新乐”是从“新兴起”的意义上起的名字,如果从历史上说,其实不少“新乐”比号称“古乐”的西周雅乐更加古老。例如

中国音乐史 一中国古代音乐史 第一部分 第一章中国上古音乐(远古、夏、商、周、春秋、战国,远古——公元前255年)第一节概述 第二节音乐的起源和先乐律学 音乐起源的几种说法: ①异性求爱说 ②语言扬抑说 ③摹仿自然说 ④信号说 ⑤巫术起源说 主要内容: 1音乐的起源 第二部分 第一节远古和先秦乐舞 第二节西周的礼乐制度 第三节 《诗》和《楚声》 重点、难点:六代乐舞、西周的礼乐制度 远古和先秦乐舞 1葛天氏、伊耆氏之乐 2“六代乐舞” 云门—————黄帝————祭天神 咸池—————尧—————祭地神 箫韶—————舜—————祭四望

大夏—————禹—————祭山川 大濩—————商—————祭先妣 大武—————周武王———祭先祖 西周的礼乐制度: 概述 礼乐制度是周代建国初期由周公制定的。其目的之一是为巩固等级制社会,其次也是吸取商代灭亡的教训,反对“淫乐”,“采取’节乐”措施。 礼乐制的实施巩固了奴隶主阶级的社会地位。促进了音乐的发展。但它也使乐成了礼的附庸,使音乐成为以礼为中心的模式音乐,并逐渐趋于僵化. 《诗》与《楚声》 乐器与器乐:1“八音分类法”:金石土革,丝木匏竹 1978年在湖北随县擂鼓敦的“曾侯乙墓”出土由65枚钟组成的巨大编钟,分三层悬挂在矩型钟架上,显示了我国奴隶社会音乐的发达和乐器制造技术方面的成就。 曾侯乙,是楚国下属的曾国一个名叫“乙”的侯。生年不详,约死于楚惠王55年(公元前433年)。从曾侯乙墓中出土的乐器有编钟共65枚,分三层悬挂在钟架上。 10琴、瑟、筝和伯牙的琴曲创作与演奏 第三部分 中国先秦音乐论著及音乐美学思想的典范——《乐记》 重点、难点:《乐记》的内容和意义 3《乐记》

中国音乐通史 题型 填空题 词条解释 简答题 问答题 远古、先秦 一、简答题 1.词条解释: 贾湖骨笛: 是用猛禽的肢骨在其一面钻孔而成 大司乐: 我国最早的宫廷音乐机构,是我国古代第一所音乐学校,其目的是为了配合礼乐制度,维护周王朝的最高统治。 六代乐舞: 黄帝——《云门大卷》祭天神,云神崇拜 唐尧——《大咸》祭地神,水鱼崇拜 虞舜——《九韶》祭四望,三代文治武功 夏禹——《大夏》祭山川,歌颂大禹治水 商汤——《大濩》祭先妣,歌颂商汤伐桀 周武王——《大武》祭先祖,歌颂武王伐纣 三分损益法:

是春秋战国时期出现的,是最早的乐律计算方法。 2.简述周代宫廷礼乐机构的主要构成:(与大司乐有关) 3.周代八音分类法的依据是什么?(每类各举二种乐器) 石类:鸣球 二、问答题 1.春秋战国时期儒、墨、道学派的代表人物及其对音乐的主要观点是什么? 2.曾侯乙墓出土乐器在中国音乐史上的意义如何? 汉代 一、简答题 1.乐府的基本概念及其功能 乐府是汉代封建王朝建立的管理音乐的一个宫廷官署。乐府最初始于秦代,到汉时沿用了秦时的名称。 2.词条解释 相和歌: 李延年: 鼓吹乐: 百戏: 汉代百戏,上承周代,是兼有音乐歌舞成分的杂技表演之总称。包括角觝、杂技、武术、幻术、民间歌舞等多种表演形式,表演中伴有音乐的唱、奏。 京房六十律:(理论律学) 二、问答题: 1.简述汉代相和歌的发展历程

2.简述汉魏时期相和大曲的结构形式 3.阐述《乐记》的主要音乐美学观点 4.关于音乐的美感认识,《乐记》强调音乐给人们的愉悦感受是人类生活不可缺少的。 《乐记》作为先秦儒学的美学思想的集大成者,其丰富的美学思想,对其后两千多年来中国音乐美学思想的发展具有十分重要的影响。 魏晋南北朝 一、简答题 1.词条解释 清商乐: 它的形式大致与相和诸曲相同,所用的宫调系统亦与相和歌相通,被称为“清商三调”。 吴歌: 西曲: 何承天: 《广陵散》: 2.简述《声无哀乐论》的主要美学观点 二、问答题 1.简述魏晋时期古琴音乐发展的主要内容 历史上的魏晋时期是一个战乱与分裂的时代,也 著名琴曲有《广陵散》、《酒狂》、《梅花三弄》、《乌夜啼》及现存最早的文字谱《碣石调·幽兰》(南朝梁丘明所传)。

中国古代音乐 中国古代音乐——我国音乐文化历史悠久,源远流长,它是中华各族人民共同创造的古代灿烂文明的一部分。骨笛和骨哨的发现表明5000年前我国就有相当发达的 音乐文化。从原始石器时代到青铜器发展顶峰的周期,我国音乐的主要形 式是融诗歌,音乐,舞蹈为一体的“古乐舞”。《诗经》和《楚辞》是最早 的诗歌集,乐器的种类不断增加,周朝乐器分八类达数十种。曾侯乙编钟 的发现表明在2400年前我国的音乐演奏,创作,理论和乐器制作已经达到 很高的水平。从秦汉至隋唐时期,主要流行歌舞音乐。国内外各民族和地 区间的音乐文化交流,促成了音乐空前繁荣的局面。宋元以后,戏曲和唱音乐得到发展,出现众多剧种和曲种。为近代音乐文化的多样化创造了条件。 我国最古老的乐器——距今大约有8000年,是河南舞阳出土的骨笛。 古曲——《春江花月夜》。 古琴——我国最古老的乐器之一。 1.《溪山琴况》——我国历史上全面系统论述古琴表演艺术的专著。 2.有名的古琴师:卫国的师涓,春秋时候晋国的师旷,郑国的师文,鲁国的师襄等。 3著名古琴曲——《高山》《流水》《阳春》《白雪》《雉朝飞》《阳关三叠》《梅花三弄》。 东汉末年:《广陵散》《胡笳十八拍》。 《酒狂》:阮籍,“竹林七贤”,魏晋时期。 《潇湘水云》:南宋,郭沔。 4.最早用文字谱记下来的古琴曲——《幽兰》(《石碣调幽兰》。 5《广陵散》(古琴曲)——描写的是战国时期工匠之子聂政为父报仇刺杀韩王的故事。 全曲共45段。是我国现存的古老琴曲。 6《流水》(古琴曲)——是我国最古老的琴曲之一。 相传战国时期伯牙鼓琴,子期知音,所奏就是此曲。 谱源自《神奇秘谱》,经清代琴家加工,刊于《天闻阁琴谱》 曲子通过对山泉,小溪,江河,湖海的描绘,抒发了对大自 然壮丽山河的赞颂,曲式为民族传统的“起,承,转,合”结构。 筝——中国古老的民族弹拨乐器,最早见于《史记》记载。《渔舟唱晚》(筝曲)仿唐筝(十三弦)现代筝(二十一弦) “相和歌”——形成于汉代。“相合大曲”是大型的歌舞套曲,也是“相和歌”的最高形式。 1

《中国古代音乐史》读后感 纵览中国古代音乐史学的发展,从古代到近现代,由于前辈们的不断开垦与探索,积累了许多优秀的成果和经验,迄今已发展成为音乐学中的一门独立的学科。 中国古代音乐史学的开端可以说是成书于战国末期的《吕氏春秋》,其中的《古乐篇》记载了远古至周代先民的音乐活动。西汉时,司马迁《史记?乐书》建立了官修史书的“乐志”体例,不仅记载了本朝的音乐,也记载了前朝的音乐。到了唐代,杜佑的《通典?乐》开创了通史性质的音乐史学著作。同时,私家音乐史学著作不断出现,如南朝陈代释智匠的《古今乐录》,北宋陈肠的《乐书》,北宋朱长文的《琴史》,清代王国维的《宋元戏曲史》等。作为一门独立的学科全面记述中国古代音乐历史的著作是从20世纪20年代开始,至今已取得了丰硕的研究成果,重要的中国古代音乐史学著作有:叶伯和的《中国音乐史》(1922),郑瑾文《中国音乐史》(1929),王光祈《中国音乐史》(1931),田边尚雄《中国音乐史》(1937),杨荫浏《中国音乐史纲》(1952),李纯一《中国古代音乐史稿》(第一分册)(1956),廖辅叔《中国古代音乐史》(1964),杨荫浏的《中国古代音乐史稿》(上、下册)(1981),吴钊、刘东升《中国音乐史略》(1983),夏野《中国古代音乐史简编》(1989),刘

再生的《中国古代音乐史简述》(1989),金文达《中国古代音乐史》(1994),李纯一《先秦音乐史》(1994)等。 以上是中国古代音乐史学研究取得的成果。在以往有关中国古代音乐史的学习中所用的教材大多采用通史的体例, 这本书也不例外。此书作者为郑祖襄,由高等教育出版社于2008年5月出版。 郑祖襄,中央音乐学院音乐学系教授、博士生导师。主要从事中国古代音乐史的教学与研究,出版专著《中国古代音乐史学概论》(1998)《华夏旧乐新证――郑祖襄音乐文集》(2005)《华夏旧乐新探――郑祖襄音乐文论集》(2008)等。此外共发表学术论文60余篇,主要有《姜白石歌曲研究》《“徽”字与徽位》《一部仍具学术价值的“旧著”――谈杨荫浏先生的》《“开皇乐议”中的是是非非及其他》《伶州鸠答周景王“问律”之疑和信》《试述中国音乐起源的多民族、多地域现象》《唐宋“雅、清、燕”三乐辨析》《相和歌文字的标点及释义》《嗟嗟涂上士,何用自保持?――阮籍评析》《“南九宫”之疑――兼述与南曲谱相关的诸问题》等,并兼任《音乐研究》编委,中国音乐史学会副会长。 这部著作在秉承了音乐史学通史体例的同时,又具有一 些独特新颖的特点。 一、秉承传统体例,按朝代分章编写

中国古代音乐发展史 中华民族音乐的蒙昧时期早于华夏族的始祖神轩辕黄帝两千余年。据今六千七百年至七千余年的新石器时代,先民们可能已经可以烧制陶埙,挖制骨哨。这些原始的乐器无可置疑地告诉人们,当时的人类已经具备对乐音的审美能力。远古的音乐文化根据古代文献记载具有歌、舞、乐互相结合的特点。。这些歌、舞、乐互为一体的原始乐舞还与原始氏族的图腾崇拜想联系。 夏商两代是奴隶制社会时期。从古典文献记载来看,这时的乐舞已经渐渐脱离原始氏族乐舞为氏族共有的特点,它们更多地为奴隶主所占有。从内容上看,它们渐渐离开了原始的图腾崇拜,转而为对征服自然的人的颂歌。 西周和东周是奴隶制社会由盛到衰,封建制社会因素日趋增长的历史时期。西周时期宫廷首先建立了完备的礼乐制度。在宴享娱乐中不同地位的官员规定有不同的地位、舞队的编制。总结前历代史诗性质的典章乐舞,可以看到所谓"六代乐舞",即黄帝时的《云门》,尧时的《咸池》,舜时的《韶》,禹时的《大夏》,商时的《大蠖》,周时的《大武》。周代还有采风制度,,收集民歌,以观风俗、察民情。赖于此,保留下大量的民歌,经春秋时孔子的删定,形成了我国第一部诗歌总集--《诗经》。它收有自西周初到春秋中叶五百多年的入乐诗歌一共三百零五篇。《诗经》中最优秀的部分是"风"。它们是流传于以河南省为中心,包括附近数省的十五国民歌。此外还有文人创作的"大雅"、"小雅",以及史诗性的祭祀歌曲"颂"这几种体裁。就

其流传下来的的文字分析,《诗经〉中的歌曲以可概括为十种曲式结构。作为歌曲尾部的高潮部分,已有专门的名称"乱"。在《诗经》成书前后,著名的爱国诗人屈原根据楚地的祭祀歌曲编成《九歌》,具有浓重的楚文化特征。至此,两种不同不同音乐风格的作品南北交相辉映成趣。周代时期民间音乐生活涉及社会生活的十几个侧面,十分活跃。世传伯牙弹琴,钟子期知音的故事即始于此时。这反映出演奏技术、作曲技术以及人们欣赏水平的提高。古琴演奏中,琴人还总结出"得之于心,方能应之于器"的演奏心理感受。著名的歌唱乐人秦青的歌唱据记载能够"声振林木,响遏飞云"。更有民间歌女韩娥,歌后"余音饶梁,三日不绝"。这些都是声乐技术上的高度成就。周代音乐文化高度发达的成就还可以一九七八年湖北随县出土的战国曾 侯乙墓葬中的古乐器为重要标志。这座可以和埃及金字塔媲美的地下音乐宝库提供了当时宫廷礼乐制度的模式,这里出土的八种一百二十四件乐器,按照周代的"八音"乐器分类法(金、石、丝、竹、匏、土、革、木)几乎各类乐器应有尽有。其中最为重要的六十四件编钟乐器,分上、中、下三层编列,总重量达五千余公斤,总音域可达五个八度。曾侯乙墓钟、磐乐器上还有铭文,内容为各诸侯国之间的乐律理论,反映着周代乐律学的高度成就。在周代,十二律的理论已经确立。五声阶名(宫、商、角、徵、羽)也已经确立。这时,人们已经知道五声或七声音阶中以宫音为主,宫音位置改变就叫旋宫,这样就可以达到转调的效果。

1.什么是“清商乐”、“吴歌”和“西曲” 清商乐是魏晋南北朝时期汉魏相和诸曲与南方的民间音乐相结合而成的俗乐之总称。《魏书·乐志》载:“江左所传中原旧曲、……及江南吴歌,荆、楚西声,总称清商。”它的形式大致与相和诸曲相同,它所使用的宫调系统亦与相和歌相同,被称为“清商三调”。它所用的乐器有节鼓、琴、瑟、筝、筑、琵琶、箜篌、笙、笛、篪、箫、埙、钟、磬等。 吴歌是东晋、南朝时流传于建康一带的民歌。如《子夜歌》、《上声歌》等。 西曲大约是在南朝时流传在今江陵一带的民歌,其表演形式有舞曲和倚歌。如《莫愁乐》、《那呵滩》等,有一部分为文人所作。 2.《声无哀乐论》的主要音乐思想是怎么样的 《声无哀乐论》是由魏晋名士、“竹林七贤”之一嵇康所着,文中通过“秦客”与“东野主人”的八次论难,阐述了“声无哀乐”的观点。 关于音乐的本质,嵇康认为音乐是客观的存在,哀乐之情是主观的存在,两者并无因果关系,与儒家的音乐观点——表情说相对立。即:“心之与声,明为二物。”“声音自当以善恶为主,则无关于哀乐;哀乐自当以感情而后发,则无系于声音。”“音声有自然之和,而无系于人情。”音乐的本体是“大小、单复、高埤(pi增加)、善恶”的总和,它只能引发人们的“躁静”(兴奋或恬静)、“专散”(精神集中或分散)。 人们的哀乐之情来自外界客观事物的影响,音乐只是诱导其表现出来。即“哀乐自以事会,先遘(gou相遇)于心,但固和声以自显发。”并且“人情不同,各施所解,则发其所怀。” 嵇康肯定了音乐的娱乐作用和美感作用。大胆地否定了儒家所一贯提倡的音乐教化作用、道德作用。反对无视音乐的艺术性,把音乐简单的与政治等同的观点。 《声无哀乐论》是我国古代具有代表性的音乐美学论着,其中涉及音乐本质、音乐的功能、音乐的审美感受等思想与儒家所提倡的音乐思想不同,构成了封建社会中音乐思想两大潮流的源头。 3.何承天和荀勖在乐律学方面做出了哪些贡献 魏晋南北朝时期,律学研究开始探索和解决在实践中的旋宫转调问题。对此作出突出贡献的有何承天和荀勖(xu)。 南朝杰出律学家何承天(370一447)创立了十分接近十二平均律的“新律”,意在消除由三分损益算出的十二律“黄钟不能还原”、不能旋宫转调的缺憾。其计算方法是:用黄钟本律之数(9寸)与仲吕所生黄钟之数(按三分损益法计算到11次所得寸)相减,其差数为寸,

中国古代音乐艺术的特点 一、中国古代音乐的产生 中国古代音乐最早产生于原始社会时期先民创造的音乐,直至1840年,中国社会性质转变为半封建半殖民社会为止,都是中国古代音乐的范围。中国古代音乐历史时间跨度大,包含了原始社会、奴隶制社会以及封建社会的全部时期。和任何艺术形式一样,中国古代音乐的产生源自劳动,在劳动人民的智慧中繁衍生息,伴随着劳动力和生产水平的发展,慢慢开始走向兴盛和繁荣。其中,起着最主要推动作用的便是物质生产生活基础,尤尔,可以将中古古代音乐划分为三个阶段,即原始时期音乐、奴隶制社会时期音乐、封建制社会时期音乐。 (一)原始时期音乐 在艺术起源中,众多国内外的学者都倾向劳动创造艺术的理论说法。的确,在劳动中的生产口号、劳动工具撞击所产生的节奏,在时间的慢慢演变之下,加之人工的创作,逐步形成了最初的音乐样式。从周口店到元谋,我国的土地上早在约100万年前就有了人类活动的迹象,这也大大促发了中国古代音乐的产生。 古代文献中关于远古音乐的传说,大致可分为两类:一类是以某某氏为名的古乐,如朱襄氏之乐、阴康氏之乐、葛天氏之乐、伊耆氏之乐等;另一类是被尊为古代帝王的黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜和夏禹等时代的古乐。这是的中国古代音乐已经出现了很明显得氏族为单位的音乐变现,有着明显的各具不同的音乐特征。《吕氏春秋》中曾记载:“三人操牛尾,投足以歌八阕”“击石拊石,百兽率舞”,也就是说在这一时期音乐还未能作为一个独立的艺术样式,多半是配合这舞蹈进行表演,多以模仿动物为题材,伴奏的乐器也只是为一些简易制成的笛、鼓等,从而达到祭祀或者祈求丰收的目的。 在原始时期的音乐,表现的简单而质朴,更多的是具有实际象征意义的类似于巫术的活动,表达上随意而具有随机性,未能形成固定的曲目。 (二)奴隶制社会时期音乐 在长达1700年的奴隶制社会中,中国古代音乐有着很大的进步。这也是伴随着劳动力的发展和阶级制度的产生而来的。物质生活的相对充盈让百姓开始有机会去创作音乐,并且,处于奴隶主阶级的贵族也开始要求又文娱生活的享乐,价值生产技术的提高可以制作出更多的乐器,而曲谱等也能较为完整的记录和保存。因为,在这一时期,中国古代音乐有着空间大的发展。 从夏代开始,音乐的功能便具有多极化,在现在发现中的夏代音乐中,很大一部分是统治阶级来颂扬功德、祭祀祖先为目的的音乐。到了商代,更是出现了带有占卜意义的乐曲出现,而到了周代,更是将以前的音乐功能进行了进一步的发展。《礼记》中记载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼”,歌舞的主要表现对象变成了鬼神祭祀占卜活动,让这一时期的音乐表现出了浓重的统治阶级色彩。 同时,这一时期,中国古代音乐仍然是在舞蹈的配合下进行演出,在器乐的门类上有所增加,制作器乐的材料更加丰富,制作工艺也更加精良,走向更加成熟的道路。 (三)封建制社会时期音乐 从公元前475年,战国的建立开始,我国进入到了封建君主制时期。这也是中国古代史中最漫长的一页,在这一期,从不断地战火纷争到民族统一,到中原文化的兴起,再到少数民族文化的相互交融。生产力的大幅度提升以及复杂的社会形势和区域交融客观上大大

中古音乐史要点整理 一、中国古代乐律学 1.三分损益法 在周代正式确立的我国古代生律的方法,按其振动体长度来进行音阶或十二律吕的相生,史称“三分损益法”,最早记述这一理论的是《管子》一书。其求五音之法为:先求得一个标准音“黄钟”,把它作为宫音。然后就宫音的弦长增加三分之一(三分益一),即得低四度的徵音;再就徵音的弦长减去三分之一(三分损一),即得高五音的商音;把商音的弦长增加三分之一,得低四度的羽音;就羽音弦长减去三分之一,可得角音。 2.周代“十二律吕” 十二律吕是周代律学的名称。它是用三分损益法求得的,即:黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑冼、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。其中单数各律为“律”,双数各律为“吕”。 3.京房六十律 京房(前77~前37)西汉律学家,本姓李,字君明。他因为三分损益法所生十二律中仲吕不能回到黄钟律,因而继续推算下去,成为“六十律”。京房同时觉察到律管的管口校正问题,提出“竹声不可度调”的认识,并制作了十三弦的“准”。 4.荀勖笛律 西晋律学家荀勖(?~289)在乐律上的成就在于他发现了笛律中的“管口校正数”,荀勖运用“管口校正”制作出较精确的十二笛。每笛适吹一律。 荀勖的“管口校正”之方法为:他作的笛有六个按孔,前五后一。后面一个按孔离吹口最近,作为商音。前面五孔依次由吹孔向下排列为宫、变宫、羽、徵、变徵;六孔全按为角音。 5.何承天的“新律” 何承天,南朝宋时郯(今山东郯城县)人,武帝时(420~422)曾为尚书祠部郎,文帝时做过御史中丞:后因故免官,死于家中。他在乐律学史上,第一次别开生面地提出了“十二等差律”(即隋书称之“新律”)的理论。其方法是:先

中国古代音乐发展史 中国古典音乐发展久远,最早可追溯至黄帝时期,当时就有音乐作品的记载,而周朝制定六艺[礼、乐、射、御、书、数]中,乐也占了重要的地位。这里所说的“乐”并不是单独用乐队来演奏的乐曲。而是与舞蹈同时进行的古典音乐,古代称“乐舞”,另一种古典音乐用于祭祀和庆典的专用音乐,古代叫“雅乐”。到了唐朝更高立[乐府]专司其职,至于乐器的出现也始于远古时期。中国的古典音乐更为世界三大乐系之一,而东方国家的诸多音乐,若考证其本源的话。也都可以归属于中国古典音乐体系之下,可见其历史的悠远及辉煌是不能让人轻易忽视的,只可惜以西方音乐的巨大冲击下,使得我们逐渐与它疏远,诚为一大憾事。 一、谈谈中国古典音乐的乐律相传皇帝命伶伦律吕,同时按音律,铸钟十二件,以和五音,古代史书上称之为“五音十二律”。到了周代见于典藉记载:“五音十二律”已完全确立。 中国远古时代的古典音乐,是五声音阶。到了周代,增加了“变徵”(Fa)和“变宫”(Si),形成七声音阶,因为当时“三分损益法”,已经日臻完善,使五音十二律用于实际的音乐活动之中。五音:宫、商、角、微、羽约等于简谱:1、2、3、5、6 十二律又分为: --阳声六律--黄钟、太簇约等于简谱--1、2;姑洗、蕤(rui)宾、耒(lei)则、无射(yi)。 3、# 4、# 5、 --阴声六吕--林钟、南吕、约等于简谱--5、6;应钟、大吕、夹钟、中吕。7、#1、! 2、3 --七律:宫、商、角约等简谱:1、2、3;变徵zhǐ、徵、羽、变宫、宫。4、5、6、7 周代的音乐家,推算出的五音音阶序列、七音音阶序列,都很准确。所以,周代的“礼记”中的“礼运篇”中说:“五音十二律,还相为宫也。”这是中国古典音乐史上的伟大成就。所不同的是中国人用竹管的长短计算音律。而希腊人则用琴的长短计算法。由于中国古代封建统法者都非常重视音乐的教化作用,用来巩固政权和促进社会的安定。因此,在这种历史条件下,历代的音乐家,都对音律的准确率作出过应有的贡献。到了明朝,音乐家--朱载堉yù,将自己对音律理论的研究成果,写入一本叫“律吕正义”的书中。被世人公认是音乐十二平均北的创始人。要比欧州早200年!他的理论被清朝圣祖皇帝玄烨以皇帝钦定的规格,颁布天下。 二、谈谈中国古代的乐器 1、相传公元前3000年,伏羲氏创造琴与瑟。比埃及发明弦乐器要早1000 年。 2、相传女娲氏时,发明了笙、簧、管、箫、笛等乐器 3、夏、商、周,历史上称为三代盛行铸钟,尤以周代为最。分为特钟和编钟 两种。 特钟:钟体硕大,声音优美而宏亮,主要用来庆祝节日、战胜利日、祭祀、报时,在钟体上铸字,用来记功等用处。 编钟:因为编钟具有十二平均律的功能,因为音高的不同,钟体有大有

中国古代音乐史 远古(约前21世纪以前) 一,原始乐舞 形式:1歌舞乐三位一体。 2旋律简单,节奏较为平淡,是一种平等的无阶级意识的原始音乐艺术形态。 内容:其表现了原始人们的民族图腾崇拜,狩猎生活,抗击自然灾害,农牧生活(尊重自然规律),战争,爱情等生活的各个方面,反映了原始先民处于蒙昧时期的思想。 葛天氏之乐:1见于先秦文献《吕氏春秋。古乐》,片中记载的一组原始乐舞。 2内容分为八个部分,描写了远古时期人们的狩猎生活,农牧生活和图腾崇拜。 3形式:表演者手持牛尾,且歌且舞。 4该组乐舞所反应的内容,与中国古老的的农耕文化特征相吻合。因而有一定的客观性。 伊耆氏之乐:原始乐舞,见于先秦文献《礼记。效特性》。它是一部岁末祭祀乐舞,用以崇奉万物,反映了原始先氏在岁末祭祀祈求收获的愿望。 阴康氏之乐:见于先秦文献《吕氏春秋。古乐》的一篇原始乐舞,表现了人与自然的搏斗。是一种古老的健身舞,体现了原始社会音乐朴素的社会功能。 朱襄氏之乐:原始乐舞,见于先秦文献《吕氏春秋。古乐》其内容反映了人们在干旱面前祈求神灵降雨的愿望。 刑天氏之乐:原始乐舞,见于《山海经.海外西经》是一部表现战争的乐舞。 弹歌:1据传为黄帝时期的一首猎歌。见于文献《吴越春秋》 2歌词描写了一个原始狩猎的过程。反映了远古的狩猎生活。 3这个过程与当时的历史人文背景是相吻合的。因而它的存在具有一定的真实性。《云门》:相传为黄帝时期的一部原始乐舞,六代乐舞之一。它是一部反映图腾崇拜的乐舞。表现了处于蒙昧时期的人们对于自然的认识。 《咸池》:1尧时乐舞,六代乐舞之一。《周礼》和《吕氏春秋》中记载“皇帝所做乐也,尧增修而用之”。可能是皇帝时已有之,而最终的完成是在尧。 2它是一部表现水鱼图腾崇拜的乐舞。 3《庄子。天运篇》称其“此之谓天乐”。可知它是一部远古时期十分优秀的乐舞作品。 《萧韶》:1相传为舜时乐舞,见于《吕氏春秋。仲夏纪》,《左传。襄公二十九年》等多部文献。乐舞的排箫为伴奏乐器,所以称《萧韶》 2乐舞有九个段落,九次歌唱,九次变化。所以又称《九韶》,《九歌》,《九辨》。 3孔子对《萧韶》做出了“尽善尽美”的评价。可见它在当时所表现出的极高的音乐表现力及艺术成就是原始社会最高水平的乐舞作品,与此同时,由他而引出的“尽善尽美”此后便成了中国音乐美学的一个标准。影响深远。 舞蹈纹彩陶盆——原始乐舞考古材料 1考古学家于青海省大通县上孙家寨村发现的新石器时期的一件内壁绘有舞蹈图案的彩陶盆。 2据鉴定距今5000年左右。所绘图案是迄今发展的年代最早的一幅乐舞图。 3图案中,五人一组,动作整齐。服饰,头饰统一。 4它的出土作为实物与古代文献相印证。在一定程度上共同传记了我国原始乐舞——形式的存在及其发展水平。为探索我国原始社会的乐舞提供了珍贵而罕见的形象资料。

学号:20135014245 学院政法学院 专业法学 年级2013级 姓名陈华悦 论文题目浅析中国古典音乐 指导教师邵良柱职称讲师 2014年 12 月 28 日

浅析中国古典音乐 学生姓名:陈华悦学号20135014245 政法学院法学专业 指导老师:邵良柱职称:讲师 摘要:中国的音乐有着很长的文化历史,但是中国真正欣赏中国古典音乐的人却不多。本文首先就中国古典音乐的大体情况展开分析,了解中国古代文化与古典音乐的关系,重点探讨中国古典音乐的主要特点及其蕴含的意境和感情,由此向世人展示中国古典音乐的艺术魅力。 关键词:音乐赏析中国古典音乐特点影响 Abstract: China music has a long cultural history, but Chinese appreciate classical music Chinese person but not much. Firstly, the general situation China classical music to analyze, understand the relationship Chinese ancient culture and classical music, focusing on the main characteristics of Chinese classical music and its artistic conception and the feelings contained, thus to show the world the charm of art and appreciation of classical music China method. Keywords: music appreciation Chinese classical music Characteristic Influence 中国古典音乐有悠久的历史传统,中华民族在几千年的历史长河中创造了无比丰富的民族音乐文化。中国古典音乐犹如一棵古老而常青的参天大树,以其源远流长和多彩多姿屹立于世界音乐艺术之林。它反映了中华民族以音乐修身养性的精神,体现了中华民族的意志、道德、文化和追求。但是,在现实生活中,也有不少人反映中国古典音乐难以欣赏,不如流行音乐和西方音乐那么直感。当然,热衷于中国古典音乐者也大有人在,其关键在于是否懂得欣赏。 一、中国古典音乐的大体情况 中国古典音乐的历史,古代文献一般追溯到黄帝。中国《吕氏春秋·仲夏记·古乐篇》记载:“黄帝令伶伦作音律。伶伦自大夏之西,乃之昆仑之阴,取竹之懈谷……听凤凰之鸣,以别十二律。”但据目前的考古发现,中国音乐的历史远不止于此。1986年—1987年,在河南省舞阳县贾湖村新石器遗址发掘出了随葬的至少16支骨笛。据碳14测定,这些骨笛距今已有8000—9000年之久。至于在8000—9000年之前何时开始出现音乐,是千年还是以万年计,难以定论。经过几千年的继承、创新和发展,中国古典音乐在世界上独树一帜,并以其浓郁的民