第二课 不教胡马度阴山——边塞军旅

- 格式:doc

- 大小:83.50 KB

- 文档页数:12

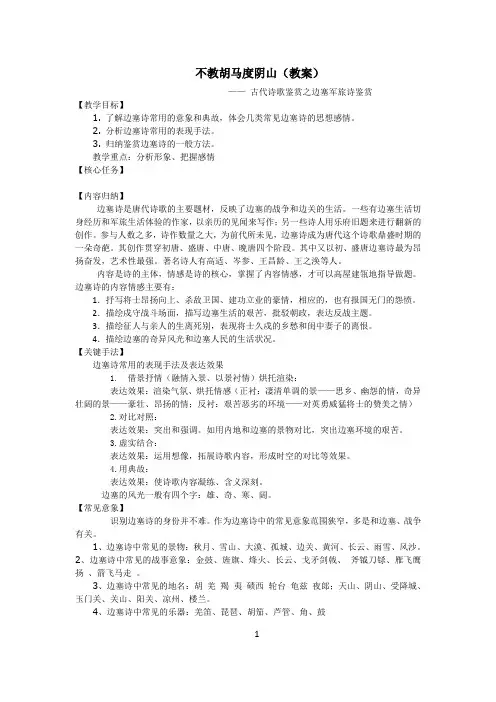

不教胡马度阴山(教案)——古代诗歌鉴赏之边塞军旅诗鉴赏【教学目标】1. 了解边塞诗常用的意象和典故,体会几类常见边塞诗的思想感情。

2. 分析边塞诗常用的表现手法。

3. 归纳鉴赏边塞诗的一般方法。

教学重点:分析形象、把握感情【核心任务】【内容归纳】边塞诗是唐代诗歌的主要题材,反映了边塞的战争和边关的生活。

一些有边塞生活切身经历和军旅生活体验的作家,以亲历的见闻来写作;另一些诗人用乐府旧题来进行翻新的创作。

参与人数之多,诗作数量之大,为前代所未见,边塞诗成为唐代这个诗歌鼎盛时期的一朵奇葩。

其创作贯穿初唐、盛唐、中唐、晚唐四个阶段。

其中又以初、盛唐边塞诗最为昂扬奋发,艺术性最强。

著名诗人有高适、岑参、王昌龄、王之涣等人。

内容是诗的主体,情感是诗的核心,掌握了内容情感,才可以高屋建瓴地指导做题。

边塞诗的内容情感主要有:1.抒写将士昂扬向上、杀敌卫国、建功立业的豪情,相应的,也有报国无门的怨愤。

2.描绘戍守战斗场面,描写边塞生活的艰苦,批驳朝政,表达反战主题。

3.描绘征人与亲人的生离死别,表现将士久戍的乡愁和闺中妻子的离恨。

4.描绘边塞的奇异风光和边塞人民的生活状况。

【关键手法】边塞诗常用的表现手法及表达效果1. 借景抒情(融情入景、以景衬情)烘托渲染:表达效果:渲染气氛、烘托情感(正衬:凄清单调的景——思乡、幽怨的情,奇异壮阔的景——豪壮、昂扬的情;反衬:艰苦恶劣的环境——对英勇威猛将士的赞美之情)2.对比对照:表达效果:突出和强调。

如用内地和边塞的景物对比,突出边塞环境的艰苦。

3.虚实结合:表达效果:运用想像,拓展诗歌内容,形成时空的对比等效果。

4.用典故:表达效果:使诗歌内容凝练、含义深刻。

边塞的风光一般有四个字:雄、奇、寒、阔。

【常见意象】识别边塞诗的身份并不难。

作为边塞诗中的常见意象范围狭窄,多是和边塞、战争有关。

1、边塞诗中常见的景物:秋月、雪山、大漠、孤城、边关、黄河、长云、雨雪、风沙。

2、边塞诗中常见的战事意象:金鼓、旌旗、烽火、长云、戈矛剑戟、斧钺刀铩、雁飞鹰扬、箭飞马走。

不教胡马度阴山——边塞军旅一、基础考查1.下列诗句中没有错别字的一项是( )A.雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间B.五花连钱旋作冰,幕中草激砚水凝C.虏骑闻之应胆摄,料知短兵不敢接D.上将拥旌西出征,平阴吹笛大军行解析:选A。

B项,“激”应为“檄”;C项,“摄”应为“慑”;D项,“旌”应为“旄”。

2.下列各诗句中,加点词语的理解有误的一项是( )A.五花连钱旋.作冰旋:立刻B.车师西门伫.献捷伫:等待C.行人..刁斗风沙暗行人:行路之人D.应将性命逐.轻车逐:追随解析:选C。

C项中“行人”指出征的战士。

3.下列各诗句句式与其他句式不.一致的一项是( )A.风吹一夜满关山B.借问梅花何处落C.随风满地石乱走D.料知短兵不敢接解析:选A。

A句是省略句;B、C、D句是倒装句。

4.下列对有关诗歌的理解不.正确的一项是( )A.《塞上听吹笛》,虚实相间,刚柔相济,构思之巧妙,言辞之婉转,情思之含蓄,意境之深远,实在是一首既有独特风格,而又诸美同臻的诗作。

B.《塞上听吹笛》中,“梅花何处落”,诗人将“梅花落”这一令人伤感的意象展现在大家面前,而“何处”则又是无计排遣的思乡之情的天问。

C.岑参的边塞诗虽然大都写于天宝后期,却不像其他诗人如高適、杜甫等人的同期边塞诗一样注重战争给人民带来的灾难,而是以瑰丽的笔调写边塞的异域风光,写战士的勇武气概与必胜信心。

D.《古从军行》中三、四句描绘出风沙弥漫,一片漆黑,只听得见军营中巡夜的打更声和那如泣如诉的幽怨的琵琶声。

景象是多么肃穆而凄凉!解析:选B。

B.应是“将《梅花落》这一曲名的三字拆开”。

二、阅读理解(一)阅读下面这首唐诗,完成5~6题。

戏问花门酒家翁岑参老人七十仍沽酒,千壶百瓮花门口。

道傍榆荚巧似钱,摘来沽酒君肯否?5.《戏问花门酒家翁》勾画了怎样的一幅画面?你能体会到作者当时的心情吗?请做分析。

答:答案:画面:诗人蓦然领略了道旁榆钱初绽的春色和亲见老人安然沽酒待客,自己也按捺不住内心的喜悦,驻足沽酒的场景。

《走马川行奉送出师西征》教学目标:1.理解诗文“意奇语奇”的特点。

2.把握岑参诗的艺术风格。

3.感受诗人所塑造的战士形象及精神。

教学重点:1.理解诗文“意奇语奇”的特点。

2.感受诗人所塑造的战士形象及精神。

教学难点:把握岑参诗的艺术风格教学方法:1.抓住细节描写体会意境和形象。

2.扣住“风”这一主体景物来赏析边塞风光及战士精神。

课时安排:一课时教学过程:一、导入荆州江陵(今属湖北)人,郡望南阳。

曾祖父文本、伯祖长倩、伯父羲皆以文辞致位宰相。

参少孤,从兄读书,能自砥砺。

天宝三载进士及第,因曾做过嘉州刺史,所以世称“岑嘉州”,严羽说:“高岑之诗悲壮,读之使人感激。

”(《沧浪诗话》)二、评讲:1.前3句写景其实暗写了哪种边塞的代表事物?“茫茫”暗写狂风卷着飞沙的迷蒙景象;“黄入天”写大漠风沙的颜色,写风沙真入天际的情景。

这是白天的风。

2.请抓住“吼”“乱”两个关键词,揣摩风的特点及描写的作用。

“轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。

”对风由暗写转入明写,行军由白日而入黑夜,风“色”是看不见了,便转到写风声。

狂风象发疯的野兽,在怒吼,在咆哮,“吼”字形象地显示了风猛风大。

接着又通过写石头来写风。

斗大的石头,居然被风吹得满地滚动,再著一“乱”字,就更表现出风的狂暴。

“平沙莽莽”句写天,“石乱走”句写地,三言两语就把环境的险恶生动地勾勒出来了。

出征的原因匈奴草黄马正肥,金山西见烟尘飞,汉家大将西出师。

1.此次出征的原因与高适《燕歌行》中出征的原因有何不同?敌人利有草黄马肥的时机发动进攻。

“汉家大将”出师西征,是为了保卫国家,反抗侵略,是正义的。

出征行军的情况将军金甲夜不脱,半夜军行戈相拨,风头如刀面如割。

马毛带雪汗气蒸,五花连钱旋作冰,幕中草檄砚水凝。

1.诗人很善于抓住典型的环境和细节来描写唐军将士勇武无敌的飒爽英姿。

请结合此部2.分诗文加以分析。

“马毛带雪汗气蒸,五花连钱旋作冰。

”战马在寒风中奔驰,那蒸腾的汗水,立刻在马毛上凝结成冰。

1古典诗词专题讲座高中语文“边塞”诗词专题学习讲座淇县一中张妍妍一、何谓“边塞诗”边塞诗是以边疆地区军民生活和自然风光为题材的诗歌。

它从南朝开始逐渐为世人所瞩目,到了盛唐,由于边塞战争频繁,统治者重武轻文,士人邀功边庭以博取功名比科举考试进身容易得多,再加上盛唐那种积极用世、昂扬奋进的时代氛围,奇情壮彩的边塞征战诗便大大发展起来,成为中国诗歌史上的一大奇观。

二、边塞诗的题材特点唐代边塞诗有两个突出特点,一是浓郁的汉代情结。

唐代边塞诗有一种典型的文化现象:以汉代唐,出征的军队称为汉兵,将领称为汉将,边塞称为汉塞,就连天上的月亮也称为汉月。

不仅如此,一般的边塞诗在提及周边少数民族时,也往往沿袭汉代的称谓,把交战对方称为匈奴,把其首领称为单于、左贤。

在称颂战地英雄时,常常提到的也是汉代的霍去病、李广、卫青、班超、马援等,以呼唤英雄精神的回归。

这种汉代情结既是对历史的继承,又是对历史的超越。

二是鲜明的边地风貌。

自然景观多是黄沙长云、冰川雪山,地理区域多是塞外、雁门、漠北、玉关、黄河、阴山、阳关,异域风物多是羌笛、胡笳、琵琶、战马、芦管、角、鼓,人物多是戍卒、将帅、胡人,用典多是投笔、长城(南朝宋的大臣檀道济)、楼兰,乐曲多是与边塞军旅生活有关的《梅花落》《折杨柳》《关山月》《行路难》等。

三、边塞诗的思想内容1、可以抒发渴望建功立业、报效国家的豪情壮志。

杨炯的《从军行》“烽火照西京,心中自不平。

牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城。

雪暗凋旗画,风多杂鼓声。

宁为百夫长,胜作一书生。

”等诗句直接抒发了保边卫国的壮志豪情。

2、可以状写戍边将士的乡愁、家中思妇的别离之情。

李益《夜上受降城闻笛》“回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹2芦管,一夜征人尽望乡。

”抒发将士们思乡念亲的乡愁。

3、可以表现塞外戍边生活的单调艰苦、连年征战的残酷艰辛。

唐代岑参的《走马川行奉送出师西征》“君不见,走马川,雪海边,平沙莽莽黄入天。

轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。

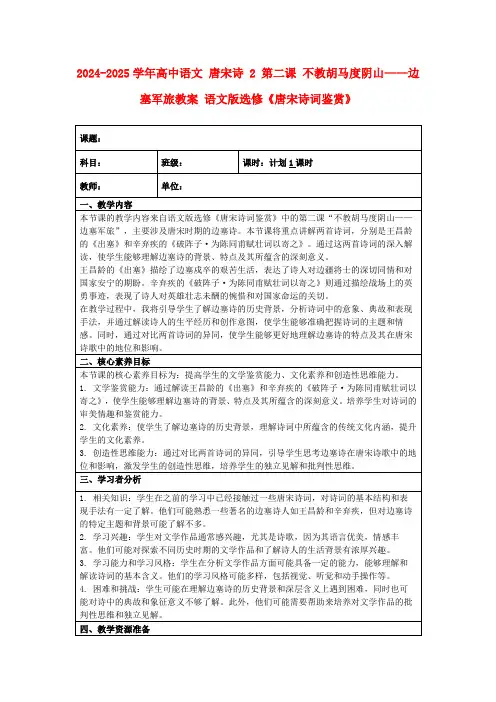

教学目标:1.了解盛唐边塞诗的特点和风格。

2.《燕歌行》的对比描写以及景物描写手法,体会诗人的沉痛心情。

3、《走马川行奉送出师西征》体会环境描写的作用,感受诗人所塑造的战士形象及精神。

4、通过这两首边塞诗的学习,培养学生的爱国热情。

教学过程:一、教学导入:同学们,盛唐时期,像雄浑的军号,一声声吹的历史都热血沸腾,诗人们也唱出了时代的最强音,盛唐时期的边塞诗意境高远,格调悲壮,充分体现了时代精神,是古代诗坛上绝无仅有的奇葩,是后世诗人可望而不可及的高峰。

那么,今天让我们共同领略盛唐边塞诗的魅力。

二、自主学习1、了解盛唐边塞诗及写作背景(1)盛唐边塞诗:盛唐开元、天宝年间,边塞战争频繁,以高适、岑参为代表的知识分子向往立功边塞,创作了许多出色的边塞诗,从各方面表现边塞的生活,格调雄浑豪放,促进了唐诗的繁荣。

(2)高适:与岑参并称“高岑”,是唐代边塞诗的代表作家。

《燕歌行》是高适对开元二十四年以后的两次战败所发感慨二作的。

(3)岑参:《走马川行奉送出师西征》是岑参任西北庭节度判官时写的。

这期间,封常清曾几次出兵作战。

岑参对当时征战的艰苦、胜利的欢乐,都有比较深的体会,其中有一次封常清带兵出征,曾经就写了这首为他送行。

“行”古代诗歌的体裁。

2、学生朗读《燕歌行》,读准字音,读出感情。

3、学生结合《燕歌行》的注释,完成下列习题(1)、请找出描写将帅和描写士卒的诗句,并结合诗句谈谈分别反映了将帅和士卒怎样的精神面貌。

诗句:A、“男儿本自重横行”(“横行”意味着恃勇轻敌)B、“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”(对比描写,士卒在前线阵地奋力迎敌,杀得昏天黑地,不辨死生,然而将帅却远离阵地寻欢作乐。

“犹”,还。

表明将帅一贯如此,轻敌,狂妄自大,不可一世,毫不顾惜士卒生命)C、“相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋?”(士卒与敌人短兵相接,浴血奋战,总那种视死如归的精神,岂是为了取得个人的功勋)结:士卒英勇顽强,视死如归,为国捐躯;将帅好大喜功,贪生怕死,一味享受,不体恤士卒。

第二课不教胡马度阴山--边塞军旅第二课不教胡马度阴山--边塞军旅姓名:学科:一、简介边塞诗1、所谓“边塞诗”是以反映边界战争和征战生活为主要内容的诗歌。

它从南朝开始逐渐为世人所瞩目,到了盛唐,由于边塞战争频繁,统治者重武轻文,士人邀功边庭以博取功名比科举考试而进身容易得多,再加上盛唐那种积极用世、昂扬奋进的时代氛围,奇情壮彩的边塞征战诗便大大发展起来,成为诗歌大国的一 2、盛唐的边塞诗意境高远,格调悲壮,像雄浑的军号,一声声吹得历史都热血盛唐的边塞诗人视野开阔,胸怀激荡,充满了磅礴的浪漫气质和一往无前的英雄注意点:不同时代的边塞诗有不同的思想感情,同一时代的边塞诗也有不同的思想感情。

边塞诗最能体现国运兴衰,应对作者所处的时代有所了解。

3、(1)盛唐边塞诗构成“盛唐精神”的壮丽音节,诗风表现出来的是豪迈勇敢、例 [王维·少年行四首]孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香。

[王翰·凉州词]葡萄美酒夜光杯, 欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑, 古来[王昌龄·从军行]青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

(2)中晚唐国势衰微,虽然诗人们也仍保持着昂扬向上的基调,但不免夹杂了几许悲壮和凄怆。

例 [卢纶·逢病军人]行多有病住无粮,万里还乡未到乡。

蓬鬓哀吟古城下,不堪秋气入金疮。

[李益·从军北征]天山雪后海风寒,横笛吹遍《行路难》。

碛里征人三十万,一时回首月中看。

[陈陶·陇西行]誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。

[李益·夜上受降城闻笛]回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

(3)南宋沦亡半壁江山,外临强敌内政颓糜,诗坛和词苑交织着救亡御侮的例 [陆游·秋夜将晓出篱门迎凉有感]三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

[陆游·书愤]塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

第二课不教胡马度阴山——边塞军旅项城一高史明才教学目标(一)知识与技能目标1、了解边塞诗的特点,体会大漠、边关、冷月等意象的含蕴。

2、反复吟咏诗人激情、豪迈的语言,感受诗句的意义。

(二)过程与方法目标1、了解诗人的生平与创作的关系,学习诗人积极进取的人生态度。

2、了解边塞诗对仗的艺术特点,品味诗歌的形式美。

3、学习鉴赏古代诗歌的艺术表现手法。

(三)情感态度与价值观目标盛唐时期,边境战争频繁,民族交往密切,一些文人把立功边塞作为个人进取的一个途径,这就造就了大批的边塞诗人和诗作。

据统计,《全唐诗》收入的边塞诗有两千馀首。

唐代边塞诗描绘塞外风光,叙写边塞生活,以积极进取、蓬勃向上的精神面貌,形成了瑰奇、壮丽和一往情深结合的艺术特色,成为中国诗歌史上的一大奇观。

(四)教学重点、难点1、学习鉴赏古代诗歌的艺术表现手法。

2、了解边塞诗对仗的艺术特点,品味诗歌的形式美。

3、反复吟咏诗人激情、豪迈的语言,感受诗句的意义。

学习诗人积极进取的人生态度。

(五)教学方法:反复吟咏,与同学进行交流探究,培养合作意识。

(六)课时安排:二课时第一课时教学过程一、解题:《塞上听吹笛》,“塞上”即边塞,“笛”即管乐器,边塞诗中的笛通常指羌笛,属于一种意象,表示边境战事和将士们的生活诗作。

这一标题带有鲜明的边塞诗特征。

二、走近作者〔高适〕(704-765),字达夫。

晚年曾任左散骑常侍,后人因称高常侍。

郡望渤海蓧(tiao)县(今河北景县)人。

早年仕途失意,后客游河西,为哥舒翰书记。

安史乱起,曾历任左拾遗,淮南、西川节度使,终散骑常侍。

封渤海县候。

盛唐著名边塞诗人,边塞诗与岑参齐名,并称“高岑”。

有《高常侍集》。

三、背景资讯大唐一代,能够和田园诗媲美的就是边塞诗。

它们或抒发戍座思归之苦,或抒发思妇忧亲之情;或抒发边关将士立功边陲之志;风格或悲壮或凄苦或豪迈,蔚为大观。

唐代边塞诗四大家高适、岑参、王昌龄、李颀都创作过不少名世之作,我们来看王昌龄的《从军行》:“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

边塞诗欣赏——不教胡马度阴山福鼎一中李健一、教学内容分析《不教胡马度阴山》是语文版普通高中课程标准实验教科书语文选修《唐宋诗词鉴赏》第二课——边塞军旅。

唐宋诗词鉴赏这一选修课程的目的是加强古典诗词的诵读,在诵读中感受和体验诗歌的意境与形象,培养学生的鉴赏能力、审美能力并得到思想教育,而边塞诗是中国古典诗歌的一个重要流派,因此对这个专题的学习,就要让学生领略边塞诗独特的艺术魅力,要让学生欣赏雄奇壮丽的塞外风光、感受艰苦充实的军旅生活,更要让学生学习乐观豪迈的爱国主义精神。

学生已在必修课中学习了几个诗歌单元,在这个专题的学习中就要进一步提高学生的鉴赏能力、审美能力,特别是要培养学生自主学习、合作探究的能力。

二、学生学习情况分析在必修课的学习中,学生已经接触了一部分诗歌,对古典诗词形成一定的认识,具备一定的鉴赏能力,可以让学生自主学习,通过同学间的交流互补,集思广益,并在老师的指导下得到提高。

学生较少接触选修课的学习,对于所选科目有一定兴趣,但没有经验,缺乏技能与方法,所以既要保护学生的学习兴趣,激发学生学习热情,又要授予学生学习探究的方法,鼓励学生在自主学习中得到快乐,取得成效。

对于边塞诗学生并不陌生,但要让学生通过选修课的学习,形成对边塞诗较为全面而深刻的认识,陶冶思想情操,增强文学素养,提高鉴赏能力。

三、设计思想1.语文课程应充分发挥育人功能,弘扬和培育民族精神。

本课选取1999年国庆大阅兵的视频资料来展现军人风采,激发学生的爱国热情,用“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”等诗句来唤起学生为国戍边的豪情壮志,让学生在鉴赏边塞诗的过程中得到熏陶、塑造,培养爱国主义精神和英雄主义精神。

2.学生学习往往有从积累到整合、从感受到鉴赏、从思考到领悟的过程,所以,先让学生接触更多边塞诗再形成边塞诗审美特征的概括,先让学生谈自己的感受——为什么喜欢这首边塞诗,而后加以引导让学生认识边塞诗的艺术魅力,在学生深入思考之后再引导学生领悟边塞诗的丰富内涵。

第二课不教胡马度阴山——边塞军旅(学案)学习目标:1、了解边塞诗的特点,体会大漠、边关、冷月等意象的含蕴。

2、反复吟咏诗人的激情、豪迈的语言,感受诗句的意义。

3、了解诗人的生平与创作的关系,学习诗人积极进取的人生态度。

4、学习鉴赏古代诗歌的艺术表现手法。

5、总结边塞诗的意象、情感、艺术技巧等。

相关知识链接:作者简介高适(704—765年),字达夫,一字仲武,渤海蓨(今河北沧州)人,后迁居宋州宋城(今河南商丘睢阳)。

安东都护高侃之孙,唐代大臣、诗人。

曾任刑部侍郎、散骑常侍,封渤海县候,世称高常侍。

作为著名边塞诗人,高适与岑参并称“高岑”,与岑参、王昌龄、王之涣合称“边塞四诗人”。

其诗笔力雄健,气势奔放,洋溢着盛唐时期所特有的奋发进取、蓬勃向上的时代精神。

岑参(715-770),荆州江陵(今属湖北)人,郡望南阳。

曾祖父文本、伯祖长倩、伯父羲皆以文辞致位宰相。

参少孤,从兄读书,能自砥砺。

二十岁时到长安求仕,天宝三年(七四四)中进士,充任安西节度使高仙芝幕府书记,后出为虢州长史,关西节度判官,嘉州刺史。

大历五年卒于成都。

因曾做过嘉州刺史,所以世称“岑嘉州”,严羽说:“高岑之诗悲壮,读之使人感激。

”(《沧浪诗话》)(690-约753),赵郡人。

开元二十三年(725)进士,自少倜傥任侠,自称“狂侠”。

他曾任新乡尉,因久未升迁,便辞官归隐于颖阳东川。

和当时的诗人王维、綦毋潜、高适、王昌龄、崔颢等均有唱和之作。

擅长七言歌行和七律,善于描写边塞风光,刻画人物形象,对于音乐声情的描绘,更具特色。

白居易的《琵琶行》和李贺的《李凭弹箜篌》曾受李颀诗的影响。

第一课时学习重点:把握边塞诗的常见意象,体会边塞诗的常见情感。

一、自主学习(一)用散文化的语言翻译以下三首诗(选修P10-P11)《塞上听吹笛》:《走马川行奉送出师西征》:《古从军行》:(二)写出以下三首诗的意象《塞上听吹笛》:《走马川行奉送出师西征》: 《古从军行》二、合作探究(一)、走入文本(二)、课堂小结三、课后作业:1、读一首课外诗,分析该诗表达的感情与今天所学的诗歌表达的感情有何异同?2、再读课内三首诗,分别找出各首诗中的典型手法,并做简要赏析。

姓名:学科:第一课时教学过程一、简介边塞诗1、所谓“边塞诗”是以反映边界战争和征战生活为主要内容的诗歌。

它从南朝开始逐渐为世人所瞩目,到了盛唐,由于边塞战争频繁,统治者重武轻文,士人邀功边庭以博取功名比科举考试而进身容易得多,再加上盛唐那种积极用世、昂扬奋进的时代氛围,奇情壮彩的边塞征战诗便大大发展起来,成为诗歌大国的一朵奇葩。

2、盛唐的边塞诗意境高远,格调悲壮,像雄浑的军号,一声声吹得历史都热血沸腾。

盛唐的边塞诗人视野开阔,胸怀激荡,充满了磅礴的浪漫气质和一往无前的英雄主义精神。

注意点:不同时代的边塞诗有不同的思想感情,同一时代的边塞诗也有不同的思想感情。

边塞诗最能体现国运兴衰,应对作者所处的时代有所了解。

3、(1)盛唐边塞诗构成“盛唐精神”的壮丽音节,诗风表现出来的是豪迈勇敢、一往无前!例 [王维·少年行四首]孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香。

[王翰·凉州词]葡萄美酒夜光杯, 欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑, 古来征战几人回。

[王昌龄·从军行]青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

(2)中晚唐国势衰微,虽然诗人们也仍保持着昂扬向上的基调,但不免夹杂了几许悲壮和凄怆。

例 [卢纶·逢病军人]行多有病住无粮,万里还乡未到乡。

蓬鬓哀吟古城下,不堪秋气入金疮。

[李益·从军北征]天山雪后海风寒,横笛吹遍《行路难》。

碛里征人三十万,一时回首月中看。

[陈陶·陇西行]誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。

[李益·夜上受降城闻笛]回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

(3)南宋沦亡半壁江山,外临强敌内政颓糜,诗坛和词苑交织着救亡御侮的悲怆呼号!例 [陆游·秋夜将晓出篱门迎凉有感]三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

[陆游·书愤]塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

[范仲淹·渔家傲]燕然未勒归无计,羌管悠悠霜满地。

尽管仍然洋溢着一股爱国热情,但更多的是报国无门的愤懑,归家无望的哀痛。

与盛唐时相比不免更多一些凄厉,更多一些惆怅。

4、边塞诗派指唐朝开元、天宝年间形成的一个以反映唐朝边界战争生活为主要内容的诗歌流派。

边塞诗是时代的产物,在唐代,有一批诗人(如高适、岑参、王昌龄、王维、李益等)十分擅长描写边塞征战生活,后人称他们为“边塞诗人”,形成了所谓的“边塞诗派”,反映边塞征战生活的诗作逐渐蔚为大观,所以说边塞诗是唐代这个诗歌大国的一束奇葩。

5、边塞诗派主张:1、以诗歌来反映边塞的山川景物和风土人情;2、表现从军边塞、杀敌报国的意志;3、讴歌边塞将士不畏辛劳、保卫边陲的战斗精神;4、抒发御敌建功的愿望和安边定远的思想;5、描写将士和亲人相互思念的深沉情感;6、讽刺并劝谏拓土开边、穷兵黩武的统治者。

二、边塞诗特征1从内容看特征------边塞风光(奇丽壮阔)、统治者穷兵黩武、将士艰苦生活、报国豪情、思乡念亲、友人惜别感伤、壮别感奋等。

2、从风格看特征——雄壮、豪迈、奇丽、壮阔。

3、边塞诗常用手法——比喻、夸张、用典。

烘托。

三、边塞诗中的自然意象1、边塞诗中常见的景物:秋月、雪山、大漠、孤城、边关、黄河、长云、雨雪、风沙;2、边塞诗中常见的战事意象:金鼓、旌旗、烽火、长云、戈矛剑戟、斧钺刀铩、雁飞鹰扬、箭飞马走;3、边塞诗中常见的地名及人名:(胡、羌、羯、夷指少数民族)碛西、轮台、龟兹、夜郎;天山、阴山、受降城、玉门关、关山、阳关、凉州、楼兰;单于;4、边塞诗中常见的乐器:羌笛、琵琶、胡笳、芦管、角、鼓。

四、边塞诗表现的思想感情分类1、描绘边塞雄奇壮丽的独特景观。

大漠孤烟直,长河落日圆。

——王维《使至塞上》回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。

——李益《夜上受降城闻笛》大漠沙如雪,燕山月似钩。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

——岑参《白雪歌送武判官归京》2、描写艰苦激烈的戍边生活。

•晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰。

《塞下曲》李白•月黑雁飞高,单于夜遁逃。

欲将轻骑逐,大雪满弓刀。

《塞下曲》卢纶•岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。

《征人怨》柳中庸•黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

《从军行》王昌龄3、对家乡亲人的思念。

•不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

李益•碛里征人三十万,一时回首月中看。

李益•琵琶起舞换新声,总是关山离别情。

缭乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

王昌龄•燕然未勒归无计,羌管悠悠霜满地。

范仲淹•马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

岑参4、愿意戍守边关、渴望建功立业,不惜为国捐躯的豪情壮志。

•男儿何不带吴钩,收取关山五十州?请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯!《南园》李贺•黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

《从军行》王昌龄•晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰。

《塞下曲》李白5、厌恶连年战事,批评边将无能,反对统治者的穷兵黩武。

•凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。

曹松•可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。

陈陶•但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

王昌龄•战士军前半生死,美人帐下犹歌舞。

高适•边庭流血成海水,武皇开边意未已。

杜甫总的来说是有的写出征士兵的乡愁和家中妻子的离恨,写塞外征战的艰苦和连年征战的残酷,对帝王黩武的不满和对将军贪功启衅的怨恨,有的陈述久戍边关对家乡和亲人的怀念,有的惊异于塞外那种迥异于中原的风光……边塞诗中的种种矛盾慷慨从戎和久戍思乡的矛盾卫国激情和艰苦生活的矛盾痛恨庸将和献身精神的矛盾……但主旋律是:爱国主义五、边塞诗常用的表现手法及表达效果1.融情入景、以景衬情:•撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城(王昌龄)•回乐峰前沙似雪,受降城下月如霜。

(李益)•青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

(王昌龄)•野云万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。

(李颀)•大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。

(高适)•大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

(王昌龄)•轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。

(岑参)表达效果:渲染气氛、烘托情感(正衬:凄清单调的景——思乡、幽怨的情,奇异壮阔的景——豪壮、昂扬的情;反衬:艰苦恶劣的环境——对英勇威猛将士的赞美之情)2.对比:•秦中花鸟已应阑,塞外风沙犹自寒。

(王翰)•五月天山雪,无花只有寒。

(李白)•战士军前半死生,美人帐下犹歌舞!(高适)表达效果:突出和强调。

如用内地和边塞的景物对比,突出边塞环境的艰苦。

3.虚实结合:•都护行营太白西,角声一动胡天晓。

(岑参)•可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。

(陈陶)•铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。

少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

(高适)表达效果:运用想象,拓展诗歌内容,形成时空的对比。

4.用典故:•但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

(王昌龄)•萧关逢候骑,都护在燕然。

(王维)•黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

(王昌龄)•愿将腰下剑,直为斩楼兰。

(李白)•闻道玉门犹被遮,应将性命逐轻车。

(李颀)•君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军!(高适)表达效果:使诗歌内容凝练、含义深刻。

六、边塞诗的风格•或奇丽峻峭,雄浑挺拔;或清新幽雅,缠绵悱恻;•或慷慨高歌,响遏云天;或低徊浅唱,感慨万端;•或令人热血沸腾,欲跃马横戈;或使人愁肠寸断,想折戟断刀……•只有通过对诗歌字句的细细体会,才有可能准确领会到由于不同时代、不同内容,以及不同诗人的不同艺术素养、不同生活遭遇,反映在边塞征战诗这个大主题下异彩纷呈的不同的艺术风格。

七、赏析边塞诗的一般方法1.关注诗歌的作者,了解诗歌创作的时代背景。

2.关注诗歌的意象,弄清景物描写与所抒之情的关系。

3.抓住直接抒情议论的句子。

•入夜思归切,笛声清更哀。

(李益)•夜听胡笳折杨柳,教人意气忆长安。

(王翰)•黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

(王昌龄)•相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋?君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军!(高适)第二课时一、解题:《塞上听吹笛》,“塞上”即边塞,“笛”即管乐器,边塞诗中的笛通常指羌笛,属于一种意象,表示边境战事和将士们的生活诗作。

这一标题带有鲜明的边塞诗特征。

二、走近作者〔高适〕(704-765),字达夫。

晚年曾任左散骑常侍,后人因称高常侍。

郡望渤海蓧(tiao)县(今河北景县)人。

早年仕途失意,后客游河西,为哥舒翰书记。

安史乱起,曾历任左拾遗,淮南、西川节度使,终散骑常侍。

封渤海县候。

盛唐著名边塞诗人,边塞诗与岑参齐名,并称“高岑”。

有《高常侍集》。

三、背景资讯大唐一代,能够和田园诗媲美的就是边塞诗。

它们或抒发戍座思归之苦,或抒发思妇忧亲之情;或抒发边关将士立功边陲之志;风格或悲壮或凄苦或豪迈,蔚为大观。

唐代边塞诗四大家高适、岑参、王昌龄、李颀都创作过不少名世之作,我们来看王昌龄的《从军行》:“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破兰终不还。

“该诗之所以是盛唐边塞诗的不朽代表,就在于其风格悲而不苦,悲壮豪迈;它并不回避战争的艰苦,但结尾并未落入嗟叹归家无日的俗套,而是抒发将士建功立业的心声,信心十足,有大唐气象。

其他如李益的《夜上受降城闻笛》:”回乐峰前沙似雪,受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

“前两句通过冰凉的景物渲染出凄凉的意境,一夜征人尽望乡。

”前两句通过冰凉的景物渲染出凄凉的意境,后两句点明征夫思乡的主题,其内容和写法更为常见典型。

四、鉴赏高适的《塞上听吹笛》1、诵读2、结合注释,疏通文意3、问题探究(1)前两句营造了一种怎样的气氛?是作一分析。

明确:前二句写的是实景:胡天北地,冰雪消融,是牧马的时节了。

傍晚战士赶着马群归来,天空洒下明月的清辉……开篇就造成一种边塞诗中不多见的和平宁谧的气氛,这与“雪净”、“牧马”等字面大有关系。

则“牧马还”三字似还含另一重意味,这就是胡马北还,边烽暂息,于是“雪净”也有了几分象征危解的意味。

这个开端为全诗定下了一个开朗壮阔的基调。

(2)这首诗中“借问梅花何处落?风吹一夜满关山”诗句的“梅花何处落”是将“梅花落”三字拆用,这样写出除隐含曲名外,还有什么作用?此句诗包含了那种修辞方法?明确:将“梅花落”拆用,又构成一种虚景,仿佛风吹的不是笛声而是落梅的花片,它们四处飘散,一夜之中和色和香洒满关山。

这固然是写声成象,但它是由曲名拆用形成的假象,以设问出之,虚之又虚。

而这虚景又恰与雪净月明的实景配搭和谐,虚实交错,构成美妙阔远的竟境,这境界是任何高明的画手也难以画出的。

同时,它仍包含通感,即由听曲而“心想形状”的成分。

战士由听曲而想到故乡的梅花(胡地没有梅花),而想到梅花之落。

句中也就含有思乡的情调。

不过,这种思乡情绪并不低沉,而是体现了诗人积极乐观的的人生态度。

这不但是为首句定下的乐观开朗的基调所决定的,同时也有关乎盛唐气象。