智能反馈训练系统对偏瘫早期下肢运动功能及平衡能力的影响观察

发表时间:2017-12-29T11:59:34.700Z 来源:《中国误诊学杂志》2017年第22期作者:雷强

[导读] 脑卒中偏瘫不仅会导致患者下肢肢体的主动活动力严重降低,还会致使患者的肌张力迅速下降。

怀化市第一人民医院康复医学中心湖南怀化 418000

摘要:目的研究分析智能反馈训练系统对偏瘫早期下肢运动功能与平衡能力的相关影响。方法选择在我院进行治疗的脑卒中偏瘫患者(共52例)作为此次研究分析的对象,并按照随机分配的原则将其随机分设为研究组及对照组,其中,两组全部患者均给予物理因子及常规药物进行治疗,研究组(25例)在此基础上给予A1-下肢智能训练系统进行康复训练,对照组(27)则给予老式普通站立床进行训练,对比分析两组治疗2周及4周后的效果分析。结果两组治疗2周、4周后的下肢运功功能、步行功能的改善幅度与治疗前相比有统计学差异存在,且P<0.05,有统计学差异存在;研究组下肢运功功能、步行功能的改善幅度与对照组存在差异,但无统计学意义(P>0.05)。结论给予脑卒中偏瘫患者应用A1-下肢智能训练系统进行康复训练,可有效改善患者的下肢运动的功能、步行的能力,建议推广。

关键词:A1-下肢智能训练系统;老式站立床;脑卒中;偏瘫

前言

脑卒中偏瘫不仅会导致患者下肢肢体的主动活动力严重降低,还会致使患者的肌张力迅速下降,进而延长了患者卧床的时间,并造成了关节僵硬或全身肌肉逐渐萎缩等[1]。因此,必须给予脑卒中偏瘫患者有效、科学、合理的康复训练,以促进患者的抗毒康复。有相关研究显示,A1-下肢智能训练系统的应用对脑卒中偏瘫患者病情的改善有重要的意义[2]。为此,本文主要分析了智能反馈训练系统对脑卒中偏瘫患者早期下肢运动功能与平衡能力的相关影响,现作以下报告。

1.资料与方法

1.1一般资料

选择在2015年10月~2016年11月于我院进行治疗的脑卒中偏瘫患者(共52例)随机分设为研究组及对照组。其中,对照组的例数为27例,包括男性患者14例,女性患者13例;平均年龄为52.25±1.24岁;平均病程为18.54±2.24年;研究组的例数为25例,包括男性患者13例,女性患者12例;平均年龄为52.81±1.46岁;平均病程为18.71±2.14年。纳入标准:①生命各项体征基本正常,且病情稳定,依从性良好,意识清晰者;②脑出血、脑梗死后发生不同程度的偏瘫或者不能独自站立的患者。排除标准:①神志不清晰,或者伴随较为明显的精神障碍及认知障碍者;②依从性较差的患者。将两组的临床资料作对比分析,发现P>0.05,无统计学差异存在。

1.2方法

两组全部患者均给予物理因子及常规药物进行治疗,并指导患者进行常规的康复训练。研究组在此基础上给予A1-下肢智能训练系统进行康复训练,训练之前,需将患者的躯干、膝关节、骨盆、裸关节等分固定在仪器上,然后做好准备工作;进入系统的操作界面,然后根据每一个患者的实际情况来选择站立的角度;注意,应设置左边/右腿不同的步频(每分钟1~80步)及活动范围(0°~25°)。此外,如患者在康复训练的过程中出现了眼圈发黑、心慌、出冷汗、面色苍白以及眩晕等不适症状,则应调整起立床,并降低角度,待症状基本消失后方可继续训练。对照组则给予老式普通站立床进行训练。两组均连续治疗4周。

1.3观察指标

对比观察两组治疗前后的下肢运动功能、步行的能力。

1.4统计学分析

此次研究中,两组患者所得的相关数据均使用SPSS10.0统计学软件进行分析处理,计量资料以均数±标准差()的格式进行表示,并用t对其进行检验,计数资料采用百分比(%)来表示,并用卡方值进行检验,若检验后P值结果小于0.05,则说明有显著性差异存在。

2.结果

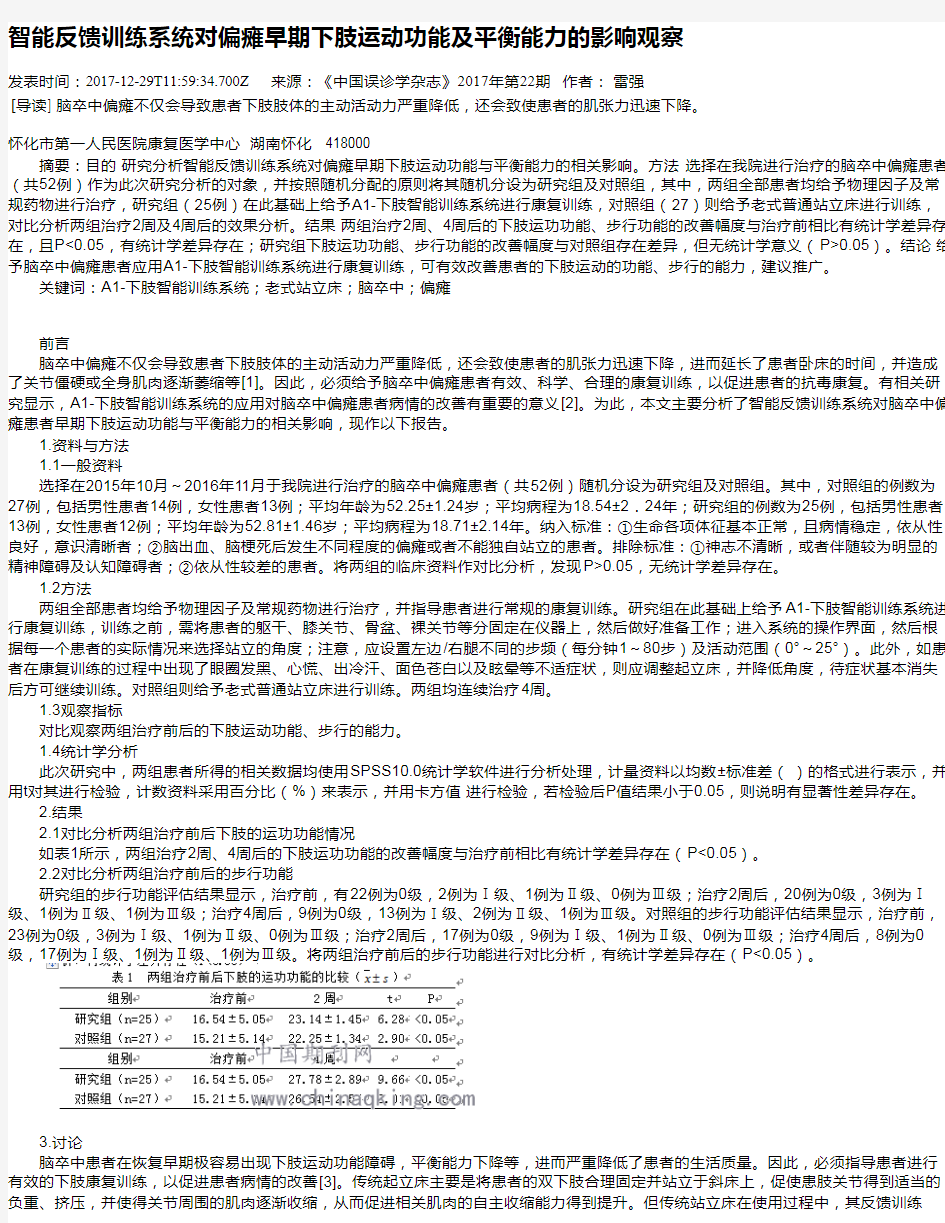

2.1对比分析两组治疗前后下肢的运功功能情况

如表1所示,两组治疗2周、4周后的下肢运功功能的改善幅度与治疗前相比有统计学差异存在(P<0.05)。

2.2对比分析两组治疗前后的步行功能

研究组的步行功能评估结果显示,治疗前,有22例为0级,2例为Ⅰ级、1例为Ⅱ级、0例为Ⅲ级;治疗2周后,20例为0级,3例为Ⅰ级、1例为Ⅱ级、1例为Ⅲ级;治疗4周后,9例为0级,13例为Ⅰ级、2例为Ⅱ级、1例为Ⅲ级。对照组的步行功能评估结果显示,治疗前,23例为0级,3例为Ⅰ级、1例为Ⅱ级、0例为Ⅲ级;治疗2周后,17例为0级,9例为Ⅰ级、1例为Ⅱ级、0例为Ⅲ级;治疗4周后,8例为0级,17例为Ⅰ级、1例为Ⅱ级、1例为Ⅲ级。将两组治疗前后的步行功能进行对比分析,有统计学差异存在(P<0.05)。

3.讨论

脑卒中患者在恢复早期极容易出现下肢运动功能障碍,平衡能力下降等,进而严重降低了患者的生活质量。因此,必须指导患者进行有效的下肢康复训练,以促进患者病情的改善[3]。传统起立床主要是将患者的双下肢合理固定并站立于斜床上,促使患肢关节得到适当的负重、挤压,并使得关节周围的肌肉逐渐收缩,从而促进相关肌肉的自主收缩能力得到提升。但传统站立床在使用过程中,其反馈训练

老人中风偏瘫后如何进行 康复训练 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

老人中风偏瘫后如何进行康复训练 老人中风偏瘫后,应当尽早进行康复训练。中风后1—3个月为最佳康复期,半年后肌肉渐渐萎缩或形成偏瘫的模式化动作,再想恢复则难度大,所需时间长。步行是中风偏瘫老人独立生活的关键。应该在发生中风后一周,生命体征平稳后即开始进行康复训练,分五个阶段循序渐进。1.坐起训练。坐位平衡是偏瘫老人最基本的训练。首先在床上帮助老人进行被动训练,扶住老人的肩、肘;踝、足等关节,缓慢有节律地反复做外,展、屈伸、旋转、上举和关节加压等动作,每天1—2遍。并鼓励老人用健侧腿伸人患侧腿下面,将患侧腿抬高,不断重复。开始坐起训练,要在床上放好靠垫,让老人缓慢坐起,由半卧位状态逐渐提高角度,延长时间。还可以在床架系上布带,让老人自己拉布带练习坐起。之后,让老人背部不依靠东西,自己扶床栏保持平衡坐位,最终达到能自己控制坐位平衡,进一步能移位、转身实现动态平衡。2.准备站立训练。老人坐在床沿上,两腿分开,两脚着地。以手撑床;在亡肢支持下,臀部缓缓离开床面。家人要做好辅助和保护动作。3.站立平衡训练。站不稳,就无法迈开腿。老人在家人帮助下双脚平行站立,脚掌完全着地,足趾不能钩地,膝关节伸直但不能过度。站立时间由开始几秒钟,逐渐延长至几分钟。切忌—串拉老人患侧上肢帮助其站立。老人能自行站立后,可进行靠墙站立、扶床站立的训练。家人两手扶持老人患侧腋下或臀部,用双膝控制好老人膝部至伸直状态,使其靠墙站立,然后逐渐放开扶住老人的手,直至老人能独自靠墙站立。在此基础上,再让老人扶床栏或平衡杆站立,并逐渐做到不扶物而站立。在站稳的基础上,两手扶床栏站立,身体做左右旋转和弯腰运动,左右两足交替提起,慢慢扶床横向移步等平衡训练。4.步行训练。主要目的是消除异常偏瘫步态,形成正常的步行姿态。先练习原地踏步,然后以患侧下肢和健康下肢互为重心,交替向前跨步和退步,左右侧向跨步。跨步后重心要随之转移,并保持患侧髋关节伸直位。步行训练时家人应站在老人的患侧进行保护和辅助。尽量将重心保持在中立位,避免过分将身体重心偏向健侧,反而引起患侧肌张力过高,难以形成正常步态。5.上下台阶训练。遵照健肢先上,患肢先下的原则,进行上下台阶练习。—上楼梯时用健手扶住楼梯栏杆,将身体的重心移向患侧,并使患侧髋关节保持在伸直位,然后用健足踏上台阶,患足跟进站在一个台阶上。下楼梯比上楼梯难,要在重心偏向健侧的同时,适当降低重心,用患足下台阶,待患足放平稳、重心移至患侧下肢后,将健足跟进同一台阶。在练习中,若出现头晕、胸痛、运动后心率加快、血压升高、面色苍白出虚汗,说明运动量过大,应立即停止练习,或者减量练习。 脑梗塞中风病人后期康复训练计划

SET对脑卒中偏瘫患者平衡功能的影响观察肖勇 发表时间:2018-11-17T11:48:58.620Z 来源:《中国结合医学杂志》2018年7期作者:肖勇 [导读] 现有对我国脑卒中的调查研究显示,我国现有中风患者约7000万人。 郴州第一人民医院湖南 423000 【摘要】目的:分析SET(Sling Exercise Therapy,悬吊训练疗法)对脑卒中偏瘫患者平衡功能的影响。方法:研究阶段为2016年1月~2018年1月,共纳入研究对象148例,均为脑卒中偏瘫患者,采用随机数字表法分为对照组和观察组,对照组采用常规康复训练,观察组在常规康复训练基础上联合SET,比较两组康复效果。结果:两组治疗前FMA评分、BBS评分,差异不显著(P>0.05),治疗后观察组 FMA评分、BBS评分明显高于对照组FMA评分、BBS评分,差异显著(P<0.05)。两组治疗前患者Bathel指数评分差异无显著意义,治疗后观察组比对照组疗效改善更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:针对脑卒中偏瘫患者在常规康复训练的基础上联合SET可改善平衡功能,提高运动功能和生活能力,值得临床应用与推广。 【关键词】SET;脑卒中;偏瘫患者;平衡功能;影响 [abstract] objective:to analyze the effects of SET(Sling Exercise Therapy)on the balance function of stroke patients with hemiplegia. Methods:a total of 148 subjects,all of whom were stroke hemiplegia patients,were included in the study period from January 2016 to January 2018. The patients were divided into control group and observation group by random number table method. The control group received routine rehabilitation training. Results:FMA and BBS scores before treatment were not significantly different between the two groups(P > 0.05),while FMA and BBS scores were significantly higher in the observation group after treatment than those in the control group(P < 0.05). There was no significant difference in Bathel index score between the two groups before treatment,and the effect of the observation group was significantly improved compared with the control group after treatment,with statistically significant difference(P < 0.05). Conclusion:combined with SET can improve balance function,exercise function and living ability of stroke patients with hemiplegia on the basis of conventional rehabilitation training. [key words] SET Stroke;Hemiplegia;Balancing function;impact 现有对我国脑卒中的调查研究显示,我国现有中风患者约7000万人,每年新发脑卒中200万人、每年卒中死亡人数165万人,发病率以每年8.7%的速度增长[1]。因脑卒中导致偏瘫不仅带给患者本身及整个家庭沉重的身心负担,对于社会而言同样对造成较大的负担。对于脑卒中偏瘫患者的康复训练,目前主要包括运动疗法、作业疗法、物理治疗、言语治疗、心理治疗、康复护理等[2]。其中SET是基于神经肌肉反馈重建技术,通过使用由无弹性、有弹性的悬吊带组成的悬吊辅助训练系统,对刺激神经、恢复躯干肢体控制有积极目的。本次研究共纳入148例脑卒中偏瘫患者开展康复训练分析,现具体报道如下: 1.资料与方法 1.1一般资料 将该院收治的148例脑卒中偏瘫患者作为研究对象(2016年1月~2018年1月),采用随机数字表法分为对照组和观察组,对照组74例,男性48例,女性36例,年龄在49-65岁之间,平均年龄(62.59±5.63)岁,类型:脑梗死45例,脑出血29例,偏瘫侧别:左侧39例,右侧35例。观察组74例,男性50例,女性24例,年龄在53-64岁之间,平均年龄(61.99±4.98)岁,类型:脑梗死42例,脑出血32例,偏瘫侧别:左侧40例,右侧34例。两组患者的临床资料等比较差异无统计学意义,可以进行比较。纳入本次研究的所有患者均充分、全面了解本研究相关情况,并且本研究得到本院伦理委员会的批准与认可。 (1)纳入标准:①结合临床表现、颅脑CT、MRI等确诊脑卒中;②肢体偏瘫;③意识清楚、查体合作;④第一次发病。 (2)排除标准:①合并痴呆、失语等;②发病前合并明显活动受限、肢体残疾、无法生活自理;③合并高血压、糖尿病者。 1.2方法 两组研究对象均接受常规康复训练,包括翻身、坐位、站立、肌力训练、耐力训练、平衡功能训练、步行训练等,每次训练半小时,2次/天,每周共训练12次。 观察组在上述训练基础上结合SET训练,①腰背控制训练:患者取仰卧位,身体放平后在腰背下放置保护带并用拉力较大的两根弹力绳吊起,将患侧脚放置在另一根悬吊带上,嘱咐患者抱臂挺起腰背,调节悬吊带在下肢的位置,调整力臂,鼓励患者挺背持续20s,每个位置3组。然后进行仰卧位下患侧单腿悬挂,另一侧下肢水平外展,每次外展10次,做3组。②将患者健侧腿的踝部用无弹性悬吊带给予弹性悬吊带减重,将躯干与双下肢保护在同一直线上维持,持续20s,每个位置3组。③患者取仰卧位,健侧腿踝部使用无弹性悬吊带腾空悬吊,患侧腿踝部和膝部以无弹性悬吊带疼痛悬吊,进行休息位、双下肢、躯干保持在同一直线体位的交替动态训练。 1.3观察指标 采用简式Fugl-Meyer运动功能评分法(FMA)[3]评估运动功能,分数越高,运动功能改善越好。采用Berg平衡量表(Berg Balance Scale,BBS)平衡功能的评定,总共56分,分数越高表示平衡功能越好。使用Barthel指数评分[4]对比两组治疗前后生活活动能力,分数越高功能障碍越轻。 1.4统计学分析 本次研究中共纳入的148例研究对象所有相关临床资料全部录入到SPSS19.0统计软件中,其中(n,%)表示计数资料,组间、组内相关资料的比较应用X2检验方式,计量资料应用(),组间比较检验方式为t,P小于0.05则差异明显且差异具有统计学意义。 2.结果 2.1对比两组患者FMA评分、BBS评分 两组在治疗前FMA评分、BBS评分,差异不显著(P>0.05),治疗后观察组FMA评分、BBS评分明显高于对照组FMA评分、BBS评分,差异显著(P<0.05),具体见表1。

XYKXZFK-9型智能下肢反馈康复训练系统 1. 产品研发背景 1. 我国每年新发脑卒中病例120-150万人,死亡者80-100万人,死亡率高达 66.7%! 存活者中约75%致残,丧失了行走的能力。 另外造成下肢瘫痪的疾病还有脊髓损伤、外伤、比如下肢关节性疾病(如膝关节退 行性骨关节炎、脊髓性肌萎缩症、多发性硬化症等。 下肢康复机器人作为一种自动化的康复治疗设备,可以帮助患者进行科学有效的康复训练,使患者的运动功能得到更好的恢复。20 世纪80 年代是康复机器人研究的起步阶段,美国、英国和加拿大在康复机器人方面的研究处于世界领先地位,1990 年以后康复机器人的研究进入到全面发展时期。目前,康复机器人已经广泛应用到康复治疗方面,不仅促进了康复医学的发展,同时带动了相关领域的新技术和新理 论的发展。 研发背景: 1.我国每年新发脑卒中病例120-150万人,死亡者80-100万人,死亡率高达66.7%! 存活者中约75%致残,丧失了行走的能力。另外造成下肢瘫痪的疾病还有脊髓损伤、外伤、比如下肢关节性疾病(如膝关节退行性骨关节炎、脊髓性肌萎缩症、多 发性硬化症等。 2. 下肢活动障碍导致的严重并发症,长期卧床,下肢静脉血液回流受阻,下肢生理功能衰退,下肢组织血液供应不足,废用综合症 3. 传统康复训练治疗存在严重不足医护人员劳动强度大且不能保证稳定持续的运动训练 4. 单纯的直立床训练也存在着缺陷。患者下肢关节活动度得不到锻炼 下肢康复机器人应运而生 二. 产品设计原理:

按照正常行走时不同肌肉收缩的时序 通过预先设定的程序在预定的时间内刺激各组肌肉群产生一种协调动作模拟正常的行走动作 3. 产品参数及优势: XYKXZFK-9型智能下肢反馈康复训练系统 技术参数 ·电源电压:220V 50/60Hz 功率400VA

上下肢主被动康复训练仪招标参数 1 设备名称 上下肢主被动康复训练仪1台 2 设备用途 专门为轮椅患者和有行动障碍的患者而设计,具超强适用范围。 3 技术参数 3.1 耐用、稳固的金属构造,底座稳重,上下高度能调节。 3.2 平稳驱动系统:训练开始和结束,或者发生痉挛时,此功能能最大限度的保证训练着的安全。 3.3 主、被动运动模式可自由转换,亦可手动选择,主、被动模式有大屏幕彩色显示。 3.4 电机助力训练:电机协助的主动训练(助力运动)可协助极微弱肌力的病人做主动训练。 3.5 按钮操作,大屏幕清晰、高对比显示,有标准参数和个人参数供选择。 3.6 软件有两种训练模式:普通模式和专家模式。 3.7 通过方向键可改变踏板转动方向(向前/向后),亦可以定时改变方向,范围在2-30min 之间;速度范围0-60转/分。 3.8 智能识别痉挛,运动方向自动改变以减轻、消除痉挛。 3.9 阻力、功率、定时 3.9.1 阻力档位范围0-20,阻力降到最小,系统会非常敏感,发现训练者的残余阻力。 3.9.2 上肢训练的电机功率范围是0.5-8Nm,标准参数5.5Nm;下肢训练的电机功率范围是1-16Nm,标准参数是9.4Nm。 3.9.3 定时范围为2-120分钟,显示为倒计时,若定时为零,可进行持续运动。 3.10 主动运动时可显示左右肢的对称性训练(肌张力分析),有两种显示方式供选择。 3.11 保护等级I。 3.12 有最终训练分析和事后分析,可供医生参考以调整训练方案。 3.13 踏板转动幅度调整:踏板半径可以调节。 3.14 系统的所有设置和程序都能舒适的通过大屏幕操作盘来操作,可触按钮用声音信号反应你的操作。 3.15 痉挛控制:一般开启,保护训练者的安全。

偏瘫常用的康复训练方法 偏瘫的治疗除了必要的药物介入外,主要的康复训练方法包括:运动疗法、作业疗法、语言治疗、心理治疗、文体治疗、传统的物理疗法、祖国传统医学等。 运动疗法:是通过主动运动、被动运动来改善运动障碍的治疗方法的总称。主要内容包括关节活动度训练、增强肌力训练、姿势矫正训练和神经生理学疗法等。脑血管病患者约有80%遗留不同程度的运动障碍,主要是偏瘫痉挛模式,也就是我们常看到的上肢屈曲、下肢伸直的痉挛模式。在脑血管病卧床期,主要进行体位转换、被动运动、保持良肢位、起坐训练以减少压疮、关节挛缩等并发症,为日后康复训练打好基础;在离床期应进行坐位训练、平衡训练、起立训练等促使患者肢体功能得到提高;在步行期则主要以步行训练改善步态为主。为了增进运动功能进行的运动训练,常采用多种治疗技术的综合方法及运动再学习疗法,以达到恢复肢体运动的目的。 作业疗法:是运用有目的的、经过选择的作业活动为治疗手段来改善和补助患者功能的方法,其目的是最大限度地提高患者自理、工作、休闲等日常生活能力,提高生活质量,是有利于患者回归家庭和社会的理想方法。它主要包括机能障碍的评价与训练、认知和知觉训练、日常生活能力的评价训练、自助具的选择制作、环境改造的设计和指导、开具轮椅处方等等。它和运动疗法的理论原则是相同的,所不同之处在于它将肢体需要的运动设计成一项作业活动,比如说利用陶艺制作来训练手指的精细动作,这不仅提高了患者的兴趣还提高了患者的生活能力。 语言治疗:约有22%-32%偏瘫者伴有语言-言语障碍,因此,语言训练必不可少。语言训练人员应先根据患者的语言情况和病变部位诊断出障碍类型,然后运用不同的方法,通过听觉、视觉、触觉等多途径的刺激引发并强化患者的正确语言反应。 心理治疗:身体的残疾和功能的障碍常引发患者焦虑、抑郁等心理障碍,并且疾病本身也会造成记忆力、注意力及定向能力等方面的认知障碍。有效的心理治疗能增强患者的学习能力和主动参与精神,主要方法为支持性心理治疗、理性情绪疗法和行为疗法等。 文体疗法:是采用体育运动项目及娱乐项目对患者进行训练,使患者的身体机能得到改善、提高,并且可以改善其不良心理状态的一种方法。这对于提高身体运动素质,增强体质和创造良好的心理状态有着不可低估的作用。轮椅技巧、偏瘫体操和各种球类是主要内容。 传统的物理疗法:对偏瘫的康复也有特殊的作用。尤其水中运动疗法是通过水的浮力等作用,使患者的肢体在水中更容易完成正确的运动。 祖国传统医学早已用于治疗偏瘫,特别是利用针灸配合肢体运动具有独到之处。 截瘫常用的康复训练方法-- 物理疗法:徒手或借助器械,综合应用水疗、电疗、光疗等手段,改善全身各个关节的活动范围,提高残存肌力,增强肌肉耐力,恢复协调和平衡能力,使截瘫病人学会翻身、起坐和床与轮椅之间及轮椅和厕所之间的转移动作。 作业治疗:根据患者的功能障碍特点,从日常生活活动、生产劳动或闲暇活动中有针对性地选取一些作业活动,对患者进行训练,提高患者身体的综合协调能力和精细动作能力,使患者掌握进食、穿衣、入厕等日常生活动作,并学会一些基本的职业技能,在出院后能适应个人生活、家庭生活、社会生活和劳动的需要。 康复工程:为患者定做一些必要的支具或矫形器,借助双杠、助行器或拐杖,使患者恢复站立能力,并能在小范围内步行。

项目三日常生活活动能力训练 任务二偏瘫患者的床上活动训练 1.偏瘫患者床上翻身 (1) 偏瘫患者向患侧翻身 1) 患者健手握住患手,并屈髋、屈膝,上肢伸肘上举大于90°。 2) 健侧上肢带动患侧上肢摆动,当摆向患侧的同时,屈颈向患侧转动头部,利用摆动的惯 性转动躯干,完成肩胛带、骨盆的运动。 3) 健侧腿跨过患侧,完成向患侧翻身动作。 (2) 偏瘫患者向健侧翻身 1) 患者健手握住患手,上肢伸肘上举大于90°,健侧下肢屈曲,插入患侧腿下方。 2) 健侧上肢带动患侧上肢来回摆动,上肢摆动的同时,屈颈向健侧转动头部,依靠躯干的 旋转,带动骨盆转向,同时利用健侧伸膝的力量带动患侧身体完成健侧的翻身动作。 (3) 偏瘫患者床上翻身注意事项 1) 偏瘫患者向患侧翻身时,患侧上肢应置于身体前方,稍外展,防止患侧肢体受压。 2) 治疗人员站在患者的患侧保护患者。 3) 偏瘫患者向健侧翻身首次不能完成时,治疗师可以协助完成屈髋屈膝及骨盆的转动。 4)偏瘫患者向健侧翻身时,尽量使患侧肩部前伸,患肢置于身体前方,防止患侧忽略导致患肩被牵拉脱位、疼痛。 2. 偏瘫患者床上卧位移动 (1) 偏瘫患者床上横向移动 1) 健侧下肢屈曲,插入患侧腿下方,健侧带动患侧下肢向健侧移动。 2) 健侧下肢从患侧抽出并屈髋、屈膝,抬起脊部移向健侧。 3) 以头部和臂部为支撑,将躯干移向健侧,完成整个活动过程。 (2) 偏瘫患者床上纵向移动 1) 健侧下肢屈髋屈膝,足平放于床面。 2) 以健足和肘部为支撑,抬起臀部向上移动身体,完成整个活动过程。

3. 桥式运动桥式运动训练是偏痛患者床上活动训练的难点,并对患者骨盆的控制、平衡稳定及以后的步态训练均有重要的意义。 (1)桥式运动的方法 1) 患者仰卧于床面,双下肢屈曲,双足平放在床面。 2) 双上肢伸展,双手交叉,健手握住患手,患侧拇指在上,双肩屈曲90° 3)依靠背部及双足的支撑,将臀部抬离床面,保持稳定,完成双桥训练。 (2)桥式运动的注意事项 1) 患者抬起臀部时尽可能伸髋。 2) 双足平放于床面,足跟不能离床。 3) 患者不能完成时,治疗师可以协助固定患侧的膝部和踝部,当臀部抬起时在膝部向足端加压。 4) 完成动作时双膝关节尽可能并拢,防止联带运动的出现,诱发痉挛。 4.偏瘫患者床上坐起 (1)偏瘫患者辅助坐起 1) 患者健足从膝关节下插到患侧腿下,将患手置于辅助者肩上,辅助者扶住患者的双肩- 2) 辅助者扶起患侧肩,同时患者用健侧肘支撑,抬起上身。 3) 然后患者将双下肢移至床下,伸展肘关节,支撑身体,坐起。 4) 调整姿势,保持坐位。 (2) 偏瘫患者独立从健侧坐起:这种活动方式患者较容易完成,并且较为安全,但是可以引起患者出现联带运动模式,也容易使患者忽略其患侧。 1) 按上述健侧翻身步骤先翻成健侧卧位。 2) 健手拉住患手于枕前,双腿交叉,用健侧腿将患侧下肢移至床边。 3) 健侧肘屈曲于体侧,前臂旋前,用肘及手撑起身体坐起。 4) 调整姿势,保持坐位。 (3) 偏瘫患者独立从患侧坐起 1) 按上述患侧翻身步骤先翻成患侧卧位。 2) 用健侧腿将患侧下肢移至床外。 3) 健手支撑于患侧床面,伸直健侧上肢,撑起身体从患侧坐起。 4) 调整姿势,保持坐位。

写在课前的话 脑血管意外又称脑卒中,是指脑动脉系统病变引起的血管痉挛、闭塞或破裂,造成急性发展的脑局部循环障碍和以偏瘫为主的肢体功能损害。脑血管意外与心脏病及肿瘤,已成为三大致死疾病。其中脑血管意外的患病率、发病率、死亡率及致残率都是非常高的。在幸存者中,50% ~70%的患者遗留严重的残疾。偏瘫不仅给患者带来极大的痛苦,也给家庭和社会带来极大的负担,如何提高治疗脑血管意外偏瘫的疗效是值得临床医生尤其是基层临床医生考虑的重要课题病学。 一、概述 日常生活中可以遇到这样的情况,我们的家人亲戚或朋友,或者周围的人,突然中风,急诊送到医院。1~2周后病情平稳。却发现患者不能说话,不能行走,肢体活动障碍,不能自理日常生活。接踵而至的是一些社交障碍、心理障碍等。给个人、家庭和社会带来了诸多的问题。 脑血管意外与心脏病及肿瘤,已成为三大致死疾病。其中脑血管意外的患病率、发病率、死亡率及致残率都是非常高的。在幸存者中,50%~70%的患者遗留严重的残疾。 (一)脑血管意外的定义 脑血管意外又称脑卒中,是指脑动脉系统病变引起的血管痉挛、闭塞或破裂,造成急性发展的脑局部循环障碍和以偏瘫为主的肢体功能损害。 (二)脑血管意外的分类 脑血管以外分为出血性疾病和缺血性疾病。其中出血性疾病占20%,缺血性疾病占80%。出血性疾病常见的有脑出血,蛛网膜下腔出血。缺血性疾病常见的有短暂性脑缺血发作,脑血栓及脑栓塞等。 (三)脑血管意外的临床治疗 缺血性脑血管意外,常见的有溶栓、抗凝、降纤、抗血小板治疗。出血性疾病,常见的治疗有,减轻脑水肿、降低颅内压,必要时手术。 目前,现阶段药物治疗没有根本性的进步时,出路在于康复治疗。而且已经有证据表明,康复医学的介入,使得各种后遗症的恢复率和10年存活率均有明显的提高。那么何时进行康复、如何康复、如何掌握康复的强度及时间,有哪些注意事项等。需要针对患者的不同情况,制订一个科学规范并量化、个体化的治疗方案。 (四)运动处方 运动处方指在身体测评的基础上,根据锻炼者身体的需要,按照科学健身的原则,为锻炼者提供的量化指导方案。是指导人们有目的、有计划、科学锻炼的一种形式。主要包括运动的目的、运动的项目、运动的强度、时间、频度,以及注意事项等。

包1:上肢多功能测试训练系统 1、显示界面:采用大屏幕液晶电视显示的华丽的计算机虚拟操作界面; 2、传感器技术:采用无接触角度传感器; 3、握力器:独有的橡胶型空气压力抓握装置,更方便肌力等级低的患者进行抓握训练。 *4、训练方式:单独进行左手或右手训练,分别配备左前臂及右前臂各一套;5、软件识别功能:智能识别训练左/右手臂; *6、评估功能:评估患者关节活动范围及握力大小值,三维或平面图表形式显示评估结果,可选择生成数据型或word型评估报表,为治疗师评定患者康复程度提供依据; 7、数据库功能:记录患者基本信息、评估结果及所有训练数据,评估结果及训练数据可转换成EXCEL文档方便打印; 8、视觉、语音智能反馈:提供实时的虚拟训练场景及训练语音提示及场景音效。*9、训练模式:一维空间、二维空间、三维空间训练模式; *10、训练游戏数量:27个; 一维游戏13个:煎鸡蛋、射击、装水、射箭、跳跃、接仙桃、金币、赛车、气球、捕鱼、鸡蛋、排球、行走; 二维游戏13个:摘苹果、飞机射击、跳跃、擦墙、几何图形、物品分类、智力找数、颜色识别、图片记忆、趣味拼图、雷电、麻将、斗地主; 三维游戏1个:击球。 11、软件升级:软件界面及游戏数量子终身免费升级; *12、特色中医疗法:太极云手训练。 13、上肢外骨骼硬件参数: 13.1、上臂长度调节范围:23~31cm(即0~8cm) 13..2、前臂长度调节范围:19~28cm(即0~9cm) 13.3、手臂高度调节范围:89~127.5cm(即0~38.5cm) 13.4、手臂水平调节范围:0~60cm 13.5、上臂重力补偿范围:0~10Kg

2.性能指标 2.1性能 2.1.1机械部件调节 2.1.1.1床体升降范围 应在45cm~86cm范围内。 2.1.1.2床体直立角度调节范围 应在0°~80°内。 2.1.1.3床面腰部后仰角调节范围 应在0°~10°范围内。 2.1.1.4腿长调节范围 应在0cm~25cm范围内。 2.1.2治疗参数 2.1.2.1踏步速度 a)速度应为1步/min~80步/min,连续可调,步进应为1步/min; b)误差应为1步/min或标称值的±5%,取二者中大值。 2.1.2.2踏步角度 应在0°~25°范围内。 2.1.2.3治疗时间 a)应在1min~90min内,连续可调,步进应为1min; b)默认时间应为30min; c)误差应为30s或标称值的±5%,取二者大值。 2.1.2.4压力范围(A1S适用) a)A1S型应能分别测量左/右踏板受到的压力大小; b)测量范围应在0~60kg内; c)显示值误差应为5kg或±10%,取二者大值。 2.1.3操作功能 a)A1型应具有跟踪模式并描绘跟踪曲线,以实时跟踪显示患者腿部受到电机的力矩的大小;A1S型应可分别实时跟踪显示患者腿部受到电机的力矩的大小及脚底压力的大小。 b)应具有评估模式并描绘评估曲线,以实现左/右腿训练过程中的僵硬度评估值; c)应具有操作界面模式,能对训练参数进行设置和调整。 d)应具有音乐播送功能。 e)A1S型应具有游戏训练功能。 f)A1S型应具有记录患者治疗信息的功能。

2.1.4承载能力 2.1.4.1设备应能承载135kg分布的质量,其形变的量不应大于5mm。 2.1.4.2设备在承载135kg分布的质量的情况下: a)作上、下运动、角度调节呈中间任一位置时,自行下降量不得超过10mm/h,角度变化量不得超过2°/h; b)设备应能从最低位置起上升。从最小角度调至大值,进行上升或调整、停止,不应有停顿和突跳现象。 2.1.5紧急停止 设备应至少有一个紧急停止键,当按下该键时,所有造成伤害的动作应立即停止。2.1.6床面装饰材料及填充材料 2.1.6.1耐清洗性 材料应采用有助于清洁、不渗水、不吸水、也不积水的处理,在使用推荐的清洁剂清洁后,不得出现任何可以察觉的变质现象。 2.1.6.2耐燃性 材料及填充材料应不易着火燃烧,即使有烧焦碳化,燃完一支烟,碳化面积不应超出燃点30mm范围。 2.1.7最大工作噪声 应不大于60dB(A)。 2.2外观与结构 a)设备的外形应取整,不得有锋棱、毛刺、疤痕及明显划痕; b)设备的焊缝应均匀,不得有烧损、冷裂、漏焊等缺陷; c)喷涂件表面应光洁、色泽均匀、无露底、脱落、气泡、发粘、无明显的修补痕迹; d)文字、符号及显示器所显示的内容应清晰、完整; e)各控制机构应灵活、可靠,操作方便,紧固件应无松动; f)脚轮中,应至少有两个具有掣动功能; g)绑带的塑料搭扣扣合后,应能承受50N的静拉力,不破坏,不脱扣。 2.3产品说明 应符合GB/T25000.51-2016中5.1的要求。 2.4用户文档集 应符合GB/T25000.51-2016中5.2的要求。 2.5质量要求 应符合GB/T25000.51-2016中5.3的要求。 2.6测试文档集 应符合GB/T25000.51-2016中6章的要求。

超早期偏瘫病人步行训练 临床上,步态训练有如下几点要求: 1.患肢能够负重达到体重的2/3以上; 2.动态平衡3级以上; 3,患肢要具有主动屈\伸膝,屈\伸髋的功能 不赞成对偏瘫患者做减重训练,原因是负重可刺激下肢抗重力肌的收缩,提高患侧的本体感觉。减重训练对患侧负重和重心转移不利,如果负重不够,可先做负重练习。 对于步行训练是早是晚,各家现在还有很大争议,本人认为尽早训练,先让患者走起来,同时再纠正和训练屈髋,踝背屈等功能,当然这需要一定的技术和知识作为后盾。至于何时可以训练步行,主要看患侧负重能力,一般来说如果患侧单腿负重能持续3min以上(双杆内,患侧膝关节微屈,健侧可置于20cm台面上,健手可少量借助),就可以开始训练了。 减重训练(partial weight suppoort system, PWS)目前已经在康复医学中的广泛临床应用研究。 减重可以不同程度地减少上身体重对下肢的负荷,在理论上有利于支撑能力不足的患者早期进行各种步行训练: 1.有利于改善和加大下肢关节的活动范围,身体重心的分布趋于对称,从而提高患者步行的稳定性; 2.有利于患者的早期下床活动,虽然患者下肢肌力不到3级; 3.有利于提高了步行速度,因为减重平板训练后患侧髋关节的伸展活动范围增大,步幅相应加大; 4.有利于促进正常步态恢复,提高步行能力,避免和缓解下肢伸肌协同运动异常模式、足下垂、内翻等病理性步态; 5.有利于提高患者安全性(在减重装置的保护下),消除患者步行中的紧张和恐惧心理,更好地配合治疗师的治疗,同时帮助步态训练的治疗师由2人减少为1人。 传统康复治疗已采用减重的方式进行早期步行训练,例如利用水的浮力进行水中步行,利用各类拐杖或助行器减少下肢负重等。正是PWS针对无步行能力的脑卒中患者,进行早期步行训练,临床上常常有佳效。 研究发现,PWS可以使患者步行对称性改善,髋关节摆动相的伸展能力提高、抗重力肌肉的兴奋促进,股二头肌活动增加,同时非受累侧胫前肌活动降低。如果将PWS与功能性电刺激结合,则可以进一步提高脑卒中患者的步态训练效果。Antigravity muscle,抗重力肌 抗重力肌和非抗重力肌,应是根据主要功能是否为维持姿势来划分的。一般情况下伸肌含大量慢肌纤维,是主要的抗重力肌。但有的动物,比如猴子,由于长期挂在树上,它们的肱二头肌成为维持姿势的抗重力肌,上肢的半屈状态是肌紧张增强的表现。人体直立行走后,上肢肱二头肌(屈肌)成为抗重力完成作业的关键肌肉,故应为抗重力肌;对于下肢而言,臀大肌(主要作用是使已屈曲的髋伸直,尚有使大腿外旋)、股四头肌(主要作用伸膝,不会说它也是屈肌吧?)、小腿三头肌也是抗重力肌,在重力环境中它们主要执行抗重力维持姿势的功能。 1、过早步行,加重上肢痉挛,应充分考虑上肢功能,尤其是手部功能后,在讨论这一问题。下肢功能恢复较上肢容易的多。

平衡能力的训练 发表者:华东 一、基本概念 平衡是指人体所处的一种稳定状态,以及不论处在何种位置、运动或受到外力作用时,能自动调整并维持姿势的能力。即当人体重心垂线偏离稳定的支持面时,能立即通过主动的或反射性的活动使重心垂线返回到稳定的支持面内,这种能力称为平衡能力。恢复平衡能力是指训练时着重要求维持人体平衡,所采取的各种训练措施。通过这种训练,能激发姿势反射,加强前庭器官的稳定性,从而改善平衡功能。 二、维持平衡功能的因素 (一)人体具有保持身体位置安定的能力即稳定力,在身体最小的摆动下身体能保持姿势。 (二)再随意运动中能调整姿势 (三)能安全有效地对外来干扰做出反应,保持动态稳定性 三、平衡的种类 平衡可分为静态平衡和动态平衡 1.静态平衡是指人体在无外力的作用下,保持某一姿势,自身能控制身体平衡的能力,主要依赖于肌肉的等长收缩及关节两侧肌肉协同收缩来完成. 2.动态平衡在外力作用于人体或身体的原有平衡被破坏后,人体需要不断地调整自己的姿势来维持新的平衡的一种能力,主要依赖肌肉的等张收缩来完成,如平衡板上的站立训练.四、平衡功能障碍的原因 1.视觉 2.前庭功能 3.本体感觉效率 4.触觉的输入和敏感度. 5.中枢神经系统的功能. 6.视觉及空间感知能力. 7.主抗肌与拮抗肌的协调动作. 8.肌力与耐力. 9.关节的灵活度和软组织的柔韧度. 五、平衡功能的评定 平衡障碍严重程度分级 级别特征 0 伸直下肢时不能坐 1 能在伸直下肢的情况下坐着 2 能手膝位站立 3 能双膝跪立 4 能双足站立 5 一腿前一腿后地站着时能将身体重心从后腿移到前腿 6 能单膝跪立 7 能单腿站立、 脊髓损伤患者平衡障碍的评定

赛博“康复小白盒” 智能评估系统 便携式标准化测评运动康复专业解决方案

简介 ?赛博“康复小白盒”评估系统是一款由多个传感器组成的精准测评解决方案系统,通过一套小型便携设备,可以快速支持运动康复中心和治疗师,随时随地完成涵盖步态、姿势平衡、关节活动度、足底压力以及运动 模式的全面测评和分析。 ?不同于其他运动评估设备需要投入高昂的基础建设费用,需要专业的部署空间以及工程施工,赛博康复评估系统集中所有评估方式在小巧移动设备中,简洁的移动工作站推车可以让治疗师在任意舒适空间进行工作。?我们采用经过验证的高精度运动传感器精确测量人体关节运动信息。这些数据通过复杂的算法创建人体脊柱、髋关节、膝关节、踝关节的运动链数据,计算出骨盆、臀部、膝盖和脚踝处的关节角度和速度与位置,并且 实时生成数字化的3D运动模型。 ?凭借复杂的数据模型和算法,这些数据能够精确计算出受试者独特的生物力学特征,并且与我们的经验数据进行对比分析,用以计算出肌肉柔韧性、肌肉力量、神经控制等数据,从而使治疗师通过直观的数据图表和 曲线发现诸如代偿等导致任何异常生物力学表现的根本原因,并优化治疗方案,适用于康复诊所、运动医学 中心、体能工作室等商业机构使用,也可用于体育科研和竞技运动选材和训练。

产品优势 ?功能全:用一套软硬件实现步态、平衡、关节活动度、足底压力、动作模式等康复治疗、体能训练必需的标准化测评 ?精度高:精准测评人体关节细微旋转角度,精准度在1度以内,满足步态定量化分析需求 ?易操作:单人完成测评,无需专业培训,简单便捷 ?测评快:结果快速实时输出,可视化数据清晰量化 ?部署快:无需专用实验室,可在室内或室外任意环境使用 ?成本低:模块化设计,可按需购买,节约采购成本 ?好维护:后期维护简单,维护成本低 ?可定制:可按照康复中心自身特点定制产品界面和流程优化

博仁智能反馈训练系统 一、产品简介: 本系统基于生物反馈原理、心率变异性理论、接受性音乐疗法原理,集合智能传感技术、无线蓝牙传输技术于一体的高科技生物反馈训练产品。 对降低身心压力指数、焦虑烦闷情绪的管理、面对不同环境的情绪调节能力的训练有着广泛的应用价值;个体用户可以根据系统引导自主进行情绪调节和深度放松,增强自信心,实现预期学业水平和工作水平。咨询师用户根据根据系统所提供的数据结果,进行客观咨询效果的评估,更好的进行咨询。 二、产品优势: 进阶式训练模式 系统采用“学习→强化→应激→针对方案→量表自评”模式,让用户逐级学习和掌握自我情绪调节、控制的方法和效果。培养应变处理日常突发事件的能力。 医疗级指标采集 与医用心电仪同等采集原理,直接采集到实时心电图和心率。数据分析更为直接,更精准。有效观察到训练效果。 专业放松引导教学

以美国Edmund Jacobson博士创立的雅克布松的渐进性放松训练、德国医学博士舒尔茨创立的自律训练法及其他放松训练为基础,专业人员录制、后期制作。以真人演示教学的方式呈现给使用者,相比传统音频的方式,更易掌握放松技巧,学会放松方法。 多维生物反馈训练 情绪的训练不能只针对一个方面进行,压力亢奋下能快速调节放松,抑郁低落时能调动积极情绪。维持机体的平衡是一种协调能力,能有效的学习掌握这种能力才能更好的适应不同环境,更好的学习和工作。 针对性专业方案 所有专业方案对具体的症状状态均有详细的操作流程、时间和步骤的描述,用户无须专业的咨询师引导也可进行快速上手,进行系统性专业性的训练和治疗。 详细图文档案记录 不只是数据的罗列,更是根据数据分析提供专业的意见和建议,进行有效的针对性训练和放松。 三、功能特点 多类型心理测试量表 包括焦虑测试、疲劳程度测试等测验,对自身态度和情感进行主观感受的评价,建立个人的测评档案,作为前后训练效果评估依据,也为之后的学校教育和个人发展提供建议和对策。 专业数据统计报表 能够实现数据存储,信息检索,自动生成专业的数据表格和图形,支持导出excel、word 等格式支持专业分析软件,操作简便,用户可打印分析结果。 人员组织结构管理 多用户管理,支持创建多种用户角色,具有严格的功能权限设定,设定人员更改和查询数据结果的范围。便于数据的管理和分类。 音乐放松治疗处方 系统提供专业(α波,医学共振等)音乐训练、专业催眠训练、大自然背景声音等多类型放松减压音乐,帮助使用者调节心理情况,学会减压方法。 实景应激脱敏训练 系统提供了多种视-听双刺激的实景应激训练项目,通过视听刺激诱导使用者产生负性情绪,使其在应激状态下,进行克服干扰、运用方法、自我适应的调节训练,并且希望将学会的控制身心和应激的能力应用到真实生活中。 四、产品适用范围 1.学生、企业白领等人群降低身心压力指数,改善身体状况

偏瘫的步态分析 来源:刘传雪的日志 偏瘫是指由于脑血管意外、脑外伤、脑肿瘤术后引起的运动中枢受损导致对侧躯体运动障碍。许多患者有明显缺陷和畸形,表现为异常的步态、行走速度缓慢、费力、稳定性差等。通过康复治疗,患者的步态可以得到改善。 1步态分析 步态分析由5个部分组成,包括观察形成行走动作的特定变量和反映步态动力学所产生的效果两部分。观察形成行走动作的特定变量有:动作分析(motion analysis)—确定每个关节动作的大小和时值;动态肌电图(dynamic electromyography)—确定肌肉活动在步态周期中的发生时间和相对强度;测力板试验(force plate)—确定下肢承重所经受的负荷变化。跨步分析(stride analysis)和能量消耗测量(energy cost measurement)。后两者用于反映步态动力学所产生的效果。每个患者步态异常的程度不同,分析的方法也不同,一般作观察式步态分析(observational gait analysis)应检选出主要的步态异常,然后确定进一步检查的项目。 观察式步态分析时,一方面将所观察的一侧下肢在步态周期中按功能分为不同的期,通常为8个期,即开始触地期(initial contact, IC)、承重反应期(loading response, LR)、站立中间期(midstance, mst)、站立终末期(terminal stance, Tst)、摆动前期(preswing, Psw)、开始摆动期(initial swing, Isw)、中间摆动期(Midswing, Msw)和终末摆动期(terminal swin g,Tsw),前5个期为站立期的连续5个不同的阶段,后3个期为摆动期的连续3个不同阶段;另一方面将偏瘫患者与行走有关的身体部分,包括躯干、骨盆、髋、膝、踝、足趾一一作仔细观察,步态各期出现的异常动作,即病理性步态的外在表现,是直立行走的肌肉在上运动神经元受到损害后,出现下运动神经元及其所支配的肌肉活动失去控制,导致肌张力增加,肌协调收缩功能障碍,并可由动态肌电图证实。偏瘫步态具体表现如下:●开始触地期:缺乏足跟着地,而是前足、或整个足底、或足底外侧缘着地,这是由于足背屈不足,伸膝不完全或足内翻所致。 承重反应期:踝关节过度跖屈,呈马蹄足,可能是由于跟腱挛缩,或由于持久而过度的小腿三头肌活动,使前足首先着地,正常足跟着地的摇滚动作丧失,使步态不平滑。正常胫骨在足跟处摇滚向前运动比大腿向前运动快,引起膝屈曲,而偏瘫病人吸收缓冲体重冲力的膝屈曲消失。前足着地反而给胫骨产生向后的推力,妨碍身体向前推进和利用下肢的动量向前,使能量消耗增加。足内翻多由于胫前肌在摆动期过度活跃,或小腿三头肌提前活动引起。足外侧缘着地使负重面不稳定。当髋内收肌过度活动、共济失调、本体感觉受损时,可引起患足在健足前方着地,易致内翻损伤或不稳跌倒。 ●中间站立期:由于挛缩、过度屈肌活动和强力的伸展模式,正常踝关节从15°跖屈位至大约10°背屈位的转移动作消失,患者不能将体重从足跟转移到前足,并出现两种代偿方式。如果膝活动度良好,就会出现膝过伸;如果患者有充分的伸髋控制能力,或有手杖支撑时,就会出现躯干前倾。两种情况均使骨盆后缩处于足跟的后上方,影响了身体向前的动量和步长。

******医院康复科设备采购申请报告 一、我院康复科建设的必要性: 随着人们生活水平越来越好,心脑血管疾病的发病率越来越高,由心脑血管疾病引发的中风偏瘫也越来越多。还有生活节奏变快,交通工具的改进,车祸发生率越来越多。后天残疾人正在逐年的增加。而这其中的一部分人是能够康复训练,恢复部分功能,甚至是完全恢复正常生活的。 康复对象为神经损伤、急慢性疾病、老龄所致的功能障碍者,先天发育障碍的残疾者。主要有:脑血管意外(偏瘫等)、脊髓损伤(截瘫)、颅脑外伤、脑瘫、骨折、运动器官创伤、截肢和手外伤后功能障碍、腰腿痛、颈椎病、肩周炎、类风湿性关节炎、骨关节炎、骨质疏松症、强直性脊柱炎、心血管和呼吸系统疾病康复、糖尿病、肥胖症、烧伤后疤痕、精神发育迟滞的康复等。 二、我院康复科发展的优势在于: 1、**县辖区人口多,我院建院较早,在当地行成了一定影响,服务范围除**县外,还辐射周边。“大河有水小河满”,医院整体的影响力决定了科室的影响力。 2、康复科是骨科、儿科、神经内外科等科室的延续。这些科室都为康复科提供了丰富的院内资源。 3、我院领导层对标准化康复科建设有着领先的意识和眼光,这些都为康复科未来的发展奠定了良好的基础。 三、我院建设康复医学科的社会效益

我院建设康复科的意义,不仅仅因为康复科是一个高利润,低风险的科室,能成为医院的新的利润增长点,更重要的是,康复科是神经内外科、骨科、儿科等科室的延续,“更是帮助其他科室解决了他们解决不了的问题”(中国康复研究中心杜良杰教授),康复医学和治疗医学的区别就是在方法上不同于治疗医学的药物手术等,而采用PT、OT、ST、心理等手段,康复医学能达到治疗医学所无法达到的效果。可以说是医院整体出院效果的一个保证。对医院的品牌建设具有不可替代的价值。 现代医院的竞争就是医院品牌的竞争,康复科作为出院前的最后一关,对医院品牌具有不可替代的作用。 当今医学取得了巨大的发展,过去很多疑难重症均可以抢救成活,但这些成活患者往往身体功能状态低下,有不同程度的功能障碍和残疾,例如心肌梗死,脑卒中,急重创伤等,他们的功能障碍往往用手术和药物是难以奏效的,这时康复治疗就成为第一需要。 让患者完全康复,是我们医疗服务的终极目标,医院之间的竞争最终的原点就是患者需求满足程度的竞争,做康复与不做康复之间的巨大反差将是医院竞争的分水岭,可以说那个医院首先介入了康复医学,就是赢得了未来。 康复科对技术的要求相对较低,不像妇产科医生、内外科医生没有5年以上的时间很难培养出来,科室没有5—10年的积累很难形成品牌,康复在短时间内就可以形成和市级、省级医院一样的治疗效果,让辖区老百姓花最少的钱跑最少的路,在家门口就能享受的市级、省