实验15 测量显微镜和望远镜的放大率

显微镜和望远镜是最常用的助视光学仪器,常被组合在其他光学仪器中。因此,了解并掌握它们的构造原理和调整方法,不仅有助于加深理解透镜成像规律,也有助于加强对光学仪器的调整和使用训练。

一 测量显微镜的放大率

[学习重点]

1.了解显微镜的构造原理,掌握其正确使用方法。

2.测量显微镜的放大率。 [实验原理]

1.光学仪器的角放大率

显微镜被用于观测微小的物体,望远镜被用于观测远处的物体,它们的作用都是将被观测物体对眼睛光心的张角(视角)加以放大。显然,同一物体对眼睛所张的视角与物体离眼睛的距离有关。在一般照明条件下,正常人的眼睛能分辨在明视距离处相距为0.05~0.07毫米的两点。(人眼长时间地观察太近或太远的物体会感到疲劳不适,经验表明,正常人的眼睛观看物体时,最为清晰而又不易疲劳的距离为25厘米。这个距离称为明视距离。)此时,这两点对眼睛所张的视角约为1′,称为最小分辨角。当微小物体(或远处物体)对眼睛所张视角小于此最小分辨角时,眼睛将无法分辨。因而需借助光学仪器(如放大镜、显微镜、望远镜等)来增大对眼睛所张的视角。它们的放大能力可用角放大率m 表示。其定义为

?

ψ

tg tg m =

(4-15-1)

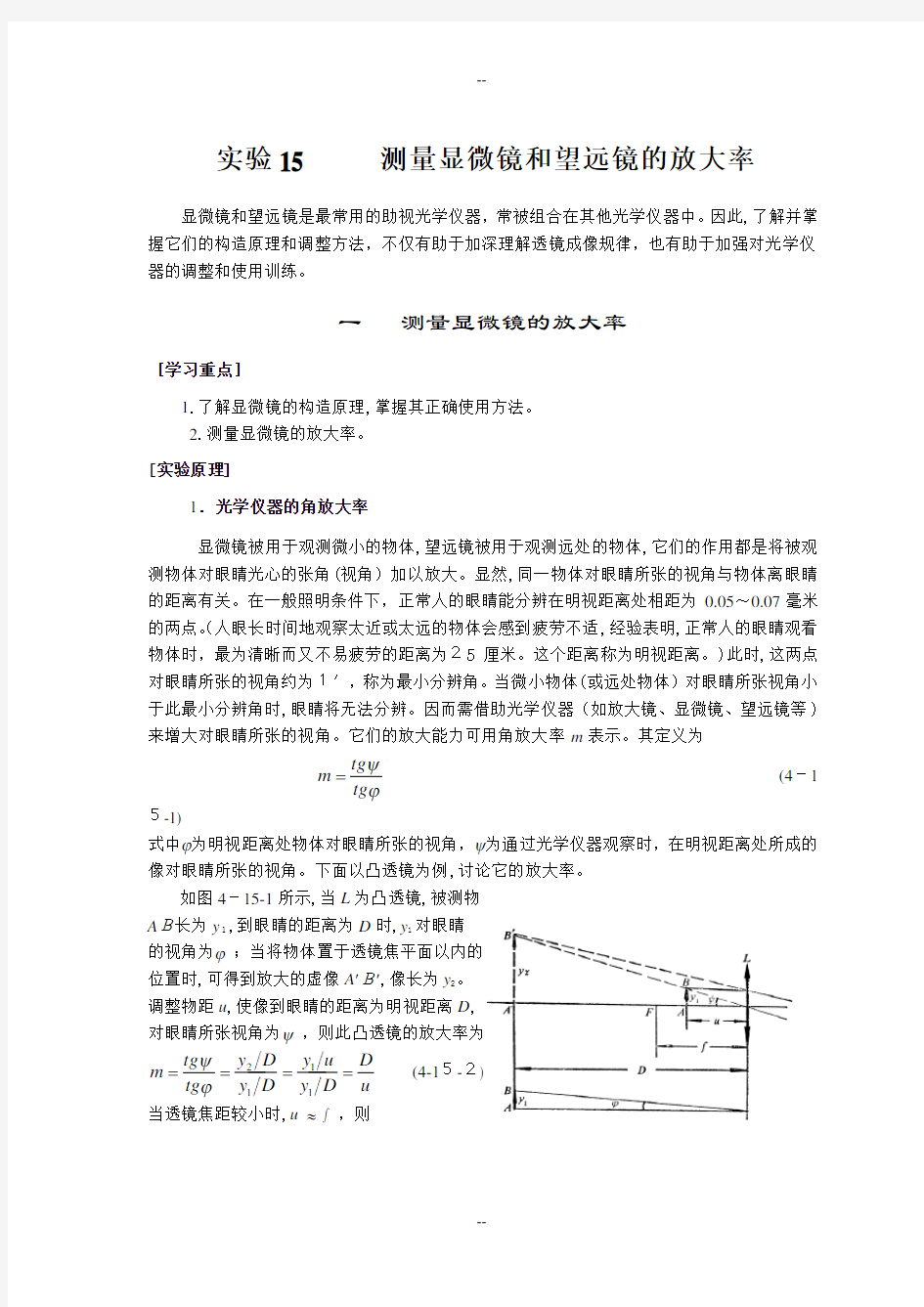

式中?为明视距离处物体对眼睛所张的视角,ψ为通过光学仪器观察时,在明视距离处所成的像对眼睛所张的视角。下面以凸透镜为例,讨论它的放大率。

如图4-15-1所示,当L 为凸透镜,被测物 A B长为y 1,到眼睛的距离为D 时,y 1对眼睛 的视角为? ;当将物体置于透镜焦平面以内的 位置时,可得到放大的虚像A 'B',像长为y 2。 调整物距u ,使像到眼睛的距离为明视距离D , 对眼睛所张视角为ψ ,则此凸透镜的放大率为

u

D

D y u y D y D y tg tg m ====

1112?ψ (4-15-2) 当透镜焦距较小时,u ≈ f ,则

f

cm f D m )(25=≈

(4-15-3) 由上式可见,减小凸透镜焦距,可以增大它的放大率。凸透镜是最简单的放大镜。式(4-15-3) 就表示放大镜的放大率。由于单透镜存在像差,它的放大率一般在3倍(3X)以下。为提高其放大率并保持较好的成像质量,常由几块透镜组成复合放大镜。复合放大镜的放大率仍可用式(4-15-3)计算,式中f 代表透镜组的焦距,其放大率可达20X 。 2.显微镜的放大率

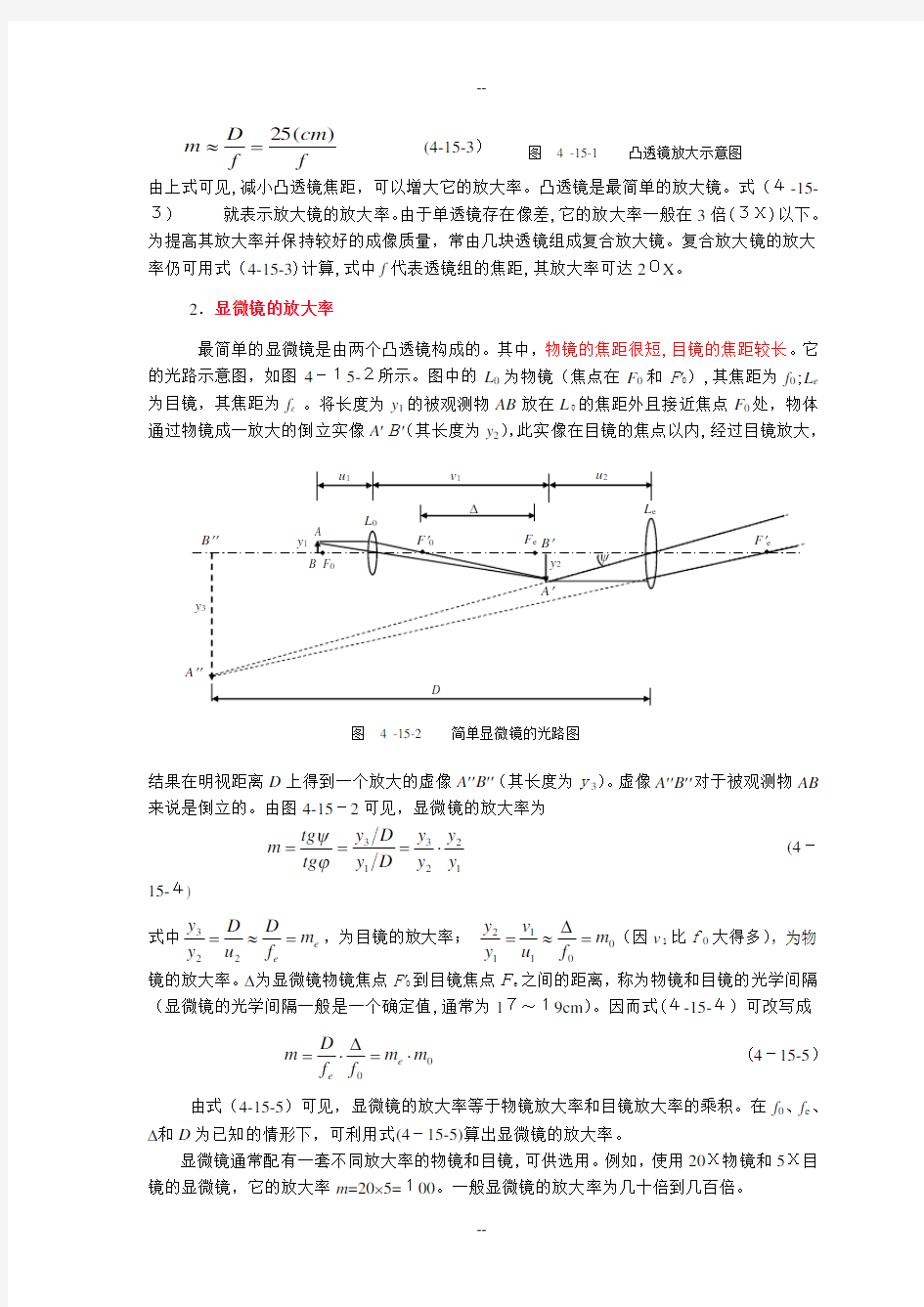

最简单的显微镜是由两个凸透镜构成的。其中,物镜的焦距很短,目镜的焦距较长。它的光路示意图,如图4-15-2所示。图中的L 0为物镜(焦点在F 0和F '0),其焦距为f 0;L e 为目镜,其焦距为f e 。将长度为y 1的被观测物AB 放在L 0的焦距外且接近焦点F 0处,物体通过物镜成一放大的倒立实像A 'B'(其长度为y 2),此实像在目镜的焦点以内,经过目镜放大,

结果在明视距离D 上得到一个放大的虚像A ''B ''(其长度为y3)。虚像A ''B ''对于被观测物AB 来说是倒立的。由图4-15-2可见,显微镜的放大率为

1

2

2313y y y y D y D y tg tg m ?===

?ψ (4-15-4) 式中

e e m

f D u D y y =≈=223,为目镜的放大率; 00

1112m f u v y y =?≈=(因v 1比f0大得多),为物镜的放大率。?为显微镜物镜焦点F '0到目镜焦点Fe 之间的距离,称为物镜和目镜的光学间隔(显微镜的光学间隔一般是一个确定值,通常为17~19cm )。因而式(4-15-4)可改写成

00

m m f f D m e e ?=?

?=

(4-15-5) 由式(4-15-5)可见,显微镜的放大率等于物镜放大率和目镜放大率的乘积。在f 0、f e 、?和D 为已知的情形下,可利用式(4-15-5)算出显微镜的放大率。

显微镜通常配有一套不同放大率的物镜和目镜,可供选用。例如,使用20X物镜和5X目镜的显微镜,它的放大率m =20?5=100。一般显微镜的放大率为几十倍到几百倍。

图 4 -15-1 凸透镜放大示意图

图 4 -15-2 简单显微镜的光路图

[仪器介绍]

常用的生物显微镜的结构和外形如图4-15-3所示。由光学和机械两大部分组成。 1.光学部分的成像系统由目镜(1)和物镜(7)组成。目镜由两块透镜装置在目镜镜筒中构成,筒上标有放大率,常用的有5?、10?、15?、(或12.5?)。物镜由多块透镜复合构成,装置在物镜转换器(6)上,转动转换器可以调换使用。通常配有物镜三个,放大率分别为10?、40?、100?、(或8?、45?、100?)。由物镜和目镜的相互组合,可得九种不同的放大率。

光学部分的照明系统由聚光镜(10), 可变光阑(11)和反射镜(12)组成。 反射镜将外来光线导入聚光镜,并由聚光 镜聚焦以照亮被观察物。可变光阑可改变 孔径,以调节照明亮度,以便使用不同数 值孔径的物镜观察时获得清晰的像。 2.机械部分由镜筒(2)、镜架(3)、 镜座(13)等组成。物镜转换器(6)装 有三个物镜,可借助转动而调换。调节器 分粗调手轮(4)和微调手轮(5)两种。 转动粗调手轮可使镜筒明显升降,为初步 对光之用;转动微调手轮镜筒则升降甚微, 用以精确地对物调焦。载物台(8)在物 镜下方,为搁置载物玻片和标本之用。载 物台移动手轮(9)装在载物台上,用以前后 左右移动载物玻片和标本。移动距离可由 游标尺(14)读出。

显微镜系精密光学仪器,要注意保养 维护,使用时应严格遵守操作规程和使用 方法(参阅仪器使用说明书)。特别是使 用高倍物镜时,由于物镜视场小而暗,工 作距离短,调节较为困难,必须细心操作。 例如100?物镜,工作距离只有2毫米左右, 调焦稍不小心,物镜就可能与被观察物接触

而受到挤压,造成损坏。为此,规定调焦的操作规程如下: (1)需要使用高倍物镜时先用低倍物镜进行观察调节;(2)用粗调手轮把镜筒往下调,并从旁边严密监视,使物镜镜头慢慢靠近被观察物而又不接触;(3)然后从目镜中观察,并慢慢转动粗调手轮使镜筒上升(不许下降:),使镜头与物间距离逐渐增大,直至观察到物的像。(4)这时转动转换器,换用高倍物镜观察(转换时物镜不会碰到被观察物),稍加调节微调手轮,即可获得最清晰的像 ,至此调焦完毕。 [实验仪器]

光学实验平台、凸透镜(长、短焦距各一片)、半透反射镜、参考标尺、1/10mm 分划板、

图 4 -15-3 显微镜的结构示意图

1. 目镜

2. 镜筒

3. 镜架

4. 粗调手轮

5.微调手轮

6. 物镜转换器

7.物镜

8.载物台

9.载物台移动手轮 10.聚光器 11.可变光阑旋柄 12.反光镜

13.镜座 14.游标尺

白炽灯光源、生物显微镜、测微目镜、标准石英尺、待测样品等。

[实验内容及步骤]

1.装配显微镜并测定其放大率

(1)测量给定透镜的焦距(参阅实验14),然后选择一个透镜作物镜,另一个作目镜,说明选择的理由。

(2)按图4-15-4装配显微镜。图中y 1是被测对象(为方便比较起见,可选用附有1/10mm 标尺的分划板),P 为与显微镜光轴成45o

的半透反射镜,S 是离开光轴为25厘米的参考标尺,按照光学间隔一般为17~19厘米,选择一个合适的L 值。

(3)调整被测物y 1离物镜的距离,使它经显微镜系统成的像y 3与参考标尺S经P 反射的像S重合。要求反复调整,直到被测物的放大像y 3与标尺的反射像S之间没有视差为止。读出放大像y 3的n 格长度与标尺像S ' 的N 格相对应,即可得到显微镜的放大率m =N/n 。

(4)将D =25厘米和光学间隔 ? = L - f0 - f e (L 、 f 0和 f e 前面已经测出)代入式(4-14-5),算出显微镜的放大率m ,并将计算结果与观测值作一比较。 2*.利用显微镜、目镜测微尺及石英尺测量微小长度 (1)将所需测量的样品或标本放在载物台上夹住。

(2)将各倍率的物镜顺序装于物镜转换器上;选择适当倍率的目镜,并把目镜测微尺放人目镜镜筒,然后插入显微镜镜筒中。

(3)根据需要调节聚光镜、反光镜及光阑,使目镜中观察到强弱适当而均匀的视场。 (4)熟悉显微镜的机械结构,学会调节使用,特别要熟悉粗调手轮和微调手轮的使用方法,弄清镜筒的升降(顺时针转动手轮是下降,逆时针转动是上升),做到熟练掌握,调节自如。 (5)先用低倍物镜对物进行调焦,遵照操作规程先粗调、后微调,直至目镜视场中观察到最清晰的像)如果被观察物的像不在视场中心,则可调节载物台移动手轮,将其移至视场中心进行观察。

(6)转动转换器;换用高倍物镜观察,略为调节微调手轮,直至所观察的像最为清晰。 (7)将观察的样品或标本取下,换上标准石英尺(常用的石英尺全长1毫米,共分为100

25cm

L e

S '

≈ ≈

y 3 y 1

L 0

P

L

S

图 4 -15-4 测定显微镜放大率装置图

小格,每格长为10微米).转动目镜镜筒,使目镜测微尺的刻度与视场中标准石英尺的刻度相平行,并移动载物台,使之重合,读取目镜测微尺上的几个分格在标准石英尺上的分格数,以校正目镜测微尺的分格值。记下所用物镜的放大率,比较实验结果。

(8)取下标准石英尺,换上观察样品标本,测量其长度。在不同部位或不同方位下测量五次,取其平均值。(表格自拟)

[数据记录与处理]

表1装配显微镜测量数据f0=(mm);f e = (mm);

[思考题]

1.显微镜的放大率与哪些量有关?要提高显微镜的放大率有哪些可能的途径?

2.在实验内容1中,我们用目测法和计算法分别得出了显微镜的放大率。试再利用作图法先画出自装显微镜的光路图,然后由图求其放大率。最后将上述三种方法所求得的放大率作一比较。

3.生物显微镜的结构,怎样调节、使用显微镜,调节时应注意什么?

二测量望远镜的放大率

[学习重点]

1.了解望远镜的构造原理,掌握其正确使用方法。

2.测量望远镜的放大率。

[实验原理]

望远镜可用来观测远处的物体。最简单的望远镜由两个凸透镜组成。其中,焦距较长的透镜为物镜。由于被观测物体离物镜的距离远大于物镜的焦距(u>2 f0),通过物镜的作用后,将在物镜的后焦面附近形成一个倒立的缩小实像。此实像虽较原物体小,但与原物体相比,却大大地接近了眼睛,因而增大了视角。然后通过目镜将它再放大。由目镜所成的像可在明视距离到无限远之间的任何位置上。图4-15-5表示简单望远镜的光路图。图中L0为物镜,其焦距为f0;L e为目镜,其焦距为fe。当观测无限远处的物体(u→∞)时,物镜的焦平面和目镜的焦平面重合,物体通过物镜成像在它的后焦面上,同时也处于目镜的前焦面上,因而通过目镜观察时,成像于无限远。此时,望远镜的放大率可由式4-15-6得出。

e

e

f f f y f y t

g tg m 0022===

?ψ (4-15-6)

由此可见,望远镜的放大率m等于物镜和目镜焦距之比。若要提高望远镜的放大率,可

增大物镜的焦距或减小目镜的焦距。

当用望远镜观测近处物体时,其成像的光路可用图4-15-6来表示。图中u 1、v 1和u 2、v2分别为透镜L 0和L e 成像时的物距和像距,?是物镜和目镜焦点之间的距离,即光学间隔(在实用望远镜中是一个不为零的小数量)。

由图可得

)

()(1

21121111221112

2

v y u y u v u v u y u v u y B O AB tg u y B O B A tg =++=++='==''''=

?ψ

故观察近处物体时望远镜的放大率为

2

12111)

(u u u v u v tg tg m ++==

?ψ (4-15-7) 在满足近轴光线和薄透镜的条件下,利用透镜成像公式可得:

图 4 -15-5 简单望远镜的光路图 图 4-15-6 简单望远镜的光路图

L 0

e

e

e f v v f u f u u f v +=-=

22

20

1101

为了把放大的虚像y 3与物体y 1直接比较,必须使y 3和 y1处在同一平面内,即要求v2=u 1+v 1+u 2。同时引入望远镜镜筒长度L = v 1+u 2,并利用v 1和u2两个表达式,得

e

e f f f u f L u u u v v m 0

0112121???? ??-++== (4-15-8)

在测出f 0、f e 、L 和u 1后,由式(4-15-8))可算出望镜的放大率。显然,当物距u 1? f

0时,因式(4-15-8)中括号内的量接近于

1,式(4-15-8)变回到前述的式(4-15-6)。

在实验中常用目测法来确定望远镜的放大率。其方法是:在远处立一根标尺,设标尺到望远镜的距离为u ,使望远镜对标尺调焦,用一只眼睛直接注视标尺上的A 、B 目标(其间隔等于标尺上的n 个分格),另一只眼睛通过望远镜观看物体的像A''、B'',再调节望远镜的目镜,使像与标尺在同一平面上且没有视差,如图4-15-7所示。若A ''、B''之间的间隔和标尺上的N 个分格重合,则远处标尺的N 个分格所张的视角为ψ(用仪器时虚像所张视角),实际标尺上的n 个分格所张的视角为?,于是有:

n

N

AB B A u AB u B A tg tg m =''''=''''==

]/)2/[(])2/[(?ψ (4-15-9) 式中n (y 1)是被测物的大小,N (y 3)是在物体所处平面上被测物的虚像的大小。只要测出N 和n 的比值,即可求得放大率m。

[仪器介绍]

如图4-15-8所示,望远镜由物镜和目镜两部分组成。物镜装在外筒上,目镜装在内筒上,内外两筒可以相对移动。由于不同距离的物体成像在物镜焦平面附近不同的位置,而此像又必须在焦距fe 的范围内,并且靠近目镜的焦平面,所以,观测不同距离的物体时,需要调节物镜和目镜之间的距离,即改变镜筒长度,以满足上述要求。

图 4 -15-7 望远镜放大率测量示意图

n

A ''

B ''

u

A B

N N

[实验仪器]

光学实验平台、凸透镜(长、短焦距各一片)、望远镜、毫米刻度透明标尺、米尺等。[实验内容及步骤]

1.装配望远镜并测定其放大率

(1)测量给定的两个凸透镜的焦距f0和fe(参看实验14),然后选择其中一个作为物镜,另一个作为目镜(根据什么来选择?)

(2)按图4-15-6装配望远镜。透明标尺作为被测物,并将它安放在距物镜大于1.5米处,用一只眼睛直接观察标尺,同时用另一只眼睛通过望远镜观看标尺的像。调节目镜Le,当标尺和标尺的像重合,并消除视差时,记下物的格数n和其像在标尺上截取的格数N。

(3) 改变标尺的位置重作三次。根据式(4-15-9)计算望远镜的放大率m、并求平均值?m。

(4)量出组装望远镜的镜筒长度L和物距u1。按式(4-15-8)算出望远镜的放大率,并与测量值作一比较。若有差异,则分析其原因。

2.测定实用望远镜的放大率

可用两眼同时观测,其具体步骤请参照实验内容1自行拟定。但需注意:作为观测物的标尺不可离望远镜太远,否则用眼睛读标尺的刻度很困难。另外观察者如系近视限,则应当戴眼镜进行实验。

[数据记录与处理]

表2自组望远镜测量记录表f0 = (mm); f e = (mm)

n标尺位置

(mm)f0位置

(mm)

f e位置

(mm)

n

(mm)

N

(mm)

m= N/ n

e

e

f

f

f

u

f

L

u

m0

1

1

??

?

?

?

?

-

+

+

=

1

2

3

[思考题]

1.测量用的望远镜和一般望远镜有何不同,调焦时的操作规程是什么?

图 4 -15-8 望远镜的结构示意图

2.有一种能看到物体正立虚像的望远镜,是由一片凸透镜(物镜)和一片凹透镜(目镜)所组成,叫做伽利略式望远镜。请您根据透镜成像的规律,说明凸透镜和凹透镜应当如何安装,然后画出伽里略式望远镜的光路图。

实验16用双棱镜测定光波波长

[学习重点]

1.观察双棱镜产生的光的干涉现象,掌握用双棱镜获得双光束干涉的一种方法,进一步理解产生干涉的条件。

2.学会用双棱镜测定光波波长。

[实验原理]

光的干涉是重要的光学现象之一。在对于光的本性的认识过程中,它为光的波动性提供了有力的实验证据。在干涉现象中,对相邻两干涉条纹来说,形成干涉条纹的两光束光程差的变化量等于相干光的波长。可见,光的波长虽很小(在4?l0-7~8?l0-7米之间),但干涉条纹的间距和条纹数却可用适当的光学仪器测得。因而测量干涉条纹数目和间距的变化,就可以知道光程差的变化,从而推出以光波波长为单位的微小长度变化或者微小的折射率差值等。所以,干涉现象的应用甚广,如可用来精确测量微小长度、角度或它们微小变化;检验表面的平面度、平行度;研究零件内应力的分布等。

产生光的干涉现象需要用相干光源,即用频率相同、振动方向相同和周相差恒定的光源。为此,可将由同一光源发出的光分成两束光,在空间经过不同路径,会合在一起而产生干涉。

分光束的方法有分波阵面和分振幅两种:双棱镜干涉属于前类;薄膜等厚干涉属于后类。

如图4-16-1所示,双棱镜

B是由两个折射角很小的直角

棱镜组成的。借助棱镜界面的

两次折射,可将单色光源M

发出的光束经透镜L会聚于夹

缝S,使S成为具有较大亮度

的线状光源。当由S发出的光

束投射到双棱镜B上时,经折

射后形成两束光。即S发出的

光的波阵面分成沿不同方向传播的两束光。这两束光相当于图 4 -16-1 双棱镜的干涉条纹示意图

S O

由虚光源S 1、S2发出的两束相干光,于是在它们相重叠的空间区域内产生干涉。将光屏P插进上述区域中的任何位置,均可看到明暗交替的干涉条纹。

设S1和S 2的间距为d (图4-16-2),由S 1和S 2到观察屏的距离为D 。若观察屏中央O 点与S1和S2的距离相等,则S1和S 2射来的两束光的光程差等于零,在O 点处两光波互相加强,形成中央明条纹。其余的明条纹分别排列在O 点的两旁。假定P 是观察屏上任意一点,它离中央O 点的距离为x 。在D 较d 大很多时,?S 1S 2S '1和?SPO 可看作相似三角形,且有

(因∠PS O很小,可以用直角边D 代替斜边)

当

K =0,±1,±2,?

(4-16-1) 或

则两束光在P 点相互加强,形成明条纹。

当

K =0,±1,±2,

? (4-16-2) 或

则两束光在P点相互削弱,形成暗条纹。

相邻两明(或暗)条纹的距离为

λd

D

x x x K K =

-=?+1

(4-16-3)

测出D、d 和相邻两条纹的间距?x 后,由(4-16-3)即可求得光波波长λ。

由于干涉条纹宽度?x 很小,必须使用测微目镜进行测量。两虚光源间的距离d,可用一已知焦距为f '的会聚透镜L ' 置于双棱镜与测微目镜之间(图 4-16-3),由透镜两次成像法

D

x

d ≈δ

图 4-16-2 双棱镜干涉条纹计算图 λλδK d

D x K D

xd

===

2

)12(2

)12(λλδ-=-==

K d D x K D xd

汉口学院 《应用光学》 课程设计报告 报告题目:双筒棱镜望远镜设计$ 学生姓名: 学号: 专业班级: 授课老师: | 二O一四年十一月

双筒棱镜望远镜设计 设计任务与要求 双筒棱镜望远镜设计,采用普罗I型棱镜转像,系统要求为: 1、望远镜的放大率Γ=6倍; 2、物镜的相对孔径D/f′=1:4(D为入瞳直径,D= 30mm); · 3、望远镜的视场角2ω=8°; 4、仪器总长度在110mm左右,视场边缘允许50%的渐晕; 5、棱镜最后一面到分划板的距离>=14mm,棱镜采用K9玻璃,两棱镜间隔为2~5mm。 6、lz ′>8~10mm 目录 一、外形尺寸计算 ) 二、初始结构的选型 三、物镜初始结构参数的计算 四、物镜zemax的初始上机数据及像差图示 五、物镜zemax的校正数据及像差图示

设计步骤 一、 — 二、 外形尺寸计算 已知望远镜参数: Γ=6,入瞳直径30D mm =,相对孔径 ' 1:4D f =,2ω=8°,L=110mm ; 视场边缘允许50%的渐晕; 棱镜最后一面到分划板的距离>=14mm 1、求1'f ,2'f 物镜焦距'14120f D mm =?= 目镜焦距''12 120 206 f f mm == =Γ ~ 2、求' D 出瞳直径'5D D mm = =Γ 3、求视场直径 16.7824mm =tan4f 2=D '1 ??视 4、求目镜视场 5.452tan =tan ''=?Γωωω 该望远系统采用普罗I 型棱镜转像,普罗I 型棱镜如下图: 2ω

》 将普罗I型棱镜展开,等效为两块平板,如下图: 无渐晕时候,,现在有25%的渐目镜口径D 目 晕,所以 由设计要求:视场边缘允许50%的渐晕,可利用分划板拦去透镜下部25%的光,利用平板拦去透镜上部的25%的光,这样仅有透镜中间的50%的光能通过望远系统,使像质较好。

望远镜和显微镜 实验报告 BME8 鲍小凡 2008013215 【实验目的】 (1)了解望远镜和显微镜的构造及其放大原理,并掌握其使用方法; (2)了解放大率等的概念并掌握其测量方法; (3)进一步熟悉透镜成像规律。 【实验原理】 一、望远镜 1、望远镜的基本光学系统 无穷远处物体发出的光经物镜后在物镜焦平面上成一倒立缩小的实像,再利用目镜将此实像成像于无穷远处,使视角增大,利于人眼观察。 图1 望远镜的基本光学系统 使用望远镜时,应先调目镜,看清分划板,再调镜筒长度。使被观察物清晰可见并与分划板叉丝无视差(中间像落在分划板平面上)。 2、望远镜的视放大率。 记目视光学仪器所成的像对人眼的张角为ω’,物体直接对人眼的张角为ω,则视放大率: tan 'tan ωωΓ= 由几何光路可知: 0'''tan ,tan '''e e y y y f f f ωω= == 因此,望远镜的视放大率: 0' 'T e f f Γ= 实际测量望远镜无焦系统的视放大率时,利用图二所示的光路图。当物y 较近时,即物距: () 100'1''e L f f f <+ 时,物镜所成的像会位于O e 右侧(实像)或左侧(虚像),经目镜后,即成缩小的实像y’’,于是视放大率: 00'''''T e e f f y f f y Γ= ==

图2 测望远镜的视放大率图 3、物像共面时的视放大率。 当望远镜的被观测物位于有限远时,望远镜的视放大率可以通过移动目镜把像y’’推远到与物y 在一个平面上来测量。如图三。此时: ''tan ',tan y y L L ωω= = 于是可以得到望远镜物像共面时的视放大率: ()() 010''''''e T e L f f y y f L f +Γ= =- 可见,当物距L 1大于20倍物镜焦距时,它和无穷远时的视放大率差别很小。 可见,当物距L 1大于20 倍物镜焦距时,它和无穷远时的视放大率差别很小。 图3 测望远镜物象共面时的视放大率 二、显微镜 1、显微镜的基本光学系统 显微镜的物镜、目镜都是会聚透镜,位于物镜物方焦点外侧附近的微小物体经物镜放大后先成一放大的实像,此实像再经目镜成像于无穷远处,这两次放大都使得视角增大。为了适于观察近处的物体,显微镜的焦距都很短。 图4 显微镜基本光学系统 使用时需先进行视度调节使分划板叉丝的像位于人眼明视距离处,再调焦使被观察物清晰可见并与分划板叉丝的像无视差。 2、显微镜的视放大率。 显微镜的视放大率定义为像对人眼的张角的正切和物在明视距离D =250㎜处时直接对人眼的张角的正切之比。于是由三角关系得:

光学课程设计 望远镜结构系统设计 姓名:曾茂桃 班级:光通信082 学号:2008031126 指导老师:张翔

摘要 该报告运用应用光学知识,了解望远镜的历史,在工作原理的基础上,完成望远镜的外形尺寸、物镜组、目镜组及转像系统的简易或原理设计。了解光学设计中的PW 法基本原理。并应用光学设计软件对系统误差、成像质量进行理论分析。初级像差理论与像差的校正和平衡方法,像质评价与像差公差,光学系统结构参数的求解方法。望远物镜设计的特点、双胶合物镜结构参数的求解和光学特性。目镜设计的特点、常用目镜的型式和像差分析等都有了一个明确的简要的介绍。 关键字:望远镜物镜目镜放大率分辨率内调焦望远镜 PW法光栅

目录 一概述…………………………………………………………页二望远镜尺寸设计与分析…………………………………页2.1 望远镜的简述…………………………………………………………页2.2 望远镜的主要特性分析………………………………………………页三分物镜组与目镜组的选………………………………………………页 3.1望远镜物镜需要消除的像差类型及主要结构形式…………………页3.2双胶物镜和双分离物镜………………………………………………页 3.3内调焦望远镜…………………………………………………………页 四.目镜组的主要种类及其结构:………………………….. 页 4.1惠更斯目镜……………………………………………………………页4.2冉斯登目镜……………………………………………………………页 4.3Porro、Roof棱镜结构及其特点…………………………………页 五.望远镜像差设计PW法………………………………….. 页 5.2物体在有限距离时的P,W的规化……………………………………页5.5用C ,表示的初级像差系数………………………………………页 P, W 六.光学系统中的光栅分析……………………………………页

五校联片“三自”学习模式物理导学案 课题:§5.5显微镜和望远镜 【学习目标】1.了解显微镜、望远镜的基本结构。2.尝试应用已知的科学规律解释具体问题,获得初步的分析概况能力。 3.了解望远镜和显微镜的发展历程,体会科学技术对社会发展和人类生活的影响。 【定向导学·互动展示】 自研自探环节 合作探 究环节 展示 提升环节 质疑 提升环节 总结归纳环节 自学指导(内容·学法·时间) 互动策 略、 (内 容·学法·时 间) 展示方 案 (内 容·方式·时 间) 随堂笔记 (成果记录·知识生成·同步演练) 板块一:视角 学法指导: 认真阅读教材P104图5.5-4,在随堂笔记中画 出物体AB在不同位置时视角的大小,理解人看到物体大小与视角的 关系。 板块二:显微镜 学法指导: 认真阅读教材P103内容两遍,结合放大镜和投影仪能放大物体,理解显微镜成像原理,并将相关知识整理在随堂笔记中。 板块三:天文爱好者用的望远镜 学法指导: 认真阅读课本P103-104内容,结合照相机和放大镜成像特点,理解显微镜成像原理,并将相关知 对子学 习 针对随 堂笔记中的 问题向对子 提出一个问 题: 。进行快 速交流,互 相给出等级 评定。 小组群 学 1.在学 科组长带领 组员明确: ①人看 到物体大小 与视角的关 系 ②显微 镜、望远镜 的原理。 展示准 备: 2.在学 习组长的主 持下,根据 展示 方案: 方案一 预设: 可采 用互动的 方式来展 示人看到 物体大小 与视角的 关系。 方案二 预设: 可利用 两个凸透镜 自制一个显 微镜观察细 小物体进行 展示。 方案三 预设: 可利用 两个凸透镜 自制一个望 远镜观察远 处物体进行 展示。 一:视角 1.一个物体能否看清楚,跟物体在视网膜上的像的大 小有关,视网膜上像的大小决定于视角的大小。被观察物 体的两端到所夹的角叫做视角。画出物体 AB在不同位置时视角的大小 2. 视角的大小与和 有关。 二、显微镜 1.各部分作用: 物镜: 目镜: 反光镜: 2.显微镜原理: 来自被观察物体的光经过物镜成一个(填放 大或缩小)的(填虚像或实像),道理就像的 镜头成像情况一样;而这个像恰好成在目镜的 以内,将像再一次进行(填放大或缩小),所以目 镜的作用相当于一个。经过两次(填 放大或缩小)作用,我们就可以看到肉眼看不见的细小物 体了。 A B A B

望远镜与显微镜教学设计 一:设计思路: 透镜对光的作用和凸透镜成像是本章的核心内容。该章所有教学内容都是围绕这个核心展开。因此望远镜与显微镜是凸透镜成像规律内容的拓展,是利用两个透镜的组合看物体。学习本节知识对学生加深理解凸透镜成像原理,开阔眼界,感受到物理知识与日常生活实际的联系是非常紧密的,了解科学知识的应用,提高自身的科学素质都有益。同时对创造学中的“组合法”有一个浅显认识,以提高创造力和实践能力;本节须突出实践性动手探究活动和“模型”制作来完成学习目标,通过利用自制的望远镜和显微镜来总结出望远镜与显微镜的原理是本节课的重点。 二、学情分析: 学生已学过透镜对光的作用及凸透镜成像规律,有了一定理解本节内容基础。但由于学校教学器具的缺乏,凸透镜成像规律实验未能完成必要的学生独立探究的过程,理解成像规律不深。而本节的显微镜、望远镜的成像原理又比较抽象,学生在理解上有些困难,对二次成像不是认识能理解好的。为了克服本节学习障碍,能达到基本认识显微镜和望远镜的结构及成像原理的目的,通过利用自制的望远镜和显微镜的组装与探究来总结出望远镜与显微镜的原理,从而激发学生的学习兴趣。 三、教学目标: 知识与技能:了解望远镜与显微镜的结构和原理。 过程和方法:通过自制的望远镜与显微镜来探究望远镜与显微镜的原理,培养学生动手动脑的习惯。

情感、态度、价值观:乐于参与观察、实验、制作等科学实践。 四、学重难点: 重点:探究并了解望远镜与显微镜的原理。 难点:探究望远镜与显微镜的原理。 五、教学资源:希沃电子白板 手机 学生自制望远镜与显微镜 六、教学流程图: 七、教学过程: (一)导入新课:同学们,上课之前呢先给大家将两个小故事,你们想听故事吗? 生:…… 师:小故事1:17世纪初的一天,荷兰小镇的一家眼镜店的主人利伯希,为检查磨制出来的透镜质量,把两个透镜排成一条线,通过透镜看过去,发现远处的教堂塔尖好像变大拉近了,于是在无意中发现了望远镜的秘密.

至今没有一个光学系统是完美的。为了平坦且清晰的成像,往往必须把光学系统设计的十分复杂。如此一来,不但透光度变差,还得付出很高的制造成本。因此简单的镜片组而且能保有高品质成像的光学系统是光学设计的努力目标。 一个好的光学系统都出自设计者的巧思。它能在最简单的镜片组合下产生最佳的成像品质。不过在许多设计中,往往会遇到球面像差与彗形像差难以取舍的窘境(天文望远镜光学与机械)。当你能同时处理这些像差的时候,系统却又发生严重的色差。最后好不容易解决了所有的色像差,却又发生成像的变形。因此光学系统的设计在在考验设计者的经验与智力。希望透过以下的天文望远镜的演进,让你了解前人的成果。 折射式望远镜系统 由于白光经过透镜会有色散的现象(Dipersion),因此使得光学系统除了球面像差与彗形像差之外又多了影像不清晰的光源。由上图可知,蓝光的折射率较大,其次为绿光,最后为红光,因此不同颜色的入射光产生,却有不同的聚焦点。好的光学系统除了成像品质之外,还必须考虑消色差的效果。 基本上,我们在处理可见光的光路分析时,是用蓝色的F line(486.13nm)、红色的C line(656.27nm)与绿色的e line(546.07nm) 作为分析的主要光源。要查看镜片的色差情形,可以用色散数值V( Dispersion Number or Abbe number)。V越大表示镜片的色散的情况越小。 V=(ne-1) / ( nF-nC) 对於一个D= 5公分,f=20公分的两片镜片组合,我们可以由下图的光路分析了解他们各自聚焦的一致性。其实这就是球面像差的检测工作! D=5公分f=20公分 第一片镜片R1=18公分R2=-19公分中心厚度=0.84公分 间隙0.1公分 第二片镜片R3=-19公分R4=-22公分中心厚度=0.98公分

课题:望远镜与显微镜 一、教材分析: 本章所有教学内容都是围绕透镜对光的作用和凸透镜成像这个核心内容展开,因此望远镜与显微镜是凸透镜成像规律内容的拓展。本节内容在物理课程标准中没有具体要求,根据教材内容组织学生自制水滴显微镜,以进一步理解其成像情况及原理。学习本节知识对学生加深理解凸透镜成像原理,开阔眼界,感受到物理知识与日常生活实际的联系是非常紧密的,了解科学知识的应用,提高自身的科学素质都有益。 二、学情分析: 学生已学过透镜对光的作用及凸透镜成像规律,有了一定理解本节内容的基础。凸透镜成像规律实验已由学生独立完成探究的过程,但成像规律尚不熟练。而本节的显微镜、望远镜的成像原理又比较抽象,学生在理解上有些困难,对二次成像更是难于理解。自制水滴显微镜实验能有效克服学生对本节学习存在的障碍,从而达到基本认识显微镜和望远镜的结构及成像原理的目的。 三、教学目标: 知识与技能: 通过活动了解显微镜和望远镜的基本结构及成像原理。 过程与方法: 尝试应用科学规律解释具体问题,获得初步的分析概括能力,尝试用组合法学习及提升科学探究能力。 情感、态度及价值观: 初步认识望远镜和显微镜对人类探索宇宙和人类生活的影响。 四、教学重点及难点: 重点:引导学生,通过自己的观察,了解望远镜与显微镜的基本组成和功能。 难点:如何让学生通过两个透镜组合得出显微镜、望远镜的成像情况以及原理。五、教法与学法: 教法:采用探究式、启发式、自学和直观教学法。 学法:釆用模拟方法,发现方法,对比方法,训练法等形式学习。 六、教学资源: 教师使用:望远镜各两个、学生用显微镜、实物投影仪、电脑等。 学生分组:焦距50mm、300mm,焦距-75mm的凹透镜各一个(两人一组)、喜之郎圆形果冻外壳(或圆形中药丸和药粒外壳)、白纸、滴管一支、头发丝、一片树叶、每组望远镜一个。 七、教学过程: (一)新课引入 “三星堆纵目青铜面具”的出土远在古代,天性好奇的人类就产生了认识宇宙的浓厚兴趣。今天我们是借助什么工具来认识遥远的宇宙?又是借助什么工具来观

一、实验目的 1.通过实验掌握显微镜、望远镜的基本原理; 2.通过实际测量,了解显微镜、望远镜的主要光学参数; 3.根据指示书提供的参考材料自己选择2套方案,测出水准仪的放大率并比较与实验结果是否相符。 二、实验器材 1.显微镜实验:测量显微镜、分辨率板、分辨率板放大图、透明刻线板、台灯,高倍(40×、45×)、中倍(8×或10×)、低倍(2.5×、3×或4×)显微物镜各一个,目镜若干(4×、5×、10×、15×等)。 2.望远镜实验:25×水准仪、平行光管、1×长工作距测量显微镜、视场仪、白炽灯、钢板尺、升降台、光学导轨、玻罗板、分辨率板。 三、实验原理 (1)显微镜原理: 显微镜是用来观察近处微小物体细节的重要目视光学仪器。它对被观察物进行了两次放大:第一次是通过物镜将被观察物成像放大于目镜的分划板上,在很靠近物镜焦点的位置上成倒立放大实像;第二次是经过目镜将第一次所成实像再次放大为虚像供眼睛观察,目镜的作用相当于一个放大镜。 由于经过物镜和目镜的两次放大,显微镜总的放大率Γ应是物镜放大率β和目镜放大率Γ1的乘积。 Γ=β×Γ 1 绝大多数的显微镜,其物镜和目镜各有数个,组成一套,以便通过调换获得各种放大率。显微镜取下物镜和目镜后,所剩下的镜筒长度,即物镜支承面到目镜支承面之间的距离称为机械筒长。我国标准规定机械筒长为160毫米。 显微镜的视场以在物平面上所能看到的圆直径来表示,其视场受安置在物镜像平面上的专设视场光阑所限制。 显微镜的分辨率即它所能分辨的两点间最小距离: nSinU λδ61.0= 式中:λ为观测时所用光线的波长;nSinU 为物镜数值孔径(NA )。 从上式可见,在一定的波长下,显微镜的分辨率由物镜的数值孔径所决定,光学显微镜的分辨率,基本上与所使用光的波长是一个数量级。为了充分利用物镜的放大率,使被物镜分辨出来的细节,能同时被眼睛所看清,显微镜应有恰当的放大率。综合考虑显微物镜和人眼自身的分辨率,可得出显微镜适当的放大率范围是: 500NA<Γ<1000NA 这个范围的放大率称为有效放大率。如使用比有效放大率更小的放大率,则不能看清物镜已经分辨出的某些细节;如取用高倍目镜得到比有效放大率上限更

xx 光学显微镜是为了使肉眼看不清楚的标本影像,人们设想经过一种装置,使肉眼能够观察到该标本组织形态和其间的结构。这种设想的装置就被后人创造问世了。当前广泛应用在各种微小物体的观察、测定、分析、分类、鉴定等。在波长范围上也不限於可见光波段(4000~7000)而且(>2000)到红外(1~2u)以及用眼睛观察、显微、摄影和一般辐射检测器放大。 显微镜的分类是根据照明方法,有透射型与反射(落射)型二种。透射型显微镜是应用透射照明通过透明物体的打光方法。反射型显微镜是以物镜上方打光到(落射照明)不透明的物体上。另一种分类方法,系根据观察方法的差异,分为明视野显微镜、暗视野显微镜、相位差显微镜、偏光显微镜、干涉相位差显微镜、萤光显微镜等。每种显微镜一般又各有透射型和反射型二种。在这些显微镜中,特别是明视野显微镜是构成所有显微镜中组成最基本的基础。通过这种显微镜观察的物体,穿过透过(吸收)率、反射率,因场所不同而各不相同,这种物体被称为随照明光强度(振幅)变化振幅物体,无色透明物体只有在照明相位改变时,才能被肉眼观察到,由於明视野显微镜不能改变相位,所以对透明不染色标本不能被观察到。 倍率、数值孔径与视场数 显微镜的综合倍率是物镜倍率G1与目镜倍率G2的乘积,G=G1×G2。G1是1~100倍,G2是5~20的范围。 数值孔径(NumericalAperture)N. A.是决定物镜的分辨率、焦深、图像亮度的基本数据,如图所示,当物镜焦点对好后,物镜前透镜最边缘处的倾斜光线与显微镜光轴所交角成α,此即该物镜的半孔径角设标本数据空间的折射率为n,则N. A.=n×sinα。 n通常在空气中为1,在物镜与标本间浸入水、甘油、油脂时,该标本折射率,即随浸液不同而异。这种物镜称为浸液系物镜;如是空气时,称为乾燥系物镜。

大学物理实验报告 【实验名称】望远镜和显微镜 【实验目的】 (1)了解望远镜和显微镜的构造及其放大原理,并掌握其使用方法; (2)了解视放大率等概念并掌握其测量方法; (3)进一步熟悉透镜成像规律。 【实验原理】 (一)望远镜 1.望远镜基本光学系统 基本的望远系统是由物镜和目镜组成的无焦系统,物镜L0的像方焦点'o F与目镜e L的物方焦点e F重合,如图所示。无穷远物体发出的光经物镜后在物镜焦平面上成一倒立缩小的实像,再利用目镜(短焦距)将此实像成像于无穷远处,使视角增大,利于人眼观察。为了利于对远处物体的观测,望远镜物镜的焦距一般较长。 1. 望远镜的基本光学系统 图示望远镜,物镜与目镜均为会聚透镜,这种望远镜称为开普勒望远镜,其优点是可在物镜与目镜之间的中间像平面上安装分划板(其上有叉丝和刻尺)以供瞄准或测量。实验装置中用到的望远镜(如分光计上的望远镜,光杠杆系统中的望远镜等)均为开普勒望远镜,在中间像平面上装有分划板。 实际上,为方便人眼观察,物体经望远镜后一般不是成像于无穷远,而是成虚像于人眼明视距离处;而且为实现对远近不同物体的观察,物镜与目镜的间距即镜筒长度可调,物镜的像方焦点与目镜的物方焦点可能会不重合。使用望远镜时,观察者应先调目镜看清分划板,使分划板成像于人眼明视距离处,再调节望远镜镜筒长度,即改变物镜、目镜间距,使被观察物清晰可见并与分划板叉丝无视差。 2. 望远镜的视放大率 视放大率Γ定义为目视光学仪器所成的像对人眼的张角(记为ω’)的正切与物体直接对人眼的张角(记为ω)的正切之比,即:

tan 'tan ωωΓ= 对图示望远镜,有: y'''tan ,tan ''o e e y y f f f ω=ω== 因此,望远镜的视放大率T Γ为 T o '=' e f f Γ 其中,e f 、'e f 分别是e L 的物方焦距、像方焦距,e f ='e f 。 实际测量望远镜无焦系统的视放大率时,可以利用图示光路。 用仪器测出像高''y ,从三角关系可得出: ''''' o o T e e f f y f f y Γ= == 因此无焦系统的视放大率可测出。 测量望远镜的视放大率图 3. 物像共面时的视放大率 当望远镜的被观察物位于有限远时,望远镜的视放大率可以通过移动目镜把像''y 推远到与物y 在一个平面上来测量。如图所示:

光学望远镜系统的设计 【摘要】运用光学知识,在了解望远镜工作原理的基础上,根据开普勒望远镜的主要参数,完成望远镜的外形尺寸、物镜组、目镜组及转像系统的简易设计。 【关键词】望远镜设计;视放大率;凸透镜;焦距 1引言

上图中物镜框为孔径光阑,也是入射光瞳,出射光瞳目镜像方焦点外,观察者再次观察成像情况,望远镜系统的视场光阑设在物镜的像平面处。 下面介绍望远镜系统中的光学参数。 (1)望远镜系统的放大率分别为: 轴向放大率α= f2f1 2 垂轴放大率β=?f2f1 角放大率γ=?f1f2 且这三种放大率之间的关系为αγ=β,可见它们仅仅取决于望远镜系统的结构参数。 (2)望远镜系统的视放大率 对于目视光学仪器来说,更有意义的特性是它的视放大率。由于物体位于无限远。物体对人眼所成张角θ眼和对仪器的张角θ是相等的,即θ眼=θ,物体通过望远镜对人眼的张角θ眼‘ 等于仪器像方视场角θ′,即θ眼’ =θ‘。望眼镜的作用是把 视角从原来的θ放大到θ’。设视场光阑的孔径为D 0。则: tan θ=?D 02 f 1=?D 02f 1 tan θ′=?D 02 f 2=?D 02f 2 所以望远镜的视放大率为:Γ= tan θ′ tan θ=?f 1f 2 于此可见欲增大视放大率,必增大物镜的焦距或减小目镜的焦距。 (3)望远镜的极限分辨角 表示观测仪器精度的指标是极限分辨角。若以60''作为人眼的分辨极限,为使望远镜所能分辨的细节也能被人眼分辨,则望远镜的视放大率和它的极限分辨角Φ应满足 ΦΓ=60'' 所以,若要求分辨角减小,视放大率应该增大。或者说望远镜视放大率越大,它的分辨角即精度越高,人眼极限分辨角为 α=1.22λ/D (4)望远镜的结构尺寸 当光学间隔?=0时,目镜观察中间实像应是实像位于目镜的焦平面上,因此从物镜到目镜为望远镜的筒长L =f 1+f 2。 3设计内容 (1)望远镜外形尺寸设计 设计一个开普勒式望远镜,其主要要求如下:

望远镜和显微镜 实验报告 BME8鲍小凡15 【实验目的】 (1)了解望远镜和显微镜的构造及其放大原理,并掌握其使用方法; (2)了解放大率等的概念并掌握其测量方法; (3)进一步熟悉透镜成像规律。 【实验原理】 一、望远镜 1、望远镜的基本光学系统 无穷远处物体发出的光经物镜后在物镜焦平面上成一倒立缩小的实像,再利用目镜将此实像成像于无穷远处,使视角增大,利于人眼观察。 图1 望远镜的基本光学系统 使用望远镜时,应先调目镜,看清分划板,再调镜筒长度。使被观察物清晰可见并与分划板叉丝无视差(中间像落在分划板平面上)。

2、望远镜的视放大率。 记目视光学仪器所成的像对人眼的张角为ω’,物体直接对人眼的张角为ω,则视放大率: tan 'tan ωωΓ= 由几何光路可知: 0'''tan ,tan '''e e y y y f f f ωω= == 因此,望远镜的视放大率: 0' 'T e f f Γ= 实际测量望远镜无焦系统的视放大率时,利用图二所示的光路图。当物y 较近时,即物距: () 100'1''e L f f f <+ 时,物镜所成的像会位于O e 右侧(实像)或左侧(虚像),经目镜后,即成缩小的实像y’’,于是视放大率: 00'''''T e e f f y f f y Γ= == 图2 测望远镜的视放大率图 3、物像共面时的视放大率。 当望远镜的被观测物位于有限远时,望远镜的视放大率可以通过移动目镜把像y’’推远到与物y 在一个平面上来测量。如图三。此时:

''tan ' ,tan y y L L ωω= = 于是可以得到望远镜物像共面时的视放大率: ()() 010''''''e T e L f f y y f L f +Γ= =- 可见,当物距L 1大于20倍物镜焦距时,它和无穷远时的视放大率差别很小。 可见,当物距L 1大于20倍物镜焦距时,它和无穷远时的视放大率差别很小。 图3 测望远镜物象共面时的视放大率 二、显微镜 1、显微镜的基本光学系统 显微镜的物镜、目镜都是会聚透镜,位于物镜物方焦点外侧附近的微小物体经物镜放大后先成一放大的实像,此实像再经目镜成像于无穷远处,这两次放大都使得视角增大。为了适于观察近处的物体,显微镜的焦距都很短。 图4 显微镜基本光学系统 使用时需先进行视度调节使分划板叉丝的像位于人眼明视距离处,再调焦使被观察物清晰可见并与分划板叉丝的像无视差。

《光路设计》 课程设计报告 题目:双筒棱镜望远镜设计 院(系):信息科学与工程学院 专业班级:光电1202班 学生姓名: 学号:20101182117 指导教师: 20 14 年 12 月 29 日至20 15 年 1 月 9 日

目录 设计任务与要求 (3) 设计步骤 (4) 一、外形尺寸计算 (4) 二、光学系统选型 (6) 三、物镜的设计 (7) 1、用PW法计算双胶合物镜初始结构: (7) (1)求h,z h,J (7) (2)求平板像差 (7) (3)求物镜像差 (7) (4)计算P,W (8) (5)归一化处理 (8) (6)选玻璃 (8) (7)求形状系数Q (9) (8)求归一化条件下透镜各面的曲率 (9) (9)求薄透镜各面的球面半径 (9) (10)求厚透镜各面的球面半径 (9) 2、物镜像差容限的计算 (10) 3、物镜像差校正 (11) 4、物镜像差曲线 (13) 四、目镜的设计 (14) 1、用PW法计算凯涅尔目镜初始结构 (14) (1)接目镜的相关参数计算 (14) (2)场镜的相关参数计算 (15) 2、目镜像差容限的计算 (16) 3、目镜像差校正 (17) 4、目镜像差曲线 (20) 五、光瞳衔接与像质评价 (20) 1、光瞳衔接 (20) 2、像质评价 (21) 3、总体设计评价 (21) 学习体会 (22)

设计任务与要求 设计题目:双筒棱镜望远镜设计 设计技术要求:双筒棱镜望远镜设计,采用普罗I型棱镜转像,系统要求为: 1、望远镜的放大率Γ=6倍; 2、物镜的相对孔径D/f′=1:4(D为入瞳直径,D=30mm); 3、望远镜的视场角2ω=8°; 4、仪器总长度在110mm左右,视场边缘允许50%的渐晕; 5、棱镜最后一面到分划板的距离>=14mm,棱镜采用K9玻璃,两棱镜间隔为2~5mm。 6、lz ′>8~10mm

5.5显微镜和望远镜 教学目标 知识与技能: 1.了解显微镜和望远镜的基本结构。 过程与方法: 2.通过观察引导学生发散思维。 3.培养学生综合运用所学知识的能力。 情感、态度与价值观: 4.初步认识科学技术对于社会发展和人类生活的影响。 教学重点: 知道显微镜和望远镜的基本结构。 教学难点: 利用两组凸透镜成像规律理解显微镜和望远镜的原理。 教学用具: 投影仪、投影片、显微镜、望远镜、放大镜、挂图、火柴盒、无色透明塑料膜、水、烧杯、滴管、装片(植物) 教学过程: 一、引入: 放大镜可以使我们看到较小的物体,但是太小的物体像细胞,用放大镜却不能看到。为了能看到细小的物体,人们制成了显微镜。为了看清远处的物体,人们又制成了望远镜。 你知道显微镜和望远镜是利用什么原理,如何制作出来的吗?这节课,我们就来学习显微镜和望远镜。 二、授新: 1.视角: 故事:小鸡和妈妈在草地上捉虫,突然天空盘旋着一只老鹰,妈妈赶紧拉着小鸡躲在树底下,小鸡很奇怪,问“妈妈,你怕什么?”妈妈指着天空说:“老鹰!”小鸡抬头一看,心想:“妈妈真胆小,这只小鸟还没我大呢,我就不怕它。”它趁妈妈不注意,跑了出来。老鹰发现了它,箭一般冲了下来。小鸡一看,唉呀!老鹰变得越来越大,吓得它撒腿就跑。 提问:老鹰真的会变大吗? 肯定不会的。 提问:那是什么原因呢? 提问:视角是什么? 视角是物体的头尾与眼睛的光心所成的角,视角越大,看物体越清楚。 提问:视角与什么有关? 与物体的大小和物体的距离有关。同样大小,离眼睛距离越近,视角越大,看物体就越清楚。 提问:要看清物体,可以怎么做? 可以用仪器将物体放大,还可以拉近眼睛与物体的距离。 有些面积较小的店铺,在一面墙上镶上大的平面镜,就会在视觉上产生经营面积增加的效果,显得十分气派。为什么扩大视觉空间要用大平面镜?或者说,大平面镜和小平面镜,对观察镜中的像有什么不同?从平面镜成像的规律来讲,大平面镜和小平面镜都一样,没有差别。但是,从观察镜中的像来讲,大、小平面镜却不一样,对于大平面镜,则观察景物的范围大、在固定点看景物的视野宽、景物的立体感强等三大优点。这也用到视角的知识。

人教版八年级上册物理《显微镜和望远镜》教案 人教版八年级上册物理《显微镜和望远镜》教案 教学目标 一、知识目标 了解显微镜和望远镜的基本结构。 二、能力目标 1.通过观察引导学生发散思维。 2.培养学生综合运用所学知识的能力。 三、德育目标 初步认识科学技术对于社会发展和人类生活的影响。 教学重难点 ●教学重点 知道显微镜和望远镜的基本结构。 ●教学难点 利用两组凸透镜成像规律理解显微镜和望远镜的原理。 教学工具 课件 教学过程 一、创设情景,引入新课 [师]我们在白纸上画一个小箭头,用两个火柴盒压住,在它上面放一块无色透明的塑料膜,用滴管从烧杯中吸上一些水,小心地把一个小水滴滴在塑料膜上,观察到什么现象? [教师巡回指导,让学生们调整水滴跟桌面的距离,或滴管改变水滴的直径]

[生甲]观察到一个正立、放大的箭头。 [生乙]观察到一个倒立、放大的箭头。 [生丙]从实验中可得出小水滴相当于一个凸透镜。 [生丁]改变水滴跟桌面的距离可得到正立放大的箭头和倒立放大的箭头。 [师]同学们回答的很好,说明大家观察很认真,那么如何能放大的更大? 学生们再一次调整或借用其他仪器尝试。 [生甲]从水滴看到一个和原来方向相反放大的箭头。再用一只放大镜来观察水滴。当放大镜移到一定位置,看到一个清晰的和原来方向相反的被放得很大的箭头。 [学生们对这个结果很迷惘] [师]看投影,在胶片上我画了个很小很小的三角形,经过投影仪,在屏幕上成倒立、放大的像,现在通过放大镜,再看看。 [生甲]看到比原来三角形大好几倍的三角形。 [学生们走出困惑,情绪高涨] [师]人眼观察物体的细微结构时,分辨本领是有限的。把物体移近些,可以看得清楚些,借用放大镜可以看得更清楚些,但对于太细微的结构,如生物的细胞,移得再近,用放大镜也是看不清楚的。我们从实验中可看出用两个凸透镜可以放得更大。利用这个原理就制成了显微镜,想了解它吗?想了解什么? 二、新课教学 [生甲]显微镜的构造? [生乙]显微镜的原理是什么? [生丙]如何使用显微镜? 结合课本图3.5-1投影。让学生讲解。 [生甲]显微镜镜筒的两端各有一组透镜,每组透镜的作用都相当于一个凸透镜。 [生乙]靠近眼睛的凸透镜叫做目镜。 [生丙]靠近被观察物体的凸透镜叫做物镜。

显微镜和望远镜 【学习目标】 了解显微镜、望远镜的基本结构 【重点难点】 重点:显微镜、望远镜的原理。 难点:如何让学生通过凸透镜组合得出显微镜、望远镜的原理。显微镜、望远镜的结构是如何满足组合出的凸透镜成像原理的。看清物体与视角的关系。 【导学流程】 一、了解感知 知识点一:显微镜 1.主要构造为两组,靠近眼睛的叫,焦距较长;靠近物体的叫,焦距较短。 2.用显微镜观察物体时,物镜对物体所成的像是一个像,道理就像的镜头成像一样,目镜的作用则像一个,再次对这个像成像。 ( 3.显微镜的放大倍数等于物镜放大倍数乘以目镜放大倍数。 知识点一:望远镜 4.显微镜主要由物镜和目镜组成,物镜焦距,目镜焦距,和显微镜的物镜和目镜相反。 5. 显微镜的物镜相当于,成像,目镜相当于,成像。 知识点三:视角 6.观察物体时,从物体两端向眼的光心所引的两条线所夹的角,这就是,越大,看到的物体就越清晰、越大。 7.视角的大小不仅和有关,还和有关。 二、深入学习 1.下列光学知识的应用中,有一个与其他三个不同,这个应用是() A.天文爱好者用望远镜观察天体 B.演员对着镜子练习舞蹈动作 、 C.医生用凹透镜来矫正近视患者视力 D.摄影师用照相机拍摄照片 2.下列说法不正确的是() A.显微镜由两个凸透镜组成,目镜成倒立放大的实像,物镜成正立放大的虚像 B.显微镜和各种形式的望远镜,目镜都成虚像 C.显微镜中反光镜的作用是将光反射到载物台上 D.用显微镜时,当室内光线较暗时,要用反光镜的凹面 E.显微镜的放大倍数等于物镜和目镜的放大倍数之和 F.望远镜的物镜成倒立缩小的实像,目镜成正立放大的虚像 G.所有的望远镜都是由两个凸透镜制成的

望远镜和显微镜放大率的测定 望远镜和显微镜是最常用的助视光学仪器,常组合于其它实验装置中使用,如光杠杆、测距显微镜、分光仪等。了解它们的构造原理并掌握它们的调节使用方法,不仅有助于加深理解透镜的成像规律,也为正确使用其它光学仪器打下基础。 Ⅰ 望远镜放大率的测定 【实验目的】 1、了解望远镜的构造原理并掌握其正确使用方法。 2、测定望远镜的放大率。 【实验原理】 1.光学仪器的角放大率 望远镜被用于观测远处的物体,显微镜被用于观测微小的物体,它们的作用都是将被观测物体对眼睛光心的张角(视角)加以放大。显然,同一物体对眼睛所张的视角与物体离眼睛的距离有关。在一般照明条件下,正常人的眼睛能分辨在明视距离cm 25处相距为005.~007.mm 的两点。此时,这两点对眼睛所张的视角约为1′,称为最小分辨角。当远处物体(或微小物体)对眼睛所张视角小于此最小分辨角时,眼睛将无法分辨。因而需借助光学仪器(如放大镜、望远镜、显微镜等)来增大对眼睛所张的视角。它们的放大能力可用角放大率m 表示,其定义为: Φψ≈Φψ=tg tg m ………………………………(1) 式中Φ为明视距离处物体对眼睛所张的视角,ψ为通过光学仪器观察时,在明视距离处的成像对眼睛所张的视角。由于视角的角度值很小,故在具体计算是常用它的正切值予以替代。 图(1) 凸透镜放大的示意图 以凸透镜为例,如图(1)所示:L 为凸透镜,被观测物AB 长为y 1,距眼睛为D 时,y 1对眼睛的视角为Φ。当物体置于透镜焦平面以内的位置时,可得放大的虚像''B A ,

像长为y 2 。调整物距u,使像到眼睛的距离为明视距离D,对眼睛所张的视角为ψ。则此凸透镜的放大率为: m tg tg y D y D y u y D D u ==== ψ Φ 2 1 1 1 (2) 当透镜焦距较小(即u f ≈)时,则 m D f cm f ≈=25 (3) 由上式可见,减小凸透镜的焦距可以增大它的放大率。凸透镜是最简单的放大镜。式(3) 就表示放大镜的放大率。由于单透镜存在像差,它的放大率一般在3倍(3?)以下。为提高其放大率并保持较好的成像质量,常由几块透镜组成复合放大镜。复合放大镜的放大率仍由式(3)计算,式中f代表透镜组的焦距,其放大率可达20?。 2.望远镜放大率的测定 望远镜可以用来观测远处的物体。最简单的望远镜由两个凸透镜组成,其中焦距较长的透镜为物镜。由于被观测物体离物镜的距离远大于物镜的焦距(f u2 >),通过物镜的作用后,将在物镜的后焦面附近形成一个倒立的实像。此实像虽然较原像小,但是与原物体相比,却大大地接近了眼睛,因而增大了视角。然后通过目镜将它放大。由目镜所成的像可在明视距离到无限远之间的任何位置上。 望远镜的放大率定义为最后的虚像对目镜所张视角与物体在实际位置所张视角之比。但由于物距远比望远镜筒的长度大得多,它对眼睛或目镜所张视角实际上和它对物 镜所张视角是一样的。如图(2)所示,图中L o 为物镜,其焦距为f o ;L e 为目镜,其 焦距为f e 。当观测无限远的物体(∞ > u)时,物镜的焦平面和目镜的焦平面重合,物体通过物镜成像在它的后焦面上,同时也处于目镜的前焦面上,因而通过目镜观察时,成像于无限远。此时望远镜的放大率可由图(2)得出 e o o e f f f y f y tg tg m/ ) / /( ) / ( / / 2 2 = = Φ ψ ≈ Φ ψ = (4) 由此可见,望远镜的放大率m等于物镜和目镜焦距之比。若要提高望远镜的放大率,可增大物镜的焦距或减小目镜的焦距。 图(2)简单望远镜的光路图 当用望远镜观测近处物体时,其成像的光路图可用图(3)来表示。图中u v 11 ,和 u v 22 ,分别为透镜L o 和L e 成像时的物距和像距,Δ是物镜和目镜焦点之间的距离,即光学间隔(在实用望远镜中是一个不为零的小数量)。由图(3)可得

实验设备-显微镜和望远镜的成像原理(一) 显微镜的基本光学原理(一)折射和折射率光线在均匀的各向同性介质中,两点之间以直线传播,当通过不同密度介质的透明物体时,则发生折射现象,这是由于光在不同介质的传播速度不同造成的。当与透明物面不垂直的光线由空气射入透明物体(如玻璃)时,光线在其介面改变了方向,并和法线构成折射角。(二)透镜的性能透镜是组成显微镜光学系统的最基本的光学元件,物镜目镜及聚光镜等部件均由单个和多个透镜组成。依其外形的不同,可分为凸透镜(正透镜)和凹透镜(负透镜)两大类。当一束平行于光轴的光线通过凸透镜后相交于一点,这个点称"焦点",通过交点并垂直光轴的平面,称"焦平面"。焦点有两个,在物方空间的焦点,称"物方焦点",该处的焦平面,称"物方焦平面";反之,在象方空间的焦点,称"象方焦点",该处的焦平面,称"象方焦平面"。光线通过凹透镜后,成正立虚像,而凸透镜则成正立实像。实像可在屏幕上显现出来,而虚像不能。(三)凸透镜的五种成象规律 1. 当物体位于透镜物方二倍焦距以外时,则在象方二倍焦距以内、焦点以外形成缩小的倒立实象; 2. 当物体位于透镜物方二倍焦距上时,则在象方二倍焦距上形成同样大小的倒立实象; 3. 当物体位于透镜物方二倍焦距以内,焦点以外时,则在象方二倍焦距以外形成放大的倒立实象; 4. 当物体位于透镜物方焦点上时,则象方不能成象; 5. 当物体位于透镜物方焦点以内时,则象方也无象的形成,而在透镜物方的同侧比物体远的位置形成放大的直立虚象。 三、光学显微镜的成象(几何成象)原理只有当物体对人眼的张角不小于某一值时,肉眼才能区别其各个细部,该量称为目视分辨率ε。在最佳条件下,即物体的照度为50~70lx及其对比度较大时,可达到1'。为易于观测,一般将该量加大到2',并取此为平均目镜分辨率。物体视角的大小与该物体的长度尺寸和物体至眼睛的距离有关。有公式y=Lε距离L不能取得很小,因为眼睛的调节能力有一定限度,尤其是眼睛在接近调节能力的极限范围工作时,会使视力极度疲劳。对于标准(正视)而言,最佳的视距规定为250mm(明视距离)。这意味着,在没有仪器的条件下,目视分辨率ε=2'的眼睛,能清楚地区分大小为0.15mm的物体细节。在观测视角小于1'的物体时,必须使用放大仪器。放大镜和显微镜是用于观测放置在观测人员近处应予放大的物体的。(一)放大镜的成像原理表面为曲面的玻璃或其他透明材料制成的光学透镜可以使物体放大成像,光路图如图1所示。位于物方焦点F以内的物AB,其大小为y,它被放大镜成一大小为y'的虚像A'B'。放大镜的放大率Γ=250/f' 式中250--明视距离,单位为mm f'--放大镜焦距,单位为mm 该放大率是指在250mm的距离内用放大镜观察到的物体像的视角同没有放大镜观察到的物体视角的比值。(二)显微镜的成像原理显微镜和放大镜起着同样的作用,就是把近处的微小物体成一放大的像,以供人眼观察。只是显微镜比放大镜可以具有更高的放大率而已。图2是物体被显微镜成像的原理图。图中为方便计,把物镜L1和目镜L2均以单块透镜表示。物体AB位于物镜前方,离开物镜的距离大于物镜的焦距,但小于两倍物镜焦距。所以,它经物镜以后,必然形成一个倒立的放大的实像A'B'。A'B'位于目镜的物方焦点F2上,或者在很靠近F2的位置上。再经目镜放大为虚像A''B''后供眼睛观察。虚像A''B''的位置取决于F2和A'B'之间的距离,可以在无限远处(当A'B'位于F2上时),也可以在观察者的明视距离处(当A'B'在图中焦点F2之右边时)。目镜的作用与放大镜一样。所不同的只是眼睛通过目镜所看到的不是物体本身,而是物体被物镜所成的已经放大了一次的像。(三)显微镜的重要光学技术参数在镜检时,人们总是希望能清晰而明亮的理想图象,这就需要显微镜的各项光学技术参数达到一定的标准,并且要求在使用时,必须根据镜检的目的和实际情况来协调各参数的关系。只有这样,才能充分发挥显微镜应有的性能,得到满意的镜检效果。显微镜的光学技术参数包括:数值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、覆盖差、工作距离等等。这些参数并不都是越高越好,它们之间是相互联系又相互制约的,在使用时,应根据镜检的目的和实际情况来协调参数间的关系,但应

【关键字】八年级 显微镜和望远镜 课题第五章第5节显微镜和望远镜授课类型新授课标依据,知道对宇宙的探索将不断深入,关注探索宇宙的一些重大活动。 一、教材分析 透镜对光的作用和凸透镜成像是本章的核心内容。该章所有教学内容都是围绕这个核心展开。因此显微镜和望远镜是凸透镜成像规律内容的拓展,是利用两个透镜的组合看物体。本节内容在物理课程标准中没有具体要求。学习本节知识对学生加深理解凸透镜成像原理,开阔眼界,感受到物理知识与日常生活实际的联系是非常紧密的,了解科学知识的应用,提高自身的科学素质都有益。同时对创造学中的“组合法”有一个浅显认识,以提高创造力和实践能力。 二、学情分析 任教班级学生已学过透镜对光的作用及凸透镜成像规律,有了一定理解本节内容基础。但由于学校教学器具的缺乏,凸透镜成像规律实验未能完成必要的学生独立探究的过程,理解成像规律不深。而本节的显微镜、望远镜的成像原理又比较抽象,学生在理解上有些困难,对二次成像不是认识能理解好的。为了克服本节学习障碍,能达到基本认识显微镜和望远镜的结构及成像原理的目的,初步认识“组合方法”的神奇效果,本节须突出实践性动手探究活动和“模型”制作来完成学习目标。 三、教学目标知识与 技能 1.了解显微镜和望远镜的基本结构。 2.知道影响视角大小的因素。 3.能说出显微镜和望远镜的成像原理。 过程与 方法 1.体验利用两个透镜组成显微镜和望远镜的实践过程。 2. 尝试应用已知的科学规律解释具体问题,获得初步的分析和概括能力。情感态 度与价 值观 了解望远镜和显微镜的发展历程,体会科学技术对社会发展和人类生活的影 响,养成热爱自然、热爱科学的情感。 四、教学重点难点教学重 点 了解显微镜、望远镜的原理 教学难 点 知道视角的含义及影响因素