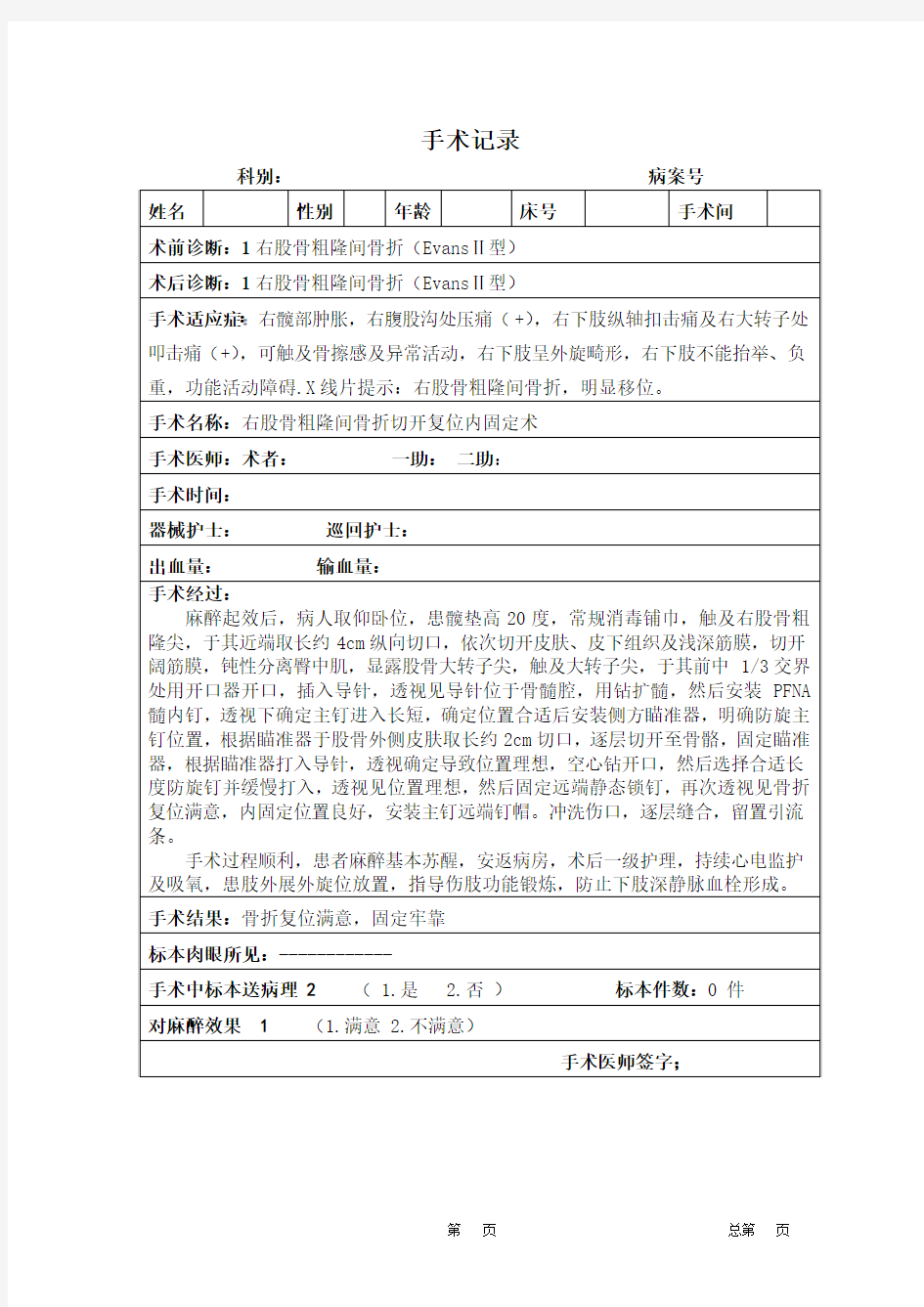

手术记录

科别:病案号

第页总第页

股骨粗隆间骨折诊疗方案 一、概述:股骨粗隆间骨折,又称股骨转子间骨折,系指由股骨颈基底至小粗隆水平以上部位的骨折,是中老年人常见骨折之一,股骨粗隆部是老年骨质疏松的主要部位,骨折强度降低,很容易发生骨折。 二、诊断 (一)诊断依据 1、病史:有明显外伤史。 2、临床表现: (1)、伤后患部疼痛、活动时加重,疼痛可放射至大腿内侧或膝部,髋关节功能障碍,患者不能站立或坐起。 (2)、患髋疼痛及轻度肿胀,患肢呈内收、外旋和短缩畸形,大粗隆向上移位,股骨大转子处压痛,纵轴冲击痛(+)。 3、辅助检查: (1)、实验室检查:入院后常规检查血、尿、大便检查、生化全套、心电图及胸片,需手术病人查丙肝、乙肝表面抗原、凝血系统、梅毒血清、爱滋病抗体等。 (2)、患肢X线片及CT三维重建检查,了解骨折类型及损伤程度。 (3)、高龄患者,需增加检查双下肢动、静脉彩超、心脏彩超。 (二)证候分类 1、Evans根据骨折线方向分为2种主要类型。其中I型又进一步分4个亚型。I型:骨折线从小粗隆向外、向上延伸。la型:骨折无移位,小粗隆无骨折,骨折稳定;Ib型:骨折有移位,小粗隆有骨折,复位后内存皮质能附着,骨折稳定;Ic型:骨折有移位,小粗隆有骨折,复位后内存骨皮质不能附着,骨折不稳定;Id型:粉碎骨折,至少包括大小粗隆4部分骨折块,骨折不稳定。Ⅱ型:骨折线自小粗隆斜向外下方,骨折不稳定。 2、按骨折线部位分类: (1)、顺粗隆间骨折:骨折线从大粗隆上方斜向小粗隆。 (2)、逆粗隆间骨折:骨折线从大粗隆下方斜向小粗隆。 (3)、粗隆下骨折:骨折线经过大小粗隆的下方,成横形,斜形骨折。 3、中医辨证分型: (1)早期:气血瘀阻型 临床证候:伤后1~2周内,患髋疼痛明显,局部肿胀,瘀血斑,不能站立,

股骨粗隆间骨折中医诊疗方案(2012) 一诊断 (一)疾病诊断 1.中医诊断:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.9-94)。 (1)年龄:股骨粗隆间骨折多见于老年人,女性稍多。 (2)病史:多有外伤史。 (3)症状:髋部疼痛,肿胀明显,大粗隆处压痛,典型外旋、短缩畸形,可触及骨擦音,功能障碍。 (4)X线摄片检查可明确诊断及类型。 2.西医诊断:参照《实用骨科学》第三版(徐银坎、葛宝丰、胥少汀编著,人民军医出版社,2008年)。 (1)多见于老年患者。患髋直接或间接暴力外伤史。 (2)外伤后引起髋部剧烈疼痛,不能站立或行走。 (3)患髋肿胀,局部皮下淤血,下肢外旋短缩畸形明显,大粗隆部压痛明显。 (4)拍摄x光片可明确骨折及分型。 (二)骨折分型 参照《中医病证诊断疗效标准(1995年)》中华中医药学会骨科分会制定的股骨粗隆间骨折的症候分类标准。 1.顺粗隆间型:伤肢有短缩,内收,外旋畸形,骨折线自大粗隆顶点开始,斜向内下方行走,达小粗隆部。 2.反粗隆间型:伤肢有短缩,外展,外旋略形,骨折线自大粗隆下方斜向内上方,达小粗隆的上方。 3.粗隆下型:骨折线经过大小粗隆的下方。 此外,尚有Evans分型,参照人民军医出版社出版《实用骨科学》第三版中介绍 的Evans分型系统进行分型。 I型:顺粗隆间骨折,无骨折移位,为稳定型骨折。 II型:骨折线至小粗隆上缘,该处骨皮质可压陷或否,骨折移位呈内翻畸形。 IIIA型:粗隆间骨折+小粗隆骨折,内翻畸形。 IIIB型:粗隆间骨折+大粗隆骨折,成为单独骨折块。

IV型:粗隆间骨折+大小粗隆骨折,亦可粉碎骨折。 V型:反粗隆骨折,即骨折线自小粗隆至大粗隆下. (三)疾病分期 1.早期:伤后2周内。 2.中期:伤后2周~4周。 3.晚期:伤后4周以上。 (四)证候诊断 参照国家中医药管理局重点专科协作组制定的《股骨粗隆间骨折中医诊疗方案(试行)》。 股骨粗隆间骨折临床常见证候: 早期:血瘀气滞证; 中期:瘀血凝滞证; 后期:肝肾亏虚证; 二、治疗方案 (一)整复和固定 1.整复 1.1 对于无移位的骨折无须整复。 1.2 对于有移位骨折可先行牵引,待3~4天肿胀消减、缩短畸形矫正后,再运用手法进行整复。 1.2.1 牵引 根据患者具体情况选择皮肤牵引、踝套牵引、股骨髁上或胫骨结节骨牵引;一般高龄患者皮肤条件较差,应以骨牵引为主。骨折近端受髂腰肌牵引而出现近端向前,远端向后移位者,应在维持屈髋、屈膝的体位下给予足够大的牵引重量。对于髋内翻

股骨粗隆间骨折诊断及治疗进展 股骨粗隆间骨折(intertrochanteric femoral fracture,IFF)是指发生于股骨颈基底部至小粗隆水平以上骨折。Liporace 等[ ]的研究结果显示90%的IFF发生于65岁以上的老年人。股骨粗隆间骨折的保守治疗时间长,并发症多,死亡率较高;手术治疗已成为目前治疗IFF的基本原则[ ]。近年来,随着生物力学研究的不断深入,以及新型固定材料的问世与改进,股骨粗隆间骨折的手术治疗技术日趋成熟,现将其综述如下。 1临床分型 股骨粗隆间骨折的临床分型颇多,目前为大家熟知并广泛应用的有以下4种:Evans分型。Boyd―Griffin分型,Jensen分型以及AO分型。 1.1 Evans分型:1949年Evans[ ]提出了一个股骨粗隆间骨折的简单分型方法,根据骨折线方向将骨折分为稳定型和不稳定型2种主要类型,其中I型又进一步分出4个亚型。 I型:骨折线从小粗隆向外、向上延伸。I a型:骨折无移位,小粗隆无骨折。骨折稳定;I b型:骨折有移位,小粗隆有骨折,复位后内侧骨皮质能附着,骨折稳定;I c型:骨折有移位,小粗隆有骨折,复位后内侧骨皮质不能附着,骨折不稳定; I d型:粉碎骨折,至少包括大小粗隆4部分骨折块,骨折不稳定。Ⅱ型:骨折线自小粗隆斜向外下方,骨折不稳定。

1.2 Boyd―Griffin分型:1949年Boyd和Gfiffin[ ]将股骨粗隆间骨折分为4型.包括了从股骨颈的关节囊以外部分至小粗隆下方5 cm的所有骨折。 I型:骨折线沿粗隆间线延伸,稳定无移位。骨折整复较为简单,预后良好。Ⅱ型:为粉碎性骨折,骨折线主要沿粗隆间线,在皮质上形成多个骨片,整复比较困难。其特殊形式是粗隆间前后线型骨折(只能在髋关节侧位片上看到),在x线正位片上骨折同I型。但在侧位片上可见到冠状面的附加骨片。Ⅲ型:骨折在粗隆下基底部,骨折线经过骨干的近端到远端或到小粗隆,有不同程度的粉碎性骨折,整复较为困难,可引起许多并发症。Ⅳ型:骨折包括粗隆区和股骨近端两部分,股骨干多呈螺旋形斜形或蝶形骨折,骨折不稳定。 1.3 Jensen分型:1975年Jensen对Evans分型进行了改进,基于大小粗隆是否受累及复位是否稳定而分为5型[ ]。 I型:2骨折片段,骨折无移位。Ⅱ型:2骨折片段,骨折有移位。Ⅲ型:3骨折片段,由于大粗隆骨折并移位而缺乏后外侧支持。Ⅳ型:3骨折片段,由于小粗隆或股骨矩骨折而缺乏内侧支持。V型:3骨折片段,同时缺乏内侧和后外侧支持,为Ⅲ型和Ⅳ型的结合。 1.4 AO分型[ ]:1981年AO将股骨粗隆间骨折纳入其整体骨折分型体系中。归为A类骨折。 Al型:经转子的简单骨折,内侧骨皮质仍有良好的支撑,

不稳定型股骨粗隆间骨折治疗中小粗隆骨折的处理 目的分析不同方式处理不稳定型股骨粗隆间骨折(Femoral intertrochanteric fracture,FIF)中小粗隆骨折利弊。方法对小粗隆进行复位固定FIF者32例入观察组,不进行复位固定者42例纳入对照组,对比相关指标。结果观察组手术时间、术中出血量高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);12个月后观察组髋关节功能评分(87±5)分高于对照组(82±7)分,差异具有统计学意义(P <0.05);观察组术中输血率高于对照组、后遗症发生率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论对FIF中小粗隆骨折进行内固定处理,有助于改善患者预后,促进术后髋关节功能恢复,但有一定适应证、禁忌症,且可能增加术中创伤、出血风险;老年、合并有其它疾病、手术耐受相对较差者,不应合并处理小粗隆骨折,对于存在内侧皮质缺损等内固定不稳定高危風险因素、耐受较好、术后短期并发症发生风险较低患者,可考虑合并处理小粗隆骨折,但并非必要措施。 Abstract:Objective To analysis the different treatment of unstable femoral intertrochanteric fracture(Femoral intertrochanteric fracture,FIF)the advantages and disadvantages of small and medium-sized intertrochanteric fracture.Methods The lesser trochanter for reduction and fixation of FIF in 32 cases in the observation group,not for reduction and fixation in 42 cases in the control group,the related index comparison.Results In the observation group,operation time,intraoperative blood loss was higher than the control group,with significant difference(P<0.05);observation group 12 months after hip joint function score(87±5)is higher than the control group (82±7),with significant difference(P<0.05);the patients in the observation group blood transfusion rate was higher than the control group,the sequela rate is lower than that of the control group,with significant difference(P<0.05).Conclusion The FIF small trochanter fracture treated by internal fixation,help to improve the prognosis of the patients,promote the recovery of hip joint function after operation,but there are some indications,contraindications,and may increase the risk of bleeding in surgery,trauma complicated with other diseases;elderly,tolerance,operation is relatively poor,should not be combined with the treatment of small intertrochanteric fracture of medial cortical defect,for the existence of the internal fixation of unstable high risk factors,good tolerance,short-term postoperative complications is low risk patients can be considered small,combined treatment of intertrochanteric fracture,but not necessary measures. Key words:Unstable intertrochanteric fracture;Small trochanter fracture;Operation;Fixation 股骨粗隆间骨折是老年人常见骨折,约占全身骨折3%~4%,占髋部骨折45%,其中约有35%~40%属不稳定型骨折,是致患者死亡的主要原因,FIF病死率高达15%~20%[1]。不稳定型FIF病死率、内固定失败率、后遗症发生率相对较高,早期死亡率高,术后功能恢复较差[2]。小粗隆骨折是不稳定型FIF主

股骨粗隆间骨折治疗进展 股骨粗隆间骨折是中老年人常见的一种骨折类型,随着人口老龄化,它的发病率也在逐年增加。该病的治疗方法总体分为保守治疗与手术治疗。近年来,随着各项技术的发展及对疾病认识的不断完善,股骨粗隆间骨折的治疗方法也在不断改进,但各种治疗方法的疗效千差万别,本文对各种股骨粗隆间骨折治疗方法进行对比,就其治疗进展作一综述。 标签:股骨粗隆间骨折;保守治疗;手术治疗 股骨粗隆间骨折(intertrochanteric fracture of femur,IFF)指股骨颈基底到小粗隆下平面区域内的骨折,为关节囊外骨折,多发生于老年人,与骨质疏松有关,多由跌倒引起,老年人多合并心脑血管疾病等,因此病死率较高。随着生物力学研究的不断发展、内固定材质的不断改进、手术操作技术的逐渐提高,IFF 患者的病死率明显降低。目前IFF的治疗方法很多,但治疗效果千差万别。本文综合国内外文献,对IFF的治疗作简要阐述。 1 保守治疗 对于IFF,目前临床上常用的保守治疗方法为牵引,牵引治疗简单、实用。该法适用于各种类型的IFF,是本病一种必不可少的治疗方法[1]。保守治疗适用于一般情况太差,无法耐受手术及麻醉,拒绝手术的患者,尤其是移位不明显的稳定型骨折伴有较严重的内科疾病不能接受手术的患者。保守治疗相对手术治疗,对于骨折处周围的血运损伤较小,但增加了患者的卧床时间,加重了护理工作,期间容易发生许多并发症,如坠积性肺炎、压疮、血管栓塞、泌尿系统感染等,严重时甚至导致死亡。因此,对于IFF,越来越多的学者趋向于手术治疗[2]。 2 手术治疗 IFF多主张手术治疗,对于手术时机,Al-Ani等[3]对850例IFF患者的前瞻性研究,认为手术应该在伤后入院24~48 h完成,除非患者有严重的并发症。目前治疗IFF的内固定系统总体上可以分为髓外钉板系统和髓内固定系统两大类。 2.1 外固定支架 外固定支架治疗是一种半侵入穿针外固定手术方法,利用外固定支架进行骨折治疗时,减小了对骨质周围软组织的损伤,减少了对骨折处血液循环的破坏,有利于根据具体情况对骨折固定进行适当的调整,对伴有一系列内科疾病的老年患者、不能耐受手术麻醉及手术带来创伤的患者较为适用。外固定支架的缺点在于针道与外界相通易发生感染,固定的钢针需穿过肌肉而影响活动,外装置需留置体外且体积过大,使患者感觉不适应,从而对日常活动造成影响。Kazakos等[4]研究分析了56例采用外固定支架法治疗IFF的患者,6个月患者死亡率为

股骨粗隆间骨折中医诊疗方案 一诊断 (一)疾病诊断 1.中医诊断:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.9-94)。 (1)年龄:股骨粗隆间骨折多见于老年人,女性稍多。 (2)病史:多有外伤史。 (3)症状:髋部疼痛,肿胀明显,大粗隆处压痛,典型外旋、短缩畸形,可触及骨擦音,功能障碍。 (4)X线摄片检查可明确诊断及类型。 2.西医诊断:参照《实用骨科学》第三版(徐银坎、葛宝丰、胥少汀编著,人民军医出版社,2008年)。 (1)多见于老年患者。患髋直接或间接暴力外伤史。 (2)外伤后引起髋部剧烈疼痛,不能站立或行走。 (3)患髋肿胀,局部皮下淤血,下肢外旋短缩畸形明显,大粗隆部压痛明显。 (4)拍摄x光片可明确骨折及分型。 (二)骨折分型 【证候诊断】 1.血瘀气滞证:伤后2周以内。外伤后经络受损,血溢脉外,瘀于皮下筋膜,阻塞气血、气滞血瘀。局部压痛,舌质淡,苔薄白,脉弦。 2.瘀血凝滞证:伤后2-4周。仍有瘀凝气滞,肿痛尚未尽除,断骨已正,骨折未愈,伤处疼痛拒按则加剧,功能活动障碍。舌红或有瘀点,苔白,脉弦。 3.肝肾不足证:骨折4周以上。断骨未坚,筋脉疲软,可出现头晕耳鸣,腰膝酸软,两目干涩,视物模糊,五心烦热,遗精盗汗,舌红苔薄,脉细数。 【分期】 一、骨折类型 (一) 顺粗隆间骨折:骨折线的走行方向大致与粗隆间线平行。按照EVAN 标准分为4型。 Ⅰ型:顺粗隆间骨折,无骨折移位,为稳定性骨折。 Ⅱ型:骨折线至小粗隆上缘,该处骨皮质可压缩否,骨折移位呈内翻变位。 ⅢA型:小粗隆骨折变为游离骨片,粗隆间骨折移位,内翻畸形。

ⅢB型:粗隆间骨折如大粗隆骨折,成为单独骨折块。 Ⅳ型:粗隆间骨折外,大小粗隆各成为单独骨折块,亦可为粉碎性骨折。 (二)骨折线与粗隆间线方向相反,小粗隆也可形成为游离骨片。 此外,骨折线经过大小粗隆下方成为横型,斜形、锯齿形,骨折也可能轻度粉碎为粗隆下骨折。 二、治疗方案 (一)整复和固定 1.整复 1.1 对于无移位的骨折无须整复。 1.2 对于有移位骨折可先行牵引,待3~4天肿胀消减、缩短畸形矫正后,再运用手法进行整复。 1.2.1 牵引 根据患者具体情况选择皮肤牵引、踝套牵引、股骨髁上或胫骨结节骨牵引;一般高龄患者皮肤条件较差,应以骨牵引为主。骨折近端受髂腰肌牵引而出现近端向前,远端向后移位者,应在维持屈髋、屈膝的体位下给予足够大的牵引重量。对于髋内翻同时合并有明显向前成角,股骨颈前倾角消失或变为负角者,可将患肢置于布朗氏架上行骨牵引予以纠正。 2.固定 2.1 无移位的稳定型骨折或不能耐受手法整复、手术的高龄体弱患者,嘱患者卧床,患肢丁字鞋或牵引固定8~12周。伤后一周可逐步开展功能锻炼。 2.2手法、牵引整复后的骨折,可采用单边外固定支架等方式固定 2.2.1单边外固定支架固定 2.3.内固定 (标准化)动力加压钢板(DHS)改良微创手术、微创经皮植入加压钢板内固定术(MIS-PC.C.P)等,GAMMA钉、股骨近端髓内钉(PFNA)等进行固定。 (二)药物治疗 1.外治 可以外敷膏剂、散剂、巴布剂、水剂等,也可采用熏、洗等方法。2.内服按骨折三期辨证施治进行分期治疗。 (1)骨折初期: 治法:行气活血,消肿止痛。 推荐方药:桃红四物汤加减。桃仁、红花、牛膝、灵脂、归尾、丹参、独活、木香、赤芍等。 中成药:跌打七厘片等。

股骨粗隆间骨折教学查 房

股骨粗隆间骨折教学查 房 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

内容: 第一阶段: 在示教师里,陈芒芒主治医师首先介绍了此次教学查房的程序。 首先,约10分钟,由郑祥坚住院医师在示教室里汇报了病史:1患者,董友肖,女,94岁,既往史无殊,否认药物过敏史。2因“跌倒致左髋部疼痛伴活动受限12小时”入院。3体检:左下肢未见明显畸形,左髋部活动受限,左足趾活动可,浅深感觉正常,血循可。4辅助检查:X片提示:左股骨粗隆间骨折。初步诊断:左股骨粗隆间骨折。目前完善检查,排查手术禁忌,限期行闭合复位髓内钉内固定术。汇报完毕。 郑祥坚提出自己疑问:1股骨粗隆间骨折有哪些治疗方法2股骨粗隆间骨折的手术指征是什么 带着这两个问题,带教老师陈芒芒带着问题,并介绍了问诊技巧,查体要点,及注意事项进入病房。 第二阶段: 在病房,约30分钟,陈芒芒带教老师带领学生到床边问诊,核实病史及治疗经过。并向病人说明了此次教学查房的目的,并获得了她的同意。 郑祥坚住院医师进行问诊和查体。主要的几项查体:1下肢长度的测量2Nelaton’s征3检查了患肢的末梢血循、各趾活动情况,感觉情况,并查阅了X片。问诊及查体完毕后,郑祥坚同学向病人表达了谢意。 陈芒芒带教老师在学生问诊及查体完毕后,进行了补充和说明:骨科不应当忽视病史的重要性。至于查体:1下肢长度的测量是:髂前上棘到同侧肢体内踝远端的距离(真性长度)或自脐到胫骨内踝下缘的距离(相对长度)。2Nelaton’s征:侧卧,髋关节屈90~120度,自坐骨结节至髂前上棘的连线称为nelaton线.如果发生髋关节脱位,股

股骨粗隆间骨折治疗的研究进展 发表时间:2014-08-25T15:57:44.827Z 来源:《医药前沿》2014年第10期供稿作者:韦彩云 [导读] 发生于股骨颈基底部至小粗隆水平以上的骨折称为股骨粗隆间骨折(intertrochantericfemoral fracture,IFF)。 韦彩云 (广西平果县中医医院外科 531400) 【摘要】股骨粗隆间骨折老年人多发,是临床常见的骨折之一。保守治疗死亡率高,并发症多,治疗时间长;手术治疗可达到牢靠、固定、早期功能锻练,尽快恢复功能,减少病发症,降低死亡率。因此,手术治疗是股骨粗隆间骨折的首选方法。 【关键词】股骨骨折内固定 【中图分类号】R687 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2014)10-0378-02 发生于股骨颈基底部至小粗隆水平以上的骨折称为股骨粗隆间骨折(intertrochantericfemoral fracture,IFF)。有研究显示,65岁以上老年人占IFF发病率的90%左右[1]。由于股骨粗隆间骨折保守治疗死亡率高,并发症多,治疗时间长,因此,目前治疗IFF的基本原则为手术治疗[2]。本文对近年来股骨粗隆间骨折治疗研究进展作一概述。 1. 保守治疗 保守治疗并发症多,护理工作繁重。长期卧床,易导致肌肉萎缩、废用性骨质疏松、肢体短缩、髋内翻等。由于长期卧床,易造成下肢深静脉血栓形成、泌尿系统感染、褥疮、肺部感染等,严重威胁生命。有研究报道保守治疗死亡率高达35%左右,发生髋内翻的发生率为40.50%[3]。目前保守治疗仅适用于存在术前并发症或严重伴随疾病、无法耐受手术及麻醉、一般情况太差的患者,不得已而采用保守治疗。在李亚东等的研究中,32例采用保守治疗的患者均存在术前并发症或较严重的伴随疾病[4]。 2. 手术治疗 有研究表明,早期手术治疗的IFF患者的疗效明显优于保守治疗者[5],目前大多数学者主张早期手术治疗。 2.1人工关节置换术 对于合并风湿性关节炎、骨性关节炎、股骨头坏死的高龄患者常发生粉碎性IFF,可应用人工关节置换术,提高生活质量,减少并发症,早期下地活动[6]。由于人工关节置换术费用高,风险大,围手术期出血多,创伤大[7],而且有许多并发症如需二次翻修手术、假体座位骨折、人工假体松动、脱位、感染等发生,因此,术前应慎重考虑。 2.2外固定架固定 外固定架适用于不能耐受内固定手术、年老体弱多病及严重多发性创伤的患者[8],主要目的是便于护理,稳定骨折[9]。该手术可在局麻下进行,创伤小,手术时间短,不破坏骨折端血运,无需暴露骨折断端,但缺点是发生关节功能障碍,局部疼痛;针道易感染;钢针易退出、松动,携带不方便;易发生固定期骨质疏松;抗内翻应力差,欠牢靠等。 2.3髓内固定系统 随内固定系统主要由:PFN-A,股骨近端髓内钉(PFN),Gamma钉等,其优点有:(1)内固定物发生断裂几率降低;(2)骨折端干扰减少,可提高骨折愈合率;(3)可有效防止旋转畸形;(4)能很好地恢复颈干角。目前对于股骨粗隆间骨折,尤其是粉碎性不稳定型骨折的首选方法为髓内固定[10]。 2.3.1 Gamma钉 主要由锁钉、拉力螺钉和髓内主钉构成。Gamma钉具有允许术后早期负重,可用于转子下骨折及逆转子下骨折,有效防止髋内翻等优点。主要缺点包括手术操作要求高,手术人员受辐射损伤,拉力螺钉从股骨头退钉或切出发生率高,抗旋转能力差,可造成股骨干爆裂骨折等。 2.3.2 PFN PFN克服了Gamma钉的缺点,保留其优点:(1)远端直径小,有效防止股骨干骨折的发生[11];(2)远端交锁钉孔可以静态交锁及动态交锁;(3)近端可将拉力螺钉置入股骨头,减少断钉和拉力螺钉切割的发生率[12];(4)髓内主钉外翻角为6°,使髓内钉插入更顺利;(5)缩短了操作时间,不必扩髓,减少了Gamma钉植入时可能发生的脂肪栓塞、出血、股骨干骨折等的发生[13]。目前PFN公认为较好的治疗IFF的方式。 2.3.3 PFN-A PFN-A避免身材矮小患者难以放置2枚螺钉的问题,缩短了手术时间,取代了PFN的2枚螺钉,但抗内翻畸形能力,抗旋转稳定性,抗切出稳定性提高。其主要缺点为要求一次成功,对手术者的技巧要求较高,且打入螺旋刀片前需临时固定和良好的复位,否则易导致骨折断续分离。 2.4钉板系统 近年来,股骨近端锁定钢板或解剖型钢板用于IFF,效果良好。该手术基本适用于任何IFF,尤其是其他手术失败及骨质疏松的老年人,其创伤小,操作简单。但术后早期活动易导致髋内翻的发生[14]。 综上所述,选择IFF治疗方法应综合考虑骨质疏松、健康状况、患者年龄、骨折类型等因素,应尽早手术治疗,早期尽最大程度的恢复功能。 参考文献 [1]Liporace FA,Egol KA,Tejwani N,et a1.What,s new in hip fracture?Current concepts [J].Am J Orhop,2005,34(2):66-74. [2] Cole PA,Bhandari M.What’s new in orthopaedic trauma[J].J Bone Joint Surg (Am),2005,87(12):2823-2838. [3]Lin PC.Chang SY.Functional recovery among elderly people one year after hip fracture surgery[J].J Nurs Res,2004,12(1):72-82. [4]李亚东,刘长贵,王宝军,等.老年人股骨粗隆间骨折骨牵引治疗的临床分析[J].中国临床医生,2005,33(5):30-32. [5]Doruk H,Mas MR,Yildiz C,et a1.The effect ofthe timing of hip fracture surgery on theactivity of daily living and mortality in the elderly[J].Arch Gerontol and Geriatrics, 2004,39(2):179-185.

内容: 第一阶段: 在示教师里,陈芒芒主治医师首先介绍了此次教学查房的程序。 首先,约10分钟,由郑祥坚住院医师在示教室里汇报了病史:1患者,董友肖,女,94岁,既往史无殊,否认药物过敏史。2因“跌倒致左髋部疼痛伴活动受限12小时”入院。3体检:左下肢未见明显畸形,左髋部活动受限,左足趾活动可,浅深感觉正常,血循可。4辅助检查:X片提示:左股骨粗隆间骨折。初步诊断:左股骨粗隆间骨折。目前完善检查,排查手术禁忌,限期行闭合复位髓内钉内固定术。汇报完毕。 郑祥坚提出自己疑问:1股骨粗隆间骨折有哪些治疗方法2股骨粗隆间骨折的手术指征是什么 带着这两个问题,带教老师陈芒芒带着问题,并介绍了问诊技巧,查体要点,及注意事项进入病房。 第二阶段: 在病房,约30分钟,陈芒芒带教老师带领学生到床边问诊,核实病史及治疗经过。并向病人说明了此次教学查房的目的,并获得了她的同意。 郑祥坚住院医师进行问诊和查体。主要的几项查体:1下肢长度的测量2Nelaton’s征3检查了患肢的末梢血循、各趾活动情况,感觉情况,并查阅了X片。问诊及查体完毕后,郑祥坚同学向病人表达了谢意。 陈芒芒带教老师在学生问诊及查体完毕后,进行了补充和说明:骨科不应当忽视病史的重要性。至于查体:1下肢长度的测量是:髂前上棘到同侧肢体内踝远端的距离(真性长度)或自脐到胫骨内踝下缘的距离(相对长度)。2Nelaton’s征:侧卧,髋关节屈90~120度,自坐骨结节至髂前上棘的连线称为nelaton线.如果发生髋关节脱位,股骨颈骨折,

粗隆间骨折,大转子可移到上方。当然,也可以查体阴性。3查体要先和患者沟通好,切勿粗暴独行。陈主治并进行提问:股骨粗隆间骨折和股骨颈骨折在查体上有哪些鉴别点 郑祥坚回答:1股骨粗隆间骨折淤青较为严重。2股骨粗隆间骨折下肢外旋度数高,可为90度。这些可能与其解剖特点有关,股骨粗隆间骨折是关节外骨折,而股骨颈骨折是关节囊内骨折。 第三阶段: 回到示教室讨论阶段。讨论完毕后,由陈芒芒主治医生进行了规范的股骨粗隆间骨折的教学上课。期间,通过启发式的教学方法,和同学互动,相互提出问题。陈芒芒带教老师指出:汇报病史的过程,仍有一定的不足,需严格按照格式,勿前后颠倒,顺序混乱。我们骨科的查体顺序是:视触叩动量。 陈芒芒主治医生提出问题:股骨粗隆间骨折的临床表现有哪些 郑祥坚医生回答:1.外伤后局部疼痛、肿胀、压痛和功能障碍均较明显,有时髋外侧可见皮下淤血斑,伤后患肢活动受限,不能站立、行走。2.大粗隆部肿胀、压痛、伤肢有短缩,远侧段处于极度外旋位,严重者可达90°外旋。还可伴有内收畸形。 陈芒芒主治医生提出问题:股骨粗隆间骨折的分型 郑祥坚医生回答:一类为顺粗隆间骨折,可分为4型。 Ⅰ型:顺粗隆间骨折,无骨折移位,为稳定性骨折。? Ⅱ型:骨折线至小粗隆上缘,该处骨皮质可压陷或否,骨折移位呈内翻变位。? ⅢA型:小粗隆骨折变为游离骨片,粗隆间骨折移位,内翻畸形。? ⅢB型:粗隆间骨折加大粗隆骨折,成为单独骨折块。? Ⅳ型:除粗隆间骨折外,大小粗隆各成为单独骨折块,亦可为粉碎性骨折。?

股骨粗隆间骨折围手术期中医诊疗方案股骨粗隆间骨折是指股骨颈基底至小转子水平以上部位的骨折。 一、诊断 (一)疾病诊断 1.年龄:股骨粗隆间骨折多见于老年人,女性稍多。 2.病史: 多有外伤史。 3.症状:髋部疼痛,肿胀明显,大粗隆处压痛,典型外旋、短缩畸形,可触及骨擦音,功能障碍。 4.X线摄片、CT检查可明确诊断及类型。 (二)证候诊断根据病程,可分为早期、中期、后期三期。 1.早期:血瘀气滞型 临床证候:伤后2周内,患髋疼痛明显,局部肿胀,瘀血斑,不能站立,患侧髋关节功能丧失,患肢外旋及短缩畸形,舌质紫暗或有瘀斑,脉弦涩。 征候分析:外伤跌仆初期,骨折筋伤,血离经脉,瘀织不散,气血瘀阻不通,故局部肿胀,疼痛明显。骨折后肢体不能支撑负重,故不能站立,患肢外旋短缩畸形。舌质紫暗,脉弦涩均为骨折初期血瘀气滞之象。 2.中期:瘀血凝滞型 临床证候:伤后2-4周,肿胀逐渐消退,疼痛减轻,仍有瘀凝气滞,肿痛尚未尽除,断骨已正,骨折未愈,伤处疼痛拒按则加剧,功能丧失未恢复,动则有疼痛感。舌红或有瘀点,苔白,脉弦。 证候分析:伤后中期,经适宜的治疗及正气抗邪的作用下,使气血瘀滞逐渐消退,故肿胀逐步消退,疼痛减轻。断骨初步连接而未坚,瘀滞虽消而未尽,故功能未恢复,动则有疼痛,舌质紫暗,脉弦为气血仍有瘀滞之征。 3.后期:肝肾不足型 临床证候:伤后4周以上,疼痛已消,断骨未坚,筋脉疲软,或年迈体弱,头晕目眩,腰膝酸软,两目干涩,视物模糊,五心烦热,遗精盗汗,舌嫩红苔薄,脉细数。 证候分析:年老体弱,肝肾精血不足,不能上润清窍,故头晕目眩,“腰为肾之府”“肾主骨”肝肾精血不足,故腰膝酸软,倦怠乏力,舌嫩红,脉细皆为肝肾两亏精血不足之象。(三)分型 ⒈根据骨折线的走向和骨折的程度分型: 顺粗隆间型:伤肢有短缩,内收,外旋畸形,骨折线自大粗隆顶点开始,斜向内下方行走,达小粗隆部。 反粗隆间型:伤肢有短缩,外展,外旋畸形,骨折线自大粗隆下方斜向内上方,达小粗隆的上方。 粗隆间粉碎型:骨折线经过大小粗隆的下方。 ⒉采用EWANS分型系统分型: Ⅰ型:顺粗隆间骨折,无骨折移位,为稳定型骨折。 Ⅱ型:骨折线至小粗隆上缘,该处皮质骨可压陷或否,骨折移位呈内翻形。 ⅢA型:粗隆间骨折+小粗隆骨折,内翻畸形。 ⅢB型:粗隆间骨折+大粗隆骨折,成为单独骨折块。 Ⅳ型:粗隆间骨折+大小粗隆骨折,亦可粉碎骨折。 Ⅴ型:反粗隆骨折,及骨折线自小粗隆至大粗隆下。

股骨粗隆间骨折诊疗案 一、概述:股骨粗隆间骨折,又称股骨转子间骨折,系指由股骨颈基底至小粗隆水平以上部位的骨折,是中老年人常见骨折之一,股骨粗隆部是老年骨质疏松的主要部位,骨折强度降低,很容易发生骨折。 二、诊断 (一)诊断依据 1、病史:有明显外伤史。 2、临床表现: (1)、伤后患部疼痛、活动时加重,疼痛可放射至大腿侧或膝部,髋关节功能障碍,患者不能站立或坐起。 (2)、患髋疼痛及轻度肿胀,患肢呈收、外旋和短缩畸形,大粗隆向上移位,股骨大转子处压痛,纵轴冲击痛(+)。 3、辅助检查: (1)、实验室检查:入院后常规检查血、尿、大便检查、生化全套、心电图及胸片,需手术病人查丙肝、乙肝表面抗原、凝血系统、梅毒血清、爱滋病抗体等。 (2)、患肢X 线片及CT 三维重建检查,了解骨折类型及损伤程度。 (3)、高龄患者,需增加检查双下肢动、静脉彩超、心脏彩超。 (二)证候分类 1、Eva ns根据骨折线向分为2种主要类型。其中I型又进一步分4个亚型。 I 型:骨折线从小粗隆向外、向上延伸。la 型:骨折无移位,小粗隆无骨折,骨折稳定;Ib 型:骨折有移位,小粗隆有骨折,复位后存皮质能附着,骨折稳定;Ic型: 骨折有移位,小粗隆有骨折,复位后存骨皮质不能附着,骨折不稳定;Id 型:粉碎骨折,至少包括大小粗隆4部分骨折块,骨折不稳定。U型:骨折线自小粗隆斜向外下,骨折不稳定。 2、按骨折线部位分类: (1)、顺粗隆间骨折:骨折线从大粗隆上斜向小粗隆。 (2)、逆粗隆间骨折:骨折线从大粗隆下斜向小粗隆。 (3)、粗隆下骨折:骨折线经过大小粗隆的下,成横形,斜形骨折。 3、中医辨证分型: (1)早期:气血瘀阻型临床证候:伤后1~2,患髋疼痛明显,局部肿胀,瘀血斑,

中医骨伤科临床诊疗指南·股骨粗隆间骨折(修订) 草案 1 范围 本指南提出股骨粗隆间骨折(又名股骨转子间骨折,下同)的诊断、辨证、治疗和功能康复。 本指南适用于股骨粗隆间骨折的诊断和治疗。 本指南适合骨伤科、中西医结合骨科、中医科、康复科等相关临床医师使用。 2 术语和定义. 下列术语和定义适用于本《指南》。 股骨粗隆间骨折intertrochanter fracture of femur 凡发生于股骨颈基底部至小转子部位的骨折均称为股骨粗隆间骨折。 3 诊断[1] 3.1病史 有明确的外伤史。 3.2症状体征 临床表现为患侧髋部疼痛、肿胀,功能受限,有移位的骨折可出现外旋短缩畸形,有广泛的皮下瘀斑。无移位骨折可仅有髋部疼痛。 3.3影像检查 X线片可见骨折线及移位情况,必要时进行CT、MRI检查。 3.4 分型 3.4.1 根据骨折线的走向和骨折端的位置分型: (1)顺粗隆间型:伤肢有短缩,内收,外旋畸形,骨折线自大粗隆顶点开始,斜向内下方行走,达小粗隆部。 (2)反粗隆间型:伤肢有短缩,外展,外旋畸形,骨折线自大粗隆下方斜向内上方,达小粗隆的上方。 3.4.2 Evans-Jensen 分型[2] Ⅰ型: 2 部分骨折,骨折无移位。 Ⅱ型: 2 部分骨折,骨折有移位。 Ⅲ型: 3 部分骨折,由于大转子骨折块移位而缺乏后外侧支持。 Ⅳ型: 3 部分骨折,由于小转子或股骨矩骨折缺乏内侧支持。 Ⅴ型: 4 骨折片段,缺乏内侧和外侧的支持, 为Ⅲ型和Ⅳ型的结合。 3.5 鉴别诊断 本病需要与髋部病理性骨折相鉴别。CT、MRI等影像学检查可帮助鉴别。 4、辨证 本辨证分型参考《中药新药临床研究指导原则》[3]、《中医病证诊断疗效标准》[4],在《中医骨伤科常见病诊疗指南》[5]的基础上结合前期的文献整理进一步完善和形成。股骨粗隆间骨折的辨证以三期辨证为主,需结合患者年龄、体质等因素,综合辨证。就骨折而言,分型如下: 4.1早期 伤后1-2周,主证为血瘀气滞、瘀血内阻。 主症:骨折,疼痛,肿胀,瘀斑等。 次症:口渴,尿赤,便秘,舌质红或有瘀斑,苔黄,脉浮数或脉浮紧。

DHS内固定治疗老年股骨粗隆间骨折 发表时间:2015-12-18T13:14:05.400Z 来源:《航空军医》2015年8期供稿作者:李江兴 [导读] 甘肃省天水市清水县人民医院骨科 DHS是手术治疗股骨粗隆间骨折较好的内固定方法。 甘肃省天水市清水县人民医院骨科甘肃清水 741400 【摘要】目的评价DHS内固定治疗老年股骨粗隆间骨折的疗效。方法回顾性分析我院2009年1月至2013年12月采用DHS内固定治疗老年股骨粗隆间Ⅰ~Ⅴ型骨折48例,年龄61~83岁,平均年龄68岁。结果获得平均1.2年随访者46例。采用Kuderna疗效评定:优18例,良22例,可5例,差1例。骨折骨性愈合44例,平均愈合时间5.2个月,内固定失效畸形愈合4例。结论 DHS是手术治疗股骨粗隆间骨折较好的内固定方法。 【关键词】老年;股骨粗隆间骨折;DHS;内固定 股骨粗隆间骨折常见于老年人,由于非手术治疗卧床时间长,并发症多,对于能耐受手术的患者,目前大多数学者主张采用内固定手术治疗[1~5],可有效地降低死亡率和髋内翻畸形。DHS内固定已经成为公认的较为理想的固定方法。该方法具有固定牢靠,抗弯强度大,创伤小等优点。我院2007年9月至2013年12月用DHS治疗老年股骨粗隆间Ⅰ~Ⅴ型骨折48例,效果满意。 1 资料与方法 1.1 一般资料:48例中,男19例,女29例;年龄61~81岁,平均68岁。左侧26例,右侧22例。跌倒摔伤38例,车祸伤4例,,坠落伤6例。48例均为闭合骨折,其中44例为单纯股骨粗隆间骨折,4例有合并伤。合并同侧Colles骨折、肋骨骨折各1例。48例粗隆间骨折按Evan′s分型,Ⅰ型5例,Ⅱ型15 例,Ⅲ型19例,Ⅳ型6例,Ⅴ型3例。来院时间为伤后2h~4d,受伤至手术时间为3~9d,平均8d。合并糖尿病3例,高血压8例,心肌缺血17例。 1.2 术前准备:入院后均行下肢皮肤牵引。常规行心、肺、肝肾功能测定,全面了解全身情况和各器官功能,术前拍摄骨盆正位片,充分了解骨折情况及骨质疏松情况,初步评估手术难度。为术中顺利复位和固定创造条件,以缩短手术时间,减少术中出血。术前备血400~800mL。由于老年人机体代偿功能下降,常合并一些内科病,因此,首先应进行全面系统的检查,评估病人的全身情况及手术耐受情况。对合并内科合并症的,如糖尿病、高血压、慢性支气管炎、心肌缺血等疾病的患者,要积极治疗,使指标控制在手术许可范围内,最大限度的降低手术风险。如对合并有糖尿病的老年患者,术前通常使用胰岛素治疗,使空腹血糖控制在7mmol/L以下,以减少术后感染的机会;对高血压患者需控制在基本正常范围;对80岁以上的老年人有严重心、脑、血管疾病,严重骨质疏松症的粗隆间粉碎性不稳定性骨折,慎用或不用DHS治疗。 1.3 手术方法:持续硬膜外麻醉或全麻,平卧位,臀部垫高,在股骨粗隆部依侧方钢板长度作一股外侧直切口,切口一般为15~ 20cm。显露股骨大粗隆下及股骨干上段,在C型臂X线机透视下,外展牵引闭合复位。确认骨折复位良好后,在大粗隆下2~3cm处外侧皮质前后中点为进针点,用骨钻钻一小孔,放置135°导引角度定位器,在C臂机透视下,保持约15°前倾角、平行股骨颈向股骨头方向穿入导针至股骨头软骨下0.5cm。X线透视正位导针经股骨颈中线偏向股骨距约0.5cm,侧位位于股骨颈长轴的正中。当确定导针的位置及深度都满意后,测深后结合X线透视,选择长度合适的鹅头钉。组合绞刀经导针扩孔后,用丝锥攻丝,拧入鹅头钉,其钉尖距股骨头关节面1.0cm 左右。置入套筒钢板使其与外侧骨皮质完全贴合。依次于各钉孔垂直股骨干钻孔、攻丝,拧入皮质骨螺钉,小粗隆骨折块用拉力螺钉固定。拧紧拉力钉尾帽使骨折断端加压。冲洗伤口,放置引流管,逐层缝合切口。 1.4 术后处理:预防性使用抗生素、镇痛药,输液维持水电解质平衡,补充营养和维生素等。患肢置轻度外旋位,穿“丁”字防旋鞋。术后第2天可行股四头肌收缩锻炼,12~14d拆线。48例切口均Ⅰ期愈合。稳定型骨折(Ⅰ型、Ⅱ型)3周后可扶拐不负重行走,6周后可扶拐部分负重行走。对于不稳定骨折(Ⅲ~Ⅴ型)4周内在床上行髋关节各方活动功能锻炼,4周后可下地扶拐不负重行走,8周后可扶拐部分负重行走。3个月后定期来门诊摄片复查,待X线片显示骨折临床愈合后方可弃拐负重行走。 2 结果 48例患者住院时合并肺部与尿路感染各4例,出院时治愈。46例获得随访,随访时间7个月~5年,平均1.2年。采用Kuderna[1]疗效评定标准,根据局部疼痛、髋关节活动范围和步态进行评分,优:大于17分;良:13~16分;可:9~12分;差:小于8分。评定结果:优18例,良22例,可5例,差1例,优良率86.9%。骨折骨性愈合44例,愈合时间4~6个月,平均5.2个月。内固定失效骨折畸形愈合髋内翻4例。21例术后1.5~2年取出内固定后粗隆部未再骨折。 3 讨论 3.1 股骨粗隆间骨折治疗方法的选择:目前用于股骨粗隆间骨折的内固定器主要有DHS、Gamma钉、股骨近端髓内钉、股骨近端锁定钢板。DHS是AO/ASIF组织专门为股骨粗隆间骨折而改进设计的内固定物。此钉有加压和滑动双重功能,它通过髋螺钉和侧方套筒钢板将股骨头颈与股骨干固定为一体,髋螺钉可在套筒内作轴向移动,带动骨折块自近端向远端滑动使骨折线相互嵌插,使骨折块压缩并获得稳定,具有早期活动和负重的优点,是目前临床上治疗股骨粗隆间骨折的金标准。而髓内钉理论上具有力臂短、弯矩小、作用在骨折端的压应力和张应力减少、局部加压作用更直接、远端锁钉能防旋转等优点,但临床应用上Gamma钉等髓内固定系统与DHS相比并不具有优势。有研究报告显示Gamma钉与手术操作相关的并发症较多,尤其与远侧锁钉相关。髓内钉插入时致大粗隆劈裂、远端锁钉处骨折、远期股骨远端骨折等特殊的并发症。对比手术时间、失血量、术后关节功能、自主症状、骨折愈合率等均无明显差异。DHS固定治疗老年股骨粗隆间骨折操作简单,可动力加压,力学强度可靠为患者功能康复创造了条件。在临床上取得了良好的效果。临床资料显示,DHS已成为治疗股骨粗隆间骨折的标准内固定物[2]。彭明学、钱亮报告股骨近端锁定钢板比DHS更适合治疗股骨粗隆间粉碎性骨折[3]。 3.2 并发症及预防:DHS内固定常见并发症有感染、深静脉血栓、头钉切割与退出股骨头颈、头钉折裂、钢板及螺钉折裂松动、髋内翻、骨不连等。上述并发症均出现在DHS应用早期,随着对DHS认识的加深和手术技术的提高,这些并发症已明显减少。这与骨质量、骨折类型、骨折复位情况、内固定位置密切相关。本组头钉穿出2例,均因头钉在股骨头颈外上,加之患者骨质疏松、体胖过早负重而穿出股骨头颈。预防这一类并发症,一是严格按手术规范操作,复位和导针在X线片上满意后方可安放内固定;二是应保证头钉的理想位置在股骨

股骨粗隆间骨折又名股骨转子间骨折,是老年人常见的骨折。随着社会的老龄化,人均寿命的延长,骨质疏松人数的增加,老年人发生股骨粗隆间骨折的概率呈上升趋势。仔细研究股骨粗隆间骨折的分型有利于对骨折程度作出更准确的评价,以选择更加适合的治疗方法和判断预后。股骨粗隆间骨折的分型加以综述。股骨粗隆间骨折由间接暴力和直接暴力损伤产生。老年患者的股骨粗隆间骨折,多为直接外力如跌倒所致。因常伴有不同程度的骨质疏松,故易造成严重的粉碎性骨折。股骨粗隆间骨折的分型很多,目前公认并得以应用的有以下十种:Evans分型(1949),Boyd Griffin分型(1949),Ramadier分型(1956),DecoulxLavarde 分型(1969),Ender分型(1970),Tronzo分型(1973),Jensen分型(1975),Deburge分型(1976),Briot分型(1980),AO分型(1981)。所有分型可归为两类:a)解剖学描述(Evans;Ramadier;Decoulx Lavarde);b)提示预后(Tronzo;Ender;Jensen改良的Evans分型)。任何骨折分型必须应用简便,并能指导治疗,同时提示预后才能具有临床意义。就股骨粗隆间骨折分型而言,能够对于骨折的稳定性及复位、固定之后骨折部位能否耐受生理应力做出判断尤为重要。AO分型,Evans分型,Jensen分型和Boyd Griffin分型为大家熟知并得以广泛应用。现介绍如下。 1AO分型 AO将股骨粗隆间骨折纳入其整体骨折分型系统中归为A类骨折。A1型:经转子的简单骨折(两部分),内侧骨皮质仍有良好的支撑,外侧骨皮质保持完好。1、沿转子间线;2、通过大转子;3、通过小转子。A2型:经转子的粉碎骨折,内侧和后方骨皮质在数个平面上破裂,但外侧骨皮质保持完好。1、有一内侧骨折块;2、有数块内侧骨折块;3、在小转子下延伸超过1cm。A3型:反转子间骨折,外侧骨皮质也有破裂。1、斜形;2、横形;3、粉碎。AO分型便于进行统计学分析。既对于股骨转子间骨折具有形态学描述,又可对于预后作出判断。同时在内固定物的选择方面也可出建议。 2Evans分型 Evans根据骨折线方向分为两种主要类型。Ⅰ型中,骨折线从小粗隆向上外延伸;Ⅱ型中,骨折线是反斜形。其中Ⅰ型1度和Ⅰ型2度属于稳定型占72%,Ⅰ型3度、Ⅰ型4度和Ⅱ型属于不稳定型占28%。Evans观察到稳定复位的关键是修复股骨转子区后内侧皮质的连续性,简单而实用,并有助于理解稳定性复位的特点,准确的预见股骨转子间骨折解剖复位和穿钉后继发骨折移位的可能性。 3Jensen分型 Jensen对于Evans分型进行了改进,基于大小粗隆是否受累及复位后骨折是否稳定而分为五型。Ⅰ型:2骨折片段,骨折无移位。Ⅱ型:2骨折片段,骨折有移位。Ⅲ型:3骨折片段,因为移位的大粗隆片段而缺乏后外侧支持。Ⅳ型:3骨折片段,由于小粗隆或股骨矩骨折缺乏内侧支持。Ⅴ型:3骨折片段,缺乏内侧和外侧的支持,为Ⅲ型和Ⅳ型的结合。Jensen 研究发现Ⅰ、Ⅱ型骨折94%复位后稳定;Ⅲ型骨折33%复位后稳定;Ⅳ型骨折21%复位后稳定;Ⅴ型骨折8%复位后稳定。Jensen指出大小粗隆的粉碎程度与复位后骨折的稳定性成反比。Jensen等在Evans分型的基础上改良,应用更广,研究表明,Jensen等改良的Evans 分型为判断复位后的稳定性和骨折再次移位的风险提供了最为可靠的预测。