1.★鲁人徙越

鲁人身善织履,妻善织缟①,而欲徙于越。或谓之曰:“子必穷矣。”鲁人曰:“何也?”曰:“履为履之也,而越人跣②行;缟为冠之也,而越人被发。以子之所长,游与不用之国,欲使无穷,其可得乎?”鲁人对曰:夫不用之国,可引而用之,其用益广,奈何穷也?”

(选自《韩非子·说林上》)

【注释】①缟(gǎo):古代的一种白绢。②铣(xiǎn):光脚。

【译文】

鲁人自己善于织草鞋,(他的)妻子善于织白绢,(他们)想搬到越国去。有人对他们说:“你们一定会很穷的。”鲁人问:“为什么呢?”(那个人)说:“草鞋是用来穿的,可是越人光脚走路;白绢是用来做帽子的,可是越人披头散发的,凭你所擅长的技能,到用不着的国家去(谋生),想要不贫穷,难道可能办到吗?”鲁国人就反问他说:“到了不用我们专长的地方,我们可以引导他们穿鞋戴帽,随着用途的不断推广,我们怎么会受穷呢?”

【阅读训练】

1.解释下列划横线词语。

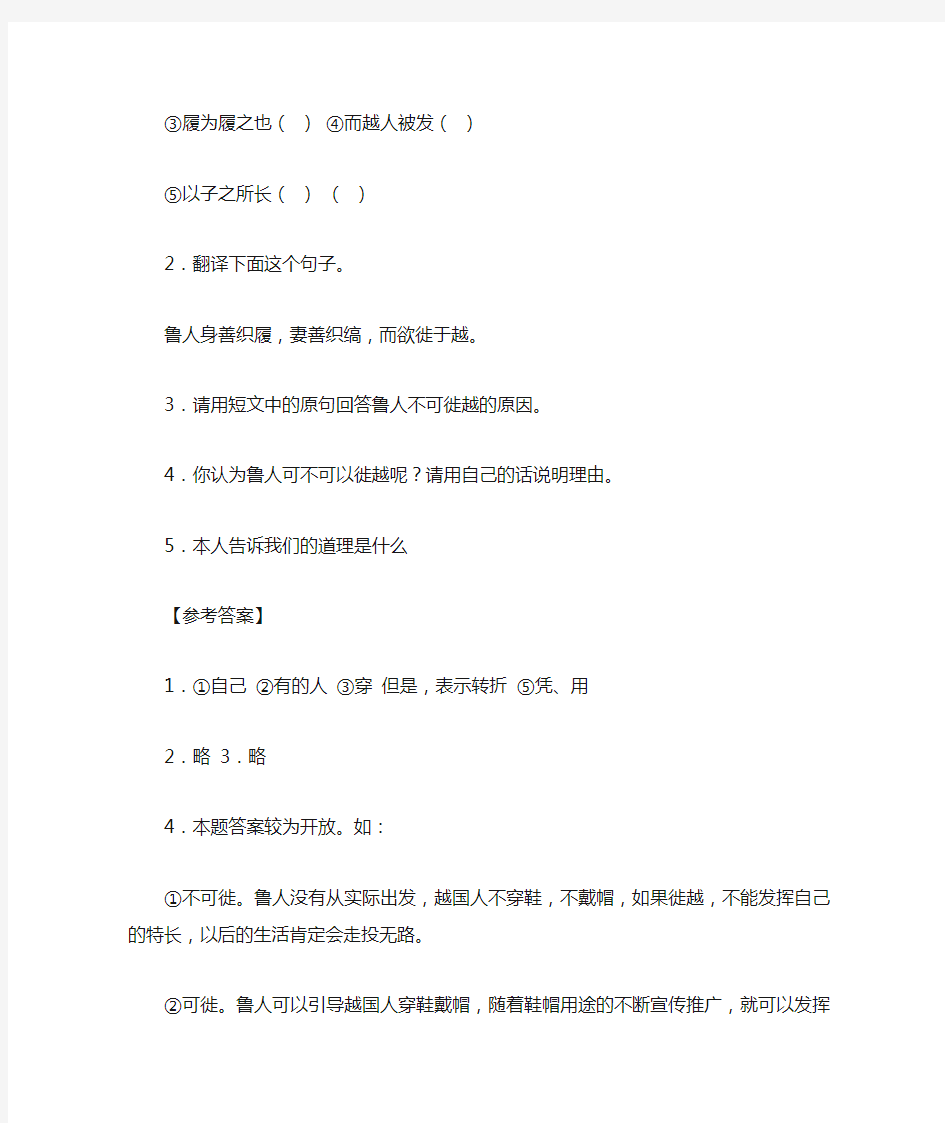

①鲁人身善织履()②或谓之曰()

③履为履之也()④而越人被发()

⑤以子之所长()()

2.翻译下面这个句子。

鲁人身善织履,妻善织缟,而欲徙于越。

3.请用短文中的原句回答鲁人不可徙越的原因。

4.你认为鲁人可不可以徙越呢?请用自己的话说明理由。

5.本人告诉我们的道理是什么

【参考答案】

1.①自己②有的人③穿但是,表示转折⑤凭、用

2.略 3.略

4.本题答案较为开放。如:

①不可徙。鲁人没有从实际出发,越国人不穿鞋,不戴帽,如果徙越,不能发挥自己的特长,以后的生活肯定会走投无路。

②可徙。鲁人可以引导越国人穿鞋戴帽,随着鞋帽用途的不断宣传推广,就可以发挥他们的特长,日后的生活会越来越好。

5.(1)凡做一事,制定行动计划,必须先做调查研究,从实际出发,万不可纯凭主观,心血来潮,莽撞从事。做生意特别要了解顾客的需要。(做事要切合实际,实是求是,人实际出发,分析客观条件,这才能收到良好的效果。)

(2)要学会换一种思路考虑问题,要善于对同一对象从不同角度、不同方面进行思维,从而得出自己的独特见解,这样才会创新,才能更好地把握时机。

2.★农夫殴宦

尝有农夫以驴负柴至城卖,遇宦者(太监)称“宫市”取之;才与绢数尺,又就索“门户”(指“门户”税),仍邀(强要)以驴送至内。农夫涕泣,以所得绢付之;不肯受,曰:“须汝驴送柴至内。”农夫曰:“我有父母妻子,待此然后食。今以柴与汝,不取直而归,汝尚不肯,我有死而已!”遂殴宦者。

(选自韩愈《顺宗实录·宫市》)

【译文】

曾经有一个农夫,用驴驮着木柴到城里来卖,遇到宦官自称“宫市”拿走他的木柴,只给了他几尺绢,又就地索取“门户”税,还强要(农夫)用驴把木柴送到内廷去。农夫哭了,把得到的绢又给了宦官,(宦官)不肯接受,说:“必须用你的驴把柴送到内廷。”农夫说:“我家有父母、妻子、儿女,等着卖柴得钱后,才能有饭吃。现在我把木柴给了你,不向你要价钱就回去,你还不肯放我,我也只有和你以死相拼了!”农夫就殴打了宦官。

(街使的属吏捉住他上报,德宗颁诏将宦官废免,赐给农夫十匹绢。然而,宫市并不因此而改变,谏官与御史们屡次规谏,德宗都不肯听从。)

【阅读训练】

1.解释文中加点词:

(1)才与绢数尺 (2)农夫涕泣 (3)不取直而归 (4)遂殴宦官

2.下列句子中加点的“以”与“仍邀以驴送至内”中的“以”用法相同的一项是:

A.以刀劈狼首 B.余故道为学之难以告之

C.不以物喜,不以己悲 D.有好事者船载以入

3.把画线句子翻译成现代汉语:

我有父母妻子,待此然后食。

4. 文中卖柴农夫与白居易笔下的卖炭翁的遭遇,揭露了怎样的社会现实?卖柴农夫与卖炭翁这两个人物形象有什么不同?请简要谈谈你的看法。

【参考答案】

1.(1)给 (2)眼泪 (3)通“值”价值 (4)就

2.A

3.略

4.揭露了“宫市”对劳动人民的剥削、迫害。

卖柴农夫性情刚烈,敢于奋起反抗;卖炭翁淳朴善良,逆来顺受。

3.★教学相长

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。

(选自《礼记·学记》)

【译文】

即使有美味的食品,不吃,就不知道它味美。即使有最好的道理,不学,也不知道它好。所以学了之后才知道自己有不够的地方,教人之后才知道自己也有不通之处。知道自己有所不足,然后才能严格要求自己;知道自己有不通之处,然后才能勉励自己奋发上进。所以说教人和学习是相互促进的。

【阅读训练】

1.解释句中加点词语

(1)不知其旨也(2)虽有至道(3)知困(4)教学相长也

2.翻译

(1)学然后知不足,教然后知困。

(2)故曰:教学相长也。

3.《教学相长》集中论证了____和___的关系,说明了___的道理。

【参考答案】

1.(1)味美(2)即使(3)困惑(4)增进,促进

2.(1)学了以后才知道自己自己有不够的地方,教人之后才知道自己也有不通之处。

(2)所以说教人和学习是相互促进的。

3.教学教与学是互相促进的。

4. ★樊重树木

樊重欲作器物,先种梓漆,时人嗤之。然积以岁月,皆得其用。向之笑者,咸来求假焉。此种植之不可已也。谚曰:“一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木。”此之谓也。

(选自《齐民要术》序)

【注释】樊重:人名。梓漆:梓树和漆树。

【译文】

樊重曾经想制作器物,他就先种植梓材和漆树。当时的人们都对他的做法嗤之以鼻。但是在几年之后,梓树和漆树都派上了用场。过去那些耻笑他的人,现在返过来都向他借这些东西。这说明种植树木是不可以停止的啊!俗谚说:“作一年的打算,不如种谷子;作十年的打算,不如种树。”说的就是这件事呀!

【阅读训练】

1. 解释句中加点词语

(1)然积以岁月(2)向之笑者(3)咸来求假焉

2.翻译

(1) 时人嗤之。

(2) 一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木。

3.“此之谓也”说的是什么道理?对你有何启示?

【参考答案】

1.(1)但是(2)从前(3)都

2.略

3.无论做什么事情都要造作准备,有长远打算。启示:学习也是如此。

5. ★颜回好学

回年二十九,发尽白,蚤死。孔子哭之恸,曰:“自吾有回,门人益亲。”鲁哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过。不幸短命死矣,今也则亡。”

【译文】

颜回二十九岁,头发全白了,过早地死了。孔子哭得十分伤心,说:“自从我有了颜回,学生们(以颜回为榜样)更加亲近我。”鲁哀公问:“你的学生中哪个最好学?”孔子回答说:“有个叫颜回的最好学,(他)从不把脾气发到别人身上,也不重犯同样的错误。可惜短命死了!现在再也没有这样的人了。”

(选自《史记·仲尼弟子列传》)

【阅读训练】

1. 解释句中加点词语

(1)蚤死(2)孔子哭之恸(3)门人益亲

2.翻译

(1) 弟子孰为好学?

(2) 不迁怒,不贰过。

3.孔子“哭之恸”的原因是什么?

【参考答案】

1.(1)早(2)极度悲哀(3)更加

2.略

3.颜回年轻轻就死了,现在没有像他那样好学的人了。

6. ★王充博览

王充少孤,乡里称孝。后到京师,受业太学,师事扶风班彪。好博览而不守章句。家贫无书,常游洛阳市肆,阅所卖书,一见辄能诵忆。日久,遂博通众流百家之言。

【译文】

王充少年时死了父亲,家乡人都赞扬他很孝敬。后来到了京城,在太学学习从业的本领,拜扶风班彪为师。王充爱好广泛,浏览而不拘泥于某些段落和句子。他家穷没有书,经常去逛洛阳街上的书店,浏览人家所卖的书,看一遍就能背诵。天长日久,于是(他)广泛地弄通了众多流派的学说。

【阅读训练】

1. 解释句中加点词语

(1)乡里称孝(2)师事扶风班彪(3)一见辄能诵忆 (4) 遂博

2.翻译

家贫无书,常游洛阳市肆

3.上文中“百家之言”中的“百家”是指什么?

【参考答案】

1.(1)赞扬(2)以……为师(3)就(4)就

2.略

3.指诸子百家的著作,如《老子》、《孟子》、《庄子》、《韩非子》、《荀子》等。

7. ★不记人过

吕蒙正①相公不喜记人过。初参知政事②,入朝堂,有朝士③于帘内指之曰:“是小子亦参政耶!” 蒙正佯为不闻而过之。其同列④怒,令诘其官位姓名,蒙正遂止之。罢朝,同列犹不能平,悔不穷问。蒙正曰:“一知其姓名,则终身不能忘,固不如无知也。不问之何损?” 时人皆服其量⑤。

(选自宋·司马光《涑水记闻》,略有改动)

【译文】

吕蒙正相公不喜欢记着别人的过失。刚刚担任参知政事,进入朝堂时,有一位中央官员在朝堂帘内指着吕蒙正说:“这小子也当上了参知政事了呀?”吕蒙正装作没有听见而走过去了。与吕蒙正同在朝班的同事非常愤怒,下令责问那个人的官位和姓名。吕蒙正急忙制止不让查问。下朝以后,那同事仍然愤愤不平,后悔当时没有彻底查问。吕蒙正则说:“一旦知道那个人的姓名;就终身不能忘记,不如不知道那个人的姓名为好。(况且)不去追问那个人的姓名,对我来说又有什么损失呢?”当时的人都佩服吕蒙正的度量。

【注释】

①吕蒙正(994--1011):宋代政治家。②初任参知政事,初:刚刚; 参知政事:官名,副宰相;③朝士:中央官员。④同列:同事。⑤量:肚量。

【阅读训练】

1. 解释句中加点词语

(1)不喜记人过(2)佯为不闻(3)令诘其官位姓名 (4) 遂止之

2.翻译

(1) 罢朝,同列犹不能平。

(2) 不问之何损?

3.上文赞美了吕蒙正在怎样的品质?

【参考答案】

1.(1)过失、过错(2)假装(3)责问(4)制止

2.略

3.吕蒙正为人正直,襟怀坦白,不喜欢记着别人的过失寻机报复。有胸怀,更有智慧。

8.★欲食半饼喻

譬如有人,因其饥故,食七枚煎饼。食六枚半已,便得饱满。其人嗔恙①,以手自打,而作是言:“我今饱足,由此半饼。然前六饼,唐②自捐弃。设知半饼能充足者,应先食之。”

(选自《百喻经》)

【注释】①嗔恙:责怪自己有病。②唐:空,徒然。

【译文】

比如有个人因为肚子饿的原因,要吃七个煎饼。他吃了六个半时就停下了,觉得很饱了。这时,他就责怪自己有病,用手打着自己,说了这样的话:“我现在吃饱了,是因为吃了这半个饼,前面的六个饼都白白地浪费了。假如知道这半个饼就能吃饱,我就应该先吃这半个饼。”

【阅读训练】

1. 解释句中加点词语

(1)因其饥故(2)食六枚半已(3)设知半饼能充足者

2.翻译

我今饱足,由此半饼。然前六饼,唐自捐弃

3.这个故事讽刺了怎样的人?

【参考答案】

1.(1)原因、缘故(2)停止(3)假如 2.略

3.讽刺了那种不究因果而钻牛角尖、徒生苦恼的糊涂虫(愚蠢的人)。

9. ★反裘负刍

魏文侯出游,见路人反裘①而负刍②。文侯曰:“胡为反裘而负刍?”对曰:“臣爱其毛。”文侯曰:“若不知其里尽而毛无所恃耶?”

【译文】

魏国国君文侯出门游历,看见一个路人将裘皮衣服翻过来穿然后背柴火。文侯说:“为什么将裘皮衣服翻过来穿而背柴火?”路人回答说:“我爱惜它的毛。”文侯说:“你不知道里皮磨坏了,那么毛就没地方附着了吗?”

【注释】

①裘:皮衣。②刍:柴火。

【阅读训练】

1. 解释句中加点词语

(1)反裘而负刍(2)胡为反裘而负刍(3)若不知其里尽

2.翻译

若不知其里尽而毛无所恃耶?

3.出自这个故事的一个成语是_________________________。

【参考答案】

1.(1)背(2)为什么(3)你

2.略

3.皮之不存,毛将焉附

10. ★管庄子刺虎

有两虎争人而斗者,管庄子将刺之。管与止之曰:“虎者,戾虫;人者,甘饵也。今两虎争人而斗,小者必死,大者必伤。子待伤虎而刺之,则是一举而兼两虎也。无刺一虎之劳,而有刺两虎之名。

(选自《战国策·秦策二》)

【译文】

有两只为争吃一个人而相斗的老虎,管庄子想要刺死它们。管与止住他说:“老虎,是凶暴的动物;人是它们的美味。现在两只老虎因争吃人而互相争斗,小的一定会死,大的一定会受伤。你等这两只老虎受伤后再刺杀他们,这就只用一个举动杀死两只老虎了。不用刺死一只老虎的力气,却能赢得一下子杀死两只老虎的名声。”

【阅读训练】

1. 解释句中加点词语

(1)管与止之曰(2)子待伤虎而刺之(3)则是一举 (4) 而有刺两虎之名

2.翻译

(1) 有两虎争人而斗者。

(2) 人者,甘饵也。

3.这个故事告诉我们________________的道理。

【参考答案】

1.(1)制止(2)代词,指老虎(3)举动(4)却 2.略

3.做事应善于分析矛盾,把握时机,以逸待劳,收到事半功倍的效果。

11. ★齐人有好猎者

齐人有好猎者,旷日①持久而不得兽,入则羞对其家室,出则愧对其知友。其所以不得之故,乃狗劣也。欲得良狗,人曰:“君宜致力②于耕作。”猎者曰:“何为?”人不对。猎者自思,得无欲吾致力于耕作有获而后市良犬乎?于是退而疾③耕。疾耕则家富,家富则市得良犬,于是猎兽之获,常过人矣。非独猎也,百事也尽然。

(选自《吕氏春秋》有改动)

【注释】①旷日:荒废时日。②致力:致:竭尽(精力)、集中(意志);集中力量从事(某项事业)。③疾:急切从事。

【译文】

齐国有个喜欢打猎的人,荒废了许多时日,可什么野兽也没猎到。回到家里,就感到对不起妻子和孩子,走出家门,就感到对不起朋友乡邻。他猎不到野兽的原因,是他的猎狗不好。(他)想要买一只好狗,(可是家里又十分贫困,买不起。)有个人对他说:“你应该尽力耕田。”这个打猎的人说:“为什么?”那个人没有回答他。他就自己想到,该不会是想要我努力耕田有了收获之后就可以买到好狗了吧?于是,他回家后就辛勤耕田。辛勤耕田,家里就富裕起来。家里富裕起来,就(有钱)买到了好狗,于是他每次打猎的收获,常常超过别人。不仅仅是打猎,许多事情都是这样。

【阅读训练】

1. 解释句中加点词语

(1)入(2)家室(3)宜(4)疾耕

2.翻译

(1)其所以不得之故,乃狗劣也。

(2)得无欲吾致力于耕作有获而后市良犬乎?

3.读了这则故事,你受到了什么启发?

【参考答案】

1.(1)回家(2)妻子孩子(3)应该(4)努力耕田

3.人在遇到困难时,不可勉为其难,有时暂时后退是为了更好地前进。(做任何事情不能一味蛮干,当失败时,应该注重考虑成功的策略。)

12. ★何梅谷之妻

何梅谷,鄱阳人也。其妻垂老,好事佛,自旦至夕,必口念“观音菩萨”千遍。何梅谷以儒学闻于时,止之则弗从,弗止又恐贻笑士人。进退狼狈。一日,呼妻至再三,随夜随呼勿辍。妻怒曰:“何聒噪若是耶?”梅谷徐答曰:“仅呼半日,汝即我怒,观音一日被尔呼百遍,安得不汝怒耶?”妻子顿悟,遂止。

(选自明·程文宪《中州野录》)

【译文】

何梅谷,是鄱阳人。他的妻子将要老了,喜欢拜佛念经,从早晨到黄昏,一定要嘴里念“观音菩萨”上千遍。何梅谷凭着儒学好而在当时出了名,(他想)阻止他的妻子做佛事,可是妻子不听从,不阻止呢,他又怕给当时的读书人留下笑柄,(这样使得他)进退两难。一天,他三翻两次地喊他妻子的名字,一直到晚上也呼喊个不停。妻子生气地说:“为什么这么吵闹呢?”梅谷慢慢地回答说:“(我)才喊了你半天,你就对我生气,观音菩萨一天被你呼喊上百遍,怎么能对你不生气呢?”妻子顿时明白了,于是停止做佛事。

【阅读训练】

1. 解释:

(1)垂(2)夕(3)止之则弗从(4)贻

2.翻译:

观音一日被尔呼百遍,安得不汝怒耶?

3.何梅谷为何“进退狼狈”?

【参考答案】

1.(1)将(2)黄昏(3)指何梅谷妻每天念千遍“观音菩萨”这件事。(4)留下。

3.何梅谷妻每天念佛千遍,何梅谷阻止她她不听,不阻止她呢,又恐怕会让读书人见笑。

13. ★邴原弃学

邴原①少孤,数岁时,过书舍而泣。师曰:“童子何泣?”原曰:“孤者易伤,贫者易感。夫书者,凡得学者,有亲也。一则愿其不孤,二则羡其得学,中心感伤,故泣耳。”师恻②然曰:“欲书可耳!”原曰:“无钱资。”师曰:“童子苟③有志,吾徒④相教,不求资也。”于是遂就书。一冬之间,诵《孝经》⑤《论语》。

(选自明·李贽《初潭集⑥·卷十二》)

【注释】①邴原:三国时人,当时著名的学者,与管宁、华歆并称“辽东三杰”。②恻:怜悯。③苟:假如,如果。④徒:白白地。⑤《孝经》:中国古代儒家的伦理学着作。⑥《初潭集》:明代思想家李贽所撰,共十二卷,系内府藏本,按内容分为五类:曰夫妇,曰父子,曰兄弟,曰君臣,曰朋友。每类之中又各有子目,皆杂采古人事迹,加以评语。

【译文】

邴原幼时丧父,几岁时,经过书塾时忍不住哭了。书塾的老师问他:“小孩子为啥哭泣?”邴原说:“孤儿容易悲哀,穷人容易感伤。那些读书的人,凡是能够学习的人,必然都是有父母的孩子。我一来羡慕他们不孤单,二来羡慕他们能够上学。内心感伤,因此而哭泣。”老师怜悯地说:“你想读书就来吧!”邴原说:“我没有上学的学费。”老师说:“孩子,你如果有学好知识的志向,我可以白白地教你,不要你的学费。”邴原于是就进了学堂。(他学习异常努力),一个冬天,就能熟练地背诵《孝经》和《论语》。

【阅读训练】

1. 解释:

(1)凡得学者(2)苟(3)徒(4)资

2.翻译:

(1)孤者易伤,贫者易感。

(2)一则愿其不孤,二则羡其得学。

3.塾中的老师值得我们敬佩的是什么?

4.我们应该向邴原学什么?

【参考答案】

1.(1)能够(2)假如,如果(3)白白地(4)钱,学费

3.发现邴原无学而泣,躬身垂问。得知邴原身世后,甘愿舍弃自己的收入,免收邴原学费。这位老师“关心贫幼”、“帮助有志者成才”的品质值得每一个人敬佩。

4.贫不丧志,立志求学,并在学习中刻苦勤奋的精神值得我们学习。

14. ★晋人好利

晋人有好利者,入市区焉。遇物即攫①之,曰:“此吾可羞②也,此物(吾)可服也,此吾可资也,此吾可器也。”攫已,即去。市伯③随而索其直④,晋人曰:“吾利火炽时,双目晕热,四海之物,皆若己所固有,不知为尔物也。尔幸予我,我若富贵当尔偿。”市伯怒,鞭之,夺其物以去。旁有哂⑤之者,晋人戟手⑥骂曰:“世人好利甚于我,往往百计而阴夺之,吾犹取之白昼,岂不又贤于彼哉?何哂之有?”

(选自明·宋濂《龙门子凝道记》)

【注释】①攫(jué):夺取。②羞:通“馐”,美好的食品,这里当动词用,意为“吃”。③市伯:市场上的管理官吏。④直:通“值”。⑤哂(shěn):讥笑。⑥戟(jī)手:竖起中指与食指如戟形。这是骂人时侮辱人的动作。

【译文】

有个贪财的晋国人,走进市场。碰到东西就取,说:“这个东西我可以吃,这个东西我可以穿,这个东西我可以收藏,这个东西我可以用。”拿了就走。管理市场的官吏追出来和他要钱,这个晋国人说:“我刚才利欲熏心,两眼晕眩、发热,天下的东西都好像是我本来就有的,不知道是你的东西了。幸好你给了我,我如果以后发了财就还你钱。”管市场的官吏生气了,用鞭子抽打他,把他拿的东西夺回来就离开了。旁边有人讥笑他,晋人伸手指着他骂道:“世上贪财的人比我还要严重,(他们)往往想方设法用阴谋抢夺财物,我还只不过是白天去抢,难道不是比他们好多了吗?有什么好笑的?”

【阅读训练】

1. 解释:

(1)即去(2)索(3)予(4)甚于

2.翻译:

(1)皆若己所固有。

(2)何哂之有?

3.就短文最后晋人的话,发表一下你的看法。

【参考答案】

1.(1)离开(2)求取(3)给(4)比……严重

3.虽然强抢不是什么值得表扬的,但晋人的辩解却也令人深思。好利是人类普遍的本性,最好的做法当然是“君子爱财,取之有道”。但表面君子风范,说起廉洁慷慨激昂,而暗地里却贪得无厌,为自己利益费尽心机者,实在比这晋人还要差!因为他们多了一条更卑劣的品行——虚伪!

15.★范仲淹罢官

范文正公守邠(bīn)州①,暇日率僚属登楼置酒,未举觞(shāng)②,见缞绖(cuīdié)③数人营理④葬具者。公亟令询之,乃寓居士人⑤卒于邠,将出殡近郊,赗(fèng)殓⑥棺槨(guǒ)⑦皆所未具。公怃然,即彻⑧宴席,厚赒(zhōu)⑨给之,使毕其事。坐客感叹有泣下者。

【译文】

范仲淹镇守邠州时,闲暇的时候带领下属和官员登上城楼准备酒宴,还没有举起酒杯,就看见几十个穿着孝服的人正在筹办装殓之物。他马上派人去询问,原来是一个客居在外的读书人死在了邠州,将要埋葬在近郊。下葬时入殓的衣服、棺材外面的套棺都没有准备。范仲淹很伤感,立即撤掉了酒席,重重地救济了他们,让他们能完成装殓这件事。在座的客人因此而感叹甚至有感动得流下眼泪的人。

【注释】①邠(bin)州:古州名,在今陕西境内。②觞(shāng):酒杯。③缞绖(cuīdié):丧服,此指穿着丧服。④营理:筹办。⑤寓居士人:寄居在外的读书人。⑥赗(fèng) 殓:下葬时入殓的衣服。⑦槨(椁)(guǒ):古代套在棺材外面的大棺材(套棺)。⑧彻:通“撤”。⑨赒(zhōu):救济。

【阅读训练】

1. 解释:

(1)亟(2)具(3)怃然(4)毕

2.翻译:

(1)暇日率僚属登楼置酒

(2)坐客感叹有泣下者。

3.从上文中摘出最能体现范仲淹“先天下之后而忧”思想的有关词句。

4.这个故事表现了范仲淹怎样的品质?

【参考答案】

1.(1)急忙,赶快(2)具备,齐备(3)失意的样子(4)结束,完毕

3.亟令询之、怃然,即彻宴席,厚赒给之。

4.表现了范仲淹体恤民生艰难、心系百姓疾苦的道德风范与人格魅力。

16.★一知半解

宋人有学者,三年反而名其母①。其母曰:“子学三年,反而名我者,何也?”其子曰:“吾所贤者,无过尧、舜,尧、舜名。吾所大者,无大天地,天地名。今母贤不过尧、舜,母大不过天地,是以名母也。”其母曰:“子之于学者,将尽行之乎?愿子之有以易名母也。子之于学也,将有所不行乎?愿子之且以名母为后也。”

(选自《战国策·魏策三》)

【注释】①名其母:直呼他母亲的名字。

【译文】

宋国有个求学的人,(求学)三年后回到家居然直呼他母亲的名字。他母亲说:“你学习了三年,(现在)回到家却直呼我的名字,(这是)什么原因?”她的儿子说:“我所认为是圣贤的人,没有超过尧、舜的,可对尧、舜是直呼他们的名字;我所认为大的东西,没有大过天地的,可对天地也是直呼它们的名字。现在母亲你贤明不会超过尧、舜,母亲你大不可能超过天地,因此我就直呼母亲的名字。”他的母亲说:“对于你所学的,你将要全部按照它实行吗?希望你有可能改掉的就是直呼母亲的名字;对于你所学的,你会有不实行的吗?希望你姑且把直呼母亲名字这件事放在后面(暂缓实行)。”

【阅读训练】

1. 解释

(1)而名其母(2)吾所贤者(3)是以(4)子之于学者

2.翻译

(1)吾所大者,无大天地,天地名。

(2)愿子之且以名母为后也。

3.题目“一知半解”是对文中宋人的讽刺,它讽刺了宋人的什么?

【参考答案】

1.(1)却(2)圣贤(3)因此(4)用在主语和介词结构之间,无义

3.读死书而不善于运用,变得非常迂腐,甚至连基本的人世常识和人情伦理都忘却了。

17.★非所言勿言

非所言勿言,以避其患;非所为勿为,以避其危;非所取勿取,以避其诡①;非所争勿争,以避其声②。明者视于冥冥;智者谋于未形;聪者听于无声;虑者戒于未成。世之溷浊③而我独淸,众人皆醉而我独醒。

(选自《说苑·说丛》)

【注释】①诡:欺诈,奸猾。②声:声望,名声。③溷浊:浑浊。

【译文】

不需你说的你就不要说,从而来避免祸害;不需你做的你就不要做,从而来避免危险;不需你拿的东西你就不要拿,从而来避免欺诈;不需你争取你就不要争取,从而来避免损害名声。眼睛明亮的人能看到昏暗的地方,有智慧的人能在事情没有发生时进行谋划;听力灵敏的人能在无声中听到声音;善于思考的人能在祸患没发生时做好防备。这个世界很浑浊,只有我很清白,所有的人都醉了,只有我还清醒。

【阅读训练】

1. 解释:

(1)患(2)冥冥(3)谋(4)戒

2.翻译

聪者听于无声;虑者戒于未成。

3.“世之溷浊而我独淸,众人皆醉而我独醒”中的“独清”、“独醒”的具体体现是什么?

【参考答案】

1.(1)祸害,灾难(2)糊涂、愚昧的样子(昏暗的样子)(3)谋划(4)防备,戒备

2.聪明的人,还没有一点声响时就预计到了;会思考的人还没有成功时就做好防备。

(听力灵敏的人能在无声中听到声音;善于思考的人能在祸患没发生时做好防备。)

3.非所言勿言,以避其患;非所为勿为,以避其危;非所取勿取,以避其诡;非所争勿争,以避其声。

【特别说明】

本段中“红色字体”为对原书的“文段”和“参考答案”的修改,敬请读者自察。

18.★武王问治国之道

武王问于太公曰:“治国之道若何?”太公对曰:“治国之道,爱民而已。”曰:“爱民若何?”曰:“利之而勿害,成之勿败,生之勿杀,与之勿夺,乐之勿苦,喜之勿怒。此治国之道,使民之义也,爱之而已矣。”

(选自《说苑·政理13》)

【译文】

武王问姜太公:“治理国家的方法是什么?”太公回答说:“治理国家的方法就是爱护百姓罢了。”武王说:“爱护百姓是做什么事?”太公答:“给他们以利益而不要加害于他们,让他们成功不要使他们失败,使他们好好活着而不要杀害他们,给了他们的东西就不要再抢回来,使他们快乐别让他们痛苦,对他们和颜悦色而不要怒目相向。这是治理国家的方法,使百姓有合宜的道德、行为,怜爱他们罢了。”

【阅读训练】

1. 解释:

(1)道(2)而已(3)若何(4)利

2.翻译:

(1)爱民若何?

(2)此治国之道,使民之义也,爱之而已矣。

3.文中具体体现“治国之道”的内容是什么?

【参考答案】

1.(1)方法(2)罢了(3)怎么样(4)利益,好处

3.利之而勿害,成之勿败,生之勿杀,与之勿夺,乐之勿苦,喜之勿怒。

19.★君子之言

君子之言寡而实,小人之言多而虚。君子之学也,入于身(耳),藏于心,行之以身。君子之治也,始于不足见,终于不可及也。君子虑福弗及,虑祸百之,君子择人而取,不择人而与,君子实如虚,有如无。

【译文】

君子的话少而真实,小人的话多而虚假。君子的学习,传入耳中,记在心里,从自身做起。君子的治事,从一些不易看到的地方开始,最终使人不能赶上。君子考虑幸福往往不能周全,但思考祸患却百倍于思考幸福。君子在领取财物时要看对象,施与财物时却不选择人。君子的充实如同空虚一样,有如同没有一样。

【阅读训练】

1. 解释:

(1)寡(2)弗及(3)虑(4)祸

2.翻译:

(1)君子之言寡而实,小人之言多而虚。

(2)君子择人而取,不择人而与。

3.君子之言与小人之言的区别在于什么?

4.列出文中的两对反义词。

【参考答案】

1.(1)少(2)不及,比不上(3)考虑(4)灾难,祸害

3.前者寡而实,后者多而虚。

4.寡——多、实——虚、有——无

20.★刘备纳贤

初,涿郡①刘备,中山靖王之后也。少孤贫,与母以贩履为业,长七尺五寸,垂手下膝,顾自见其耳;有大志,少语言,喜怒不形于色。尝与公孙瓚②同师事卢植,由是往依瓚。瓚使备与田楷徇青州有功,因以为平原相。备少与河东关羽、涿郡张飞相友善,备与二人寝则同床,恩若兄弟,而稠人广坐,侍立终日,随备周旋,不避艰险。常山赵云为本郡将吏兵诣公孙瓚,刘备见而奇之,深加接纳,云遂从备至平原,为备主骑兵。

(节选自《资治通鉴》)

【注释】①涿(zhuō)郡:地名,在今河北中部。②公孙瓚(zàn):人名

【文化常识】

说“刘关张”:在历史上,刘备、关羽和张飞三人关系亲密的“恩若兄弟”。再加上《三国演义》的渲染,虚构了刘备、关羽、张飞在桃园结拜为兄弟的情节,发誓“不求同年同月同日生,但求同年同月同日死”,他们一起反董卓、抗曹操、伐东吴,谋大业,同心同德,生死与共。刘关张“桃园三结义”的故事在民间产生了广泛的影响。结义、结拜就是将没有血缘关系的群体和人,以一种虚构的血缘关系为特征的、准宗族组织的形式结合在一起,形成团体的凝聚力,这是弱小群体抵御强暴、免于饥寒的最常用的手段。桃园结义作为后人效仿的经典和楷模已然深入到社会。

【译文】

当初,涿郡人刘备是西汉中山靖王刘胜的后代。他小时候就失去了父亲,家境贫苦,和母亲一起靠贩卖草鞋为生。刘备身高七尺五寸,双手下垂时能够超过膝盖,(耳朵很大,)自己一回头都能看得到;他胸怀大志,平时很少说话,高兴、愤怒等表情不在脸上轻易流露。他曾经与公孙瓒一起在卢植门下学习儒家经义,所以前去依附公孙瓒。公孙瓒派他与田楷夺取青州,建立了战功,因此把他任命为平原国相。刘备年轻时与河东人关羽、涿郡人张飞交情深厚,他与这两人同榻而眠,情同手足,但是在大庭广众之中,关羽和张飞整日站在刘备身边侍卫。他们跟随刘备应付周旋,不避艰险。常山人赵云率领本郡的队伍前去拜见公孙瓒,刘备见到赵云后,认为他胆识出众,便用心交结。于是赵云就跟随刘备到了平原国,为他统领骑兵。

【阅读训练】

1.解释:

(1)后(2)顾(3)依(4)以为(5)诣(6)奇

2.翻译:

(1)少孤贫,与母以贩履为业。

(2)②有大志,少语言,喜怒不形于色。

3.刘备的人生经历给了你怎样的启示?

【参考答案】

1.(1)后代(2)回头看(3)依附,依靠(4)把……作为(5)拜见(6)以……为奇

3.要有一番作为,就要善于海纳百川。(生于忧患,死于安乐。)

21.★绝妙好辞

魏武①尝过曹娥碑下,杨修从。碑背上见题作“黄绢、幼妇、外孙、齑臼②”八字。魏武谓修曰:“卿解不?”答曰:“解。”魏武曰:“卿未可言,待我思之。”行三十里,魏武乃曰:“吾已得。”令修别记所知。修曰:“黄绢,色丝也,于字为“绝”;幼妇,少女也,于字为“妙”;外孙,女子也,于字为“好”;齑臼,受辛也,于字为“辤”;所谓“绝妙好辤”也。”魏武亦记之,与修同,乃叹曰:“我才不及卿,乃觉三十里。”

(节选自南朝·宋·刘义庆《世说新语·捷语》)

【注释】①魏武:指曹操。②齑(jī)臼(jiù):捣粉末的器具。

【文学常识】

《世说新语》是南北朝时期(公元420年~公元581年)的一部记述自汉末到刘宋时名士贵族的遗闻轶事,主要为有关人物评论、清谈玄言和机智应对的故事。。刘宋宗室临川王刘义庆(403—444年)撰写,今传本皆作三卷,分为德行、言语等三十六门,该书所记个别事实虽然不尽确切,但反映了门阀世族的思想风貌,保存了社会、政治、思想、文学、语言等方面史料,价值很高。《世说新语》善用对照、比喻、夸张及白描等文学手法,佳句多多,典故不俗,后人对“魏晋风度”的理解,很大程度上得益于这部著作,尤其是摹划人物,只寥寥数语,精神面貌便跃然纸上,诚为中华文学中的瑰宝奇葩。可惜的是,《世说》一书刚刚撰成,刘义庆就因病离开扬州,回到京城不久便英年早逝,时年仅41岁,宋文帝哀痛不已,赠其谥号为“康王”。

【译文】

魏武帝曾经从曹娥碑下经过,杨修跟随着。碑的背面题写了“黄绢、幼妇、外孙、齑臼”八个字。魏武帝对杨修说:“你懂不懂得它的含义?”杨修回答说:“懂得。”魏武帝说:“你不要说,等我想一想。”走了三十里路,魏武帝才说:“我已经懂得了。”于是让杨修另外记录下他所理解的意思。杨修记道:“黄绢,是有色的丝,在字中是一个‘绝’字;幼妇,是年少女子,在字当中是一个‘妙’字;外孙,是女儿之子,在字当中是一个‘好’字;齑臼,是受辛之器,在字当中是一个‘辞’字:合起来就是‘绝妙好辞’的意思呀!”魏武帝也记下了这八个字的含义,与杨修所记相同,于是他感叹说:“我的才能比不上你,竟然相差了三十里。”

【阅读训练】

1.解释:

(1)过(2)不(3)行(4)女子(5)记

2.翻译:

(1)卿未可言,待我思之。

(2)我才不及卿,乃觉三十里。

3.从文末曹操感叹自己的才能不如杨修,说明杨修是______的人。

【参考答案】

1.经过(2)同“否”(3)走(4)女儿的儿子(5)记录2.略

3.才高八斗,绝顶聪明

22.★牧童捉小狼

两牧童入山至狼穴,穴中有小狼二。谋分捉之,各登一树,相去数十步。少倾,大狼至,入穴失子,意甚仓皇。童于树上扭小狼蹄、耳,故令嗥。大狼闻声仰视,怒奔树下,且号且抓。其一童又在彼树致小狼鸣急。狼闻声四顾,始望见之;乃舍此趋彼,号抓如前状。前树又鸣,又转奔之。口无停声,足无停趾,数十往复,奔渐迟,声渐弱;既而奄奄僵卧,久之不动。童下视之,气已绝矣。

(节选自清·蒲松龄《聊斋志异》)

【文言知识】

说“且”。“且”的义项较多,在句中一般作虚词用。当它作为连词的时候,一般有三个义项:表示并列,可译为“又”;表示递进,可译为“而且”;表示让步,可译为“尚且”。文中的“且号且抓”应该表示并列,是又叫又抓的意思。

【译文】

两个牧童走进山林里(恰好)走到一个狼窝前,窝里有两只小狼,(两个牧童)谋划着各抓一只。(他们)各自爬上一棵树,两棵树相距几十步远。过了一会儿,老狼回来了,它钻进狼窝一看,小狼不见了,心里非常惊慌。一个牧童在树上又是扭小狼的脚,又是揪它的耳朵,故意让它哀号。老狼听到小狼的叫声,仰头看见了(牧童和小狼),愤怒着冲到树下,一边嚎叫一边连爬带抓(着树干想爬上去)。(这时)另一个牧童也在另一棵树上欺负得小狼急促地哀号起来。老狼(听到了)停下(它的)嚎叫四周张望,才远远看见另一棵树(上的小狼和牧童),它又离开这棵树奔跑向另一棵树下,(它)像刚才那样狂叫撕抓。第一棵树上的小狼又叫,它又转身奔向第一棵树。口中叫个不停,脚下奔跑个不停,来来回回跑了几十趟,跑得渐渐慢了,叫声渐渐弱了;不一会儿,(就累得)奄奄一息,直挺挺地倒在地上,过了许久,便一动不动了。牧童下树一看,老狼已经断气了。

【阅读训练】