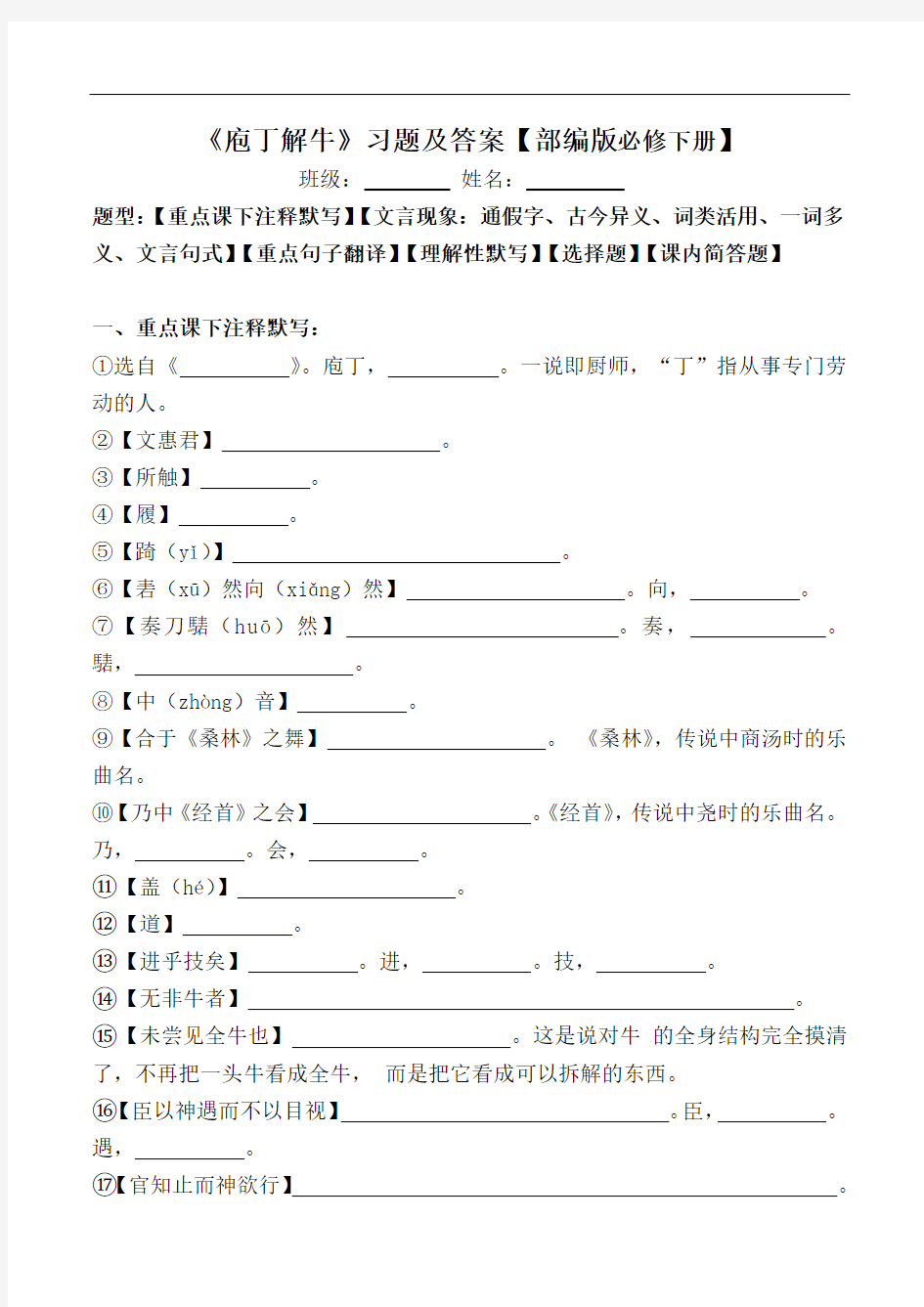

《庖丁解牛》习题及答案【部编版必修下册】

班级:姓名:

题型:【重点课下注释默写】【文言现象:通假字、古今异义、词类活用、一词多义、文言句式】【重点句子翻译】【理解性默写】【选择题】【课内简答题】

一、重点课下注释默写:

①选自《》。庖丁,。一说即厨师,“丁”指从事专门劳动的人。

②【文惠君】。

③【所触】。

④【履】。

⑤【踦(yǐ)】。

⑥【砉(xū)然向(xiǎng)然】。向,。

⑦【奏刀騞(huō)然】。奏,。騞,。

⑧【中(zhòng)音】。

⑨【合于《桑林》之舞】。《桑林》,传说中商汤时的乐曲名。

⑩【乃中《经首》之会】。《经首》,传说中尧时的乐曲名。乃,。会,。

?【盖(hé)】。

?【道】。

?【进乎技矣】。进,。技,。

?【无非牛者】。

?【未尝见全牛也】。这是说对牛的全身结构完全摸清了,不再把一头牛看成全牛,而是把它看成可以拆解的东西。

?【臣以神遇而不以目视】。臣,。遇,。

?【官知止而神欲行】。

官知,。神欲,。

?【天理】。

?【批大郤(xì)】。批,。郤,。

?【导大窾(kuǎn)】。导,。窾,。

?【因其固然】。

?【技经肯綮(qìng)之未尝】。技,。经,。肯,。綮,。

?【軱(gū)】。

?【更】。

?【割】。

?【族庖】。族,。

?【折】。

?【新发于硎(xíng)】。发,。硎,。

?【彼节者有间(jiàn)】。间,。

?【无厚】。

?【恢恢乎】。

?【族】(筋骨)。

?【怵(chù)然】。

?【视为止,行为迟】。?【微】。

?【謋(huò)】。

?【委】。

?【踌躇满志】。

?【善】。

?【养生】。

二、文言现象积累:

1、找出句中通假字并解释:①砉然向然:②技盖至此乎:

③技经肯綮之未尝:

④善刀而藏之:

2、一词多义:

为

①庖丁为文惠君解牛:

②吾见其难为,怵然为戒:

③视为止,行为迟:

④提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志:

乎

①技盍至此乎?:

②进乎技矣:

③依乎天理:

④而况大軱乎:

⑤恢恢乎其于游刃必有余地矣:

然

①砉然向然:

②奏刀騞然:

③因其固然:

④虽然,每至于族:

⑤怵然为戒:

于

①合于《桑林》之舞:

②而刀刃若新发于硎:

③恢恢乎其于游刃必有余地矣:

④虽然,每至于族:

3、古今异义词:

①奏刀騞然:

②乃中《经首》之会:③进乎技矣:

④所见无非牛者:

⑤臣以神遇而不以目视:

⑥依乎天理:

⑦视为止,行为迟:

⑧因其固然:

⑨虽然,每至于族:

⑩吾见其难为:

4、词类活用:

①良庖岁更刀,族庖月更刀:

②足之所履:

③以无厚入有间:

④吾见其难为:

5、特殊句式:

①技盍至此乎:

②臣之所好者,道也:

③技经肯綮之未尝:

④视为止,行为迟:

三、重点句子翻译:

1、手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦。

2、技经肯綮之未尝,而况大軱乎。

3、恢恢乎其于游刃必有余地矣。

4、提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

5、庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚。

6、庖丁释刀对曰:“臣之所好者,道也;进乎技矣。

7、未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,

8、良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。

9、今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。

10、怵然为戒,视为(之)止,行为(之)迟。动刀甚微,

11、謋然已解,如土委(于)地。提刀而立,为之四顾。

12、为之踌躇满志,善刀而藏之。

13、文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

四、名句默写:

②以无厚入有间,。

③批大郤,导大窾,因其固然,,而况大乎!

五、选择题:

1、下列加点字的注音有误的一项是( )

A.所踦.(yǐ)硎.(xínɡ)怵.然(chù)

B. 騞(huā) 砉.然(huò) 向.然(xiǎnɡ)

C.大郤.(xì) 大窾.(kuǎn) 然(huò)

D.中.音(zhònɡ) 肯綮.(qìnɡ) 庖.丁(páo)

2、从词类活用的角度看,下列对加点词的解释不恰当的一项是( ) A.良庖岁.更刀岁:每年,名词活用作状语。

B.假舟楫者,非能水.也水:游水,名词动用。

C.以无厚.入有间厚:有厚度的刀刃,形容词用作名词。

D.三岁贯女,莫我肯德.德:恩德,名词。

3、对下列句子的句式判断错误的一项是 ( )

A.臣之所好者,道也。(判断句)

B.技经肯綮之未尝。(定语后置)

C.十九年而刀刃若新发于硎。(状语后置)

D.提刀而立,为之四顾。(省略句)

4、下面句中加点词解释不正确的一项是()

A.奏刀騞然,莫不中.音:合乎 B.庖丁释.刀对曰:放下

C.善.刀而藏之:好的 D.进.乎技矣:超过

5、下列选项中“之”字的意义和用法与例句相同的一项是()

【例句】“今臣之刀十九年矣”

A.辘辘远听,杳不知其所之也 B.一人之心,千万人之心也

C.善刀而藏之 D.始臣之解牛之时

6、下列选项中“而”字的意义和用法与例句相同的一项是()

【例句】“是以十九年而刀刃若新发于硎”

A.彼节者有间,而刀刃者无厚 B.善刀而藏之

C.技经肯綮之未尝,而况大軱乎 D.臂非加长也,而见者远7、下列加点词意思与现代汉语相同的一项是( )

A.视为止,行为

..迟。

B.虽然

..,每至于族。

C.依乎天理

..,批大郤,导大窾。

D.三年之后,未尝

..见全牛也。

8、对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.乃中《经首》之会中:合乎

B.技盖至此乎盖:何,怎样

C.技经肯綮之未尝技:技术

D.如土委地委:卸落

9、下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )

A.足之所履,膝之所.踦别其官属常惠等各置他所.

B.进乎.技矣君子博学而日参省乎.己

C.因.其固然因.利乘便

D.善刀而.藏之爱其子,择师而.教之

10、加点字解释有误的一项是( )

A.乃中.《经首》之会中.:合乎

B.批大卻,导.大窾导:指导

C.族.庖月更刀,折也族:众,一般

D.然已解,如土委.地委:卸落

11、下列加点词的解释不正确的一项是 ( )

A.嘻,善哉!技盖.至此乎盖:大概

B.批.大郤,导大窾批:劈、击

C.吾见其难为,怵然

..为戒怵然:警惕的样子

D.善.刀而藏之善:拭擦

12、下列加点词词类活用不同的一组是 ( )

A.良庖.岁更刀 /族庖.月更刀

B.而刀刃者无厚. /工欲善其事,必先利.其器

C.令诸君知天亡.我 /纵江东父兄怜而王.我

D.辞楼下殿,辇.来于秦 /掠江东南

..飞

13、从词类活用的角度看,下列各句中加点词的用法不恰当的一项是:()A.良疱岁.更刀岁:每年,名词活用作状语

B.假舟楫者,非能水.也水:游水,名词动用

C.援玉抱兮击鸣.鼓鸣:响,形容词

D.三岁贯女,莫我肯德.德:恩德,名词

14、下列各句中没有通假字的一句是 ( )

A.砉然向然,奏刀然 B.技盖至此乎

C.而况大乎 D.善刀而藏之

15、下列断句正确的一项是 ( )

A.官知/止而神/欲行 B.视/为止,行为/迟

C.官/知止而神欲/行 D.视/为止,行/为迟

16、下列加点词意义和用法相同的一组是( )

A.庖丁为.文惠君解牛为.之踌躇满志

B.手之.所触,肩之所倚始臣之.解牛之时

C.而.刀刃若新发于硎提刀而.立,为之四顾

D.臣以神遇而不以.目视以.无厚入有间

17、下列加点词意义和用法相同的一组是( )

A.足之.所履,膝之所踦杳不知其所之.也

B.每至于族.,吾见其难为族.庖月更刀

C.为.之四顾视为.止,行为迟

D.技盖至此乎.恢恢乎.其于游刃必有余地矣

18、下列加点词意义和用法相同的一组是( )

A.而况大乎.儿之成,则可待乎.

B. 提刀而.立,为之四顾瞋目而.叱之

C.天之亡我,我何渡为.吾见其难为.

D.善.刀而藏之善.哉!吾闻庖丁之言

19、下列加点词意义和用法相同的一组是( )

A.足之所.履,膝之所踦 /吾骑此马五岁,所.当无敌

B.导大窾,因.其固然 /因.宾客至蔺相如门谢罪

C.彼节者有间,而刀刃者.无厚 /臣之所好者.道也

D.乃.中《经首》之会 /乃.有二十八骑

20、下列各句对文章的阐述,不正确的一项是 ( )

A.《庖丁解牛》论理深刻透彻,层层相扣,逻辑严密。先说“所好者道也”,提纲挈领;然后具体分述解牛经过的三个阶段:起初的迷惘,继而的执着,最终的顿悟;最后,以“怵然为戒”说明要想获得自然之道以达到养生的目的,还必须注意就算技艺再高超在关键地方也要小心谨慎,专心致志。

B.文章语言精练而富有表现力。“触、倚、履、踦”四个字活灵活现地再现了庖丁解牛的娴熟技术;比拟庖丁进刀“合《桑林》之舞,中《经首》之会”,有形有声有态;解牛结束“提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志”的怡然自得的神态跃然纸上。

C.庖丁技艺高超的原因主要是三个方面:其一,强调对技术的追求(“进乎技矣”)。其二,在反复实践中积累经验,探求规律,运用规律,尊重规律。其三,谨慎小心,收藏锋芒:“怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微”,从来不骄傲大意。简而言之,“依理——谨行——藏锋”。

D.《庖丁解牛》阐明了庄子的养生之道。其主观意图是宣传消极处世的人生哲学,在人类社会中,人们只有像庖丁那样避开矛盾;客观上却告诉人们,只要反复实践,积累经验,就能像庖丁一样,认识和掌握事物的规律,做到“游刃有余”。

21、下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.本文选自《庄子.养生主》,《庄子》是庄周和他的门人以及后学者的著作,是道家学派的重要作品

B.庖丁解牛是一个寓言故事,庄子通过这个寓言故事来说明养生的道理,生动直观,使抽象的道境形象化

C.文章先后用了三种反差鲜明的对比来进行说理:一为庖丁解牛之初与三年之后的对比,一为庖丁与普通厨工的对比,一是将庖丁解牛与文惠君治国对比

D.文章先写庖丁解牛的熟练动作和美妙音响,再写文惠君的夸赞,引出庖丁对自己追求的道的解说,以此表明主旨条理清楚,层次分明

六、课内简答题:

1、庖丁解牛经过三个阶段,请用课文中的原句回答:

【参考答案】

一、重点课下注释默写:

①选自《庄子·养生主》。庖丁,名为“丁”的厨师。一说即厨师,“丁”指从事专门劳动的人。

②【文惠君】即梁惠王,战国时魏国国君。

③【所触】接触的地方。

④【履】踩。

⑤【踦(yǐ)】支撑,接触。意思是宰牛之时用膝盖抵住牛。

⑥【砉(xū)然向(xiǎng)然】砉,拟声词,皮肉筋骨分离的声音。向,同“响”。

⑦【奏刀騞(huō)然】进刀时发出“騞”的声音。奏,进。騞,拟声词,插刀

裂物的声音。

⑧【中(zhòng)音】合乎音律。

⑨【合于《桑林》之舞】合乎《桑林》舞乐的节拍。《桑林》,传说中商汤时的乐曲名。

⑩【乃中《经首》之会】又合乎《经首》乐曲的节奏。《经首》,传说中尧时的乐曲名。乃,又。会,音节、节奏。

?【盖(hé)】同“盍”,何、怎么。

?【道】天道,自然的规律。

?【进乎技矣】超过技术了。进,超过。技,具体的操作技术。

?【无非牛者】没有不是(完整的)牛的。意思是跟一般人所见的一样。

?【未尝见全牛也】未曾看到完整的牛了。这是说对牛的全身结构完全摸清了,不再把一头牛看成全牛,而是把它看成可以拆解的东西。

?【臣以神遇而不以目视】我只用精神去和牛接触,而不用眼睛去看了。臣,庖丁自称。遇,接触。

?【官知止而神欲行】视觉停止了,而精神在活动。意思是,解牛时可以不用感觉器官,而只靠精神活动来行事。官知,感官的知觉,这里指视觉。神欲,精神活动。

?【天理】指牛体的自然结构。

?【批大郤(xì)】击入大的缝隙。批,击。郤,同“隙”,空隙。

?【导大窾(kuǎn)】顺着(骨节之间的)空处进刀。导,顺着、循着,这里指引刀而入。窾,空。

?【因其固然】依照牛体本来的结构。

?【技经肯綮(qìng)之未尝】脉络相连和筋骨相结合的地方,不曾拿刀去尝试。意思是,用刀的技术高超,从不经过使刀口钝折的地方。技,应是“枝” 字,指支脉。经,指经脉。肯,附在骨上的肉。綮,结合处。

?【軱(gū)】大骨。

?【更】换。

?【割】割肉。

?【族庖】一般厨师。族,众。

?【折】断,指用刀砍断骨头。

?【新发于硎(xíng)】刚从磨刀石上磨出来。发,出。硎,磨刀石。

?【彼节者有间(jiàn)】那牛的骨节有空隙。间,空隙。

?【无厚】没有厚度。这里形容刀口薄。

?【恢恢乎】宽绰的样子。

?【族】(筋骨)交错聚结的地方。

?【怵(chù)然】戒惧的样子。

?【视为止,行为迟】眼睛因为(筋骨交错聚结的地方)而凝视不动,动作也因此缓慢下来。

?【微】轻。

?【謋(huò)】拟声词,迅速裂开的声音。这里形容骨与肉分开的声音。

?【委】堆积。

?【踌躇满志】悠然自得,心满意足。

?【善】揩拭。

?【养生】指养生之道。

二、文言现象积累:

1、找出句中通假字并解释:

①砉然向然:通“响”。

②技盖至此乎:通“盍”,何。

③技经肯綮之未尝:通“枝”指支脉。

④善刀而藏之:通“缮”,修治。

2、一词多义:

为

①庖丁为文惠君解牛:介词:替、给

②吾见其难为,怵然为戒:都是动词。前一个:解;后一个:作为

③视为止,行为迟:两个“为”同义,都是介词:因为

④提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志:两个“为”同义,都是介词:因为

乎

①技盍至此乎?:疑问语气词:呢

②进乎技矣:相当于“于”,介词,可不译

③依乎天理:相当于“于”,介词,可不译

④而况大軱乎:疑问语气词:呢

⑤恢恢乎其于游刃必有余地矣:形容词词尾,加强语气,表示强调

然

①砉然向然:都是助词,前一个是象声词词尾,后一个是形容词词尾

②奏刀騞然:助词,象声词词尾

③因其固然:名词词尾,……的样子

④虽然,每至于族:代词:这样

⑤怵然为戒:助词,形容词词尾,相当于“……地”

于

①合于《桑林》之舞:介词,引出对象

②而刀刃若新发于硎:介词,从

③恢恢乎其于游刃必有余地矣:介词,对于

④虽然,每至于族:介词,引出对象

3、古今异义词:

①奏刀騞然:奏:古-进;今-演奏,奏乐。

②乃中《经首》之会:会:古—节奏;今—表示能力,会议。

③进乎技矣:进:古—超过;今—动词,从外面到里面。

④所见无非牛者:无非:古—没有不是;今—只,不外乎。

⑤臣以神遇而不以目视:遇:古—会合,接触;今—碰见,遇见。

⑥依乎天理:天理:古—指牛生理上的天然结构;今—天道。

⑦视为止,行为迟:行为:古—行,动作;为,因此;今—受思想支配而表现在外面的活动。

⑧因其固然:固然:古——本来的样子;今——连词,表转折。

⑨虽然,每至于族:虽然:古——虽然这样,但是;今——连词,表转折。

⑩吾见其难为:难为:古—很难下刀;今—使人为难。

4、词类活用:

①良庖岁更刀,族庖月更刀:名词做状语,岁:每年;月:每月。

②足之所履:名词作动词,名词的“履”活用为动词“踩”“踏”的意思。

③以无厚入有间:形容词作名词,很薄的刀刃。

④吾见其难为:意动用法,对……感到困难。

5、特殊句式:

①技盍至此乎:省略句技盍至(于)此乎。

②臣之所好者,道也:判断句也。

③技经肯綮之未尝:宾语前置未尝技经肯綮。

④视为止,行为迟:省略句视为(之)止,行为(之)迟。

三、重点句子翻译:

1、手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦。

翻译:手触到的地方,肩靠着的地方,脚踩着的地方,膝盖顶着的地方。

2、技经肯綮之未尝,而况大軱乎。

翻译:技术高妙,刀未曾经过筋肉结合的地方,何况大骨头呢?

3、恢恢乎其于游刃必有余地矣。

翻译:那间隙对于运转刀刃一定是很宽绰而有余地了!

4、提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

翻译:我提刀站立,因为这一成功环顾四周,因为这一成功悠然自得心满意足,拭擦好刀收藏起来。

5、庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚。

翻译:庖丁给文惠君宰牛,手所接触的地方,肩所倚靠的地方,

6、庖丁释刀对曰:“臣之所好者,道也;进乎技矣。

翻译:庖丁放下刀回答说:”我所喜好的是(探究)自然的规律,这已经超过了对于宰牛技术的追求。”

7、未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,

翻译:我就不曾再见到全牛了。现在,我只用精神去和牛接触,而不用眼睛去看了。

8、良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。

翻译:好的厨子每年换一把刀,他们是用刀去割肉;一般的厨子,每月换一把刀,他们是用刀去砍骨头。

9、今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。

翻译:现在我这把刀已用十九年了,所宰杀的牛有几千头了,而刀口还像是刚刚从磨刀石上磨出来一样。

10、怵然为戒,视为(之)止,行为(之)迟。动刀甚微,

翻译:因此十分警惕不敢大意,目光因为有了这个筋骨交错的地方而集中在那里,动作也因为这个而缓慢下来。动刀十分轻微,

11、謋然已解,如土委(于)地。提刀而立,为之四顾。

翻译:哗啦一声骨肉分离了,像泥土散落在地上。我提刀站立,因为这一成功环顾四周。

12、为之踌躇满志,善刀而藏之。

翻译:因为这一成功悠然自得心满意足,拭擦好刀收藏起来。

13、文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

翻译:文惠君说:“好啊!我听了庖丁的一番话,学到了养生之道啊。”

四、名句默写:

②以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣。

③批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大乎!

五、选择题:

1、下列加点字的注音有误的一项是( )

A.所踦.(yǐ)硎.(xínɡ)怵.然(chù)

B. 騞(huā) 砉.然(huò) 向.然(xiǎnɡ)

C.大郤.(xì) 大窾.(kuǎn) 然(huò)

D.中.音(zhònɡ) 肯綮.(qìnɡ) 庖.丁(páo)

【解析】B 。B“騞”应读“huō”,“砉”应读“huā”。

2、从词类活用的角度看,下列对加点词的解释不恰当的一项是( )

A.良庖岁.更刀岁:每年,名词活用作状语。

B.假舟楫者,非能水.也水:游水,名词动用。

C.以无厚.入有间厚:有厚度的刀刃,形容词用作名词。

D.三岁贯女,莫我肯德.德:恩德,名词。

【解析】D。D德:名词用作动词,感激。

3、对下列句子的句式判断错误的一项是 ( )

A.臣之所好者,道也。(判断句)

B.技经肯綮之未尝。(定语后置)

C.十九年而刀刃若新发于硎。(状语后置)

D.提刀而立,为之四顾。(省略句)

【解析】B。B宾语前置句。

4、下面句中加点词解释不正确的一项是()

A.奏刀騞然,莫不中.音:合乎 B.庖丁释.刀对曰:放下C.善.刀而藏之:好的 D.进.乎技矣:超过

【解析】C。C修缮,通假字

5、下列选项中“之”字的意义和用法与例句相同的一项是()【例句】“今臣之刀十九年矣”

A.辘辘远听,杳不知其所之也 B.一人之心,千万人之心也C.善刀而藏之 D.始臣之解牛之时

【解析】B。B动词“到”,的,代词“他”,放在主谓之间。

6、下列选项中“而”字的意义和用法与例句相同的一项是()【例句】“是以十九年而刀刃若新发于硎”

A.彼节者有间,而刀刃者无厚 B.善刀而藏之

C.技经肯綮之未尝,而况大軱乎 D.臂非加长也,而见者远【解析】D。D并列,修饰,何况,转折。

7、下列加点词意思与现代汉语相同的一项是( )

A.视为止,行为

..迟。

B.虽然

..,每至于族。

C.依乎天理

..,批大郤,导大窾。

D.三年之后,未尝

..见全牛也。

【解析】D。A古义:行,动作。为,因为;今义:受思想支配而表现出来的活动。B古义:即使这样;今义:转折连词。C古义:指牛生理上的天然结构;今义:指自然的法则。

8、对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.乃中《经首》之会中:合乎

B.技盖至此乎盖:何,怎样

C.技经肯綮之未尝技:技术

D.如土委地委:卸落

【解析】C。C解析:技,应为枝,支脉。

9、下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )

A.足之所履,膝之所.踦别其官属常惠等各置他所.

B.进乎.技矣君子博学而日参省乎.己

C.因.其固然因.利乘便

D.善刀而.藏之爱其子,择师而.教之

【解析】D。D均为连词,表顺承;/A一是用在动词前,构成名词性短语,一是名词,处所;B,均为介词,一表比较,比,一表对象,对;C均为动词,一是依照、顺着,一为乘着,趁着。

10、加点字解释有误的一项是( )

A.乃中.《经首》之会中.:合乎

B.批大卻,导.大窾导:指导

C.族.庖月更刀,折也族:众,一般

D.然已解,如土委.地委:卸落

【解析】 B。B导:顺着,循着,导入。

11、下列加点词的解释不正确的一项是 ( )

A.嘻,善哉!技盖.至此乎盖:大概

B.批.大郤,导大窾批:劈、击

C.吾见其难为,怵然

..为戒怵然:警惕的样子

D.善.刀而藏之善:拭擦

【解析】A 。A盖,“盍”,何,怎么。

12、下列加点词词类活用不同的一组是 ( )

A.良庖.岁更刀 /族庖.月更刀

B.而刀刃者无厚. /工欲善其事,必先利.其器

C.令诸君知天亡.我 /纵江东父兄怜而王.我

D.辞楼下殿,辇.来于秦 /掠江东南

..飞

【解析】 B。B形作名/使动(A名作状,C使动,D名作状)

13、从词类活用的角度看,下列各句中加点词的用法不恰当的一项是:()A.良疱岁.更刀岁:每年,名词活用作状语

B.假舟楫者,非能水.也水:游水,名词动用

C.援玉抱兮击鸣.鼓鸣:响,形容词

D.三岁贯女,莫我肯德.德:恩德,名词

【解析】D。D加恩,施惠。

14、下列各句中没有通假字的一句是 ( )

A.砉然向然,奏刀然 B.技盖至此乎 C.而况大乎 D.善刀而藏之

【解析】 C。A向—响。B盖—盍。D善—缮。

15、下列断句正确的一项是 ( )

A.官知/止而神/欲行 B.视/为止,行为/迟

C.官/知止而神欲/行 D.视/为止,行/为迟

【解析】 D。视/为(之)止,行/为(之)迟。

16、下列加点词意义和用法相同的一组是( )

A.庖丁为.文惠君解牛为.之踌躇满志

B.手之.所触,肩之所倚始臣之.解牛之时

C.而.刀刃若新发于硎提刀而.立,为之四顾

D.臣以神遇而不以.目视以.无厚入有间

【解析】 D 。A 介词,替,给/介词,因为;B 结构助词,的/取独;C表转接/表修饰;D介词,用。

17、下列加点词意义和用法相同的一组是( )

A.足之.所履,膝之所踦杳不知其所之.也

B.每至于族.,吾见其难为族.庖月更刀

C.为.之四顾视为.止,行为迟

D.技盖至此乎.恢恢乎.其于游刃必有余地矣

【解析】C 。A结构助词,的/动词,到;B筋骨交错处/众,一般;C为:因为;

D 表疑问/“然”。

18、下列加点词意义和用法相同的一组是( )

A.而况大乎.儿之成,则可待乎.

B. 提刀而.立,为之四顾瞋目而.叱之

C.天之亡我,我何渡为.吾见其难为.

D.善.刀而藏之善.哉!吾闻庖丁之言

【解析】 B。 A 语气助词,表反问/表感叹;B 连词,表修饰;C句末语气助词/动词,下刀;D通“缮”,擦拭/好。

19、下列加点词意义和用法相同的一组是( )

A.足之所.履,膝之所踦 /吾骑此马五岁,所.当无敌

B.导大窾,因.其固然 /因.宾客至蔺相如门谢罪

C.彼节者有间,而刀刃者.无厚 /臣之所好者.道也

D.乃.中《经首》之会 /乃.有二十八骑

【解析】A。A 所+动词构成名词性词组B 介词,依照/经由,通过;C 表停顿/引判断;D连词,又/副词,仅仅,只。

20、下列各句对文章的阐述,不正确的一项是 ( )

A.《庖丁解牛》论理深刻透彻,层层相扣,逻辑严密。先说“所好者道也”,提纲挈领;然后具体分述解牛经过的三个阶段:起初的迷惘,继而的执着,最终的顿悟;最后,以“怵然为戒”说明要想获得自然之道以达到养生的目的,还必须注意就算技艺再高超在关键地方也要小心谨慎,专心致志。

B.文章语言精练而富有表现力。“触、倚、履、踦”四个字活灵活现地再现了庖丁解牛的娴熟技术;比拟庖丁进刀“合《桑林》之舞,中《经首》之会”,有形有声有态;解牛结束“提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志”的怡然自得的神态跃然纸上。

C.庖丁技艺高超的原因主要是三个方面:其一,强调对技术的追求(“进乎技矣”)。其二,在反复实践中积累经验,探求规律,运用规律,尊重规律。其三,谨慎小心,收藏锋芒:“怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微”,从来不骄傲大意。简而言之,“依理——谨行——藏锋”。

D.《庖丁解牛》阐明了庄子的养生之道。其主观意图是宣传消极处世的人生哲学,在人类社会中,人们只有像庖丁那样避开矛盾;客观上却告诉人们,只要反复实践,积累经验,就能像庖丁一样,认识和掌握事物的规律,做到“游刃有余”。【解析】C。C其一,“强调对技术的追求”错。庄子不停留在掌握具体的“技”上,而是探求“道”——解牛的规律——作为实践的目标。

21、下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.本文选自《庄子.养生主》,《庄子》是庄周和他的门人以及后学者的著作,是道家学派的重要作品

B.庖丁解牛是一个寓言故事,庄子通过这个寓言故事来说明养生的道理,生动直观,使抽象的道境形象化

C.文章先后用了三种反差鲜明的对比来进行说理:一为庖丁解牛之初与三年之后的对比,一为庖丁与普通厨工的对比,一是将庖丁解牛与文惠君治国对比

D.文章先写庖丁解牛的熟练动作和美妙音响,再写文惠君的夸赞,引出庖丁对自己追求的道的解说,以此表明主旨条理清楚,层次分明

【解析】C。C只有两种对比,将庖丁解牛与文惠君治国对比错。

六、课内简答题:

1、庖丁解牛经过三个阶段,请用课文中的原句回答:

答:所见无非牛者;未尝见全牛也;臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。2、根据原文中的几句话,写出所衍生出来的成语:

①三年之后,未尝见全牛也(目无全牛)

②技经肯綮之未尝(切中肯綮)

③方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行(官止神行)

④以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣(游刃有余)

⑤提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之(踌躇满志)

3、庖丁解牛技术高超的原因是什么?

答:其一,对“道”的追求超过了对技术的追求(“进乎技矣”)。他不停留在掌握具体的“技”上,而是探求“道”——解牛的规律——作为实践的目标。

其二,不懈实践,在反复实践中积累经验,探求规律,运用规律。

初一语文课本文言文原文及翻译 【篇一】 智子疑邻 宋有富人,天雨墙坏。其子曰:“不筑,必将有盗。”其邻人 之父亦云。暮而果大亡其财,其家甚智其子,而疑邻人之父。 译文宋国有个富人,因下大雨,墙坍塌下来。他儿子说:“如 果不(赶紧)修筑它,一定有盗贼进来。”他们隔壁的老人也这么说。这天晚上果然丢失了大量财物,这家人很赞赏儿子聪明,却怀疑偷 盗是隔壁那个老人干的。 塞翁失马 近塞上之人,有善术者,马无故亡而入胡。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎”居数月,其马将胡骏马而归。人皆贺之,其父曰:“此何遽不能为祸乎”家富良马,其子好骑,堕而折其髀。人

皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎”居一年,胡人大入塞,丁壮 者引弦而战。近塞之人,死者十九。此独以跛之故,父子相保。 【篇二】 论语十二章 1、子曰:“学而时习之,不亦说乎有朋自远方来,不亦乐乎人 不知而不愠,不亦君子乎”——《学而》 【翻译】孔子说:“学习并时常温习,不是很愉快吗有志同道合的人从远方来,不是很令人从心里感到高兴吗人家不了解我,我也 不怨恨、恼怒,不也是君子作风吗” 2、曾子曰:“吾日三省吾身——为人谋而不忠乎与朋友交而不 信乎传不习乎”——《学而》 【翻译】曾子说:“我每天多次反省自身:替人家谋虑是否不够尽心和朋友交往是否不够诚信老师传授的知识是不是自己还不精通 熟练呢” 3、子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十 而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”——《为政》【翻译】孔子说:“我十五岁就有志于做学问;三十岁能自立于世;四十岁能通达事理;五十岁的时候我懂得自然的规律和命运;六十 岁时对各种言论能辨别是非真假,也能听之泰然;七十岁能随心所欲,却不逾越法度规矩。”

高一语文必修一文言 文翻译

高一语文必修一文言文翻译 小编寄语:关于高一语文必修一文言文,文言文的学习有一个重要的部分就是文言文的翻译,这是老师在进行文言文课文讲解的时候的讲课的重要组成部分,为帮助大家学好高一语文文言文,下面小编为大家提供高一语文必修一文言文翻译,供大家参考。 高一语文必修一文言文翻译 ①《赤壁赋》 壬戌年秋,七月十六日,苏氏与友人在赤壁下泛舟游玩。清风阵阵拂来,水面波澜不起。举起酒杯向同伴敬酒,吟诵赞美明月的诗句,歌唱婉转优美的乐曲。不多时,明月从东山后升起,在南斗星和牵牛星之间徘徊。白茫茫的水气横贯江面,清泠泠的水光连着天际。听凭小船在茫无边际的江上飘荡,凌于苍茫的万顷江面之上。在天空里乘风浮游,并不知到哪里才会停栖,感觉身轻得似要脱离人世飞去,生出翅膀,飞天成仙。 于是喝酒喝得高兴起来,用手叩击着船边应声高歌。歌中唱道:“桂木船棹呵香兰船桨,用桨板划开澄明的江水,船儿在月光浮动的水面上逆流而进。我的心怀悠远,想望伊人在天涯那方。”同伴吹起洞箫,按着声调和节拍为歌声伴和,洞箫呜呜作声,有如哀怨有如倾慕,既像啜泣也像低诉,尾音婉转悠长,丝丝缕缕缭绕不绝。能使潜伏在深渊的蛟龙闻声起舞,能使孤舟上的寡妇为之饮泣。 苏氏的神色严肃起来,整理好衣襟端坐着,问同伴:“箫声为什么这样哀怨呢?”同伴回答说:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,这不是曹公孟德的诗么?这里向西可以望到夏口,向东可以望到武昌,山河相互环绕,山树茂密,一片苍翠。这不正是曹孟德被周瑜所围困的地方么?当初他攻陷荆州,夺得江陵,沿长江顺流东下,战船绵延千里,旌旗遮盖住天空,在江边斟酒,横转长矛吟诗作赋,本是当世的一位英雄人物,而今天又在哪里呢?何况我与你在江边打渔砍柴,以鱼虾为伴,以麋鹿为友,在江上驾着一叶小舟,举起酒器相互敬酒,像蜉蝣一样寄托在天地间,像沧海中的一粒栗米那样渺小。哀叹我们的一生只是短暂的片刻,羡慕长江的无穷无尽。希望与神仙作伴遨游长空,与明月一同长久存在。知道这些终究不能实现,只能把箫声托付给秋风。” 苏氏道:“你可也知道这水与月?逝去的就像流水,却并没有流走;像月亮那样有圆有缺,但始终没有消减或增长。可见,从事物变易的一面看来,天地间没有一瞬间不发生变化;而从事物不变的一面看来,万物与自己的生命同样无穷无尽,又有什么可羡慕的呢?何况天地之间,凡物各有自己的归属,若不是自己应该拥有的,即使是一分一毫也不能求取。只有江上的清风,以及山间的明月,送到耳边便听到声音,进入眼帘便绘出形色,取得这些不会有人禁止,感受这些也不会有竭尽的忧虑。这是上天的无尽宝藏,你我可以一起享用。”于是同伴喜笑颜开,更换酒器重新饮酒。菜肴果品都已经吃完了,只剩下桌上的杯碟一片凌乱。苏子与同伴在船里交错地睡在一起,不知不觉天边已经微白。 ②《游褒禅山记》

七年级上册 5.童趣 一.课文 余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫,见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。 夏蚊成雷,私拟作群鹤舞于空中,心之所向,则或千或百,果然鹤也;昂首观之,项为之强。又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使之冲烟而飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,为之怡然称快。 余常于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,蹲其身,使与台齐;定神细视,以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为丘,凹者为壑,神游其中,怡然自得。 一日,见二虫斗草间,观之,兴正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞虾蟆,舌一吐而二虫尽为所吞。余年幼,方出神,不觉呀然一惊。神定,捉虾蟆,鞭数十,驱之别院。 我回想自己在年幼的时候,能睁大眼睛直视太阳,视力好极了,每遇见细小的东西,一定要仔细观察它的纹理,所以常常能感受到超脱事物本身的乐趣。 二.翻译 夏夜里,蚊群发出雷鸣似的叫声,我心里把它们比作群鹤在空中飞舞,这么一想,眼前果真就出现了千百只白鹤;抬头看着它们,连脖子也变得僵硬了。我又留几只蚊子在白色帐子里,慢慢地用烟喷它们,使它们冲着烟边飞边叫,构成一幅青云白鹤图,果真像鹤群在青云边上发出叫声一样,这使我感到高兴极了。 我常在土墙高低不平的地方,在花台上杂草丛生的地方,蹲下身子,使身子跟台子一般高,把丛草当成树林,把虫子、蚊子当成野兽,把土块凸出部分当成丘陵,低陷部分当成山沟,我便凭着假想在这个境界中游览,愉快而又满足。 有一天,我看见两只小虫在草间相斗,(便蹲下来)观察,兴味正浓厚,忽然有个极大极大的兽拔山倒树而来,原来是一只癞虾蟆,舌头一吐,两只小虫全被它吃掉。我那时年纪很小,正看得出神,不禁哇的一声惊叫起来。待到神智恢复,捉住癞虾蟆,抽了它几十鞭子,把它赶到别的院子去。 三.文学常识: 节选自《浮生六记·闲情记趣》。沈复,清代文学家。 四.基础知识: 项:颈,脖颈。强:通“僵”,僵硬。徐:慢慢地。以:用果:果真,果然。唳:鸟鸣林:树林兴:兴趣方:正鞭:用鞭子打,抽打。驱:赶细:仔细。察,观察昂:抬。首:头。怡然:愉快的样子

第四部分部编版七年级下册(2016版)课内文言文梳理 孙权劝学 【参考译文】 当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权管事了,不可不学习!”吕蒙以军中事务多来推辞。孙权说:“我难道想要你钻研经书当博土吗只应当粗略地阅读,了解历史罢了。你说事务多,比起我来怎么样我经常读书,自以为大有益处。”吕蒙于是开始学习。到了鲁肃经过寻阳的时候,鲁肃和吕蒙论议,十分惊奇地说:“以你现在的オ干、谋略来看,你不再是原来那个吴下阿蒙了!”吕蒙说:“士别三日,就要重新拭目相看,长兄知道这件事怎么这么晚呢!”鲁肃于是叩拜吕蒙的母亲,与吕蒙结为朋友,然后分别了。 【课下注解】 〔但〕只,只是 〔涉猎〕粗略地阅读。 〔见往事〕了解历史。见,了解。往事,指历史。 〔及〕到,等到。 〔才略〕才干和谋略。 〔卿〕古代君对臣的爱称。朋友、夫妇间也以“卿”为爱称。 〔非复〕不再是。 〔吴下〕指吴县,今江苏苏州。 〔当涂〕当道,当权。〔辞〕推托。 〔阿蒙〕吕蒙的小名。阿,名词词头。〔务〕事务。 〔更〕重新。 〔孤〕古时王侯的自称。 〔刮目相待〕拭目相看,用新的眼光看待。刮,擦拭。 〔治经〕研究儒家经典。 〔大兄〕长兄,这里是对朋友辈的敬称。 〔见事〕知晓事情 【重点句子翻译】 1.卿今当涂掌事,不可不学! 你现在当权掌管政事了,不可以不学习! 2.卿言多务,孰若孤 你说(你)事务繁忙,谁比得上我(的事务多)呢 3.卿今者才略,非复吴下阿蒙! 你现在的才干和谋略,不再是当年吴县的那个阿蒙了!4.孤岂欲卿治经为博士邪! 我难道想要你研究儒家经典成为专掌经学传授的学官吗5.但当涉猎,见往事耳。 只是应当粗略地阅读(或:浏览群书),了解历史罢了。6.士别三日,即更刮目相待。 有抱负的人分别多日,就要重新用新的眼光看待。7.大兄何见事之晚乎! 长兄为什么知晓事情这么晚啊! 8.蒙辞以军中多务。

文言翻译 文言翻译,就是用现代汉语的表达方式,把文言句子的意思说出来。 文言文翻译“九字诀”可以帮助我们了解文言文翻译的要求和方法,从而便于准确地翻译文言文。文言文翻译“九字诀”是指“信、达、雅、留、换、调、引、增、删”九个字。 “信、达、雅”是翻译文言文的要求。“信”就是要忠于原文,不歪曲原意。不随意增多减少,添枝去叶,望文生义,牵强附会,更不能随心所欲,甩开原文,凭空编造。“达”就是要通顺流畅,既要使句子完美无缺,保留原文的语气;又要避免语句的呆板、带文言气。而“雅”就是要符合现代汉语的规范,文字语句要生动优美、简练流畅。总之,文言文翻译要求用规范的现代汉语,准确、通顺地表达原文的内容。 “留、换、调、引、增、删”则是文言文翻译的基本方法。因为古今词义和语法有所不同,所以翻译文言文要根据句子和组成句子的虚词、实词的不同用法采取不同的方法。 一、留保留原文中的词语。凡有古今意义相同的字、词及人名、地名、物名、书名、国名、官职、年号、谥号、度量衡单位等古代专用名词,翻译时不宜改动,都要保留原词。 例如: 庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。(《岳阳楼记》) 一~庆历四年的春天,滕子京被贬官做了巴陵郡的太守。 “庆历”是年号,“滕子京”是人名,“巴陵郡”是郡名,翻译时把它们保留下来,照搬到译文中就行了。 另外,文言文里有不少成语在现代汉语中经常使用,如“披荆斩棘”“气象万千”“千钧一发”等,一般都能理解,不需再译,否则反而显得不通顺。 二、换替换词语。文言文里的不少词语所表示的意思现在仍在用,但现代汉语不再用原文的词表示,丽是用了另外的词。翻译时就要用现代汉语中意思与之相当的词进行替换。例如: 十年春,齐师伐我。(《曹列论战》) ——鲁庄公十年的春天,齐国的军队攻打我们鲁国。 此句中的“师”“伐”要用“军队…‘攻打”来替换。 另外,有的词在文言文和现代汉语中都常用,但表示的内容有区别,翻译时不能用今义去推敲古义,而要用现代汉语中与文言文词语的意思相当的词去替换,以免造成误解。 例如:

七年级语文上册文言文重点句子翻译 《咏雪》 1.谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。 翻译:一个寒冷的雪天,谢太傅举行家庭聚会,跟子侄辈的人讲解诗文。 2.俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?” 翻译:不久,雪下得急了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”3.兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。” 翻译:他哥哥的儿子胡儿说:“跟把盐撒在空中差不多可以相比。” 4.兄女曰:“未若柳絮因风起。” 翻译:他哥哥的女儿说:“不如比作风把柳絮吹得满天飞舞。” 《陈太丘与友期》 1.陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去。 翻译:陈丘和朋友约定同行,约定在正午时分,正午的时间过了朋友却没有到,陈太丘便舍弃友人独自离开了。 2.答曰:“待君久不至,已去。” 翻译:陈元方回答说:“(父亲)等待您很长时间而您却没有来到,已经离开了。” 3.友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。” 翻译:客人便发怒说道:“不是人啊!和人家约定同行,却舍弃人家而离去。” 4.元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”翻译:陈元方说:“您与我父亲约定在正午时分见面,中午了您却没有到,这就是没有信用;对着小孩子的面骂他的父亲,这就是没有礼貌。” 5.友人惭,下车引之。元方入门不顾 译文:那人感到惭愧,便从车上下来,想跟元方握手,元方连头也不回地走进了自家的大门。 《诫子书》

1、夫君子之行,静以修身,俭以养德 翻译:德才兼备人的品行,是依靠内心安静精力集中来修养身心的,是依靠俭朴的作风来培养品德的。 2、非淡泊无以明志,非宁静无以致远 翻译:不看轻世俗的名利,就不能明确自己的志向,不是身心宁静就不能实现远大的理想。 3、夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。 翻译:要学得真知必须使身心在宁静中研究探讨,人们的才能是从不断的学习中积累起来的。不努力学习就不能增长才智,不明确志向就不能再学习上获得成就。 4、淫慢则不能励精,险躁则不能治性。 翻译:放纵懈怠就不能勉励心志使精神振作,轻薄浮躁就不能陶冶性情使节操高尚。 5、年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及? 翻译:年纪随同时光而疾速逝去,意志随着岁月消磨,最后就像枯枝败叶那样衰残掉落,这样的人对社会没有任何用处,(到那时,)守在破房子里,悲伤哀叹,又怎么来得及呢? 《狼》 1、途中两狼,缀行甚远。 翻译:路上遇到两只狼,紧随着走了很远。 2、骨已尽矣,而两狼之并驱如故。 翻译:骨头已经扔完了,可是两只狼像原来一样一起追赶。 3、屠大窘,恐前后受其敌 翻译:屠户很窘迫,恐怕前后一起受到狼的攻击。 4、顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘 翻译:看见野地里有一个打麦场,场主人把柴草堆在打麦场里,覆盖成小山似的。

越巫文言文翻译及注释 方孝孺的《越巫》讲述了越巫假称能驱鬼治病,到处向人夸耀,骗人并取人钱财。越巫文言文翻译及注释是如何呢?本文是整理的越巫文言文翻译及注释资料,仅供参考。 越巫文言文原文越巫 作者:方孝孺 越巫自诡善驱鬼物。人病,立坛场,鸣角振铃,跳掷叫呼,为胡旋舞禳之。病幸已,馔酒食持其赀去,死则诿以他故,终不自信其术之妄。恒夸人曰:“我善治鬼,鬼莫敢我抗。”恶少年愠其诞,瞷其夜归,分五六人栖道旁木上,相去各里所,候巫过下,砂石击之。巫以为真鬼也,即旋其角,且角且走,心大骇,首岑岑加重,行不知足所在。稍前,骇颇定,木间砂乱下如初,又旋而角,角不能成音,走愈急。复至前,复如初,手慄气慑不能角,角坠振其铃,既而铃坠,唯大叫以行。行闻履声及叶鸣谷响,亦皆以为鬼,号求救于人甚哀。夜半抵家,大哭叩门,其妻问故,舌缩不能言,唯指床曰:“亟扶我寝!我遇鬼,今死矣!”扶至床,胆裂死,肤色如蓝。巫至死不知其非鬼。 ;;选自《四部备要》本《逊志斋集》 〔明〕方孝孺 越巫文言文注释1.诡:欺诈,说假话 2.赀:钱财

3.瞷:窥视 4.角:一种动物的角制成的吹奏乐器 5.妄:荒诞,荒谬 6.幸:侥幸 7.恒:常常,经常 8.号:大声哭喊 9.稍:稍微 越巫文言文翻译越地有个巫师谎称自己善于驱除鬼怪,有人生病就设立法坛,吹号角,摇铜铃,蹦跳腾跃,大声呼叫,好像跳胡旋舞那样来作法驱鬼。病人侥幸有了好转,吃喝一番,拿了人家的财物离去;如果病死,就用别的理由来推托,总归不让人相信自己法术的虚妄。他经常向人自夸说:“我善于惩处鬼怪,鬼怪不敢与我对抗。”有一个喜欢恶作剧的少年恼怒他的荒诞,探听好他夜里回家,约了五六个人分别躲在路旁的树上,相距各一里左右,等候巫师经过树下,便用砂子石块投击他。巫师以为真的是鬼,马上拿出身边的号角,边吹边跑,心里十分害怕,脑袋胀痛的越来越重,走路也不知道自己的脚踏在什么地方。稍为往前跑了一段路,惊慌略微安定了一点,树上的砂石又像刚才那样乱掷下来,他再拿出号角来吹,却慌得吹不出声音,于是就更急忙地往前跑。又到了前边,还是像刚才一样,他害怕得两手发抖、呼吸屏塞,再也拿不住号角,号角掉了他就摇动铜铃,一会儿连铜铃也掉了,只好大声喊叫着赶路。一路上听到脚步声和树叶摇动、山谷回响的声音,他都以为是鬼,高声向人呼喊求救,音调十分

初中三年文言文汇总 一、《童趣》——复 余忆童稚时,能目对日,明察秋毫,见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。 夏蚊成雷,私拟作群鹤舞于空中,心之所向,则或千或百,果然鹤也;昂首观之,项为之强。又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使之冲烟而飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,为之怡然称快。 余常于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,蹲其身,使与台齐;定神细视,以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为丘,凹者为壑,神游其中,怡然自得。 一日,见二虫斗草间,观之,兴正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞虾蟆,舌一吐而二虫尽为所吞。余年幼,方出神,不觉呀然一惊。神定,捉虾蟆,鞭数十,驱之别院。 注释 1.节选自《浮生六记-闲情记趣》(自传体散文)。题目是编者加的。复(1763-)字三白,号梅逸,长洲(现在)人,清代文学家。 2.余:人称代词,我。 3.忆:回忆。 4.稚:幼小。 5.目:大眼睛。 6.明察秋毫:形容视力好。秋毫,鸟类到了秋天,重新生出来的非常纤细的羽毛。后用来比喻最细微的事物。 7.藐:小。 8.细:仔细。 9.故:所以 10.物外:这里指超出事物本身以外。 11.私:私下里,暗暗地。

12.于:在。 13.则:那么,就。 14.或:有时。 15.项为之强(jiāng):脖子因此变僵了。项:颈,脖颈。强,通“僵”,僵硬的意思。 16.素:未染色的。素帐:未染色的帐子。(或白色的帐子) 17.徐:慢慢地。 18.以:用。 19.使:让。 20.而:并且。 21.作:当做。 22.观:景观。 23.唳(lì)鸟鸣。 24.为之:因此。 25.怡然:安适、愉快的样子。然,……的样子。 26.以……为……:把……比作……。 27.怡然:安适、愉快的样子。怡然自得:形容安适愉快而满足的样子。 28.兴:兴致。 29..盖:原来 30.虾(há)蟆:癞蛤蟆。在古文中,“虾”相当于“蛤”(但在考试中一般不会出现) 31.方:正。 32.鞭:名词动用,用鞭子抽打 33.之:代词,它指虾蟆。 34.驱:驱赶。

高一语文课内翻译复习 必修一课内翻译复习 《劝学》 1、木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。 木材直得合乎拉直的墨线,用火烤木使弯曲把它做成车轮,它的曲度合乎圆规,即使又晒干了不恢复挺直,是用火烤使它变成这样的。 2、故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过已。 所以木材经墨线量过就笔直,金属刀具拿到磨刀石上磨就锋利了。有学问有修养的人广泛地学习并且每天对自己进行检查、省察,就智慧明达,行为没有过失了。 3、吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。 我曾经整日思考,比不上片刻学习收获的多,我曾经抬起脚后跟远望,比不上登到高处见得广。 4、假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。 借助车马的人,并不是脚步快,却能达到千里之外;借助舟船的人,并不是会游水,却能横渡江河。 5、积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。 积累泥土成为高山,风雨在那里兴起,积水成为深渊,蛟龙在那里生长,积累善行养成崇高的品德,就能悟到大智慧,圣人的思想也就在自己的头脑里具备了。 6、蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。 蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,强健的筋骨,向上吃泥土,向下喝地下水,这是用心专一的缘故。 7、蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。 螃蟹六条腿,两只蟹钳,不是蛇和鳝鱼的洞穴就没有地方可以托身,这是用心浮躁的缘故。 《师说》 1、师者,所以传道受业解惑也。 老师,是靠他来传授道理、教授学业、解答疑难问题的。 2、是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。 因此无论地位高贵还是低下,无论年纪大还是小,道理存在的地方就是老师存在的地方。3、圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎? 圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人的原因,大概都出于这个原因吧? 4、彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解其惑者也。

七年级上册 1.《世说新语》两则 咏雪 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 译文:谢太傅在一个寒冷的雪天,和子侄辈的人一起谈论诗文。不久,雪下得急了,太傅十分高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么?”他哥哥的长子谢朗说:“差不多可以和在空中撒盐相比。”他另一个哥哥的女儿说:“不如比作柳絮随风而起。”谢太傅高兴地大笑起来。她(谢道韫)就是谢太傅大哥谢无奕的女儿,左将军王凝之的妻子。 陈太丘与友期 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。 译文:陈太丘和朋友相约出行,约定在中午,(朋友)过了中午还没到,陈太丘不再等候离开了,(太丘)离开后朋友才到。元方当时年七岁,在门外玩耍。朋友问元方:“你爸爸在吗?”(元方)回答道:“等了您很久您却还没有到,已经离开了。”朋友便生气地说道:“真不是人啊!和别人相约出行,却丢下别人自己走了。”元方说:“您与我父亲约在正午。在正午您没到,就是不讲信用(的表现);对着孩子骂他父亲,就是没礼貌(的表现)。”朋友惭愧,下车去拉元方,元方头也不回地走进了大门。 2.《论语》十二章 ⑴子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君乎?”(《学而》) 译文:孔子说:“学习并按时复习,不也是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人家不了解我,我却不生气,不也是君子吗?” ⑵曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)译文:曾子说:“我每天多次反省自己:替别人谋划是否尽心尽力了?同朋友交往是否诚实了?老师传授给我的知识是否复习了?” ⑶子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”(《为政》) 译文:孔子说:“我十五岁立志学习,三十岁时自立于世,四十岁时不迷惑,五十岁了解并顺应了不能为人力所支配的事,六十岁时能听得进不同意见,七十岁时随心所欲,又不越过规矩。” ⑷子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》) 译文:孔子说:“温习学过的知识,可以得到新的理解与体会,这样就可以做老师了。” ⑸子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》) 译文:孔子说:“只读书不思考就会迷惑,只是空想却不读书就有害。” ⑹子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”(《雍也》) 译文:孔子说:“真是贤德啊,颜回!(吃的是)一小筐饭,(喝的是)一瓢水,(住)在简陋的巷子里,别人无法忍受这种贫苦,颜回却仍然不改变他乐观的品质。真是贤德啊,颜回!”7子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》) 译文:孔子说:“知道怎么学习的人,不如爱好学习的人;爱好学习的人,又不如以学习为乐趣的人。”

掩耳盗铃文言文翻译及注释 掩耳盗铃:原为掩耳盗钟。掩:遮盖;盗:偷。把耳朵捂住偷铃铛,以为自己听不见别人也会听不见,比喻自欺欺人,掩耳盗铃文言文翻译及注释是如何呢?本文是我整理的掩耳盗铃文言文翻译及注释资料,仅供参考。 掩耳盗铃文言文原文 掩耳盗铃 出处:《吕氏春秋·自知》 范氏之亡也①,百姓有得钟②者,欲负而走,则钟大不可负③;以锤④毁之,钟况然⑤有声。恐人闻之而夺己也,遽⑥掩其耳。恶人闻之,可也;恶己自闻之,悖(7)也! 掩耳盗铃文言文注释 (1)范氏之亡也:范氏是春秋末期晋国的贵族,被其他四家贵族联合打败后,逃在齐国。亡,逃亡。 (2)钟:古代的打击乐器。 (3)则:但是 (4)负:用背驮东西。 (5)锤(chuí):槌子或棒子。 (6)况(huàng)然:形容钟声。 (7)遽(jù):立刻。 (8)悖(bèi):荒谬。

(9)恶(e):害怕。 掩耳盗铃文言文翻译 范氏逃亡的时候,有个人趁机偷了一口钟,想要背着它逃跑。但是,这口钟太大了,不好背,他就打算用锤子砸碎以后再背。谁知,刚砸了一下,那口钟就"咣"地发出了很大的响声。他生怕别人听到钟声,来把钟夺走了,就急忙把自己的两只耳朵紧紧捂住继续敲。害怕别人听到钟的声音,这是可以理解的;但捂住自己的耳朵就以为别人也听不到了,这就太荒谬了。 掩耳盗铃寓意 钟的响声是客观存在的,不管你掩不掩耳朵,它总是要响的。凡是要客观存在的东西,都不依人的主观意志为转移。有的人对不喜欢的客观存在,采取不承认的态度,以为如此,客观就不存在了,这和"掩耳盗铃"一样,都是极端的主观唯心主义——唯我论的表现。 掩耳盗铃故事 "成书不出姓名,以避近民之讥,此与掩耳盗铃之见何异?"——选自《答江德功书》寓故事 春秋时候,晋国世家赵氏灭掉了范氏。有人趁机跑到范氏家里想偷点东西,看见院子里吊着一口大钟。钟是用上等青铜铸成的,造型和图案都很精美。小偷心里高兴极了,想把这口精美的大钟背回自已家去。可是钟又大又重,怎么也挪不动。他想来想去,只有一个办法,那就是把钟敲碎,然后再分别搬回家。

七年级上册文言文及翻译(总复习用) 咏雪 作者:刘义庆 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 译文 谢安在寒冷的雪天举行家庭聚会,和他子侄辈的人讲解诗文。不久,雪下得大了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”他哥哥的长子谢朗说:“在空中撒盐差不多可以相比。”谢安大哥的女儿说:“不如比作柳絮凭借着风飞舞。”太傅大笑起来。她就是谢安大哥谢无奕的女儿谢道韫,左将军王凝之的妻子。 注释 谢太傅:即谢安(.320年-385年),字安石,晋朝陈郡阳夏(现在河南太康)人。做过吴兴太守、侍中、吏部尚书、中护军等官职。死后追赠为太傅。 内集:家庭聚会。 儿女:子侄辈。 讲论文义:讲解诗文。 俄而:不久,不一会儿。 骤:急,紧。 欣然:高兴的样子。 何所似:像什么。何,什么;似,像。 胡儿:即谢朗。谢朗,字长度,谢安哥哥的长子。做过东阳太守。 差可拟:差不多可以相比。差,大致,差不多;拟,相比。 未若:倒不如。 因:凭借。 即:是。 无奕女:指谢道韫(yùn),东晋有名的才女,以聪明有才著称。无奕,指谢奕,字无奕。王凝之:字叔平,大书法家王羲之的第二个儿子,做过江州刺史、左将军、会稽内史等。 陈太丘与友期 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。 陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在中午,过了中午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是人啊!和别人相约同行,却丢下我先走了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。 《论语》十二章 子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”——《学而》 曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”——《学而》 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”——《为政》 子曰:“温故而知新,可以为师矣。”——《为政》 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”——《为政》 子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”——《雍也》 子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”——《雍也》 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”—

赞刘谐文言文翻译及注释 《赞刘谐》是一篇散文,作者是明代李贽。 赞刘谐文言文原文 赞刘谐 作者:李贽 有一道学,高屐大履,长袖阔带,纲常之冠,人伦之衣,拾纸墨之一二,窃唇吻之三四,自谓真仲尼之徒焉。时遇刘谐。刘谐者,聪明士,见而哂曰:“是未知我仲尼兄也。”其人勃然作色而起曰:“天不生仲尼,万古如长夜。子何人者,敢呼仲尼而兄之?”刘谐曰:“怪得羲皇以上圣人尽日燃纸烛而行也!”其人默然自止。然安知其言之至哉!

李生闻而善曰:“斯言也,简而当,约而有余,可以破疑网而昭中天矣。其言如此,其人可知也。盖虽出于一时调笑之语,然其至者百世不能易。” ——选自中华书局排印本《焚书》 〔明〕李贽 赞刘谐文言文注释 (1)屐(jī):木屐,一种木底有齿的鞋子。 (2)履:鞋。 (3)纲常:三纲五常。三纲指父为子纲,君为臣纲,夫为妻纲。五常指仁、义、礼、智、信。 (4)人伦:指封建社会所规定的人与人之间的伦常关系。如《孟子·滕文公上》所说的:“使契为司徒,教以人伦:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有叙,朋友有信。” (4)哂(shěn):讥笑。

(5)“天不生仲尼”二句:宋强行父《唐子西文录》载:“蜀道馆舍壁间题一联云:‘天不生仲尼,万古如长夜。’不知何人诗也。”朱熹也在《朱子语类》中引用过。 (6)羲皇:传说中的古帝伏羲氏。 (7)纸烛:蘸油点火照明的纸捻。 (8)李生:作者自称。 (9)谓:以为。 (10)者:助词。 (11)是:这是。 赞刘谐文言文翻译 有一位道学先生,脚穿宽大而高底的木屐,身上的服饰长袖阔带,俨然以纲常为冠、以人伦为衣,从故纸堆里拣来了只言片语,又窃取到了一些陈词滥调,便自以为是真正的孔子信徒了。这时他遇见刘谐。刘谐,是一位聪明

人教版·高中语文必修一 《烛之武退秦师》 1晋文公联合秦穆公围攻郑国,这是因为郑文公曾对晋文公无礼,而且还依附楚国。这时晋军驻扎函陵,秦军驻扎氾水之南。 2佚之狐向郑文公说:“国家危险了,如果派烛之武去见秦君,秦国军队一定会撤退。”郑文公听了他的意见。烛之武推辞说:“臣在壮年的时候,尚且不如别人,现在老了,做不了什么事了。”郑文公说:“我没有及早重用您,现在危急时才来求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武答应了。 3当夜把烛之武用绳子从城墙上坠下去。见到秦穆公,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道就要灭亡了!如果郑国灭亡对您有好处,那就值得烦劳您的左右。越过其他国家而在远方设置边邑,您知道这是很困难的。哪能用灭郑来加强邻国呢?邻国实力雄厚,就等于您的力量薄弱啊。如果不灭郑国而使它成为您东方道路上的主人,贵国使臣来往经过,供应他们的食宿给养,这对您也没有坏处。再说您也曾经施恩于晋惠公,他答应给您焦、瑕两地,可是他早晨刚刚渡河回国,晚上就在那里筑城防御,这是您所知道的。那个晋国,哪里有满足的时候?它既以郑国作为东边的疆界,又要扩张它西边的疆界,如果不损害秦国,它到哪里去夺取土地呢?损害秦国而有利于晋国,希望您还是多多考虑这件事。”秦伯很高兴,与郑国订立盟约,委派杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,自己就率军回国。 4晋国大夫子犯请求袭击秦军。晋文公说:“不可,如不是秦国国君的力量我到不了今天这个地步。依靠过别人的力量而去损害别人,是不仁;失去同盟国,是不智;用冲突来代替联合,是不武。我们还是回去吧。”于是晋国的军队也撤离郑国。 《荆轲刺秦王》 1秦国大将王翦打败了赵国,俘虏了赵王,全部占领了赵国的领土,向北进军侵占土地,直到燕国的南部边界。 2(燕国的)太子丹很害怕,就请教荆轲说:“秦国的军队早晚就要渡过易水,那么虽然想经常侍奉您,又哪里能够呢?”荆轲说:“太子不说,我也要请求行动。现在去却没有什么凭信之物,那就无法接近秦王。现在樊将军,秦王用一千斤金和一万户人口的封地作赏格,购取他的头。如果真的能够得到樊将军的头,和燕国督亢的地图献给秦王,秦王必然高兴地接见我,那我就有机会报答太子了。”太子说:“樊将军因为走投无路,处境非常困难才来投奔我的,我不忍心因为自己的私仇,却伤害长者的心,希望您再考虑一下别的办法吧!” 3荆轲知道太子不忍心,于是就私下去见樊於期,说:“秦国对待将军,可以说太刻毒了。父亲、母亲和宗族,全被杀戮或没收为官奴了。现在听说购买将军的头,赏格一千斤金、一万户人口的封地,(你)打算怎么办?”樊将军仰天长叹,流着眼泪说:“我每次想到这事,常常痛恨入骨髓,只是想不出一个计策来!”荆轲说:“现在有一句话,既可解除燕国的祸患,又可报将军的仇恨,怎么样?”樊於期走上前说:“怎么办?”荆轲说:“希望得到将军的头用来献给秦王,秦王必然高兴愿意接见我。(到那时)我左手抓住他的衣袖,右手刺他胸部。那么将军的仇报了,燕国被斯侮的耻辱也除掉了,将军有没有这个心意呢?”樊於期脱下一只衣袖,左手握住右腕,走

七年级上册文言文原文及翻译 七年级的学习生活即将过完,在即将到来的语文考试,同学们要掌握哪些文言文的原文和翻译呢?如何即将下面是为大家带来的关于七年级上册文言文原文及翻译,希望会给大家带来帮助。 七年级上册文言文原文及翻译(一)一、咏雪 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。译文:一个寒冷的雪天,谢太傅把家人聚会在一起,跟子侄辈的人谈诗论文。忽然间,雪下得紧了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的大雪像什么呢?”他哥哥的长子胡儿说:“跟把盐撒在空中差不多。”他哥哥的女儿道韫说:“不如比作风把柳絮吹得满天飞舞。”太傅高兴得笑了起来。道韫是太傅大哥谢无奕的女儿、左将军王凝之的妻子。 二、陈太丘与友期 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去。去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门,不顾。 译文:

陈太丘跟一位朋友约定一同出门,约好正午时碰头。正午已过,不见那朋友来,太丘不再等候就走了。太丘走后,那人才来。太丘的长子陈元方那年七岁,当时正在门外玩。那人便问元方:“你爸爸在家吗?”元方答道:“等你好久都不来,他已经走了。”那人便发起脾气来,骂道:“真不是东西!跟别人约好一块儿走,却把别人丢下,自个儿走了。”元方说:“您跟我爸爸约好正午一同出发,您正午不到,就是不讲信用;对人家儿子骂他的父亲,就是失礼。”那人感到惭愧,便从车里下来,想跟元方握手,元方连头也不回地走进了自家的大门。 七年级上册文言文原文及翻译(二)智子疑邻 宋有富人,天雨墙坏。其子曰:“不筑,必将有盗。”其邻人之父亦云。暮而果大亡其财,其家甚智其子,而疑邻人之父。 译文宋国有个富人,因下大雨,墙坍塌下来。他儿子说:“如果不(赶紧)修筑它,一定有盗贼进来。”他们隔壁的老人也这么说。这天晚上果然丢失了大量财物,这家人很赞赏儿子聪明,却怀疑偷盗是隔壁那个老人干的。 塞翁失马 近塞上之人,有善术者,马无故亡而入胡。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”居数月,其马将胡骏马而归。人皆贺之,其父曰:“此何遽不能为祸乎?”家富良马,其子好骑,堕而折其髀。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”居一年,胡人大入塞,丁壮者引弦而战。近塞之人,死者十九。此独以跛之故,父子相保。 七年级上册文言文原文及翻译(三)论语十二章

论语十则文言文翻译及注释 论语十则原是人教版七年级上册语文课本中的一课,选自《论语译注》。论语十则文言文翻译及注释是如何呢本文是小编整理的论语十则文言文翻译及注释资料,仅供参考。 论语十则文言文原文 论语十则 作者:孔子出处:《论语》 1.子曰:“学而时习之,不亦说(yuè)乎有朋自远方来,不亦乐乎人不知而不愠,不亦君子乎”(《学而》) 2.曾子曰:“吾日三省(xǐng)吾身:为人谋而不忠乎与朋友交而不信乎传不习乎”(《学而》) 3.子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》) 4.子曰:“学而不思则罔(wǎng),思而不学则殆(dài)。”(《为政》) 5.子曰:“由,诲女(rǔ)知之乎!知之为知之,不知为不知,是知(zhì)也。”(《为政》) 6.子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省(xǐng)也。”(《里仁》) 7.子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》)

8.曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎死而后已,不亦远乎”(《泰伯》) 9.子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”(《子罕(hǎn)》) 10.子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎” 子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》) 注:第一到第九则为语录体,第十则为对话体。这里所编的十则分别选自《学而》、《为政》、《里仁》、《述而》、《泰伯》、《子罕》和《卫灵公》。 论语十则文言文翻译及注释 第一则:学习方法 子曰:“学而时习之,不亦说乎有朋自远方来,不亦乐乎人不知而不愠(yùn),不亦君子乎” (《学而》) 孔子说:”学习并且按时地去复习,不也很快乐吗有志同道合的人从远方来,不也很高兴吗别人不了解我但我不生气,不也是道德上有修养的人吗” 重点字词解释: (1)子:先生,指孔子。中国古代对于有地位、有学问的男子的尊称,有时也泛称男子。《论语》书中“子曰”的子,都是指孔子而言。孔子(前551——前479),名丘,字仲尼,春秋时鲁国陬邑(现在山东曲阜)人。是儒家学派的创始人,我国古代的思想家、教育家。 (2)学:孔子在这里所讲的“学”,主要是指学习西周的礼、乐、诗、书等传统文化典籍。

1.贰:从属二主)并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。 2.【敢:岂敢(怎敢);执事:敬称,您】怎敢拿这件事来麻烦您? 3. 远:边远的国家)越过别的国家把边远的地方当做边邑。 4.(厚:变雄厚;薄:变薄弱)邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。 5.且君尝为晋君赐矣:(为:给予;赐,恩惠,好处)况且您曾经给予晋惠公恩惠。 6. 许君焦、瑕,朝济而夕设版焉:(晋惠公)许诺给您焦、瑕两邑,(但他)早上(渡过黄河)上 8.(第一个“封”:使……成为疆界;肆:扩张;第二个“封”:疆 (微:没有;夫人:这个人)没有这个人的力量,我就不会到这个地位(或。 :(因:依仗,依靠;敝:损害)依靠人家的力量反过来伤害人家,不仁慈; 11.(与:结交;“知”通“智”,明智)失掉了自己所结交的(同盟国), 12.(易:替代):用战乱来改变出兵时的整肃,是不勇武的。 13.吾其还也(其:还是):我们还是回去吧! 1.:(谒:请)即使没有太子说的这番话,我也希望向您请求赴秦了。 2.(更:改变)希望您再想想(考虑)别的办法吧! 正常语序为:顾不知计所出耳)(顾:只,仅仅):只是不知道报仇的计策 (然则:既然这样,那么;见:被;陵:欺侮,凌辱): 4.樊於期偏袒扼腕而进曰:!”:(乃今:如今)樊於期脱下一只衣袖,露出一只胳膊,抓着自己的手腕走上前说:“这是我日日夜夜咬牙切齿拍自己的胸膛表示痛心啊,如今得以听到教诲。 5.(函:用匣子):于是就收拾安放樊於期的首级,用匣子 6.(为:准备):于是准备行装派荆轲(赴秦)。 7. wǔ,逆,迎着]视:人们不敢迎着目光看(他)。 ※8. 荆轲有所待,欲与俱,其人居远未来,而为留待:荆轲等待着一个朋友,想要同(他)一起 。 9. ?丹请先遣秦武阳!”(迟:认为…迟缓):过了些时候(荆轲)还没有出发,太子嫌(他)动身晚了,怀疑他有了改变初衷和后悔的念头,就又请求他说:“日子已经不多了,荆卿难道不打算启程吗?请让我先 10.通“返”,返回)者,竖子也:现在去了而不能回来复命的,那是没出息的人! 11.(“决”通“诀”,诀别,告别):那就请让我(现在和你们)告辞诀别。 12.(荆轲)就上路了。 13.[zhǐ]之声:荆轲应和着唱歌,发出变徵的声调。

七年级上册古诗词、文言文 1、《世说新语》两则 《咏雪》 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未 若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 注解:【内集】家庭集会【讲论文义】谈论诗文【俄而】不久, 一会儿【差可拟】差不多可以相比。差,大致、差不多。拟,相比。【因】凭借 译文:谢太傅在一个寒冷的雪天,和子侄辈的人一起谈论诗文。不 久雪下得急了,太傅十分高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么?”他 哥哥的长子谢朗说:“差不多可以和在空中撒盐相比。”他另一个哥 哥的女儿说:“不如比作柳絮随风而起。”谢太傅高兴地大笑起来。 她(谢道韫)就是谢太傅大哥谢无奕的女儿,左将军王凝之的妻子。《陈太丘与友期》 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。 元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。” 友人惭,下车引之。元方入门不顾。 注解:【期行】相约同行。期,约定【期日中】约定的时间是中午。日中,正午时分【舍去】不再等候就走了。去,离开【乃至】(友人)才到。乃,才。【尊君在不】你爸爸在吗?尊君, 对别人父亲的尊称。不,通“否”,句末语气词,表询问。【哉】语 气词,表示感叹【相委而去】丢下我走了。委,丢下、舍弃 【家君】对人称自己的父亲【引】拉【顾】回头看 译文:陈太丘和朋友相约出行,约定在中午,(朋友)过了中午还 没到,陈太丘不再等候离开了,(太丘)离开后朋友才到。元方当

七年级语文上册文言文翻译 5《世说新语》两则 《咏雪》翻译 一个寒冷的雪天,谢太傅把家人聚会在一起,跟子侄辈的人讲解诗文。不久,雪下得大了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的大雪像什么呢?”他哥哥的长子胡儿说:“跟把盐撒在空中差不多。”他哥哥的女儿道说:“不如比作风把柳絮吹得满天飞舞。”太傅高兴得笑了起来。她就是谢太傅的长兄无奕的女儿,左将军王凝之的妻子。 本文通过写咏雪,表现了谢道韫的聪明智慧,才华出众。 《陈太丘与友期》.翻译 陈太丘跟一个朋友约定一同出门,约好正午时碰头。正午已过,不见那朋友来,太丘不再等候就走了。太丘走后,那人才来。太丘的长子陈元方那年七岁,当时正在门外玩。那人便问元方:“你爸爸在家吗?”元方答道:“等你好久都不来,他已经走了。”那人便发起脾气来,骂道:“真不是东西!跟别人约好一块儿走,却把别人丢下,自个儿走了。”元方说:“您跟我爸爸约好正午一同出发,您正午不到,就是不讲信用;对人家儿子骂他的父亲,就是失礼。”那人感到惭愧,便从车里下来,想跟元方握手,元方连头也不回地走进了自家的大门。 20、《虽有嘉肴》 虽有佳肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足然后能自反也;知困然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰:“学学半,”其此之谓乎? 翻译:即使有美味佳肴,不去品尝,就不知道它的味道鲜美;即使有最好的方法,不去学习,就不知道它的益处。所以学习以后就会知道不足,教学以后就会知道困难。知道不足,然后就能反过来要求自己;知道困难,然后就能自强不息。所以说:教学与学习互相促进。《尚书·兑命》说:“教育别人,能收到一半的学习效果。”说的就是这个意思。