人体寄生虫学 寄生虫感染与皮肤科疾患

- 格式:ppt

- 大小:5.78 MB

- 文档页数:99

人体寄生虫学总结归纳钩虫贫血机理①钩虫口囊内有钩齿或板齿咬附、破坏肠粘膜并吸血。

②钩虫吸血时,分泌抗凝素,加重血液的丢失。

③因钩虫寄生造成人丢失的血量,为吸血量、移位伤口渗血量、咬附点渗血量和偶尔肠粘膜大面积渗血量的总和。

每条二指肠钩口线虫每日所致失血量为0、14~0、4d,而美洲板口线虫为0、01~0、1m1。

④钩虫破坏肠粘膜,影响营养成分的吸收,加重贫血的发生。

⑤宿主全身营养不佳时,虽有少量钩虫寄生,也可出现贫血。

疟原虫贫血机理①疟原虫直接破坏,每完成一个红细胞内裂体增殖周期,就破坏大量红细胞,以恶性疟原虫破坏红细胞为重。

②脾肿大,脾功能亢进,破坏血细胞的能力增强。

③免疫溶血。

④骨髓造血功能受抑制。

杜氏利什曼原虫贫血机理①脾肿大,脾功能亢进,破坏血细胞能力增强。

②免疫溶血。

③骨髓造血功能受抑制。

(五)在我国能引起脑部损害的寄生虫有哪些?各是由哪个阶段造成的?刚地弓形虫滋养体(速殖子)、溶组织内阿米巴滋养体、疟原虫(脑型疟主要由恶性疟原虫引起,而间日疟偶发)红细胞内期、卫氏并殖吸虫童虫和成虫、日本血吸虫虫卵、细粒棘球绦虫棘球蚴、链状带绦虫囊尾蚴、旋毛形线虫幼虫。

(六)粪便检查时,主要能发现哪些寄生虫卵?似蚓蛔线虫卵、钩虫卵、毛首鞭形线虫卵、日本血吸虫卵、卫氏并殖吸虫卵、华枝睾吸虫卵、布氏姜片虫卵和微小膜壳绦虫卵。

(七)人粪处理不当能引起哪些寄生虫病的流行?蛔虫病、钩虫病、鞭虫病、肺吸虫病、血吸虫病、肝吸虫病、肠吸虫病、猪带绦虫病和囊虫病、牛带绦虫病、微小膜壳绦虫病、阿米巴痢疾、贾第虫病、隐孢子虫病、结肠小袋纤毛虫病。

(八)在人肠道内寄生的寄生虫主要有哪些?似蚓蛔线虫、钩虫、毛首鞭形线虫、蠕形住肠线虫、旋毛形线虫、布氏姜片吸虫、链状带绦虫、肥胖带绦虫、微小膜壳绦虫、曼氏迭宫绦虫、溶组织内阿米巴、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫和结肠小袋纤毛虫。

(九)用血涂片主要可诊断哪些寄生虫?各能查见什么阶段?用血涂片主要可诊断丝虫和疟原虫。

1终宿主:寄生虫成虫或有性生殖阶段寄生的宿主。

例如人是肺吸虫的终宿主。

2中间宿主:寄生虫的幼虫或无性生殖阶段所寄生的宿主3保虫宿主:又称储存宿主,指某些脊椎动物也可作为寄生虫在人体内寄生阶段的寄生宿主,如犬、猫也作为肺吸虫成虫的寄生宿主。

4转续宿主:是指含有滞育状态的非适宜宿主,一旦进入正常适宜宿主,又能继续完成生活史发育。

5复发:即疟疾复发。

指经过药物治疗或免疫杀伤作用,患者红内期疟原虫已被消灭,疟疾发作停止。

若无再感染,经过数周至年余,又出现疟疾发作称为复发。

6再燃:即疟疾的再燃。

疟疾发作停止后,患者若无再感染,由于体内残存的少量红内期疟原虫在一定条件下重新大量繁殖又引起的疟疾发作,成为疟疾的再燃。

7生活史(life cycle)是指寄生虫完成一代生长,发育和繁殖的全过程,包括寄生虫的感染阶段经一定途径侵入宿主,在宿主体内移行和寄生,某一生活史时期离开宿主机体,以及发育过程所需的宿主及传播媒介种类和相应的环境条件。

8虫媒病:由医学节肢动物携带病原微生物或寄生虫在人与人之间传播的疾病称虫媒病。

9机会致病性寄生虫的(原虫):在宿主免疫功能正常时处于隐性感染状态,当免疫功能受损时,出现异常增殖,致病力增强的寄生虫。

10人兽共患寄生虫病:有的寄生虫病可以在脊椎动物和人之间自然地传播。

11兼性寄生虫:既可在外界环境营自生生活并完成生活史,又能在宿主体内营寄生生活的虫种,如粪类圆线虫。

12感染期(阶段性)/infective stage/,是寄生虫生活史过程中在进入人体后能够建立感染的阶段,寄生虫必须发育至感染阶段,才能在侵入宿主后继续生存,发育和繁殖。

13疫水:是指被细菌,病毒等微生物以及寄生虫所污染的,具有传染性的水源。

14夜现周期性:微丝蚴在外周血中表现为夜多昼少的现象称为夜现周期性,两种微丝蚴出现的高峰时间略有不同,斑氏微丝蚴为晚上22:00至次日凌晨2:00,马来微丝蚴为晚上20:00至次日凌晨4:00。

人体寄生虫学重点知识总结一、基本概念1.寄生虫:依靠寄主的体内或体外环境为生活环境的异种生物。

2.寄生虫分为内寄生虫和外寄生虫:内寄生虫在寄主体内寄生,如蠕虫、原虫等;外寄生虫寄生在寄主体表或寄生在寄主体表附近,如虱子、跳蚤等。

3.直接寄生虫和间接寄生虫:直接寄生虫是寄生在一种寄主身上,不需要在多个物种寄主之间转换;间接寄生虫则需要在多个寄主之间进行转换。

例如钩虫是直接寄生虫,而疟原虫则是间接寄生虫。

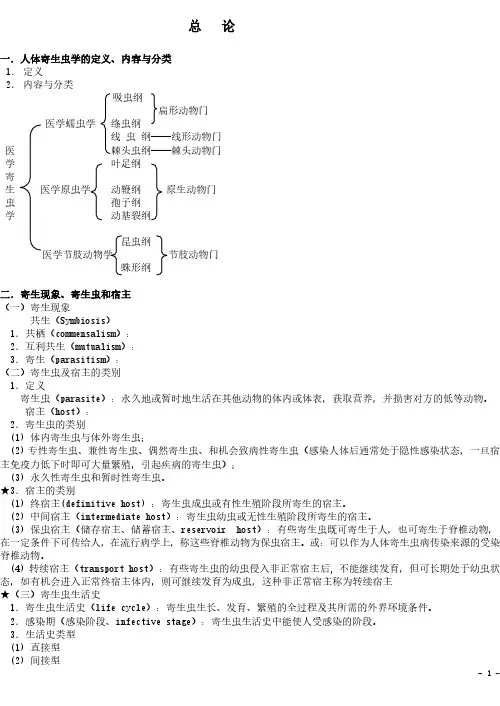

二、寄生虫的分类和形态学特征1.寄生虫的分类:寄生虫可分为蠕虫、原虫、线虫、节肢动物等。

2.寄生虫的形态学特征:寄生虫的形态特征主要包括体形、大小、颜色、鳞片、复眼、口器等。

三、寄生虫感染途径1.接触感染:直接接触寄生虫、寄生虫卵或幼虫的感染途径。

2.水源性传播:通过饮用受寄生虫卵或幼虫污染的水源感染。

3.食物性传播:通过吃寄生虫卵、幼虫或包含病原体的寄生物感染。

4.蚊媒传播:由蚊子传播寄生虫病原体,如疟原虫和丝虫等。

5.传染媒介动物传播:通过叮咬行为将寄生虫病原体传播给人类,如跳蚤和虱子等。

四、人体寄生虫感染的临床表现和诊断1.人体寄生虫感染的临床表现:感染寄生虫后,人体会出现不同的临床症状,如消化道症状、呼吸道症状、皮肤症状等。

2.人体寄生虫感染的诊断:通过临床症状、寄生虫病原体的检测、血液检查和影像学检查等方法进行诊断。

五、人体寄生虫疾病的防治措施1.个人预防措施:保持个人卫生,注意饮食卫生,定期接种疫苗,穿戴防护装备等。

3.政府和社会的干预措施:制定和执行疫情监测预警制度,提供疫苗接种服务,介入传染病疫情,提供相关医疗资源等。

总结:人体寄生虫学是研究寄生虫与人体关系的学科,掌握人体寄生虫学的基本概念和分类,了解寄生虫的感染途径和临床表现,掌握寄生虫疾病的诊断和防治措施,对于保护人体健康、预防和控制人体寄生虫疾病具有重要意义。

人体寄生虫学教案前言根据教学大纲要求,按临床医学八年制的教学进度安排(总学时54 学时,讲课36,实验18),由本室主讲教师共同制订本教案,以供教师备课、讲课、实验带教、复习指导参考。

基础医学专业的理论课学时同八年制临床医学,故共用一份教案,不同之处将另行说明。

教案内容:1.教学要求2.时间安排3.重点4.难点5.教学内容6.中、英文专业词汇7.思考题8.参考文献等本教案将在教学实践中不断修改、完善与提高。

病原生物学系2006.12修订总论、医学蠕虫、线虫概论、蛔虫教学课时 4学时第一部分总论一、教学要求1.掌握世界范围内重要的寄生虫病的名称及对人类健康的危害2.掌握寄生虫、宿主及寄生虫的生活史等基本概念,寄生虫与宿主的类别3.掌握寄生虫与宿主的相互关系4.掌握消除性免疫、非消除性免疫(带虫免疫、伴随免疫)及免疫受累宿主的概念5.掌握感染阶段(期)、带虫者、慢性感染与隐性感染等基本概念6.掌握寄生虫病流行的基本环节、寄生虫病的传播途径及寄生虫进入人体的方式(即感染途径),人兽共患寄生虫病的特点7.熟悉我国寄生虫病的现状8.熟悉生物演化中的寄生现象及寄生虫的演化9.熟悉寄生虫抗原的特点及免疫逃避的机制10.熟悉多寄生现象、幼虫移行症、异位寄生等特点11.熟悉影响寄生虫病流行的自然、生物和社会因素,寄生虫病流行的地方性、季节性和自然疫源性特点及寄生虫病的防治原则12.了解寄生虫病对社会经济与发展的影响,我国寄生虫病控制中存在的问题13.了解目前正在出现的寄生虫病及寄生虫学的研究发展方向14.了解寄生虫的营养与代谢、生殖潜能及分类系统15.了解寄生虫免疫应答的过程及4型超敏反应二、时间安排:总论 125分钟第一章引言1.寄生虫对人类的危害2.我国寄生虫病的现状及存在的问题3.正在出现的寄生虫病4.寄生虫学的研究与发展方向第二章寄生关系及其演化第三章寄生虫的生物学第四章寄生虫与宿主的相互作用第五章寄生虫感染的免疫第六章寄生虫感染的特点第七章寄生虫病的流行与防制三、重点:1.寄生虫、宿主、生活史、寄生虫感染与寄生虫病概念2.寄生虫与宿主的相互作用3.寄生虫病流行的基本环节与传播方式四、难点寄生虫感染的免疫、宿主对寄生虫感染的免疫反应特点。

人体寄生虫总论(一)寄生与寄生关系共栖;互利共生;寄生寄生生活:两种生物在一起生活,一方得利,另一方受害。

获利的一方称为寄生物,(包括微生物和寄生虫)受伤害的一方称宿主。

(二)宿主的分类1终宿主:寄生虫的成虫期或有性生殖期所寄生的宿主。

2中间宿主:寄生虫的幼虫期或无性生殖期所寄生的宿主。

中间宿主有第一和第二之分。

3储存宿主(保虫宿主):寄生虫的成虫除可寄生于人体外,还可寄生于某些哺乳动物体内,这些脊椎动物具有保护虫种和起传染源的作用。

这些动物宿主称为储存宿主。

4转续宿主:某些寄生虫的虫侵入非正常宿主体内,不能继续发育为成虫,但可生存,以后若有机会进入正常宿主体内时,即可继续发育为成虫,这种非正常宿主称为转续宿主。

(正常宿主和非正常宿主)(三)寄生虫的生活史寄生虫发育生长的过程及所需要的条件称生活史。

感染阶段:寄生虫的某一阶段离开传染源后,必须在外界环境中,或在中间宿主或在媒介生物体内发育和/或繁殖,才能达到具有感染性的阶段,称感染阶段。

直接发育:凡寄生虫需要在外界发育至感染阶段,再侵入人体继续发育,并完成生活史者,称直接发育。

间接发育:凡寄生虫需要在中间宿主或媒介体内发育至感染阶段,再侵入人体完成生活史者,称间接发育。

(二)、寄生生活对寄生虫的影响在形态方面的适应性改变有:(1)体形;(2)器官:消失或退化,加强,新器官的产生在生理方面的适应性改变有:肠道寄生虫抗消化液的机能增强繁殖能力的加强适应外界环境条件能力的强化各种特殊向性的出现(三)、寄生虫与宿主的相互作用1、寄生虫的致病作用:1)摄取营养、影响吸收:是寄生虫对宿主造成最常见的危害之一。

2)机械性损伤:寄生虫可通过穿刺、堵塞、压迫、破坏等作用,对宿主造成危害。

3)化学性损伤:寄生虫的代谢产物、分泌物、排泄物及虫体死亡后的分解物等化学物质的刺激作用,对人体可产生各种不同的危害。

4)免疫病理损伤:寄生虫体内和体表许多成分,均可作为抗原诱导宿主产生免疫病理反应。

人体寄生虫学教案一、课程介绍1.1 课程名称:人体寄生虫学1.2 课程性质:专业基础课程1.3 课程目标:使学生了解和掌握人体寄生虫的基本知识,认识常见的人体寄生虫及其生活史,了解寄生虫病的传播途径、诊断、预防和治疗。

二、教学内容2.1 寄生虫的基本概念2.1.1 寄生的定义2.1.2 寄生虫的分类2.1.3 寄生虫与宿主的关系2.2 人体寄生虫的生活史2.2.1 寄生虫的生活史概述2.2.2 寄生虫的生命周期2.2.3 人体寄生虫的生活史特点2.3 人体寄生虫的感染与免疫2.3.1 寄生虫的感染途径2.3.2 寄生虫的感染期2.3.3 人体对寄生虫感染的免疫反应三、教学方法3.1 讲授法3.1.1 教师通过讲解,使学生了解寄生虫的基本概念、生活史、感染与免疫等方面的知识。

3.1.2 结合实例,使学生更好地理解和掌握理论知识。

3.2 案例分析法3.2.1 教师提供典型病例,引导学生分析病例中寄生虫的感染途径、诊断和治疗方法。

3.2.2 学生通过讨论,加深对寄生虫病防治知识的理解和运用。

3.3 实验教学法3.3.1 安排寄生虫标本观察,使学生认识常见的人体寄生虫。

3.3.2 进行寄生虫生活史实验,使学生了解寄生虫的生活史特点。

四、教学评价4.1 平时成绩:包括课堂表现、作业完成情况等,占总评的40%。

4.2 期中考试:测试学生对寄生虫学基本知识的掌握,占总评的30%。

4.3 实验报告:评价学生在实验教学中的表现,占总评的30%。

五、教学计划5.1 课时安排:共计32课时,其中理论讲授24课时,实验教学8课时。

5.2 教学进度:第1-4周:寄生虫的基本概念、生活史、感染与免疫第5-8周:常见人体寄生虫的学习第9-12周:寄生虫病的诊断、治疗和预防第13-16周:实验教学,包括寄生虫标本观察和生活史实验六、教学资源6.1 教材:《人体寄生虫学》教科书,提供系统的理论知识。

6.2 辅助资料:寄生虫学相关的期刊文章、研究报告、网络资源等,用于拓展学生视野。

人体寄生虫学名词解释:1.终宿主:寄生虫成虫或有性生殖阶段寄生的宿主2.中间宿主:寄生虫幼虫或无性生殖阶段寄生的宿主3.保虫宿主:有的寄生虫(成虫)是人兽共患寄生虫,除了寄生于人体外,还可寄生于其他脊椎动物体内,完成与人体内相同的生活阶段,感染动物在一定条件下可将其体内的寄生虫传给人。

在流行病学上称这些脊椎动物为“保虫宿主”4.转续宿主:指某些寄生虫的幼虫侵入非正常宿主后,虽能存活,但不能发育为成虫,长期保持幼虫阶段,当此幼虫有机会进入正常宿主后,仍可继续发育为成虫,这种非正常宿主叫“转续宿主”。

5.寄生虫生活史:寄生虫完成一代生长、发育和繁殖的整个过程。

6.异位寄生:有一些寄生虫可在常见部位以外的组织或器官内寄生称“异位寄生”。

由此而引起的损害称“异位损害”。

7.感染期:把寄生虫在发育过程中能使人感染的特定阶段称为“感染阶段”或叫“感染期”8.幼虫移行症:指某些蠕虫幼虫侵入非正常宿主后,不能发育为成虫,长期以幼虫状态生活,在皮下及内脏器官内移行所致的疾病。

9.隐性感染:指人体感染寄生虫后,既没有明显临床表现,又不易用常规方法检测出的感染。

10.机会性致病:某些寄生虫在机体免疫功能正常情况下常呈隐性感染,感染者不出现临床症状,但体内的寄生虫仍有一定程度的增殖,机体处于带虫状态,在一定条件下(如机体免疫力低下或免疫抑制)能导致疾病的寄生虫感染称为机会性寄生虫病。

11.钩蚴性皮炎(粪毒):皮炎多见脚趾手指间皮肤较薄处,也可见手背脚背。

感染期钩蚴进入人体后:局部皮肤奇痒、针刺感、灼烧感——充血斑点或丘疹——水疱——继发感染形成脓疮——结痂脱皮——自愈。

12.夜现周期性:雌虫产出的微丝蚴白天滞留在肺微血管,夜晚则出现于外周血液,这种在外周血液中夜多昼少的现象。

13.可溶性抗原:毛蚴的腺体分泌物中含有中性粘多糖,蛋白质和酶等物质,是可溶性虫卵抗原(SEA)14.伴随免疫:宿主感染血吸虫后可产生一定的免疫力,这种免疫力对再次感染的童虫有一定的抵抗作用,但对体内已寄生的成虫无作用,原发感染可继续存在。

医学蠕虫学人体寄生虫寄生虫概述寄生概念:只两种生物在一起生活,一方受益,一方受害。

受益的一方成为寄生物,被寄生的受害的一方称为宿主。

寄生虫的生活史:寄生虫生长、发育、繁殖整个过程及其所需的条件称为寄生虫的生活史。

两种重要的寄生虫类别:专性寄生虫:生活史中某个阶段或整个生活时期必须营寄生活,否则就不能生活。

如:蛔虫,虫卵可以在外界生存但发育至感染阶段,必须进入宿主体内才能进一步发育为成虫。

机会致病性寄生虫:一些寄生虫在宿主免疫功能正常时在宿主体内处于隐形感染状态;当宿主免疫力低下时,致病性增强。

如:怀孕时期要避免接触宠物猫狗,宠物可能携带弓形虫危害孕妇及胎儿。

宿主类别终宿主中间宿主保虫宿主转续宿主幼虫或无性生殖阶段寄生的宿主如:肺吸虫的幼虫第一宿主为淡水螺,第二宿主为蟹等幼虫侵入非正常宿主,而不能继续发育, 可长期处于幼虫的滞育状态。

当到了正常宿主体内后,可发育成成虫。

成虫或有性生殖阶段寄生的宿主 如:绦虫、蛔虫寄生虫对宿主作用夺取营养 如:小肠消化道的蛔虫机械性损伤:寄生虫在宿主体内移行、定居、繁殖,导致宿主组织损伤或破坏。

如肺吸虫的童虫移行会引起肝、肺等多个器官损伤;疟原虫在红细胞内大量繁殖,导致红细胞涨裂,引发贫血。

毒性作用与免疫病理损伤:寄生虫产生的排泄物、分泌物、脱皮液、虫体和虫卵死亡崩解物等均可引起组织损坏或免疫病理反应。

寄生虫/微生物病流行的基本环节传染源传播途径易感人群三者需同时具备经口感染:最常见的寄生虫感染方式如,猪囊尾蚴(米猪肉)、蛔虫经皮肤感染:如日本血吸虫,在插秧时易感经节肢动物叮咬:如丝虫、疟原虫经蚊子叮刺感染接触感染:如性行为,阴道毛滴虫;疥螨经胎盘感染:(少,但得了就比较严重)孕妇患寄生虫病,有些寄生虫进入宫内使胎儿感染,如先天性弓形虫病以及先天性疟疾寄生虫病的防治原则控制传染源切断传播途径保护易感人群线虫概述形态成虫外形成线形,不分节雌雄异体,通常雌虫较大,尾端尖直或钝圆;雄虫较小,尾端卷曲呈钩状或膨大伞状消化系统完整虫卵一般为卵圆形或椭圆形无卵盖(就像蛋壳的结构)卵壳较厚,起保护作用主要的线虫寄生虫似蚓蛔线虫(蛔虫)成虫或有性生殖阶段寄生的宿主 如:绦虫、蛔虫形态成虫意义:寄生于人体小肠,是最常见的肠道寄生虫之一雌虫大小为20~35cm ,雄虫略小15~31cm ,尾部有一对镰刀状交合刺为寄生于人体肠道内最大的线虫成虫活体呈肉粉色或微黄色,死后灰白色体表可见细小横纹和两条明显的侧索口孔位于虫体顶端,口腔为不规则的三角形,3片唇瓣呈“品”字形蛔虫卵有受精、未受精两种(粪检中检获任一种均可确诊)受精卵呈宽椭圆形,大小为(45~75)微米*(35~50)微米,中等大小最常用生理盐水直接涂片法检查卵壳外有凹凸不平的棕黄色蛋白质质膜,在肠道内被胆汁染色卵内含有一个大而圆的卵细胞,与卵壳间形成新月形空隙未受精卵呈长椭圆形卵壳和蛋白质膜均较受精卵薄内含有许多大小不等的折光颗粒卵壳较厚,无色透明生活史在外界的发育受精卵在潮湿、荫蔽、氧气充足和适宜温度的土壤中可发育为幼虫,第一次蜕皮后进入感染期在人体内的发育孵出的幼虫钻入小肠粘膜和粘膜下层随血液淋巴液循环经肝、右心移行至肺穿过肺泡毛细血管进入肺泡(大概两周)最终回到消化道逐渐发育为成虫蛔虫成虫寄生于人体小肠,以空肠最常见,其次为回肠,以肠道内消化和半消化食物为营养来源致病性幼虫致病(肺部)幼虫移行中在肺部停留时间最长,肺部病变最明显引起蛔虫性肺炎、蛔虫性哮喘临床表现:发热、咳嗽、咳血痰、胸闷、哮喘等超敏反应幼虫蜕皮及代谢物还可引起全身性超敏反应,如发热、荨麻疹等成虫致病(成虫是主要致病阶段)掠夺营养和破坏肠道黏膜影响吸收,严重的儿童患者甚至影响其生长发育超敏反应并发症少见,但出现会比较严重,由蛔虫的钻孔习性所致肠道蛔虫症为临床上最常见的蛔虫并发症临床表现:突发性剑突下偏右的剧烈绞痛,可向右肩、背部放射,有钻顶感蛔虫性肠梗阻其次常见的,严重者有肠穿孔大量虫体扭结成团,堵塞肠道。