一、化学键

1.原子间的相互作用:

当两个原子间距离较远时,由于一个原子的原子核和另一个原子的核外电子所带电荷的电性是相反的,因此主要表现为相互吸引;当两个原子间距离较近时,由于两个原子的原子核所带的都是正电荷,核外电子所带的都是负电荷,因此主要表现为相互排斥;当两个原子保持一定距离时,相互吸引和相互排斥的作用处于平衡,这样就形成了稳定的化学键。

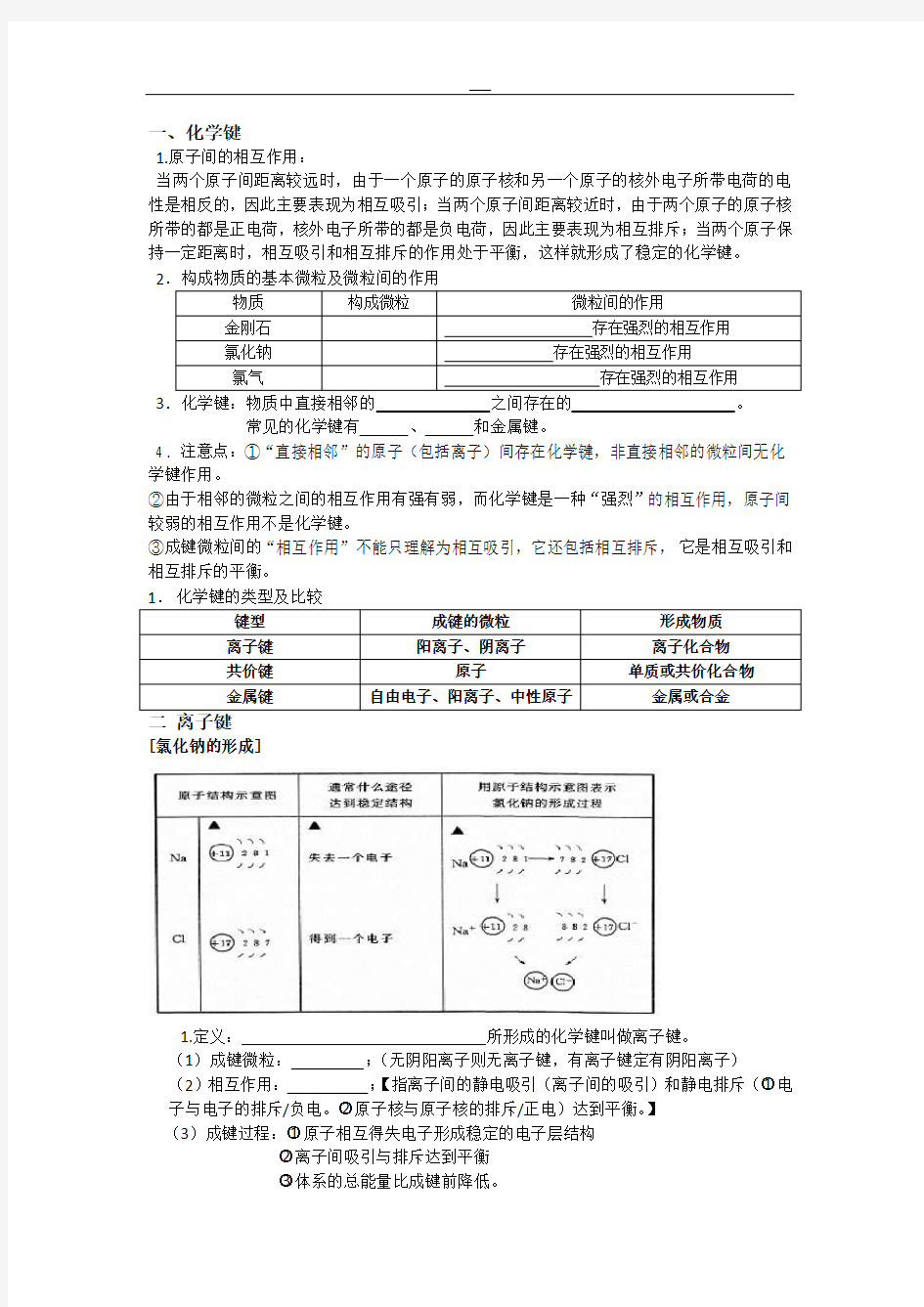

2

3.化学键:物质中直接相邻的之间存在的。

常见的化学键有、和金属键。

4 . 注意点:①“直接相邻”的原子(包括离子)间存在化学键,非直接相邻的微粒间无化学键作用。

②由于相邻的微粒之间的相互作用有强有弱,而化学键是一种“强烈”的相互作用,原子间较弱的相互作用不是化学键。

③成键微粒间的“相互作用”不能只理解为相互吸引,它还包括相互排斥,它是相互吸引和相互排斥的平衡。

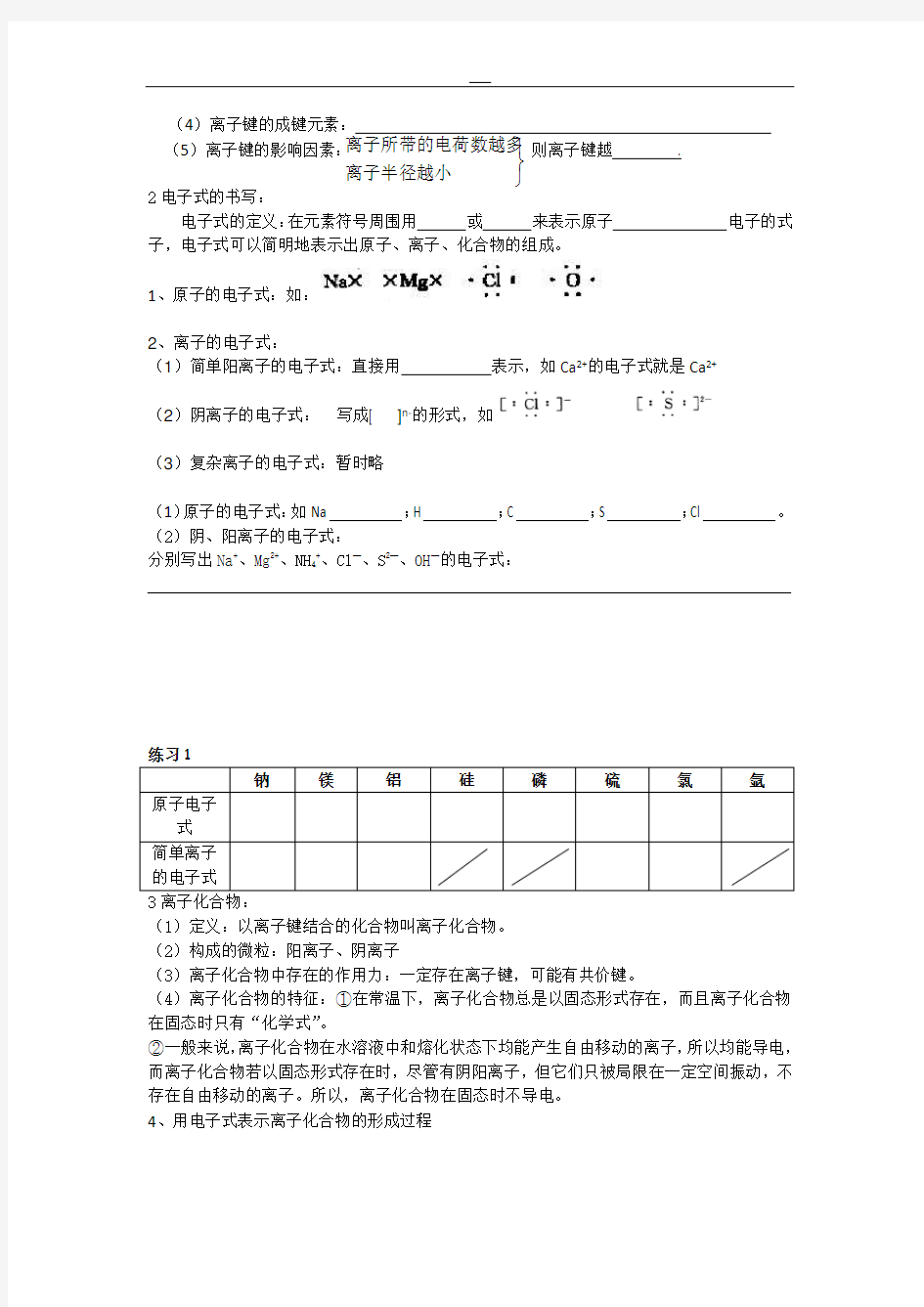

[氯化钠的形成]

1.定义:所形成的化学键叫做离子键。

(1)成键微粒:;(无阴阳离子则无离子键,有离子键定有阴阳离子)

(2)相互作用:;【指离子间的静电吸引(离子间的吸引)和静电排斥(○1电子与电子的排斥/负电。○2原子核与原子核的排斥/正电)达到平衡。】

(3)成键过程:○1原子相互得失电子形成稳定的电子层结构

○2离子间吸引与排斥达到平衡

○3体系的总能量比成键前降低。

?

?

?离子半径越小离子所带的电荷数越多(4)离子键的成键元素:

(5)离子键的影响因素: 则离子键越 .

2电子式的书写:

电子式的定义:在元素符号周围用 或 来表示原子 电子的式

子,电子式可以简明地表示出原子、离子、化合物的组成。 1、原子的电子式:如:

2、离子的电子式:

(1)简单阳离子的电子式:直接用 表示,如Ca 2+

的电子式就是Ca 2+

(2)阴离子的电子式: 写成[ ]n-的形式,如

(3)复杂离子的电子式:暂时略

(1)原子的电子式:如Na ;H ;C ;S ;Cl 。 (2)阴、阳离子的电子式:

分别写出Na +、Mg 2+、NH 4+、Cl —、S 2—、OH —的电子式:

练习1

(1)定义:以离子键结合的化合物叫离子化合物。 (2)构成的微粒:阳离子、阴离子

(3)离子化合物中存在的作用力:一定存在离子键,可能有共价键。

(4)离子化合物的特征:①在常温下,离子化合物总是以固态形式存在,而且离子化合物在固态时只有“化学式”。 ②一般来说,离子化合物在水溶液中和熔化状态下均能产生自由移动的离子,所以均能导电,而离子化合物若以固态形式存在时,尽管有阴阳离子,但它们只被局限在一定空间振动,不存在自由移动的离子。所以,离子化合物在固态时不导电。 4、用电子式表示离子化合物的形成过程

规则:左侧写原子的电子式

右侧写离子化合物的电子式

中间用连接,不能用=

弧形箭头表示电子转移的方向(也可以不标)

注:箭头左侧相同的微粒可以合并,箭头右侧相同的微粒不可以合并。

离子化合物的电子式:

阴、阳离子的电子式交替排列即为离子化合物的电子式。

练习2写出下列离子化合物的电子式

AB型NaCl CaO

AB2型MgCl2MgF2

A2B型K2S K 2O

注:①离子化合物中(填“一定”或“不一定”)含有金属元素,如:

②含有金属元素的化合物(填“一定”或“不一定”)是离子化合物,如:

③离子化合物都是强电解质。

课堂练习

()1.下列说法正确是

A.含有金属元素的化合物一定是离子化合物

B.ⅠA族和ⅦA族原子化合时,一定生成离子键

C.完全由非金属元素形成的化合物可能是离子化合物

D.阴、阳离子通过静电引力所形成的化学键叫离子键

()2.下列说法不正确的是

A.凡金属跟非金属元素化合时都能形成离子键

B.原子间先通过得失电子变成阴阳离子后,阴阳离子间才能形成离子键

C.具有强得电子能力的原子与具有强失电子能力的原子相遇时能形成离子键

D.一般情况下,活泼金属(IA、ⅡA族金属)和活泼的非金属(ⅥA、ⅦA族非金属)它们之间化合时,郡易形成离子键

()3.下列性质中,可证明某化合物内一定存在离子键的是

A.可溶于水B.有较高的熔点

C.水溶液能导电D.熔融时能导电

()4.下列电子式书写正确的是

()5.下列微粒电子式错误的是

( )6.下列各类物质中不可以含有离子键的是

A .酸

B .盐

C .碱

D .气态氢化物

( )7.与氖原子核外电子排布相同的离子跟与氩原子核外电子排布相同的离子形成的离子化合物可能是 A .MgCl 2 B .Na 2O C .KCl D .KF

( )8.下列物质中,有氧离子存在的是 A .H 2O B .MgO C .KClO 3 D .O 2

课后作业

1.下列性质中,可以证明某化合物内一定存在离子键的是( ) A .可溶于水 B .具有较高的熔点 C .水溶液能导电 D .熔融状态能导电 2.下列叙述正确的是( )

A .带相反电荷离子之间的相互吸引称为离子键

B .金属元素与非金属元素化合时一定形成离子键

C .某元素的原子最外层只有一个电子,它跟卤素结合时所形成的化学键不一定是离子键

D .非金属原子间不可能形成离子键

3.下列各数值表示有关元素的原子序数,其所表示的各原子组中能以离子键相互结合形成稳定化合物的是( )

A .10与19

B .6与16

C .11与17

D .14与8 4.M 元素的1个原子失去2个电子转移到Y 元素的2个原子中去,形成离子化合物Z 。下列说法中正确的是( )

A .Z 可表示为MY 2

B .Z 可表示为M 2Y

C .Z 的电子式可表示为M

2+

[×

·Y ····

··

]-

2 D .M 形成+2价阳离子

5.短周期元素X 、Y 、Z 的原子序数依次递增,其原子的最外层电子数之和为13。X

与Y 、Z 位于相邻周期,Z 原子最外层电子数是X 原子内层电子数的3倍或者Y 原子最外层电子数的3倍。下列说法正确的是( )

A .X 的氢化物溶于水显酸性

B .Y 的氧化物是离子化合物

C .Z 的氢化物的水溶液在空气中存放不易变质

D .X 和Z 的最高价氧化物对应的水化物都是弱酸

6.氢化钠(NaH)是一种白色的离子化合物,其中钠元素为+1价,NaH 与水反应生成氢气。下列叙述正确的是( )

A .NaH 在水中显酸性

B .NaH 中氢离子核外电子排布与氦原子相同

C .NaH 中氢离子半径比锂离子大

D .NaH 中氢离子可以被还原成氢气

7.根据成键元素判断下列化合物中含有离子键的是( )

A .KCl

B .H 2O

C .H 2SO 4

D .MgO

8.列关于离子化合物的叙述正确的是()

A.离子化合物一定含有离子键B.离子化合物中的阳离子只能是金属离子C.离子化合物的水溶液一定可以导电D.溶于水可以导电的物质一定是离子化合物()9.X和Y两元素的单质能化合生成XY型离子化合物,则X、Y可能位于A.ⅠA族和ⅥA族B.ⅡA族和ⅥA族

C.ⅡA族和ⅦA族D.ⅥA族和ⅦA族

()10.根据选项所提供的原子序数,下列各组原子间能以离子键结合的是A.18、19 B.11、13 C.6、16 D.12、17

11.元素X的原子获得3个电子或元素Y的原子失去2个电子后,它们的电子层结构与氖原子的电子层结构相同,X、Y两种元素的单质在高温下得到的化合物的化学式为。

12.现有A、B、C、D四种元素,A、B同周期,A、B可形成两种无色无味的气体AB和AB2。D在B的下一周期,其最高价氧化物的水化物是二元强酸,D、C可形成离子化合物CD,D 离子比C离子多一个电子层。据此可知:

⑴这四种元素分别是A B C D

⑵B原子的电子式是

⑶C离子的电子排布结构示意图是

⑷化合物CD的电子式是

13.写出下列物质的电子式:

⑴氯化钙⑵氟化钾

⑶氧化钠⑷溴化镁

⑸硫化钠

14.用电子式表示下列物质的形成过程

氯化镁氧化钙

15有5 种短周期元素的原子序数按E、D、B、A、C的顺序依次增大;A、C同周期,B、C

同主族;A与B可形成离子化合物A

2B,A

2

B中所有粒子的电子数相同,且电子总数为30;D

和E可形成4核10电子的分子。试回答下列问题:

(1)写出五种元素的名称:A B C D E 。

(2)用电子式表示离子化合物A

2

B的形成过程:

(3)写出下列物质的电子式:

D元素形成的单质;B与E形成的化合物;

A、B、E形成的化合物;D、E形成的化合物。

原子结构化学键 1.原子构成 (1)构成原子的微粒及作用 原子(A Z X) ?? ? ?? 原子核 ?? ? ?? 质子(Z个)——决定元素的种类 中子[(A-Z)个] 在质子数确定后 决定原子种类 同位素 核外电子(Z个)——最外层电子数决定元素的化学性质 (2)微粒之间的关系 ①原子中:质子数(Z)=核电荷数=核外电子数; ②质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N); ③阳离子的核外电子数=质子数-阳离子所带的电荷数; ④阴离子的核外电子数=质子数+阴离子所带的电荷数。 (3)微粒符号周围数字的含义 (4)两种相对原子质量 ①原子(即核素)的相对原子质量:一个原子(即核素)的质量与12C质量的 1 12的比值。一种元素有几种同位素,就有几种不同核素的相对原子质量。 ②元素的相对原子质量:是按该元素各种天然同位素原子所占的原子百分比算出的平均值。如:A r(Cl)=A r(35Cl)×a%+A r(37Cl)×b%。 2.元素、核素、同位素 (1)元素、核素、同位素的概念及相互关系

(2)同位素的特征 ①同一元素的各种核素的中子数不同,质子数相同,化学性质几乎完全相同,物理性质差异较大; ②同一元素的各种稳定核素在自然界中所占的原子百分数(丰度)不变。 (3)氢元素的三种核素 1 H:名称为氕,不含中子; 1 2 H:用字母D表示,名称为氘或重氢; 1 3 H:用字母T表示,名称为氚或超重氢。 1 (4)几种重要核素的用途 核素235 U 14 6C 21H 31H 18 8O 92 用途核燃料用于考古断代制氢弹示踪原子 问题思考 现有下列9种微粒:11H、21H、13 6C、14 6C、14 7N、5626Fe2+、5626Fe3+、16 8O2、16 8O3。按要求完成以下各题: (1)11H、21H分别是氢元素的一种________,它们互称为________。 (2)互为同素异形体的微粒是________。 (3)5626Fe2+的中子数为________,核外电子数为_______________________________________。 (4)上述9种微粒中有________种核素,含有________种元素。 答案(1)核素同位素(2)16 8O2和16 8O3(3)3024 (4)7 5 原子结构与同位素的认识误区 (1)原子核内不一定都有中子,如11H。 (2)质子数相同的微粒不一定属于同一种元素,如F与OH-。 (3)核外电子数相同的微粒,其质子数不一定相同,如Al3+与Na+、F-等,NH+4与OH-等。 (4)不同的核素可能具有相同的质子数,如11H与31H;也可能具有相同的中子数,如14 6C与16 8O;也可能具有相同的质量数,如14 6C与14 7N;也可能质子数、中子数、质量数均不相同,如11H与12 C。 6

3.1 原子间的相互作用 【学习目标】 1. 了解元素的原子可能通过不同的途径、不同的方式构建成性能各异的物质。 2. 知道物质的组成,结构决定了性质。 3. 了解化学键的概念和化学键的种类。 【学习内容】 Ⅰ相关知识回顾 1. 原子结构。 原子是由原子核和核外电子两大部分组成。原子核带正电荷,核外电子带负电荷。 2. 日常生活知识。 不同首饰的硬度,不同工具、不同物质的硬度等。 3. 化学式。 氯化钠中氯和钠的个数比为1:1.氯气分子是由两个氯原子构成的,水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的。 4. 同素异形体。 由同一种元素形成的结构不同的单质互称为同素异形体。例如:金刚石和石墨都是由碳元素形成的单质,但它们的结构不同,它们之间互称为同素异形体。臭氧和和氧气都是由氧元素组成的单质,但是氧气是双原子分子,臭氧是三原子分子,它们的结构不同,它们之间也互称为同素异形体。由于同素异形体的结构不同,它们之间的转化属于化学变化。同素异形体应具有不同的物理性质。 Ⅱ新知识点讲解 一、物质 思考:构成物质世界的元素只有100多种,但这些元素的原子构成的物质却高达3000多万种,为什么? 由于原子间的结合方式多种多样,即使相同的一些原子,可以通过不同的结合方式,都成多种物质。 想一想:根据你的了解,仅由碳元素组成的物质有哪些? 我们在初中化学中已经学过,金刚石和石墨是同素异形体,它们都是只有碳元素组成的,但它们的性质不完全相同,是两种不同的物质。这是由于碳元素的原子间结合的方式不同,组成了性质不同的物质。 只有碳元素组成的物质除金刚石和石墨外,还有许多物质,如C32、C50、C60、C70、C78、C84、C90、C94、C540等足球烯系列的单质。 试列举一些例子,说明原子间结合成物质的方式不一定相同? 二氧化碳在常温下是气体,而组成与二氧化碳相近的二氧化硅却是坚硬的固体,说明二氧化碳和二氧化硅的结合方式是不同的。 还有哪些因素导致物质众多? 相同的元素组成的化合物也可能很多。如碳和氢元素组成了如CH4、C2H6、C2H4、C2H2等许多物质。 结论:各种元素的原子可能通过不同的途径,不同的方式构建成性能各异的物质。二、化学键 探究:原子间可能存在哪些作用? 提示:当两个原子距离较远时,可能存在哪些作用? 当两个原子距离较近时,可能存在哪些作用?

课题:三、分子间的相互作用 课时:1课时 教学要求:1、让学生知道分子间同时存在着引力和斥力,实际表现出来的分子力,是 分子引力和斥力的合力; 2、让学生知道合力为0时,分子间距离r0数量级是10-10 m; 3、让学生知道当r < r0 时,分子力表现为斥力,并随r的减小而迅速 增大;当r > r0时,分子力表现为引力,并随r 的增大而减小; 4、让学生知道分子力是短程力,当r > 10r0时,分子力为0; 5、使学生能用分子力的知识解释有关简单的现象; 6、让学生了解什么是分子势能,以及分子势能与分子间距离的关系; 教学重点:分子力与分子间距离的关系; 教学难点:分子势能的概念; 教具:弹簧 教学过程: 一、引入新课: 我们知道,分子间存在着相互作用力:引力和斥力。 例如:折断木棍,拉断绳子,很费力; 铁棍很难使之伸长; 拉长的皮筋松手后能恢复原状; 两块铅块压紧后能连在一起; 课本P8 小实验:体验分子力的作用,拉玻璃板的力大于板的重力; 以上这些例子都说明了分子间有引力。 例如:固体、液体很难被压缩,这说明分子间有斥力。 可见:分子间存在引和斥力,拉伸物体时,表现为引力;压缩物体时,表现为斥力; 二、新课讲授: (一)分子力: 气体容易被压缩,水和酒精混合后总体积变小,这些事实说明气体分子之间、液体分子之间都有空隙。有人曾用相当于大气压两万倍的压强压缩钢筒中的油,发现油可以透过筒壁

渗出,这说明组成钢的微粒之间也有空隙。(前面我们认为固体分子和液体分子是一个挨一个地排列的,那只是为了估算分子的大小而做的近似处理)。 但是,分子间虽然有空隙,大量分子却能聚集在一起形成固体或液体,这是因为分子之间存在着引力。 我们知道,分子间存在着引力和斥力,并且引力和斥力是同时存在的,那么,实际表现出来的分子力,就是分子引力和斥力的合力。 而引力和斥力的大小都跟物体分子间的距离有关。 (二)分子间作用力与分子距离的关系: 当分子间的距离比较大时,分子间的相互作用表现为引力; 当分子间的距离比较小时,分子间的相互作用表现为斥力; 为了帮助想象分子力与分子距离的关系,可采用一种简化的模型: 分子———弹性小球 分子间———轻质弹簧 分子间距离近时,互相排斥;———弹簧被压缩 分子间距离远时,互相吸引;———弹簧被拉长 分子间距离不近不远时,既不吸引也不排斥;———弹簧处于原长 注:1、分子间既不吸引也不排斥的距离,大约是10-10 m 的数量级———平衡距离; 2、分子间的相互作用力是短程力,当距离超过10-9m 的数量级时,分子力十分微弱,可以忽略不计; 3、分子由原子组成的,原子的中心有带正电的原子核,核的外面有带负电的电子。分子间这样复杂的作用力就是由这些带电粒子的相互作用引起的。 (三)分子势能: 地面上的物体与地球相互吸引而具有重力势能,发生弹性形变的弹簧,由于各部分相互作用力而具有弹性势能。同样,由分子动理论可知,分子间也存在相互作用力,要改变分子间的相对位置,就必须克服分子力做功,因此分子也具有由它们的相对位置所决定的———分子势能。 1、分子势能与分子距离有关:

原子结构、化学键、分子结构习题 1.判断下列叙述是否正确 (1)电子具有波粒二象性,故每个电子都既是粒子又是波。 (2)电子的波动性是大量电子运动表现出的统计性规律的结果。 (3)波函数ψ,即电子波的振幅。 (4)波函数Ψ,即原子轨道,是描述电子空间运动状态的数学函数式。 (1)?(2)√(3)?(4)√ 2. 用原子轨道光谱学符号表示下列各套量子数: (1) n =2, l = 1, m = –1 (2) n =4, l = 0, m =0 (3) n =5, l = 2, m =0 2 (1)2p (2) 4s (3) 5d 3. 假定有下列电子的各套量子数,指出哪几套不可能存在,并说明原因。 (1) 3,2,2,1/2 (2) 3,0,–1,1/2 (3) 2, 2, 2, 2 (4) 1, 0, 0, 0, (5) 2,–1,0, –2/1 (6) 2,0,–2,1/2 3. (1)存在,为3d 的一条轨道; (2) 当l=0时,m只能为0,或当m=±1时,l可以为2或1。 (3) 当l=2时,n应为≥3正整数,m s=+1/2或-1/2; 或n=2时l=0 m=0 m s=+1/2或-1/2; l=1 m=0或±1,m s=+1/2或-1/2; (4)m s=1/2或–1/2 ; (5)l不可能有负值; (6)当l=0时,m只能为0 4.指出下列各电子结构中,哪一种表示基态原子,哪一种表示激发态原子,哪一种表示是错误的? (1)1s22s2(2) 1s22s12d1(3) 1s22s12p2 (4) 1s22s22p13s1(5) 1s22s42p2(6) 1s22s22p63s23p63d1

第5章 第1讲原子结构、化学键 李仕才 考纲要求 1.了解元素、核素和同位素的含义。2.了解原子的构成,了解原子序数、核电荷数、质子数、中子数、核外电子数以及它们之间的相互关系。3.了解原子核外电子排布规律,掌握原子结构示意图的表示方法。4.了解化学键的定义,了解离子键、共价键的形成。 5.了解相对原子质量、相对分子质量的定义,并能进行有关计算。 考点一 原子结构、核素 1.原子构成 (1)构成原子的微粒及作用 原子(A z X)??? 原子核????? 质子(Z 个)——决定元素的种类中子[(A -Z )个] 在质子数确定后决定原子种类同位素核外电子(Z 个)——最外层电子数决定元素的化学性质 (2)微粒之间的关系 ①原子中:质子数(Z )=核电荷数=核外电子数; ②质量数(A )=质子数(Z )+中子数(N ); ③阳离子的核外电子数=质子数-阳离子所带的电荷数; ④阴离子的核外电子数=质子数+阴离子所带的电荷数。 (3)微粒符号周围数字的含义

(4)两种相对原子质量 ①原子(即核素)的相对原子质量:一个原子(即核素)的质量与12C质量的1 12 的比值。一种元素有几种同位素,就有几种不同核素的相对原子质量。 ②元素的相对原子质量:是按该元素各种天然同位素原子所占的原子百分比算出的平均值。如:A r(Cl)=A r(35Cl)×a%+A r(37Cl)×b%。 2.元素、核素、同位素 (1)元素、核素、同位素的关系 (2)同位素的特征 ①同一元素的各种核素的中子数不同,质子数相同,化学性质几乎完全相同,物理性质差异较大; ②同一元素的各种稳定核素在自然界中所占的原子百分数(丰度)不变。 (3)氢元素的三种核素 1 1H:名称为氕,不含中子; 2 1H:用字母D表示,名称为氘或重氢; 3 1H:用字母T表示,名称为氚或超重氢。 (4)几种重要核素的用途 (1)一种元素可以有多种核素,也可能只有一种核素,有多少种核素就有多少种原子(√) (2)不同的核素可能具有相同的质子数,也可能质子数、中子数、质量数均不相同(√) (3)核聚变如21H+31H―→42He+10n,因为有新微粒生成,所以该变化是化学变化(×) (4)中子数不同而质子数相同的微粒一定互为同位素(×) (5)通过化学变化可以实现16O与18O间的相互转化(×) (6)3517Cl与3717Cl得电子能力几乎相同(√)

3.1 原子间的相互作用 一、教学目标 1.知识与技能 (1)理解一些常见晶体材料; (2)理解化学键的概念和化学键的种类。 2.过程与方法 (1)通过学习物质硬度差异的应用,关注生活、生产所用材料、及其与原子间相互作用和化学键的关系。 (2)通过对有关材料的调查、讨论、实验,感受实践创新活动的方法。 3.情感态度与价值观 (1)了解材料科学给人类带来的意义。 (2)通过讨论原子间吸引与排斥的相互作用,体验辨证唯物主义的矛盾对立同意的观点。(3)通过对材料的优劣分析,感触事物的双韧性及环境保护思想。 二.教学重点和难点 1.教学重点 化学键的概念和种类。 2.教学难点 原子间的相互作用,化学键的涵义。 三.教学用品 几种硬度不同的物质,利用Flash软件模拟原子间相互作用过程。 四.教学流程 1.设计思想 提出问题:“一百多种元素的原子是怎样构成几千万种物质的呢?”;然后展示:许多元素组成类似的物质,而性质却有很大差异,因此原子构成物质的方式不同,使物质呈现不同的性质;告诉学生从本节课起将对原子构建物质的奥秘作初步的探究,接着引出课题,逐一探究。 2.流程图

3.流程图说明 [创设情景,引出课题] 展示几种硬度不同的样品。设问:“一百多种元素的原子是怎样构成几千万种物质的呢?” [探究活动1]证明这几种样品硬度的大小。 [学生讨论1]为什么各种物质会具有不同的硬度?而同是碳元素组成的金刚石和石墨,其硬度差异又会这样大?(展示金刚石和石墨结构模型,从物质的组成和结构来说明物质硬度大小的原因)。 [归纳1]物质的硬度等某些性质不仅与组成物质的元素有关,还与原子间的相互作用的方式

第一章原子结构与性质 课标要求 1.了解原子核外电子的能级分布,能用电子排布式表示常见元素的(1~36号)原子核外电子的排布。了解原子核外电子的运动状态。 2.了解元素电离能的含义,并能用以说明元素的某种性质 3.了解原子核外电子在一定条件下会发生跃迁,了解其简单应用。 4.了解电负性的概念,知道元素的性质与电负性的关系。 要点精讲 一.原子结构 1.能级与能层 2.原子轨道 3.原子核外电子排布规律 ⑴构造原理:随着核电荷数递增,大多数元素的电中性基态原子的电子按右图顺序填入核外电子运动轨道(能级),叫做构造原理。

能级交错:由构造原理可知,电子先进入4s 轨道,后进入3d 轨道,这种现象叫能级交错。 说明:构造原理并不是说4s 能级比3d 能级能量低(实际上4s 能级比3d 能级能量高),而是指这样顺序填充电子可以使整个原子的能量最低。也就是说,整个原子的能量不能机械地看做是各电子所处轨道的能量之和。 (2)能量最低原理 现代物质结构理论证实,原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态,简称能量最低原理。 构造原理和能量最低原理是从整体角度考虑原子的能量高低,而不局限于某个能级。 (3)泡利(不相容)原理:基态多电子原子中,不可能同时存在4个量子数完全相同的电子。换言之,一个轨道里最多只能容纳两个电子,且电旋方向相反(用“↑↓”表示),这个原理称为泡利(Pauli )原理。 (4)洪特规则:当电子排布在同一能级的不同轨道(能量相同)时,总是优先单独占据一个轨道,而且自旋方向相同,这个规则叫洪特(Hund )规则。比如,p3的轨道式为 或,而不是。 洪特规则特例:当p 、d 、f 轨道填充的电子数为全空、半充满或全充满时,原子处于较稳定的状态。即p0、d0、f0、p3、d5、f7、p6、d10、f14时,是较稳定状态。 前36号元素中,全空状态的有4Be 2s22p0、12Mg 3s23p0、20Ca 4s23d0;半充满状态的有:7N 2s22p3、15P 3s23p3、24Cr 3d54s1、25Mn 3d54s2、33As 4s24p3;全充满状态的有10Ne 2s22p6、18Ar 3s23p6、29Cu 3d104s1、30Zn 3d104s2、36Kr 4s24p6。 4. 基态原子核外电子排布的表示方法 (1)电子排布式 ①用数字在能级符号的右上角表明该能级上排布的电子数,这就是电子排布式,例如K :1s22s22p63s23p64s1。 ②为了避免电子排布式书写过于繁琐,把内层电子达到稀有气体元素原子结构的部分以↑↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑

3.1 原子间的相互作用 3.1 原子间的相互作用 课前自主预习 基础梳理 1.性能各异的物质 例如:金刚石与石墨都是由碳元素组成的,但金刚石 ,石墨却很 在常态下二氧化碳是气体,而组成与二氧化碳相近的 氧化硅,像水晶、砂子等却是坚硬的固体。由此可见,物质 有关,也与原子间 的相互作用的方式和 2.化学键 1)原子间的吸引、排斥作用: 两个原子(或离子,下同)接近到一定距离时, 原子原子核的正电荷与另一个原子核外的负电荷产生 作用,同时原子核与原子核、电子与电子同种电 性产生 我们知道,构成物质世界的元素只有 多种,这 些元素构成了 多万种物质。各种元素的原子可能 通过不同的 、不同的 构成性能各异的物质。 的硬度不仅与 有关。

作用。稳定的化学键是 用达到相对平衡时 2)化学键定义 3)化学键分类 自我测评1.原子结合成分子时,原子间( A .只存在吸引力 B .没有排斥力 C .吸引力大于排斥力 D .吸引力与排斥力达到平衡 2.化学键是一种相互作用,它存在于( A .分子或原子团中相邻的原子之间 B .构成物质的所有微粒之间 C .物质中的原子之间 D .分子之间

课堂互动探究 核心突破 探究学习 1.以下关于化学键的叙述正确的是( A .化学键是分子内原子间的作用 B .化学键既可以存在于原子之间,也可以存在于分子之间 C .原子通过化学键形成分子,也可以通过化学键直接构成固体 D .化学键是物质中相邻原子之间的强烈的相互作用 2.不存在化学键的物质是( A .氮气 B .水 C .氩气 D .食盐固体 3.下列物质发生的变化中,其化学键没有发生变化的是 A .次氯酸见光分解 B .石墨在一定条件下转变成金刚石 C .水加热变成水蒸气 D .氯化氢气体溶于水

1.(全国II卷理综,9,6分)某元素只存在两种天然同位素,且在自然界它们的含量相近,其相对原子质量为152.0,原子核外的电子数为63.下列叙述中错误的是 A.它是副族元素 B.它是第六周期元素 C.它的原子核内有63个质子 D.它的一种同位素的核内有89个中子 1.答案:D 解析:(排除法)相对原子质量为152.0,近似认为该元素的平均质量数为152,质子数为63,平均中子数为89,该元素只存在两种天然同位素,且在自然界它们的含量相近,两种同位素分子的中子数一个比89多,一个比89少,二者与89的差值的绝对值相等,D错。 要点1:质量数等于质子数和中子数之和。 要点2:两种同位素原子的质量数与平均值比较,越接近平均数的原子其原子个数百分比(丰度)越大。 2.(广东化学,1,3分)我国稀土资源丰富。下列有关稀土元素144 Sm 62 与150 Sm的说法正确的是 62 A. 144 Sm与15062Sm互为同位素 B. 14462Sm与15062Sm的质量数62 相同 C. 144 Sm与15062Sm是同一种核素 D. 14462Sm与15062Sm的核外电62 子数和中子数均为62 2.答案:A 解析:质子数相同,中子数不同的核素称为同位素,具有一定数目质子数和中子数的原子称为核素。144 Sm与15062Sm质量数不同,B错;14462Sm 62 与150 Sm是不同核素,C错;14462Sm与15062Sm的中子数不同,D错。 62 要点1:核素(A X):具有一定数目质子数(Z)和中子数(N=A-Z)的原 Z 子称为核素。

要点2:同位素:质子数(左下角Z )相同,质量数(左上角A )不同的同一元素的不同核素互称同位素。 要点3:核素的量的关系:质量数(左上角A )=质子数(左下角Z )+中子数(N)。 3.(江苏化学,2,3分)下列有关化学用语使用正确的是 A. 硫原子的原子结构示意图: B .NH 4Cl 的电子式: C .原子核内有10个中子的氧原子 O 18 8 D .对氯甲苯的结构 简式: 3.答案:C 【解析】A 项: 所以A 项错误,B 项:4NH Cl 是由4NH +和离子构成,由于Cl -是阴离子,必须写出电子式 ;C 项:18 8O 表示质量数为18,质子数 为8的氧原子,所以该原子核内有10个中子,D 项:该结构简式是邻氯甲苯,因为氯原子和甲基的位置在相邻的碳原子上,对氯甲苯中的氯原子和甲基的位置应该处于相对位置。 要点1:熟记1~20号原子的原子结构结构示意图,阴离子的结构示意图与对应的原子结构示意图比较最外层电子数发生了变化,阴离子带几个单位的负电荷,最外层电子数就加上几;阳离子的结构示意图与对应的原子结构示意图比较最外层电子数发生了变化,;阳离子带

原子结构与键合 一、决定材料性质最为本质的内在因素: 组成材料各元素原子结构:原子 原子间相互作用,相互结合:键合 原子或分子在空间的排列:晶体结构 原子集合体的形貌特征:显微组织 二、原子是化学变化中的最小微粒。 原子结构直接影响原子间的结合方式。 三、键的形成:在凝聚状态下,原子间距离十分接近,便产生了原子 间的作用力,使原子结合在一起,就形成了键。 键分为一次键和二次键: 一次键——结合力较强,包括离子键、共价键和金属键。 二次键——结合力较弱,包括范德华键和氢键。 混合键——对于大多数晶体而言,它们的键并不单纯属于上述五种中的某一种,而具有某种综合性。换言之,许多晶体存在混合键。 四、范德华力、氢键和共价键的对比

五、石墨(共价键、金属键和范德瓦尔斯力的混合键) 1. C原子的三个价电子组成sp2杂化轨道,分别与最近邻的三个C 原子形成三个共价键,在同一平面内互成120°,使碳原子形成六角平面网状结构。 2. 第四个价电子未参与杂化,自由的在整个层内活动,具有金属键的特点。(石墨是一种良导体,可做电极等) 3. 层与层之间以范德瓦尔斯力结合。(结合力弱,所以石墨质地疏松,在层与层之间可插入其它物质,制成石墨插层化合物)。 六、晶体、准晶,非晶体 晶体中原子的排列是有序的,即原子按某种特定方式在三维空间内呈周期性规则重复排列,有固定的熔点。而非晶体内部原子的排列是无序的。 准晶体,亦称为“准晶”,是一种介于晶体和非晶体之间的固体。准晶体具有与晶体相似的长程有序的原子排列;但是准晶体不具备晶体的平移对称性。 七、弥散强化 弥散强化——指一种通过在均匀材料中加入硬质颗粒的一种材料

一.分子动力学简介 随着纳米科技的到来,许多新的学科产生了,例如纳米电子学、纳米生物学、纳米材料学、纳米机械学等。人们的注意力逐渐从宏观物体转向小尺度及相应的器件,其中微机械系统(mieromachine)或称微型机电系统(mieroe一eetro一meeh耐ealsystem,MEMs)尤其取得了成功,并正被拓展应用于各种工业过程。由图1可知,分子动力学正是处于nm尺度下的研究方法。 图1.不同模拟方法所对应的空间和时间尺度 1957年Alder和Wainwright[1]开创了分子动力学(Moleeularnynamies,MD)方法,之后经过多位科学家的努力,拓展了分子动力学方法的理论、技术及应用领域,尤其是在20世纪80年代由Andersen等[2]先后完成的恒温、定压分子动力学方法,标志着分子动力学方法的科研应用进入了一个新阶段。 分子动力学方法是研究纳米尺度物理现象的重要手段。随着越来越多的材料原子间作用势函数被精确描述并经过实验验证、计算机硬件水平的快速更新以及高效率新算法的提出,分子动力学模拟被广泛应用于纳米尺度力学行为和纳米材料力学性能的研究。 在纳米尺度下,材料由离散的原子排列而成,由于比表面积大、表面效应明显,材料的力学性能和力学行为将与宏观材料迥异。基于连续性假设的宏观连续介质理论在研究材料的损伤演化、失效过程时,往往在时间和空间上将原子尺度的缺陷进行平均化处理,但这种处理仅适用于大量缺陷分布在材料中计算区域的情形,而对许多细微观材料和力学实验观测到的现象都无法解释,如疲劳与蠕变过程中的位错模式、塑性变形的不均匀性、脆性断裂的统计本质、尺寸效应等。因此,连续介质理论显然难以准确求解纳米尺度的力学问题。同时,如果直接从第一原理出发进行计算,除了类氢原子以外其他材料的薛定愕方程求解难度都太大,而且局域密度泛函近似理论并不是总能满足实际问题的需要。另一方面,材料本身在空间、时间和能量等方面存在藕合和脱祸现象[3,4],直接从头开始的量子力学计算难以很好地应用到几百个原子以下的计算规模中,无法达到一般纳米材料和器件的模拟要求。此外,由于实验条件控制的困难和合成、制备方式不同,各种纳米材料力学性能的有关实验结果分散性较大甚至相反,以至于目前难以通过纳米力学实验得到普遍适用的定量力学规律。 鉴于理论和实验上的困难,通过分子动力学方法模拟纳米尺度的力学性能和行为来探索纳米尺度的一般规律,是进行纳米力学研究的有效方法。分子动力学最早用于热动力学和物理化学,计算不同物理系统如固体、气体、液体的整体或平均热化学性能。1957年Alder 首次提出并采用分子动力学方法分析刚性球系统的固液相变问题取得成功,此后,分子动力

第3章分子间相互作用势和流体结构 第1章介绍的流体及其混合物的相平衡热力学基础,是根据一些基本的定律和假设通过演绎推理得到的宏观系统状态间的普遍联系。但它在实际进行相平衡计算(见第2章)时,需要输入能够表征所研究系统特征的纯流体及其混合物的性质(包括热物理性质和相行为等)。这些性质可以是实验数据,也可以是分子热力学模型(如,理想气体热容随温度变化的表达式、状态方程和液体混合物的液相活度因子模型等)。 这些性质通常来源于实验测定。然而,宏观的实验并不能洞察为什么物质具有所观测到的性质,要达到这一目的需要从微观角度出发。流体的热物理性质和相行为是大量分子的集体行为的结果,它们决定于分子的结构及分子间相互作用。统计力学是联系微观的分子结构和分子间相互作用与宏观热力学性质的桥梁。根据统计力学理论,只要知道流体分子间的相互作用能随分子间距离的变化关系即势能函数 ij(r ij),就可以计算系统的正则配分函数,进而得到系统的亥氏函数,并进一步通过热力学普遍关系式,由亥氏函数求导得到热力学能、焓、熵、Gibbs能、化学势等其它热力学性质。本章对分子间相互作用、势能函数模型以及液体结构模型作一简单介绍,关于分子间相互作用的更详细的知识可以参阅有关著作[3-1~3-8]。 3.1 分子间相互作用 分子间作用可分为排斥作用和吸引作用两种,一般情况下两个分子间既存在排斥作用也存在吸引作用,总的作用是两者之和。从作用范围来分,又可分为长程作用和短程作用。静电作用、诱导作用和色散作用是长程作用,其相互作用势能与分子间距离的某个次方成反比。当分子间距离比较小时,其电子云将发生重叠,而发生排斥作用,这种排斥作用常常随距离成指数形式衰减,所以称为短程相互作用。理论上我们可以根据量子力学的第一性原理或从头算法计算分子间作用能。 3.1.1 静电作用 流体混合物是由分子和/或离子组成的,其中离子带有正电荷或负电荷。惰性气体等球形分子,其电荷分布是球对称的,正电荷中心与负电荷中心完全重合,通常称为非极性分子。当分子的正电荷中心和负电荷中心不重合时,则形成偶极矩,称为极性分子。有的分子具有多个正的或负的电荷中心,可以形成四偶极矩、八偶极矩、十六偶极矩等。这些离子、偶极分子和多极分子之间的相互作用主要是静电作用。 (1) 点电荷间的静电作用 设有两个相距为r的点电荷q i和q j,按库仑(Coulomb)定律,它们的相互作用力为:

寻找10电子微粒和18电子微粒 的方法 1.10电子微粒 2.18电子微粒 CH3—CH3、H2N—NH2、HO—OH、F—F、F—CH3、CH3—OH…… 识记1-20号元素的特殊电子层 结构 (1)最外层有1个电子的元素:H、Li、Na、K; (2)最外层电子数等于次外层电子数的元素:Be、Ar; (3)最外层电子数是次外层电子数2倍的元素:C; (4)最外层电子数是次外层电子数3倍的元素:O; (5)最外层电子数是内层电子总数一半的元素:Li、P; (6)最外层电子数是次外层电子数4倍的元素:Ne; (7)次外层电子数是最外层电子数2倍的元素:Li、Si; (8)电子层数与最外层电子数相等的元素:H、Be、Al; (9)电子层数是最外层电子数2倍的元素:Li、Ca; (10)最外层电子数是电子层数2倍的元素:He、C、S。 化学键与物质类别的关系以及对 物质性质的影响 1.化学键与物质类别的关系

(1)只含共价键的物质 ①同种非金属元素构成的单质,如I2、N2、P4、金刚石、晶体硅等。 ②不同种非金属元素构成的共价化合物,如HCl、NH3、SiO2、CS2等。 (2)只含有离子键的物质:活泼非金属元素与活泼金属元素形成的化合物,如Na2S、CsCl、 K2O、NaH等。 (3)既含有离子键又含有共价键的物质,如Na2O2、CaC2、NH4Cl、NaOH、Na2SO4等。 (4)无化学键的物质:稀有气体,如氩气、氦气等。 2.离子化合物和共价化合物的判断方法 (1)根据化学键的类型判断 凡含有离子键的化合物,一定是离子化合物;只含有共价键的化合物,是共价化合物。 (2)根据化合物的类型来判断 大多数碱性氧化物、强碱和盐都属于离子化合物;非金属氢化物、非金属氧化物、含氧酸都属于共价化合物。 (3)根据化合物的性质来判断 熔点、沸点较低的化合物是共价化合物。熔化状态下能导电的化合物是离子化合物,如NaCl,不导电的化合物是共价化合物,如HCl。 3.化学键对物质性质的影响 (1)对物理性质的影响 金刚石、晶体硅、石英、金刚砂等物质硬度大、熔点高,就是因为其中的共价键很强,破坏时需消耗很多的能量。 NaCl等部分离子化合物,也有很强的离子键,故熔点也较高。 (2)对化学性质的影响 N2分子中有很强的共价键,故在通常状况下,N2很稳定,H2S、HI等分子中的共价键较弱,故它们受热时易分解。

§9-2 光与原子相互作用 人们对于光的种种性质的了解,都是通过观察光与物质相互作用而获得的,光与物质的相互作用,可以归结为光与原子的相互作用,这种相互作用,有三种主要过程:吸收、自发辐射和受激辐射。 一、吸收 如果有一个原子,开始时处于基态1E ,若没有任何外来光子接近它,则它将保持不变 E 2E 1E 2E 1E 1 E 2 (a)(b)(c) (图9-4) [图9-4(a )],如果有一个能量为21hv 的光子接近这个原子,则它就有可能吸收这个光子,从而提高它的能量状态[图9-4(b )],本来处于基态1E 的原子,在吸收21hv 以后,就激发到激发态2E [图9-4(c )],整个图9-4表示原子对光的吸收过程,在吸收过程中,不是任何能量的光子都能被一个原子所吸收,只有当光子的能量正好等于原子的能级间隔2E —1E 时,这样的光子才能被吸收。 设处于基态1E 的原子密度为1n ,光的辐射能量密度为()u v ,则单位体积单位时间内吸收光子而跃迁到激发态2E 去的原子数12n 应该与1n 和()u v 成正比,因而有12n ∝1()n u v 即 12121()n B n u v = (9-6) 其中12B 为比例系数,称为受激吸收爱因斯坦系数,121()B n u v 称为吸收速率,用12ω表示,于是(9-6)式可写成 12112B n ω= 二、自发辐射 从经典力学的观点来讲,一个物体如果势能很高,它将是不稳定的,与此相类似,处于激发态的原子也是不稳定的,它们在激发态停留的时间一般都非常短,大约在8 10s -的数量级,所以我们常常说,激发态的寿命约为810s -,在不受外界的影响时,它们会自发地返回到基态去,从而放出光子,这种自发地从激发态返回较低能态而放出光子的过程,显然,如果处于激发态2E 的原子密度为2n ,则自发辐射光子数为

第2 1. 有一晶体,平衡时体积为 0V , 原子间相互作用势为0.如果相距为 r 的两原子互作用势为 ()n m r r a r u β + -= 证明 (1) 体积弹性模量为 K=.90 V mn U (2) 求出体心立方结构惰性分子的体积弹性模量. [解答]设晶体共含有 N 个原子,则总能量为 U(r)= ()∑∑i j ij r u ' 21. 由于晶体表面层的原子数目与晶体内原子数目相比小得多,因此可忽略它们之间的基异,于是上式简化为 U= ().2 ' ∑j ij r u N 设最近邻原子间的距离为R 则有j ij a r =R 再令 A ,1' ∑= j m j m a A ,1'∑=j n j n a 得到 U=.200???? ??+-n n m m R A R A N βα 平衡时R=R 0,则由已知条件U(R 0) = 0U 得 0002U R A R A N n n m m =??? ? ??+-βα 由平衡条件 0) (0 =R dR R dU 得 021010=??? ? ??-++n n m m R A n R A m N βα. 由(1),(2)两式可解得 . ) (2, ) (200 00 n n m m nR n m N U A nR n m N U A -=-= βα 利用体积弹性模量公式[参见《固体物理教程》(2.14)式] K= 0220 20 9R R U V R ???? ? ???得K= ?? ????+++-n n m m R A n n R A m m N V 000)1()1(291βα = ??????-++-+-)(2)1()(2)1(2910 00 0000n m N mR U R n n n m N nR U R m m N V n n m m = .900V mn U - 由于,00第1章原子结构与键合教案

第1章原子结构与键合 决定材料性能的最根本的因素是组成材料的各元素的原子结构,原子间的相互作用、相互结合,原子或分子在空间的排列分布和运动规律以及原子集合体的形貌特征等。为此,我们需要了解材料的微观构造,即其内部结构和组织状态,以便从其内部的矛盾性找出改善和发展材料的途径。 1.1 原子结构 1.1.1 物质的组成 一切物质都是由无数微粒按一定的方式聚集而成的。这些微粒可能是分子、原子或离子。原子结构直接影响原子间的结合方式。 1.1.2 原子的结构 近代科学实验证明:原子是由质子和中子组成的原子核,以及核外的电子所构成的。 原子的体积很小,直径约为10-10m数量级,而其原子核直径更小,仅为10-15m数量级。然而,原子的质量恰主要集中在原子核内。因为每个质子和中子的质量大致为1.67X10-24g,而电子的质量约为9.11X10-28g,仅为质子的1/1836。 1.1.3 原子的电子结构 图为镁(原子序数12)原子结构中K,L和M量子壳层的电子分布状况. 从内到外,依次为K壳层(n=1),L壳层(n=2),M壳层(n=3). 1).主量子数n:决定原子中电子能量以及与核的平均距离,即电子所处的量子壳层。 2).轨道角量子数li:给出电子在同一量子壳层内所处的能级(电子亚层)。

3).磁量子数mi:给出每个轨道角动量量子数的能级数或轨道数。 4).自旋角量子数si:反映电子不同的自旋方向。 描述原子中一个电子的空间位置和能量可用四个量子数表示。 多电子的原子中,核外电子的排布规律遵循三原则,即能量最低原理、Pauli不相容原理和Hund规则。 1.1.4 元素周期表 具有相同核电荷数的同一类原子为一种元素。 元素周期表是元素周期律的具体表现形式,它反映了元素之间相互联系的规律,元素在周期表中的位置反映了那个元素的原子结构和一定的性质。 1.2 原子间的键合 1.2.1 金属键 金属中的自由电子和金属正离子相互作用所构成键合称为金属键。金属键的基本特点是电子的共有化。 金属键既无饱和性又无方向性,因而每个原子有可能同更多的原子相结合,并趋于形成低能量的密堆结构。当金属受力变形而改变原子之间的相互位置时,不至于使金属键破坏,这就使金属具有良好延展性,并且,由于自由电子的存在,金属一般都具有良好的导电和导热性能。 1.2.2 离子键

原子结构与化学键 1.通过对学生阅读\理解力的有效训练,促使学生集中精神学习,激发学生阅读的主动性 2.通过强化自我意识,培养学生的自我控制能力,提高学生的坚持\自控性 3.通过掌控分析法,提升学生自我认知能力,引导学生掌握原子结构与化学键题的方法及技巧 优胜教育 北京黄庄 校区 杨红静 老师

共价化合物:原子间通过共用电子对形成分子的化合物叫做共价化合物。(只有共价键) 极性共价键(简称极性键):由不同种原子形成,A -B 型,如,H -Cl 。 共价键 非极性共价键(简称非极性键):由同种原子形成,A -A 型,如,Cl -Cl 。 2.电子式: 用电子式表示离子键形成的物质的结构与表示共价键形成的物质的结构的不同点:(1)电荷:用电子式表示离子键形成的物质的结构需标出阳离子和阴离子的电荷;而表示共价键形成的物质的结构不能标电荷。(2)[ ](方括号):离子键形成的物质中的阴离子需用方括号括起来,而共价键形成的物质中不能用方括号。 要求:学生用思维导图、流程图、树状图、图表等形式总结概括以上知识。 例 完成效果 计时:_____分钟 题目:设某元素某原子核内的质子数为m ,中子数为n ,则下述论断中正确的是( ) A. 不能由此确定该元素的相对原子质量 B. 这种原子的相对原子质量为m +n C. 若碳原子质量为w g ,此原子的质量为(m+n )w g D. 核内中子的总质量小于质子的质量 掌控分析过程 第1步: 明确题意 1.快速浏览题干及问题材料; 2.在题干中勾画题眼、关键词、考点等有效信息; 第2步: 信息加工 老师指导学生提取有效信息 第3步: 解决问题 学生列出知识(公式、定理、模型、方法规律等) 第4步: 评价反思 学生在老师的指导下,总结解决此类问题的关键点或问题延伸 1

第三章原子间的相互作用 一、知识梳理 【思考】金刚石和石墨都是由碳元素组成的单质,为什么它们的硬度差异很大? 【回顾】同素异形体的概念:________________________ (二)化学键 1.原子间的相互作用 当两个原子间距离较远时,由于一个原子的原子核和另一个原子的核外电子所带电荷的电性是相反的,因 此主要表现为相互吸引;当两个原子间距离较近时,由于两个原子的原子核所带的都是正电荷,核外电子所带 的都是负电荷,因此主要表现为相互排斥;当两个原子保持一定距离时,相互吸引和相互排斥的作用处于平衡, 这样就形成稳定的化学键。 【回顾】原子的结构与原子中粒子所带电荷。 2.化学键的定义 分子或晶体中直接相邻的微粒之间强烈的相互作用力称为化学键。 【思考】化学键是原子间的相互作用,这种作用是( ) (A)吸引力(B)排斥力 (C)吸引力和排斥力达到平衡(D)吸引力大于排斥力 二、典型例题 【例1】下列说法中不正确的是( ) (A)目前人类发现的天然物质中,硬度最大的是金刚石 (B)人类有可能合成比金刚石还要硬的物质 (C)物质的硬度差异,在生产、生活、科研中有着广泛的应用 (D)金刚砂(SiC)和金刚石具有同样的硬度

【例2】已知乙酸分子的结构可表示为,下列说法正确的是( ) (A)氢原子与氢原子之间存在化学键(B)碳原子与碳原子之间存在化学键 (C)氧原子与氧原子之间存在化学键(D)乙酸分子之间存在化学键 【例3】已知水的分解温度高于1 800℃多,难以分解的原因是________________________。 【例4】已知二氧化碳和二氧化硅( SiO2)组成相近,二氧化硅俗称石英。水晶是一种纯度较高的二氧化硅晶体,试从物理性质上分析两者的差异,思考为什么组成相近的物质性质也有那么大的差异。 【例5】物质之间产生硬度差异可能的原因有哪些? 【例6】以下关于化学键的叙述,正确的是( ) (A)存在于分子或晶体内的不同原子间的作用力 (B)存在于物质内的所有原子间的作用力 (C)存在于分子或晶体内的所有原子间的吸引力 (D)存在于分子或晶体内的相邻的原子间的作用力 三、思维误区点拨 本节知识在理解与运用中常见的错误是:不能正确理解化学键的定义。【例1】下列晶体中不存在化学键的是( ) (A)金刚石(B)干冰(C)食盐(D)固体氖 【例2】下列变化中,不需要破坏化学键的是( ) (A)硝酸钡溶于水(B)金属铁熔化(C)酒精气化(D)甲烷燃烧四、视野拓展 新型金属材料记忆金属 记忆金属实际上是一种合金,确切地说应为“记忆合金”。它是指某种材料在一定温度下受到外力作用时会发生变形,一旦外力消失后,它仍能保持变形后的形状,而当温度上升到某一数值对,这种材料又会自动恢复到变形前的形状,它似乎能“记忆”自己原有的形状。 记忆合金是美国海军军械局一个研究小组在一个偶然机会中发现的。那是20世纪60年代初的某一天,这个研究小组人员从仓库领来一批乱如麻丝的镍钛合金丝,花了许多时间把它们一根根弄直,并顺手把它们堆放在炉边,可是不一会儿却又恢复到原先弯曲的形状。这个偶然的现象引起了研究人员的高度兴趣,经过反复的实验研究,最后终于发现50%的镍和50%钛制成的合金,当温度升高到40℃以上时,能记住自己原来的形状,科学家们把这种现象叫做“形状记忆效应”。后来经过许多科学家的努力又发现了铜锌铝合金、铜镍铝合金、铁铂合金等也具有“形状记忆效应”。目前,记忆合金已被应用于许多方面,并取得了很好效果。 ①嗣各种管子接头用记忆合金加工成内径比欲连接管子的外径小4%的套管,然后在一定条件下将套管扩径约8%,装配好后,再升高温度,套管的内径恢复到原尺寸,紧紧收起,把管子封接得非常严密。像美国的F-14战斗机的油压系统中使用了10万个这样的接头,从未发生过漏油、脱落等事故。 ②航空航天1969年7月20日,人类第一次登上了月球,宇航员登月后,在月球上放置了一个直径达2. 54 m的半球形天线,实行了月、地之间的信息传输。宇航员乘坐的登月舱直径只有1m 多一点,这个天线是怎么带上去的呢?原来天线也是用记忆合金制成的,在登月舱里它的直径大约只有50 cm大小,送到月球上吸收太阳光的热量后又恢复到原来的形状。