第八章进口保护政策:非关税壁垒

8.1 进口配额与“自愿出口限制

8.1.1 非关税壁垒

一、非关税壁垒的含义

非关税壁垒(non-tariff barriers,NTGs),指除关税措施以外的一切限制进口的措施。

二、非关税壁垒的特点

⑴灵活性:各国关税税率的制定必须通过立法程序,并要求具有一定的连续性;税率的调整直接受到世界贸易组织的约束,而制定和实

施非关税壁垒措施通常采用行政手段,达到限制进口的目的。

⑵有效性:关税壁垒的实施旨在通过征收高额关税提高进口商品的成本,它对商品进口的限制是相对的。而有些非关税壁垒对进口的限

制是绝对的,比如用进口配额等预先规定进口的数量和金额,超过限额就禁止进口。

⑶隐蔽性:关税税率必须在《海关税则》中公布,毫无隐蔽性可言。非关税壁垒则完全不同,其措施往往不公开,或者规定极为繁琐复

杂的标准和手续,使出口商难以对付和适应。

⑷歧视性:因为一国只有一部关税税则因而关税壁垒像堤坝一样同等程度地限制了所有国家的进出口。而非关税壁垒可以针对某个国家

或某种商品相应制定,因而更具歧视性。

8.1.2 竞争条件下的进口配额

一、进口配额的种类

进口配额(import quota)又称进口限额,是一国政府对一定

时期期内(通常为1年)进口的某些商品的数量或金额加以直

接限制。在规定的期限内,配额以内的货物可以进口,超过

配额不准进口,或者征收较高关税后才能进口。

⑴绝对配额(abso1ute quota),即在一定时期内,对某

些商品的进口数量或金额规定一个最高限额,

达到这个限额后,便不准进口。

全球配额:即对某种商品的进口规定一个总的限额,对

来自任何国家或地区的商品一律适用。

国别配额:。即政府不仅规定了一定时期内的进口总配

额,而且将总配额在各出口国家和地区之间进行分配。

进口商配额:进口国为了加强垄断资本在外贸中的垄断

地位和进一步控制某些商品的进口,将某些商品的进口

配额在少数进口厂商之间进行分配。比如日本食用肉的进口配额就是在29家大商社间分配的。

⑵关税配额(tariff quota),即对商品进口的绝对数额不加限制,而对在一定时期内,在规定配额以内的进口商品,给予低税、减税或

免税待遇,对超过配额的进口商品则征收较高的关税,或征收附加税甚至罚款。

二、竞争条件下的进口配额

配额是对进口商品设置一定的限额,其目的与征收关税一样,是为了限制进口,保护国内的工业。但与关税不同的是,进口配额是直接的数量控制而不是通过提高进口商品价格间接地减少进口。分析中都假定进口国在国际市场上只是小国。

仍然用前面的例子,假定中国进口钢铁,而小国钢铁行业假定是完全竞争的。在自由贸易的情况下,中国钢铁行业中的许许多多企业必须与国外同类商品生产者竞争。由于中国不具有生产钢铁的比较优势,国外产品很自然地进入中国市场,在自由贸易的情况下,国内市场价格等于国际市场价格。亦由国际市场的出口供给和进口需求决定。

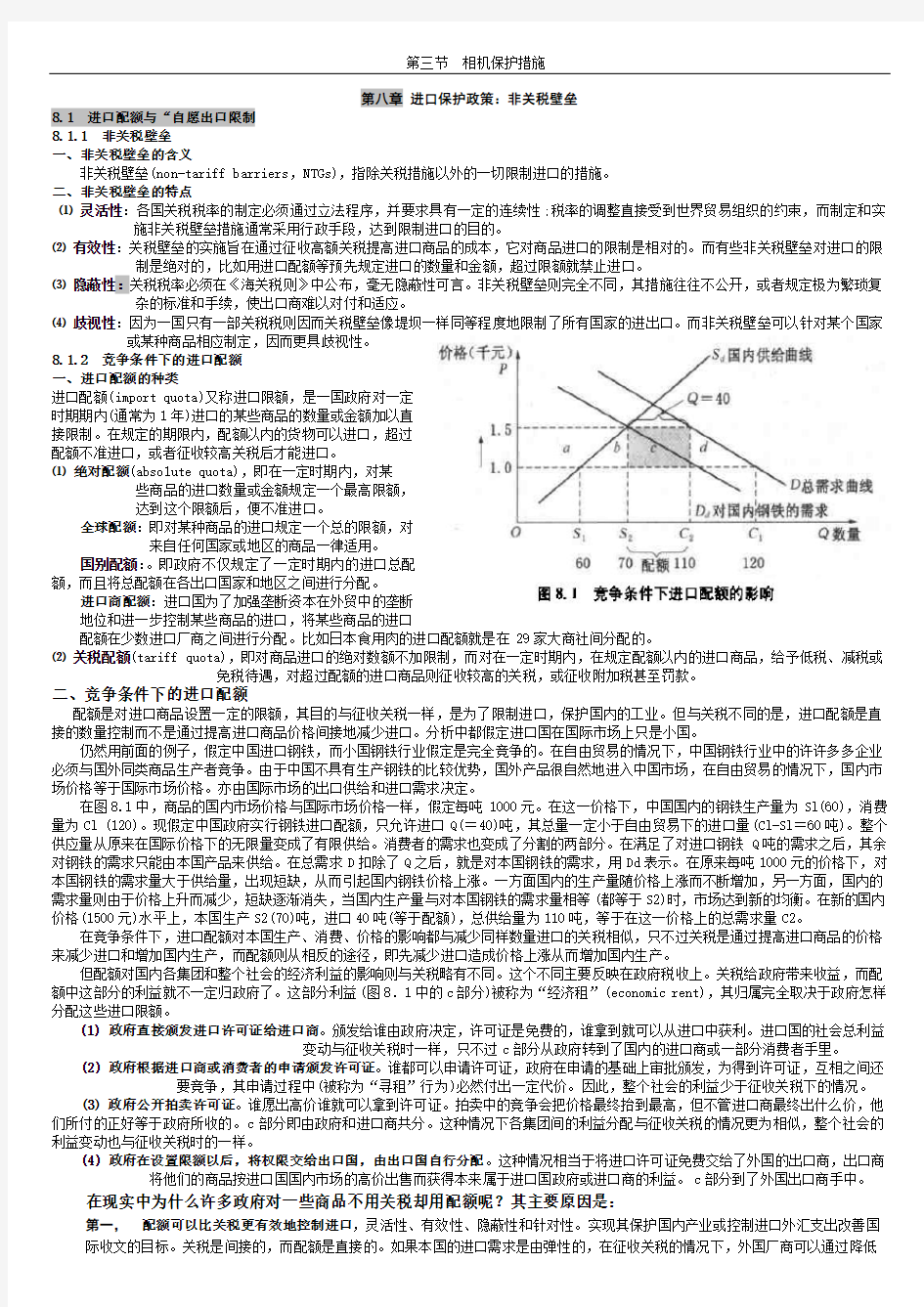

在图8.1中,商品的国内市场价格与国际市场价格一样,假定每吨1000元。在这一价格下,中国国内的钢铁生产量为Sl(60),消费量为Cl (120)。现假定中国政府实行钢铁进口配额,只允许进口Q(=40)吨,其总量一定小于自由贸易下的进口量(Cl-Sl=60吨)。整个供应量从原来在国际价格下的无限量变成了有限供给。消费者的需求也变成了分割的两部分。在满足了对进口钢铁Q吨的需求之后,其余对钢铁的需求只能由本国产品来供给。在总需求D扣除了Q之后,就是对本国钢铁的需求,用Dd表示。在原来每吨1000元的价格下,对本国钢铁的需求量大于供给量,出现短缺,从而引起国内钢铁价格上涨。一方面国内的生产量随价格上涨而不断增加,另一方面,国内的需求量则由于价格上升而减少,短缺逐渐消失,当国内生产量与对本国钢铁的需求量相等(都等于S2)时,市场达到新的均衡。在新的国内价格(1500元)水平上,本国生产S2(70)吨,进口40吨(等于配额),总供给量为110吨,等于在这一价格上的总需求量C2。

在竞争条件下,进口配额对本国生产、消费、价格的影响都与减少同样数量进口的关税相似,只不过关税是通过提高进口商品的价格来减少进口和增加国内生产,而配额则从相反的途径,即先减少进口造成价格上涨从而增加国内生产。

但配额对国内各集团和整个社会的经济利益的影响则与关税略有不同。这个不同主要反映在政府税收上。关税给政府带来收益,而配额中这部分的利益就不一定归政府了。这部分利益(图8.1中的c部分)被称为“经济租”(economic rent),其归属完全取决于政府怎样分配这些进口限额。

(1) 政府直接颁发进口许可证给进口商。颁发给谁由政府决定,许可证是免费的,谁拿到就可以从进口中获利。进口国的社会总利益

变动与征收关税时一样,只不过c部分从政府转到了国内的进口商或一部分消费者手里。

(2) 政府根据进口商或消费者的申请颁发许可证。谁都可以申请许可证,政府在申请的基础上审批颁发,为得到许可证,互相之间还

要竞争,其申请过程中(被称为“寻租”行为)必然付出一定代价。因此,整个社会的利益少于征收关税下的情况。

(3) 政府公开拍卖许可证。谁愿出高价谁就可以拿到许可证。拍卖中的竞争会把价格最终抬到最高,但不管进口商最终出什么价,他们所付的正好等于政府所收的。c部分即由政府和进口商共分。这种情况下各集团间的利益分配与征收关税的情况更为相似,整个社会的利益变动也与征收关税时的一样。

(4) 政府在设置限额以后,将权限交给出口国,由出口国自行分配。这种情况相当于将进口许可证免费交给了外国的出口商,出口商

将他们的商品按进口国国内市场的高价出售而获得本来属于进口国政府或进口商的利益。c部分到了外国出口商手中。

在现实中为什么许多政府对一些商品不用关税却用配额呢?其主要原因是:

第一,配额可以比关税更有效地控制进口,灵活性、有效性、隐蔽性和针对性。实现其保护国内产业或控制进口外汇支出改善国际收文的目标。关税是间接的,而配额是直接的。如果本国的进口需求是由弹性的,在征收关税的情况下,外国厂商可以通过降低

价格来保持竞争力,本国进口也许并不能减少多少。而配额则可以直接控制进口量,在控制外汇支出或保证本国企业市场份额方面的结果是确定的。

配额比关税灵活,政府可以通过发放进口许可证随时调节进口数量。而政府在调节关税方面却不那么容易。除非某种例外条款允许,政府是个能随意提高关税的。

第二,实行配额给政府更多的权力。这种权力不仅表现在对贸易的控制上,也体现在对企业的控制上。在进口配额制度下,政府官员通常

对谁能得到进口许可证拥有权力,并能利用这种权力控制企业得到好处。对于利益集团来说,他们也看

到在配额制度下可以通过游说或其他活动来谋取许可证特权的机会。

第三,国际贸易自由化的压力。关税是最古老的贸易保护的武器之一,而且是明显的保护,在国际贸易谈判中也是最令人注目的。在关贸总协定成立后最初十几年的贸易谈判中,主要的议题是降低关税税率。从1947年到1994年结束的乌拉圭回合,发达国家

的平均关税大约从40%降到了3%左右,发展中国家的关税也大幅下降,乌拉圭回合后平均水平降至10%左右。

三、垄断条件下的进口配额

如果说在竞争条件下的配额对社会造成的损失可能与关税相似,那

么,在垄断条件下实行配额对社会经济利益造成的损失则绝对比关税大。

这是因为,在进口国国内市场是独家垄断的情况下,使用配额对国内生

产、消费、价格和利益会产生与征收关税很不同的影响。这一点,通过

以下分析就可知道。

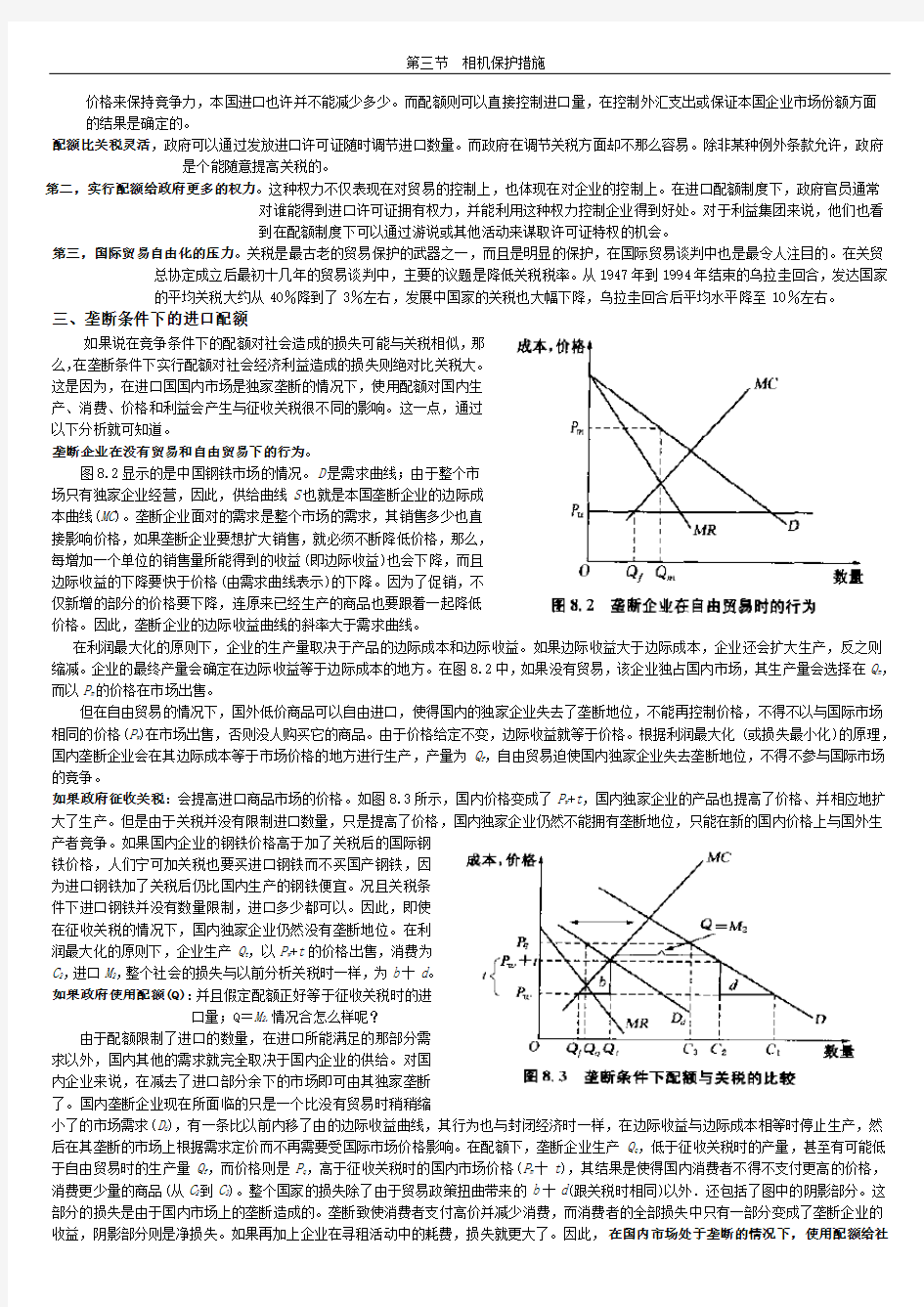

垄断企业在没有贸易和自由贸易下的行为。

图8.2显示的是中国钢铁市场的情况。D是需求曲线;由于整个市

场只有独家企业经营,因此,供给曲线S也就是本国垄断企业的边际成

本曲线(MC)。垄断企业面对的需求是整个市场的需求,其销售多少也直

接影响价格,如果垄断企业要想扩大销售,就必须不断降低价格,那么,

每增加一个单位的销售量所能得到的收益(即边际收益)也会下降,而且

边际收益的下降要快于价格(由需求曲线表示)的下降。因为了促销,不

仅新增的部分的价格要下降,连原来已经生产的商品也要跟着一起降低

价格。因此,垄断企业的边际收益曲线的斜率大于需求曲线。

在利润最大化的原则下,企业的生产量取决于产品的边际成本和边际收益。如果边际收益大于边际成本,企业还会扩大生产,反之则缩减。企业的最终产量会确定在边际收益等于边际成本的地方。在图8.2中,如果没有贸易,该企业独占国内市场,其生产量会选择在Q m,而以P m的价格在市场出售。

但在自由贸易的情况下,国外低价商品可以自由进口,使得国内的独家企业失去了垄断地位,不能再控制价格,不得不以与国际市场相同的价格(P w)在市场出售,否则没人购买它的商品。由于价格给定不变,边际收益就等于价格。根据利润最大化(或损失最小化)的原理,国内垄断企业会在其边际成本等于市场价格的地方进行生产,产量为Q f,自由贸易迫使国内独家企业失去垄断地位,不得不参与国际市场的竞争。

如果政府征收关税:会提高进口商品市场的价格。如图8.3所示,国内价格变成了P w+t,国内独家企业的产品也提高了价格、并相应地扩大了生产。但是由于关税并没有限制进口数量,只是提高了价格,国内独家企业仍然不能拥有垄断地位,只能在新的国内价格上与国外生产者竞争。如果国内企业的钢铁价格高于加了关税后的国际钢

铁价格,人们宁可加关税也要买进口钢铁而不买国产钢铁,因

为进口钢铁加了关税后仍比国内生产的钢铁便宜。况且关税条

件下进口钢铁并没有数量限制,进口多少都可以。因此,即使

在征收关税的情况下,国内独家企业仍然没有垄断地位。在利

润最大化的原则下,企业生产Q t,以P w+t的价格出售,消费为

C2,进口M2,整个社会的损失与以前分析关税时一样,为b十d。

如果政府使用配额(Q):并且假定配额正好等于征收关税时的进

口量;Q=M2,情况合怎么样呢?

由于配额限制了进口的数量,在进口所能满足的那部分需

求以外,国内其他的需求就完全取决于国内企业的供给。对国

内企业来说,在减去了进口部分余下的市场即可由其独家垄断

了。国内垄断企业现在所面临的只是一个比没有贸易时稍稍缩

小了的市场需求(D d),有一条比以前内移了由的边际收益曲线,其行为也与封闭经济时一样,在边际收益与边际成本相等时停止生产,然后在其垄断的市场上根据需求定价而不再需要受国际市场价格影响。在配额下,垄断企业生产Q q,低于征收关税时的产量,甚至有可能低于自由贸易时的生产量Q f,而价格则是P q,高于征收关税时的国内市场价格(P m十t),其结果是使得国内消费者不得不支付更高的价格,消费更少量的商品(从C2到C3)。整个国家的损失除了由于贸易政策扭曲带来的b十d(跟关税时相同)以外.还包括了图中的阴影部分。这部分的损失是由于国内市场上的垄断造成的。垄断致使消费者支付高价并减少消费,而消费者的全部损失中只有一部分变成了垄断企业的收益,阴影部分则是净损失。如果再加上企业在寻租活动中的耗费,损失就更大了。因此,在国内市场处于垄断的情况下,使用配额给社

会造成的损失绝对比征收关税的损失大。

四、配额的特殊形式:“自愿出口限制”

非关税贸易保护的另一种手段称为“自愿出口限制”(vo1untary export restrains,简称VERs),即出口国“自愿”限制其出口量、对进口国来说,由于对方自愿限制,其进口量也就自然减少。所谓

“自愿”、其实并不完全自愿,只是在进口国的要求和压力下出口国

不得不采取的限制政策。事实上,许多配额采用的就是自愿出口限

制,亦称“被动配额”。进出口双方可绕开关贸总协定法律原则或相

关规定,针对某项产品达成双边或多边的“自动出口限制”、“自愿

节制”或“有秩序安排市场”等歧视性的贸易协议。另外,与进口

国设置“配额”相比,“自愿出口限制”对出口国的好处多一些出口

国可以控制出口配额分配,出口国政府或企业可以因此获取“出口

配额租”。

自愿出口限制对进口国国内市场的价格、生产、消费的影响都

跟配额相同。影响程度也会因进口国市场结构的不同而出现差别。

在社会的经济利益方面。生产者和消费者所得所失也与实行配额时

的情况一样,但社会整个利益的变动会有区别。“自愿出口限制”的

具体数量可以由进口国与出口国协议商量,也可以由进口国提出。

但这一数目一旦确定后,则有出口国自行分配这此限额。这样一来,

在实行配额时可以属于国内进口商的那部分利益(图8.1c部分)就

内外国出口商获得了。对进口国来说,其总共损失为b十d十c。

8.2 影响进口的国内经济政策

一、产业政策

产业政策旨在降低成本提高与国外同类产品的竞争能力。在促进国内进口工业的生产上具有与贸易政策相似的效果。但是,产业政策仍然是对资源配置的一种干预:用补贴来人为地降低成本会造成对相对价格的扭曲,导致生产资源向效率低的部门流动。不过,产业政策的影响主要针对生产部门,政府对国内进口工业生产的补贴并不会影响商品的市场价格,贸易仍然是自由的,消费者仍然支付与国际市场相同的价格,消费量也没有因此而减少,没有出现贸易保护时的那种消费扭曲。与前面所提到的关税、配额等贸易保护政策相比,产业政策所付的社会代价会比较低。

假设中国进口钢铁,在自由贸易的情况下,国内市场价格等于国际价格(Pw),都是1000元。国内生产量是S1,消费量是C1,进口为M1。如果政府征收关税(每吨500元),国内市场价格涨为1500元,生产增至S2,消费降为C1,社会经济利益纯损失为b+d (回顾本章第一节对关税的分析),如果政府不用关税但对国内生产同类产品的企业进行补贴,情况会怎样呢?

假设对每吨钢铁生产的实际补贴(不管通过什么形式)是500元,对于企业来说,则相对于单位生产成本(每吨)降低500元,由于市场供给曲线是所有企业边际成本曲线的总和,每个企业单位成本降低500元就相当于市场供给曲线向下移动500元,新的供给曲线为S’。企业所得的实际价格(称为“生产者价格”)是1500元,对生产的刺激也会跟有关税时一样,增至S2,但国产钢铁在市场上出售的价格仍然是Pw,因为当生产增至S2时,虽然生产成本会增加到每吨Pw十500元,但由于政府已经补贴了500元,所以只要在市场上以Pw (1000元)出售就不会亏本。因此,政府对生产补贴的结果是:生产者价格提高,国内生产增加;消费者的价格不变,国内消费没有减少。

整个社会的利益变动如何呢?在图8.6中,生产者盈余增加了a,与征收关税时一样。钢铁消费者的选择与没有生产补贴时没有不同,利益也就没有变动。政府不但没有关税收入,还要对国产钢铁进行补贴,即

a十b部分。政府补贴支出减去增加的生产者剩余,社会净损失为b。对每吨

进口钢铁征收500元关税和给予国产钢铁每吨500元补贴,同样达到了刺激

国内钢铁生产的效果,而前者的社会净损失是b十d(见图8.6),后者只有b,

其主要原因是没有扭曲消费,从而减少了消费者的损失。因此,产业补贴政

策优于贸易限制政策。

二、政府采购

20世纪别年代大萧条后,在凯恩斯宏观经济思想的影响下,各国政府在经济

中的影响与作用都变得非常重要。政府采购已成为一国消费的重要组成部分,

而成为影响国际贸易的因素之一或用来进行贸易保护的政策工具之一;

歧视性的政府采购做法包括:

(1) 优先购买本国产品与服务

(2) 强调产品与服务中的国产化程度

(3) 偏向国内企业的招标。

(4) 直接授标。

如果政府的采购量超过自由贸易情况下本国的供给量,歧视性采购政策就会影响国内生产和贸易。图8.7可以用来说明这种情况。

在图8.7中,曲线S是本国汽车的供给曲线;曲线D是本国对汽车的总需求,包括居民消费需求和政府需求,其中政府需求为G。自由贸易下的国际汽车价格为Pw,进口量应为M1(等于D1-S1)。如果政府没有歧视性采购政策的话,政府应该将国内的生产量(S1)全部买入并购买一部分进口汽车(等于G-S1)。但如果政府必须购买国产汽车,国内汽车生产量就会增至G,价格也会提高到Pd(高于国际价格),而进口量下降到M2。这种歧视性采购政策减少了进口,促进了国内生产,起到了与生产补贴相似的保护作用。当然,代价也是相似的:本国企业得到了a(生产者剩余),但政府为此多支付了a十b,本国的净损失为b.

8.3 相机保护措施

除了正常情况下的贸易政策和影响贸易的国内经济政策外,政府用来限制进口的另一种政策工具是“相机保护措施”:在特定情况下使用的某些紧急保护措施或停止履行现有协议中的正常义务,以保护本国果些更加重要的利益。WTO允许使用的相机保护措施包括反倾销、反补贴、紧急保障,及为了国际收支平衡、保护幼稚产业、维护国家安全等实施的暂时性贸易保护政策。

一、反倾销

1、1、实施反倾销措施必须满足条件

倾销成立是进口国政府实行反倾销的必要条件,但不充分;因为作为价格歧视的倾销对进口国来说并非—定是坏事。关贸总协定和世贸组织成员国真正要谴责和反对的是

“对进口国境内已建立的某项产业造成重大损害或产生重大威胁,或者对某一国内工业的新建产生严重阻碍”的倾销。因此进口国是否应对倾销采取反击措施还要看倾销是否真正损害了本国产业。根据WTO规定,实施反倾销措施必须满足三个条件:

(1) 倾销成立; (2) 国内产业受到损害;

(3) 倾销与损害有因果关系。

当进口国认为外国企业有倾销行为时可以发起

调查。反倾销调查可以由受倾销影响的国内企业申

请,也可以由政府有关部门直接进行。但不管用什

么方式开始,政府都必须有足够的证据:

倾销的证据,损害的证据,倾销与伤害因果关

系的证据。进口国政府就可以实施反倾销措施。

⑴商品倾销存在的判定

商品倾销:乌拉圭回合签订的《反倾销协议》第2

条:如果一产品自一国出口至另一国

的出口价格低于在正常贸易中出口国国内消费的同类产品的可比价格,即:以低于“正常价值”的价格

进入另一国市场,则该产品被视为倾销A-162。商品倾销通常由私营垄断企业进行,但随着贸易战的加剧,

一些国家设立专门机构直接对外倾销商品。

商品倾销存在的判定:具体来说,是看这一产品的价格是否符合以下任何一个条件:

(1) 低于相同产品在出口国正常情况下用于国内消费时的可比价格;或

(2) 如果没有这种国内价格,则低于

a 相同产品在正常贸易情况下向第三国出口的最高可比价格;或

b.产品在原产国的生产成本加上合理的管理费、销售费等费用和利润。

如果符合其中任何一个条件,则倾销存在,否则不算倾销。

⑵损害的认定:确定倾销对进口国国内工业的损害要从三方面来认定

①产品在进口国数量的相对和绝对增长;

②产品价格对国内相似产品价格的影响;

③对产业的潜在威胁和对建立新产业的阻碍。

⑶倾销与损害有因果关系:还要确定上述损害是否倾销所致。若由于其他因素(如:需求萎缩或消费格局改变等)造

成的损害则不应归咎于倾销性进口。

2、反倾销税的效益(C290)

图8.8是日本钢铁企业在美国的市场。在反倾销税前,日本公司向美国出口Qx吨钢铁,售价为Px。由于这一售价低于该公司在其本国市场的价格,美国政府指控其倾销并课征每吨t元的“反倾销税”。对日本公司来说,每吨多付新的边际成本等于边际收益的条件下,日本公司削减出口至Qx'吨。由于供应减少,日本公司的钢材价格上涨到每吨Px'元,市场均衡点从e移到了e'。进口国的政府显然得到了利益,获得了t×Qx'的税收(c),但消费者则净损失了一部分“消费者盈余”(b十d)。事实上,由于课征“反倾销税”,不仅进口钢材价格提高,美国国产钢材价格也相应上涨,因此钢材消费者的总损失会大于b十d,不过消费者因国内价格上涨所受的损失是国内生产者的收益,从整个进口国来说,不算损失,只是利益的重新分配。

政府的收益与消费者的损失究竟哪部分大?为了便于比较,将政府收入的部分平行地移到Px'的位置.由于Px与PL之差等于每吨的倾销税t元,面积“a十b正好等于政府税收部分。我们将c变成a十b以后,与消费者损失(b十d)的比较就容易了,除了公共区域b,进口国究竟获利还是受损只需比较a与d就行了。如果“a<d,进门国有净损失,反之,则有净收益。

从以上分析可以看出,美国有可能通过“反倾销税”而增加经济利益。而且,通过课征“反倾销税”来提高收益比课征一般进口关税更有优越性。在征收一般关税的情况下,进口国必须是大国,才有可能增加收益。而用反倾销税.不一定非大国才行,小国也有可能获盈从整个世界范围来说,“反倾销税”像所有其他的贸易保护手段—样,会减少社会福利。对于这一点,我们只要把日本钢铁公司的损失包括进来就不难看到。对于日本钢铁公司来说,虽然由于价格提高得到了额外收入b,但支付的“反倾销税”是一个损失,正好等于c。从前面分析我们知道c=b+a,所以在与b抵消之外,日本公司仍然损失a。另外,由于价格上升销售量下降,日本公司还损失了Px×(Qx 一Qx'),其总损失大大超过了进口国可能的净收益。如果我们把日本和美国的所有利益变动都综合起来的话,整个世界利益会由于美国的反倾销税而受到损害,损害的总量等于e'eQxQx'的梯形面积。

倾销损失的补偿:商品倾销由于实行低价策略,必然会导致出口商利润减少甚至亏损。这一损失一般可通过以下途径得到补偿:

(1) 采用关税壁垒和非关税壁垒措施控制外国商品进口,防止对外倾销商品倒流,以维持国内市场垄断高价。

(2) 出口国政府对倾销商品的出口商给予出口补贴,以补偿其在对外倾销商品中的经济损失,保证外汇收入。

(3) 出口国政府设立专门机构,对内高价收购,对外低价倾销,由政府负担亏损。

(4) 出口商在以倾销手段挤垮竞争对手,垄断国外市场后,再抬高价格,以获得的垄断利润来弥补以前商品倾销的损失。实际上采取

上述措施,往往不仅能够弥补损失,而且还会带来较高利润。

3、商品倾销的种类(按倾销的具体目的)

⑴ 偶然性倾销(sporadic dumping)。这种倾销通常是因为销售旺季己过,或因公司改营其他业务,在国内市场上不能售出“剩余货物”,

而以较低的价格在国外市场上抛售。

⑵ 间歇性或掠夺性顷销(intermittent or predatory dumping)。这种倾销是以低于国内价格甚至低于生产成本的价格在国外市场销售商

品,挤垮竞争对手后再以垄断力量提高价格,以获取高额利润。

⑶ 持续性倾销(persistent dumping),又称长期性倾销(]ong-run dumping)。这种倾销是无限期地、持续地以低于国内市场的价格在国

外市场销售商品。

二、 反补贴

与倾销一样,出口补贴会对进口国的同类企业造成损害。为

了防止各国政府政策对国际市场的扭曲和维护国际上的公平竞

争,关贸总协定和WTO 允许各国采取反补贴措施。同时,为了防

止各国政府借反补贴为名实行贸易保护,总协定对补贴和反补贴

也作了明确的界定。

政府必须提供足够的证据来证明:

(1) 补贴确定存在;

(2) 同类或相同产产业已受到实质损害;

(3) 补贴与损害间存在因果关系。只有满足了这三个条件,进口

国政府才可以对出口补贴采取反补贴措施,即向受到补贴的进口

产品征收反补贴税。这种反补贴税的总额不超过进口产品在原产

地直接或间接得到的补贴。

以下面的例子来分析反补贴税的影响。

图8.9中,我们假设美国从韩国进口钢材,图中的D M 是美

国钢材进口需求曲线。 在自由贸易情况下,市场将在A 点达到均衡。美国钢材消费者支付的价格是P 0,进口量是M 0;

出口补贴:假设韩国政府对其出口进行补贴使得出口价格降低到P 1,美国的钢铁进口数量上升到M 1。对于韩国来说,为了促进出口,政府支付了价值相当于P 0P 1CB 的补贴;对于美国来说,消费者获得了只P 0P 1CA 的利益,因此,从某种意义上来说,出口补贴实际上是出口国政府对进口国消费者的补贴。

从全世界的角度来看,这是价格扭曲带来的过量贸易,也由此造成了无谓损失。韩国供应最后一单位钢铁的成本是P 0,但是美国购买这一单位的价格仅仅是P 1。韩国政府的支付大于美国消费者的所得,超过的部分(图中的ABC 三角面积)就是世界资源的浪费。

美国征收反补贴税的结果。如果美国决定对韩国征收的反补贴税数额正好等于韩国政府支付的补贴数额,均衡点又从C 回到了A ,贸易量和价格回到自由贸易和无补贴情况下的水平(美国依然在价格P 0点上进口M 0)。世界效率的无谓损失也消失了。补贴加上抵消性的“反补贴税”的结果似乎与没有补贴一样;

但从福利变动的角度来看则很有意思:韩国政府支付了P 0P 1DA 的出口补贴却没有达到促进出口的目的,美国的进口虽没有改变但政府通过反补贴税获得了一笔额外收入。这种结果实质上是韩同政府补贴了美国政府,韩国的纳税人每年不知不觉地把看不见的支票送给了美国人。

出口补贴和征收反补贴税的整个过程与结果可用表8.2说明。

(等于韩国政府补贴了美国政府,韩国纳税人向美国纳税)

[本章小结]

1、本章介绍了限制进口的非关税壁垒(包括配额等贸易政策、相关的国内经济政策以及相机保护措施),并对各种政策进行了经济分析。

2、配额是对进口数量的直接控制。配额对本国生产、消费、价格的影响都与减少同样数量进口的关税相似;但配额对国内各集团和整个社会的经济利益的影响则与关税略有不同,社会所付出的代价要高于征收关税时的情况。价格 P 0 P 1

第一节进口配额与“自愿出口限额”

3、影响贸易的国内经济政策包括产业政策、政府采购和技术与社会标准等。产业政策的影响主要针对生产部门,和关税、配额等相比,产业政策所付的社会代价会比较低;政府采购一方面保证了国内产品的销售,另—方面在价格上也包含了大量的补助;技术标准与社会标准在宏观上起到阻碍自由贸易的作用。

4、政府还可以采取“相机保护措施”,包括反倾销、反补贴和紧急保障措施等。征收反倾销税和反补贴税的作用与关税相似,但使用的理由是反对不公平竞争。反倾销税和反补贴税是现代贸易保护的主要手段。

[思考题]

1、非关税壁垒及其特点;

2、进口配额的种类;

3、进口配额与关税的比较;

4、形成倾销的条件及其影响;

5、征收反倾销税的必要条件有哪些?

6、文献阅读:⑴《中华人民共和国反倾销条例(修正)》(2004年3月31日)

⑵《中华人民共和国对外贸易法(修订)》(2004年4月6日)

7、在“柠檬酸与柠檬酸钠倾销案”和“钢丝绳倾销案”中,为什么在美国商务部裁定中国企业倾销成立后,美国国际贸易委员会却最终以“无实质损害”结案而不征反倾销税?

思路:因为WTO规定,实施反倾销措施必须满足三个条件:(1)倾销成立;(2)国内产业受到损害;(3)倾销与损害有因果关系。虽然美国国内行业遭受了损害,中国企业也确实有倾销行为,但是二者不具有因果关系,中国产品与美国同类产品不具有竞争性,在质量和用途上有很大的不同,柠檬酸和柠檬酸钠行业受损是源于从澳大利亚和以色列进口的产品的直接竞争,国内钢丝绳下降的主要原因是国内生厂商美国缆绳公司(Wire Rope)关闭了许多工厂。

8、为什么中国企业向美国低价销售柠檬酸对美国国内产业不造成实质损害而美国向中国倾销新闻纸却严重损害中

国的新闻纸生产企业?从中可以得出什么样的一般性结论?

思路:中美两国生产的柠檬酸和柠檬酸钠在质量上从而在最终用途上有很大不同。美国的柠檬酸质量很高,主要用于食品和药品,而中国只生产未经提纯的低质包装的柠檬酸,主要用于洗涤剂的工业产品,很少用于饮食业和制药业,因为中国产品的质量与在美国饮食业和医药业的接受程度,在较长一段时间里无法与美国产品匹敌。因此,没有令人信服的证据表明,中国出口到美国的柠檬酸和柠檬酸钠对美国的同类产业产生了实质性的损害或潜在的损害。另一方面,美国向中国倾销的新闻纸却因为物美价廉极大地压缩了国内企业的生存空间:对国内企业的生产、销售挤兑以及使国内企业在吸收就业方面的能力下降,而且在正常的财务运作方面也将受到影响即发展空间受到影响。从中可以看出只有倾销与本国产品有很大替代性的产品时,本国行业才会受到严重伤害。

9、既然出口国对本国的出口企业的补贴增加了进口国的福利,为什么进口国政府要征收反补贴税?

思路:出口国的补贴降低了进口国的价格对厂商有利,但是进口国国内的工业会受到威胁,产量会下降,他们会努力游说,向政府施加压力要求征收报复性的反补贴税,消费者会反对反补贴税,但是本国政府往往把企业的利益放在优于消费者的地位上,所以政治经济学往往能解释反补贴税的出现。

6

第八章进口保护政策

第八章进口保护政策:非关税壁垒 8.1 进口配额与“自愿出口限制 8.1.1 非关税壁垒 一、非关税壁垒的含义 非关税壁垒(non-tariff barriers,NTGs),指除关税措施以外的一切限制进口的措施。 二、非关税壁垒的特点 ⑴灵活性:各国关税税率的制定必须通过立法程序,并要求具有一定的连续性;税率的调整直接受到世界贸易组织的约束,而制定和实 施非关税壁垒措施通常采用行政手段,达到限制进口的目的。 ⑵有效性:关税壁垒的实施旨在通过征收高额关税提高进口商品的成本,它对商品进口的限制是相对的。而有些非关税壁垒对进口的限 制是绝对的,比如用进口配额等预先规定进口的数量和金额,超过限额就禁止进口。 ⑶隐蔽性:关税税率必须在《海关税则》中公布,毫无隐蔽性可言。非关税壁垒则完全不同,其措施往往不公开,或者规定极为繁琐复 杂的标准和手续,使出口商难以对付和适应。 ⑷歧视性:因为一国只有一部关税税则因而关税壁垒像堤坝一样同等程度地限制了所有国家的进出口。而非关税壁垒可以针对某个国家 或某种商品相应制定,因而更具歧视性。 8.1.2 竞争条件下的进口配额 一、进口配额的种类 进口配额(import quota)又称进口限额,是一国政府对一定 时期期内(通常为1年)进口的某些商品的数量或金额加以直 接限制。在规定的期限内,配额以内的货物可以进口,超过 配额不准进口,或者征收较高关税后才能进口。 ⑴绝对配额(abso1ute quota),即在一定时期内,对某 些商品的进口数量或金额规定一 个最高限额, 达到这个限额后,便不准进口。 全球配额:即对某种商品的进口规定一个总的限额,对 来自任何国家或地区的商品一律适用。 国别配额:。即政府不仅规定了一定时期内的进口总配 额,而且将总配额在各出口国家和地区之间进行分配。 进口商配额:进口国为了加强垄断资本在外贸中的 垄断 地位和进一步控制某些商品的进口,将某些商品的进口 配额在少数进口厂商之间进行分配。比如日本食用肉的进口配额就是在29家大商社间分配的。 ⑵关税配额(tariff quota),即对商品进口的绝对数额不加限制,而对在一定时期内,在规定配额以内的进口商品,给予低税、减税或 免税待遇,对超过配额的进口商品则征收较高的关税,或征收附加税甚至罚款。 二、竞争条件下的进口配额 配额是对进口商品设置一定的限额,其目的与征收关税一样,是为了限制进口,保护国内的工业。但与关税不同的是,进口配额是直接的数量控制而不是通过提高进口商品价格间接地减少进口。分析中都假定进口国在国际市场上只是小国。 仍然用前面的例子,假定中国进口钢铁,而小国钢铁行业假定是完全竞争的。在自由贸易的情况下,中国钢铁行业中的许许多多企业必须与国外同类商品生产者竞争。由于中国不具有生产钢铁的比较优势,国外产品很自然地进入中国市场,在自由贸易的情况下,国内市场价格等于国际市场价格。亦由国际市场的出口供给和进口需求决定。 在图8.1中,商品的国内市场价格与国际市场价格一样,假定每吨1000元。在这一价格下,中国国内的钢铁生产量为Sl(60),消费量为Cl (120)。现假定中国政府实行钢铁进口配额,只允许进口Q(=40)吨,其总量一定小于自由贸易下的进口量(Cl-Sl=60吨)。整个供应量从原来在国际价格下的无限量变成了有限供给。消费者的需求也变成了分割的两部分。在满足了对进口钢铁Q吨的需求之后,其余对钢铁的需求只能由本国产品来供给。在总需求D扣除了Q之后,就是对本国钢铁的需求,用Dd表示。在原来每吨1000元的价格下,对本国钢铁的需求量大于供给量,出现短缺,从而引起国内钢铁价格上涨。一方面国内的生产量随价格上涨而不断增加,另一方面,国内的需求量则由于价格上升而减少,短缺逐渐消失,当国内生产量与对本国钢铁的需求量相等(都等于S2)时,市场达到新的均衡。在新的国内价格(1500元)水平上,本国生产S2(70)吨,进口40吨(等于配额),总供给量为110吨,等于在这一价格上的总需求量C2。 在竞争条件下,进口配额对本国生产、消费、价格的影响都与减少同样数量进口的关税相似,只不过关税是通过提高进口商品的价格来减少进口和增加国内生产,而配额则从相反的途径,即先减少进口造成价格上涨从而增加国内生产。 但配额对国内各集团和整个社会的经济利益的影响则与关税略有不同。这个不同主要反映在政府税收上。关税给政府带来收益,而配额中这部分的利益就不一定归政府了。这部分利益(图8.1中的c部分)被称为“经济租”(economic rent),其归属完全取决于政府怎样分配这些进口限额。 (1) 政府直接颁发进口许可证给进口商。颁发给谁由政府决定,许可证是免费的,谁拿到就可以从进口中获利。进口国的社会总利益 变动与征收关税时一样,只不过c部分从政府转到了国内的进口商或一部分消费者手里。 (2) 政府根据进口商或消费者的申请颁发许可证。谁都可以申请许可证,政府在申请的基础上审批颁发,为得到许可证,互相之间还 要竞争,其申请过程中(被称为“寻租”行为)必然付出一定代价。因此,整个社会的利益少于征收关税下的情况。 (3) 政府公开拍卖许可证。谁愿出高价谁就可以拿到许可证。拍卖中的竞争会把价格最终抬到最高,但不管进口商最终出什么价,他们所付的正好等于政府所收的。c部分即由政府和进口商共分。这种情况下各集团间的利益分配与征收关税的情况更为相似,整个社会的利益变动也与征收关税时的一样。 (4) 政府在设置限额以后,将权限交给出口国,由出口国自行分配。这种情况相当于将进口许可证免费交给了外国的出口商,出口商 将他们的商品按进口国国内市场的高价出售而获得本来属于进口国政府或进口商的利益。c部分到了外国出口商手中。 在现实中为什么许多政府对一些商品不用关税却用配额

第一章国际贸易概述 一、单选题 1、国际分工与国际贸易理论的创始者是( D ) A 、嘉图 B、赫克歇尔 C、里昂惕夫 D、亚当.斯密 2、从世界围看,世界各国之间货物与服务交换的活动称为( A ) A、国际贸易 B、对外贸易 C、多国贸易 D、双边贸易 3、联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的资料以( B ) A、欧元表示 B、美元表示 C、本国货币表示 D、日元表示 4、各国在进行货物贸易统计时对于出口额的资料以( A ) A、 FOB计价 B 、CIF计价 C、 CFR计价 D、 EXW计价 5、某年世界出口贸易额为1.6万亿美元,进口贸易额为1.7万亿美元,该年国际贸易额为( B ) A、3.3万亿美元 B、 1.6万亿美元 C、 1.7万亿美元 D、 1.5万亿美元 6、真正能够反映一个国家对外贸易实际规模的指标是( A ) A、对外贸易量 B、对外贸易额 C 、对外贸易依存度 D、对外贸易值 7、以货物通过国境为标准统计进出口的是( C ) A、无形商品贸易 B、过境贸易 C、总贸易体系 D、国境贸易 8、在专门贸易体系中,作为进出口统计标准的是( A ) A、海关结关 B 、货物通过国境 C、交纳税费 D、订立合同 9、我国出口一批货物给某公司,该公司又将这批货物转卖给美国某公司,这个贸易现象对而言称为( C ) A、间接进口 B、间接出口 C、转口贸易 D、易货贸易 10、当一国的出口额大于其进口额时,称为( D ) A、国际收支逆差 B、国际收支顺差 C、对外贸易逆差 D、对外贸易顺差 11、 2003年,美国的进出口额为2万亿美元,GDP为10万亿美元,因此,美国当年的对外贸易系数约为( D ) A、 2% B、 4% C、 10% D 、20% 二、多选题

第三章国际收支理论 本章主要内容: 弹性论的基本思想、理论前提、马歇尔—勒纳条件、J曲线效应、贬值对贸易条件的影响及理论缺陷;乘数论的基本思想、政策主张及理论缺陷; 吸收论的基本思想、政策主张及理论缺陷; 货币论的基本思想、理论前提、政策主张及理论缺陷。 第一节弹性论 弹性论(Elasticity Approach)主要是由英国经济学家琼·罗宾逊(J·Robinson)和勒纳(A·P·Lerner)在马歇尔(A·Marshall)微观经济学和局部均衡分析方法的基础上发展起来的。它主要研究货币贬值取得成功的条件及其对贸易收支和贸易条件的影响。由于其主要围绕着进出口商品的供求弹性而展开理论分析,所以被称为弹性论。 弹性论是基于以下几个假设前提而展开分析的,即: 1.充分就业和收入不变; 2.将贸易收支等同于国际收支,不考虑劳务进出口和国际资本流动,只考虑汇率变动对进出口商品的影响; 3.进出口商品供给弹性无穷大,即进出口商品以供给方货币表示的价格在本币贬值后保持不变,进出口商品数量仅取决于进出口需求弹性; 4.假定汇率贬值前贸易收支处于平衡状态。 价格的变动会影响需求和供给数量的变动。需求量变动率和价格变动率之比,称为需求对价格的弹性,简称为需求弹性。供给量变动率和价格变动率之比,称为供给对价格的弹性,简称为供给弹性。在进出口方面,共有四个弹性。 1.进口商品的需求弹性(E M),其公式为:

E M =进口商品价格变动率 率进口商品的需求量变动 ( 2.出口商品的需求弹性(E X ),其公式为: E X =出口商品价格变动率 率出口商品的需求量变动 ( 3.进口商品的供给弹性(S M ),其公式为: S M =进口商品价格变动率 率进口商品的供给量变动 ( 4.出口商品的供给弹性(S X ),其公式为: S X =出口商品价格变动率 率出口商品的供给量变动 ( 综上可见,弹性实质就是一种比例关系,反映的是供求对价格变动的反应灵敏程度。 本币贬值会引起出口商品外币价格下降和进口商品本币价格上升,从而会引起出口商品和进口商品需求量的变动,最终引起贸易收支变动。贸易收支额的变化,最终取决于两个因素。一是由贬值引起的进出口商品的单位价格变化;二是由进出口单价变动引起的进出口数量的变动。那么,在什么样的情况下,贬值才能改善贸易收支呢?基于弹性论的几个前提假设(尤其是进出口商品的供给弹性无限大的假设),马歇尔和勒纳指出,本币贬值后,只有出口商品的需求弹性的绝对值和进口商品的需求弹性的绝对值之和大于1,贸易收支才能改善,即贬值取得成功的必要条件是: X E +M E >1 ( 该条件被称为马歇尔——勒纳条件。 在现实经济生活中,当汇率变化时,进出口的实际变动情况还取决于供给对价格的反应程度。即使在马歇尔—勒纳条件成立的情况下,贬值也不会马上改善贸易收支,相反,本币贬值后的初始阶段,贸易收支反而可能会恶化。这是因为: 1.在贬值之前签订的贸易合同仍须按原来的数量和价格执行。贬值后,凡以外币定价的进口,折合成本币后的支付将增加;凡以本币定价的出口,折合成外币后的收入将减少。换言之,贬值前已签订但在贬值之后执行的贸易合同,出口数量增加的影响不足以冲抵出口外币价格的下降的影响,进口数量减少的影响不足以冲抵进口价格上升的影

贸易保护理论与实例(3个) 一、李斯特的贸易保护学说 李斯特贸易保护主义理论对十九世纪德国的经济和社会生活产生了深远的影响,促进了德国资本主义经济的发展和封建制度向资本主义制度的过渡。1834年德意志关税同盟建立后,德国有了统一对外的关税政策,开始了工业革命。但最初几年,关税同盟的政策是相当温和的。以棉花和毛纱为例,税率仅从6%上升到8%。到40年代初,“面对英国占压倒优势的工业力量,为了使德国日益兴起的工业获得发展,有理由认为加强保护是必要的。”因此,1841年李斯特的著作发表以后,在德国引起强烈反响,他的学说“立刻为关税同盟工业圈所接受,极大的促进了这一时期的保护关税运动,”税率有明显上升的趋势。1843年棉纱进口税提高50%,1844年毛纺织品提高33% ,金属、皮革制成品提高了一倍。另一方面对机器和工业原料却尽量地减免关税。这些措施有效地抵制了英国竞争,使德国的资本主义工业生产得以健康快速发展。随着工业的发展,德国资产阶级的队伍不断壮大,加强了反对封建制度的力量。正如马克思指出,“保护关税成了它(指资产阶级)反对封建主义和专制政权的武器,是它聚集自己的力量和实现国内自由贸易的手段。”在这个意义上,李斯特贸易保护主义不自觉地充当了推动德国社会转型的动力。以李斯特保护贸易理论为显著特征的这一时期在德国历史上被称为“李斯特时代”。 二、凯恩斯主义的贸易保护理论 从促进出口的重点转向对进口保护的重新重视。新贸易保护主义产生以后的很长时期内,其政策措施的重点是鼓励出口,但20世纪90年代以来,经济全球化进程加速,各国市场竞争加剧,剩余空间有限,尤其是遇到国内经济不景气时,新贸易保护主义又重新重视起对本国进口市场的保护。以美国为例,进入21世纪,美国经济增长率从1999 年的4.1%降至2001年的0.3%,于是美国政府加强了进口保护:一是借助WTO规则,滥用反倾销、反补贴与保障条款。1995年WTO成立以来,美国的反倾销立案数直线上升,1998年37起;1999年和2000年各47起;2001年则高达74起;20002年共75起。二是恢复传统关税与配额手段,2002年5 月美国单方面决定对部分进口钢铁加征30%的关税,11月又对从中国进口的三种纺织品实行配额限制。三是高筑技术壁垒,阻挡外国优势产品的进口。据WTO 统计,2002年上半年,仅仅因为技术壁垒,美国和欧盟的进口分别下降了6%,而日本的进口下降幅度则超过10%。事实上,新贸易保护主义从来没有在一个时期单独采用鼓励出口或保护进口的一种方式,而是两者结合使用。1980年,美国进口产品的大约1/8就属于保护范围,而到了80年代末,该数字达到了1/4。新贸易保护主义又在向传统的进口保护措施回归。 为什么重新重视起进口限制?这依然发源于凯恩斯的国家干预思想。与重商主义不同,凯恩斯主义将贸易顺差与就业、经济增长联系在一起,一国的贸易顺差可以扩大有效需求、增加就业、促进增长。汉森、萨缪尔森指出一国的出口与国内投资一样,也具有乘数效应,而进口与国内储蓄一样,有减少国民收入与就业的作用。凯恩斯理论给贸易保护主义的国家干预思想注入了新的内涵,国家干预的手段主要包括财政政策、货币金融政策、收入分配政策以及对外经济政策等。根据这一思想,新贸易保护主义要求政府加强进口管制,如实行配额制、要求生产国自动限制出口、规定最低进口价格等;同时采用经济手段,诸如优惠贷款、出口补贴等措施来鼓励出口;通过制定和实施有关对外贸易法规来干预贸易活动从而达到恢复国际收支平衡、保护和促进国内生产、实现充分就业的目的。正因为如此,凯恩斯主义又被称为“新重商主义”。

第三章国际收支理论 本章主要内容: 弹性论的基本思想、理论前提、马歇尔—勒纳条件、J曲线效应、贬值对贸易条件的影响及理论缺陷;乘数论的基本思想、政策主张及理论缺陷; 吸收论的基本思想、政策主张及理论缺陷; 货币论的基本思想、理论前提、政策主张及理论缺陷。 第一节弹性论 弹性论(Elasticity Approach)主要就是由英国经济学家琼·罗宾逊(J·Robinson)与勒纳(A·P·Lerner)在马歇尔(A·Marshall)微观经济学与局部均衡分析方法的基础上发展起来的。它主要研究货币贬值取得成功的条件及其对贸易收支与贸易条件的影响。由于其主要围绕着进出口商品的供求弹性而展开理论分析,所以被称为弹性论。 3、1、1假设前提 弹性论就是基于以下几个假设前提而展开分析的,即: 1、充分就业与收入不变; 2、将贸易收支等同于国际收支,不考虑劳务进出口与国际资本流动,只考虑汇率变动对进出口商品的影响; 3、进出口商品供给弹性无穷大,即进出口商品以供给方货币表示的价格在本币贬值后保持不变,进出口商品数量仅取决于进出口需求弹性; 4、假定汇率贬值前贸易收支处于平衡状态。 3、1、2弹性的基本概念 价格的变动会影响需求与供给数量的变动。需求量变动率与价格变动率之比,称为

需求对价格的弹性,简称为需求弹性。供给量变动率与价格变动率之比,称为供给对价格 的弹性,简称为供给弹性。在进出口方面,共有四个弹性。 1、进口商品的需求弹性(E M),其公式为: E M= 进口商品价格变动率率 进口商品的需求量变动 (3、1、 1) 2、出口商品的需求弹性(E X),其公式为: E X= 出口商品价格变动率率 出口商品的需求量变动 (3、1、 2) 3、进口商品的供给弹性(S M),其公式为: S M= 进口商品价格变动率率 进口商品的供给量变动 (3、1、 3) 4、出口商品的供给弹性(S X),其公式为: S X= 出口商品价格变动率率 出口商品的供给量变动 (3、1、4) 综上可见,弹性实质就就是一种比例关系,反映的就是供求对价格变动的反应灵敏程度。 3、1、3马歇尔——勒纳条件 本币贬值会引起出口商品外币价格下降与进口商品本币价格上升,从而会引起出口商品与进口商品需求量的变动,最终引起贸易收支变动。贸易收支额的变化,最终取决于两个因素。一就是由贬值引起的进出口商品的单位价格变化;二就是由进出口单价变动引起的进出口数量的变动。那么,在什么样的情况下,贬值才能改善贸易收支呢?基于弹性论的几个前提假设(尤其就是进出口商品的供给弹性无限大的假设),马歇尔与勒纳指出,本币贬值后,只有出口商品的需求弹性的绝对值与进口商品的需求弹性的绝对值之与大于1,贸易收支才能改善,即贬值取得成功的必要条件就是:

第八章进口保护政策:非关税保护 1.设中国是汽车进口的小国,对汽车的需求和供给分别为: Dc = 2000 - 0.02 P Sc = 1200 + 0.03 P 并设国际市场上汽车的价格为10000美元,请用数字和图形说明下列问题: (1)自由贸易下,中国汽车的产量及进出口量, 自由贸易对国内消费及厂商的福利影响。(2)中国对汽车征收每辆3000美元的进口税,国内汽车的产量及贸易量;与自由贸易相比,消费者和厂商的福利变化。 (3)中国为汽车进口设定150单位的配额限制,国内汽车的价格、产量及贸易量;与自由贸易相比,消费者、政府、厂商的福利变动。 (4)中国给国内汽车制造商每辆3000美元的生产补贴,这时国内汽车的产量、贸易量; 与自由贸易相比,消费者、政府、厂商的福利变动。 (5)上述三种政策都是保护国内汽车制造业,你认为政府应该实行哪一种政策?在实践中会有什么问题? (6) 如果国际汽车市场价格降为8000美元,分析关税(仍为3000美元)和配额(仍为 150)对国内价格、进口量、消费者、政府、厂商的福利影响。 思路: +?=,消费量为 (1)自由贸易下中国汽车的产量为12000.0310******* 20000.021******** -?=,所以净进口为300。相对于封闭经济,自由贸易的价格更低,所以消费者剩余增加而厂商利润降低。 (2)征收关税后国内汽车的价格为13000,产量为1590,国内消费1740,净进口150。与 自由贸易相比消费者福利下降,但是产福利增加。 (3)本题国内价格、产量、贸易量和消费者福利与b相同,厂商和政府的福利变动要视配 额的分配方式而定,具体方式及其福利分配参看教材。 (4)生产补贴后国内汽车产量为1590,净进口为210,与自由贸易相比消费者福利不变, 厂商利润增加,政府收入下降。 (5)一般来说生产补贴社会的福利净损失最小,所以建议使用生产补贴。在实践中的问题 是政府的财政会遇到困难,所以尽管对社会有利的事政府也不一定会做。 (6) 关税配额 国内价格11000 13000 进口量250 150 消费者福利变化增加不变

国际贸易学期末考试大纲 一、论述部分: 1.试论述21 世纪以来国际贸易发展的新特点。 (1)国际贸易结构走向高级化,具体趋势体现在: ①传统初级产品的比重下降,工业制成品的比重持续上升; ②高新技术产品出口高速增长,办公和通讯设备成为出口增长最快的部门; ③现代服务业发展迅速,服务业贸易的比重不断增加。 (2)国际直接投资成为国际贸易的主要推动力:跨国公司的全球化经营实行大规模的行业内平行分工和内部贸易,大大扩大了国际贸易。 (3)电子商务和网络贸易成为贸易方式的主流:电子商务和网络经济简化了贸易的中间环节,降低了贸易成本,提高了企业的国际竞争力,进而推动了国际贸易的迅速发展。(4)贸易保护主义势力抬头,贸易保护手段不断翻新。 2. 试述H—O 理论的基本原理。 (1)在两国技术水平相同、生产规模不变以及既定的商品要素密集度前提下,资本富裕的国家能生产相对更多的资本密集型产品,而劳动力富余的国家能生产相对更多的劳动密集型产品。 (2)根据要素富裕度的价格定义,两国的要素富裕度不同,要素的相对价格必然不同,劳动价格相对便宜的国家生产的劳动密集型产品更便宜,资本价格相对便宜的国家生产的资本密集型产品更便宜,可见不同的要素价格将产生不同的商品相对价格,从而形成了贸易基础。也就是说各国的相对要素富裕度,是国际贸易中各国具有比较优势的基本原因和决定因素。(3)因此,一国出口密集使用其相对富裕要素生产出来的商品,进口密集使用其稀缺要素生产出来的商品,这样可以使贸易双方获益。 3.试述关税同盟效应 (1)关税同盟的效应包括静态效应和动态效应两个方面。静态效应包括贸易创造效应和贸易转移效应。贸易创造指关税同盟建立后导致贸易规模的增加,一些原来在本国生产的产品被同盟内部其他国家更低成本的进口产品所取代。贸易转移指从同盟外非成员国的更低成本的进口被同盟内成员国相对更高成本的进口所取代。 (2)关税同盟除了具有上述静态效应外,还有动态效益。 ①建立关税同盟能够加强同盟内的竞争,够消除贸易壁垒; ②各国生产者面临同盟国低成本产品的威胁,必须努力提高效率、降低成本,以增强竞争力。 ③关税同盟形成的市场更容易实现规模经济。贸易壁垒取消后,同盟国低成本的生产者面对更大的市场,可以出口更多商品,所以更容易实现规模经济。 ④同盟内专业化分工程度加强,各成员国生产的产品种类减少,产品单位成本降低;⑤刺激非成员国到关税同盟内投资设厂,就地销售,避免关税同盟对非成员国产品继续保持歧视性贸易壁垒; ⑥建立关税同盟后,劳动力和资本可以使同盟内各国的经济资源得到更有效利用。 4.试述倾销的认定与反倾销的实施条件 (1)倾销指出口国以比国内更低的价格在国际市场上销售,是国际贸易中的价格歧视。(2)由于倾销经常被企业用来作为争夺国外市场的手段,这时倾销变成了一种不公平竞争,为此,关贸总协定在努力降低各国关税壁垒的同时,允许各国对倾销征收关税,以消除国际贸易中的不公平。 (3)如何确定某一进口产品是否存在倾销,《 WTO 反倾销协议》明确规定主要看这一产品是否以低于它的正常价格在国外市场销售。具体来说,看这一产品的价格是否符合以下条件:低于相同产品在出口国正常情况下用于国内消费时的价格,如果没有这种国内价格,则低于①相同产品在正常贸易情况下向第三国出口的最高可比价格;②产品在原产国的生产成本加上合理的管理费、销售费等费用和利润。符合其中任何一个条件,则倾销存在,否则不算倾销。 (4)进口国是否对倾销采取反击措施还要看倾销是否真正伤害了本国产业。根据 WTO 规定,实施反倾销措施必须满足三个条件:①倾销成立;②国内产业受到损害;③倾销与损害有因果关系。如果调查结果表明倾销存在、产业受损,进口国政府就可以实施反倾销措施。一般是征收反倾销税,以抵消出口国厂商不合理的价格。 5.试述幼稚产业保护理论的主要内容。 (1)幼稚产业保护理论最初由汉密尔顿提出,经过李斯特的全面发展而成为最早、最重要的贸易保护理论。 (2)其基本理念就是,当处于幼稚阶段的国内产业无法与成熟的国外产业相竞争时,可以通过征收进口关税实施保护,给国内产业足够的时间成长,直到具有和国外产业同样的竞争力之后,就可以取消保护。 (3)李斯特的理论一直被经济落后国家广泛引用,成为他们保护本国工业的主要论据。

《国际贸易理论与政策》复习提纲 考试题型 1、判断题(20题。每题1.5分,共30分) 2、单选题(10题。每题1.5分,共15分) 3、计算分析题(2题。每题12分,共24分) 4、简答题(2题。每题8分,共16分) 5、论述题(1题,15分) 知识点 第一章导论 1.国际贸易的分类 1.1.按交易内容区分:货物贸易,服务贸易,技术贸易, 1.2.按移动方向区分:出口贸易,进口贸易,过境贸易,转口贸易,复出口,复 进口,净出口与净进口, 1.3.按运输方式:海运贸易,空运贸易,陆运贸易,多式联运贸易 2.国际服务贸易的分类(4个小类的内涵) 2.1.过境交付:通过电讯、计算机网络实现的视听、金融、信息等服务; 2.2.境外消费:提供旅游服务,接受外国留学生等; 2.3.商业存在:外国公司在本国开办商店,设立金融机构、会计事务所等; 2.4.自然人流动:一国的医生、教授到另一国从事个体服务以及劳务输出等。 3.出口贸易、进口贸易、过境贸易、转口贸易(和过境贸易之间的区别)、复出口、复进口、净出口与净进口的含义 3.1.出口贸易,将本国生产和加工的商品因外销而运出国境 3.2.进口贸易,将外国生产和加工的商品外购后,因内销而运进国境 3.3.过境贸易,从甲国经过丙国国境向乙国运送商品,货物所有权不属于丙国居 民,对丙国来说列入过境贸易 3.4.转口贸易,货物生产国与消费国之间,经由第三国贸易商分别签订进口合同 和出口合同所进行的贸易 3.5.复出口,输入本国的外国货物未经加工再输出时 3.6.复进口,输出国外的本国货物未经加工再输入时 3.7.净出口与净进口,一国往往在同一种商品上既有出口又有进口,在一定时期 内,若该商品出口金额大于进口金额,其差额则称为净出口;反之,若该商品进口金额大于出口金额,其差额则称为净进口 4.海运贸易(地位) 4.1.是指通过海上各种船舶运送货物的贸易行为,它是国际贸易最主要的运输方

第七章进口保护政策:关税 1 设中国是汽车进口的小国,对汽车的需求和供给分 另IJ为:De = 2000 - 0.02 P Sc = 1200 + 0.03 P 并设国际市场上汽车的价格为10000 美元,请用数字和图形说明下列问题: 1 】自由贸易下,易对 中国汽车的产量及进出口量, 自由贸 国内消费及厂商的福利影响。 产量为1200 0.03 10000 1500, 消费量为2000 0.02 10000 1800 , 所以净进口为300。相对于封闭经济,自由贸易的价格更低,所以消费者剩余增加而厂商利润降低。 2】中国对汽车征收每辆3000 美元的进口税,国内汽车的产量及贸易量;与自由贸易相比,消费者和厂商的福利变化。征收关税后国内汽车的价格为13000,产量为1590,国内消费1740,净进口150。与自由贸易相比消费者福利下降,但是产福利增加。 2 两国贸易模型:中国和美国;设中国对汽车的需求和供给分另为:Dc = 2000-0.02 P ,Sc = 1200 +0.0 3 P 美国对汽车的需求和供给分别为:Dus = 1800 - 0.02 P,Sus = 1400 + 0.03 P ;请计算: 1】贸易前,双方汽车的均衡价格和产量。

国际白糖市场的供求曲线 21自由贸易条件下,国际市场汽车的均衡价格、各国 的产量 及贸易量(不考虑运输成本)。自由贸易给两国 的福利带来的影响。 31中国对汽车进口征收3000美元的单位税,这时各 国汽车 市场的价格、产量及贸易量。 41关税对中国汽车制造商、消费者和中国政府的福利 带来的 影响?关税的福利净损失(与自由贸易相比) 中国汽车的均衡价格为16000,产量为1680;美 国汽车的均衡价格为8000,产量为1640 自由贸易下国际市场的均衡价格为12000, 产量为1560,进口量为200;美国汽车产量为1760, 出口 200。自由贸易给两国的福利都带来净收益。 中国国内价格为13500,产量为1605,进口 125。 美国国内汽车价格10500,产量1715,出口 125。 关税降低了国内消费者的福利,增加了汽车制造 商的福利,也增加了政府的收入。 关税使消费者和厂商共计损失 收入375000,社会总体福利增 3本章专栏7.1中报道了俄罗 与国际白糖期货价格暴跌的消息。「请用 ■■― 中国汽车 243750,政府关税 131250。 S 曰高白糖进口关税 P1 ■■

尤其是关于关税保护的相关理论,主要包括以托马斯·孟(T.Mum)为代表的重商主义关税保护理论,亚当·斯密(Adam Smith)的自由贸易理论,以汉密尔顿(Alexandar Hamilton)和李斯特(Friederieh List)为代表的幼稚工业保护理论,以及以凯恩斯(J.M.Keynes)为代表的超保护关税理论。 柯登(1971)认为,关税的有效保护率综合了最终产品的名义保护、中间产品或者其他投入物的保护以及投入产出系数这三个方面的影响,显示了以国内价格和国际价格计算的增加值的差别程度,相对于名义关税率,有效保护率能够更好地衡量关税对经济活动的作用。 关税主要的政策目标是考察其对国内产业的保护程度,其核心是通过进出境环节,调节我国产业结构,促进我国产业发展。而反映一国关税对其产业的保护程度的指标主要有名义税率、名义保护率以及有效保护率。 作为反映一国关税对其产业的保护程度的指标,名义税率可以反映一个国家进口关税的总体关税水平,也可以反映国家各个生产部门的进口关税水平。名义税率的计算通常可以采用两种计量方法。一种是简单算术平均法,另一种是加权算术平均法。 1. 简单算术平均法 简单算术平均法是将一国或一部门的税率表中所有税目税率之和除以税目个数,从而得到国家进口关税总体的关税水平或者各生产部门的关税水平。名义税率的计算公式为: 其中,ti表示个别税目的税率,n 表示总体或者部门税目的总数,计算得到的t 表示的是国家进口关税总体的名义税率或者各生产部门的名义税率。 这种计量方法计算简单,但是相对于加权算术平均法,忽略了不同贸易产品对关税水平的贡献率。因此,相对来说,其计算得到的名义税率,所能反映的一国关税对其产业的保护程度,结果可能会存在一定的偏差。 2. 加权算术平均法 加权算术平均法是以一国或一部门进口征收关税的商品价值量为权数,并结合税率计算的,其计算公式为: 其中,ti表示个别税目的税率,fi表示某一关税税率的进口商品占总进口商品的比例,其总和等于1,计算得到的t 表示的是国家进口关税总体的名义税

第8章进口保护政策:非关税壁垒 一、概念题 1.非关税壁垒 答:非关税壁垒(Nontariff Barriers),是指除关税以外的各种限制进口的措施。非关税壁垒可以分为直接的和间接的两大类。直接的非关税壁垒措施也称直接的数量限制,是由进口国直接对进口商品的数量或金额加以限制,或迫使出口国直接限制商品的出口。这类措施有:进口配额制、许可证制、“自动”出口限制等。间接的非关税壁垒措施是对进口商品制定严格的条例或规定,间接地限制商品进口,如进口押金制、最低进口限价、苛刻复杂的技术标准等。 2.进口配额 答:进口配额是指一国政府对于某些商品一定时期内的进口数量或金额,事先加以规定的限额。超过规定限额的不准进口。进口配额的形式有:全球配额,即适用于世界范围内任何国家或地区的配额,按进口商的申请先后批给一个不定期额度,直至额满为止;国别配额,即按国家和地区进行分配的固定配额,有的由单方面强制规定,有的由双方谈判达成协议确定;进口商配额,即按不同进口商分配给一定配额。有的国家还将进口配额与片收关税结合起来,在配额以内给予低税、减税或免税待遇,超过配额则片收较高关税或附加税,称为关税配额。 3.自愿出口限制

答:自愿出口限制(voluntary export restraints,简称VERs),它是非关税贸易保护的一种手段称,即出口国“自愿”限制其出口量,实质是进口国的政府或一个工业同出口国的政府或相竞争的工业安排的、对后者所出口的一种或一种以上产品的数量加以限制的措施。对进口国来说,由于对方自愿限制,其进口量也就自然减少。所谓“自愿”,其实并不完全自愿,只是在进口国的要求和压力下出口国不得不采取的限制政策。因此,经济学家把自愿出口限制看成是进口配额的一种特殊形式. 4.产业政策 答:产业政策(industrial policy),由于研究的角度不同,在国际上尚没有统一的定义,主要有以下几种:其一将之理解为是各种指向产业的特定政策,即政府有关产业的一切政策的总和。其二将其理解为是弥补市场缺陷的政策。即当市场调节发生障碍时,由政府采取的一系列补救的政策。其三是将之理解为产业赶超政策,即工业后发国家为赶超工业先进国家而采取的政策总和。 5.政府采购 答:政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。无论是长期维护一个较为庞大的政府也好,还是短期通过扩大政府支出来刺激经济也好,政府采购已成为一国消费的重要组成部分,从而成为影响国际贸易的因素之一,或用来进行贸易保护的政策工具之一。

(国际贸易)第八章进口保 护政策

第八章进口保护政策:非关税壁垒 8.1进口配额和“自愿出口限制 8.1.1非关税壁垒 壹、非关税壁垒的含义 非关税壁垒(non-tariffbarriers,NTGs),指除关税措施以外的壹切限制进口的措施。 二、非关税壁垒的特点 ⑴灵活性:各国关税税率的制定必须通过立法程序,且要求具有壹定的连续性;税率的调整直接受到世界贸 易组织的约束,而制定和实施非关税壁垒措施通常采用行政手段,达到限制进口的目的。 ⑵有效性:关税壁垒的实施旨于通过征收高额关税提高进口商品的成本,它对商品进口的限制是相对的。而 有些非关税壁垒对进口的限制是绝对的,比如用进口配额等预先规定进口的数量和金额,超过 限额就禁止进口。 ⑶隐蔽性:关税税率必须于《海关税则》中公布,毫无隐蔽性可言。非关税壁垒则完全不同,其措施往往不 公开,或者规定极为繁琐复杂的标准和手续,使出口商难以对付和适应。 ⑷歧视性:因为壹国只有壹部关税税则因而关税壁垒像堤坝壹样同等程度地限制了所有国家的进出口。而非 关税壁垒能够针对某个国家或某种商品相应制定,因而更具歧视性。 8.1.2竞争条件下的进口配额 壹、进口配额的种类 进口配额(importquota)又称进口限额,是壹国政府对壹定 时期期内(通常为1年)进口的某些商品的数量或金额加以直 接限制。于规定的期限内,配额以内的货物能够进口,超过 配额不准进口,或者征收较高关税后才能进口。 ⑴绝对配额(abso1utequota),即于壹定时期内,对某 些商品的进口数量或金额规定壹个最高限额, 达到这个限额后,便不准进口。 全球配额:即对某种商品的进口规定壹个总的限额,对 来自任何国家或地区的商品壹律适用。 国别配额:。即政府不仅规定了壹定时期内的进口总配额,而且将总配额于各出口国家和地区之间进行分配。 进口商配额:进口国为了加强垄断资本于外贸中的垄断 地位和进壹步控制某些商品的进口,将某些商品的进口 配额于少数进口厂商之间进行分配。比如日本食用肉的进口配额就是于29家大商社间分配的。 ⑵关税配额(tariffquota),即对商品进口的绝对数额不加限制,而对于壹定时期内,于规定配额以内的进口 商品,给予低税、减税或免税待遇,对超过配额的进口商品则征收较高的关税, 或征收附加税甚至罚款。 二、竞争条件下的进口配额 配额是对进口商品设置壹定的限额,其目的和征收关税壹样,是为了限制进口,保护国内的工业。但和关税不同的是,进口配额是直接的数量控制而不是通过提高进口商品价格间接地减少进口。分析中均假定进口国于国际市场上只是小国。 仍然用前面的例子,假定中国进口钢铁,而小国钢铁行业假定是完全竞争的。于自由贸易的情况下,中国钢铁行业中的许许多多企业必须和国外同类商品生产者竞争。由于中国不具有生产钢铁的比较优势,国外产品很自然地进入中国市场,于自由贸易的情况下,国内市场价格等于国际市场价格。亦由国际市场的出口供给和进口需求决定。 于图8.1中,商品的国内市场价格和国际市场价格壹样,假定每吨1000元。于这壹价格下,中国国内的钢铁生产量为Sl(60),消费量为Cl(120)。现假定中国政府实行钢铁进口配额,只允许进口Q(=40)吨,其总

第6章国际收支理论 国际收支理论是国际金融学理论中的一个重要部分,对这一理论的理解与掌握可以有助于对各国宏观金 融政策的认识,也为一国宏观金融政策的制定提供依据。 国际收支理论研究的核心问题主要有两个:一是关于国际收支的决定问题;二是为实现国际收支平衡的 政策选择问题。随着国际经济形势的变化,经济学家从不同的角度对这两个问题进行了探索,从而形成了 不同的国际收支理论。 最早对国际收支问题作出系统分析的是英国经济学家大卫.休谟(D.Hume),他在1752年认为,在金本位制下,国际收支存在着一种自动调节机制,即“价格——铸币流机制”(Price Specie—Flow Mechanism),因此,倡导自由放任,反对政府干预。这一思想一直支配着国际收支的分析。直到20世纪30年代,国际 金本位制的崩溃,各国的国际收支出现了混乱,才使得经济学家展开了对国际收支问题的重新研究。其中 有英国经济学家琼.罗宾逊(J.Robinson)和A?勒纳(A.Lerner)以马歇尔的局部均衡分析为基础而提出的“国际收支弹性论”;马克鲁普和梅茨勒(L.Metzler)将凯恩斯的乘数原理应用于国际收支分析而提出的“国际收支乘数论”;亚历山大(Sidney Stuart Alexander)以凯恩斯宏观经济分析模型为基础提出的“国际 收支吸收论”;货币学派以货币数量论为基础提出的“国际收支货币论”等。这些理论的提出,不仅丰富了 对国际收支问题的分析,而且为政府制定调节国际收支问题的政策提供了理论依据。 6.1 国际收支的弹性分析法 国际收支的弹性分析法(Elasticity Approach),是在20世纪30年代大危机和金本位制崩溃之后,主要 由琼.罗宾逊在马歇尔局部均衡分析的基础上于1937年提出来的,着重分析货币汇率变动对贸易收支和 贸易条件的影响,其后的经济学家对此理论作了一定的扩展。 (一)国际收支弹性分析法的基本假设 弹性分析法对国际收支问题的分析是建立于以下的基本假设之上的: (1)假定一个经济体的收入、其他商品价格、消费偏好等其它条件保持不变,单纯考虑汇率变化引起 的进出口商品相对价格的变化及由此对贸易收支的影响; (2)进出口商品供给具有无限弹性,即进出口的变化并不影响进出口商品的供给价格; (3)没有资本的国际流动,国际收支主要表现为由商品进出口引起的贸易收支; (4)初始国际收支处于均衡状态。 (二)进出口商品弹性的基本表达式及弹性分析法的初始结论 根据商品弹性的定义,进出口商品的供求弹性可以表示为:

国际贸易理论与政策 1、贸易顺差是指一国在一定时期内(如一年、半年、一季、一月)出口贸易总额大于进口 贸易总额,又称“出超”。 2、贸易逆差是指一国在一定时期内(如一年、半年、一季、一月)进口贸易总额大于出口 贸易总额,俗称“入超”或者“贸易赤字”。 3、贸易平衡是指一国在一定时期内(如一年、半年、一季、一月)外贸进口、出口总额基 本相等。 4、贸易条件是用来衡量在一定时期内一个国家出口相对于进口的盈利能力和贸易利益的 指标。(贸易条件=(出口价格指数/进口价格指数)*100) 5、对外贸易地理方向又称对外贸易地区分布或国别结构,是指一定时期内各个国家或地域 集团在一国对外贸易中所占的地位,通常以它们在该国进口总额、出口总额中得比重表示。 6、对外贸易依存度是反映一国对外贸易与该国国民经济之间的重要指标。(它一般表现为 一国对外贸易额与该国的国民生产总值或国内生产总值之比) 7、要素密集度是指生某种商品所投入的两种生产要素的配合比例。 8、产品的生命周期是指将某种产品从进入市场到退出市场的整个过程看做该种产品的生 命周期。 9、自由贸易区是两个或者两个以上的经济体之间通过签订协约或者协定,取消相互之间的 关税和玉灌水有同等效力的其他壁垒的区域经济一体化组织。 10、关税同盟是两个或者两个以上的经济体通过签订或者协定,相互取消关税和与关税 具有同等效力的其他措施,并且同时建立了共同对外关税的区域经济一体化的组织。 11、共同市场是指两个或者两个以上的经济体通过签约或者协定,相互取消关税与关税

与同等效力的其他措施,建立共同对外关税。 12、经济联盟是指两个或者两个以上的经济体通过签约或者协定,不仅要实现共同市场 的目标,还要再共同市场的基础上,实现成员经济体经济政策的协调。 13、关税是由海关代表国家,依据本国制定的关税政策、公布实施的税法及海关进出口 税则,对进出口的自由流通的货物及物品征收的一种流转税。 14、进口配额又称进口限额,是限制进口是数量的重要手段之一,是指一国政府对一定 时期内(通常为一年)进口的某些商品的数量护着金额加以直接限制,在规定的期限内配额以内的货物可以进口,超过配额的则不准进口或者在征收较高关税后方可进口。 15、战略性贸易政策通常是指,政府通过某种干预手段改变或者维持不完全竞争企业的 某种战略行为,是国际贸易朝着有利与本国获取最大限额度利益的方向改进。 16、自愿出口配额制又称为自愿出口限制,是指出口国家或者地区在进口国的要求或者 压力下,资源规定在某一时期内(通常为3-5年)某些商品对该进口国的出口限额的制度。 17、进口许可证制是指进口国政府规定某些商品的进口必须先按规定向指定的发证机 构提出申请,在获得进口与可证后方可进口,海关凭进口与可正接受申报和验收,否则一律不准进口的制度。 18、海关估价是一国海关为了征收关税,根据统一的价格标准,确定某一进口或者出口 货物价格的过程,由此确定的价格称为海关完税价格或者海关价格。 19、进口替代是指一国采取关税、数量限制和外汇管制等严格的保障措施,限制某些重 要工业产品的进口,扶持和保护本国有关工业部门发展的政策。 20、技术性贸易壁垒是指一国或者地区,以维护国家或者地方安全、保障人民健康、保 护动植物健康和安全、保护环境、防止欺诈行为、保证产品质量等为理由,通过制定复

国际收支理论的比较与评价现代国际收支调节理论主要包括国际收支调节的弹性理论、吸收理论和货币理论。 一、弹性分析法 (一)基本理论 弹性理论主要从微观角度进行分析,着眼于价格变动引起的国际收支调整,其基本思路是货币贬值通过影响国内外相对价格体系进而对国际收支发生作用。由于这一方法侧重于对外贸市场的分析,围绕进出口商品的供求弹性展开,故称为国际收支的弹性论。弹性分析法分析了汇率变动导致国内外产品之间,以及本国生产的贸易品与非贸易品的相对价格的变动,从而影响一国的进出口,作用于国际收支。其着重考虑的是货币贬值取得成功的条件及其对贸易收支和贸易条件的影响。 (二)评价 弹性分析的理论贡献在于: 1)它指出,在一定条件下,货币贬值才有改善贸易收支的作用,从而纠正了货币贬值一定会改善贸易收支的片面看法。尤其是这一理论揭示出了发展中国家货币贬值的作用不大,因为发展中国家进出口大部分是低弹性的商品。 2)它表明,只有改变进出口的商品结构,由初级产品转向制成品,并减少对进口商品的依赖,才是发展中国家改善贸易收支状况的根本途径。

弹性分析论的局限在于: 1)该理论忽视了非贸易收支和资本的国际移动。 2)忽略了收入效应、生产成本和社会经济结构等因素对 国际收支的影响。 3)未考虑贬值对国内贸易品和非贸易品相对价格的影响。贬值只能在短期内改善贸易收支,而不能从根本上解决贸易逆差问题。 4)供给并不是有完全弹性 5)忽略了预期的作用 6)实际上弹性值很难计算 二、吸收分析法 (一)基本理论 国际收支差额等于总收入减去总吸收。当国民收入大于总吸收时,国际收支为顺差,当国民收入小于总吸收时,国际收支为逆差,当国民收入等于总吸收时,国际收支平衡。一国国际收支调节必须通过改变总收入或总吸收来进行,改善国际收支方法最终无非是增加总收入或减少总吸收,或二者兼用。 (二)评价 吸收分析法从总收入与总吸收的相对关系来考察国际收支失衡的原因并提出国际收支的调节政策的,而不是从相对价格出发,含有强烈的政策搭配取向的。与弹性分析法相