专题三受力分析

课题任务轻绳和轻杆的弹力

1.轻绳的“活结”和“死结”问题

从弹力产生的原因分析,绷紧的轻绳就像拉伸的弹簧(或橡皮筋)一样,我们可以用弹簧模型分析绳子中的弹力。

拉伸的弹簧各处的弹力大小相同,所以无约束的轻绳中各处的弹力大小必定相同。如果拉伸的弹簧某一点被外力固定住,则固定点两侧的弹簧拉伸长度有可能不同,从而弹力不同,同理,被固定的两段绳子中弹力大小有可能不同。由此引申出轻绳的“活结”和“死结”问题。

(1)活结:当绳绕过光滑的滑轮或挂钩时,由于滑轮或挂钩对绳无约束,因此绳上的力是相等的,即滑轮或挂钩只改变力的方向不改变力的大小。

(2)死结:若结点不是滑轮,而是固定点时,称为“死结”结点,这时两侧绳上的弹力不一定相等。

2.轻杆的“定杆”和“动杆”问题

杆既可以发生拉伸或压缩形变(产生拉力或支持力),也可以发生弯曲或扭转形变,所以杆的弹力不一定沿杆的方向。杆发生弯曲时产生的弹力叫剪切力,杆发生扭转时产生的弹力叫扭力,这两种弹力都不沿杆的方向,而是指向恢复原状的方向(这两种力了解即可,可以帮助理解杆中的弹力为什么不一定沿杆的方向)。杆中的弹力不沿杆时,一般是根据杆所受外力的方向和力的平衡条件判断杆中产生的弹力方向。

轻杆按其连接方式可分为“动杆”和“定杆”两种。

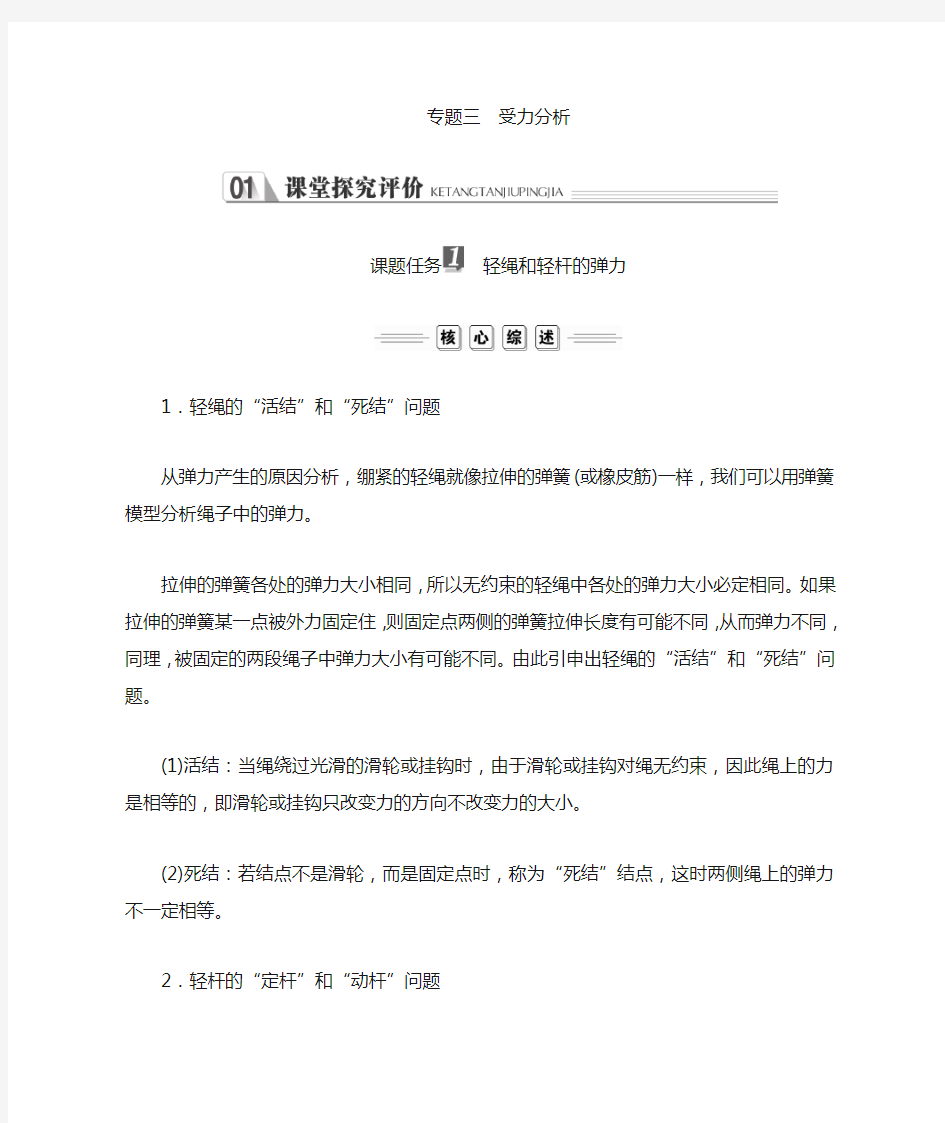

(1)动杆:若轻杆用光滑的转轴或铰链连接,当杆处于平衡时杆所受到的弹力方向一定沿着杆,否则会引起杆的转动。如图甲所示,若轻杆的C端用转轴固定,则轻杆在缓慢转动中,弹力方向始终沿杆的方向。

(2)定杆:若轻杆被固定不发生转动,则杆所受到的弹力方向不一定沿杆的方向,如图乙所示。

例1 如图甲所示,轻杆OB 可绕B 点自由转动,另一端O 点用细绳OA 拉住,固定在左侧墙壁上,质量为m 的重物用细绳OC 悬挂在轻杆上的O 点,OA 与轻杆的夹角∠BOA =30°,轻杆OB 水平。图乙中水平轻杆OB 一端固定在竖直墙壁上,另一端O 装有小滑轮,用一根细绳跨过滑轮后悬挂一质量为m 的重物,图中∠BOA =30°,则:

(1)图甲、乙中细绳OA 的拉力各是多大?

(2)图甲中轻杆受到的弹力是多大?

(3)图乙中轻杆对滑轮的作用力是多大?

[规范解答] (1)题图甲中的杆可绕B 转动,是“活杆”,故其受力方向沿杆,O 点的受力情况如图甲所示,则O 点所受的细绳OA 的拉力F T1、杆的弹力N 1的合力与细绳OC 的拉力F T2大小相等、方向相反,又F T2=mg 在直角三角形中可

得,F T1=F T2sin30°=mg sin30°=2mg ;

题图乙中是用一细绳跨过滑轮悬挂重物的,对题图乙中的滑轮受力分析,如图乙所示,由于O 点处是滑轮,它只改变细绳中力的方向,并未改变力的大小,且AOC 是同一根细绳,而同一根细绳上的力处处相等,故图乙中细绳OA 的拉力为F T1′=F T2′=mg 。

(2)由图甲中力的平行四边形可知,题图甲中轻杆所受的弹力为N 1′=N 1=F T2tan30°=mg tan30°

=3mg 。 (3)由于题图乙中杆OB 不可转动,所以杆所受弹力的方向不一定沿OB 方向,但杆对滑轮的作用力一定与两根细绳的合力大小相等、方向相反,由图乙可得,N 2′=2F T1′cos60°=mg ,则所求力N 2=N 2′=mg 。

[完美答案] (1)2mg mg (2)3mg (3)mg

(1)“死结”相当于将一段绳子分成两段,所以“死结”两侧轻绳的拉力大小不一定相等。“活结”两侧轻绳虽然受力方向不同,但仍是一根绳子,故两侧轻绳的张力大小相等,两侧轻绳张力的合力沿绳子的角平分线。

(2)“动杆”的弹力一定沿杆的方向,“定杆”的弹力不一定沿杆的方向。

[变式训练1] 如图,将一根轻而柔软的细绳一端拴在天花板上的A 点,另一端拴在墙壁的B 点,A 和B 到O 点的距离相等,绳的长度是OA 的两倍,在一质量可忽略的动滑轮K 的下方悬挂一质量为m 的重物,摩擦力可忽略。现将动滑轮、重物一起挂到细绳上,在达到新的平衡时,绳中的拉力为多大?B 点沿墙壁向O 点缓慢移动的过程中,绳中的拉力如何变化?

答案

3

3mg不变

解析对动滑轮K进行受力分析,如图所示,并以K为坐标原点建立直角坐标系,根据平衡条件得:

水平方向:F cosα=F cosβ,

所以α=β;

设OA=L,则绳长为2L。如图,将A K延长到竖直墙壁,

则有:cosα=OA

2L =1

2

,α=60°,

竖直方向:2F sinα=mg,

所以:F=3

3mg。

如果此时将B点沿墙壁向O点缓慢移动一小段位移,分析可知,绳子与水平

方向的夹角不变,根据2F sinα=mg知,F不变。

课题任务摩擦力的突变问题

1.静摩擦力的突变问题

静摩擦力是被动力,其存在及大小、方向取决于物体间的相对运动趋势,而且静摩擦力存在最大值。静摩擦力为零的状态是其方向变化的临界状态;静摩擦力达到最大值是物体恰好保持相对静止的临界状态。

2.滑动摩擦力的突变问题

滑动摩擦力的大小与接触面的动摩擦因数和接触面受到的正压力均成正比。发生相对运动的物体,如果接触面发生变化或接触面受到的正压力发生变化,滑动摩擦力就会发生变化。

例2表面粗糙的长直木板的上表面的一端放有一个木块,如图所示,木板由水平位置缓慢向上转动,另一端不动(即木板与地面的夹角α变大,最大静摩擦力大于滑动摩擦力),则木块受到的摩擦力F f随角度α变化的图像是下列图中的()

[规范解答](1)木板由水平位置刚开始运动时:α=0,F f静=0。

(2)从木板开始转动到木板与木块发生相对滑动前:木块所受的是静摩擦力。由于木板缓慢转动,可认为木块处于平衡状态,受力分析如图所示。由平衡关系可知,静摩擦力大小等于木块重力沿斜面向下的分力,即F f静=mg sinα,因此,静摩擦力随α的增大而增大,它们按正弦规律变化。

(3)木块相对于木板刚好要滑动而没滑动时,木块此时所受的静摩擦力为最大静摩擦力F fmax。α继续增大,木块将开始滑动,静摩擦力变为滑动摩擦力,且满足F fmax>F f滑。

(4)木块相对于木板开始滑动后,F f滑=μmg cosα,此时,滑动摩擦力随α的增大而减小,按余弦规律变化。

(5)最后,α=π

2

,F f滑=0。

综上分析可知,C正确。

[完美答案] C

摩擦力的三类突变

(1)“静—静”突变

物体在摩擦力和其他力的共同作用下处于相对静止状态,当作用在物体上的其他力的合力发生变化时,物体虽然仍保持相对静止,但物体所受的静摩擦力将发生突变。

(2)“静—动”突变

物体在摩擦力和其他力作用下处于相对静止状态,当其他力变化时,如果物

体不能保持相对静止状态,则物体受到的静摩擦力将“突变”成滑动摩擦力。

(3)“动—静”突变

在摩擦力和其他力作用下做相对运动的物体突然相对静止时,物体将不再受滑动摩擦力作用,滑动摩擦力可能“突变”为静摩擦力。

[变式训练2]如图所示,质量为1 kg的物体与地面间的动摩擦因数μ=0.2,从t=0开始以初速度v0沿水平地面向右滑行,同时受到一个大小为1 N,方向水平向左的恒力F的作用,g取10 m/s2,向右为正方向,该物体受到的摩擦力F f 随时间变化的图像是(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)()

答案 A

解析从t=0开始物体以初速度v0向右滑行时,物体受到水平向左的滑动摩擦力,由公式F f=μF压得摩擦力为F f1=-μF压=-μmg=-2 N;物体的最大静摩擦力大小F fm=μmg=2 N,由于F 课题任务整体法和隔离法在受力分析中的应用 1.整体法:把相互连接的几个物体看成一个整体,分析整体外的物体对整体中各个物体的作用力(外力),称为整体法,一般用来研究不涉及整体内部某物体的力和运动。 2.隔离法:将所确定的研究对象从周围物体中隔离出来,单独分析该物体所受到的力的方法,一般用来研究系统内物体之间的作用及运动情况。 例3如图所示,A、B、C三木块叠放在水平桌面上,对B木块施加一水平向右的恒力F,三木块共同向右匀速运动,已知三木块的重力都是G,分别对三木块进行受力分析。 [规范解答]先从受力情况最简单的A开始分析,如图甲所示,A受力平衡,竖直方向受向下的重力G、B对A的支持力F N1,且F N1=G,水平方向不受力。然后分析木块B,如图乙所示,B木块也受力平衡,竖直方向受三个力作用:重力G、A对B的压力F N1′和C对B的支持力F N2,且F N1′=G,F N2=2G,水平方向受两个力:向右的恒力F和C对B的摩擦力F CB,且F CB=F。C木块同样受力平衡,如图丙所示,竖直方向受三个力作用:重力G、B对C的压力F N2′和桌面对C的支持力F N3,且F N2′=2G,F N3=3G;水平方向受两个力:B对C 水平向右的静摩擦力F BC以及桌面对C向左的滑动摩擦力F桌C,且F BC=F CB=F,F桌C=F。 [完美答案]见规范解答 对由几个物体组成的整体进行受力分析时,这几个物体间的作用力为内力,不能在受力示意图中出现;当把某一物体单独隔离分析时,原来的内力变成了外力,要画在受力示意图上。在应用隔离法时优先隔离受力个数少的物体作为研究对象。 [变式训练3]物体b在水平推力F作用下,将物体a挤压在竖直墙壁上,如图所示,a、b处于静止状态。关于a、b两物体的受力情况,下列说法正确的是() A.a受到一个摩擦力的作用 B.a共受到四个力的作用 C.b共受到三个力的作用 D.b共受到四个力的作用 答案 D 解析根据共点力的平衡条件,分析b的受力:水平方向受向左的推力F和a对b向右的弹力F N1,竖直方向受重力和a对b向上的摩擦力f1;分析a的受力:水平方向受b对a向左的弹力F N1′和墙壁对a向右的弹力F N2,竖直方向受重力、b对a向下的摩擦力f1′,则一定还受墙壁对a向上的摩擦力f2。可知,a受到两 个摩擦力的作用,共受到五个力的作用,b共受到四个力的作用,故A、B、C错误,D正确。 课题任务平衡状态的临界与极值问题 1.临界问题 (1)问题界定:物体所处平衡状态将要发生变化的状态为临界状态,涉及临界状态的问题为临界问题。 (2)问题特点 ①当某物理量发生变化时,会引起其他几个物理量的变化。 ②注意某现象“恰好出现”或“恰好不出现”的条件。 (3)分析方法:基本方法是假设推理法。即先假设某种情况成立,然后根据平衡条件及有关知识进行论证、求解。 2.极值问题 (1)问题界定:物体平衡状态的极值问题,一般指在力的变化过程中涉及力的最大值和最小值的问题。 (2)分析方法 ①解析法:根据物体的平衡条件列出方程,在解方程时,采用数学知识求极值或者根据物理临界条件求极值。 ②图解法:根据物体的平衡条件作出力的矢量图,画出平行四边形或者矢量三角形进行动态分析,确定最大值或最小值。 例4如图所示,能承受最大拉力为10 N的细线OA与竖直方向成45°角,能承受最大拉力为5 N的细线OB水平,细线OC能承受足够大的拉力,为使OA、OB均不被拉断,OC下端所悬挂物体的最大重力是多少? [规范解答]选结点O为研究对象,受力分析如图所示。 当OC下端所悬挂物体的重力不断增大时,细线OA、OB所受的拉力同时增大。 假设OA上的拉力先达到最大值,OA恰被拉断时,OA上的拉力为F1max=10 N, 此时,根据平衡条件有: F2=F1max sin45°=10× 2 2N≈7.07 N, 由于F2大于OB能承受的最大拉力,所以在物重逐渐增大时,细线OB先被拉断。 OB线上的拉力刚好达到最大值时,OB上的拉力为F2max=5 N, 根据平衡条件有 F1sin45°=F2max,F1cos45°=F′=F3, 再选重物为研究对象,根据牛顿第三定律和平衡条件 有F3=G max。 以上三式联立,解得OC下端所悬挂物体的最大重力为G max=F2max=5 N。 [完美答案] 5 N 临界问题往往是和极值问题联系在一起的。解决此类问题重在形成清晰的物理图景,分析清楚物理过程,从而找出临界条件或达到极值的条件。解此类问题要特别注意可能出现的多种情况。 [变式训练4]如图所示,斜面的倾角θ=30°,A、B用跨过滑轮O的轻绳相连,且OA段与斜面平行,物体A的重力G A=10 N,A与斜面的最大静摩擦力F =3.46 N,为了使A能静止在斜面上,物体B的重力G B应在什么范围内? 答案 1.54 N≤G B≤8.46 N 解析当物体A受到的静摩擦力沿斜面向上且最大时,物体B的重力最小,此时由平衡条件有: T1=G A sinθ-F=10×sin30° N-3.46 N=1.54 N G Bmin=T1=1.54 N 当物体A受到的静摩擦力沿斜面向下且最大时,物体B的重力最大,由平衡条件有: T2=G A sinθ+F=10×sin30° N+3.46 N=8.46 N G Bmax=T2=8.46 N 所以为了使A能静止在斜面上,物体B的重力应在 1.54 N≤G B≤8.46 N范围内。 1.如图所示,将一细绳的两端固定于两竖直墙的A 、B 两点,通过一个光滑的挂钩将某重物挂在绳上,下面给出的四幅图中有可能使物体处于平衡状态的是 ( ) 答案 C 解析 由于重物是通过一个光滑的挂钩挂在绳上,绳子上的力处处相等,而两边绳子的合力大小等于物体的重力,方向竖直向上,由对称性可知两边绳子与竖直方向的夹角相等,C 正确。 2.(多选)如图所示,晾晒衣服的绳子轻且光滑,悬挂衣服的衣架的挂钩也是光滑的,轻绳两端分别固定在两根竖直杆上的A 、B 两点,衣服处于静止状态。如果保持绳子A 端位置不变,将B 端分别移动到不同的位置,下列判断正确的是 ( ) A . B 端移到B 1位置时,绳子张力不变 B .B 端移到B 2位置时,绳子张力变小 C .B 端在杆上的位置不动,将杆移动到虚线位置时,绳子张力变大 D .B 端在杆上的位置不动,将杆移动到虚线位置时,绳子张力变小 答案 AD 解析 设绳子间的夹角为2α,绳子总长为L ,两杆间距离为s ,如图甲所示, 由几何关系得:L 1sin α+L 2sin α=s ,得sin α=s L 1+L 2 =s L 。 当将B端移到B1位置或B2位置时,s、L都不变,则α也不变,衣服(包括衣 ,可见,绳子张力架)受力如图乙所示,由平衡条件可知,2F cosα=mg,F=mg 2cosα F也不变,A正确,B错误;B端在杆上的位置不动,将杆移动到虚线位置时,s 减小,L不变,则α减小,cosα增大,则F减小,C错误,D正确。 3.水平横梁一端A插在墙壁内,另一端装有一小滑轮B,一轻绳的一端C 固定于墙壁上,另一端跨过滑轮后悬挂一质量为m=10 kg的重物,∠C B A=30°,如图所示,则滑轮受到的轻绳的作用力的大小为(g取10 m/s2)() A.50 N B.20 N C.100 N D.50 3 N 答案 C 解析滑轮受到轻绳的作用力应等效为两段轻绳中拉力F1和F2的合力,因同一根轻绳上的张力处处相等,都等于重物的重力,即F1=F2=mg=100 N。用平行四边形定则求合力,如图所示,可知合力F=100 N,所以滑轮受到轻绳的作用力为100 N,方向与水平方向成30°角斜向左下方,C正确。 4.一木块放在水平桌面上,在水平方向共受到三个力即F1、F2和摩擦力的作用,木块处于静止状态,如图所示,其中F1=10 N,F2=2 N,若撤去F1,则木块受到的摩擦力为() A.10 N,方向向左B.6 N,方向向右 C.2 N,方向向右D.0 答案 C 解析当木块受F1、F2及摩擦力的作用而处于静止状态时,由平衡条件可知木块所受的摩擦力的大小为8 N,可知最大静摩擦力F max≥8 N。当撤去力F1后,F2=2 N 5.如图所示,斜面固定在地面上,倾角为θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。质量为1 kg的滑块以初速度v0从斜面底端沿斜面向上滑行(斜面足够长,该滑块与斜面间的动摩擦因数为0.8,且该滑块与斜面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等),则该滑块所受的摩擦力F f随时间变化的图像是下图中的(取初速度v0的方向为正方向,g=10 m/s2)() 答案 B 解析滑块在上滑过程中,受到的滑动摩擦力大小为F f=μmg cos37°=6.4 N,方向沿斜面向下;在上滑到速度为零时,由于滑块与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力沿斜面向下的分力mg sin37°=6 N 6.(多选)如图甲所示,斜面体固定在水平面上,斜面上有一物块在拉力F的作用下始终处于静止状态,拉力F在如图乙所示的范围内变化,取沿斜面向上为正方向。则物块所受的摩擦力F f与时间t的关系正确的是() 答案BD 解析若t=0时,静摩擦力沿斜面向上,随F减小,f增大,当F反向后,f在原来基础上继续增大,D正确;若t=0时,静摩擦力沿斜面向下,随F减小,f减小,在F减小到0之前,f变为沿斜面向上,B正确。 7.如图所示,物块a、b的质量分别为m、2m,水平地面和竖直墙面均光滑, a、b间接触面粗糙,在水平推力F作用下,两物块均处于静止状态。则() A.物块b受四个力作用 B.物块b受到的摩擦力大小等于2mg C.物块b对地面的压力大小等于3mg D.物块b给物块a的作用力水平向右 答案 C 解析以b为研究对象,物块b受到重力、推力F、a的弹力和静摩擦力、地面的支持力,共五个力作用,A错误;以a为研究对象,竖直方向上a受到重力和b对a的静摩擦力作用,由平衡条件知,b对a的摩擦力大小等于a的重力,为mg,由牛顿第三定律知a对b的摩擦力大小也等于mg,B错误;以a、b组成的整体为研究对象,竖直方向上受到整体的重力和地面对b的支持力作用,且它们大小相等,则地面对b的支持力大小等于3mg,则物块b对地面的压力大小等于3mg,C正确;物块a受到物块b两个力作用:水平向右的压力和竖直向上的静摩擦力,它们的合力斜向右上方,D错误。 8.如图所示,有一倾角θ=30°的斜面体B,质量为M,质量为m的物体A 静止在B上。现用水平力F推物体A,在F由零逐渐增加到 3 2mg再逐渐减为零 的过程中,A和B始终保持静止。对此过程下列说法正确的是() A.地面对B的支持力大于(M+m)g B.A对B的压力的最小值为 3 2mg,最大值为 33 4mg C.A所受摩擦力的最小值为0,最大值为mg 4 D.A所受摩擦力的最小值为1 2mg,最大值为 3 4mg 答案 B 解析因为A、B始终保持静止,对A、B整体受力分析,由竖直方向合力为零,可得地面对B的支持力一直等于(M+m)g,A错误;当F=0时,A对B 的压力最小,为mg cos30°=3 2mg,当F= 3 2mg时,A对B的压力最大,为mg cos30° +F sin30°=33 4mg,B正确;当F cos30°=mg sin30°,即F= 3 3mg时,A所受摩 擦力为0,当F=0时,A所受摩擦力大小为f=mg sin30°-1 2mg,方向沿斜面向上, 当F=3 2mg时,A所受摩擦力大小为f′=F cos30°-mg sin30°=1 4mg,方向沿斜 面向下,故A所受摩擦力的最小值为0,最大值为1 2mg,C、D错误。 9.(多选)如图所示,质量均可忽略的轻绳与轻杆,轻杆A端用铰链固定,滑轮在A点正上方(滑轮大小及摩擦均可不计),B端吊一重物。现将绳的一端拴在杆的B端,用拉力F将B端缓慢上拉,在AB杆达到竖直前() A.绳子拉力不变B.绳子拉力减小 C.AB杆受力增大D.AB杆受力不变 答案BD 解析以B点为研究对象,分析受力情况:受到连接重物的绳子的拉力T(等于重物的重力G)、轻杆的支持力N和绳子的拉力F,如图所示。由平衡条件得知, N和F的合力与T大小相等、方向相反,根据三角形相似可得 N AB =F BO =T AO ,又 T=G,解得N=AB AO·G,F=BO AO·G,用拉力F将B端缓慢上拉时,AB、AO保持不变,BO变小,则N保持不变,AB杆受力不变,F变小,B、D正确,A、C错误。 10.(多选)如图所示,将两相同的木块a、b置于粗糙的水平地面上,中间用一轻弹簧连接,两侧用细绳固定于墙壁。开始时a、b均静止,弹簧处于伸长状态,两细绳均有拉力,a所受的摩擦力F f a≠0,b所受的摩擦力F f b=0。现将右侧细绳剪断,则剪断瞬间() A.F f a大小不变B.F f a方向改变 C.F f b仍然为零D.F f b方向向右 答案AD 解析由于细绳剪断瞬间,弹簧的弹力不变,a不移动,细绳a的拉力不变,所以a所受的摩擦力F f a的大小、方向均不变,A正确,B错误;对b进行受力分析,剪断前b受重力、支持力、弹簧向左的拉力和绳向右的拉力,由于它所受的摩擦力F f b=0,所以弹簧的拉力和绳的拉力是一对平衡力,将右侧细绳剪断瞬间, 绳的拉力立即消失,弹簧的拉力不变,所以b受到的摩擦力F f b方向向右,C错误,D正确。 11.将两个质量均为m的小球a、b用细线相连后,再用细线悬挂于O点,如图所示。用力F拉小球b,使两个小球都处于静止状态,且细线OA与竖直方向的夹角保持θ=30°,则F的最小值为() A. 3 3mg B.mg C. 3 2mg D. 1 2mg 答案 B 解析将小球a、b看成一个整体,对其进行受力分析,将三个力平移到一个矢量三角形中,根据几何知识可知,当力F垂直于细线OA时,力F的取值最小,如图所示,力F的最小值F min=2mg sin30°=mg,B正确。 12.(多选)如图甲所示,质量为m的半球体静止在倾角为θ的平板上,当θ从0缓慢增大到90°的过程中,半球体所受摩擦力F f与θ的关系如图乙所示,已 知半球体始终没有脱离平板,半球体与平板间的动摩擦因数为 3 3,最大静摩擦力 与滑动摩擦力相等,重力加速度为g,则() 《普通高中物理课程标准》解读 一、修订背景 1.研究制订学生发展核心素养体系和学业质量标准。 ——源于2014年教育部的文件《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》,文件研究提出各学段学生发展核心素养体系,对正在修订的《高中课程标准》明确要求,要把学科核心素养贯穿始终。 2.减轻中小学生课业负担;开发特色课程。 ——2010年国务院审议通过的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020年),刚要中提出要切实减轻中小学生课业负担,开发特色课程,本次修订也贯彻了该刚要的精神。 3.课改实验十余年的成果和经验积累。 04开始,宁夏等四省区率先开始新课程改革,之后全国其他省市相继进入课改,到17年经历了十余年的实践,新的教学理念、教学方式已深入人心,这一轮的课改积累了大量的成功经验,也发现了一些问题,对这些问题有了新的、科学的认识,对新课标的修订给出依据。 4.国际科学教育的最新发展(学习进阶、核心概念、STEM教育……) 1997年国际经济合作与发展组织率先提出核心素养,引发世界范围内的广泛关注,联合国教科文组织,欧盟、美国等进行了研究,我国也是同样,这次修订可以说是与世界同步。 本次修订物理课标内容和变化有哪些?→▲▲ 二、物理课标的修订的主要内容和变化 (一)关于课程方案 1.进一步明确了普通高中教育的定位。 普通高中的培养目标是进一步提升学生综合素质,着力发展核心素养。 2.进一步优化了课程结构。 (1)将课程类别调整为必修课程、选择性必修课程和选修课程; (2)进一步明确了各类课程的功能定位,与高考综合改革相衔接。 (二)关于学科课程标准 1.学科核心素养贯穿始终 高中物理新课程的特点及教学策略 新课程的实施带来了新机遇和新挑战。它的实施让教材变了,学生变了,课堂教学当然也要变。教师不再是教教材而是用教材,教师更需要关注学生,在教学方式上进行大胆改革和探索。课程改革,必然会有新的理念、新的策略产生。教师作为课程的实施者,必须深刻理解这些新的理念与策略,正视改革实际,转变自身与课程改革不相适应的教学观念,才会积极、主动、真实地承担起新课程实施的重任。 1、把握好物理新课程标准和教材的变化是顺利实施课改的前提和保证 1)新课程标准的变化与特点 新课程标准符合时代要求,它与以前的旧大纲相比,更加完善,更体现了以人为本、以学生发展为本的精神。主要表现在: ①新课程标准注重知识与技能的应用,更强调学习的过程与方法,并增强了对情感、态度与价值观的培养。 ②新课程标准的内容化繁为简、化细为粗、化窄为广,为教师教学提供更广阔的自由度和发挥空间。 ③改变以往教学采取的讲授式,学习的内容由教材或教师直接给出,学生被动接受和记忆,而新课程标准要求课堂教学要充分调动学生的主动性和积极性,强调启发、开放、实施自主、探究、合作式学习。 ④新课程标准实用性增强,社会实践、课题研究都大大增多,有利于培养学生终身发展的需要。 2)新教材的变化与特点 ①新教材淡化了知识的系统性,突出以学生发展为本,对有些知识是以“信息浏览”与“多学一点”的形式出现,降低了初学者的难度。 ②教材附有大量的彩图,生动形象、简洁易懂,便于学生理解;同时标题也贴近生活,学生很容易进入物理境界,达到事半功倍的效果。 ③新教材附有大量的旁批,提供了大量学生自由阅读,课题研究等栏目,充分体现课程标准培养学生自主性、探究性学习的精神,让学生经历科学探究,学习科学研究的方法,培养学生的实践能力及创新精神,在教学中应充分应用。 ④新教材突出从生活走向物理,从物理走向社会的课程理念,充分体现S T S(科学、技术、社会)教育,理论与实践紧密结合。众多的事例、图片来源于生活,如:速度计、斜拉桥、汽车的A B S系统等都来源于生活,有利于提高学生的学习兴趣。 ⑤新教材比较重视学生的交流与合作,较多的章节都有交流与讨论,培养学生的交流与合作精神。 2、根据物理新课程标准和教材的变化转变教学模式,激发学生的主动性和创造性 高中物理新课程教学目标是以物理学科知识体系为载体,通过强化物理知识形成过程和实际应用过程,认识科学、技术、社会的联系,体验、学会和运用科学研究的过程和方法,激励学生学习物理的兴趣,养成良好的科学态度,最终以提高学生的科学素养和培养学生的创新精神和实践能力为目标,达到全面提高素质、发展个性的目的。 因此,传统的“传播—理解—示例—练习”的教学模式已经无法适应当前高中物理新课程的教学目标,并正逐渐被“参与—体验—内化—外延”的新型教学模式所取代。在这种新的教学模式下,学生要做到主动参与教学全过程,尽可能亲自体验、亲身感受所学的内容,通过连续不断地同化新知识,实现学习的内化,构建自己的知识结构,并能将所学的知识自觉地向外延伸,去解决一些尚未认知的新事物,进而树立学习的自信心。 要激发学生学习的主动性和创造性,需要有一定的过程,在教学 第三章相互作用 第四章牛顿运动定律 第六章万有引力与航天 高中物理人教版选修第一章静电场 4 电势能和电势(电势能要求定量计算) 5 6 7 8 9 5 磁 场对运动电荷的作用力 6 带电粒子在匀强磁场中的运动 人教版选修3-1 第二章恒定电流 高中物理人教版选修3-1 第三章磁场 〔原〕第十六章电磁感应〔新〕第四章电磁感应 一、电磁感应现象 1 划时代的发现(增加) 二、法拉第电磁感应定律 2 探究电磁感应的产生条件 三、楞次定律 3 法拉第电磁感应定律 四、椤次定律的应用 4 楞次定律 五、自感现象 5 电磁感应现象的应用(增加) 六、日光灯原理(删除) 6 互感和自感 *七、涡流7 涡流 高中物理人教版选修3-2 第四章电磁感应 〔原〕第十七章交变电流一、交变电流的产生和变化规律二、表征交 变电流的物理量〔新〕第五章交变电流 1 交变电流 2 描述交变电流的物理量 〔原〕第十四章恒定电流一、欧姆定律 二、电阻定律电阻率三、半导体及其应用(删除)四、超导及其应用(删除)五、电功和电功率六、闭合电路欧姆定律七、电压表和电流表伏安法测电阻〔新〕第二章恒定电流1 电源和电流(增加) 2 电动势(要求通过非静电力做功定量计算) 3 欧姆定律 4 串联电路和并联电路 5 焦耳定律 6 电阻定律 7 闭合电路欧姆定律(能的观点推导) 8 多用电表(增加,以例题,说一说,做一做的形式展开) 9 实验:测定电池电动势和内阻 10 简单的逻辑电路(增加) 高中 物理 四、静电屏蔽 六、回旋加速器静电现象的应电容器 3 与带4电磁粒场3子 高中物理人教版选修 第六章传感器 高中物理人教版选修 3-5 第十六章动量守恒定律 高中物理人教版选修 3-5 第十七章波粒二象性 高中物理人教版选修 3-5 高中物理人教版选修 3-5 〔原〕第二册(必加选) 〔阅读〕电容式传感器 〔阅读〕动圈式话筒原理 实验〕传感器的简单应用 第十八章原子结构 第十九章原子核 §1.1质点参考系空间时间 【学习目标】 1.理解质点的概念,知道它是一种科学抽象,知道实际物体在什么条件下可看作质点,知道这种科学抽象是一种常用的研究方法。 2.知道参考系的概念和如何选择参考系。 3.知道时间和时刻的区别和联系。 【学习方法】 观察法、分析法、归纳法、讲授法 【学习过程】 一、机械运动 物体相对于其他物体的改变,叫做机械运动,简称运动。宇宙中的一切物体都在不停地运动,无论是巨大的天体,还是微小的原子、分子,都处在永恒的运动之中。 二、质点[ 1、定义:用来代替物体的。其突出特点是“具有质量”和“占有位置”,但没有大小,它的质量就是它所代替的物体的质量。 2、物体 可以看成质点的条件是什么? _______________________ ______。突出主要因素,忽略次要因素,将实际问题简化为物 理模型,是研究物理学问题的基本思维方法之一,这种思 维方法叫理想化方法。质 点就是利用这种思维方法建立的一个理想化物理模型。 三、参考系 1、定义:在描述一个物体的运动时,必须选择另外的一个物体作为标准,这个被选来作为的物体 叫做参考系。 2、参考系的特点有哪些? 四、空间时间时刻 1、时刻:是指某一瞬时,在表示时间的数轴上用来表示. 2、时间间隔:是指两时刻的间隔,在表示时间的数轴上用来表示.时间间隔简称时间。 【小试身手】 1.下列哪些现象是机械运动() A.神舟5号飞船绕着地球运转 B.西昌卫星中心发射的运载火箭在上升过程中 C.钟表各指针的运动 D.煤燃烧的过程 2.下列关于质点的说法中正确的是() A.体积很小的物体都可看成质点 B.质量很小的物体都可看成质点 C.不论物体的质量多大,只要物体的尺寸跟物体间距离相比甚小时,就可以看成质点 D.只有低速运动的物体才可看成质点,高速运动的物体不可看做质点 3.以下的计时数据中指时间间隔的是() A.“嫦娥一号”卫星于2007年10月24日18时5分点火发射 B.第29届奥运会于2008年8月8日20时8分在北京开幕 C.高考理综考试的时间是150分钟 D.四川省汶川县发生8.0级强烈地震是在2008年5月12日14时28分 【合作探究】 ---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 人教版高中物理新课标教材特点 人教版高中物理新课标教材特点人教版高中物理新课标教材整体设计具有多方面的考虑。 在知识和技能方面,有对基本概念和规律设计的安排,有对实验技能和实践活动的设计考虑;在过程与方法方面,强调以学生的生活经验为基础,突出科学方法的教育,注意物理科学探究的设计与安排;在情感、态度和价值观方面,提倡科学精神,关注科学、技术、社会相互联系,强调科学与人文精神的有机结合。 另外还对如何体现弹性、促进学生学习方式多样化、体现时代精神等问题作了分析和说明。 一、在打好基础的同时兼顾差异 1. 重视基础知识、基本概念和规律的教学。 教材注重对学生今后发展有重要意义的基础知识的选取,重视基本概念和基本规律的教学。 同时注意将物理内容围绕物理学基本概念、原理和规律展开,避免了过多地罗列和陈述识记性的知识。 2. 重视实验及实践活动的设计。 教材重视实验的安排与设计。 根据不同实验的特点,特意设计了演示实验、实验做一做等不同的实验栏目。 演示实验一般是由于器材或其他因素所限,主要由教师来做的 1 / 5 实验;实验栏目中的实验都是要求学生亲自动手做的随堂实验,多以定性的为主;在节的标题中有实验二字的实验,是全体学生都必须完成的较大的实验,这类实验有些是验证性的,多数则是探究性的;做一做或大家做栏目中的实验属于扩展性的实验,不作统一要求,学生可根据自身的情况选做。 教材还注意其他实践活动的合理安排,以提高学生的实践能力。 主要的方式有以下几种: 结合所学内容适当安排动手实践活动和学生课外实践活动;每个模块都设有课题研究,以拓展学生学习实践的空间。 3. 为不同潜能学生的发展提供空间。 教材除按照《课标》的要求将不同的模块编写成各具特色的教材,以便学生根据自己的能力倾向加以选择外,还在两个共同必修模块里对一些内容做了弹性处理,以便为不同智力潜能的学生的发展提供空间。 为此教材专门设计了说一说做一做科学漫步 STS 等开放性的栏目,学生可以根据自己的能力和兴趣有选择地学习。 二、联系实际,突出 STS 的思想 1. 以学生的生活经验为基础,引入物理问题。 教材中以学生已有的社会生活经验为基础来引入相关的物理问题,以唤起学生已有知识与将要学习的知识间的联系,激发学生的学习兴趣,增强他们对科学的亲切感。 2. 以生活、生产实例创设物理情景。 高中物理:时间和位移导学案(教师版) 教学内容教学设计或 学习心得 学习目标1、能够区分时间和时刻,知道位移和路程的区别与联系,知道矢量和标量的概念。 2、针对实例进行分析,掌握时刻、时间间隔、路程、位移、矢量等概念的含义和区别。 3、进一步领悟描述质点位置的变化量是位移,根据位移就能确定质点的新位置。 课本导读 1.时刻指的是某一瞬时,时间间隔指的是某两个时刻之间的间隔,简称时间. 2.时刻和时间间隔既有联系又有区别,在表示时间的数轴上,时刻用点表示,时间间隔用线段表示,时刻与物体的位置相对应,表示某一瞬间;时间间隔与物体的位移相对应,表示某一过程(即两个时刻的间隔). 3.路程和位移:路程是物体运动轨迹的长度,位移是用来表示物体(质点)的位置变化的物理量,位移只与物体的初、末位置有关,而与质点在运动过程中所经历的实际运动轨迹无关,物体的位移可以这样表示:从初位置到末位置作一条有向线段,有向线段的长度表示位移的大小,有向线段的方向表示位移的方向. 4.矢量和标量:既有大小又有方向的物理量叫做矢量,只有大小没有方向的物理量叫做标量. 5.如图1所示,一个物体沿直线从A点运 动到B点,若A、B两点的位置坐标分别为x A和 x B,则物体的位移为Δx=x B-x A. 图1 合作探究 核心知识探究 一、时刻和时间间隔 [问题情境] 1.电台报时一般这样说:“现在是北京时间八点整.”听评书连播节目时,最后播音员往往说:“明天同一时间请继续收听.”这里面“时间”的意思有何不同? 答案报时中的“时间”指的是某一瞬时,而听评书却需要“一段时间”,不能是一个瞬时,所以同样是时间,却有不同的含义. 2.2010年10月1日18时59分57秒“嫦娥二号”绕月探测卫星发射升空.这里的“18时59分57秒”是时刻还是时间呢?时间和时刻有什么联系呢?如何表示时间和时刻? 答案是时刻. 时间和时刻可以在表示时间的数轴上表示出来,数轴上的每一个点都表示一个不同的时刻,数轴上的线段表示的是一段时间.如图所示,t1、t2对应的是7∶00和7∶05两个时刻,Δt=t2-t1=5 min是一段时间.从时间轴上可以看清两者的联系:让t2逐渐趋近于t1,时间间隔Δt就会越来越小,当Δt=0时,时间轴上的区间就变为一个点,时间就变为时刻了. 二、路程和位移 [问题情境] 2010年11月广州亚运会开幕,一位同学想从济南的家去广州看比赛,他有三种出行的方式:一是先坐公交车去飞机场,然后乘飞机到广州;二是坐高铁;三是坐汽车去.三种出行的方式路程是否相同?位置的变化是否相同?如何描述位置的变化呢? 答案通过不同的方式都是从家到了体育场,路径不同,即路程不同,但结果是一样的,位置变化是一样的. [要点提炼] 1.路程 选修3-4全册教学学案 选修3-4_11.1简谐振动 【学习目标】 1.认识弹簧振子并能判断出振动的平衡位置。 2.理解简谐运动的位移-时间图像是一条正(余)弦曲线,知道简谐运动图 像的意义。 3.能够根据简谐运动图像弄清楚各时刻质点的位移、速度和加速度的方向 和大小规律。 【自主学习】 1.弹簧振子 (1).组成:由______和________组成的系统叫弹簧振子,它是一个理想化 的模型(为什么?)。 (2).平衡位置:振子__________时的位置。 (3).机械振动:振子在______位置附近的________运动,简称________。 2.简谐运动及其图像 (1).简谐运动:质点的位移与时间的关系遵从___________规律,即它的振 动图像(x-t 图像)是一条________曲线。简谐运动是最简单、最基本的振动, 弹簧振子的运动就是__________。 (2).简谐运动的图像 ①坐标系的建立:在简谐运动的图像中,以横坐标表示______,以纵坐标表 示振子离开平衡位置的_________。 ②物理意义:表示振动物体的_______随_______的变化规律。 重点知识或易混知识 问题1.根据对平衡位置的理解,判断正误并举例说明 ① 在弹簧振子中弹簧处于原长时的状态为平衡状态。 ② 在弹簧振子中物块速度为零时的状态为平衡状态。 ③在弹簧振子中合外力为零时的状态为平衡状态。 问题2.振动图像的理解,结合判断正误 ① 如右图所示正弦曲线为质点的运动轨迹。 ② 如右图,3s 内的位移为x 1大小为cm cm 10910322=+。 ③ 如右图,3s 内的位移为x 2 大小为10cm 。 ④ 如右图,1.5s 时的速度方向为曲线上该点的切线方向。 ⑤ 0.5s 和1.5s 时的位移相同,速度也相同。 ⑥ 0.5s 和3.5s 时的位移相反,速度相反。 X X 1 高中物理新课改教材的特点 作者:明光中学姜永昌来源:第205期浏览次数: 为了迎接知识经济的挑战,顺应世界性的基础教育课程改革潮流,我国也进行了新一轮的基础教育课程改革,高中物理课程也相应进行了改革,新课改的设计者把更多的目光投向方法的学习、能力的发展和价值观的培养上。新课改后的高中物理教材呈现出一些新的特点: 1. 高中新课改物理教材分类更加合理,分为选修课和必修课。选修课分为三个模块,第一个模块有三本书,适用于文科学生选修,第二个模块有两本书,适用于技术类学生,第三个模块有五本书,适用于理工类的学生。每一模块设计者都有不同的编写理念和要求,适合于不同授课对象,这样更加合理和具有人性化。 2. 新课改物理教材第二个变化是所有的物理学名词后面都标有英文专业术语,体现与国际化的接轨。信息化的元素非常明显,教材里面列举了许多的网站供教师和学生查询相关的物理学知识。数字化资源的利用大大扩展了教材的内容,使学生能学到更加丰富的物理学知识。 3. 第三个变化是教材的编著考虑到了学生接受知识的心理特点。如新教材将“运动的描述”作为高中必修物理的第一章,把原来教材中的第一章“力”放到第三章,降低了物理学知识的难度,使初中物理知识与高中物理知识衔接更加自然。从而为学生学习后面章节的知识奠定了基础,树立了信心,体现了学习知识由易到难的认知过程。还有如先安排学习自由落体运动再安排匀变速直线运动规律的学习,是考虑到了从特殊到一般的认识规律。 4. 还有一个变化是教材里面的实验新颖,更具有探究性,安排更具有合理性,体现了科学与生活的紧密联系。以广东版教材中“从自由落体到匀变速直线运动”的内容安排为例:(1)更注重学习的探究性。不只是第二章的标题用了“探究”二字,更是每一节都安排了探究性实验。第1节安排了比较轻重物体下落快慢的分组实 第一章 静电场 第1节 电荷及其守恒定律 摩擦起电 感应起电 接触起电 产生及条件 两不同绝缘体摩擦时 导体靠近带电体时 带电导体和导体接触时 现象 两物体带上等量异种电 荷 导体两端出现等量异种电荷,且电性与原带电 体“近异远同” 导体上带上与带电体相 同电性的电荷 原因 不同物质的原子核对核外电子的束缚力不同而 发生电子转移 导体中的自由电子受到带正(负)电物体吸引(排 斥)而靠近(远离) 电荷之间的相互排斥 实质 电荷在物体之间和物体 内部的转移 接触起电的电荷分配原则 两个完全相同的金属球接触后电荷会重新进行分配,如图1-1-2所示. 电荷分配的原则是:两个完全相同的金属球带同种电荷接触后平分原来所带电荷量的总和;带异种电荷接触后先中和再平分. 图1-1-2 1.“中性”与“中和”之间有联系吗? “中性”和“中和”是两个完全不同的概念,“中性”是指原子或者物体所带的正电荷和负电荷在数量上相等,对外不显电性,表现为不带电的状态.可见,任何不带电的物体,实际上其中都带有等量的异种电荷;“中和”是指两个带等量异种电荷的物体,相互接触时,由于正负电荷间的吸引作用,电荷发生转移,最后都达到中性状态的一个过程. 2.电荷守恒定律的两种表述方式的区别是什么? (1)两种表述:①电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移的过程中,电荷的总量保持不变.②一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和总是保持不变的. (2)区别:第一种表述是对物体带电现象规律的总结,一个原来不带电的物体通过某种方法可以带电,原来带电的物体也可以使它失去电性(电的中和),但其实质是电荷的转移,电荷的数量并没有减少.第二种表述则更具有广泛性,涵盖了包括近代物理实验发现的微观粒子在变化中遵守的规律,近代物理实验发现,由一个高能光子可以产生一个正电子和一个负电子,一对正负电子可同时湮灭,转化为光子.在这种情况下,带电粒子总是成对产生或湮灭,电荷的 代数和不变,即正负电子的产生和湮灭与电荷守恒定律并不矛盾. 一、电荷基本性质的理解 【例1】 绝缘细线上端固定, 高 中 物 理 教 材 解 读 一:高中物理知识体系 1. 力和运动 2. 动量和能量 3. 电磁场 4. 近代物理、振动和波 二:高中物理高考考点分析 第一部分:力和运动 力和运动这一部分是高中物理的基础,学生学完这部分知识后能够对物体进行正确的受力分析和运动规律的分析,为后续学习打下坚实的基础。 1.运动学(必修1 第一章:运动的描述) 重点:匀变速直线运动的规律; 难点:追及、相遇问题 2.静力学(必修1 第二章:力 ; 第四章:物体的平衡) 重点:弹力、重力、摩擦力; 难点:物体受力分析的常用方法 直线运动 参考系、质点、时间和时刻、位移和路程 速度、速率、平均速度 加速度 运动的描述 典型的直线运动 匀速直线运动 s=v t ,s-t 图,(a =0) 匀变速直线运动 特例 自由落体(a = g ) 竖直上抛(a =g ) v - t 图 规律 at v v t +=0,202 1at t v s += as v v t 22 02=-,t v v s t 20 += 力 概念 定义:力是物体对物体的作用,不能离开施力物体与受力物体而存在。 效果: 要素:大小、方向、作用点(力的图示) 使物体发生形变 改变物体运动状态 分类 效果:拉力、动力、阻力、支持力、压力 性质: 重力: 方向、作用点(关于重心的位置) 弹力: 产生条件、方向、大小(胡克定律) 摩擦力:(静摩擦与动摩擦)产生条件、方向、大小 运算——平行四边形定则 力的合成 力的分解 |F 1-F 2|≤F 合≤F 1+F 2 3.动力学(必修1 第三章:牛顿运动定律) 重点:牛顿第二定律; 难点:牛顿第二定律的应用 4.曲线运动(必修2 第一章:抛体运动;第二章:圆周运动。近几年在北京高考题中,常与动能定理、电磁场综合考察) 重点:平抛运动和匀速圆周运动的规律; 难点:匀速圆周运动的实例分析 6.天体运动(必修2 第三章:万有引力定律。近几年北京高考的必考内容,常以选择题的形式出现。) 重点:万有引力定律; 难点:万有引力定律的应用 第二部分:动量和能量 高中物理学习材料 高一物理导学案 主备人:赵红梅 2015年4月16日 学生姓名:班级: 第六章万有引力与航天测试题 一、单项选择题 1.在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( ) A.开普勒进行了“月—地检验”,得出天上和地下的物体都遵从万有引力定律的结论 B.哥白尼提出“日心说”,发现了太阳系中行星沿椭圆轨道运动的规律 C.第谷通过对天体运动的长期观察,发现了行星运动三定律 D.牛顿发现了万有引力定律 2. 不可回收的航天器在使用后,将成为太空垃圾.如图1所示是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图, 对此有如下说法,正确的是( ) A.离地越低的太空垃圾运行周期越大 B.离地越高的太空垃圾运行角速度越小 C.由公式v=gr得,离地越高的太空垃圾运行速率越大 D.太空垃圾一定能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞 3.已知引力常量G,在下列给出的情景中,能根据测量数据求出月球密度的是( ) A.在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出下落的高度H和时间t B.发射一颗贴近月球表面绕月球做匀速圆周运动的飞船,测出飞船运行的周期T C.观察月球绕地球的圆周运动,测出月球的直径D和月球绕地球运行的周期T D.发射一颗绕月球做匀速圆周运动的卫星,测出卫星离月球表面的高度H和卫星的周期T 4. “嫦娥”一号探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200 km的P点进行第一次“刹 车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图2所示.之后,卫星在P点经过几次“刹车制动”,最终在距月球表面200 km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动.用T1、T2、 鑫达捷 图2 高中物理学习的特点及学习的方法介绍 一、高中学习的特点 1、高中教材的特点 (1)理论性增强 这是最主要的特点。初中教材有些只要求初步了解,只作定性研究,而高中则要求深人理解,作定量研究,教材的抽象性和概括性大大加强。 (2)知识量增大 学科门类,高中与初中差不多,但高中的知识量比初中的大。初中物理力学的知识点约60个,而高中力学知识点增为90个。 (3)系统性增强 高中教材由于理论性增强,常以某些基础理论为纲,根据一定的逻辑,把基本概念、基本原理、基本方法联结起来。构成一个完整的知识体系。前后知识的关联是其一个表现。另外,知识结构的形成是另一个表现,因此高中教材知识结构化明显升级。 (4)综合性增强 学科间知识相互渗透,相互为用,加深了学习难度。如分析计算物理题,要具备数学的函数,解方程等知识技能。 (5)能力要求提高 在阅读能力、表达能力、运算能力、实验能力需要进一步 的提高与培养。 二、高中学习的方法 爱因斯坦有个成功的公式:A=X+Y+Z。A代表成功,X 代表艰苦劳动,Y代表正确方法,Z代表少说废话。这个公式指明事业成功的三要素。对于学业来说,成功也有三要素:学习成功=心理素质十学习方法十智能素质 1、掌握科学的学习方法。 (1)预习在测览教材的总体内容后再细读,充分发挥自己的自学能力,理清哪些内容已经了解,哪些内容有疑问或是看不明白(即找重点、难点)分别标出并记下来。这样既提高了自学能力,又为听课“铺”平了道路,形成期待老师解析的心理定势;这种需求心理定势必将调动起我们的学习热情和 高度集中的注意力。 (2)听课听老师讲课是获取知识的最佳捷径,老师传授的是经过历史验证的真理;是老师长期学习和教学实践的精华。因为提高课堂效率是尤为重要的,那么课堂效率如何提高呢? a、做好课前准备。精神上的准备十分重要。保持课内精力旺盛,头脑清醒,是学好知识的前提条件。 b、集中注意力。思想开小差会分心等一切都要靠理智强制自己专心听讲,靠意志来排除干扰。 c、认真观察、积极思考。不要做一个被动的信息接受者,要充分调动自己的积极性,紧跟老师讲课的思路,对老师的 高一物理新教材分析第一部分:第三章《牛顿运动 定律》一章教材分析 这一章讲述牛顿的三个基本运动定律,是力学的重点章之一。本章可分为三个单元 第一单元,第一节至第五节讲述牛顿的三个基本定律以及力学单位制 第二单元,第六节和第七节,学习牛顿运动定律的应用。 第三单元,第八节介绍惯性系和非惯性系及惯性力(选学),第九节介绍牛顿运动定律的适用范围。 【教材教法建议】一:牛顿第一定律的理解:惯性的理解1、关于运动和力的关系,亚里士多德的观点符合人们日常 的生活经验,因而学生很容易接受,讲授时宜多举实例让学生充分思考、讨论,且允许保留不同的意见,以使学生澄清日常经验带来的不利干扰,真正理解“力不是维持运动的原因而是改变运动状态的原因”,理解伽利略的伟大之处,以 及他的理想实验的重要科学意义。切勿强加灌输。 2、牛顿第一定律对理解和认识力和运动的关系十分重要, 且由它可以引出“力是产生加速度的原因”的结论在下 一节讲述,因此,应认真从人类认识过程讲起以使学生对此有比较正确和扎实的理解。 页 1 第 3、学生对惯性容易有一些似是而非的模糊认识,教学中要联系实际予以澄清。当然,深入一步的认识有待讲过牛顿第二定律之后。 4节后的“阅读爱因斯坦谈伽利略的贡献”很有启发意义,希望引导学生阅读。 【注意】伽利略对科学的贡献就在于毁灭直觉的观点而用新的观点来代替它,这就是伽利略的发现的重大意义。(教材第48页) 二、物体运动状态的改变 理解:质量是物体惯性大小的量度。在这一节对物体惯性的认识可以深入一步,惯性不仅表现在保持物体静止和匀速直线运动上,也表现在物体改变运动状态的难易上。质量就是物体惯性大小的量度。在此也可以进一步澄清一些对惯性的模糊认识。 三、牛顿第二定律【思想方法】:控制变量法的介绍 1、教材中牛顿第二定律是从实验总结出来的,根据大量的实验归纳出规律是人们认识客观规律的重要方法,教材分三节由实验得出牛顿第二定律,就是想让学生通过这一过程对此有所认识。因此,认真做好演示和学生实验十分重要。研 普通高中物理新教材的特点 陈渊 (巢湖学院06物理函授本科,安徽巢湖,238000) [摘要] 从结构、内容、理念等方面对高中物理新旧教材进行研究、比较后发现:新教材的形式新,增强了趣味性和灵活性;教材结构有较大改进,对教学内容进行了调整;新教材重视基础和思路,更注重“研究性学习”,力图将科学探究引入中学物理教学。 [关键词] 新教材教材结构教学内容科学探究 A Comparison of Newand Old Course - books of Physics in China’s Hi gh Schools ChenYuan (Department of Physics,Chaohu college; Chaohu,Anhui; 238000) [Abstract] A comparative study has been carried out between new - version and old - version course -books of Physics in high schools in terms of their structure,content and design notions. Findings show that teaching materials in the new version have been properly arranged to cater to students’in2terests and teaching flexibility,structure of new course - book components has been improved a lot and some amendments have been given to its content,and more importantly,the new version attaches much importance to shaping students a mind of“learning in research”. [Key Words]new - version course – book structure content scientific research 当前,基础教育课程改革正在深入发展,国家教育部颁布了高中物理课程标准,拉开了高中物理课程改革的序幕。新标准明确提出物理课程的目的是提高全体学生的科学素养;在课程结构上注重共同基础,体现选择性;在课程内容方面体现时代性、基础性和选择性,设计了模块课程供学生选择。这是课程改革的一项重要举措。然而,要真正深入教学改革,用好新教材,首先必须研究新教材在旧教材的基础上“新”在何处,只有这样才能更好地运用新教材。 1形式新,增强了趣味性和灵活性 1.1形式变化大 版式采用16 开本,并在每页的一侧留有一列空间放置插图,旁批留给学生利用。这在视觉和心理上给出了较为宽阔的空间,很受师生欢迎。为了突出重点,用不同的字体区分不同的内容:正文、选学部分、实验、例题和习题等,并在演示实验、重要的公式和定律下,铺设彩色衬底,力求形式活泼、醒目而又不“喧宾夺主”。在每章前面,编者精心选择了一句科学家(或名人)名言,力求与内容 高中物理导学案教学模式概述及设计策略お 随着新课程的开展与深化,“导学案”、“活动单”充实着我们的课堂,对于高中物理教学亦不能外,本文就高中物理导学案教学模式的特点,及其设计策略谈几点笔者的思考,望能有助课堂教学实践. 1 导学案教学模式概述 1.1 导学案教学的目的 传统的高中物理教学过程中主要是教师讲授,学生记录整理,再通过习题训练进行巩固.这种教学方式中,学生始终是被动地听、被动地记,偶有师生之间的对话也是教师问,学生被动地答.将导学案教学模式应用于高中物理教学的目的就是让学生变被动为主动,让整个教学过程让学生实现从“被动学”到“主动学”,直至“自主学”的蜕变,进而激发学生的学习热情,提升其学习能力. 1.2 导学案教学模式的环节划分 导学案教学模式具体讲是怎样一种教学模式呢?该教学模式可以分为三个环节: 第一环节,学生结合导学案进行课前的预习.学生在预习的过程中,通过分析解决教师所发导学案上的有关问题,明确对应章节的所学内容,明确已知和未知,这样可以更加明确上课的目的; 第二环节,学生在课堂上对导学案上的问题进行进一步的思考、讨论、探究.在课前预习的基础上,学生拿出自己对导学案问题的结论和存疑与同学进行交流和讨论,设计探究的基本思路,进行自主探究.在这一阶段,教师可以将各组学生讨论学习的结论罗列在黑板上,引导学生进行分析、整理、总结; 第三环节,学生结合导学案上的内容进行分析巩固. 1.3 优秀导学案的特点 由上文可知,“导学案” 不再是传统意义上的讲义,而是整个教学过程的主要载体.学生的探究活动是否能正常进行,很大程度上依赖于导学案的质量.优秀的高中物理导学案应该有这样一些特点: (1)注重体现教师的主导性,教师要认识到,引导学生自主学习不是让学生放任自流; (2)导学案应该有明确的教学目标,注重物理探究活动的设计; (3)导学案对学生的学习要起到引而不发的作用,推进学[HJ1.55mm]生自主学习,并提供足够的素材帮助学生探究物理规律,巩固物理所学; (4)导学案应该体现物理教学的探究性,导学案应该渗透科学探究的思路,这一点会有助于学生科学方法的养成; (5)导学案的设计要切合学生的认知特点和知识基础. 2 高中物理导学案设计策略 第十六章 动量守恒定律 16.4 碰撞 【教学目标】 1.会用动量守恒定律处理碰撞问题。 2.掌握弹性碰撞和非弹性碰撞的区别。 3.知道对心碰撞和非对心碰撞的区别。 4.知道什么是散射。 重点: 难点: 【自主预习】 1.如果碰撞过程中机械能守恒,这样的碰撞叫做________。 2.如果碰撞过程中机械能不守恒,这样的碰撞叫做________。 3.一个运动的球与一个静止的球碰撞,如果碰撞之前球的运动速度与两球心的连线在________,碰撞之后两球的速度________会沿着这条直线。这种碰撞称为正碰,也叫________碰撞。 4.一个运动的球与一个静止的球碰撞,如果之前球的运动速度与两球心的连线不在同一条直线上,碰撞之后两球的速度都会________原来两球心的连线。这种碰撞称为________碰撞。 5.微观粒子相互接近时并不发生直接接触,因此微观粒子的碰撞又叫做________。 6. 弹性碰撞和非弹性碰撞 从能量是否变化的角度,碰撞可分为两类: (1)弹性碰撞:碰撞过程中机械能守恒。 (2)非弹性碰撞:碰撞过程中机械能不守恒。 说明:碰撞后,若两物体以相同的速度运动,此时损失的机械能最大。 7.弹性碰撞的规律 质量为m 1的物体,以速度v 1与原来静止的物体m 2发生完全弹性碰撞,设碰撞后它们的速度分别为v ′1和v ′2,碰撞前后的速度方向均在同一直线上。 由动量守恒定律得m 1v 1=m 1v ′1+m 2v ′2 由机械能守恒定律得12m 1v 21=12m 1v ′21+12 m 2v ′22 联立两方程解得 v ′1=m 1-m 2m 1+m 2v 1,v ′2=2m 1m 1+m 2 v 1。 (2)推论 ①若m 1=m 2,则v ′1=0,v ′2=v 1,即质量相等的两物体发生弹性碰撞将交换速度。惠更斯早年的实验研究的就是这种情况。 ②若m 1?m 2,则v ′1=v 1,v ′2=2v 1,即质量极大的物体与质量极小的静止物体发生弹性碰撞,前者速度不变,后者以前者速度的2倍被撞出去。 ③若m 1?m 2,则v ′1=-v 1,v ′2=0,即质量极小的物体与质量极大的静止物体发生弹性碰 撞,前者以原速度大小被反弹回去,后者仍静止。乒乓球落地反弹、台球碰到桌壁后反弹、篮球 第1节《质点参考系和坐标系》(1课时)编写人: 方申马继元审核人:刘学明授课时间:2016年8月21日 【课前预习】 【预习目标】 1、理解质点的定义,知道质点是一个理想化的物理模型。初步体会物理模型在探索自然规律中的作用。 2、理解参考系的概念,知道当选用不同参考系时,对同一运动的描述可能是不同的。 3、理解坐标系的概念,会用一维坐标系定量描述物体的位置以及位置的变化。 【预习指导】 依据学习目标先自学课本,查阅相关资料,完成“自主学习”部分,用红笔在导学案上标注重点、难点、疑点。尝试完成后面的练习。 【自主学习】 知识点一:物体和质点 机械运动:物体的空间位置随时间的变化。(简称运动) 第一部分:物体与质点,并完成下列问题: 【阅读】教材P 9 1、雄鹰拍打着翅膀在空中翱翔,足球在绿茵场上飞滚……在这些司空见惯的现象中,雄鹰、足球都在做机械运动。要准确描述物体的运动是有困难的,你知道困难出在哪里吗?。 2、描述物体的运动时,是否可以将问题简化呢?(思考) 3、用来代替物体的___________的点称为质点。 【思考与交流】 1.地球是一个庞然大物,半径约为6400km,与太阳相距1.5×l08 km,研究地球绕太阳的公转时,能不能把它看成质点? 研究地球的自转时,能不能把它看成质点? ;。 2.撑杆跳高是一项非常刺激的体育运动项目,一般来说可以把撑杆跳高分为如下几个阶段:助跑、撑杆起跳、越过横杆。思考后回答,在下列几种情况下运动员能否被看作质点,从中体会质点模型的建立过程。 (1)教练员针对训练录像纠正运动员的错误时,能否将运动员看成质点? 。 (2)分析运动员的助跑速度时,能否将其看成质点? 。 (3)测量其所跳高度(判断其是否打破纪录)时,能否将其看成质点? 。 归纳物体简化为质点的条件。 课题波的图象使用时间 主备人使用人 课时 安排学习目标 1、能够通过描点的方法作出波的图象,理解波的图象的物理意义。 2、知道什么是简谐波。 3、通过用图象描述横波,加强利用图象分析问题的能力。 预习导学 请学生自主学习教材第十二章第2节P27内容,快速阅读,完成下列问题。 1.波的图象也称为 ,简称波形。 它是用横坐标表示在波的传播方向上各质点的 , 纵坐标表示某一时刻各质点。 2.如果波的图象是 ,这样的波叫做正弦波,也叫。介质中有正弦波传播时,介质的质点在做。 3.波的图象表示、的位移, 振动图象则表示、的位移。 合作探究 合作交流一:波的图象与振动图象的区别 振动图象波动图象 1.两个图象的纵坐标 , 2.振动图象的横坐标表示 ,O点为质点的 , 波的图象的横坐标表示。 3.两种图象的形状。 4.振动图象表示 , 波的图象表示。 合作交流二:由波的图象可获取的信息 1、可以直接读出在该时刻沿传播方向上各个质点的位移x; 2、可以读出在波的传播过程中介质中各质点的振幅A,且所有点的振幅; 3、可以判断沿传播方向上各质点在该时刻的运动方向; 判断方法: 4、可以画出经过一段时间后的波形图。 画图方法: 迁移训练1:如图所示为一列向右传播的简谐波在某时刻的波形图试求出波形图上A、B、C、D四个质点的振动方向. 迁移训练2:如图所示为一列简谐波在某时刻的波形图,已知图形上某点的振动方向如图所示,试求这列波的传播方向。 迁移训练3:如图所示为一列简谐波在某时刻的波形图,已知图形上某点的振动方向如图所示。试画出再经过T/4、3T/4和5T/4时的波形图。 拓展练习 1、下图所示为一列向右传播的简谐横波在某时刻的波形,由图像可知() A.质点b此时位移为零 B.质点b此时向-y方向运动 C.质点d振幅是2cm D.质点a再经过T/2通过的路程是4cm,偏离平衡位置的位移是4cm 第一题图第二题图 2、如上图所示,为一列沿x轴负方向传播的简谐波在某一时刻的图像,下列说法 正确的是() A.该时刻a点和d点处的质点位移相同,加速度方向相反 B.该时刻b点和c点处的质点位移相同,速度方向相同 C.质点b比质点c先回到平衡位置 D.质点a比质点d先回到平衡位置 3、一列简谐波在t=0时刻的波形图如下图(a)所示,下图(b)表示该波传播的 介质中某质点此后一段时间内的振动图象,则:若波沿x轴正方向传播,(b)图应为() A. a点的振动图象 B. b点的振动图象 C. c点的振动图象 D. d点的振动图象 4、关于如下图所示的波形图,下列说法不正确的是() A.此列波各质点的振幅是0.1m B.x=15m处质点的位移是0.1m 高一物理新教材的特点及新教材使用的感受 山东省临邑第一中学/迟晓云 摘自:《高中物理网》 高中物理新教材的特点 我认为高中物理新教材有如下特点: 第一、调整结构,缩小初高中台阶 合理的教材结构,有利于学生学习、掌握所学知识、培养能力。为了探索更合理的教材结构,降低了初高中的台阶。 第二、兼顾两类课程 学习两类不同课程的学生在高一使用同样的教材,高二后再分开。教材无论在知识的要求还是在能力的要求上都要有所区别,有所不同。为了体现这种弹性,教材中通过增设栏目(如思考与讨论、边框、旁批等)、小字补充等手段,将教学内容分为必学和选学。必学内容是对全体学生的基本要求,也是全体学生经过努力可以达到的要求。选学内容不作考查,由教师根据实际情况自行选择。增加了阅读材料的数量和深广度, 第三、循序渐进,铺好台阶 在新教材中,在教学内容的安排和讲述方式方面,都充分注意贯彻循序渐进的原则,以符合学生的认知规律。 这样,对全体学生来说,应当强调在高一年级要着重打好基础,而不应要求所谓“一次到位”。“一次到位”实际上做不到,因为它违反了学生的认识规律。循序渐进地逐步加深,逐步提高,对程度较好或较差的学生都是必要的。 第四、重视物理方法的渗透 教材在叙述中注意渗透分析问题的方法。物理学在长期的发展过程中形成的科学方法,不仅对物理学的研究,而且对整个自然科学甚至社会科学的研究都有较大影响。能力的高低,一定意义上表现为掌握方法的多少和运用方法的灵活、熟练程度。在高中物理的教学中,要让学生初步领会一些科学方法。领会方法要重在“潜移默化”和“渗透”,而不可把方法“当作知识向学生灌输”。在新教材中,非常重视逐步“渗透”方法。渗透或指点了理想化模型的方法、极限的思想、等效的方法、控制变量的方法等,而且注意让学生逐步积累,逐步体会。 第五、强调能力培养 在新教材中,我们在讲清概念的同时,比较注意能力和方法的训练与培养。 ①注意了叙述的启发性,给学生留有较多的独立思考余地。培养学生独立思考的能力和习惯。在学生通过运用新版《普通高中物理课程标准》解读.pdf

高中物理新课程的特点及教学策略

(完整版)人教版高中物理新旧教材知识对比

高中物理导学案()

人教版高中物理新课标教材特点

高中物理:时间和位移导学案(教师版)

高中物理选修3-4全册导学案

高中物理新课改教材的特点

教科版高中物理选修3-1全册学案.

高中物理教材解读

人教版高中物理必修二高一导学案.docx

高中物理学习的特点及学习的方法介绍

高一物理新教材分析

普通高中物理新教材的特点

高中物理导学案教学模式概述及设计策略お-2019年精选文档

人教版高中物理全套教案和导学案16.4

高一物理导学案

高中物理-波的图象导学案

高一物理新教材的特点及新教材使用的感受