新国际贸易与经济地理理论及其发展

--2008年诺贝尔经济学奖得主的理论贡献

何光辉,庄雪峰,杨咸月(复旦大学经济学院,上海社科院部门经济研究所)

经济理论与经济管理2009/4

[摘要]2008年诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼将规模经济、产品差异与运输成本引入一般均衡分析模型,其开创性的研究使贸易理论和经济地理这两个曾经是相互独立的经济学分支融合到一起,成为新贸易理论发展的先导;作为创始人,他还将新经济地理学融入了主流经济学。此外,克鲁格曼还与几位合作者打通了新经济地理学与城市地区经济学传统研究之间的通道,并对国际货币经济学做出了重要贡献。

贸易理论和经济地理传统上是经济学相互独立的两个分支,但近年来通过理论创新它们日益紧密地融合到一起。20世纪80年代末,学者们开始将规模经济融人到区位与贸易的一般均衡模型中,从而使早期的定性分析定量化,并提出了许多有重大影响的观点。经济地理学者与重新对此领域感兴趣的经济学家一道,运用新的分析工具,形成了新经济地理学。其中,克鲁格曼(Krugman)的贡献最大,被普遍认为是新经济地理学的创始人。

一、基础模型:规模经济与垄断力

20世纪70年代末,一些学者阐述了如下观点:即使缺乏比较优势、规模经济和不完全竞争也会产生贸易,其中,最清晰有力地阐明了这一革命性新方法的是克鲁格曼。他发表于《国际经济学》杂志题为“收益递增、垄断竞争和国际贸易”的简短论文具有双重意义。该文不仅包含了可用以解释产业间贸易的新贸易理论,而且还孕育了后来的新经济地理学:生产要素和经济活动的区位特征可以放在一般均衡模型的框架中进行严格分析。

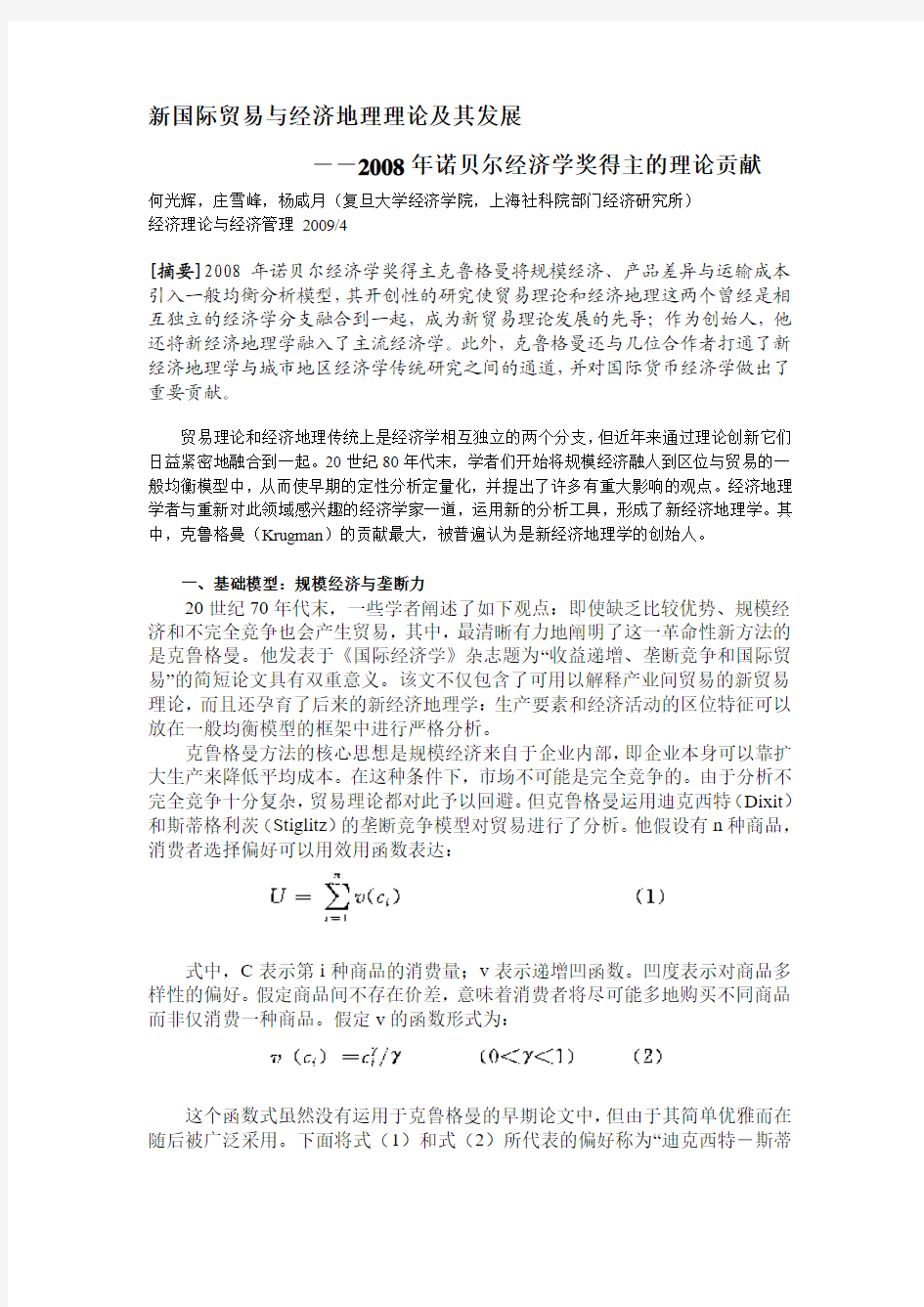

克鲁格曼方法的核心思想是规模经济来自于企业内部,即企业本身可以靠扩大生产来降低平均成本。在这种条件下,市场不可能是完全竞争的。由于分析不完全竞争十分复杂,贸易理论都对此予以回避。但克鲁格曼运用迪克西特(Dixit)和斯蒂格利茨(Stiglitz)的垄断竞争模型对贸易进行了分析。他假设有n种商品,消费者选择偏好可以用效用函数表达:

式中,C表示第i种商品的消费量;v表示递增凹函数。凹度表示对商品多样性的偏好。假定商品间不存在价差,意味着消费者将尽可能多地购买不同商品而非仅消费一种商品。假定v的函数形式为:

这个函数式虽然没有运用于克鲁格曼的早期论文中,但由于其简单优雅而在随后被广泛采用。下面将式(1)和式(2)所代表的偏好称为“迪克西特-斯蒂

格利茨偏好”。克鲁格曼进一步假设只有劳动力一种生产要素(因而所有国家拥有相同要素比例),且所有商品的生产成本函数相同。假设规模报酬递增,生产任一商品i需要Zi劳动力:

式中,xi是商品i的产量;是固定成本。如果市场完全出清且可以自由进入,则在均衡状态垄断竞争厂商的利润为零。这个模型可以解出3个未知量:每一商品相对于劳动的价格pi/w(w是工资率),每一商品的产量xi以及商品数量n。

克鲁格曼首先讨论这一经济中的垄断均衡,从贸易和地理角度介绍两国模型,然后再研究国家间产生贸易的可能性。假设两个国家有着相同的偏好、技术和经济规模。可以对两种情形进行比较:(1)自给自足,由于高昂的运输成本等使得贸易无法进行。(2)自由贸易且无交易成本。对于第二种情况,可以将经济规模视为两个国家的加总,且全世界生产量和消费量的确定等同于世界上只有一个国家(大国),因此,商品种类更多。由于国家相同,商品种类应该是自给自足情形下的两倍。每个国家专门生产某些商品,因而采用规模经济固有的固定成本生产函数,但哪些商品在哪里生产无法确定。贸易会占到每个国家GDP 的一半,与自给自足情形相比,消费者有更多可供选择的商品。尽管两个国家具有相同的技术和要素比例,贸易仍然会增进福利,因为生产多样化增加了。在克鲁格曼效用函数的假设下,贸易还降低了单位成本,但该模型没有考虑商品在国家间的分配。

克鲁格曼用式(1)表示消费者偏好,公式(3)表示生产成本,所产生的贸易方式与现实数据一致。他还讨论了在劳动力可以流动时两国间的贸易障碍所产生的影响,这是他后来从事“新经济地理学”研究的先导。运用上述简单模型,他认为在没有贸易时,该地区的消费者福利在劳动力最多时达到最大,因此劳动力倾向于向初始时劳动力最多因而产品种类也最多的地区迁移。这种机制产生了一种集聚过程,导致了集中和城市化。该模型因此包含了人口变化的因素,但在1979的模型中被没有涉及的一些特征所淡化。

二、新国际贸易理论及其发展

在克鲁格曼分析的基础上出现了大量模型用以研究规模报酬和垄断竞争对贸易方式的影响。

(一)运输成本和贸易:国内市场效应

推动贸易增长的一个非常重要因素是运输成本的下降。但长久以来许多贸易模型并没有考虑运输成本。克鲁格曼的第二个开创性贡献就是将运输成本引入了1979年的模型中。这使得他对贸易的精确分析与国内市场效应一致,厂商倾向于集中在大市场周围,这解释了为什么偏好与贸易方式有关,一国倾向于出口在国内有较大市场的商品。国内市场效应非常易于理解:在收益与运输成本同时增加的情况下,厂商具有将生产集中于最大市场周围的激励。生产集中在同一地方就有可能出现规模经济;而产地靠近最大市场可使运输成本最低。国内市场效应

从需求方面解释了一国在生产某种特定商品方面为什么具有优势。由于较大规模经济中的商品价格和运输费用较低,工人的福利会更好。

(二)新贸易理论的进一步研究

克鲁格曼发表于1979年和1980年的论文表明,基于规模报酬递增和垄断竞争假设的模型可以很好地解释统计数据所反映的重要贸易方式,可与传统的要素禀赋放在一起加以分析。克鲁格曼等人提出了产业间贸易和产业内贸易的综合模型,赫尔普曼(Helpman)和克鲁格曼则使其更加一般化。尤其重要的是,新旧贸易理论的融合导致可用实验来预测跨国间贸易方式的差异,为拓展双边贸易的实证研究奠定了基础,研究者可以对新理论进行实证评估。

另一个现象是大量产业内贸易发生在发达国家间的知识密集型产品之间,这些产业通常由跨国公司主导。赫尔普曼分析了这种模式,发展了由跨国公司主导的知识密集型产业间的国际贸易理论,在这里,跨国公司对R&D的固定成本作出反应。赫尔普曼和克鲁格曼将这些相关理论进行了整合并加以拓展。该文献全面展现了新贸易理论,并进一步研究了它所涉及的各种问题,目前在这个领域它仍是重要的参考文献。

新贸易理论已经深深地影响了贸易政策分析。该理论预示了贸易自由化对贸易方式、生产区位和要素报酬的影响。它还可用于福利分析。然而,现实模型很容易变得太复杂而难以进行计量,取而代之的是出现了大量关于标准数据模型的文献。

(三)相关的实证研究

传统理论无法解释的贸易现象(如发达国家间大量的产业间贸易、贸易自由化引起的产业间贸易的增长)推动了新贸易理论的发展。克鲁格曼在1979年提出的简单的单要素模型能够解释这些现象。将新模型与传统的要素禀赋理论相结合可构建更细致的假设。这个综合模型表明:(1)任意两国间的贸易量会因相对要素禀赋不同而增加,因国家大小不同而减少。(2)两国间产业内贸易占总贸易的份额与资本--劳动比的差异呈负向关系,与规模的差异呈正向关系。综合模型以迪克西特--斯蒂格利茨偏好为基础,且双边贸易流量、生产要素和国家规模之间关系的精确函数形式甚至可以用特定的生产函数来表达。

丰富的预测模型激发了大量实证文献的出现。由赫尔普曼所做的早期实证检验支持了新贸易理论。但其后的研究得出了不同结果,例如,赫迈尔斯(Hummels)和莱文索恩(Levinsohn)在分析发达国家间贸易和欠发达国家间贸易时,发现数据与理论非常吻合。他们考虑了旧理论强调的要素禀赋和新理论关注的报酬递增及产品差异。近期的研究倾向于支持理论预测。安特维勒(Antweiler)和特勒尔(Trefler)注意到赫尔普曼和克鲁格曼提出的模型预示有关进出口产品的要素成分取决于规模经济的程度。他们发现,如果模型中的规模经济得以改善,则大概有三分之一的产业具有规模报酬递增特征。

三、新经济地理学及其发展

克鲁格曼在一篇论文中考虑了产品差异和垄断竞争情境中的要素流动。没有

贸易时,规模较大地区由于产品品种较多而为其居民提供较高福利,因而提供了移民激励。移民激励越强,向较大地区转移的人数就越多;在没有移民限制下,该地区在其变成最大时的人口达到均衡。如果地区间没有内在差异,这一过程仅由区域初始规模不同而被触发。如果区域不同如劳动生产率不同,仍有可能在某种初始条件下达到低效率均衡。如果赋予拥有最低外生生产率的地区有较大的初始市场规模,那么大量积聚的移民会使这个地区在低生产率上达到均衡。直到12年之后,这些思想才由克鲁格曼引入核心--外围模型,新经济地理学开始发展。为了评价这个模型的深远意义,我们先来看一下空间经济学的发展背景。

(一)空间经济学的发展背景

将空间和竞争均衡结合起来是个重大挑战。贸易理论一直将空间异质性作为外生变量,仅根据要素比例和技术差异来分析贸易方式。自马歇尔开始,许多区域研究认识到,规模经济性驱使经济活动集聚,同时假设规模经济性外生于单个企业但内生于产业或城市,因此与完全竞争一致。但其缺点是,有关外部规模经济的性质相当模糊,因此在实证上很难对外部性进行衡量。由克鲁格曼发起的新经济地理学假设内部规模经济性和非完全竞争打破了这一局限。由于大市场会使产品多样化、成本降低,市场价格引起的资金外部性驱使集聚发生。当家庭或厂商在市场上交易时,交易价格一般会对其他主体产生影响,在开始时存在某种形式的市场不完备性,这种影响可看成是外部性。

更为精致的模型由藤田和小川葛生(Fujita and Ogawa)在马歇尔外部性的基础上提出来。但这些文献依赖于外部规模经济的假设,其影响力由于缺乏微观基础而受到限制。

(二)新经济地理学的核心--外围模型

经济地理学的最近发展主要建立在与外部相对的内部、规模经济和垄断竞争基础上。克鲁格曼的核心--外围模型的开创性贡献推动了新经济地理学的发展。藤田的研究对克鲁格曼的分析起到了铺垫作用,以迪克西特--斯蒂格利茨垄断性竞争和区位派生均衡为基础建立了积聚区位模型,但没有考虑农业部门和地区间的移民。

世界上有一半以上的人居住在城市。在许多国家,大部分人生活在高度发达的城区(中心),只有少数人生活在落后的农业区(外围)。克鲁格曼的模型就是用来解释这种模式的普遍性。他在模型中引人工人(消费者)流动,这与克鲁格曼的贸易模型中引入运输成本相似。这时,有两类商品:(1)食品,假定同质且生产规模报酬不变;(2)制成品,这类商品种类多样,每种商品均为规模报酬递增,在垄断竞争的市场上出售。消费者偏好用食品的科布--道格拉斯函数和制成品次效用表示,次效用由替代弹性为常数的迪克西特--斯蒂格利茨效用函数(参见式(2))给出。

这里以基本条件(偏好与生产函数)相同的两个地区为例加以说明。商品可以从一个地区出口到另一个地区。农产品进行无成本贸易(后文将放松这一假设),但是制成品需要运输成本(冰山成本)。这时,有两类个体:(1)制造业工人,可以自由选择去提供最高效用的地区;(2)农民不能迁移。需要分析的是人口和经济活动如何在这两个地区间分配。制造业会集中于一个地区吗?人

口会在工业化的核心地区和农业化的外围地区之间进行分割吗?

模型取决于厂商和个人的地区选择。厂商会选择较大的市场,利用生产的规模经济性和节约运输成本的优势。个人具有迁至较大地区的激励,因为那里有更高的工资和种类更多的商品。这种倾向会拉大市场规模的差距并加剧厂商和个人的迁移,因此存在循环因果关系。克鲁格曼建立了严格模型描述这种循环因果过程。

但也存在反向作用力。如果所有厂商都到大地方,只有一个厂商迁到外围地区,那么它在该制成品市场几乎成了独占者,将自己的产品卖给当地农民和自己员工,同时受到进口产品(取决于运输成本)的竞争。该厂商还受制于劳动市场,员工只有得到足够高的实际工资才愿意留在小地区生活。制造业工人的福利取决于厂商支付的工资、该厂商生产的消费品价格(由于没有运输成本,价格相对较低)、需负担运输成本的进口商品价格。所有这些因素的综合作用可能使得不是一家而是数家厂商选择落户于较小地区,因此可能达到分散均衡,生产在两个地区同时出现。这种情况发生与否取决于运输成本、规模经济和偏好之间相互复杂的影响。

其他因素如较大地区的拥挤成本或地价上升也会导致分散而非集中(克鲁格曼的原创模型没有考虑这些特征)。克鲁格曼分析的相对静态结果使我们领悟:如果运输成本下降或具有收益递增的技术扩散,为什么会导致城市化以及核心一外围结构的形成?这一趋势在工业化过程中非常重要。

克鲁格曼的观点也可解释为什么区位选择可能发生灾难性的变化。假设初始均衡是对称的,两个地区的人口各占一半。贸易成本如果开始下降,它不会立即对移民和生产区位产生影响。但一旦成本降至临界值以下,累积过程就开始形成。即使所有外生条件都相同,区域内部的不平衡也会内生地出现。因此,我们会看到集聚趋势发展到某一点时会突然变得很强大。藤田、克鲁格曼和沃纳布尔斯(Venables)研究了在其他条件出现分散时,一些参数值如何因制造业活动而出现了集中。

(三)新经济地理学的进一步发展

基于一些特定假设,克鲁格曼从非常简洁的模型中得出了引人注目的结论。随后许多文献致力于探讨这些假设的重要性。例如,奥塔魏诺(Otta-viano)等人提出了线性而非迪克西特--斯蒂格利茨偏好的集聚模型。他们发现最初模型的结论并没有发生改变。克鲁格曼最初模型的一个关键假设是农产品进行无成本的自由贸易,这与现实不符,农产品的运输成本至少与制成品一样高,这将抵消国内市场效应。但藤田、克鲁格曼和沃纳伯尔斯指出,在部门和差异性农产品有运输成本的情况下,也存在相似的机制,运输成本下降会激发集聚发生。

核心--外围的基础模型带动了有关空间问题的经济分析,由此将经济地理学融入主流经济学。最近15年来出现了强调规模经济的大量文献,克鲁格曼本人也是主要的贡献者。其中一个研究路线是强调厂商间投入产出链的重要性,将之作为集聚倾向的另一种解释。这种投入产出链是理解劳动流动程度低情形中(如许多欧洲国家)的区位经济活动的关键。克鲁格曼和沃纳伯尔斯第一次对投入产出链进行了研究。其主要思想是,新厂商进入一个地区会增加市场的上游供应者(与后向联系相对照的是前向联系激励工人迁移)。当上游供应商以较低成本生产时,下游生产者的成本由于规模报酬递增也随之降低。上、下游厂商之间

的相互影响将驱使产生集聚的累积过程。如果劳动力流动缓慢且劳动力供给无弹性,那么生产的集中会使工资上升。这会产生两个相反影响:较高的家庭收入导致需求增加,但较高的工资也使厂商利润下降而使外围更具吸引力。结果存在多种可能的均衡。

克鲁格曼还与几位合作者打通了新经济地理学与城市地区经济学和传统研究之间的通道。这些贡献尤其表现在寻求解决新城市会在什么时间和地点出现等基本问题。他们强调农业部门的土地需要与工业部门的规模经济如何相互影响。只要人口规模不大,均衡结果将是单中心经济,这与杜能的经典研究相一致。

(四)经验证据

近年来关于新经济地理学有效性的实证研究获得了发展。一些发现支持该理论的某些假设,如市场规模与工资之间的正向关系,市场规模与移民之间的关系,后向联系的重要性等。也有证据表明生产效率得益于人口密集区域的区位,尽管识别其中的作用机制仍然是研究中面临的挑战。关于国内市场效应的证据并不一致,同样,集聚与规模报酬递增及贸易成本重要性之间的关系也没有获得一致性证据。

除了上述成就外,克鲁格曼对于贸易理论,他还分析了战略贸易政策,即一个国家有动机通过设置贸易障碍(如关税)来影响贸易条件。厂商间完全竞争的传统贸易理论对此进行了很好的论证。在因规模经济形成的专业化产生贸易行为时(与新贸易理论所描述的那样),战略贸易政策仍然起作用,并与产业规制问题紧密联系。

克鲁格曼对国际货币经济学也做出了重要贡献。克鲁格曼创立了货币危机的新分析框架。如果一些基本面因素恶化(如与其他国家相比存在较高的长期通货膨胀),政府仍要维持固定汇率从长期看是不可行的,尽管通过大量买卖货币可在短期内维持住。理性投资者预期政府的外汇储备在未来将流失殆尽,结果引发了投机,对该国货币进行攻击。克鲁格曼的简单模型切中货币危机的基本机制,推动了后续研究。

在相关研究中,克鲁格曼分析了目标区汇率变化。这一目标区是中央银行允许汇率浮动的范围,如欧盟国家在欧元出现前的欧洲汇率机制就设有货币目标区。克鲁格曼构建了经典模型,用来分析汇率是如何在这个区间内浮动的。其基本思想是,在区间中部,汇率上下波动,预期变化为零。在接近区间顶部,汇率下降比上升的可能性大,预期变化为负。理性投资者知道汇率的这种变动,可用期权定价模型来分析汇率在区间内的变化。实际上,可信区间倾向于稳定汇率波动。克鲁格曼的基础性分析引发了随后的大量研究。

★国际贸易理论(第三版)(ZK028C) 第一章导论 1、【164096】(单项选择题)在国际贸易中,由商品进口国和出口国通过第三国进行的贸易,对第三国来说,叫做()。 A.总贸易 B.有形贸易 C.直接贸易 D.转口贸易 【答案】D 2、【164097】(单项选择题)在国际贸易中,商品交换国之间从事的纯粹的商品交换,不含任何加工成分,这种贸易称为()。 A.一般贸易 B.加工贸易 C.直接贸易 D.转口贸易 【答案】A 3、【164099】(单项选择题)技术贸易和服务贸易属于()。 A.转口贸易 B.无形贸易 C.总贸易 D.有形贸易 【答案】B 4、【164102】(单项选择题)世界贸易组织建立于()。 A.1995年1月1日 B.1993年1月1日 C.1994年1月1日 D.1996年1月1日 【答案】A 5、【164104】(单项选择题)第八轮多边关税及贸易谈判又被称为()。 A.乌拉圭回合 B.东京回合 C.尼克松回合 D.狄龙回合

【答案】A 6、【164124】(单项选择题)某年世界出口货物贸易额为1.6万亿美元,进口货物贸易额为1.7万亿美元,该年国际货物贸易额为()。 A.0.1万亿美元 B.1.6万亿美元 C.1.7万亿美元 D.3.3万亿美元 【答案】B 7、【164133】(单项选择题)GATT是下列哪个组织的缩写()。 A.世界贸易组织 B.世界银行 C.国际货币基金组织 D.关税与贸易总协定 【答案】D 8、【164121】(简答题)为什么需要在关税与贸易总协定的基础上建立一个正式的国际经济贸易组织? 【答案】(1)《关税与贸易总协定》仅是根据《关税与贸易总协定临时适用议定书》生效的临时协议,并不是正式生效的国际公约。从传统的法律和组织来看,关税与贸易总协定是众多国际机构中级别最低的一个,没有自己的组织基础,仅是一个政府间的行政协议。 (2)关税与贸易总协定各缔约方同意临时接受关税与贸易总协定的法律义务,这就使一些国家以此为理由,在自己的贸易立法或政策制定中时常偏离关税与贸易总协定的基本义务,削弱关税与贸易总协定的权威性。 (3)关税与贸易总协定不能适应国际经贸环境的巨大变化,尤其是不能适应经济全球化和知识经济发展的要求。关税与贸易总协定仅管辖货物贸易,而农产品、纺织品和服装还不受关税与贸易总协定贸易自由化的约束。 (4)关税与贸易总协定的争端解决机制在做出决策时要求所有缔约方“完全协商一致”,只要有一个缔约方不同意解决争端专家小组的仲裁结果,则该解决争端专家小组的报告就不能通过。因而,关税与贸易总协定很难在公正、客观基础上按关税与贸易总协定本身的规则对缔约方之间的贸易争端做出裁决。 (5)《关税与贸易总协定》是各缔约方在经济贸易利益关系调整过程中妥协的产物,是一个“软法律文件”。 9、【164106】(多项选择题)下面属于对外贸易管理制度的有()。 A.关税 B.配额 C.许可证 D.海关估价 E.政府采购 【答案】A,B,C,D,E

【案例讨论要点解答】 第二章地理环境与国际贸易 【案例讨论要点解答】 某年夏季,我国某公司出口一批沥青运往西非,租用了外国商船,沥青包装则采用5层牛皮纸袋。当商船沿印度洋穿过亚丁湾、曼德海峡进入红海后,沥青逐渐融化。红海位于干燥炎热的亚热带地区,降水稀少,蒸发强烈,周围是干旱的荒漠,没有大河流入,主要靠从曼德海峡流经印度洋的海水补给,因此,海水的温度和盐度都很高,表层海水的最高温度可达32℃ ,含盐度一般都在4%以上,是世界上水温和含盐量最高的内海之一。由于红海气温高,沥青开始融化,并透过纸袋粘在货仓地板上。该商船顺序通过苏伊士运河进入地中海、大西洋后,沿途气温有所下降,使粘在货仓地板上的沥青又凝固起来。结果到目的港后,卸货十分困难,清理打扫船舱更困难,最后结算,卖沥青赚来的外汇用于洗舱费还不够。 问题:为什么我国公司会得不偿失世界各海域的不同气候类型将如何影响国际贸易中的商品运输如果由你来运输沥青到西非,你将如何安排 要点解答: 显然,我国公司在安排此单运输时,忽略了世界各海域的不同气候类型,以及对贸易运输和商品质量的影响。所以损失是必然的。 气候变化会影响对外贸易中商品的包装、储存和运输。例如,商品输往冬季气候寒冷的国家或地区,储存、包装、运输过程中要注意防冻;而易腐烂、霉变的商品在输往气温高、降水多的国家时,则要注意防腐、防霉和防雨。 其实,此单运输中有三个关键要素要统筹考虑:气候变化、商品质量特性及包装、运输工具。考虑的沥青的质量特性,如果是在冬季运输,自然不会有问题;如果是在夏季运输,从我国通过传统海运运

往西非,那么就要首先设计好包装,最好使用桶装,而不应是纸袋包装;如果包装无法改变,就要选择好路线与运输工具,最好通过陆运运往西欧或南欧,再转海运运往西非。 第六章世界石油及大宗农矿原料贸易地理 【案例讨论要点解答】 我国加入WTO后,粮食生产将受到一定的冲击,但同时在立足粮食自给的基础上,也多了一种通过贸易方式解决粮食安全问题的备选政策方案。那么,国际市场对解决我国粮食安全问题提供的空间有多大,则是一个需要探讨的问题。 近年来,世界粮食市场的贸易量大致上是2亿吨或者更少些,这个数量基本上只是为了满足具有购买力的那些粮食进口国的有效需求,而不是为了解决世界的缺粮或饥饿问题。因为农场主明白:世界市场上粮价不景气的时候,多生产粮食是不合算的。换言之,现有粮食可以保障粮食安全。但是,这并不等于我国粮食安全问题的解决有一个供给充裕的国际市场条件,因为世界粮食安全仍面临严峻的挑战,主要表现在发达国家粮食生产贸易优势的巩固与发展中国家粮食严重不足的矛盾及发展中国家营养不足人数多等方面。 世界粮食供应依靠少数发达国家是粮食安全的“巨大隐忧”。发达国家利用自身优势,通过多种方式巩固其作为世界粮食主要供给的地位。少数几个发达国家的粮食出口量占世界粮食贸易总量过大的比重,会由于这些国家粮食生产、储备状况及有关政策的变化,直接影响世界粮食安全。70年代初的世界性粮食危机就是一个很好的例子。当时世界粮食储备量下降到了不安全的边缘;由于美国粮食受灾减产,使本已脆弱的粮食市场急剧恶化,造成世界性的粮食危机。 问题:我国应如何改革和完善现存的贸易政策、贸易方式及策略,充分利用国际市场来解决粮食安全问题?

浅谈克鲁格曼新经济地理学理论的核心内容09资城李家选 【内容提要】本文简要分析了新地理经济学的产生背景,介绍了新经济地理学派的代表人物克鲁格曼的主要经济地理观点。侧重于三方面:新贸易理论、空间经济模型及产业集群。最后,对克鲁格曼经济地理学的特点做以阐述。 【关键词】克鲁格曼经济地理学新贸易理论空间经济模型产业集群 一、引言 20世纪80年代兴起的新贸易和新增长理论在解释行业内贸易、专业化和无限增长方面获得长足进展,对传统贸易与增长理论做出了具有重大意义的补充。新贸易理论所揭示的专业化与贸易机制及新增长理论所阐明的“无限增长”原理与传统经济地理研究中的集聚现象的相似性,一下子拉近了这三方面理论之间的距离,这种“新经济地理学”吸收了城市经济学、区域科学和经济区位论等有关空间经济的传统思想,结合产业组织理论有关不完全竞争和收益递增模型的最新进展,试图构建“空间经济”的理论体系。新经济地理学的理论基础主要是报酬递增思想、复杂科学所强调的路径依赖和“锁定”等概念以及D-S模型。新经济地理学的研究主题主要有两个,即经济活动和经济增长的“空间集聚”和“区域集聚”。研究方法主要是采用数学定量分析,将现实中的现象高度抽象化、模型化,建立了大量的数学模型,这些模型包括:中心—外围模型、国际专业化模型、全球和产业扩散模型、区域专业化模型及历史和期望对区域发展影响的模型等。 作为新经济地理学的代表人物,保罗·克鲁格曼在亚洲金融危机爆发之前,曾

就一些国家经济的潜在危机做了的研究涉及了一系列区域发展问题,如贸易、外部经济、工业区位与聚集、战略性产业政策、全球化、历史和“路径依赖”的作用、经济和货币一体化对经济增长的影响等。本文拟对其主要内容做以介绍和分析。 二、新贸易理论 1、传统的贸易理论 亚当·斯密的绝对成本论:认为各国相同产业生产成本存在差异,贸易可使各国按生产成本最低原则安排生产而获利。 大卫·李嘉图的相对成本说:认为决定国际贸易的不是绝对成本的低廉而是相对成本的低廉。每一个国家,不管处于何种发展水平,均可生产本国相对成本低的产品,然后进行贸易。 俄林的资源禀赋说:将国际贸易的决定因素由劳动成本差别推广为生产要素投入量的相对差别,认为各国生产要素资源的相对丰裕程度是决定国际贸易产生和流向的根本原因。 十分明显,以上贸易理论均基于国家间的差异,尤其是生产要素的相对差异来解释贸易。这意味着,国家间的相似性与贸易量之间有相反的关系。然而,大量的世界贸易,大多数的经济合作与发展组织成员间的贸易,是在生产要素禀赋相似的国家进行的。而且,战后以来的大部分年份,工业国之间的贸易占这些国家收入的比例均在上升。以大多数标准衡量,这些国家在生产要素禀赋上,越来越趋于相似,它们的贸易产品种类也相似。新贸易理论就是试图解释这种贸易现象。 2、相似条件下的贸易理论 克鲁格曼的新贸易理论也承认国家之间的差异是贸易发生的原因之一,但是,他的观点与传统贸易理论有以下明显不同之处。 (1)克氏认为,国家之间的贸易,尤其是相似国家同类产品的贸易,代表了这些国家根据规模收益递增原理而发展专业化的结果,与国家生产要素禀赋差异关系不大。李嘉图等人的相对优势与贸易理论的基点是完全竞争和规模收益不变。新贸

第四章新国际贸易理论 一、名词解释 1、产业间贸易 2、产业内贸易 3、规模经济 4、规模报酬递增 5、外部规模经济 6、内部规模经济 7、规模经济理论 8、产品生命周期理论 一、名词解释 1、产业间贸易,是现代贸易的有效组成部分。它是指属于不同部门的商品的交易。 2、产业内贸易,是现代贸易的有效组成部分。它是指属于同一部门的商品的交易 3、规模经济,指由于生产规模的扩大而产生单个企业的生产效率的显著改进或生产成本的大幅节约,它是规模报酬递增结果的货币表现。 4、规模报酬递增,指由于生产规模的扩大而产生的单个企业的产出水平的更大幅度的提高。 5、外部规模经济,是由英国经济学家首先提出的经济概念,它是规模经济的一种表现形式,即单个厂商由于相关产业内的生产相同产品的其他企业的规模扩大所获得的生产成本的节约或生产效率的提高。 6、内部规模经济,也称垄断竞争,是规模经济的另一种表现形式,这是经济学家张伯伦首先提出的一个经济概念,即指生产差异化产品的单个厂商由于自身生产规模的扩大所获得的生产成本的显著节约或生产效率大幅度提高。 7、规模经济理论:在20世纪六七十年代,当部门内贸易替代部门间贸易成为主导性的贸易形式时,贸易理论家为探讨部门内贸易与规模经济之间的关系而建立的贸易理论。该理论的研究方式决定与贸易收益判定这类基本贸易问题。 8、产品生命周期理论:美国经济学家弗农发表于1966年的《产品周期中的国际投资与国际贸易》一文提出,试图对如下现象进行解释,即作为技术创新产品的知识密集型产品,均是以美国为代表的西方发达国家里创造发明的,而且随着产品标准程度的提高,该产品的生产于出口逐渐由原发明国转向其他国家。 二判断题 1、印度软件生产与出口业集中在班加罗尔的现象可用内部经济来解释。 2、当规模经济发生在行业水平而非单个企业水平时,这种规模经济被称为内部经济。 3、汽车换汽车的贸易被称为产业内贸易。 4、国家间收入的相似性越大,贸易的可能性越大。 5、部门间贸易的相对重要性依存于国家间经济结构的相似性。 6、以规模经济为基础的贸易可以降低出口国消费者可利用的价格。 7、在波特的竞争优势论中,一国竞争优势的发展可分为:要素推动阶段、投资推动阶段、创新推动阶段、财富推动阶段。 8、迈耶在比较优势动态模型中指出,“比较优势梯子”最下端是一种创造的比较优势。 9、产业间贸易的根本原因是为了利用规模经济。 10、在产品生命周期的成长期,创新产品的技术已扩散到国外,创新国要面临国外的竞争。 11、国际贸易新理论的两个基本前提是规模报酬递增和不完全的市场结构。 12、波斯纳的技术差距论认为,需求滞后的长度主要取决于两国的收入水平差距和市场容量差距,差距越小长度越短。 13、波斯纳的技术差距论认为,技术差距也是国家间开展贸易的一个重要原因,贸易量的大小完全取决于技术差距的长短。 14、中国的丝苗米与日本的电子宠物之间的交换称之为产业间贸易。 15、产品生命周期理论认为,如果一个国家首先成功推出了一种新产品,则这种产品将在该国经历整个生命周期。 16、内在规模经济是指厂商的平均成本随着其自身规模的扩大而下降。 二.判断题 1、错 2、错 3、对 4、对 5、对 6、对 7、对 8、错 9、错10、错 11、对12、对13、错14、对15、错16、对

国际贸易理论 国际贸易理论概述 国际贸易理论的发展大致经历了古典、新古典、新贸易理论以及新兴古典国际贸易理论四大阶段。 古典和新古典国际贸易理论以完全竞争市场等假设为前提,强调贸易的互利性,主要解释了产业间贸易。 二战后,以全球贸易的新态势为契机,新贸易理论应运而生,从不完全竞争、规模经济、技术进步等角度解释了新的贸易现象。 新兴古典国际贸易理论则以专业化分工来解释贸易,力图将传统贸易理论和新贸易理论统一在新兴古典贸易理论的框架之内。 [编辑] 一、古典国际贸易理论 古典的国际贸易理论产生于18世纪中叶,是在批判重商主义的基础上发展起来的,主要包括亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图的比较优势理论,古典贸易理论从劳动生产率的角度说明了国际贸易产生的原因、结构和利益分配。 [编辑] (一)重商主义

在15世纪末16世纪初的资本主义原始积累时期,出现了重商主义(Mercantilism)的国际贸易观点,也称贸易差额论(晚期重商主义),其核心是追求贸易顺差,代表人物有英国的托马斯·孟(Thomas Mun)。 重商主义认为,财富的唯一形式即金银,金银的多少是衡量一国富裕程度的唯一尺度,而获得金银的主要渠道就是国际贸易。通过奖出限入求得顺差,使金银流入,国家就会富裕。 [编辑] (二)重农学派 17世纪下半期,在法国出现了反对重商主义,主张经济自由和重视农业的思想,形成了重农学派(physiocratic school),其创始人是弗朗斯瓦·魁奈(F.Quesnay)。 重农学派的核心思想是主张自由经济,包括自由贸易,他们认为“自然秩序”(包括自由贸易)是保证市场均衡和物价稳定的重要机制。[编辑] (三)绝对优势理论 18世纪末,重商主义的贸易观点受到古典经济学派的挑战,亚当·斯密(Adam Smith)在生产分工理论的基础上提出了国际贸易的绝对优势理论。

一、填空题 1. 国际贸易地理是介于( 国际贸易学 )与( 地理学 )之 间的边缘学科。 2. 地理环境包括( 自然地理环境 )、( 人文地理环境 )与经济地理环境。 3. 国际贸易学的发展与地理环境密切相关,( 地理环境 )是国际贸易的基础,反过来贸易发展也会影响一国或地区自然地理环境、人文地理环境和经济地理环境的变化。 4. 国际贸易地理学是介于国际贸易学与地理学之间的,是一门兼有( 国际贸易学 )和( 地理学 )性质的边缘科学。【与书上不同,书上的是:国际贸易地理格局的演变是(社会生产力发展)和(社会分工扩大)】 5. 2007年中国的十大贸易伙伴有(欧盟)、(美国)、(日本)、 ( 东盟 )、(中国香港 )、( 韩国 )、( 中国台湾 )、( 澳大 GAGGAGAGGAFFFFAFAF

利亚)、( 印度 )以及俄罗斯。 二、选择题 1. 以下哪个不是2007年中国的十大贸易伙伴( C )。 A. 欧盟 B. 澳大利亚 C. 新西兰 D. 韩国 2. ( D )是国际贸易地理学研究的方法论基础。 A. 自然主义与人文主义 B 实证主义与反实证主义 C. 定性与定量 D. 辨证唯物主义与历史唯物主义 3. 地理大发现是在( D )。 A. 12-13世纪 B. 13-14世纪 C. 14-15世纪 D. 15-16世纪 4. 按照一定的标准,把两个或两个以上不同的但彼此有某 GAGGAGAGGAFFFFAFAF

种联系的地理事物进行分类和比较的研究方法称为( C )。 A. 理论联系实际方法 B. 综合分析法 C. 对比法 D. 案例分析与理论归纳相结合 5. 国际贸易地理学具有综合性的特点,与很多学科具有密切关系,以下哪个学科与国际贸易地理学科关系不紧密。( D ) A. 地理学 B. 经济学 C. 商品学 D. 艺术学 三、判断题 1. 国际贸易侧重从经济角度去研究国际间的贸易活动和商品流通领域中经济关系及其发展变化的规律,它与国际贸易地理在许多方面互相渗透、互为作用,形成学科之间的交叉现象是十分明显的。 (√ ) 2. 自然地理环境是指一个国家的人口、民族、语言、宗教、历 GAGGAGAGGAFFFFAFAF

国际贸易的发展及现状 随着社会和经济的不断发展,国际贸易在世界经济中的地位也越来越重要。 国际贸易理论起源于古希腊和古罗马,古希腊、古罗马的经济思想中已包含对外贸易的内容(色诺芬《经济论》,主张鼓励外国人来希腊从事贸易活动,使雅典成为国际商业中心;柏拉图和亚里士多德则关注国际交换中的“正当价格”) 国际贸易理论的发展大致经历了古典、新古典、新贸易理论以及新兴古典国际贸易理论四大阶段。 古典和新古典国际贸易理论以完全竞争市场等假设为前提,强调贸易的互利性,主要解释了产业间贸易。 古典的国际贸易理论产生于18世纪中叶,是在批判重商主义的基础上发展起来的,主要包括亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图的比较优势理论,古典贸易理论从劳动生产率的角度说明了国际贸易产生的原因、结构和利益分配。(一)重商主义在15世纪末16世纪初的资本主义原始积累时期,出现了重商主义的国际贸易观点,也称贸易差额论(晚期重商主义),其核心是追求贸易顺差。重商主义认为,财富的唯一形式即金银,金银的多少是衡量一国富裕程度的唯一尺度,而获得金银的主要渠道就是国际贸易。通过奖出限入求得顺差,使金银流入,国家就会富裕。(二)重农学派17世纪下半期,在法国出现了反对重商主义,主张经济自由和重视农业的思想,形成了

重农学派。重农学派的核心思想是主张自由经济,包括自由贸易,他们认为“自然秩序”(包括自由贸易)是保证市场均衡和物价稳定的重要机制。 19世纪末20世纪初,新古典经济学逐渐形成,在新古典经济学框架下对国际贸易进行分析的新古典贸易理论也随之产生。 古典与新古典国际贸易理论都假定产品市场是完全竞争的,这与当代国际贸易的现实也不相吻合,二战后,以全球贸易的新态势为契机,新贸易理论应运而生,从不完全竞争、规模经济、技术进步等角度解释了新的贸易现象。 新兴古典国际贸易理论则以专业化分工来解释贸易,力图将传统贸易理论和新贸易理论统一在新兴古典贸易理论的框架之内。新兴古典经济学是20世纪80年代以来新兴的经济学流派.新兴古典贸易理论依托新兴古典经济学的新框架,将贸易的起因归结为分工带来的专业化经济与交易费用两难冲突相互作用的结果,从而对贸易的原因给出了新的解释思路,使贸易理论的核心重新回到分工引起的规模报酬递增,是一种内生动态优势模型,是贸易理论和贸易政策统一的模型,是国内贸易和国际贸易统一的模型,能够整合各种贸易理论,是贸易理论的新发展。 经过长时间的发展,国际贸易理论也趋于完整,当前,国际贸易的现状是国际贸易总额不断上升,贸易分工也由水平化与垂直化不断发展,分工不断细化。货物贸易依旧是处于领先位置,但服务贸易的比重也不断上升。贸易也呈现出一体化趋势,各国不断组建区域

国际贸易地理总复习题 一、填空题 1.在奴隶制社会西方的贸易中心首先是腓尼基、迦太基然后是古罗马和古希腊,在东方则是殷商王朝。 2.封建社会的贸易中心,在南欧是意大利诸城市,北欧是汉萨同盟诸城市,在东方则是长安。 3.西方人的四次地理大发现包括迪亚士的好望角探险之旅,达伽马的印度之行(新航路发现),哥伦布的新大陆的发现,麦哲伦的环球航行。 4.自然地理包括纬度、海陆位置、地形、气候和水文等。 5.人文地理包括语言文化、宗教信仰、风俗习惯、社会制度和意识形态等。 6.经济地理包括经济规模、产业结构和资源状况。(以上在总论里面) 7.黄种人主要分布在亚洲的东部和东南部。 8.白种人主要分布在欧洲、非洲北部、亚洲西部和亚洲南部。 9.世界上人口最多的人种是白种人。(以上在P9) 10.发展中国家包括石油输出国、新型工业化国家和最不发达国家三种类型。(P11) 11.金砖四国包括巴西、俄罗斯、印度和中国。 12.世界上主要的多边国际关系包括南北关系、南南关系和东西关系。(这个不确定) 13.世界贸易中心分布主要在欧洲和美国。 14.世界商品交易所主要分布在北美和欧洲。 15.世界市场的主要形式包括商品市场和资本市场。 16.资本市场的表现形式包括外汇和黄金市场、证券市场。 17.海上运输占国际贸易运输量的80%,其特点是运量大、运价低、易受天气影响和速度慢,适合于大运量的运输。

18.铁路大陆桥主要有西伯利亚大陆桥、新欧亚大陆桥、北美大陆桥、南美南部大陆桥和非洲南部大陆桥。 19.日本吞吐量1亿以上的港口有神户、千叶和横滨。 20.国际三大航空线是西欧-北美的北大西洋航线、西欧-中东-远东航空线和远东-北美的北太平洋航线。 21.中国亿吨大港上海、宁波、广州、天津、深圳、青岛、秦皇岛、大连、南京、苏州、日照和南通。 年世界十大集装箱港口排名新加坡、上海、香港、深圳、釜山、迪拜、广州、舟山、鹿特丹、青岛 23.按照产业结构和人均收入水平来划分,东亚和东南亚进入发达国家和地区行列的有日本、韩国、新加坡。 24.亚洲地区加入经济合作与发展组织的国家有日本、韩国和土耳其。 25.按照经济发展水平来划分,亚洲地区可分为三个层次,即经济发达国家和地区,新兴工业化国家和地区,以及其余发展中国家。(不确定的) 25.亚洲分为五个地理区,即东亚、东南亚、西亚、中亚和南亚。 26.韩国的两个最大港口是釜山和仁川。 27.韩国工业的主要产业包括钢铁工业、汽车工业、电子产业、造船工业、(P58)石油化学和能源、纺织服装工业。 28.韩国在国际市场上具有竞争力的产品有电子产品、船舶、汽车、钢铁、化学制品、服装和鞋类等。 29.日本前五大港口是神户、千叶、横滨、名古屋和东京。 30.日本四国大岛分别是北海道、九州岛、本州岛和四国岛。 31.泰国的出口加工业主要有纺织、汽车和电子工业等产业。 32.东南亚国家马来西亚被称为橡胶和锡的王国。 33.马来西亚的主要出口产品有棕油、橡胶、电子产品和液化天然气。 34.新加坡服务业主要有金融业、旅游业和物流业。

国际贸易地理是研究世界各国各地区不同市场的基本条件和特点,它们在国际贸易中所占的地位,以及各个市场上不同的商品结构,供求、交换、运销状况。为商业地理学的分支学科。由于运输是国际贸易的媒介,对世界航线、港口、商船、铁路干线、航空运输的研究也是国际贸易地理研究的组成部分之一。自由港、自由贸易区、出口工业加工区、自由边境区、过境区和保税仓库区等各种形式的经济特区是促进国际贸易的特殊形式,研究其作用、产生的条件、类型及布局,亦为国际贸易地理的重要内容。 国际贸易地理属于社会经济科学,是介于国际贸易学与经济地理学之间的边缘科学。国际贸易地理是一门综合性较强的专业基础课。在了解不同区域自然地理和人文地理方面的特点、差异及全球格局的基础上,理解地理环境对国际贸易的影响,掌握国际贸易交通运输方式的相关知识,了解中国对外贸易及交通运输业的发展概况,理解我国与主要贸易伙伴之间的经贸关系。 研究和学习国际贸易地理学还须重视其社会性特征。在任何社会,商品流通的地域分布及其组合都是整个国民经济总体活动的组成部分,它处于联结生产和消费的中介地位,比其他产业部门的经济活动,具有更广泛的社会联系,更加直接地关系到社会经济和人们的生活利益。 (一)经济地理学与经济科学的关系 在经济科学中,与经济地理学关系密切的学科包括经济学、政治经济学和产业经济学。经济学研究资源如何配置才能满足人类需要等问题。其中,微观经济学研究单个经济决策单位(如消费者、厂商和资源所有者)的经济行为,所考察的内容之一是消费者对各种商品的需求与生产者对市场的供给的相互关系的一般规律;宏观经济学研究国民经济总量变动及其与就业、通货膨胀等的关系规律。经济地理学的研究,试图寻求经济活动的区位和空间组织的一般规律,而这种空间分异规律形成的关键因素,是经济规律的作用。故掌握经济学相关知识对经济地理学研究具重要意义。反过来,由于资源在空间上分布不均衡,考虑经济活动与环境的关系对于经济学的资源有效配置也具重要意义。 政治经济学是研究人类社会经济关系(生产关系)发展规律的科学。按照政治经济学观点,生产关系(国家制度等)和生产力(经济活动)互为影响。经济地理学家在研究经济活动区位、空间组织时,应该考虑国家制度等生产关系的影响。马克思主义的劳动分工学说和剩余价值学说,也被经济地理学家用

实用国际贸易地理复习 一、填空题 1、国际贸易地理是一门介于(国际贸易)与(地理)之间的边缘学科。 2、地理环境包括(人文地理环境)、(自然地理环境)与经济地理环境。 3、国际贸易学的发展与地理环境密切相关,(地理环境)是国际贸易地理的基础;反过来,贸易发展也会影响一个国家或地区的自然地理环境、人文地理环境和经济地理环境的变化。 4、国际贸易地理格局的演变是(自然科学、社会科学)和(社会生产力发展、社会分工扩大)的结果、 5、2007年中国大陆主贸易伙伴有(欧盟)、(美国)、(日本)、(东盟)、(中国香港)、(中国台湾)、(韩国)、(澳大利亚)、(印度)以及俄罗斯。 6、世界上主要的气候类型有:(热带雨林气候)、(热带草原气候)、(热带沙漠气候)、(热带季风气候),亚热带地中海式气候、亚热带季风气候、温带海洋性气候、温带季风气候、温带大陆性气候、亚寒带针叶林气候。 7、世界各国中人口超过1亿的有10个国家,它们分别是中国、印度、(美国)、(印度尼西亚)、俄罗斯联邦、巴西、日本、尼日利亚、巴基斯坦和孟加拉。 8、世界主要三大宗教是(佛教)、(伊斯兰教)、(基督教)。 9、解决国际商事的法律主要有(英法美系)和(大陆法系),(英法美系)以判例法作为法律的主要渊源,(大陆法系)以成文法作为法律的主要渊源。 10、经济发展水平直接决定一国对外贸易的发展状况及在国际贸易中的地位和作用,经济发展水平越高,生产能力越大,消费能力越强。可以从(国民生产总值)、(人均国民收入)、(经济发展周期)、(经济发展程度)四个方面划分国家类型。 11、四大文明古国指(古巴比伦)、(古印度)、(古埃及)和(中国)。 12、20世纪70年代资本主义世界的国际贸易地理格局是(美国)、(日本)、(西欧)三足鼎立。 13、地理大发现使得世界经济贸易中心开始由(地中海沿岸)向(大西洋沿岸)转移。 14、国际经贸组织按照成员国范围分为(全球性经贸组织)、(大西洋沿岸经贸组织)。 15、(世贸组织)、(世界银行)和(国际货币基金组织)并称为当今世界经济体制的“三大支柱”。 16、世界煤炭资源分布很广,但其储量分布及其不平衡,且从地区分布看,(欧洲)和(欧亚大陆)、(亚洲太平洋地区)、(北美洲)的煤炭储量较为集中,非洲、中南美洲、中东的储量很少。 17、世界玉米集中在三大地带:一是(美国中部玉米带),生产了时间2/5以上的玉米;二是中国的(华北平原)、东北平原、关中平原、四川盆地等,占世界玉米产量的1/6以上;三是欧洲南部平原,西起法国,经意大利到罗马尼亚。 18、大米的出口国集中地高,主要集中在东南亚、美国、印度、乌拉圭、阿根廷、中国、巴基斯坦等国;进口国相对比较分散。(泰国)是世界著名的大米生产国和出口国,大米出口是其外汇收入的主要来源之一,其出口额约占世界市场稻米交易额的三分之一,其香米闻名于世。 19、俄罗斯、巴西、加拿大三国的储量占世界总储量的进60%,主要出口国有澳大利亚、巴西、加拿大、印度、智力、俄罗斯、利比里亚、秘鲁等。(日本)是世界最大的铁矿石进口国,进口量约占世界进口总量的1/3,其次是西欧和美国。 20、美国是世界电子信息产品的最大生产国和出口国。(亚太地区)电子信息产品贸易主要集中在中国大陆、中国台湾、韩国、印度等,它是世界第二大进口市场和最大的出口市场。(西欧地区)是世界最大的进口市场和第二大出口市场。 21、服务贸易通常被分为(运输)、(旅游)、和其他商业服务三大类别。

浅谈克鲁格曼新经济地理学核心内容 陈国岱 摘要:本文将简要介绍克鲁格曼的新贸易理论、新经济地理学核心理论,及他们之间的关系。新经济地理学模型主要包括:核心—边缘模型、城市演化模型和集聚与贸易模型,并且已发展成为均衡框架中解释经济地理驱动力量的重要理论之一。 关键字:克鲁格曼新经济地理学核心内容 保罗·克鲁格曼的主要著作: 《国际经济学》,《流行的国际主义》,《地理和贸易》,《发展、地理和经济理论》,《市场结构和对外贸易一报酬递增》,《不完全竞争和国际贸易》,《战略性贸易政策与新国际经济学》,《兜售繁荣—期望低谷时期的经济意识和空谈》,《汇率的不稳定性》。 一、新贸易理论 保罗·克鲁格曼是当代最有影响的经济学家之一。他凭借自己的天才与勤奋,开拓出新贸易理论、经济地理学等全新的研究领域,对当代经济学的发展产生了深远影响。2008年克鲁格曼获得诺贝尔经济学奖,评审委员会将此奖项颁给他是为了表彰其“证明了规模经济对贸易模式及经济活动区域的影响”。克鲁格曼获奖的原因是,他从1979年就开始从事的研究解释了国家之间的贸易模式,以及何种商品出自何处及为什么会这样。 传统的贸易理论包括:①亚当·斯密的绝对成本论(绝对比较优势论):认为各国相同产业生产成本存在差异,贸易可使各国按生产成本最低原则安排生产而获利。②大卫·李嘉图的相对成本说(相对比较优势论):认为决定国际贸易的不是绝对成本的低廉而是相对成本的低廉。每一个国家,不管处于何种发展水平,均可生产本国相对成本低的产品,然后进行贸易。③俄林的资源察赋说:将国际贸易的决定因素由劳动成本差别推广为生产要素投入量的相对差别,认为各国生产要素资源的相对丰裕程度(资源察赋状况)是决定国际贸易产生和流向的根本原因。

第25卷第4期经济地理Vol.25,No.4 2005年7月ECONOMICGEOGRAPHYJul.,2005 文章编号:1000-8462(2005)04-0445-04 克鲁格曼新经济地理模型评析 宋德勇,胡宝珠 (华中科技大学经济学院,中国湖北武汉430074) 摘要:克鲁格曼新经济地理学模型是以非线性动力学理论作为其产生的理论基础,将规模报酬递增和不完全竞争、固定比率的运输成本、过程的演进性以及动态模拟等研究方法引入模型,并建立了三个基础模型即中心—外围模型、历史和预期模型以及区域专业化模型。文章通过分析,以期对其新经济地理模型有一个比较全面的了解。关键词:克鲁格曼;新经济地理;模型;评析中图分类号:F119.9 文献标识码:A 在以往的研究中,无论是Harris[2]和Pred[3]的关于个体生 [5][6] 产者的区位选择,还是韦伯[4]、Christaller和L?sch的空间 近年来,以克鲁格曼为代表的学者对新经济地理学的研 究异军突起,从理论领域对区域产业聚集和经济一体化的特点及发展规律进行了新的探讨。本文拟从理论基础、研究方法及模型内容三方面对克鲁格曼新经济地理模型进行分析,以期对其新经济地理的理论观点有一个比较全面的了解。 经济学研究,凡是涉及到经济活动的空间聚集问题,都或明或暗地包含着规模报酬 递增的假设,而在企业水平上的规模报酬递增却会破坏完全竞争。因此,将规模报 酬递增和不完全竞争引入主流经济学的原因也就不言自明。新产业组织理论的出现,为不完全竞争模型创造了一个可处理的工具,新贸易理论在规模报酬递增的情 形下,用此工具建立了国际贸易模型。而克鲁格曼在其新经济地理学模型中对此进行了较为全面的论述。他在迪克西特—斯蒂格利茨垄断竞争模型的基础上,采用某些技术技巧来产生一个既包含规模报酬递增又包含不完全竞争市场的模型来解释经济的空间结构。 2.2将固定比率的运输成本引入模型 1克鲁格曼新经济地理模型的理论基础 克鲁格曼的新经济地理模型主要是围绕着经济活动的 空间聚集这一主题来进行探讨。而决定经济活动在空间上将处于聚集状态还是分散状态,主要看促使产业地理集中的向心力和削减产业地理集中的离心力两者中, 谁占据主导地位。

北京化工大学北方学院NORTH COLLEGE OF BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY 国际贸易地理 《浅析新加坡地理区位优势对外贸经济影响》 姓名:袁成鹏 专业:国际经济与贸易 班级:国贸1009 学号:100520236

摘要:新加坡是东南亚的一个岛国,梵文意为狮子城,又因国土小如星斗,故 称星洲、星岛。新加坡国土总面积618平方千米,人口约有270万,其人口密度每平方千米高这4369人。是世界上面积最小、人口密度最高的国家之一。1965年独立后,立足本国实际,因地制宜,实行对外开放政策,经济迅速发展,成为世界上经济增长最快的国家之一。究其发展的根本原因,主要是充分发挥其优越的地理位置这个有利因素,成为世界上利用地理位置发展经济的典型国家。新加坡的高速发展也与其政权高压、经济自由的政策有关,政府在其经济发展过程中扮演重要的角色,并引导当地经济向一个健康稳定的方向发展。本文从新加坡的自然条件状况,地理位置及交通信息条件,社会经济基础等方面进行了浅析,从而有利于我们多角度了解新加坡外贸地理的区位优势。 关键词:自然地理环境人文地理环境 一、自然地理环境对新加坡外贸的影响。 自然地理环境包括一个国家和地区所处的纬度位置、地形特征、气候条件、自然资源的丰歉与分布等。这些因素的综合,对一个国家和地区长期贸易政策的形成和短期的贸易行为都将产生重大的影响。 1.优越地理条件 新加坡位于马来半岛最南端,领土由新加坡岛和附近54个小岛组成,地理位置十分重要,向称“东方十字路口”。北面与马来半岛隔着宽仅1.2千米的柔佛海峡,西边有长堤相连,交通便利;在南面隔着新加坡海峡同印度尼西亚相望,海峡长105千米,宽1.7千米,扼守着马六甲海峡入口处的航行要道。新加坡位于东经104度,赤道,属于东南亚一带,马来半岛南端、马六甲海峡出入口,北隔柔佛海峡与马来西亚相邻,南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望。它由新加坡岛及附近63个小岛组成,面积710平方公里,其中新加坡岛占全国面积的88.5%。所以,新加坡优越的地理区位为其经济发展做出了突出贡献。 2.气候条件 新加坡地处热带,相对来说,常年气温变化不大,雨量充足,空气湿度高,气候温暖而潮湿,年平均温度在23和31摄氏度之间,温差很小。因此,对于那些喜爱日光浴、游泳、航海以及其他水上运动的人来说,新加坡可称得上是天堂。那些讨厌炎热阳光的人也不会因此受罪,因为新加坡几乎所有的商店、旅馆、办公楼以及饭馆都装有空调设备。 新加坡每日平均气温:摄氏26.7度;最高每日平均气温:摄氏30.8度;最低每日平均气温:摄氏23.9度;最冷月份:12月到1月;最热月份:5月到7月份;年降雨量:2,353毫米;每日平均相对湿度:84.3%;每日平均湿度:60%到90%。新加坡一年到头都有雨水,不过每年的11月到翌年正月雨水最多。相对来说,比较干燥是在6月到8月。每日平均气温:摄氏26.7度;最高每日平均气温:摄氏30.8度;最低每日平均气温:摄氏23.9度;最冷月份:12月到1月;最热月份:5月到7月份;年降雨量:2,353毫米;每日平均相对湿度:84.3%;每日平均湿度:60%到90%。

新经济地理学理论与模型评介 新经济地理学理论与模型评介 近十年来,以克鲁格曼(P.Kmgman)等人为代表的新经济地理学研究异军突起,从理论领域对经济全球化的特点及其发展规律进行了新的探讨。本文拟对新经济地理学的理论基础和主要模型进行重点分析,并在此基础上对新经济地理学关于全球化发展的理论含义做一个扼要的概括。 1.新经济地理学产生的理论背景。按照传统的新古典经济理论,在一个规模报酬不变的世界,比较利益决定国际贸易模式,而人口增长等外部因素则决定经济的增长水平。然而,在第二次世界大战之后,国际贸易和长期经济增长的现实表现展示出一个与新古典理论所预测的相当不同的经济图景。以不完全竞争和报酬递增理念为基础的新的方法开始表现出强劲的发展势头,特别是在迪克西特(Dixit)和斯蒂格利茨(Stiglitz)将张伯伦垄断竞争形式化之后。20世纪80年代兴起的新贸易和新增长理论在解释行业内贸易、专业化和无限增长方面获得长足进展,对传统贸易与增长理论做出了具有重大意义的补充。新贸易理论所揭示的专业化与贸易机制及新增长理论所阐明的“无限增长”原理与传统经济地理研究中的集聚现象的相似性,一下子拉近了这三方面理论之间的距离。 新贸易和新增长理论所采用的报酬递增假设及赖之而建立的分析框架为解释经济活动的集聚现象提供了新的可能途径。但是,新贸易和新增长理论中依然存在着一些在各,自的框架内不能完全解释的问题。比方说,新增长理论虽然对投资促进长期增长的时间动态机制——循环累积因果关系的时间版本——做出了一定的解释,但它却缺少空间维度,并不涉及要素流动,不能对集聚现象——循环累积因果关系的空间版本——提供解释,亦不能预测经济发展的空间演化规律。新贸易理论(Krugman,1980)虽然聚焦于市场结构,但它与传统理论有一个相似之处,即通过基本特征方面的差异来说明生产结构上的差异——它一开始就假定有市场大小不同的国家存在,但并没有说明为什么会出现这一大小差异,特别是为什么原本非常相似的国家会发展出非常不同的生产结构;它也并没有说明为什

第四章国际贸易理论的新发展 教学目的: 介绍20世纪60年代后提出的三个国际贸易模型。通过本章的学习,同学们需要掌握的内容有: 1、雷蒙德·维农的产品周期理论; 2、斯塔凡B·林德尔的重叠需求理论 3、穆拉雷C·坎普的规模经济模型; 一、雷蒙德·维农的产品周期理论 (一)模仿滞后假说 1961年,迈克尔V·波斯纳(Michael B.Posner)提出了国际贸易理论的模仿滞后假说(imitation lag hypothesis),它为产品周期理论分析技术变化对国际贸易的影响提供了理论铺垫。模仿滞后理论首先放弃了H-O分析中假设世界各国都采用相同生产技术水平的假定,然后分析各国在不能同时获得相同技术的情况下,技术从一个国家扩散到另一个国家的时滞性对国际贸易的影响。 1、模型的起点:为了理解模仿滞后对国际贸易的影响,假设世界上只有两个国家:A国和B国。由于研究开发队伍的成功努力,A国发明了一种新产品。 2、两个滞后:新产品在A国生产出后,B国首先将出现的是消费滞后(demand lag),即新产品在A国生产出来后到B国消费者接受并作为其目前消费品的良好替代品之间的时间长度(例如4个月);B国其次出现的是模仿滞后(imitation lag),即新产品在A国生产出来后到B国厂商生产出它复制品之间的时间长度(例如15个月)。 3、净滞后对国际贸易的影响:波斯纳理论的一个关键特点是将模仿滞后与消费滞后的时间长度进行比较。例如,由于模仿滞后是15个月,而消费滞后是4个月,净模仿滞后是11个月。在这段时间里,B国将向A国进口新产品。直到自己开始生产并满足国内需要为止。从前面的分析我们不难看出,模仿滞后假说将国际贸易集中在新产品上。 (二)雷蒙德·维农的产品周期理论 迈克尔V·波斯纳注意到了技术变化对国际贸易的影响,但他没有能够将技术变化与资源禀赋理论结合起来,动态地考察技

20世纪前的经济地理学,分为史志描述,商业地理和经济地理 20世纪的经济地理学发展特点: 研究区域尺度的变化 研究企业组织的变化 研究思维方法的变化 区位 主要指某事物占有的场所,但也含有位置,布局、分布、位置关系等方面的意义。由于区位理论限定于研究人类为生存和发展而进行的诸类活动,从这个意义上讲,区位是人类活动(人类行为)所占有的场所。 区位理论 是关于区位即人类活动所占有的场所的理论。它研究人类活动的空间选择及空间内人类活动的组合,探索人类活动的一般空间法则。 区位因子 是指影响区位主体分布的原因。韦伯将其定义为经济活动发生在某特定地点而不是发生在其他地点所获得的优势,即特定产品在那里比别的场所用较少的费用生产的可能性。 中心地 是指能够向周围区域的消费者提供各种商品和服务的地点。 中心性 是指中心地对其周围地区的相对重要程度,也可以理解为中心地发挥中心职能的程度。 规模经济 随着专业化生产水平和组织能力的提高,最佳规模在不断扩展。即随着规模扩大而带来的效益增加。 范围经济 指由于企业经营范围扩大(进行两个或两个以上相互关联的活动)而获得的效率。 接触扩散 从发源地开始,向外由近及远地扩散,在空间上呈现距离衰减。 等级扩散 沿着某种等级结构的地理区域进行,如城市等级结构,由上至下地扩散。 主导产业 所谓主导产业是指在区域经济增长中起组织和带动作用的产业,具有高比较优势

系数,高产业关联度,高需求收入弹性,高生产率上升率和高产业创新能力的特点 支柱产业 在区域经济增长中对总量扩张影响大或所占比重高的产业。 高新技术产业 采用高新技术,发展速度快,增长潜力大的产业。 区域创新网络 区域创新网络是指集聚在某个区域的企业、科研机构、市场中介组织、行业组织、地方政府以及有关个人等创新主体,经过相互之间多渠道、多方式、多层面的长期交流与合作而形成的相对稳定的关系网络。 分析技术创新对区域结构变迁的作用机制 技术创新引起产品,产业的更替 技术创新引导和改变消费需求 技术创新引发和促进制度创新 技术创新增强了区域的经济竞争力 增长极 区域经济中的增长极是指具有推动性的主导产业和创新行业及其关联产业在地理空间上的集聚而形成的经济中心。 产业集群 产业集群是“那些在特定领域内既竞争又合作的互相关联的公司、专业化供应商和服务商、相关产业的企业和有联系的机构(如大学、标准代理机构和贸易协会等)的地理集中”或所形成的地理集聚体。 极化效应 发达地区的经济增长对落后地区将产生不利的作用。 涓滴效应 发达地区的经济增长对落后地区将产生有利的作用。 经济全球化 经济全球化是生产要素在全球范围内广泛流动,生产过程和服务所涉及的地域不断向全世界扩展,从而使世界各国经济相互依赖性增强的过程。 经济地方化 地方化也称本土化,是跨国公司在全球化过程中国的风俗习惯、宗教信仰等文化传统的发展战略。

第章当代国际贸易理论的新发展 第一节H-O模型面临的挑战 新贸易理论的分析起点: 对H-O模型假定的放松 赫克歇尔—俄林模型构造的是一个2×2×2的模型。放松这一假定,国际贸易将变成由多国、多种产品和多种生产要素参加的一场多边大博弈,即m×n×l 模型,更接近于现实。尽管假设放松会增加分析的复杂性,但只要产品数目(n)大于或等于要素数目(l),赫克歇尔—俄林模型的结论仍基本有效。 如果放松技术相同的假定,允许国家间存在技术差异,那么只需把技术视为一种生产要素,把技术差异视为禀赋差异,这样只需修正赫克歇尔—俄林模型的结论,而不影响其正确性。 赫克歇尔—俄林模型假定产品的要素密集度在两国是同一的,这实际上排除了要素密集度逆转的情况。但正如前面的讨论,要素密集度逆转会推翻赫克歇尔—俄林模型,所幸的是实证研究表明这种逆转现象在现实世界发生的概率很低。 不完全分工是在成本递增下一种趋近现实的假定,放弃这一假定,并不会改变模型的结论。 放松生产要素在国际间不流动的假定,仅仅修正了赫克歇尔—俄林理论,并不改变其基本的有效性,而且上一章的要素均等化理论也指出,国际贸易只是以商品的流动代表了生产要素自身的流动。 在贸易条件方面,如果我们放弃运输成本为零以及没有贸易壁垒的假定,这只会减少贸易量和贸易得益,只有当贸易壁垒对产品和要素价格造成的扭曲足够大时,才会扭曲正常的贸易模式。 最后,放松要素充分利用和贸易平衡的假定,我们发现,这只是赫克歇尔—俄林模型在特定条件下的结论,并未动摇其对贸易基础的解释这一理论根基 但是,放松以下几个假定,我们将看到赫克歇尔—俄林理论在根本上的动摇。 放松规模报酬不变假定,我们将发现国际贸易也可以在规模报酬递增的基础上进行,而且规模经济本身可以成为贸易发生的一个独立源泉,这就解释了很大一部分赫克歇尔—俄林理论所未涵盖的国际贸易模式,如产业内贸易,这也正是下一节将要介绍的新贸易理论的一个主要发展。 进一步放松完全竞争的假定,将使我们的理论更加贴近现实,因为基于产品差别和规模经济的产业内贸易往往存在于不完全竞争的市场结构中。所以,为了更有效的解释产业内贸易,我们需要把不完全竞争理论整合到国际贸易理论中来。 从动态的角度考察国际贸易,我们发现技术差异及技术变化也可视为国际贸易的一种来源,这也是静态的赫克歇尔—俄林理论所无法解释的。 放弃禀赋差异和偏好相似的假定,我们将看到禀赋相似国家仅仅因为偏好差异也能产生贸易。 综上所述,放松赫克歇尔—俄林模型中大多数的假定仅仅是修正理论的有效性而不能推翻它的基础,但是放松模型规模报酬不变、完全竞争等几个关键假定后,要解释新的国际贸易模式,就需要新的贸易理论对贸易基础进行重构。 第二节规模经济与国际贸易 一、规模经济的内涵 规模经济(economics of scale)是指生产过程中随着产量的增加,产品的平均成本不断降低的生产状况,换言之,即是生产过程中产出水平的增长比例高于要素投入增长比例,所以又称规模报酬递增(increasing returns to scale)。由于大规模生产可以有效地利用劳动力进行