目录

1 绪论..................................................................... 错误!未定义书签。

1.1选题依据及背景 (2)

1.2 泡沫研究的进展 (5)

1.3 泡沫的应用 (6)

1.3.1 泡沫在日化食品中的应用 (7)

1.3.2 泡沫灭火 (7)

1.3.3 泡沫在油田中的应用 (7)

1.3.4 泡沫分离 (8)

2 表面张力理论基础 (12)

2.1 表面张力的定义和产生机理.......................... 错误!未定义书签。

2.2 表面张力的性质.............................................. 错误!未定义书签。

2.3表面张力的单位和方向 .............................................. 错误!未定义书签。

2.4临界胶束浓度................................................................. 错误!未定义书签。

2.5表面张力的测定方法................................................... 错误!未定义书签。

3 实验数据记录及分析....................................... 错误!未定义书签。

3.1 表面张力的测定实验...................................... 错误!未定义书签。

3.2实验数据记录及分析.................................... 错误!未定义书签。

3.2.1 实验数据的记录.............................................................. 错误!未定义书签。

3.2.2 数据分析.......................................................................... 错误!未定义书签。

4 论文总结与展望 (25)

4.1 论文总结 (25)

4.2 展望 (26)

1 绪论

1.1选题依据及背景

液态泡沫是大量气泡在微量表面活性剂溶液中密集堆积形成的、高度自组织得非平衡系统,平时我们用洗洁精刷洗盘子时,或从微小开口喷嘴向溶液中吹入气体,都能形成泡沫。泡沫表面杂乱无章,内部却具有规则的结构,同时它具有许多难以理解得奇特性质。几乎完全有气体组成,既可以像固体一样发生弹性形变,又能像液体一样流动,这都是泡沫物理学[1]研究的内容之一。

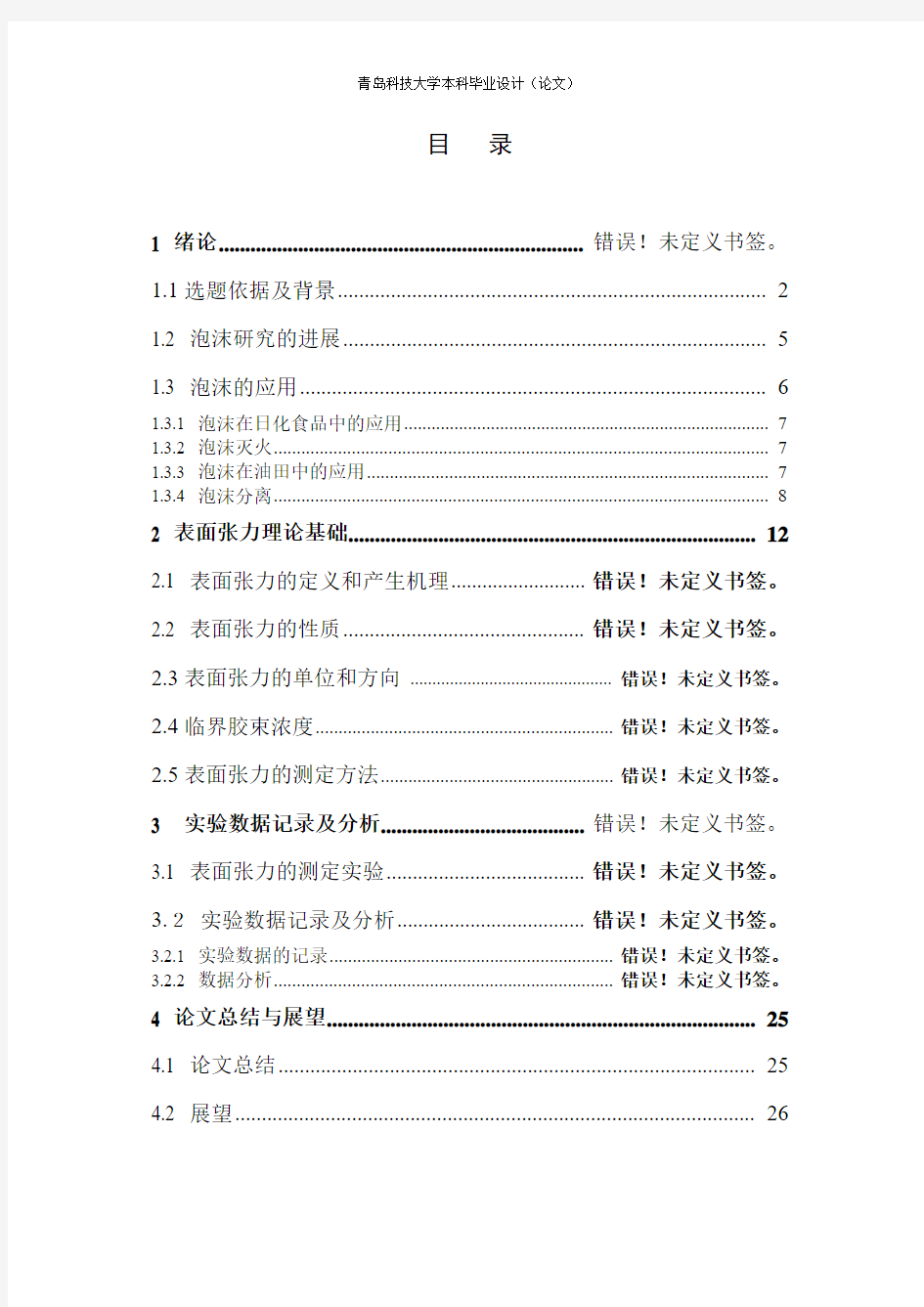

由纯净清澈的表而活性剂液体形成的泡沫从远处看呈亮白色,在近处细致观察,我们会发现紧密堆积的气泡以及内部规则结构[2],如图1-1所小示泡沫的结构通常用湿和干来表示,在这里湿或干指的是泡沫内液体含量,通常采用体积分率?表示。泡沫的形成过程及液体分率的分布见图1-1,接近于液面的气泡间相互之间空隙很大,疏松地分布在液体中,不属于泡沫物理的研究范围。再稍往上的泡沫由于受重力作用,液体流失到了下面,因此变得比较干燥,? < 1% 气泡之间相互连接并发生了变形,成为多面体,这种形态叫干泡沫。

图1-1 泡沫的两种基本形态

Fig.1-1 Two basic structure of foam

泡沫物理是一门古老的学科,早在19世纪中下叶,气泡和泡沫结构静力学的描述已经完美,在这过程中比利时科学家柏拉图(Plateau)做出了突出的贡献,他首先确定了泡沫结构平衡法则。首先四个气泡形成一组相互作用的基本单元,相交于一个交汇点每3个气泡围成一个凹三角形柏拉图通,四个气泡共形成4个柏拉图通道。其曲率半径由液体体积分数、表面张力以及界面力协调决定。每两个气泡间形成一个液膜,4个气泡共形成6个液膜。液膜厚度一般为10? -1μm,是气泡间的最小分离距离。液膜间以及柏拉图通道间的夹角分别为arcos (-1 /2)

=120°和arcos(- 1 /3)≈109.47°,图1-2右侧泡沫照片中的亮白色线就是柏拉图通道。

图1-2液态泡沫及其基本结构

Fig.1-2 Liquid foam and its basic structure

泡沫中的液体分布在液膜、柏拉图通道和交汇点上,当液体体积分数大约为36% 时,气泡为球形气泡间的接触缩为一个点,此时液膜消失,仅剩柏拉图通道和交汇点,泡沫的力学特性发生突变,这在泡沫物理学的研究中很重要,当体积分数大于36% 时泡沫系统演变为鼓泡流或者气液两相流,不再属于泡沫物理的研究范畴。

到了1990年前后,随着科学技术得发展,以及受材料科学和工业生产的需求,泡沫物理研究再次活跃起来。比如航空航天材料需要轻质、高强度得泡沫材料,而泡沫材料内部结构均匀时最关键的,不管是化工过程中消除泡沫还是泡沫灭火剂中保留泡沫,对泡沫稳定性得控制是关键,这些都促进了泡沫动力学的研究。含水泡沫在消防上的应用[3]是早期研究管道泡沫流动的动机。然而,开展管道和多孔介质中泡沫流动研究的最大动力却来自于石油[4]天然气[5]工业技术。随着全球范围的能源危机,原油价格飞涨,石油作为现代社会中最重要的能源物质,如何努力提高油井的产量成为各国研究的热门科研课题。由于泡沫具有很高的粘度,这对钻井和清洗等操作中输送颗粒物十分有利。在泡沫压裂技术[6]中,需要向油井地质岩层水力压裂缝中注入颗粒(最典型的是砂粒),以此来防止裂缝的闭合。实验研究发现当岩层的渗透率增加时,多孔介质[7]中泡沫得迁移率下降,这表明可以用泡沫来堵塞或者改变压裂剂的流向,从而在一定程度上控制油藏流体[8]的通路。此外,泡沫还可以作为管道运输煤粉的介质,它也是纸张涂层、织物整饰工艺中一种富有吸引力的媒质,可以用来散播颜料和其他表面处理剂,液体泡沫常是加工合成多胞固体得中间阶段。由于泡沫结构会影响这些材料得性能,以此推动了人们去了解流动对元泡[9]形态的形成和对大分子及微观相的取向所起的作用。这些都极大地推动了人们对泡沫流变特性的研究。

液态泡沫有独特流变特性,在常规重力或较小外力下,不足以使得液态泡沫

流动,此时液态泡沫就像固体,具有一定的弹性,泡沫的剪切模量来自液膜表面张力,与气泡大小和液体体积分数有关,一般在l0 Pa的量级,相比之下钢的剪切模量为8 × 1010Pa。当形变较大时,部分气泡间发生拓扑变化,当应力逐渐消去时,这种拓扑变化不会复原,泡沫发生塑性变形。如果应力继续增大并超过屈服应力值时,泡沫内发生大量拓扑变化,泡沫开始流动[10]。

从实验上对泡沫进行系统的测量,是非常困难的,且非常难解决。这大多是由两种情况造成的:一类是由于泡沫这种有自身独特结构得流体的物理本质导致的,另一类是由于流变方面得复杂程度造成的。泡沫有一个非常显著的物理特性,即通过减少自身的表面积使其自由能达到最小得固有趋势。这有利于泡沫尺寸随时间而增大。表面活性不足,以及有关得物理化学机理所引起得薄膜不稳定,都会导致泡膜的破裂,并最终造成气泡的合并。由于重力使液体通过泡沫排除,这可能引起泡沫结在时间与空间上的变化,这些变化在宏观尺度已经观测到了,由于液体薄膜得平均曲率为有限值,所以在他们两侧存在着压力差。这样就提供了一种驱动力使气体在元泡之间扩散。这在多分散的泡沫中尤其容易发生,这种扩散也会引起气泡尺寸[11]随时间而增大。

图1-3 柏拉图边界发生集合拓扑变化

Fig.1-3 T1 change of Plateau boundary

泡沫动力学[12]的研究主要涉及渗流(foam drainage)、粗化(bubb1e coarsening)、液膜破裂(film rupture)和流变性能等方而,每个方而都很艰难。液态泡沫是一个非平衡系统,表现为它的结构随着时间发生演化,一般涉及三个机制:(1)重力作用下气泡间的液体渗出,使得气泡与液体分离,称为泡沫渗流;( 2 ) 气泡间液膜的破裂造成相邻气泡合并,称为液膜破裂[13];(3)分子通过液膜从内部高压强的小气泡中向相邻低压强的大气泡扩散所造成的气泡合并,称为气泡粗化。在以上三个非平衡机制中,气体扩散过程比较缓慢,液膜破裂可以采用合适的表而活性剂予以消除,重力驱使的泡沫渗流则不可避免,直接影响泡沫稳定性,因而泡沫渗流的调控具有明确的应用价值和理论意义。这三个机制又相互关联:当渗流发生时,液膜内微量液体的流动会影响气泡间的气体扩散;同时

液膜破裂和气体扩散过程导致气泡平均直径增加,又会加快微量液体渗流。这三种机制相互关联,使得液态泡沫呈现出随时间不断变化的非平衡特性。目前,人们对于这些影响泡沫稳定性的机制没有完全了解。

1.2 泡沫研究的进展

大多数学者采用毛细管粘度计、旋转粘度计、振动式粘度计或中等规模的模拟试验等手段研究泡沫的流变性能。由于泡沫中泡沫液和具有可压缩的气体的两相流体的存在,因此,影响泡沫流变性能的因素有很多,温度、压力、剪切速率、泡沫稳定时间、泡沫质量、泡沫结构(尺寸大小及分布)、表面活性剂类型及浓度等诸多因素都对泡沫的流变性能有不同程度的影响。

1934年,Sibree 通过对含水泡沫粘度的研究发现,泡沫的表观粘度比其泡沫液或气体任一组分的表观粘度都高,而且随剪切速率的增加而增加,当剪切速率超过某一临界值后,表观粘度几乎维持不变。在剪切应力低于临界剪切应力时,泡沫表现为牛顿流体流动状态,高于临界值时,泡沫变成似塞流(Plug-like flow)。

1985年,P. C.Harris 通过对泡沫压裂液的实验研究,得出了以下结论:

①泡沫是一种与剪切过程有关的流体,在一定的剪切速率下,气泡尺寸和分布将处十一种稳定状态,但这种稳定状态的维持取决于剪切作用时间;

②泡沫粘度主要由泡沫质量和泡沫液性能决定,泡沫结构对泡沫粘度的影响较小;

③剪切速率越高,产生的泡沫结构越细;

④表面活性剂浓度越高,产生的泡沫结构越细;

⑤压力越高,产生的泡沫结构越细。在低压下测得的泡沫粘度并不能真实地代表现场高压下的泡沫粘度;

⑥液相化学剂类型也要影响泡沫结构。

1993年中国地质大学(武汉)的姚爱国、戍信[14]利用自己研制的泡沫流变仪对泡沫进行试验,提出泡沫属于非牛顿流体,其流变特性随发泡剂含量。气液比大小而变。实际发泡率也影响泡沫的流变特性。并总结出考虑泡沫的非牛顿特性后,泡沫圆管流动压力降得计算方法为:

若泡为宾汉流体,则有

02348P R

LV P p ?+=?μ (1-1) R

L P 002τ=? (1-2) 若泡沫为幂率流体,则有

10132+??? ??+=?n n n R V n n LK P (1-3)

式中:L 为管长;R 为管的半径;V 为平均流速;K 为幂率流体得粘稠系数;n 幂率流体得流变指数;τ0为宾汉流体的屈服应力;ΔP 为沿程压降;μp 为宾汉流体得塑性粘度。

1990年,华东化工学院流变室江体乾、褚家瑛等学者与北京石油勘探开发科学研究院钻井所联合研究了泡沫液体的流变性。他们以钻井所提供的发泡剂和CMC , PAM 混合而成泡沫液,发泡后,采用毛细管装置、旋转粘度计,在常温常压下测定了泡沫的流变特性,实验研究得出了如下结论:

①相对粗糙螺纹管而言,泡沫在光滑管内存在明显的滑移现象,这种滑移取绝于管壁粗糙度,而且滑移速度随着管壁处剪切应力的增加而增加;

②由于泡沫流动时,气泡界面变形,引起粘滞阻力的增加;同时,由于泡沫流动使表面活性剂在气泡的后端逐渐积累,表面张力的梯度也引起粘滞阻力的增加,所以泡沫的表观粘度比组成泡沫的气相粘度和液相粘度都要大得多。泡沫的表观粘度值大约为0.02~0.3Pa·s ,而且表观粘度与剪切速率有关,具有剪切稀化的特性,表观粘度随剪切速率的增加而下降。

③泡沫表观粘度与泡沫持液量有关,表观粘度随着泡沫质量的增加而增加,但当泡沫质量超过0.95时,表观粘度骤然下降,这是由于泡沫质量在0~1.52时,泡沫中的气泡呈球形,互相不接触,表观粘度增加不明显。泡沫质量在0.52~0.74时,泡沫中的气泡呈多面体,气泡互不干扰,泡沫粘度增加。泡沫质量在0.74以上时,气泡紧密排列。但当泡沫质量超过0.96后,泡沫变成雾,粘度下降至气体的粘度。

在国内,泡沫物理的研究寥若晨星,只有少数文献报道了关于泡沫材料制备工艺控制和多孔介质渗流[15]等的工业应用研究,报道研究的角度多为在泡沫材料及多孔介质内流动的物质本身的物理化学性质以及环境宏观性质(如温度、压力等)对渗流的影响,对材料结构的基础理论研究报道并不多。泡沫流变特性和渗流的研究是目前和今后很长一段时间内的研究热点。利用多尺度方法,在整个泡沫对应的宏观尺度检测液体渗流,验证和改进现有的理论;在多气泡的介观尺度(因为泡沫中的拓扑变化主要发生在局部)观测泡沫中微流动引起的气泡协调变形甚至拓扑变化;在单气泡微观尺度分析渗流时柏拉图通道和交汇点的位移,以及探索非常规重力环境下的泡沫体系的结构和力学特性演变等方而,加强泡沫渗流机理的理论和实验研究将是我们追赶国际水平的一个很好的切入点。

1.3 泡沫的应用

液态泡沫广泛应用在洗涤剂化妆品、食品(如面包)、灭火、石油开采以及物

理和化学的分离技术中;在一些涉及液体混合和多组分液体的搅动过程中,泡沫的存在还会影响工业过程效率和速度。泡沫在实际中的应用主要有以下几种:

1.3.1 泡沫在日化食品中的应用

在我们的日常生活中,无论是洗发香波、牙膏、洗面奶、沐浴露等日化用品,还是啤酒、咖啡、冰激凌等食品饮料都有泡沫的身影,泡沫的存在提高了产品的品质,增添了产品的口感、肤感和美感。

1.3.2 泡沫灭火

用水灭火,不仅吸热面积小,吸热时间短,而且大量的水会迅速流掉,特别是与喷水方向垂直面和斜面不易得到大量的水,而会使燃烧继续进行,影响灭火,同时流掉的大量水还会给处理火灾现场造成麻烦。泡沫的存在,可产生覆盖层效应,这种覆盖层可减少可燃气体的产生,有助于隔绝氧气,可冷却燃料表面。泡沫具有一定的析水时间,这可使更多的水长时间的附着在燃烧物表面有效发挥水的咸力,泡沫还能将可燃物与空气电离,抑制可燃蒸汽的挥发,还能消除风、热和火焰对燃烧物的影响。

1.3.3 泡沫在油田中的应用

泡沫流体应用于油田开发在国内外已有40多年的历史,泡沫在驱油、含水气井的排水采气、冲砂洗井、钻井、调剖、堵水、酸化、水泥固井及压裂等油气田开发中的诸多方面得了长足的发展,并取得了肯定的效果。大量实践农明,泡沫流体是保护油层、防止油层污染、提高油气产量的重要手段。

泡沫驱油:由于泡沫在多孔介质中流动时首先进入流动阻力较小的高渗透率的大孔道,且泡沫在流动过程中具有较高的表观粘度,所以,随着泡沫注入量得增加,流动阻力越来越大,当流动阻力达到一定值时,泡沫便越来越多得的进入低渗透率的小孔隙。小孔隙中含油饱和度高,泡沫在此处的粘度低且稳定性较差,这也是泡沫进入小孔隙的一个因素。两种因素的共同作用导致泡沫在高、低渗透层内均匀推进,这就是所谓的封堵调刨。另外,泡沫剂本身也是表面活性剂,因为它可以降低油水界面张力,改变岩石的润湿性,降低原油对岩石的吸附能力,因而泡沫驱油能力大幅度提高。

含水气井泡沫排水采气:该工艺的原理是以天然气和地层水分别作气相和液相,从地面向井底加入起泡剂,使三者在井底充分混合形成泡沫。泡沫能减少液体的滑脱,提高气液携水能力,从而降低井底回压增加气产量。该工艺具有投资少、成本低、见效快、实施容易和不影响气井正常生产等优点。

泡沫调剖堵水:该技术依靠稳定的泡沫流体在水层中产生的贾敏效应,选择性的封堵高渗透率通道,能降低高深透区的载流量而不破坏低渗区,封堵水流而

不封堵油流,减缓主要水流方向的水线推进速度和吸水量,扩大注入水的波及面积,提高注入水的驱油效率。

泡沫酸酸化:泡沫酸酸化是用表面活性剂作为起泡剂,在酸液中充气泡,减少酸与岩石的接触面积,从而达到缓速酸化,增加酸化深度,提高酸化效果的目的。同时,泡沫酸视粘度高,携砂力强,可用于酸化压裂,酸压后容易返排。

泡沫水泥固井:该技术主要用于低压、漏失层的固井,减少井底静液柱压力,有助于防止漏失及提升水泥到指定的高度,起到保护油层的作用。另外,泡沫水泥导热系数比普通水泥低,具有良好的隔热、保温功能,可用于稠油和高凝油开采的井筒隔热、保温。

1.3.4 泡沫分离

利用不同物质在泡沫表面不同的表面吸附能力进行物质的分离提纯称为泡沫分离。

物质纯化:不同的物质具有不同的表面吸附能力,应用泡沫可以分离混合物。例如泡沫分离法提纯十二烷基硫酸钠,由于十二醇具有在表面竞争吸附的特性,与十二烷基硫酸钠形成的混合膜将表面张力降低到更低的水平,在浓度达到临界胶束浓度后,表面上的十二醇进入胶束,体系的表面张力才恢复到正常水平,表面张力?浓度曲线有最低点。而泡沫分离法可以成功的脱除在表面竞争吸附能力强的十二醇,使十二烷基硫酸钠得到纯化。

泡沫浮选:不同固体的表面亲疏水性往往不一样,在水中,疏水性大的固体粒子表面易于吸附空气泡,在气泡浮力的作用下上浮,因而与其它亲水性固体粒子分离。这一原理应用于工业生产中被称为泡沫浮选。泡沫浮选最古老、最广泛的应用领域是矿物浮选。在浮选前,首先将矿石粉碎至一定大小,以利于随气泡漂浮,然后加水制成矿浆,再加入浮选剂,搅拌或通入空气,形成泡沫进行浮选。大多数天然矿物的表面是亲水的,易为水所润湿。因而,必须加入表面活性剂作为捕收剂和起泡剂。有时还加入表面活性剂作为调节剂,对捕收剂起促进或抑制作用,以达到对混合矿物作选择性浮选的目的。泡沫浮选的另一个重要应用是用于敏感性物质的提取和分离,如蛋白质、细胞或其它生物及发酵产品的提取。泡沫浮选在海水脱盐、能源工程方面也有广阔的应用前景,如脱除海水中的乳化石油,海水淡化后表面活性剂的回收,还可用于从液化煤中脱除40%的残余固体,从焦砂中分油等。

离子浮选:离子浮选与一般的泡沫浮选不同之处在于,前者没有固体表面润湿的问题,尽管两者皆为利用泡沫分离混合物,在离子浮选中,起泡剂为离子型表面活性剂。表面活性剂离子在气液界面上吸附,形成定向离子层,此离子层对反离子有电性引力,不同的反离子吸引力亦不同,利用这种性质可以把溶液中的某些物质(离子性的)随所形成的泡沫分离出来。

泡沫因其独特的物理化学性质,在日化、食品、油田开采、矿物浮选等领域被广泛利用,已引起很多学者对其进行深入的了解,考察泡沫的性质和功能。但是目前泡沫性能的各种评价方法多为自主开发,很少有统一的标准,定量测定结果可比性差,因此有待开发操作更加简便、标准化程度更高的综合评价技术,建立起泡沫性质的评价体系,研究其他因素对泡沫性能的影响,分析其微观机制,探索泡沫表观性质、微观机制和实际应用三者之间的内在联系,为实际应用提供理论支持。

进入高耗能得工业化时代之后,人们对能源的需求越来越大。石油是不可再生的资源,进一步提高已开发油田的采收率非常重要。目前中国已取代日本成为全球第二大石油消耗国(仅次于美国),预估10年内中国的石油需求将从目前的每日600万桶膨胀近一倍至1150万桶。十年前中国进口石油占整体石油需求的比例才6%,现在已经提高到三分之一,到2020年预期将有60%的石油都必须来自进口。汽车工业将是汽柴油消费最主要的生意推动力。乙烯工业的发展将使化工用油进一步上升,中国需要进口更多的石脑油。今后20年,国内原油产量将继续呈上升趋势,预计2010年和2020年产量将分别达到1.7亿吨和1.8亿吨左右。这主要是由于新技术的应用提高了石油产量。泡沫驱油作为一项重要的三次次采油技术,在降低气油比,增加原油产量,提高清扫效率等诸多力而具有很大的发展潜力。泡沫流体应用于油田开发在国内外已有40多年的历史,泡沫在驱油、含水气井的排水采气、冲砂洗井、钻井、调剖、堵水、酸化、水泥固井及压裂等油气田开发中的诸多力而获得了长足的发展,并取得了肯定的效果大量实践农明,泡沫流体是保护油层、防庄油层污染、提高油气产量的重要手段。

目前,我国东部油田已经进入高含水期,三次采油(如聚合物驱油、三元复合驱、泡沫驱油)工艺已得到了较普遍的应用,该领域对泡沫、聚合物水溶液(如聚丙烯酰胺水溶液)的研究也显得日益活跃。

大庆油田我国目前最大的油田,于1960年投入开发建设,由萨尔图、杏树岗、喇嘛甸、朝阳沟等48个规模不等的油气田组成,面积约6000平方公里。勘探范围主要包括东北和西北两大探区,共计14个盆地,登记探矿权面积23万平方公里。油田自1960年投入开发建设,累计探明石油地质储量56.7亿吨,累计生产原油18.21亿吨,占同期全国陆上石油总产量的47%;探明天然气地质储量548.2亿立方米,上缴各种资金并承担原油价差1万多亿元,特别是实现年产原油5000万吨连续27年高产稳产,创造了世界油田开发史上的奇迹。从历史上看,一般油田的开采高峰只能维持三五年,以后产量就会递减。但凭什么大庆油田的产量长期保持在5000万吨的水平线上,大庆油田自上个世纪70年代就开始研究和实践,目前聚合物驱油技术已经在大庆等油田开始成功应用,大庆的科技工作者还在世界

首创出一种更大幅度提高原油采收率的方法——泡沫复合驱油技术[16]。这项技术使得大庆油田地质储量由原来的26亿吨增加到48亿吨,相当于又找到了一个大庆油田。工程师曾在胜利孤岛油田[17]做过一个泡沫驱油试验,选取中二区中部聚合物驱单元28- 8井作为泡沫驱试验井(注入井)。该井注入3个小层,受效油井共12口,于2002年1月开始转入聚合物驱,距离28- 8井最近的油井产出液于2002年9月监测到聚合物,2002年9月、10月该油井产出液中监测到的聚合物浓度分别为890mg/ L ,1100mg/ L。另外两口油井的产出液于2003年也监测到聚合物,产出中出现聚合物后油井产油量下降,综合含水率上升至94%,2003年4月24日开始注入聚合物和泡沫剂的前置段塞;同年5月4日开始注氮气,由于气液混注压力较高,而泵压较低,注不进水,改为气液交替注入。至2004年3月25日试验结束,累计注入氮气114. 2万立方米(标准状态),聚合物干粉57. 4t,泡沫剂274. 3t。生产井综合含水率明显降低,日产油量由100t 增加到140 t。生产井在泡沫复合驱后3月开始见效,日产油量由试验前的75. It增加到151. 8t,综合含水率由试验前的93. 9%下降到88. 1% ,累计增产原油1. 1万吨。

应当指山,泡沫是相当复杂的体系,日前国内外泡沫驱油的研究仍基本处在理论研究阶段,现场应用还正在进行摸索,距大规模的实际应用还有一定的距离。另外,随着温室气体导致的全球变暖问题愈来愈严重,有人提出将二氧化碳注入地下封存起来,以减少全球的二氧化碳含量,而泡沫作为一种性能优良的输运介质,已经走入了越来越多的科学家的视线。

在开采的油气层和废弃的油气层是地下储藏二氧化碳的最有利场所。在储层压力不是过大且不存在井周泄露和储层裂缝的条件下,不会形成通向地表或邻近地层的通道,这些储层能容纳二氧化碳。另外,通过二氧化碳强化油气的开采,对储层的参数,如容量和地质状况等比较了解,利用现有的油气技术,可减少这种储藏方式所需要的勘探费用。通过强化采油,可以多开采出5% ~20%的油。国外的许多采油机构都采用强化采油,借此将大量的二氧化碳注入地下。从储藏角度看,强化采油技术代表了一种储藏二氧化碳的方法[18]。预计在强化采油中,全世界共有12×1011 t的氧化碳储藏能力。

图1-4 二氧化碳强化采油过程示意图

Fig.1-4 Process of enhanced oil recovery

这样在减少了温室气体的含量的同时,获得了巨大的经济效益,具有巨大的应用潜力。而泡沫就是实现这一过程的优良媒介。由上述可见加强对泡沫的研究,拥有很高的价值。本课题旨在研究表面活性剂对溶液表面张力的影响,加深对泡沫液流变特性的理解。

2 表面张力理论基础

2.1表面张力的定义及产生机理

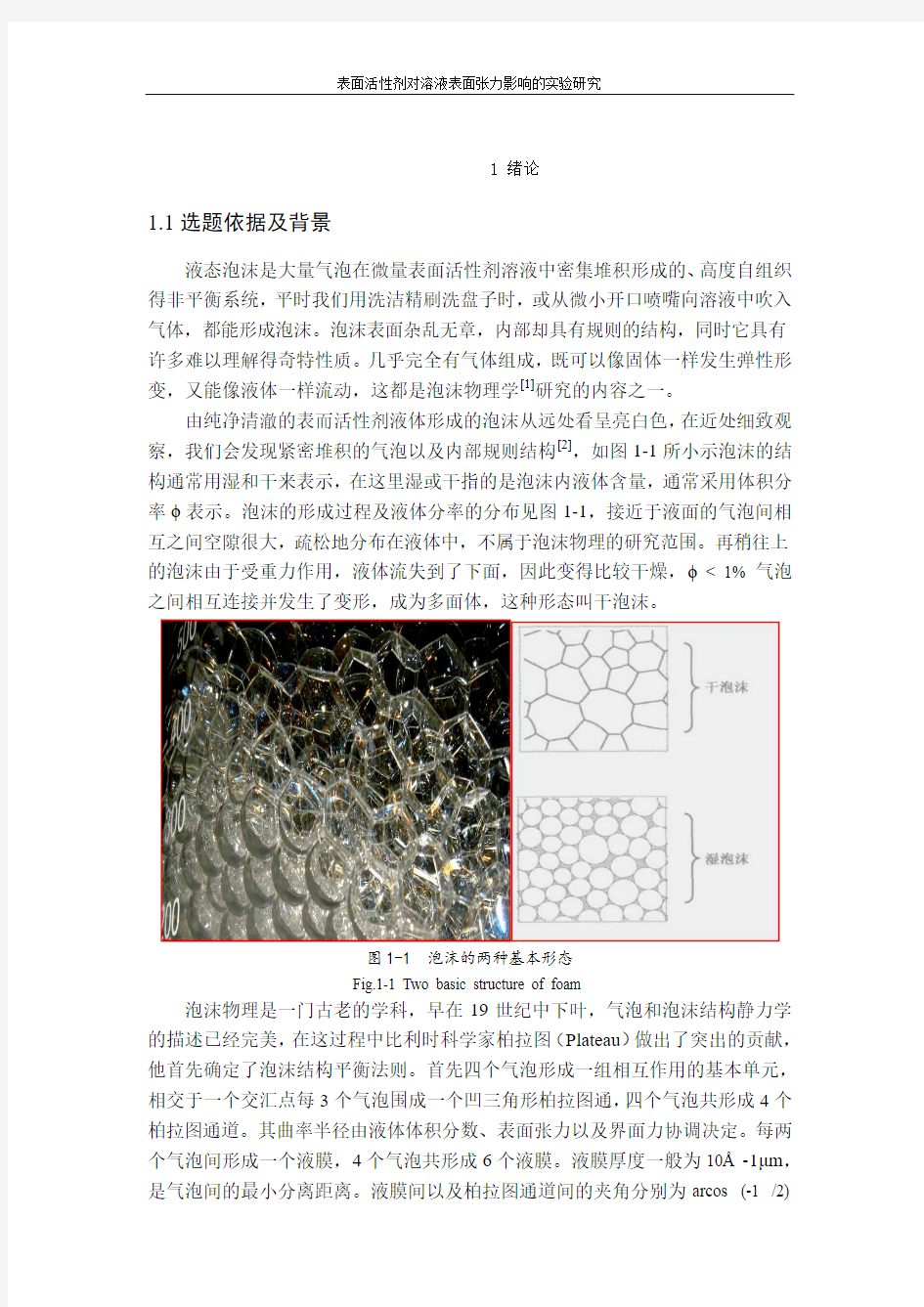

液体表面好像一张绷紧的橡皮膜一样,具有尽量缩小其表面的趋势,我们把这种沿着表面的,使液面收缩的力称为表面张力。它产生的原因是液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力。就象你要把弹簧拉开些,弹簧反而表现具有收缩的趋势。正是因为这种张力的存在,有些小昆虫才能无拘无束地在水面上行走自如,曲别针虽然密度比水大却还能漂浮在水面上。利用它能说明液态物质所特有的许多现象,如泡沫的形成、毛细现象、浸润现象等[22]。在工业技术上,浮选技术、液体输送技术等方面都要研究液体的表面张力。

图2-1 曲别针漂浮在水面上

Fig.2-1 Clip floating in the water

2.2表面张力的性质

表面张力是分子力的一种表现。它发生在液体和气体接触时的边界部分。是由于表面层的液体分子处于特殊情况决定的。液体内部的分子和分子间几乎是紧挨着的,分子间经常保持平衡距离,稍远一些就相吸,稍近一些就相斥,这就决定了液体分子不像气体分子那样可以无限扩散,而只能在平衡位置附近振动和旋转[10]。在液体表面附近的分子由于只显著受到液体内侧分子的作用,受力不均,使速度较大的分子很容易冲出液面,成为蒸汽,结果在液体表面层(跟气体接触的液体薄层)的分子分布比内部分子分布

来得稀疏。相对于液体内部分子的分布来说,它们处在特殊的情况中。表面层分子间的斥力随它们彼此间的距离增大而减小,在这个特殊层中分子间的引力作用占优势。因此,如果在液体表面上任意划一条分界线MN把液面分成a、b两部分,如图所示。F表示a部分表面层中的分子对b部分的吸引力,F6表示右部分表面层中的分子对a部分的吸引力[11],这两部分的力一定大小相等、方向相反。这种表面层中任何两部分间的相互牵引力,促使了液体表面层具有收缩的趋势,由于表面张力的作用,液体表面总是趋向于尽可能缩小,因此空气中的小液滴往往呈圆球形状

2.3表面张力的方向和单位

表面张力的方向和液面相切,并和两部分的分界线垂直,如果液面是平面,表面张力就在这个平面上。如果液面是曲面,表面张力就在这个曲面的切面上。

表面张力F的大小跟分界线MN的长度成正比。可写成F=σL或σ=F/L。比值σ叫做表面张力系数,它的单位常用dyn/cm。在数值上表面张力系数就等于液体表面相邻两部分间单位长度的相互牵引力。液膜表面张力系数=液膜的表面能/液膜面积=F表面张力/(2*所取线段长)。表面张力系数与液体性质有关,与液面大小无关。

2.4 临界胶束浓度

表面活性剂对溶液表面张力的影响涉及到一个很重要的概念临界胶束浓度。表面活性剂在界面富集吸附一般的单分子层,当表面吸附达到饱和时,表面活性剂分子不能在表面继续富集,而憎水基的疏水作用仍竭力促使基分子逃离水环境,于是表面活性剂分子则在浓液内部自聚,即疏水基*在一起形成内核,亲水基朝外与水接触,形成最简单的胶团。

而开始形成胶团时的表面活性剂的浓度称之为临界胶束浓度,简称cmc。

当溶液达到临界胶束浓度时,溶液的表面张力降至最低值,此时再提高表面活性剂浓度,溶液表面张力不再降低而是大量形成胶团,此时溶液的表面张力就是该表面活

性剂能达到的最小表面张力,用cmc表示。

表面活性剂的表面活性源于其分子的两亲结构,亲水基团使分子有进入水的趋向,而憎水基团则竭力阻止其在水中溶解而从水的内部向外迁移,有逃逸水相的倾向,而这两倾向平衡的结果使表面活性剂在水表的富集,亲水基伸向水中,憎水基伸向空气,其结果是水表面好像被一层非极性的碳氢链所覆盖,从而导致水的表面张力下降。

2.4表面张力的测定方法

液体表面张力的测定方法分静力学法和动力学法。静力学法有拉脱法、毛细管上升法、du Noüy 环法、Wilhelmy 盘法、旋滴法、悬滴法、滴体积法、最大气泡压力法; 动力学法有震荡射流法、毛细管波法。其中毛细管上升法和最大气泡压力法不能用来测液- 液

界面张力。Wilhelmy 盘法, 最大气泡压力法, 震荡射流法, 毛细管波法可以用来测定动态表面张力。由于动力学法本身较复杂, 测试精度不高, 而先前的数据采集与处理手段都不够先进, 致使此类测定方法成功应用的实例很少。因此, 迄今为止, 实际生产中多采用静力学测定方法。我们实验室采用拉脱法测定表面张力,主要实验装置为焦利氏秤[13]。如图2-2

所示:

图2-2 焦利氏秤

Fig.2-2 Jolly Balance

标尺 2-游标 3-立柱 4-外立柱旋钮 5-平台调节旋钮

6-液体杯 7-张力环 8-弹簧 9-玻璃管 10-带镜挂钩

3 表面张力的测定实验及数据处理和分析

3.1表面张力的测定实验

液体表面好像一张绷紧的橡皮膜一样,具有尽量缩小其表面的趋势,我们把这种沿着表面的,使液面收缩的力称为表面张力。利用它能说明液态物质所特有的许多现象,如泡沫的形成、毛细现象、浸润现象等。在工业技术上,浮选技术、液体输送技术等方面都要研究液体的表面张力。

测定液体表面张力的常用方法有:拉脱法、毛细管法和液滴测重法等。测定液体表面力的常用方法有:拉脱法、毛细管法和液滴测重法等。本实验所介绍的拉脱法是一种直接测定方法。

实验仪器:焦利氏秤、砝码、烧杯。

实验原理:是液体分子之间存在作用力,成为分子力。液体表面层(厚度等于分子的作用半径)内的分子所处环境和液体内部分子不同,液体内部每个分子四周都被同类的其它分子所包围,它所受到的周围分子的合力为零。但处于液体表面层的分子,由于液面上方为气相,分子数很少,因而表面层内每个分子受到向上的引力比向下的引力小,合力不会为零,即液体表面处于张力状态。表面分子有从液面挤入液体内部的倾向,使液面自然收缩,直到处于动态平衡,即在同一时间内脱离液面挤入液体内部的分子和因热运动而到达液面的分子数相等为止。因而,在没有外力作用是液滴呈球形,即使其表面积缩到最小。

表面张力类似于固体内部的拉伸应力,只不过这种应力存在于极薄的表面层内,而且不是由于弹性形变所引起的,是液体表面层内分子力作用的结果。

设想在液面上作一长为L的线段,则张力的作用是线段两边液面以一定的拉力f 相互作用,且力的方向恒垂直于线段,大小与线段的长度L成正比,即

f=γL (3-1)其中,比例系数γ称为表面张力系数,定义为作用在单位长度上的表面张力,单位为N/m。实验证明,表面张力系数γ的大小与液体的种类、纯度、温度和它上方的气体成分有关,温度越高,液体中所含杂质越多,则表面张力系数越小。

用拉脱法实验是将一弯成︻形的金属丝浸入液体中,然后将其慢慢地拉出水面,此时在金属丝附近的液面会产生一个沿着液面的切线方向的表面张力f,由于表面张力的作用,金属丝四周将带起一个水膜,水膜呈弯曲形状。液体表面的切线与金属丝表面的切线之间的夹角设为ψ称为接触角。当将金属丝缓缓的拉出水面时,表面张力f的方向将随着液面方向的变化而变化,接触角逐渐减小而趋于零,因此f的方向垂直向下。在夜魔将要破裂前,诸力的平衡条件为

F=mg+f (3-2)其中,F为将金属丝拉出液面时所加的外力,mg为金属丝与它所沾附的液

水表面张力介绍 表面张力 表面张力,是液体表面层由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于任一界线上的张力。通常,处于液体表面层的分子较为稀薄,其分子间距较大,液体分子之间的引力大于斥力,合力表现为平行于液体界面的引力。表面张力是物质的特性,其大小与温度和界面两相物质的性质有关。 1基本信息 多相体系中相之间存在着界面(interface)。习惯上人们仅将气-液,气-固界面称为表面(surface)。 表面张力,是液体表面层由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于任一界线上的张力。将水分散成雾滴,即扩大其表面,有许多内部水分子移到表面,就必须克服这种力对体系做功——表面功。显然这样的分散体系便储存着较多的表面能(surface energy)。 2相关数据 在293K下水的表面张力系数为72.75×10-3N·m-1,乙醇为22.32×10-3N·m-1,正丁醇为24.6×10-3N·m-1,而水-正丁醇(4.1‰)的界面张力为34×10-3N·m-1。 表面张力的测值通常有多种方法,实验室及教科书中,通常采用的测试方法为最大气泡压法。由于其器材易得,操作方法相对易于学生理解表面张力的原理,因而长期以来是教学的必备方法。 作为表面张力测试仪器的测试方法,通常有白金板法(du Nouy method)\白金环法(Wilhelmy plate method)\悬滴法\滴体积法\最大气泡压法等。 3测定方法 (1)表面张力法。表面张力测定法适合于离子表面活性剂和非离子表面活性剂临界胶束浓度的测定,无机离子的存在也不影响测定结果。在表面活性剂浓度较低时,随着浓度的增加,溶液的表面张力急剧下降,当到达临界胶束浓度时,表面张力的下降则很缓慢或停止。以表面张力对表面活性剂浓度的对数作图,曲线转折点相对应的浓度即为CMC。如果在表面活性剂中或溶液中含有少量长链醇、高级胺、脂肪酸等高表面活性的极性有机物时,溶液的表面张力-浓度对数曲线上的转折可能变得不明显,但出现一个最低值(图2—15)。这也是用以鉴别表面活性剂纯度的方法之一。 (2)电导法。本法仅适合于表面活性较强的离子表面活性剂CMC的测定,以表面活性剂溶液电导率或摩尔电导率对浓度或浓度的平方根作图,曲线的转折点即CMC。溶液中若含有无机离子时,方法的灵敏度大大下降。 (3)光散射法。光线通过表面活性剂溶液时,如果溶液中有胶束粒子存在,则一部分光线将被胶束粒子所散射,因此测定散射光强度即浊度可反映溶液中表面活性剂胶束形成。以溶液浊度对表面活性剂浓度作图,在到达CMC时,浊度将急剧上升,因此曲线转折点即为CMC。利用光散射法还可测定胶束大小(水合直径),推测其缔合数等。但测定时应注意环境的洁净,避免灰尘的污染。 (4)染料法。一些有机染料在被胶团增溶时。其吸收光谱与未增溶时发生明显改变,例如频那氰醇溶液为紫红色,被表面活性剂增溶后成为蓝色。所以只要在大于CMC的表面活性剂

表面活性剂最新研究进展 人类的日常生活,各类生产活动,多种科学和技术的进步对表面活性剂品种和性能提出越来越高的要求,促使表面活性剂科学不断发展,迄今方兴未艾,表面活性剂已经深入到生命起源以及膜材料、纳米材料、对映体选择性的反应等各个领域中,设计新的有特殊用途和应用价值的表面活性分子仍不断受到人们的关注。新的功能型表面活型剂与附加的官能基团的性质和位置有密切关系, 对传统的表面活性剂分子结构的修饰会导致其结构形态有很大的变化,近几年国内外的相关研究单位在表面活性剂领域的最新研究进展主要有以下方面。 一、高分子表面活性剂 高分子表面活性剂的合成成为近年来表面活性剂合成研究的热点课题之一。高分子表面活性剂是相对一般常言的低相对分子质量表面活性剂而讲的,通常指相对分子质量大于1000且具有表面活性功能的高分子化合物。它像低分子表面活性剂一样,由亲水部分和疏水部分组成。高分子表面活性剂具有分散、凝聚、乳化、稳定泡沫、保护胶体、增溶等性质,广泛应用作胶凝剂、减阻剂、增黏剂、絮凝剂、分散剂、乳化剂、破乳剂、增溶剂、保湿剂、抗静电剂、纸张增强剂等。因此,高分子表面活性剂近年来发展迅速,目前已成为表面活性剂的重要发展方向之一。 高分子表面活性剂可根据在水中电离后亲水基所带电荷分为阴离子型、阳离子型、两性离子型和非离子型四类高分子表面活性剂。如阴离子型的高分子表面活性剂有聚(甲基)丙烯酸(钠)、羧甲基纤维素(钠)、缩合萘磺酸盐、木质素磺酸盐、缩合烷基苯醚硫酸酯等。两性离子型的高分子表面活性剂有丙烯酸乙烯基吡啶共聚物、丙烯酸-阳离子丙烯酸酯共聚物、两性聚丙烯酰胺等。非离子型的高分子表面活性剂有羟乙基纤维素、聚丙烯酰胺、聚乙烯吡咯烷酮、聚氧乙烯类共聚物等。阳离子型的高分子表面活性剂有聚烯烃基氯化铵阳离子表面活性剂、亚乙基多胺与表氯醇共聚季铵盐、淀粉或纤维素高取代度季铵盐、多聚季铵盐、聚多羧基季铵盐等。 开发低廉、无毒、无污染和一剂多效的高分子表面活性剂将是今后高分子表面

常用溶剂的性质 常用溶剂的性质 常用溶剂的极性顺序:水(最大) >甲酰胺>乙腈>甲醇>乙醇>丙醇>丙酮>二氧六环>四氢呋喃>甲乙酮>正丁醇>乙酸乙酯>乙醚>异丙醚>二氯甲烷>氯仿>溴乙烷>苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>己烷>煤油(最小)。 甲酰胺 分子式HCONH 2 ,透明油状液体,略有氨臭,具有吸湿性,可燃。能与水和乙醇混溶,微溶于苯、三氯甲烷和乙醚。相对密度1.133(20/4℃)。沸点210℃。熔点2.55℃。闪点175℃。折射率nD(25℃)1.4468。燃点>500℃。粘度(20℃)2.926mPa?s。 毒性本品低毒。对皮肤和粘膜有暂时刺激性。小鼠经口LD50大于1000mg/kg。 乙腈;甲基氰 结构式CH 3 CN。分子量41.05。无色透明液体,有醚的气味。相对密度(20℃/4℃)1. 7822,凝固点-43.8℃,沸点81.6℃、闪点5.6℃。折射率1.3441.粘度(20℃)0.35mPa?s,表面张力(20℃)19.10×10-3N/m,临界温度274.7℃,临界压力4.83MPa。能与水、甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙酯、丙酮、乙醚、氯仿、四氯化碳、氯乙烯以及各种不饱和烃相混溶。与水形成共沸混合物。易燃,爆炸极限3.0%-16%(vol)。有毒人LD503800mg/kg。空气中最高容许浓度3mg/m3。贮存阴凉、通风、干燥的库房内,远离火种、热源,防止日光直射。 甲醇 结构式为CH 3 OH,分子量32.04。无色澄清易挥发液体,相对密度(20℃ /4℃)0.7914,凝固点-97.49℃,沸点64.5℃.闪点(开口)16℃,燃点470℃,折射率1.3285,表面张力22.55×10-3N/m,蒸气压(20 ℃)12.265kPa,蒸气相对密度1.11,粘度(20℃)0.5945mP a?s,溶解度参数δ=14.8,能与水、乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等有机溶剂混溶,甲醇对金属特别是黄铜有轻微的腐蚀性。易燃,燃烧时有无光的谈蓝色火焰。蒸气能与空气形成爆炸混合物.爆炸极限6.0%-36.5%(vol)。纯品略带乙醇味,粗品刺鼻难闻。有毒。饮用7-8g可导致失明,饮用30-100g就会死亡。空气中甲酵蒸气最高容许浓度5mg/m3。 乙醇 结构式为C 2H 5 OH,分子量46.07。无色透明液体,有酒的醉香气味,也有刺激性 的辛辣昧。工业乙醇含量为95%,相对密度(20℃/4℃)0.793。凝固点-114℃,沸点78.32℃,闪点(开口)16℃,燃点390-430 ℃.折射率1.3614,粘度(20℃)1.41mPa?s,表面张力(20℃)22.27×10-3N/m,比热容 (20 ℃)2.42kJ/(kgK),蒸气压(20 ℃)5.732kPa,溶解度参数δ=12.7。溶于苯、甲苯。与水、甲醇、乙醚、醋酸、氯仿任意比例混溶。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物。与铬酸、次氯酸钙、过氧化氢、硝酸、硝酸铂、过氮酸盐及氧化剂反应剧烈,爆炸极限4.3%-19.0%(vol)。具有吸湿性,与水形成共沸混合物。微毒,有麻醉性,饮入乙醇中毒剂量75-80g。致死剂量为250-500g。空气中最高容许浓度1880mg/m3。

第三章表面活性剂溶液(1) 一、不定项选择(5×3=15) 1、表面活性剂溶液的物理化学特征 (ABCD) A 表面特性 B 溶液特性 C 溶解度特性 D 溶油性 2、表面活性剂的效率愈高,溶液表面过剩吸附量对溶液浓度的比值(Γ/c):(A E) A 大于零,愈正 B 小于零,愈负 C 与温度关系愈小 D与表面活性剂浓度关系愈小 E 表面张力随浓度变化率愈负 3、当溶液中表面活性剂浓度足够大时,溶液中便开始形成胶束,胶束的出现,标志着 (A) A表面活性剂降低表面张力的作用下降 B 表面活性剂的溶解已达到饱与状态 C 溶液的表面张力开始增加 D 溶液表面完全被表面活性剂分了排满 4、湿可分为四个等级,即浸没润湿、毛细润湿、铺展润湿与粘附润湿,它们的程度就是:( A ) A 浸没润湿>铺展润湿>毛细润湿>粘附润湿 B 铺展润湿>浸没润湿>毛细润湿>粘附润湿 C 浸没润湿>铺展润湿>粘附润湿>毛细润湿 D 铺展润湿>浸没润湿>粘附润湿>毛细润湿 5、影响表面张力的因素很多,但它与 ( D ) A温度无关 B 外压力无关 C 组成无关 D 实际表面大小无关

二、判断题(5×3=15) 1、并不就是所有具有两亲结构的分子都就是表面活性剂(×) 2、表面活性剂作用就是增加液体或固体的表面张力。(×) 3、单分子层吸附只能就是化学吸附,多分子层吸附只能就是物理吸附。 (×) 4、产生物理吸附的力就是范德华力,作用较弱,因而吸附速度慢,不易达到平衡。(×) 5、乳状液、泡沫、悬浮液与憎液溶胶均属多相的聚结不稳定系统。(√) 三、填空题(5×3=15) 1、一般说来,物理吸附的吸附量随温度增高而降低 ,化学吸附的吸附量随温度 增高而先增加,后降低。 2、低分子量的强极性有机物(尿素、甲酰胺、乙二醇、1,4二氧六环)破坏水结 构,使胶团不易生成,cmc升高、 3、产生表面现象的本质原因就是表面层分子比它们处于体相内部时能量高,有未 平衡的剩余力场。 四、简答题(3×10=30) 1、什么就是表面活性剂的Krafft点与浊点? 答:(1) 离子型表面活性剂的溶解度在温度上升到一定值时会陡然上升,此温度称做该表面活性剂的Krafft点 (2) 非离子型表面活性剂的溶解度则往往会随温度上升而降低,升至一定温 度时会出现混浊,经放置或离心可得到两个液相。此温度被称为该表面活性 剂的浊点。 2、加溶作用的基本原理 答:加溶作用的基本原理:胶团的特殊结构,从其内核到水相提供了从非极性到极性环境的全过渡。物质的溶解性要求溶剂具有适宜的极性。各类极性与非极 性有机溶质在胶团溶液中都可以找到适合的环境而存身其中。 3.表面活性剂在溶液中就是采取定向排列吸附在溶液表面上,还就是以胶束的形 式存在于溶液中?为什么?

实验一 表面活性剂的表面张力测定 基本原理 测量新形成的表面活性剂(吸附原已达平衡)液膜的表面张力,单管法装置简单,但实验精度不太理想。不过,采用不同半径的双毛细管方法并对实验结果进行修正的方法产生于1922年[1], S.Sugden 所开展的这种方法可以获得较高的测量精度。在应用Laplace 公式推算表面张力时也略有差别。根据气泡附加压力?p =2γ/R ,当气泡形成半球状时曲率半径R 为最小,附加压力最大,液膜二边压差也最大。此压差也等于毛细管上升原理示意图(图2.13.1)中毛细管液柱的静压降。所以气泡法是毛细管上升原理的反向思维。只要毛细管足够细,玻璃管易润湿,弯月面可视为球形。达到平衡时,界面二侧的压力差可由Laplace 方程求得并等于毛细管中液柱的静压降: gh r R R p ργ γ=≈+=?2)11(21 由此得到毛细管上升法测定表面张力γ的基本公式: gh ργγ2 1= 式中ρ为液体密度,g 为重力加速度,h 为到达平衡时液柱上升的高度,r 为毛细管内半径。 当毛细管内气体压力增加,则液柱将随所加压力的增大而下降。最后在管端形成气泡,此时界面两测的压力差 p p p '-=? 此压力差便由电子微压计读出。由于实验时毛细管插入液体浓度不变,p '为一定值,故产生气泡时界面两侧的压力差仅与所加外压有关。因为根据毛细管足够细,玻璃管易润湿,弯月面可视为球形。所以气泡的半径为R 时有 R p γ 2= ? 单管法:γi /γ水=?p i /?p 水,双管法:γi /γ水=(?h 1,i -?h 2,i )/ (?h 1,水-?h 2,水)。而根据Gibbs 吸附公式可以计算表面吸附量: dc d RT c dc c RT d d d A n i i γγμγ?-=?-=- ==Γ-∑ 1

生物表面活性剂研究进展 杨齐峰 (黄石理工学院,湖北,435000) 【摘要】:生物表面活性剂是由微生物分泌的天然产物,它无毒,可以生物降解,对环境影响很小,具有高效的表面活性,因此是合成表面活性剂的理想代替品。介绍了生物表面活性剂的特性及其生产制备方法,综述了近年生物表面活性剂在石油、洗涤、医药、食品等工业领域的应用与研究进展,主要介绍了利用生物表面活性剂在提高石油采收率等方面的应用,探讨了今后生物表面活性剂的主要发展方向。 【关键词】:生物表面活性剂;微生物;应用;发展趋势 Biosurfactant research progress Yangqifeng (Huangshi Institute of Technology School Hubei 435003)abstract:Biological surfactant is secreted by microbial natural products,it is avirulent,can biodegradation,a little influence and efficient surface activity,and is thus synthesis of surfactants ideal replacement. Introduces the characteristics and its biosurfactant production preparation methods,this paper reviews biosurfactant in petroleum,washing,pharmaceutical,food and other industrial areas of application and research progress,mainly introduced the use of biological surfactants in enhanced oil recovery of application,discusses the future biosurfactant the main development direction。 key words:biosurfactant;Microbial;application;development tendency 表面活性剂是一类能显著降低溶剂表面张力的物质,化学合成的表面活性剂都是以石油为原料化学合成而来的,在生产和使用过程中常常会给人类生存环境带来严重的污染,对人类的身体健康产生很大威胁。生物表面活性剂是从20世

常用溶剂参数表 产品溶剂系列首页> 产品溶剂系列

个体溶剂: (A)芳香族溶剂(A r o m a t i c S o l v e n t s) 甲苯(T O L U E N E) 油漆、清漆、黏合剂及油墨制造业及天那水配方用之稀释剂;树脂溶剂;化学及制药工业用之溶剂;尤以萃取及脱脂两工 序最为适用。另也为化学合成用之原料。 二甲苯(X Y L E N E) 脂肪、蜡、沥青及各天然与人工合成树脂之溶剂。也为油漆、清漆及亮漆制造用之溶剂及稀释剂。也用于油墨及粘合剂制 造业,也是杀虫药制剂最常用之溶剂。亦是化工合成用之中 间体。分异构级和溶剂级,涂料常用溶剂级,异构级比溶剂 级一般情况要贵一点。粗二甲苯臭、便宜。 三甲苯(S-100) 慢干漆油,树脂溶剂及高级印刷油配方用。粗三甲苯臭、便宜。 四甲苯(S-150) 慢干漆油,焗漆,杀虫药溶剂。 物理数据: 溶劑餾程℃比重15℃芳香族化相對揮發速閃

/15℃合物含量 (%)度(乙酸丁酯 =100) 點 ℃ 甲苯 110.3-110.90.87299.91537二甲 苯 138–1400.87199.77027 三甲 苯 165–1730.875981943 四甲 苯 190–2070.89599466 页顶 (B)酮类(K E T O N E S) 丙酮(A c e t o n e) 电子零件清洗剂,树脂溶剂,粘合剂,油漆,清漆和天拿水用溶剂;皮革及羊毛脱脂。 丁酮(M E K) 硝化纤维素及其衍生物、丙烯酸树脂、乙烯基树脂、苯酚树脂、环氧树脂、醇酸树脂等低沸点溶剂。普遍用于油漆制造及天拿水配方,并用于磁带涂层以溶解聚氨脂树脂及乙桸基脂,也用于人造皮革之表面处理。

第五章表面活性剂的功能与应用—增溶作用胶团催化微乳化 4—1增溶作用 (一)增溶作用的定义和特点 所谓增溶作用是指由于表面活性剂胶束的存在,使得在溶液中难溶乃至不溶的物质溶解度显著增加的作用。 例子:25℃苯在水中的溶解度为0.07g/100g水; 100℃的油酸钠水溶液,苯溶解度为7 g/100g水。 增溶作用的基础是胶束的形成,表面活性剂浓度越大,形成的胶束越多,难溶物或不溶物溶解得越多,增溶量越大。 缺图 表面活性剂浓度达到cmc以后,溶质的溶解度显著提高,并随表面活性剂浓度的增大而增大。 特点: 1.增溶作用可使被增溶物的化学势降低,使体系更加稳定,是自发进行的过程 2.与普通的溶解过程不同的是,增溶后溶液的沸点、凝固点和渗透压等没有明显的改变 3.溶质并非以分子或离子的形式存在,而是以分子团簇分散在表面活性剂的溶液中。 4.由于表面活性剂用量很少,没有改变溶剂的性质,增溶作用与使用混合溶剂提高溶解度不同。 5.与乳化作用不同,增溶后没有新增的两相界面的存在,是热力学稳定体系。(二)增溶作用的方式 ①非极性分子在胶束内核的增溶 如饱和脂肪烃、环烷烃,苯等不易极化的非极性有机化合物。紫外光谱或核磁共振谱分析表明:被增溶的物质完全处于一个非极性环境中。χ射线衍射分析发现:增溶后胶束体积变大。 ②在表面活性剂分子间的增溶

对于分子结构与表面活性剂相似的极性化合物,如长链的醇、胺、脂肪酸和极性染料等两亲分子,则是增溶于胶束的“栅栏”之间。 被增溶物的非极性碳氢插入胶束内部,极性头插入表面活性剂极性基之间。 ③在胶束表面吸附增溶 对于既不溶于水,也不溶于油的小分子极性化合物在胶束表面的增溶。这些化合物被吸附胶束表面区域,光谱研究表明:它们处于完全或接近完全极性的环境中。一些高分子物质、甘油、蔗糖以及染料也采用此种增溶方式。 ④聚氧乙烯醚间的增溶 以聚氧乙烯基为亲水基团的非离子表面活性剂,通常将被增溶物包藏在胶束外层的聚氧乙烯链中,以这种方式被增溶的物质主要是较易极化的碳氢化合物,如苯、乙苯、苯酚等短链芳香烃类化合物。

第24卷第1期2007年1月精细化工 FI NE C H E M I CAL S Vo.l24,No.1 J an.2007 表面活性剂 减阻表面活性剂的研究进展* 乔振亮,熊党生 (南京理工大学材料科学与工程系,江苏南京 210094) 摘要:介绍了表面活性剂减阻的机理。探讨了影响表面活性剂减阻效果的各种因素,包括:表面活性剂与补偿离子的结构及其浓度、管路系统的直径、流体的温度和速度以及环境中的金属离子。论述了表面活性剂的减阻与传热效率之间的关系;并且讨论了在使用减阻表面活性剂的循环系统中提高传热效率的方法。总结了减阻表面活性剂的一般特点。预测了减阻表面活性剂的发展趋势。引用文献35篇。 关键词:表面活性剂;减阻;传热效率 中图分类号:TQ423.99 文献标识码:A 文章编号:1003-5214(2007)01-0039-05 Progress i n D rag R educi ng Surfactant R esearch Q I A O Zhen li a ng,X I O NG Dang sheng (D e p ar t m ent of M aterial Science and E ngineer i ng,N anjin g Universit y of Science and T echnology,N anjing210094,J iangsu,China) Abstract:The m echanis m of drag reduc i n g surfactant is i n troduced.M any facto rs i n fluenc i n g t h e effectiveness o f drag reducing surfactant are addressed,such as surfactan,t counteri o n,concentra ti o n, dia m eter of c ircu lati n g syste m s,te m perature and velocity o f the fl u i d,and i o ns inside the recircu lation syste m s.The re l a ti o nship bet w een drag reduction and heat transfer ab ility i s discussed,and m ethods of i m prov i n g the effic i e ncy of heat transfer i n the recircu lation syste m s conta i n ing the drag reduci n g surfactan t are a lso described.Co mm on characteristics of drag reduc i n g surfactant are su mm arized. F i n ally,t h e developm ent trend of drag reduc i n g surfactant is i n d icated.35references are c ited. Key w ords:surfactan;t drag reduction;heat transfer ab ility 19世纪80年代的石油危机引起了人们对减阻技术的普遍关注,继而这一技术迅速应用于各个行业。主动减阻是一种向紊流中添加少量添加剂,使流体摩擦力大大降低的方法。流体的紊流被改变或者受到抑制,便产生了减阻的效果。 一些少量的高分子聚合物和阳离子表面活性剂可以加在水中降低紊流阻力,研究发现,紊流流动阻力最高可以降低80%[1]。所以,这一技术在远距离流体输送、城市供热制冷等领域具有良好的应用前景。虽然一些水溶性的高分子也可以用来减阻,但是在有工业泵的系统中,如果用水溶性高分子就存在着机械降解的问题,并且降解后分子结构无法恢复,使减阻能力下降。表面活性剂受大的剪切应力作用也会发生机械降解,但是它可以自行修复[2]。因此,在有机械力的场合,多用表面活性剂来进行减阻。 用来减阻的表面活性剂有阳离子、阴离子、两性离子等。阴离子表面活性剂做减阻剂使用时,易与水中的钙、镁离子形成沉淀而影响减阻效果;阳离子表面活性剂做减阻剂对水质要求不高,有更广泛的使用范围;在加热系统中用两性减阻表面活性剂也是一种增加经济效益的很有前途的方法[3]。在实际使用中最常用的表面活性剂是阳离子型和两性离子型两类。减阻表面活性剂的特殊重要性,使它受到广泛关注,国内许多人都做了相关研究[4~7]。 本文综述了减阻表面活性剂的研究进展。 *收稿日期:2006-06-19;定用日期:2006-09-08 作者简介:乔振亮(1970-),男,河南省巩义市人,博士研究生,师从熊党生教授,主要从事生物材料、仿生减阻材料的研究,电话:025-********,E-m ai:l q i aozhen liang@126.co m。

表面活性剂LAS 废水处理研究进展 作者:姜安玺, … 文章来源:本站收集 点击数: 64 更新时间:2008-2-17 荐 近年来我国洗涤剂工业发展迅速,其产量逐年增加。1985年我国合成洗涤剂产量为100.4万T,1990年为151.4万T,1995 年已达221.8万T,2000年为382.8万T,2005年预计为460万T 。 目前我国应用比较多的表面活性剂有:阴离子表面活性剂(以直链烷基苯磺酸钠LAS 为主)占总量的70%;非离子表面活性剂占总量的20%;其他占10%。合成洗涤剂用途广泛,几乎涉及到家庭生活、工农业生产的各个方面,最后大部分形成乳化胶体状废水排入自然界,其首要污染物LAS 进入水体后,与其他污染物结合在一起形成一定的分散胶体颗粒,对工业废水和生活污水的物化、生化特性都有很大影响。因此对于表面活性剂LAS 的处理是这类乳化胶体废水的共同要求,该类废水可称之为表面活性剂(LAS)废水。LAS 废水的处理对于保护资源,保持生态平衡,促进经济发展,都具有重要意义。表面活性剂废水的来源除了合成洗涤剂生产过程中排放大量的LAS 废水外,洗涤、化工、纺织等行业和日常生活中都会产生LAS 废水。其特点主要有以下3点。1)废水中除含有表面活性剂LAS 和其乳化携带的胶体性污染物外,还含有混合助剂、漂白剂和油类物质;废水中的LAS 以分散和胶粒表面吸附两种形式存在。2)废水一般偏碱性,pH 值约为8~11;废水中LAS 含量有的高达上千mg/L,如洗毛废水,有的只有十几mg/L,如洗浴废水;COD 值差异也很大,从几百到几万甚至十几万mg/L 。3)废水中的LAS 会造成水面产生大量不易消失的泡沫。废水中的LAS 本身有一定的毒性,对动植物和人体有慢性毒害作用,LAS 还会引起水中传氧速率降低,使水体自净受阻。另外,废水产生的泡沫也会影响环境卫生和美观。目前对LAS 废水的处理除了原有的物化和生化法外,还有膜分离、微电解等新方法,并得到了一定的应用。本文简要总结了目前我国LAS 废水的处理技术现状,并探讨了该类废水处理技术的发展方向。 1 处理方法进展 根据对废水中LAS 的破坏性,可以将处理技术分为两类,“非破坏性”技术,即分离法,包括混凝分离法、泡沫分离法、膜分离法、吸附法;“破坏性”技术,即氧化分解法,包括催化氧化法、微电解法、生物氧化法。 1.1 混凝分离法 常用的混凝剂包括无机混凝剂和有机混凝剂两大类:其中无机混凝剂主要是铁盐、铝盐及其聚合物。目前国内研究主要集中在对原有混凝剂的复配使用和新型混凝剂的开发上,如用铝铁复合混凝剂处理COD 为684mg/L 、LAS 为160mg/L 的废水。与传统的聚铁、聚铝混凝剂相比,COD 、LAS 的去除率可提高6%、8%左右,同时沉降速度、污泥量都有所改善[4]。有机混凝剂包括阳离子高分子混凝剂,两性有机高分子混凝剂,阴离子型高分子混凝剂和非离子型混凝剂。其中阳离子型混凝剂二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)作为水处理剂在国内用得不多,而在国外应用极为广泛,几乎涉及工业废水、生活污水以及饮用水的各个方面。今后混凝剂的开发应以现有混凝剂为基础,在混凝剂 的结

广西纺织工业学校教案

在印染实际生产中,常采用对比法和模拟法对应用的助剂进行试验。 对比法是将样品(试样)与标样进行平行试验,一般用于测定印染助剂的应用性能。如:润湿性、乳化性等。 模拟法是模拟印染加工过程中的工艺条件进行小样试验,通过测定加工产品的有关性能来评判助剂的质量或生产适用性。主要用于工厂工艺适应性试验。 一、表面张力的测定 1、实验目的:使学生了解表面张力的测定方法 2、实验药品器材:表面张力仪、测量杯(直径大于8cm)玻璃仪器、表面活性 剂试样溶液。 3、试验步骤: 1)清洗仪器:用铬酸洗液浸洗铂金圆环和测量杯,后用蒸馏水冲洗至中性。2)校准仪器: 3)测定方法:用界面张力仪来测定,在恒温室内进行。

测量时,用待测液冲洗测量杯几次,后在待测液中部吸取大量试样于量杯中,使铂金圆环浸入测试液中部,调节拉力,使环上下两力平衡。圆环露出液面时形成一液膜,拉力增大到一定程度时,液膜破裂,读出此时刻度盘上的读数,即为试验表面张力值P。连续测试五次。 4)结果计算:取五次数值的平均值 表面张力ν=P×F 校正因子F公式复杂,在此略。 二、水溶液pH值测定 1、实验目的:使学生了解溶液pH值的测定; 2、实验仪器药品:酸度计、磁力搅拌器、烧杯、容量瓶(100ml)温度计、水 浴锅、蒸馏水(无CO2)、标准缓冲溶液、试液 3、实验步骤 1)将被测液、标准缓冲溶液、洗涤用水调节在20±1℃,校准酸度计; 2)将待测试样溶液置于磁力搅拌器上搅拌30s,停止搅拌后插入电极,待指针稳定1min后读数。每个试样平行测定两次。 4、结果:取算术平均值,修约至0.1pH 三、润湿(渗透)性测试 帆布沉降法:将一定质量帆布放入一定浓度的助剂溶液中,帆布被溶液润湿增重而下沉,记下帆布从接触溶液到沉降所需时间。 1、实验目的:使学生掌握润湿性(渗透性)测试。

word整理版 表面活性剂最新研究进展 人类的日常生活,各类生产活动,多种科学和技术的进步对表面活性剂品种和性能提出越来越高的要求,促使表面活性剂科学不断发展,迄今方兴未艾,表面活性剂已经深入到生命起源以及膜材料、纳米材料、对映体选择性的反应等各个领域中,设计新的有特殊用途和应用价值的表面活性分子仍不断受到人们的关注。新的功能型表面活型剂与附加的官能基团的性质和位置有密切关系, 对传统的表面活性剂分子结构的修饰会导致其结构形态有很大的变化,近几年国内外的相关研究单位在表面活性剂领域的最新研究进展主要有以下方面。 一、高分子表面活性剂 高分子表面活性剂的合成成为近年来表面活性剂合成研究的热点课题之一。高分子表面活性剂是相对一般常言的低相对分子质量表面活性剂而讲的,通常指相对分子质量大于1000且具有表面活性功能的高分子化合物。它像低分子表面活性剂一样,由亲水部分和疏水部分组成。高分子表面活性剂具有分散、凝聚、乳化、稳定泡沫、保护胶体、增溶等性质,广泛应用作胶凝剂、减阻剂、增黏剂、絮凝剂、分散剂、乳化剂、破乳剂、增溶剂、保湿剂、抗静电剂、纸张增强剂等。因此,高分子表面活性剂近年来发展迅速,目前已成为表面活性剂的重要发展方向之一。 高分子表面活性剂可根据在水中电离后亲水基所带电荷分为阴离子型、阳离子型、两性离子型和非离子型四类高分子表面活性剂。如阴离子型的高分子表面活性剂有聚(甲基)丙烯酸(钠)、羧甲基纤维素(钠)、缩合萘磺酸盐、木质素磺酸盐、缩合烷基苯醚硫酸酯等。两性离子型的高分子表面活性剂有丙烯酸乙烯基吡啶共聚物、丙烯酸-阳离子丙烯酸酯共聚物、两性聚丙烯酰胺等。非离子型的高分子表面活性剂有羟乙基纤维素、聚丙烯酰胺、聚乙烯吡咯烷酮、聚氧乙烯类共聚物等。阳离子型的高分子表面活性剂有聚烯烃基氯化铵阳离子表面活性剂、亚乙基多胺与表氯醇共聚季铵盐、淀粉或纤维素高取代度季铵盐、多聚季铵盐、聚多羧基季铵盐等。 开发低廉、无毒、无污染和一剂多效的高分子表面活性剂将是今后高分子表面

第三章表面活性剂 表面活性剂在药物制剂的制备中被广泛应用,其结构特征是具有亲水性与亲脂性两种基团,其作用是能显著降低分散系的表面(界面)张力,因此可用作乳化剂、助悬剂、增溶剂、促吸收剂、润湿剂、起泡剂与消泡剂、去污剂等,是药用乳剂、悬浊剂、脂质体等的重要辅料。本章重点讨论表面活性剂的基本性质(如CMC值、HLB值、Krafft点与昙点等)与测定方法等。 第一节表面活性剂分类 一、表面活性剂(surfactant):具有很强表面活性,加入少量就能使液体表面张力显著下降的物质。 1.①纯液体在一定温度有一定的表面张力,是液体的物理常数。 ②当在水中加入无机盐或糖类物质时,则水的表面张力略有升高; ③当在水中加入低级脂肪醇、脂肪酸时,则水的表面张力下降,称此类物质为水的表面活性物质。 ④当在水中加入油酸钠、十二烷基硫酸钠(高级脂肪酸)时,则水的表面张力能够显著的降低,称此类物质为该溶剂的表面活性剂(surfactant)。 2.表面活性剂分子的结构特征:是由具有极性的亲水基和非极性的亲油基组成,而且两部分分处两端。因此,表面活性剂具有既亲水又亲油的两亲性质,但具有两亲性的分子不一定都是表面活性剂。 3.表面活性剂的吸附性:表面活性剂由于其特殊结构可以在两相界面发生定向排列,来改变两相界面性质。从而起到润湿、乳化、增溶、絮凝、反絮凝、起泡、消泡的作用。 (1)在溶液中的正吸附:表面活性剂在溶液表面层聚集的现象为正吸附,正吸附改变了溶液表面的性质。最外层疏水,表现低表面张力,产生较好的润湿性、乳化性、增溶性、起泡性。 (2)在固体表面的吸附:表面活性剂溶液与固体接触时,表面活性剂分子可能在固体表面发生吸附,使固体表面性质发生改变,易于润湿。 二、表面活性剂的类型 1.表面活性剂分类方法有多种,根据来源可分为天然表面活性剂与合成表面活性剂; 2.根据溶解性质可分为水溶性表面活性剂与油溶性表面活性剂; 3.根据极性基团的解离性质分为离子型表面活性剂与非离子型表面活性剂两大类;再根据离子型表面活性剂所带电荷,又分为阳离子、阴离子、两性离子表面活性剂。每类中又可根据亲水或亲油基团分为不同的种类。 4.高分子表面活性剂:较强的表面活性的水溶性高分子。如海藻酸钠、羧甲基纤维素钠、甲基纤维素、聚乙烯醇、聚维酮等,但与低分子表面活性剂相比,高分子表面活性剂降低表面张力的能力较小,增溶力、渗透力弱,乳化能力较强,常用做保护胶体。 常用的表面活性剂分类如下: (一)阴离子表面活性剂:起表面活性作用部位是阴离子,带有负电荷。 1.高级脂肪酸盐(肥皂类):易被酸破坏,碱金属皂还可被钙、镁盐等破坏,电解质可使之盐析,只用作外用制剂 通式:RCOO-M+, 如硬脂酸钠、钙、镁等。根据M的不同可分为碱金属皂(可溶性皂,O/W型乳化剂);碱土金属皂(不溶性皂,W/O);有机胺皂(脂肪酸+有机胺-硬脂酸三乙醇O/W软膏乳化剂)

表面活性剂的研究进展(药剂学课程论文) 2015年 5月3日

表面活性剂的应用和发展 摘要:表面活性剂素有“工业味精”之称,目前已被广泛应用于纺织、制药、化妆品、食品、造船、土建、采矿、表面处理等领域,它是许多工业部门必须的化学助剂,其用量小,收效大,往往起到意想不到的效果。本文主要讲述了表面活性剂的作用、分类、应用和发展。并且阐述了我国表面活性剂的应用、行业发展状况以及与国外的差距, 对我国相关行业的发展方向及现有产品结构的调整提出建议。 关键词:表面活性剂作用分类应用发展 表面活性剂是一类即使在很低浓度时也能显著降低表(界)面张力的物质。它达到一定浓度后可缔合形成胶团,从而具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品。其分子结构均由两部分构成,分子的一端为极亲油的疏水基,分子的另一端为极性亲水的亲水基,两类结构与性能截然相反的分子碎片或基团分处于同一分子的两端并以化学键相连接,形成了一种不对称的、极性的结构,赋予了该类特殊分子既亲水又亲油,又不是整体亲水或亲油的特性,这种特有结构通常称之为“双亲结构”。 1 表面活性剂的应用 表面活性剂主要应用于洗涤、纺织等行业,其他应用几乎可以覆盖所有的精细化工领域。在造纸工业中可以用作蒸煮剂、废纸脱墨剂、施胶剂、树脂障碍控制剂、消泡剂、柔软剂、抗静电剂、阻垢剂、软化剂、除油剂、杀菌灭藻剂、缓蚀剂等。表面活性剂在医药行业也有广泛应用,在药剂中,一些挥发油、脂溶性纤维素、甾体激素等许多难溶性药物利用表面活性剂的增溶作用可形成透明溶液及增加浓度;在医药行业中可作为杀菌剂和消毒剂使用,其杀菌和消毒作用归结于它们与细菌生物膜蛋白质的强烈相互作用使之变性或失去功能,这些消毒剂在水中都有比较大的溶解度,根据使用浓度,可用于手术前皮肤消毒、伤口或粘膜消毒、器械消毒和环境消毒;药剂制备过程中,它是不可缺少的乳化剂、润湿剂、助悬剂、起泡剂和消泡剂等。在农药行业,可湿性粉剂、乳油及浓乳剂都需要有一定量的表面活性剂,如可湿性粉剂中原药多为有机化合物,具有憎水性,只有在表面活性剂存在的条件下,降低水的表面张力,药粒才有可能被水所润湿,形成水悬液;而且在粒剂及供喷粉用的粉剂中,有的也含有一定量的表面活性剂,其目的是为了提高药剂在受药表面的附着性和沉积量,提高有效成分在有水分条件下的释放速度和扩展面积,提高防病、治病效果。总之,表面活性剂作为精细化工领域的支柱产业,在国民经济中具有重要的作用。2009年我国表面活性剂的消耗情况见表 1。由于产品档次不高,与发达国家相比,我国表面活性剂在医药、农药、造纸等行业的消耗比例偏低,而且主要通过进口来满足需要。 目前,我国在表面活性剂领域,由于长期以来产业化基础比较薄弱,生产规模小,规模化大生产的能力不强,使得我国表面活性剂的生产技术落后,产品品种单一,产品配套能力差,系列化产品的研究开发能力不足,新产品的研发能力也比较低,与国外的先进技术有很大的差距,在高新技术领域差距更大。近年来,我国为了促进化工行业的发展,对表面活性剂及助剂行业投入了大量的建设和改造资金,取得了一定的成效,但是,由于与国外的先进技术有很大的差距,产品结构性的缺陷仍然存在,主要表现为在表面活性剂产品的品种单一,档次低,许

表面活性剂的绿色化研究进展学号:201321132250 姓名:王南建

表面活性剂绿色化研究进展 现在社会,表面活性剂的应用日益广泛,本文对现行的几种表面活性剂及其应用进行了初步的探索。 1. 脂肽生物表面活性剂 自从Fleming发现微生物产生青霉素以来,微生物成为生物活性物质的一个重要来源,为天然合成化学品提供了丰富资源。生物表面活性剂是微生物在一定条件下培养时,在其代谢过程申分泌出来的具有一定表面活性的代谢产物,如糖脂、多糖蛋白脂、脂肪、磷脂利脂肪酸中性类脂衍生物。它们与一般表面活性剂分子在结构上类似,即在分子中不仅有脂肪烃链构成的非极性憎水基,同时也含有极性的亲水基。 生物表面活性剂的早期研究见于1946年,1965年之后,微生物对烃类乳化机制的研究引起人们的关注。微生物产生的表面活性剂是微生物提高石油采收率的重要机制之一。用微生物生产表面活性剂成为生物技术领域中的一个新课题。1968年,Arima等首次发现枯草芽胞杆菌株(Bacillus subtilis)产生的是脂肽类表面活性剂,呈晶状,商品名为表面活性素(surfactin),这类表面活性剂主要含:伊枯草菌素(Iturilns),杆菌霉素(Bacillomycin),芬荠素(Fengycin)和表面活性(Surfacin)等,其中surfactin的表面活性最强,是迄今报道的效果最好的生物表面活性齐之一。脂肽分子由亲水的肽键和亲油的脂肪烃链两部分组成,由于其特殊的化学组成和两亲型分子结构,脂肤类生物表面活性剂在医药、微生物采油、环境治理等领域有重要的应用前景。目前发现的脂肽类生物表面活性剂有数十种。 2. 高分子表面活性剂 高分子表面活性剂通常指分子量大于1000、具有表面活性的物质。减小两相界面张力的大分子物质皆可称为高分子表面活性剂。高分子表面活性剂具有分散、凝聚、乳化、稳定泡沫、保护胶体、增溶等能力,毒性小,可用作胶凝剂、减阻剂、增粘剂、絮凝剂、分散剂、乳化剂、破乳剂、增溶剂、保湿剂、抗静电剂、纸张增强剂等。与低分于表面活性剂一样,高分子表面活性剂也可分为阴离子型、阴离子型、两个离子型和非离子型四大类。阴离子型古有解离后产生阴离子的基团如焌酸基—COOH、磺酸基-8H等;阳离子型占有解离后产生阳离子的基团如季铵盐、吡啶盐等。两性离子型同时占有以上两类基团;非离子型不含可解离基团。 1961年Strauss合成了名为聚皂高分子表面活性剂。随后,氧化乙烯氧化丙烯嵌段共聚物作为非离子型表面活性剂(产品名Pluronies)实现了工业化生产。与常用的低分子表面活性剂相比,高分子表面活性剂降低表面张力的能力差,成本偏高,始终未育占据表面活性剂领域的优势。近十余年来由于能源工业(强化采油、燃油乳化、油/某乳化)、涂料工业(无皂聚合、高浓度胶乳)、膜科学(仿生膜、LB膜)的需要,高分子表面活性剂研究有了新的进展,得到了性能良好的氧化乙烯硅氧烷共聚物、乙烯亚胺共聚物、乙烯基醚共聚物、烷基酚甲醛缩合物氧化乙烯共聚物等品种。我们采用自由基聚合法得到的丙烯酚胺表面活性大单体离子型单体共聚物,有高粘度和高表面活性,突破了分子量高则表面活性差的传统。 3. 糖基类表面活性剂 糖类物质本身己经具备多烃基的亲水性结构,如果再连接上长的疏水链就可以产生具

常用溶剂的表面张力 及黏度

溶剂表面张力(达厘/厘米)(mN/m)水72.7 乙二醇48.4 丙二醇36.0 邻二甲苯30.0

醋酸丁酯25.2 正丁醇24.6 石油溶剂油24.0 甲基异丁酮23.6 甲醇23.6 脑石油22.0 正辛烷21.8 脂肪烃石脑油19.9 正己烷18.4 涂料中典型聚合物和助剂的表面张力: 聚合物/表面张力(达因/厘米) 三聚氰胺树脂57.6 聚乙烯醇缩丁醛53.6 苯代三聚氰胺树脂52 聚乙二酸己二酰胺46.5 Epon 828 46 环氧树脂47 脲醛树脂45 聚酯三聚氰胺涂膜44.9 聚环氧乙烷二醇,Mw6000 42.9 聚苯乙烯42.6 聚氯乙烯41.9

聚甲基丙烯酸甲酯41 65%豆油醇酸38 聚醋酸乙烯酯36.5 聚甲基丙烯酸丁酯34.6 聚丙烯酸正丁酯33.7 Modaflow 32 聚四氟乙烯Mw 1,088 21.5 聚二甲基硅氧烷Mw 1,200 19.8 聚二甲基硅氧烷Mw162 15 乙醇22.27 丙醇23.8 异丙醇21.7 正丁醇24.6 硝基乙烷31.0 异丁醇23.0 环己酮34.5 丙酮23.7 二丙酮醇31.0 甲基丙酮23.97 乙二醇乙醚乙酸酯31.8 丁酮24.6 二氯甲烷28.12

甲基异丁基酮23.9 二甘醇乙醚31.8 醋酸正丙酯24.2 乙二醇乙醚28.2 醋酸异丙酯21.2 乙二醇丁醚27.4 醋酸丁酯25.09 苯28.18 醋酸异丁酯23.7 甲苯28.53 醋酸乙酯23.75 间二甲苯28.081 水-正丁醇(4.1 %。)34

表面活性剂对溶液表面张力影响的实验研究

目录 1 绪论........................................................................错误!未定义书签。 1.1选题依据及背景 (2) 1.2 泡沫研究的进展 (5) 1.3 泡沫的应用 (7) 1.3.1 泡沫在日化食品中的应用 (7) 1.3.2 泡沫灭火 (7) 1.3.3 泡沫在油田中的应用 (7) 1.3.4 泡沫分离 (8) 2 表面张力理论基础 (12) 2.1 表面张力的定义和产生机理 ............................错误!未定义书签。 2.2 表面张力的性质.................................................错误!未定义书签。 2.3表面张力的单位和方向................................................. 错误!未定义书签。 2.4临界胶束浓度.................................................................... 错误!未定义书签。 2.5表面张力的测定方法...................................................... 错误!未定义书签。 3 实验数据记录及分析..........................................错误!未定义书签。 3.1 表面张力的测定实验.........................................错误!未定义书签。 3.2实验数据记录及分析.......................................错误!未定义书签。 3.2.1 实验数据的记录................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.2 数据分析............................................................................. 错误!未定义书签。 4 论文总结与展望 (29) 4.1 论文总结 (29) 4.2 展望 (30)