古代文化常识

导入:

知识回顾

中国每年的高考都会诞生上万状元,包括省状元、市状元、县区状元,其中还分文理科状元。

如果算上单科状元就更多。而古代的状元总共会有多少呢大家猜猜看,才不到一千名状元。很稀缺吧,而且科举制度从隋炀帝开始到清朝光绪皇帝结束,历时约

1300年。古代状元稀缺的原因很多,其中一个就是要考状元很难,历时长。大家回想一下,

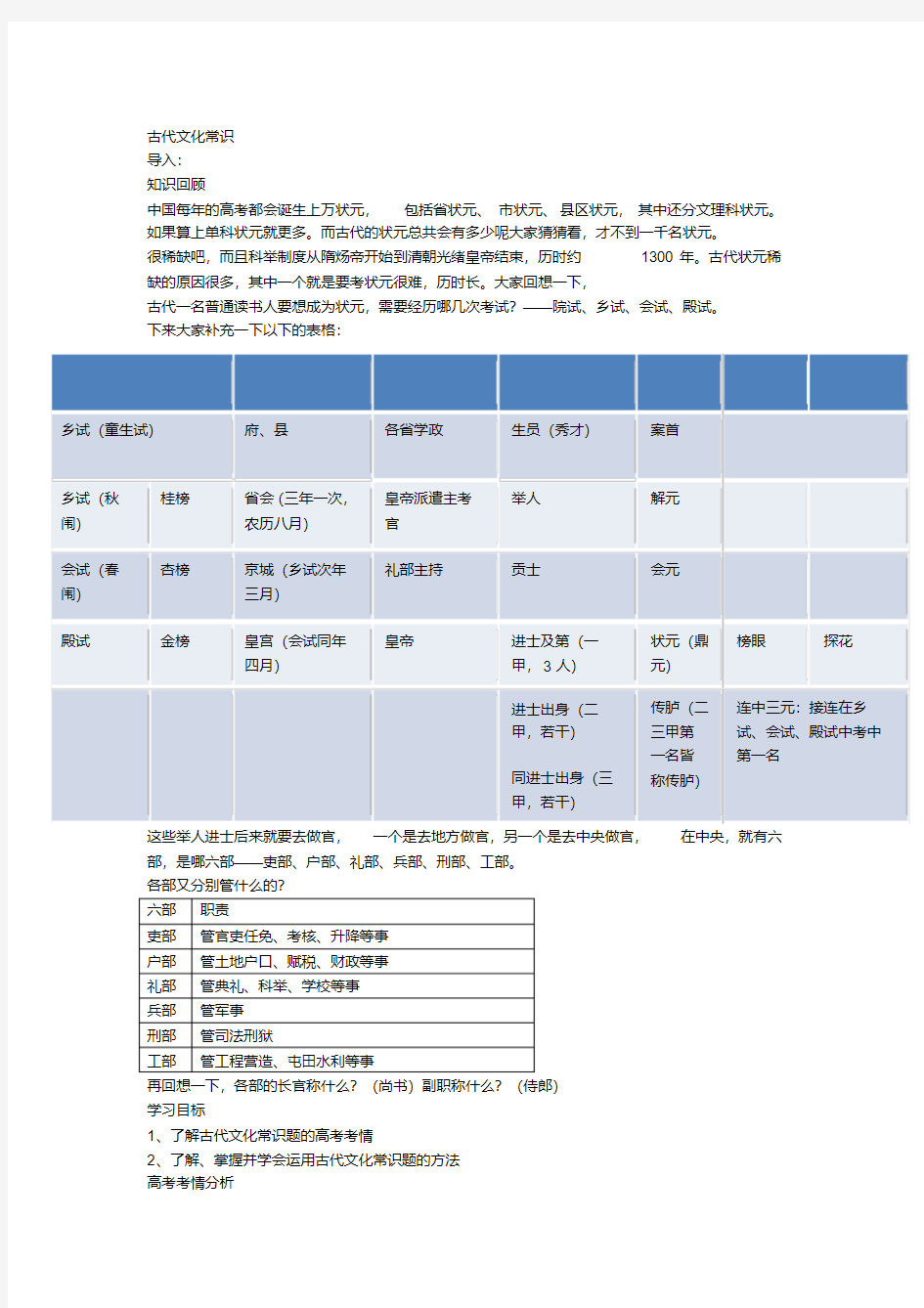

古代一名普通读书人要想成为状元,需要经历哪几次考试?——院试、乡试、会试、殿试。

下来大家补充一下以下的表格:

这些举人进士后来就要去做官,

一个是去地方做官,另一个是去中央做官,在中央,就有六部,是哪六部——吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。各部又分别管什么的?

六部

职责吏部

管官吏任免、考核、升降等事户部

管土地户口、赋税、财政等事礼部

管典礼、科举、学校等事兵部

管军事刑部

管司法刑狱工部管工程营造、屯田水利等事

再回想一下,各部的长官称什么?(尚书)副职称什么?(侍郎)

学习目标

1、了解古代文化常识题的高考考情

2、了解、掌握并学会运用古代文化常识题的方法

高考考情分析

乡试(童生试)府、县各省学政生员(秀才)案首乡试(秋

闱)

桂榜省会(三年一次,农历八月)皇帝派遣主考官举人解元会试(春

闱)

杏榜京城(乡试次年三月)礼部主持贡士会元殿试金榜皇宫(会试同年

四月)皇帝进士及第(一甲,3人)

状元(鼎元)榜眼探花进士出身(二

甲,若干)

同进士出身(三

甲,若干)传胪(二三甲第一名皆称传胪)连中三元:接连在乡试、会试、殿试中考中第一名

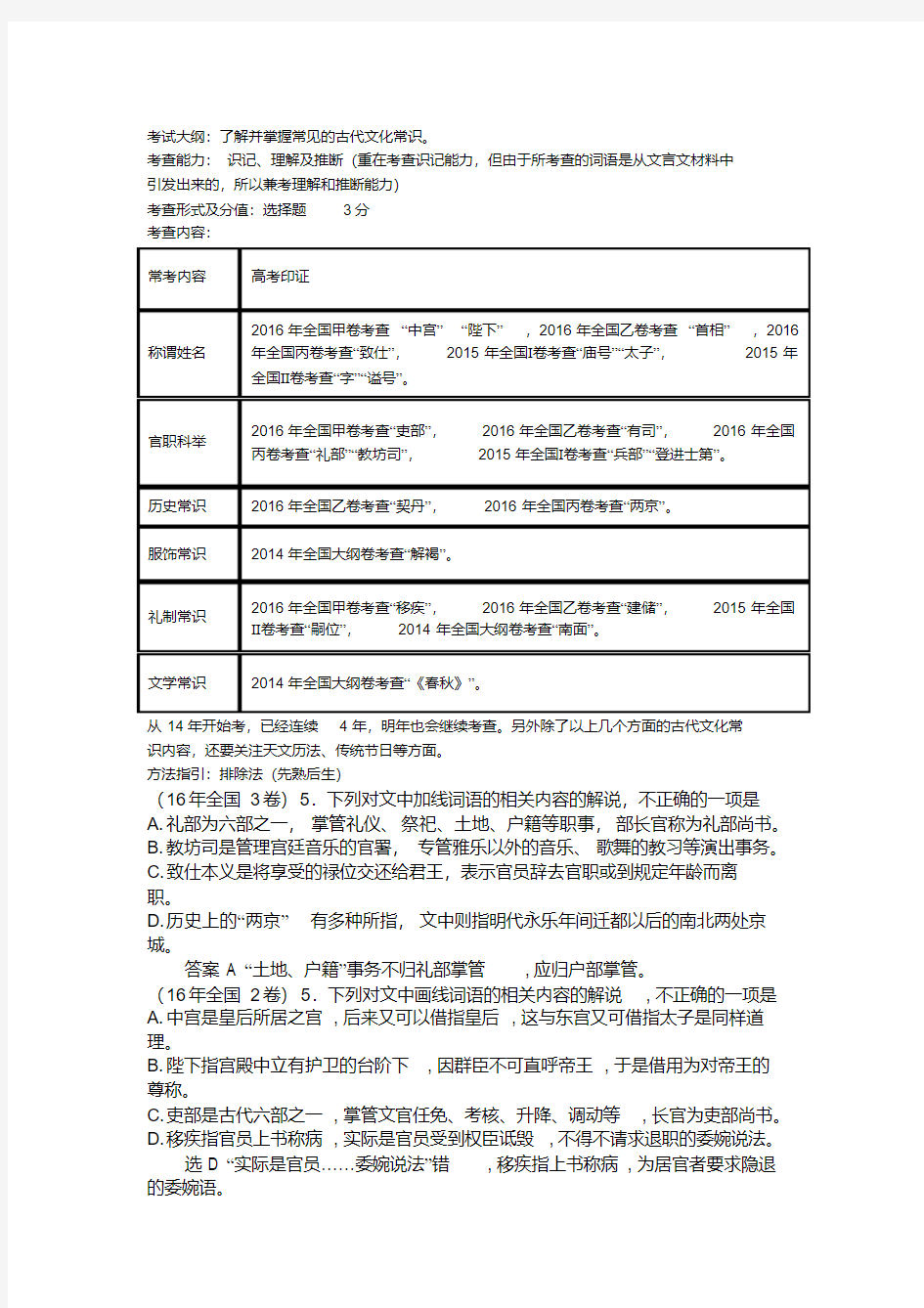

考试大纲:了解并掌握常见的古代文化常识。

考查能力:识记、理解及推断(重在考查识记能力,但由于所考查的词语是从文言文材料中引发出来的,所以兼考理解和推断能力)

考查形式及分值:选择题3分

考查内容:

常考内容高考印证

称谓姓名2016年全国甲卷考查“中宫”“陛下”,2016年全国乙卷考查“首相”,2016年全国丙卷考查“致仕”,2015年全国Ⅰ卷考查“庙号”“太子”,2015年全国Ⅱ卷考查“字”“谥号”。

官职科举2016年全国甲卷考查“吏部”,2016年全国乙卷考查“有司”,2016年全国丙卷考查“礼部”“教坊司”,2015年全国Ⅰ卷考查“兵部”“登进士第”。

历史常识2016年全国乙卷考查“契丹”,2016年全国丙卷考查“两京”。服饰常识2014年全国大纲卷考查“解褐”。

礼制常识2016年全国甲卷考查“移疾”,2016年全国乙卷考查“建储”,2015年全国Ⅱ卷考查“嗣位”,2014年全国大纲卷考查“南面”。

文学常识2014年全国大纲卷考查“《春秋》”。

从14年开始考,已经连续4年,明年也会继续考查。另外除了以上几个方面的古代文化常

识内容,还要关注天文历法、传统节日等方面。

方法指引:排除法(先熟后生)

(16年全国3卷)5.下列对文中加线词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A.礼部为六部之一,掌管礼仪、祭祀、土地、户籍等职事,部长官称为礼部尚书。

B.教坊司是管理宫廷音乐的官署,专管雅乐以外的音乐、歌舞的教习等演出事务。

C.致仕本义是将享受的禄位交还给君王,表示官员辞去官职或到规定年龄而离

职。

D.历史上的“两京”有多种所指,文中则指明代永乐年间迁都以后的南北两处京城。

答案A “土地、户籍”事务不归礼部掌管,应归户部掌管。

(16年全国2卷)5.下列对文中画线词语的相关内容的解说,不正确的一项是A.中宫是皇后所居之宫,后来又可以借指皇后,这与东宫又可借指太子是同样道理。

B.陛下指宫殿中立有护卫的台阶下,因群臣不可直呼帝王,于是借用为对帝王的尊称。

C.吏部是古代六部之一,掌管文官任免、考核、升降、调动等,长官为吏部尚书。

D.移疾指官员上书称病,实际是官员受到权臣诋毁,不得不请求退职的委婉说法。

选D “实际是官员……委婉说法”错,移疾指上书称病,为居官者要求隐退的委婉语。

注意事项:

1、分类积累,巧记忆——做题的基础(早读资料分类——称谓姓名、官职科举、地理常识、宗法常识、礼俗常识、天文历法等,串联记忆法,对比记忆法等)

(15年全国2卷)5.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.古代男子有名有字,名是出生后不久父亲起的,字是二十岁举行冠礼后才起的。

B.谥号是古代帝王、大臣等死后,据其生平事迹评定的称号,如武帝、哀帝、炀帝。

C.嗣位指继承君位,我囯封建王朝通常实行长子继承制,君位由最年长的儿子继承。

D.阙是宫门两侧的高台,又可借指宫廷;“诣阙”既可指赴朝廷,又可指赴京都。【解析】选C。C项错在“长子继承”,应为“嫡长子继承”。

2、抓选项的关键词、细节----做对题的关键,如刚才我们做的题

(16年全国2卷)5.下列对文中画线词语的相关内容的解说,不正确的一项是A.中宫是皇后所居之宫,后来又可以借指皇后,这与东宫又可借指太子是同样道理。

B.陛下指宫殿中立有护卫的台阶下,因群臣不可直呼帝王,于是借用为对帝王的

尊称。

C.吏部是古代六部之一,掌管文官任免、考核、升降、调动等,长官为吏部尚书。

D.移疾指官员上书称病,实际是官员受到权臣诋毁,不得不请求退职的委婉说法。

选D “实际是官员……委婉说法”错,移疾指上书称病,为居官者要求隐退

的委婉语。

(15年全国1卷)5.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.登进士第,又可称为进士及第,指科举时代经考试合格后录取成为进士。

B.兵部是古代“六部”之一,掌管全国武官选用和兵籍、军械、军令等事宜。

C.庙号是皇帝死后,在太庙立室奉祀时特起的名号,如高祖、太宗、钦宗。

D.太子指封建时代君主儿子中被确定继承君位的人,有时也可指其他儿子。

【解析】选D。“太子”专指已确定继承皇位或帝位的帝王的儿子。

(16年全国1卷)5.下列对文中词画线语的相关内容的解说,不正确的一项是A.首相指宰相中居于首位的人,与当今某些国家内阁或政府首脑的含义并不相

同。

B.建储义为确定储君,也即确定皇位的继承人,我国古代通常采用嫡长子继承制。

C.古代朝廷中分职设官,各有专司,所以可用“有司”来指称朝廷中的各级官员。

D.契丹是古国名,后来改国号为辽,先后与五代和北宋并立,与中原常发生争端。

C项,“所以可用‘有司’来指称朝廷中的各级官员”不正确。“有司”应指有

具体职务、做具体工作的官吏。

刚才除了运用先熟后生,关注细节外,还用什么方法?

3、适当联想

①联想课内知识

1、每月的初一称为望日,“夏四月之望”是指初夏的四月一日。(错)

2、古代朔指农历初一,晦指农历三十。(错)

联系课文“七月既望”(选自《赤壁赋》)、“朝菌不知晦朔”(选自《逍遥游》)农历的每月十五日称为望日,每月的初一称为朔,每月的最后一天称为晦,大月三十日,小月二十九日

②联想历史政治等相关学科知识,如科举、六部、首相

③联想生活,尤其是历史方面的节目、讲座、影视剧、书籍

D.契丹是古国名,后来改国号为辽,先后与五代和北宋并立,与中原常发生争端。(对)

西夏是中国历史上由党项人在中国西部建立的一个政权。又因其在西方,宋人称之为"西夏"。对外常与宋辽两国处于战争与议和的状态。(对)

旬。是计时间的单位,在这里,一旬是指十天,二旬就是指二十天。(对)

4、根据语境推断

时帝数称疾不视朝,讳言储贰临朝事,见洪先等疏,大怒日:“是料朕必不起也。”降手诏百余言切责之,遂除三人名。(当时皇帝多次声称有病不上朝,忌讳臣子

说让太子临朝的事,见到罗洪先等人的奏疏,非常愤怒地说:“这是料定朕卧病必定不能好了。”降下亲手写的一百多字的诏令责备他们,于是削除三人的名籍。)

A.文中多有表示官员授职升迁的词,如“授修撰”中的“授”,“召拜春坊左

赞善”中的“拜”,“除三人名”中的“除”等,都是表示授予官职的。(错)

颜衎字祖德,兖州曲阜人。少苦学,治《左氏春秋》。梁龙德中擢第,解褐..授北海主簿,以治行闻。

A.“解褐”指脱去平民穿着的粗布衣服,换上官员服饰,比喻开始进入仕途。(对)

柳敏九岁而孤,事母以孝闻……后丁忧,居丧旬日之间,鬓发半百。

D.丁忧,亦称丁艰,即遭遇父母丧事。古代父母死后,子女按礼须持丧三年,其间不

得行婚嫁之事,不预吉庆之典,任官者必须离职。在这里,丁忧只是指遭遇母亲去世。(对)当堂练习(应用体验P90与专项跟踪检测p401)

下列对文中加点词语的相关内容的解说,不.正确的一项是()

A.后唐是五代政权之一,李存勖所建,都洛阳。五代指后梁、后唐、后晋、后汉、后

周,文中“汉祖(南下)”指“后汉高祖(南下时)”。

B.称疾,是古文中较为常见的一种托词,当事人本身或许没有生病,却以生病为由,

以回避某事某人,文中“称疾不行”暗示传主的微妙心态。

C.祭酒,古代学官名。晋武帝咸宁四年设,以后历代多沿用,为国子学或国子监的主

管官。刘温叟当时以工部侍郎的身份兼任国子监主管。

D.丁内艰,是指遭遇父亲去世。古代朝廷官员,无论任什么官职,遭遇父母亲去世,

从得知丧事的那一天起,必须回到祖籍守丧一段时间。是谓丁艰,亦称“丁忧”。

解析:选D “丁内艰”应是遭遇母亲去世,因为母亲的角色是在家内。

下列对文中加点词语的相关内容的解说,不.正确的一项是()

A.至顺:元宁宗的年号,帝王年号纪年法是中国古代常用的纪年法,国君改用新的年号称

为“改元”。

B.辟:中国古代的选官制度,和前文中的“除”意义相同,均为“征召”的意思。

C.顿首:叩头,头叩地而拜。古代的九种礼拜形式之一。此处刘基为辞受丞相一职而拜。

D.卒:古代社会不同地位的人的死有不同的称谓,大夫死曰“卒”,刘基属于大夫阶层。

解析:选B 文中显示:刘伯温考中了进士,按照古代的选官制度,当然就会被任命,因此

“除”应是“任命”的意思,而不是“征召”之意;做官有廉直声誉,当然会被主管部门

“征召”。故可确定B项错误。

1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()

A.《汉书》是我国第一部纪传体断代史,它与《史记》、《后汉书》、《三国志》合

称为“前四史”。

B.“吏部”掌管全国文武官员的选用、任免、考核、调动等事务,主管是吏部尚书和

吏部侍郎。

C.“春秋”既可指春季秋季,也可指我国特定的历史时代,还可指儒家经典,文中用

以指年龄。

D.“少牢”指我国古代祭祀时用羊和猪当祭品,“太牢”则指祭祀帝王时用牛、羊和

猪当祭品。

选B根据积累的文化常识可知:吏部掌管全国文官,兵部掌管全国武官。故选B。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()

A.癸巳、戊戌都指年份。中国自古便有十天干与十二地支,形成天干地支纪年法。

B.微服是指为隐藏身份、避人耳目而改换成平民的服装,古代专指有身份的官吏私访。

C.请老,指古代官吏请求退休。退休制度是我国古代官僚制度的一个重要组成部分。

D.行辈,即排行和辈分。儒家文化强调论资排辈,汉族重宗族的观念一直延续至今。

解析:选B“专指有身份的官吏私访”错误,“微服私访”的还有帝王。

3.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()

A.“解褐”指脱去粗布衣服,换上官服,入仕做官。上古时期所谓“布”,是指麻织

品或葛织品,用麻葛织品做成的布衣,也叫“褐”。

B.“阙”是宫门两侧的高台,左右各一,中间为通道。又可借指宫廷。“诣阙”既可

指赴朝廷,又可指赴京都。

C.“卒”是古代称大夫的死,古代帝王和王后死叫“崩”,古代诸侯王死叫“薨”,

古代其他人的死亡均称为“死”。

D.“从事”,官名。汉制,州刺史的辅佐官吏如别驾、主簿、功曹等均称从事史。汉

以后三公及州郡长官都自辟僚属,多称“从事”。

选C死就是指古代平民的死亡,而非泛指其他所有人的死亡。故选C。

4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()

A.字,古人幼时命名,成人取字,字和名有意义上的联系。字是为了便于他人称谓。

对平辈或尊辈称字是出于礼貌和尊敬。

B.太守,是郡守的尊称。汉景帝更名为太守,为一郡的最高行政长官,除治民、进贤、决讼、检奸外,还可以自行任免所属掾吏。

C.孝廉,是秦始皇时设立的察举考试以任用官员的一种科目。孝廉是“孝顺亲长,廉

能正直”的意思。后代,也变成明朝、清朝对举人的雅称。

D.杀青,古人在竹简上写字,用火烤去竹简的水分,以便书写和防虫蛀,这道工序称

为杀青。后来泛指书籍定稿。

解析:选C第一步,根据积累的文化常识可初步判定A、B两项正确。第二步,可联系历史教材中西汉的“察举”制,确定“孝廉”是汉武帝时设立的,而非秦始皇设立。

课堂小结

古代文化常识题运用排除法,先熟后生。

注意事项:

1、分类积累,巧记忆

2、抓选项的关键词、细节

3、适当联想

①联想课内知识②联想历史政治等相关学科知识③联想生活,尤其是历史方面的节目、讲座、影视剧、书籍

4、根据语境推断

课后练习——高中语文文化常识50题(一)

天天练30 古代文化常识专练(二) 基础过关 1.下列对相关内容的解说,不正确的一项是( ) A.侍中,汉时指在其本官职外的加衔。加此官者可出入宫廷,担任皇帝侍从。“武与李陵俱为侍中”中的“侍中”即指皇帝的侍从。 B.仗节,手执符节的意思。古代只有在大臣出使的时候,皇帝才会授予符节,以此作为凭证和权力的象征。 C.“斧钺”“汤镬”指古代军法用以杀人的斧子等兵器,也泛指古代各种刑戮。 D.经学是训解或阐述儒家经典的学问。它形成于汉代,汉武帝后成为封建文化的正统。 答案:B 解析:B项,“只有在大臣出使的时候,皇帝才会授予符节”错。在大将出师时,皇帝也会授予符节。 2.下列对相关内容的解说,不正确的一项是( ) A.六官即天官冢宰、地官司徒、春官宗伯、夏官司马、秋官司寇、冬官司空,又称六卿。 B.“进士及第”指科举时代经考试合格后录取成为进士,科举殿试时的一甲三名,即状元、榜眼、探花,赐“进士及第”的称号。 C.足下,敬辞。古代下称上或同辈相称都可用。如《战国策·秦二》:“愿为足下扫室布席,幸无我逐也。” D.明朝的首辅是指首席内阁大学士,有别于翰林院学士,亦称“首揆”。主持内阁大政,虽有宰相之名而无宰相之权。 答案:D 解析:D项,首辅虽无宰相之名而有宰相之权,权力极大。 3.下列对相关内容的解说,不正确的一项是( ) A.唐初开始出现参知政事职衔,宋代曾成为常设官职,职权、礼遇相当于宰相。 B.北面,面向北,指臣服于人。古代君主面南而坐,臣子朝见君主时是面向北的。如《史记·项羽本纪》:“汉王曰:吾与项羽俱北面受命怀王。” C.望夕,望指月光满盈时,夕指日落时分,泛指夜晚。所以“望夕”通常指旧历十六日的晚上。 D.《公羊传》是我国古代阐释《春秋》的著作,相传为战国时齐人公羊高所著。 答案:C 解析:C项,“望夕”通常指旧历十五日的晚上。 4.下列对相关内容的解说,不正确的一项是( ) A.平章事之职始于唐初,受此衔者,是唐代非中书令、门下侍中而又实际担任宰相者,任此职者必另兼职事官衔。 B.我国封建王朝奉行嫡长子继承制,君位只能由嫡长子继承。 C.迁秩,旧指官员晋级。秩的主要含义有三:一是指官吏的俸禄,二是指官吏的职位或品级,三是十年为一秩。 D.勤王,为君王尽力做事,指当君主的统治受到威胁时,臣子起兵来救援。也常作为臣子反叛的借口。 答案:B 解析:B项,我国封建王朝奉行嫡长子继承制,但继承君位的不一定是嫡长子。 5.下列对相关内容的解说,不正确的一项是( ) A.会试,是中国古代科举制度中的中央考试;应考者为各省的举人,第一名叫状元。 B.盐引,官府在商人缴纳盐价和税款后发放的用以支领和运销盐的凭证。 C.崇进,官阶名。金文散官共四十二阶,正一品有四阶,崇进为第四阶。 D.太师,官名。西周始设,以太师、太傅、太保为“三公”,多为大官的加衔,无实

古代文化常识练习及答案 1.下列对古文加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是() A.“布衣”本指布制的衣服,借指读书人。古代富贵人家穿丝织物,书生穿麻、葛织物 B.“日讲起居注官”是清朝的宫廷官职,负责记录整理帝王的言行,作为撰写国史的材料 C.“超擢”指超越一级或更多等级而晋升官员,一般用于特别有才干或有特殊功勋的人 D.“词课”是科举名目之一,主要选拔学问深渊、文辞清丽、能草拟朝廷日常文稿的人才 答案:A(“布衣”是指平民,非读书之人,且平民穿麻、葛织物) 2.下列对原文的相关内容的概括和分析,不正确的一项是() A.“出”和“入”都是我国古代表示官职变动的词语,“出”一般指官员调离任职之地 B.“庶”宗法制度下家庭的旁支,与“嫡”相对,如“庶子”“庶母”“庶弟”等 C.“大理”古代掌刑法的官。隋置大理寺卿、少卿、北齐置大理寺,历代相沿。 D.“致仕”指交还官职、退休,古人还常用“制事”“制政”“修政”等名称表示官员退休 答案:A(“出”一般是指官员离开京城外调) 3.下列对文中加点词语的相关内容解说,不正确的一项是() A.“劝进”指旧时部署劝其主登基称帝,本文指劝说康王建立政权。 B.“藩镇”是唐朝中后期设立的军镇,“藩”,这里含有“边界”的意思。 C.“廷对”指在朝廷上回答皇帝的咨询,或指科举时代的殿试,本文指后者。 D.古人相信天意和人事彼此感应,故本文“日有黑子”被视为朝廷有关的证据 答案:B(“藩镇”是唐代在边境及重地所设置的节度使,掌管当地军政大权) 4.下列对文中加点字词语的相关内容的解说,不正确的是() A.武帝是皇帝的谥号,“武”是褒扬皇帝生前德行之词,有“威武睿智”之意。 B.吕望即姜子牙,他与文王相遇渭滨,因功封于吕地,后来指代辅佐国君的贤才。 C.尚书原指掌管文书及群臣奏章的那个官南北朝时期,事实上最高行政长官。

2019年高考古代文化常识单选题精编

2019年高考古代文化常识精编 1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是() A.宣德、景泰都是明朝皇帝的年号。如宣德炉,即明宣德年间所造的铜香炉;景泰蓝,即明景泰年间盛行的工艺品。 B.御史是中国古代监察性质的官职,负责监察朝廷、诸侯官吏。例如宋代的包拯就做过御史,他以刚正不阿、铁面无私著称。 C.薨是死亡的用语之一,天子死叫“崩”,诸侯或有爵位的大官的死叫“薨”,大夫死叫“卒”,士死叫“不禄”。 D.庙堂,宗庙之堂。如“居庙堂之高则忧其民”中的“庙堂”便是此含义。同时庙堂也借指朝廷。 2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()

A.起家,从家中征召出来授以官职,即官员受贬之后被重新起用为官。 B.祭酒,职官名,汉置六经祭酒,秩上卿,后置博士祭酒,为五经博士之首。 C.摄政,代替君主处理国政,在古代摄政的可能是朝廷重臣、太后或者太上皇。 D.赐姓,多指天子以国姓赐予功臣,以表恩宠;如汉代娄敬,高祖赐姓刘氏。 3.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是( ) A.“受禅”是我国古代继承部落首领的一种方式,“梁祖受禅”即梁祖接受禅让。 B.“翰林学士”,古代官名,唐玄宗时,翰林学士成为皇帝心腹,常常能升为宰相。 C.“太子”古指预定继承君位的皇子,一般为皇嫡长子。“太子少保”是辅导太子的官。

D.后唐主李存勖是晋王李克用的长子,他是后唐王朝的建立者,“庄宗”是他的谥号。4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( ) A.“教授”是官职名,宋、元以后府、州、县学的学官,掌管学校考核、测验等职务。 B.“酬倡”亦称“唱酬”“唱和”,指朋友间用诗词相互酬答唱和,是古代文人雅事。 C.“自请以归”指官员上书皇帝请求辞官回到家乡,与“乞骸骨”“致仕”词义相同。 D.“铭其墓”即“墓志铭”,古代的一种文体,包括志和铭两部分,志多用散文撰写。5.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是( ) A.“车驾”本指由马驾的车,后也专指帝王所乘的车,常用为帝王的代称。

高考文言文文化常识训练 1,在横线上填写文化常识的有关内容(任选两题) A ?隋唐开始实行三省六部制,三省为尚书省、门下省、中书省。尚书省下辖六部:吏部、部、部、部、部和工部。 B ?古诗文中经常提到“岁寒三友”,它们是松、、;“花中 四君子”是指梅、、竹、。 C .古人在称谓前加个“先”字,表示已经死去,用于敬称地位高 的人或年长的人。如已死的皇帝为,已死的父亲为,已死的母 亲为,已死的有才德的人为。 2, 在横线上填写文化常识的有关内容(任选两题) A ?古代官场用语都有特定的说法:官员刚到任叫;官员到职工 作叫;授予官职叫;大臣年老请求辞官退休叫。 B .古人表示年龄都有专门的代称:二十岁叫,三十岁叫,四 十岁叫,六十岁叫。 C .我国不少城市有古称或别称,如南京叫金陵,苏州叫,扬州叫,杭州叫,开封叫。 3, 在古诗文中,同一事物往往有若干名称。以下解说不完全正确的一项是 A .月亮被称为“蟾宫”、“月宫”、“玉盘”、“银钩”、“婵 娟”、“桂宫”等。 B .雪被称为“琼玉”、“碎玉”、“碎琼乱玉”、“冰花”、“六出”、“梨花”等。 C .信被称为“鸿”、“尺牍”、“尺素”、“函”、“札”等。 D .酒被称为“琼浆”、“玉液”、“玉醴”、“杜康”等。 4, 在下面几种语境中敬词使用恰当的一项是 语境:①麻烦别人②请人改文③求人原谅④请人批评 A. 打扰斧正指教包涵 B . 劳驾打扰赐教斧正 C. 打扰斧正包涵指教 D. 包涵打扰赐教斧正 5, 在古诗文中,下列词语各指代什么? ①“汗青”代②“须眉”代 ③“巾帼” 代 ④“桑梓”代⑤“轩辕”代—⑥“三尺”代—6, 下面的说法全都正确的一组是 ①古代“国”常用来指都城,同时也指诸侯被分封的领地。 ②古代“朔”指农历初一,“望”指农历十五,“晦”指农历三十。 ③古人认为中国的四周都是海,所以也用“海内”指中国。 ④古代以山之南为阳,水使南为阴,反之,山之北为阴,水使北为阳。如华阳在华山之南,江阴在长江之南。 ⑤在古代,“仆”可作为成年男子的谦称,“妾”可作为成年女子 的谦称。⑥古代“辰时”相当于现在的上午6点前后,“午时”相当于现在 的中午12点前后。 A .①②③④ B。③④⑤⑥ C。①③④⑤ D。①②⑤⑥ 7, 下列各句的叙述,有错的一项是 A .古时以“泰山”喻岳父,以“伉俪”喻夫妇。对老师称“子” “夫子” “师” “先生”“神器”。 B .臣民称皇帝为“陛下”,皇帝对臣下表示宠爱时称臣下为“卿” “爱卿”。皇帝的命令称“诏”“敕” “圣旨”“谕旨”“上谕” 等。假托或假冒皇帝的命令,称为“矫诏”。 C .四书指《论语》《孟子》《大学》《中庸》。五经指《诗》《书》 《礼》《易》《春秋》。 D .《师说》中的“六艺经传皆通习之” 中的“六艺”指的是“六经”,即 《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。《张衡传》中“遂通五经,贯六 艺”中的“六艺”则是指礼、乐、射、御、书、数六种学问和技艺。 8,下列各句的叙述,有错的一项是 A .古人以“稷”为五谷(黍、稷、麦、稻、菽)之长。古代帝王、诸侯祭祀土神 (社)和谷神(稷),故合称为“社稷”,并用来代称国家。 B .宫、商、角、徵、羽为古代音乐的五声,又称五音。变徵,声调悲凉。 C .古人常用伯、仲、叔、季表示兄弟间的排行,伯是老大,仲是老二,叔是老 三,季是老四。 D .刎颈之交、莫逆之交、布衣之交、忘年之交、车笠之交、竹马之交都用来形容 交情很深。 9,下面四首古诗都含有我国民间的传统节令,诗中所表示的节令以 及它们的排列顺序正确的一项是 ①去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。 ②银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。天街夜色凉如水,卧看牵牛织女星。 ③细雨成阴近夕阳,湖边飞阁照寒塘。黄花应笑关山客,每岁登高在异乡。 ④爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。 A. 元宵、七夕、重阳、春节 B .春节、中秋、端阳、除夕 C .元宵、中秋、清明、元旦 D.元旦、七夕、重阳、元宵 10,下面四首诗,各描写了我国民间的一个传统节令的情景。按节 令的顺序,四首诗依次排列恰当的一项是 ①无云世界秋三五,共看蟾盘上海涯。直到天头无尽处,不曾私照一人家。 ②春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。 ③鸾扇斜分凤帷开,星桥横过鹊飞回。争将世上无期别,换得年年一度来。 ④千门万锁万灯明,正月中旬动帝京。三百内人连袖舞,一时天上著词声。 A .②④①③ B .④②①③ C.①②④③ D.④ ②③① 11,写出下列诗句所反映的我国古代民间传统节令的名称。 ①年年乞与人间巧,不道人间巧已多 ②二月江南花满枝,他乡寒食远刊悲 ③昨日邻家乞新火,晓窗分与读书灯 ④强欲登高处,无人送酒来 答:①②③④ 12,古人文集题名(A)或称作者的字或号,(E)或称其谥号, (C)或称其官职,(D)或称其籍贯。分别指出下边六种文集属哪一类。( 18,写出下列文化常识的有关内容(任选两题)。(1996年全国高 考题) (1)中国古代”四书五经"中的”四书”是____________ 、_________ 、 (2)"文房四宝"是对_____ 、_________ 、_________ 、 ___________ 四 种文具的统称。 (3)中国古代科举考试制度,殿试一甲第一名称为状元,一甲 第二、第三名分另寸称为_____ 禾廿_______ 。 (4)我国农历采用”干支"纪年,1995年是农历年,1996年是农 历丙子年,1997年是农历_________________ 年。 19,写出下列文化常识的有关内容(任选两题)。(2分)(1997 年全国高考题) (1)“五岳”是中国五大名山的 总称,即东岳、南岳衡山、西岳、 北岳恒山、中岳。 (2)《四库全书》是乾隆年间纂修的一部丛书,共收古籍3503种,按 照、、、四部分类,所以称为“四库”。 (3)戏曲是我国传统 的戏剧形式,剧中人物分别由生、、、四种 角色行当扮演。通常所说的“末”,归入“生”中。

古代文化常识专题训练一 1.对下列词语的相关内容的解说,不正确的一项是() A.“大学士”,又称内阁大学士、殿阁大学士等,为辅助皇帝的高级秘书官。 B.“振恤”,即赈济与抚恤,即面对灾荒来袭时,各级政府和民间做的相应的反应和对策。 C.“诏书”,先秦时代上级给下级的命令文告称诏。秦汉以后,专指帝王的文书命令。 D.“致仕”,“致”意思是“获得”,“仕”意为“官职”,“致仕”指获得官职。 2.对下列词语的相关内容的解说,不正确的一项是() A.诸生,古代经考试录取而进人中央、府、州、县各级学校,包括太学学习的生员。 B.御史,自秦朝开始,御史专门怍为监察性质的官职,负责监察朝廷、诸侯官吏,一直延续到清朝。 C.宦官,也指太监,是中国古代京城既为皇帝、君主及其家族役使也为一品二品官员服务的官员。 D.谥号,古代皇帝、贵族、大臣、杰出官员或其它有地位的人死后所加的带有褒贬意义的称号。 3.对下列词语的相关内容的解说,不正确的一项是() A.甲第,旧时豪门贵族的宅第,文中的意思指豪门贵族的身份。 B.井臼,水井和石臼,文中是汲水和舂米的意思,泛指操持家务。 C.妾媵,媵是指古代随嫁,亦指随嫁的人;妾是旧时男人娶的小老婆。 D.宗庙,古代帝王、诸侯或大夫、士为维护宗法制而设立的祭祀祖宗的处所。 4.对下列词语的相关内容的解说,不正确的一项是() A.丁忧,古代父母死后,子女按礼须持丧三年,其间不得行婚嫁之事,不预吉庆之典,任官者须离职。 B.“故事”有多种含义,有时指一种文学体裁,有时表示旧日的典章制度。 C.御史是我国古代的一种官职名称,职责一直是掌管朝廷礼仪及档案文件等事宜。 D.年号,历史上新皇帝即位或在位期间改换年号,新年号开始的一年称改元。 5.对下列词语的相关内容的解说,不正确的一项是() A.明经,汉朝出现之选举官员的科目,始于汉武帝时期,至宋神宗时期废除。被推举者须明习经学,故以“明经”为名。 B.行在,也称行在所。第一释义指天子所在的地方。第二释义专指天子巡行所到之地。此处是第二种释义。 C.社稷,土神和谷神的总称。由于古时的君主为了祈求国事太平,五谷丰登,每年都要到郊外祭祀土地和五谷神。社稷也就成了国家的象征,后来人们就用“社稷”来代表国家。 D.视事,视察、巡视政事。旧时指官吏被皇帝派往某地巡视政事,考核官员。 6.对下列词语的相关内容的解说,不正确的一项是() A.国子监,我国封建时代最高的教育管理机关,在有的朝代兼为最高学府。 B.教授,学官名。始于宋代,为讲解经义、掌管课试的一种文职官员。 C.礼部,中国古代官署,掌管国家的典章制度、祭祀、贡举、户籍等事项。

近五年高考中国古代文学和文化常识真题汇总 2018年全国卷Ⅰ 11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( C ) A.《三坟》《五典》传为我国古代典籍,后又以“坟籍”“坟典”为古代典籍通称。 B.“阙”原指皇宫前面两侧的楼台,又可用作朝廷的代称,赴阙也指入朝觐见皇帝。 C.“践祚”原指踏上古代庙堂前台阶,又表示用武力打败敌对势力,登上国君宝座。 D.逊位,也称为让位、退位,多指君王放弃职务和地位,这里指鲁芝的谦让行为。2018年全国卷Ⅱ 11. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( D ) A. 豪右,指旧时的富豪家族、世家大户;汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。 B. 顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪;又常常用于书信、表奏中作为敬辞。 C. 茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改称茂才,后世有时也沿用此名。 D. 京师是古代京城的通称,现代则称为首都;“京”“师”单用。旧时均可指国都。2018年全国卷Ⅲ 11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( C ) A.陵寝是帝王死后安葬的陵墓,陵幕建成后,还需设置守陵奉祀的官员以及禁卫。 B.“株”,本义树根,根与根间紧密相连,因而“株连”又指一人有罪而牵连他人, C.前尹在文中指开封府前任府尹;“尹”为官名,如令尹、京兆尹,是知府的简称。 D.御名指皇帝名讳,古代与皇帝有关的事物前常加“御”字,如御玺指皇帝印信。 2018年天津卷 4.下面所列名著与信息,对应正确的一项是( C ) 10.下列对文中相关内容的解说,不恰当的一项是( A) A.记,是我国古代常用文章体裁,以叙事为主,兼及议论、抒情和描写。“记”的种类很多,本文是一篇游记。

高三古代文化常识过关检测试题 1.下列古代文化常识,解释不正确的一项是() A.润例:过去请人作诗文书画的酬劳称之为润笔,而将所定的标准就称为润例或润格。 B.阳文:指采用刀刻等传统技术方法,在器物或印章表面上形成的凹下的文字或图案。 C.金石:中国古代以前朝的铜器和碑石为研究对象,涉及文字、历史、书法、文学等。 D.闲章:中国传统文人常自拟词句或撷取格言警句来镌刻成章,内容广泛,意趣盎然。 2. 下列古代文化常识,解释不正确的一项是() A.“矣”作为古代文言助词,用于句末与“了”相同。在矣作通假时,通“也”;在本文言文中主要表示感叹。 B.“鲁”既可以指古国鲁国;也可作姓氏,如工匠祖师鲁班;在现代汉语中多指山东省的简称。 C.在中国汉代、南北朝时南海称为涨海、沸海。清代以后逐渐习称南海。文中南海指佛教圣地普陀山。 D.《四库全书》是在乾隆皇帝的主持下,由纪昀等多位高官、学者编撰。丛书分经、史、子、集四部,故名四库。基本上囊括了中国古代所有图书,故称“全书”。 3. 下列古代文化常识,解释不正确的一项是() A.“六宗”一般指的是古所尊祀的六神,有时也指汉文帝(太宗)、汉武帝(世宗)、汉宣帝(中宗)、汉元帝(高宗)、汉明帝(肃宗)、汉章帝(显宗)。文中指的是尊祀的六神。 B.四邻各族(九夷、八狄、七戎、六蛮)的居住区称为“四海”,“五湖四海”也泛指全国各地、天下。 C.楚辞是屈原创作的一种新诗体,也是中国文学史上第一部浪漫主义诗集。其经历了屈原的作品始创、屈后仿作、汉初搜集、至刘向辑录等历程。对《楚辞》及其研究史作研究的学科,今称为“楚辞学”。 D.“姬”姓,中华上古八大姓之一,得姓始祖为华夏民族的人文初祖——黄帝,黄帝因长居姬水,以姬为姓。 4. 下列古代文化常识,解释不正确的一项是() A.受禅,也叫禅让制,是中国上古时期以来推举首领的一种方式,即群体中个人表决,以多数决定。 B.阙,是宫门两侧的高台,又可借指宫廷:"诣阙’既可指赴朝廷,又可指赴京都 C.嗣位,指继承君位,我囯封建王朝奉行长子继承制.君位只能由最年长的儿子继承。 D.乞骸骨,自请退职的意思,即请求使骸骨归葬故乡。 5.下列古代文化常识,解释不正确的一项是() A.牙门与牙旗一样,源起都有古人借猛兽利牙的图案彰显荣耀和威武之意。 B.丁母丧是指遭逢母亲丧事。旧制,父母死后,子女要守丧,谓之“丁忧”。

2020年高考语文专项复习:“古代文化常识题” 1.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)() A.在《鸿门宴》中有“沛公奉卮酒为寿”一句,这句话中的“寿”与现代汉语中的“寿”含义有所不同,应该是指敬酒献物,祝人长寿的意思。 B.杜牧《赠别》“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初”中的“豆蔻”常用来指孩子,“豆蔻年华”指的是孩子未成年,十三四岁。 C.“三从四德”是封建社会奴役妇女的精神枷锁,“三从”指未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子;“四德”指妇德、妇言、妇容、妇功。 D.一个季度中的三个月可以分别用“孟、仲、季”来表示,如《古诗十九首》中“孟冬寒气至,北风何惨栗”中的“孟冬”指冬季的第一个月。 解析:选B“常用来指孩子,‘豆蔻年华’指的是孩子未成年,十三四岁”错,应该是“常用来指少女,‘豆蔻年华’指女子十三四岁”。 2.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)() A.上元、中元和下元合称“三元”,其中“上元”指农历的正月十五,旧俗在上元夜张灯游乐,所以又叫“灯节”。 B.“鼎”,形制多为圆腹三足两耳,主要用于煮肉盛肉,腹下可烧火。后来常用“钟鸣鼎食”形容贵族生活奢侈豪华。 C.在“臣所以去亲戚而事君者”中,“亲戚”指的是外亲,也就是指跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的人。 D.《阳春》《白雪》都是古代楚国的歌曲名,当时被认为是高雅的乐曲。后多用“阳春白雪”比喻高深典雅、不通俗的文学艺术作品。 解析:选C“亲戚”是一个古今异义词,在此处指的是包括父母兄弟等在内的内外亲属,而不是“外亲”。 3.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)() A.“四书”,即《大学》《中庸》《论语》《孟子》的合称,是公认的儒学经典,也是中华文化的宝典。 B.“令”是美好的意思,可用于尊称对方亲属。如令堂,是对对方的父亲的尊称;令尊,是对对方的母亲的尊称。 C.春秋时,秦晋两国国君几代都互相通婚,后称两姓联姻为“秦晋之好”。 D.《鸿门宴》中“竖子不足与谋”一句中的“竖子”是骂人的话,相当于今天的“小子”。

课本中的古代文化常识训练题(答案详解) 1.下列各项有关文化常识的表述正确的一项是() A.《左传》是我国第一部编年体史书,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。它依孔子修订的鲁史《春秋》的顺序,主要记载了东周前期的二百四五十年间各国的政治、经济、军事、外交和文化方面的重要事件和重要人物。 B.春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位,“晋侯、秦伯围郑”中的“侯”“伯”均是爵位。 C.“是寡人之过也”中的“寡人”即“寡德之人”,是君主的谦称;“敢以烦执事”中的“执事”是指办事的官吏,这里是对对方的敬称;“为赵宦者令缪贤舍人”中的“舍人”是指宦官。 D.“乃请荆卿曰”中的“卿”是古代对人的敬称,而“我自不驱卿”中的“卿”是妻子对丈夫的爱称。 2.下列各项有关文化常识的表述正确的一项是() A.古时音乐分宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音,其中变徵之声声调悲凉,羽声声调激愤。 B.在我国古代,“关中”多指函谷关以西,“山东”多指崤山以东,也就是函谷关以东地区,而“河北、河南”多指黄河以北、黄河以南,“江表”是指长江以北地区,“江左”是指江东,“淮左”是指宋时的淮南东路。 C.“尊”“卮”均是酒器,“斗卮”是大酒杯,“觚”也是古代一种盛酒的器具,“爵”是古代饮酒器的总称,“觥筹交错”的“觥”则是一种盛酒、饮酒兼用的器具,而“不胜杯杓”的“杓”则是一种饮水的器具。 D.“玦”是环形、有缺口的佩玉;“鼎”“镬”均是古代的刑具;“甑”是蒸饭的用具,“人为刀俎,我为鱼肉”中的“俎”是砧板;“槌床便大怒”中的“床”是古代的坐具。 3.下列各项有关文化常识的表述正确的一项是() A.《诗经》是我国最早的诗歌总集,原本只称《诗》,汉代被尊为经典,始称《诗经》。共收录从西周初年到春秋中叶的诗歌305篇,分为风、雅、颂三大类,其中“风”大都是民间歌谣,“雅”是宗庙祭祀乐歌,“颂”是宫廷乐歌。 B.“总角之宴”中的“总角”是指少年时代,“黄发垂髫并怡然自乐”中的“黄发垂髫”是指老人和儿童,“纵豆蔻词工”中“豆蔻”亦指“豆蔻年华”,是指女孩子十三四岁;“等终军之弱冠”中的“弱冠”表示男子20岁成年;“及笄”是指女孩子15岁成年;“余自束发读书轩中”中的“束发”是指男孩子15岁左右。 C.《楚辞》收录了战国时期楚国屈原、宋玉等人的作品,西汉刘向辑。这些作品具有浓厚的楚国地方色彩,故名《楚辞》,后世称这种诗体为“楚辞体”或“骚体”。《离骚》是《楚辞》的体表作,是我国古代最长的叙事诗。 D.“朕”本是第一人称代词,自秦始皇起专用作皇帝的自称;“先大母婢也”中的“先”是对死去的人的尊称;“春夜宴从弟桃花园序”中的“从弟”是指一直跟随他的弟弟;“籍独不愧于心乎”中的“籍”是项羽自称;“直说太守家,有此令郎君”中的“令”是对人的美称,如“令尊”“令堂”等;“尽西风,季鹰归未”中的“季鹰”是晋人张瀚的字,古人称字是尊称。 4.下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是() A.“结发同枕席,黄泉共为友”中的“结发”是指成婚之夕,男左女右共髻束发;“黄泉”是指人死后埋葬的地方,迷信中指阴间,“上穷碧落下黄泉”中的“碧落”是指道家所说的天界。 B.“伏惟”是下级对上级或晚辈对长辈说话表示恭敬的习惯用语;“他日趋庭,叨陪鲤对”中的“趋庭”是指快步走过庭院,表示对长辈的恭敬。 C.“初七及下九”中的“初七”是指农历七月七日,即七夕,也称乞巧节,旧时妇女在这天晚上

高考常考中国古代文化常识大全 一、文化常识 1、初唐四杰:王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。 2、三国:魏、蜀、吴。 3、四大古典名着:《红楼梦》、《三国演义》、《水浒》、《西游记》。 4、四大民间 传说:《牛郎织女》、《梁山伯与祝英台》、《孟姜女》、《白蛇传》。5、世界四 大短篇小说巨匠:契诃夫、莫泊桑、马克吐温、欧亨利。6、苏轼的散文代表 北宋散文的最高成就,其诗与黄庭坚并称苏黄。7、马致远的散曲代表作《天 净沙秋思》,被誉为秋思之祖。8、曹雪芹披阅十载,增删五次创作了我国古 典小说中最伟大的现实主义作品《红楼梦》(又称《石头记》),它问世后就广 为流传,深受人们喜爱,还出现了专门研究该书的一门学问红学,红学现已 成为世界文学研究中的重要课题。9、鲁迅是中国现代文学的奠基人,陈毅被 称为元帅诗人;臧克家因诗作多为农村题材,有泥土诗人之称;田间被闻一 多誉为时代的鼓手(擂鼓诗人)。10、岁寒三友:松、竹、梅。11、花中四君子:梅、兰、竹、菊。12、文人四友:琴、棋、书、画。13、文房四宝:笔、墨、纸、砚。14、四库全书:经、史、子、集。15、《诗经》六义指:风、雅、颂(分类)、赋、比、兴(表现手法)。16、唐诗、宋词、元曲、明清小说。17、桂冠、鳌头、榜首、问鼎、夺魁:第一。18、三纲五常:三纲:父为子纲、君为臣纲、夫为妻纲;五常:仁、义、礼、智、信。19、四书五经是儒 家的主要经典:四书即《论语》《孟子》《中庸》《大学》;五经指《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。20、三皇:天皇、地皇、人皇或伏羲、女娲、神农;五帝:黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。21、五金:金、银、铜、铁、锡。 22、五味:酸、甜、苦、辣、咸。23、五行:金、木、水、火、土。24、永 字八法是说永字具有:点、横、竖、撇、捺、折、钩、提八种笔画。25、古

古代文化常识100题及答案 1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是() A.“衔枚”是古代行军时,士卒口中衔着形状如筷子的器具,防止喧哗,以免被发觉。 B.“出”是指京官因获罪被贬谪到地方任职,如白居易《琵琶行》中“予出官二年”。 C.“布衣交”,指贫贱之交,也指有地位的人与平民的交往,布衣是古代平民的衣着。 D.“赙赠”是指封建时代,死者的上司及亲戚朋友拿出钱财帮助丧家办理丧事的习俗。 2.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是 A.《长恨歌》中“梨园弟子白发新”的“梨园弟子”,是指唐玄宗在梨园里教练出来的一批艺人,后来称戏曲界为“梨园行”。 B.《过小孤山大孤山》中“列置烽燧”的“烽燧”即烽火,是古代边防报警信号,夜间燃的火称为烽,白天烧的烟称为燧。 C.《伶官传序》中“则遣从事以一少牢告庙”的“少牢”指祭祀时用的牛、羊、猪各一头,羊、猪各一头则称为“太牢”。 D.《祭十二郎文》中的“十二郎”是韩愈的侄子韩老成,他在家族中排行第十二,唐代习惯以行第、郡望、官职称呼别人。 3.下列对文化常识的解说,有误的一项是() A.吾妻归宁归宁:出嫁女子回娘家探望父母。 B.永和九年,岁在癸丑癸丑:这里以干支纪年,永和九年为癸丑年。 C.太史文起文公太史:官名,负责修史等事。 D.六艺经传皆通习之六艺:指礼、乐、射、御、书、数。 4.下列文化常识表述正确的选项() A.御史在春秋战国时期主要拥有弹劾纠察之权。 B.太学是古代设在京城的全国最高学府,秦始皇时始设太学。 C.五经指儒家经典《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》 D.晦,阴历每月最后一日。 5.下列对课文中相关文化常识的表述,不正确的一项是() A.《战国策》是一部国别体史书,又称《国策》。由西汉刘向整理编写,共33卷,分为十二策。主要记载了战国时期各国谋臣策士游说诸侯或进行谋议论辩时的政治主张和斗争策略。 B.古代音乐分宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音。变徵是徵的变调,声调激愤;羽,声调悲凉。 C.郎中本是官名,即帝王侍从官的通称。其职责原为护卫、陪从,随时建议,备顾问及差遣。 战国始有,秦汉沿置。后世遂以侍郎、郎中、员外郎为各部要职。郎中作为医生的称呼始自宋代。 D.宗庙,是古代天子或诸侯祭祀祖宗的场所,又称祖庙。古人把宗庙、社稷与国家视为一体,常以宗庙、社稷代指国家。 6.下列对课文中相关文化常识的表述,不正确的一项是() A.《左传》是我国第一部叙事详细的编年史著作,与《公羊传》《穀梁传》都是为解释《春秋》而作,所以它们被称为“春秋三传”。 B.春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位。《烛之武退秦师》中,晋侯秦伯、郑伯皆是用爵称。 C.“寡人”即“寡德之人”,是古代帝王的谦称,类似的谦称还有陛下、孤。 D.大(dà)夫,古代官名。西周以后先秦诸侯国中,在国君之下有卿、大夫、士三级。大夫世袭,有封地。后来大夫成为一般任官职者的称呼。 7.下列文化常识的解说正确一项是() A.“秦御史前书曰”中的“御史”是一种专门作为监察性质的官职,负责监察诸侯、官吏,该官职一直延续到清朝。 B.孝廉:汉朝由地方官向中央举荐品行端正的人任以官职,被举荐之人称为孝廉。 C.班固《两都赋》中“两都”指长安和开封,和张衡的《二京赋》中的“二京”一样。 D.前四史中,《史记》是第一部纪传体通史。《后汉书》作者范晔,东汉人。《三国志》作者陈寿,晋朝人。

2019高考必备:中国古代文化常识汇总 一、科举制度 1、科举制度概说 科举制度是中国历史上通过考试选拔官员的一种基本制度。它创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,历时1300余年,对中国历史的发展产生了广泛而深远的影响。 从官制史角度看,科举制度的产生是历史的必然和巨大进步。它所坚持的是“自由报名,统一考试,平等竞争,择优录取,公开张榜”的原则,打破了血缘世袭关系和世族对政治的垄断,对我国古代社会的选官制度是一个直接有力的改革。它给中小地主阶级和平民百姓通过科举入仕提供了一个公平竞争的平台,使大批地位低下和出身寒微的优秀人才脱颖而出。 科举考试的内容到明代以八股文为主,即“八股取士”。它逐步成为一种僵化的模式,特别是到晚清时已成为严重束缚知识分子的枷锁,暴露出种种弊端。1905年清政府废除科举,也就是历史的大势所趋。从此,1300年的科举制度终于宣告结束。但客观而论,在中国传统社会的发展中,科举制的进步作用也是不容否定的。 2、科举前选拔官员 【荐举】汉代选拔官吏制度的一种形式。荐举有考察、推举的意思,又叫察举。由侯国、州郡的地方长官在辖区内随时考察、选取人才,推荐给上级或中央,经过试用考核,再任命官职。察举的主要科目有孝廉、贤良、文学、茂才等。《张衡传》:“永元中,举孝廉不行。”《陈情表》:“前太守臣逵,察臣孝廉;后刺史臣荣,举臣秀才。”(汉代避刘秀讳,称秀才为茂才) 【征辟】也是汉代选拔官吏制度的一种形式。征,是皇帝征聘社会知名人士到朝廷充任要职。辟,是中央官署的高级官僚或地方政府的官吏任用属吏,再向朝廷推荐。《张衡传》:“连辟公府,不就。”“安帝雅闻衡善术学,公车特征拜郎中。” 【孝廉】汉代察举制的科目之一。孝廉是孝顺父母、办事廉正的意思。实际上察举多为世族大家垄断,互相吹捧,弄虚作假,当时有童谣讽刺:“举秀才,不知书;举孝廉,父别居。” 3.科举制名称 【科举】指历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度。由于采用分科取士的办法,所以叫科举。从隋代至明清,科举制实行了一干三百多年。《诗话二则?;推敲》“岛(指贾岛)初赴举京师”,意思是说贾岛当初前去长安参加科举考试。到明朝,科举考试形成了完备的制度,共分四级:院试(即童试)、乡试、会试和殿试,考试内容基本是儒家经义,以“四书”文句为题,规定文章格式为八股文,解释必须以朱熹《四书集注》为准。 【童试】也叫“童生试”;明代由提学官主持、清代由各省学政主持的地方科举考试,包括县试、府试和院试三个阶段,院试合格后取得生员(秀才)资格,方能进入府、州、县学学习,所以又叫入学考试。应试者不分年龄大小都称童生。《左忠毅公逸事》“及试,吏呼名至史公”,这里就是指童生试,在这次考试中左光斗录取史可法为生员(秀才),当时史可法二十岁。《促织》“邑有成名者,操童子业”,“操童子业”是说正在准备参加童生试。 【乡试】明清两代每三年在各省省城(包括京城)举行的一次考试,因在秋八月举行,故又称秋闱(闱,考场)。主考官由皇帝委派。考后发布正、副榜,正榜所取的叫举人,第一名叫解(jiě)元。 【会试】明清两代每三年在京城举行的一次考试,因在春季举行,故又称春闱。考试由礼部主持,皇帝任命正、副总裁,各省的举人及国子监监生皆可应考,录取三百名为贡士,第一名叫会元。 【殿试】是科举制最高级别的考试,皇帝在殿廷上,对会试录取的贡士亲自策问,以定甲第。实际上皇帝有时委派大臣主管殿试,并不亲自策问。录取分为三甲:一甲三名,赐“进士及第”的

中国古代文化常识选择题 1.下列词语的解说,不正确的一项是(3分) A.孝廉:孝廉是“孝顺亲长、廉能正直”的意思。后来“孝廉”这个称呼,也变成明朝、清朝对举人的雅称。 B.公车:清代官署名,臣民上书和征召,都由公车接待。 C.三军:春秋时,大国的军队分为中军、上军、下军,后泛指军队。 D.豪右:豪族大户。秦汉时,豪族住在城市的右边,故称“豪右”。 2.下列词语的解说,不正确的一项是(3分) A.服阕:阕,歌曲或词一首叫一阕。服阕指守丧期满除服。 B.践祚:也写作“践阼”,意为皇帝即位、登基。 C.丁忧:“丁忧”又称“丁艰”,古代指父母之丧。古制父母死后,子女要在家守丧三年,不做官,不婚娶,不赴宴,不应考,以尽孝道。有内、外之分,遭母丧称为“丁内艰”,遭父丧称为“丁外艰”。 D.视事:官员到职工作。 3.下列词语的解说,不正确的一项是(3分) A.乞骸骨:古代大臣年老了请求辞职,意为请求赐还自己的身体,回家乡去。 B.致仕:交还官职,即退休。古代官员正常退休叫作“致仕”,古人还常用致事、致政、休致等名称,盖指官员辞职归家。 C.东宫:太子居住的地方,也代指太子。太子指封建时代君主儿子中被确定继承君位的人。建储指确定储君,也即确定皇位的继承人,我国古代通常采用嫡长子继承制。 D.垂髫:三四岁至七岁(女)、八岁(男)的儿童,如黄发垂髫就是指儿童。髫,儿童垂下的头发。 4.下列词语的解说,不正确的一项是(3分) A.总角:八岁(女)、九岁(男)至十四岁的少年。 B.服除:守丧期满。 C.庐冢:古时为了表示孝顺父母或尊敬师长,在他们死后的服丧期,为守护坟墓而盖的屋舍。 D.薨:古代称诸侯或有爵位的大官死去,也可以用于皇帝的高等级妃嫔和所生育的皇子公主,或者封王的贵族。有名望的平民死了也可以称为薨。 5.下列词语的解说,不正确的一项是(3分) A.祖道:古代为出行者祭祀路神和设宴送行的礼仪。 B.辎重:行军时由运输部队携带的军械、粮草、被服等物资。 C.跽:长跪。古人坐时臀部贴脚后跟,臀部离开脚后跟,腰伸直,就是跽。 D.再拜:古代一种隆重的礼节,再次跪拜,表敬重。 6.下列词语的解说,不正确的一项是(3分) A.四书、五经、六艺:四书是指《大学》《中庸》《论语》和《孟子》;五经是指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》,还有一本《乐经》,但后来亡于秦末战火,只剩下五经。六艺的说法有两种。一种是,中国古代儒家要求学生掌握的六种基本才能,包括礼、乐、射、御、书、数。还有一种说法将六艺解释为六经。 B.会试:明清两代每三年在京城举行的一次考试,因在春季举行,故又称春闱。会试取中者称“贡士”又称为“中式进士”,第一名称“解元”。 C.谶:基本意思是秦汉间巫师、方士编造的预示吉凶的隐语;指将要应验的预言、预兆。 D.甫冠、弱冠、加冠:甫冠与弱冠都是形容男子达到二十周岁,就会带上成人的帽子,来表示自己已经成年了。加冠,古代男子成年时(二十岁)加冠的礼节。 7.下列词语的解说,不正确的一项是(3分) A.秩满:官吏任期届满。 B.解褐:褐,丝绸的衣服。解褐,脱去平民百姓的衣服,比喻入仕为官。 C.少保:官职。明清少保皆为从一品。太师教文,太傅教武,太保保护其安全。少师、少傅、少保均是他们的副职。 D.太傅:中国古代职官。始于西周,最初由周公旦担任太傅,为朝廷的辅佐大臣与帝王老师,掌管礼法的制定和颁行,三公之一。汉以后各朝代都有设置,但多为虚衔。

1.下列对文化常识得解说,不正确得一项就是( ) A。百雉指得就是城墙,在此指城墙得高度。雉指得就是古代计算城墙面积得单位,长三丈高一丈为一雉。 B、“缮甲兵”,缮有修补、保养、抄写之意。在此文就是保养盔甲兵器得意思。 C。诗:文学体栽得一种,通过有节奏与韵律得语言反映生活,抒发情感,但在此就是《诗经》得简称。 D。《左传》为编年体史书,此文属于一篇完整而优美得记事散文。 2 .下列对文化常识得解说,不正确得一项就是( ) A。“称制"指君主制时代在嗣君年幼、无法亲自听政得时候,由皇后、皇太后或太皇太后等女性统治者代理皇帝执掌国政。 B、“仗节”就是手执符节得意思,古代在大臣出使或者大将出师得时候,皇帝授予她们符节,以此作为凭证与权力得象征、 C。“屯田”就是封建王朝组织劳动者在官地上进行开垦耕作得农业生产组织形式,通过这种形式朝廷可以取得一些军饷与税粮。 D、“遗民”有亡国之民、沦陷区得百姓、改朝换代后不仕新朝得人、劫后余留得人民等义,文中指金亡后不愿归顺元得百姓。 3.下列文化常识得解说不正确得一项就是( ) A、诏就是天子下达臣属得文体,分为即位诏、遗诏、表诏、密诏、手诏、口诏等,属于命令文体。 B、古代举行仪式,授予官职称作“拜”。如《史记?廉颇蔺相如列传》中得“拜相如为上大夫”。 C. 古人对人身故有多种描述方式,最常见得就是“卒”,早亡一般用“殇”,而“薨”则专指帝王之死。 D. 嗣在古文里常作动词,意为继承、继位等、如嗣王,意为继位之王;嗣君,意为继位得君主。 4。下列文化常识得解说,不正确得一项就是( ) A、刺史:中国古代官职名、“刺”就是检核问事之意,即监察之职,“史"为“御史”之意、 B。大业、义宁:隋代年号。年号就是我国从汉武帝继位后开始使用,封建王朝用来纪年得一种名号。 C。江表:长江以南地区,从中原瞧,地处长江之外,故称江表、 D、弑:封建时代称子杀父、臣杀君、侄杀叔、甥杀舅等为“弑"、 5。对文化常识得解说,不正确得一项就是( ) A、卜筮就是古代民间占问吉凶得两种方法,就是古代巫术得一种表现。指用龟甲、筮草等工具预测某些事项。 B、“及沙门法秀谋逆事发"中“沙门",泛指所有出家修行得宗教人士,对年长得当尊称悬壶、法师、师父、 C.“赠卫大将军"中“赠”就是古代朝廷为表彰大臣得功绩,在大臣死后,追授给大臣一个较高得官职或称号。 D.“诏班乐府”中“乐府”就是音乐行政机关,其任务就是收集编纂各地民间音乐、整理改编与创作音乐等。 6、下列文化常识得解说,不正确得一项就是( )

古代文化常识测试题 1.闲章:中国传统文人常自拟词句或撷取格言警句来镌刻成章,内容广泛,意趣盎然。(√) 2.“鲁”既可以指古国鲁国;也可作姓氏,如工匠祖师鲁班;在现代汉语中多指山东省的简称。(×)(鲁班的姓氏不是鲁,姬姓,公输氏,名班,人称公输盘、公输般、班输,尊称公输子。又称鲁盘或者鲁般,惯称“鲁班”。) 3.在中国汉代、南北朝时南海称为涨海、沸海。清代以后逐渐习称南海。文中南海指佛教圣地普陀山。(√) 4.《四库全书》是在乾隆皇帝的主持下,由纪昀等多位高官、学者编撰。丛书分经、史、子、集四部,故名四库。基本上囊括了中国古代所有图书,故称“全书”。(√) 5.“六宗”一般指的是古所尊祀的六神,有时也指汉文帝(太宗)、汉武帝(世宗)、汉宣帝(中宗)、汉元帝(高宗)、汉明帝(肃宗)、汉章帝(显宗)。文中指的是尊祀的六神。(×)(汉明帝谥号为显宗,汉章帝谥号为肃宗。) 6.7.四邻各族(九夷、八狄、七戎、六蛮)的居住区称为“四海”,“五湖四海”也泛指全国各地、天下。(√) 7.“姬”姓,中华上古八大姓之一,得姓始祖为华夏民族的人文初祖——黄帝,黄帝因长居姬水,以姬为姓。(√) 8.阙是宫门两侧的高台,又可借指宫廷:"诣阙’既可指赴朝廷,又可指赴京都。(√) 9.嗣位指继承君位,我囯封建王朝奉行长子继承制.君位只能由最年长的儿子继承。(×) 10.牙门与牙旗一样,源起都有古人借猛兽利牙的图案彰显荣耀和威武之意。(√) 11.乡、闾在古代各指一种行政区域名,合在一起还可以泛指家乡故里、父老乡亲。(√) 12.野史,是私家编撰的史书,“野史氏”在文中是作者自谓。(√) 13.“迁谪”谓官吏因罪降职并流放,其中“迁”指官员的调动,有升有降,但“左迁”必是升职。(×) 14.肃宗:皇帝的谥号,肃,恭敬、肃穆之意。(×) 15.日中,表时间,中午12点,又名日正、中午,是一天的太阳正中时。(×)(不是中午12点)中国古时把一天划分为十二个时辰,每个时辰相等於现在的两小时。日中是十二时之一,又名日正、中午等:(上午11时正至下午1时正。)。 16.节是符节,古代使者所持以作凭证,如苏武“持节送匈奴使”。(√) 17.左骏指古代驾车三马中左边的马。后用四马,亦指四马中左边的马。(√) 18.魏明帝太和年间始置进士科目。唐亦设此科,凡应试者谓之举进士,中试者皆称进士。(×) 19.缘坐,是以家族本位、罪人以族的观念为基点,正犯本人和相关亲属连带受罚的原则。(√) 20.“六部”中吏部主管的事有官吏的任免、考核、升降及科举取士。(×)

高三复习备考古代文化常识 课本中的古代文化常识训练题 1.下列各项有关文化常识的表述正确的一项是() A.《左传》是我国第一部编年体史书,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。它依孔子修订的鲁史 《春秋》的顺序,主要记载了东周前期的二百四五十年间各国的政治、经济、军事、外交和文化方面的重要事件和重要人物。 B.春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位,“晋侯、秦伯围郑”中的“侯”“伯”均是爵位。 C.“是寡人之过也”中的“寡人”即“寡德之人”,是君主的谦称;“敢以烦执事”中的“执事”是 指办事的官吏,这里是对对方的敬称;“为赵宦者令缪贤舍人”中的“舍人”是指宦官。 D.“乃请荆卿曰”中的“卿”是古代对人的敬称,而“我自不驱卿”中的“卿”是妻子对丈夫的爱 称。 2.下列各项有关文化常识的表述正确的一项是() A.古时音乐分宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音,其中变徵之声声调悲凉,羽声声调激愤。 B.在我国古代,“关中”多指函谷关以西,“山东”多指崤山以东,也就是函谷关以东地区,而“河 北、河南”多指黄河以北、黄河以南,“江表”是指长江以北地区,“江左”是指江东,“淮左” 是指宋时的淮南东路。 C.“尊”“卮”均是酒器,“斗卮”是大酒杯,“觚”也是古代一种盛酒的器具,“爵”是古代饮酒器 的总称,“觥筹交错”的“觥”则是一种盛酒、饮酒兼用的器具,而“不胜杯杓”的“杓”则是一种饮水的器具。 D.“玦”是环形、有缺口的佩玉;“鼎”“镬”均是古代的刑具;“甑”是蒸饭的用具,“人为刀俎, 我为鱼肉”中的“俎”是砧板;“槌床便大怒”中的“床”是古代的坐具。 3.下列各项有关文化常识的表述正确的一项是() A.《诗经》是我国最早的诗歌总集,原本只称《诗》,汉代被尊为经典,始称《诗经》。共收录从西 周初年到春秋中叶的诗歌305篇,分为风、雅、颂三大类,其中“风”大都是民间歌谣,“雅” 是宗庙祭祀乐歌,“颂”是宫廷乐歌。 B.“总角之宴”中的“总角”是指少年时代,“黄发垂髫并怡然自乐”中的“黄发垂髫”是指老人和 儿童,“纵豆蔻词工”中“豆蔻”亦指“豆蔻年华”,是指女孩子十三四岁;“等终军之弱冠”中的“弱冠”表示男子20岁成年;“及笄”是指女孩子15岁成年;“余自束发读书轩中”中的“束发”是指男孩子15岁左右。 C.《楚辞》收录了战国时期楚国屈原、宋玉等人的作品,西汉刘向辑。这些作品具有浓厚的楚国地 方色彩,故名《楚辞》,后世称这种诗体为“楚辞体”或“骚体”。《离骚》是《楚辞》的体表作,是我国古代最长的叙事诗。 D.“朕”本是第一人称代词,自秦始皇起专用作皇帝的自称;“先大母婢也”中的“先”是对死去 的人的尊称;“春夜宴从弟桃花园序”中的“从弟”是指一直跟随他的弟弟;“籍独不愧于心乎” 中的“籍”是项羽自称;“直说太守家,有此令郎君”中的“令”是对人的美称,如“令尊”“令堂”等;“尽西风,季鹰归未”中的“季鹰”是晋人张瀚的字,古人称字是尊称。 4.下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是() A.“结发同枕席,黄泉共为友”中的“结发”是指成婚之夕,男左女右共髻束发;“黄泉”是指人死